Blog

-

Feuilles d'automne

- Par Thierry LEDRU

- Le 29/10/2022

On est allé se baigner dans un lac aujourd'hui...A 600 mètres d'altitude. Températures printanières pour la première journée de l'horaire d'hiver.

J'ai un petit appareil photo qui a une option que j'aime beaucoup. Le mode "réflexion" que j'appelle le mode symétrie. J'aime bien ce que ça donne.

-

TOUS, SAUF ELLE : La guérison au-delà de la raison

- Par Thierry LEDRU

- Le 29/10/2022

Je sais que ce chapitre et tout ce qui se rapporte ensuite dans le roman à cette énergie inexplicable dans la cadre de la raison, je l'écris parce que je l'ai vécu.

TOUS, SAUF ELLE

CHAPITRE 18

Laure frappa à la porte entrouverte et la poussa.

« Bonjour, Fabien.

–Laure Bonpierre ?

–Oui.

–Entrez, prenez un fauteuil, mademoiselle. »

Fabien était assis dans son lit, les jambes couvertes sous les draps. Théo l’avait prévenu de cette visite. Il s’y était préparé. Au mieux. Il était soulagé d’avoir pu bénéficier d’une chambre individuelle. Ce qu’il avait à dire était déjà suffisamment lourd pour ne pas avoir d’oreilles indiscrètes.

Laure prit le dossier d’une chaise près de la fenêtre, s’installa au bord du lit et s'assit en posant les genoux en appui sur le matelas.

Fabien trouva curieux cette proximité volontaire et plus encore la douceur de ce visage féminin. Le sourire dans ses yeux bleus. Elle portait un foulard turquoise. Il réalisa alors l'absence de cheveux. Sans que cela l'atteigne aucunement dans le plaisir de la contemplation discrète de ce visage étrange.

Il se sentit réconforté par ces premiers instants partagés.

Il avait tellement redouté ce moment. Il s’en voulait tellement.

Elle avait changé. Il trouva qu’elle avait un peu maigri. Mais, la transformation qu’il percevait ne venait pas prioritairement de son apparence… Sans qu'il ne parvienne à trouver d'explication. Il lui trouva un visage angélique. Lumineux.

Oui, c'était ça. Un rayonnement lumineux. Il sentit couler en lui une joie surprenante, inattendue, une chaleur délicieuse.

« Je suis très heureux que vous soyez là. Je veux dire… que vous ayez aussi bien récupéré et que vous ayez voulu me rencontrer. Je suis tellement désolé de tout ça. »

Il n’avait pu soutenir son regard. Il s’appliqua d’une main à effacer les plis des draps, les yeux dans le vague.

« Désolé de quoi, Fabien ?

–De ne pas avoir été plus prudent, de n’avoir rien deviné des intentions de Francis.

–Peut-être que vous ne pouviez rien deviner parce que Francis ne le savait pas lui-même.

–Que voulez-vous dire ? demanda Fabien.

–Si vous n’avez rien vu de suspect dans l’attitude de votre collègue, c’est peut-être que lui-même n’avait rien projeté et qu’il s’est décidé sur un coup de tête, sans avoir réellement réfléchi aux conséquences. »

Fabien détourna les yeux et regarda par la fenêtre.

« Oui, peut-être, murmura-t-il. Et j’aimerais bien que ça soit le cas parce que sinon, je ne comprends pas comment il a pu faire ça. Trois ans qu’on travaillait ensemble. Et pourtant, il a décidé de tuer Mathieu, de vous blesser très gravement et de me condamner au fauteuil roulant.

–L’argent qu’il a emporté est une drogue qui rend fou. Je connais l’histoire de cette mallette désormais. Théo m’a tout raconté. De ce que vos services en savent en tout cas puisque certaines zones d’ombre ne seront peut-être jamais éclairées.

–Il manque le dernier protagoniste maintenant mais je ne sais pas si on le retrouvera un jour.

–Les conséquences de ses actes le retrouveront toujours.

–Vous pensez qu’il ne profitera pas de cet argent, c’est ça ?

–Tous ceux qui ont mis la main sur cet argent en sont morts.

–Sauf vous, Mademoiselle Bonpierre.

–Je n’avais pas pris cet argent pour moi mais pour des gens qui m’ont sauvée en Colombie, les Kogis, une peuplade isolée dans une région montagneuse… Mais ils n’en ont pas voulu.

–Ils n’en ont pas voulu ?

–Cet argent porte l’âme des morts, il est empoisonné et celui qui veut s’en servir le paiera bien plus qu’il n’en profitera. C’est ce qu’ils m’ont expliqué.

–On ne peut pas dire qu’ils avaient tort.

–C’est parce que j’avais décidé de rentrer en France et de garder l’argent que j’ai eu cet accident.

–Et vous n’êtes pas morte parce que votre première intention était juste, c’est ce que vous pensez ?

–Effectivement.

–Alors pourquoi Mathieu est-il mort ?

–Je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer une décision de son âme.

–Pardon ? Une décision de qui ?

–L’âme peut avoir une intention incompréhensible pour le mental.

–Mathieu est marié et il a deux enfants.

–Pas son âme.

–Non, là, je ne peux pas vous suivre. C’est juste impensable. Il ne peut pas y avoir en nous deux entités qui se combattent.

–L’âme ne combat pas l’individu, elle a juste besoin de lui, pendant un certain temps. Comme un convoyeur de fonds. Elle n’a aucune mauvaise intention. Elle suit son chemin, c’est tout.

–Vous croyez à la réincarnation, vous ?

–Je préfère le terme de transmigration mais l’idée est semblable.

–Et ce sont des lectures qui vous ont convaincue ou autre chose ? »

Laure perçut dans la voix de Fabien une intonation intime, quelque chose qui venait du tréfonds, comme un soulagement espéré. Une interrogation qui le concernait directement. Elle attendait ce signal. C’était inévitable.

« Vous avez des souvenirs de l’accident, Fabien ? »

Il la regarda intensément.

« Vous en avez, vous ? murmura-t-il.

–Oui. Beaucoup. Et pendant ma période de coma aussi.

–Et ils vous inquiètent ?

–Bien au contraire. Ils me nourrissent. Vous avez vu la lumière, Fabien ? »

Il soupira longuement, comme si la tension se libérait enfin, une bouffée d’air tourmenté qui devait sortir de son antre.

Elle vit son visage se détendre, intérieurement, comme une image lissée en arrière-plan, un effacement espéré des inquiétudes enfouies.

« Je ne suis pas fou, alors ? demanda-t-il.

–Nous ne sommes pas fous, Fabien. Nous étions enlacés par une lumière inconnue, totalement inexplicable et c’est lorsqu’elle s’est concentrée sur vous que votre cœur a redémarré.

–Je le savais mais je n’aurais jamais osé le dire. Vous n’imaginez pas comme le battement de mon cœur, je l’entends désormais et je le bénis.

–J’en fais tout autant. Je bénis la vie en moi et je remercie mon âme d’avoir jugé bon d’écouter le conseil d’un ami. Même si je ne comprends pas comment il pouvait être là.»

Il fronça les sourcils et l’observa, sans comprendre. Elle avait vraiment un sourire délicieux, quelque chose d’étrangement doux, apaisant et étincelant à la fois. Comme la lumière qui l’avait ressuscitée.

« Tout à l’heure, Fabien, vous avez utilisé le mot « impensable » lorsque je vous ai parlé des choix de l’âme et il en est de même dans ce que nous avons vécu. L’impensable ne détermine pas ce qui ne peut pas exister mais uniquement notre incapacité à comprendre ce qui est au-delà de la pensée humaine. »

Comment était-il possible qu’ils aient une telle discussion ? Il n’en revenait pas. Même à son épouse, il n’avait rien dit. Et là, il dévoilait ce qui l’étouffait depuis son réveil à une femme qu’il n’avait vue que quelques instants. Comme une évidence, la certitude qu’elle pouvait tout entendre puisqu’elle avait connu la même expérience.

« Vous en avez parlé à quelqu’un d’autre ?

–Non, Fabien, et je pense que ça serait inutile puisque c’est inconcevable. Je sais que ça existe et ça suffit à mon bonheur.

–Et vous pensez que c’est arrivé à d’autres personnes ?

–C’est une certitude.

–Donc, si je suis votre raisonnement, mon âme a décidé que mes jambes ne devaient plus fonctionner ?

–Il ne s’agit pas d’un raisonnement, Fabien, pas pour moi en tout cas. C’est juste une intuition, une ouverture de mon champ d’observation, un détachement, un lâcher-prise. Tout ce que nous raisonnons est limité par cette raison même. C’est inévitable. C’est comme un filtre et même s’il m'est souvent nécessaire, il peut se révéler invalidant quand il m’entrave. Nous ne savons rien de ce qui peut arriver. L'âme vit sa vie et nous notre existence. Il ne me servirait à rien que je m'en tracasse. Elle n'a pas besoin de mon mental. Bien au contraire. Si je décide de me laisser aller à un état de paix intérieure, cette raison s’efface partiellement, le mental se tait et, là – elle posa un index entre ses deux yeux –, il existe un autre espace de saisissement. Même les mots ne peuvent le décrire. C’est un état qui n’a pas d’identification possible.

–Tout à l’heure, Laure, vous avez dit que vous aviez vu la lumière. C’était avec vos yeux ? Réellement ?

–Oui, il me semble mais ça ne changerait rien à la réalité.

–Moi, je n’ai rien vu et pourtant je sais qu’elle était là. Elle est toujours là, d’ailleurs. »

Il n’aurait jamais pensé pouvoir prononcer une telle affirmation.

« Nos yeux sont des limitations, Fabien. Puisqu’ils sont au service de la pensée. Et ce que vous avez vu, intérieurement, dépasse le cadre de la pensée.

–Vous avez déjà entendu parler de ce genre d’expériences ?

–Non, mais je vais me documenter. Je suis convaincue que nous ne sommes pas des cas uniques.

–Ma femme m’a dit qu’elle me trouvait incroyablement fort et j’ai été incapable de lui expliquer pourquoi l’état de mes jambes n’était pas le plus important. Et même moi, je suis incapable de comprendre comment je peux penser une telle chose.

–Je dirais tout simplement que votre âme en sait davantage que votre mental. Et que votre situation actuelle n’interfère pas sur sa présence.

–Alors, je ne suis pas pressé de sortir d’ici parce que la vie dehors va me rappeler immédiatement ma situation.

–Vous n’êtes pas condamné par la vie extérieure à perdre ce contact intérieur, Fabien. Je peux vous l'assurer. Et c'est d'ailleurs impossible. C'est en vous, comme un organe. Que disent les médecins pour vos jambes ?

–C’est un infarctus médullaire spinal. L’arrêt cardiaque a provoqué une interruption partielle de la vascularisation des cellules de la moelle épinière.

–Et quelles sont les suites ?

–C’est extrêmement variable d’un cas à l’autre. Tout dépend de la durée de cet arrêt du flux sanguin et donc de l’oxygénation des cellules. On en saura un peu plus dans quelques jours.

–Et vous en pensez quoi ? Qu’est-ce que vous ressentez ?

–Rien. »

Elle vit le désarroi dans les yeux de Fabien, mais bien plus encore, elle en perçut distinctement les émanations épaisses, une glu qui coulait dans les artères, des résidus de peur primale, des limons mortuaires qui entravaient l’énergie.

Elle se laissa guider. Une intuition irrépressible.

Elle devait s’aligner sur la résonance.

Une phrase qu’elle ne comprenait pas clairement, des mots insérés en elle, sans aucune explication, un message venu d’ailleurs, de bien plus loin que ses propres pensées, elle n’y pouvait rien, c’était là, maintenant, une évidence.

« Vous permettez que j’essaie quelque chose, Fabien ? J’aimerais poser mes mains sur vos genoux. Inutile de retirer le drap. »

Il ne répondit rien mais acquiesça de la tête.

Elle tendit les bras et posa une main sur chaque genou.

Silencieuse.

Il l’observa, sans un mot. Elle avait fermé les yeux.

Alors il s’appliqua à percevoir la pression infime sur ses jambes, le positionnement des mains.

Il devina la chaleur et fut surpris de l’impression thermique, comme s’il ne s’agissait pas que d’un transfert corporel.

Puis, il eut envie de fermer les yeux.

Un picotement qu’il crut imaginaire, une illusion indocile qui prit tellement d’ampleur qu’il dut admettre qu’elle était réelle.

Lui revint alors à l’esprit la colère, lorsque, après son réveil dans ce lit d’hôpital, il avait pris conscience du drame, que tout lui avait été clarifié. Le chirurgien, sa femme, le boss… Toutes ces paroles qu’il aurait voulu ne jamais entendre. La mort de Mathieu, la perte de ses jambes, le coma de Laure. Une colère destructrice qui s’était muée en détresse.

Il avait sombré comme une pierre dans un abîme sans fond.

Et puis, une nuit, les yeux ouverts, regardant la lumière pâle du néon au-dessus de la tête de lit, les flashs de lumière dans la voiture avaient jailli, comme une mémoire assommée qui sort de sa léthargie.

Il avait cligné des yeux puis il avait eu besoin de les frotter. Puis, il avait réalisé qu’il devait s’abandonner au flux d’images puisqu’il ne contrôlait rien.

Vouloir y penser revenait à briser l’émergence, vouloir les rejeter renforçait leur présence mais en les brouillant.

Il avait passé de longs instants, allongé sur le dos, les yeux clos, comme aspiré à l’intérieur.

Une paix étrange qu’il ne s’expliquait toujours pas.

La lumière était là.

Et, maintenant, les mains de Laure avaient disparu, comme évanescentes ou aspirées en lui.

Il se concentra sur le rayonnement dans ses jambes puis il retourna les yeux à l’intérieur sans même comprendre l’image qui s’imposait. Regarder à l’intérieur, s’extraire de tout, se libérer du connu.

La lumière était toujours là et son amour pour elle irradiait dans ses veines.

Le flux remonta dans son dos, suivit la colonne, parcourut l’intérieur de son crâne, comme un explorateur assidu, une torche à la main et qui visite chaque recoin.

Il en pleura des larmes inversées et son cœur les épongea avec amour. Rien ne coula sur ses joues. L'énergie liquide l'inondait sans le noyer. L'impression de baigner dans un placenta sans cordon extérieur. Un bonheur sans nom, une évasion éthérée, un abandon de la matière.

Il plongea intérieurement dans des cieux enflammés.

Puis, il s’envola dans un océan de douceur.

-

Cold case

- Par Thierry LEDRU

- Le 17/10/2022

Ce fait divers avait frappé tout le monde à l'époque et je connaissais le lieu. J'avais lu tout ce que je pouvais trouver sur cette sombre histoire et puis un jour, ou plutôt certainement, une nuit, je me suis dit que ça pouvait être le point de départ d'un roman.

"LES HEROS SONT TOUS MORTS" a démarré à ce moment-là. Et aujourd'hui, j'écris le tome 3...

Tuerie de Chevaline : trois juges d'instruction du pôle "cold cases" saisis du dossier

Publié le 17/10/2022 à 16h09

Écrit par MCP avec AFP

Quatre personnes ont été tuées le 8 septembre 2012 à Chevaline (Haute-Savoie) sans que l'auteur n'ait été identifié par les enquêteurs. • © PHILIPPE DESMAZES / AFP

Trois juges d’instruction du pôle "cold cases" viennent d’être désignés pour poursuivre l’enquête sur la tuerie de Chevaline. Parmi eux, Sabine Khéris, la magistrate qui a obtenu les aveux de Michel Fourniret dans la disparition d’Estelle Mouzin.

Dix ans après le drame, l’enquête concernant la tuerie de Chevaline vient de prendre un nouveau tournant. Les trois juges d'instruction du pôle national en charge des dossiers non-résolus ("cold cases") viennent d'être désignés pour enquêter sur la tuerie de Chevaline.

Parmi eux figure Sabine Kheris, qui s’est illustrée en mars 2020 pour avoir résolu l’affaire Estelle Mouzin. Lors d’une audition, elle était parvenue à faire avouer au tueur en série Michel Fourniret le meurtre de la fillette disparue en Seine-et-Marne en 2003.

A ses côtés, deux autres juges ont été désignés pour enquêter sur Chevaline. "Ce sera le premier dossier du pôle cold cases" à bénéficier des expertises conjointes de Sabine Khéris, Nathalie Turquey et Emmanuelle Ducos, a révélé ce lundi le nouveau président du tribunal judiciaire de Nanterre, Benjamin Deparis.

"Il ne faut perdre aucune chance" sur cette affaire "d'une particulière complexité" et qui est "à l'arrêt, objectivement", a encore estimé le magistrat.

Le dossier de la "tuerie de Chevaline", quadruple meurtre non élucidé depuis 2012, a été transféré fin septembre au nouveau pôle "cold cases" de Nanterre, qui jouit de davantage de "moyens humains dédiés", avait annoncé le parquet d'Annecy.

Dix ans de doutes et d'incertitudes

Le 5 septembre 2012, un Britannique d'origine irakienne de 50 ans, Saad al-Hilli, son épouse de 47 ans et sa belle-mère de 74 ans avaient été retrouvés morts dans leur voiture, tués de plusieurs balles dans la tête, sur une route de campagne près de Chevaline, non loin du lac d'Annecy.

Un cycliste de la région, Sylvain Mollier, 45 ans, avait également été abattu. L'une des fillettes du couple al-Hilli avait été grièvement blessée tandis que la seconde, recroquevillée sous les jambes de sa mère, en était sortie indemne.

Cette affaire, au retentissement mondial, est restée une énigme après des milliers d'heures d'enquête et des dizaines d'auditions.

Depuis sa création en mars, le pôle dédié aux "cold cases" a ouvert 37 enquêtes, dont 35 confiées à des juges d'instruction, avaient annoncé en septembre les chefs de juridiction.

LES HEROS SONT TOUS MORTS

Val Gelon, Savoie.

Une sacrée beuverie.

Gaston savait bien qu’il n’y avait qu’une bonne partie de chasse pour éliminer la gnôle qu’il avait ingurgitée la veille. Faut dire que le Joseph, il savait la faire la gnôle. Pas du jus de pommes pour puceau.

Gaston prit son fusil et la cartouchière et sortit.

Il s’engagea sur le chemin des hêtres et s’amusa des bonnes blagues de toute la bande. Purée, quelle rigolade. Il aurait bien aimé finir la soirée avec la Jocelyne mais elle avait trop bu et elle s’était endormie comme une tombe.

Bah, il la baiserait le week-end prochain, cette fois il la sauterait avant qu’elle ne s’effondre.

Il vit les traces des sangliers.

« Sacrés salauds ceux-là. Depuis le temps qu’ils se foutent de ma gueule, je vais bien finir par les déloger. »

Il n’avait plus voulu de chien après la mort de son Bestiau : un Beauceron de toute beauté, intelligent et fidèle. Purée, il aurait dû le buter ce trou du cul de François. Prendre son Bestiau pour un sanglier et lui éclater la cervelle, fallait vraiment qu’un abruti pareil pour faire ça. Si y’avait pas eu toute la bande, ce connard aurait fini dans un fossé. Ça ne l’aurait pas dérangé de lui faire la peau, c’est tout ce qu’il méritait.

« Putain, je suis désolé pour ton chien Gaston, j’étais sûr qu’il était avec toi, je pouvais pas deviner qu’il s’était éloigné. »

Rien à foutre de ses excuses. Faudrait pas qu’il lui tombe dessus dans la forêt, tiens, une petite balade tout seul, ça finirait en steak haché. Pas de témoin. Bestiau serait vengé.

Il avait déjà avalé une bonne dénivelée quand il finit par retrouver son calme.

Ça lui faisait plaisir de sentir la sueur dans son dos. Il força le pas. L’entraînement de rugby, parfois, ça ne lui suffisait pas. Il avait besoin de se vider les tripes pour calmer ses rages.

« S’arracher la viande, y’a pas mieux pour se refaire une santé. Et si j’arrive à tirer un de ces salauds de sangliers en plus, j’aurais tout gagné. »

Demain, c’était la paye et il pourrait acheter le cardan pour le C15. Aller à l’usine à pied, ça commençait à le faire chier pour de bon. Et redescendre un sanglier sur le dos, ça ne l’amusait plus. Et puis ce putain de mal de dos, ça n’arrangeait rien. Le toubib lui avait dit qu’il devrait déjà commencer par maigrir, cent vingt kilos, ça n’aidait pas. Putain, si le toubib faisait son boulot, il pourrait le critiquer. Cette tapette planquée derrière son bureau, tout juste bon à encaisser le pognon et à lui faire la morale. Qu’il aille bosser à l’usine et il aura le droit d’ouvrir sa gueule.

Ça le faisait chier de voir qu’il n’arrivait pas à rester tranquille dans sa tête. Toujours un connard pour venir l’emmerder. Le nombre de fois où il rêvait d’en buter un pour de bon. L’autre fils de pute de contremaître à l’usine, tiens, celui-là ferait un bon tas de viande à éclater. Deux cartouches de douze dans le buffet, ça devait valoir le coup.

Gaston n’avait jamais cherché à comprendre d’où lui venaient ses envies de meurtre. Personne n’en savait rien, c’était dans sa tête, bien au secret. Parfois, ça le faisait jouir quand ça faisait trop longtemps qu’il n’avait pas bourriné la Jocelyne et qu’il se finissait à la main. Il giclait en imaginant des cervelles éclatées.

Peut-être que ça venait de l’époque où son père le torgnolait. C’est là qu’il avait commencé à imaginer des meurtres. Il n’avait pas eu le temps de passer à l’acte. Le père s’était tué en prenant le tracteur sur la gueule. Ce connard avait basculé sur le bas-côté, pile au sommet d’un champ bien pentu. Le père avait sauté mais le tracteur lui était passé dessus, une belle galette, toute la viande étalée dans l’herbe, les intestins qui avaient giclé comme une merde au cul d’une vache. C’est la mère qui avait conduit la bagnole jusqu’au champ. Le Fernand était venu prévenir. Il avait eu le temps de bien voir et s’était retenu de rire. Il avait quatorze ans et c’était de toute façon la dernière année où le père aurait pu le baffer. L’année suivante, il avait pris quinze centimètres et trente kilos. Comme si le père mort, il s’était mis en tête de le remplacer. Il s’était bien occupé de sa mère d’ailleurs. C’est même lui qui avait rempli tous les papiers pour l’assurance. Il lui avait refait la cuisine avec les sous. Et maintenant, vingt ans après, il lui faisait ses courses et il passait la voir pratiquement tous les soirs. Il ne savait pas encore ce qu’il ferait quand elle serait morte. Il aimerait bien partir dans les Antilles pour se caser avec une doudou et boire du rhum à la plage. Putain, avec l’argent de la maison de la mère et ses petites économies, il pourrait bien se payer le voyage et voir venir quelque temps. Elle n’était pas bien grande cette maison et ça ne rapporterait pas grand-chose. Mais, bon, dans les îles, ça doit pas coûter bien cher. Il s’interdit de souhaiter la mort prochaine de sa mère mais ne put s’empêcher de voir passer l’idée en boucle pendant un moment.

Il pensa aux numéros du prochain loto. Il avait étudié les résultats de toute l’année précédente et il avait bien vu les numéros qui revenaient le plus. Il avait décidé de jouer les autres en se disant que ça rapporterait encore plus.

C’est là qu’il entendit les coups de feu. Droit au-dessus. C’était le parking du Molliet, cul-de-sac de la route forestière du Sappey. Qui pouvait bien flinguer par là-bas à cette heure? Aucun de ses potes n’avait parlé d’une montée ce matin. Et puis, ils étaient étranges ces coups de feu. Pas un fusil de chasse ça.

Il avait compté six déflagrations.

Et puis plus rien.

Le souffle court, il sortit du chemin cinquante mètres sous les deux voitures. Le moteur de l’une d’elle tournait.

Il aperçut les corps.

-

Haute Maurienne

- Par Thierry LEDRU

- Le 15/10/2022

Un séjour Là-Haut.

Lorsque la foule estivale a disparu.

Les immensités minérales, le silence, la beauté des sommets, le plaisir de chercher un itinéraire à vue, de trouver les passages, la solitude (on a fait des sorties de 20/25 km sans voir personne), le bonheur de constater que malgré l'âge les dénivelées ne nous arrêtent pas, que l'enchaînement des sorties, jour après jour, est toujours possible, des sommets à plus de 3000 mètres, les chamois, les marmottes, un gypaète qui passe à cinquante mètres devant nous, sans un mouvement d'ailes, le bonheur de dormir là-haut le soir avec le camion, au bout d'une piste, avec des horizons ouverts, la lumière du soir, le lever du soleil, boire l'eau des torrents, la tranquille contemplation des lacs.

Que du bonheur.

-

TOUS, SAUF ELLE : cahier de survie

- Par Thierry LEDRU

- Le 14/10/2022

Cette impression très forte que la trilogie en cours d'écriture est une anticipation d'un roman historique. Non pas juste une projection imaginaire mais un scénario à venir et qu'il s'agira donc un jour d'un développement plus ou moins exact de faits passés.

Premier tome : "LES HEROS SONT TOUS MORTS"

Deuxième tome : "TOUS, SAUF ELLE"

Troisième tome : "LE DESERT DES BARBARES"

"Le terme anticipation désignait autrefois la science-fiction (le terme n'étant apparu qu'en 1926). Il désigne aujourd'hui un genre bien à part de la science-fiction et se caractérise par la projection du lecteur dans un temps futur et fictif. Le plus souvent, le roman d'anticipation mêle éléments réels issus de la vie quotidienne et éléments imaginaires, de sorte que l'univers décrit apparaisse vraisemblable et crédible pour le lecteur."

TOUS, SAUF ELLE

Chapitre 45

Elle se leva silencieusement et rejoignit la bibliothèque du salon. Elle ne souhaita pas reprendre sa lecture précédente et laissa ses yeux naviguer sur les étagères.

Dans un angle du mur, une petite planche en bois, un coin d'ombre, comme remisée dans un lieu discret. Quatre cahiers au format identique. Une écriture manuscrite sur le dos.

« Cahier de survie / tome 1 »

Intriguée, elle retira le volume du rayonnage.

Une couverture rigide, un large format, des calligraphies ésotériques. Elle songea à des manuscrits religieux.

Elle l’ouvrit délicatement et le feuilleta.

Des notes au stylo, des schémas minutieux, de multiples graphiques, des articles découpés et soigneusement collés.

Un sommaire, des numéros de pages.

Réchauffement climatique, réserves stratégiques de carburant, cyberattaques, pandémie, autonomie alimentaire des mégapoles, nouvel ordre mondial, permafrost et méthane, élévation du niveau des océans, démographie et alimentation, biodiversité et déforestation, phénomènes climatiques et catastrophes naturelles, comportement humain et sociologie, menaces nucléaires.

Tout était classé, numéroté. L’ordre habituel de Théo.

Une bible du survivalisme.

Elle jaugea rapidement le contenu à une centaine de feuilles par volume. Les trois autres cahiers étaient identiques. Des heures de réflexion, assurément. Une écriture très serrée, comme guidée par la peur de manquer de papier.

Elle s’installa sur la banquette et se laissa guider par l’intuition. Tellement de choses à lire. Un titre écrit en gras capta son attention.

« Conséquences d’une rupture brutale d’approvisionnement en pétrole. »

Théo lui avait déjà parlé de ce scénario. Elle voulut en savoir davantage.

Trois jours de réserves alimentaires sur Paris. Dépendance critique au ravitaillement. Comme la plupart des principales villes françaises. Transport routier vital. Rationnement obligatoire et des émeutes inévitables. Les réseaux sociaux amplifieront la propagation de la panique. Deux mois de réserves stratégiques de carburant au niveau national quand la situation est gérée. Beaucoup moins si un mouvement de panique s’empare de l’ensemble de la population. Confiscation par le gouvernement des stocks éparpillés sur le territoire. Pillages des magasins. Situation médicale dramatique. Les pannes surviendront très rapidement sur les infrastructures vitales. Plus d’alimentation en eau dans les immeubles. Plus de chasse d’eau. Problème d’hygiène. Plus d’approvisionnement en sang dans les hôpitaux. Plus de médicaments dans les pharmacies. Les morgues seront débordées. Conservation impossible des corps. Protection des bâtiments gouvernementaux et des préfectures. Prise en charge du fonctionnement des centrales nucléaires. Mise à l’arrêt des réacteurs.

Comment peut-on en arriver là ?

* Des attaques terroristes de très grande ampleur, menées par des groupes fortement armés et financés par des États complices. Les raffineries de France et d’autres pays européens peuvent être facilement atteintes. Des incendies incontrôlables réduiront à néant les structures.

* Un conflit international entre les USA et le Moyen Orient dégénérant en guerre civile entre sunnites, chiites, wahhabites des différents pays arabes et s’étendant aux pays occidentaux sous la forme d’attentats. Les communautés arabes établies dans les pays occidentaux seront ciblées et devront se défendre. Conflits armés dans les grandes villes. Des guerres ethniques entre factions religieuses dans les pays arabes. La Libye est devenue un terrain militaire gigantesque où différents groupes armés s’entre-déchirent, un terreau explosif. La Syrie, le Niger, l’Indonésie, l'Irak, l’Afghanistan et tous les autres. Beaucoup trop de pays incontrôlables. Le blocage du détroit d’Ormuz et des destructions d’oléoduc. Un effet domino orchestré par des attaques diverses, explosions, incendies, cyberattaques, pollutions chimiques entraînant des déplacements massifs de populations. Il y aura inévitablement des dingues qui profiteront du désordre et viendront l’amplifier par des actes imprévisibles, des groupes borderline, sous le contrôle d’aucun État ou groupe connu, juste des fous adeptes de l’apocalypse et rêvant de la fin du monde. Les banlieues et l’ensemble des grandes mégapoles deviendront des zones de non-droit, des territoires tenus par des groupes extrêmement violents. Les armes existent déjà. Il ne manque que la disparition des forces de l’État pour lâcher les fauves.

* Un éventuel complot politico-financier au sommet de la hiérarchie des hommes les plus puissants de la planète pour instaurer un gouvernement unique à l’échelle mondiale, un plan similaire aux pires romans d’anticipation, des décisions impliquant l’ensemble de l’humanité afin de mettre un terme à la démographie galopante et à ses effets sur l’ensemble de la planète, un plan qui viserait à réduire considérablement le groupe humain afin de permettre une mainmise totale sur les survivants et d'installer sans aucun contre-pouvoir un ordre mondial.

Cette dernière option me semble de plus en plus probable. Les puissants ne laisseront pas l’humanité détruire la vie sur la planète puisqu’ils disparaîtraient eux aussi.

Une sidération.

Tout était possible. Rien n’était contestable et pourtant, elle ne parvenait pas y croire totalement, comme si des résistances archaïques l’emprisonnaient dans une vision idyllique du monde, une croyance tenace envers les gouvernants, l’impossibilité d’une telle dévastation au regard de toutes les inconnues qu’elle contenait.

Elle tourna la page.

Comportement de la population

* Si on regarde le comportement irrationnel des consommateurs le premier jour de soldes des grands magasins, on a une idée de ce qui peut survenir au regard d’une pénurie alimentaire. La loi martiale aura beau être décrétée, rien n’empêchera les pillages. L’ouragan Katrina ou celui qui a frappé Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont engendré des mouvements violents qui n’ont pu être jugulés qu’avec l’intervention des forces de l’ordre. Qu’en sera-t-il lorsque celles-ci ne pourront contenir des mouvements similaires à l’échelle nationale ou européenne puisqu’elles ne seront plus en mesure de simplement se déplacer? Qu’en sera-t-il lorsque les stocks stratégiques de carburant seront épuisés, lorsque les infrastructures vitales auront été détruites, lorsque le réseau électrique ne fonctionnera plus, lorsque l’alimentation en eau potable sera rompue ? Le pétrole, c’est le sang de l’organisme des états et lorsque le sang ne circule plus et que les principaux organes sont atteints, le retour à une situation normale n’est plus envisageable. Et personne n’a réellement idée des impacts causés, de leur vitesse de propagation, ainsi que des dégâts engendrés. On ne guérit pas un mourant. On ne peut que prier pour le repos de son âme.

Qui sera encore en état de prier ?

Elle ferma le cahier et se leva lourdement, assommée, perdue, un déséquilibre intérieur, une masse écrasante qui comprimait sa poitrine.

Elle avait besoin d’air pur.

Elle sortit sur le perron et rejoignit le banc accolé à la façade.

Elle s’assit et respira profondément, lentement, en levant les yeux vers le ciel étoilé.

Une vague subite de frissons la parcourut. L'air était tiède et elle ne vit dans les flux nerveux que la peur qui coulait dans ses fibres.

-

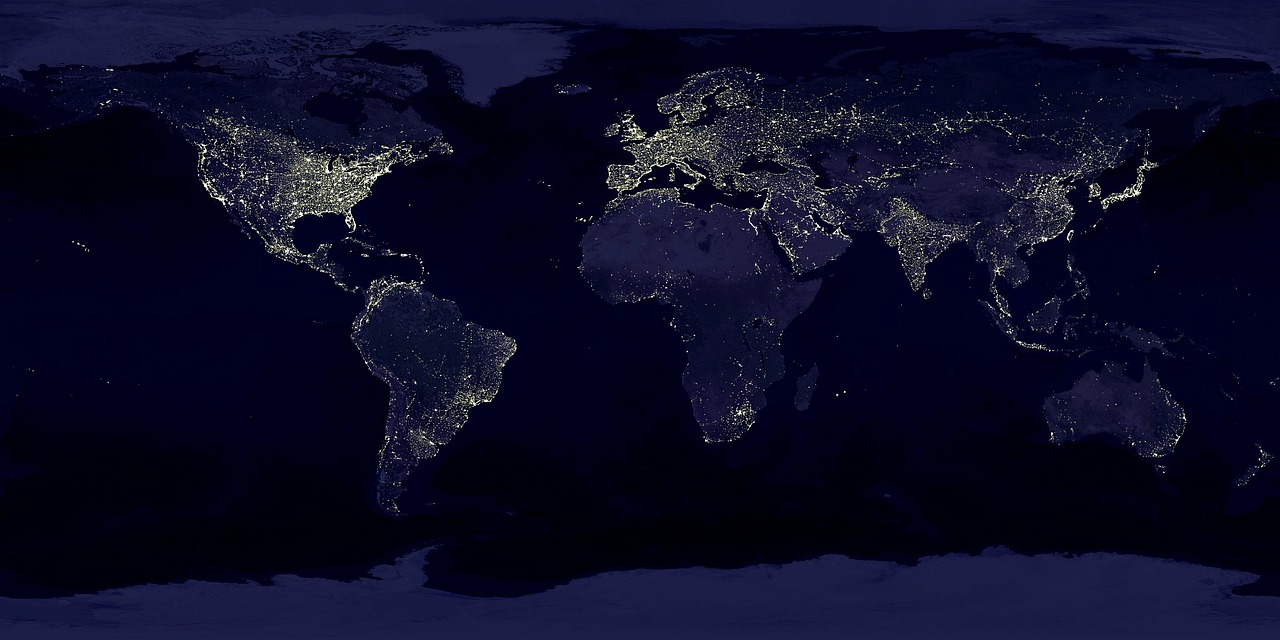

C'est trop cher et tant mieux.

- Par Thierry LEDRU

- Le 30/09/2022

La facture est salée et du coup, ça commence à réagir. Depuis le temps...

La raison est financière alors qu'il est prouvé que l'atteinte à la biodiversité est considérable. Mais bon, ça, c'est "secondaire"...

"On ne va pas couper le jus pour deux ou trois chauve-souris"...

La remarque classique de celui qui ne sait rien de la problématique. Et qui surtout ne cherche pas à s'informer. Et pour ce qui est de l'insécurité, AUCUNE étude nationale ne prouve le lien entre la délinquance, la criminalité, le vandalisme et l'absence de lumière. Il suffit d'éplucher les compte-rendus de la gendarmerie. Et de toute façon, il s'agit de sortir de SON propre sentiment d'insécurité lié à cette absence de lumière alors que cette insécurité est considérablement plus grave et vaste au regard de l'empreinte carbone.

Soit on élargit sa vision au niveau planétaire (cf l'article sur le manque, le besoin, le désir), soit on reste dans sa zone de confort, même si celle-ci condamne l'ensemble. Il va falloir choisir.

D'anciens textes : manque, besoin, désir

Prix de l'énergie : Brive va éteindre entièrement son éclairage public

Publié le 30/09/2022 à 15h55

Écrit par Elise Rouard.

Brive, entre chien et loup • © FranceTV

Un différend avec son fournisseur d'énergie contraint la municipalité de Brive à annoncer l'extinction de l'éclairage public en ville. La mesure prend effet dès ce vendredi soir dans certains quartiers avant une généralisation à toute la ville d'ici la fin octobre.

L'annonce prend effet dès ce vendredi soir, minuit - c'est à dire, le 1er octobre : "la Ville de Brive contrainte d'éteindre progressivement l'éclairage public de minuit à 5 heures du matin;"

Progressivement, précise le service communication de la mairie, car "80% des boîtiers" d'alimentation des réverbères "sont équipés d'une horloge, et on met une semaine à les programmer un par un. Donc dans une semaine, 80% de la ville sera éteinte".

Quant aux 20% restants, "on va les équiper de ces horloges pour que la totalité de la ville soit éteinte fin octobre".

Une décision radicale, annoncée ce vendredi et actée deux jours plus tôt en conseil municipal, sous la pression financière : la ville indique être en conflit avec son fournisseur d'énergie. "Malgré un contrat de marché public prévoyant une hausse de 18% soit une augmentation de 480.000 euros, le fournisseur demande 35% soit + 934 000 euros," précise un communiqué. Le contrat courrait pourtant jusque fin 2023. La différence serait liée à des problèmes d'approvisionnement en énergie entre l'Etat et le fournisseur...

Des vérifications sont menées par la collectivité afin de savoir si la faute est imputable au fournisseur et, si tel est le cas, l'ouverture d'un contentieux serait envisagée.

Tout éteindre en ville permettra à la commune, selon ses calculs, d'économiser 456 000 euros - en attendant la mise en place d'ampoules LEDS l'an prochain.

Et Brive n'est pas la première à se lancer, même si d'autres l'avaient annoncé plus en amont depuis cet été : Limoges, aux prises avec un surcoût énergétique de 3 millions d'euros ; le Dorat et Chaptelat en Haute-Vienne, qui ont choisi une extinction partielle ; et Couzeix, qui réduit son éclairage de 2 heures par jour.

Pourquoi et comment pratiquer l’extinction de l’éclairage public ?

22 décembre 2019 MarineConseils et Astuces, Infos et législation

L’éclairage public représente une dépense communale non négligeable. Face à ce constat de plus en plus de petites communes s’interrogent sur la mise en place de l’extinction de l’éclairage publique une partie de la nuit.

Aujourd’hui, on constate que les petites communes sont aussi concernées par un éclairage public permanent alors même que les rues en milieu de nuit sont peu ou pas fréquentées. Quels sont les enjeux de l’extinction de l’éclairage nocturne ? Comment l’instaurer ? Que nous dit la loi ?…

Pourquoi la réduction ou l’extinction de l’éclairage public est un enjeu majeur ?

Un éclairage public énergivore et onéreux :

Selon Ademe, (l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), l’éclairage public représente 41 % de l’énergie consommée par les collectivités territoriales et 37 % de leur facture d’électricité. La mise en place de l’extinction de l’éclairage public permet aux villes qui l’ont adoptée de réduire considérablement leur consommation d’énergie et par conséquent leur facture d’électricité.

Ce dispositif est donc un moyen pour les communes de lutter contre le gaspillage énergétique et de réaliser des économies. Cette initiative aurait par exemple permis à la ville de Saumur de diminuer sa facture totale d’électricité de 30 % et sa consommation d’électricité de 45 % (source : ANPCEN).

L’éclairage public a un impact négatif sur l’environnement :

L’éclairage public participe à l’augmentation des émissions de C02 dans l’atmosphère responsable de la production des gaz à effet de serre. L’interruption des éclairages artificiels peut donc être un moyen de lutter contre le changement climatique.

Pour rappel, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, la France s’est engagée à diminuer de 20% ses émissions de CO2.

Cette interruption permet également de protéger la biodiversité et diminuer l’impact sur celle-ci. En effet, l’éclairage nocturne perturbe les écosystèmes en bouleversant la fréquence jour/nuit.

L’éclairage public est source de nuisances :

La lumière artificielle provoquée par l’éclairage public est responsable d’une partie importante de la pollution lumineuse. Elle affecte notamment le bien être des habitants et a un réel impact sur leur santé en perturbant leur horloge biologique et leur sommeil.

Elle masque aussi l’accès au ciel et la contemplation des étoiles, supprimer l’éclairage c’est favoriser la conservation du ciel.

Quels sont les moyens qui peuvent être mis en œuvre ?

Les communes peuvent donc envisager de :

Réduire l’intensité lumineuse

Diminuer l’éclairage en réduisant le nombre de lampadaires en fonctionnement. Elle peut faire le choix d’éteindre un appareil d’éclairage sur deux ou trois.

Améliorer la qualité et les performances de son parc d’installation et d’éclairage public.

Éteindre l’éclairage une partie de la nuit sur quelques rues, des quartiers ou sur l’ensemble de la commune.

Comment adopter l’extinction de l’éclairage public ?

En France, toutes les communes peuvent adopter l’extinction de l’éclairage de nuit entre minuit et 5h. Cependant, elles doivent garantir la sécurité de leur population.

Le choix des lieux bénéficiant ou non de l’éclairage public fait partie des prérogatives du Maire. Il convient néanmoins avant de prendre une décision de :

Consulter les habitants de la commune.

Évaluer les risques en prenant en compte la fréquentation et la circulation et en analysant la dangerosité d’un tel dispositif.

Informer la population concernée :

Un arrêté doit être affiché ou mise à disposition de la population dans le bulletin municipal. Ce document doit mentionner les lieux et les horaires d’extinction et d’éclairage. (Article L 2131-1 et 2 du code Général des Collectivités Territoriales).

La pose de panneaux d’informations à l’entrée de la commune est fortement recommandée.

Vous pouvez également vous rapprocher d’organismes spécialisés pour réaliser un bilan.

Enfin, pour pallier à l’extinction de l’éclairage nocturne, il est possible d’améliorer et de repenser la signalisation actuelle en s’équipant de produits rétroréfléchissants (marquages au sol, panneaux, balises, plots à encastrer en verre…) pour signaler les obstacles et les dangers.

Quel bilan ?

On observe un retour positif pour la majorité des villes ayant adopté cette initiative. Le principal obstacle reste le sentiment d’insécurité provoqué par l’absence de lumière. Il est toutefois à nuancer, aucune étude ne montre une recrudescence de la violence ou des incivilités suite à la suppression de l’éclairage public. Il n’existe pas non plus de lien entre éclairage et réduction de la criminalité.

Que dit la loi ?

La loi municipale du 5 avril 1884 qui confère au maire les pouvoirs municipaux de police et le code général des collectivités territoriales énumèrent les prérogatives propres au pouvoir municipal dont la gestion de l’éclairage public.

Art. 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 :

« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique.

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements… ».

Art. L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :

« 1° L’éclairage public fait partie intégrante des pouvoirs de police du maire même si cette compétence est transférée au syndicat d’énergies. Une commune peut réduire l’amplitude horaire d’éclairement des voies ou de leurs abords. »

Autrement dit l’éclairage public est de la responsabilité du maire néanmoins ce n’est pas une obligation. Comme l’indique le ministre de l’intérieur en réponse à la question de M. Claude Raynal, il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire qui oblige les maires à mettre en place un dispositif d’éclairage public.

«Il appartient au maire de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d’économie d’énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d’éclairage public au regard des circonstances locales. Dès lors qu’il serait ainsi en mesure de démontrer qu’il a accompli toutes diligences, le maire ne devrait pas voir sa responsabilité reconnue. »

En France, déjà 6000 communes ont mis en place l’extinction de l’éclairage public (Source : Ademe). Pourquoi pas la vôtre !!!

Venez découvrir l’ensemble de nos articles consacrés à la législation.

Sobriété énergétique : est-ce vraiment utile d'éteindre la lumière ?

Article rédigé par

France Télévisions

Publié le 31/07/2022 07:03Mis à jour le 31/07/2022 11:36

Temps de lecture : 7 min.

L'éclairage public représente "un gisement d'économies d'énergie", selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, car le parc français est vétuste. (ASTRID AMADIEU / FRANCEINFO)

Les publicités lumineuses, les bureaux qui restent allumés et les lampadaires dans la rue représentent-ils une source d'économies d'énergie ? Franceinfo s'est demandé si les éteindre était une idée lumineuse pour réduire la consommation française d'électricité.

Il a sonné la "mobilisation générale" pour la "chasse au gaspillage énergétique". Lors de son interview du 14-Juillet, Emmanuel Macron a annoncé un "plan de sobriété". Objectif : faire en sorte que la France puisse traverser l'hiver sans coupure d'électricité alors que les pays de l'Union européenne se sont accordés mardi pour réduire de 15% leur consommation de gaz – et donc leur dépendance à la Russie – en pleine guerre en Ukraine. "On va d'abord essayer de faire attention collectivement, le soir, aux éclairages, quand ils sont inutiles", a expliqué le président de la République.

Les lumières nocturnes des bureaux et des commerces ou les écrans publicitaires numériques dans les gares sont souvent évoqués lorsqu'il s'agit de traquer les sources de consommation électrique superflues. Mais que représentent-elles réellement dans la consommation du pays ? Franceinfo tente d'éclairer la situation.

Un levier symbolique pour la publicité lumineuse

Dans les gares, dans les couloirs du métro, dans les vitrines de commerces… Les écrans LCD publicitaires sont l'une des cibles des élus écologistes. David Belliard, maire adjoint de Paris, s'y était attaqué lors de la dernière campagne des élections municipales à Paris. De son côté, la députée écologiste Delphine Batho avait déposé, en février 2020, une proposition de loi sur "l'interdiction de toute forme de publicité numérique et lumineuse dans l'espace public". L'ancienne ministre de l'Ecologie dénonçait "une aberration" et une "consommation inutile d'électricité".

Mais quelle est la consommation réelle de ces dispositifs ? Selon un rapport (PDF) de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), "un écran publicitaire LCD numérique de 2 m2 consomme 2 049 kWh par an, ce qui est proche de la consommation moyenne d'un ménage français pour l'éclairage et l'électroménager (2 350 kWh/an)".

Combien d'écrans de ce type sont installés en France ? Aucun recensement exhaustif n'existe. En revanche, la SNCF en dénombre 1 574 dans ses gares. La compagnie ferroviaire affirme à franceinfo que 2 914 seront installés d'ici à 2031. Selon elle, "les écrans numériques 70-75 pouces consomment plus de deux fois moins aujourd'hui qu'il y a dix ans". Par ailleurs, "le remplacement des supports papier par les écrans numériques permet de multiplier le nombre d'annonceurs sur un seul support", justifie aussi la SNCF.

De son côté, le gestionnaire du Réseau de transport d'électricité (RTE) classait en 2019 les panneaux publicitaires lumineux parmi les consommations "superflues". Dans un rapport de février 2022 (PDF), la réduction de ces écrans est toutefois présentée par RTE comme un "levier de sobriété" permettant de réaliser une économie de 0,5 TWh. Une miette au regard des 473 TWh de la consommation d'électricité globale en France en 2019, selon EDF.

"De manière plus anecdotique, la diminution de la publicité aura un impact sur les consommations énergétiques directement associées (écrans, affichages vidéo), ainsi que sur la consommation de biens au sens large."

RTE

dans un rapport de février 2022

En s'attaquant aux écrans publicitaires, la visée n'est donc pas forcément celle d'une économie d'énergie. Elle est aussi esthétique, politique, voire philosophique. A Lyon, une majorité d'élus de la métropole s'est accordée, en juin, "pour diminuer fortement la place de la publicité dans l'espace public". Les écrans seront retirés du métro lyonnais dès 2024. "Sobriété énergétique, sobriété cognitive, stop aux appels à surconsommer... Nous continuons d'agir pour l'intérêt général", avait fait valoir Benjamin Badouard, co-président du groupe des écologistes à la métropole de Lyon.

Un gain certain pour les lumières dans les bureaux et commerces

Il est encore fréquent, en France, de constater que des bureaux ou des commerces sont éclairés la nuit. Pourtant, la loi interdit ces éclairages nocturnes. Un arrêté ministériel relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses a été pris en 2018. Il dispose que "les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d'exposition sont éteints à 1 heure du matin au plus tard ou 1 heure après la cessation de l'activité si celle-ci est plus tardive et sont allumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt".

Ces éclairages maintenus la nuit ne sont pas le fruit d'actes délibérés mais de "méconnaissance", estime François Darsy, président de la commission éclairage intérieur du Syndicat de l'éclairage, interrogé par franceinfo. Un avis partagé par Dany Joly, membre du conseil d'administration de l'Association française de l'éclairage et responsable de l'éclairage public à Nantes. La métropole a donc choisi en 2019 de sensibiliser les commerçants sur le sujet.

"A Nantes, des contrôles relèveraient de la police municipale. Elle a autre chose à faire, en pleine nuit, que d'aller vérifier si les vitrines sont bien éteintes."

Dany Joly, responsable de l'éclairage à Nantes

à franceinfo

Que représente l'éclairage nocturne de commerces et de bureaux ? Impossible de l'estimer précisément. Mais selon le Syndicat de l'éclairage, l'ensemble de la consommation électrique liée à l'éclairage, diurne et nocturne, représente 42 TWh. Parmi les premiers postes se trouvent l'éclairage domestique (7,13 TWh), celui des bureaux privés (7 TWh), et celui des commerces (7 TWh).

Aussi visibles soient-ils, ces éclairages nocturnes "ne représentent pas les plus fortes consommations", observe Gilles Aymoz, directeur adjoint de l'Ademe en charge de ces questions. "Assez souvent, les importants postes de consommation d'énergie dans les bureaux sont le chauffage ou la climatisation. Cela peut aussi varier s'il y a beaucoup d'informatique ou non."

"Pour faire des économies à long terme, concernant les bureaux, nous devrons aller plus loin. Il va falloir travailler sur le mode d'isolation, de chauffage, sur des éléments plus structurels."

Gilles Aymoz, directeur adjoint de l'Ademe

à franceinfo

Face au risque de pénurie, l'extinction des éclairages nocturnes des bureaux et des commerces doit être appliquée rapidement, alerte toutefois Thomas Pellerin-Carlin, spécialiste des questions d'énergie à l'Institut Jacques Delors. "Chaque électron économisé, qui n'a pas besoin d'être produit pour générer de l'électricité, nous permet de consommer moins de gaz", explique-t-il. Et de noter qu'une telle mesure revêt aussi une dimension symbolique et psychologique :

"Il y a un effet indirect, qui montre à tout le monde que nous sommes dans une crise énergétique et qu'il y a besoin de faire des efforts."

Thomas Pellerin-Carlin, chercheur à l'Institut Jacques Delors

à franceinfo

Une mine d'économies d'énergie pour l'éclairage public

Depuis le 1er juillet, il n'y a plus d'éclairage public dans les rues de Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), entre 1h15 et 4h45. Cette ville de 23 000 habitants et 4 000 lampadaires a coupé le courant en raison de "l'explosion des prix de l'énergie", justifie le maire Yannick Boëdec dans Libération. La mesure doit permettre de réaliser une économie de 26% sur la facture d'électricité. L'argument est le même pour de nombreux autres édiles.

Ils ne s'y trompent pas : l'éclairage public représente "un gisement d'économies d'énergie", selon l'Ademe, puisqu'il pèse "41% des consommations d'électricité des collectivités territoriales", "16% de leurs consommations toutes énergies confondues, "37% de leur facture d'électricité". Or, une grande partie des équipements en France est vétuste et mal gérée, a épinglé la Cour des comptes en avril 2021. D'après l'Ademe, "près de 40% des luminaires en service ont plus de vingt ans" et "plus de la moitié du parc est obsolète".

>> INFOGRAPHIES. Pourquoi certaines communes éteignent leur éclairage public la nuit

A l'échelle nationale, la consommation annuelle de l'éclairage public, souvent justifiée par un impératif sécuritaire, est estimée à 6 TWh. Mais des économies d'énergie et une réduction du montant des factures peuvent être réalisées avec des équipements rénovés. François Darsy plaide ainsi pour une campagne de mise aux normes, dénonçant "la petite musique selon laquelle la meilleure rénovation serait l'extinction".

A Nantes, "nous sommes passés aux LED il y a cinq ans", raconte Dany Joly, et près d'un tiers des éclairages sont équipés de telles ampoules. La ville a également décidé de baisser la puissance lumineuse entre 20 heures et 6 heures. Résultat : la consommation d'électricité liée à l'éclairage public à Nantes a baissé de 50 GWh annuels en 2017 à 37 GWh en 2021. En voilà une idée lumineuse ?

LE BLOG DE L'OMPE

L’IMPACT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LA BIODIVERSITÉ

En 2012, une étude publiée dans la revue « Biology Letters » de l’Académie des sciences britannique alertait sur l’impact de l’éclairage nocturne sur la biodiversité. Ainsi, il aurait des effets néfastes sur l’organisme mais aussi sur le comportement individuel des insectes et des mammifères. Avec une augmentation de 30 % des points lumineux en France en l’espace de 10 ans seulement, nous sommes en droit de nous demander si cette pollution lumineuse ne joue pas un rôle dans la perte de notre biodiversité.

Comment l’éclairage public impacte-t-il la biodiversité ?

Selon le site internet du Ministère de la Transition écologique et solidaire, la France compte 11 millions de points lumineux sur tout le territoire. Hormis le fait que cette pollution lumineuse émet 670 000 tonnes de CO2 chaque année et qu’elle pèse en moyenne 23 % de la facture énergétique d’une commune, elle semble également impacter certaines population d’insectes et de mammifères. Depuis 1989, 80 % des insectes d’Europe ont disparu en raison, d’une part, de l’intensification de l’utilisation des pesticides dans l’agriculture (+ 12 % entre 2014 et 2016) et, d’autre part, à cause de l’augmentation de la pollution lumineuse. Jean-Philippe Siblet, ornithologue et directeur du patrimoine naturel au Muséum national d’histoire naturelle, alerte notamment sur la diminution de la population de chouette hulotte depuis une dizaine d’années. Pour cet ornithologue, l’équation est simple : très sensible à la lumière, la chouette ne supporte de chasser que dans l’obscurité nocturne d’un cadre naturel. La chouette hulotte doit également faire face à un déclin du nombre de petits rongeurs qu’elle chasse pour se nourrir.

Autres espèces victimes de la lumière nocturne : les insectes. En Allemagne, une étude a révélé que chaque réverbère tue environ 150 insectes chaque nuit en été. Si l’on rapporte ce constat aux millions de réverbères en France, le chiffre devient colossal. Les papillons de nuit, les Bombyx disparates ou encore les lucioles sont les insectes les plus perturbés par l’éclairage public. Ils s’épuisent à tourbillonner, ne se nourrissent plus et deviennent une proie facile pour leurs prédateurs. Si la pollution lumineuse a des impacts directs sur les animaux et les insectes, elle peut également induire une modification de la végétation, des ressources et des habitats. Des biologistes de l’Université britannique d’Exeter ont notamment constaté un déséquilibre et une sur-représentation de certaines espèces d’insectes dans les zones éclairées par les réverbères. Au final, si l’augmentation de la pollution lumineuse se poursuit à l’échelle mondiale, elle pourrait altérer l’ensemble d’un écosystème.

Selon la Direction départementale des territoires et de la mer, « la lumière artificielle est la deuxième cause d’extinction des insectes après les pesticides ». Les effets de la lumière sur la vie sauvage varient en fonction de la qualité de la lumière, de son intensité ou encore de sa fréquence d’émission. Pour tenter d’inverser la tendance, la mairie du XIIIème arrondissement de Paris a décidé en 2016 d’équiper ses lampadaires de détecteurs de présence afin de les faire fonctionner à 10 % seulement de leur puissance lorsqu’il n’y a personne. La couleur de l’éclairage a également été travaillée pour nuire le moins possible aux oiseaux. A suivre…

-

"Regarder le monde brûler"

- Par Thierry LEDRU

- Le 28/09/2022

A ne lire qu'après avoir bu un ou deux verres ou deux bouteilles, par un jour de beau temps, c'est à dire avec de la pluie, en agréable compagnie et en oubliant que demain, ça sera pire.

Bonne soirée.

(pour voir toutes les photographies, faire un C/C et l'ouvrir sur votre ordi. Mais bon, c'est en fonction de votre niveau de résistance)

Regarder le monde brûler

https://making-of.afp.com/regarder-le-monde-bruler

Marlowe Hood Facebook Twitter Email Samedi 17 septembre 2022

Alors que le monde est secoué par des vagues de chaleur, des sécheresses, des incendies et des inondations sans précédent, vous ressentez peut-être vous-même un sentiment croissant de malaise, voire de panique.

Pour moi, le "moment Oh merde !", c’est-à-dire le moment du déclic - quand j’ai ressenti dans mes tripes la gravité de la situation - s'est produit début 2009, deux ans après avoir commencé à couvrir pour l'Agence France-Presse les questions scientifiques et la géopolitique du changement climatique.

A l'époque, j'avais déjà rendu compte de tout un tas d'études évaluées par des pairs, parlé à des scientifiques, assisté aux sommets des Nations unies sur le climat et interviewé des habitants du Pacifique, dont les îles étaient en train de disparaître sous les flots. Mais je n’avais pas encore réalisé qu’un réchauffement climatique incontrôlé allait chambouler le monde civilisé, je n’avais pas encore eu cette prise de conscience qui vous frappe tout à coup à l’estomac et vous coupe le souffle.

Ce coup de massue, il m'est tombé dessus lors d'une conférence à Oxford où un large éventail d'experts s’était vu demander d'imaginer une planète qui se serait réchauffée de quatre degrés Celsius. Le tableau qui en était ressorti était un cauchemar éveillé. J'ai eu l'impression de détenir un savoir terrifiant que les autres, d'une certaine façon, n'arrivaient pas à voir.

Un pompier tente d'empêcher un immense feu de forêt de se propager près de Louchats, dans le sud-ouest de la France, le 17 juillet 2022 (Thibaud Moritz / AFP )

Un pompier tente d'empêcher un immense feu de forêt de se propager près de Louchats, dans le sud-ouest de la France, le 17 juillet 2022 (Thibaud Moritz / AFP )Ce qui est étrange, car le danger, présent et manifeste, du changement climatique est depuis longtemps très visible. Déjà à la fin du 19e siècle, Svante Arrhenius - le premier prix Nobel de chimie - avait prédit qu'un doublement du CO2 dans l'atmosphère réchaufferait la planète de cinq degrés Celsius, une température invivable. Il n'était pas loin de la vérité. Il avait même émis une hypothèse sur la façon dont cela pourrait se produire : en brûlant trop de charbon.

En 1969, le conseiller présidentiel américain et futur sénateur Patrick Moynihan déclarait à l'administration Nixon que le réchauffement climatique pourrait soulever les océans au point de noyer de grandes villes. "Adieu New York", écrivait-il dans un mémo. "Adieu Washington, par la même occasion."

En 1985, l'astrobiologiste Carl Sagan avertissait le Congrès américain : "nous léguons des problèmes extrêmement graves à nos enfants alors que le temps pour résoudre ces problèmes - si tant est qu'ils puissent être résolus –, c’est maintenant." Et en 1988, l'année même où James Hansen, scientifique du gouvernement américain, proclamait que le réchauffement de la planète avait commencé, les Nations unies créaient un corps de scientifiques bénévoles - le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) - chargé de tenir informés de la crise les dirigeants mondiaux.

Quatre ans plus tard, ces derniers étaient suffisamment alarmés pour élaborer un traité visant à lutter contre les "interventions humaines dangereuses pour le système climatique".

Au travail, des collègues me reprochaient la prépondérance d'histoires négatives dans mes articles. "Nous devons donner de l'espoir aux gens", disait l'un d'eux.

Et pourtant, la plupart des gens semblaient allègrement ignorer la comète meurtrière qui se dirigeait vers nous. Ils considéraient le changement climatique - pour peu qu'ils le voient - comme une menace évitable et future. Ma diète quotidienne, faite de rapports scientifiques et de projections d’impacts, m'empêchait de regarder ailleurs. Comme le dit Greta Thunberg : si vous regardez l'état de la science, comment pouvez-vous penser à autre chose ?

De temps en temps, je rencontrais une âme sœur, quelqu'un d'aussi calmement effrayé que moi par la direction que nous prenons. Mais faire entendre un sentiment total d'effroi n'est pas quelque chose que l'on fait en bonne compagnie, alors je me réfrénais. Mon seul espace de confiance était la maison, où - soir après soir, année après année - je détaillais les sinistres nouvelles de ma rubrique à ma femme résiliente. Mais il y avait des dégâts collatéraux : j’en frémis aujourd'hui quand je pense au fardeau que j'ai infligé à mes deux filles pendant qu'elles atteignaient l'âge adulte, surtout à la plus jeune.

Au travail, des collègues me reprochaient la prépondérance d'histoires négatives dans mes articles. "Nous devons donner de l'espoir aux gens", disait l'un d'eux. "Tu devrais te concentrer davantage sur les bonnes nouvelles."

Des enfants jouent sur de la glace fondue à cause du réchauffement climatique dans le delta du Yukon en Alaska, le 18 avril 2019 (Mark Ralston / AFP )

Des enfants jouent sur de la glace fondue à cause du réchauffement climatique dans le delta du Yukon en Alaska, le 18 avril 2019 (Mark Ralston / AFP )

Un garçon enlevant du pétrole déversé sur la plage d'Itapuama à Cabo de Santo Agostinho, au Brésil, le 21 octobre 2019 (Leo Malafaia / AFP )

Un garçon enlevant du pétrole déversé sur la plage d'Itapuama à Cabo de Santo Agostinho, au Brésil, le 21 octobre 2019 (Leo Malafaia / AFP )Mais il n'y a pas de bonnes nouvelles, du moins pas du côté de la nature ou de la science.

Depuis que le monde a décidé collectivement, il y a 30 ans, de régler le problème du climat et de sauver le règne du vivant, tous les indicateurs de la santé planétaire ont dramatiquement empirés. En 2009, les scientifiques ont déterminé neuf "limites planétaires" à ne pas franchir. À l'époque, nous avions déjà dépassé la zone de sécurité pour trois d'entre elles : le réchauffement climatique, le taux d'extinction des espèces et l'excès d'azote dans l'environnement (provenant principalement des engrais). Aujourd'hui, nous en avons franchi six, voire sept. Nous recrachons dans l’atmosphère plus de gaz à effet de serre et de pollution de toutes sortes que jamais auparavant.

Les leitmotiv les plus courants, dans les milliers d'études sur le changement climatique et la dégradation de l'environnement que j'ai examinées au cours des 15 dernières années, sont "pire que nous le pensions", "plus rapide que nous le craignions".

Ce qui passe aujourd'hui pour de bonnes nouvelles, ce sont ces objectifs "net zéro" -- annoncés dans un étalage de vertus par les pays et les entreprises -- mais qui reposent davantage sur la plantation d'arbres et des compensations de carbone douteuses que sur une réelle réduction des émissions.

Dans le domaine scientifique, un flot ininterrompu de projections basées sur l'hypothèse du "nous faisons tout ce qu'il faut" dessinent des voies fantaisistes vers un monde dans lequel la température moyenne à la surface de la Terre ne se réchaufferait jamais de plus de 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux de la fin du XIXe siècle (la température a augmenté de 1,2 °C jusqu'à présent, principalement au cours des 50 dernières années).

Même si nous commençons à injecter des milliers de milliards de dollars pour résoudre le problème, les choses vont empirer - considérablement - avant de commencer à s'améliorer.

Ces scénarios pétris de bonnes intentions - destinés à montrer tant aux dirigeants qu'aux administrés que nous pouvons encore éviter le pire - sont présentés comme "techniquement réalisables", ce qui signifie qu'ils fonctionnent sur le papier. Mais pas vraiment dans le monde réel des intérêts particuliers et de la pression politique.

L'année dernière a également été marquée par un enthousiasme débordant pour des solutions de géo-ingénierie - aspirer le CO2 de l'air, atténuer le rayonnement solaire avec des écrans solaires stratosphériques - qui étaient rejetées il y a dix ans, considérées comme des mesures désespérées et de la dernière chance. C'est peut-être là où nous en sommes.

Dans son dernier rapport publié au début de l'année, le GIEC a indiqué noir sur blanc qu'il n'y aurait pas de salut climatique sans une contribution majeure de ces technologies et d'autres encore en gestation ou à l'état de prototype. Nous faisons du patinage sur une glace de plus en plus mince.

Un ours polaire sur des morceaux de banquise dans l'archipel russe François-Joseph, le 16 août 2021 (Ekaterina Anisimova / AFP )

Un ours polaire sur des morceaux de banquise dans l'archipel russe François-Joseph, le 16 août 2021 (Ekaterina Anisimova / AFP )Disons-le tout net : le plafond de 1,5 °C fixé par l'accord de Paris pour le réchauffement climatique est un mirage qui s'évapore à l'horizon frappé par la sécheresse. Nous allons le dépasser. Est-ce que cela signifie la fin du monde ? Bien sûr que non, mais l'ampleur des dégâts va dépendre de la gravité de notre incursion dans la zone de danger.

Au-delà d'un certain seuil - et personne ne sait exactement où il se situe - la planète elle-même accélérera considérablement le réchauffement et libérera d'importantes réserves de carbone qui réduiront à néant nos efforts déjà laborieux pour ralentir et finalement arrêter les émissions humaines. Dans le même temps, nous détruisons rapidement les écosystèmes qui soutiennent la vie sur Terre. Les océans, les forêts et les sols s'efforcent de maintenir les conditions stables qui ont fait de la Terre un lieu si hospitalier pour notre espèce au cours des 11.000 dernières années, et pourraient brusquement changer de cap et se diriger vers un nouvel équilibre de "serre", comme cela s'est déjà produit par le passé, préviennent les scientifiques.

Ce n'est pas un monde dans lequel nous pouvons vivre.

Avec les catastrophes amplifiées par le changement climatiques qui se succèdent, la réalité commence à se faire durement sentir dans le monde entier. Paradoxalement, c’est pour beaucoup rassurant. Les doutes persistants, longtemps entretenus par les grands groupes pétroliers, étant enfin dissipés, un plan Marshall pour le climat est certainement le seul choix rationnel qui nous reste. Les politiciens sont éveillés, les marchés se sont réveillés. Mais comprennent-ils vraiment que nous n'avons eu droit qu'à un faible avant-goût de nos impacts déjà incorporés par le système climatique ? Même si nous commençons à injecter des milliers de milliards de dollars, d'euros et de yuans pour résoudre le problème, les choses vont empirer - considérablement - avant de commencer à s'améliorer.

Et ça, c'est le scénario optimiste.

Un jeune Indien s'accroche à une ligne électrique après une inondation du Gange près d'Allahabad, le 6 août 2013 (Sanjay Kanojia / AFP )

Un jeune Indien s'accroche à une ligne électrique après une inondation du Gange près d'Allahabad, le 6 août 2013 (Sanjay Kanojia / AFP )On n'a pas non plus vraiment compris que la construction d'infrastructures massives pour se protéger contre les moussons irrégulières, les mois de chaleur mortelle, la montée des eaux, les sécheresses extrêmes et les inondations millénales n'est pas une stratégie viable, pas même dans les pays qui regorgent d'argent, de prouesses technologiques et d’une confiance absolue en leurs capacités.

Mais l'objet de cette complainte est un état d'esprit plus qu'un état de nature : ce que l'on ressent en travaillant dans ce que nous appelons affectueusement "la rubrique fin du monde". Comment porte-t-on ce fardeau ?

Cette question m'est souvent posée par mes étudiants dans les écoles de journalisme de Paris où j'enseigne. Parfois, j'y réponds par une plaisanterie - du lundi au vendredi, désespoir ; l'espoir, c'est pour le week-end. Ou bien je tente une réponse sérieuse, en expliquant en termes généraux comment les journalistes - et au premier chef les correspondants de guerre - érigent des pare-feu émotionnels contre la cruauté, la souffrance et l'injustice auxquelles ils sont confrontés. Dans les régions déchirées par la guerre, les éditeurs de photos de l'AFP suivent une formation sur les traumatismes avant de trier les clichés présentant une violence trop explicite pour être publiés.

Pendant plus d'une douzaine d'années à cette rubrique, je me suis persuadé que ce goutte-à-goutte ininterrompu de sinistrose et de catastrophisme planétaires m'avait laissé émotionnellement indemne. Le sens de ma mission était mon bouclier : aider les gens à comprendre que le fait de ne pas réparer les dommages causés entraînera des conséquences terribles et irréversibles. Au fil des années, à la suite de la communauté scientifique, mes articles ont progressivement adopté le langage de la crise existentielle, mais je ne me suis que rarement permis de contempler réellement ce que cela signifiait de revivre l'intensité de mon déclic, ce "moment Oh merde !" originel. Lorsque cela m'arrivait, je serrais les dents jusqu'à ce que la tempête se calme et puis je continuais.

Maintenant, le pare-feu s'effrite, et je ne sais pas comment le reconstruire.

Des baigneurs regardent un incendie de forêt près d'une plage de Saint-Tropez, dans le sud de la France, le 25 juillet 2017 (Valery Hache / AFP )

Des baigneurs regardent un incendie de forêt près d'une plage de Saint-Tropez, dans le sud de la France, le 25 juillet 2017 (Valery Hache / AFP )Rétrospectivement, c'est embarrassant de voir combien de temps il m'a fallu pour faire le lien. Les crises d'anxiété, les nuits sans sommeil, les douleurs nerveuses invalidantes, les éclairs de colère - je les ai longtemps attribués à une constellation banale de problèmes d'argent, d'une opération ratée, de frustrations au travail et d'inquiétudes pour mes enfants. Tous ces éléments étaient réels, mais ils n'étaient pas la seule cause.

La confrontation avec le Covid - et la prise de conscience de ma propre condition mortelle - au commencement de la pandémie début 2020, m'a obligé à réfléchir sérieusement aux grandes questions de la vie. J'ai retrouvé dès que possible et avec empressement la voie du journalisme au quotidien, mais quelque chose de fondamental avait bougé. La même année, j'ai été nommé pour un nouveau prix international de journalisme environnemental, qui exigeait la rédaction d'un long essai expliquant pourquoi mon travail était important. Je n'ai pas gagné, mais l'exercice m'a fait réaliser à quel point ma vie avait été enveloppée par ce sujet, devenu une « breaking news » permanente.

J'ai commencé à consulter un spécialiste des douleurs chroniques, un ancien anesthésiste qui emprunte des outils à la psychanalyse pour aider ses patients à comprendre les sources de leurs souffrances physiques. Cela a permis de déverrouiller des choses dans quelques recoins plus enfouis, mais le facteur déclenchant le plus évident est resté invisible pour moi.

L'année suivante, j'ai à nouveau retenté ma chance pour le prix et j'ai gagné. Ce fut une agréable surprise, car les journalistes des agences de presse sont rarement sous les feux de la rampe. Mais cela m'a également déstabilisé, pour des raisons que je n'arrive toujours pas à comprendre. À peu près à la même époque, j'ai commencé à réfléchir à ce que signifie vivre dans l'ombre grandissante de l'effondrement de l'environnement, tout comme ma génération s'était recroquevillée, enfant, sous les pupitres de l'école pour se préparer à l'apocalypse nucléaire. Mais je ne ressentais toujours rien d'intime là-dedans.

Des manifestants simulent des funérailles à la nécropole de Glasgow pour symboliser l'échec de la conférence de l'ONU COP26, le 13 novembre 2021 (AFP / Paul Ellis)

Des manifestants simulent des funérailles à la nécropole de Glasgow pour symboliser l'échec de la conférence de l'ONU COP26, le 13 novembre 2021 (AFP / Paul Ellis) Action de militants d'Extinction Rebellion (XR) lors de la COP26, à Glasgow en Ecosse, le 11 novembre 2021 (Andy Buchanan / AFP )

Action de militants d'Extinction Rebellion (XR) lors de la COP26, à Glasgow en Ecosse, le 11 novembre 2021 (Andy Buchanan / AFP )Il existe une littérature croissante sur le sujet, qui porte plusieurs noms : anxiété climatique, éco-anxiété ou, dans les cas extrêmes, "doomism" (catastrophisme, ndlr). Katharine Hayhoe, une éminente climatologue qui voyage aux États-Unis et dans le monde entier pour aider les personnes préoccupées par le changement climatique à trouver du réconfort dans le militantisme, affirme que la prépondérance de ses détracteurs sur les médias sociaux est brusquement passée des climato-négationnistes aux prophètes de malheur, courroucés par son message d'optimisme et d'espoir.

Ces "doomistes", comme on les appelle, ont été fustigés par les climatologues et les militants qui les considèrent comme plus dangereux que les climato-sceptiques de la vieille école. Mais puisque ces mêmes experts crient sur tous les toits que nous sommes confrontés à une menace d’extinction, ils ne devraient pas être surpris si certaines personnes perdent les pédales. Au moins, cela signifie qu'ils écoutent.

Soyons clair : nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser submerger par les émotions que suscite la menace du changement climatique. Les enjeux sont trop importants et le temps presse. C'est pourquoi les personnes chargées de la communication stratégique sur le réchauffement de la planète - les Nations unies, les groupes écologistes, les scientifiques et, peut-être, les médias - sont sur la corde raide.

Ce n'est pas mon travail - ni celui d'aucun journaliste - de fabriquer de l'espoir. Le faire serait non seulement manipulateur, mais aussi intellectuellement malhonnête.

Ils veulent effrayer suffisamment les gens pour qu'ils prennent le problème au sérieux, mais pas trop pour qu'ils ne se sentent pas désespérés. Dans le même temps, ils veulent rassurer les gens sur la possibilité d'un avenir certain sur le plan climatique, mais juste ce qu'il faut pour ne pas tomber dans l'excès d'optimisme.

Je me suis retrouvé tiraillé par le même dilemme lorsque j'ai commencé à donner un cours sur le changement climatique. J'ai immédiatement ressenti le poids des attentes des étudiants. Ils étaient comme des patients anxieux craignant un diagnostic, et j'étais le médecin leur disant de se préparer aux mauvaises nouvelles. En plaisantant à moitié, j'ai commencé au début de chaque semestre par un "trigger warning", c'est-à-dire un message d'avertissement pour contenu potentiellement traumatisant.

Une brèche est apparue dans la sagesse populaire selon laquelle une plongée profonde dans la sinistrose climatique ne fait qu'inciter les gens à abandonner ou à détourner le regard. En 2018, j'ai rencontré des membres fondateurs d’Extinction Rebellion (XR) alors naissante, qui utilisaient des actes flamboyants de désobéissance civile pour mettre en lumière l'inaction en matière de réchauffement climatique. Depuis, XR est présente dans le monde entier.

La formation commence par un cours accéléré sur la science du climat mettant en évidence la façon dont nous avons fait basculer la Terre dans une période rarissime d'extinction massive, qui n'épargne pas les humains. Cela signifie qu'on peut s'autoriser à être émotionnellement bouleversé et à faire le deuil de ce qui est et de ce qui sera perdu. "Aujourd'hui, je vois à peu près tout à travers le prisme du changement climatique", m'a confié un membre. Les militants de XR, en d'autres termes, ne sont pas paralysés par leur profonde appréhension. Au contraire, accepter et accueillir notre sombre avenir les a transformés en une armée de guerriers climatiques implacables.

Un agriculteur brésilien traverse une zone dévastée par un incendie dans une forêt tropicale près de Porto Velho, dans l'État de Rondonia, le 26 août 2019 (Carl De Souza / AFP )

Un agriculteur brésilien traverse une zone dévastée par un incendie dans une forêt tropicale près de Porto Velho, dans l'État de Rondonia, le 26 août 2019 (Carl De Souza / AFP )À un niveau humain, je souhaite désespérément offrir une vision encourageante à mes étudiants et aux personnes qui lisent mes articles, à fournir les preuves que nous pouvons éviter – et que nous éviterons – le pire. Mais ce n'est pas mon travail - ni celui d'aucun journaliste - de fabriquer de l'espoir. Le faire serait non seulement manipulateur, mais aussi intellectuellement malhonnête.

Cela peut aussi s'avérer contreproductif. Étant donné le sentiment d’urgence que je ressens face à la crise climatique, j'aspire à dénoncer explicitement ce que je sais être nuisible ou erroné, et à défendre ce que je pense être la bonne ligne de conduite. Mais agir à partir de cette aspiration, quand bien même ce serait possible dans le cadre strict de l'AFP, serait une erreur.

"En fait, les journalistes en savent plus que quiconque - même que la plupart des scientifiques - sur l'ampleur réelle de la menace", m'a dit il y a quelques années l'écologiste Bill McKibben à qui je faisais part de ma frustration. "Mais si vous devenez un partisan, cela sera utilisé pour saper tout ce que vous écrivez", a ajouté l'auteur de "The End of Nature".

La justesse d'esprit, la neutralité - et surtout la perception de ces qualités - sont le fondement de notre crédibilité en tant qu'organes d'information.

Plus que jamais, le monde a besoin d'un journalisme fondé sur des faits incontestables, même si les informations sont parfois ignorées ou déformées.

Notre cœur de métier comporte une analyse nuancée des raisons pour lesquelles quelque chose s'est produit (ou pourrait se produire), mais elle ne franchit pas la limite entre "ce qui est" et "ce qui devrait être". Plus que jamais, le monde a besoin d'un journalisme fondé sur des faits incontestables, même si les informations sont parfois ignorées ou déformées.

J'ai récemment interviewé un trio d'acteurs de premier plan dans le domaine du climat, sans me rendre compte à quel point j'étais inconsciemment à la recherche de conseils sur la façon de m'en sortir. Tous avaient été aux prises avec les problèmes qui me faisaient lentement perdre pied, et chacun avait des conseils de sagesse à partager.

En tant que professeur des Sciences de la Terre, Johan Rockström a contribué à redéfinir la compréhension de notre relation avec la planète. Il est également un défenseur infatigable de l'action en faveur du climat, qu'il s'agisse de se faire entendre des élites mondiales à Davos ou de témoigner dans son émission spéciale "Breaking Boundaries" sur Netflix. Au cours d'une conversation sur son concept d'"espace de fonctionnement sûr" (Safe Operating Space, en anglais) pour l'activité humaine, je l'ai piégé avec une question personnelle.

"En 2009, nous avions déjà franchi trois limites planétaires, aujourd'hui nous en avons dépassé sept", lui ai-je dit. "Comment pouvez-vous ne pas vous sentir désespéré ?"

"Je me sens définitivement très, très inquiet et frustré", m’a-t-il répondu, un peu déstabilisé. "Au moment précis où nous avons besoin d'une biosphère résiliente, nous sommes en train de la perdre. Si nous nous éloignons trop des limites planétaires, les rétroactions de la Terre commenceront à amplifier notre trajectoire de manière irréversible vers un monde à quatre, cinq ou six degrés." Longue pause.