Blog

-

Forêts domaniales à vendre

- Par Thierry LEDRU

- Le 16/09/2018

Forêts domaniales à vendre : l'annonce qui met le feu à l'ONF

L'annonce a fait bondir les syndicats de l'ONF / © B. Courtot, France 3 Lorraine

L'annonce a fait bondir les syndicats de l'ONF / © B. Courtot, France 3 Lorraine L'info est sortie dans le magazine Challenges il y a quelques jours. Pour réduire son déficit, l'Office National des Forêts pourrait privatiser une partie de la forêt domaniale, patiemment constituée depuis huit siècles par les rois de France, puis par la République !

Par Benoît de Butler

En réalité, le Code Forestier autorise déjà la cession par l'Etat de petits massifs (moins de 150 hectares), à condition que l'exploitation ne soit pas rentable et que l'intérêt écologique soit faible. Mais le projet de contrat d'objectif 2016/2020 de l'ONF préconise de systématiser ces ventes pour boucher le trou de l'Office, qui s'élève à 400 millions. L'ensemble des syndicats de forestiers n'hésite pas à parler de "braderie" : Cette nouvelle disposition heurte profondément les personnels de l’ONF car elle marquerait un virage sans précédent de la politique forestière de l’Etat qui initierait ainsi la privatisation au moins partielle du patrimoine forestier public.

Selon Christian Dubreuil, le directeur de l'ONF, c'est d'abord aux collectivités locales qu'il sera proposé d'acheter ces petites forêts. Ou de les échanger contre des bois communaux pour rationaliser l'exploitation de part et d'autre. Mais la cession au privé n'est pas exclue.C'est juste pour la photo. La Forêt de Haye n'est (pour l'instant) pas à vendre. / © B. Courtot, France 3 Lorraine.

En Lorraine, où la plus grandes partie des forêts sont publiques (Etat et collectivités), le sujet est sensible. Après l'annonce de la fermeture du campus ONF de Velaine-en-Haye, cette annonce pose la question du rôle de la puissance publique à l'heure du "tout économique". L'administration des Eaux et Forêts remonte à Philippe le Bel, mais ça ne fait pas si longtemps qu'on lui demande d'être rentable. -

Quand les centrales ont soif.

- Par Thierry LEDRU

- Le 16/09/2018

← La Chine exporte pour 1 300 milliards de dollars d’électronique par an !

Quand les centrales ont soif

Publié le 15 septembre 2018 par werdna01

Siné mensuel – septembre 2018 – Laure Noualhat –

Depuis la canicule, il n’y a pas que les humains qui transpirent. Les centrales nucléaires sont au bord de l’évanouissement. Début août, quatre réacteurs ont dû être mis à l’arrêt. Ils étaient en surchauffe.

A boire ! Dans la nuit caniculaire, avez-vous entendu le cri de nos centrales nucléaires ? Pour fournir notre jus, il leur faut de l’eau, beaucoup d’eau. C’est ballot dans une France qui était assoiffée. Du jus, en été, on en consomme comme des gorets. Chaque degré supplémentaire fait bondir notre consommation électrique, si bien que le parc nucléaire doit livrer l’équivalent de la production d’un demi-réacteur en plus. En pleine chaleur, le pic intervient vers midi, quand les ordinateurs, les machines à glaçons et les climatiseurs carburent à plein régime. Ah, la clim, l’oxymore absolu de l’été, l’appareil qui fait du froid en crachant du chaud hors de nos bagnoles, de nos maisons ou de nos usines. Mais la canicule, ce n’est pas un, ni deux, ni trois degrés de plus m’sieurs dames mais bien six à sept degrés ! Donc, sortez vos calculettes…

Manque de bol, les réacteurs crèvent de soif au même moment. Et pour éviter un désastre écologique, on les ferme. Il leur faut de l’eau, pas trop chaude, provenant d’océans ou de fleuves, pour se refroidir. avec les barrages qui constellent la France, on peut maintenir le niveau de fleuves échaudés par les degrés et fournir nos boit-sans-soif atomiques. Mais une fois qu’elle a servi, l’eau retourne encore plus chaude dans son milieu naturel. Diluée dans l’Atlantique, passe encore, mais dans des fleuves évaporés par les 38 degrés extérieurs, c’est moins marrant pour tous ceux qui frayent dedans : poissons écrevisses, algues… Par exemple, l’eau du Rhône a atteint 28 degrés en sortie de centrale cet été, le maximum fixé par décret à la construction de l’usine. On a dû fermer les tranches 2 et 3 de la centrale du Bugey (Ain) et deux tranches de SaintAlban (Isère). Tant que ça ne dérange pas « les gens », ça va, sinon, autant dire que la dérogation pleut. L’écologie peut bien aller se faire voir en Arctique. Où ça fond aussi d’ailleurs.

Le plus drôle est à venir. En mai, l’Agence internationale de l’énergie a pondu un rapport édifiant intitulé « le futur du refroidissement ». On y apprend qu’environ 1,6 milliards de climatiseurs sont utilisés dans le monde, dont la moitié aux États-Unis et en Chine. A eux seuls, ils réclament plus de 2 000 térawattheures d’électricité par an. Ouarf, trois fois rien, juste quatre fois la consommation annuelle d’électricité en France ! En comme en 2050, on en attend 5 milliards, la fête ne fait que commencer.

Ouest-France du vendredi 14 septembre 2018

Évaluez ceci :

-

Quatrième relecture

- Par Thierry LEDRU

- Le 15/09/2018

Je travaille toujours sur "Tous, sauf elle", la suite de "Les héros sont tous morts."

Quatrième relecture.

J'ai réalisé, au fil du temps combien l'écriture d'une trilogie ajoute au travail une complexité très forte dans la maîtrise du scénario sur un laps de temps beaucoup plus long que pour un roman unique. S'ajoute également la nécessité de développer l'intégralité du scénario avant la publication du deuxième tome afin que dans l'écriture du troisième, je ne me retrouve pas confronté au manque d'une information ou d'un détail dont j'aurais besoin. Tout doit être ciselé. Chaque personnage doit avoir une vie propre, être parfaitement identifiable, chaque scène doit être visuellement perceptible. Le lecteur doit vivre l'histoire et l'écriture doit être une image intégrale, une caméra extérieure et intérieure. La perfection pour moi survient lorsque le lecteur n'est plus lui-même mais devient le personnage qui le touche. Un regard doit donc être vu, une odeur doit être sentie, un toucher doit être ressenti, une émotion doit être saisie.

Lorsque, adolescent, je lisais des livres d'alpinistes ou d'aventuriers divers, j'étais eux. Il m'est arrivé également de devenir le personnage d'un roman de fiction. C'est là que je situais la puissance de la littérature. Et plus encore, lorsqu'après cette lecture, parfois des mois plus tard, je réalisais à quel point j'avais intégré l'expérience du personnage, qu'elle était devenue mienne, qu'elle m'avait enrichi, qu'elle m'avait élevé.

C'est le point ultime de ce que je cherche à produire aujourd'hui.

Que le lecteur ne soit plus lui mais qu'en revenant à lui-même, il réalise que le livre est en lui et le projette vers le haut...

Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à mes quelques lecteurs.

Je pense très souvent à l'histoire. Dès que je suis seul en fait. Et non seulement devant l'ordinateur. C'est fascinant cette capacité du cerveau à gérer autant de choses et de pensées à la fois.

Je ne saurais dire combien de fois j'ai rêvé de l'histoire. Je sais exactement comment est Laure. Je pourrais la reconnaître dans la rue, ou reconnaître sa voix au téléphone. De même pour Théo ou Figueras.

Je sais où me mène le tome 3 parce que j'en parle souvent avec eux. Ils pensent tout comme moi que la complexité des événements à venir génère une incertitude très forte dans les voies possibles qui s'ouvriront dans quelques temps.

Il faudra beaucoup d'amour pour parvenir à dénouer l'écheveau du chaos.

TOUS, SAUF ELLE

CHAPITRE 10

Lieutenant Bréchet, le Docteur Flaurent à l’appareil. Je ne vous dérange pas ?

–Absolument pas, Docteur. Vous avez du nouveau ?

–Mademoiselle Bonpierre est consciente. On est à six jours post-opératoires mais j’ai attendu avant de vous prévenir que le suivi médical soit le plus positif possible. Mademoiselle Bonpierre a parfaitement récupéré. Bien plus vite que nous l’imaginions d’ailleurs. Elle parle et n’a aucune séquelle neurologique.

–Je vous sens pourtant dubitatif, Docteur.

–Pas dubitatif, lieutenant. Je pense très sérieusement que nous ne découvrirons pas dans les heures à venir, un dysfonctionnement quelconque. Nous avons suivi une procédure très complète.

–Et alors ?

–C’est autre chose mais je ne saurais pas vous l’expliquer au téléphone. Mademoiselle Bonpierre a demandé des nouvelles de vos deux collègues. Sa mémoire est intacte. Intégralement. Mémoire ancienne et mémoire immédiate.

–Vous voulez dire que je peux l’interroger ?

–Elle vous attend. Je lui ai parlé de votre enquête.

–Elle est vraiment en état ? Je ne voudrais pas la fatiguer. C’est à vous de me le dire, Docteur.

–Mademoiselle Bonpierre a dit qu’elle vous attendait dans le jardin de l’hôpital. Elle est assise sur un banc.

–Pardon ? Elle est dehors ?

–Elle a même descendu l’escalier. Elle ne voulait pas de l’ascenseur.

–Vous êtes bien au septième étage ?

–C’est exact.

–Et c’est normal des réactions comme celle-là, après un coma ?

–C’est la première fois dans toute ma carrière que je vois une patiente se lever toute seule, aussi rapidement, après une opération de la sorte. Et je peux vous assurer qu’il n’était pas question de s’opposer à sa volonté.

–Mais, attendez Docteur, elle n’était pas branchée de partout ?

–Elle ne l’est plus. C’est elle qui nous a dit que tout allait bien. Elle était même capable de nous dire ce qui s’inscrivait sur nos écrans. Rythme cardiaque, pouls, température, pression sanguine. Ne me demandez pas d’explications, je n’en ai pas. Mademoiselle Bonpierre se porte très bien. Peut-être même, mieux que vous et moi.

–Bon, j’arrive Docteur. Vingt minutes.

–Elle est sur un banc, dans le petit jardin, à l’angle de la maternité. »

Il tentait de se dépêtrer des éternels ralentissements de circulation de Grenoble et l’idée lui vînt, une nouvelle fois, qu’en cas de panique générale, cette ville serait un enfer routier en quelques dizaines de minutes. Une enclave montagneuse qu’il faudrait quitter avant qu’elle ne condamne les inconscients. La voix étrange du Docteur. Il n’arrivait pas à lui attribuer un terme. Il avait dit qu’il n’était pas dubitatif et il y avait pourtant une intonation qui ne collait pas avec cette guérison. Comme si quelque chose relevait de l’incompréhensible.

« Elle lisait ce qu’il y avait sur nos écrans. »

Qu’est-ce que ça signifiait ? Il connaissait le parcours de Laure Bonpierre et il n’était nullement fait mention d’études médicales.

« Il n’était pas question de s’opposer à sa volonté. »

Il n’en était pas surpris au regard de ce qu’il avait lu dans le dossier laissé par Mathieu et Fabien. Et le Francis, où est-ce qu’il était passé celui-là ? Il n’aimait pas ce que sa disparition pouvait signifier.

Il arriva à l’hôpital et se gara à l’extérieur. Il suivit les plans disposés sur les parkings et rejoignit l’enceinte de la maternité. Arrivé dans le parc, il balaya l’espace des yeux : Une mère et son bébé, une infirmière qui poussait le fauteuil roulant d’une femme âgée, un homme en pyjama qui fumait une cigarette, une adolescente qui manipulait son smartphone, assise dans l’herbe.

Et puis. Elle. Une évidence.

Assise sur un banc, face à un arbre immense, sur le bord gauche du jardin, une haie de lauriers dans son dos. Le soleil du printemps arrosait le lieu de sa douceur. Elle semblait entourée par un halo lumineux. Les rayons solaires traversant les frondaisons devant elle dessinaient au sol comme une citadelle l’entourant. L’image s’inscrivit en lui et libéra une émotion étrange. Il sentit simultanément une impatience curieuse et une réticence. L’impression inexplicable d’être au seuil d’un basculement.

Comme une plongée à venir dans une dimension inconnue.

Il ferma les yeux en agitant la tête.

Il inspira profondément puis il s’approcha lentement en suivant le sillon goudronné qui serpentait dans le parc. Une émotion intraduisible, quelque chose qu’il n’identifiait pas, une attirance improbable, l’intuition inexplicable d’un événement prochain. En regardant le goudron craquelé devant lui, il pensa soudainement qu’il devait se laisser porter par le courant de la rivière puis il repoussa cette image incongrue qui ne lui ressemblait pas.

Il leva les yeux.

Elle avait les mains ouvertes sur les cuisses, les paumes tournées vers le ciel, le dos droit, les pieds posés au sol, un foulard coloré sur la tête. Elle semblait regarder le tronc de l’arbre en face d’elle, de l’autre côté de l’allée goudronnée.

« Mademoiselle Bonpierre ? »

Elle tourna la tête et son regard l’interpella. Un visage impassible, comme éteint. Non, d’ailleurs, il se corrigea immédiatement. Elle semblait habitée d’une paix profonde. Le bleu de ses yeux ressemblait à un ciel marin.

« Oui. »

Une voix grave et douce à la fois.

Aucun cheveu ne dépassait du foulard et rien pourtant ne semblait manquer à ce visage. Il devinait l’épaisseur d’un pansement sur le haut du crâne et il en eut un pincement au ventre.

Elle n’était pas celle qu’il avait vue sur les photos de son dossier. Le changement était stupéfiant.

Les yeux, oui, c’est ça, c’était les yeux. Ils étaient … Aucun mot ne lui vint.

Il s’obligea à tousser pour tourner la tête et sortir de sa contemplation.

« Je suis le lieutenant Bréchet. Je crois que le docteur Flaurent vous a déjà parlé de moi ? » annonça-t-il, en tendant la main.

Elle répondit à son salut et il aima le contact de sa peau.

« Oui.

–Je peux vous poser quelques questions ?

–Oui. »

Il décida de s’asseoir. Il n’y avait aucun rejet de la discussion dans les réponses laconiques de la jeune femme. Il le sentait. Son visage ne portait aucune impatience ou colère. Juste cette paix profonde qui le troublait.

« Si vous êtes trop fatiguée ou que cela vous dérange, je peux revenir demain.

–Non. »

Il se voulait attentionné. Sans savoir pourquoi et il s’étonna de ce changement progressif depuis qu’il avait été chargé de cette enquête. Déjà, avec le docteur, il avait été surpris par son inhabituelle affabilité. Il pensa subrepticement qu’il était tombé sous le charme d’une belle inconnue, une apparition un peu magique dans un dossier stupéfiant puis maintenant survenait ce choc visuel, cette émotion ancienne, comme jaillie d’une geôle brisée. L’éblouissement.

Il se reprocha aussitôt sa futilité. À cet instant, il était flic. Un de ses collègues était mort, un autre était dans le coma et un troisième avait disparu. Il s’obligea à se détourner de son statut d’homme célibataire au cœur esseulé.

« Le docteur Flaurent m’a dit au téléphone que votre mémoire n’a pas été affectée par votre coma alors j’aimerais savoir si vous pouvez me dire quelque chose qui puisse m’aider ?

–Comment vont les deux policiers ?

–Un est décédé et l’autre est toujours dans le coma. Il a fait un arrêt cardiaque provisoire. Les médecins disent que c’est miraculeux que son cœur soit reparti spontanément. Ils ne savent pas s’il y aura des séquelles. J’aimerais donc savoir s’il s’agit d’un accident ou d’un acte provoqué.

–Une grosse voiture, une Dodge, l’homme s’appelle Francis. »

Il la regarda intensément, le souffle coupé. Il frotta ses lèvres avec le dos de la main.

« Vous en êtes certaine mademoiselle Bonpierre ?

–Le passager devant moi s’est retourné et il l’a dit juste avant que la voiture ne nous heurte sur l’arrière.

–Francis vous a envoyé dans le décor ?

–La voiture de Francis, lieutenant. Je ne sais pas qui conduisait. Je vous répète juste ce que j’ai entendu.»

Il se sentit mal devant sa promptitude à tirer des conclusions et ce rappel à l’ordre de la jeune femme.

« Oui, vous avez raison. Mais je dois vous préciser que ce Francis, un lieutenant de police, a disparu depuis le soir de l’accident et nous n’avons aucune idée des raisons de cette disparition sinon, celle d’être le responsable de cette sortie de route.

–Je comprends.

–Vous pourriez témoigner par écrit de vos propos, mademoiselle Bonpierre ?

–Oui.

–Je reviens demain avec les formulaires de déposition. Ça vous va ?

–Oui.

–À quelle heure ?

–Comme aujourd’hui. Je serai ici.

–Très bien. Vous n’avez rien noté lorsque mes deux collègues sont venus vous chercher ? Vous n’avez rien remarqué ? Quelqu’un qui vous suivait ?

–Rien. Je ne m’attendais pas à être attendue. Alors encore moins pour la suite. »

Toujours cette voix distante, neutre, sans aucune émotion. Et ce regard étrange. Il se sentait ausculté, visité, autopsié. Elle ne le quittait pas des yeux.

Pénétrants… Voilà, c’était le mot. Elle avait des yeux pénétrants.

« Merci pour votre collaboration, mademoiselle Bonpierre. Je vais vous laisser. Je ne veux pas vous fatiguer.

–Je ne suis pas fatiguée, lieutenant. »

Il se leva et tendit la main. Elle la regarda longuement, cette fois, une observation méticuleuse qui intrigua Théo puis elle la serra.

Une main chaude, douce et forte. Elle prolongea le contact, comme si ce lien créait une brèche, une ouverture, une lecture intérieure.

Il ne comprenait même pas les pensées qui le submergeaient. Comme une influence inexplicable.

C'est elle qui retira sa main la première.

Il ne put s'empêcher de regarder ses doigts deux secondes. Il sentait dans les fibres des rayonnements délicieux.

« Au revoir, Mademoiselle, je suis vraiment heureux que vous soyez tirée d’affaires.

–Je ne suis pas certaine de l’être. »

Il fronça des sourcils devant cette mise en doute. Une incertitude quant à l’interprétation possible de sa réponse.

« Si, je vous assure que ça me fait vraiment plaisir de voir votre récupération. C’est même impressionnant, insista-t-il.

–Je ne parlais pas de votre plaisir monsieur Bréchet mais du mien.

–Vous n’êtes pas certaine d’avoir du plaisir à être en vie, c’est ça ?

–Cette vie-là me laisse perplexe, lieutenant. Je suis très heureuse de pouvoir contempler cet arbre et de le sentir vibrer mais je vous assure que de ressentir ses propres atomes, à l’intérieur de soi, c’est bien autre chose encore et c’est inégalable. »

Il pencha la tête d’un air interrogateur.

« Je ne suis pas certain d’être en mesure de comprendre ça, mademoiselle. Il faut que je vous laisse. Le travail. À demain.

–Oui. »

Il recula de deux mètres sans désirer réellement quitter son visage. Puis, il fit demi-tour et s’obligea à allonger le pas.

En traversant le parc, il décida qu’une discussion avec le docteur s’imposait. Il rejoignit le bâtiment de neurochirurgie et se présenta au secrétariat.

« Bonjour, madame. Lieutenant Bréchet, dit-il en montrant sa carte, j’aimerais m’entretenir quelques minutes avec le docteur Flaurent, c’est urgent.

–Le docteur Flaurent est en visite à l’étage. Je vais appeler son assistante. »

Il s’éloigna de quelques pas. Le visage de Laure Bonpierre ne quittait pas ses pensées.

« Lieutenant ? Le docteur Flaurent vous attend dans un bureau, à droite, au fond du couloir, à cet étage. Vous prenez la porte A, sur votre gauche.

–Merci. »

Relancer les recherches internationales. Un dénommé Francis Thiébaud, suspecté d’avoir volontairement commis un accident impliquant deux lieutenants de police et une passagère. Et d’avoir empoché un sacré pactole. Il en était persuadé. Francis avait craqué pour le pognon. Il connaissait toute l’histoire, il avait accès au dossier. Le soir où Mathieu et Fabien avaient attendu Laure à la gare, Francis les avait suivis et sur le retour, il avait décidé de les envoyer dans le décor. Laure avait sûrement un sac pour porter l’argent. Il ne lui avait pas demandé. L’imbécile. Il s’en voulait de perdre sa lucidité et il ne se reconnaissait pas. Trop troublé pour l’efficacité. Il s’en amusa, malgré tout, et sourit.

Il frappa à la porte entrouverte du bureau.

« Entrez, lieutenant. »

Théo raconta l’échange avec Laure. Le docteur écouta attentivement sans se départir d’une esquisse de sourire.

« Je vous avais dit, lieutenant, que ça n’était pas racontable au téléphone et d’ailleurs, vous avez du mal à décrire ce que vous avez ressenti. Eh bien, c’est pareil pour moi. Le problème, c’est que je ne connaissais pas Laure Bonpierre avant son accident et je ne peux donc postuler sur l’idée d’un changement dans sa personnalité.

–De ce que j’ai lu sur elle, il s’agit d’une femme très sportive, très connue dans son milieu, elle fait des courses à pied en montagne, du trail, elle a battu des records. Mais, bon, sur son caractère et sa personnalité, je ne sais rien. Sauf qu’elle a échappé à la mort d’une façon remarquable et j’en déduis qu’il s’agit d’un esprit fort.

–Vous parlez de son accident de voiture ? intervint le docteur.

–Non, une histoire d’attentat au Kenya. Elle a échappé à un tueur. Elle court très vite et elle a une prise de décision très rapide. Je peux vous assurer qu’elle a vécu quelque chose de très impressionnant. On sait aussi qu’elle revenait de Colombie mais on ne sait pas ce qu’elle y a fait.

–Je vais vous faire une confidence, cher lieutenant. »

Le docteur plongea ses yeux dans ceux de Théo.

« J’ai davantage discuté que vous avec Mademoiselle Bonpierre, nous avons même eu des échanges qui m’ont singulièrement marqué, je ne restais pourtant jamais bien longtemps, un quart d’heure, maximum et à chaque fois, ses propos me poursuivaient toute la journée. Et ce matin, quand je lui ai parlé de vous, à la fin de notre échange, alors que j’allais sortir, elle m’a rappelé.

« Docteur, je voulais vous dire. C’est bien que vous ayez appris à aimer les gens avec votre cœur et à ne plus vénérer que votre médecine à travers eux. »

Il s’arrêta, les yeux dans le vague, comme un regard intérieur.

« Vous ne pouvez pas imaginer, lieutenant, à quel point les paroles de mademoiselle Bonpierre sont parfaitement justes et claires. Et je suis sidéré de cette … capacité à lire à l’intérieur des gens. »

En retournant au commissariat, Théo repensa à cette interrogation dans les yeux du docteur, ce regard perdu au-delà de l’instant.

« Cette capacité à lire à l’intérieur des gens. »

C’est un peu ce qu’il avait éprouvé devant Laure. Il réalisa alors qu’elle ne l’avait pas quitté des yeux, comme si elle écoutait bien autre chose que les mots.

« Bon, c’est n’importe quoi, mon gars. Réfléchis plutôt à ce que tu dois faire pour choper ce salaud de Francis. »

-

Nathalie Vieyra : stages

- Par Thierry LEDRU

- Le 12/09/2018

Je partage ici les dates des stages organisés par Nathalie Vieyra, qui m'a fait l'honneur et l'hommage d'écrire la préface de "KUNDALINI"

Faire l'expérience de, la conscience

Chers tous,

Cet été j'ai eu le bonheur de co-animer avec Jacques Lucas, un grand professionnel et un homme tantrique vrai. Nous co-animerons à nouveau ensemble, voilà les prochaines propositions.

Je retrouverai également mon âmie Nathalie Giraud pour nos Tantra femmes, avec gourmandise.

Je suis une femme des expériences, ce qui m'anime c'est vivre, vibrer, et le partage. J'aime partager mon cheminement fait de trouvailles magiques. Je vous propose toujours des ateliers et stages dans mon lieu à la garenne Colombes. Allez ce n'est pas le bout du monde ! Très facile d'accès, cet espace est très chaleureux.

Sinon .... un massage ?

Belle rentrée à tous, dans cette belle énergie ensoleillée de l'été qui continue, encore !

Nathalie

0688653805

Tantra Femme

Stage Tantra Femme co-animé par Nathalie Giraud Desforges et Nathalie Vieyra

4 JOURS en novembre : Du jeudi 22 (10H30) au dimanche 25 novembre 2018 (16H30) En résidentiel au Hameau de l’Etoile proche Montpellier

Prix de l’animation : 490€TTC - Paiement échelonné possible Hébergement pension complète : environ 200€

"J’ai l’impression de ne pas être moi-même. Je passe mon temps à m’occuper des autres et à m’oublier. Je n’ai pas d’orgasmes. Je ne connais pas mon corps. La sexualité ou l’intimité m’effraie. Je me sens insatisfaite et je ne sais pas pourquoi. J’ai du mal à assumer ma libido. Je ne comprends pas les hommes. Les hommes ne me comprennent pas. Je perçois une dimension autre derrière la sexualité et je ne sais pas comment la trouver...Sois une bonne mère, une bonne épouse, une bonne amante, travaille, épile-toi, porte de jolis dessous, … : il faut répondre aux injonctions.Faire abstraction de son ressenti. S’oublier peut-être même se forcer à changer pour plaire… La sexualité devient mécanique, voire inexistante.

Et si vous preniez enfin du temps pour vous : qu’est-ce que je ressens, que me disent mes 5 sens, comment me faire confiance, comment dire non et de quoi ai-je envie, comment ne plus me poser un milliard de questions… ?

Les stages tantra au féminin vous invitent à prendre ce rendez-vous avec vous.

Dans une atmosphère sereine et bienveillante, en compagnie d’autres femmes, nous vous accompagnons dans la connaissance de votre corps et de votre énergie sexuelle. Cette énergie qui nous porte et nous anime possède un immense pouvoir créatif et libérateur.Méditations, rituels, massages, exercices pratiques dans la bienveillance, la curiosité, l’humour et l’ouverture composent les journées pour renouer avec le Féminin Sacré.

En vous offrant ce stage, vous pourrez re-trouver votre place, renouer avec votre essence profonde dans une meilleure compréhension de vos peurs, de vos tabous, des pensées parasites et du poids d’une éducation parfois toxique.L’expérience du Féminin Sacré vous permet d’ouvrir les portes de votre vulnérabilité en toute conscience et en toute confiance. Vous vous sentirez solide, forte, pleinement consciente de votre corps. Dans un rapport différent au monde, au désir, au plaisir, à la sexualité.

Libre, spontanée, inventive!

En parallèle se déroule un stage Tantra Hommes, animé par Jacques Lucas - Deux rencontres ritualisées sont programmées entre les 2 groupes. Un travail magnifique à vivre pour un couple, chacun vivant sa propre expérience dans sa tribu d'homme et de femme.

INFORMATIONS PRATIQUES Entretien préalable et inscription auprès de : Nathalie Giraud Desforges, sexothérapeute, psycho-praticienne IFS et fondatrice de Piment Rose (0663162723) nathalie.giraud.desforges@

gmail.com ou Nathalie Vieyra, masseuse tantrique et thérapeute psycho-corporel, auteure de "Lâcher Prise, promenades au pays de la conscience" (0688653805) natvieyra@yahoo.fr -

Dépression climatologique

- Par Thierry LEDRU

- Le 11/09/2018

Les climatologues, en pleine étuve émotionnelle

©REUTERS Ils étudient chaque jour l’ampleur de la catastrophe climatique, ils font face constamment à son déni. La charge émotionnelle des climatologues est un non-dit pesant.

Mardi dernier, le numéro 3 du gouvernement français était en larmes. Non, pas la larmichette du départ. Nicolas Hulot, maintenant ex-ministre de la Transition écologique et solidaire, était effondré, submergé par la tristesse, la voix étranglée par la déception. Il lui a fallu plusieurs secondes et un peu de chaleur humaine pour reprendre son discours de passation des pouvoirs. Des larmes, il en coule tous les jours sur les joues des environnementalistes: de rage, de frustration, de tristesse, de fatigue, face à l’inaction alors qu’on a le feu aux trousses.

Les larmes de Nicolas Hulot lors de son départ du ministère

Beaucoup des scientifiques de l’environnement sont pris dans cette tourmente-là. Ils ne le montrent pas. Comme tous les travailleurs, ils se cachent pour pleurer; comme tous les chercheurs ils enfouissent leurs émotions sous la montagne de la rationalité. Pour les spécialistes du climat, la charge émotionnelle est particulièrement lourde. Le titre de la carte blanche d’une chercheuse australienne résume bien leur situation: "Quand la catastrophe planétaire est votre boulot quotidien" ("The Monthly", juin 2018). Chaque jour, ils alignent les données sur la vitesse et les conséquences du changement climatique, chaque jour, le rythme des mauvaises nouvelles et des sombres découvertes augmente, chaque jour, ils alertent la société civile, mais las, autant remplir d’eau une passoire. Ils sont à peine entendus, encore moins écoutés, alors suivre leurs recommandations…

Jean Pascal van Ypersele Noir tableau? Rappelons qu’il y a 26 ans, 1.700 chercheurs dont 100 prix Nobel, adressaient une première "Mise en garde des scientifiques à l’humanité". En 2017, pour le deuxième avertissement, ils étaient plus de 15.000. Le traitement médiatique a duré 24 heures, quand la non-sélection de Radja Nainggolan pour la Coupe du monde de football a fait du bruit pendant des jours. "Les signaux ne sont pas à l’orange, ils sont tous au rouge clignotant, souligne Jean-Pascal van Ypersele, sommité internationale de la climatologie. On écoute trop peu les scientifiques qui travaillent sur ces questions-là. Ce sont un peu les vigies en haut du mât qui avertissent de ce que les autres ne peuvent pas voir. On crie depuis 40 ans et le bateau va toujours dans la même direction."

Abandonner la recherche fondamentale

Face à l’inertie, certains ont quitté la recherche pour tenter de faire bouger les choses plus rapidement et avoir un impact direct. En lançant une start-up ou en rejoignant une organisation. Après sa thèse en biologie, Gauthier Chapelle ne voulait plus faire de recherche fondamentale, mais entrer dans l’action directe. Il travaille pour la Fondation polaire internationale où il met en place des outils éducatifs et explore les recherches sur le climat. À la fin de ses conférences, "il me fallait remonter le moral de tout le monde, le mien compris". Alors il jette ses forces dans le biomimétisme (s’inspirer de la nature pour innover). Il crée une ASBL, écrit des livres, cofonde une entreprise. "Pendant quelques années, j’ai cru qu’avec une approche radicale, on pouvait changer les choses. Mais les changements ne sont pas faits à fond et le biomimétisme a été récupéré par le marketing, le business. C’est du biomimétisme de surface. Je n’y crois plus. Je cesse de mettre de l’énergie dans quelque chose qui ne va pas servir."

Depuis 2015, il se concentre à "préparer au mieux l’avenir, l’après pétrole" et porte cette réflexion dans des livres qu’il écrit ou coécrit, notamment avec Pablo Servigne. Cela paraît pessimiste. Lui se dit lucide. Et puis, il est ainsi sorti de sa "schizophrénie". Quand il donnait des conférences pour alerter, "à un moment, j’ai senti que ça devenait toxique pour moi: en public, je jouais à ‘on va s’en tirer’ alors que je pensais que le monde, tel qu’il est, ne va pas s’en tirer."

Réchauffement climatique: la détresse des scientifiques

40 ans à faire la vigie

Une pensée et un masque, assez répandus chez les scientifiques de l’environnement. Pour ne pas décourager ou démobiliser les autres, ils préfèrent taire leurs pensées profondes. Et, partant, les émotions qui vont avec. Jean-Pascal van Ypersele, qui a été vice-président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), donne 100 conférences par an et quantité d’interviews. "Je suis d’un naturel plutôt optimiste, donc je continue à passer beaucoup de temps à alerter, à expliquer, à informer des possibilités d’agir. Je ne supporte pas la question ‘Est-il trop tard pour agir?’ Il n’est ja-mais trop tard! Même si on a perdu des décennies dans l’action climatique. Même si on la commence aujourd’hui ou demain matin, ça permettra au moins d’éviter le pire", assène-t-il.

"Depuis tout ce temps, on n’a rien fait de substantiel. C’est ça qui est extraordinairement frustrant."

Jean-Pascal van Ypersele

Climatologue

Les plus fins observateurs remarqueront que son discours se fait plus incisif ces derniers temps: on devrait se sentir "en guerre, ou engagés dans une course pour la vie", il a publiquement critiqué l’idée d’élargir le Ring de Bruxelles, il conclut ou commence ses présentations par "il n’y a pas de planète B", etc. Si, dans notre long entretien, le climatologue belge gardait son calme habituel, sourdait toutefois par vagues une exaspération tangible. "Depuis tout ce temps, on n’a rien fait de substantiel. C’est ça qui est extraordinairement frustrant. Oui, la prise de conscience du danger climatique a augmenté, et sans cela on serait peut-être dans une situation encore pire. Mais c’est une consolation bien maigre. On entend qu’il faut réduire les émissions de CO2. Mais il faut comprendre, vraiment comprendre, que le problème c’est l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère. Et qu’il ne s’agit pas de diviser les émissions par quatre, il s’agit de stopper totalement les émissions de CO2. Évidemment, ce n’est pas facile et donc on peut comprendre que ça n’évolue pas rapidement. Mais on n’a pas fait grand-chose pour prendre le problème à bras-le-corps. Je suis de plus en plus convaincu que ce problème menace l’habitabilité de la seule planète du système solaire qui soit habitable. On est littéralement en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Et on ne peut pas dire que ce soit au cœur des débats politiques, citoyens, des enjeux entrepreneuriaux. Que cela devienne, s’il vous plaît, un enjeu politique majeur. Pas le seul, mais un des enjeux principaux. Si ce débat reste cantonné au sein d’Ecolo et de Groen, c’est une catastrophe", nous dit-il.

Prendre en compte la charge émotionnelle

La frustration, la colère, mais aussi la tristesse et par moments des sentiments de découragement et d’impuissance sont les émotions dont nous ont fait part tous nos interlocuteurs. D’après eux, elles sont partagées par une bonne partie de la communauté des écologues. Si le sujet est tabou (les sciences bannissent les émotions), la question de leur charge émotionnelle commence à affleurer.

Lire plus

- Déclarons l'état d'urgence environnemental

- Le grand malaise vert

- "Produire et consommer moins ? Autant demander aux politiques de s'arracher le foie."

- Voyager en surveillant son empreinte écologique

- "La côte belge ne survivra pas sous sa forme actuelle" (Jean-Pascal van Ypersele)

Une littérature sur le sujet se développe depuis une dizaine d’années, plus récemment quelques scientifiques abordent le sujet publiquement (Lesley Hugues dans la revue "The Monthly"; Camille Parmesan, chercheuse et corédactrice des rapports du GIEC s’est dite en "dépression professionnelle"; David Griggs, ex-directeur de l’Institut du développement durable en Australie a reconnu des périodes de déprime dans un documentaire télévisé; Naomi Oreskes, historienne des sciences, plaide pour que les scientifiques expriment franchement leurs inquiétudes, etc.).

Enfin, les études scientifiques elles-mêmes commencent à se pencher sur la charge émotionnelle portée par les spécialistes du climat et des écosystèmes (par exemple, Susan Clayton dans "Nature", 2018; Lesley Head et Theresa Harada, dans "Emotion, Space and Society", 2017).

Découragement et colère ne sont jamais loin

Cette charge émotionnelle n’est pas anodine. Brillante chercheuse du FNRS (en climatologie et océanographie), Célia Julia Sapart a songé, à un moment, à arrêter la recherche pour se consacrer à la communication scientifique. "Il y a un tel manque de reconnaissance de notre métier. On ne nous dit jamais rien de positif, on doit tout le temps se battre, se défendre. On manque tellement de financement. Parfois, je me suis sentie seule, comme abandonnée de tous. ça m’est arrivé d’en pleurer: après une mission de plusieurs mois en Antarctique – où les conditions sont très dures, où on a cumulé les problèmes techniques, où on est loin de ses proches –, je suis rentrée et j’ai croisé quelqu’un qui m’a dit ‘Ah ces histoires de changements climatiques, ça me fatigue’. ça nous blesse, personnellement. C’est comme si tout notre investissement ne servait à rien", nous raconte-t-elle.

"Parfois, je me suis sentie seule, comme abandonnée de tous. Ca m’est arrivé d’en pleurer."

Célia Julia Sapart

Chercheuse au FNRS

Elle a dû faire face, aussi, à un fléau (en perte de vitesse) qui touche particulièrement les climatologues: la violence des climatosceptiques. "En 2012, j’ai publié dans la revue Nature un article expliquant que déjà à l’époque romaine, il y avait un impact humain sur l’atmosphère. Pendant des semaines, j’ai reçu des e-mails de menaces, d’insultes, qu’on devrait ‘me pendre sur un piquet en Sibérie’. ça m’a énormément touchée. Au point que c’est le webmaster de l’institut qui dépouillait mes e-mails avant moi. Aujourd’hui, je me suis fait une carapace et depuis cinq ans, je suis beaucoup plus solide face à l’agressivité et au manque de reconnaissance, je réponds de façon claire, sans le prendre pour moi", explique-t-elle.

Finalement, Célia Julia Sapart a jeté toutes ses forces dans la bataille: elle continue la recherche en laissant les émotions de côté et elle communique vers le grand public parce qu’elle est convaincue que les changements viendront par la base, plutôt que sous l’impulsion des dirigeants. "Il faut garder espoir, être positif, chacun a un rôle à jouer. Ce métier est très dur, mais si on ne se concentre pas sur le positif, on ne peut plus continuer", assure la climatologue.

Une attitude comparable à celle d’Edwin Zaccai, directeur du Centre d’étude du développement durable à l’ULB. "Mon mandat en tant qu’académique, c’est de délivrer une connaissance correcte pour montrer les enjeux. Et de former des étudiants en leur donnant une vision juste, en leur montrant les vrais déterminants. Partager du savoir, même si c’est une goutte d’eau, pour moi, ce n’est pas un problème. Reste que ça ne rend pas imperméable au découragement: on voit bien que la moitié des espèces vont disparaître, que les forêts vont brûler, que la forêt tropicale va sans doute disparaître avec sa faune, que ce sont les plus pauvres qui vont être les plus vulnérables… Un jour, dans une conférence, je me suis arrêté. J’ai dit à mon auditoire que j’étais désolé de leur expliquer ça, que ce n’était pas mon choix mais que c’était ce que disait la science. Et j’ai conclu sur du positif car je suis contre le fait de culpabiliser, c’est une impasse. Mais ça déstabilise fort."

Aujourd’hui que l’espoir de vraiment inverser les courbes est très faible, il voudrait trouver des façons de réfléchir à cet échec, à ces perspectives défavorables face à un auditoire. "On doit vivre avec ça et il faut trouver un nouveau narratif. Il y a un travail mental à faire d’une société qui se croyait invulnérable à une société qui se découvre vulnérable", éclaire-t-il.

Que faire de ces émotions?

Pour le psychologue et écothérapeute français Jean-Pierre Le Danff, les scientifiques de l’environnement ont un travail de deuil à faire. "C’est inéluctable. Ils vont faire le deuil d’une trajectoire différente. Et s’il est mené jusqu’au bout, c’est-à-dire en passant par toutes les étapes qui le composent, ce travail de deuil est apaisant. L’acceptation de ce qui est va les rendre plus sereins et mieux placés pour nous aider", explique-t-il.

Pour la psychiatre spécialiste de l’écopsychologie Marie Romanens, il est normal de se sentir en désarroi, en colère, impuissant quand on fait face, comme eux, à un déni du réel de la part des autres. "Il ne faut pas refouler ces émotions, mais se laisser traverser, les vivre. Ensuite, il faut les partager avec d’autres. Cela ne va pas changer le déni mais cela permet de ne pas se sentir seul et de créer du soutien avec les pairs qui ont les mêmes perceptions. Enfin, il faut les écouter: que me disent-elles de faire?", expose-t-elle. Et de rappeler que "l’émotion est motrice d’action. À partir du moment où l’on est pris d’un malaise, de sensations désagréables, cela nous pousse à changer les choses."

La psychologue américaine Susan Clayton relève que pour faire face à ces émotions, les scientifiques ont l’avantage de la communauté: travailler ensemble pour un objectif commun est source de soutien et de validation.

Et puis ils s’accrochent à l’espoir de faire quand même une différence. "Ce n’est pas facile, mais on n’a pas le choix. On est sur une barque qui est en train de couler et j’ai l’impression d’être là avec ma petite cuiller pour écoper l’eau, alors qu’il faudrait une pompe rapide…", se désole Jean-Pascal van Ypersele. Avant de rebondir dans un sourire et une pirouette adressée au public: "L’énergie que j’utiliserais pour me tordre les mains et me lamenter serait de l’énergie gaspillée. Or, si on a besoin d’une chose, c’est d’efficacité énergétique."

-

Jane Goodall et Edgar Morin

- Par Thierry LEDRU

- Le 09/09/2018

Climat : «Que faut-il de plus pour agir ?»

Par Coralie Schaub —

Jane Goodall et Edgar Morin dimanche au festival Climax, à Bordeaux. Photo Rodolphe Escher Témoins tout au long de leurs vies des atteintes à la nature, la primatologue Jane Goodall et le sociologue Edgar Morin expliquent, après la démission de Nicolas Hulot, pourquoi il est urgent de s’opposer aux forces économiques et politiques qui mettent en péril l’avenir de la planète.

-

Climat : «Que faut-il de plus pour agir ?»

Ces deux monstres sacrés de l’écologie ne s’étaient jamais rencontrés longuement. C’est chose faite. L’éco-festival Climax, à Darwin Ecosystème (Bordeaux), les a réunis ce week-end. Ovationnée par plus de 2 000 personnes, la primatologue et éthologue britannique Jane Goodall y a livré samedi son message d’espoir dans sa conférence «Reasons for Hope» («des raisons d’espérer»), qu’elle donne dans le monde entier plus de 300 jours par an. Le sociologue et philosophe français Edgar Morin, lui, a lancé dimanche son «Appel des fraternités», où il plaide pour la solidarité envers les déplacés, les sans-voix, la nature et les opprimés, et pour la construction d’un monde plus juste. Elle est une femme de terrain, lui un homme de lettres. Elle a 84 ans, lui 97. Tous deux ont l’ouïe parfois défaillante, mais le regard lumineux et malicieux, l’esprit alerte, l’engagement chevillé au corps. Et quand ils se mettent à discuter, difficile de les arrêter.

A LIRE AUSSI Tout un monde défile pour défier l’immobilisme

Vous connaissez bien Nicolas Hulot, tous les deux. Que vous inspire sa démission fracassante ?

Jane Goodall : Cela démontre tragiquement que même quelqu’un qui se soucie autant que lui de l’environnement et qui se trouve à un poste de ministre se trouve impuissant. Et cela, alors même qu’il sait ce que nous devons faire pour sortir du désordre que nous avons provoqué. Sa démission prouve que les politiques ne sont toujours pas prêts à prendre les bonnes décisions. Ils pensent toujours aux résultats financiers, à satisfaire le monde des affaires, les multinationales, et à leur prochaine élection.

Edgar Morin : Comme dit Jane Goodall, c’est une tragédie, qui révèle qu’il y a deux univers mentaux, psychologiques, intellectuels qui sont incapables de se comprendre l’un l’autre. D’abord l’univers techno-économique, celui de nos dirigeants, qui domine notre société et ne voit le monde qu’à travers des chiffres, qui ne voit que croissance, rentabilité, compétitivité, PIB… L’autre univers, lui, voit la tragédie humaine de la planète qui se dégrade, la nécessité de changer totalement de voie, d’abandonner ce pseudo-scientifique libéralisme économique…

Nicolas Hulot a fait une petite erreur en disant que la clé, c’est de réconcilier l’écologie et l’économie. Non, le vrai problème, c’est que cette économie-là est irréconciliable avec l’écologie. Mais il y a d’autres économies, fondées sur d’autres données. Il y a moyen d’adopter une nouvelle voie. Il faudrait changer et rendre propres toutes les sources d’énergie, dépolluer les villes et les piétonniser, dépolluer les campagnes, refouler l’agriculture et l’élevage industrialisés au profit d’une autre agriculture, développer l’artisanat de réparation au lieu de l’industrie du jetable. Cela donnerait du travail, de surcroît intéressant et utile, et la santé à tous. La démission de Hulot devrait avoir le mérite de révéler à une partie de l’opinion la puissance de ceux qu’on appelle les lobbys financiers, qui colonisent et contrôlent presque tous nos ministères. Et de faire comprendre qu’il faut une consommation utile et saine, se débarrasser de ces produits dont les vertus sont purement mythologiques et illusoires. Il faut privilégier la nourriture de proximité et écologique, et non plus ces produits industriels. Bref, cela peut être l’occasion de développer une prise de conscience qui a commencé. Et Nicolas Hulot ne peut plus échapper à sa mission, qui est d’être le porte-voix de cette nouvelle voie.

Le thème central de ce festival Climax est l’effondrement de la biodiversité, qui frappe désormais les espèces communes, les oiseaux ou insectes, jusque chez nous. Vous avez tous deux, au cours de votre vie, été des témoins «privilégiés», si l’on peut dire, de cet effondrement…

J.G. : Tous les deux, nous sommes à la fois chanceux et malchanceux. Chanceux dans le sens où nous avons connu le monde tel qu’il était, mais malchanceux dans le sens où nous avons vu tous les changements qui nous ont menés à la situation actuelle, qui est très dangereuse, car nous devons faire face au changement climatique, à la corruption et à tous les autres maux qui assaillent la planète. Quand j’étais enfant, en Angleterre, notre jardin était rempli d’insectes. La nuit, nous pouvions à peine nous asseoir dehors à cause des moustiques, des moucherons, et parfois nous devions fermer les fenêtres, sans quoi les chambres étaient envahies de papillons de nuit ou de hannetons. Le matin, j’étais réveillée par le chœur de l’aube, le pépiement des oiseaux qui entrait dans la pièce, j’apprenais leurs différents chants. Aujourd’hui, dans le même jardin, la même maison, alors qu’il s’agit de l’un des endroits les moins urbanisés et les plus préservés du pays, nous sommes tout excités quand nous voyons un seul petit papillon. Aucun insecte n’entre plus dans la maison la nuit, si un petit papillon y parvient, c’est un événement. La semaine dernière, j’ai dit à ma sœur : «Wouhaou, j’ai été piquée par un moustique, il y avait un moustique dans le jardin !» Quand je suis allée pour la première fois dans le parc national de Gombe, en Tanzanie, en 1960, il faisait partie de la ceinture forestière équatoriale qui s’étendait d’Afrique de l’Est jusqu’à la côte Ouest. Aujourd’hui, si vous survolez la région, le parc est un minuscule îlot de forêt tropicale entouré par des montagnes chauves, dénudées, déforestées. C’est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que nous avons vu cet immense changement, le début de l’élevage industriel qui nuit à l’environnement en plus d’être horriblement cruel, les pesticides…

E. M. : J’ai la même expérience de la vie. Je me souviens des coquelicots qu’il y avait parmi les blés dans les champs. Je me souviens des oiseaux, parce qu’il y avait encore des vers de terre. De tous ces oiseaux les plus divers qui étaient dans les jardins. De cette vie qui nous accompagnait. Aujourd’hui, j’ai un jardin à Montpellier où je vis, c’est une sorte d’oasis de verdure, mais il n’y a presque plus d’oiseaux. J’ai vu un seul papillon au mois de juin, et quelques bourdons. Car autour et malgré ces petites oasis, il y a eu un massacre extraordinaire. Nous pouvons le sentir, nous, en Europe, mais vous dites, Jane, qu’il faut aussi penser à l’Afrique, à l’Asie, aux ravages que produit partout cette agriculture monopolisée, intensive, qui détruit les sols… Vous avez parlé très justement de la déforestation, qui est à peine compensée par une petite reforestation, en Afrique, en Amazonie, partout. Nous assistons à un désastre. En 1972, le rapport Meadows nous alertait déjà sur la dégradation de la biosphère. Malgré cet avertissement, on a continué à détruire la vie, la planète. En dépit des conférences internationales, ce processus continue. Donc, nous attendons le sursaut. Et nous faisons notre possible pour éveiller les consciences. Mais c’est une lutte très dure.

J. G. : Chacun attend que les autres agissent. La France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne parviennent à peu près à respecter leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, promis dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat en 2015, et encore… Mais ils exportent leurs activités sales vers la Chine ou l’Inde, puis achètent les produits finis. Donc, si vous prenez en compte les émissions causées par ces délocalisations, cela ne fait aucun sens. Pour que les gens se réveillent, que faut-il de plus que ce qui s’est passé cet été, ces sécheresses terribles ? Dans certains endroits d’Australie, il n’a pas plu depuis sept ans. Ils doivent tuer tout leur bétail. La Grande-Bretagne a connu son été le plus chaud jamais répertorié. Les ouragans sont plus violents et fréquents. Que faut-il de plus pour agir ?

E.G. : La décision du président américain, Donald Trump, de ne pas respecter l’accord de Paris et de continuer à privilégier le pétrole et toutes ces choses qui polluent est un phénomène terriblement régressif. Non seulement on ne fait pas marche avant, mais on fait marche arrière.

J. G. : Où que j’aille, les gens parlent du changement climatique, de la destruction de la forêt tropicale, tout le monde pointe toujours la Chine. C’est très vrai, elle est partout en Afrique. Mais en Chine même, il y a un énorme effort pour protéger la faune sauvage, restaurer les habitats, contrôler les émissions, ils sont leaders avec l’Inde dans le développement des énergies solaire et éolienne. Mais alors qu’ils font ça et protègent leur propre pays, ils vont dans d’autres territoires et accaparent les ressources naturelles. Donc oui, la Chine fait des dégâts, mais qu’a fait le colonialisme européen ? Exactement la même chose. Que font les multinationales aujourd’hui ? Exactement la même chose. Nous ne devrions pas uniquement blâmer et vilipender la Chine. Elle sert de bouc émissaire. Nous devrions surtout accuser l’ensemble du système politique, économique, l’industrie de l’armement et les multinationales des énergies fossiles, l’industrie du bois…

E.M. : Aujourd’hui, sur tous les continents, si différents soyons-nous, nous avons la même communauté de destin. L’ensemble de l’humanité doit faire face aux mêmes dangers. Il y a celui de l’énergie nucléaire, mais aussi des armes qui se multiplient. L’économie est de moins en moins contrôlée et de plus en plus inégalitaire. Cela crée une angoisse dans le monde qui favorise les particularismes, les racismes, les fermetures. La tragédie, c’est qu’au moment où nous avons besoin d’une conscience de la communauté de destin humaine, au contraire les gens se referment. On chasse les migrants. L’Europe, d’une façon honteuse, n’obéit pas à cette exigence minimum que son humanisme et ses religions lui dictent : l’hospitalité ! Hospitalité, fraternité ! Dans le monde entier, nous vivons une crise de la démocratie et le développement de systèmes autoritaires. Pas seulement en Afrique ou en Asie, mais en Europe même, en Hongrie, en Pologne, en Russie, en Turquie. La vague est terrible. Nous assistons à une régression de la conscience, de la démocratie. Et nous devons résister fortement à cela.

J. G. : Oui, nous le devons. C’est pour cela que je compte sur la jeunesse. Je travaille avec elle dans 80 pays, dans le cadre de notre programme éducatif «Roots and Shoots» («racines et jeunes pousses»). Nous convions des jeunes de différents horizons, et quand ils se retrouvent assis ensemble, toutes les différences s’effacent. Lors d’un de ces rassemblements, nous avons réuni des jeunes Israéliens et Palestiniens. Quand ils sont arrivés, ils ne se regardaient même pas. Mais au bout de cinq jours passés à parler de la façon de faire advenir la paix, le dialogue était rétabli. Nous devons aider les jeunes à comprendre que nous sommes une seule et même famille, que si nous continuons à détruire la nature, c’est la fin de notre avenir à tous. Car nous faisons partie de la nature. Les enfants comprennent cela. Mais aurons-nous le temps, assez de temps pour qu’ils grandissent ? Pouvons-nous en convaincre assez ?

Edgar Morin, vous lancez ce dimanche un «Appel des fraternités». Pour faire face aux immenses défis que représentent le chaos climatique et la sixième extinction massive des espèces, il s’agit de faire preuve de davantage de solidarité entre humains, mais aussi envers les autres êtres vivants, non ?

E.M. : Non seulement nous devons comprendre que nous ne sommes pas des êtres séparés de la vie, mais que tout en ayant une conscience et une culture humaines, nous sommes aussi des animaux. Nous sommes des primates, des mammifères, des vertébrés, nous sommes faits de cellules, nous sommes les héritiers de toute l’évolution de la vie, nous l’avons en nous ! Chaque fois qu’un spermatozoïde rencontre un œuf, il recommence toute l’histoire de l’espèce. En outre, on vivait en Occident dans l’idée que les animaux étaient de pures machines. Seuls ceux qui avaient l’amour des chats ou des chiens savaient très bien que ces derniers n’étaient pas que des machines, mais des êtres qui souffrent, qui aiment, qui ont des sentiments. Aujourd’hui nous savons que même les plantes, que même les arbres communiquent entre eux, qu’il y a de la sensibilité, de l’intelligence, y compris végétale. La vie, les espèces, ne sont pas nées par hasard comme le croient encore certains biologistes, il a fallu une créativité pour qu’apparaissent les ailes des papillons, des hirondelles, des chauves-souris, les pattes, l’estomac, le cerveau, tout ceci, c’est la créativité de la vie. Nous ne sommes pas les seuls qui créons, qu’il s’agisse de belles œuvres d’art ou d’architecture.

Bien entendu, nous avons nos différences, mais nous sommes de la vie dans la vie, une petite aventure dans l’aventure de l’univers. Nous devons être solidaires, savoir que nous sommes des enfants de la Terre, mais aussi du cosmos, sans savoir très bien pourquoi ni comment. C’est cette solidarité avec le monde que portaient certaines conceptions que nous avons rejetées, comme celle par exemple des populations des Andes pour qui la Pachamama, la Terre mère, était primordiale. Ils faisaient partie de la nature, la nature était en eux. Nous devons retrouver cette idée fondamentale.

J. G. : Je ne pourrais pas être davantage d’accord avec vous. Ce qui me fascine, c’est le changement que j’ai vu au cours de ma vie, et que vous avez vu aussi, Edgar. Quand j’ai commencé à étudier les chimpanzés, je n’avais pas été à l’université. L’anthropologue Louis Leakey m’a envoyée sur le terrain parce qu’il voulait quelqu’un dont l’esprit n’était pas encombré par la pensée réductionniste de la science de l’époque. Donc je suis allée à Gombe, j’ai appris à connaître les chimpanzés dans leur individualité : David Greybeard, Flo, Figan et les autres. Puis, au bout de 18 mois, Leakey m’a dit qu’il m’avait obtenu une place à Cambridge pour faire un doctorat en éthologie. Je ne savais même pas ce qu’éthologie voulait dire ! Donc j’y suis allée, j’étais un peu nerveuse à l’idée de rencontrer ces professeurs érudits. Alors imaginez comment je me suis sentie quand ils m’ont dit que j’avais tout fait de travers : «Vous n’auriez pas dû donner des noms aux chimpanzés mais des numéros, vous ne pouvez pas dire qu’ils ont une personnalité, une intelligence ou des émotions, ce sont des qualités propres à l’homme.» Mais comme vous avez dit, Edgar, heureusement, j’avais eu un formidable professeur, enfant, et il m’avait transmis assez de savoir pour comprendre que sur ce plan, ils avaient tort. Ce professeur, c’était mon chien, Rusty. Quand vous partagez votre vie avec un chat, un chien ou un lapin, vous savez.

De plus en plus de travaux scientifiques confirment cette intelligence, cette sensibilité animale et végétale…

J. G. : Oui, la science a enfin commencé à l’admettre. Les chimpanzés ont ouvert la voie à cela, car ils nous ressemblent biologiquement, leur ADN a la même structure, leur système immunitaire, leur sang, l’anatomie de leur cerveau ressemble à celle du nôtre. Et petit à petit, la science a appris davantage de choses en étudiant sur le terrain les éléphants, les lions… Et les scientifiques ont admis qu’ils avaient peut-être tort, que les animaux étaient peut-être intelligents, qu’ils avaient peut-être des émotions, une personnalité… Pendant longtemps, il était admis que les mammifères avaient ces qualités. Mais pas les oiseaux, car leur cerveau est structuré différemment. Ensuite sont intervenues ces découvertes sur les corbeaux, qui peuvent accomplir certaines tâches plus vite que les chimpanzés, en raisonnant ainsi : «Pour obtenir telle chose, je dois obtenir tel outil, et pour cela, je dois trouver cet outil-là, etc.» Ils peuvent élaborer un raisonnement complexe, en allant jusqu’à sept étapes de déduction. Aujourd’hui, la recherche sur l’intelligence des oiseaux est foisonnante. Quant aux poulpes, ils n’ont même pas un cerveau en tant que tel, mais un système nerveux central, et peuvent faire des choses incroyablement intelligentes. Et je viens de lire que les bourdons dégagent le passage pour faire leur nid. Ils peuvent aussi apprendre à confectionner une petite bille, et s’ils la laissent tomber dans un trou, ils sont récompensés en miel. Ce qui est fascinant, c’est que les bourdons qui n’ont pas appris mais ont juste regardé les bourdons entraînés ont immédiatement fait la même chose, sans erreur. Le monde n’a jamais été si passionnant. Les jeunes peuvent aujourd’hui étudier la personnalité des animaux, moi je ne le pouvais pas, ça n’existait pas.

Jane Goodall, quelles sont vos raisons d’espérer ? Le véritable espoir pour que l’humanité vive en harmonie avec la nature réside-t-il dans la mobilisation de la société civile, puisque nos politiciens n’agissent pas assez ?

J.G. : J’aimerais que ce soit vrai, que les citoyens puissent influencer les politiques. Dans certains pays, ils le peuvent. Mais dans beaucoup d’autres non, et s’ils se mettent à élever la voix, ils sont jetés en prison. Mais mes raisons d’espérer sont distinctes de la politique. D’abord, il y a la jeunesse. Partout où je vais, je vois les yeux brillants des enfants, des étudiants, qui veulent dire à «Dr Jane» ce qu’ils ont fait pour rendre le monde meilleur pour les gens, les animaux et l’environnement.

La deuxième raison, c’est que nous commençons à trouver des solutions pour réparer les dégâts que notre stupidité a engendrés, car celle-ci a plongé le monde dans le chaos. Je pense aux énergies renouvelables, mais aussi aux individus qui réalisent que bien que nous nous sentions petits et impuissants, si chacun de nous commençait à penser chaque jour aux conséquences des petits choix que nous faisons, cela nous ferait avancer dans la bonne direction. D’où vient ce produit, comment a-t-il été fabriqué, a-t-il impliqué de la souffrance animale ou des dégâts environnementaux, combien d’énergie fossile a nécessité sa fabrication, est-il bon marché parce qu’il a été fait par des enfants esclaves dans des pays lointains ?

La raison suivante d’espérer, c’est la résilience de la nature. Vous pouvez détruire un endroit, mais en lui accordant du temps et avec parfois un peu d’aide, il peut se restaurer. Les forêts autour de Gombe repoussent, car nous avons travaillé avec les populations locales pour améliorer leurs vies, elles sont devenues nos partenaires dans la protection de la nature. Enfin, il y a les réseaux sociaux. Pour la première fois, ils permettent de rassembler des gens du monde entier, pour qu’ils se lèvent, résistent et clament qu’ils se soucient du changement climatique. Enfin, je crois que l’esprit humain est indomptable. Des gens comme vous, Edgar, s’attaquent à ce qui paraît impossible et ne se résignent pas, n’abandonnent pas.

E.M. : Je place de l’espoir dans l’improbable. Si je considère la probabilité de nous sauver, c’est très inquiétant, nous allons toujours vers plus de dégradations et beaucoup plus de risques dans tous les domaines. Mais, souvent dans l’histoire, arrive un événement improbable. La victoire des nazis sur l’Europe semblait probable, et puis il y a eu la résistance de Churchill en Angleterre, celle de la Russie, et ça s’est renversé. La chute du mur de Berlin était improbable, et pourtant c’est arrivé.

J.G. : Dites cela à Trump, avec son mur idiot. Les murs, ça ne marche pas !

E.M. : Exactement. Je crois qu’il peut y avoir le dépassement d’un seuil critique et de résistance et qu’on peut faire quelque chose de positif. Je ne peux pas dire quand ni comment. Mais ce que vous dites sur les enfants me semble très important. Cela nous montre qu’il nous faut réformer notre système d’éducation. Car, en France en tout cas, l’écologie n’est pas enseignée. Parce que c’est une science qui est multidisciplinaire et que les gens sont enfermés dans leurs disciplines. On n’enseigne pas ce qu’est l’être humain. Si on le faisait, on montrerait que nous ne sommes pas qu’une conscience ou un langage, mais que nous sommes aussi des êtres animaux, que nous avons comme les autres animaux un foie, des organes, des cellules. Il faut réformer l’enseignement pour bien montrer notre réalité. Et puis, dans son poème Patmos, le grand poète allemand Friedrich Hölderlin dit que là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve. Plus nous serons près du danger, de l’abîme, plus, peut-être, nous comprendrons qu’il faut en sortir. Ce sont des espoirs fragiles. Mais dans la vie, l’espoir n’est jamais une certitude, l’espoir est une possibilité, même faible. C’est dans ce sens qu’il faut aller.

-

LES HÉROS SONT TOUS MORTS : Commentaire (1)

- Par Thierry LEDRU

- Le 09/09/2018

Un grand bonheur. Mille mercis à ce lecteur.

En espérant qu'il y en aura d'autres.

Je sais combien c'est essentiel pour la "médiatisation" d'un ouvrage et j'aimerais immensément que la maison d'édition soit encouragée dans la publication de mes autres romans et qu'elle se trouve récompensée pour son engagement.

Commentaires client

5 étoiles 4 étoiles4 étoiles (0%) 3 étoiles3 étoiles (0%) 2 étoiles2 étoiles (0%) 1 étoile1 étoile (0%) Partagez votre opinion avec les autres clients

Voir les 1 commentaires client

Meilleurs commentaires des clients

5,0 sur 5 étoilesC'est un beau roman...

9 septembre 2018

Format: Format KindleAchat vérifié

... et une belle histoire que celle de cette mallette pleine d'argent. D'abord pcq si cela nous arrivait, qui peut dire ce que nous en ferions, et l'auteur exploite le champ des possibles en campant divers personnages qui doivent faire un choix, rapide, dans l'urgence, et décider de l'avenir d'une telle somme (plus d'un million d'€ tout de même). La narration change avec chaque personnage, ce qui est signe d'une grande maîtrise d'écriture. Une maîtrise qui frôle l'excellence lorsque ce personnage est la championne de course en montagne. On sent que l'auteur connait le sujet, et les phrases, courtes, rythmées, précises, aux métaphores et personnifications judicieusement choisies m'ont accroché à l'histoire dans laquelle, finalement, cette mallette est accessoire. Il en va de la nature humaine avant tout, de sa pesanteur, de son manque de recul, de sa vision limitée par le bout de son nez... J'ai été agréablement surpris par la qualité d'écriture de Thierry Ledru, car le thème au départ ne m'inspirait pas spécialement et le genre encore moins. Pourtant, j'ai découvert un rythme et une technique de rédaction riche, dont il a su dompter l'élan qui semble inépuisable. Il aime écrire, cela se sent, on sent aussi dans cet élan une réelle générosité envers ses lecteurs.

J'ai noté quelques phrases que j'ai trouvé magnifiques. Lorsque l’héroïne court dans la montagne : "Fluidité des foulées, le souffle régulier, alternance des bras, tirer en arrière, appuyer sur les bâtons, sentir l'enroulement de l'épaule à chaque poussée, ouvrir la cage thoracique, ne pas se crisper, repérer les tensions, les déséquilibres, les mouvements parasites, ne pas laisser les inquiétudes se nourrir des énergies intérieures."

"Des nuées de brumes valsaient lentement dans des arabesques animales. Elles se retrouvaient parfois englobées par des nappes froides, des cotons translucides qu'elle traversait comme des marées légères puis survenaient étonnamment des courants tièdes, des haleines opaques qui l'isolaient de tout puis s'effaçaient subitement, effacées par des vents teigneux."

"Sa vie entière dans la dimension d'un pas, une vie, une autre, une vie, une autre, chaque appui concentrant l'intégralité de sa puissance, chaque avancée comme une épuration."

Et celle-ci qui reflète peut-être le mieux la finalité du roman : "Arrête de penser quand ça ne sert à rien. Tu manges quand tu as faim, tu bois quand tu as soif, tu dors quand tu es fatiguée, tout cela est nécessaire parce que ton corps en a besoin. Fais la même chose avec ton esprit, apprends à penser quand c'est nécessaire. Là, tu pourras saisir la réalité. Sinon, tu l'étouffes."

Bravo à cet auteur pour ce gros travail d'écriture. -

Augmentation des températures

- Par Thierry LEDRU

- Le 09/09/2018

Carte du New York Times

New York Times capture d'écran

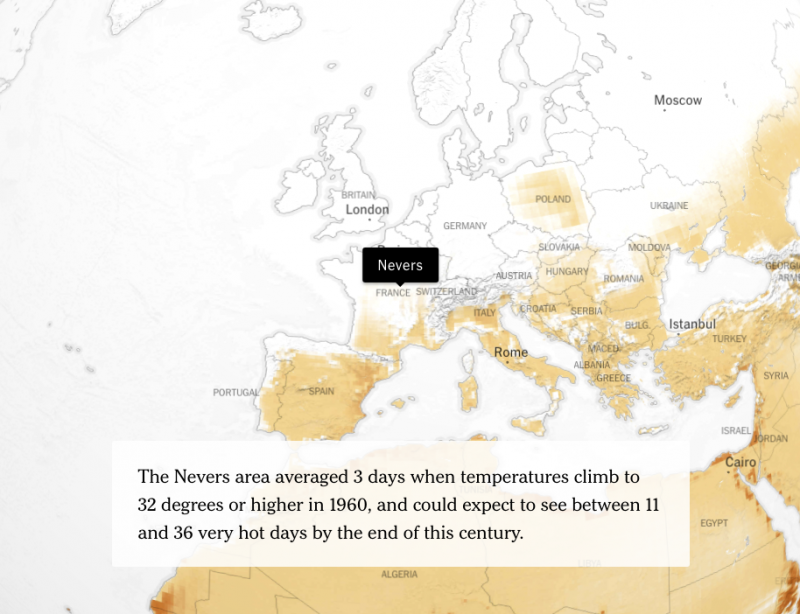

Sur le web, de nombreuses infographies animées permettent de visualiser les effets du dérèglement climatique sur notre environnement. Celle mise en ligne par le New York Times fin août fait froid dans le dos.

"Donne moi ton lieu et ta date de naissance et je te dirai si tu pourras encore y vivre dans quelques années !" Tel est le principe de l'infographie animée mise en ligne par le New York Times il y a quelques jours alors que l'été 2018 s'est révélé, une fois encore, le plus chaud de l'histoire en France.

En haut de page il suffit de renseigner votre commune et votre année de naissance, et si l'information est disponible, une animation interactive commence par vous donner le nombre de jours qui dépassait les 32 degrés durant l'année de votre naissanceavant de vous embarquer dans le monde d'aujourd'hui et de vous livrer aux prévisions de demain. Pour ma part, je suis née à Nantes en 1981, mais comme la commune n'est pas disponible j'ai rentré celle dans laquelle j'ai passé ma petite enfance : Nevers, dans la Nièvre. L'infographie me relève alors qu'il n'y avait à l'époque que trois jours par an susceptibles d'atteindre les 32 degrés, contre six aujourd'hui et sans doute 14, en moyenne (cela pouvant aller jusqu'à 36 jours par an !), quand j'aurais 80 ans...

Avec l'aide du Climate Impact Lab (un groupe de scientifiques du climat, d'économistes, de statisticiens de différentes universités aux Etats-Unis), le journal américain explique que la situation est susceptible d'être aggravée si les comportements ne changent pas sous peu ou que l'accord de Paris n'est pas respecté. Car comme l'explique très bien le journaliste Stéphane Foucart dans Le Monde, les anomalies de températures doivent être considérées "avec quatre faits simples à l’esprit" :

Le premier est que, malgré le caractère extravagant de cette succession de calamités observées cet été, nous n’en sommes aujourd’hui qu’à 1 °C de réchauffement moyen, par rapport à l’ère préindustrielle. Le deuxième est que chaque degré supplémentaire produira plus de dégâts que le degré précédent. Le troisième est que les engagements en vigueur de l’accord de Paris nous emmènent vers un réchauffement de 3 °C environ. Le quatrième, enfin, est qu’une catastrophe d’une plus grande magnitude encore semble sur les rails, puisque ces engagements, aussi insuffisants soient-ils, ne sont même pas en voie d’être respectés."

Comme le rappelle le New York Times, certaines régions du monde - notamment en Asie, à Jakarta ou en Indonésie, mais aussi plus près de nous, à Madrid par exemple, connaissent déjà toute l'année ce qu'il risque de se passer dans ma ville natale d'ici 40 ans... Or ce type de climat accroît les risques de maladie, le nombre de décès, et frappe les populations, en particulier les plus vulnérables en premier ! Si en plus l'air est humide, comme cela arrive souvent lors des moussons, les hautes températures seront véritablement invivables... Et là c'est toute l'Asie qui est en première ligne actuellement.

Bref, cessons de jouer à la grenouille qui reste dans une eau qui chauffe à petit feu, changeons dès maintenant de projet de société ! Et si vous avez encore un doute sur la manière dont l'homme bouscule l'équilibre du climat sur terre, consultez donc cette application réalisée par les Décodeurs sur LeMonde.fr.

https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/30/climate/how-much-hotter-is-your-hometown.html

J'ai complété le cadre avec "Chambéry", année de naissance : 1962

C'est la projection vers ma 80 ème qui ne donne pas envie de rester vivre ici.

Il va falloir monter s'installer à 2000 mètres d'altitude...