GOUTTE D'EAU (Nouvelle)

J’étais une goutte d’eau vivant dans les grands fonds. J’avais fait dix mille fois le tour de tous les océans. J’avais frôlé les baleines et les calamars géants, j’avais erré longuement dans les chevelures des laminaires, j’avais vu des milliers de poissons, je m’étais mirée dans leurs pupilles, percevant quelques reflets de ma transparence au gré de rares phosphorescences. J’avais entendu parler de la lumière, celle de la surface, celle qui était réservée aux Grands Sages. J’avais même entendu dire que des êtres à deux jambes possédaient un pouvoir redoutable et que les eaux de surface étaient de plus en plus souillées mais que la lumière des cieux restait malgré tout un paradis flamboyant, que le voyage de l’eau pouvait prendre la forme d’un cycle merveilleux, un éblouissement de chaque instant. J’ai rêvé longuement, au gré des courants les plus lents, au gré des obscurités les plus effroyables, j’ai rêvé pendant des siècles à cette accession au monde de là-haut.

Me parvenaient parfois des échos de la surface, des paroles qui descendaient jusqu’aux profondeurs insondables par d’interminables commérages. Je ne parvenais pas à savoir si les distances parcourues et le nombre incalculable de congénères concernés falsifiaient le message originel. Tout ce que j’entendais paraissait si irréel. Un soleil, des cieux infinis, des couleurs, des montagnes, et des fleuves, des forêts tropicales, la pluie, la neige, le vent et les nuages, j’ai même entendu parler d’un Dieu tant l’éblouissement permanent semblait contenir une intelligence infinie.

J’avais beaucoup de mal à avoir une vision claire de ce monde, comme si les noirceurs, dans lesquelles je vivais, étouffaient mon imaginaire, limitaient les extensions possibles, enfermaient mon potentiel. Je sentais mon âme enserrée. Oui, je sais, il peut paraître étrange que je parle d’une âme insérée et pourtant…Cette énergie qui assemble mes atomes, cette information reçue, elle a une origine, elle a une intention, se contenter du hasard n’est qu’un constat d’échec, s’en remettre à lui pour expliquer l’impensable, c’est se condamner à ne rien voir, à ne rien comprendre, à s’interdire même de chercher.

J’ai passé ma vie à essayer de comprendre, je n’ai jamais cessé de penser et dans le noir le plus opaque, la seule lumière disponible ne peut s’éveiller qu’à l’intérieur. Je me suis même surprise à bénir parfois les ténèbres. Elles étaient à la source de mes désirs.

J’ai aussi souvent pleuré, ajoutant au corps océanique une infime parcelle. Mais je n’ai jamais renié mon rôle. J’appartenais à la masse des grands fonds. Il y avait nécessairement un projet qui m’était attribué, une intention que je devais découvrir. Il ne pouvait s’agir d’une condamnation, je n’avais rien commis pour mériter pareille sanction.

Il y avait nécessairement une issue, une voie d’ascension, un cheminement à trouver, une volonté à ériger, une détermination à préserver.

Je n’ai jamais abandonné.

Et puis les Grands Sages m’ont convoquée. Le Conseil avait lieu dans une fosse immense, un abysse que les plus jeunes d’entre nous habitaient. Il en était ainsi dans le monde de l’eau. Pour s’élever, il fallait accepter les millénaires d’errance dans les noirceurs, il fallait éprouver au cœur de nos atomes l’humilité la plus grande, la patience et l’acceptation.

J’avais tout accepté, jusqu’aux mers polaires dans lesquelles je m’étais retrouvée figée pendant des saisons interminables, j’avais accepté l’immobilité la plus désespérante, suspendue indéfiniment dans des mers si profondes qu’elles en paraissaient fossilisées, cette pression exercée par mes compagnes au-dessus de moi, je l’avais acceptée, sans aucune rébellion.

Les Grands Sages.

Ils avaient le pouvoir de redescendre se mêler au peuple d’en bas. Et de remonter vers la surface tout aussi facilement. Cette liberté extraordinaire, je l’avais perçue parfois comme une injustice. Et je savais aussitôt, au plus profond de moi comme au plus profond des abysses que cette jalousie n’était pas justifiée. Eux aussi avaient connu les errances millénaires. Ce pouvoir qu’ils possédaient désormais, ils l’avaient acquis. Ils n’avaient rien volé.

Je me suis présentée, craintive et enthousiaste, euphorique et apeurée. Qu’allais-je donc apprendre ? Je refusais de m’abandonner à des espoirs infantiles. Je n’en étais plus là.

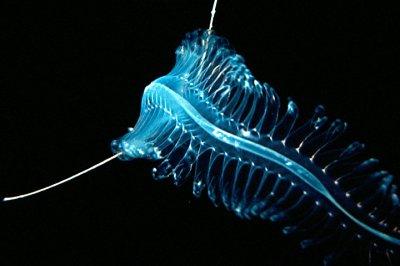

Les Grands Sages m’ont parlé. Ils m’ont expliqué. Je les ai écoutés sans jamais les interrompre, fascinée par l’incroyable luminosité qui émanait de leurs molécules, similaires à ces lampes phosphorescentes que portent les cyclothones des abysses.

Ils aimaient mon respect de la patience, ils aimaient mon abnégation à tenir mon rôle de goutte d’eau, ils aimaient également en moi ce désir de lumière. J’ai été surprise et ils m’ont expliqué que beaucoup de gouttes d’eau après des millénaires dans les noirceurs délaissent à tout jamais le désir de lumière, que l’abandon les comble et qu’elles se satisfont de leurs conditions soumises. Jusqu’à parvenir à s’en réjouir.

Il était de coutume que les Grands Sages les observent au-delà de cent mille ans avant de décider de la suite. Mon temps d’observation était clos. Je n’avais jamais abandonné mes rêves d’ascension.

Je ne comprenais pas comment d’autres pouvaient le faire. J’aurais préféré mourir dans les déserts dont j’avais entendu parler, des étendues plus sèches qu’un os de seiche.

C’est ce désir de lumière en moi qui avait donc convaincu les Grands Sages de m’accorder le voyage. Je devenais une Élue.

Ils m’ont prévenue que le choc serait à la mesure des étendues océaniques. En cent mille ans, n’étant jamais repassée deux fois au même endroit, ayant absorbé dans ma mémoire d’eau des immensités si vastes qu’une mémoire de baleine n’en pourrait contenir, j’avais été tourmentée quelques instants par cette découverte à venir.

Tout ce que j’avais entendu était-il vrai, insignifiant encore ou totalement exagéré ?

L’ascension a débuté. J’avais été invitée à suivre l’assemblée. Une remontée verticale absolument stupéfiante. J’ai rapidement senti l’allègement de la pression, j’ai eu l’impression de grandir, comme si durant tout ce temps, j’avais été comprimée par l’océan. Une masse sourde, muette, indifférente. C’est ce que j’avais longtemps cru. Il n’en était rien. Je devinais sur mon passage des regards réjouis, des saluts amicaux, comme si mon ascension venait offrir à mes compagnes une fenêtre vers le haut, comme si mon élévation venait insuffler en elles le goût de la lumière. Je comprenais au fil de ma remontée qu’il faut s’élever soi-même pour nourrir en l’autre les désirs d’éveil. J’espérais que le sillage qui se dessinait servirait de balisage.

« Tu n’as pas à espérer pour les autres, avait dit une voix monocorde en moi. Ce que les autres décideront ne t’appartient pas. Enseigne-toi et laisse aux autres le choix de s’enseigner eux-mêmes. »

Un Grand Sage. J'aurais reconnu entre dix milles les sonorités de leurs paroles.

J’avais écouté et retenu. N’avoir aucun autre espoir qui ne soit à moi, n’établir aucune projection vers mes congénères mais que je sois seulement la preuve vivante que tout restait possible.

À vingt mètres de la surface.

C’est lorsque j’ai aperçu la première coulée de lumière que j’ai cru défaillir. Comme si une nageoire de squale m’avait coupé en deux. J’en ai eu les larmes au cœur. Je n’avais jamais connu un tel éblouissement, un tel chaos émotionnel, l’impression de vivre ma propre naissance, la certitude soudaine que le monde allait se découvrir, que la pleine lumière allait enfin m’être donnée, que j’allais quitter définitivement l’antre sombre et froid du placenta des grands fonds.

Cent mille ans de patience sur le point d’éclore.

J’allais naître à la lumière.

Tout s’est accéléré.

J’ai vu s’étendre autour de moi l’azur bleuté et les scintillements de rayons fragmentés, des traits de soleil plongeant leurs lames, j’ai vu enfin tout ce que les échos lointains des particules élues laissaient couler jusqu’au peuple des grands fonds.

J’ai percé la surface avec une énergie folle, au point que je suis restée suspendue en l’air avant de retomber dans les flots.

Le ciel, j’ai vu le ciel ! Un océan immobile, auréolé d’écume et les nuages, des vaisseaux sculptés qui tendaient leurs voiles grisées.

Je ne sais pas d’où sont venus tous les mots. Il a suffi que la lumière m’environne pour que jaillisse en moi une mémoire euphorique. Comme si tous les savoirs de ce monde cascadaient en moi, comme si ma patience infinie et mes désirs d’altitude rendaient possibles les compréhensions les plus inespérées. Cent mille ans de paroles saisies au cœur des masses sombres, juste des bribes décousues, et pourtant, cet effort constant de ne rien perdre, de fixer dans ma mémoire, les images créées. La lumière avait déclenché le rappel immédiat de tous les savoirs. Les mots sont remontés des abysses intérieurs plus rapidement qu’un espadon en chasse. J’ai réalisé alors tout ce que je portais, tout ce que j’avais emmagasiné, je me suis souvenu que parfois je jugeais ce travail inutile, je pensais qu’il n’aboutirait à rien.

Je bénis aujourd’hui ma persévérance. Cent mille ans de mots retenus.

J’ai vu le soleil. Mais je n’ai pas pu soutenir son regard. Il m’a transpercée. Je m’en suis voulue d’avoir été aussi impatiente. Le soleil ! Et pourquoi pas l’Univers aussi ? Incroyable comme la prétention pouvait surgir sans prévenir. À peine émergée que je cherchais à englober la source de tout. Je craignis un instant que les Grands Sages ne reviennent sur leur décision.

« Rien de tout cela, entendis-je en moi. Tu apprendras que la compréhension est un long cheminement. Le savoir est une accumulation de connaissances mais la compréhension est la capacité à s’observer pendant l’apprentissage de ces savoirs. Tu viens de goûter à la compréhension. Maintenant, laisse vivre la vie en toi et saisis tout ce qu’elle te donne. »

Je n’eus pas le temps de remercier. Ils avaient disparu.

Je flottais désormais à la surface d’une houle longue et soutenue.

Je ne pouvais détacher mes regards de ce plafond céleste. La chaleur du soleil était délicieuse et les froids abyssaux me semblaient d’autant plus redoutables.

J’ai longtemps navigué sur des crêtes ourlées de dentelles, j’ai lancé mes regards au plus loin, du haut des citadelles liquides, j’ai plongé en riant sur des toboggans réjouissants, je découvrais le jeu des mers dansantes, les arabesques des eaux agitées, j’ai côtoyé des gouttes anciennes, de celles qui avaient déjà réalisé le Grand Voyage, j’ai lu dans leurs prunelles cristallines des paysages mirifiques, des horizons insoupçonnables, j’aurais aimé les supplier de tout me dire, de me raconter les enseignements préservés mais j’avais appris la patience et je ne pouvais renier ce qui m’avait fondé, je ne pouvais souiller la confiance des Grands Sages. Alors, j’ai laissé la vie me vivre et je n’ai plus rien attendu.

C’est au zénith du soleil que j’ai senti les premiers frémissements. La chaleur pétillait en moi et j’avais l’impression d’être remplie de bulles, comme agitée par une énergie inconnue. Un trouble puissant car je ne savais rien des temps à venir. Devais-je résister aux phénomènes entamés, devais-je m’accrocher à la masse, plonger peut-être dans des profondeurs protectrices, rejoindre mes compagnes des ombres, devais-je accepter l’inconnu et ne pas refuser l’impensable ? Je ne savais rien et mon imagination prenait le pouvoir.

J’ai vu alors dans les regards de mes congénères des bénédictions salutaires et cette empathie m’a rassurée et convaincue. Je n’étais en danger qu’à l’ombre de mes enceintes, je n’étais perdue qu’au centre de mes inquiétudes. Comme une geôle fabriquée que je devais rompre.

Je me suis abandonné, j’ai lâché toutes les résistances, j’ai cessé d’avoir peur.

L’agitation de mes atomes a pris alors une tournure indescriptible.

Le corps de l’Océan semblait lui-même se contracter et je devinais autour de moi des poches liquides qui se rompaient, des myriades de particules microscopiques qui s’arrachaient à la masse et s’élançaient dans le vide, j’ai tenté de les suivre du regard mais la multitude m’étourdissait, la vitesse d’ascension m’affolait, à peine séparée de l’immensité, elles disparaissaient dans les limbes. Une aspiration verticale qui relança en moi le goût amer de la peur. Je dus me reprendre pour ne pas manquer l’envol, je dus penser aux Grands Sages et à la confiance qu’ils m’accordaient.

Évaporation. Le mot m’est revenu. Je l’avais entendu dans les nasses sombres et je n’avais pas compris. Comment concevoir qu’on puisse s’élever quand on souffre d’être écrasée ? Je n’avais pu fabriquer aucune image.

Je me suis sentie aspirée et ce fut comme une déchirure. Perdre le contact avec le corps océanique était inconcevable, une hérésie, une folie qui pouvait me tuer. Une peur brutale, comme un dessèchement insupportable.

Je me suis forcée à penser aux Grands Sages. Ils ne pouvaient m’avoir jeté dans un piège fatal, je devais maintenir ma confiance.

Je me suis calmée jusqu’à laisser la fascination m’emporter.

J’avais passé cent mille ans dans les abysses et maintenant, je volais.

Pour quelles raisons aurais-je laissé ma peur gâcher l’expérience ? Était-elle justifiée ? Avais-je besoin d’être sauvée ?

Rien de tout ça.

Compréhension.

Libération.

Il n’y a pas pires entraves que l’amour qu’on porte aux prisons intérieures.

J’entendis parler autour de moi de cette évaporation et les plus anciennes parmi nous se réjouissaient d’aborder un nouveau cycle.

Je vis s’éloigner à une vitesse vertigineuse le grand corps de ma mère, je pris la mesure de son immensité et je ressentis un amour infini pour elle.

Je vis les mouvements de sa masse s’étendre jusqu’à la courbure de la Terre, ses balancements apaisants qui m’avaient câlinée depuis si longtemps déjà, même dans les pires noirceurs et c’est comme si en moi, je portais tout cela, comme si en moi vivait pour toujours cet amour ineffable. Jaillit même l’idée que j’étais moi-même une mer mais je ne compris pas cette pensée et je l’abandonnais.

Les cieux nous aimantaient.

Nous plongions vers le haut dans une sarabande indescriptible, une cohue joyeuse, une cacophonie de bulles enchantées.

Je perçus peu à peu un changement de températures et j’en fus à regretter ce plaisir de la moiteur initiale. Sans comprendre le phénomène, je vis se souder à moi des contingents de gouttes, toutes aussi surprises de la tournure des évènements. J’aperçus heureusement, encore une fois, quelques anciennes âmes et ces airs impassibles qui les caractérisaient.

« Condensation, » m’annonça l’une d’entre elles. Sans doute mon air interloqué. Elle avait senti que j’avais besoin de données claires.

Je compris alors la structure de ces grands navires gris et blancs qui tapissaient les cieux.

Toutes unies, nous devenions les fondements mêmes de ces grands vaisseaux de pluie.

C’est un Grand Sage qui me rappela le nom, il s’offrait un cent millième voyage.

« La pluie est une expérience éblouissante, imagine une mer fragmentée qui se déverse. Mais il nous faut d’abord rejoindre les terres émergées. »

Des souffles d’altitude, comme des courants océaniques, nous ont poussés vers les rivages. Je ne saurais raconter ce que j’ai vu, il me faudrait des milliers d’années. Les plages blondes bordées de forêts comme autant de sentinelles, des arbres serrés qui tenaient position contre les assauts venus du large, des plaines aux mosaïques de couleurs, des prés, des champs de blé, des terres labourées et des fleuves qui serpentaient comme des serpents de mers, des villes immenses aux cieux enfumés, des grisailles bruyantes qui souillaient jusqu’aux nuages, j’ai vu tant de choses, entendu tant de bruits, humé tant de parfums, des plus hostiles aux plus suaves, j’ai deviné tant de vie que mon imagination me paraissait ridicule.

« Aucune conscience sur cette Terre ne peut englober en une vie tout ce qui existe. Il faut être un Dieu pour y parvenir. »

Un Grand Sage.

C’est cette intervention qui me fit réaliser que les Grands Sages lisaient dans les pensées. Ou que mes pensées m’échappaient et tombaient en eux.

Les houles du vent prirent une ampleur surprenante et je sentis rapidement les températures baisser fortement. Nous montions, c’était évident, poussés par des airs entêtés, décidés à nous lancer sur les flancs des montagnes.

Les montagnes.

Je les vis se dresser telles des murailles, des pentes aussi imposantes que des fosses abyssales mais les palettes de couleurs qui les habillaient criaient de vie, des chants puissants dont les mélodies se répandaient dans les couloirs rocheux, les forêts impassibles, les gorges sombres et les coteaux ensoleillés, les alpages ruisselants d’herbes grasses et les pierriers immobiles. Montaient de ces lieux éblouissants des symphonies millénaires, des invitations à se perdre dans les méandres géologiques pour trouver en soi les enseignements essentiels. Je me mis à rêver de précipitations, l’ouverture soudaine des cales de notre vaisseau, le déversement de toute l’eau accumulée.

Nous continuions à monter.

C’est là que je sentis germer en moi des cristaux solides et je ne compris pas dans les premiers instants. Comme un fluide qui courait au plus profond et gelait mes atomes, un poison qui me solidifiait sans que je ne puisse rien faire.

L’inconnu, l’impensable. La peur qui jaillit.

Je me concentrai alors sur mes expériences récentes et je parvins à me ressaisir. J’étais responsable de ma peur, elle n’était pas tombée en moi par hasard, j’étais la proie et le prédateur et il ne servait à rien que j’entretienne le conflit. C’est là que j’ai appris à rester calme et attentif, à ne pas succomber à des phénomènes intérieurs et à en accuser les évènements.

J’ai aperçu dans le chaos des particules le sourire confiant d’un Grand Sage. Il m’observait.

J’ai compris alors que nous étions veillés, que nous n’étions jamais abandonné mais qu’il ne fallait rien attendre, rien espérer. Les Grands sages n’intervenaient qu’à bon escient, ils ne dirigeaient pas, ils n’influençaient pas, ils n’imposaient rien. Ils nous accompagnaient et nous observaient avec bienveillance. Peut-être suffisait-il de le savoir pour se sentir aimanté par la lumière, peut-être suffisait-il d’avoir conscience de leur immense lucidité pour en recevoir une part, comme si nous pouvions à notre tour plonger dans la source des éveils.

Mes pensées m’avaient détaché de mon état physique.

J’étais flocon, j’étais de glace, je sentais mes atomes dessiner des dendrites et des cristaux, des géométries parfaites et uniques, des symétries inimitables, des singularités qui me plongeaient dans une béatitude inconnue. J’étais unique et constituée simultanément d’un assemblage partagé par un peuple innombrable. Je me demandais aussitôt s’il en était de même pour toutes les formes vivantes. Toutes uniques et toutes constituées par une énergie vitale commune.

Mes compagnes de voyage étaient toutes habillées de neige et nous voletions follement au cœur de la masse. Des convois de nuages en épaisseurs redoutables s’accrochèrent aux sommets les plus hauts et ce fut le début du déluge. De chaque déchirure s’échappèrent des avalanches silencieuses, des myriades d’étoiles cristallisées. Je me laissais tomber avec une curiosité insatiable. Le ciel n’avait peut-être jamais connu une telle abondance. Des vents joueurs nous soulevaient avant de nous abandonner et nous dansions dans une joyeuse sarabande une chorégraphie moelleuse. Je sais que dans des temps anciens, j’aurais souffert de cet abandon absolu, de cette dépendance totale, je ne dirigeais rien, j’ignorais tout de ce qui allait advenir. Dans les grands fonds, il n’y avait aucune surprise et cette monotonie finissait par être rassurante. C’est cela d’ailleurs que certaines de mes congénères refusaient d’abandonner. Rester dans le connu et se croire à l’abri des mésaventures. Je n’y voyais que rouille et dégénérescence. J’ai longtemps attendu, j’ai longtemps lutté, sans jamais me plaindre, pour faire valoir mon désir de lumière et d’exploration.

J’étais comblée désormais.

Nous nous sommes toutes posées, dans un silence d’abysses.

Je réalisai que la branche d’un arbre m’avait servi de zone d’atterrissage. J’ai vu des fûts à perte de clarté, une forêt dense qui se couvrait sans dire mot d’un tapis givré.

Et la nuit est tombée.

J’étais épuisée, j’ai dormi comme un fossile. Immobile dans ma gangue de glace fragile.

![]()

J’ai rêvé des grands fonds et de toutes ces gouttes diluées dans la masse, satisfaites et repues, comblées de misère et heureuses d’être informes. J’ai pleuré pour ce gâchis des vies perdues.

C’est la lumière du soleil qui m’a sortie de ma torpeur, un voile blanchâtre qui ourlait l’horizon. J’avais entendu parler des marées montantes et de cette force irrépressible qui s’emparait en certains lieux du corps océanique. J’avais sous les yeux une marée lumineuse et je bénissais les Grands Sages de cette offrande. Lever du soleil.

Un disque ardent comme une tête de nouveau-né. J’avais assisté à des naissances de baleineaux, de phoques, d’otaries, de cachalots. J’avais toujours été bouleversée par ces apparitions et je tentais d’imaginer ce lien entre l’enfant et sa mère. J’avais réalisé un jour que je baignais moi aussi dans le corps de ma mère puis j’avais compris bien plus tard que nous constituions tous, unis, ce corps. C’était peut-être ça finalement cette idée qui m’était venue. J’étais moi aussi une mer infime et l’Océan une goutte immense. L’apparence nous amenait à créer des personnages mais nous abandonnions trop souvent l’observation en nous de ces identifications premières.

Que serait l’Océan sans l’innombrable masse de molécules assemblées ? Rien. Il n’existerait pas.

Que serions-nous sans l’Océan ? Des molécules dispersées.

L’individu esseulé avait-il donc davantage d’importance, possédait-il un pouvoir bien supérieur que ce qui lui était enseigné ? Ne nous étions-nous pas égarés à croire que l’union faisait la force ? Ces idées continuelles qui m’habitaient depuis si longtemps avaient-elles conduit les Grands Sages à m’envoyer vers la surface ?

Je m’étais attendu à voyager et à saisir les paysages comme autant de merveilles et je comprenais soudainement, posée en équilibre, au bout d’une branche fragile, que mes voyages intérieurs dépassaient en profondeur toutes les explorations envisagées.

Un premier rayon vint me câliner et je sentis rapidement l’agitation de mes molécules.

Les nuages avaient disparu, poussés vers d’autres rivages, le ciel était lavé de tout, déshabillé comme au premier jour du monde.

Cette chute de neige n’était qu’un avant-goût d’un hiver qui se construisait, échafaudait des tempêtes lointaines, juste une incursion d’éclaireurs pour baliser la route.

Je vis goûter autour de moi des congénères, ils tombaient des faîtes déjà réchauffés. Je n’eus pas à attendre longtemps pour les rejoindre. Le tapis moelleux distillé par les nuages pendant des heures ruisselaient en surface. La chaleur de l’astre gonflait avec une vitesse étonnante et nous comprîmes toutes que le voyage reprenait.

Des rigoles s’étaient dessinées dans la pente, un vide qui aurait pu se révéler inquiétant si je n’avais connu la fosse des Mariannes. Je m’amusais à dévaler dans les ruisselets tout en observant les paysages offerts. La vitesse m’amusait considérablement. J’avais déjà été enthousiasmée par la simple chute de mon berceau de nuit, quelques mètres trop rapidement parcourus pour que je puisse apprécier pleinement cette sensation. Personne n’a idée de la lassitude ressentie lorsque des millénaires de pesanteur vous condamnent à la lenteur des grands fonds. J’aurais aimé connaître le déferlement des pluies d’ouragans. Une autre fois peut-être. Je devais rester en contact avec mon bonheur présent plutôt que d’en imaginer d’autres.

Les tapis de flocons tassés par la nuit se fissuraient et j’entrais pour la première fois en contact avec l’herbe. Ce fut vraiment étrange.

Un foisonnement de tiges dressées, courbées par le poids de l’eau, agitées par des vents rebelles, des forêts miniatures où je devinais des traces d’animaux, des empreintes scellées dans la terre.

La terre.

Son parfum. La terre et l’eau. Comme des fragrances d’amour, comme deux partenaires qui s’étreignent. Je découvrais la puissance émotionnelle de l’élan amoureux, de l’union, de l’osmose. La terre n’avait pas plus d’odeur que l’eau mais les deux réunies diffusaient des phéromones d’une portée inimaginable. Tout être vivant enlacé par ces effluves ne pouvait échapper aux désirs d’étreintes. L’élan vital avait donc été jusqu’à créer des parfums d’amour pour inviter les êtres vivants à l’union. C’était beau à pleurer.

Je continuais à dévaler les pentes, alternance de parterres verdoyants et de champs de pierres, je serpentais dans un labyrinthe fantastique. J’aperçus dans le creux d’un vallon un lac aux eaux limpides, un miroir où le ciel venait se contempler, une immobilité absolue encadrée par des blocs titanesques. Je ne regrettais pas de l’avoir évité bien que la plénitude qui émanait du lieu semblait presque irréelle. Une autre fois peut-être. Ce monde proposait tant d’expériences, tant de projets à accomplir.

Les ruissellements me conduisirent à un entrelacs de failles creusées par des déluges anciens.

« Un lapiaz », me dit une compagne expérimentée. Nous sommes, toutes unies, un redoutable creuseur de failles. »

Je n’eus pas le temps de comprendre l’allusion que nous plongions toutes ensembles dans un gouffre immense. Je découvris vraiment ce que signifiait la vitesse. J’en fus retournée dans tous les sens et tombais dans une nuit totale. La sensation d’effondrement alors que vous n’y voyez goutte est absolument terrifiante et je ne pus retenir un cri d’effroi. Je n’étais pas la seule apeurée au vu de la puissance du grondement lorsque la cascade s’immergea dans un bouillonnement ardent au cœur du réseau souterrain.

Nuit noire.

Même la faille par laquelle nous avions basculé ne parvenait à nous éclairer. Nous avons suivi, impuissantes, un courant puissant généré par la pente. J’ai heurté, je ne sais combien de roches figées, aussi lisses que des peaux d’otaries, j’ai erré comme une âme en peine dans des rigoles sinistres, le vacarme ne cessait pas, tous ces cris emplissaient l’espace et rebondissaient en échos infinis.

Puis, le flot s’est calmé.

Un lac. Je devinais une eau apaisée, quelques murmures encore, comme des cauchemars finis qui résonnent et puis, peu à peu, le silence s’est fait. Un silence de fosses marines. Une totale absence de vie. Aucun animal, aucune présence, rien pour éveiller les sens et enluminer la pesanteur d’une vie figée.

J’ai eu peur. Et j’ai maudit le sort. Découvrir la lumière, goûter aux espaces les plus éblouissants, se réjouir à chaque instant de la beauté du monde jusqu’à en oublier cent mille ans d’errance puis tomber soudainement dans des noirceurs inimaginables, un piège affreux, si douloureux que la mort semble la seule issue. Je n’aurais jamais envisagé un tel acharnement. La vie n’était-elle donc qu’un piège indéfiniment prolongé, une alternance de bonheurs fugaces, juste une bouffée d’air pour s’interdire de mourir ? Y avait-il une intelligence suprême capable d’une telle abomination ?

Je ne comprenais pas.

J’ai mis longtemps à retrouver une paix fragile, un semblant de calme. Je me suis accrochée à cette plénitude naissante et c’est là que j’ai fini par deviner ce courant infime, ce filament étroit qui glissait comme une risée enfantine. J’aurais aimé me positionner au milieu de cet espoir, ne jamais le quitter, il était mon seul horizon, ma seule opportunité de liberté. J’ai maudit le sort, encore une fois. Je n’étais qu’une goutte d’eau et j’ai rêvé de nageoires.

Le désespoir le plus profond m’a saisie lorsque j’ai senti que je ne bougeais plus. Posée dans un recoin, appuyée contre une roche froide et dure.

C’était fini. J’allais me morfondre pour cent mille ans au cœur de la terre dans un antre clos. Avec un peu de chance, j’aurais pu continuer à suivre les méandres, j’aurais peut-être atteint une sortie, j’aurais retrouvé le jour. Tous mes espoirs s’effondraient.

« Tu n’as pas connu les déserts, ma belle, annonça une douce voix. Là, tu aurais eu raison de te plaindre réellement, là, tu aurais appris la patience la plus insondable. Couverte de sable, au cœur d’une nappe enfouie sous des siècles de roches pulvérisées, anéanties par des vents insatiables. Ou retranchée dans l’eau saumâtre d’un oasis en sursis. Crois-moi. Tu fais de ces noirceurs un enfer mais c’est le regard que tu leur portes qui te fait souffrir. Tu falsifies la réalité. Apprends donc à te libérer de tes jugements quand ils ne sont que des interdictions à vivre et à aimer.

-Aimer quoi ? » demandai-je en colère.

J’en avais assez de ces Grands Sages qui me poursuivaient. De leurs leçons et de leurs tranquillités d’esprit.

« Ta colère t’empêche de comprendre. On te l’a déjà dit pourtant. Tu ne peux rien savoir si tu ne comprends pas qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, qui donc pourrait savoir quelque chose puisqu’il n’y aurait personne ? Observe ta colère et une fois observée, observe l’esprit qui observe. Tu verras ta colère s’évanouir et là, tu pourras apprendre.

-Je n’ai rien compris, répliquai-je.

-Évidemment puisque tu es en colère.

-Avec vous, ça a toujours l’air facile mais moi, je ne suis pas un Grand Sage.

-Mais moi non plus. C’est toi qui as décidé de nous voir comme des Grands Sages. C’est encore ta façon de concevoir la réalité mais ta réalité n’est pas le réel. Ta réalité n’est qu’une interprétation. Ce qui est réel, c’est que tout ce qui vit est empli de sagesse puisque l’énergie vitale a eu la sagesse de le concevoir. Comprends-tu ? La vie en toi est la Sagesse ultime. C’est elle qui vit, c’est elle qui est réelle. Toi, tu es une réalité que tu imagines. Jusqu’à en oublier la Sagesse de ce qui est réel.

-La Sagesse de la vie ?

-Te voilà plus calme, tu commences à comprendre. C’est bien.

-Et qu’est-ce que je dois faire maintenant ? »

Silence. Plus rien. Aucune réponse.

L’immobilité du lieu coula en moi. C’était un comble tout de même que quelque chose puisse couler dans une goutte. Je restais ainsi, concentrée sur l’image de cette Sagesse créatrice et je m’aperçus, en sortant subrepticement de mes pensées, que toute colère avait disparu…

Serions-nous donc tous des Grands Sages ?

La Sagesse créatrice de la vie. Tout ce qui vit porterait donc en son sein une Sagesse immuable ? Non pas l’entité matérielle mais l’Esprit enfoui dans les molécules. Il ne s’agissait pas de chercher à devenir sage mais de comprendre que nous l’étions déjà et qu’il convenait simplement de ne pas enterrer le trésor sous des tourments inventés.

La Sagesse en nous, dès l’origine. Stupéfaction.

J’avais cherché pendant cent mille ans à obtenir les conditions favorables à une quête existentielle et je m’étais donc empêchée de jouir déjà de la Sagesse en moi. Et par cette démarche entêtée, je n’avais rien vu de ce dont je disposais a priori et la frustration avait renforcé inéluctablement le désastre, je m’étais éloignée, toute seule, du point d’équilibre.

Consternation.

J’étais la victime consentante de mon erreur de jugement, j’étais le bourreau, sa proie, le juge, le geôlier et l’intellectuel qui raconte le calvaire. Et qui se glorifie de ses efforts en imaginant que des Grands Sages vont s’en apercevoir.

« Observe celui qui observe » avait-elle dit.

L’immobilité était propice à cette introspection et c’est là que j’ai réalisé que le sort que je maudissais s’était en fait montré particulièrement perspicace.

Ma découverte du monde nourrissait une euphorie hallucinogène, j’en réclamais toujours davantage, je sautais d’expérience en expérience, juste animée par un feu insatiable, hypnotisée par les flammes, obsédée par l’obligation de jeter sans cesse de nouveaux combustibles, jusqu’à en tuer la moindre contemplation des horizons intérieurs. Combien de fois déjà j’avais envisagé d’autres expériences alors que je n’avais pas encore fini de vivre l’instant ?

J’avais vécu dans l’avenir et je m’étais donc condamnée à la frustration.

La vie s’était chargée de me rappeler à l’ordre.

« Arrête tout et observe l’observateur des expériences. »

Le message était clair.

Je bénissais la vigilance de la vie. Cette lucidité que j’avais étouffée dans des espoirs insoumis de conquêtes renouvelées, comme des possessions qui m’auraient enrichie alors que je m’appauvrissais.

J’ai regardé à l’intérieur de la goutte, jusqu’à en oublier la goutte, jusqu’à laisser s’éteindre la flamme des regards, comme un feu qui s’étiole, sans aucune émotion, sans aucune attente. Immobilité intérieure.

Sans que rien ne l’annonce, des milliers de mots se sont inscrits, des milliers de vies inconnues, des milliers de perceptions dont je n’avais alors même pas envisagé l’existence. Séquoias, libellules, volubilis, zèbres, dytiques, acacias, otocyons, jacinthes, notonectes, nandous, j’ai senti dans mes atomes les métamorphoses du têtard, l’effacement de la chenille et l’élaboration du papillon, j’ai senti autour de moi le maillage du cocon. J’étais en métamorphose.

Je me suis évaporée. Intérieurement. Une enveloppe évanouie, effacée, toute identification suspendue dans l’absence et c’est là que j’ai senti la Sagesse, elle était là, pétillante, réjouie, bondissante comme un cœur d’enfant puis tout s’est accéléré. Toutes les vies en moi, toutes les âmes unifiées, une cascade tonitruante, j’ai perçu au cœur de mes atomes la Sagesse de l’herbe, l’endurance du loup, le calme de la grenouille, j’ai vu les vies courir en moi, j’ai vu toute la Sagesse du Monde, j’ai entendu battre les cœurs.

Une explosion, une déflagration dans chaque fibre, une lumière brûlante, des vents solaires investissant l’enceinte brisée, une dispersion des particules, embrasée par un courant électrique, des éclairs incessants dans un silence d’univers, j’ai couru avec les troupeaux de zèbres et les antilopes, j’ai ressenti le grondement puissant des sabots sur le sol, la montée de la sève dans les bourgeons affamés, j’ai grandi avec les lierres, j’ai cavalé avec les insectes dans les jungles des sous-bois, j’ai volé avec les papillons amoureux, chanté avec les vents d’altitude, navigué au cœur des grands courants marins, coulé dans les fleuves au milieu des limons, survolé les sommets poudrés de glace, j’ai descendu lentement au cœur des glaciers, icebergs dérivant dans les mers polaires, j’ai appris le silence des pierres, j’ai glissé sur une fougère dans un corps d’escargot et j’étais la fougère, amibe insérée dans un conglomérat visqueux, j’étais le parfum des fleurs, des milliers de parfums comme des tourbillons enivrants, j’ai compté en un milliardième de secondes les flocons qui tombaient sur le monde.

Mais je n’étais rien. Sans que cela ne vienne troubler l’observateur puisque plus rien de figé ne risquait de disparaître, j’étais la vie, j’étais la Sagesse de la création.

Et donc, je n’étais rien.

C’est là que l’impensable devenait douloureux et que l’agitation prenait sa source. Il était insupportable de n’être rien, rien qu’un support à la Sagesse et de devoir s’en contenter.

L’agitation étouffait le drame, l’agitation donnait une contenance mais à vouloir emplir un récipient sans parois, on se condamne à l’épuisement.

Tout allait trop vite, trop de révélations, j’eus peur soudainement de perdre le fil de ces pensées qui m’emplissaient, peur de manquer l’essentiel, peur de m’égarer. Et la peur couvrit de son voile les révélations à naître.

Je devais me reprendre.

Non, pas me reprendre. Laisser la vie me guider, la Sagesse en moi tenait les rênes, je n’étais pas le cocher. L’humilité. Voilà, c’était ça la solution. La peur n’existait que dans l’idée d’une destination inconnue. Mais la Sagesse de la vie ne pouvait ignorer l’horizon.

« Laisse la vie te vivre, elle sait où elle va. »

J’ai tout accepté dès lors. Tout. Les noirceurs, l’immobilité, l’absence d’horizon, l’absence absolue de toute éventualité, du moindre projet, de la moindre attente. Je n’ai entendu de ma vie que la Sagesse créatrice en moi. Je n’étais qu’une expérience mais je pouvais m’en réjouir à chaque instant car j’avais l’immense honneur d’avoir été conçue.

Je suis restée contre la pierre froide et lisse et j’ai aimé ce support. J’ai écouté contre sa peau murmurer le cœur de la planète. Puisque la Sagesse de la vie considérait que mon parcours se devait d’être suspendu dans un gouffre, j’ai appris à recevoir cet instant figé comme une avancée et non comme une sentence. Cette vitesse que j’avais adorée n’était qu’un jeu et il ne s’agissait pas de lui octroyer une importance inconsidérée. La hiérarchie des bonheurs contient en elle-même les déceptions car je ne visais plus que le haut de l’échelle et je me désespérais toute seule.

Combien de Temps suis-je restée là ? Le Temps…Cette perception de la vie n’avait encore aucune réalité. Je le comprenais maintenant. S’interroger sur le Temps générait irrémédiablement une projection sur un passé inexistant et un avenir illusoire. Au détriment de tout puisque l’instant contenait l’essence. Je ne pouvais pas être ailleurs que maintenant.

Cent mille ans à me morfondre et à espérer parce que je comptais le Temps. Une abomination. Je n’avais rien compris. Rien. Et je me demandais désormais pour quelles raisons les Grands Sages m’avaient lancée dans ce voyage. Qu’avaient-ils donc perçu en moi qui puisse les convaincre ? Je n’avais rien réalisé, rien compris et je ne vivais que dans cette volonté folle de m’élever, d’être reconnue, d’être une Élue. Mais d’où venait ce terme d’ailleurs ? N’était-ce pas finalement une pure invention façonnée par des messages falsifiés ? Comme une décoration artificielle qui entretenait des hiérarchies inutiles. De croire que des esprits possédaient davantage souillait l’idée même de Sagesse. Le trésor existait mais nous restions assis obstinément sur le couvercle du coffre.

Des Élus ? Non, c’était absurde, j’en étais persuadée désormais. Nous l’étions tous et toutes étant donné que la Sagesse de la vie nous avait conçus. Il n’existait aucune différence fondamentale. Seule, l’attention maintenue ou l’indifférence portée à cette certitude créaient des différences. Nous en étions responsables. Nous avions un choix à faire.

Je ne pensais à rien lorsque le vacarme a empli le gouffre, j’étais dans une torpeur bienfaitrice, une accumulation délicieuse des plus infimes ressentis.

Une vague a déferlé sur le lac, courant comme une bourrasque et soulevant des murs liquides. J’ai été saisie et projetée dans un courant inimaginable, j’ai heurté des roches en gardant en moi l’impression de les avoir brisés, le grondement était aussi puissant que cette éruption volcanique sous-marine à laquelle j’avais assistée, il y a longtemps. Si le gouffre s’était effondré, je n’en aurais même pas été surprise. L’eau atteignit un plafond que je n’avais jamais aperçu, l’espace disponible fut comblé à une vitesse stupéfiante.

« Un orage dehors, des pluies diluviennes et… » m’expliqua une compagne chevronnée.

Je n’entendis pas la suite de ses paroles. Une chute verticale, le plongeon tonitruant, puis de nouveau une interminable descente dans un grondement de création du monde.

Jusqu’où pouvions-nous descendre ainsi ? Je repensais aux montagnes sur lesquelles mon navire de pluie et de neige s’était vidé. Quelle altitude ? Et si nous arrivions directement dans la mer ?

Ce fut finalement le jour. Un vide immense. La montagne nous expulsa par une bouche béante, une excavation creusée par des millénaires d’érosion au milieu d’une paroi verticale. La vitesse du flot nous projeta à plusieurs mètres de la roche et je vis sous moi des paysages balayés par des bourrasques tonitruantes, noyés sous des mers de pluies hachées.

Le déluge. Un spectacle épique, une scène fascinante. Des trombes d’eau comme si l’Océan entier se déversait sur le monde.

Les montagnes ensoleillées que j’avais connues avaient disparu et j’eus le temps, en tournoyant dans l’espace, de juger de l’incroyable changement des lieux. La surface de la Terre semblait avoir été remodelée, repeinte, transfigurée, balayée par un architecte insatisfait et refaçonnée par un esprit coléreux.

Je plongeai finalement dans un bassin aux eaux sombres, encadré par des nuées d’éclaboussures, des volutes de vapeurs fragmentées par la chute.

À peine remise de mes émotions, je basculais dans un toboggan aux roches grises, des amas de blocs et de galets, de graviers condamnés par les flots à se rompre jusqu’à la disparition. J’étais troublée par ce brassage des pierres emportées par le torrent, ce roulement incessant qui ajoutait au vacarme un fond sonore impressionnant. J’imaginais dans l’éclatement des roches des plages en devenir, des fonds marins épaissis. Rien ne disparaissait finalement. Il ne servait donc à rien de se croire immuable et de s’inventer des peurs. Tout serait un jour brisé, tout serait un jour transformé mais rien ne s’effacerait. L’élan vital avait conçu pour toute la création des cycles infinis, des boucles millénaires.

J’avais été goutte et vapeur, pluie, neige, eau stagnante, cascade et torrent et je n’avais aucune idée du projet inséré.

Rien ni personne ne connaissait la suite de sa propre histoire. Y avait-il une histoire personnelle d’ailleurs ? N’était-ce pas une illusion créée par la perception d’un Temps limité ? Ces montagnes titanesques qui se croyaient inébranlables, inattaquables et qui pourtant finissaient inexorablement par céder sous les assauts du vent, des pluies, du gel, du soleil, une érosion inaltérable, patiente et obstinée, indifférente au Temps nécessaire. Une montagne inexpugnable ? Revenir voir dans cinq cent mille ans le tas de sable et rire de ses certitudes. Les fonds marins qui se soulèvent, les dorsales qui se cambrent, hérissent des parois, dressent des falaises sous-marines et atteignent finalement les surfaces, crèvent les plafonds des houles, montent, grandissent, s’élèvent si haut, si haut, que les fossiles ébahis finissent un jour par être couverts de neige. Ce grain de sable qui se croyait perdu dans les noirceurs marines et se retrouve baigné par les nuages…

Rien n’est figé, rien ne disparaît, rien n’est éternel. L’élan vital est la seule force constante et son imagination est incommensurable. Il se joue du Temps, il s’amuse des siècles comme on écoute passer les secondes, il collectionne les millénaires, égrène les époques, enfile les ères comme s’il jouait avec des coquillages.

Les roches que j’entendais dévaler n’avaient aucune idée de la suite de l’histoire. À quoi bon d’ailleurs ? Nous ne sommes vivants qu’à l’instant de cette pensée. Je vis. Et sitôt prononcé, ce qui a été pensé est mort sans que les pensées à venir ne soient la vie elle-même. Il ne servirait à rien que je regrette cent mille ans d’attente, il ne servirait à rien que j’extrapole sur les cent mille ans en dépôt. Ils seront consommés. Sans que je n’y puisse rien. Sans que je ne sache ce qu’ils feront de moi. Les regrets comme les espoirs ne seraient que des pourrissements d’âmes. Si les montagnes passaient leur temps à pleurer les roches arrachées, si elles passaient leur temps à craindre les saisons comme des outrages, elles en oublieraient de profiter du paysage. Et elles se morfondraient de ne pas s’en être réjouies une fois réduites en plages.

Nous avons quitté les étendues minérales pour traverser les forêts. Notre hôte puissant débordait d’enthousiasme, son lit défait couvrait de draps épanouis les tapis d’herbes et les racines. Les fûts des arbres baignaient dans les tourbillons limoneux, des boues nourricières s’infiltraient sous les tentacules ancrées dans la terre, comblaient le moindre trou, tapissaient de dépôts fertiles des sols affamés.

Vagues et remous, sursauts et contournements, éclaboussures et ruissellements, nous avons connu l’euphorie des voyages chaotiques, des basculements imprévus, des détours surprenants, l’attention à l’extrême, comme des saisissements fulgurants, j’ai gardé en mémoire des regards de roches admiratives, nous avions une telle puissance, nous possédions une telle furie.

Je n’ai jamais oublié pour autant, à aucun instant, l’immobilité du temps passé dans la grotte, la fixité de l’étendue dans laquelle j’avais été mêlée.

Rien ne m’appartenait. Je n’étais que l’élément d’une masse et il aurait été inconvenant que je m’attribue cette force.

Je savais que l’avenir me réservait d’autres expériences, je ne me suis jamais glorifiée de mon appartenance à ce flot intraitable.

…

Plus jamais ça…

J’ai rejoint les grands fonds et je ne souhaite plus aucune élévation.

Ce cauchemar ne me quittera jamais. Je comprends désormais le silence de mes compagnes, leur attachement aux noirceurs apaisées. Je n’avais rien compris. Je me croyais supérieure parce que les Grands Sages m’avaient choisie, parce que je n’avais jamais dévié de mes attentes, de ma volonté de rejoindre la lumière. Je n’avais rien compris. Les Grands Sages m’ont piégée. Je ne veux plus de cette mission d’éveil. Qu’ils se débrouillent. Ils trouveront d’autres volontaires.

Je me laisse porter par les courants.

Ici, il n’y a aucun danger.

Là-haut, j’ai failli mourir.

Le torrent, l’euphorie du flot, la beauté des paysages, la lumière, les nuages, les forêts, le soleil et le vent, la pluie et les arcs-en-ciel.

J’étais heureuse, si heureuse. L’appel des horizons, des sensations si fortes, des ressentis si profonds.

Et puis, le torrent s’est jeté dans une rivière.

C’est là que tout a basculé.

Huit saisons de souffrances infinies. Le désespoir le plus effroyable.

Huit saisons à m’accrocher à la moindre lueur, terrorisée simultanément par le moindre changement. Quand on ne sait pas ce qui va advenir et qu’on se morfond déjà dans les bas-fonds, c’est une torture incommensurable d’alterner incessamment entre le rebond salvateur et l’effondrement.

Je n’oublierai jamais tout ça.

La rivière serpentait dans des paysages de vallées, des champs à perte de vue, des arbres fruitiers, des grands épis blonds ou des têtes de soleil qui se balançaient mollement.

J’ai vu mes premiers humains. Ils tenaient une canne avec un fil qui plongeait dans l’eau. Ils avaient l’air bien calme. Je me souvenais de paroles entendues dans les abysses. « Les humains étaient des destructeurs, il fallait les éviter. »

Ceux-là, assis sur la berge, me semblaient tout à fait respectables. J’ai même pensé que ces commérages dans les grands fonds n’étaient que des racontars pour impressionner les petits jeunes. Des histoires de monstres pour que les anciens gardent le pouvoir et valorisent leurs expériences.

Oh, combien, j’ai compris qu’ils étaient encore bien loin de la réalité. Connaissaient-ils la vérité d’ailleurs ? Et les Grands Sages ? Savaient-ils réellement les risques encourus ? Agissaient-ils en pleine conscience ? Je ne parvenais pas à comprendre. Quelles étaient leurs intentions ? Qu’attendaient-ils des expérimentateurs ? Pensaient-ils vraiment que ce voyage en valait la peine ? Avaient-ils idée de cette peine ?

J’ai été aspirée. Je passais au bord des herbes suspendues au-dessus de l’eau et je n’ai pas vu le tuyau, une bouche noire dans laquelle j’ai disparu, avalée comme dans une inspiration diabolique. Un bruit inconnu, comme un ronflement qui se rapprochait. J’ai rapidement compris que la situation n’avait rien de naturel.

Un assemblage métallique, une sorte de cylindre par lequel nous avons été projetées.

Je suis tombée au sol. Une terre poussiéreuse, friable. Desséchée. Des grandes tiges portaient ces têtes de soleil que j’avais vues alors que je descendais la rivière. La pluie dispersée par le mécanisme qui ronflait humidifia le sol et je me sentis disparaître.

Je n’ai pas compris lorsque j’ai été aspirée de nouveau. J’ai mis quelques moments à réaliser que j’avais été bue…

J’ai vu les fibres de la plante et j’ai senti rapidement tous les poisons qui s’y trouvaient.

« Des engrais, m’a expliqué une compagne de malheur. C’est la troisième fois que je me fais prendre. Je ne le supporterai pas. C’est trop dur. »

Des brûlures dans mes atomes, comme un déchirement, l’impression effroyable d’être désintégrée. Je revis rapidement quelques regards terrifiés d’animaux que j’avais vus disparaître dans la gueule d’un prédateur. Cette certitude de la mort. Ces derniers instants auxquels on s’accroche comme s’il était possible de repousser l’inéluctable.

Du poison liquide qui m’asphyxiait, l’oxygène qui s’étiole. J’ai cherché à m’éloigner du sol, j’ai tenté de me hisser vers le soleil. J’espérais que les poisons ne parviendraient pas aux extrémités de la plante.

Je n’ai jamais dépensé une telle énergie. Je n’ai jamais tant espéré, avec cette volonté de transformer mon espoir en reptations effrénées. J’enviais à en défaillir les mollusques marins que j’avais vus parfois glisser lentement. Pouvoir bouger volontairement m’apparaissait à l’instant comme le plus grand bonheur. Mais je ne bougeais absolument pas.

Je me suis concentrée, intérieurement, j’ai cherché à m’extraire de tout, à clore en moi le moindre interstice, à éteindre toutes pensées dirigées vers cet environnement qui me tuait. J’ai tendu des nappes molles autour de ma structure et cette concentration que je n’avais jamais connue les a rendues totalement imperméables.

J’étais en moi comme dans une bulle, j’ai senti cette légèreté divine, non pas cette simple évaporation ancienne mais une plénitude sans masse, sans atome, comme si ne survivait en moi que l’énergie créatrice, un flux agité de particules indécelables, un mystère absolu qui me bouleversa.

Je n’étais rien de ce que je croyais être.

J’étais bien plus lorsqu’il ne resta plus rien.

J’ai été broyée, dans ma tige, une machine infernale qui nous découpa en lamelles, en copeaux, en sciure. J’ai vu les têtes de soleil basculer dans des mâchoires et le pied dru où je résidais tomber au sol. J’ai été écrasé par une masse ronde, dure, impitoyable. J’ai pleuré en sentant le corps de mon hôte mourir dans d’atroces douleurs.

J’ai été éjecté de mon enceinte brisée et j’ai coulé dans la terre.

J’ai concentré en moi les pensées et je me suis extraite de tout.

J’ai craché les poisons qui me restaient et je m’en suis voulu d’empoisonner le sol. Je n’avais pas le choix et c’était bien le plus effroyable. Je participais à la destruction de la vie parce que j’avais été empoisonnée.

Je n’avais rien encore rien vu. Le pire n’est jamais loin mais une fois qu’il est là, regarde devant…Il en reste encore…

Une nappe phréatique. Des tuyaux métalliques qui plongeaient dans le corps liquide. J’ai été aspirée. J’ai coulé dans des tubes froids, j’ai brûlé dans des citernes, j’ai été rejetée dans des conduits immondes, aspirée de nouveau, jetée dans une cuvette sale où flottaient des excréments, j’ai cru mourir dans la puanteur des égouts, j’ai vu des compagnes mortes, des gouttes éteintes, noires jusqu’au cœur.

J’ai coulé dans des villes sales, j’ai été balayée sur des trottoirs englués de vapeurs toxiques, j’ai été utilisée comme nettoyant de caisses métalliques qui roulaient sans vergogne sur les flaques mousseuses, j’ai pleuré des larmes de savon, étouffé sous des shampoings agressifs, j’ai été ébouillantée dans des casseroles gorgées de victuailles, je me suis échappée à chaque fois, non pas dans des reptations effrénées mais en concentrant mes pensées sur mon espace intérieur. L’isolement m’a sauvée de la peur. La terreur a martelé pendant des heures les nappes molles mais elle s’est toujours épuisée contre les murs de mon silence.

Je n’ai jamais parlé directement à la peur. Je n’ai jamais cédé aux mirages de la mort. Elle n’est qu’une illusion, une pensée inutile, néfaste, destructrice. À quoi bon s’entretenir avec une illusion ? Sinon, prendre le risque de lui donner forme.

Si je me bats, c’est que je suis en vie. En quoi l’idée d’une mort me serait-elle utile ? Elle ne me poussera pas à survivre. Ce n’est pas de la mort dont je me défends, c’est du blasphème d’oublier dans cette lutte, le bonheur de la vie.

J’ai connu aussi les affres des piscines et la brûlure des désinfectants et même les rires des enfants ne calmaient pas mes douleurs.

J’ai connu un bassin dans lequel trempaient des barres métalliques d’où émanaient des rayonnements étranges. J’ai senti fondre en moi des éléments invisibles, comme si l’énergie qui m’avait donné vie souffrait de cette intrusion. J’ai vu passer des humains dans des combinaisons colorées. Il semblait toujours aux aguets.

J’ai été rejetée sans remerciement dans une rivière aux eaux tièdes.

Des poissons erraient dans des herbes acides et leurs peaux s’écaillaient.

J’ai vu tomber à l’eau un héron squelettique et son corps aux ailes déplumées a flotté lentement avant de couler.

Au coucher du soleil, j’ai vu passer près de moi une vache gonflée. Elle flottait dans le courant, sa tête était droite, les cornes en avant, on aurait dit un vaisseau fantôme.

Je ne sais pas d’où venaient tous ces mots en moi, chaque chose vue portait un nom et je n’avais aucun souvenir de les avoir jamais appris.

Portais-je donc en moi une autre vie ?

J’ai été bue, une nouvelle fois. Un humain.

C’est certainement ce que j’ai vécu de plus troublant. Il portait des mémoires cellulaires et ne le savait pas. J’ai compris tous les mots. Mais ce chaos intérieur m’a glacée d’effroi, cette alternance constante entre les élans euphoriques et les détresses insoumises, des pensées manipulatrices et des projets innommables, des tremplins amoureux et des trahisons infâmes. Un chaos intérieur qui relevait de la folie, aucune ligne d’horizon en dehors d’un intérêt froid et calculateur, des plaintes répétées contre les tourments imprévus sans aucun regard scrutateur, sans aucune lucidité quant aux responsabilités à comprendre. Juste une errance. Une horreur. Et des biens clinquants pour apaiser les douleurs. Il se glorifiait de ses possessions et craignait constamment de les perdre. Une misère existentielle dont je dus me protéger, comme une contamination redoutable. J’ai compris dans les émotions perçues que ces humains ne connaissaient rien de leur monde intérieur, qu’ils en subissaient les effets sans jamais parvenir à remonter à la source, sans jamais comprendre qu’ils étaient eux-mêmes les instigateurs du drame.

J’ai prié pour échapper à ce calvaire. Cette perdition auréolée de croyances, je n’aurais jamais pu en imaginer le désastre.

Il m’a pissée.

Contre une haie d’acacias, au bord d’une route, « une envie pressante » avait-il dit à sa compagne. Une soirée entre amis d’après ce que j’ai compris. Des alcools qui m’avaient souillée jusqu’à l’outrage. Des discussions étranges, des emportements pour un jeu qui consistait à courir après un objet rond, un ballon, je crois bien, avec des hommes reconnaissables à leurs maillots, des cris, des sursauts et « des tournées générales.»

Il m’a pissée et j’ai eu la chance de trouver une faille dans la terre meuble. J’ai rêvé aussitôt des noirceurs océaniques.

J’ai vu passer les saisons, pris dans le gel de la terre ou brûlée par les rayons solaires, j’ai cherché les ombres qui me sauveraient d’une nouvelle évaporation, je n’aurais pas supporté un nouveau cycle, l’expérience humaine était au-delà de mes forces et j’admirais quelques compagnes endurcies, des expérimentatrices insatiables, des esprits indestructibles. Je n’avais pas leur résistance.

J’ai imploré les cieux de m’oublier, j’ai béni les failles des roches, embrassé les boues épaisses des chemins sombres, j’ai fui les allées lumineuses, les espaces nus, les étendues artificielles, j’ai maudit les villes et j’ai craché les poisons, moi qui avais vécu cent mille ans dans l’espérance d’un envol salutaire, je récitais des prières de tombes, je rêvais de ténèbres, je cherchais au plus profond de mes atomes la saveur lointaine de la paix abyssale.

C’est un égout qui m’a rejetée dans le corps de ma mère.

J’ai bu le calice jusqu’à la lie, j’ai souffert le martyre, jusqu’à vouloir mourir, j’ai envié parfois les gouttes noires qui avaient perdu toute vie.

Dans le corps de ma mère flottaient des étrons, des plastiques et des huiles de vidange, des acides de frigo et des eaux irradiées, j’ai entendu parler d’une usine nucléaire au bout du monde, elle dégueulait jours et nuits des laves mortelles et les humains couraient après des ballons. J’ai croisé des sœurs de misère, elles avaient été contaminées et mouraient lentement, implorant qu’on les achève.

J’ai maudit les hommes et j’ai rêvé de leur fin.

J’ai plongé furieusement sans aucun remords, sans aucun doute, sans aucun autre désir que de m’enfuir.

Plus jamais ça.

La lumière des surfaces est un tombeau et les humains sont des papillons de nuit percutant follement les lampadaires qu’ils entretiennent.

Je n’aimerai jusqu’à la fin des temps que les noirceurs opaques. C’est là que se trouve la lumière intérieure.

Dans les courants les plus profonds, j’ai entendu des paroles inconnues. Des récits d’exploratrices, des témoignages sans appel, des souffrances endurées qu’il fallait partager. Cent mille ans à m’interdire de les saisir. Maintenant, je savais. Et j’avais honte d’avoir été si stupide et influençable. Courir après des illuminations sans comprendre qu’il s‘agissait d’un aveuglement. J’adorais les récits d’aventures et je rêvais d’explorations et je n’avais entendu que ce que j’imaginais.

Mais j’ignorais tout de moi-même et de cette superbe prétention à se croire infaillible.

J’ai compris enfin les intentions des Grands Sages. Puisque je n’entendais rien, je devais connaître les affres les plus impitoyables pour taire en moi les pensées mensongères, briser les certitudes et les espoirs d’ascension.

J’étais une goutte d’eau. Il n’en reste qu’un souvenir. Aussi transparent que ma structure. Aussi fragile que cette enveloppe polluée, agressée, envahie, asphyxiée. Tout cela n’était rien qu’un support dérisoire qu’il convenait de déchirer.

Pour lire le message.

Je n’étais rien de ce que je croyais être. J’étais bien plus lorsqu’il ne resta plus rien.

Commentaires

-

- 1. Laura Le 12/09/2014

Bonjour, j'aurais souhaité vous écrire personnellement mais n'ayant pas trouvé de moyen pour le faire, je vous contacte par le biais de ce commentaire... Au delà du plaisir de lire quelques lignes avec grand plaisir, en prenant rendez-vous avec d'autres au fil du temps, c'est une de vos photo qui suscite mon intérêt. Correspondant parfaitement à ce que je recherchais, j'aimerais vous demander l'autorisation de l'utiliser dans un cadre que je me ferai un plaisir de vous présenter. Cette démarche est importante pour moi tant elle me tient à coeur alors, je m'en remets à ce que vous acceptiez de m'accorder quelques minutes d'attention et de me contacter dès que vous le souhaiterez. Dans l'attente de vos nouvelles, je vous remercie de la richesse de vos partages dont je ne connais encore pourtant que quelques lignes! -

- 2. Laura Le 12/09/2014

Je me suis offert le plaisir de lire ce texte à haute voix et en ai ressenti chaque étape de vie...pour ce voyage nourrissant aussi merveilleux que touchant...Merci -

- 3. Thierry Le 18/09/2014

Bonjour Laura

Désolé pour cette réponse tardive mais votre message était passé dans les spams et je viens juste de le lire. Je vous ai donné mon mail pour un contact plus simple. Au plaisir de vous lire. -

- 4. Dauthuille kathy Le 01/05/2018

Votre texte me fait penser au livre Anouk et les mystère de l'eau de Julie Diversy ; il y a une démarche un peu similaire. -

- 5. Thierry LEDRU Le 01/05/2018

Bonjour Kathy

Mille mercis pour ce commentaire.

Je ne connaissais pas ce livre et en allant lire la présentation, je vois le mot "ALUNA". Quel choc :)

Alors encore d'autres mercis chaleureux pour la découverte de cette belle maison d'édition. Direct en favoris. :)

Ajouter un commentaire