Blog

-

Musique : Eric Prydz

- Par Thierry LEDRU

- Le 05/05/2024

- 0 commentaire

Un morceau que j'écoute à chaque fois que je cours ou que je fais du vélo.

Aujourd'hui, c'était en creusant une tranchée. C'est beaucoup moins réjouissant mais je devais le faire. J'ai appris au fil des années, une fois que je sais quel travail je dois réaliser, à ne me concentrer que sur ce que je fais et pas sur ce qui reste à faire. Parfois, je regarde ce qui est fini, je jette un oeil sur la suite mais je sais que l'essentiel du travail intérieur, c'est de rester appliqué sur le geste en cours.

Il n'en reste pas moins que la musique est un accompagnement fort utile.

Je suis toujours fasciné par la puissance de la musique, cette capacité à alimenter l'énergie intérieure.

Je sais bien que les goûts sont différents et heureusement mais j'imagine que la puissance des effets reste le point commun pour tous et toutes, qu'il s'agisse de l'énergie ou de la sérénité, de la joie ou de l'apaisement, du bonheur ou de la mélancolie.

-

"En finir avec l'espoir"

- Par Thierry LEDRU

- Le 05/05/2024

- 0 commentaire

Un texte que je trouve remarquable de justesse et auquel j'adhère intégralement. Si je n'avais encore autant de choses à écrire ou à partager, je voudrais que ce texte soit le dernier de ce blog. Cet article m'a rappelé un de mes textes puique l'espoir a été un thème qui m'a beaucoup occupé l'esprit :

L'espoir, le désespoir. (cliquez pour l'article entier)

Espérer une solution politique est juste risible tout autant que nos actes individuels n'y changeront rien. Nous sommes entrés dans des lois physiques qui n'ont que faire de nos agitations humaines. On peut juste dire que si les premières alertes lancées dans les années 1970 avaient été écoutées et si des décisions radicales avaient été prises, ces lois physiques n'en seraient pas là. L'image, peut-être la plus parlante, est celle qui concerne l'inertie d'un pétrolier lancé à pleine vitesse. Même si le commandant donne l'ordre d'inverser le sens de l'hélice en demandant une marche-arrière de toute urgence, le navire continuera à avancer encore un certain temps.

Les lois physiques sont lancées à pleine vitesse dans une direction néfaste et nos agitations, aussi radicales soient-elles (ce qui n'arrivera pas d'ailleurs, pas volontairement en tout cas), n'auraient d'effets que dans un temps lointain, très lointain. Nous avons mis beaucoup trop longtemps à réagir. Si tant est qu'on puisse considérer que les mesurettes prises soient de vraies réactions... Lol, comme disent les d'jeuns.

Il ne nous reste qu'à agir, individuellement, pour notre propre dignité.

Je garde à l'esprit une question qui me paraît essentielle : Que pense la vie de mes actes ? Et je m'ajuste au moins pire car je sais que mon existence aura de toute façon un impact.

"Espérer ou faire ce qu’il faut. Pas nécessairement pour « sauver la planète ou l’avenir de l’Humanité ». Mais pour rester droit et faire ce qui est juste, indépendamment d’un résultat que nous ne maîtrisons pas, ou plus. Ne serait-ce que pour trouver du sens à nos vies et leur conserver un minimum de dignité."

En finir avec l’espoir

·

8 min read

·

Aug 20, 2021

https://medium.com/@jeanmarcgancille/en-finir-avec-lespoir-6578ce331cc4

Crédit : Sylvain Demercastel — Planet Blow Production

Les faits parviennent rarement à convaincre les gens qu’ils peuvent avoir tort. Le plus souvent ils contribuent paradoxalement à les conforter dans leurs croyances afin de maintenir intacte leur vision du monde au prix de contorsions intellectuelles spectaculaires et d’arrangements étonnants avec la réalité.

En matière d’écologie, ce constat ne s’applique pas uniquement aux climato-sceptiques, aux pourfendeurs de la décroissance, aux carnivores invétérés, aux lecteurs du Figaro, du Point ou de Valeurs actuelles. Il concerne également une large majorité de citoyens et singulièrement de militants de l’écologie qui préfèrent ne pas avoir à affronter trop frontalement des preuves factuelles qui pourraient remettre en question leurs illusions.

Il se pourrait bien que la pensée magique soit finalement le dénominateur commun entre les « boomers » conservateurs, le grand public et les représentants d’une certaine écologie devenue mainstream, réunis dans une propension similaire à occulter la réalité crue pour continuer à se mentir.

Bien évidemment, les ressorts qui fondent cette réaction au réel chez les uns et chez les autres sont diamétralement opposés. Alors que les premiers refusent obstinément les conclusions scientifiques, rejettent systématiquement la faute sur d’autres qu’eux-mêmes et se vautrent dans une post-vérité parfois délirante pour justifier leur mode de vie, les autres catégories ont une tendance inversement proportionnelle à transcender leur angoisse d’un avenir menaçant en surinvestissant en permanence des discours et des stratégies « solutionnistes ». Quand bien même leur efficacité est objectivement nulle.

Le fait est que nous n’avons jamais autant détruit la planète que depuis que nous prétendons la « sauver ». La détérioration de l’environnement s’amplifie, des espèces disparaissent à une vitesse effarante, la température augmente et le climat se dérègle, les ressources s’amenuisent, la démographie explose et les tensions entre nations s’intensifient. Quand bien même nous « agissons », toutes les courbes ou presque suivent imperturbablement les trajectoires les plus inquiétantes, franchissent allègrement des limites autrefois considérées comme lointaines et dessinent invariablement les contours de plus en plus net d’un monde condamné à court terme à la guerre et l’inhabitabilité. Comme le disait le respectable physicien australien Graham Turner, successeur de Dennis Meadows en tant que rédacteur coordonnateur de la nouvelle version 2012 du célèbre rapport « Halte à la croissance ? » initialement publié par le Club de Rome en 1972 : « tout se déroule comme prévu pour que survienne le désastre ».

Cela fait environ 50 ans qu’on parle de résistance, de développement durable, d’initiatives locales, de luttes, d’écologie politique, de désobéissance civile, de consomm’action, de responsabilité sociale des entreprises, de justice environnementale, de pétitions et de boycott… mais rien n’y fait : ni le mirage de la transition énergétique, ni la fable des alternatives, ni la chimère de la prise de conscience, ni le trompe-l’œil du soulèvement de la jeunesse, ni l’inaltérable rêve d’un retour à la terre, ni la belle histoire des petits gestes, ni le mythe de la non-violence, ni l’imposture des marches, ni la tromperie de la conscientisation des élites, ni le mensonge de la neutralité carbone, ni l’artifice de la démocratie participative, ni la supercherie du sursaut collapso, ni le leurre d’une rébellion, et encore moins le baratin d’une reconnexion à la nature. À l’évidence, ces faux espoirs ont tous été logiquement déçus, par définition. Dernier en date : le déferlement d’une vague verte dans les grandes villes, censée tout emporter. Il est plus probable que ce soit l’effondrement démocratique en cours qui emporte tout, et en premier lieu les promesses d’un grand soir vert métropolitain.

Quoique factuel, ce bilan sévère sur l’illusion des croyances vertes n’est évidemment pas facile à intégrer et à admettre. Foutu pour foutu à quoi bon agir ? L’objection la plus courante consiste effectivement à minorer le vertige existentiel que provoquent des faits et des données désespérantes et à les balayer d’un revers de main en y opposant l’argument ultime : la force de la volonté, si bien résumée dans la fameuse phrase de Margaret Mead fétichisée à outrance dans la communauté écolo : « Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c’est toujours ainsi que le monde a changé. »

Mais cette ultime duperie, qui flatte l’égo au passage, évacue malheureusement l’essentiel : la nécessité absolue de pouvoir compter sur des circonstances opportunes pour que cette volonté advienne. Et c’est là que le bât blesse. Si la société ne bascule pas, si la transition n’opère pas, si le changement de paradigme tant attendu n’a pas lieu, c’est que les conditions favorables à ces ruptures ne sont tout simplement pas réunies pour que cela se produise. Tant que les circonstances propices ne sont pas présentes, aucune chance que le changement puisse opérer. La volonté ne peut rien à elle seule, sauf à se raconter des histoires.

Comme le rappelle Vincent Mignerot, « il est trop tard… depuis toujours parce que nos espoirs et nos croyances ne réécrivent ni les lois de la thermodynamique, ni le principe d’évolution, ni le principe d’humanité. » Nous sommes effectivement soumis à des invariants physiques, des relations avec les autres vivants et des principes qui régissent le monde dans lequel nous nous débattons sur lesquels nous n’avons aucune prise, si ce n’est infinitésimale.

Que pouvons-nous par exemple aujourd’hui face à l’inertie du système Terre ? La trajectoire d’un monde à +3 à 5° à l’horizon 2100 (voire de 5 à 8° supplémentaires pour le 22ème siècle) est confirmée par les climatologues et surtout par les observations dynamiques sur le terrain. Nous n’y pouvons rien. Tout simplement parce qu’il existe un décalage de 40 à 80 ans entre la production des gaz à effet de serre et leurs effets sur le réchauffement. En d’autres termes le futur est déjà écrit pour 2100 quand bien même nous stopperions absolument tout activité productive. Sans même parler des boucles de rétroaction positive qui se sont enclenchées, comme la libération de gigantesques quantités de méthane du pergélisol dégelé par le réchauffement ou la saturation du stockage de CO2 dans les forêts tropicales, qui noircissent encore davantage le tableau.

Dans ce contexte, faire tout notre possible pour que les générations futures ne subissent pas une planète en surchauffe est une raison généreuse de continuer à se battre mais contrevient totalement à la psychologie humaine. Renoncer à des ressources perçues comme vitales aujourd’hui pour le bénéfice hypothétique d’autrui dans un futur indéterminé est une attitude altruiste qui n’est constatée absolument nulle part dans le monde. Et pour cause ! Nos modèles de sociétés productivistes et consuméristes mondialisées sont parvenus à développer une propagande marchande qui a ancré dans les esprits l’idée du bonheur par le confort matériel et le moindre effort. Au prix d’une exploitation boulimique des hydrocarbures (générant le réchauffement) et de toutes les sources d’énergie disponibles (dégradant l’environnement). Qui est prêt à renoncer aux 400 esclaves énergétiques qui permettent à l’homme moderne de s’alimenter, se soigner, se chauffer, se déplacer, se défendre… ? Personne. Et surtout pas ceux dont les ressources ont été historiquement spoliées par l’occident pour y parvenir et qui aspirent à un légitime rattrapage de niveau de vie.

Convertir 8 milliards d’humains à une sobriété volontaire, voilà l’impératif vital. Il supposerait que tous les pays soient alignés et en phase pour enclencher ce processus simultanément afin de prévenir le risque que ceux qui se soustrairaient à ces contraintes collectives en retirent un avantage compétitif sur les autres et puisse les soumettre. Totalement illusoire. Soyons sérieux : peut-on de toute façon attendre des gouvernements et des Etats qu’ils s’engagent au nom de la lutte contre le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité comme le veut la supplique militante ? C’est être absolument naïf sur la nature du Pouvoir et les fondements mêmes de la civilisation qu’il construit patiemment depuis 12000 ans au moins, selon des logiques de rapports de forces externes et de domination interne immuables. Comme l’écrivait Freud, « la civilisation est quelque chose d’imposé à une majorité récalcitrante par une minorité ayant compris comment s’approprier les moyens de puissance et de coercition. » Imaginer que L’Etat soit au service de l’intérêt général est une fable savamment entretenue pour alimenter l’espoir des masses. Le pire c’est que les gouvernements successifs y parviennent globalement bien (enfin, de moins en moins quand même) en maniant le mensonge à la perfection à coup d’oxymores : développement durable, énergie verte, croissance soutenable, industrie propre… faisant fi des lois physiques qui régissent cette planète.

Nous persistons collectivement dans l’illusion que ce modèle de société puisse être soutenable quand bien même tout nous démontre qu’il est inégalitaire et destructeur, pire : suicidaire. Notre civilisation s’est forgée par sédimentation depuis des millénaires de couches successives d’infrastructures physiques (villes, réseaux de transports et de communication, organisation spatiale…) et de représentations mentales (idéologie du progrès, bienfait de la technique, anthropocentrisme…). Et certains voudraient croire que la volonté militante de quelques uns, ultra-minoritaires par ailleurs, puisse y changer quoi que ce soit à court terme ? Margaret Mead, sors de ce corps ! Ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux est objectivement l’exact inverse : maintenir « quoi qu’il en coûte » ce modèle prédateur jusqu’à l’absurde. Comme le dit très justement l’anthropologue James C. Scott « La civilisation n’est qu’une course sans espoir visant à trouver des remèdes aux maux qu’elle génère. »

Alors, ne nous reste-t-il plus rien à espérer ? Non. Et le changement commence par là. Si « l’espoir est la laisse de la soumission » comme disait à juste titre Raoul Vaneigem, il nous faut désormais troquer l’espoir contre le courage. L’espoir nous maintient enchaînés au système, lequel prétend faussement et continuellement qu’il peut changer, qu’il va changer. Il entretient le mythe de la technologie salvatrice comme celui, risible, de la conscientisation des élites… qu’il protège en alimentant la foi dans la résolution non-violente des conflits, en dépit de l’histoire des luttes.

L’espoir nous éloigne du présent en faisant miroiter un futur imaginaire qui surviendrait dans l’attente fiévreuse d’on ne sait quel alignement mystérieux de planètes. Nous en guettons vainement l’augure dans chaque lueur d’altérité, perpétuant sa quête vaine et amplifiant ses vertus anesthésiantes.

Il faut relire Jacques Ellul pour qui « l’espoir est la malédiction de l’homme. Car l’homme ne fait rien tant qu’il croit qu’il peut y avoir une issue qui lui sera donnée. Tant que, dans une situation terrible, il s’imagine qu’il y a une porte de sortie, il ne fait rien pour changer la situation. »

En confiant notre sort à l’espoir nous abdiquons notre propre pouvoir sur le présent. On peut en effet espérer que ce système mortifère prenne fin ou agir pour qu’il s’effondre, ici et tout de suite. On peut espérer que le déclin de la biodiversité cesse ou s’impliquer dans la conservation des animaux, sans attendre, en commençant par arrêter de les manger. On peut espérer que les gens réalisent l’indécence de l’exploitation des autres vivants ou s’engager, maintenant, résolument, pour qu’elle soit un jour abolie. Etc.

Espérer ou faire ce qu’il faut. Pas nécessairement pour « sauver la planète ou l’avenir de l’Humanité ». Mais pour rester droit et faire ce qui est juste, indépendamment d’un résultat que nous ne maîtrisons pas, ou plus. Ne serait-ce que pour trouver du sens à nos vies et leur conserver un minimum de dignité.

Written by Jean-Marc Gancille

Ecologiste et animaliste, Jean-Marc Gancille travaille au sein d'une ONG scientifique française de conservation des cétacés dans l'océan indien.

-

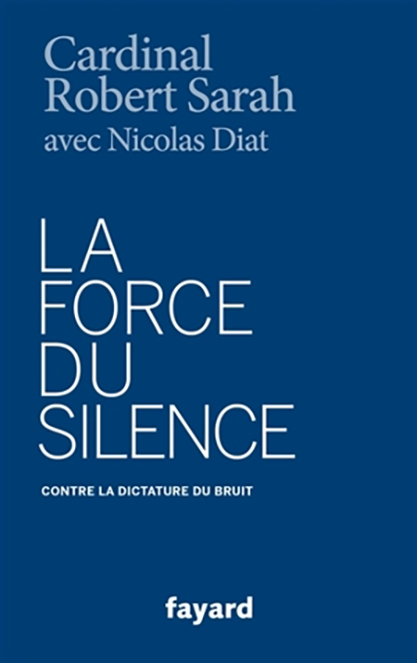

La force du silence

- Par Thierry LEDRU

- Le 01/05/2024

- 0 commentaire

Bien évidemment que je plussoie intégralement ces propos.

Je pense que le silence dans lequel nous vivons, Nathalie et moi, serait perçu comme anxiogène par beaucoup. J'ai un peu écrit ici sur le silence et beaucoup dans mes romans :

Le silence de l'amour (spiritualité)

La force du silence : Contre la dictature du bruit

https://revue-acropolis.com/la-force-du-silence-contre-la-dictature-du-bruit-2/

il y a 2 semaines

200 5 minutes de lecture

https://www.buzzsprout.com/293021/14787108-la-force-du-silence-contre-la-dictature-du-bruit

L’humanité doit entrer dans une forme de résistance.

Que deviendra notre monde s’il ne recherche pas des espaces de silence ?

Le repos intérieur et l’harmonie ne peuvent découler que du silence. Sans lui, la vie n’existe pas.

Les plus grands mystères du monde naissent et se déploient dans le silence.

Cardinal Robert SARAH

Pouvons-nous nous épanouir sans le silence ?

Cette réflexion philosophique est inspirée de l’ouvrage du Cardinal Robert Sarah, La Force du Silence (1), sur la nécessité absolue pour l’homme de retrouver le chemin du silence, qui, seul, peut nous mener à l’essentiel de l’Être.

Le silence contre le bruit du monde

« De tant être en contact avec des éléments artificiels, nous avons perdu la capacité de chercher une finalité aux choses et, ce qui est dramatique, c’est que nous avons perdu la possibilité de trouver aussi une finalité à notre propre vie », disait le fondateur de Nouvelle Acropole, Jorge Angel Livraga.

L’artificiel, le fait de vivre à la surface nous décroche de nos finalités, de notre profondeur et de nos racines métaphysiques. Mais revenir à l’essentiel est particulièrement difficile dans le monde très agité à l’intérieur duquel nous vivons.Une pratique de la profondeur

Ce qui rend difficile ce contact, entre la surface et la profondeur, c’est le fait d’avoir du mal à trouver le chemin entre le moi personnel, agité par les circonstances, et ce que la tradition orientale appelle le Soi ou le moi profond. La pratique et l’expérience du silence sont utiles et nécessaires pour relier les deux. Ceci demande de commencer à calmer le moi personnel uniquement centré sur lui-même, pour pouvoir l’ouvrir, par le silence, à quelque chose d’autre, qui est déjà en nous. Cette autre chose est de l’ordre de la présence. Un aphorisme oriental dit que « Le vrai silence n’est pas l’absence de bruit mais la présence de l’être ». « Je suis en moi ou je suis en Dieu, il n’y a pas de milieu. »

Le silence ne s’oppose pas au bruit mais à la parole

« Si la parole caractérise l’homme, c’est le silence qui le définit, parce que la parole ne prend de sens qu’en fonction de ce silence », écrit le Cardinal Robert Sarah.

Dans la nature il y a toujours du bruit : les oiseaux, le vent, les arbres, la mer. On ne peut pas imposer le silence à la nature pas plus qu’à ceux qui nous entourent. Nous devons également faire attention au bruit de notre propre pensée. L’opposé du silence c’est le bavardage, la parole non authentique, la parole inutile, qui n’est pas précédée d’un silence, qui ne vient pas du vide à l’intérieur de nous-même mais du trop-plein qui est à la surface. Cette parole ne peut être empreinte de la profondeur, de la lumière, de la sagesse.

Philosopher, c’est parler à partir du silence puisque la pensée elle-même naît du silence. C’est partager un dialogue basé sur l’intimité du lien que nous avons avec notre propre âme. Ceci permet d’habiter les mots et leur signification pour leur redonner toute leur profondeur, pour entrer en compréhension avec les enseignements.

Le bavardage, ne vient pas du vide à l’intérieur de nous-même mais du trop-plein

qui est à la surfaceFaire silence pour nous rapprocher de l’autre

Ce qui nous intéresse, en tant que philosophe, c’est de nous servir du silence pour entrer en relation non seulement avec nous-même mais aussi avec les autres. C’est de parvenir au silence intérieur qui permet d’écouter une autre voix, celle de la sagesse, celle de l’âme, la nôtre et celle de l’autre.

« Le silence de la vie quotidienne est une condition indispensable pour vivre avec les autres. Sans la capacité du silence, l’homme n’est pas capable d’entendre son propre entourage, de l’aimer et de le comprendre. La charité naît du silence. Elle procède d’un cœur silencieux capable d’écouter, d’entendre et d’accueillir. Le silence est une condition de l’altérité et une nécessité pour se comprendre soi-même. Sans silence, il n’y a ni repos, ni sérénité, ni vie intérieure. Le silence et la paix battent d’un seul cœur »écrit le Cardinal Robert Sarah.

La pratique du silence

Dans l’Antiquité, le sage est celui qui est capable de faire silence c’est-à-dire de faire taire ses passions et ses jugements. Sénèque disait : « À quoi bon le silence entre les quartiers si à l’intérieur de nous grondent les passions ».

Pour cela nous cherchons à renforcer notre propre densité intérieure, notre maîtrise de nous-même par la pratique de la philosophie. Pour pouvoir réagir différemment aux contrariétés de nos vies quotidiennes et aux difficultés de notre monde et agir utilement, il faut savoir accueillir la réalité du monde avec notre profondeur et pas avec notre surface. Quand on est à fleur de peau, énervé, écorché vif, on ne peut que réagir instinctivement, en général par la révolte ou par un sentiment d’impuissance.

Notre pratique en tant qu’école de philosophie c’est donc d’apprendre à cesser de réagir pour agir. Cela implique avoir une réflexion plus profonde sur le monde, sur nous-même, sur les événements en essayant de percevoir ce qu’il y a derrière l’agitation extérieure.

Garder la centralité

Il s’agit d’accueillir la réalité extérieure dans notre espace intérieur. Cela implique une capacité d’auto limitation, de se retenir mentalement, de ne pas précipiter son jugement. Les philosophes antiques parlaient également de l’ataraxie, c’est-à-dire d’une tranquillité de l’âme qui vient de la modération et du fait de pouvoir se situer avec équanimité par rapport aux choses : pas de projections, pas de critiques, pas d’attentes, pas d’anxiété. Devenir plus conscient de ce qui dépend de l’autre et de ce qui dépend de moi. Ce qui dépend de moi c’est de pouvoir garder ma propre centralité. Au centre de nous il y a le silence. Celui qui apprivoise le silence réagit de manière moins passionnelle, il est moins emporté par les circonstances.

L’art de la solitude

Si je sais rester en silence, j’apprends à garder distance par rapport à mes réactions aux événements et aux autres, je garde ma solitude. La solitude ne dépend pas du fait d’être seul ou avec les autres, la solitude est un état de conscience dans lequel on n’oublie pas la présence de son être intérieur. C’est pour cela que nous cherchons à renforcer notre propre densité intérieure, notre maîtrise de nous-même pour parvenir au silence intérieur c’est-à-dire au silence qui permet d’écouter une autre voix, celle de la sagesse, celle de l’âme, la nôtre et celle de l’autre.

« Le silence est la plus grande liberté de l’homme. Aucune dictature, aucune guerre, aucune barbarie ne peut lui enlever ce trésor divin », dit le Cardinal Robert Sarah

(1) Cardinal Robert Sarah avec Nicolas DIAT, La Force du silence, Éditions Fayard, 2016, 378 pages, 21,90 €

Françoise BÉCHET

Philosophe, formatrice à Nouvelle Acropole© Nouvelle Acropole

La revue Acropolis est le journal d’information de Nouvelle Acropole -

Tripalium

- Par Thierry LEDRU

- Le 01/05/2024

- 0 commentaire

Un correctif ou un supplément à l'article précédent sur l'éthymologie du mot travail. J'ai ajouté quelques-uns des commentaires mais ils sont bien plus nombreux et forts intéressants. A voir sur le site.

Tripalium, une étymologie populaire… mais fausse

https://www.penserletravailautrement.fr/mf/2016/09/tripalium.html

Le mot « travail » viendrait du bas-latin « tripalium », qui était le nom d’un instrument de torture constitué de trois pieux. Cette étymologie rencontre, chaque fois qu’elle est citée, un franc succès auprès de ses auditeurs. Trepalium est même devenu le titre d’une récente série française de science-fiction dans laquelle, dans une ville éponyme, la minorité qui travaille est séparée par un immense mur d’une majorité de sans-emploi.

Mais cette étymologie, communément admise, est fausse ou, à tout le moins, fort douteuse, ce que ne laisse pas supposer l’assurance avec laquelle elle est maintenant reprise [1].

L’instrument existe bel et bien et son nom aussi. Le Concile d’Auxerre a ainsi promulgué en 590 que : « Non licet Presbytero, nec Diacono, ad Trepalium, ubi rei torquentur, stare » (Il ne convient ni au prêtre, ni au diacre de se tenir auprès du trepalium, où on est torturé pour une affaire [2]). En revanche, rien ne permet d’établir le passage de ce nom au verbe de l’ancien français « travaillier », à partir duquel a été formé le mot « travail ». Il supposerait un dérivé intermédiaire « tripaliare » qui n’est pas attesté, et une transformation insolite du [i] bref en [a]. « L’éthymon tripalium est une chimère » déclare le linguiste André Eskénazy dans une étude publiée en 2008, à l'issue d'une recherche de 18 mois [3].

D’où vient alors ce mot « travail » ? Plusieurs hypothèses existent qui peut-être se croisent.

Emile Littré et Michel Bréal, deux linguistes du XIX° siècle, proposaient un autre éthymon, le latin «trabs » qui, au sens propre, signifie « poutre » et dans des sens figurés : « arbre élevé », « navire », « toit », « machine de guerre », « massue », etc., bref des choses qui utilisent ou renvoient à la forme d’une poutre. Comme « trabs » a donné « entraver », l’idée de contrainte y est bien présente mais sans la violence du tripalium. Cette étymologie pourrait également expliquer la dénomination de « travail » donné aux instruments de contention des chevaux (voir l’illustration qui figure dans mon article « le travail est-il seulement un instrument de torture ? »).

On trouve dans les mots «travail » de plusieurs langues indo-européennes, une racine consonantique commune : R-B, comme le montre le tableau ci-dessous :

Langue

Mot « travail »

Allemand

aRBeit

Espagnol

tRaBajo

Français

tRaVail

Latin

laBoR

Russe

RaBot

On peut donc supposer que cette racine indoeuropéenne, née bien avant l’instrument de torture mérovingien, ait donné en français, par des évolutions dont on ne connait pas le parcours, le mot « travail ».

Dans une étude de 1984 sur les mots espagnols médiévaux «trabajo » (travail) et « trabajar » (travailler), Marie-France Delport indique qu’ils signifient une tension ou une dynamique portée par un agent, orientée vers un but, et qui rencontre une résistance, un obstacle [4]. Elle y propose de rapprocher le préfixe –tra du latin trans- qui exprime l’idée de passage d’un état à un autre.

Enfin, il semble que le mot anglais «travel » (voyager) provienne du vieux français. Si tel est bien le cas, il y aurait une source commune à chercher entre travailler et travel, avec une bifurcation conduisant d’un côté vers le travail et de l’autre vers le voyage, peut-être autour de l’idée d’un but et d’un effort pour l’atteindre ?

Ces quatre hypothèses sont intéressantes. Elles ouvrent sur des significations du travail moins réductrices que le tripalium, mais aucune d’entre elle n’a de chance de le supplanter médiatiquement car elles n’entrent pas en résonance avec le regard que porte majoritairement la société sur le travail d’aujourd’hui.

Mais ce succès d’estime ne lui donne pas raison pour autant. Cette foi dans l’origine doloriste du mot travail s’expose en effet à deux critiques, une en mineur, l’autre en majeur.

D’abord, elle a l’air d’accorder au sens ancien, un pouvoir de vérité qu’il n’a pas. Chaque époque, chaque société forge les mots qui lui conviennent pour rendre compte de sa réalité sociale. En quoi le moyen-âge français, d’où est né le mot « travail » du fait de choix qui ont été les siens, serait-il le mieux placé pour nous confirmer une leçon sur le travail, alors que les activités productives qui existaient à cette époque et les conditions dans lesquelles elles étaient réalisées ne ressemblaient en rien aux nôtres ? Que connaissent d’ailleurs de ces conditions ceux qui aujourd’hui accordent crédit à cette étymologie ?

Mais là n’est pas le plus grave, car cette croyance est au fond naïve et sans conséquence. En revanche, lorsqu’on considère que la souffrance est une propriété du travail – la preuve : tripalium –, on laisse entendre qu’il y a là une fatalité, et qu’il n’y a donc rien à y faire, ce qui est faux. C’est pour combattre ce fatalisme qu’il est très important de toujours rappeler le caractère indissolublement anthropologique et social du travail. Pour cela, nul n’est besoin d’étymologie, mais de philosophie et de bon sens. Le travail est la manière propre dont s’organise notre espèce, dans la nature, pour y survivre, vivre et bien vivre. Il n’est donc pas un problème en soi, mais une solution. Ce qui est un problème, c’est la manière dont il est concrètement conçu, par qui et à quelle fin. Même aujourd’hui, où le travail semble avoir si mauvaise réputation, chacun sait que tout le monde n’est pas égal face à lui. Certains s’y épanouissent pendant que d’autres, plus nombreux, le subissent, voire s’y éteignent. Le problème, ce n’est donc pas le travail en soi qui n’existe pas, ce sont les conditions dans lesquelles chacun d’entre nous est amené à exercer le sien. C’est cela qu’il faudrait changer. C’est évidemment possible puisque, si le travail est un attribut de notre espèce, il est de la responsabilité de chaque société humaine de le concevoir, comme elle le peut et le veut. Sa réalité, individuelle et collective, est une construction sociale, et peut donc faire l’objet d’une profonde rénovation, voire d’une autre construction.

[1] Cet article doit beaucoup à deux bloguistes hébergés par Médiapart, Jean-Luce Morlie (article du 28/09/2011) et Flebas (article du 24/03/2016).

[2] Avec mes remerciements à Laurent, l’ami latiniste à qui je dois cette traduction. André Eskénazy, linguiste enseignant à Paris X, précise qu’ici trepalium est le nom de la pièce où l’on torture et non pas celui de l’instrument (référence en note [3]).

[3] André Eskanazy, « L’étymologie de « travail » », Romania, 2008, tome 126, n° 3-4, pages 296-372. Citation p 307.

[4] Marie-France Delport, « Trabajo – trabajar(se) : étude lexico-syntaxique », Cahiers de linguistique hispanique médiévale, n° 9, 1984, pages 99-162. Voir page 133.

Rédigé par Michel Forestier dans Nouvelles réflexions Commentaires (32)

Commentaires

Vous pouvez suivre cette conversation en vous abonnant au flux des commentaires de cette note.

Vous pouvez suivre cette conversation en vous abonnant au flux des commentaires de cette note.

il y a tellement de fausses étymologies chez Littré, Ménage et consorts que ce n'est guère étonnant. Quand on lit que le cric vient de St Criq il y a de quoi rigoler ou pleurer. Paresse viendrait de pirgitia par 5 changements mais pas du grec paresis qui signifie paresse. le vieux mot français coite (lit) ne viendrait pas du grec coite qui signifie lit....

Rédigé par : Charles | 13/03/2019 à 16:17

Merci pour cet article.

Ce qui est est surprenant, c'est que si étymologiquement travail ne vient pas de tripalium, beaucoup de personne (la grande majorité ?) ne semble vraiment pas surpris d’associer le travail à un instrument de torture...

Vous le dite vous même : "[par] le travail [les] plus nombreux, le subissent, voire s’y éteignent".

Ce qui est intéressant, ce serait la suite. Au delà des visions philosophiques abstraites : comment concrètement faire en sorte que le travail ne soit pas vécue comme une torture ?

Rédigé par : greg | 07/04/2020 à 10:30

-

Conditionnements sociaux

- Par Thierry LEDRU

- Le 01/05/2024

- 0 commentaire

Le psychiatre R.D. Laing pense que ce sont nos conditionnements sociaux et les mémoires psychiques et psychogénétiques qui sont la cause de notre division intérieure et de notre souffrance.

« Les êtres humains semblent avoir une capacité presque illimitée de se duper eux-mêmes et de prendre leurs propres mensonges pour la vérité. Par cette mystification, nous accomplissons et consolidons notre adaptation, notre socialisation mais le résultat de cette adaptation à notre société est que, ayant été abusés et nous étant abusés nous-mêmes, nous avons en même temps été enfermés dans l’illusion que nous sommes des « moi » séparés. Ayant à la fois perdu notre vraie personnalité et acquis l’illusion que nous sommes des égos autonomes, on attend de nous que nous nous pliions aux contraintes extérieures et ce dans une mesure presque incroyable. Le corps, l’esprit et l’âme déchirés par des contradictions intérieures, écartelé en tous sens, l’homme est coupé à la fois de son esprit et de son corps. Ce n’est plus qu’une créature à demi démente dans un monde qui l’est tout à fait. »

Et c'est sur ce drame que les sociétés modernes se sont construites, c'est dans ce moule que naît le « salarié », celui qui en arrive à dire : Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? - Je suis instituteur ou comptable, ou chef d'entreprise ou chômeur.

Des fonctions qui deviennent des identifications, un piédestal qui sera perçu par l'ensemble de la société comme honorable ou insignifiant, enviable ou pitoyable, une tâche à laquelle sera attribuée une valeur marchande. Nous sommes des produits marchands. Et c'est destructeur.

-

Un travail torturant.

- Par Thierry LEDRU

- Le 01/05/2024

- 0 commentaire

Aujourd'hui, c'est juste une pause dans la torture sauf pour ceux qui, comme moi, ont vieilli assez pour pouvoir se retirer.

Demain, ça recommence.

Quelle est l’origine du mot travail ?

https://dictionnaire.orthodidacte.com/article/etymologie-travail

Parler de l’étymologie du mot travail est un passage obligé de tous les dictionnaires qui parlent de l’histoire des mots, alors… allons-y !

Le nom travail vient du verbe travailler. C’est donc d’abord à ce verbe que nous allons nous intéresser.

Le verbe travailler provient du latin vulgaire tripaliare, signifiant « torturer », lui-même dérivé du nom tripalium, qui désigne un instrument de torture à trois pals. Dans les mots travail et travailler, il y a donc originellement les notions de torture, de souffrance, de douleur.

Ces notions sont toujours très présentes dans certains sens de ces mots. En effet, travailler peut avoir les sens de « supporter un poids, supporter une charge, éventuellement en se déformant » (une poutre qui travaille), de « soumettre à une souffrance morale » (la mort de son frère le travaille), de « faire subir une série d’opérations pour obtenir un résultat » (travailler une pâte feuilletée), etc.

Quant au mot travail, il peut avoir les sens de « ensemble des mécanismes qui se produisent chez une femme lors de l’accouchement, et qui impliquent de grandes souffrances », de « peine infligée à une personne condamnée » (autrefois travaux forcés, aujourd’hui travaux d’intérêt général), etc. On parle aussi de travail du deuil.

Et d’autres sens ont disparu. En revanche, dans les emplois modernes les plus fréquents de travail et de travailler, l’idée de souffrance est secondaire et a plutôt laissé la place à celle de labeur. Certes, travailler peut être laborieux, mais produire un travail rapporte une valeur d’échange à celui qui le produit. Et ce n’est pas nécessairement une souffrance.

On l’aura compris, en presque 1 000 ans d’évolution en français, ces mots très courants se sont chargés de sémantisme et ont énormément changé. À tel point qu’il y a un grand écart entre le sens originel et le sens actuel, bien que l’un apporte un éclairage insoupçonné sur l’autre !

-

Jacques Gamblin

- Par Thierry LEDRU

- Le 01/05/2024

- 0 commentaire

"Rien n'est à moi, ni ma maison, ni mon jardin, je vis sur un morceau de terre, sous un morceau de ciel qu'on me prête."

"Il est temps de faire de toutes petites choses multipliées par des milliards de toutes petites."

Jacques Gamblin au Parlement Sensible des écrivains

-

Ecologie radicale

- Par Thierry LEDRU

- Le 28/04/2024

- 0 commentaire

Une écologie radicale.

J'imagine tout de suite les levers de boucliers, les cris d'orfraies, les manifestations pour défendre les libertés etc...etc... Aujourd'hui, défendre le droit de continuer à vivre en exploitant la planète et l'ensemble du Vivant, comme cela a lieu depuis la révolution industrielle, c'est un appel au meurtre et rien d'autre. Tous ceux qui s'opposent à une écologie radicale n'ont aucune conscience de l'avenir que les adeptes de la croissance ont forgé. Il n'est pas question de savoir comment vivront les prochaines générations mais de savoir si elles existeront. Et ceux qui pensent que j'exagère sont encore et toujours dans l'ignorance de la situation.

Je ne parle pas de demain, ni de la prochaine décennie, ni peut-être du prochain siècle...Quoi que...

Combien de temps reste-t-il avant que le premier domino ne bascule et entraîne les autres. Qui connaît la théorie des dominos ? Est-il bon, juste, respectueux, d'impacter la vie des générations futures alors que nous connaissons les mécanismes de la dévastation ? L'intelligence est mise au service de la recherche pour trouver de nouvelles technologies permettant de continuer à vivre comme nous l'entendons, dans "le respect des individus". Mais ce respect des individus est une condamnation de l'ensemble et tant que ça ne sera pas entendu et compris, rien ne changera.

"Nous vivrons tous ensemble ou nous mourrons individuellement." Al pacino dans le film "L'enfer du dimanche"

Un livre incontournable :

Donella H. MeadowsJorgen RandersDennis Meadows

Kaim agnès El (Traducteur)EAN : 9782374253329

488 pages

Rue de l'échiquier (03/03/2022)4.57/5 98 notes

Résumé :

En 1972, quatre jeunes scientifiques du MIT rédigent à la demande du Club de Rome un rapport qu’ils intitulent The Limits to Growth. Celui-ci va choquer le monde et devenir un best-seller international. Pour la première fois, leur recherche établit les conséquences dramatiques d’une croissance exponentielle dans un monde fini.

En 2004, quand les auteurs reprennent leur analyse et l’enrichissent de données accumulées durant trois décennies d’expansion sans limites, l’impact destructeur des activités humaines sur les processus naturels les conforte définitivement dans leur raisonnement.

En 2012, à l’occasion de la traduction française de cette dernière version, Dennis Meadows déclare : « Il y aura plus de changements – sociaux, économiques et politiques – dans les vingt ans à venir que durant le siècle passé. »

En 2022, que nous reste-t-il à envisager ?« Le droit de toute forme de vie à vivre est un droit universel qui ne peut pas être quantifié. Aucune espèce vivante n’a plus de ce droit particulier de vivre et de s’étendre qu’une autre espèce. »

Cette valeur morale remet catégoriquement et dans son entièreté notre rapport au Vivant et l'humanité est à des années lumière de ce mode de pensée et c'est parce qu'elle en est incapable que nous allons droit dans le mur car s'il en est ainsi du Vivant, il en de même avec la Terre elle-même, la planète et non seulement ce qui y vit. Dès lors que nous ne considérons pas la planète comme une entité vivante, nous ne pouvons pas considérer ce qui y vit à sa juste valeur. Notre comportement vis à vis des animaux, des plantes, des océans, des glaciers, des fleuves, des ruisseaux, des nappes phréatiques, de l'atmosphère, tout ça est un ensemble.

"L’épanouissement de la vie et des cultures humaines est compatible avec une décroissance substantielle de la population humaine. Le développement des formes de vie non-humaines requiert une telle diminution."

Cette idée-là, c'est le nœud gordien et c'est le thème principal de la quadrilogie en cours d'écriture... Tome 1, 2 et 3 achevés. Il reste à finir le 4...

Je ne crois pas un seul instant que la transition écologique, les COP 20,21,22, 56,57, 98 99... etc y changeront quoi que ce soit, afin que le Vivant ne soit plus impacté d'une façon mortifère. Car il s'agit bien de mort et non simplement de diminution ou d'affaiblissement ou de perte de biodiversité. Il faut utiliser le terme juste. On parle de la mort du Vivant.

Si je mets un V majuscule au mot "vivant" bien qu'il ne s'agisse pas d'un terme qui le réclame, c'est bien parce que pour moi, le vivant devrait être sacralisé, il devrait être un terme connu de tous les enfants, qu'il sachent que cette vie en eux est la même que tout ce qui est animé sur cette Terre et qu'il est impossible de considérer que cette vie puisse être rayée, anéantie, exterminée, épuisée, dévastée. Mes élèves le disaient d'ailleurs : "Quand il y a une majuscule, ça veut dire que c'est important."

"Tu as écrasé cette chenille, c'était facile. Maintenant, refais-la. " Lanza del Vasto.

Aujourd'hui, quand je vois le fan-atisme des supporters de foot, le fan-anatisme envers les people, chanteurs, chanteuses, ou de n'importe quelle "personnalité", ça me sidère et d'autant plus lorsque je compare ces comportements à l'indifférence quasi générale pour l'ensemble du Vivant.

Que des hommes aient jugé bon d'adorer des Dieux dont rien ne prouve l'existence pour ignorer dans le même temps l'extraordinaire merveille du Vivant ne peut me convaincre que l'humain est un être bon. Intelligent, c'est indéniable mais bon, c'est à dire faisant preuve de bonté, d'empathie, de douceur, de respect, de bienveillance, l'humain en est loin, très loin.

Il n'est qu'à connaître l'ampleur du désastre en cours.

https://larbredesimaginaires.fr/graines/ecologie-profonde-ou-radicale/?

Ecologie profonde (ou radicale)

L’écologie profonde ou radicale, est une philosophie écologiste contemporaine qui se caractérise par la défense de la valeur intrinsèque des êtres vivants et de la nature, c’est-à-dire une valeur indépendante de leur utilité pour les êtres humains.

L'écologie profonde attribue plus de valeur aux espèces et aux différents écosystèmes que ne le font les mouvements écologiques classiques, ce qui entraîne le développement d’une éthique environnementale.

Tandis que l’écologie classique, bien que développant de nouvelles alternatives, pose toujours la satisfaction des besoins humains comme finalité (anthropocentrisme) et attribue au reste du vivant le statut de « ressource », l’écologie profonde ré-inscrit les finalités humaines dans une perspective plus large, celle du vivant (biocentrisme) afin de prendre en compte les besoins de l’ensemble de la biosphère, notamment des espèces avec lesquelles la lignée humaine coévolue depuis des milliers d’années.

Le philosophe norvégien Arne Næss invente l’expression dans un article fondateur publié pour la première fois en 1973 : « Le mouvement écologique superficiel et le mouvement profond » (« The Shallow and the Deep Long Range Ecology Movement »).

Næss rejette l’idée que les êtres vivants puissent être classés en fonction de leurs valeurs respectives. Par exemple, le fait de savoir si un animal a une âme, s’il utilise la raison ou s’il a une conscience est souvent utilisé pour justifier la position dominante des humains sur les autres espèces vivantes. Næss affirme que : « le droit de toute forme de vie à vivre est un droit universel qui ne peut pas être quantifié. Aucune espèce vivante n’a plus de ce droit particulier de vivre et de s’étendre qu’une autre espèce. »

Les partisans de l’écologie profonde estiment que le monde n’est pas une ressource exploitable à volonté par l’Homme. L’éthique de l’écologie profonde explique qu’un système global (la nature) est supérieur à chacune de ses parties (l’Homme étant une partie de la nature).

Cette éthique s’appuie sur les 8 postulats suivants :

Le bien-être et l’épanouissement des formes de vie humaines et non-humaines de la Terre ont une valeur en elles-mêmes. Ces valeurs sont indépendantes de l’utilité du monde non-humain pour les besoins humains.

La richesse et la diversité des formes de vie contribuent à la réalisation de ces valeurs et sont également des valeurs elles-mêmes.

L’Homme n’a pas le droit de réduire la richesse et la diversité biologiques, sauf pour satisfaire des besoins humains vitaux.

L’épanouissement de la vie et des cultures humaines est compatible avec une décroissance substantielle de la population humaine. Le développement des formes de vie non-humaines requiert une telle diminution.

L’interférence humaine actuelle avec le monde non-humain est excessive et nuisible, et la situation empire rapidement.

Des politiques doivent donc être changées. Ces politiques affectent les structures économiques, technologiques, et idéologiques fondamentales. Il en résultera une société profondément différente de la nôtre.

Les changements idéologiques passent par l’appréciation d’une bonne qualité de vie plutôt que l’adhésion à des standards de vie toujours plus élevés. Il faut prendre conscience de la différence entre « bonne qualité » et « course à un niveau de vie extrêmement élevé » (qui serait néfaste à la nature).

Ceux qui souscrivent aux points précédents s’engagent à essayer de mettre en application directement ou indirectement les changements nécessaires.

Envie de rajouter quelque chose ?