L'industrie blockchain

- Par Thierry LEDRU

- Le 06/10/2021

- 0 commentaire

Que quelqu'un me dise que ce monde "moderne" va bien, qu'il agit avec raison et bon sens, qu'il est nourri par des intentions altruistes... Et je lui répondrai que ses oeillères sont si épaisses qu'il ne voit plus le monde réel de la vie mais uniquement une dimension artificielle, qu'il vit "hors sol" et que cette étroitesse de vue est une condamnation pour tous. Il est clair aujourd'hui que nous sommes sous la coupe de gens dont la folie porte des noms prestigieux pour eux : profits, bénéfices, fortunes, puissance, ego.

Ce fameux ego encapsulé :

Surconsommation, spéculation, impact environnemental : les dérives de l’industrie blockchain

Au point qu’en quelques années, l’électricité consommée par l’ensemble des microprocesseurs des mineurs travaillant à pleine puissance pour fournir la preuve de travail a surpassé les unes après les autres la consommation d’électricité de pays tels que le Bangladesh, la Hongrie et plus récemment l’Argentine ; soit la puissance fournie par une vingtaine de réacteurs nucléaires (voir le site créé par l’université de Cambridge) pour le seul Bitcoin.

30 avril 2021 - La Relève et La Peste

Envie d’une vraie déconnexion ? Évadez-vous avec notre bande dessinée !

- Thème : effondrement de la société, abordé de manière douce et positive

- Format : 128 pages

- Impression : France

Coinbase vient d’entrer en bourse à une valorisation avoisinant les cent milliards de dollars, confirmant s’il était besoin son statut de chef de file des startups qui se construisent autour de la technologie blockchain. Coinbase est l’équivalent d’une banque pour cryptomonnaies : elle détient les clés des portefeuilles de ses clients, qui lui délèguent donc le contrôle des monnaies digitales qu’ils possèdent, parmi lesquelles les plus connues sont Bitcoin et Ethereum. Internet s’imaginait libre et décentralisé. Entre bancarisation et spéculation, surconsommation électrique et pénurie de matériaux engendrés par la course au minage, mais aussi numérisation à outrance des rapports sociaux, l’industrie des cryptomonnaies semble bel et bien sonner le glas de l’utopie numérique. Un article de Jonathan Bourguignon.

Coinbase, une insulte à la volonté originelle de Bitcoin

Une banque pour cryptomonnaies : ce devrait être un oxymore, si l’on se réfère au livre blanc originel qui décrit Bitcoin pour la première fois. Le document, signé du mystérieux sobriquet Satoshi Nakamoto, sur lequel tant d’encre a coulé sans jamais dévoiler la ou les personnes qu’il cachait, est publié en 2008.

En pleine crise des subprimes, et alors que la planche à billets fonctionne à plein régime pour sauver des banques prises au piège des junk bonds qu’elles ont elles-mêmes créé, Bitcoin se définit comme une monnaie indépendante du contrôle des Etats. Bitcoin offrait la promesse d’une monnaie décentralisée, à portée de tous et aux mains de personne, et surtout pas des puissants, Etats ou banques.

Coinbase est donc une insulte aux intentions originelles affichées. Et son entrée en bourse, le cauchemar de Satoshi. Aujourd’hui, en Europe comme aux Etats-Unis, la planche à billets tourne à nouveau, et le cours de Bitcoin, devenu valeur refuge, a explosé. Nourrissant l’essor d’une nouvelle banque.

Crédit : André François McKenzie

Coinbase est soutenue dès 2013 par l’un des fonds d’investissement les plus influents de la Silicon Valley : de Skype à Stripe, de Facebook à Airbnb, de Twitter à Clubhouse, Andreessen-Horowitz a soutenu dès leurs premiers pas les startups les plus iconiques du web 2.0.

Mais la légende d’Andreessen-Horowitz commence bien avant la création de la firme : son fondateur, Marc Andreessen, fut l’enfant-prodige à l’origine du navigateur web qui a rendu internet intelligible et incarné, accessible à tous, réalisant la prophétie des idéologues et idéalistes qui annonçaient la survenue du cyberespace.

Dans les écrits de l’utopie numérique (et notamment les pamphlets de l’Electronic Frontier Foundation, comme la Déclaration d’Indépendance du Cyberespace), internet devait devenir un espace hors de la portée des anciennes structures de pouvoir, et en particulier des gouvernements, des banques et des multinationales.

Après le passage du millénaire, Bitcoin se fait l’héritier de cette rhétorique. Et c’est donc l’ancien messie Andreessen qui finance le dévoiement du cyberespace à travers une banque centralisée cotée au NASDAQ. Mais Coinbase n’est peut-être que l’aspect le plus superficiel par lequel l’évolution récente de l’industrie blockchain révèle les contradictions profondes et anciennes de l’utopie numérique.

Deux couvertures de magazine avec Marc Andreessen, à vingt ans d’écart

NFT : la fièvre de posséder

Au-delà de l’explosion du cours des cryptomonnaies, ce début d’année a été marqué par l’attention médiatique qu’ont su capter d’autres artefacts numériques adossés à la technologie blockchain, appelés NFTs, pour Non-Fungible Tokens. Là où un bitcoin est équivalent à n’importe quel autre bitcoin, chaque NFT est unique (ce que traduit le terme barbare “non fongible”).

Un NFT représente l’actif qu‘il décrit de manière unique. Quelques cas qui ont captivé l’imagination ces derniers mois : Jack Dorsey, fondateur de Twitter, a vendu un NFT représentant le premier message envoyé sur le réseau à l’oiseau bleu pour 2,5 millions de dollars.

Des NFT représentant des vidéos de LeBron James ont été écoulés par NBA Topshot pour des centaines de milliers de dollars. Ces NFT représentent un droit de propriété, enregistré sur une blockchain (le plus souvent Ethereum).

Si les NFTs représentent un droit de propriété, elles n’empêchent nullement les onéreux tweets ou vidéos d’être présents sur Twitter ou Youtube. Elles se contentent d’enregistrer le droit de propriété de l’actif (qui peut être digital ou même physique), et les contrats qui y sont liés, comme leur acquéreur, ou les règles pour la cession future des actifs, incluant des droits de rétrocession.

Leur fonctionnement technique ne garantit en rien, en retour, l’exercice de droits tels que le droit d’auteur.

En outre, les NFT n’ont rien de nouveau. C’est un cas d’usage de la technologie blockchain qui avait été identifié depuis longtemps : par leur aspect public et immuable, les blockchains ont valeur de registre notarial, et permettent de stocker des contrats automatisés.

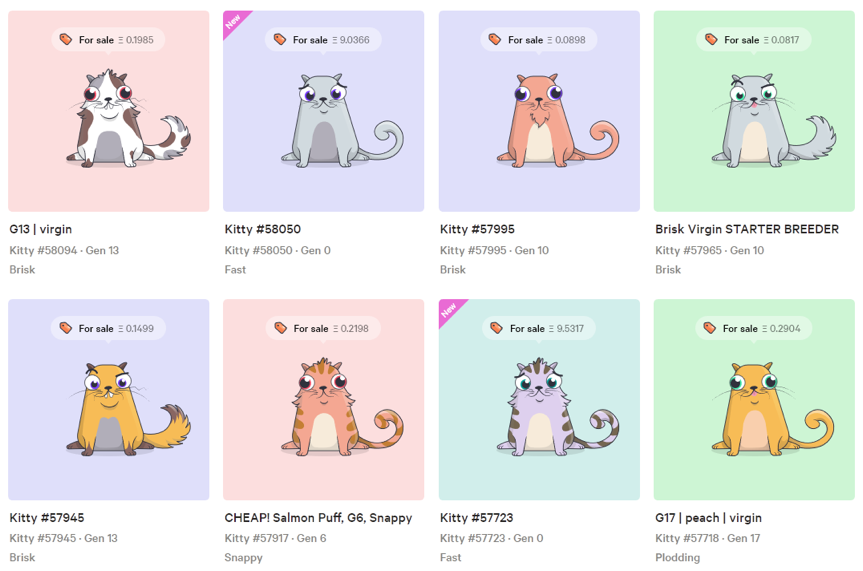

Dès 2017, des crypto-chats digitaux – les cryptokitties, équivalent digital des cartes Pokemon – s’échangeaient sur Ethereum, faisant exploser le nombre de transactions sur le réseau au point de le paralyser temporairement. Alors pourquoi une telle explosion spéculative autour des NFTs ?

Retour à Andreessen-Horowitz, ou plus exactement au populaire podcast qu’héberge le fonds d’investissement, pour l’épisode de mars intitulé Tout sur les NFTs. En une heure de conversation, le verbe “posséder” revient quatre-vingts fois.

On y apprend que les NFTs permettent ce qui était impensable : posséder une image jpg, c’est à dire la version numérisée d’une image, posséder une vidéo, posséder des bouts d’information ; mais aussi, conceptuellement, posséder un moment (par exemple : le tweet historique de Jack Dorsey), posséder virtuellement n’importe quel évènement digital, n’importe quelle oeuvre digitale : le rêve de tout collectionneur.

Alors que le propre de l’information numérique est d’être exactement réplicable, instantanément, partout, alors que la promesse d’internet, “l’information veut être libre” est martelée depuis 1984 (voir par exemple L’Ethique des Hackers de Steven Levy) par les apôtres d’un web émancipateur qui promeut la propagation, sans frontières et sans limites, de l’information et de la culture, les nouveaux spéculateurs de l’univers crypto ont finalement trouvé le moyen de faire de l’octet une denrée rare.

Les GIFs peuvent désormais devenir œuvres d’art au même titre que les œuvres d’art physiques. Et par conséquent, devenir des refuges de valeurs non soumis à l’imposition, au même titre que les oeuvres d’art physiques qui dorment, cachées aux yeux de tous, dans les entrepôts des ports francs non-soumis à la vigilance des douanes, que par hasard mettait en scène Tenet en 2020, l’un des seuls blockbusters à avoir trouvé le chemin des salles de cinéma l’année où a explosé le marché du cryptoart.

Les cryptokitties, précurseurs des NFT dès 2017

Matérialisation physique des cryptomonnaies

Les opposants aux NFTs rappellent aussi, à raison, que cette nouvelle manière de posséder a un coût environnemental. Un coût non négligeable, lié au fonctionnement actuel de la majorité des blockchains.

Le principal enjeu d’une blockchain est d’assurer que chaque nouveau bloc de transactions ajouté à l’historique est légitime. L’action d’ajouter un bloc s’appelle “miner”, par analogie à l’effort exigé pour extraire de nouveaux lingots d’or auxquels était jadis adossée la monnaie fiduciaire. Le mineur est rétribué par de nouvelles unités de cryptomonnaie qui sont émises à chaque bloc ajouté.

Bitcoin part du principe qu’au-moins la moitié du réseau de mineurs est bien intentionnée, c’est-à-dire ne tente pas d’introduire des transactions frauduleuses (auquel cas, toute confiance dans le réseau s’effondrerait, ainsi que la valeur des bitcoins et donc l’effort des mineurs).

Elle fait donc accomplir aux mineurs un exercice de calcul mathématique – appelé preuve de travail ou proof of work – qui prouve que le mineur est bien en possession d’une puissance de calcul qu’il met au service du réseau.

La difficulté de cet exercice augmente avec le cours de Bitcoin, puisque l’extraction devient plus lucrative, incitant en retour de nouveaux mineurs, c’est-à-dire de nouveaux data centers, à rejoindre cette nouvelle ruée vers l’or.

Au point qu’en quelques années, l’électricité consommée par l’ensemble des microprocesseurs des mineurs travaillant à pleine puissance pour fournir la preuve de travail a surpassé les unes après les autres la consommation d’électricité de pays tels que le Bangladesh, la Hongrie et plus récemment l’Argentine ; soit la puissance fournie par une vingtaine de réacteurs nucléaires (voir le site créé par l’université de Cambridge) pour le seul Bitcoin.

Quant à Ethereum, la blockchain de prédilection des NFTs : les cartes graphiques sont particulièrement efficaces pour miner sur le réseau ; au point que les mineurs préemptent ce type de puce, participant à une pénurie mondiale si sévère que tout appareil qui en renferme, à l’image d’une Playstation 5 officiellement sortie en Europe avant Noël, reste aujourd’hui introuvable.

“Move bits, not atoms” (“déplacez de l’information, pas de la matière”), disait la tribune mensuelle du premier investisseur de Wired dans les années 90. A cette époque, l’économie de l’information devait apporter une réponse à la crise écologique, permettant de créer de la prospérité dématérialisée. Un autre pan de l’utopie tombe en lambeaux…

Crédit : QuoteInspector.com

Les opposants aux opposants aiment relativiser en comparant la consommation énergétique de Bitcoin au marché de l’or ou au système financier en général, qui incluerait l’empreinte énergétique de toutes les succursales bancaires, terminaux de paiement, distributeurs de billets et leur logistique.

Cette seconde comparaison serait pertinente si Bitcoin ou les NFTs avaient encore vocation à remplacer le système financier. Mais leur nouvel usage comme valeur refuge s’ajoute à l’ancien monde sans rien remplacer.

Que la blockchain soit une technologie qui apportera beaucoup à l’infrastructure financière ne fait guère de doute ; que le réseau Bitcoin lui-même, qui n’est qu’une implémentation de cette technologie, y participe jamais est plus douteux.

Le nombre de transactions sur Bitcoin limite d’ailleurs drastiquement les usages que pourrait avoir le réseau s’il était utilisé comme monnaie (environ deux mille transactions par bloc, chaque nouveau bloc étant miné toutes les dix minutes : le réseau ne pourrait supporter ne serait-ce que l’infrastructure de paiement du péage de Saint-Arnoult un jour de départ en vacances).

Les opposants aux opposants ont encore un autre argument dans leur besace : la preuve de travail pourrait être remplacée par la preuve d’enjeu ou proof of stake. Dans cet autre schéma, la difficulté de calcul est pondérée par la quantité de cryptomonnaie que possède déjà le mineur.

Plus le mineur possède d’actifs, moins il lui est difficile de miner ; l’idée sous-jacente étant qu’un mineur en possession de beaucoup d’actifs aura peu d’intérêt à compromettre le réseau. Ethereum, après des années d’effort, semble finalement progresser dans sa transition vers la preuve d’enjeu.

Pour Bitcoin et nombre d’autres blockchains, il n’est pas question de migrer vers la preuve d’enjeu. Car là où Bitcoin comptait créer une monnaie qui ne puisse être instrumentalisée par les puissants, la preuve d’enjeu signifie au contraire que plus vous possédez, plus il vous est facile de miner.

Le réseau rétribue les possédants (pour donner un ordre d’idée, actuellement, sur Ethereum le taux d’intérêt que rapportent des ethers placés pour miner se situe autour de 12% ; les taux sont équivalents sur Polkadot, une autre blockchain très utilisée en ce moment), concentre les fortunes déjà existantes, et leur donne en outre un poids plus fort dans la gouvernance.

Ce qui referme donc la boucle écologique : il n’est plus à démontrer (voir par exemple ce rapport du GIEC) qu’un système qui augmente les inégalités augmente les ressources allouées aux franges les plus riches. A moins de laisser se dégrader encore le niveau de vie des populations des plus favorisées, il augmente donc globalement la consommation de ressources et l’impact environnemental global de la société.

L’usine de bitcoins ‘Genesis Farming’ près de Reykjavik est l’une des plus grandes du monde à « miner » les bitcoins grâce à un système de microprocesseurs. Crédit : Halldor KOLBEINS / AFP

L’héritage cybernétique d’Ethereum

Ces contradictions matérialisées par les blockchains sont plus profondément inscrites dans l’idéologie d’internet elle-même qu’il n’y paraît. L’innovation la plus intéressante apportée par Ethereum est la notion de smart contracts, des contrats intelligents qui s’exécutent automatiquement sur la chaîne.

Un contrat peut stipuler, par exemple, que si une condition donnée est vérifiée (par exemple, si un chauffeur conduit un passager d’un point A à un point B, ce qui se matérialisera par la géolocalisation de leurs téléphones), une transaction sera effectuée en ethers.

La blockchain permet donc d’automatiser, sans avoir à reposer sur aucun intermédiaire de confiance (un notaire, par exemple, ou l’entreprise Uber qui a l’autorisation de prélever de l’argent sur la carte bancaire de ses clients), l’exécution de contrats.

Il suffit d’écrire dans la blockchain les conditions sous lesquelles une transaction doit s’exécuter pour que des ethers, à une date ultérieure, passent d’un portefeuille à l’autre, à condition que leurs possesseurs aient cryptographiquement signé le contrat.

Des projets vont plus loin dans l’idée d’une gouvernance programmatique, transparente, immuable, à l’image des DAO ou Organisations Autonomes Décentralisées. Ces dernières représentent une organisation ou une entreprise, et inscrivent dans la chaîne les règles qui régiront leur fonctionnement.

Les DAO transforment les organisations et les individus en entités souveraines capables de créer leurs propres lois, immédiatement appliquées, gravées dans le code.

Elles permettent d’imaginer des principes de fonctionnement difficilement exécutables autrement – par exemple, un réseau de type Uber dans lequel la gouvernance et la valeur seraient distribués entre les chauffeurs participant au réseau en fonction du travail qu’ils fournissent, et qui décideront eux-mêmes de l’attribution des bénéfices à la fin de l’année sans autorité centrale.

En tentant de codifier et d’automatiser ainsi les rapports sociaux, les smart contracts et les DAO appartiennent à une vision du monde qui voit dans les relations humaines une source de flottement dans lequel s’immiscent des enjeux de pouvoir (qu’on appelle communément la politique), et mettent en doute la capacité de l’Etat à faire appliquer les règles dictées par la Loi.

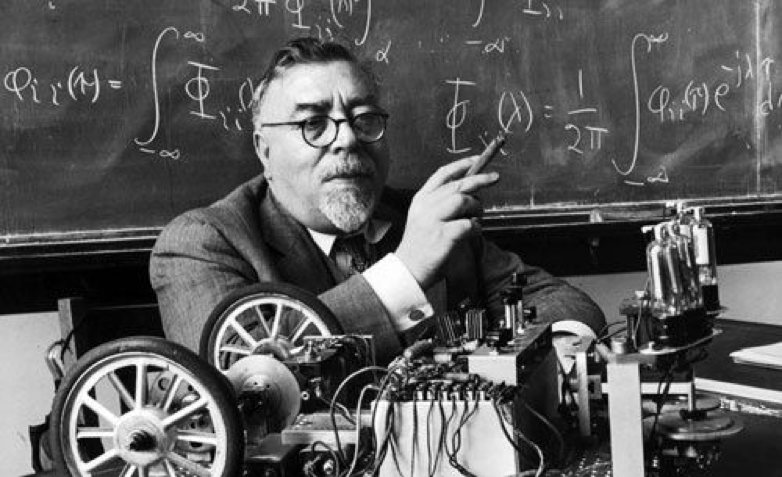

Ils contribuent à normaliser les rapports entre être vivants, entre le monde physique et le cyberespace. Ils créent un monde programmable, dans lequel les interactions entre hommes et machines s’inscrivent dans un vaste organisme, accomplissant la prophétie codifiée par Norbert Wiener dans son livre paru en 1948, La Cybernétique, Information et régulation dans le vivant et la machine.

Norbert Wiener, le père de la cybernétique

Dans l’utopie numérique, la cybernétique était la promesse qu’un système horizontal, décentralisé, à travers lesquels se propagent signaux et boucles de rétroaction, pouvait s’auto-réguler, à l’image de certains écosystèmes naturels, sans autorité centrale, sans gouvernement, sans oppression, garantissant une forme de liberté et d’émancipation.

Pourtant, la théorie cybernétique peut aussi être interprétée comme un précurseur aux dispositifs de contrôle qui viendront se greffer à internet, qu’il s’agisse du système imaginé par Cambridge Analytica pour agir sur les décisions des électeurs à travers Facebook, ou du système de crédit social toujours en cours de déploiement en Chine, visant à encourager les citoyens et les entreprises à conformer leurs comportements à l’éthique décidée par le Parti pour la société.

Entre centralisation à outrance, création artificielle d’une rareté numérique, ancrage de l’économie numérique dans une physicalité toujours plus destructrice de l’environnement, et dispositifs réduisant l’interaction sociale à des contrats automatisés, certaines tendances de l’industrie blockchain semblent finalement entériner la longue agonie de l’utopie numérique.

Plus d’infos sur l’auteur : article écrit par Jonathan Bourguignon, entrepreneur, impliqué sur plusieurs projets blockchain, et auteur d’Internet, Année Zéro, récemment publié aux éditions Divergences et disponible en librairie. Ses expériences à la croisée des communautés et des écosystèmes lui donnent la perspective nécessaire pour confronter les points de vue et multiplier les échelles d’analyse.

Ajouter un commentaire