Blog

-

François Couplan, ethnobotaniste

- Par Thierry LEDRU

- Le 02/03/2021

"Sans les plantes, nous n’existerions pas !" - François Couplan, ethnobotaniste

par Nadja Viet publié le 28 mai 2020 à 18h31

Voici une vérité essentielle qu’il est utile de conscientiser, pour développer une nouvelle relation au végétal, une meilleure approche d’un monde qui se révèle fascinant et généreux. Pour partager avec nous sa passion des plantes, François Couplan était l’invité de l’émission « Grand Bien vous fasse ».

Les plantes communiquent entre elles et aussi avec nous, humains ! © Getty / Muhammad Purnomo / EyeEm

Dans son émission Grand Bien vous fasse du lundi 25 mai 2020, Daniel Fiévet reçoit François Couplan, auteur de nombreux ouvrages sur les plantes et en particulier, son dernier opus : Ce que les plantes ont à nous dire, publié aux éditions Les Liens qui libèrent.

Sillonnant la planète, cet ethnobotaniste de renom se trouve à l’origine du renouveau de l’intérêt porté aux plantes comestibles et médicinales en France et de par le Monde.

Avec pédagogie et enthousiasme, François Couplan nous exhorte à redéfinir notre rapport à la Nature et, en particulier, aux plantes qui, selon lui, ont subi un rejet socio-historique, désaffection non fondée puisque le végétal est tout de même à la base de l’alimentation et du vivant, que l’on soit végétarien ou pas, avec, entre autres, la fonction chlorophyllienne génératrice d’oxygène.

Vous connaissez certainement la soupe d'orties ou la salade de pissenlits, mais peut-être aurez-vous plaisir et intérêt à découvrir quelques autres des 1 600 espèces que François Couplan s’est plu à dénombrer dans toute l'Europe.

L'essayiste, philosophe et poète, Ralph Waldo Emerson, ami de Henry David Thoreau, disait :

Il n’y a pas de mauvaises herbes, il y a des plantes dont on ne connaît pas les propriétés.

… et François Couplan, d’ajouter à cette sage appréciation : « … dont on ne connaît PLUS les propriétés ! »

Consommer des plantes sauvages

François Couplan apporte un éclairage intéressant sur cette lacune de notre mémoire patrimoniale. En effet, il semblerait que pour des raisons socio-historiques, dès le Moyen-Âge, « les plantes sauvages aient été dévalorisées et ne fassent plus partie de la nourriture habituelle ».

Avant tout, on se nourrit de symboles.

Le clivage de la société, d’une part les riches et d’autre part, les pauvres, a scindé également les ressources alimentaires : les riches pouvaient se payer les services d’un jardinier et cultiver ainsi des espèces transformées par le génie humain.

Les populations de condition modeste, vivant à la campagne aussi pour des raisons économiques, continuaient de se nourrir d’orties, de pissenlit ou autres plantes sauvages, mais, petit à petit, toute cette culture populaire attachée aux vertus des plantes a sombré dans l'oubli.

Gravure d’un livre de botanique illustrée (1886) © Getty / Bauhaus 1000

"Pourtant, se nourrir de végétaux cultivés et d’animaux élevés pour cela est très récent dans l’Histoire humaine" rappelle François Couplan, qui donne quelques chiffres à l’appui : "90 % de la production agricole mondiale concerne seulement une vingtaine d’espèces végétales, et si nous connaissons une trentaine de fruits et légumes, ce sont des dizaines et des dizaines d’espèces qui nous entourent dans la Nature, et qui sont tellement plus intéressantes en micronutriments".

L’Organisation Mondiale de la Santé alerte depuis longtemps sur le fait que la plupart des humains sont carencés en vitamine C, en fer, en sels minéraux, en oligo-éléments, en flavonoïdes et en antioxydants. L’ethnobotaniste précise que : « Nous, Occidentaux, même si nous mangeons des produits biologiques, sommes carencés ».

Spécialiste de l’alimentation par les plantes, François Couplan précise qu’effectivement, les plantes à l’état sauvage, sont extrêmement riches en micronutriments, ces substances que nous ne pouvons pas synthétiser et qui sont pourtant essentielles au bon fonctionnement de notre organisme.

Pour exemple, l’ortie est très riche en protéines, elle est équilibrée en acides aminés et ses feuilles sont riches en provitamine A et en vitamine C (huit fois plus que le citron !). Sur la chaîne YouTube du Chemin de la Nature, vous pouvez consulter cette courte vidéo très instructive en ce qui concerne cette plante, hélas, très mal considérée :

Les plantes sauvages constituent une source extraordinaire de micronutriments, mais elles permettent aussi, en situation d’épidémie, d'augmenter la capacité de notre corps à s'adapter aux différents stress, quelles que soient leurs origines. On parle de plantes adaptogènes, et François Couplan d’ajouter que, selon lui :

Nous, humains, sommes faits pour manger des plantes sauvages.

Tisanes, infusions ou décoctions, alcools ou apéritifs, assaisonnements, plats cuits ou salades, sirop ou confits, glaces ou sorbets, confitures ou gelées, il existe mille façons d’accommoder les plantes sauvages, qu’il est important, préalablement, de bien identifier.

Certaines plantes sont des versions sauvages de légumes courants comme les poireaux et les asperges sauvages. Beaucoup de plantes sauvages s'utilisent comme des légumes, comme les feuilles de bourrache ou de pissenlit.

À la rencontre des plantes sauvages

Au-delà de la consommation de plantes sauvages, et de l’encouragement à nous soigner grâce aux plantes médicinales, François Couplan nous exhorte à nous interroger sur notre rapport au monde végétal, à reconsidérer cet anthropocentrisme qui gâche notre relation avec le vivant et les plantes :

Le monde végétal est fascinant, je l’explore depuis toute une vie sans cesser un instant de m’en émerveiller.

Le botaniste nous encourage à développer notre connaissance des plantes, décrites dans les herbiers ou les livres de botanique, mais aussi à les regarder, les contempler au fil des saisons, à les sentir, les toucher et à les ressentir, en un mot, à les fréquenter comme des êtres vivants, ce qu’elles sont !

N’hésitant pas à parler de "relation amoureuse" avec les plantes, François Couplan nous propose " de découvrir les extraordinaires secrets des plantes et la longue et tumultueuse relation que nous entretenons avec elles, une aventure commune qui façonne son histoire depuis la nuit des temps", pour peu que nous soyons capables de garder cet émerveillement, cette soif de découverte et cette humilité devant tant d’ingéniosité d'une Nature si généreuse.

L’idée simple, que développe l’ethnobotaniste dans son dernier livre au titre très explicite, Ce que les plantes ont à nous dire, est que nous avons tout à gagner, pour notre santé, mais aussi pour notre sensibilité et notre bonheur, à rencontrer vraiment les plantes qui communiquent avec nous depuis toujours.

Une riche bibliographie

Outre son dernier ouvrage, Ce que les plantes ont à nous dire, évoqué dans l'émission, François Couplan, spécialiste des utilisations traditionnelles des plantes sauvages et cultivées, qu'il a étudiées sur les cinq continents, a énormément publié.

Son ouvrage remarquable, Guide nutritionnel des plantes sauvages et cultivées, publié chez Delachaux & Niestlé, dans la collection Les Guides du Naturaliste, est une bible, tant pour les amateurs de botanique mais aussi pour tous ceux qui souhaitent connaître la valeur nutritive des plantes !

La collaboration entre François Couplan et le cuisinier étoilé Marc Veyrat a donné naissance à L'Herbier Gourmand, un plaisir pour les yeux et les papilles, et tous les moyens de reconnaître 50 plantes et de les utiliser dans 100 recettes étonnantes. Un véritable herbier à emporter en balade nature.

En presque 40 ans, l'ethnobotaniste a publié 85 ouvrages différents sur les plantes sauvages comestibles, la cuisine sauvage, la nature et d'autres aspects liés aux relations entre l'homme et les végétaux.

À la rencontre des plantes sauvages

Pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages, il existe de nombreux sites, en voici une courte sélection :

Vous pouvez suivre la chaîne YouTube Le Chemin de la Nature, d’un autre botaniste de terrain, Christophe de Hody, qui propose une série de courtes vidéos pour vous permettre d’identifier les plantes sauvages, les arbres, mais aussi les champignons et vous apprendre à les consommer en toute sécurité.

Vous pouvez rejoindre la communauté virtuelle Tela Botanica. Cette plateforme MOOC compte plus de 50 000 botanistes en herbe, si je puis dire, et assure aussi des cours en ligne très accessibles et gratuits.

Réécouter l’émission Grand Bien vous fasse, du lundi 25 mai 2020, animée par Daniel Fiévet et avec, comme invité, François Couplan.

-

L'ego encapsulé (3)

- Par Thierry LEDRU

- Le 02/03/2021

"Korzybski, le père de la sémantique générale, a qualifié l’humanité de lieuse de temps, parce qu’elle a le sens de l’avenir. Apparemment, les animaux ne le possèdent pas, car ils ne prévoient pas. Les sciences sont, en effet, une forme de prédiction. Mais notre pouvoir de prédiction constitue à la fois un avantage et un désavantage. D’une part, à partir du moment où il peut prévoir, l’homme possède un pouvoir sur l’avenir. D’autre part, il est troublé parce qu’il sait qu’il mourra et qu’il n’a pas d’avenir véritable. C’est un atout déprimant. Alors il se donne dix ans ou un peu plus. Il se décharge des responsabilités plus lointaines sur ses enfants."

Allan Watts

Il est évident que la conscience de notre mort en temps qu'individu est à la source de notre course en avant, de ce "toujours plus" qui caractérise les sociétés occidentales et même désormais les sociétés orientales. Il nous faut acquérir le pouvoir de jouir de cette vie avant qu'elle ne s'arrête. Et c'est une véritable angoisse qui ne trouve son apaisement que dans cette euphorie, cet activisme, cette frénésie à faire. Je ne vais pas tenter de faire ici un résumé des milliers de livres qui ont été écrits sur le sujet.

Tout cela n'aurait pas été problématique si ça n'avait pas engendré toutes les exagérations dont nous vivons désormais les effets. Car, à se penser individuel, à se voir comme une identité séparée du tout, nous n'avons plus conscience de la portée universelle et intemporelle de nos actes.

Encore une fois, j'entends les critiques fuser, comme je les lis bien souvent sur les forums ou blogs qui abordent les thèmes de "survivalisme", de "décroissance", de "changement de paradigme". Les adversaires de ces idées qui ricanent en imaginant la vie de ces "suvivalistes" dans leurs grottes, à la lumière de la bougie, à faire cuire quelques racines dans une vieille marmite, sur un feu de bois et à collectionner les reliques d'un monde moderne écroulé.

C'est juste pitoyable et j'en ai encore été le spectateur aujourd'hui sur un forum économique. Je n'ai même pas essayé de participer aux échanges. J'en suis fatigué.

C'est si facile de réduire celui qui pense autrement à un déglingué du bulbe.

Mais bon, comme le dit le dicton populaire, "c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses."

Nous ne sommes pas des identités séparées de tout. Cette idée, c'est celle que Allan Watts a appelé "l'ego encapsulé".

Et c'est à la source de toutes les dérives de l'humanité.

Dans le concept de "croissance verte", de "développement durable", ou dans "l'écomodernisme", il n'est aucunement question de remettre en question ce fonctionnement de l'ego encapsulé. Il s'agit avant tout de le péréniser au mieux. Et c'est bien pour cela que ça n'a pas de sens. Nous continuons à marcher dans la même direction, avec les mêmes objectifs, avec la même "philosophie".

Il n'y aucun changement dans tout ça. Il ne faut donc y espérer aucune solution durable. C'est juste une façon de prendre le problème et de le rejeter un peu plus loin.

Beaucoup répondront que ça n'est pas bien grave. Ils seront morts avant que le véhicule ne bascule dans le fossé. Une preuve supplémentaire de la puissance mortifère de l'ego encapsulé.

-

Allan Watts : Eloge de l'insécurité

- Par Thierry LEDRU

- Le 02/03/2021

Tout comme Gurdjieff ou bien Ouspensky ou encore René Daumal, Alan Watts fait partie des auteurs qui m'ont considérablement "remué", agité intérieurement, invité à explorer des espaces inconnus, qui m'ont amené à bousculer les certitudes insérées, les enseignements ingurgités comme d'inévitables connaissances quant ils ne sont qu'une soupe commune.

Je reviens à ces lectures de temps en temps, comme une espèce de pélerinage.

Rien chez Alan Watts ne se lit facilement car tout ce qu'il écrit relève de l'inattendu. Soit la curiosité l'emporte et on continue le chemin, soit on s'arrête. Mais il n'y a pas de demi-mesure, on ne peut pas cheminer avec lui tout en étant ailleurs.

Cet article de présentation représente une belle page de découverte.

https://revolution-lente.coerrance.org/eloge-de-l-insecurite-alan-watts.php

Éloge de l’insécurité - Alan Watts

« Essayer de tout comprendre en fonction de la mémoire, du passé et des écrits, c’est comme avoir vécu l’essentiel de sa vie, le nez dans un guide touristique, sans jamais regarder le paysage. »

« Chercher l’éveil, c’est comme utiliser ses lunettes pour les chercher. »

Le livre Éloge de l’insécurité

Éditions Petite Bibliothèque Payot, février 2005. Titre original : The Wisdom of Insecurity (Vintage Books) (1951) Traduit de l'anglais (États-Unis) par Benjamin Guérif

Quatrième de couverture

QUATRIEME DE COUVERURE

"J'ai toujours été fasciné par la loi de l'effort inverse : quand vous essayez de rester à la surface de l'eau, vous coulez ; mais quand vous essayez de couler, vous flottez. Mon livre explore cette loi en l'appliquant à la recherche par l'homme de la sécurité psychologique, et à ses efforts pour trouver des certitudes spirituelles et intellectuelles dans la religion et la philosophie. Écrit avec la conviction qu'aucun thème ne pourrait être mieux approprié à une époque où la vie humaine semble particulièrement précaire et aléatoire, il soutient que pareille insécurité résulte de la volonté d'atteindre cette sécurité, et que, a contrario, salut et bon sens consistent à reconnaître le plus radicalement possible que nous n'avons aucun moyen d'assurer notre propre salut." — Alan Watts.

Un livre revigorant, par l'un des "pères" de la contre-culture aux États-Unis, qui figure en bonne place dans Les Livres de ma vie de Henry Miller.

Éloge de l’insécurité montre comment cette loi régit notre quête d’une sécurité psychologique et les efforts que nous déployons pour trouver des certitudes spirituelles et intellectuelles dans la religion et la philosophie. Ce livre est écrit avec la conviction qu’aucun thème ne pourrait être mieux approprié à une époque où la vie humaine semble particulièrement précaire et aléatoire. Il soutient que cette insécurité résulte de la volonté d’atteindre la sécurité et que, a contrario, salut et bon sens consistent à reconnaître le plus radicalement possible que nous n’avons aucun moyen d’assurer notre propre salut.

Voilà qui commence à ressembler à un extrait de Alice au Pays des Merveilles, dont ce livre est une sorte d’équivalent philosophique. Car le lecteur se trouvera fréquemment dans un monde sens dessus dessous, où l’ordre normal des choses paraît complètement inversé. Ceux qui ont lu certains de mes livres trouveront ici des éléments qui semblent en contradiction totale avec bien des choses que j’ai dites précédemment. Ce n’est cependant vrai que sur des points mineurs. Car j’ai découvert que l’essence même de ce que j’essayais de dire dans ces livres était rarement comprise, l’ossature et le contexte de ma pensée en cachant souvent la signification. Mon intention ici est d’approcher cette même signification à partir de prémices entièrement différents, et en des termes qui ne confondraient pas la pensée avec les multiples associations non pertinentes que le temps et la tradition leur ont attaché.

Dans ces livres, j’avais le souci de défendre certains principes de religion, philosophie et métaphysique en les réinterprétant. C’était, je pense, superflu, inutile et propre à semer la confusion, car seules les vérités douteuses ont besoin d’être défendues. Ce livre, quoi qu’il en soit, est dans l’esprit du sage chinois Lao-Tseu, maître de la loi de l’effort inverse, qui a déclaré que ceux qui se justifient ne convainquent pas, que pour connaître la vérité on doit se débarrasser de la connaissance, et que rien n’est plus puissant et créatif que le vide, qui suscite l’aversion de l’homme. Ainsi, mon but est de montrer ici, à la mode du rebours, que ces réalités essentielles de la religion et de la métaphysique sont défendues lorsqu’on les ignore, et démontrées quand elles sont détruites.

Je suis heureux de reconnaître que le projet de ce livre a pu être mené à bien grâce à la générosité de la fondation créée par le New-Yorkais Franklin J. Matchette à la fin de sa vie, un homme qui consacra une grande partie de son existence à la science et à la métaphysique, un de ces rares hommes d’affaires qui n’a pas complètement été absorbé dans le cercle vicieux consistant à faire de l’argent pour faire de l’argent pour faire de l’argent. C’est pour cette raison que la Fondation Matchette est dévolue au développement des études métaphysiques, et, inutile de le dire, c’est pour moi un signe de perspicacité et d’imagination de la part de ses dirigeants qu’ils aient bien voulu s’intéresser à une approche si "contraire" de la connaissance métaphysique.Alan W. Watts

Interview par Jacques Mousseau, septembre 1968

Source : chronophonix.blogspot.com

Le Nouveau Planète

Initialement publié dans le numéro 2 de la revue "Le nouveau planète" en septembre 1968, voici un entretien avec Alan Watts par Jacques Mousseau, qui nous montre que les préoccupations socio-spirituelles d’il y a 40 ans n’ont pas tellement changé…

À travers l’œuvre d’Alan Watts court la préoccupation de jeter un pont entre pensée occidentale et pensée orientale.

En Amérique, Alan Watts est devenu l’un des maîtres à penser de la jeunesse, non seulement des hippies de San Francisco et de New York, mais des étudiants des campus. Watts n’est pas allé au devant des consciences révoltées ou inquiètes. Depuis près de 30 ans, il poursuit la même quête. Soudain, sa vision du monde et de l’homme a rencontré la sourde interrogation qui s’élève de la jeunesse des deux continents.

Quantité d’étudiants viennent frapper à la porte du vieux ferry-boat dont il a fait sa demeure dans la baie de Sausalito. Ils assistent à ses séminaires de philosophie comparée. Ils l’accueillent dans leurs journaux et périodiques. The Oracle a organisé un débat entre le philosophe et Hermann Kahn, l’homme qui calcule des modèles de sociétés technologiques futures.

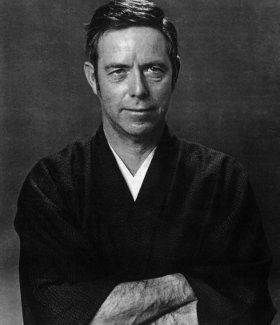

Alan Watts a passé le printemps et le début de l’été à se déplacer de campus en campus, où il parlait plus d’une philosophie de la vie, d’un art de vivre, qu’il ne faisait d’exposés dogmatiques sur tel ou tel système de pensée. Alan Watts, né le 6 janvier 1915, à Chislehurt (Grande-Bretagne), est docteur en philosophie et docteur en théologie. Avant d’émigrer d’Angleterre aux États-Unis, peu avant la guerre, il était pasteur de l’Église anglicane. Après avoir abandonné son ministère, il a passé plusieurs années au Japon où il a étudié le bouddhisme zen. Depuis la guerre, il a enseigné dans les universités américaines de Harvard, Cornell, Hawaii. Des millions d’auditeurs suivent ses conférences à la radio. Enfin, il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur la philosophie et la religion comparées.

PLANÈTE — Vous vous êtes consacré à l’étude des philosophies et des religions orientales. Par curiosité ?

Alan Watts — Mon intérêt pour la philosophie orientale ne tient pas à l’exotisme. Il tient au fait qu’il ne s’agit pas d’une philosophie au sens où nous l’entendons en Occident. La philosophie occidentale est spéculative. C’est un échafaudage de théories concernant la nature de l’être et la nature de la connaissance, uniquement basées sur des mots. La philosophie orientale, en revanche, est empirique. C’est une expérience. Son but fondamental est de modifier la conscience de telle sorte que l’individu puisse connaître une expérience de lui-même différente de celle qu’on appelle normale. L’expérience normale de nous-même est déterminée par la culture dans laquelle nous vivons. Chaque culture est comme un jeu par lequel nous jouons la vie de diverses manières : il y a le jeu de la girafe, le jeu de l’hippopotame, le jeu du kangourou, et il existe différents jeux humains. Certains de ces jeux ne vont pas : leurs règles sont en contradiction avec elles-mêmes. Lorsqu’un jeu humain se trouve placé sur ce que j’appelle une trajectoire à collision, il risque de détruire la planète. Ce jeu est mauvais. Alors nous avons besoin de sentiments nouveaux, de règles nouvelles, de concepts nouveaux pour définir ce que signifie être en vie, ce que signifie être un homme. En d’autres termes, nous avons besoin de cesser de nous considérer, ici, comme des étrangers dans un monde étranger. Telle est mon idée de base.

Alan Watts — Mon intérêt pour la philosophie orientale ne tient pas à l’exotisme. Il tient au fait qu’il ne s’agit pas d’une philosophie au sens où nous l’entendons en Occident. La philosophie occidentale est spéculative. C’est un échafaudage de théories concernant la nature de l’être et la nature de la connaissance, uniquement basées sur des mots. La philosophie orientale, en revanche, est empirique. C’est une expérience. Son but fondamental est de modifier la conscience de telle sorte que l’individu puisse connaître une expérience de lui-même différente de celle qu’on appelle normale. L’expérience normale de nous-même est déterminée par la culture dans laquelle nous vivons. Chaque culture est comme un jeu par lequel nous jouons la vie de diverses manières : il y a le jeu de la girafe, le jeu de l’hippopotame, le jeu du kangourou, et il existe différents jeux humains. Certains de ces jeux ne vont pas : leurs règles sont en contradiction avec elles-mêmes. Lorsqu’un jeu humain se trouve placé sur ce que j’appelle une trajectoire à collision, il risque de détruire la planète. Ce jeu est mauvais. Alors nous avons besoin de sentiments nouveaux, de règles nouvelles, de concepts nouveaux pour définir ce que signifie être en vie, ce que signifie être un homme. En d’autres termes, nous avons besoin de cesser de nous considérer, ici, comme des étrangers dans un monde étranger. Telle est mon idée de base.

P. — Pourquoi pensez-vous que le mode de penser et d’agir de l’Occident constitue une menace pour la planète ?

A.W. — L’Occidental parle de son action dans l’univers en termes d’agression ou de conquête. Il escalade une montagne : il dit qu’il la conquiert. Il guérit une maladie : il dit qu’il la vainc. Alors qu’au contraire il faut, pour guérir une maladie, non la maîtriser avec violence, mais apprendre à coopérer avec elle. Il faut apprendre à aimer ces bactéries dont nous avons besoin lorsqu’elles ne sont pas destructrices. Nous ne comprenons pas cet aspect du réel. Le résultat c’est qu’au lieu de civiliser le monde, nous sommes en train de le « losangéliser », car Los Angeles est l’un des exemples les plus terrifiants de perversion technologique.

P. — Losangéliser, c’est un fameux néologisme ! Vous pensez avoir trouvé dans la philosophie orientale les recettes d’une attitude meilleure ?

A.W. — Je le crois. Vous allez me demander pourquoi les Orientaux ne l’utilisent pas eux-mêmes ?

P. — Naturellement.

A.W. — Parce que notre civilisation leur a tourné la tête. Le pays d’Orient que je -connais le mieux est le Japon. C’est un curieux endroit : dans les restaurants, on peut voir tous les Américains manger de la cuisine japonaise et tous les Japonais manger de la cuisine européenne. Les Américains aiment s’intégrer au cadre japonais et les Japonais idéalisent tout ce qui vient d’Amérique. Les hommes d’affaires japonais s’habillent exactement comme les directeurs d’IBM : complets noirs, cravates noires. Ils oublient qu’ils ont inventé le seul costume masculin confortable : le kimono. Il est agréable et reposant à porter. Seulement, un Japonais m’a dit un jour que pour rien au monde il ne sortirait dans Tokyo en kimono. Pourquoi ? Parce qu’on ne peut pas courir après un autobus en kimono. Et c’est vrai. En kimono, on est obligé de traîner les pieds paisiblement, ce qui est excellent non seulement pour le corps, mais pour l’esprit. Si nous étions moins obsédés par le temps, par les rendez-vous à prendre, nous aurions une culture au rythme plus lent qui entrerait moins en conflit avec les autres et serait moins impérialiste, moins dominatrice.

P. — Et qu’est ce qui s’est "cassé", selon vous, en Occident ?

A.W. — Le problème est très compliqué. Assurer pour tout le monde nourriture, confort et soins médicaux et fondamentalement une question de technologie.

Jusqu’à la moitié du ’axe siècle, l’Orient et l’Occident en étaient au même point : pas d’égouts, pas de sécurité sociale, des lois et des institutions également barbares.

C’est au milieu du me siècle, avec la révolution industrielle, que nous avons découvert qu’il était possible de donner une chance de survie égale à tous. Cette découverte essentielle, l’Orient ne l’a pas faite pour bon nombre de raisons très complexes. Quant aux raisons pour lesquelles c’est en Occident qu’elle s’est faite en premier, elles n’ont aucun rapport ni avec le christianisme ni avec nos institutions.

P. — Ce que vous dites est singulier ! On pense généralement que c’est la pensée spécifique de l’Occident chrétien qui a permis le progrès et la démocratisation.

A.W. — Le christianisme n’y est pour rien. Avant le XIXe siècle, on chantait dans les églises un cantique qui disait : « Le Seigneur Dieu a créé toutes choses belles et harmonieuses, il a fait les créatures grandes ou petites, le riche dans son château et le pauvre à sa porte, riches ou humbles selon l’ordre qu’il a établi. » Le christianisme a toujours considéré la pauvreté comme allant de soi, au même titre que le Soleil ou la Lune. L’idée d’y changer quelque chose n’a pas germé avant le ’axe siècle et la révolution industrielle, au moment où il est devenu possible d’y remédier. C’est seulement à partir de ce point dans le temps que l’on a pu imaginer un monde d’où la pauvreté aurait disparu.

La difficulté à laquelle on se heurte ensuite n’est pas technique, mais psychologique. Elle naît de ce que les gens ne comprennent pas que l’argent est une fiction. L’idée que l’or est une richesse est une superstition aussi archaïque que la saignée. L’argent n’est qu’un instrument de comptabilité. Chaque nation devrait être une sorte de banque en société anonyme qui ouvrirait à sa population un crédit suffisant pour permettre la circulation de la production. Sinon, comme elle économise du travail, l’automation créera de plus en plus de chômage. Qu’attendait-on des machines, sinon qu’elles travaillent à notre place et qu’elles gagnent notre argent pendant que nous resterions assis au soleil à fumer et à boire du vin ? Mais si la communauté ne distribue pas les richesses à l’homme qui se repose pendant que la machine travaille pour lui, le producteur ne peut plus écouler ses produits. Les machines sont nos esclaves communs, elles ne sentent rien et ne se plaignent pas.

P. — À quoi attribuez-vous le fait que l’Occident ait inventé et fait la révolution industrielle ?

A.W. — Le moteur de l’évolution a été la géographie. Regardez la carte de l’Europe : c’est un colossal système de ports; la Méditerranée à elle toute seule est un port. Les Européens sont des navigateurs, et parce qu’ils voyageaient ils ont pu amalgamer les connaissances qu’ils recueillaient à droite et à gauche. C’est la synthèse de cette diversité de connaissances qui a donné naissance à la technologie. Les Chinois possédaient une foule de connaissances technologiques qu’ils n’ont jamais utilisées. Ils avaient découvert la poudre, mais au lieu de l’employer pour la guerre, ils en ont fait des feux d’artifices; en un sens, on pourrait dire que cela prouve qu’ils étaient plus civilisés que nous. Je suis profondément convaincu que c’est cette qualité de navigateurs propre aux Européens qui leur a permis de faire la révolution industrielle du XIXe siècle.

P. — L’Occident a eu un jour l’audace de prendre le cours des choses naturelles en charge.

A.W. — Oui. C’est le grand saut psychologique. En Asie, on a toujours considéré qu’intervenir dans l’ordre de la nature peut paraître profitable dans l’immédiat, mais que les conséquences lointaines sont menaçantes. Guérir les maladies, c’est parfait, mais que faire si la Terre devient surpeuplée ? Alors l’Orient a adopté une attitude détachée : suivre le cours des choses, mais ne pas tenter de le modifier. Actuellement, en Inde, en Chine, on cherche à copier l’Occident; l’Inde et la Chine veulent s’industrialiser et devenir des états farouchement modernes.

P. — Vous estimez que le revers de médaille de notre civilisation technique est son incapacité à promouvoir une pensée et une action à long terme ?

A.W. — Absolument ! Ce problème est fondamental. Korzybski, le père de la sémantique générale, a qualifié l’humanité de lieuse de temps, parce qu’elle a le sens de l’avenir. Apparemment, les animaux ne le possèdent pas, car ils ne prévoient pas. Les sciences sont, en effet, une forme de prédiction. Mais notre pouvoir de prédiction constitue à la fois un avantage et un désavantage. D’une part, à partir du moment où il peut prévoir, l’homme possède un pouvoir sur l’avenir. D’autre part, il est troublé parce qu’il sait qu’il mourra et qu’il n’a pas d’avenir véritable. C’est un atout déprimant. Alors il se donne dix ans ou un peu plus. Il se décharge des responsabilités plus lointaines sur ses enfants. Ici, par exemple, en Californie, la technologie et l’industrie sont en train de détruire complètement les ressources naturelles du pays. Cette région, que je connais bien, deviendra peut-être un désert, simplement parce que l’être humain n’est pas conscient de ce qu’il n’est pas une chose individuelle enfermée dans un sac de peau. Le remous dans la rivière est un événement isolé qui se produit dans la rivière, mais le remous et la rivière sont inséparables. Il en va de même en ce qui concerne l’être humain. C’est l’une des formes prises par l’énergie, et il est inséparable de son milieu. En écologie, qui est la science des relations entre les organismes et leur milieu environnant, l’organisme s’appelle milieu-organisme, avec un tiret pour bien montrer qu’il n’y a qu’un seul champ de comportement. L’organisme a le comportement de son milieu et le milieu a le comportement de tous les organismes qui y vivent. Mais l’individu n’en est pas conscient. Il se ressent comme un ego isolé dans un sac de peau, à mi-chemin derrière les oreilles et un peu en arrière des yeux. Même son corps ne lui appartient pas. Si vous dites à une fille qu’elle est ravissante, elle vous répondra que c’est bien masculin de ne s’attacher qu’au corps, que ce sont ses parents qui lui ont donné ce corps et qu’elle veut être admirée pour elle-même et non pour son chassis. En quoi elle se définit comme chauffeur ! Elle désavoue son corps, tout le monde désavoue son corps lorsqu’il dit j’ai, et non pas je suis un corps. À partir du moment où l’on est, et non plus où l’on a un corps, il se produit quelque chose d’extraordinaire, parce que le corps, lui, sait qu’il est relié à tout l’univers. Un échange d’énergie se fait continuellement entre ce qu’il y a au dehors et moi qui suis assis ici. Lorsqu’on commence à l’éprouver physiquement, on sait immédiatement qu’il n’existe pas de discontinuité, non seulement entre soi et la montagne que l’on voit par la fenêtre, mais entre soi et le système solaire tout entier, la galaxie dont fait partie le système solaire, toutes les galaxies, et tout à coup on comprend qu’on est ce qui est.

On ne peut pas se soulever de terre en tirant ses lacets de chaussures

P. — D’accord, mais d’où est venue cette attitude de séparation ? N’était-elle pas nécessaire à la connaissance objective ?

A.W. — L’attitude générale de l’Occidental à l’égard de l’univers a pour modèle une structure politique. C’est Dieu le maître, comme dans les sociétés monarchiques le roi est le grand tyran devant qui tous s’inclinent. Même la hiérarchie de l’Église est à l’image d’une cour royale : l’officiant tourne le dos au mur de crainte d’être attaqué, il est entouré de gardes, et l’assistance a le dos courbé, est agenouillée, parce que c’est une position dans laquelle on ne peut pas attaquer. Dieu, donc, a peur. Et cette image politique de Dieu est l’une des maladies dont souffre la culture occidentale. Imaginez. qu’un homme fasse une expérience mystique, soit spontanément, soit avec l’aide du LSD par exemple, qu’il réalise tout à coup qu’il est un avec Dieu, et qu’ensuite il aille dire qu’il est Dieu. Le fait paraîtra intolérable : comment oser prétendre qu’on est Dieu, puisque c’est Dieu le maître de l’univers ? Comment pourrait-on reconnaître un homme comme maître de l’univers entier, s’incliner devant lui et l’adorer ? Alors qu’aux Indes, lorsque quelqu’un vient de découvrir qu’il est Dieu et qu’il l’annonce, on le félicite, au contraire, d’avoir enfin fait cette découverte ! Pour les Orientaux, Dieu n’est pas un maître dominateur, un meneur de jeu politique, au contraire, c’est le danseur, l’acteur du monde, le grand comédien qui joue tous les rôles. L’image de Dieu, dans la culture indienne, étant différente, un individu peut dire qu’il est Dieu.

P. — Seulement, chez nous autres Occidentaux, la conscience la plus vive, c’est la conscience de la mort de Dieu.

A.W. — Je crois qu’il s’agit surtout de la mort d’une certaine idée de Dieu, de ce Dieu chrétien qui est un Dieu politique à l’image des antiques législateurs. C’est la découverte de l’idée orientale du dieu qui me paraît personnellement la seule valable. Je suis émerveillé par la vie, je voudrais pénétrer le mystère de ma propre existence, connaître les racines de ma conscience. Plus je suis convaincu que je suis moi aussi Dieu — mais certes pas le Dieu-Maître — plus cette découverte me paraît dépendre entièrement de l’abandon des images traditionnelles de Dieu. La foi, la vraie, est une ouverture au vrai quel qu’il soit. S’attacher à une image d’un Dieu qui protège l’univers, prend soin de lui, me semble précisément un manque de foi total. On ne peut pas se raccrocher à l’eau pour nager : il faut lui faire confiance. De la même manière, les images mentales de Dieu sont encore plus sournoisement dangereuses que les idoles de bois ou de pierre. Ce qui est mort, ce sont nos anciennes images, nos anciens symboles, nos concepts de Dieu. Dès que nous en serons débarrassés, dès que nos vitres intérieures auront été lavées, nous pourrons enfin voir le vrai ciel et le vrai soleil. Dès le moment où l’on accepte l’idée qu’il n’existe rien derrière quoi s’abriter, ni sécurité, ni certitude, ni compte en banque, ni assurance sur la vie pour tromper sa peur, toute l’énergie mobilisée à se protéger redevient immédiatement disponible pour les choses constructives. Après tout, on ne peut pas se soulever de terre en tirant sur les lacets de ses chaussures.

P. — La conscience occidentale est aussi une conscience individuelle : Mao veut « tuer le moi ». C’est le chemin pour vous ?

A.W. — Les rapports entre boudhisme et révolution culturelle restent à étudier. Mais le message du "non-moi oriental" est pour l’Occident le plus important. Étant donné notre maîtrise dans le domaine technologique et afin que nous puissions utiliser la technologie d’une manière non destructrice, il faut que nous sentions que nous faisons partie d’un courant. Je pense que la plupart des Occidentaux qui sont pris dans l’engrenage de notre civilisation ont un besoin urgent de découvrir qui ils sont, de découvrir que ce qu’ils appellent moi est en continuité avec l’univers physique tout entier. D’où l’intérêt actuel de l’Occident pour l’Orient, et les choses de l’Orient comme le yoga.

P. — Notre culture nous a enfermés dans une contradiction. D’un côté, elle met l’accent sur l’individu. De l’autre, elle fait que, par ses modes de vie collectifs, cet individu se sent écrasé. Nous peinons pour nous adapter à la civilisation que nous-mêmes avons bâtie.

A.W. — Il existe une raison à cela : c’est que notre conception de l’individu est une erreur. Nous nous débattons entre deux notions qui sont en conflit. D’un côté l’homme qui affronte seul les éléments : c’est le pionnier, celui qui a colonisé le Far West. De l’autre côté, l’homme au service de l’État et de la collectivité : c’est l’homme-fourmi. Dans les deux cas, on ignore le fait que l’individu et le monde appartiennent à un même processus. Les doigts de la main peuvent bouger séparément, mais uniquement parce qu’ils font partie de l’organisme. De la même façon, nous sommes, vous et moi, deux personnalités complètement différentes et uniques, mais plus nous faisons partie de l’ensemble, plus nous sommes uniques. Nous appartenons au même organisme, et plus nous le réalisons plus le fait que nous sommes des fonctions du monde devient pour nous une réalité, plus nous devenons capables d’être uniques, différents, individuels.

P. — Pour résoudre nos conflits et d’autres, nous disposons des sciences humaines. Mais est-ce que les psychologues, les psychanalystes et les sociologues sont convenablement outillés pour faire évoluer favorablement l’homme et la société ?

A.W. — Non. Pourtant, je souhaiterais qu’ils le soient. La psychanalyse est devenue une religion, une religion établie, orthodoxe. Tout y est : elle a ses successions apostoliques, ses rites, ses hérétiques et ses hérésies. Jung est à Freud ce qu’Arius est à la tradition chrétienne. On a cherché des preuves statistiques de l’efficacité de la psychanalyse. Selon les statistiques existantes, il faudrait plus de temps pour guérir une névrose par l’analyse qu’en lui laissant suivre son cours toute seule. La guérison demande trois ans sans analyse et cinq ans avec analyse. Qui plus est, il existe un danger sérieux, du moins aux États-Unis, que la psychanalyse devienne une sorte de centrale fasciste. Les psychiatres détiennent le pouvoir. J’en connais un, un Anglais très brillant qui s’appelle Ronald Laing, qui pense que la schizophrénie est une réaction contre cette culture en folie dans l’engrenage de laquelle nous sommes pris. Voici comment il l’illustre : imaginons qu’un vol d’oiseaux traverse le ciel, que l’un quitte le groupe pour prendre une autre direction. On se posera alors la question : qui va dans la bonne direction ? Et vraiment on ne peut pas le savoir. Ce peut être le groupe aussi bien que l’oiseau qui l’a quitté. De la même manière, Laing estime que le schizophrène est quelqu’un qui, tout simplement, n’est pas en état de supporter la démence de notre culture et qui se trouve condamné à subir des symptômes extrêmement douloureux parce qu’il n’a pas pu s’intégrer. Généralement, lorsqu’un schizophrène entre dans un hôpital psychiatrique, il est étiqueté comme malade et les gens en blouse blanche qui l’approchent lui disent qu’il est un pauvre malheureux. Cependant, au fond de lui-même, il sait bien qu’il n’est pas malade, qu’il est en voie de guérison, tout comme lorsqu’on a de la fièvre.

par l’analyse qu’en lui laissant suivre son cours toute seule. La guérison demande trois ans sans analyse et cinq ans avec analyse. Qui plus est, il existe un danger sérieux, du moins aux États-Unis, que la psychanalyse devienne une sorte de centrale fasciste. Les psychiatres détiennent le pouvoir. J’en connais un, un Anglais très brillant qui s’appelle Ronald Laing, qui pense que la schizophrénie est une réaction contre cette culture en folie dans l’engrenage de laquelle nous sommes pris. Voici comment il l’illustre : imaginons qu’un vol d’oiseaux traverse le ciel, que l’un quitte le groupe pour prendre une autre direction. On se posera alors la question : qui va dans la bonne direction ? Et vraiment on ne peut pas le savoir. Ce peut être le groupe aussi bien que l’oiseau qui l’a quitté. De la même manière, Laing estime que le schizophrène est quelqu’un qui, tout simplement, n’est pas en état de supporter la démence de notre culture et qui se trouve condamné à subir des symptômes extrêmement douloureux parce qu’il n’a pas pu s’intégrer. Généralement, lorsqu’un schizophrène entre dans un hôpital psychiatrique, il est étiqueté comme malade et les gens en blouse blanche qui l’approchent lui disent qu’il est un pauvre malheureux. Cependant, au fond de lui-même, il sait bien qu’il n’est pas malade, qu’il est en voie de guérison, tout comme lorsqu’on a de la fièvre.

Car la fièvre non plus n’est pas une maladie mais un processus de guérison. Laing suggère de remplacer les hôpitaux psychiatriques par des institutions d’un genre totalement différent où, au lieu de porter des blouses blanches et de considérer le malade comme un individu socialement déchu, les médecins et les infirmières lui diraient : « Toutes nos félicitations : soyez le bienvenu. Vous êtes actuellement en train de subir un processus pénible, mais il conduit vers un état de meilleure santé mentale et nous sommes ici pour vous y aider.» Ronald Laing dirige un petit hôpital privé dans ce genre à Londres. Mais ses rapports avec les autres psychiatres sont négatifs. On peut, à présent, se permettre d’être un hérétique en religion, car on n’attache plus beaucoup d’importance aux hérésies religieuses, mais en psychiatrie, c’est grave et dangereux.

P. — La civilisation occidentale est à vocation hégémonique. Elle est devenue si puissante que nous pouvons très bientôt n’avoir plus au monde qu’une unique culture. D’accord ? C’est un péril ou une chance planétaire ?

A.W. — Un penseur prophétisait, il y a quelques années, qu’en 1968 — c’est-à-dire maintenant — le monde ne serait plus qu’une ville unique, ce qui est presque vrai. Les moyens de communication — radio, transports aériens — tendent à abolir les distances, et les villes les plus éloignées se ressemblent de plus en plus. Londres, Paris, San Francisco, New York, Tokyo et Hong-Kong possèdent chacune leur Hilton. Les langues mêmes se mélangent au point de donner du franglais, du japlish, et ainsi naît une culture uniformisée de la technologie industrielle.

Quant au danger que peut comporter une telle civilisation, la question vaut en effet la peine d’être posée… Il n’y a pas si longtemps, un groupe de généticiens de l’université de Californie avaient soulevé une question parallèle : si nous parvenons à fabriquer des individus de série comme nous fabriquons des avions de série, nous aurons trouvé la meilleure manière de répondre à nos besoins, c’est-à-dire que nous aurions, en fonction du modèle considéré, l’individu le mieux adapté. Mais adapté à quoi ? Pionnier pour défricher le Far West, ou travailleur d’équipe capable de s’intégrer dans le contexte moderne des grandes villes industrielles ? Car, avant tout, nous ignorons de quel type d’individu nous aurons besoin, parce que les conditions se modifient très vite et très brusquement. D’où la nécessité de préserver la variété des cultures existantes.

Le touriste cherche le dépaysement. Il cherche l’inconnu et la couleur locale et, lorsqu’il voyage, veut savoir si le lieu où il se rend est déjà « abîmé », c’est-à-dire s’il ressemble à ce qu’il quitte. Les Japonais conservent quelques réserves de couleur locale à l’intention des touristes, alors qu’eux- mêmes ne rêvent que de vie à l’américaine. Cependant, ces touristes ne sont plus convaincus, ni par les geishas ni par les maisons de thé. Ils savent qu’ils assistent à un spectacle, à une mise en scène et que la véritable tradition s’est coupée de ses racines. Il ne reste plus qu’un décor préservé à leur usage. Le tourisme est un exemple de ces mécanismes d’auto-neutralisation. Il y perd sa raison d’être.

P. — Seulement, à ce durcissement généralisé peut correspondre le désir d’un nouvel enracinement dans la vie spirituelle. Et c’est peut-être dans nos pays, déjà vaccinés contre les enthousiasmes de la modernisation, que ce désir se manifestera.

A.W. — D’ici quelques années, des autoroutes immenses sillonneront l’Asie, on y roulera en Ford, vêtu à l’européenne, on y trouvera des hot-dogs. Mais, au même moment, aux États-Unis, apparaîtront des lamaseries, des moines, des ashrams, dont les hippies sont les annonciateurs…

L’argent n’est rien, ce n’est pas la richesse,

P. — Les hippies : vous croyez à leur avenir ?

A.W. Oui. Ils ont vu ce que la civilisation de l’Occident a apporté à leurs parents. Ils n’en veulent pas. Cela ira loin. Le problème de l’Occident est la confusion du symbole avec la réalité. Le pain par exemple, qui est le symbole de la vie même, n’est qu’une sorte de matière plastique à base de blé, additionnée de vitamines.

Nos maisons mêmes sont mal construites parce que le travail n’est pas fait honnêtement — et ne peut l’être. Il est impossible dans ce système pour un ouvrier ou un artisan qui connaît et aime son métier de gagner sa vie, car on attend et exige de lui du travail bâclé. De même, il s’est créé une confusion entre argent et richesse, alors qu’en réalité l’argent sert à mesurer la richesse, exactement comme les centimètres servent à mesurer le bois ou le métal. Cette confusion a d’ailleurs considérablement freiné l’évolution technologique. Le but de la technologie, je l’ai dit, est en effet de faire exécuter par les machines les travaux ennuyeux qui sont actuellement le gagne-pain de la plupart des gens — ce qui est effectivement devenu possible. Quoi faire alors des gens ? Si on identifie argent et richesse, la question de payer les hommes pour le travail exécuté par les machines ne peut pas se poser. Si d’autre part on accepte de les payer tout de même, on va inévitablement se demander d’où viendra désormais l’argent. En fait c’est une question absurde, car l’argent, pas plus que les centimètres, n’est jamais venu de nulle part, au contraire du bois, de l’énergie hydro-électrique ou du minerai de fer. Mais l’argent n’est qu’une comptabilité sur papier des richesses d’une communauté, d’un territoire ou d’une nation. S’il n’existe plus de salaires, c’est-à-dire en fin de compte si le pays ne se paie plus à lui- même le travail fait par ses machines, il ne pourra plus écouler ses produits faute de pouvoir d’achat. C’est une chose extrêmement difficile à faire comprendre aux gens et pourtant c’est le seul système qui puisse fonctionner. Si chaque représentant de la race humaine recevait un revenu national garanti correspondant au travail accompli par les machines, immédiatement se poserait un problème d’inflation, car les prix ne cesseraient de monter pour capter le nouvel argent — alors qu’en réalité la hausse des prix ne fait que réduire la valeur de l’unité monétaire — et nous entrerions dans le cercle vicieux : hausse des prix, revendications syndicales, augmentations de salaires, nouvelle hausse des prix, etc. Quant aux gens très riches, le profit qu’ils peuvent en tirer est purement illusoire, parce qu’il ne leur est pas vraiment possible de jouir de leur richesse. Comment vivre dans six maisons à la fois, ou manger douze rôtis à un seul repas ? Il y a des limites à la capacité de consommation. En revanche, dès le moment où l’on confond argent et richesse, il n’existe plus de limites et l’on devient insatiable, bien que la possession d’une énorme quantité d’argent n’apporte strictement rien.

P. — Vos hippies, selon Toynbee, sont quelque chose comme les premiers chrétiens dans l’Empire romain. Ils sont, en gros, pour le jardinier contre l’ingénieur, c’est-à-dire pour l’homme vrai, qui n’est pas nécessairement un intellectuel ou un technicien utile au rendement. C’est ainsi que vous les voyez ? Et surgis du pays le plus fortement technologique !

A.W. — Aux États-Unis, je vais beaucoup dans les universités et dans les collèges. Il existe encore, bien sûr, une proportion importante de conformistes parmi les jeunes, mais j’ai néanmoins le sentiment qu’il s’est produit une mutation, et une mutation qui est l’avènement d’une nouvelle race, supérieurement intelligente, extrêmement cultivée, très avertie, et qui sait exactement comment employer son savoir. Aux États-Unis, les hippies sont parmi ce qu’il y a de plus doué. Cette jeunesse devrait le mieux réussir dans le monde académique, sauf qu’apparemment ce monde n’est pas à sa hauteur parce qu’il n’est organisé que pour approvisionner l’industrie en personnel de qualité. Nos hippies ne veulent ni de cela ni de la vie de famille telle qu’ils l’ont vécue chez leurs parents, où les individus sont isolés sans liens entre eux, sans relations. Jadis, la famille vivait autour d’une réalité — ferme ou boutique — où chacun avait sa place et son rôle, y compris les enfants, où le fils était apprenti chez son père. Cette tradition appartient au passé de la civilisation. On va à l’école pour recevoir une éducation superficielle et livresque qui peut tout au plus — et pourquoi pas — donner à un fils d’ouvrier l’ambition de devenir un intellectuel, mais qui enlève le sens des vrais métiers utiles (utiles à l’homme), comme s’il était indigne d’un humain d’être autre chose qu’un intellectuel, de faire le moindre travail non cérébral. Le résultat est que des métiers comme ceux de cuisinier, de coiffeur, de masseur, de chauffeur sont de plus en plus abandonnés aux machines qui, pourtant, ne possèdent ni discernement ni sensibilité. Le sens, le goût, l’habileté de l’artisanat disparaissent avec les petits métiers. Il existe cinq façons de communiquer avec le monde : cultiver la terre, cuisiner, travailler pour se vêtir, avoir un toit où s’abriter et faire l’amour. Autant dire que dans notre univers technologique, nous sommes loin de ces moyens de communication avec le monde matériel.

P. — On parlera de cet amour à refaire )) une autre fois. De l’amour physique comme extase, relation et connaissance. C’est un de vos sujets favoris. Mais voilà que vous écrivez un bouquin : le Philosophe dans la cuisine. La cuisine est à réhabiliter, comme l’amour ?

A.W. — Oui. Toute relation à la chair doit être réhabilitée, parce qu’elle est le chemin de la relation à l’univers entier. Les Chinois sont de vrais matérialistes, depuis des centaines d’années, les Français aussi d’ailleurs, bien que venant loin derrière : ils aiment la terre, ils en sont très proches : ce sont de merveilleux cuisiniers. Le fourneau qui sert à cuire les aliments est l’autel où s’accomplit la transformation d’une forme de vie en une autre. Le philosophe moderne Lin U Tan disait qu’un poisson mal préparé avait donné sa vie en vain. Si l’on est obligé de tuer pour vivre (et nous voici devant l’alternative : meurtre ou suicide), alors il faut le faire avec un immense respect. Ici, en Occident, on se nourrit à toute vitesse — bientôt les repas seront composés de comprimés - pour satisfaire les besoins fondamentaux en hydrocarbones, en protéines et en vitamines, mais on ne mange plus.

P. — Le grand sens du soulèvement de la jeunesse, c’est le passage d’une connaissance quantitative à la volonté d’une expérience de soi qualitative. C’est bien cela pour vous ?

A.W. — Oui. Le moment où les gens seront payés pour ne pas travailler approche très vite. Le marché du travail est saturé. Par la force des choses, l’école revient à son antique rôle : n’ayant pas besoin de travailler pour vivre, on peut se mettre en quête du savoir. À l’heure actuelle, ce qu’on intitule « recherche » consiste surtout à couper les cheveux en quatre. Mais les étudiants ont compris qu’ils perdent leur temps à accumuler des connaissances. Ils veulent vivre la complexité de l’expérience. D’où leur attirance pour les hallucinogènes, les religions orientales, les techniques de méditation, tout ce qui ouvre de nouveaux champs de conscience, de modes de perception. D’où aussi ce besoin de faire à plein l’expérience sexuelle. En musique, ce sont des gens comme les Beatles qui succèdent à Bach, Mozart et Stravinsky, et non pas les compositeurs professionnels et traditionnels. La poésie a été retrouvée grâce à Bob Dylan, Donovan : cette poésie qui se desséchait a maintenant des millions d’auditeurs. Des vieux métiers comme celui de luthier redeviennent actuels. J’ai vu récemment des guitares incrustées d’ivoire, comme on n’en avait plus vu depuis la Renaissance italienne, fabriquées par des hippies. C’est d’ailleurs ce qui est fascinant dans l’art de cette jeunesse : le retour au raffinement de l’artisanat véritable. On redécouvre la couleur, l’exubérance, la précision et le sens du détail, comme du temps des miniatures persanes ou celtiques, des œuvres monastiques du Moyen Age français, des émaux de Limoges et des vitraux de Chartres.

P. — Dernière question : vous vous considérez comme un philosophe, un homme religieux ou un gourou occidental ?

A.W. — Je suis philosophe, mais un philosophe qui ne construit pas un système intellectuel, un philosophe qui vit sa philosophie. Je ne suis pas prédicateur : je ne veux ni convertir ni changer personne. Je ne philosophe pas pour la gloire de la philosophie mais parce que je suis émerveillé par le monde et que j’ai envie de faire partager cet émerveillement.

Alan Watts

Biographie d’Alan Watts, par Jean-Claude St-Louis, 28 août 2005

Source : albertportail.info

Auteur et conférencier fécond, Alan Watts est connu pour ses nombreux ouvrages sur le christianisme, le zen, l’hindouisme et le taoïsme, dont "Le Bouddhisme zen", devenu un classique. Originaire de Grande-Bretagne, Watts fut chapelain de la Northwestern University durant la seconde guerre mondiale. À la suite de la publication, en 1947, de son livre "Face à Dieu", il quitta l’Angleterre pour se rendre en Californie, où il enseigna à l’Académie d’études asiatiques de San Francisco, aux côtés du dr. Frederick Spiegelberg.

Trois ans plus tard, à Berkeley, débutait sur les ondes de la KPFA, la série d’émissions "Au-delà de l’Occident". Ces chroniques radiophoniques d’Alan Watts connurent un tel succès dans le quartier de Bay Area, à San Francisco, que la KPFA en poursuivit la diffusion durant trente ans. D’autres stations de Pacifica accueillirent régulièrement ce programme dominical, soit à Los Angeles, New York et Boston. Vers la fin des années soixante et à l’orée des années soixante-dix, ce programme reçut le surnom d’"Antidote à la gueule de bois". Pendant cette période, les ouvrages de Watts attirèrent maintes fois l’attention du Los Angeles Times qui, dans ses pages littéraires, qualifia l’auteur en ces termes : "Alan Watts est sans doute l’interprète le plus éminent de la pensée orientale que nous ayons en Occident".

Dans le pays tout entier, universités, centres de séminaire et mouvements religieux d’avant-garde, accueillirent régulièrement le conférencier. À cette époque, les émissions dominicales, précédemment enregistrées aux studios de la KPFA, étaient désormais diffusées en direct et le présentateur de radio se transforma en un orateur plein d’entrain, ce qui valut à Watts, une réputation de philosophe amuseur. Lorsqu’il s’éteignit dans son sommeil en 1973, Alan Watts était attelé à l’écriture d’un ouvrage sur le taoïsme. Selon Watts, le monde n’est pas l’œuvre d’une entité suprême à visage humain, mais une réalité "qui va de soi". Telle était la conception de l’univers qu’il privilégiait. La sagesse qui consiste à ne pas contrarier le "cours des choses", afin de remédier au désordre écologique, avait trouvé chez lui, un écho profond. Watts se référait d’ailleurs à un "organisme-environnement", plus proche du "nous" que du "je".

Dans son livre "La Philosophie du Tao", paru en juillet 1953, Alan Watts démontre dans son introduction "De la synthèse philosophique", que le ton n’est plus le même et ce changement est révélateur de son évolution. En effet, Watts s’éloigna du cadre académique dans lequel il avait abordé ces questions, pour aboutir à l’expérience vécue, ce qui lui permit d’y répondre. Ainsi que l’écrivait la poétesse Elisa Gidlow, pour rendre compte du cheminement d’Alan Watts dans l’esprit du Tao : "il s’en imprégna jusqu’à la métamorphose ; à l’âge mûr, le jeune anglais réservé, un peu collet monté et confiné dans son univers intellectuel, était devenu un sage joyeux, un penseur universel, qui se distinguait par son ouverture d’esprit et sa spontanéité-espiègle". Alan Watts espérait que le Tao, administré à doses massives, parviendrait peut-être, dans sa profonde sagesse, à faire évoluer l’Occident, comme lui-même avait évolué.

Alan Watts reste, dans le monde anglo-saxon, un des penseurs et interprètes les plus respectés de la pensée orientale. À travers une vingtaine de livres, deux séries d’émissions de télévision, ainsi que de nombreuses conférences, il aura contribué à lever le voile sur les philosophies liées à l’hindouisme, au bouddhisme, au taoïsme et au zen. Pour Alan Watts, le zen est une fusion de l’être humain avec l’univers. La vie est la Voie et la Voie est la vie ! Le secret du zen est une transmission spéciale en dehors des Écritures, ne dépendant ni des mots, ni des lettres, destinée directement à l’esprit de l’homme.

Alan Watts, héraut de la contre-culture

Article sur Nouvelles-Clés Par Gilles Farcet : Nouvelles-Clés

Alan Watts fut l’un des papes de la contre culture-américaine dans les années soixante et son œuvre était très lue en Europe. Puis, précocement disparu à cinquante-huit ans, il entra dans une sorte d’oubli, ce qu’on appelle "l’enfer" des écrivains. On redécouvre aujourd’hui peu à peu son message de philosophe spirituel et libertaire.

Alan Wilson Watts était un drôle de bonhomme : un homme du paradoxe, à bien des égards. Jouisseur et ascète, érudit et communiquant de masse, l’âme chrétienne et le regard bouddhiste, contestataire icône de la contre-culture et connaisseur des traditions, Britannique de naissance, d’accent et de style en même temps que Californien invétéré... Et, à l’instar de bien des hommes du paradoxe, Watts était un visionnaire, précurseur et révolutionnaire de la conscience.

C’est en 1915 qu’il voit le jour à Chislehurst, un village du Kent. La campagne anglaise dans toute sa splendeur et, surtout, partie intégrante de la maison familiale, un jardin potager qui décidera de sa position d’écologiste avant la lettre. Il demeurera toute sa vie un grand amateur de nature et de jardinage. Entré en 1928 à la King’s School de Canterbury, il y reçoit une éducation censée faire de lui un parfait gentleman britannique. Aux sermons des ecclésiastiques anglicans chargés de l’éclairer sur son salut, il préfère les leçons pratiques du père d’un de ses camarades de classe, qui entreprend de l’initier aux plaisirs de la gastronomie lors d’un voyage sur le continent. Là aussi, la leçon sera déterminante. Watts affichera jusqu’à sa mort un goût prononcé pour la bonne chère, les vins et alcools fins, les cigares, plaisirs sensuels qui, pour lui, non seulement n’entrent pas en conflit avec la quête mystique, mais en constituent un aspect. Pour Watts, la spiritualité est amour de la vie et la vie se goûte à travers les sens associés à l’esprit et non uniquement par l’esprit.

Autre initiation majeure dispensée par ce père, décidément fort éclairé, la découverte du bouddhisme. Rappelons qu’en ce début des années trente, s’intéresser au bouddhisme est tout à fait inhabituel et incongru. Il n’existe que fort peu d’ouvrages accessibles sur cette religion exotique et les roshis ou rimpochés sont alors inconnus au bataillon de la culture anglaise, sinon de quelques poussiéreux orientalistes. Il existe néanmoins à Londres une « Société bouddhiste », à laquelle l’adolescent s’empresse d’adhérer et qui lui permettra de découvrir les textes fondateurs.

Avant ses dix-huit ans, Alan Watts est déjà ce qu’il demeurera toute sa vie : un bouddhiste épicurien.

Un esprit éclectique

Ne pouvant espérer entrer à Oxford du fait des modestes moyens de sa famille et de son peu de chance d’obtenir une bourse, compte tenu de son excentricité peu appréciée à King’s School, il prend un emploi de gratte-papier et poursuit son éducation au gré des rencontres, assistant à des conférences de Carl Gustav Jung et fréquentant assidûment l’une des rares librairies ésotériques de Londres. En 1936, il fait la découverte capitale des livres de D.T. Suzuki, qu’il rencontre même lors du Congrès mondial des religions. C’est dans l’émerveillement de cette initiation théorique au zen, qu’avec précocité il rédige son premier ouvrage, L’Esprit du zen, résumé des célèbres Essais sur le bouddhisme zen de Suzuki. Il assiste également à cette époque à des conférences de Krishnamurti dont il deviendra plus tard un proche en Californie. C’est cette même année qu’il fait la connaissance d’une jeune Américaine, Eleonore Everett, de retour du Japon, où elle a visité plusieurs monastères zen en compagnie de sa mère.

Mariés en 1937, ils traversent l’océan pour s’établir à New York avec le soutien financier de la belle-mère, alors épouse d’un riche avocat. La belle-mère en question sera bientôt l’une des premières pratiquantes sérieuses du zen Rinzaï en Amérique. À la mort de son premier mari, elle épousera son maître, Sokeï-an Sasaki, devenant ainsi Ruth Fuller Sasaki et, en tant que seule prêtresse rinzaï américaine dûment ordonnée au Japon, jouera un rôle déterminant pour la propagation du zen dans le Nouveau Monde. Par sa belle-mère, Watts rencontre Sasaki dont il sera très proche trois années durant, jusqu’à ce que la guerre et l’emprisonnement par le gouvernement américain des Japonais vivant aux États-Unis interrompe cette éducation.

En 1940, à la surprise, pour ne pas dire la consternation de son cercle d’amis, Watts entre dans l’église Episcopalienne, très puissante aux USA, qui admet les prêtres mariés. Il sera ordonné en 1945. « La plupart pensaient - écrira-t-il dans ses mémoires - que j’avais perdu le nord. Je dirais plutôt que j’essayais désespérément de le trouver. »

Une conversion pragmatique

Si surprenante qu’elle paraisse, cette « conversion » aboutissant au sacerdoce participe d’une logique : dépourvu de diplômes, bien que doté d’une culture déjà encyclopédique, ne s’intéressant qu’à la religion au sens le plus vaste du terme, Watts est un jeune homme qui cherche une manière acceptable de s’insérer dans la société. Son svadharma, comme diraient les hindous, sa vocation véritable, est bien celle d’un « prêtre », d’un homme voué à témoigner de l’essentiel. Convaincu par ailleurs de l’importance et de la valeur de ses racines chrétiennes, il voit à l’époque dans la prêtrise la possibilité concrète de jouer le rôle qui lui correspond au sein de la communauté. C’est aussi en 1940 que paraît son premier livre écrit et publié aux États-Unis, La Signification du bonheur, dans lequel il se livre avec brio à une étude comparée des sagesses orientales et de la psychologie contemporaine.

Aumonier de l’université Northwestem, près de Chicago, il fascine nombre d’étudiants par son ministère peu conventionnel, mais s’attire dans le même temps, comme on pouvait le prévoir, la suspicion appuyée des autorités de son Église, qui ne reconnaissent pas leur dogme dans le « panthéisme » du père Watts. Il fait ainsi quelques années le grand écart entre ses convictions et leur version socialement correcte. Cette position finit cependant par devenir intenable, si bien qu’en 1950, cinq ans après son ordination, il se « défroque » et quitte à jamais le sein de mère Église. Dans une longue lettre adressée à ses étudiants et amis, il admet y être entré pour « fuir la confusion de notre époque en cherchant refuge dans une sorte de nostalgie »,et met en garde quiconque prétendrait l’imiter : « Vous ne pouvez pas agir correctement en imitant les actions de quelqu’un d’autre. »

Le voici donc électron libre, retiré quelques mois à la campagne où il pratique le noble art de la cuisine et écrit Bienheureuse Insécurité, en compagnie d’Antonietta, qui deviendra sa seconde femme. Le message essentiel - et, à l’époque, révolutionnaire - de cet ouvrage est la nécessité de l’abandon à l’instant présent, unique porte du paradis, et la récusation de toute prétention à figer Dieu en un concept. En 1951, il trouve refuge au sein d’une institution comme seule en crée l’Amérique, l’Académie des études asiatiques, en Californie, qui lui confère un statut de professeur sans qu’il en possède les diplômes.

Désormais et jusqu’à sa mort, Californien, établi à Mill Valley, il se trouve aux premières loges pour assister à la mutation des consciences qui couve déjà, et bientôt y participer en tant qu’inspirateur de premier plan. En 1953, il publie l’un de ses ouvrages majeurs, Mythe et Rituel dans le christianisme. Fort de sa grande connaissance de la liturgie combinée à son esprit zen, Watts dresse un réquisitoire d’une religion dégénérée trop imprégnée de l’idée moderne de « progrès », et chante la beauté d’une version primitive et écologique du christianisme.

À l’Académie, sous couvert de cours portant sur le ch’an chinois, il partage surtout sa quête et sa pratique de la reliance à ce qui est, invitant D.T. Suzuki, ou emmenant ses élèves écouter Krishnamurti.

Il a pour étudiant et admirateur le futur poète beat et moine zen Gary Snyder, dont son ami Jack Kerouac fera, sous le pseudonyme transparent de Japhy Rider, le protagoniste des Clochards célestes. Watts apparaît aussi dans ce roman sous le nom d’Arthur Wane. Déconcertée par ces contestataires beat qui parlent de dharma, de tao et de satori, l’Amérique se tourne vers le vulgarisateur de génie qu’est Watts pour tenter d’y comprendre quelque chose. Si bien que notre homme est à la fois inspirateur de la contre-culture et son ambassadeur auprès du grand public, publiant des articles dans Playboy et participant à des émissions télévisées. Vulgarisateur au sens le plus noble du terme, celui qui fait comprendre à la masse, oui ; vulgaire ou bon marché, jamais. Le Bouddhisme zen, publié en 1957, est à la fois une remarquable présentation du zen en tant que courant spirituel et un témoignage de cet esprit zen qu’il incarne avec brio. Soucieux de rigueur, il met les choses au point dans un fameux article intitulé : « Le zen beat le zen square et le Zen , ». II y explique que, pour lui, ni le zen square, celui de l’orthodoxie et des institutions japonaises, ni le zen beat, trop souvent fumeux prétexte à suivre sa fantaisie, ne sont réellement le Zen, qui procède d’un lâcher-prise radical.

En 1957, désormais célèbre et apte à « vivre de ses dons », ainsi qu’il l’écrira lui-même, il quitte l’Académie des études asiatiques. Dans Amour et Connaissance, publié en 1958, il développe des thèmes écologiques aujourd’hui évidents, mais alors tout à fait précurseurs, et établit un lien entre la domination de la nature par l’homme avide et l’asservissement de la femme. C’est à cette époque qu’il rencontre celle qui deviendra sa troisième et dernière épouse, Mary Jane.

La période psychédélique

II fraie avec l’antipsychiatrie, dirige le premier séminaire de l’institut Esalen à Big Sur et s’intéresse, notamment sous l’influence de son ami Aldous Huxley, à la mescaline et au LSD qui fait alors son apparition. Ayant tenté l’expérience, il se prononce sans ambages : si les drogues peuvent conduire à de pénétrantes intuitions, leurs effets ne doivent pas se confondre avec une authentique expérience mystique intégrée. Bien qu’ami et soutien de Timothy Leary, le grand propagateur du LSD, il fustige son côté « grand prêtre », et dénonce « cette mégalomanie messianique qui naît d’une mauvaise interprétation de l’expérience de l’union à Dieu, ». II l’écrit dans Joyeuse Cosmologie, où il médite sur les modifications d’états de conscience dues à l’usage des produits psychédéliques. Installé en 1961 sur un gros bateau vapeur à roues à Sausalito, dans la baie de San Francisco, Watts est un homme public qui sait préserver sa liberté de parole et de pensée. Être Dieu, publié en 1963, réaffirme la vocation mystique de l’homme. Dans Le Livre de la sagesse (1966), il s’attaque à la conception d’un je existant indépendamment du tout, autrement dit l’ego.

De 1966 à 1972, il ne publie pas, mais voyage en Europe et au Japon, écrit de nombreux articles et enregistre des séries de conférences télévisées aujourd’hui disponibles en vidéo. Ses Mémoires, parues en 1972, seront le dernier ouvrage publié de son vivant. Avec humour et profondeur, il y revient sur son étonnant parcours et montre comment un petit campagnard britannique se mue en grand prêtre de la contre-culture californienne et surtout en homme du paradoxe, à la fois pleinement occidental et habité par l’esprit du zen. Grand buveur et jouisseur, il s’éteint dans son sommeille 17 novembre 1973. « Certes, Alan avait une vie sentimentale très compliquée et il aimait boire, me dira Gary Snyder lorsqu’en 1988 je l’interrogerai sur son mentor.

Mais ce que sa biographe [Monica Furlong, auteur de Zen Efficts : The Life of Alan Watts] ne restitue pas, c’est la grâce avec laquelle il passait à travers tout cela. . . Alan était toujours très joyeux, il ne se plaignait jamais, faisait en toutes circonstances preuve d’une grande générosité. . . » Et Arnaud Desjardins se souvient du rire tonitruant de Watts - rencontré à Paris vers la fin des années soixante -, de l’impression de liberté qui émanait de lui et de ce que lui confia ensuite un ami tibétain, interprète du Dalaï- Lama, présent à cette soirée : « Voici le premier Occidental qui ait vraiment compris l’essentiel du bouddhisme mahâyâna.. Lui, il sait de quoi il parle...

Il a vécu l’expérience fondamentale. » .

Sur Alan Watts, l’excellent livre de Pierre Lherrnite, Alan Watts, taoïste d’Occident, préface d’Arnaud Desjardins, éditions la Table Ronde,1983.

Sur internet : Quelques vidéos de Watts sont disponibles sur YouTube, les enregistrements de ses séminaires et conférences peuvent être acquis sur plusieurs sites américains, dont le site « officiel » : www.alanwatts.com.

Sur jerryroad.over-blog.com

Alan Wilson Watts (6 janvier 1915 – 16 novembre 1973) est l’un des pères de la contre-culture en Amérique.

Philosophe, écrivain, conférencier et expert en religion comparée, il est l’auteur de vingt-cinq livres et de nombreux articles traitant de sujets comme l’identité individuelle, la véritable nature des choses, la conscience et la recherche du bonheur. Dans ses ouvrages, il s’appuie sur la connaissance scientifique et sur l’enseignement des religions et des philosophies d’Orient et d’Occident (bouddhisme Zen, taoïsme, christianisme, hindouisme). Par ailleurs, il était intéressé par les nouvelles tendances apparaissant en Occident à son époque, et se fit l’apôtre d’un certain changement des mentalités quant à la société, la nature, les styles de vie et l’esthétique. Alan Watts était un autodidacte réputé et c’est son interprétation des philosophies asiatiques qui l’a rendu populaire.

ll apparaît comme l’un des personnages des "Clochards célestes" de Kerouac. Toutefois, comme il le déclarera lui-même dans ses "Mémoires", il était plus dans ce milieu que de ce milieu. La suppression de la Collection Denoël/Gonthier a interrompu la traduction de son œuvre en français. Elle pourrait reprendre : le besoin d’une Philosophie "en liberté" se faisant de plus en plus sentir (d’où le succès des divers ouvrages de vulgarisation philosophique - ceux-ci portant sur les grands thèmes classiques ou sur l’Histoire de la Philosophie).

La pensée d’Alan Watts est celle d’un mode d’approche de la Réalité (vient-elle du monde ou de l’esprit observant le monde ?) qui se veut dépasser l’opposition d’une philosophie qui prouve et d’une ascétique qui s’éprouve. Cette approche libertaire implique une mise à distance de toute institution quelle qu’elle soit, et le refus de tous les bouddhismes comme de tous les christianismes. Il préconisait la philosophie perennis (telle que l’entendait Aldous Huxley dans l’ouvrage du même intitulé). Dans sa préface à "L’Identité Suprême", il rend un hommage appuyé à l’Ecole Traditionnelle. Mais, par ailleurs, il dit aussi que l’ésotérisme n’est pas un code pour service secret, mais simplement l’intérieur des formes et des apparences.

L’association du nom d’Alan Watts à une critique radicale de la société américaine est trompeuse en ceci : le monde entier est en cours d’américanisation. C’est l’américanisme qu’il critique, de même que tous les autres "ismes" de l’idéologisme, tous les prosélytismes, -académisme comme écologisme, végétarisme comme mysticisme inclus. À ses yeux, libertaire n’équivaut pas à révolutionnaire, ni critique à agression.

On peut tenir sa philosophie, sa démarche philosophique, comme taoïstes (il dégage bien l’influence taoïste dans la naissance du "Zen chinois", le Chan). Le Tao pouvant être considéré comme une vision et/ou vécu naturels, un "allant de soi ainsi" ou une écologie de l’étant au monde, il est peut-être à souligner que la philosophie écologique d’Alan Watts n’a strictement rien à voir avec tous les "écologismes".

Sa pensée pourrait se résumer par l’expression d’apophatique générale.

.jpg)

Citations

« Essayer de tout comprendre en fonction de la mémoire, du passé et des écrits, c’est comme avoir vécu l’essentiel de sa vie, le nez dans un guide touristique, sans jamais regarder le paysage. »

« Ce que nous savons par la mémoire, nous ne le savons que de seconde main. »

« Si l’univers n’a pas de signification, l’énoncé qui dit cela n’en a pas non plus. »

« Qui n’a pas la capacité de vivre dans le présent, ne peut faire de plans valables pour l’avenir. »

« L’engagement religieux irrévocable, quelle que soit la confession choisie, n’est pas seulement un suicide intellectuel, c’est aussi la négation même de la foi, puisqu’il s’agit d’un acte qui ferme l’esprit à toute nouvelle vision du monde. »

« La vision de Dieu ne s’obtient qu’en abandonnant toute croyance en une quelconque idée de Dieu. »

« Tout éveil doit nécessairement se produire spontanément, n’en déplaise à ceux qui veulent obliger les gens à devenir leurs disciples pour l’atteindre. »

« Chercher l’éveil, c’est comme utiliser ses lunettes pour les chercher. »

« Le drame de l’homme occidental vient de ce qu’il se sent séparé de l’univers. »François Roustang

Le corps est l’espritGlobal Systema

Art martial et spiritualitéFoutez vous la paix ! Et commencez à vivre

Fabrice MidalLa découverte suprême

La MèreSe libérer des jugements

Isabelle PadovaniSatprem

Restera seulement ce qui est vraiOublier ses certitudes - François Roustang

Le lâcher-priseÉloge de l’insécurité

Alan WattsLes mythes de la méditation - Fabrice MidalOn ne décide de rien

Pour la joie de ne rien être - Éric BaretUn immense désir de tout ralentir - Patrice Van EerselLa simplicité volontaireCommunication Non Violente

Être heureux n’est pas nécessairement confortableDivine Blessure - Jacqueline KelenRisquer la liberté - Fabrice Midal

Inventer l’existence indépendamment des sentiers connusChögyam Trungpa - Fabrice Midal

la révolution spirituelleBienheureuse infidélité - Paule SalomonÉloge de la lenteur - Carl HonoréVive la paresseLe droit à la paresse - Paul LaffargueL'intranquillité - Bernardo Soares (Fernando Pessoa)Le goût du vrai - Richesses du Présent - Contact - Liens

-

L'impuissance apprise et ses effets

- Par Thierry LEDRU

- Le 01/03/2021

J'ai découvert le principe de "l'impuissance apprise" dans un livre. J'avais environ 30 ans. J'étais instituteur depuis 11 ans. J'ai eu honte, vraiment honte de ne pas avoir découvert cela plus tôt. Parce qu'inévitablement, j'avais pu générer ce sentiment chez mes élèves. pas volontairement bien entendu mais par ignorance. Ma propre ignorance. C'est là vraiment que je me suis intéressé à la psychologie. Je n'avais reçu aucune formation professionnelle digne de ce nom. Je ne savais rien. Je devais apprendre pour que cette honte ne me submerge plus jamais.

Aujourd'hui, à maintes reprises, lorsque je regarde la société humaine, j'y vois des situations similaires à celle expérimentée dans la vidéo ci-dessous.

L'impuissance apprise est un mal terrifiant.

Et je pense que le déni des urgences actuelles et l'absence de décision relative à un changement radical de nos modes de vie est un phénomène qui peut se rapprocher de celui de l'impuissance apprise. Nous sommes conditionnés à ne pas remettre en question les fondements de nos sociétés modernes, de nos sociétés matérialistes. D'autres avant nous ont tenté de le faire et il n'en est rien resté à grande échelle. Ce furent des échecs. Il suffit de penser à la période 1970, le "Do it", Woodstock, les Hippies, les mouvements "marginaux" qui sont restés lettre morte.

Tout ça est encore flou dans mon esprit mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser.

Le formatage est une conséquence de l'impuissance apprise.

Nous n'avons pas été éduqués à sortir du cadre, nous n'avons pas été enseignés pour remettre en cause un système de pensées généralisé, nous n'avons pas été encouragés à développer d'autres formes de sociétés, sinon des micro-sociétés à l'échelle de la communauté.

Pourquoi est-ce que rien de puissant n'a jamais émergé de tous les esprits, de toutes les intelligences, pourquoi est-ce que toutes les "avancées, que tous les "progrès" ont toujours été guidés par une voie unique, celle de la croissance, celle du "toujours plus" ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, encore et toujours, celui qui cherchera à s'extraire du comportement général sera considéré comme une menace, comme un "rebelle" alors que la voie commune est une voie qui nous mène à une impasse ? Je pense qu'il existe dans le groupe humain un sentiment d'impuissance qui agit comme une fatalité.

"On ne peut pas vivre autrement, le "métro-boulot-dodo" est une voie incontournable, il n'y a pas d'issue. Sinon, ça se saurait. "

Et si justement les organisateurs de nos sociétés modernes ne voulaient pas que ça se sache ? Et si justement, les instances dirigeantes avaient choisi l'impuissance apprise comme moteur du maintien de ce monde qui leur convient ? Oui, je sais, ça fait complotisme tout ça. Je parlerais davantage d'opportunisme. Ils surfent sur la vague et s'en réjouissent. Et nous n'avons même pas conscience que la vague n'existe qu'au regard de l'océan et que nous sommes l'océan.

J'ai rencontré cet hiver un ancien élève. Il ne veut plus de ce monde matérialiste. Il veut tout quitter et créer sa propre voie. Il cherche, il réfléchit, il lit... Peut-être est-ce que lui, justement, n'est plus dans l'impuissance apprise.