Je me suis entretenu avec Pierre Madelin, qui a traduit en français plusieurs auteurs écologistes dont Arne Naess, John Baird Callicott, Holmes Rolston et prochainement Val Plumwood, et qui est lui-même l’auteur d’un très bon petit livre intitulé Après le capitalisme.

Nicolas Casaux

Dans ton livre Après le capitalisme, tu affirmes que l’idée de limites externes ou écologiques au capitalisme est erronée. Je voudrais revenir là-dessus. Cela signifierait donc que le capitalisme ne serait pas menacé par la contamination, la dégradation, la consomption, la destruction ou la perturbation croissantes de tous les milieux (biomes, biotopes, etc.) et de tous les organismes qu’il génère inexorablement ?

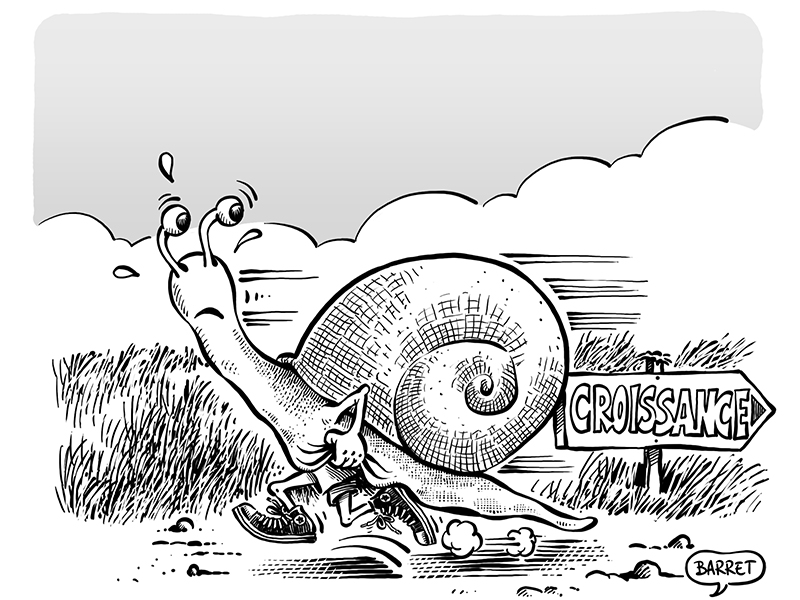

Ce n’est pas exactement ce que je dis dans mon souvenir. Je remarque que le capitalisme est bel et bien confronté à une limite écologique dans la mesure où il exerce une pression croissante sur nos milieux, dont il détruit la diversité et dont il compromet la fonctionnalité, la résilience et in fine l’habitabilité. En épuisant des ressources limitées, comme les gisements d’énergie fossile, et en exerçant sur les ressources dites « renouvelables », comme les sols, les forêts ou les cycles hydriques, une pression telle qu’elle ne leur permet justement plus de se renouveler, le capitalisme contribue à saper les conditions de sa propre reproduction.

Ce que je souligne en revanche, c’est que ces limites écologiques auxquelles se heurte la reproduction du capital ne sont pas à proprement parler une « bonne nouvelle », car la fin du capitalisme qu’elles laissent entrevoir coïnciderait malheureusement avec une détérioration telle des conditions de la vie sur Terre qu’elle ne permettrait guère d’imaginer l’avènement de sociétés « décentes », plus égalitaires et moins destructrices de la nature. Je ne crois pas trop à l’idée d’un effondrement heureux, au terme duquel, sur les ruines encore fumantes de la civilisation industrielle, nous pourrions construire des organisations collectives conviviales dans les brèches ouvertes par l’amoindrissement ou la disparition des logiques marchandes et de l’État ; les dégâts causés par la dynamique dévastatrice du capital et par la compulsion de croissance complètement délirante qui l’animent seront trop importants…

Donc si je cite l’expression célèbre de W. Benjamin – « le capitalisme ne mourra pas de mort naturelle » – c’est pour insister sur la nécessité de l’action : nous ne pouvons pas attendre que la société industrielle s’effondre en préparant « l’après », car cette société se caractérise précisément par la destruction de tout « après » possible, ou tout au moins de tout après souhaitable. Seules une insurrection mondiale, une résistance violente et non-violente systématiques – notamment face à ces organisations mafieuses et criminelles que l’on appelle des « États » – et une transformation profonde des rapports sociaux peuvent sauver ce qui peut encore l’être. Et il y a malgré tout encore beaucoup à sauver ; de nombreux degrés, des millions d’espèces, la vie de milliards de frères humains et de « cousins à plumes et à fourrure », la beauté du monde loin d’avoir disparu, etc.

Tu ne penses donc pas, à l’instar de Cyril Dion, Isabelle Delannoy, Maxime de Rostolan, etc., qu’il soit possible d’opérer une transition écologique, une sorte de transformation vertueuse de la société industrielle capitaliste qui la rendrait écologique et démocratique (au moyen de « symbioses industrielles », de nouvelles technologies plus efficientes et plus vertes, de procédés de recyclage toujours plus poussés, de l’introduction de quelques « éléments de démocratie directe comme le Référendum d’Initiative Citoyenne ou le tirage au sort dans nos démocraties » qui les rendraient subitement réellement démocratiques, etc.) ?

Il n’est bien évidemment pas possible de transformer la société industrielle et capitaliste en une société durable et « verte » ! Toutes les expériences menées jusqu’à présent pour substituer une ressource à une autre afin de pérenniser une pratique de consommation quelconque se sont avérées désastreuses. Les bio-carburants, censés verdir la mobilité motorisée et la rendre « soutenable », créent de graves problèmes de déforestation et stimulent des monocultures dévastatrices pour les sols et pour la biodiversité. Le bilan de la voiture électrique est de plus en plus calamiteux. Le plastique est un poison pour la planète, mais les bio-plastiques qui prétendent s’y substituer (le magasin Carrefour à côté de chez moi en est d’ores et déjà plein) ne feront sans doute que déplacer le problème, puisqu’il faudra selon toute vraisemblance exploiter et détruire des milieux pour fournir les matières premières nécessaires à leur fabrication.

Mais la supercherie la plus dangereuse consiste évidemment à faire croire qu’il serait possible de conserver un même niveau de consommation énergétique – ce qui revient à dire un même « niveau de vie » tant l’énergie est à la base de notre vie matérielle – en passant des combustibles fossiles aux énergies dites « renouvelables ». N’oublions pas que c’est en partie pour pallier la déforestation provoquée par un système énergétique fondé sur la combustion du bois que les énergies fossiles se sont développées en Europe au XIXe siècle, avec les conséquences que l’on sait désormais. Et l’on voudrait aujourd’hui nous faire croire que les renouvelables vont pallier efficacement le réchauffement climatique provoqué par la combustion de ces énergies fossiles. Or le développement industriel du solaire et de l’éolien risque au contraire d’aggraver lui aussi la crise écologique, car sans décroissance de la consommation, aucune source d’énergie ne saurait être durable. Nous savons d’ores et déjà que le solaire et l’éolien sont très gourmands en métaux, qu’ils impliquent donc des pratiques d’extraction minières très destructrices pour la nature, et qu’ils ont également besoin de surfaces immenses pour s’implanter (souvent, l’appropriation de ces surfaces se fait au détriment des communautés humaines qui y vivent, par exemple au Mexique, dans l’isthme de Tehuantepec, où un conflit violent oppose les paysans à un complexe éolien).

Dans une interview récente, Jean-Marc Jancovici souligne que d’un strict point de vue écologique (si l’on met de côté le problème des catastrophes nucléaires…), l’énergie nucléaire est beaucoup moins destructrice que les énergies « renouvelables », car à niveau de production égale, elle requiert infiniment moins de métaux et de surface productive (une centrale nucléaire occupe infiniment moins de place qu’un complexe solaire ou éolien). Il en conclut qu’il faut tout miser sur le nucléaire, ce qui n’est évidemment pas mon cas… Mais sa réflexion a au moins le mérite de montrer à quel point il serait naïf que le mouvement écologiste place aujourd’hui tous ses espoirs en une transition énergétique dont le principal mot d’ordre serait l’investissement massif dans les sources d’énergie décarbonées, que cet investissement se fasse dans le cadre d’initiatives privées ou dans le cadre d’une planification écologique étatique. Cette naïveté est dangereuse, car à son insu, en voulant « sauver le climat », le mouvement écologiste contribuerait ainsi en réalité à sauver, au moins temporairement, un capitalisme moribond, en lui permettant d’enclencher une nouvelle phase d’accumulation prétendument « verte ». Les conséquences écologiques de celle-ci seraient d’autant plus dévastatrices qu’elle serait démobilisatrice ; elle donnerait à beaucoup d’entre nous le sentiment que tout est, enfin, en train de changer, pour que finalement rien ne change, et que l’on retrouve au bout du chemin le même capitalisme destructeur et auto-destructeur de toujours.

Maintenant, à la question « que faire ? », je n’ai évidemment pas de réponse toute faite. Décroître évidemment. Mais comment et jusqu’où ? Serge Latouche soutient que le niveau de vie moyen des Français dans les années 1960 serait universalisable dans les limites de la Terre, ce qui implique à l’échelle du monde une désindustrialisation partielle de l’économie et une importante re-ruralisation. D’autres, dont tu fais partie, pensent que seule une désindustrialisation intégrale de la société pourrait nous sauver. Moi, à vrai dire, je n’en sais rien, et je pense que seuls des tâtonnements et des expérimentations sociales et politiques pourront nous dire jusqu’où aller dans la sobriété matérielle… Ce qui est certain, c’est que jusqu’à présent, aucune expérience d’alternative au capitalisme (zapatisme, ZAD, Rojava, etc.) n’est véritablement parvenue à mettre en place des infrastructures énergétiques autonomes et décentralisées.

Oui. Cela dit, je n’encourage pas une désindustrialisation intégrale « pour nous sauver », mais plutôt le démantèlement de la société industrielle, l’arrêt de toutes les activités nuisibles pour la vie sur Terre (pas pour nous sauver nous spécifiquement). Par ailleurs, j’apprécie beaucoup Serge Latouche, ses travaux sont très riches, très intéressants, et ses remarques souvent pertinentes, mais lorsqu’il affirme ça (« le niveau de vie moyen des Français dans les années 1960 serait universalisable dans les limites de la Terre »), franchement, je ne comprends pas. En 1960, en France, on consommait 72 TWh d’électricité, contre 478 en 2018. On consommait donc bien moins (près de 7 fois moins) d’électricité à l’époque, soit. Mais on consommait en revanche 70 Mt de charbon contre 20 Mt aujourd’hui. Et dans l’ensemble, par habitant, on ne consommait qu’un peu plus de deux fois moins d’énergie à l’époque (1 699 kg d’équivalent pétrole contre 3 690 en 2015). L’écart n’est pas colossal. En outre, en 1960, plus de 50 % de la population est urbaine (on dépasse les 50 % d’urbains dès 1931 en France), donc, « une re-ruralisation importante », pas nécessairement. Par ailleurs, comme le formule un dossier de l’INSEE : « au début des années 1960, la main-d’œuvre est très majoritairement masculine, plutôt ouvrière et peu qualifiée. Souvent, seul le chef de ménage exerce une activité hors du domicile. C’est le règne de la grande entreprise industrielle marquée par une organisation du travail de type fordiste ou taylorien. » Exemplaire. Et pourtant Serge Latouche affirme qu’en 1960 le Français moyen est un modèle de soutenabilité. Saurais-tu expliquer pourquoi il affirme ça ? Et puis, si on continue avec ce que préconise Latouche, penses-tu qu’une « désindustrialisation partielle », donc une société partiellement industrielle, pourrait de quelque manière aboutir à une société soutenable et démocratique ?

Autre question : tu affirmes qu’aucune « expérience d’alternative au capitalisme […] n’est véritablement parvenue à mettre en place des infrastructures énergétiques autonomes et décentralisées ». Qu’en est-il des quelques sociétés qui, à travers le globe, vivent encore de manière non-industrielle, hors du capitalisme (quelques communautés au Brésil, ou dans des montagnes en Colombie, d’autres en Afrique, en Asie, en Océanie) ? Et de toutes celles qui à travers l’histoire y parvenaient ? (Ou est-ce que par infrastructures énergétiques autonomes et décentralisées tu entendais hautement technologiques ?)

À vrai dire, je mentionnais cette date avancée par Latouche parce qu’elle fait partie des réponses apportées à la question : « jusqu’où décroître ? » en l’occurrence par l’un des théoriciens les plus importants de l’écologie politique en France. Je pense que c’est une façon un peu grossière utilisée par Latouche pour botter en touche l’idée selon laquelle la décroissance impliquerait un « retour à l’âge de pierre ». Mais il est évident que la trajectoire de la France dans les années 1960, celle d’un développement économique forcené, ne permet guère d’en faire un modèle de soutenabilité…

Lorsque j’affirme qu’aucune expérience d’alternative au capitalisme n’est véritablement parvenue à mettre en place des infrastructures énergétiques autonomes et décentralisées, je parle évidemment d’expériences de résistance conscientes menées par des collectifs dont la vie quotidienne intègre déjà l’usage d’énergies produites par des infrastructures industrielles. Jusqu’à présent, ces collectifs n’ont pas réussi à atteindre un niveau de décroissance énergétique tel qu’ils pourraient se passer de ces dernières (au Chiapas, si je ne me trompe pas, l’électricité est piratée par les communautés zapatistes, et non pas produite par eux de façon autonome) ; disons que la « souveraineté énergétique » semble plus difficile à réaliser que la « souveraineté alimentaire ». Par contre, il existe en effet aujourd’hui encore un certain nombre de groupes humains qui vivent sans électricité (même si ces groupes n’ont pas le vent en poupe…), et telle a évidemment été la règle pendant la majeure partie de l’histoire humaine.

Enfin, concernant la question de la désindustrialisation, je répète que je n’ai pas vraiment de réponse à cette question, qui me semble soulever des problèmes d’une complexité abyssale… D’une part, on n’efface pas des siècles de processus d’étatisation, de marchandisation et de technologisation de la vie quotidienne en un revers de main ; on ne passe pas du niveau d’hétéronomie maximal qui est aujourd’hui le nôtre (une dépendance quasi-totale aux réseaux marchands et à leurs structures technologiques pour la satisfaction de nos besoins, une emprise sans précédent de l’État sur l’organisation de notre vie collective, etc.) à une situation d’autonomie absolue, où des communautés humaines reterritorialisées pourraient satisfaire la quasi-intégralité de leurs besoins de façon indépendante. D’autre part, l’on peut se demander si une société totalement desindustrialisée peut satisfaire les besoins de base de bientôt 10 milliards d’êtres humains. Si l’on répond par la négative à cette interrogation, cela pose en retour l’épineuse question de la décroissance démographique, et comme nous ne sommes évidemment pas favorables aux méthodes violentes (élimination de centaines ou de milliards d’êtres humains par la famine ou la maladie) et coercitives, on ne voit pas trop comment celle-ci pourrait advenir, si ce n’est au terme d’un effondrement qui n’aurait rien de réjouissant non plus…

Mais sans doute faut-il aussi se demander quel sens nous donnons au terme « autonomie ». Si par autonomie nous entendons la suppression de toutes les médiations sociales, technologiques et politiques, la réappropriation par des communautés locales de l’intégralité de leurs conditions d’existence, et si nous considérons que seule la création d’une société autonome en ce sens pourra nous sauver, alors très franchement je pense que nous pouvons dire adieu au salut, car il est rigoureusement impossible qu’une telle société advienne à l’échelle mondiale au cours des prochaines décennies. Comme André Gorz, je pense qu’il ne s’agit pas pour l’instant de « supprimer tout ce par quoi la société est un système dont le fonctionnement n’est pas entièrement contrôlable par les individus ni réductible à leur volonté commune. Il s’agit plutôt de réduire l’empire du système et de le soumettre au service et au contrôle des formes d’activité sociale et individuelle autodéterminées ». Le rapport de force nous est défavorable, nous devons adopter une posture défensive et multiplier les contre-pouvoirs.

Des populations sont inversement passées d’une indépendance totale vis-à-vis de la civilisation industrielle à une dépendance complète en quelques années ou décennies. Bien sûr, on ne reconstruit pas forcément aussi vite que l’on démolit. Mais est-ce un problème d’impossibilité ou d’improbabilité ? Cela dit, je suis d’accord avec toi, je ne pense pas que cela puisse ou doive constituer un objectif. Cela étant, on pourrait considérer que le mouvement écologiste est sur la défensive depuis déjà des années. L’organisation Deep Green Resistance estime que nous devrions passer à l’offensive, en faisant en sorte de précipiter l’effondrement de la société industrielle (et rappelle au passage que cet effondrement ne sera de toute façon pas immédiat, mais graduel, qu’il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter d’une hécatombe soudaine), notamment en perturbant, bloquant ou sabotant ses points infrastructurels névralgiques. Le rapport de force nous est défavorable, mais la société industrielle est techniquement assez fragile, son fonctionnement pourrait être foncièrement perturbé par des activistes qui n’auraient pas besoin d’être des millions (une limace, à elle seule, a paralysé de nombreuses lignes ferroviaires au Japon, une chouette armée de rien d’autre que de quelques miettes de pain a perturbé le fonctionnement de l’accélérateur de particules du CERN, etc.). L’idée n’étant pas que cela se produise demain matin, mais que cela devienne l’objectif d’un mouvement qui se constituerait au cours des prochaines années, en s’appuyant sur une culture de résistance, et donc sur le développement d’activités de subsistances, d’institutions alternatives. Qu’en penses-tu ?

Tu as raison de souligner qu’il y a une paradoxale fragilité dans la puissance technologique déployée par la société industrielle, car cette puissance dépend intégralement de réseaux d’infrastructures peu résilients et qu’un rien peut gripper, comme le montrent les exemples à la fois comiques et réjouissants que tu cites, celui de la limace et de la chouette. À titre personnel, je pense qu’il faut privilégier la défense des sociétés dont l’organisation sociale et politique demeure encore aujourd’hui au moins partiellement indépendante du capitalisme industriel (les populations indigènes et la paysannerie des pays du Sud), tout en stimulant et en défendant systématiquement, dans les pays du Nord, les mouvements qui cherchent à recréer des espaces autonomes là où ceux-ci ont été intégralement détruits ou presque (on pense évidemment aux ZAD). C’est dans un tel contexte, où une autonomie concrète et nouvelle serait advenue à une échelle significative, que des actions de sabotage d’envergure (qui ne se contenteraient plus simplement de s’en prendre à des grands projets inutiles nouveaux, mais s’attaqueraient également à des infrastructures déjà anciennes) pourraient avoir un sens. Autrement, elles risqueraient, comme tu l’as toi-même remarqué, de plonger d’importantes franges de la population dans une situation de grande précarité et vulnérabilité.

C’est une question similaire qui se pose à propos du travail salarié, qui est un des piliers de notre société. Dans de nombreuses circonstances, des activités économiques écologiquement destructrices sont défendues, y compris par des populations qui vont en subir les effets, parce qu’elles créent des « emplois », parce qu’elles fournissent du « travail ». Le problème posé par ces situations est plus épineux qu’il n’y paraît, car il révèle dans le fond l’une des contradictions les plus difficiles à résoudre dans la perspective d’une transformation radicale de la société : comment faire en sorte que les activités productives qui nous permettent de survivre à court terme (en nous offrant des moyens de subsistance pour nous nourrir, nous soigner, nous loger, etc.) ne soient plus des activités qui menacent notre survie à moyen et long terme en détruisant les conditions d’habitabilité de la Terre ? Comment recouvrer des moyens de subsistance qui nous libèrent de la dépendance à un « travail » presque toujours ravageur ?

Je voudrais revenir sur un paragraphe de l’introduction de ton livreAprès le capitalisme :

« Bien qu’elle affecte durablement de nombreux écosystèmes, espèces et composantes de la nature, et si nous sommes par ailleurs convaincus qu’il est nécessaire d’accorder à ceux-ci une valeur intrinsèque, indépendante de l’utilité qu’ils présentent pour les êtres humains, cette crise n’est cependant pas une crise de la nature. À l’échelle du temps long de l’histoire, la capacité de la Terre à se régénérer et à se réinventer n’est pas menacée. Ce qui est menacé, c’est la capacité des écosystèmes à s’autorégénérer à un rythme suffisamment rapide pour que la Terre puisse continuer à être habitable pour les êtres humains. Car même la durée de vie des déchets nucléaires, qui s’étend pour certains sur plusieurs centaines de milliers d’années, ce qui est évidemment considérable à l’échelle de l’histoire humaine, n’est rien à l’échelle des temps géologiques. Cette crise est une crise de l’humanité ou, pour le dire autrement, de la civilisation. »

D’un côté tu rappelles que tous les êtres vivants ont une valeur intrinsèque — ce que le mouvement écologiste grand public tend à oublier, ou à ignorer — mais de l’autre tu réduis le vivant à du quantitatif, avec l’idée que « la capacité de la Terre à se régénérer et à se réinventer n’est pas menacée », une manière de dire, « de la vie, il en restera », comme on dirait du beurre ou de l’argent — et tu rejoins ici une perspective assez répandue dans le mouvement écologiste grand public, selon laquelle c’est l’humanité qu’il faut sauver, une perspective très anthropocentrée. Pourtant, ce qui est menacé, c’est aussi la survie, l’existence d’innombrables espèces, des individus spécifiques qui les composent, et des communautés naturelles dans lesquelles ils s’inscrivent (pour employer une expression moins fonctionnaliste qu’écosystème). C’est l’habitabilité de la Terre pour tous les êtres qui la peuplent actuellement (pas seulement les humains). Les courants écologistes dans lesquels je me retrouve le plus s’appuient sur des éthiques biocentristes ou écocentristes. Leurs systèmes de valeurs ne placent pas l’être humain au sommet d’une hiérarchie du vivant, et ils ne sont pas amenés à considérer que le plus important est de préserver et perpétuer l’espèce humaine (ou de « satisfaire les besoins de base de bientôt 10 milliards d’êtres humains »). Tu as traduit des auteurs qui discutent des différentes « éthiques environnementales » (comme Callicott), aussi je voudrais que tu m’expliques ton choix, ta perspective.

Tu es décidément un lecteur attentif de mon livre car tu pointes là une contradiction dans ma réflexion, qui ne m’a pas échappé et qui est un des passages ratés du livre, où je n’ai pas vraiment réussi à dire ce que je voulais dire. Ayant traduit Callicott, Rolston, Naess, prochainement Val Plumwood, je suis proche moi aussi de ces éthiques écocentrées que tu mentionnes, aux yeux desquelles la nature a une valeur intrinsèque, indépendamment des intérêts qu’elle présente pour les êtres humains, qui ne doivent pas être considérés comme les « seigneurs » ou les « sommets » du cosmos. Par ailleurs, tu as parfaitement raison de souligner que la crise écologique menace aujourd’hui les conditions d’habitabilité de la Terre non seulement pour les humains, mais aussi pour des myriades d’espèces et de spécimens de plantes et d’animaux. Ceci étant dit, et c’est un point sur lequel je ne suis pas forcément d’accord avec DGR, je ne pense pas que la planète ou le vivant soient en danger : un certain état du vivant est effectivement menacé, sa puissance est amoindrie et cet amoindrissement crée en retour, pour nombre d’humains et de non-humains, la vulnérabilité extrême que je viens d’évoquer. Mais les dynamiques écologiques et les trajectoires évolutives du vivant sont toujours bel et bien là, plus puissantes et plus résilientes que nous ne le serons jamais en tant qu’espèce. Quand bien même les pires perspectives écologiques adviendraient, la vie sur Terre repartira, sans nous peut-être et sans un nombre incalculable d’espèces emportées par notre voracité, mais elle ne tarderait sans doute guère, du moins à son échelle temporelle, à prospérer à nouveau, sous une forme nouvelle.

Mais pour approfondir la question de l’anthropocentrisme, je pense malgré tout que le schéma classique de l’éthique environnementale anglo-saxonne mérite d’être critiqué, car d’une certaine façon, il reproduit le « grand récit » moderne d’une humanité unifiée triomphant de la nature. Il en inverse simplement le sens : il ne le célèbre pas, il le déplore. Pourtant, le dualisme homme/nature qui caractérise en grande partie la philosophie moderne s’accompagne dès l’origine d’une scission, au sein de l’humanité elle-même, entre les individus et les groupes associés à la nature, ou supposés en être restés proches, et ceux dont on suppose au contraire qu’ils s’en sont émancipés. La nature ayant été ontologiquement constituée comme une sphère inférieure que l’humanité est appelée à dominer et à exploiter, c’est en toute logique que la domination de certains groupes d’êtres humains a systématiquement été légitimée au prétexte que ceux-ci étaient plus « proches » de la nature. En d’autres termes, à l’âge moderne, la nature a constitué à bien des égards ce que l’on pourrait nommer la grammaire de la domination. Elle a été le référent sémantique et la source ultime de légitimation idéologique de l’exploitation des groupes « genrés » et « racisés », soit de façon directe, comme lorsque les populations indigènes de la Nouvelle-Espagne étaient désignées comme des naturales, soit de façon indirecte, lorsqu’un groupe spécifique d’êtres humains – souvent les femmes – a été marginalisé en étant associé à l’une des sous-catégories de la nature (le corps, les émotions, etc.).

Cependant, si le concept d’anthropocentrisme peut être équivoque, ce n’est pas seulement parce qu’il recouvre la scission qui sépare, au sein de l’humanité, les groupes dominants « émancipés » de la nature et les groupes dominés associés à la nature. Quand bien même l’humanité ne serait pas fracturée, divisée et hiérarchisée en classes, en genres et en races, quand bien même l’humanité s’émanciperait de la nature dans le cadre d’une société strictement égalitaire, l’humain qui « triomphe » dans l’anthropocentrisme moderne est un humain unidimensionnel et atrophié. Car en instituant un rapport au monde fondé sur la domination et l’instrumentalisation, il réduit également l’humain à son agir technique et économique, occultant par là-même les autres potentialités de son être, qu’elles soient sociales, poétiques ou spirituelles, que l’on peut à bon droit considérer comme plus fondamentales, ou tout au moins d’une importance égale.

Considérons une forêt. Pour un promeneur ou un pèlerin par une chaude journée d’été, celle-ci et les torrents ou rivières qui la traversent éventuellement sont une source de fraîcheur et d’ombre. Pour un groupe d’enfants, la possibilité d’une immense partie de cache-cache. Pour une botaniste ou un écologue non inféodé à une vision quantitative de la nature, le lieu d’une étude minutieuse du vivant et de son foisonnement. Pour un ermite américain au XIXe siècle ou un poète chinois dans la dynastie des Tang, le lieu d’un recueillement et d’une concentration silencieuse de l’esprit. Pour un cueilleur de champignons ou de plantes sauvages, un espace charnel complexe où ses multiples quêtes composent autant de traces et d’itinéraires qu’il se plaît à répéter d’année en année. Pour un révolutionnaire ou autrefois un esclave, la possibilité d’une guérilla ou d’un quilombo. Pour un certain type de chrétien ou de musulman, la manifestation théophanique de Dieu. Pour un chaman enfin, qu’il vive en Sibérie ou en Amazonie, un univers peuplé d’esprits tantôt bienveillants et tantôt malveillants. Mais pour un certain type d’être humain, la forêt n’est rien d’autre qu’une quantité de bois ou de carbone dont il faut calculer les stocks et la rentabilité à l’exclusion de toute autre considération, de tout autre usage. Érigé en norme, ce rapport purement instrumental se présente qui plus est comme le moteur d’une dynamique civilisationnelle aussi vertueuse que nécessaire, et vis-à-vis de laquelle aucun écart n’est permis. C’est en ce sens qu’il est imprécis, ou tout au moins insuffisant de parler d’anthropocentrisme pour caractériser l’attitude moderne face à la nature.

Point de réduction de la nature à sa valeur instrumentale sans réduction de l’être humain à son agir instrumental. C’est que la domination, quand bien même elle prétend séparer et hiérarchiser, n’en demeure pas moins une relation affectant les deux termes qu’elle implique : « le dualisme est un processus au sein duquel le pouvoir détermine l’identité et déforme l’identité des deux parties de l’entité qu’il sépare », écrit Val Plumwood. Pour résumer tout ça de façon simple, je pense que j’aurais souhaité dire dans le livre qu’un écocentrisme bien compris tient compte de l’humain et de ses intérêts, car l’humain est un vivant parmi d’autres vivants. Et réciproquement, un anthropocentrisme bien compris ne pourrait finalement déboucher que sur un écocentrisme, car les humains ne peuvent survivre et s’épanouir qu’à condition de respecter la communauté des vivants dont ils font partie et sans laquelle ils ne sont rien.

Très intéressant. Je te rejoins en ce qui concerne l’anthropocentrisme. Cela dit, lorsque DGR parle de « sauver la planète », c’est le plus souvent un abus de langage pour parler des espèces actuellement vivantes, des individus qui les composent et des communautés naturelles qu’elles forment — même si certains parlent d’un scénario Vénus, aussi improbable soit-il, qui pourrait menacer la continuation de la vie sur Terre, et même si on ne sait pas grand-chose des conséquences potentielles de la nucléarisation croissante du monde, et des futures expérimentations de savant fou que la civilisation industrielle pourrait entreprendre à l’avenir. Et puis, le fait que ce ne soit qu’un certain état du vivant qui soit menacé et non pas l’existence même de la vie devrait-il changer quelque chose ?

Lévi-Strauss estimait qu’un « humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le monde avant la vie, la vie avant l’homme ; le respect des autres êtres avant l’amour-propre », et que « l’homme, commençant par respecter toutes les formes de vie en dehors de la sienne, se mettrait à l’abri du risque de ne pas respecter toutes les formes de vie au sein de l’humanité même ». Il me semble que cela rejoint la perspective de DGR. DGR estime donc que l’objectif principal consiste à mettre un terme à la destruction de ces espèces, individus et communautés naturelles par la civilisation industrielle, qui, en outre, est un enfer pour une bonne partie de ses propres membres. Tu formules de brefs aperçus dans tes réponses, mais je voudrais quand même te poser la question pour que tu puisses élaborer : quel devrait-être, selon toi, l’objectif principal du mouvement écologiste ?

Détruire l’intégralité du parc automobile mondial pour commencer (sans oublier les motos). Non, blague à part (même si la disparition des bagnoles doit évidemment être un objectif important !), et en restant à un niveau assez abstrait et général, je pense que le mouvement écologiste doit se fixer pour objectif la création d’une société qui cesse de détruire la biosphère telle que nous la connaissons aujourd’hui, d’annihiler les conditions d’habitabilité de la Terre. Pour cela, il est évidemment indispensable de résister à l’agressivité croissante du capitalisme et des États sur les territoires, aux pratiques extractivistes et aux grands projets inutiles (ils le sont presque tous). Parallèlement, comme nous l’avons déjà souligné, multiplier la construction d’espaces autonomes, libérés de la tyrannie étatique et marchande. C’est une réponse un peu vague, mais je n’ai pas vraiment prétention à être un théoricien « stratège » de l’écologie politique, et à définir avec précision quels devraient être ses objectifs.

Mais je crois aussi qu’il est primordial que le mouvement écologiste approfondisse ses liens avec les autres mouvements en lutte contre des formes de domination – féminisme, anti-racisme, animalisme, etc. Car non seulement l’histoire humaine est l’histoire des rapports de domination, mais la domination des humains sur la nature et la domination de certains groupes humains par d’autres sont profondément liées ; elles font système, comme l’ont souligné chacun à leur façon Murray Bookchin, l’éco-féminisme et le primitivisme. Ce système de domination légitime, à divers degrés, l’appropriation violente des corps-objets de tous les êtres appartenant à l’une des catégories dominées, que ce soit pour les exploiter, pour en jouir ou, dans certaines circonstances, pour les détruire et les éliminer. Appropriation du corps des femmes exploitées, prostituées, violées ou assassinées, tant dans la sphère domestique que dans la sphère publique. Appropriation du corps des travailleurs exploités dans des usines ou des plantations. Appropriation du corps des animaux élevés dans des fermes-usines avant d’être conduits à l’abattoir. Et lorsque certaines populations habitent des territoires convoités pour leur richesse (minière, agricole, touristique, etc.), l’appropriation/expropriation des corps humains se double de l’appropriation des corps-territoires et de leurs populations animales. Il est impensable de créer un lien plus horizontal avec le monde vivant autre qu’humain si l’on ne parvient pas à mettre à mal les hiérarchies qui structurent nos sociétés, et vice versa.

Que penses-tu de la collapsologie ?

Je n’en pense pas grand-chose pour tout dire. J’avais bien aimé le premier livre de Servigne et Stevens, Comment tout peut s’effondrer. Je trouvais qu’il offrait une synthèse et un panorama stimulants et clairs des multiples dysfonctionnements et désastres qui guettent notre société. Par contre, je n’ai pas lu le dernier qui a été très controversé, et visiblement à juste titre… Dans mon livre j’essaie de m’interroger sur les effets politiques de l’effondrement. Tout pronostic historique est évidemment risqué, mais au niveau politique, je pense que cet effondrement systémique généralisé pourrait à son tour donner lieu à deux grands scénarios : 1) L’effondrement économique ne provoque pas d’effondrement politique, mais entraîne au contraire un renforcement de l’État, qui adopte une gestion éco-totalitaire des ressources et des populations 2) L’État s’effondre en même temps que l’économie, il perd toute capacité à encadrer la société et à assurer la sécurité de ses citoyens. Ce deuxième scénario peut lui-même être subdivisé en deux scénarios distincts : 1) L’effondrement de l’État se fait au profit de forces armées paraétatiques de type mafieux ou terroriste, qui imposent leur monopole sur la gestion des ressources et des populations par l’arbitraire et la violence ; 2) Ou, au contraire, les populations livrées à elles-mêmes s’auto-organisent et créent tant bien que mal de nouvelles institutions sociales sur les ruines de l’ancien monde : c’est la voie conviviale dans sa version post-catastrophique.

Remarquons que ces différents scénarios ne sont nullement exclusifs. Dans certains pays, l’État peut se maintenir tandis qu’il s’effrite ou s’effondre dans d’autres ; de même, à l’intérieur d’un même territoire où l’État tend à reculer, la gestion mafieuse et l’auto-organisation des populations peuvent cohabiter et entrer en compétition l’une avec l’autre. Dès aujourd’hui, la situation de certains pays peut nous aider à mieux « visualiser » ces scénarios futurs, même si elle ne s’explique pas nécessairement par des causes écologiques et continue à s’inscrire dans le cadre de crises politiques plus classiques. Ainsi, au Mexique, la souveraineté de l’État est contestée à deux niveaux ; d’un côté par les puissants cartels de la drogue qui contrôlent de facto un nombre croissant de territoires et de ressources, et de l’autre par des mouvements sociaux comme l’EZLN ou les milices citoyennes d’auto-défense qui ont décidé de prendre en main leur destin en luttant, les armes à la main, contre les exactions du crime organisé ou des bras armés de l’État (qui sont en réalité souvent complices).

Ceci nous confronte évidemment à la question de la violence. Cela ne me fait pas plaisir de le dire et je ne suis moi-même pas franchement porté à la violence, mais je n’arrive plus tellement à voir comment il serait possible de sortir de cette société sans en passer par la violence, comme le soutient d’ailleurs DGR. Et cela ne sera pas nécessairement un choix, mais la simple condition de la survie. Au rythme où vont les choses, les personnes « résilientes » ne seront pas seulement celles qui auront une maison à la campagne et un potager en permaculture au fond du jardin, mais aussi celles qui auront des armes et sauront s’en servir. Quand on voit l’ensauvagement actuel de l’État en France et dans de nombreux pays, quand on voit que même les actions non-violentes (on pense aux images fortes de la mobilisation Extinction Rebellion à Paris, gazée et matraquée par des hordes de criminels en uniforme) sont de plus en plus réprimées et criminalisées, et ce alors que la détérioration des conditions de vie sur Terre, et donc le durcissement des rapports de domination qui se tissent autour de l’accès aux ressources et aux richesses, est encore loin d’avoir atteint son acmé, il y a de quoi être inquiets. Disons que la radicalisation de l’État et du capitalisme un peu partout appelle notre propre radicalisation, elle ne laisse guère de choix…

Tu prépares actuellement un livre sur le primitivisme, pourrais-tu rapidement nous en parler ?

Oui bien sûr, je peux en dire brièvement quelques mots. Je viens de finir l’écriture d’un petit livre sur le primitivisme. Je ne suis moi-même clairement pas primitiviste, et ce n’est pas l’écriture de ce livre qui m’aura fait changer d’avis tant il apparaît clairement, notamment à la lecture des ouvrages magistraux d’Alain Testart, que les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont et étaient traversées par des rapports de dominations extrêmement durs. Néanmoins, même s’il apporte des réponses fausses et souvent très idéologiques, le primitivisme pose des questions passionnantes et a parfois aussi des intuitions très stimulantes. S’intéresser à lui, c’est s’interroger sur la façon dont historiquement les hiérarchies sociales et la domination du vivant se sont interpénétrées et fécondées mutuellement. C’est donc in fines’interroger sur les fondements théoriques de l’écologie politique."