Blog

-

L'argent public

- Par Thierry LEDRU

- Le 06/09/2025

A celles et ceux qui l'ignoreraient, les partis politiques reçoivent de l'argent public. Beaucoup d'argent public.

Personnellement, ça me met en rage.

Que ça soit le RN ou n'importe lequel, je m'en fiche. Le problème n'est pas là.

Il va falloir que je passe à autre chose. Le sujet "politique" est sans aucun doute celui qui m'irrite au plus haut point.

Le Rassemblement national devient le premier bénéficiaire de l'aide publique aux partis en 2025 et va percevoir près de 15 millions d'euros

Le parti d'extrême droite tire ainsi profit de ses résultats aux élections législatives anticipées de 2024.

Article rédigé par franceinfo avec AFP

France Télévisions

Publié le 06/09/2025 18:25 Mis à jour le 06/09/2025 18:36

Temps de lecture : 2min

Conséquence de sa poussée aux dernières législatives, le Rassemblement national va percevoir cette année près de 15 millions d'euros d'aide publique aux partis politiques, devenant pour la première fois le principal bénéficiaire de ce dispositif, devant le camp présidentiel et le Parti socialiste.

Plus d'un an après les élections législatives anticipées, et maintenant que tous les recours ont été purgés par le Conseil constitutionnel, les partis politiques vont enfin pouvoir toucher leur dû : soit un peu plus de 64 millions d'euros pour l'année 2025, selon un décret paru samedi 6 septembre au Journal officiel(Nouvelle fenêtre).

Cette somme est répartie en fonction du nombre de voix au premier tour des législatives et du nombre de parlementaires élus. Deux critères qui profitent pleinement au RN, avec un total de 14,8 millions d'euros d'aide publique. Le parti d'extrême droite détrône ainsi la coalition présidentielle (Renaissance, MoDem et autres) pour l'année 2025, qui passe de 19,5 à 11,3 millions de financement public.

La subvention de LFI et LR en baisse

Le Parti socialiste voit sa subvention bondir de 4,7 à 7,9 millions, à la faveur de l'accord scellé l'an dernier avec les autres partis de gauche sous la bannière du Nouveau Front populaire. Une alliance dont La France insoumise paye en revanche le prix, puisque son aide fond de 7,9 à moins de 6,7 millions d'euros, alors que les subventions des Ecologistes (3,5 millions) et du Parti communiste (2,1 millions) sont globalement stables.

Autres perdants, Les Républicains voient leur dotation chuter de 9,5 à 7,4 millions, en grande partie par leur faute : plus d'un million d'euros leur est en effet retiré pour non-respect de la parité car Les Républicains ont présenté deux fois plus de candidats que de candidates. Idem pour l'Union des droites pour la République : la formation d'Eric Ciotti avait investi cinq fois plus d'hommes et a été privé de plus de 1,3 million d'euros.

La formation Reconquête d'Eric Zemmour perd elle la quasi-totalité de ses financements (de 1,5 million à 200 000 euros), à cause de la parité mais surtout de sa débâcle aux législatives anticipées.

-

Le Mercosur

- Par Thierry LEDRU

- Le 06/09/2025

Quand je pense que j'ai voté pour l'UE. Qu'est-ce qu'on peut être con, parfois, quand on est jeune.

Le pognon et c'est tout, la croissance, coûte que coûte.

Que les politiques arrêtent de nous parler de leur intérêt pour l'écologie ou alors qu'ils nous disent en préambule :

"Attention, nous pourrions vous affirmer que nous nous inquiétons des effets du commerce mondial sur la planète, de la survie de nos agriculteurs, de la qualité alimentaire proposée à nos concitoyens, mais en réalité, on s'en fout royalement."

https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/commerce-qu-est-ce-que-l-accord-de-libre-echange-entre-le-mercosur-et-l-union-europeenne/

Commerce : qu'est-ce que l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne ?

Mis à jour le 03.09.2025

Arthur Olivier, mis à jour par Juliette Verdes et Vincent Lequeux

Destiné à libéraliser les échanges entre l'UE et quatre pays d'Amérique latine, le traité commercial avec le Mercosur a été signé le 6 décembre 2024. Adopté le 3 septembre 2025 par la Commission européenne, il doit encore être approuvé par les Vingt-Sept et le Parlement européen avant d'entrer en application.

Le Mercosur (ou "Mercosul" en portugais) représente plus de 80 % du PIB d'Amérique latine - Crédits : daboost / iStock

Un cinquième de l'économie mondiale et un marché de plus de 700 millions de consommateurs : c'est ce que pèsent aujourd'hui l'Union européenne et les quatre pays fondateurs du Mercosur, à savoir l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, et l'Uruguay. De quoi donner une idée des conséquences possibles d'un accord de libre-échange entre ces deux mastodontes commerciaux.

Le 28 juin 2019 déjà, la Commission européenne annonçait que le traité UE-Mercosur était bouclé, prêt à passer les dernières étapes de ratification. "C’est un accord réellement historique", avait alors réagi le président de l'exécutif européen de l'époque, Jean-Claude Juncker.

Après une longue période de questions, marquée par d'âpres négociations en coulisse, une nouvelle étape a été franchie le 3 septembre 2025, avec la validation de l'accord par la Commission européenne. "Nous poursuivons nos efforts de diversification commerciale, développons de nouveaux partenariats et créons de nouvelles opportunités d’affaires. Les entreprises européennes et le secteur agroalimentaire de l’UE bénéficieront immédiatement de droits de douane réduits et de coûts moindres, contribuant ainsi à la croissance économique et à la création d’emplois", s'est félicitée la cheffe de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen. Tout n'est cependant pas encore joué : le texte doit désormais être soumis à l'approbation des États membres et du Parlement européen. Retour sur les principaux éléments et enjeux de cet accord.

Qu'est-ce que le Mercosur ?

Le "marché commun du Sud", ou Mercosur, est un espace de libre circulation des biens et des services en Amérique latine. Il regroupe aujourd'hui cinq pays : ses membres fondateurs que sont l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, ainsi que la Bolivie. Cette dernière y a adhéré mi-2024 et dispose de plusieurs années pour adopter les règles du Mercosur, tandis que le Venezuela en a été suspendu en 2016 pour des raisons liées à des violations de droits de l'homme et à des crises politiques internes. Le Chili, la Colombie, l'Equateur, le Guyana, le Pérou et le Surinam sont des membres associés au Mercosur.

Ses États membres élaborent une politique commerciale commune et coordonnent plusieurs de leurs politiques. Certaines législations et pratiques ont aussi été harmonisées afin de garantir le bon fonctionnement de ce marché. Ces pays sont par exemple en train de supprimer les frais téléphoniques supplémentaires lorsque leurs citoyens voyagent dans un autre État membre, à l'image de ce qui existe déjà dans l'Union européenne.

Le Mercosur a pris forme avec le traité d'Asunción (Paraguay), signé le 26 mars 1991. Parfois considéré comme le 3e bloc économique après l'Union européenne et le trio Canada/États-Unis/Mexique, le Mercosur représente plus de 80 % du PIB sud-américain.

UE-Mercosur : Ursula von der Leyen annonce un accord avec les pays d’Amérique latine

Quel est l'objectif de l'accord entre l'UE et le Mercosur ?

Comme tout accord de libre-échange, l'objectif du traité avec le Mercosur est d'intensifier les échanges de biens et de services entre l'UE et les économies latino-américaines. En d'autres termes, donner un coup de fouet au commerce transatlantique.

Les entreprises européennes se heurtent aujourd'hui à des barrières commerciales lorsqu'elles exportent vers cette région. Le Mercosur applique par exemple des droits de douane de 27 % sur le vin et de 35 % sur les voitures et les vêtements importés depuis l'UE. Des normes et réglementations différentes imposent par ailleurs aux exportateurs européens des procédures pour prouver que les produits de l'UE répondent à certaines exigences en matière de sécurité alimentaire ou de santé animale. Les entreprises brésiliennes ou argentines ont des contraintes comparables si elles veulent exporter vers l'Union européenne.

Selon la dernière analyse d'impact commandée par la Commission européenne, un accord engendrerait 0,1 % de croissance supplémentaire dans l'UE à l'horizon 2032. Côté Mercosur, la croissance pourrait augmenter de 0,3 %.

Colère des agriculteurs : pourquoi l’accord avec le Mercosur pose problème ?

Les accords de libre échange

L'Union européenne compte aujourd'hui près de 50 accords commerciaux avec des pays du monde entier. Alors que le multilatéralisme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est en panne, les accords bilatéraux de libre-échange sont devenus centraux dans la stratégie commerciale européenne. Plus ou moins approfondis, ces partenariats comportent toujours une diminution des droits de douane.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, la construction européenne s'est réalisée parallèlement à la libéralisation des échanges mondiaux, à laquelle elle a contribué. L'UE s'est elle-même fondée sur les principes de libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux, qui sont les quatre libertés de son marché unique.

Les accords européens de libre-échange en 3 minutes

Quelles sont les dispositions commerciales de l'accord ?

Le traité commercial entre l'UE et le Mercosur prévoit d'éliminer plus de 90 % des droits de douane imposés par le Mercosur et l'UE aux produits venant de part et d'autre de l'Atlantique. Le marché européen s'ouvrirait ainsi plus largement aux produits agricoles sud-américains, sur la base de quotas progressivement introduits. À terme, ce sont ainsi 99 000 tonnes de bœuf par an qui pourraient par exemple entrer en Europe à un taux préférentiel (7,5 %), ainsi que 60 000 tonnes de riz et 45 000 tonnes de miel sans obstacles tarifaires.

Les droits de douane du Mercosur seraient quant à eux progressivement éliminés sur les voitures, les machines, la chimie, les vêtements, le vin, les fruits frais ou encore le chocolat venus d'Europe.

Selon l'accord validé par la Commission européenne le 3 septembre, des mécanismes de sauvegarde bilatéraux censés protéger le marché européen en cas de déstabilisation de la filière agricole, comme le réclamait de longue date la France, devraient se traduire sous la forme d'un "acte juridique". L'objectif : autoriser les deux parties à limiter temporairement les importations en cas de préjudice grave porté à leur économie. Un"filet de sécurité" pour l'agriculture, d'un montant de 6,3 milliards d'euros, devrait par ailleurs être ajouté au prochain budget à long terme de l'UE. Le Mercosur reconnaîtrait également 350 indications géographiques de l'UE, qui protègent les produits européens de haute qualité de la contrefaçon, à l'image du prosecco italien ou du roquefort français.

Entre l'accord de principe de 2019 et la signature de décembre 2024, le traité a subi quelques modifications. Un délai de 18 ans a par exemple été accordé pour supprimer totalement les droits de douane du Mercosur sur les voitures électriques et hybrides, au lieu de 15 ans comme prévu en 2019. En contrepartie, ils seront réduits de 35 à 25 % dès l'entrée en vigueur de l'accord, avec la possibilité d'activer des mesures de sauvegarde si les importations augmentent trop rapidement.

En outre, le Brésil s'est engagé à ne pas imposer de droits de douane sur des matières premières critiques (nickel, cuivre, aluminium, acier, titane) à destination de l'UE. D'autres matières premières verraient leurs droits réduits.

Au-delà des clauses purement commerciales, chaque partie s'engage à ouvrir ses marchés publics aux entreprises de l'autre continent. La version révisée de l'accord octroie notamment des flexibilités au Brésil en la matière, tandis que les entreprises européennes auraient accès aux marchés publics brésiliens non seulement au niveau national, mais aussi à l'échelle subfédérale. Un mécanisme de règlement des différends permettrait par ailleurs aux pays de contester juridiquement certaines mesures prises par un État allant à l'encontre des bénéfices commerciaux prévus. Le traité contient également des engagements visant à garantir le respect des droits de propriété intellectuelle. Enfin, il est assorti de nouvelles clauses environnementales (voir plus bas).

Les relations UE-Mercosur

L'Union européenne est le second partenaire commercial des pays du Mercosur, après la Chine. L'UE est aussi le premier investisseur étranger dans la région. À l'inverse, le Mercosur représente le 11e partenaire commercial des Vingt-Sept et seulement 2 % de leurs exportations.

Commerce : les pays de l’Union européenne échangent surtout entre eux

Quelles sont les principales critiques à l'encontre du traité UE-Mercosur ?

Comme beaucoup d'accords de libre-échange, le traité entre l'UE et le Mercosur est sous le feu de critiques. Outre l'opacité des négociations, ses opposants dénoncent les potentielles conséquences sociales, environnementales et sanitaires d'un tel projet.

Sur le plan économique et social, ses détracteurs l'accusent notamment de contribuer à importer plus de produits agricoles dans l'UE sans pour autant respecter toutes ses règles. Bien que l'accord prévoie des engagements en matière de droits du travail ou de conditions de travail décentes, ces importations pourraient favoriser une concurrence déloyale vis-à-vis des agriculteurs européens dans certains secteurs. Ceux-ci ont d'ailleurs été nombreux à exprimer leur opposition au projet, lors de manifestations en début puis en fin d'année 2024.

Pacte vert, PAC, libre-échange… ce que les agriculteurs reprochent à l’Union européenne

D'un point de vue écologique, les opposants au traité UE-Mercosur soulignent que l'intensification des flux commerciaux contribue à augmenter les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. D'aucuns alertent également sur les écarts entre l'UE et le Mercosur en matière de normes environnementales. La question de la déforestation en Amazonie et des pressions sur la savane brésilienne est également soulevée par des ONG comme Greenpeace.

Quant aux critiques sur le volet sanitaire, elles portent principalement sur le fait que les produits agricoles sud-américains sont soumis à des normes moins strictes qu'en Europe en matière de pesticides et d'antibiotiques. Bien que les produits importés doivent respecter les normes de l'UE et ne pas contenir de substances interdites (hormones, certains pesticides…), le contrôle et la traçabilité des produits importés comporteraient des lacunes. Au sein de l'UE notamment, les contrôles sanitaires et phytosanitaires restent sous la responsabilité des États membres, soulevant des inquiétudes quant à leur uniformité et leur efficacité.

La France et le traité UE-Mercosur

La France s'était jusqu'ici clairement opposée à l'adoption définitive du traité UE-Mercosur. Après la signature de l'accord le 6 décembre 2024, le président Emmanuel Macron a déclaré que le projet restait "inacceptable en l'état", exprimant ses préoccupations quant à l'impact sur l'agriculture française et l'environnement. En novembre 2024, le Parlement français avait majoritairement approuvé la position du gouvernement dans les négociations sur l’accord, soit un rejet du texte “en l’état”. Selon la Commission européenne, les clauses miroirs défendues par la France n'ont pas fait l'objet de négociations.

Le message de Paris semble toutefois avoir été entendu. L'annonce par Bruxelles, le 3 septembre, de mesures de sauvegarde pour "les produits européens sensibles" dans la dernière version de l'accord a été bien reçue. "Cela va dans le bon sens", a réagi sur X le ministre délégué français du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, avant d'ajouter que la France allait désormais "examiner dans le détail ce qui est proposé, afin de s’assurer de l’efficacité du dispositif."

Accord UE-Mercosur : pourquoi la France s’y oppose-t-elle ?

L'accord signé en 2024 répond-il à ces critiques ?

Consciente de ces risques, la Commission européenne a négocié de nouvelles garanties vis-à-vis des pays du marché sud-américain. Le traité de libre-échange UE-Mercosur révisé de 2024 contient ainsi de nouvelles dispositions sur l'accord de Paris pour le climat et la déforestation. L'UE aurait désormais le droit de suspendre partiellement ou totalement ses relations commerciales avec un pays du Mercosur, dans le cas où ce dernier mettrait en péril l'accord sur le climat. Les deux parties se sont également engagées à mettre fin à la déforestation illégale d'ici 2030.

Toutefois, un "mécanisme de rééquilibrage" a été introduit à la demande des pays du Mercosur, dans le cas où les législations européennes (le règlement sur la déforestation notamment) affecteraient leur économie. Dès le 1er septembre, avant même la validation du texte lors de la réunion du Collège des commissaires, une initiative transpartisane a vu le jour au Parlement européen afin de contester l'accord - et ce mécanisme de rééquilibrage en particulier - devant la Cour de Justice de l'Union européenne.

La Commission européenne a par ailleurs prévu de créer un fonds d'indemnisation des agriculteurs. D'un montant de plus d'un milliard d'euros, il pourrait être activé en cas de crise exceptionnelle affectant des secteurs sensibles comme le bœuf, la volaille ou le sucre.

Union européenne, Chine, Etats-Unis… qui émet le plus de gaz à effet de serre ?

Quelles sont les prochaines étapes pour valider le traité ?

Ouvertes à la fin des années 1990, les négociations entre l'UE et le Mercosur avaient abouti à un accord de principe en juin 2019. Le processus a ensuite été suspendu, en raison notamment des mesures du président brésilien de l'époque Jair Bolsonaro, qui ont aggravé la déforestation. Les discussions avaient ensuite repris avec l’élection de Luis Inácio Lula da Silva (dit "Lula"), fin 2022.

À la suite des élections européennes de juin 2024, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait clairement affiché la volonté d'aboutir à un compromis d'ici la fin de l'année. Tandis que le nombre d’États opposés au traité se réduisait, laissant la porte ouverte à une majorité au Conseil de l'Union européenne.

L'UE et le Mercosur sont parvenus à signer un accord le 6 décembre 2024. Le texte doit désormais être traduit dans les 24 langues officielles de l'UE et finalisé sur le plan juridique. Validé par la Commission européenne, il va maintenant être proposé au Conseil de l'Union européenne, qui doit l'adopter à la majorité qualifiée des États membres.

Fin 2024, plusieurs États membres — parmi lesquels la France, la Pologne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et l’Autriche — avaient exprimé leur volonté de bloquer l’accord au Conseil. En mai 2025, la ministre française de l’Agriculture, Annie Genevard, a rencontré ses homologues hongrois, autrichien et allemand, dans le but de renforcer cette opposition. Paris a cherché à consolider et élargir la minorité de blocage, en veillant notamment à ce que des pays clés comme la Pologne et l’Italie y restent engagés.

Mais l’accord avec le Mercosur compte aussi de nombreux partisans en Europe, à commencer par l’Allemagne qui veut offrir de nouveaux débouchés à ses entreprises industrielles. Selon Bruxelles, il permettrait aux exportateurs européens d’économiser plus de 4 milliards d’euros de droits de douane par an en Amérique latine. Si toutefois le texte est bel et bien adopté par les États membres.

L'accord devrait être soumis au vote des parlements nationaux, ou du moins en partie. Étant considéré comme un accord "mixte", certaines de ses dispositions (non commerciales) doivent en principe être soumises à un tel vote. Toutefois, la Commission européenne a décidé de scinder l'accord en deux volets, comme elle l’a fait pour le traité UE-Canada (CETA). Autrement dit, la partie purement commerciale de l'accord a été approuvée par la Commission le 3 septembre 2025, avant d'être soumise aux États membres du Conseil qui se prononceront à la majorité qualifiée, puis au Parlement européen à la majorité simple.

Si les pays membres et les députés européens soutiennent majoritairement l'adoption du volet commercial, celui-ci pourra alors entrer en application. Seul le volet politique resterait soumis à un vote des parlements nationaux.

-

Une autre politique

- Par Thierry LEDRU

- Le 03/09/2025

C'est beau mais je ne pense pas que ça soit encore réalisable.

Qu'il s'agisse de la droite, de la gauche, du centre, de la gauche du centre ou de la droite de la droite ou de la droite gauchiste écologiste communiste centriste ou de n'importe quel autre mélange...

Parce que chaque clan en est encore à défendre ses idées, ses projets, ses ambitions et ses intérêts surtout quand il faudrait n'en défendre plus qu'un, l'intérêt commun. Et non l'intérêt d'un pays mais l'intérêt d'une humanité.

Alors quand je vois déjà les incapacités à faire tourner correctement un état, ça en devient risible d'envisager une entente planétaire. Et c'est pourtant bien de ça dont il s'agit.

L'activité de l'humanité est si impactante au regard de l'ensemble du vivant que ce ne sont pas les décisions d'un état isolé qui pourrait inverser le cours des choses. Et comme aucun gouvernement ne voudra assumer une économie freinée et comme aucune population n'en accepterait les conséquences, on va continuer à regarder les chiffonniers s'étriper dans les palais pour savoir qui va occuper la place du Grand Calife et qui sera assis à ses côtés.

Pour ma part, étant donné que je n'ai aucun moyen, ni même l'envie puisque ça serait du temps perdu, d'aller lutter contre cet immobilisme, je vais me contenter d'identifier les éléments qui vont s'ajouter et nous rapprochent inexorablement du moment où cet équilibre artificiel ne tiendra plus et que les dominos vont commencer à tomber.

On pourrait considérer que c'est de la lâcheté. Mais alors qu'on vienne me prouver que je peux encore participer à ces changements majeurs, au niveau d'un état. Et qu'on ne me parle pas du pouvoir de l'élection, surtout pas.

Ce que je peux changer, c'est l'état de la biodiversité autour de chez moi. Je peux ne pas participer à la souffrance animale avec un régime végétarien. Je peux limiter au maximum mes consommations alimentaires avec le potager et les arbres fruitiers, vestimentaires en gardant mes habits jusqu'à ce qu'ils ne soient plus réparables, en éliminant tous les achats qui ne sont pas nécessaires, en ne prenant pas l'avion, en n'allant pas en croisière, en limitant mes déplacements en voiture et en les remplaçant par la bicyclette, en recyclant, en bricolant, en faisant du troc, dans un mouvement de "simplicité volontaire".

On pourrait me dire que de ne plus s'engager dans des mouvements de masse, fait le jeu des gouvernants et leur laisse la liberté d'agir. Oui, c'est possible. Mais j'ai 63 ans, j'ai connu Plogoff JUSQU'AU BOUT : Plogoff, les manifestations pour l'école publique (je ne les compte plus), j'ai pulvérisé avec un pavé la vitre arrière d'Alliot-Marie qui était venue filer un chèque à l'école privée quand nous, on était dans des algécos, contre les pollueurs et les lobbies, j'ai connu les gilets jaunes, j'en ai fait courir des CRS, et je n'irai plus.

“Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Marc-Aurèle”

Hier, j'ai lu que Bayrou accusait les "boomers" d'être responsables de l'état du pays. Mais bien sûr. Puis il y a aussi les étrangers et les jeunes qui ne glandent rien et tous les Rmistes qui volent l'argent du pays etc etc...Tout ça ne sont que des paravents fluctuants pour cacher LEURS RESPONSABILITES et diviser les "sans dents".

Bayrou est un boomer,

Il est millionnaire

Il vit de l'argent public (maire, député, président du conseil général, député européen et celui de 1er Ministre (après avoir été plusieurs fois ministre à droite et à gauche, au centre, avant-centre, arrière, ailier, gardien de but, arbritre, spectateur, supporter) C'est ça la politique, un stade de foot. Et ça paie bien.

Et il faudrait faire confiance à toute cette mafia ?

Non, il faut s'en retirer, les abandonner, ne même plus les écouter, arrêter de voter, vivre en communauté, s'occuper du potager.

Mon père a commencé à travailler à 16 ans, apprenti boucher et ma mère aussi comme apprentie couturière. Ils ont réussi à se faire construire une maison en s'endettant, je ne les voyais quasiment pas quand j'étais gamin, ils partaient bosser à 8 h et rentraient à 19h30, 20 h. Ils ont pris leur retraite à 63 ans. Mon père a une retraite de1800 euros et ma mère 870... Avec mon frère, on a eu une enfance "protégée", matériellement mais affectivement, il y a un vide, immense...Alors, non, je ne leur reproche rien. Et je ne parle pas de leur enfance et de l'adolescence qu'ils ont connue parce que là, je ferais pleurer dans les chaumières.

Personnellement, tous les politiciens aujourd'hui, et je dis bien tous, je les emmerde.

-

"JUSQU'AU BOUT" : l'école

- Par Thierry LEDRU

- Le 03/09/2025

" Il ne pensait pas qu'il éprouverait autant de mal à travailler en classe. Les programmes lui pesèrent avec encore plus de forces. Rien, là-dedans, ne lui semblait indispensable, c’était en dehors de la vie, en dehors de l’ essentiel et on faisait croire aux enfants que leur vie entière en dépendait. C’était écœurant. Il leur parla de plus en plus. De la nature surtout, de tout ce qu’ils pouvaient y découvrir, de la vie qui s’y cachait, de cette vie qu’on avait oubliée. Il essaya de leur faire comprendre qu'il ne fallait plus rester à côté de cette nature et se contenter de l’observer, mais plonger en elle-même, y participer pleinement, y trouver un sens à l’existence et se rapprocher de soi (...)."

Ce roman, c'est ce que j'ai connu, cette colère envers l'institution et ses injonctions et cette lutte intérieure que j'ai toujours ressentie, jusqu'au dernier jour, entre l'importance considérable de ma mission (et non simplement de mon métier) et toutes les limites et les contraintes absurdes qui m'étaient imposées.

Les textes en exergue du roman :

« Je n’aime pas la culture occidentale car elle contient, à mon avis, beaucoup d’erreurs qui sont à l’origine d’une crise de civilisation, non pas récente mais très ancienne : une crise qui dure depuis un millénaire. Cette culture a produit beaucoup de choses admirables mais une tradition qui se coupe de ses propres racines, des lieux sauvages extérieurs et de cet autre lieu sauvage qu’est notre intérieur, une telle culture est vouée à un comportement très destructeur, et peut-être en fin de compte, à un comportement autodestructeur. »

Gary Snyder

« Former les esprits sans les conformer

les enrichir sans les endoctriner

les armer sans les enrôler

leur communiquer une force dont ils puissent faire leur force

les séduire par le vrai pour les amener à leur propre vérité

et leur donner le meilleur de soi

sans attendre ce salaire dérisoire qu’est la ressemblance. »

Jean Rostand

-

"Avant, c'était mieux"

- Par Thierry LEDRU

- Le 02/09/2025

On peut joindre à cette réflexion le fameux, "c'était mieux avant".

Mais alors, si c'était mieux, pourquoi avons-nous laissé les choses se dégrader ?

On ne pouvait rien y faire ?

Ce sont des choses qui nous dépassent ?

On peut aussi supposer que puisque ça allait bien, il n'y avait pas de raisons de s'inquiéter, ni même de s'informer pour que ça continue à bien fonctionner.

Mais quand on n'a conscience de rien, tout peut changer sans qu'on s'en aperçoive. C'est bien là le problème.

Et quand on commence à réaliser que ça dérape et que les informations qui nous parviennent ou qu'on est allé chercher montrent que le chemin sur lequel on est parti nous éloigne de cette période où tout allait mieux, on peut effectivement en arriver à regretter ces connaissances qui nous plombent le moral.

Mais si tout ça est advenu, c'est parce qu'avant on ne savait rien, on ne s'intéressait à rien et on ne voulait rien savoir. D'autres personnes, des "dirigeants" étaient là pour faire le job, prendre les "bonnes" décisions.

On s'est tous fait avoir. Même celles et ceux qui savaient depuis bien longtemps que la situation irait de mal en pis. Et je fais partie du lot. Par ignorance, indifférence, paresse, lâcheté. Et bien que la pente soit de plus en plus raide et glissante, on ne parvient pas à changer le cours des choses.

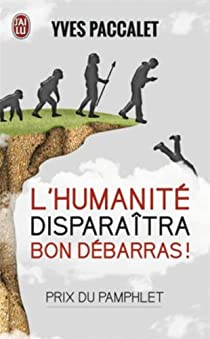

Voilà le premier ouvrage qui m'a alerté. C'était en 2007...Il ne s'agit donc plus de regretter cette époque où on ne savait pas tout ce qui va mal et de se dire que c'était mieux de ne rien savoir mais bien de continuer à apprendre, non seulement sur l'état des lieux mais surtout la façon, si jamais elle existe, d'inverser le courant.

EAN : 9782290001554

190 pages

J'ai lu (07/09/2007)3.82/5 217 notes

Résumé :

Dans cet essai philosophique teinté d'humour noir, drôle et pessimiste, provocant et désespéré, Yves Paccalet dresse un véritable réquisitoire contre l'humanité.La conclusion est sans appel : l'Homo sapiens disparaîtra. Il imagine 13 scénarios catastrophe, tragiques et comiques à la fois - collapsus de la biodiversité, mitage de la couche d'ozone, climat en délire, empoisonnement de l'air, de la terre et de l'eau, nouveaux virus, guerre nucléaire... Ce ne sera certainement pas la fin du monde : tout juste l'extinction d'une espèce bête et méchante - la nôtre."J'ai cru en l'humanité, écrit Yves Paccalet : je n'y crois plus..." Quinze ans après la première publication de ce pamphlet best-seller, l'auteur ajoute quelques pelletées de terre sur notre cercueil annoncé. Cette "Nouvelle édition revue et aggravée" s'imposait. Toujours plus impitoyable. Toujours plus hilarante...

-

La guérison (2)

- Par Thierry LEDRU

- Le 31/08/2025

Je l'ai déjà écrit ici. On ne guérit pas d'une sténose canalaire lombaire et l'évolution n'est jamais favorable. Non seulement, cette excroissance dure comme un os, ne disparaîtra jamais mais il est probable qu'elle continue à grossir. Ce qui est visible n'est rien au regard de ce qui comprime les nerfs de ma colonne vertébrale en L4/L5 et S1.

Bon, ça, c'est fait. Pas la peine d'y revenir.

Et maintenant ? Maintenant, il s'agit de continuer à pédaler, à marcher, nager, courir, jouer au tennis, faire du ski de randonnée, du skating, des sorties en raquettes à neige, bivouaquer, entretenir le potager, tronçonner et fendre le bois de chauffage et planter des arbres cent fois plus que ce que je prends à la nature.

C'est à dire ne rien abandonner de cette existence que j'aime. Sans savoir combien de temps ça sera possible. Et surtout ne pas s'en préoccuper sinon, mes inquiétudes viendront nourrir l'énergie de croissance de cette sténosee.

Oui, je sais, on peut penser que cette réflexion est absurde. A moins de considérer que nos pensées puissent avoir un effet bien plus puissant que ce que nous imaginons ou que ce que la pensée cartésienne et empirique nous a amené à penser.

Effectivement, il n'est pas possible de prouver, sur les critères scientifiques de reproduction en double aveugle, que la pensée puisse avoir un effet sur le physique. Il n'en reste pas moins que ce choix spirituel ne peut pas me nuire, dès lors que je ne m'interdis pas d'avoir recours pour autant à la médecine si c'est nécessaire. J'ai déjà été opéré deux fois. Je n'avais pas le choix, ma jambe gauche allait "mourir".

Mais, là, maintenant, malgré les crampes nocturnes, l'électrification dans le mollet gauche et son atrophie et l'émergence progressive des mêmes symptômes dans le mollet droit, je pédale, je marche, je cours etc... Si j'avais décidé d'arrêter, comme le préconisaient certains médecins, ou si j'avais eu si peur de cette marche qu'ils m'annonçaient avec une canne, alors, oui, assurément, je me serais dégradé.

Tous les grands Maîtres à penser le disent : nous sommes ce que nous pensons, nous subissons les peurs que nous fabriquons, nous avons la capacité de nous détruire. Mais alors, c'est que nous avons aussi la capacité de nous "guérir" ou à tout le moins, de nous maintenir et parfois au-delà du rationnel.

Je monte donc un col à vélo et je me concentre sur l'avant de ma roue, en jetant quelques coups d'oeil rapide vers l'avant mais bien davantage sur tous les paysages, ceux de la nature et ceux à l'intérieur, à toutes les pensées qui sont des horizons à découvrir, à tous les instants de non-pensée, dans le silence de l'effort et dans le gouffre délicieux de la fatigue.

Je ne guérirai pas de cette sténose mais je ne laisserai pas s'installer les effets mortifères des pensées insoumises et des émotions néfastes qu'elles génèrent.

-

La guérison

- Par Thierry LEDRU

- Le 31/08/2025

La guérison, c'est comme une montée de col à vélo.

C'est rempli de virages et quelques bouts de ligne droites et elles sont parfois bien plus difficiles à regarder que les lacets car au moins, ceux-là ne nous projettent pas trop loin, juste quelques mètres en avant et c'est bien assez vu l'effort que ça demande pour avancer.

Il arrive même que les yeux viennent se fixer sur l'avant de la roue, pas plus loin, juste le défilement du goudron et même si la vitesse est très faible, cette concentration du regard devient réjouissante et c'est là qu'on réalise que la seule chose à faire, c'est d'être là, maintenant, nulle part ailleurs, rien d'autre et surtout pas plus loin parce que plus loin, c'est trop loin et que c'est déprimant.

Il est également très réjouissant de se souvenir du lacet précédent et des autres qui sont loin derrière maintenant alors qu'ils semblaient presque inatteignables. Cette habitude, ce conditionnement, cette condamnation qui nous est transmise dès notre enfance, ces phrases "si tu travailles bien à l'école, tu auras un bon métier", cette projection constante vers l'avenir, cet avenir qui n'existe nulle part ailleurs que dans notre imaginaire, dans le domaine de la guérison, il faut absolument s'en libérer. Il s'agit de bienveillance envers soi, cette satisfaction d'avoir franchi ce dernier lacet et les précédents, toutes ces épreuves inévitables puisqu'il n'est pas question de mettre pied à terre.

Sisyphe poussait son rocher et ne pouvait l'empêcher de retomber en bas de la pente. Camus parlait de l'absurdité de l'existence mais simultanément de la liberté acquise dans la conscience de cette absurdité.

"Il faut imaginer Sisyphe heureux".

Alors, oui, cette épreuve des lacets qu'il s'agit de franchir, les uns après les autres, elle est absurde dans sa finalité puisque c'est la mort qui est au bout. La différence entre celui qui "pédale" et celui qui reste "assis", c'est le bonheur du lacet franchi. Rien d'autre. C'est un passé assumé qui nourrit les forces pour le lacet en cours, juste celui en cours. Réaliser que chaque effort contribue à retarder l'échéance et permet de continuer à grimper.

On ne guérit que dans l'instant, jamais plus loin.