Blog

-

Elisée Reclus : une philosophie de la nature

- Par Thierry LEDRU

- Le 27/03/2020

Plutôt que de chercher de nouvelles idées pour franchir le pas d'un "après coronavirus", il serait bon de retrouver les écrits laissés par certains penseurs délaissés, considérés comme des rebelles anarchistes, des hurluberlus, des marginaux, des esprits incapables de s'adapter à leur époque...C'est le conditionnement sociétal qui les a placés dans ces cases et non pas leurs idées elles-mêmes, c'est le formatage des puissants et de tous les canaux de diffusion dont ils se servent, c'est notre propre avidité et notre abandon servile. C'est tout cela qu'il faut balayer, totalement, intégralement, sans aucune demi-mesure. Il nous faut reprendre notre liberté de penser et d'agir.

Élisée Reclus : une philosophie de la nature

https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/%C3%A9cologies-et-environnements/id%C3%A9es-acteurs-et-pratiques-politiques/%C3%A9lis%C3%A9e-reclus%C2%A0-une-philosophie-de-la-nature#toc-reclus-lentraide-et-lenvironnement-j4mDzKDy

Résumé

Il s’agit ici d’étudier la contribution que la pensée du géographe anarchiste Élisée Reclus (1830-1905) peut apporter aux débats actuels sur la planète et l’environnement. En analysant les racines intellectuelles de cette approche originale de l’environnement, on découvre la modernité d’une vision refusant toute séparation artificielle entre « humanité » et « nature », servant de puissant dispositif conceptuel pour questionner la prétendue domination de la première sur la seconde.

Portrait d’Élisée Reclus par Nadar, 1889. Source : Wikimedia Commons

Sommaire

Reclus, l’entraide et l’environnement

Récemment, plusieurs travaux ont abordé la biographie et les travaux d’Élisée Reclus, dont le rôle pionnier dans une géographie sensible à ce qu’on appelle aujourd’hui les « enjeux environnementaux » a été souligné à plusieurs reprises. Fils d’un pasteur protestant du sud-ouest de la France et formé d’abord à la géographie à l’université de Berlin chez Carl Ritter (1779-1859), Reclus passe la plupart de sa carrière en exil comme persécuté politique, dans les premières années du Second Empire (de 1852 à 1857) et après la Commune de Paris de 1871, lorsqu’il est banni pour sa participation au mouvement communaliste et doit se réfugier en Suisse, où il est l’un des fondateurs du mouvement anarchiste international organisé autour de l’Internationale antiautoritaire et de la Fédération jurassienne. Ces troubles ne l’empêchent pas de publier des ouvrages monumentaux comme La Terre (2 vol.), la Nouvelle Géographie universelle (19 vol.) et L’Homme et la Terre (6 vol.). C’est à ses voyages que Reclus doit son attraction pour la nature et pour les activités de terrain (il est aussi un soutien à l’éducation des enfants en plein air), à partir de son séjour de 1856-1857 sur la Sierra Nevada de Sainte-Marthe en Colombie, qui inspire ses premiers écrits sur la « nature tropicale ».

On y trouve déjà une idée de la relation et de l’harmonie intrinsèques que Reclus envisage entre ce qu’on appelle « humanité » ou « culture », et ce qu’on nomme « nature », « milieu » ou « environnement ». Reclus est souvent indiqué comme un précurseur de l’« écologie ». Cependant, si Reclus n’a pas utilisé la définition d’« écologie », ce n’est pas parce que celle-ci n’existe pas à son époque (Pelletier 2013), mais parce qu’elle caractérise alors la pensée du scientifique allemand Ernst Haeckel (1834-1919), dont les positions explicitement antisocialistes s’opposent diamétralement aux idées des géographes anarchistes, notamment Reclus et ses collaborateurs Pierre Kropotkine (1842-1921) et Léon Metchnikoff (1838-1888). Ceux-ci sont alors les inventeurs de la théorie de l’entraide, c’est-à-dire d’une interprétation solidariste du darwinisme considérant la coopération comme un facteur fondamental de l’évolution, contre lesdits « darwinistes sociaux » qui ne conçoivent que la lutte sans trêve et la compétition entre les espèces, ce qu’ils considèrent légitimer aussi les inégalités sociales.

Reclus est personnellement passionné d’escalade et de randonnée, comme il explique dans des écrits célèbres comme l’Histoire d’une montagne. Plusieurs de ses contributions, tels que les articles qu’il publie dans les années 1860 dans la Revue de Deux Mondes, anticipent ce qu’on considère aujourd’hui comme des préoccupations paysagères pour la préservation de la beauté de la montagne contre l’édification des lieux pour leur exploitation touristique. Cependant, Reclus se démarque du concept de « wilderness » exprimé par George Perkins Marsh (1801-1882), ne concevant pas une nature « vierge » et en considérant comme un devoir du genre humain de construire des relations respectueuses avec l’environnement, dont il est partie prenante. L’idée de l’entraide, s’appliquant à la fois à des communautés végétales, animales ou humaines, relève exactement de cette consubstantialité entre mondes humaines et mondes non humains. Cela anticipe les approches contemporaines de l’hybridité et des « géographies plus qu’humaines », qui sont très débattues depuis quelques années. Il est important alors de considérer quelles sont les origines intellectuelles de la théorie reclusienne de la consubstantialité entre humanité et nature, pour comprendre que cela relève de profondes racines intellectuelles qui peuvent encore nourrir les débats environnementaux contemporains.

Le retour productif de « vieilles » idées

La philosophie de la nature, plus précisément la Naturphilosophie allemande, est un élément fondamental de la formation intellectuelle de Reclus. Des sources biographiques démontrent que le jeune Élisée, avec son frère ainé Élie Reclus (1827-1904), lit les œuvres des Naturphilosophen allemands Friedrich Schelling (1775-1854) et Lorenz Oken (1779-1851), à côté de celles de figures centrales du socialisme français comme Pierre Leroux (1797-1871) et Pierre-Joseph Proudhon (1809-1965). Comme le démontrent des travaux historiques, la philosophie de la nature de Schelling, Oken et d’autres exerce aussi une forte influence sur les travaux de géographes comme Alexander von Humboldt (1769-1859) et Ritter lui-même. Dans les années suivantes, c’est en tant qu’experts de langue et culture allemandes que les frères Reclus offrent leurs services à la Revue germanique, pour laquelle ils souhaitent traduire les travaux des philosophes de la nature, en déclarant leurs idées en matière de philosophie : « Nous nous rattachons à l’école de Spinoza » (Institut français d’histoire sociale (IFHS), 14 AS 232, dossier IX, Lettre d’Élie et Élisée Reclus à A. Nefftzer, 6 janv. 1858).

Baruch Spinoza (1632-1677) est également une inspiration importante pour les Naturphilosophen, car son idée de « nature auto-productive » implique que l’intellect humain ne peut pas être séparé de la nature dont il est un produit. Pour les philosophes de la nature, cela constitue l’un des fondements de leur critique d’Emmanuel Kant (1724-1804), dont la pensée est encore considérée par la critique constructiviste comme l’emblème d’une modernité dissociant intellect et nature. Les géographes anarchistes considèrent aussi la pensée de Spinoza comme une référence pour leur éthique de la liberté, où l’individu a le droit de se révolter contre la domination pour des raisons morales. Dans la correspondance entre Reclus et Kropotkine, on trouve cette référence alors que les deux hommes échangent sur leurs souvenirs respectifs de prison, notamment leurs lectures carcérales, qui incluent le philosophe des Provinces-Unies (Archives d’État de la Fédération russe (GARF), Fondy P-1129, op. 2 khr 2103, f 21, Lettre d’É. Reclus à P. Kropotkine, 24 janv. 1884).

Le célèbre aphorisme contenu dans l’exergue de L’Homme et la Terre, « l’homme est la nature prenant conscience d’elle-même », s’explique dans le cadre de cette tradition intellectuelle et de l’interprétation originale que les géographes anarchistes en font, en y ajoutant les idées de coopération et de justice sociale. Plusieurs auteurs se sont focalisés récemment sur le retour de « vieilles » idées en plusieurs champs de la connaissance, avec des connotation politiques parfois progressistes, comme dans le cas de la théorie de l’entraide, parfois beaucoup moins comme dans les cas du déterminisme environnemental, du malthusianisme et du créationnisme.

On peut conclure que, aujourd’hui, le retour de thèmes de la philosophie de la nature à travers des auteurs comme Reclus peut nourrir les sciences de l’environnement de plusieurs manières. Celles-ci incluent la nécessité d’une vision hybride des environnements qui ne sépare pas ce qui est « naturel » de ce qui est « humain », et qui abandonne donc tout déterminisme environnemental, en se focalisant sur des interactions complexes où les cadres spatiaux ne sont pas seulement un contexte, mais des acteurs à part entière de l’histoire, une histoire qui est essentiellement environnementale et ne se sépare pas, comme Reclus aurait dit, de la géographie. Du point de vue éthique, le fait que les êtres humains font partie de la nature donne aussi des limites à leurs prétentions de domination sur celle-ci. Cette idée s’est manifestée récemment dans les différentes facettes de la cause animale (véganisme, végétarianisme, etc.) et peut aussi servir, à l’échelle planétaire, pour relancer la pensée géographique et critique dans les discussions qui ont lieu sur des enjeux vitaux pour la planète tels que le climat."

-

Coronavirus : et après ?

- Par Thierry LEDRU

- Le 27/03/2020

Il y aura un "après" mais un "après" qui précèdera le "prochain".

Il est donc indispensable de s'interroger grandement sur les effets mais bien davantage sur les causes afin, si possible, d'enrayer l'émergence du "prochain" ou à défaut d'en anticiper toutes les actions qui seront nécessaires. Les crises sanitaires précédentes n'ont pas été suivies de réflexions et d'anticipations suffisantes. C'est un constat.

Des sites scientifiques, des sites de "vulgarisation", des sites économiques et financiers... Quelques analyses commencent à émerger.

Il n'est plus vraiment utile de se concentrer sur la situation sanitaire. Elle est désastreuse et chacun fait comme il peut à son niveau, Etats comme individus. Avec plus ou moins de réussite...

L'impact environnemental de l'homme est une cause majeure. C'est un fait. Il convient donc maintenant de chercher à établir les moyens de revenir à une "démondialisation écologique", c'est à dire une diminution drastique de tous les déréglements que l'humanité a généré. Il ne s'agira pas d'abandonner un mode de vie dans une dimension morbide mais de créer un élan vital vers une autre forme d'existence. Il ne s'agira pas d'un retour à l'âge de pierre mais d'un tremplin vers l'âge de conscience. Non pas une conscience égotique mais une conscience holistique. Tout est relié...

CORONAVIRUS : LA DÉMONDIALISATION ÉCOLOGIQUE EST NOTRE MEILLEUR ANTIDOTE

Par

Pierre Gilbert-

Photos : Wikimedia commons - 4.7K

L’épidémie de coronavirus se répand désormais de manière anarchique et provoque une véritable psychose. Les causes d’un tel chaos sont multiples, mais il est essentiel de les disséquer si l’on veut se donner les moyens de prévenir de prochaines crises. Destruction de l’environnement, grand déménagement du monde, mercantilisme immoral des laboratoires pharmaceutiques, destruction du service public de la santé… Face à ce grand désordre, seule une écologie politique volontariste peut proposer une feuille de route réaliste. Explications.

LA DESTRUCTION ENVIRONNEMENTALE AUGMENTE LE RISQUE DE PANDÉMIE

L’épisode que nous connaissons depuis maintenant bientôt trois mois a une source : le coronavirus rencontre très probablement son patient zéro par l’entremise d’une espèce de chauve-souris, consommée près d’un marché aux animaux de Wuhan, en Chine continentale. D’autres chercheurs évoquent la piste du pangolin, petit mammifère cuirassé menacé de disparition, car chassé et revendu à prix d’or pour sa peau et sa viande. Quoi qu’il en soit, pour le coronavirus comme pour Ebola il y a quelques années, le pathogène nous provient directement de la faune sauvage.

Depuis la Deuxième Guerre mondiale, des centaines de bactéries et de virus sont apparus ou réapparus dans des régions où ils n’avaient jamais été observés. SRAS, grippe aviaire, Ebola, Zika, VIH, coronavirus, etc., 60 % de ces pathogènes sont d’origine animale, et deux tiers de ces derniers proviennent d’animaux sauvages. Si les interactions entre les hommes et les microbes issus du milieu sauvage ont toujours existé, comment expliquer cette augmentation récente de la fréquence d’apparition des épidémies ?

Comme l’explique Sonia Shah dans son article pour Le Monde diplomatique, la destruction méthodique de l’environnement par l’extractivisme forcené a provoqué un phénomène d’atomisation, d’archipélisation du monde sauvage. Les animaux n’ont d’autre choix que de déborder sur les milieux humains, car les humains s’installent partout. Conséquence logique : les chances pour qu’un virus, qui n’est pas dangereux pour son animal porteur, entre en contact avec un organisme humain augmentent.

Une étude sur Ebola menée en 2017 a montré que les apparitions du virus, porté initialement par des chauves-souris, sont plus fréquentes dans les zones d’Afrique équatoriale ayant subi des déforestations récentes. En rasant leurs forêts, les chauves-souris sont poussées à aller se percher sur les arbres des jardins. Il suffit qu’un humain croque dans un fruit déjà mordu par une chauve-souris, et donc couvert de salive, ou se fasse mordre en tentant de la chasser, pour qu’un virus pénètre son organisme.

Globalement, c’est un fait, la destruction des habitats, qui représente la première cause de la 6e extinction de masse, dérégule la biodiversité. Selon l’UICN, sur les 82 954 espèces étudiées aujourd’hui, 23 928 sont menacées. Parmi elles, on compte : 13 % des oiseaux, 26 % des mammifères et 42 % des amphibiens. La disparition de la biomasse d’insectes est encore plus phénoménale puisqu’elle est 8 fois plus rapide que celle des autres espèces animales. En Europe occidentale, nous en aurions perdu 75 % en 30 ans. Or cette biodiversité de proies et de prédateurs empêche les parasites, dont les porteurs de virus comme les moustiques ou les tiques, de se multiplier outre mesure. Selon une étude conduite dans 12 pays, les moustiques sont ainsi deux fois moins nombreux dans les zones boisées intactes que dans les zones déboisées[1].

En somme, si l’on veut limiter le risque de propagation des pathogènes, il faut permettre à la nature d’ériger de nouveau ses barrières biologiques. En termes de politiques publiques, cela passe avant tout par une transition agroécologique d’ampleur, faisant la part belle aux arbres, aux haies… et la guerre aux pesticides, principale cause de la disparition du vivant. Cette note très complète de l’Institut Rousseau explique comment sortir complètement des pesticides en moins de 10 ans. Dans un même élan, la lutte contre la déforestation, nationale ou importée, doit être implacable. Plus de 80 % de la déforestation est à visée d’exportations agricoles, de viande notamment. La puissance publique doit donc s’atteler, pour limiter le risque de pandémie, à combattre l’élevage industriel au profit d’un élevage local, intégré dans les cycles agroécologiques.

Seules les forces politiques qui proposent une telle orientation sont en cohérence avec l’objectif de diminution des risques de pandémie, mais il faut voir plus loin. Dans les pays du Sud, la déforestation est également largement motivée par la nécessité de prélever du bois de chauffe et de cuisson. Ce phénomène ne peut être combattu sans une politique de codéveloppement écologique, visant par exemple à électrifier les usages du bois : four solaire, chauffage électrique… Parmi les acteurs politiques, n’envisager qu’un repli sur soi, lorsqu’on est un pays comme la France, n’est donc pas à la hauteur des enjeux sanitaires.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AUGMENTE ÉGALEMENT LES RISQUES SANITAIRES

Le changement climatique impacte de nombreuses façons notre vulnérabilité aux pathogènes.

En premier lieu, avec l’augmentation de la température, le cycle de l’eau est bouleversé : avec +1,1°C par rapport à l’air préindustriel, l’évaporation de l’eau est 7 % plus élevée que la normale. Il en résulte à la fois davantage de sécheresses et des pluies diluviennes. La combinaison des deux entraîne généralement un durcissement des sols et une stagnation plus longue des eaux, qui n’arrivent plus à pénétrer la terre. Des conditions idéales pour le développement du choléra par exemple, dont les bactéries remontent les cours d’eau depuis la mer. Les moustiques, qui se reproduisent dans l’eau stagnante, s’en trouvent également avantagés.

Les anophèles, une espèce de moustique originaire d’Égypte et principaux porteurs du paludisme, sont en pleine expansion vers nos latitudes, à cause du réchauffement climatique. Résultat, l’Organisation mondiale de la santé estime que le changement climatique entraînera 60 000 décès supplémentaires liés au paludisme chaque année entre 2030 et 2050, soit une augmentation de près de 15 % par rapport à aujourd’hui. Le moustique tigre, vecteur de plus de 20 virus dangereux, dont le Zika, le chikungunya, la dengue et fièvre jaune, n’est pas en reste. En 2050, 2,4 milliards d’individus seront à sa portée, dans son aire de répartition.

La fonte du permafrost, dans le cercle arctique, pourrait également libérer des glaces de dangereux pathogènes oubliés, comme l’anthrax ou la grippe espagnole – qui avait fait plus de morts que la Première Guerre mondiale en 1918-1920, avec plus de 50 millions de victimes. La multiplication des événements extrêmes, comme les ouragans ou les inondations, affaiblit également les communautés humaines en détruisant les infrastructures et en désorganisant les chaînes d’approvisionnement. Les migrations climatiques, si elles sont si massives qu’annoncées par l’ONU – entre 250 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques en 2050 – peuvent faciliter la propagation de pathogènes.

Pour ces raisons, la lutte contre le changement climatique et la prévention des risques sanitaires ne peuvent qu’aller de pair. Mais si le néolibéralisme s’avère incapable de réguler seul sa consommation d’énergies fossiles – responsables à 71 % du réchauffement climatique – et d’alléger sa prédation sur les milieux, il faut comprendre que cette logique destructrice expose également davantage nos organismes. L’effondrement de la biodiversité animale a son corolaire méconnu : l’effondrement de la biodiversité dans le corps humain.

UN AFFAIBLISSEMENT TENDANCIEL DES DÉFENSES IMMUNITAIRES HUMAINES

Nous ne pourrions pas survivre sans les quelques deux kilos de microbes que nous hébergeons. Ces milliards de microorganismes sont présents sur notre peau, dans nos muqueuses et dans nos intestins. Ils sont spécialisés pour traiter telle ou telle substance présente dans un aliment par exemple. Ils les prédigèrent, synthétisent des molécules essentielles à l’organisme : notre corps veille à cette symbiose en maintenant un environnement optimal. Pour l’intestin, ce sont quelques 200 millions de neurones qui y veillent, soit autant que dans le cerveau d’un chien. Notre santé dépend donc intimement de note diversité microbienne.

Or, durant les quarante dernières années, nous assistons à une diminution drastique de cette biodiversité intestinale. L’effondrement du microbiote ressemble d’ailleurs, dans son ordre de grandeur, à l’effondrement du reste de la biodiversité. Ce sont là les conclusions des travaux de Joël Doré et ses équipes de l’INRA, un des plus grands spécialistes français du microbiote intestinal. La faute à l’appauvrissement des aliments d’une part, qui ne nourrissent plus nos microbes, car n’apportent plus autant d’éléments qu’avant. En cause : les engrais qui boostent la croissance des plantes sans leur laisser le temps d’accumuler les nutriments. De l’autre, nos aliments sont gorgés d’antibiotiques qui massacrent indifféremment nos bactéries auxiliaires.

Les antibiotiques ont permis de sauver des millions de vies. Ils sont apparus avec la pénicilline, découverte en 1928 par l’Écossais Alexander Fleming. Ce dernier pointait cependant, dès 1943, le développement de résistances découlant de l’utilisation excessive de ce médicament. Lorsqu’on emploie un antibiotique, seules survivent – et se reproduisent – les bactéries dotées de systèmes de défense contre cette molécule. La mise en garde ne fut pas entendue. Aujourd’hui, la communauté scientifique observe avec angoisse la multiplication de bactéries résistantes et même multirésistantes.

Plus de la moitié des antibiotiques produits dans le monde sont destinés aux animaux. Sans antibiotique, pas d’élevage industriel, car les infections se propageraient trop facilement. Les lobbies pharmaceutiques ont toujours été très puissants. Aux États-Unis, qui utilisent bien davantage d’antibiotiques que dans l’Union européenne, le gouvernement de Jimmy Carter proposait dès 1976 de réguler l’usage des antibiotiques dans l’agriculture. Sans succès, les membres du Congrès, financés par les lobbies de l’agroalimentaire, se sont opposés fermement à toute mesure de ce genre. Aujourd’hui, aux États-Unis, 80 % de la production d’antibiotiques – les mêmes que ceux administrés aux humains – est destinée à l’élevage. Avec les différents accords de libre-échange passés par l’Union européenne, nous importons massivement de la viande américaine, au détriment de notre résilience bactérienne.

Selon les estimations de l’OMS, environ 700 000 personnes meurent chaque année dans le monde à cause d’infections résistantes aux antibiotiques, dont 25 000 en Europe et sans doute le triple rien qu’en Inde. De fait, plus de 90 % de nos antibiotiques sortent des usines chinoises ou indiennes, dont une partie des effluents finissent dans l’environnement, créant des foyers d’antibiorésistance capables de se diffuser mondialement. Un phénomène d’ailleurs globalement accentué par le changement climatique : des études ont démontré qu’il y a un lien entre l’émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques et un climat plus chaud.

S’il ne faut pas confondre bactérie et virus (sur lesquels les antibiotiques sont inefficaces), il ne faut pas minimiser le lien entre les deux : un organisme affaibli par sa vulnérabilité à certaines bactéries est beaucoup plus vulnérable aux attaques de virus. Au même titre, la multiplication des perturbateurs endocriniens, qui dérèglent le système immunitaire, augmente la sévérité potentielle des épidémies.

SANTÉ, CLIMAT… PRIS AU PIÈGE D’UNE MÊME IRRATIONALITÉ

Il n’y a pas d’écologie politique sans vision holistique des systèmes et de leurs interactions. L’essor du productivisme capitaliste fut permis par l’énergie phénoménale libérée par les fossiles. La puissance brute de cette énergie – 1 litre de pétrole contient autant d’énergie que 10 ouvriers travaillant une journée entière – a permis à l’industrie de s’immiscer partout pour remplacer, avec de la chimie, des symbioses autrefois naturelles et gratuites. On a ainsi remplacé les apports de nutriments entre les plantes et les animaux par des engrais de synthèse et des pesticides. De la même manière, on a remplacé les interactions entre la diversité de microbes naturels et nos systèmes immunitaires par des médicaments, pour la plupart issus de l’industrie chimique. En somme, on a fait éclater les cycles naturels pour y immiscer de la marchandise.

À mesure que les équilibres naturels sont remplacés par des dérivés de pétrole et les médicaments chimiques, ils s’effondrent. Pour compenser, il faut toujours plus d’intrants pétrolier et médicamenteux. C’est le cercle vicieux de la dépendance, dont le seul bénéficiaire est le marché. Si l’on retire le pétrole, les rendements agricoles s’écroulent d’un coup, avant de remonter quelques années plus tard au fur et à mesure de la reconstruction des cycles naturels. C’est identique avec les médicaments : si l’on retire d’un coup les antibiotiques, les organismes deviennent hyper vulnérables, avant que la biodiversité microbienne, microbiotique, se renforce et nous protège de nouveau de la plupart des pathogènes.

L’enjeu d’une politique fondamentalement écologique, c’est de renforcer rapidement les cycles naturels, de manière à éviter les chocs majeurs que constitueraient une disparition du pétrole, ou des médicaments conventionnels. Pour cela, dans le domaine de la santé, il faut une politique d’ampleur visant à réconcilier prévention et soins, en organisant une décroissance progressive de certaines molécules chimiques. Autant dire que ça ne va pas forcément dans le sens des laboratoires privés, dont le but est de vendre un maximum de médicaments.

UN SECTEUR PHARMACEUTIQUE COMPLÈTEMENT DÉRÉGULÉ ET INCAPABLE D’ANTICIPER LES RISQUES

Le milieu pharmaceutique est certainement l’un des plus caricaturaux en matière de course au profit. Alors que 800 antihypertenseurs et anticancéreux – des médicaments à forte valeur ajoutée – font actuellement l’objet de recherches cliniques, seulement 28 antibiotiques sont à l’étude, dont tout au plus deux seront commercialisés[2]. La mise au point d’une nouvelle molécule antibiotique demande 10 à 15 ans de recherche et coûte 1 milliard de dollars. Et il n’y a pas de retour sur investissement, car au bout de 5 ans, 20 % des bactéries seront résistantes à ce nouvel antibiotique. C’est pour cette raison que la plupart des laboratoires pharmaceutiques ont tout simplement délaissé la R&D en la matière. La dernière nouvelle classe d’antibiotiques lancée sur le marché date de… 1984.

Nos laboratoires pharmaceutiques ont choisi l’appât du gain plutôt que de remplir leur mission de sécurité collective. En 2019, le laboratoire Sanofi est par exemple le deuxième distributeur de dividendes en France, derrière Total et devant la BNP Paribas. La recherche et développement, qui devrait constituer l’essentiel des investissements de ces entreprises pour trouver de nouveaux remèdes, est réduite à peau de chagrin. Souvent, elle s’attache à trouver de nouveaux « débouchés » pour des molécules déjà existantes, de manière à maximiser les retours sur investissement. Il en résulte parfois des drames, comme celui du fameux Médiator du laboratoire Servier, une molécule initialement élaborée pour les personnes en surcharge pondérale atteintes de diabète de type 2, mais prescrite largement comme coupe-faim avec la complicité de la direction. Il fallait vendre. Le médicament aurait entraîné le décès de 1 000 à 2 000 personnes en France en raison de son risque augmenté de valvulopathies cardiaques.

Plus fondamentalement, à force de faire la course aux dividendes plutôt que de déployer une R&D efficace, les laboratoires se sont coupés des moyens de réagir rapidement en cas de risque nouveau, comme le coronavirus. De son côté, la recherche publique, rattachée aux différentes universités et CHU, souffre de baisses de budget constantes et se réduit malheureusement à peu de choses.

Sans doute encore plus inquiétant à court terme, l’approvisionnement en médicaments et protections élémentaires nous guette. De fait, nos laboratoires pharmaceutiques français ont délocalisé la plupart de leur production de médicaments génériques, pour ne conserver sur notre territoire que la production de molécules à forte valeur ajoutée. 80 % de l’ensemble des substances actives sont fabriqués en dehors du territoire européen, principalement en Inde et en Asie, contre 20 % il y a trente ans[3].

L’Agence européenne du médicament (AEM) admet que « l’épidémie de coronavirus pourrait affecter la capacité de fabrication et la stabilité de l’approvisionnement des principes actifs des médicaments en raison de fermetures d’usines et de réseaux de transport qui pourraient entraîner une pénurie de médicaments dans le monde », même si à ce stade l’AEM estime que ce n’est pas encore le cas. De leur côté, les autorités américaines ont indiqué avoir identifié un premier cas d’une pénurie de médicaments liée directement à la crise du coronavirus, le fabricant concerné ne pouvant plus produire en raison du manque d’un ingrédient pharmaceutique actif.

Pour l’ensemble de ces raisons, il ne peut y avoir de réponse politique cohérente à cette crise sans évoquer la nécessaire création d’un pôle public du médicament. Ce dernier devra articuler remontée en puissance de la R&D publique et réencastrement de l’activité des laboratoires privés dans une stratégie de sécurité nationale. Pour ça, plus que de l’argent, il faut du courage politique et la volonté d’affronter lobbies et commissaire européen à la concurrence. Un tel pôle public serait en effet une excellente opération financière pour l’État, dont la sécurité sociale n’aurait plus à rembourser des médicaments au prix infiniment plus élevé que leur coût de fabrication. Le secteur pharmaceutique est un secteur hautement stratégique qui ne peut être pris en otage par des intérêts privés. Il faut reconstruire des filières médicamenteuses nationales de toute urgence, avant que le savoir-faire n’ait complètement disparu.

L’HÔPITAL PUBLIC DOIT ÊTRE RENFORCÉ, ET NON DÉTRUIT COMME C’EST LE CAS AVEC LES GOUVERNEMENTS LIBÉRAUX

Le coronavirus arrive en pleine crise de l’hôpital public, fortement mobilisé contre sa destruction programmée par le bloc néolibéral. Depuis vingt ans, 100 000 lits ont été supprimés, un sur cinq, alors que la fréquentation augmente constamment, notamment aux urgences où le nombre de passages a été multiplié par deux en 20 ans. Le virage ambulatoire, la tarification à l’acte, etc. sont autant d’accélérateurs dans la logique de marchandisation des soins et la montée de l’hôpital privé, sur le modèle américain.

Or, cette logique d’augmentation du flux de patient et de la réduction du temps passé sur place est contradictoire avec une stratégie de lutte contre le coronavirus. En effet, pour le coronavirus, il faut pouvoir isoler les patients pendant un certain temps tout en les soignant, et être prêt à massifier l’opération. Les dernières données montrent d’ailleurs que le virus peut se réveiller après guérison, ce qui plaide pour une surveillance plus longue. Or, pour cela, il faudrait avoir de nombreux lits à disposition, ainsi que du personnel. Ce dernier est déjà à bout, pressuré par des diminutions drastiques d’effectifs et un management robotisant.

Un pouvoir régalien à la hauteur du contrat social élémentaire – garantir la sécurité des citoyens – doit donc impérativement renforcer l’hôpital public. Il apparaît toujours plus difficile de reconstruire que de détruire, mais il faut en tirer les conséquences politiques : face à l’ampleur des dépenses publiques à réaliser, il va falloir sortir les investissements écologiques et les investissements hospitaliers de la règle du calcul des déficits publics imposé par Bruxelles. Ce qui n’est d’ailleurs pas contradictoire avec les traités, mais nécessite de taper du poing sur la table vis-à-vis de pays historiquement obnubilés par le déficit de ses voisins pour des raisons doctrinales comme les Pays-Bas.

LE RISQUE PANDÉMIQUE ZÉRO N’EXISTE PAS, NÉANMOINS UNE POLITIQUE DE PROTECTIONNISME ÉCOLOGIQUE PEUT RÉDUIRE DRASTIQUEMENT LES RISQUES

Pour l’ensemble des raisons exposées, seul le camp de l’écologie politique peut opposer une réponse cohérente lors de situation de pandémies dopées par le néolibéralisme. Un simple repli sur soi n’est non seulement pas une solution, car les virus passeront toujours les frontières tant que les marchandises, les hommes et les animaux les passeront, mais c’est d’une inconsistance dramatique pour un pays comme la France. En effet, la reconstruction écologique mondiale a besoin de locomotives, et la France l’a souvent été dans son histoire. Son poids diplomatique et symbolique doit être mis tout entier au service de cette transition, et du renforcement du multilatéralisme. Le multilatéralisme, via l’OMS notamment, est notre meilleure arme contre le risque pandémique. Une France verte et universaliste devrait peser pour réarmer ces outils. Voilà pourquoi ni les néolibéraux, ni l’extrême droite ne peuvent être à la hauteur de ce genre d’enjeux. Le camp de l’écologie sociale peut l’être, mais en assumant de vouloir s’en donner les moyens, c’est-à-dire recouvrir une puissance publique digne de ce nom, un État fort capable de maîtriser ses frontières et de se libérer des carcans.

En somme, la crise du coronavirus, comme toute crise, doit marquer un avant et un après. L’après, c’est se rendre compte qu’il faut planifier une véritable résilience sanitaire, donc écologique, au sein d’un projet universaliste et antilibéral. Il faut lutter contre le grand déménagement du monde, remettre de l’ordre là où le néolibéralisme a tailladé les membranes protectrices, laissant pénétrer les virus au plus profond de nos sociétés.

[1] Katarina Zimmer, « Deforestation tied to changes in disease dynamics », The Scientist, New York, 29 janvier 2019.

[2] « Antibiotique, la fin du miracle », Documentaire Arte le 12 mars 2019

[3] Académie Nationale De Pharmacie : « Médicaments : ruptures de stock, ruptures d’approvisionnement » https://www.acadpharm.org/dos_public/Recommandations_ruptures_de_stocks_et_appro_VF_2013.04.24.pdf

-

Coronavirus : chloroquine et les autres...

- Par Thierry LEDRU

- Le 26/03/2020

Personnelllement, avec tout ce que je lis, je finis par trouver, en recoupant les diverses données et analyses, qu'il y a quelque chose de "pas net" dans le tapage orchestré par le professeur Raoult. Et les conséquences sont déjà visibles.

Home Featured Chloroquine : faut-il suivre le professeur #Raoult ? #cdanslair 24.03.2020

Chloroquine : faut-il suivre le professeur #Raoult ? #cdanslair 24.03.2020

Featured, Scientifiquement correct | Scientifically correct

Sommaire | Content [cacher | hide]

- 1 Le professeur Raoult, un anti-conformiste, victime de la pensée unique?

- 2 Se dépêcher n’est pas se précipiter à l’aveuglette

- 3 Les graves conséquences sanitaires et médicales de l’engouement pour la chloroquine

- 4 En bref

Excellent C’est dans l’air sur la manière dont la chloroquine a été médiatisée par le Dr. Raoult et ses partisans sur les réseaux sociaux et les dégâts que ses rodomontades ont causés. Quelques points à relever en particulier.

Le professeur Raoult, un anti-conformiste, victime de la pensée unique?

Personne ne conteste l’expertise mondiale du Prof. Raoult. Mais on relève que cette renommée lui a été accordée par cette même communauté scientifique qu’il dénigre soudainement. S’il a mérité une telle reconnaissance, c’est parce qu’il a appliqué les principes de base de la science, ceux-là même qu’il prétend maintenant jeter aux orties, au nom de l’urgence sanitaire. En effet, jusqu’à ses sorties tonitruantes sur YouTube, le Prof. Raoult était presque un parfait inconnu dans le grand public. Du moins, il ne se détachait pas plus que les autres chercheurs qui trouvent du temps pour publier une chronique régulière dans un hebdomadaire et sortir quelques livres.

Ensuite, contrairement à ce qui est souvent prétendu, la communauté scientifique n’a pas de problème avec les originaux qui sortent des sentiers battus. Ils sont même généralement plutôt appréciés. L’affirmation qu’il serait la victime d’une cabale à cause de son look un peu bizarre et de son style direct relève donc du fantasme conspirationniste.

Par ailleurs, si le professeur Raoult a beaucoup travaillé sur la chloroquine, c’est dans le traitement de bactéries, pas de virus. Et les doses, proposées pour combattre le Sars-CoV-2, sont bien plus élevées que celles utilisées dans les antipaludéens ou dans d’autres traitements. Or, le problème est que ces doses se rapprochent dangereusement des doses toxiques.

Se dépêcher n’est pas se précipiter à l’aveuglette

L’urgence implique certes d’aller vite en besogne, mais pas non plus de se précipiter aveuglément sur le premier bout d’os qu’on nous tend. Surtout, ça ne signifie pas faire des paris sur la comète. Or, pour l’instant, on n’a aucune preuve que la chloroquine ait un quelconque effet sur le Sars-CoV-2. Exiger maintenant de le distribuer systématiquement, à des doses se rapprochant dangereusement des seuils toxiques, à toute personne testée positive, sans aucune données probantes, relève bien de cette précipitation. En temps normal, Didier Raoult se ferait lynché comme un dangereux apprenti-sorcier, piétinant le principe de précaution.

Les invités expliquent bien que les protocoles exigés pour les tests de médicament ne visent pas à simplement faire plaisir aux scientifiques. Ils existent pour réduire autant que possible les marges d’erreurs. Or, ces erreurs, en pharmacologie et en médecine peuvent mener à des morts ou à des traumatismes à vie. Ce n’est pas parce que nous sommes dans une situation de crise que l’on devrait soudainement jeter aux quatre vents ces principes de base. Certains semblent oublier un peu trop vite les scandales sanitaires qui ont justement mené au renforcement de toutes ces mesures ces 40 dernières années.

En résumé, ce n’est pas parce que nous sommes en crise sanitaire qu’on peut se permettre de bâcler les essais cliniques et de faire n’importe quoi. Le problème, c’est que c’est un peu ce qu’a fait le Prof. Raoult avec son équipe, comme le montre bien cet article de Florian Gouthière et celui d’Olivier Belli, ou encore celui de Justine Henry.

Les graves conséquences sanitaires et médicales de l’engouement pour la chloroquine

Les sorties tonitruantes du prof. Raoult ont donné lieu à un déluge de communication à tord et à travers sur la chloroquine. On a tout dit ou écrit et tout lu ou entendu. La chloroquine serait un remède miracle qui guérirait du covid-19 (on n’en sait rien); il permettrait de prévenir le covid-19 (on n’en sait rien non plus); il permettrait de réduire la charge virale (on n’en sait rien non plus) et donc de ralentir la diffusion de la maladie, etc. Résultat? Le président des USA annoncent la distribution de chloroquine avant même que la FDA ne l’ait avalisé. Des personnes lancent des pétitions en ligne pour exiger des autorités qu’elles autorisent l’usage généralisé de cette substance. Des médecins mettent les pieds au mur et exigent que tout le personnel soignant puisse en bénéficier, etc.

Dans le sillon de cet emballement médiatique, l’IHU que dirige le prof. Raoult annonce alors qu’il offira un test de dépistage à tout patient se présentant avec des symptômes et un traitement à la chloroquine. Dès le lendemain, l’établissement faisait face à un afflux de plusieurs centaines de personnes, agglutinées devant ses portes….C’est sûr que pour ralentir la diffusion du virus, rien de tel qu’un rassemblement de plusieurs centaines de personnes….alors qu’il est interdit de se retrouver à plus de 10 au même endroit!

Pire encore. Les médias se font maintenant le relai de tentatives désespérées d’individus pour se fournir en chloroquine, craignant une pénurie. C’est ainsi que les gens se précipitent sur leurs pharmacies un peu partout et tentent d’en obtenir pour l’utiliser en auto-médication. En Afrique, il semblerait que les pharmacies ainsi que les marchés informels aient été ratiboisés. Et aux USA, on déplore un premier mort et une personne dans un état critique, après avoir consommé du phosphate de chloroquine, un produit utilisé pour nettoyer les aquariums.

Alors, certes, le Prof. Raoult n’a jamais conseillé à qui que ce soit de prendre ce médicament seul, sans suivi médical. Mais ses fanfaronnades dénigrant les autorités n’ont fait que renforcer l’angoisse des gens face à des États qui leur semble de moins en moins compétents pour gérer cette pandémie. Les gens en viennent à des comportement hyper-individualistes et essaient ainsi de se préparer tous seuls dans leur coin. On l’a déjà vu avec les vols massifs de masques médicaux dans les hôpitaux et les cabinets de médecins. On le voit maintenant, avec la chloroquine. Ce faisant, les patients souffrant de lupus ou d’arthrite rhumatoïde, qui ont besoin de la chloroquine pour leur traitement, risquent de se retrouver dépourvus.

Les invités ont aussi relevé une autre conséquence de ce battage médiatique autour de la chloroquine. Il s’agit de la difficulté à recruter des patients pour les essais cliniques qui viennent d’être lancés sur d’autres traitements. En effet, les gens à qui l’on propose cette possibilité risquent de la refuser pour exiger d’être traité à la chloroquine, persuadés que c’est le meilleur candidat pour soigner le covid-19, alors que c’est justement loin d’être le cas! Cela signifie que l’on risque de perdre du temps pour la recherche médicale à cause de cette monstrueuse publicité faite à une substance dont on n’a pourtant pas la moindre raison de penser qu’elle fonctionnera sur ce coronavirus et chez l’homme. C’est quand même un comble, alors que les réseaux sociaux enguirlandent les chercheurs pour leur lenteur!

En bref

Même si l’intuition du Prof. Raoult devait s’avérer juste, il n’en reste pas moins qu’il est, pour l’instant, lancé dans un pari, fondé uniquement sur sa conviction personnelle. Le principal problème réside dans le forcing qu’il est en train de provoquer en mobilisant les gens tout-azimut sur les réseaux sociaux et par l’intermédiaire des grands médias. Qu’un chercheur de renom se sente obligé d’user de telles méthodes laisse sérieusement songeur. Il le justifie en revendiquant l’urgence sanitaire qui rendrait les mesures habituelle de précaution obsolètes.

On croirait entendre ces gens qui estiment que les droits de l’homme ne sont valables qu’en temps de paix. Mais, en période de crise collective, ils deviendraient soudainement des boulets. Or, les protocoles scientifiques, en recherche pharmaceutique et biomédicale, tout comme les droits de l’homme, visent à protéger l’ensemble des individus contre des erreurs graves. On nous dit donc qu’en tant de troubles, il faut prendre le risques de faire de graves erreurs dans l’espoir, plus ou moins improbables, de résoudre la crise.

Pour moi, cela relève d’une vision à très court terme, qui fait totalement l’impasse sur ce qui nous a poussé à adopter ces mesures. C’est un peu comme si nous devenions soudainement amnésiques et ne pensions plus que pour ce qui peut arriver à notre propre nombril, dans l’immédiat, en grossissant exagérément le danger, tout en oubliant les autres bien plus réels. Par exemple, j’ai eu la très grande surprise de voir Corrinne Lepage, grande prêtresse du principe de précaution devant l’Éternel, quand il s’agit de pesticides ou d’OGM, réclamer sur Twitter, la distribution immédiate de la chloroquine à tous les patients…..

-

Coronavirus : le savon et le lavage des mains

- Par Thierry LEDRU

- Le 26/03/2020

Une explication fort intéressante et de grande utilité par les temps viraux qui courent...

Comment éliminer le coronavirus sur sa peau

VIDÉO. Le savon vient à bout du Covid-19. Mais comment se débarrasse-t-on vraiment de ce virus en se lavant les mains ? Une scientifique nous l'explique…

Par Lise Abiven*, The Conversation France

Modifié le - Publié le | Le Point.fr

Une fois à l'intérieur de notre organisme, le Covid-19 est difficile à combattre, alors ne le laissons pas entrer ! Nous pouvons nous protéger nous, nos proches et la population en général grâce à un geste simple : le lavage régulier des mains. Comment un geste aussi simple peut-il être efficace contre un virus si virulent ?

Qu'est-ce qu'un virus ?

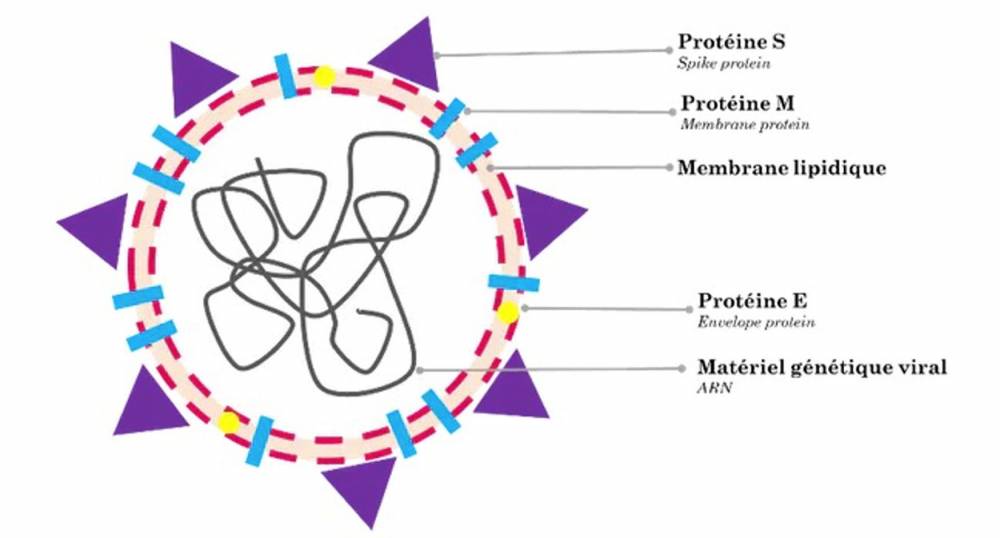

Un virus est un objet de taille nanométrique, d'environ 100 nanomètres de diamètre. Il est 100 fois plus petit qu'une cellule humaine et 1 million de fois plus petit qu'une balle de tennis. Cette nanoparticule se compose d'une enveloppe virale, formée d'une membrane lipidique (c'est-à-dire du gras) et de protéines, encapsulant une macromolécule codant le génome du virus.

Légende : Schéma d’un virus avec ses principales composantes chimiques : à l’intérieur, il y a le matériel génétique du virus. Il est enveloppé dans une membrane lipidique (grasse), composée de différentes protéines. Sur l’enveloppe de certains virus, des protéines en pointe, « Spike » en anglais, agissent comme des clefs pour ouvrir les portes de nos cellules, et permettre au virus de pénétrer à l’intérieur. © Lise Abiven/ DR Comment le savon détruit-il les virus ?

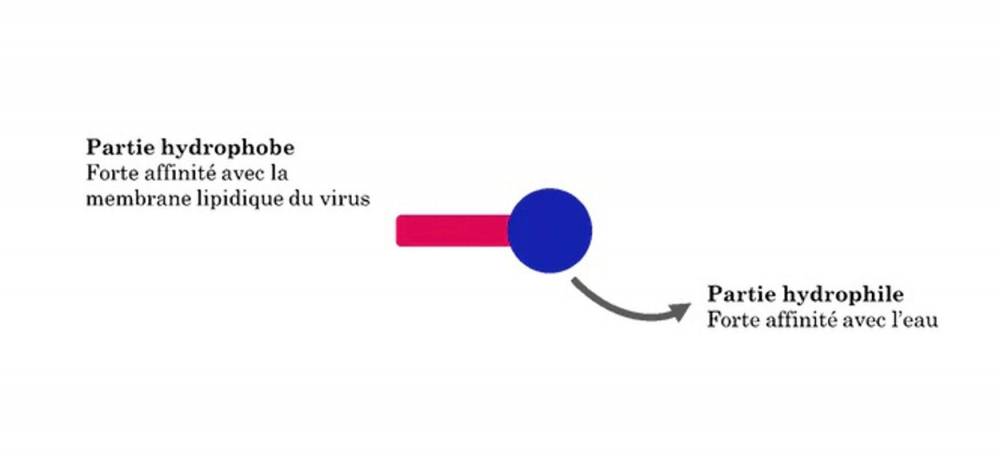

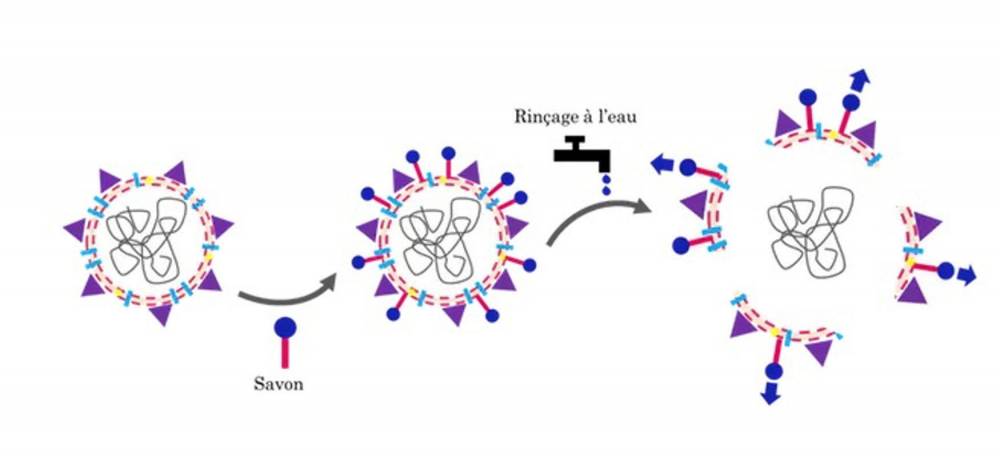

Les principes actifs du savon sont des tensioactifs, des molécules qui peuvent être assimilées à des pieds-de-biche, utilisables à l'échelle nanométrique pour démanteler le virus. Ces molécules sont composées d'une partie qui aime l'eau et d'une autre qui aime les corps gras – on les qualifie d'amphiphiles (« amphi » veut dire « double » en grec). La membrane du virus est un corps gras, comme l'huile.

Tensioactif : une partie qui aime l’eau et les composés aqueux ; une partie qui aime le gras et les composés gras. © Lise Abiven / DR La partie hydrophobe des tensioactifs contenus dans le savon s'accroche à la membrane du virus et, au moment du rinçage, la partie hydrophile est attirée par les molécules d'eau. La résultante des forces exercées sur le virus entraîne la rupture de sa membrane grasse, décomposant l'enveloppe, puis la molécule d'ARN. Le virus devient inactif et se décroche de la peau grâce à l'action des tensioactifs, du frottement des mains et du débit d'eau.

Action du savon sur un virus : les tensioactifs du savon se fixe sur l’enveloppe du virus et agissent comme des pieds-de-biche, déchirant la membrane, qui se disperse au rinçage. © Lise Abiven / DR « Faites l'expérience suivante : versez un peu d'huile dans l'eau. Les deux corps ne se mélangent pas. Ajoutez maintenant du savon et agitez. Que se passe-t-il ? Des microgouttes d'huile se forment dans l'eau sous l'action du savon. On appelle ces particules des micelles. Sous cette forme, l'huile est soluble dans l'eau. »

Pourquoi le virus devient-il inactif après un lavage de mains avec du savon ?

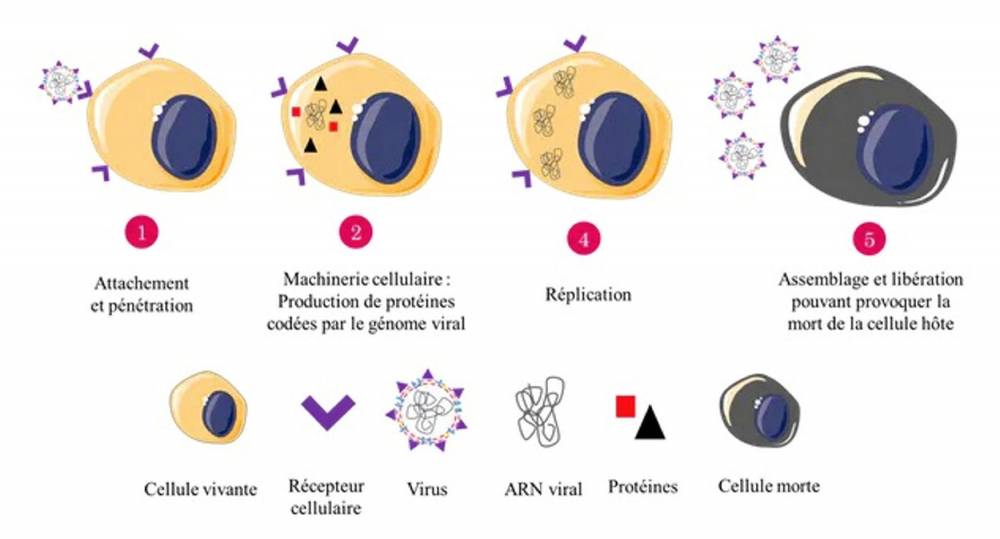

Un virus n'est pas un organisme autonome : il a besoin d'une cellule hôte pour se reproduire. Le virus y rentre par le même principe qu'une clé dans une serrure. Les protéines S (pour Spike en anglais, signifiant pointe), présentes au niveau de l'enveloppe virale des coronavirus, se fixent à certains récepteurs cellulaires. Le virus est ensuite internalisé. Une fois à l'intérieur de la cellule, le « virus père » se divise en plusieurs « virus fils » qui iront à leur tour contaminer les cellules voisines. Le Covid-19 est un virus à ARN. Cela signifie que son génome est codé sous la forme d'ARN, pour acide ribonucléique. L'ARN, tout comme l'ADN, est composé d'une suite de briques chimiques appelées les nucléotides. Par rapport à un virus à ADN, le Covid-19 gagne du temps ! En effet, l'ARN permet la synthèse directe de protéines, alors que l'ADN doit être d'abord transcrit en ARN avant d'être traduit sous la forme de protéines.

Comment le virus pénètre dans une cellule et s’y multiplie. © Lise Abiven / DR Lorsque nous nous lavons les mains avec du savon, on l'a vu, le savon démantèle l'enveloppe du virus. Ce dernier n'a plus la clé pour entrer dans nos cellules. L'ARN viral est également détruit, car il devient accessible aux tensioactifs du savon : en effet, la macromolécule d'ARN possède des groupements hydrophobes ayant une forte affinité avec la partie qui aime les corps gras des tensioactifs. Ces derniers vont séparer les briques chimiques composant l'ARN de la même manière qu'ils agissent sur la membrane lipidique du virus. Le virus est maintenant décomposé en petites parties qui vont se lier aux molécules de tensioactifs du savon pour créer des micelles, solubles dans l'eau.

Il se passe le même phénomène que lorsque nous rendons l'huile soluble dans l'eau en ajoutant du savon. En conclusion, un lavage de mains au savon et à l'eau décompose le virus et le prive de sa capacité à pénétrer dans les cellules, le rendant inactif. Il débarrasse également la peau des fragments de virus comme il le fait pour toutes les autres matières grasses (saletés). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de se frotter les mains pendant vingt secondes pour une action efficace sur toute la surface des mains.

Et le gel hydroalcoolique ?

L'alcool en solution dans l'eau (de 60 à 90 % en volume) dénature certaines protéines de l'enveloppe virale, rendant le virus incapable d'entrer dans une cellule. Par contre, contrairement au savon qui « lave », le gel hydroalcoolique n'est pas efficace sur des mains sales. L'alcool est désactivé par la présence de matières grasses présentes en trop grande quantité sur la peau (souillures visibles). Le gel hydroalcoolique doit être utilisé sur une peau sèche, non souillée et sans blessures. Ainsi, l'OMS préconise un lavage de mains au savon et à l'eau lorsque nous sommes chez nous et l'utilisation du gel hydroalcoolique lors de nos déplacements pour les courses ou le travail.

Pourquoi le virus s'attache-t-il davantage à certaines surfaces qu'à d'autres ?

Une personne contaminée peut déposer des « gouttelettes » respiratoires, vecteurs du virus, sur une surface (plastique, métal, carton, peau humaine). Une personne non infectée qui touche cette surface peut contracter le virus si elle porte ensuite ses mains à sa bouche, son nez ou ses yeux. Une étude parue dans The New England Journal of Medicine au début du mois de mars 2020 indique que le Covid-19 peut être détecté jusqu'à vingt-quatre heures sur du carton et trois jours sur du plastique ou de l'acier inoxydable. Même si le virus reste vivant un certain temps sur une surface, très vite, il devient trop faible pour nous contaminer efficacement. Au bout de quelques heures, il n'est probablement plus actif.

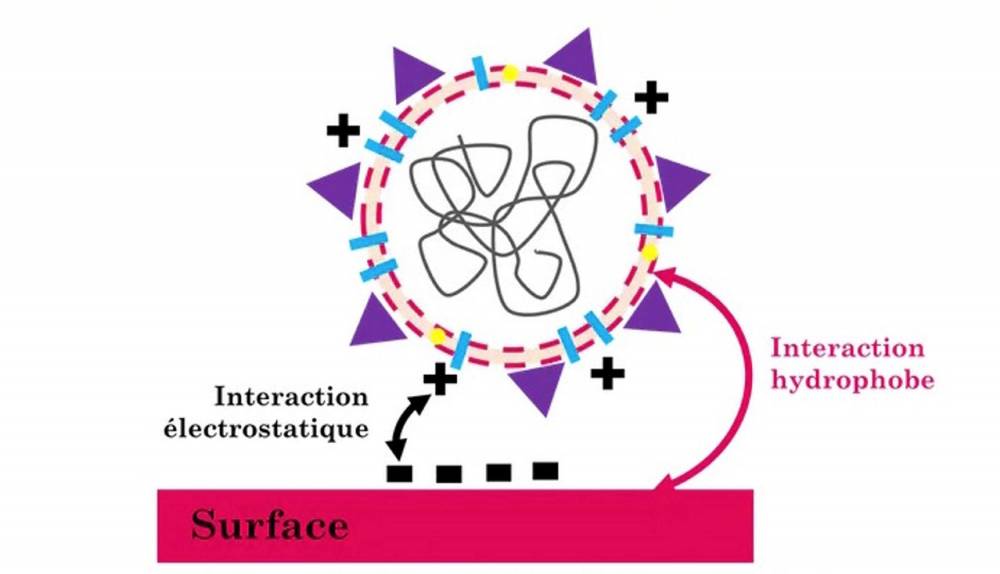

L'adhérence des virus aux surfaces se fait principalement via des interactions hydrophobes et électrostatiques. Le virus a une affinité plus ou moins importante avec certains types de matériaux en fonction de ses propriétés physico-chimiques, par exemple la morphologie de son enveloppe ou sa « charge de surface » qui dicte les interactions électrostatiques. Pour l'instant, le lien entre les propriétés physico-chimiques des virus et la contribution des différentes forces d'interaction n'est pas encore bien établi, mais la physique des principales forces d'interaction en jeu est connue.

Les interactions hydrophobes sont fréquentes dans notre vie quotidienne : si vous déposez une goutte d'eau sur une table, elle n'est pas absorbée par la surface. Le revêtement de la table est hydrophobe et a donc une bonne affinité avec la membrane lipidique du virus.

Pour comprendre les interactions électrostatiques, il faut penser que les contraires s'attirent et que la matière est constituée d'atomes. Un atome est formé de particules élémentaires chargées positivement – les protons – et négativement – les électrons. D'une manière générale, la matière est neutre et tend à le rester. Cela signifie qu'elle comporte autant de charges positives que de charges négatives. Les interactions électrostatiques résultent d'un mouvement des électrons d'un corps vers un autre. Elles permettent à la matière de revenir à un état de neutralité lors d'un déséquilibre des charges. La composition chimique de l'enveloppe d'un virus peut lui conférer une charge de surface neutre, positive ou négative.

Interactions entre un virus et une surface : les interactions hydrophobes en rose ont lieu car le virus possède une membrane lipidique, c’est-à-dire grasse. Les interactions électrostatiques en noir dépendent des « charges de surface » du virus, et de la surface. © Lise Abiven / DR Si cette charge est négative, le virus va avoir une bonne affinité avec les matériaux ayant une charge positive, c'est-à-dire pouvant présenter un défaut d'électrons en surface, comme le papier ou le nylon. Si la charge de surface du virus est positive, ce dernier sera attiré par des matériaux pouvant présenter un excès d'électrons en surface, comme certaines matières plastiques telles que le PVC ou le film Cellophane.

Le développement d'un vaccin contre le Covid-19 est un travail au long cours. Tous ensemble, nous commençons un marathon visant à ralentir sa propagation. En comprenant le virus, sa composition physico-chimique, ses mécanismes d'action et son mode de propagation, nous comprenons aussi les raisons qui rendent les gestes barrières efficaces pour nous protéger et protéger les autres. Mettons-nous dans la peau du virus et nous nous laverons les mains de la bonne manière et au bon moment.

*Lise Abiven est doctorante au laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris (LCMCP) de l'université de la Sorbonne (Paris)

-

Précurseurs de l'écologie

- Par Thierry LEDRU

- Le 26/03/2020

Heureusement, il existe beaucoup d'autres thèmes à étudier que l'actualité et l'Histoire contient des sujets passionnants.

Ici se trouvent des "hommes remarquables" comme le disait Gurdjieff. Il est désolant de voir à quel point les sociétés "modernes" ont rejeté dans les tréfonds de l'Histoire de tels esprits...Combien de personnes aujourd'hui connaissent les écrits et les pensées de ces hommes ?...

Thoreau, Virgile, Elisée Reclus, François d'Assise... sept précurseurs de l'écologie

Ils ont repensé le rapport à la nature, aux animaux, à la place de l'humain sur la Terre, voici, en vidéo, le portrait de sept précurseurs de la pensée écologiste.

Bien avant le succès des partis écologistes, ces sept philosophes, écrivains ou artistes ont repensé la place de l'humain dans la nature. Voici, en vidéo, sept portraits de ces pionniers de la pensée écologiste.

1- Elisée Reclus, lanceur d'alerte

Il se dit "légumiste" (l'ancêtre du vegan) et oppose au "progrès" les "regrès", soit les conséquences environnementales du progrès. Découvrez la pensée écologiste d'Elisée Reclus, géographe anarchiste.

2- Henry David Thoreau, théoricien de la décroissance

"Un homme est riche de tout ce dont il peut se passer." Théoricien de la "simplicité volontaire", Thoreau est le père de l'idée de décroissance. Au XIXe siècle, en pleine industrialisation, le philosophe américain porte un regard critique sur les sociétés marchandes. Il préfère vivre de simplicité et se réfugie dans sa cabane au fond des bois.

3- Virgile, précurseur du retour à la terre

Il y a 2 000 ans, alors que les guerres civiles éclatent, Virgile théorise déjà un concept que l'on croit très actuel : "le retour à la terre". Sept ans de recherches et de réflexion auront été nécessaires au poète latin pour rédiger Les Géorgiques, un ouvrage qui prône l'otium, ce temps où l'on se retirait des affaires commerciales notamment pour contempler la nature.

4- John Muir, le protecteur des parcs naturels

Il aurait pu être millionnaire, mais il a choisi de devenir vagabond. Né en 1838, le scientifique et aventurier John Muir est un poète géologue, un explorateur alpiniste, un philosophe botaniste hors du commun. Il s'attache toute sa vie à sanctuariser les espaces naturels américains. Il réussira même à convaincre le président Theodore Roosevelt de le soutenir dans son engagement pour préserver la vallée de Yosemite en Californie.

5- François D'Assise, défenseur des animaux

Dès le XIIIe siècle, François D'Assise prône l'égalité entre tous les êtres vivants, jusqu'aux animaux, allant ainsi à l'encontre de la pensée dominante véhiculée par l'Eglise catholique. Pour lui, la nature est "l'oeuvre de Dieu", c'est pourquoi il faut la préserver, dialoguer avec elle plutôt qu'essayer de la dominer.

6- De Vinci, pionnier du biomimétisme

Attentif à la nature environnante, Léonard de Vinci développe très jeune une sensibilité au vivant. Sans apprentissage classique, il se forge des connaissances notamment grâce à l'analyse poussée des oiseaux. C'est ainsi que le génie italien est le premier à théoriser le biomimétisme : s’inspirer de la nature pour développer le progrès technique.

7- Alexander Von Humboldt, climatologue avant l'heure

Son nom est peu connu, pourtant Alexander von Humboldt est l’un des plus grands savants du XIXe siècle. Le naturaliste allemand est notamment l’un des premiers à avoir compris que l’activité humaine avait un impact négatif sur le climat.

-

Coronavirus : Raoult, Levy, Buzyn

- Par Thierry LEDRU

- Le 26/03/2020

Je n'ai aucune idée de la véracité de tout ça, de l'objectivité de l'article, des prises de position qui ne sont pas clairement exprimées, des intérêts cachés, etc etc... mais c'est effrayant de constater à quel point les egos peuvent avoir une portée inconcevable... Il s'agit de sauver des vies...Ou pas...Il s'agit de la recherche médicale, de la science, de l'engagement de l'Etat, de son soutien envers les chercheurs, de la prise en considération de la population dans son ensemble...

On en arriverait presque à imaginer un jour l'établissement d'un interrogatoire médical imposé aux patients avec l'obligation pour eux de préciser de quel côté ils sont avant de décider s'ils sont de "bons patients" qui méritent d'être soignés...

"Un jour un médecin m’a demandé comment je pouvais nommer quelqu’un avec un tel tempérament. Il n’était pas bon soldat, cela ne plaisait pas." - Didier Raoult, Agnès Buzyn, Yves Lévy. - © Maxppp/AFP

"Paris-périphérie"

Didier Raoult et le milieu médical parisien : histoire d'une détestation réciproque

Par Etienne Campion

Le conflit entre Didier Raoult et Yves Lévy, l'époux de l'ex-ministre Agnès Buzyn, représentant du milieu médical parisien, est avéré. Ces rivalités ont-elles pu retarder la prise en considération des travaux du professeur marseillais ? Récit.

Il est l'homme dont tout le monde parle. Celui qui suscite toutes les théories, même les plus complotistes. Ce mardi 24 mars, il a encore créé l’événement. Alors que le gouvernement a donné son accord pour étendre les essais cliniques sur la chloroquine, dont il dit qu'elle soignerait le coronavirus, le professeur Didier Raoult s'est mis en retrait du Conseil scientifique, et s'en explique à Marianne : "Je parle toujours au président de la République et respecte les institutions, mais nous ne sommes pas sur la même longueur d'ondes avec le Conseil scientifique, qui souhaite attendre six semaines pour avoir les résultat des études cliniques sur la chloroquine..."

La polémique sur les possibles bâtons dans les roues reçus par le professeur marseillais des plus hautes sphères de l’État va enfler. Forcément. Et si cela avait pu ralentir l’émergence d’un potentiel traitement du Covid-19 ? Sur les réseaux sociaux, dans des chaînes d'e-mails qu'on se transmet d'un rapide copier-coller, la relation entre l'iconoclaste infectiologue et le couple Agnès Buzyn-Yves Lévy, longtemps aux commandes du ministère de la Santé et de l’Inserm, agite les fantasmes. Non, la chloroquine n'a pas été classée comme vénéneuse parce qu'il fallait faire taire le médecin franc-tireur. En revanche, il ressort de l'enquête de Marianne que les rapports entre le scientifique et le milieu médical parisien confinent effectivement à la détestation. Ce qui ne facilite pas les rapports de travail.

DES CRITIQUES ANCIENNES CONTRE L'INSERM

Chez Didier Raoult, il n'y a pas que le style - à mi-chemin entre Panoramix et Gandalf - qui est iconoclaste, il y a aussi la pensée. Toutes les sources interrogées l'affirment : l'homme de 68 ans méprise les "médecins parisiens donneurs de leçon" autant que le "système" de recherche médicale qu'ils incarnent. Le Marseillais, qui ne cultive pas la modestie et se targue d'être le numéro un mondial dans sa catégorie selon un classement du site "Expert scape", a un "goût prononcé pour l'irrévérence et l'affrontement", souffle l'un de ses proches. Le cocktail adéquat pour ne pas s'entendre avec Yves Lévy, PDG de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de 2014 à 2018, époux de l'ex-ministre Agnès Buzyn et sommité si représentative du milieu de la recherche médicale parisienne. Car l'Inserm, pour Raoult, c'est l'establishment médical par excellence. Qu'il exècre.

Depuis de nombreuses années, le chercheur attribue à l'institution la perte d’influence de la recherche médicale française dans le monde. A partir de l'arrivée à sa tête d'Yves Levy, Raoult a même redoublé de violence à l'égard de l'Inserm. Ses tribunes dans la presse en sont pleines : "De Gaulle créa l'Inserm. Hélas ! Les structures dérivent et les CHU ont fini par oublier que la recherche était un élément essentiel de leur existence." (Le Point, septembre 2016) ; "L'Inserm recrute essentiellement des fondamentalistes qui ne sont pas des praticiens du soin. Il faudrait donc, soit réformer l'Inserm, soit créer un nouvel institut afin de recruter des 'infirmières scientifiques'" (Le Point, janvier 2017) ; "Tant que le même candidat à un poste de chercheur se présentera à la fois au CNRS et à l'Inserm, le paysage ne sera pas clarifié. Et la recherche médicale continuera à décliner, comme les chiffres." (Les Echos, avril 2017).

Dans un livre paru ce lundi 23 mars, Épidémies : vrais dangers et fausses alertes (Michel Lafon), il juge que lorsque des données importantes lui sont adressées, "l’Inserm fait un rapport un an et demi plus tard". Sa conclusion ? Cruelle, forcément : "Il est d’ailleurs passé à côté de toutes les surcauses de mortalité pendant trente ans." Aujourd'hui, il nous précise sa pensée : "L’Inserm ne finance pas la recherche médicale, mais la recherche à propos de la médecine. Il y a un problème de fond derrière cela, que j'ai mis en lumière."

Cette façon de penser n'a guère plu à Yves Levy. Mais en réalité, les divergences entre le Gandalf de la médecine marseillaise et l'immunologue parisien de 62 ans remontent à plus loin. A leurs domaines de recherche. Voilà des années que Didier Raoult critique l'engagement de fonds colossaux dans la recherche d'un vaccin contre le Sida. "C'est un fantasme qui a coûté des milliards et qui n'arrivera pas : Yves Lévy a été scandalisé que je le dise", explique aujourd'hui à Marianne l'infectiologue, pour qui les propriétés spécifiques du virus VIH rendent cette recherche illusoire. Or, le traitement contre le VIH, c'est justement le domaine d'expertise d'Yves Lévy depuis le début de sa carrière. Ce dernier n'a, pour l'heure, pas répondu à nos sollicitations.

LA QUERELLE DES IHU

Le conflit entre Yves Levy et Didier Raoult prend un tour plus personnel à l'occasion d'une tentative de réforme des statuts des instituts hospitalo-universitaires (IHU). L'infectiologue dirige celui de Marseille. Créés en 2010, les IHU incarnent un modèle de recherche médicale pour lequel le Marseillais a longtemps manifesté son attachement : dans un rapport au ministre de la Santé d’avril 2003 qu'il conclut en affirmant que nous sommes "un des pays les moins bien préparés à un problème d’épidémie massive", le médecin en appelle à la création de telles structures, extraites des carcans de la recherche médicale en vigueur. Le fonctionnement des IHU ? Ils profitent du statut de "fondation" pour obtenir des financements privés et une plus grande liberté de recherche par rapport à l’État.

Mais l’arrivée d’Agnès Buzyn au ministère de la Santé en 2017 bouleverse les choses : si, déjà, le soupçon du conflit d’intérêts plane sur elle parce que son époux Yves Lévy dirige l’Inserm, une décision interministérielle du 2 octobre 2017 enfonce le clou. La ministre décide de torpiller les IHU en les transformant en groupements d’intérêt public (GIP). Concrètement, il s'agit de mettre fin au modèle "fondation" des IHU, et d'abaisser leurs crédits de 400 à 200 millions d’euros. Le tout selon les critères souhaités par son mari Yves Lévy, qui voulait la peau des IHU et comptait les ramener dans le giron de l’Inserm, comme le Canard enchaîné et Marianne le révélaient à l'époque dans de longues enquêtes.

C’est là que Didier Raoult se rebiffe publiquement. L'infectiologue n’hésite pas, alors que le couple Buzyn-Levy est au faîte de sa puissance, à dire ce qu'il pense dans les médias. "Les IHU sont un enjeu d’autorité et de territoire pour Yves Lévy. Il voudrait les diriger depuis Paris", déclarait-t-il sans détour auprès de Marianne. Si la décision a suscité la colère de nombreux chercheurs, c’est bien Raoult qui est monté en première ligne, déclarant la guerre. Il persiste et signe aujourd'hui : "Yves Lévy donnait des ordres à tout le monde, il croit qu’il peut nous faire obéir. Les grands scientifiques n’obéissent à personne."

Sur la question du conflit d'intérêts impliquant le couple Buzyn-Lévy, la ministre aura alors la réponse toute trouvée : ce n’est pas son ministère mais Matignon qui a opéré cette décision. La même pirouette qui lui avait permis, à son arrivée à la Santé, de balayer d'un revers de la main les critiques en annonçant qu’elle se déporterait de tout dossier concernant l’Inserm.

"TENSION ENTRE PARIS ET LA PÉRIPHÉRIE"

Raoult aura finalement gain de cause. Le 6 octobre 2017, le neurologue suisse Richard Frackowiak, président du jury international des IHU, censé sélectionner les projets et attribuer les subsides, démissionne avec fracas pour dénoncer ce changement du mode de gouvernance des IHU : l’indépendance du jury est remise en cause à ses yeux. Il explique aujourd’hui à Marianne : "J’avais vu les liens entre le ministère et l’Inserm. J’ai alors présenté ma démission en défendant le modèle des IHU et les 200 millions qu’on nous prenait. Finalement j’ai obtenu gain de cause car leur position était intenable."

"Un jour un médecin m’a demandé comment je pouvais nommer quelqu’un avec un tel tempérament."

Le professeur se souvient du conflit en gestation avec Yves Lévy : "Ce que Didier Raoult défendait à l’époque face à Yves Lévy, c’était l’idée de centres d’excellence en dehors de Paris." Richard Frackowiak insiste sur la "tension entre Paris et la périphérie" qu’il dit voir alors : "On discerne le même genre de choses aujourd’hui dans les attaques que reçoit l’IHU de Marseille des médecins parisiens, alors qu’ils ont raison d’agir ainsi." Il tient à nous livrer une anecdote : "Je me souviens des propos véhéments contre la personnalité iconoclaste de Raoult. Un jour un médecin m’a demandé comment je pouvais nommer quelqu’un avec un tel tempérament. Il n’était pas bon soldat, cela ne plaisait pas." Didier Raoult peste en effet contre l'hyper-centralisation de la recherche médicale qui contribue, selon lui, au retard du pays dans le domaine. Interrogé, il ne peut s'empêcher une punchline égo-centrée : "Ce pays a un problème depuis quelques années, pas avec moi, mais avec les stars en général. Il fait chier les bons. C’est un vrai problème. Moi je m'en fiche, ma cour de jeu n'est pas la France mais le monde."

LA QUERELLE DES LABELS

Tensions entre Paris et la périphérie. C’est dans ce contexte que débute l’année 2018, et le transfert des laboratoires de recherche du professeur Raoult dans le nouvel IHU de Marseille. Il réorganise ses pôles de recherche et doit alors obtenir leur labellisation venant des grands établissements publics scientifiques, un gage d’excellence. Sauf que, en plus de l'affaire du statut des IHU, l’année 2017 a été émaillée d’accusations de harcèlement à l’IHU de Marseille, avec des remous médiatiques et le passage des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Inserm et du CNRS, notamment.

Sur la base de ces événements, Yves Lévy dit vouloir analyser méticuleusement la labellisation des unités de recherche de Didier Raoult. Ce dernier ne reçoit pas le label de l'Inserm, huit ans après avoir remporté le grand prix de l'institut en 2010. Une vengeance après l’échec de la réforme des IHU ? "Yves Lévy a toujours détesté Raoult et n’a pas supporté cet échec, il s’est servi de ces accusations de harcèlement contre des membres de l’équipe de Raoult pour le décrédibiliser auprès du monde scientifique", estime le journaliste Hervé Vaudoit auteur du livre-enquête L’IHU méditerranée infection - Le défi de la recherche et de la médecine intégrées (Michel Lafon).

Par ailleurs, l’inauguration du nouvel IHU de Marseille en mars 2018 se fera sans la présence ministérielle d’Agnès Buzyn. Lorsqu'elle était en poste, la candidate à la mairie de Paris a toujours ignoré l'infectiologue. "J'ai demandé des rendez-vous, on m'a répondu que la ministre n'avait pas le temps", raconte-t-il.

"A cause des critiques qu'il lui a portées, Yves Lévy a toujours détesté Raoult."

Ces querelles auraient-elles un lien avec le classement de l’hydroxychloroquine sur la liste II des substances vénéneuses en janvier 2020 ? Didier Raoult assure que ce médicament est efficace contre le Covid-19. Dans l'esprit de certains internautes un brin paranos, cela ne fait donc aucun doute. Mais les faits montrent qu’il s’agit surtout d’un curieux hasard : cette décision a été motivée par une demande de l’ANSM de 2018 pour faire classer l’hydroxychloroquine au même standard que la chloroquine, molécule dont elle est dérivée. Pour Didier Raoult, il est "sidérant, estomaquant" de classer ainsi l'hydroxychloroquine au niveau d'une drogue. Pour autant, "le savant ne se risquerait pas à établir un lien de causalité" entre cette décision et ses recherches sur la molécule, nous fait-il savoir.

En réalité, c'est surtout l’absence de labellisation de l'IHU marseillais par l'Inserm et le mépris affiché par Didier Raoult à l'encontre du monde de la recherche médicale qui peuvent en partie expliquer l'indifférence avec laquelle l'annonce réalisée par l'infectiologue le 25 février dernier a été accueillie. Ce jour-là, il affirme que des résultats sur la chloroquine sont "prometteurs". Telle est du moins l'analyse d'Hervé Vaudoit : "Cette absence de labellisation et le profil atypique de Didier Raoult ont créé les conditions du tir de barrage reçu par ce dernier de la part de ceux qu'il appelle les 'médecins parisiens' et les journalistes établis au moment où il évoque la chloroquine."

ICONOCLASTE

Les "décideurs parisiens", justement, attendront presque un mois pour intégrer l'hydrohychloroquine à un test clinique européen, le 22 mars. Ironie du sort : c'est l'Inserm (dont Yves Lévy, qui a obtenu le Conseil d'Etat entre-temps, n'est plus le PDG depuis octobre 2018) qui conduira le test pour la France. Égal à lui-même, Didier Raoult réagit au quart de tour : "L'Inserm, aujourd'hui, je m'en fous." Avant de déblatérer sur le Conseil scientifique : "Je suis trop occupé pour passer deux heures à écouter des couillonnades. Il faut faire des choses efficaces si c'est une guerre. Faire une étude dont on aura les résultats dans six semaines, nous sommes avec des fous."

La conclusion de cet étrange feuilleton en milieu médical est suspendue à la révélation finale de l'efficacité de la chloroquine. "Si la molécule fonctionne, pourquoi les familles des victimes ne pourraient-elles pas questionner juridiquement les raisons du retard à l'allumage du gouvernement ?", conclut un proche de Didier Raoult. Sûr de la force de son champion. A croire que l'orgueil est un virus contagieux.

-

Coronavirus : "J'ai la rage"

- Par Thierry LEDRU

- Le 25/03/2020

8iTU6qCOAhzf7CnqvzNpCEwHBA82PZfPrWKsuTh3w6NCUwMT-axnZus#Echobox=1585070574

J'ai la rage

Par Claude Baniam (pseudonyme), psychologue à l'hôpital de Mulhouse —

Une victime du Covid-19 évacuée de l'hôpital de Mulhouse, le 17 mars 2020 Photo Sebastien Bozon.AFP Un psychologue de l'hôpital de Mulhouse crie sa révolte contre ceux qui ont détruit le système de santé au nom des restrictions budgétaires. Une fois la pandémie passée, ceux-là mêmes rendront des comptes.

-

J'ai la rage

Tribune. Je suis en colère et j’ai la rage, quand ils défilent dans les médias, montrent leur trogne à la télévision, font entendre leur voix parfaitement maîtrisée à la radio, livrent leur discours dans les journaux. Toujours pour nous parler d’une situation dont ils sont un facteur aggravant, toujours pour pérorer sur la citoyenneté, sur le risque de récession, sur les responsabilités des habitants, des adversaires politiques, des étrangers… Jamais pour nous présenter leurs excuses, implorer notre pardon, alors même qu’ils sont en partie responsables de ce que nous vivons.

Je suis en colère et j’ai la rage, car en tant que psychologue dans l’hôpital le plus touché, celui de Mulhouse, je vois toute la journée des dizaines de personnes arriver en urgence dans nos locaux, et je sais que pour une bonne partie d’entre elles, elles n’en ressortiront pas vivantes, souriantes, insouciantes, comme ce pouvait être le cas il y a encore deux semaines.

Je suis en colère et j’ai la rage, car je sais que ces personnes, ces êtres vivants, ces frères et sœurs, pères et mères, fils et filles, grands-pères et grands-mères, mourront seules dans un service dépassé, malgré les courageux efforts des soignants ; seules, sans le regard ou la main de ceux et celles qui les aiment, et qu’ils aiment.

Je suis en colère et j’ai la rage, devant cette situation folle qui veut que nous laissions nos aînés, nos anciens, ceux et celles qui ont permis que notre présent ne soit pas un enfer, ceux et celles qui détiennent un savoir et une sagesse que nul autre n’a ; que nous les laissions donc mourir par grappes dans des maisons qui n’ont de retraite que le nom, faute de pouvoir sauver tout le monde, disent-ils.

Le deuil impossible des familles

Je suis en colère et j’ai la rage, en pensant à toutes ces familles qui vivront avec la terrible douleur d’un deuil impossible, d’un adieu impossible, d’une justice impossible. Ces familles auxquelles on ne donne pas accès à leur proche, ces familles qui appellent sans cesse les services pour avoir des nouvelles, et auxquelles aucun soignant ne peut répondre, trop occupé à tenter une intervention de la dernière chance. Ces familles qui sont ou pourraient être la nôtre…

Je suis en colère et j’ai la rage, quand je vois mes collègues soignants se battre, tous les jours, toutes les minutes, pour tenter d’apporter de l’aide à toutes les personnes qui se retrouvent en détresse respiratoire, y perdre une énergie folle, mais y retourner, tous les jours, toutes les minutes. Je suis en colère et j’ai la rage, devant les conditions de travail de mes collègues brancardiers, ASH, secrétaires, aides-soignants, infirmiers, médecins, psychologues, assistants sociaux, kinés, ergothérapeutes, cadres, psychomotriciens, éducateurs, logisticiens, professionnels de la sécurité… car nous manquons de tout, et pourtant, il faut aller au charbon.

Je suis en colère et j’ai la rage, car, lorsque je me rends à mon travail, et lorsque j’en pars, je croise en quelques minutes trois ou quatre véhicules d’urgence, transportant une personne pleine de l’espoir d’être sauvée… Comment ne pas avoir confiance dans nos hôpitaux ? Ils sont à la pointe, ils sont parfaitement en état de fonctionner, de protéger, de guérir… et pourtant, combien de ces ambulances mènent leur passager vers leur dernier lieu ? Combien de ces patients refranchiront la porte sains et saufs ?

Je suis en colère et j’ai la rage, car cela fait des années que nous crions notre inquiétude, notre incompréhension, notre dégoût, notre mécontentement, devant les politiques de santé menées par les différents gouvernements, qui ont pensé que l’hôpital était une entreprise comme une autre, que la santé pouvait être un bien spéculatif, que l’économie devait l’emporter sur le soin, que nos vies avaient une valeur marchande.

Je suis en colère et j’ai la rage quand je constate que nos services d’urgences demandent de l’aide depuis si longtemps, quand je pense que les personnes qui arrivent avec le Samu posent leur regard (souvent le dernier sur l’extérieur) sur ces banderoles disant «URGENCES EN GRÈVE», qu’elles se trouvent face à des médecins traitants à la retraite du fait du départ des urgentistes, ces spécialistes de l’urgence qui seraient tant nécessaires en ces jours sombres…

De l’exploitation des étudiants infirmiers

Je suis en colère et j’ai la rage devant la manière dont on exploite nos étudiants en soins infirmiers ou aides-soignants, qui se retrouvent à faire des travaux d’une dureté que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, qui, a à peine 20 ans, doivent mettre les corps de nos morts dans des sacs mortuaires, sans préparation, sans soutien, sans qu’ils et elles aient pu se dire volontaires. Pourquoi demander ? Cela fait partie de leur formation, voyons ! Et ils devraient s’estimer heureux, ils reçoivent une gratification de quelques centaines d’euros, vu qu’ils interviennent en tant que stagiaires.

Je suis en colère et j’ai la rage, car la situation actuelle est le fruit de ces politiques, de ces fermetures de lits comme ils aiment le dire, oubliant que sur ces lits, il y avait des humains qui en avaient besoin, de ces putains de lits ! De ces suppressions de postes, parce qu’un infirmier, c’est cher, ça prend de la place sur le budget prévisionnel ; de ces externalisations de tous les métiers du soin, puisqu’un ASH en moins dans les chiffres du nombre de fonctionnaires, c’est toujours un fonctionnaire en moins dont ils peuvent s’enorgueillir.

Je suis en colère et j’ai la rage, car celles et ceux qui sont au boulot tous les jours, malgré la peur ancrée au ventre, peur d’être infecté, peur de transmettre le virus aux proches, peur de le refiler aux autres patients, peur de voir un collègue sur le lit de la chambre 10 ; celles-ci et ceux-là se sont fait cracher dessus pendant des années dans les discours politiques, se sont retrouvés privés de leur dignité lorsqu’on leur demandait d’enchaîner à deux professionnels tous les soins d’un service en quelques minutes, bousculés dans leur éthique et leur déontologie professionnelle par les demandes contradictoires et folles de l’administration. Et aujourd’hui, ce sont ces personnes qui prennent leur voiture, leur vélo, leurs pieds, tous les jours pour travailler malgré le risque continu d’être frappées par le virus, alors que ceux qui les ont malmenés sont tranquillement installés chez eux ou dans leur appartement de fonction.

Je suis en colère et j’ai la rage, parce qu’aujourd’hui, mon hôpital fait face à une crise sans précédent, tandis que celles et ceux qui l’ont vidé de ses forces sont loin. Parce que mon hôpital a été pris pour un putain de tremplin pour des directeurs aussi éphémères qu’incompétents qui ne visaient que la direction d’un CHU et qui sont passés par Mulhouse histoire de prouver qu’ils savaient mener une politique d’austérité bête et méchante… Parce que mon hôpital a été la cible d’injonctions insensées au nom d’une obscure certification, pour laquelle il semblait bien plus important de montrer une traçabilité sans faille plutôt qu’une qualité de soin humain.