Blog

-

Que faire de plus ?

- Par Thierry LEDRU

- Le 09/12/2018

Depuis la sortie de "KUNDALINI", je tente de trouver les moyens d'en faire connaître l'existence et de donner envie aux gens de le lire.

J'ai un blog et une page FB et je les fais vivre quotidiennement.

J'ai contacté une journaliste locale, elle est venue à la maison pour un échange, c'était pour la sortie de "Les héros sont tous morts", en septembre. L’article n'a jamais été publié (Dauphiné libéré").

J'ai contacté huit libraires locaux. Grenoble, Chambéry et Albertville : aucune n'a répondu à mes messages.

J'ai demandé à participer à un salon littéraire régional mais je n'ai pas obtenu de place.

J'ai contacté trois radios nationales et n'ai eu aucune réponse......

Le problème est cornélien, en fait. Comme je ne suis pas connu, je n'intéresse personne mais sans passer par les canaux médiatiques, je ne peux pas être connu. Les lecteurs et lectrices ne connaissent pas mes livres autrement que par mon blog et ma page FB et ça n'est pas suffisant pour les inciter à un achat puisque je ne suis pas connu du grand public et que les achats sont systématiquement tournés vers les livres mis en vitrine, qu'il s'agisse de vitrines virtuelles sur le net ou des vitrines dans les villes.

Les librairies de Chambéry n'ont même pas mes livres en magasin. En même temps, ils ne savent pas qu'ils existent.

Donc, je tourne en rond. Et c'est quelque peu déprimant au final.

Quand je vais sur amazon ou la fnac et que je vois des dizaines de commentaires sur les livres médiatisés de Musso, Lévy, Coehlo, Gounelle et les livres primés, je vois bien que tout dépend de la médiatisation.

Je ne juge pas du contenu de ces livres et je ne me compare pas à ces auteurs mais qui pourrait juger de l'intérêt de mes romans s'ils ne sont pas lus ? Et quel est le moyen de les faire connaître pour qu'ils soient commentés ?..................Là, personnellement, je n'ai plus de réponses.

A mon sens, l'écriture a deux raisons d'être : l'analyse personnelle de l'existence PUIS son partage. Si le partage est bridé par des contingences contre lesquelles je ne peux pas grand-chose, est-ce que je dois garder mes écrits pour moi ? Mais alors, quelle est la raison d'être de la littérature ?

Et si mes romans n'ont qu'un intérêt minime, comment pourrais-je le savoir et chercher à les améliorer s'ils ne sont pas lus ou qu'ils ne sont pas commentés ?

J'aime infiniment écrire des histoires. J'en ai déjà expliqué ici les raisons profondes. Je continuerai à le faire parce que ce travail m'est profondément utile, révélateur, éveilleur...

Dois-je le faire uniquement pour moi ou chercher encore à le partager ? Là est la question. Est-ce justifié de venir ainsi me heurter à des murailles de médiatisation que je ne parviens pas à franchir et qui finissent par assombrir mon esprit et le priver de la joie créatrice ?

Je n'ai pas encore la réponse.

Jusqu'ici la balance entre la création et son partage avait établi un certain équilibre.

Je ne sais pas ce qu'il en sera dans quelques temps.

-

Crise et point de rupture

- Par Thierry LEDRU

- Le 08/12/2018

Un article qui date de 2008 sur un livre publié en 2007.

Il ne s'est rien passé depuis sinon l'enrichissement de certains, l'appauvrissement des autres et la planète qui part à vau-l'eau.

Vient maintenant l'époque où la classe sociale moyenne tend vers le bas et où la classe sociale la plus pauvre tend vers le cimetière. On approche par conséquent du point de rupture. Celui que les nantis refusent d'admettre en promettant à la masse populaire "des jours meilleurs grâce à la croissance retrouvée"....

Il n'est plus temps de prôner la croissance. Elle n'est que le maintien de la vitesse du véhicule vers le mur. Il faut apprendre à freiner. Une fois à l'arrêt, on pourra peut-être faire demi-tour.

https://www.monde-diplomatique.fr/mav/99/KEMPF/16157

"Comment les riches détruisent le monde"

Et si la dégradation de l’environnement était intimement liée à la crise sociale dans le monde ? En effet, ceux qui détiennent les leviers politiques et financiers sont aussi les promoteurs d’un modèle de consommation à outrance, dévastateur pour la planète... mais imité par les couches moyennes. Que ceux du haut de l’échelle misent sur la décroissance, et l’effet d’entraînement est assuré... La préservation de la terre passe par plus d’égalité.

Les trois ou quatre générations situées à la charnière du troisième millénaire sont les premières dans l’histoire de l’humanité, depuis que les bipèdes arpentent la planète, à se heurter aux limites de la biosphère. Cette rencontre ne se fait pas sous le signe de l’harmonie, mais sous celui d’une crise écologique majeure.

Soulignons-en quelques aspects. Le premier d’entre eux est l’inquiétude nouvelle des climatologues : ils raisonnent depuis quelques années sur l’hypothèse d’une irréversibilité possible du changement climatique. Jusqu’à présent, on pensait qu’un réchauffement graduel interviendrait, mais que, quand l’humanité se rendrait compte de la gravité de la situation, il serait possible de revenir en arrière et de retrouver l’équilibre climatique. Les climatologues nous disent qu’il est possible qu’on atteigne un seuil tel que le système climatique dérape vers un désordre irréversible. Plusieurs séries d’observations nourrissent cette inquiétude : les glaciers du Groenland fondent bien plus vite que ne le prévoyaient les modélisateurs ; les océans pourraient pomper moins de gaz carbonique ; le réchauffement déjà à l’œuvre, accélérer la fonte du pergélisol, cette immense couche de terre gelée située en Sibérie et au Canada, qui de ce fait menacerait de relâcher les quantités énormes de gaz carbonique et de méthane qu’elle recèle.

Une deuxième observation est que la crise écologique ne se réduit pas au changement climatique. Celui-ci est le phénomène le mieux connu du grand public, il n’est cependant qu’un volet de la crise globale, dont un autre a une importance sans doute équivalente : l’érosion de la biodiversité, dont l’ampleur ne peut être mieux illustrée que par le fait que les spécialistes parlent de « sixième crise d’extinction » pour désigner la disparition accélérée d’espèces que notre époque expérimente. La cinquième crise d’extinction, il y a soixante-cinq millions d’années, avait vu la disparition des dinosaures.

Troisième volet, peut-être moins sensible ou moins bien synthétisé que la problématique du changement climatique : une contamination chimique généralisée de notre environnement, dont deux aspects sont particulièrement troublants. D’une part, les chaînes alimentaires sont contaminées, certes à des doses minimes, par des polluants chimiques. D’autre part, il apparaît de plus en plus clairement que le plus grand écosystème de la planète, l’ensemble des océans, que l’on pensait presque infini dans sa capacité de régénération, est de plus en plus affaibli, soit par la pollution, soit par la dégradation de tel ou tel de ses écosystèmes particuliers.

(On peut ajouter que depuis cet article, la pollution des océans par le plastique est reconnu et prouvé)

Cette entrée en matière définit l’urgence politique de notre époque. Cependant, ce n’est pas d’aujourd’hui, ni même d’hier, mais depuis plusieurs décennies que notre société est avertie du péril. Depuis que Rachel Carson a lancé l’alerte avec Le Printemps silencieux en 1962, depuis que, dans les années 1970, la question écologique a pénétré avec éclat le débat public, conférences internationales, articles scientifiques, luttes des écologistes ont depuis lors amassé une masse de connaissances confirmant toujours la tendance générale.

Pourquoi, alors, nos sociétés ne s’orientent-elles pas vraiment vers les politiques qui permettraient d’éviter l’approfondissement de la crise écologique ? C’est la question cruciale. Pour y répondre, il faut analyser les rapports de pouvoir dans nos sociétés. Elles sont en effet organisées pour bloquer ces politiques nécessaires.

Comment ? Depuis une vingtaine d’années, le capitalisme se caractérise par le retour de la pauvreté dans les pays riches. Le recul du taux de pauvreté, continu depuis la fin des années 1940, s’est interrompu dans les pays occidentaux voire, dans certains cas, s’est inversé. De même, le nombre de personnes en situation de précarité, c’est-à-dire légèrement au-dessus du seuil de pauvreté, augmente lui aussi de façon régulière. Par ailleurs, au niveau mondial, le nombre de personnes en situation de pauvreté absolue, c’est-à-dire disposant de moins de 2 dollars par jour, reste de l’ordre de 2 milliards, tandis que l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (en anglais, Food and Agricultural Organization, FAO) estime à 820 millions le nombre d’humains insuffisamment nourris.

L’augmentation des inégalités depuis une vingtaine d’années constitue un autre aspect de la crise sociale. De nombreuses études l’attestent. L’une d’entre elles, conduite par deux économistes de Harvard et du Federal Reserve Board, est des plus parlantes. Carola Frydman et Raven E. Saks ont comparé le rapport entre le salaire gagné par les trois premiers dirigeants des cinq cents plus grandes entreprises américaines et le salaire moyen de leurs employés. Cet indicateur de l’évolution des inégalités reste stable des années 1940, moment où commence l’observation, jusqu’aux années 1970 : les patrons des entreprises considérées gagnaient environ trente-cinq fois le salaire moyen de leurs employés. Puis se produit un décrochement à partir des années 1980, et le rapport monte de façon assez régulière jusqu’à atteindre environ cent trente dans les années 2000.

Ces études signifient qu’une rupture majeure est intervenue dans le fonctionnement du capitalisme depuis soixante ans. Durant ce que l’on a appelé les « trente glorieuses », l’enrichissement collectif, permis par la hausse continue de la productivité, était assez équitablement distribué entre capital et travail, si bien que les rapports d’inégalité demeuraient stables. A partir des années 1980, un ensemble de circonstances, qu’il n’est pas lieu d’analyser ici, a conduit à un décrochage de plus en plus prononcé entre les détenteurs du capital et la masse des citoyens. L’oligarchie accumule revenus et patrimoine à un degré jamais vu depuis un siècle.

Il est essentiel de s’intéresser à la façon concrète dont les hyper-riches utilisent leur argent. Celui-ci n’est plus caché comme au temps de l’austère bourgeoisie protestante décrite par Max Weber : il nourrit au contraire une consommation outrancière de yachts, d’avions privés, de résidences immenses, de bijoux, de montres, de voyages exotiques, d’un fatras clinquant de dilapidation somptuaire. Les Français découvrent avec M. Nicolas Sarkozy un exemple désolant de ce comportement tape-à-l’œil.

Pourquoi cela est-il un moteur de la crise écologique ? Pour le comprendre, il nous faut nous tourner vers le grand économiste Thorstein Veblen, dont la pensée était rangée par Raymond Aron au même niveau que celles de Carl von Clausewitz ou d’Alexis de Tocqueville. Bien oubliée aujourd’hui, elle n’en présente pas moins une saisissante pertinence.

Résumons-la à l’extrême. Que disait Veblen ? Que la tendance à rivaliser est inhérente à la nature humaine. Chacun d’entre nous a une propension à se comparer aux autres, et cherche à manifester par tel ou tel trait extérieur une petite supériorité, une différence symbolique par rapport aux personnes avec lesquelles il vit. Veblen ne prétendait pas que la nature humaine se réduit à ce trait, il ne le jugeait pas d’un point de vue moral, il le constatait. S’appuyant sur les nombreux témoignages des ethnographes de son époque, il constatait aussi que cette forme de rivalité symbolique s’observe dans toutes les sociétés.

De surcroît, poursuivait-il, toutes les sociétés produisent assez aisément la richesse nécessaire pour satisfaire leurs besoins de nourriture, de logement, d’éducation des enfants, de convivialité, etc. Pourtant, elles produisent généralement une quantité de richesses bien supérieure à la satisfaction de ces besoins. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de permettre à leurs membres de se distinguer les uns des autres.

Veblen constatait ensuite qu’existent le plus souvent plusieurs classes au sein de la société. Chacune d’entre elles est régie par le principe de la rivalité ostentatoire. Et, dans chaque classe, les individus prennent comme modèle le comportement en vigueur dans la couche sociale supérieure, qui montre ce qu’il est bien, ce qu’il est chic de faire. La couche sociale imitée prend elle-même exemple sur celle qui est située au-dessus d’elle dans l’échelle de la fortune. Cette imitation se reproduit de bas en haut, si bien que la classe située au sommet définit le modèle culturel général de ce qui est prestigieux, de ce qui en impose aux autres.

Que se passe-t-il dans une société très inégalitaire ? Elle génère un gaspillage énorme, parce que la dilapidation matérielle de l’oligarchie – elle-même en proie à la compétition ostentatoire – sert d’exemple à toute la société. Chacun à son niveau, dans la limite de ses revenus, cherche à acquérir les biens et les signes les plus valorisés. Médias, publicité, films, feuilletons, magazines « people » sont les outils de diffusion du modèle culturel dominant.

Comment alors l’oligarchie bloque-t-elle les évolutions nécessaires pour prévenir l’aggravation de la crise écologique ? Directement, bien sûr, par les puissants leviers – politiques, économiques et médiatiques – dont elle dispose et dont elle use afin de maintenir ses privilèges. Mais aussi indirectement, et c’est d’une importance équivalente, par ce modèle culturel de consommation qui imprègne toute la société et en définit la normalité.

Nous rebouclons maintenant avec l’écologie. Prévenir l’aggravation de la crise écologique, et même commencer à restaurer l’environnement, est dans le principe assez simple : il faut que l’humanité réduise son impact sur la biosphère. Y parvenir est également en principe assez simple : cela signifie réduire nos prélèvements de minerais, de bois, d’eau, d’or, de pétrole, etc., et réduire nos rejets de gaz à effet de serre, de déchets chimiques, de matières radioactives, d’emballages, etc. Ce qui signifie réduire la consommation matérielle globale de nos sociétés. Une telle réduction constitue le levier essentiel pour changer la donne écologique.

Qui va réduire sa consommation matérielle ? On estime que 20 à 30 % de la population mondiale consomme 70 à 80 % des ressources tirées chaque année de la biosphère. C’est donc de ces 20 à 30 % que le changement doit venir, c’est-à-dire, pour l’essentiel, des peuples d’Amérique du nord, d’Europe et du Japon. Au sein de ces sociétés surdéveloppées, ce n’est pas aux pauvres, aux RMIstes, aux salariés modestes que l’on va proposer de réduire la consommation matérielle. Mais ce n’est pas non plus seulement les hyper-riches qui doivent opérer cette réduction : car même si MM. Sarkozy, Vincent Bolloré, Alain Minc, Bernard Arnault, Arnaud Lagardère, Jacques Attali et leur cortège d’oligarques se passent de limousines avec chauffeurs, de montres clinquantes, de shopping en 4 x 4 à Saint-Tropez, ils ne sont pas assez nombreux pour que cela change suffisamment l’impact écologique collectif. C’est à l’ensemble des classes moyennes occidentales que doit être proposée la réduction de la consommation matérielle.

On voit ici que la question de l’inégalité est centrale : les classes moyennes n’accepteront pas d’aller dans la direction d’une moindre consommation matérielle si perdure la situation actuelle d’inégalité, si le changement nécessaire n’est pas équitablement adopté. Recréer le sentiment de solidarité essentiel pour parvenir à cette réorientation radicale de notre culture suppose évidemment que soit entrepris un resserrement rigoureux des inégalités – ce qui, par ailleurs, transformerait le modèle culturel existant.

La proposition de baisse de la consommation matérielle peut sembler provocante dans le bain idéologique dans lequel nous sommes plongés. Mais, aujourd’hui, l’augmentation de la consommation matérielle globale n’est plus associée avec une augmentation du bien-être collectif – elle entraîne au contraire une dégradation de ce bien-être. Une civilisation choisissant la réduction de la consommation matérielle verra par ailleurs s’ouvrir la porte d’autres politiques. Outillée par le transfert de richesses que permettra la réduction des inégalités, elle pourra stimuler les activités humaines socialement utiles et à faible impact écologique. Santé, éducation, transports, énergie, agriculture sont autant de domaines où les besoins sociaux sont grands et les possibilités d’action importantes. Il s’agit de renouveler l’économie par l’idée de l’utilité humaine plutôt que par l’obsession de la production matérielle, de favoriser le lien social plutôt que la satisfaction individuelle. Face à la crise écologique, il nous faut consommer moins pour répartir mieux. Afin de mieux vivre ensemble plutôt que de consommer seuls.

Hervé Kempf

Journaliste, auteur de Comment les riches détruisent la planète, Seuil, Paris, 2007.

-

Enfance et plasticité neuronale

- Par Thierry LEDRU

- Le 08/12/2018

J'initie les enfants de ma classe (28 enfants de CM1) à la pratique du yoga et de la méditation. C'est très révélateur avant même la première séance de les écouter parler de ces pratiques. Leur regard est bien évidemment influencé par la famille et la société toute entière. Certains enfants sont enthousiastes et ne s'interdisent rien, totalement détachés du regard des autres et certains enfants sont déjà limités par des influences diverses et ne s'accordent que difficilement le droit d'explorer, avec sérieux...

C'est là que toutes les expériences sur la plasticité neuronale sont essentielles...

Les lois naturelles de l’enfant

Plasticité cérébrale : 4 règles d’or

Lors des six premières années de sa vie, l’être humain possède un mécanisme cérébral que l’on pourrait dire absorbant, le dotant du pouvoir d’incarner l’environnement sans effort, en réalisant pour chaque expérience vécue, un nombre impressionnant de connexions neuronales. Et, parmi les centaines de connexions qu’il crée par seconde, le cerveau ne conserve que les connexions les plus fréquemment utilisées. C'est ce que l'on appelle l'élagage synaptique, c'est ainsi que l'être humain apprend et se spécialise.

Puisque le cerveau ne conserve que les connexions les plus fréquemment utilisées, par conséquent, ce sont les expériences quotidiennes de l’enfant qui s'encodent et structurent directement l’architecture de son cerveau. Un beau matin, nous rions de le voir faire comme nous, de parler comme nous, de bouger ou de réagir comme nous : c'est souvent un moment particulièrement drôle, surprenant, voire difficile, car l'enfant nous renvoie en miroir les gestes ou les attitudes que nous lui avons transmis inconsciemment, simplement en vivant à ses côtés. Nous pensons qu'il nous imite, mais il serait plus exact de dire qu'il manifeste à l'extérieur ce qui s'est encodé à l'intérieur.

Une étude saisissante, menée en 1995, illustre la puissance de ce phénomène. Des centaines d'heures d'interactions entre des enfants et des adultes dans 42 familles de tout le spectre socio-économique ont été enregistrées. Les enfants ont été suivis de l'âge de 7 mois jusqu'à l'âge de 3 ans. Les chercheurs ont constaté que 86 à 98 % des mots utilisés par les enfants à 3 ans provenaient directement du vocabulaire de leurs parents. Mais ce n'est pas tout. Non seulement les mots qu'ils utilisaient étaient identiques à ceux de leurs parents, mais le nombre de mots utilisés, la longueur et le style des conversations étaient également les mêmes. Par exemple, les parents de familles les plus pauvres avaient tendance à faire des commentaires courts et superficiels, comme “Arrête,” ou “Descends,” alors que les familles plus favorisées avaient de grandes conversations avec leurs enfants sur une grande variété de sujets.

Il faut donc l’entendre, qu’on le veuille ou non, ce sont ces petites choses auxquelles nous ne faisons pas forcément attention - la façon dont nous parlons, dont nous agissons et réagissons au quotidien - qui structurent, sans aucun filtre, les capacités et les comportements de nos enfants. Autrement dit, nos attitudes préparent les leurs. Cela doit être dit, redit et entendu. Il nous faut maintenant agir en conséquence, aussi bien à la maison qu’à l’école.

#1 Exemplaire tu seras.

Quels sont nos comportements, nos mécanismes quotidiens ? Sont-ils en cohérence avec les comportements et les attitudes que nous voulons voir fleurir chez nos enfants ? Commençons donc par là : que l'on soit parent ou enseignant, accompagner un enfant exige une présence à soi, une observation consciente de nos propres gestes et attitudes. Si nous souhaitons voir l’enfant s’exprimer joliment et avec aisance, avoir des gestes délicats et harmonieux, ou faire preuve d’empathie, il n’y a pas 36 solutions : la première des choses à faire est de le faire soi-même. Il s’agit là de la première règle d’or appliquée dans la classe de Gennevilliers, et, je ne vous le cache pas, ce fut la plus difficile à respecter dans l’urgence d’une classe de plus de 25 enfants. Néanmoins, lorsque l’on sait que l’enfant possède un mécanisme cérébral aussi puissamment absorbant, qui se structure à partir de tout ce qu’il perçoit, et que l'on passe en moyenne 6h par jour avec lui dans une classe, cet effort n’est pas une option, c’est uneresponsabilité.

#2 La démonstration tu feras.

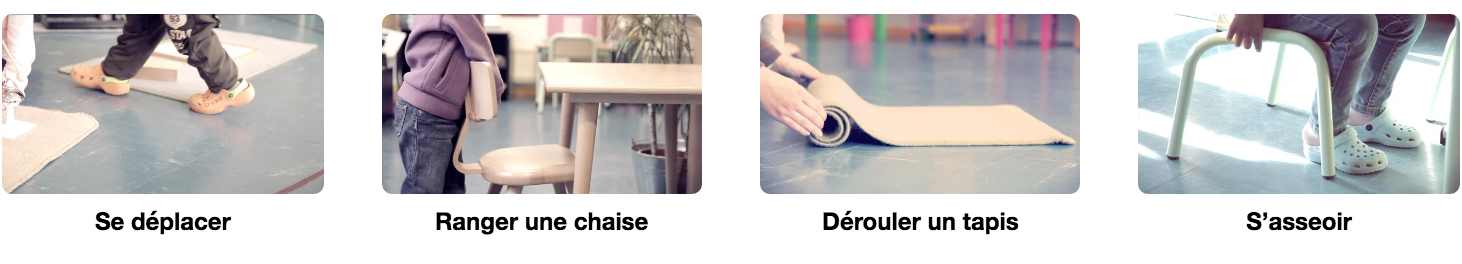

Incarner soi-même les attitudes ou les gestes à transmettre à l’enfant est un excellent début, mais ce n’est pas suffisant : il faudra également les lui montrer explicitement. Par exemple, lorsqu’il essaiera de dérouler un tapis de la classe - même s’il nous voit régulièrement le faire correctement - il faudra le lui montrer. Même chose pour se laver les dents, ranger sa chaise ou simplement saluer quelqu’un.

Une démonstration claire, c’est à dire silencieuse et séquencée, permet d'optimiser la transmission des gestes. Néanmoins, pour que l’enfant puisse les reproduire, il faudra que les circuits cérébraux nouvellement créés se renforcent, c'est à dire qu'il faudra que l'enfant voie et répète plusieurs fois l'expérience.

Cliquer sur l’image ci-dessous pour visualiser la façon dont nous procédions pour montrer les premiers gestes de l’autonomie aux plus petits.

#3 La démonstration, plusieurs fois, tu feras.

Et le lâcher prise tu pratiqueras. Car, nous venons de le dire et il est toujours bon de le répéter : la transmission, immédiate ne sera pas. Il faudra du temps, de la fréquence et de la pratique pour que les circuits cérébraux nouvellement créés se renforcent et transforment des comportements observés en acquis solides. Dans son livre, le Dr Catherine Gueguen rapporte : “Quand les expériences vécues sont répétées, les connexions et les circuits cérébraux sont consolidés en cinq ou six mois.” Il faudra donc faire preuve de patience, et de lâcher prise : si l’enfant ne reproduit pas immédiatement ce que vous lui montrez, respirez, c’est tout à fait normal. Les aptitudes que nous souhaitons lui transmettre - telle que ranger délicatement sa chaise ou attendre son tour - ne seront donc pas acquises en une fois (ni en deux, ni en trois), c’est par les expériences et les observations répétées que l’enfant les construira.

Une façon très efficace et naturelle de fournir ces expériences et ces observations répétées, est de placer les enfants dans un environnement où ils pourront évoluer avec des enfants plus âgés, qui ont déjà acquis ce que l’on souhaite transmettre aux plus jeunes.

#4 Le mélange des âges tu vénéreras.

Prenons l’exemple d’une classe traditionnelle. En première année de maternelle, l’enfant devra principalement apprendre les gestes de l’autonomie et développer ses capacités langagières. A priori, il ne va pas absorber ces gestes ou un meilleur niveau de langage avec ses copains de classe à peine plus autonomes ou plus à l’aise linguistiquement que lui. L’Institution ose ce que la nature a sans doute jugé trop risqué - ou trop limitant : elle désigne une seule personne, l’enseignant. Ainsi, en caricaturant un peu, la source d’absorption pour l’enfant de maternelle dépend d’une seule personne, ce qui, en plus d’être inacceptable pour le cerveau en pleine maturation qui demande à être nourri généreusement, est inacceptable pour la santé de l’adulte qui peut vite s’épuiser à nourrir plus d'une vingtaine d'enfants. Une autre façon plus adaptée d’organiser la classe, serait de renverser ce flux vertical d’énergie inadapté pour tout le monde, et de le passer à l’horizontale. Comment ? En réunissant des enfants d’âges différents et en les laissant interagir librement au sein d’un environnement structuré.

La classe de Gennevilliers comprenait trois niveaux d’âges. Les enfants effectuaient leurs trois années de maternelle dans la classe, en montant d’un niveau chaque année. Ainsi, nous accueillions chaque année des enfants de petite section pour compléter le groupe. Nous n’avons pas eu la possibilité d’accroître davantage l’amplitude de ce mélange des âges - nous étions limités par des contraintes institutionnelles - mais, si nous avions pu le faire, nous l’aurions largement étendu. C’est ce que nous ferons lorsque nous développerons notre recherche dans les années à venir.

De cette façon, l'intelligence plastique des petits se voit richement nourrie, non plus seulement en situation d'apprentissage, mais également dans un contexte vivant et dynamique ; ils observent et interagissent plus de 6h par jour avec des camarades de classe plus âgés : ils n'ont plus seulement l’adulte pour #exemple, ils ont toute une classe d'enseignants qui leur fournissent de belles #démonstrations #répétées simplement en vivant à leurs côtés. Les grands aident spontanément les petits, et les petits adorent ça. La classe devient un lieu d’émulation et d’émancipation - pour tous.

-

Groenland et fonte des glaces

- Par Thierry LEDRU

- Le 08/12/2018

Au Groenland, une fonte des glaces sans précédent

La calotte glaciaire fond plus rapidement qu'au cours des 350 dernières années et fait monter le niveau de la mer dans le monde entier. Jeudi, 6 décembre

De Alejandra Borunda

Des chercheurs examinent les eaux fondues au bord de la calotte glaciaire du Groenland.

PHOTOGRAPHIE DE GINNY CATANIA, NAT GEO IMAGE COLLECTION

Pendant quelques jours en juillet 2012, il a fait si chaud en Arctique que la quasi-totalité de la surface de la calotte glaciaire du Groenland s'est transformée en neige fondue.

Il faisait si inhabituellement chaud que les scientifiques, sortant de leurs tentes au sommet de la calotte glaciaire, se sont laissés tomber à genoux dans la neige soudainement si douce. Puis la neige a commencé à fondre.

À la lisière de la calotte glaciaire, les flaques bleues se sont accumulées sur la surface blanche et plate. Les gouttes de la fonte ont coulé, se transformant en de larges rivières à fort courant. L'eau a traversé les ravins et s'est répandue dans les crevasses. La crue d'une rivière proche de la banquise était si importante qu’elle a balayé un pont qui existait depuis des décennies. Tellement d'eau s'est infiltrée dans les entrailles de la calotte glaciaire cette année-là que le niveau de la mer a augmenté de plus d'un millimètre.

La fonte était alarmante, rien de semblable à ce que les scientifiques connaissaient. Mais personne ne savait réellement à quel point l'événement était inhabituel ou inquiétant. Depuis, les scientifiques ont découvert que l'été de 2012 marquait l'apogée de 20 ans d'augmentation sans précédent du ruissellement des eaux de fonte en provenance du Groenland. Plus inquiétant encore, ils ont constaté que la fonte se fait encore plus rapidement que l'augmentation des température de l'air. Alors oui, 2012 était une année particulièrement mauvaise, mais ce n'était qu'un aperçu de ce qui pourrait arriver.

« La fonte de la calotte glaciaire du Groenland est à son paroxysme sur ces trois ou quatre derniers siècles, et certainement encore avant », a déclaré Luke Trusel, chercheur à la Rowan University du New Jersey et auteur principal de la nouvelle étude, publié aujourd'hui dans Nature.

Les conséquences de la fonte ne sont pas qu'abstraits : une fonte complète des calottes glaciaires du Groenland déverserait sept mètres d’eau supplémentaire dans les océans du monde entier. Les scientifiques préviennent donc que ce qui se passe dans les pôles est important pour quiconque vit à proximité d’une côte, mange de la nourriture qui passe par un port ou atterrit dans un aéroport proche de l’océan.

LA GLACE, UNE EMPREINTE DU PASSÉ

Les scientifiques savaient déjà que le Groenland fondait rapidement; ils suivaient la décroissance de sa taille depuis des satellites. Mais les données satellitaires clés ne remontent qu’au début des années 90. Ils ne pouvaient donc pas établir avec précision la gravité de la situation. Un réchauffement si précipité était-il déjà arrivé ? Était-ce inhabituel par rapport à la période qui précède le changement climatique causé par l’homme ? Personne n'était en mesure de le dire.

Ils ont dû trouver un moyen de remonter le temps, alors ils sont allés à la source : la calotte glaciaire. Ils se sont répartis la surface de la glace et ont foré une série de noyaux de glace. Ces derniers contenaient des informations sur le niveau de fonte de la calotte glaciaire sur quelques centaines d'années. Ils ont comparé cela avec des modèles, ce qui leur a permis de calculer la quantité de ruissellement qui donnerait lieu à ce type de glace.

UN VILLAGE DU GROENLAND ÉVACUÉ À L'APPROCHE D'UN ICEBERG

Les résultats étaient clairs. La fonte et le ruissellement ont commencé à augmenter juste au moment où les premiers changements climatiques causés par l'Homme ont frappé l'Arctique, au milieu du 19e siècle. Mais le véritable drame s'est déroulé au cours des 20 dernières années : soudainement, l'intensité de la fonte a été multipliée par pratiquement six par rapport à avant la révolution industrielle.

« C’est vraiment comme actionner un interrupteur » déclare Beata Csatho, une glaciologue de l’Université de Buffalo, qui n’a pas participé à l’étude.

L'EFFET GOUTTE D'EAU

Il était également clair que la fonte accélérait plus rapidement que la température ne montait. Plus il faisait chaud, plus la calotte était sensible à ce réchauffement, principalement parce que l'eau fondue en surface modifie sa couleur.

« Pensez à un flocon de neige blanc cotonneux », explique Trusel. « En fondant, il deviendra une goutte.»

Les gouttes absorbent bien plus la chaleur du soleil que les flocons cotonneux et blanc. Plus ils absorbent de chaleur, plus ils deviennent liquide et plus ils fondent. « Ainsi, même sans aucun plus changement de température, une fois qu'ils ont commencé, ils ne s'arrêteront plus de fondre », explique Trusel.

Cela n'augure rien de bon pour l’avenir, notamment parce que la température de l’air en Arctique augmente plus rapidement que partout ailleurs sur la planète.

« Ce que nous observons en ce moment est vraiment sans précédent. Ces augmentations de fonte sont provoquées par le réchauffement provoqué par les humains qui rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère », a déclaré Ellyn Enderlin, spécialiste des glaciers à l'Université du Maine, qui n'a pas participé à l'étude. « Les réactions de la Terre, ses sursauts, ne peuvent pas compenser tout cela. Le système ne peut pas s'adapter à ce taux de changement pour le moment. »

-

Tantrisme et sexualité

- Par Thierry LEDRU

- Le 08/12/2018

C'était hier.

Le tantrisme peut-il changer notre sexualité ?

La sexualité regorge de diverses pratiques permettant d'explorer son désir. On ouvre notre chakra dans On est fait pour s'entendre !

On est fait pour s'entendreFlavie Flament

On est fait pour s'entendreFlavie Flament17:45

32:42

Le tantrisme peut-il changer notre sexualité ?Crédit Média : Flavie Flament | Durée : | Date : La page de l'émission

Lyana Alameddine Partager l'article

Pratique mêlant sexualité et spiritualité, le tantrisme (né en Inde) se fonde sur l'unité des corps et l'amplification des sens. La connexion entre les deux partenaires est ici recherchée et l'orgasme n'est pas une finalité en soi. Cette sexualité peut s'apparenter à une forme de méditation. Celle-ci permet de savourer l'instant présent dans une atmosphère propice à la montée du désir et à l'exploration sensorielle. Peut-on tous pratiquer le tantrisme ? Est-ce facile de s'y mettre ? Le plaisir est-il vraiment décuplé ?

Invités

- Damien Mascret, sexologue et journaliste au Figaro Santé

- Jessica Pirbay, coach et thérapeute, spécialisée dans le couple et la sexualité

L'art du massage tantrique et cachemirien (Editions la Musardine)

Osez le sexe tantrique Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).

-

Frais d'obsèques des députés

- Par Thierry LEDRU

- Le 07/12/2018

Pour information :

C'est un avantage parlementaire peu connu du grand public et parfois des députés et sénateurs eux-mêmes. Les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat prévoient «une allocation funéraire» pour les parlementaires qui viendraient à décéder pendant leur mandat mais aussi pour ceux qui ne sont plus en exercice, leur conjoint et les enfants encore à charge. En clair, l'argent public, donc les contribuables, finance les obsèques des députés et sénateurs.

Et les sommes en question ne sont pas anodines. Jusqu'à récemment, lorsqu'un ancien député décédait, son conjoint pouvait toucher jusqu'à trois mois de pension pour financer les frais d'obsèques. Soit environ 8400 euros puisqu'un député touche en moyenne 2800 euros de pension, rappelle l'ancien député René Dosière, spécialiste des questions de dépenses de l'État. Ce montant pouvait s'élever jusqu'à 18.255 euros pour les députés qui touchaient les pensions les plus élevées. Une coquette somme quand on connaît les tarifs du marché des obsèques appliqués en France (voir encadré en fin d'article). Par ailleurs, lorsque c'était le conjoint qui venait à décéder, ses ayants droit touchaient l'équivalent d'un mois de pension, nous explique encore René Dosière.

Un système «plus juste et connecté à la réalité» (c'est de l'humour sans doute...)

En 2017, les «allocations pour frais funéraires» ont représenté un total de 573.000 euros. En 2016, cette somme était un peu plus basse: 538.693 euros ont été versés pour financer les obsèques de 77 personnes (députés, ex-députés et conjoints), selon le dernier rapport des comptes de l'Assemblée nationale. Soit 7000 euros par obsèques.

Pour faire des économies, le bureau de l'Assemblée a décidé de réduire le montant de cette allocation funéraire, versée par le Fonds de sécurité sociale de l'Assemblée. Avec les nouvelles règles adoptées mercredi sur proposition des questeurs, l'allocation forfaitaire est désormais fixée à 2350 euros. Mais ce montant peut toujours être supérieur sous réserve de présentation de factures. «C'est-à-dire qu'on vous rembourse le montant de votre facture», explique encore l'ex-député René Dosière, qui juge ce système «plus juste, plus économique et plus connecté à la réalité». Selon les questeurs, si ces nouvelles règles s'étaient appliquées en 2016, l'économie aurait été de 382.000 euros.

Toutefois, l'ancien député déplore «des méthodes autoritaires»: «il y a eu un véritable manque de concertation et d'information autour du sujet». «J'ai été mis au courant par un journaliste et j'ai moi-mère prévenu l'Amicale des anciens députés, qui n'était pas au courant», explique-t-il au Figaro. Selon nos estimations, ces nouvelles modalités devraient concerner 1800 personnes (anciens députés et leur époux ou épouses). Cette mesure est en vigueur depuis le 15 mars et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

967.000 euros de frais funéraires au Sénat en 2016

En réduisant l'enveloppe consacrée aux frais funéraires, les députés français, engagés dans un processus de réformes, se sont alignés sur ce qui se pratique au Parlement européen. En revanche, l'Assemblée ne touche pas au «capital décès», cette somme versée au conjoint lorsque l'élu décède au cours de son mandat. «Cette enveloppe correspond à une année d'indemnités», détaille René Dosière. «Et ce montant est triplé si le décès intervient dans certaines conditions. Par exemple, si l'élu perd la vie lors d'une mission ou d'un attentat». En 2016, deux députés sont décédés au cours de leur mandat.

Et le Sénat dans tout ça? Rien ne semble prévu du côté de la chambre haute. En 2016, 53 anciens sénateurs et conjoints de sénateurs, ainsi que quatre élus en exercice sont décédés. Selon le dernier rapport d'information sur les comptes du Sénat, ces frais funéraires ont représenté 967.000 euros. Soit 17.000 euros par obsèques en moyenne, d'après nos calculs. Une somme plus élevée que celle accordée aux députés (7000 euros).

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/03/17/01016-20180317ARTFIG00065-les -contribuables-vont-continuer-a-payer-les-obseques-des-deputes-mais-un-peu-moins .phphttps://www.marianne.net/politique/obseques-des-deputes-et-de-leurs-familles-payees-par-le-contribuable-l-assemblee-met-fin

-

Une dette dévastatrice

- Par Thierry LEDRU

- Le 06/12/2018

"Jacques Cheminade affirme que l'on a payé 1.400 milliards d’intérêts sur la dette depuis 1979."

Vrai ou faux ?

Vrai. Notre dette publique était de 239 milliards en 1979, elle est de 2.170 milliards aujourd'hui. Pendant ce temps, on a payé 1.400 milliards d'intérêts. ""

Tout ce que connaît la France en ce moment vient de la dette. C'est elle qui plombe considérablement les finances de l'Etat et contribue à l'appauvrissement de la population et aux multiples difficultés qu'elle rencontre. Je ne prône pas le "pouvoir d'achat" mais il est évident qu'on ne peut pas parler d'écologie et de sauvegarde de la planète à des gens qui ne sont pas en état d'entendre. Je pense par contre qu'au regard de l'évidence de la situation écologique et de son impact médiatique, on pourrait s'attendre désormais de la part d'une population qui ne souffrirait pas des affres des fins de mois une écoute plus attentive qu'elle a pu l'être jusqu'ici.

Le problème, c'est la dette. C'est la source de l'assèchement des finances...

J'ai lu ceci sur un blog financier. Je ne suis pas compétent pour affirmer que c'est assurément réalisable mais l'idée me plaît. Mais ça ne plairait sûrement pas aux banques ni aux patrons des autoroutes...

Question : est-ce que le gouvernement est capable de planter un couteau dans le dos de leurs amis patrons ?...Ou préférera-t-il continuer à le planter dans le nôtre ?

"L'etat doit rembourser ses dettes , mais dorénavant en suspendre le paiement des intérets ! Non seulement les banques preteuses ne perdront pas de fric (elles n'en gagneront pas c'est sur ) , mais le déficit de l'etat passerait instantanément de 2,7 ¨% du PIB , a 0,8 % !

Manquerait a compenser les 0,8 % restant

les 0,8 % restant , ça tombe bien , ce sont les bénéfices cumulés des 3 plus grosses banques française pour 2018 !

l'etat doit faire passer une loi réquisitionnant les profits des banques françaises pour quelques années . Si cela est necessaire , on renationalise également pour 4 ou 5 ans toutes les sociétés d'autoroute qui ont été offertes au privé !

le déficit est annulé ."

Sur la dette :

https://www.europe1.fr/emissions/Le-vrai-faux-de-l-info2/a-t-on-paye-1400-milliards-dinterets-sur-la-dette-depuis-1979-3297800

Jacques Cheminade affirme que l'on a payé 1.400 milliards d’intérêts sur la dette depuis 1979.

Le Vrai Faux de l’info avec l’affolement de Jacques Cheminade quand il regarde la dette.

Le candidat de Solidarité et progrès dénonce l’occupation de la France par la grande finance, responsable pour lui de la majeure partie de la dette abyssale de la France.

Jacques Cheminade : "Notre dette publique était de 239 milliards en 1979, elle est de 2.170 milliards aujourd'hui. Pendant ce temps, on a payé 1.400 milliards d'intérêts. C'est ça une occupation financière"

On a payé 1.400 milliards d’intérêts sur la dette depuis 1979, c’est vrai ou c’est faux ?

C’est plutôt vrai. Nous avons refait le calcul avec les comptes nationaux de l’INSEE, 1.350 milliards d’intérêts versés depuis 1979. La dette, elle-même, atteignait 2.147 milliards au début de l’année. Et cette explosion est due en partie, c’est exact, au poids des intérêts. Car chaque année depuis que l’État est en déficit, donc depuis 1975, il emprunte sur les marchés pour payer ses dépenses courantes. Ces emprunts génèrent des intérêts qui viennent s’accumuler aux sommes dues. Depuis plus de 20 ans, le remboursement de ces intérêts avale chaque année plus de 40 milliards.

Qu’est-ce qu’on fait pour les payer ? On emprunte ! La dette produit donc de la dette. L’an dernier, par exemple, le déficit de l’État était d’environ 72 milliards mais on en a emprunté 200 pour combler le déficit, et rembourser d’autres emprunts. Ces 200 milliards, il faudra les rembourser. On ne le réalise pas parce que, les taux d’intérêts sont tellement bas depuis quelques années que même si la dette augmente, le poids des intérêts se maintient. On paie la même chose aujourd’hui que quand notre dette était quatre fois moins élevée en 1996. Mais si les taux remontaient ne serait-ce que d’un point, l’Agence France Trésor a fait le calcul : cela couterait deux milliards de plus la première année, puis quatre, huit, et 16 milliards dans 10 ans. Or qui la détient cette dette ? À 60%, des investisseurs étrangers. C’est pour ça que monsieur Cheminade parle d’occupation. Ils voudront un jour être remboursés.C’est une bombe a retardement que proposent les candidats ?

Il existe en gros trois écoles.

La première : Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, dans une moindre mesure, considèrent qu’il n’y a pas vraiment de problème de dépenses, mais que la grande finance, les banques se sont enrichies. La dette est illégitime en partie. On peut la renégocier, dans le cadre européen pour Benoît Hamon, dans le cadre national pour Marine Le Pen, la banque de france rachèterait alors les créances. Dans l’un ou l’autre cas, la puissance publique reprendrait la main, quitte a annuler carrément, une partie de la dette.

Deuxième école, celle d’Emmanuel Macron, attentiste. Il veut freiner l’augmentation de la dépense publique, pas la réduire, dans l’espoir de faire repartir l’économie. L’idée c’est de réorienter l’emprunt vers l’investissement, donc des dépenses d’avenir.

Enfin troisième école, celle de François Fillon : des coupes franches dans les dépenses. 100 milliards, pour casser la spirale de l’endettement public." -

Les Kogis (7)

- Par Thierry LEDRU

- Le 05/12/2018

Le dernier épisode de "Rendez-vous en terre inconnue" présenté par Frédéric Lopez était à voir ce mardi 4 décembre 2018, à 21h05 sur France 2. Direction le nord de la Colombie pour Thomas Pesquet. Une aventure à revoir en replay.

© Jean-Michel Turpin

© Jean-Michel TurpinRendez-vous en terre inconnue revenait ce mardi soir, en prime sur France 2. Pour son ultime départ, Frédéric Lopez s'est envolé avec Thomas Pesquet, direction le Nord de la Colombie à la rencontre des Kogis. Ces indiens énigmatiques vivent sur le plus haut massif côtier au monde, dans la majestueuse Sierra Nevada de Santa Marta. Considérés comme les gardiens de la Terre, les Kogis se nomment eux-même les Grands Frères. Ils ont voulu adresser un message à tous ceux qui détruisent l'environnement et qui précipitent la fin du monde afin qu'ils respectent et protégent la Terre avant qu'il ne soit trop tard. Si la communauté des Kogis vit dans les traditions et l'entraide, elle mène le même combat que Thomas Pesquet pour la sauvegarde de notre planète.

"Cela me plaisait d’aller dans un endroit difficile d’accès, à l’autre bout du monde", confie le spationaute. "J’ai aussi été séduit par le fait que ce voyage soit utile pour la population locale. On est là pour faire passer leur message. Celui des Kogis est clair : il faut respecter et protéger la Terre."

À lire également

VIDEO - Frédéric Lopez très ému pour sa dernière de Rendez-vous en terre inconnue (France 2)

Côté audiences, la dernière de Frédéric Lopez a rassemblé 5 767 000 téléspectateurs, pour une part de marché de 26,2%. Un très beau score qui a placé France 2 largement en tête de la soirée, devant Les Chamois sur TF1.

Voir Rendez-vous en terre inconnue en replay.

Camille Sanson

Toujours aussi ému à les écouter parler et à découvrir un peu leur vie. Agacé par une bande musicale totalement ridicule...Pendant la construction du pont, on aurait dit la musique du "pont de la rivière Kwaï"....Un peu déçu que les propos soient restés assez superficiels quand on connaît un peu la richesse de leur culture. Mais bon, ça reste une émission "grand public" et pas une analyse ethnologique. C'est déjà magnifique de savoir que des millions de personnes ont découvert ce peuple hier soir. En espérant que ça ne soit pas qu'une "émission exotique" vite oubliée mais surtout un appel à la réflexion.

Je repensais cette nuit au nombre de fois où ce peuple apparaît dans mes romans...Toute la série des "Jarwal le lutin" (époque des Conquistadors à aujourd'hui), dans "Les héros sont tous morts" et dans les deux tomes qui suivent... Six romans en tout. Pour l'instant. C'est dire qu'ils m'ont marqué dès le premier jour où je les ai découverts...J'ai beaucoup lu sur leur histoire et leur culture, visionné quelques films. Il ne me resterait plus qu'à les rencontrer...Mais je ne veux pas cautionner et participer au tourisme que les Kogis dénoncent.

"Vous avez détruit votre nature et maintenant, vous voulez venir chez nous pour profiter de la nature que nous avons protégée depuis des siècles..."............

Non, je n'irai pas les rencontrer... Juste dans mes livres.

Elle ne s’endormit qu’au petit matin. Des heures à tourner sur sa paillasse, les yeux rivés à l’obscurité.

L’enchaînement des réponses de chacun, la gentillesse dans les voix mais cette certitude partagée. Le clan ne pouvait pas prendre cet argent.

Kalén avait mené le tour de parole puis il s’était appliqué à traduire clairement les raisons de chacun.

« Cet argent porte la Mort. Tout l’argent du monde porte la Mort mais parfois, les hommes le purifient par la bonté de leurs actes. Nous ne pouvons pas polluer notre Mère avec une histoire emplie de morts. Nous ne pouvons pas retrouver nos racines en souillant la Terre. Nous ne pouvons pas tenter de soigner le territoire de nos ancêtres en répandant dans l’espace les souffrances des âmes perdues. Toute la violence du monde où tu vis se nourrit des âmes perdues. Personne ne cherche à purifier cette histoire et tous les remèdes proposés sont des poisons supplémentaires. Cet argent est un poison pour les âmes et ceux qui ont cherché à construire leur bonheur en se nourrissant de ce poison en sont morts. Nous ne pouvons pas prendre cet argent. Toi-même, depuis que tu as pris cet argent, tu vis dans la peur. Figueras l’a sentie, Ayuka aussi, nous aussi. Ton âme est en souffrance mais tu possèdes aussi en toi l’éveil à la vie. Tu entends des paroles que tu ne saisis pas. Comprends que la vie est en toi, qu’elle te parle, qu’elle te propose un autre chemin, une voie de conscience, une voie d’observation, une exploration de ton espace intérieur. Toutes les tentatives de réparation du Mal sont vouées à l’échec dès lors que les moyens utilisés sont eux-mêmes les piliers de ce Mal. Vous, les Petits Frères, vous pensez qu’il suffit d’avoir les moyens pour que tout s’arrange. Mais si les moyens sont employés par des individus en souffrance, la souffrance se répand. Il n’y a que les esprits en paix qui peuvent purifier la Terre. Vous, les Petits Frères, vous portez trop de souffrances. Vous nous voyez comme des êtres pauvres, misérables, sous-évolués. Mais parce que vous cherchez en nous uniquement les moyens que vous utilisez. Votre regard est faussé. Cet argent transforme ton regard. Mais l’argent n’est pas responsable. Il n’est qu’un moyen de combler un vide immense en vous. Il nous est difficile de ne pas succomber aux promesses offertes par cet argent. Nous avons discuté pendant des mois avant de détruire les plants de café donnés par le gouvernement. L’argent qui circulait dans la communauté créait des problèmes immenses, c’est toute la cohésion du clan qui était menacée. Dans vos pays, cette cohésion n’existe plus. Et cet argent porte tous les effets de cette destruction spirituelle. Vous n’avez plus d’esprit. Vous êtes des âmes perdues. »les Kogis : Le message des derniers Hommes