Blog

-

Une photographie collector

- Par Thierry LEDRU

- Le 28/10/2023

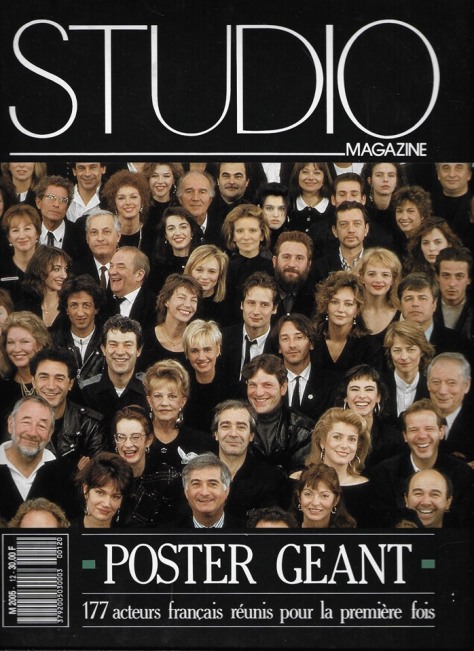

Je mets cet article ici car je trouve magnifique la photographie des 177 acteurs et actrices et que c'est un très bon exercice de mémoire. ^^

L'article est passionnant quand on aime le cinéma.

ÉPISODE 9 : DUOS DE REALISATEURS POUR 177 ACTEURS

1 NOVEMBRE 2019 SYLVAIN LEFORT & FRED TEPER

https://plumesdecine.wordpress.com/2019/11/01/episode-9-duos-de-realisateurs-pour-177-acteurs/?

© Christopher Poulain

« La photo des acteurs reste, (…) l’un des moments les plus forts de toutes ces années-là. »

ACTEURS/PHOTOS

Venons-en à la photo des 177 acteurs du cinéma français dans le numéro du premier anniversaire de Studio, en février 1988. Qui en a eu l’idée ?

Jean-Pierre Lavoignat. Marc, bien sûr ! Il avait l’idée de cette photo qui réunirait tous les acteurs du cinéma français depuis un certain temps, un peu à l’image des photos que faisaient jadis les studios américains – sauf que pour eux c’était plus facile : les acteurs étaient sous contrat ! Il a même envisagé un moment l’organiser pour le lancement de Studio, il souhaitait que ce soit l’axe du film de pub de lancement. C’était trop compliqué à mettre sur pied, et on n’avait pas assez de temps. Il a relancé l’idée pour le premier anniversaire de Studio, sans être sûrs qu’on arriverait au bout.

Marc Esposito. Il fallait qu’ils soient tous disponibles le même jour à la même heure ! Ça ne pouvait donc être qu’un dimanche. Dès le mois de septembre 87, on a envoyé des lettres aux 20 acteurs les plus importants, en leur proposant des dates, on s’est décidé pour le jour qui avait été le plus souvent choisi. Ensuite, on a envoyé une lettre à tous les autres acteurs, en leur disant : »Le dimanche 10 janvier, à telle heure, à tel endroit, on fait une photo de tous les acteurs français réunis. Nous espérons que vous pourrez être parmi nous. » La bonne idée est venue de Christine Levreau, notre RP. Elle a proposé de monter un partenariat avec les taxis G7, qui appartenaient à Rousselet, le boss de Canal, notre actionnaire, afin qu’il y ait un taxi en bas du domicile de chacun des acteurs le même dimanche matin, à la même heure. Résultat : tous ceux qui avaient dit qu’ils viendraient sont venus, vu qu’un taxi les attendait en bas de chez eux !

JPL. Il y a quand même eu quelques défections de dernière minute : Christophe Lambert qui s’était blessé trois jours avant sur un tournage et était encore à l’hôpital, Sophie Marceau, qui était partie au Japon, Daniel Auteuil, pour je ne sais plus quelle raison…

ME. Ça, moi je m’en souviens ! Il vivait alors avec Emmanuelle Béart, qui avait refusé de venir parce qu’elle n’avait pas digéré je ne sais plus quel petit coup de griffe que j’avais écrit sur elle, et le matin de la photo, pendant qu’il se préparait, elle lui avait fait une scène pour qu’il ne vienne pas ! C’est lui qui te l’a raconté plus tard… Ce qui est drôle, c’est que quand le numéro est paru, Auteuil était l’invité de Drucker dans une émission, Drucker a montré la photo, en lui demandant pourquoi il n’y était pas. Et Auteuil a répondu : »Si si, j’y suis, cherchez bien… » Ah ah ah !

Il n’y a ni Belmondo, ni Delon…

JPL. Belmondo venait de finir les représentations de Kean, qu’il avait joué jusqu’à l’épuisement et il m’avait dit : »Rien au monde ne me fera rester à Paris. Donc, c’est une très bonne idée, mais ne comptez pas sur moi, je n’en peux plus, j’ai besoin de soleil ! » Si Belmondo était venu, c’est sûr que Delon serait venu aussi. Delon nous avait fait téléphoner quelques semaines avant pour nous dire qu’il ne pourrait pas être disponible car il avait un rendez-vous en Allemagne avec des businessmen japonais (!) et qu’il regrettait car c’était une belle idée. Marc m’avait dit : »C’est du pipeau ! » Je ne voulais pas le croire. Le jour de la photo – qui s’était éternisée ! – on débarque, Marc, moi et quatre ou cinq autres de l’équipe, à 3 heures de l’après-midi à la Brasserie de l’Alma, un des restos cinéma de l’époque, pour déjeuner. Je pousse la porte, et qui je vois assis fond de la salle ? Delon ! C’est moi qui ai détourné le regard, tellement j’avais honte… pour lui ! On est restés en froid pendant longtemps après cette histoire. Mais cela ne nous a pas empêchés, des années plus tard (en avril 96), de lui proposer de faire la couverture, avec Olivier Martinez (Delon avait failli jadis faire Le Hussard sur le toit, et Martinez venait de le tourner), d’un Spécial Cinéma français. Il avait été adorable pendant la séance photos. Mais on s’est refâchés dés la sortie du numéro, car il n’a pas apprécié que je lui annonce quelque temps avant la parution qu’on avait décidé, en chemin, de faire deux autres couvs pour ce numéro-événement : Béart et Binoche, alors considérées comme rivales, et la bande du Splendid réunie pour la première fois sur la même photo depuis une éternité. Et puis on s’est réconciliés à nouveau sur le tournage du Leconte, Une chance sur deux... Ensuite, on a enfin eu des rapports normaux. Et il a été très coopératif et très amical quand je me suis occupé de l’expo Romy Schneider. La photo des acteurs reste, pour moi, et je suis sûr que c’est pareil pour Marc, l’un des moments les plus forts de toutes ces années-là. 177 acteurs avaient donc répondu présents En plus, ce qui était génial, c’est qu’ils étaient très heureux d’être là. Ils ne voulaient plus partir ! Après la photo, ils étaient restés longtemps à papoter autour du buffet. Ils étaient détendus parce qu’ils étaient venus juste pour une photo : pas de remise de prix, pas de projo, pas de promo, juste une photo de famille… Il y a eu des moments magnifiques : Bernadette Lafont s’est précipitée sur Jean Marais pour lui dire qu’elle l’aimait depuis toujours, Noiret a déclaré la même chose à Denise Grey. Et Girardot… Elle nous avait d’abord dit non, elle nous avait même raccroché au nez quand on l’avait appelée pour la relancer ! Marc et moi lui avions écrit une lettre…

ME. … c’est dingue, le nombre de lettres qu’on a écrites pendant toutes ces années !

JPL. …pour lui dire à quel point elle nous avait fait aimer le cinéma quand on l’avait vue dans ses films des années 60-70. Elle est finalement venue, et est restée longtemps après à bavarder avec les uns et les autres. En partant, elle m’a dit : »Vous avez bien fait d’insister. Je croyais que le cinéma français ne m’aimait plus. J’ai eu la preuve du contraire. » Comme aux César quelques années plus tard, les pleurs en moins. Anouk Aimée, elle, ne répondait pas à nos lettres. Tous les deux, on l’a invitée à déjeuner au Prince de Galles, on lui a fait un énorme numéro de charme…

ME. Surtout toi ! Ah ah ah !

En plus de la photo d’équipe avec les 177 acteurs, il y a eu aussi celle-ci. Avec le petit chien de Juliette Binoche (et Leos Carax), tout conforme au dress code désiré pour la photo : noir et blanc

JPL. Elle nous a promis de venir. Et… elle n’est pas venue ! Charlotte Rampling nous avait dit oui. Mais le jour J, le taxi nous a appelés pour nous dire qu’il n’y avait personne devant son domicile. On lui a alors laissé un message sur son répondeur, elle n’a pas décroché mais elle est venue. Micheline Presle est arrivée la dernière car elle avait voulu venir avec sa propre voiture et s’était perdue ! Quand Deneuve est arrivée, je suis allé l’accueillir, et elle m’a demandé : »Philippe est là ? Et Yves ? Et Gérard ? – Ils sont là tous les trois. » Noiret, Montand et Depardieu étaient là, elle était rassurée, elle n’était pas la seule star… On avait passé des nuits à faire « le plan de table », en tenant compte de tas de paramètres : les jeunes, les vieux, les stars, les pas stars, les hommes, les femmes, ceux qui avaient eu une histoire entre eux, ceux qui ne s’aimaient pas…

Photo des 177 acteurs (avec Sylvie Gonthiez)

ME. C’était compliqué parce que, sur des gradins, ceux du premier rang en bas étaient beaucoup plus en évidence que ceux qui étaient tout en haut. On leur avait demandé d’être tous habillés en noir. Sous le noir, seul le blanc était accepté pour les chemises, écharpes, tee shirts. Ils avaient tous joué le jeu. Personne n’est arrivé avec une chemise rouge, en disant : »Désolé, j’ai oublié… »

JPL. A l’entrée du studio, on avait affiché le plan, avec tous les noms dans les cases, c’est comme ça qu’ils ont découvert où ils étaient placés, à côté de qui on les avait mis.

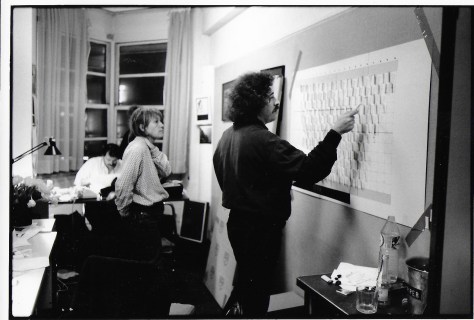

Photo des 177 acteurs – le placement

ME. J’avais continué de bosser sur ce plan toute la nuit, j’étais venu au studio sans avoir dormi, direct du bureau !

JPL. Je me souviens, Montand m’avait dit : »J’ai vu que je suis au cinquième rang. Qui tu as mis au premier, petit ? » Je lui ai dit : »Jean Marais, Charlotte Gainsbourg, Bernard Blier, Bernadette Lafont, Denise Grey, Christophe Malavoy, Thierry Frémont… » Il a compris qu’on n’avait pas fait un placement « hiérarchique », et il n’a fait aucun commentaire. L’idée qui a résolu tous les problèmes, c’est que comme tout le monde savait qu’on était très amis avec Depardieu, qui était au top, on l’avait placé très haut, donc très mal. Du coup, personne ne pouvait se plaindre.

ME. Ce qui est génial, surtout, c’est qu’on ait pu faire ce coup-là à Depardieu, sans qu’il le prenne mal. Beaucoup, à sa place, auraient mal réagi : »Quoi ? Je suis pote avec les boss, et ils me placent comme une merde ?! »

JPL. A l’époque, il tournait Camille Claudel. Il a la tête de Rodin sur la photo. Le lendemain de la photo, il a engueulé Adjani parce qu’elle n’était pas venue, qu’elle s’était privée d’un moment incroyable, que c’était un truc unique. Il y en a même d’autres qu’on n’avait pas invités, qui nous avaient appelés pour en être, on n’avait pas osé leur dire non.

Essai N°1 de couverture pour le numéro anniversaire de Studio dans lequel figurait la photo dite des 177 acteurs

Essai N°2 de couverture pour le numéro anniversaire de Studio dans lequel figurait la photo dite des 177 acteurs

RENCONTRES CINÉASTES

Pour Studio, vous organisiez des rencontres entre des cinéastes. Comment les organisiez-vous ? En fonction des affinités qu’avaient les réalisateurs les uns avec les autres ?

JPL. Des fois oui, des fois non. Il est sûr que faire se rencontrer Scorsese et Tavernier pour le n° 1, ce n’était pas le plus compliqué. Ils se connaissaient et s’appréciaient. Idem pour la rencontre Corneau-Eastwood au moment de Bird. Corneau était tellement généreux, il aimait le cinéma des autres, ce qui n’est pas le cas de tous les cinéastes, loin de là ! De fait, on l’a beaucoup mis à contribution ensuite : avec Jean-Jacques Annaud, avec Beineix et Zulawski, avec Stephen Frears, avec Tavernier. Une des rencontres qui m’a le plus marqué, c’est celle de George Miller et George Lucas. Cette année-là (1988), Miller est membre du jury à Cannes et Lucas y présente sa dernière production, Willow. Tout le monde nous dit : »Vous rêvez, vous ne les aurez pas ! ». En plus, ils ne se connaissaient pas. J’insiste. Finalement, leurs attachés de presse françaises nous ont soutenus et ont obtenu un OK pour 45/50 minutes d’entretien. On les rejoint, Christophe (d’Yvoire) et moi, à l’Hôtel du Cap. Au bout de 30 minutes, c’est comme si on n’était plus là. Ils parlent entre eux, comparent les mythes, évoquent les ouvrages de Joseph Campbell, le grand spécialiste américain de la mythologie. Leur dialogue a quasiment duré trois heures !

Georges Lucas Georges Miller Cannes 88 © C. d’Yvoire

Pourquoi ces rencontres se sont-elles arrêtées ?

JPL. Parce qu’on a épuisé un peu nos idées et aussi parce qu’on a eu de plus en plus de mal à trouver des metteurs en scène prêts à jouer le jeu.

ME. Bruno Dumont – Pascale Ferran, ça fait moins rêver ! Il y avait beaucoup de grands metteurs en scène à l’époque, ce qui n’est plus le cas.

Vous avez fait dialoguer Sautet avec Blier, Woody Allen avec Agnès Jaoui, Scorsese avec Kurosawa, Louis Malle avec Kieslowski, Coppola avec Lucas, Sidney Lumet avec Chouraqui, Tarantino avec Tony Scott, Sidney Pollack avec Lelouch…

ME. Tout ça, c’est Jean-Pierre. On n’aurait jamais essayé de faire cette série d’entretiens si Jean-Pierre n’avait pas été là, c’était pile un truc pour lui, il avait les deux qualités nécessaires pour y arriver : il est tenace, et tout le monde l’adore !

Martin Scorsese et Akira Kurozawa cannes 90 ©C d’Yvoire

JPL. En tout cas, c’était une idée à toi ! Scorsese-Kurosawa, ce n’était pas une interview de promo, mais presque. Ils étaient à Cannes ensemble pour la projection de Dreams, le film de Kurosawa dans lequel Scorsese, qui l’avait produit avec Lucas et Spielberg, jouait Van Gogh. C’était très frustrant, car Kurosawa ne parlait pas anglais, et Scorsese pas japonais. La traduction dans chacune des langues prenait un temps infini. Pour une heure d’entretien, on a eu 20 minutes de contenu. Mais ils ne l’ont fait que chez nous. Une rencontre qui a compté, parce qu’il est rigolo de jouer les instruments du destin, même si c’est vaniteux de dire ça, c’est celle de Brian De Palma avec Régis Wargnier au Festival de Deauville 1987. On avait d’abord proposé à Susan Seidelman, la réalisatrice de Recherche Susan désespérément, de le rencontrer. Elle s’était désistée deux jours avant. Il se trouve que j’avais croisé peu de temps auparavant Régis Wargnier, tout juste sorti du succès de La Femme de ma vie, et qu’il m’avait dit qu’il adorait De Palma. J’appelle donc Wargnier en catastrophe pour lui proposer de venir avec moi à Deauville le lendemain. Il accepte. Après la projection des Incorruptibles, vient le moment de l’interview. Il faut savoir qu’à l’époque, De Palma a une réputation terrifiante, notamment auprès des journalistes qu’il traite très mal. On lui présente Wargnier, il écoute d’une oreille distraite et dès les premières questions, il est odieux avec lui. Au bout d’un quart d’heure, Wargnier s’énerve et lui dit : »Vous n’avez pas le droit de me parler comme ça. Je suis cinéaste, j’aime votre travail, et je peux vous dire pourquoi et comment, dans votre film, vous avez fait tel ou tel plan ! » De Palma en est resté scotché ! Il est devenu tout miel et ne l’a plus quitté jusqu’au dimanche soir. Et ils sont devenus très amis. Ils sont même arrivés un soir bras dessus bras dessous à une fête de Studio ! De Palma a ensuite demandé à Wargnier de s’occuper d’une partie du casting des actrices pour Mission Impossible – et c’est Emmanuelle Béart qui a eu le rôle. Wargnier a présenté Patrick Doyle à De Palma qui lui a commandé la musique de L’Impasse... Et Wargnier a joué son propre rôle, le temps d’une scène avec Sandrine Bonnaire, dans Femme Fatale que De Palma a tourné à Cannes. Sans Studio, cela n’aurait sans doute pas existé. Il y a eu deux ou trois histoires du même ordre. Par exemple, c’est en voyant une photo de Binoche dans Studio que Kieslowski a eu envie de lui proposer Bleu. Pareil pour Vincent Perez : Nadine Trintignant a vu une photo de lui dans Studio et lui a proposé La Maison de Jade, sur lequel il a rencontré Jacqueline Bisset avec qui il est resté plusieurs années.

Autre rencontre qui a dû être mémorable : Godard-Balasko…

JPL. C’était inattendu et passionnant. Godard venait de faire Soigne ta droite, avec des acteurs qui n’avaient pas l’habitude d’être chez lui : Birkin, Lavanant, Villeret, Galabru, etc. Et Balasko venait de réaliser son deuxième film, Les Keufs, dans lequel elle avait donné un très beau rôle, celui d’un commissaire névrosé, à Jean-Pierre Léaud. C’est de là qu’est née l’idée de cette rencontre. Et Godard avait joué le jeu de manière incroyable, s’amusant même à faire le clown avec son écharpe. On n’était pas fous de cette période-là de Godard, mais il y avait quand même quelques films qu’on avait aimés : Sauve qui peut la vie, Passion… On avait même fait la couv de Première avec Johnny sur le tournage de Détective, avec Nathalie Baye et Claude Brasseur…

ME. Johnny ! Mon idole ! J’ai adoré l’après-midi que j’ai passée avec lui pour cette interview. Il s’était montré intelligent, subtil, très cinéphile, très pointu, tout comme j’étais sûr qu’il était.

Johnny Hallyday et Nathalie Baye sur le tournage du Neveu de Beethoven

JPL. J’ai toujours eu aussi beaucoup d’affection pour lui. Et sa passion pour le cinéma était vraiment touchante. L’un de mes plus beaux souvenirs avec Johnny, c’est lorsque je suis allé à Vienne avec Luc sur le tournage du Neveu de Beethoven, de Paul Morissey, le complice d’Andy Warhol (que j’avais trouvé, à ma grande surprise, réac à mort !) dans lequel tournaient Jane Birkin et Nathalie Baye. A l’époque, Johnny était donc avec Nathalie Baye et était venu passer le week-end sur le plateau. Ils avaient même accepté qu’on fasse une photo d’eux ensemble sur le plateau, lui en jean et blouson, elle en crinoline, et on l’avait publiée. Luc et moi, on devait rentrer le dimanche soir et il nous a demandé de repousser notre retour au lundi matin pour ne pas faire le voyage tout seul. On s’est donc retrouvés le lundi matin tous les trois à l’aéroport de Vienne. Je lui demande ce qu’il prépare. »Un album avec Michel Berger. » Et là, il sort de la poche de son blouson une feuille avec un texte écrit au crayon à papier et il commence à chanter : »Y a des flat cases qui traînent sur scène… » Les premiers mots de ce qui allait être Le Chanteur abandonné ! Et il nous a chanté la chanson en entier. En avant-avant-première, juste pour Luc et moi !

ME. J’en suis malade, d’avoir raté ça. En même temps, tant mieux : j’aurais chialé comme un abruti !

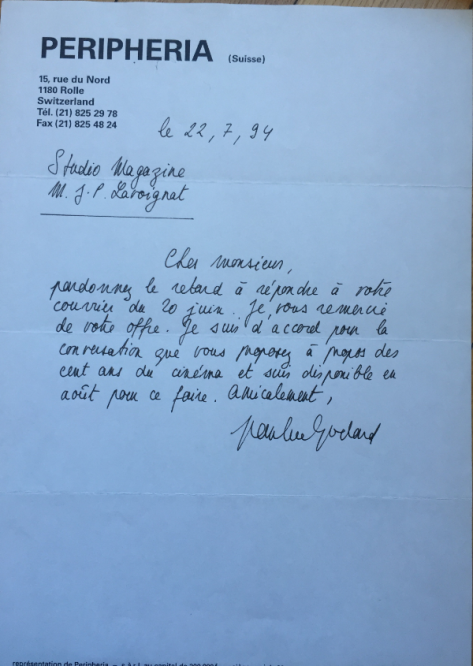

JPL. En plus, dans l’avion, il y avait Rudolph Noureev qui est venu parler avec lui. Tout cela me paraissait totalement irréel… Quant à Godard, on a retravaillé avec lui plusieurs fois ensuite. Notamment pour le numéro des 100 ans du cinéma, en mars 95.

« La rencontre avec Spielberg a été simple et passionnante comme toujours. La rencontre avec Godard a été un moment rare. »

Lettre de Jean-Luc Godard donnant son accord pour l’interview dans le numéro des 100 ans du cinéma.

Comment cela s’est-il passé ?

JPL. On avait décidé qu’il n’y aurait que deux très très longues interviews : Spielberg et Godard. Les deux opposés sur la carte du cinéma ! Les deux ont dit oui. J’ai donc interviewé Spielberg à Los Angeles avec Michel (Rebichon) qui était à l’époque le correspondant de Studio à Hollywood. Et Godard avec Christophe (d’Yvoire) à Rolle, en Suisse. Les privilèges du chef ! Ah ah ah ! La rencontre avec Spielberg a été simple et passionnante comme toujours. La rencontre avec Godard a été un moment rare. Il était brillant et attachant, il ne voulait plus nous laisser partir, il a changé lui-même notre billet de train pour qu’on prenne le dernier, et nous a fait visiter sa caverne d’apprenti sorcier avec tous ses ordinateurs sur lesquels il inventait ses Histoire(s) du cinéma, il a insisté pour un dernier verre au café en bas. Il avait l’air seul. Il le disait d’ailleurs. C’était touchant. Aujourd’hui, quand j’entends parler de Godard, c’est à cette après-midi là que je pense toujours. Et à son sourire enfantin et désarmant. Deux ans ou trois ans plus tard, quand Les Cahiers du cinéma ont publié Godard par Godard où étaient réunis ses « grands entretiens », ils nous ont appelés pour nous dire que Godard avait souhaité que cette interview y figure et ils nous demandaient l’autorisation de la publier. J’imagine leurs têtes quand Godard le leur a demandé !

ME. J’ignorais cette histoire, elle est magnifique !

JPL. Il nous est arrivé d’élargir ce principe des rencontres et de ne plus faire discuter ensemble deux metteurs en scène mais deux personnalités qu’on aimait. Juste pour notre plaisir, et… le leur ! Spike Lee nous avait dit qu’il aimerait rencontrer Béatrice Dalle, on a monté la rencontre. On savait Patrick Bruel fou du Cercle des poètes disparus, on lui a demandé d’interviewer Peter Weir pour nous… Caro et Jeunet étaient des fans absolus de Terry Gilliam, on a organisé leur dialogue. J’adorais les romans de Modiano et j’aimais beaucoup Jean-Marc Roberts, que j’avais rencontré à Première sur les tournages de Pierre Granier-Deferre dont il était le scénariste fidèle. La parution simultanée de deux de leurs livres a été l’occasion de les faire parler ensemble de cinéma juste pour nous. Un bonheur… C’était l’avantage de faire un journal où l’on décidait, seuls, ce qu’on allait y mettre. On en profitait pour rencontrer les gens qu’on aimait, même hors cinéma. Mais ce n’était pas valable que pour Marc et moi. Les autres aussi y trouvaient leur compte. Ne serait-ce que dans la rubrique « Invité » où des personnalités diverses parlaient de cinéma. Denis (Parent) a ainsi pu interviewer Alberto Moravia, Philippe Djian et Peter Gabriel, Michel (Rebichon), Rudoph Noureev, David Hockney, et… Boy George ! On pourrait continuer longtemps cette liste mais je ne vais pas vous faire le sommaire des sommaires !

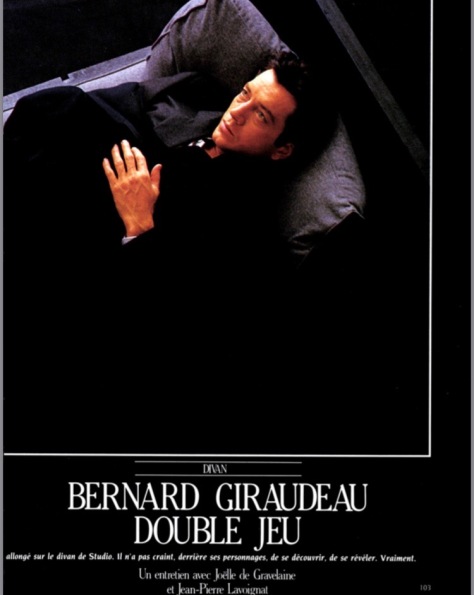

SUR LE DIVAN

Dans les premiers Studio, il y a la rubrique Divan. Comment est-elle née ? Pourquoi ?

ME. On voulait faire une série d’interviews d’acteurs ou réalisateurs menées par un psychanalyste cinéphile. Mais on ne trouvait pas cette perle rare… Jean-Pierre me dit alors connaître une certaine Joëlle de Gravelaine, qui est certes astrologue mais qui est aussi une grande spécialiste, et éditrice, de sciences humaines, et que ça pourrait être intéressant de faire ces interviews avec elle, à partir de leur thème astral. A l’époque, je n’étais pas du tout branché astrologie, mais comme Jean-Pierre est mon ami, je lui ai fait confiance, on a tenté le coup, et j’ai bien fait, ses interviews avec Joëlle de Gravelaine étaient très intéressantes, originales, profondes… Moi je n’en ai fait que deux avec Joëlle : Depardieu et Huppert. La première, avec Huppert, j’avais laissé Joëlle dérouler tout son thème astral sans l’interrompre, et à la fin, Huppert lui a dit : »Il m’a fallu 10 ans de psychanalyse pour savoir tout ce que vous venez de me dire. » Là, j’ai été sûr que Jean-Pierre avait eu une bonne idée. Car Huppert, a priori, n’était pas la meilleure cliente pour une interview sur des bases d’astrologie.

JPL. Joëlle n’était pas vraiment cinéphile, elle ne connaissait pas bien les acteurs, mais elle les aimait. Elle arrivait »neutre », sans a priori cinéphile, c’était parfait. Joëlle mettait le doigt sur des trucs personnels, mais sans entrer dans l’intimité. Dans la rédaction du papier, on gommait au maximum toutes les références à l’astrologie. Cette rubrique, qu’on a appelée Divan, avant qu’Henri Chapier ne fasse son émission à la télé, n’a pu exister que parce qu’on avait fait Première avant. Si on n’avait pas créé des rapports de confiance avec les acteurs, je ne pense pas qu’ils auraient accepté de se prêter aussi facilement au jeu d’une interview à partir de leur thème astral. Le premier qui a accepté d’essuyer les plâtres pour le numéro 1, c’est Bernard Giraudeau avec qui on avait de très bons rapports, parce qu’on l’aimait depuis le début – on a sans doute été parmi les premiers à l’époque de Première à lui consacrer une couverture. En même temps, Giraudeau adorait les défis… Pour ceux à qui on a proposé ensuite de s’allonger sur notre Divan, c’était plus simple, ils pouvaient voir ce que ça donnait dans le journal. Comme c’était nous, comme c’était pour Studio, même ceux qui étaient très réticents, comme Michel Blanc par exemple, étaient partants. Ils ont tous dit oui. Depardieu et Huppert donc, mais aussi Deneuve, Bertolucci, Jeanne Moreau, John Malkovich, Serrault, Wim Wenders, Lelouch, Fellini… Joëlle m’avait d’ailleurs raconté que Fellini l’avait appelée plusieurs fois ensuite pour la consulter.

ME. Beaucoup d’acteurs et d’actrices vont voir des voyantes. Leur métier dépend du téléphone qui sonne, certains attendent des réponses depuis des mois.

« Un dossier sur le prix des acteurs (…), qu’on a été les premiers à faire (…) nous a valu deux ou trois lettres d’insultes de comédiens. »

JPL. On avait dès le lancement de Studio voulu imposer de nouveaux rendez-vous, de nouvelles rubriques. Il y avait le Divan, mais aussi le Portfolio d’un grand photographe de cinéma, et les sujets « Mémoire » où on parlait des stars du passé, parfois en ayant la chance de les rencontrer quand ils étaient encore vivants, en ressortant leurs plus belles photos. J’ai même interviewé Arletty ! Tout cela a été dés le début la marque de fabrique de Studio. Et on ne cessait de chercher de nouvelles idées. D’autant que Marc n’aime pas la routine, ni les choses trop bien installées. Il avait toujours besoin de se, de nous remettre en question. On a ainsi organisé plusieurs séminaires de réflexion d’où sont nés des rendez-vous qui sont vite devenus incontournables. Un dossier sur le prix des acteurs, par exemple, qu’on a été les premiers à faire et qui nous a valu deux ou trois lettres d’insultes de comédiens. Ou une rubrique comme « La Terre tourne », où l’on suivait les films, de l’annonce du projet jusqu’à leur sortie, et qui est vite devenue un must du journal. Gilles Jacob m’avait même dit qu’elle lui était très utile pour surveiller la progression des films « cannables ». Bien sûr de se retrouver tous ensemble dans les toboggans aquatiques de Center Park où se déroulaient ces séminaires resserrait l’équipe davantage encore ! Ah ah ah !

Photo d’équipe Maussane

Il y avait la chronique d’Alain Chabat et Dominique Farrugia, alias Bidibi et Banban, qui clôturait le journal…

ME. C’étaient des potes depuis leurs débuts, on avait plein d’amis communs, on faisait la fête à Cannes ensemble, je croisais souvent Dominique aux Bains douches, qui était ma troisième maison ! J’aimais l’idée que l’image de Studio soit associée à leur humour, à leurs personnages, à leur façon d’aimer le cinéma et d’en faire.

JPL. Il y a eu deux époques. Une première qu’ils ont arrêtée au bout d’un an et demi. Et puis, sous la pression de Marc, ils sont revenus.

Les Nuls au bureau

ME. Ces pleutres n’avaient pas osé me dire qu’ils voulaient arrêter, je l’ai découvert en lisant leur dernière chronique ! Je l’avais mal pris ! Après plusieurs mois de silence, je les ai invités à déjeuner au Prince de Galles, et je leur ai dit, très sérieusement, comme dans Le Parrain : »Je vais vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser… » Ils se sont marrés ! Et ils sont revenus !

C’était quoi, la proposition ?

ME. Je leur ai dit : »Ok, vous êtes devenus des stars, la pige qu’on vous versait est devenue ridicule, et on ne peut pas vous payer plus. Mais on peut vous offrir à la fin de l’année chacun une belle voiture, pour nous c’est juste des pages de pub… » Ils sont donc revenus, les voyous ! Mais j’ai démissionné de Studio quelques mois plus tard, et ils n’ont jamais eu de voiture, ah ah ah !

Dominique Farrugia et Alain Chabat venant terminer ou plutôt écrire leur chronique au bureau.

JPL. Les temps avaient changé, les gestionnaires n’ont pas voulu que je tienne la promesse de Marc, et j’ai trouvé avec eux un autre arrangement, mais franchement je ne sais plus lequel… Malgré ça, et malgré leurs nombreuses activités, ils ont quand même tenu deux ans et demi. Lorsque Chabat et Farrugia débarquaient au bureau pour terminer (ou écrire !) leur chronique, c’était comme un ouragan qui anéantissait d’un coup tension et mauvaise humeur ! Le rire en cascades de Farrugia résonnait dans tout le journal… Difficile d’y résister ! D’ailleurs ils étaient irrésistibles, et on ne pouvait, on ne peut, qu’avoir de la tendresse pour eux. Quelques années plus tard, en 2002, on a voulu retrouver cet humour décalé et on a alors fait appel à leurs protégés, Les Robins des Bois qui, eux, composaient une sorte de lettre sous forme de patchwork où il y avait même des objets collés ! Je me souviens d’un pot de yaourt renversé, surmonté d’un petit drapeau français censé être le Fort Saganne ! Du coup, on était obligés de photographier leur page. Une véritable œuvre d’art brut ! Eux aussi ont tenu deux ans, puis ont chacun mené leur route ensuite.

Daniel Toscan du Plantier aussi a tenu une chronique, au début. Pas longtemps…

ME. Deux ou trois mois, si ma mémoire est bonne. On l’aimait bien, et on était ravis de sa chronique, mais ça a donné au Figaro l’idée de faire la même chose, et un jour, on a vu une chronique de Toscan dans Le Figaro Magazine, écrite dans le même esprit, parlant des mêmes choses. On était très en colère ! Le Fig Mag, à l’époque, puait grave, ils avaient une attitude très réac sur le sida, ils parlaient de ceux qui avaient le sida en disant les »sidaïques » ! Je l’ai appelé, pour lui dire que les deux magazines n’étaient pas compatibles, il m’a fait une réponse-pirouette à la Toscan, on a attendu la semaine d’après, il était toujours dans Le Fig Mag, alors je lui ai fait une lettre, pour lui dire que c’était fini avec Studio. Quelques mois plus tard, je tombe sur lui dans un cocktail, je vais le saluer, et il me présente aux gens qui étaient avec lui : »C’est lui qui m’a viré de Studio ! », et il s’est marré. On l’aimait beaucoup.

JPL. Toscan a toujours été bienveillant avec nous. Il faut dire qu’on aimait les mêmes gens : Depardieu, Huppert, Pialat… Des années plus tard, il se trouve que comme je suis très ami avec Mélita, elle m’a demandé d’être, avec Fanny Ardant, son témoin à son mariage avec Toscan. J’ai une très belle photo de Fanny Ardant et moi signant le registre à la mairie, on dirait que, nous aussi, on est en train de se marier ! On avait décidé de leur acheter un olivier comme cadeau de mariage. Quelque temps plus tard, je fais une interview d’elle et ensuite, pour la remercier, je lui envoie un petit mot avec un livre, sûr qu’elle allait l’aimer, mais pas sûr du tout qu’elle ne l’avait pas lu. Elle l’avait lu et m’avait répondu avec cette belle écriture penchée qui semble être celle d’un écrivain romantique : »C’est normal que nous aimions les mêmes livres puisque nous sommes attachés au même arbre. »

Propos recueillis par Sylvain Lefort & Fred Teper

Commander Mémoires d’un enfant du cinéma de Marc Esposito (Editions Robert Laffont) ici

-

Jarwal le lutin : les émotions

- Par Thierry LEDRU

- Le 28/10/2023

« Vous savez mes amis, j’étais triste tout à l’heure. Et je vous remercie de ce délai que vous m’avez accordé, j’en avais besoin, il fallait que je laisse s’éteindre cette douleur. La disparition de Gwendoline est une souffrance qui rejaillit parfois et les émotions débordent, comme si elles sortaient de leur lit. Je sais que ça ne sert à rien mais il n’est pas toujours simple de maîtriser ses émotions.

-C’est la même chose pour moi, Jarwal, avoua Rémi. Parfois, je me mets en colère et après, quand je suis redevenu calme, je me dis que ça ne servait à rien.

-Si quelqu'un vous insulte, les enfants, si quelqu’un vous fait du mal, la colère que vous ressentez, elle n'est pas venue en vous depuis l'extérieur, ce ne sont pas les mots qui sont tombés en vous comme un chargement néfaste. Cette colère, c'est vous qui lui avez donné vie. C'est une incapacité à maîtriser ce qui se passe en vous. L'autre n'est pas responsable. Les émotions n'ont aucune existence si vous les ignorez. Si vous vous y abandonnez, c'est vous qui leur donnez vie. L'autre, d'ailleurs, est satisfait du mal que vous fabriquez en vous en imaginant qu'il en est l’auteur. Vous lui donnez la puissance dont il rêvait. Vous succombez à vous-mêmes. Et non à lui. Si par contre, vous décidez d'observer en vous ce qui survient, vous devenez le maître de vos émotions étant donné qu'au lieu de vous soumettre à leur puissance, vous vous placez au-dessus d'elles. C'est votre conscience qui analyse et qui vous apprend le contrôle. Cette conscience agit comme un Maître intérieur, il est là et il regarde, il s'amuse de cette agitation qui aimerait vous emporter et à laquelle vous ne succombez pas. La colère retombe comme un soufflé qui dégonfle. Votre agresseur s'en trouve d'ailleurs totalement ébahi, stupéfait, vous êtes là, vous le regardez avec un détachement qu'il ne comprend pas parce que ça n'est même pas lui que vous observez mais vous-même. Lui, il a disparu et ses paroles sont tombées dans un puits sans fond. Il n'y a plus de colère parce que votre observation intérieure a pris le pas sur cette émotion insignifiante et inutile. C’est vous que vous observez et pas lui. Et cette agression verbale devient un cadeau inestimable. Vous êtes le Maître intérieur. Mais ça n’est jamais aisé, même avec des centaines d’années d’expérience. Je connais un petit conte Zen qui en parle très bien :

« Si quelqu’un te tend un cadeau et que tu ne l’acceptes pas, à qui appartient le cadeau ? » demande le samouraï

- À celui qui a essayé de le donner, » répondit un de ces disciples

- Cela vaut aussi pour l’envie, la rage et les insultes, reprit le Maître. Lorsqu’elles ne sont pas acceptées, elles appartiennent toujours à celui qui les porte dans son cœur. »

-Je ne vais quand même pas remercier celui qui m’a mis en colère ? contesta Rémi.

-Et pourquoi pas ? rétorqua Jarwal. Étant donné qu’il te permet de mieux te connaître, tu peux lui en être reconnaissant.

-Ça risque d’être difficile quand même.

-Et je le comprends bien, Rémi. Moi-même, j’ai du mal à supporter la disparition de Gwendoline. Je continue à apprendre. Qu'en est-il maintenant si l'émotion propagée est de la joie ? Est-ce que je dois l'accueillir et la laisser m'emporter ou est-ce que je dois également l'observer ? Il convient pour ma part de la laisser s'étendre en sachant que l'autre n'en est pas responsable et que vous ne pourrez pas lui reprocher de l’abandonner. C'est vous qui avez laissé s'étendre cette joie. Pas l'autre. Un ami qui ne vous offre plus cette joie n'est pas responsable de votre déception. C'est encore vous. C'est votre façon de commenter la vie à travers vos émotions. Ça n'est pas la vie réelle mais ce que vous en faites, une image de la vie peinte par vos émotions. Vous pouvez en profiter tout en restant conscient qu'il ne s'agit que d'une illusion, un jeu éphémère, un moment de bonheur que vous vous accordez mais que l'autre n'a pas à entretenir sinon vous le prenez en otage de votre bonheur alors qu'il n'y est pour rien. La personne dont je dois me méfier, c'est celle qui me fait croire que le bonheur est durable, qui voudrait que cette joie ne disparaisse jamais. Et cette personne, c'est moi-même. Les autres ne sont pas responsables. C'est ce qu'on apprend de plus beau quand on aime.

-

Et Dieu dans tout ça (5)

- Par Thierry LEDRU

- Le 27/10/2023

Lorsque je visionne des vidéos traitant de la spiritualité ou lorsque je lis des ouvrages, je suis supris d'entendre parfois les interlocuteurs mêler les religions à la démarche spirituelle.

Comment peut-on se considérer libre, intérieurement, si on pose ses pas dans des traces millénaires, s'il n'y a pas d'exploration personnelle, d'errances et de chutes, de désespoirs et de rebonds salvateurs ? Que pourrait-on trouver au coeur de ce trésor infiniment pillé depuis des générations ? Que peut-on découvrir en soi lorsqu'on y a volontairement inséré une entité qui ne relève pas de nous mais d'un inconscient collectif ?

J'y vois des esprits remplissant leur sac à dos des réponses qu'ils s'imaginent partir chercher...Comme des réserves de forces pour lutter contre les nuits glaciales de la quête.

Ceux-là ne trouveront rien. Ils sont inévitablement égarés avant même d'être partis.

Ils se rempliront de paix au coeur de leurs semblables sans comprendre que cette paix est un appel à la guerre. Les communautés divisent. Il n'y a que la liberté de penser qui peut unifier.

Je ne suis pas Bouddhiste, premièrement parce que je n'y connais rien. Je ne suis pas athée parce que je refuse de me figer. Je ne suis pas agnostique parce que je ne sais pas ce que la Vie me réserve. Je ne suis rien d'identifiable parce que le vent de mes doutes arrache toutes les appartenances qui pourraient me tenter.

Je marche et je regarde les horizons sans jamais planter dans le décor le moindre panneau d'affichage.

Rien n'est à moi, rien n'est définitif, rien n'est acquis.

Je suis libre de ne rien trouver. Et il m'appartient le droit de me perdre. J'aurai de toute façon appris davantage de mes chutes que des certitudes héritées.

Je suis une âme errante et j'aime infiniment ne pas savoir où la vie m'entraîne dans cette Quête.

Je sais combien le questionnement de Dieu peuple mes divers romans, du premier au dernier. Il ne s'agit pas que de fiction d'ailleurs. J'ai traversé des épreuves qui m'ont conduit à faire appel à lui, tout autant qu'à le maudire. Mais il y a une entité contre laquelle je n'ai jamais tenu le moindre propos acerbe, c'est la Nature, la Création, le mystère merveilleux ( et non miraculeux) de la Vie.

NOIRCEUR DES CIMES : Dieu

"Tu n'es pas au fil des âges un amalgame de verbes d'actions conjugués à tous les temps humains mais simplement le verbe Être nourri par la vie divine de l'instant présent."

Il s'agissait d'un message. Il n'a pas d'autres explications.Quelqu'un l'a prévenu des risques à rester dans ce trou de neige. Quelqu'un lui a parlé de la vie qu'il faut sauver. Ce n'était pas un rêve. Mais il ne comprend pas.

Son propre esprit a-t-il la capacité à créer de telles images? Dans l'état où il se trouve, une part secrète de son cerveau peut-elle se révéler ? Il ne parvient pas y croire.

Dieu s'impose une nouvelle fois. Qui d'autre ?

Il reconnaît succomber trop facilement à la tentation de cette solution. Mais elle est si étrange et simultanément si apaisante. Puis lui revient à l'esprit qu'il avait lui-même provoqué la fin de son dernier voyage hors de son corps en évoquant une possible rencontre avec Dieu, une question murmirée.

Il se souvient de la douleur.

Il s'agissait d'une erreur, d'une mauvaise interprétation et le contact avait été rompu.

Le nom de Dieu avait déplu.

Il admet d'ailleurs qu'il ne voit pas cette présence comme l'apparition d'un être divin mais plustôt comme une compréhension sublime. Personne ne s'est présenté à lui, c'est lui qui a reconnu enfin son appartenance. Tout était déjà là mais sans qu'il ne l'aie jamais éprouvé. Pas de Grand Architecte mais une fabuleuse Architecture à laquelle il participe. Il regrette sa méconnaissance des religions et son enfermement dans les préceptes de son enfance. Il sait désormais que la religion catholique ne répond pas à ses interrogations. Ni aucune religion monothéiste. Musulmans, Juifs, Chrétiens, il n'appartient à aucune de ces communautés. Il ne peut plus accepter l'idée d'un Dieu créateur, observateur, critique, impitoyable ou indifférent à son Oeuvre.

Il ne conçoit même pas que ce qui lui arrive puisse avoir un rapport avec une quelconque religion. Il cherche un autre mot, un autre qualificatif permettant de cerner la démarche puis il abandonne.

"Ça ne sert à rien" dit-il à voix haute.

Il sent que ça ne serait qu'une nouvelle tentative de domination, une intellectualisation outrancière et que ça ne correspondrait pas au bonheur infini qu'il a connu. Que ça le salirait.

les religions monothéistes ont perdu la saveur du message dans des rituels adorés, des cultes néfastes, des cérémonies trompeuses et bavardes. Il ne veut pas de cette erreur. L'intellectualisation du mystère est un poison pervers. Il laisse croire aux récitants d'ouvrages que la porte est ouverte alors qu'ils ne font que geindre aux pieds des murailles qu'ils ont eux-mêmes constituées.

il ne veut pas enferme son bonheur, lui donner une structure transmissible, une forme reconnaissable. Il est impossible de communiquer sur un tel contact. Les religions se sont obstinées à le faire, perdant aussitôt dans des dérives narcissiques toute la beauté du message en croyant follement que le lien avait besoin d'être enluminé. Comme si l'écrin avait plus de valeur que la pierre précieuse.

Il sait qu'il gardera tout cela en lui, qu'il ne cherchera jamais à l'expliquer à qui que ce soit, qu'il n'y a même rien à en dire. Qu'il faut juste le vivre.

Il regarde la neige qui tourbillonne. Sans pouvoir situer clairement la source, il devine une clarté naissante dans le maelström des nuages, une lumière diffuse encore étouffée par la masse compacte de la dépression.

Ni Dieu, ni religion. Tout cela n'est jamais qu'un résidu des embrigadements de son enfance. Il se souvient des sermons du curé au cathéchisme. "Par la volonté de Dieu, l'Homme est placé au sommet de la Création, juste sous les Anges."

Il admet que ce qu'il perçoit est un véritable mystère et non les élucubrations de théologiens prétentieux et obtus. Il veut s'extirper de toutes ces dérives insignifiantes, ne pas étouffer la beauté de la rencontre sous des pensées imposées. Rien de tous les Évangiles n'est à lui, rien de la Bible, rien des religions, rien des prêtres, des curés et des religieuses de son enfance.

Tous ceux-là n'ont fait que vomir en lui un fiel millénaire.

Il ne veut plus de ces vieilles choses mortes.

L'aura bleutée, dans son âme, est si belle."

-

Et Dieu dans tout ça ? (4)

- Par Thierry LEDRU

- Le 23/10/2023

Le Mal existe en l'homme.

Dieu autorise le Mal

Donc Dieu existe.

C'est un résumé de la posture des croyants qui ont utilisé la réalité du Mal dans le monde humain pour entériner l'existence de Dieu en affirmant que c'est Dieu qui le permet afin de laisser l'homme libre de ses choix. La religion se sert d'un phénomène inhérent à l'humain pour "donner vie" à Dieu. Et si l'humain n'opte pas pour le Mal mais s'efforce de faire le Bien, c'est toujours grâce à Dieu.

A chacun d'en tirer les conclusions. Et encore une fois, il n'est pas question ici de juger les individus qui croient en Dieu. C'est juste mon raisonnement. Donc, ça n'est aucunement une vérité incontestable.

Eviter les pièges de la pensée : Les biais cognitifs

Sophisme

https://www.toupie.org/Biais/Sophisme.htm

"Un sophisme est un raisonnement fallacieux, malgré une apparence de vérité [...],

"Présenté comme une démonstration rigoureuse et logique, un sophisme est en réalité faux car incomplet ou ambigu. Il est constitué d'une ou plusieurs prémisses vraies ou prétendues vraies, agencées dans un raisonnement séduisant mais erroné, qui ne respecte pas les règles de la logique, même si la conclusion est vraie. Les sophismes sont difficiles à réfuter si l'on ne maîtrise pas la logique." (Extrait de la définition du sophisme)

Le sophisme n'est pas à proprement parler un biais cognitif car il n'est pas systématique et qu'il y a une volonté de tromper son ou ses interlocuteurs, contrairement au paralogisme où le raisonnement est faux mais où celui qui s'exprime est de bonne foi.

Exemple :Un fainéant ne travaille pas,

Un chômeur ne travaille pas,

Donc un chômeur est un fainéant.

Ce raisonnement est faux, car en logique si B implique A et C implique A, on ne sait rien de la relation entre B et C, si ce n'est qu'ils ont tous les deux A comme conséquence ou caractéristique. Ici, effectivement la caractéristique commune d'un fainéant et d'un chômeur, c'est de ne pas travailler, mais on peut être fainéant sans être chômeur et inversement être chômeur sans être fainéant.

Façon simple de le désamorcer : remplacer fainéant par chat, ne travaille pas par est un mammifère et chômeur par chien, on obtient alors :Un chat est un mammifère,

Un chien est un mammifère,

Donc un chien est un chat.

Autre exemple : prendre pour la cause ce qui n'est qu'un antécédent.Le coq chante,

Le soleil se lève.

Donc, c'est le chant du coq qui fait se lever le soleil.

John Stuart Mill (1807-1873), philosophe empiriste et économiste anglais, a défini une classification des sophismes en 4 groupes :sophisme de simple inspection ou sophisme a priori lorsque la proposition est acceptée par tous et ne nécessite aucune preuve.

sophisme d'observation où l'on tire des conclusions erronées à partir d'une négligence de faits particuliers ou d'une mauvaise observation.

Exemple : Biais de disponibilité.

sophisme de généralisation où, à partir d'un seul ou quelques cas particuliers, on généralise, sans avoir analysé l'ensemble des cas ou à défaut un échantillon représentatif.

Exemples : Problème de l'induction et biais de représentativité

sophisme par confusion où l'on aboutit à une conclusion erronée à partir d'une mauvaise interprétation et appréciation des preuves.

Exemple : Effet cigogne.Sophisme de division

"En l'épidémiologie, l'illusion des séries est connue sous le nom de sophisme du tireur d'élite Texan. Kahneman et Tversky l'ont appelé "croyance dans la loi des petits nombres" parce qu'ils ont identifié l'illusion des séries et le sophisme consistant à supposer que le modèle d'une population importante se reproduira dans tous ses sous-ensembles. En logique, ce sophisme est connu sous le nom de sophisme de division, la supposition que les parties doivent avoir les mêmes propriétés que le tout." (sceptiques.qc.ca)

Exemple :Subir deux vols dans la même année, nous fera dire qu'il y a une explosion de la délinquance dans le pays. Or, ce raisonnement est erroné car il passe d'un cas particulier, le nôtre, avec deux évènements qui se sont réalisés, donc certains, à une conclusion statistique de portée générale - l'ensemble de la population, pour laquelle nous n'avons aucune information.

>>> Citation :"Il (Boileau) eût fait main basse sur cette rhétorique triviale, qui consiste à noyer un tas de sophismes dans une mer de paroles oiseuses et de figures ridicules."

Jean le Rond d' Alembert - 1717-1783 - Eloges, Despréaux

"Il y a quelque chose de plus vil au monde que l'esclave d'un tyran, c'est la dupe d'un sophisme."

Charles Nodier - 1780-1844 - Jean Sbogar, 1818

"Sophisme, le mensonge de la logique."

Victor Hugo - 1802-1885 - Philosophie prose

"Une erreur est d'autant plus dangereuse qu'elle contient plus de vérité. Le sophisme est plus vrai que l'absurdité; aussi l'absurdité est-elle innocente et le sophisme redoutable."

Henri Frédéric Amiel - 1821-1881 - Grains de mil, 1854 -

Et Dieu dans tout ça ? (3)

- Par Thierry LEDRU

- Le 19/10/2023

Je me suis décidé à aller lire ce qui est disponible sur cette fameuse question du Bien et du Mal au regard de l'existence éventuelle de Dieu.

Dans les sites d'obédience catholique, il est dit que Dieu voulait laisser aux hommes le libre arbitre, la possibilité d'explorer leur conscience et d'établir leur morale. Il s'agissait de leur offrir la liberté d'être ce qu'ils veulent, ce qu'ils choisissent, ce qu'ils décident.

"Alors que nous essayons de cerner le problème du mal, il nous faut d’abord reconnaître que l’homme en est très souvent la cause. Ce sont les hommes et pas Dieu qui assassinent, torturent, persécutent et violent. À cause de leur libre arbitre, ils peuvent accomplir des choses terribles et immorales. Le libre arbitre est essentiel dans la mesure où les hommes doivent rendre des comptes à Dieu. Pour que nous puissions véritablement aimer Dieu, nous devons être libre de choisir ou de rejeter cet amour. Si Dieu interdisait toute forme de mal dans le monde, nous ne serions plus libres et en capacité d’aimer Dieu volontairement. Dieu ne peut pas en même temps nous donner la liberté et nous empêcher de commettre le mal."

https://scienceetfoi.com/ressources/dieu-amour-compatibilite-mal-souffrance/

Cette réponse ne peut aucunement, à mes yeux, valider l'existence de Dieu étant donné que ces arguments sont émis par des humains croyants, dans des textes très, très anciens et dont l'origine est incertaine. Cette réponse se sert d'une vérité de l'esprit humain, sa capacité à commettre les pires horreurs. C'est un fait.

Cela revient en fait à utiliser la complexité de l'esprit humain pour entériner l'existence de Dieu mais l'utilisation d'une parole humaine au nom de Dieu ne valide que l'existence de cet humain, pas l'existence de Dieu ou alors il faudrait que Dieu soit incarné dans cet humain et que ça soit Sa parole et non celle de l'humain.

Et c'est là qu'apparaît Jésus...

"Dieu s’est incarné en homme, en Jésus-Christ, non pas pour réparer des erreurs divines, mais pour nous délivrer de la condamnation dont nous nous sommes nous-mêmes rendus coupables. Il est venu pour prendre sur lui nos péchés, subir notre condamnation et surmonter la mort, afin de ressusciter et d’ouvrir la voie à notre propre résurrection future. Jésus a rendu possible un nouveau départ pour ceux qui acceptent son salut, et un monde nouveau dans lequel la justice sera rendue et le mal vaincu."

https://comprendredieu.com/si-dieu-est-tout-puissant-et-amour-pourquoi-permet-il-le-mal-et-la-souffrance/

C'est rudement bien monté comme scénario. Pour prouver l'existence du Père, il faut un fils. Un humain. Admettons donc que Jésus ait existé. Sacré karma...Donc, on a un humain qui se dit Fils de Dieu. Et là-dessus, toute une histoire. Je conseille d'ailleurs à ce propos la lecture du roman de Eric Emmanuel Schmidt : "L'évangile selon Pilate".

3.95/5 2228 NOTES

Résumé :

Première partie : Dans le Jardin des oliviers, un homme attend que les soldats viennent l’arrêter pour le conduire au supplice. Quelle puissance surnaturelle a fait de lui, fils de menuisier, un agitateur, un faiseur de miracles prêchant l’amour et le pardon ?

Deuxième partie : Trois jours plus tard, au matin de la Pâque, Pilate dirige la plus extravagante des enquêtes policières. Un cadavre a disparu et est réapparu vivant ! Y a-t-il un mystère Jésus ou simplement une affaire Jésus ? A mesure que Sherlock Pilate avance dans son enquête, le doute s’insinue dans son esprit. Et avec le doute, l’idée de foi."Mais je ne veux pas me perdre dans les méandres de cette histoire. C'est d'ailleurs à mon sens la raison de la complexité de l'histoire. Qu'on s'y perde. Je tiens à garder à l'esprit que tout ce qui précède parle d'un Dieu dont l'existence pour les croyants est indéniable et que cette histoire explique les tourments des humains.

J'aurais plutôt tendance à dire que les tourments humains ont été l'occasion en or pour certains esprits "diaboliques" ^^ d'élaborer une histoire qui elle-même venait entretenir les tourments et donc prouver par A+B que Dieu existe bien. Une réalité au service d'un imaginaire, cet imaginaire lui-même capable d'engendrer des réalités (dont on se serait bien passé) J'ai beaucoup lu sur les Conquistadors et l'invasion des terres des Amérindiens. Tous ces peuples premiers en souffrent encore. Des millions de morts sous la bannière de Dieu. Israël et la Palestine sont en ce moment et depuis bien longtemps le symbole même de cette folie humaine, de ce Mal inséré dans les esprits, de ces Dieux brandis.

"La possibilité du mal faisait partie de la bonté du monde. Un monde dans lequel le mal aurait été impossible aurait été un monde moins parfait. Car un monde dans lequel le mal serait impossible serait un monde dépourvu de liberté. Si le mal était impossible, alors les hommes n’auraient pas de choix à faire entre le bien et le mal, et par conséquent, ils ne seraient ni libres, ni moraux, ni responsables."

https://comprendredieu.com/si-dieu-est-tout-puissant-et-amour-pourquoi-permet-il-le-mal-et-la-souffrance/

Dieu aurait donc décidé que le Mal était nécessaire pour que nous apprenions à être libres, moraux et responsables. Si je comprends bien, nous sommes condamnés à subir le Mal jusqu'à la nuit des temps car il faudrait être sacrément naïf pour croire qu'un jour l'homme aura atteint un tel niveau de conscience que le Mal disparaîtra de son esprit.

Et il faudrait en plus que je remercie Dieu et que je l'aime pour son amour inconditionnel ?

On pourrait me rétorquer que la vue des ces milliers de morts m'enseigne le respect de la vie humaine. Que ces visions d'apocalypse guerrière nourrissent ma morale, m'invite à réfléchir, me poussent vers le Bien. Mais je n'ai aucunement besoin de savoir que des milliers d'enfants sont morts pour identifier le Bien du Mal.

C'est juste dévastateur, c'est juste cauchemardesque, désespérant.

J'étais instituteur et pour enseigner l'Histoire à mes élèves, je devais la connaître, sous des aspects divers, sous des sources multiples, sans chercher à prendre parti mais juste à connaître les faits pour pouvoir les transmettre. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Je sais que le Mal est sans limite et je ne puise aucun sentiment de liberté à le savoir, ni aucun besoin d'y confronter ma morale.

Mais de penser qu'un éventuel Dieu ait pu juger que ce Mal était nécessaire, ça me laisse sans voix. Et que des croyants puissent trouver dans cette révélation, la force de leur foi, ça me sidère.

Maintenant, ça n'est pas pour autant que je vais fuir les croyants, quelques soient les Dieux qu'ils vénèrent.

Moi, je vénère la Nature.

J'ai foi en elle.

-

Et Dieu dans tout ça ? (2)

- Par Thierry LEDRU

- Le 18/10/2023

L'humanité m'interdit de croire en Dieu.

Ou alors, il faudrait que j'accepte l'idée que Dieu autorise le Mal, le Mal absolu. Et si cela est, alors je déteste Dieu.

Mais c'est absurde de détester quelque chose qui n'existe pas. Alors, je déteste l'idée de Dieu mais j'aime infiniment la Nature.

« Deus sive natura » écrivait Spinoza.

« « Par la nature, considérée en général, je n’entends maintenant autre chose que Dieu même, ou bien l’ordre et la disposition que Dieu a établie dans les choses créées. »

Mais pourquoi donc fallait-il ajouter le mot Dieu à celui de la Nature ? D'où vient cette aberration ?

Il faudrait que j'étudie les textes anciens, que je fasse de l'archéologie des religions et ça ne m'intéresse pas. Pourquoi faudrait-il que j'essaie de comprendre les raisons d'une aberration ? Je veux bien m'efforcer de comprendre un phénomène inexpliqué de quelque chose qui existe mais aucunement d'un phénomène imaginaire. Et rien ne me prouve que l'hypothèse d'un Dieu est autre chose qu'un imaginaire. Alors, je m'efforce de comprendre la Nature puisqu'elle existe, qu'elle est là, qu'elle m'éblouit, me réjouit, me surprend, m'émeut, me subjugue par sa puissance et sa finesse, par son incroyable diversité.

La diversité. C'est peut-être ça le problème des religions monothéistes. Adorer la Nature ? Oui, mais quoi, précisément ? C'est plus aisé d'adorer un Dieu unique, une image qui nous ressemble, qui nous unit. Euh, non, en fait, elle ne nous unit pas. Voilà bien le problème de fond. Dieu est un pourvoyeur de troubles. Le Dalaï Lama a dit que Dieu n'y est pour rien, que ce sont les hommes qui sont responsables des guerres. Désolé, mais c'est trop facile. Dieu, nous dit-on, est Tout Puissant. Mais il n'a pas su éviter l'émergence du Mal, le Mal absolu. Alors, c'est qu'Il n'existe pas. Ou que c'est un débutant et qu'il a foiré son projet.

Protagoras écrivait, il y a longtemps : " Sur les dieux (sans majuscule), je ne puis rien dire, ni qu'ils soient, ni qu'ils ne soient pas. Trop de choses empêchent de le savoir : d'abord l'obscurité de la question, ensuite la brièveté de la vie humaine. »

Et depuis ce temps ancien, on n'a pas avancé, le mystère reste entier. Mais la Nature est toujours là et elle n'est toujours pas adorée à sa juste valeur.

Et c'est justement pour cette raison que même l'agnosticisme ne me satisfait pas car en ne prenant pas position, il entretient le doute. Choisir de ne pas choisir, c'est un choix inutile.

Il va bien falloir qu'un jour, nous nous positionnons. Non pas seulement pour résoudre le problème de l'existence de Dieu, mais bien pour que nous décidions de concentrer notre raison et notre intelligence à la Nature. Puisqu'elle existe et que c'est indéniable.

Car enfin, sur l'existence de Dieu, comment pourrions-nous nous y prendre pour prouver une inexistence ? Le questionnement est absurde et nous n'avons pas le droit d'être absurdes. Le temps de l'insouciance et de l'illusion est révolu.

Est-ce que Dieu est responsable des attaques du Hamas et des représailles d'Israël ? J'en reviens toujours à la même conclusion. S'il n'a pas su insérer dans l'esprit humain la notion du Bien absolu et y laisser se développer la possibilité du Mal, c'est qu'il n'est pas Tout-Puissant et s'il n'est pas Tout-Puissant, c'est qu'Il n'existe pas.

D'autre part, avancer que l'existence de l'Univers ne peut pas être expliqué autrement que par Dieu, c'est accepter l'idée que quelque chose qu'on ne peut pas identifier serait susceptible d'avoir créé l'Univers. Et il faudrait s'en contenter ?

Lorsque je suis considérablement ému par un coucher de soleil ou par les horizons ouverts au sommet d'une montagne, il m'arrive d'éprouver une émotion que certains appellent « mystique ». La réalité procure un stimulus, ma réaction procure une émotion. Et la puissance de cette émotion me laisse imaginer un Dieu créateur. C'est si simple en fait. Tout est expliqué en une fraction de seconde. Je sais alors que j'ai succombé à la facilité et il me revient les lectures de Hubert Reeves et les travaux de cet homme pour expliquer ce que je vois. Et qui me ramène à l'amour de la nature, un amour qui ne réclame rien d'autre que le silence et la contemplation. Aucun texte à réciter, aucune posture à prendre, aucun costume à enfiler. Mieux encore : que je me dénude et que je parte marcher. Que mon corps entier se nourrisse de tout ce qui coule de l'Univers. Que mon esprit s'apaise, que mes pensées se taisent, que mes émotions se calment, que je ne sois que dans la réalité naturelle de cet instant.

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, puis l'homme à son image. »

L'anthropomorphisme, c'est à mes yeux, la pire des explications quant à l'existence de Dieu. Je n'y vois que la prétention humaine.

Je suis baptisé, mes parents m'ont obligé à aller au catéchisme et à faire ma communion. Je n'ai aucun souvenir des séances de catéchisme et je n'ai qu'une photo dans ma tenue de communiant pour savoir que je suis passé par là.

Je me souviens très bien, par contre, de ces moments où je m'asseyais au bord de l'océan et que je me laissais envahir par la musique des vagues ou de ces moments au pied d'un grand chêne ou j'aimais écouter chanter les tourterelles ou de cette cabane que j'avais construite au sommet d'un immense pin maritime, à vingt mètres du sol et où il m'est arrivé d'aller dormir.

Je communiais là-haut, j'étais étreint par des émotions inconnues et parfois, il fallait que j'aille courir pour vider ce trop-plein, ça débordait comme une jouissance dont je ne savais que faire.

Je communiais.

C'est là que j'ai découvert la puissance du sport. Dans le prolongement de ces états extatiques. Alors, j'ai couru, de plus en plus et j'ai pédalé et j'ai nagé jusqu'au large, jusqu'à sentir le début des crampes avant d'accepter l'idée de faire demi-tour. J'ai passé des nuits sur ma planche à voile, juste assis à me laisser dériver et j'attendais le lever du jour. Puis j'ai découvert les montagnes et j'ai toujours pensé que j'avais déjà vécu là-haut.

J'ai communié des milliers de fois.

Je n'ai aucun souvenir d'avoir prié Dieu et lorsque mon frère, après un accident de voiture, s'est retrouvé dans le coma, cliniquement mort, j'ai détesté Dieu, je l'ai haï, je l'ai maudit. Et après les nuits de veille, je descendais dans le parc de l'hôpital, j'allais m'asseoir sous un cèdre et je regardais les nuages, je pensais aux montagnes.

Dieu ne m'est d'aucune utilité.

Leibniz écrivait : « Si Dieu existe, d'où vient le Mal ? S'il n'existe pas, d'où vient le Bien ? »

Les enfants palestiniens que leurs pères portent dans leurs bras... Les parents juifs qui pleurent leurs enfants exécutés.

Non, c'est impossible.

Dieu ne m'est d'aucune utilité.

Et il faudrait que son nom soit effacé, que cette idée disparaisse de l'esprit des hommes, que toute religiosité soit impensable. On verrait alors si le Mal absolu perdure. Et si c'est le cas, alors, c'est que l'humain n'est pas seulement une aberration de la création, c'est une abomination.

-

Et Dieu dans tout ça ?

- Par Thierry LEDRU

- Le 18/10/2023

Croyant, athée, agnostique, panthéiste ?

La multiplicité des points de vue.

De là à se faire la guerre, il n'y a qu'un pas.

Et si on y ajoute la possession des territoires, on entre dans des guerres sans fin.

Tout ça donc pour un Dieu (doit-on y adjoindre une majuscule ou pas?)

Un D majuscule pour Dieu, un h minuscule pour les humains. Parce que Dieu est unique et les humains innombrables.

Oui, mais pourtant les humains guerroient pour des dieux différents. Serait-ce donc qu'il y a tromperie ? Car si le Dieu unique a fait l'humain à son image, serait-ce donc que ce Dieu considère que les guerres en son nom sont justifiées et que les hommes ont raison de multiplier Son image ? Dieu aurait-il en lui l'idée de la guerre ? Serait-ce donc que le Mal, le Mal unique et donc avec une majuscule appartient à sa Création tout autant que le reste ?

Dans le monde animal, la souffrance de la mort est une évidence. Il s'agit d'instinct et non de conscience. L'humain serait donc un animal capable de conceptualiser son instinct de tueur et de lui donner des justifications ? Serait-ce donc que Dieu ait pensé que la raison humaine l'autorisait à s'entretuer ?

Ou alors doit-on envisager que l'humain se soit désolidarisé du projet de Dieu ?

Mais alors en quoi Dieu serait-il le Tout-Puissant puisqu'une part de sa Création échapperait à sa volonté ?

Serait-ce sinon que ce Dieu ne soit issu que de l'imagination des humains et qu'ils se servent de Lui pour justifier des massacres sans fin ?

On va me dire que ce genre d'interrogations ne mènent à rien et que de multiples philosophes de renom ont déjà exploré ce mystère. Mais ça n'est parce que des humains ont déjà goûté des cuisines exotiques que je ne peux éprouver le désir de les découvrir. Il m'est nécessaire de m'interroger avant de découvrir ce que d'autres ont exprimé.

Alors, Dieu existe-t-il ?

Il existe par définition à travers différents écrits. Sans que ces écrits ne puissent être tenus pour preuves intangibles puisqu'ils émanent de croyants. Et de la même façon, on ne peut se contenter de renier son existence à travers les écrits des athées. Il nous faut un cadre neutre. Les agnostiques peut-être puisqu'ils ont décidé qu'il est impossible de trancher. L'agnostique est proche de l'athéiste mais il ajoute qu'il ne lui est pas possible de prouver que Dieu n'existe pas. Il s'en tient donc au doute, un doute qui ne choisit aucun camp. Ni pour, ni contre, bien au contraire. L'agnostique considère qu'il ne peut pas connaître ce qui dépasse l'expérience.

J'aime infiniment les couchers de soleil. Quel est le rapport avec Dieu ? L'émerveillement devant la beauté de la nature. Et il m'est arrivé d'imaginer que ce mystère ne pouvait pas être le fruit du hasard, que cette complexité devait avoir été conçue par une « intelligence ». J'ai bien dit « imaginer ». Tout cela ne contient aucune preuve. C'est juste un flot d'émotions.

J'aime aussi entrer dans les églises quand elles sont vides. J'aime l'architecture, j'aime le silence, les lumières, les odeurs des vieilles pierres, l'usure des sols. Mais je m'en vais si une messe se présente. Je refuse que mon imagination soit modelée, que mes émotions soient guidées, que ma raison soit encadrée.

Rien ne me prouve que Dieu existe mais il me plaît, parfois, de me laisser emporter. Il suffit par contre que j'observe l'humanité pour que cette paix intérieure vole en éclat. La réalité balaie l'imagination avec une violence redoutable.

L'humanité m'interdit de croire en Dieu.

Ou alors, il faudrait que j'accepte l'idée que Dieu autorise le Mal, le Mal absolu. Et si cela est, alors je déteste Dieu.

-

Israël et Palestine

- Par Thierry LEDRU

- Le 15/10/2023

Pour ceux et celles qui voudraient avoir une vision neutre du problème, juste l'aspect historique, et comprendre que ça ne date pas d'hier et que ça ne s'arrêtera pas demain.

1948 : la création de l’État d’Israël

1948-1967 : Israël, un État construit dans la guerreouvrir / fermer le sous menu

Pour aller plus loinouvrir / fermer le sous menu

copyright de l'image décorative:

© AFP

Par Nicolas François, journaliste spécialisé en histoire

Publication : 10 mai 2023 | Mis à jour : 10 oct. 2023

Niveaux et disciplines

Lycée général et technologique

Nous, membres du conseil représentant la communauté juive de Palestine et le mouvement sioniste, nous nous sommes rassemblés ici, en ce jour où prend fin le mandat britannique et en vertu du droit naturel et historique du peuple juif et conformément à la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, nous proclamons la création d’un État juif en terre d’Israël. Le 14 mai 1948, au musée de Tel-Aviv, David Ben Gourion, président du Conseil national juif et futur Premier ministre, prononce la déclaration d’indépendance d’Israël. L’aboutissement d’un projet né à la fin du XIXe siècle.

Les dates à retenir

frise chronologique intitulée « israël : de la naissance d'un état aux impasses de la paix »

1896 : publication, par le journaliste autrichien theodor herzl, de l’état des juifs, manifeste fondateur du sionisme

1917 : déclaration balfour par les britanniques ouvrant la voie à « l’établissement d’un foyer juif en palestine »

1947 : à l’onu, vote d’un plan de partage de la palestine en deux états

1948 : naissance d’israël suivie de la première guerre israélo-arabe

1956 : opération conjointe entre la france, le royaume-uni et israël sur le canal de suez

1964 : création de l’organisation pour la libération de la palestine

1967 : guerre des six-jours

1972 : guerre du kippour

1987 : déclenchement de la première intifada

1993 : signature des accords d’oslo

1994 : prix nobel de la paix attribué à yasser arafat, yitzhak rabin et shimon peres pour la signature des accords d’oslo

2000-2005 : seconde intifada 2002 : construction d’un mur de séparation en cisjordanie

2004 : mort de yasser arafat

2005 : retrait unilatéral de la bande de gaza

2006 : guerre au liban

2007 : prise de contrôle de la bande de gaza par le hamas

2012 : intégration de la palestine en tant qu’état observateur non-membre à l’onu 2014 : guerre de gaza

2020 : signature des accords d’abraham

2022 : année la la plus meurtrière depuis 2000

Téléchargez la frise chronologique au format PDF

La naissance du sionisme

1881-1947 : les racines de l’idée d’un État juif

C’est en Russie que l’idée d’un État juif prend naissance. Après l’assassinat du tsar Alexandre II, le 13 mars 1881, une partie de la population accuse les Juifs d’être responsables de la mort de leur dirigeant et lancent une série de pogroms (attaques antisémites accompagnées de pillages et de meurtres) de 1881 à 1884. Des milliers de résidences et de commerces sont pillés, des centaines de personnes périssent.

En réaction, quelques étudiants et rabbins créent le mouvement Hibbat Zion en hébreu, « Les amants de Sion ». Le médecin d’Odessa Léon Pinsker en prend la tête. Un peuple sans territoire est comme un homme sans ombre, écrit-il en 1882, dans son ouvrage Auto-émancipation, publié en Allemagne et dans lequel il jette les bases du mouvement sioniste (le terme ne sera cependant utilisé qu’à partir de 1890) : Il y a une absence chez le peuple juif de la plupart des attributs d’une nation. (…) Le Juif est considéré par les vivants comme un mort, par les autochtones comme un étranger, par les indigènes sédentaires comme un clochard, poursuit-il.

Ces réflexions trouvent un écho en Europe de l’Ouest, alors que l’affaire Dreyfus divise la France à partir de 1894. « La solution au problème juif, c’est la création d’un État juif », écrit le journaliste autrichien Theodor Herzl en 1896 dans un texte intitulé Der Judenstaat (en allemand : « l’État des Juifs »). En 1897, Herzl préside le premier congrès sioniste à Bâle (Suisse). Il écrira quelques jours plus tard dans son journal : À Bâle, j’ai créé l’État juif. Si je disais cela aujourd’hui publiquement, tout le monde se moquerait de moi. Dans cinq ans peut-être, dans cinquante ans sûrement, tout le monde acquiescera.

en partenariat avecinstitut national de l’audiovisuel

durée de la vidéo:06:40

date de la vidéo:1966 collection: - PANORAMA

La naissance de l’État d’Israël : des débuts du sionisme à 1948

Les premières installations en Palestine

Mais où installer cet État ? Si différentes possibilités sont évoquées (Kenya, Argentine…), c’est en « terre d’Israël », berceau du peuple juif en Palestine selon la Bible, que se tournent les sionistes. La région est sous domination ottomane depuis le XVIe siècle.

En 1880, on compte 24 000 Juifs en Palestine – principalement des religieux – pour 482 000 habitants. Dans les années 1880-1890, le mouvement Hibbat Zion organise les premières alyas (émigration de Juifs vers Israël) : près de 30 000 Juifs s’installent en Palestine. Mais les conditions sont rudes et la misère omniprésente. Nombre d’immigrants rentrent dans leur pays d’origine après un an.

Au début du XXe siècle, le Fond national juif, créé à Bâle en 1901, récolte des fonds pour l’achat de terres en Palestine. L’initiative suscite un engouement de la part de la diaspora du monde entier. Le rachat progressif des terres provoque les premières tensions avec les Arabes, chrétiens et musulmans, implantés depuis plusieurs siècles. En 1914, le pays compte entre 60 000 et 90 000 Juifs pour environ 800 000 habitants.

carte présentant le plan de partage de la région, proposé par l'onu en 1947. l'état juif est représenté en rose, séparé en 3 parties. il recouvre 55 % du territoire. l'état arabe, représenté en vert, en 3 parties également, recouvre 45 % du territoire. sur cette carte sont également mentionnées, en violet, les villes de bethléem et de jérusalem, la zone de l'état arabe conquise par israël et la zone de l'état arabe conquise par d'autres états arabes.

Source : Frédéric Encel, Atlas géopolitique d'Israël, éditions Autrement, 2018. Graphisme : Patrick Bonaldi.

À noter : Le terme latin, corpus separatum, est utilisé en droit international pour désigner une ville ou une région à laquelle est donné un statut juridique et politique spécial.

Télécharger la carte au format PDF.

Le rôle décisif de la Grande-Bretagne

Le 2 novembre 1917, un événement majeur va changer la face du Moyen-Orient. En pleine guerre, le ministre des Affaires étrangères britannique, Arthur Balfour, adresse un courrier à l’un des leaders du mouvement nationaliste juif au Royaume-Uni, Lord Walter Rothschild : Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. Les Britanniques placent ainsi leurs pions dans l’optique de l’après-guerre : ils lorgnent sur les terres de l’Empire ottoman et notamment sur la Palestine qui leur offrirait une situation privilégiée dans la région, près du canal de Suez. Avec cette déclaration Balfour, la première puissance européenne légitime ainsi le sionisme en Palestine.

connexion requise pour consulter cette ressource

en partenariat avecradio france internationale

durée de la vidéo:19:30

date de la vidéo:2017

Le centenaire de la déclaration Balfour de 1917

En 1920, le traité de Sèvres démantèle l’Empire ottoman, vaincu à la fin de la Première Guerre mondiale, et la Société des Nations (SDN) place la Palestine sous mandat britannique. Cependant, les Britanniques ont fait beaucoup de promesses dans la région. Dès 1916, par la voix de Henry McMahon, haut commissaire britannique du protectorat sur l’Égypte, ils avaient déjà concédé au chérif de La Mecque, Hussein ben Ali, la création d’un royaume arabe en échange de la révolte de ses troupes contre l’Empire ottoman. Une promesse vite oubliée : le 24 juillet 1922, lorsque la SDN octroie à la Grande-Bretagne un mandat sur la Palestine, l’article 2 précise que le mandataire assumera la responsabilité d’instituer dans le pays un état de choses politique, administratif et économique de nature à assurer l’établissement du foyer national pour le peuple juif. Il n’y est nullement fait mention d’un État arabe ni même d’un peuple arabe.

Dès lors, la population juive en Palestine augmente considérablement. Les restrictions de l’immigration aux États-Unis au milieu des années 1920 et la montée du nazisme en Allemagne dans les années 1930 encouragent les alyas. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs constituent près d’un tiers des 2 millions d’habitants de Palestine.

Après la Shoah, la Terre promise

Pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 5 et 6 millions de Juifs sont exterminés au cours du génocide perpétré par les nazis. À la fin du conflit, les rescapés se tournent notamment vers la Palestine, toujours sous mandat britannique. Mais, depuis 1939, en réponse à une série de révoltes arabes, le Royaume-Uni a drastiquement limité les possibilités d’immigration.

Sur le terrain, la tension monte. Le 22 juillet 1946, l’organisation nationaliste juive Irgoun attaque à l’explosif l’hôtel King David, où sont installés les bureaux du gouvernement britannique. L’attentat fait 91 morts.

en partenariat avecinstitut national de l’audiovisuel

durée de la vidéo:03:57

date de la vidéo:2012

L'attentat de l'hôtel King David à Jérusalem le 22 juillet 1946

Un autre événement va précipiter les choses : en juillet 1947, le navire Exodus arrive près des côtes palestiniennes avec, à son bord, 4 500 Juifs rescapés de la Shoah. Le bateau est intercepté par les forces navales britanniques. Il est finalement acheminé vers Hambourg (Allemagne) où les passagers sont débarqués dans des camps de rétention. En tout, près de 50 000 candidats à l’immigration seront déboutés et detenus derrière des barbelés. L’image est désastreuse pour le gouvernement britannique, totalement dépassé. Au point qu’il décide de confier son mandat sur la Palestine à la toute jeune organisation des Nations unies.

Le 22 novembre 1947, un plan de partage de la région est soumis au vote des membres de l’ONU. Il propose la création de deux États : l’un juif (sur 55 % du territoire), l’autre arabe (sur 45 % du territoire), ainsi que la mise sous contrôle international de Jérusalem. Tous les pays arabes s’y opposent, mais l’URSS et ses satellites, pourtant hostiles au sionisme, votent pour le projet. Staline y voit l’opportunité de profiter de la faiblesse britannique pour accroître son influence dans la région. Le 14 mai 1948, le mandat britannique s’achève officiellement. L’État d’Israël est né.

connexion requise pour consulter cette ressource

en partenariat avectv5mondeinstitut national de l’audiovisuelfrance télévisions

durée de la vidéo:05:02

date de la vidéo:2023 collection: - LA GRANDE EXPLICATION

La naissance d'Israël

en partenariat avecinstitut national de l’audiovisuel

durée de la vidéo:02:59

date de la vidéo:2017

1947 : la Palestine est divisée entre Juifs et Arabes par l'ONU

1948-1967 : Israël, un État construit dans la guerre

Indépendance et Nabka

Le jour de la création d’Israël, au milieu de la liesse populaire, David Ben Gourion aurait glissé au jeune Shimon Peres, futur Premier ministre : Tu vois, aujourd’hui, ils dansent, mais, demain, ils verseront leur sang. Le 15 mai 1948, dès le lendemain de la déclaration d’indépendance, les troupes de plusieurs pays membres de la Ligue arabe (Égypte, Irak, Jordanie, Liban, Syrie, Yémen) envahissent la Palestine. En janvier 1949, Israël remporte la guerre, notamment grâce aux armes fournies par l’URSS via la Tchécoslovaquie. Sa superficie s’agrandit d’un tiers pour atteindre 78 % du territoire. Jérusalem est coupée en deux : l’est pour la Jordanie, l’ouest pour Israël, qui la désigne comme capitale. La Palestine est démantelée : sur les bords de la Méditerranée, la bande de Gaza passe sous contrôle égyptien, la Jordanie annexe la Cisjordanie. Entre décembre 1947 et juillet 1949, près de 700 000 Arabes de Palestine, expulsés de leurs terres et leurs habitations, sont contraints de fuir. Dans le monde arabe, l’intellectuel syrien Constantin Zureiq parle de nabka, la « catastrophe ».

en partenariat avecinstitut national de l’audiovisuel

durée de la vidéo:03:38

date de la vidéo:2008 collection: - SOIR 3 JOURNAL

La Nakba : l'exode forcé des Palestiniens en 1948

en partenariat avecinstitut national de l’audiovisuel

durée de la vidéo:00:22

date de la vidéo:1948 collection: - LES ACTUALITÉS FRANÇAISES

La guerre israélo-arabe de 1948

Le 26 juillet 1956, le canal de Suez reliant la Méditerranée à la mer Rouge – et administré par la France et le Royaume-Uni – est nationalisé par le président égyptien Gamal Abdel Nasser. Le 29 octobre, Israël attaque l’Égypte. Il s’agit d’une opération conjointe entre la France et le Royaume-Uni, qui s’inquiètent de la nouvelle alliance entre l’URSS et Nasser. Côté israélien, David Ben Gourion espère ainsi affaiblir durablement son ennemi égyptien dont les incursions sur le territoire sont fréquentes depuis 1948. L’armée israélienne parvient à s’emparer du Sinaï. Sous la pression américaine et soviétique, qui ne veulent pas voir la situation s’envenimer davantage, un cessez-le-feu est signé le 7 novembre.

en partenariat avecinstitut national de l’audiovisuel

durée de la vidéo:00:24

date de la vidéo:1956 collection: - LES ACTUALITÉS FRANÇAISES

La guerre israélo-égyptienne de 1956

connexion requise pour consulter cette ressource

en partenariat avectv5mondeinstitut national de l’audiovisuelfrance télévisions

durée de la vidéo:04:45

date de la vidéo:2019 collection: - LA GRANDE EXPLICATION

La crise du canal de Suez

Construire un nouveau pays

Dès la déclaration d’indépendance d’Israël en 1948, David Ben Gourion pose un principe fondateur : L’État d’Israël sera ouvert à l’immigration des Juifs de tous les pays de leur dispersion. Le 5 juillet 1950, le parlement israélien vote la loi sur le retour qui permet à tout Juif de pouvoir immigrer et s’installer librement en Israël. Entre 1948 et 1962, plus d’un million de personnes émigrent, dont 40 % depuis l’Europe orientale et près de 30 % d’Afrique, principalement d’Afrique du Nord.

en partenariat avecinstitut national de l’audiovisuel

durée de la vidéo:10:19

date de la vidéo:1962

Israël : des Juifs du Maghreb émigrent vers la « Terre promise »