Blog

-

Pour être édité

- Par Thierry LEDRU

- Le 18/10/2024

Pour être édité, il faut avoir lu, beaucoup, énormément, non pas lire des histoires mais lire de l'écriture.

J'entends par là des ouvrages dont la qualité de l'écriture nourrit l'histoire et non pas des ouvrages dont l'écriture n'est qu'un moyen de raconter une histoire.

La différence ne saute pas aux yeux mais elle est pourtant essentielle.

J'ai lu des romans dont les histoires auraient pu me tenir en haleine mais qui ont fini par me lasser parce que l'écriture n'était qu'un moyen. L'écriture doit être un objectif, une fin en soi, une mission. Dès que je commence à sauter une page ou deux ou trois, je sais que l'écriture ne me tient plus et que j'ai juste envie de connaître la fin de l'histoire. Et je sais dès lors que ce livre ne restera pas en moi, que je vais l'oublier, qu'il va disparaître dans le flot de lecture. Je n'ai jamais oublié les livres de Gide, de Camus, de Le Clezio, de Yourcenar, de Dostoïevski, de Soltjénitsine, de Georghiu, de London, d'Hemingway, de Conrad, Cendrars, Steinbeck, etc etc...

Pour être édité, après avoir beaucoup lu, il faut écrire, énormément, sans avoir peur, il faut plonger dans le bain même si on sait qu'on ne pourra que patauger, que ça sera bruyant, désordonné, destructuré et décevant. Et quand on aura été déçu, il faudra retourner lire, non pas pour chercher à copier les Grands mais pour que la musique des mots en soi commence à murmurer. Il ne s'agit pas de disséquer les plus beaux écrits mais de les absorber, non pas de les analyser ou de les autopsier mais de s'en nourrir. Quand on mange un fruit, on n'étudie pas ses molécules, on se réjouit de la matière et de tout ce qu'elle dispense. Il faut entendre l'écriture, il faut la ressentir, la laisser glisser en soi, se délecter de sa douceur ou de sa puissance, sans chercher à en comprendre le mécanisme.

C'est un travail par l'abandon, non pas un cheminement de scientifique mais une voie hédoniste. Il me semble impossible de ne pas avoir de plaisir à écrire et tout aussi impossible d'en souffrir. Ce sont en tout cas les deux éléments essentiels dans mon écriture. Je n'écris pas si je n'ai pas de plaisir et j'arrête d'écrire si je finis par en souffrir. Je n'écris que dans la joie d'écrire.

Pour être édité, il faut s'empêcher de vouloir l'être car cette pression rapportée est à la source de la douleur ou à l'absence de plaisir.

"J'écris pour être édité" est une condamnation, tout autant qu'un outrage envers l'écriture. On écrit par respect pour les histoires.

"J'écris en espérant être édité" est tout aussi invalidant. L'espoir est un dévoreur d'énergie et toute énergie gaspillée ne pourra servir à mettre les mots en forme. C'est comme si tout ce qu'on voulait écrire passait par un filtre, un tamis et c'est nécessairement une limitation. On ne peut pas se donner entièrement à l'histoire si on s'est d'abord enchaîné à l'espoir d'être édité.

Pour être édité, il ne faut pas le vouloir, il ne faut même pas l'envisager.

Ne pas penser en termes de catégorie, de cadres d'écriture, de structures reconnues, de méthodes. Sinon, ça n'est pas de l'art, c'est de la copie, ça n'est pas une création, c'est une reproduction.

Mon huitième roman va être publié. Et j'écris le quatorzième. Je l'écris très, très doucement parce que les jours où j'en éprouve le besoin sont rares. Et désormais, je l'accepte. Je sais que je ne peux pas écrire sous la contrainte. Sous ma propre contrainte. Je n'ai pas écrit une ligne de ce roman depuis plusieurs mois. Mais les personnages sont toujours en moi, ils cheminent dans ma tête, ils me proposent des situations, en abandonnent d'autres, disparaissent, reviennent, ils ne sont pas dans l'urgence, ils laissent la vie se faire. Il m'arrive de ne pas les voir pendant des semaines.

J'ai éprouvé un choc, il y a quelques jours, alors que je pédalais sur les routes de la Creuse et qu'une voiture venait de me dépasser. Si je venais à mourir avant de finir ce livre en cours, tous les personnages disparaîtraient avec moi. J'en ai eu le ventre serré. Et puis je me suis moqué de moi.

C'était absurde.

Oui, dans la réalité, c'était absurde mais dans la dimension de création littéraire, ça ne l'était aucunement.

Pour être édité, il faut vivre ses propres histoires comme si on en faisait partie, soi-même, l'auteur non pas comme le créateur d'un monde imaginé mais comme le compagnon de route de tous les personnages, un observateur chargé du compte-rendu.

Les quatre tomes de Jarwal vont donc être publiés en un seul livre. J'ai mis plusieurs années à les écrire parce qu'il était nécessaire que Jarwal chemine à son rythme, qu'il trouve sa place à mes côtés.

Il ne me quitte plus d'ailleurs. Il m'a déjà parlé d'une autre histoire à écrire. On y réfléchit tous les deux.

-

Un rappel nécessaire

- Par Thierry LEDRU

- Le 17/10/2024

Sur la manipulation des masses, j'ai déjà publié plusieurs articles.

Celui-ci est à mon sens le plus clair, concis, incontestable.

On peut y trouver de nombreux exemples.

"La stratégie du dégradé" est par exemple celle qui a servi à détruire le système scolaire jusqu'à cet état de mourant qu'on connaît aujourd'hui.

La semaine dernière, j'ai entendu un spot gouvernemental sur une radio de France bleu pour un appel à candidature pour devenir enseignant.

Quand, l'année de mes 18 ans, j'ai passé le concours pour devenir instituteur, il y avait dans la cour de l'école normale à Quimper 870 candidats garçons pour 12 places et 1022 filles pour 18 places...Et on rêvait tous de décrocher le Graal.

L'an passé, au niveau national, il manquait 4567 candidats pour pourvoir tous les postes. Et chaque année, c'est de pire en pire. On voit même passer des propositions de postes en collège sur le Bon Coin...

Stratégies de manipulation

Les stratégies et les techniques des Maitres du Monde

Les stratégies et les techniques des Maitres du Monde

pour la manipulation de l'opinion publique et de la société...

1 La stratégie de la diversion

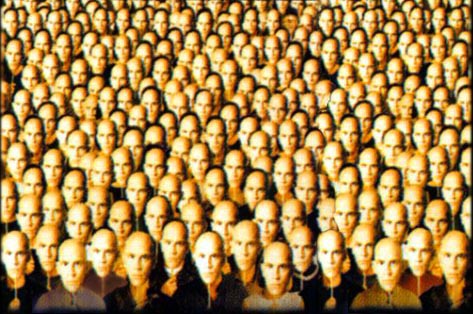

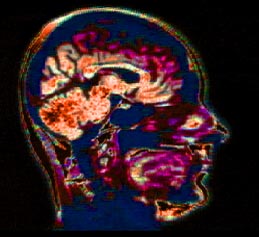

image: création de Laurent CourauElément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes.

La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie, et de la cybernétique.

« Garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, occupé, occupé, sans aucun temps pour penser; de retour à la ferme avec les autres animaux. »

(extrait de "Armes silencieuses pour guerres tranquilles")2 Créer des problèmes, puis offrir des solutions

Cette méthode est aussi appelée "problème-réaction-solution". On crée d'abord un problème, une "situation" prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple: laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore: créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics.

3 La stratégie du dégradé

3 La stratégie du dégradé

Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, en "dégradé", sur une durée de 10 ans. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisations, salaires n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution si ils avaient été appliqués brutalement.4 La stratégie du différé

Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme "douloureuse mais nécessaire", en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que "tout ira mieux demain" et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu.

Exemple récent: le passage à l'Euro et la perte de la souveraineté monétaire et économique ont été acceptés par les pays Européens en 1994-95 pour une application en 2001. Autre exemple: les accords multilatéraux du FTAA que les USA ont imposé en 2001 aux pays du continent américain pourtant réticents, en concédant une application différée à 2005. 5 S'adresser au public comme à des enfants en bas-age

5 S'adresser au public comme à des enfants en bas-age

La plupart des publicités destinées au grand-public utilisent un discours, des arguments, des personnages, et un ton particulièrement infantilisants, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas-age ou un handicapé mental. Exemple typique: la campagne TV française pour le passage à l'Euro ("les jours euro"). Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi?

"Si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celles d'une personne de 12 ans."

(cf. "Armes silencieuses pour guerres tranquilles")6 Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion

Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements...7 Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise

Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage.

Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage."La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être de la plus pauvre sorte, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures."

(cf. "Armes silencieuses pour guerres tranquilles")

8 Encourager le public à se complaire dans la médiocrité

Encourager le public à trouver "cool" le fait d'être bête, vulgaire, et inculte...9 Remplacer la révolte par la culpabilité

Faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur, à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités, ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de révolution!...

10 Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes

Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, et la psychologie appliquée, le "système" est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes.

Sylvain Timsit

© Syti.net, 2002 -

JARWAL : ébauche de couverture

- Par Thierry LEDRU

- Le 15/10/2024

Mon éditrice m'a envoyé cette première version en précisant qu'un travail reste à faire sur les couleurs.

Personnellement, j'adore.

Il s'agira donc du huitième roman.

Ni un roman pour les enfants, ni un roman pour les adultes mais une histoire qui s'adresse à ceux et celles qui sont dans un espace ou l'enfant et l'adulte ont une place identique. La féérie du "petit Peuple" et les réflexions qui explorent l'état du monde, la confrontation millénaire entre le Bien et le Mal, entre la folie et la sagesse.

-

Office français de la biodiversité

- Par Thierry LEDRU

- Le 13/10/2024

Organisme d'état. Je précise pour ceux qui en seraient encore à considérer que de s'inquiéter pour la biodiversité relève de la pathologie éco-terroriste.

Menu AFB

Menu Main Navigation AFB

Tous

nos sites

webUniversité populaire de la biodiversité

Pourquoi parler de biodiversité ?

La biodiversité en danger

Aujourd’hui, le constat est sans appel, la biodiversité est en chute libre. De nombreux animaux et plantes disparaissent, à un rythme encore jamais égalé. La disparition de la biodiversité est en train de provoquer des effets graves sur les moyens de subsistance, l’économie et la qualité de vie des populations humaines. On parle même d’extinction de masse.

Sixième extinction en vue

L’eau, le pétrole, le gaz, le charbon, les animaux, les minerais, la forêt amazonienne, ne sont pas des ressources naturelles inépuisables. Les sociétés humaines se sont servies sans compter, sans se préoccuper de l’avenir.

Depuis deux-cents ans, les extinctions d’espèces sont 10 à 1000 fois plus rapides que le rythme naturel. Un constat que 1400 scientifiques ont établi dans le monde entier. A ce rythme là, la planète va perdre 75 % de ses espèces en 500 ans. Cette 6ème extinction est cette fois causée par une seule espèce, l’espèce humaine. (Source IPBES)

Alerte rouge

68 % des populations de vertébrés (mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens) ont disparu entre 1970 et 2016, soit en moins de 50 ans.

40 % des insectes sont en déclin au niveau mondial. Depuis 30 ans, la masse des insectes diminue sur Terre de 2,5 % chaque année, alors qu’au moins 75 % des cultures alimentaires en Europe dépendent des insectes pollinisateurs.

41 % des amphibiens et 27 % des crustacés risquent de disparaître à brève échéance de la surface de la Terre ou du fond des océans.

75 % des milieux terrestres sont altérés de façon significative et plus de 85 % des zones humides ont été détruites.

66 % des milieux marins sont détériorés.

30 % de la superficie des herbiers marins qui offrent nourriture et nurserie à la faune marine ont été détruits au cours du 20ème siècle.

33 % des récifs coralliens et plus d’1/3 des mammifères marins sont menacés.

15 milliards d’arbres sont abattus chaque année dans le monde.

46 % de la couverture forestière a disparu depuis la préhistoire.

Sources : Rapport Planète vivante du WWF, Biological Conservation, IPBES)

En France

La France est le 6ème pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées. (Source, liste rouge UICN)

30 % des oiseaux des champs ont déjà disparu en France en 15 ans (Source : Unité mixte de service PatriNat - Patrimoine Naturel).

38 % des chauves-souris ont disparu en France entre 2006 et 2016, parmi 19 des 34 espèces vivant en métropole. (Source AFB)

Ce qui menace la biodiversité

Toutes les causes de l’effondrement actuel de la biodiversité résultent des activités humaines. Leurs conséquences sont déjà ressenties partout par les populations humaines. Elles affectent tous les milieux, tous les pays, toutes les espèces. Les effets sont si marqués que les experts du monde entier se sont réunis pour lister les causes, évaluer les pertes et proposer des solutions.

La destruction et l’artificialisation des milieux naturels (30 % des impacts)

Quand une forêt primaire est transformée en culture ou en pâture,

quand des prairies et des haies laissent place à une autoroute,

quand un centre commercial est bâti sur des terres agricoles,

quand un marais est asséché,

quand un cours d’eau est rectifié ou fragmenté par des barrages,

quand une mine est creusée à ciel ouvert,

nombre d’êtres vivants disparaissent directement ou indirectement.

L’expansion de l’agriculture est la forme d’artificialisation des terres de loin la plus répandue : 33 % de la surface terrestre (et environ 75 % des ressources en eau douce) sont consacrées à la culture ou l’élevage. Ce n’est toutefois pas la seule : les surfaces urbanisées ont plus que doublé depuis 1992. (source IPBES). Crédit : Jean-Louis Aubert

L’aquaculture et les équipements (industriels, urbains, touristiques) impactent considérablement les milieux naturels côtiers déjà fragiles. Crédit: Benjamin Guichard / Office français de la biodiversité

Pour aller plus loin :

La destruction de l'habitat (Naturefrance)

En chiffres (vidéos) :

État des habitats naturels en France

Régression des prairies permanentes

Vie quotidienne :

La surexploitation des ressources naturelles et le trafic illégal d’espèces (23 % des impacts)

La pêche industrielle ne laisse ni aux poissons, ni aux coquillages ni aux crustacés, le temps de reconstituer leurs populations. L’exploitation forestière entraîne l’abattage d’arbres âgés de plusieurs siècles. Les pratiques illégales de chasse et de commerce mettent en péril des espèces végétales et animales.

Pavillon noir sur les milieux marins 66 % du milieu marin sont significativement modifiés par l’action humaine, en particulier par l’exploitation de ses ressources : la pêche industrielle (moins de 10 % des effectifs des pêcheurs professionnels mondiaux) s’accapare à elle seule 55 % des ressources des océans. © Alain Nozay / Biosphoto

Mers nourricières ou mers mortes ? 33 % des prises de poissons dans le monde étaient estimées comme illicites en 2011. Un chiffre en hausse permanente. (Source IPBES). Photo : les agents du Parc naturel marin de Mayotte poursuivent la lutte contre la pêche illégale. Une pirogue à moteur a pris la fuite en laissant sur place un grand filet. Les agents ont pu dégager le filet des coraux après une heure d’efforts. Crédit: Lola Bayol / Office français de la biodiversité

La pauvreté et les famines ne font qu’accentuer la chasse, le braconnage et le commerce illégal. Crédit : Julie Molinier / Office français de la biodiversité

Le changement climatique global (14 % des impacts)

L’utilisation massive de combustibles fossiles (gaz, charbon, pétrole) émet des gaz à effet de serre, qui provoquent le réchauffement de l’atmosphère. Le changement climatique est en marche : augmentation de la température des océans, fonte des glaces, élévation du niveau de la mer. Des perturbations plus violentes et plus fréquentes comme les cyclones, tempêtes et sécheresses, accentuent la disparition de milieux naturels et augmentent le nombre de réfugiés climatiques.

L’effet domino du changement climatique Si la température augmente de 3 °C, 8 milliards de personnes seront exposées à des chaleurs extrêmes, 4 milliards au manque d’eau, 742 millions à un risque de pénurie d'énergie, 2 milliards seront confrontées à de grosses difficultés agricoles, et plus d'1 milliard à des dégradations irréversibles de leur lieu de vie. (Source IPBES). Crédit : Juan-Carlos Muñoz / Biosphoto

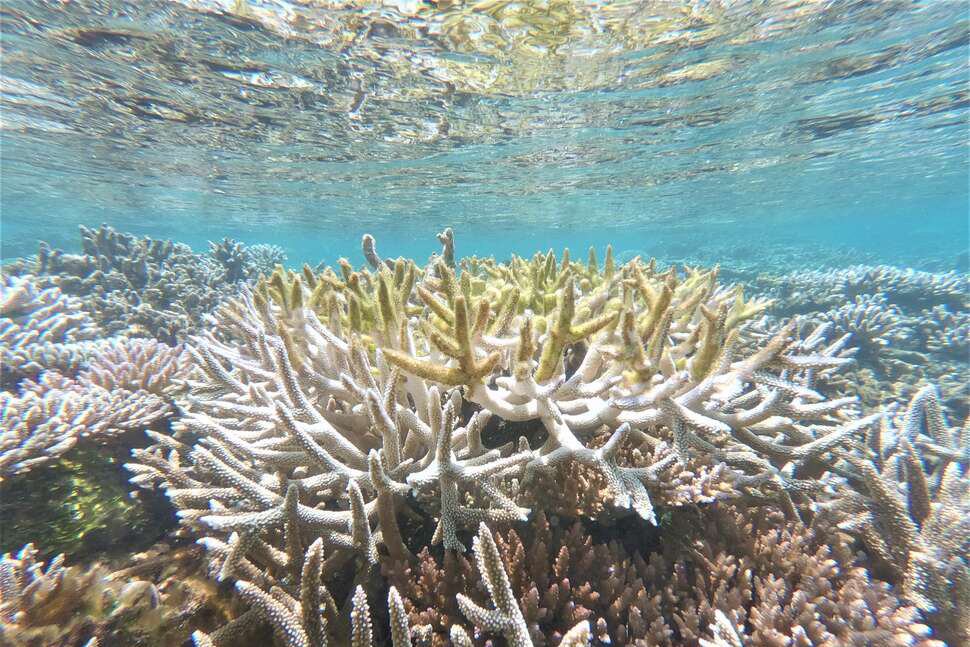

Les récifs coralliens qui abritent une grande diversité d'espèces sont la grande victime du réchauffement climatique. Or ils fournissent l’essentiel de la production alimentaire et des revenus à 30 millions de personnes. Sur cette photo : une colonie de corail blanchi. Les extrémités recouvertes d'algues sont mortes. La France en abrite 55 000 km2 dans les Outre-mer tropicales. Sur cette photo : une colonie de corail blanchi. Les extrémités recouvertes d'algues sont mortes. Crédit: David Lorieux / OFB

Pour aller plus loin :

Réchauffement climatique : quelques chiffres qui donnent à réfléchir (futura-sciences.com)

Les pollutions des océans, des eaux douces, du sol et de l’air (14 % des impacts)

Pesticides chimiques, engrais, solvants, pollutions accidentelles sont également responsables de la dégradation des milieux naturels. Ils s’infiltrent dans le sol jusqu’aux cours d’eau et aux nappes d’eau souterraines ou s’introduisent, comme les plastiques, dans l’alimentation ; ils impactent directement les milieux naturels, les espèces, et affectent pour longtemps la santé humaine.

Épandage de produits chimiques Selon la FAO (organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), 4,6 millions de tonnes de pesticides chimiques sont pulvérisés dans le monde chaque année, ce qui équivaut à 146 kg par seconde. Crédit : Philippe Massit / OFB

La pollution par les plastiques a été multipliée par 2 depuis 1980. Chaque personne absorbe 5 g de plastique par semaine. (Source IPBES). Crédit : Soimadou Mahamoud / Office français de la biodiversité

L’introduction d’espèces exotiques envahissantes (11 % des impacts)

Certaines espèces, animales, végétales, bactéries, virus ont été introduites volontairement pour leur intérêt économique (alimentation, horticulture, fourrure...). D’autres sont arrivées accidentellement dans une région, accrochées à la coque d’un bateau, par exemple. Certaines se plaisent si bien dans leur nouvel environnement qu’elles peuvent devenir envahissantes et provoquer la disparition d’espèces locales, la dégradation des milieux naturels, voire affecter la santé humaine.

Terreur des apiculteurs : Arrivé dans le Lot-et-Garonne dans une poterie en provenance de Chine en 2004, le frelon asiatique vole aujourd’hui sur toute la France. Il a pour cible favorite les abeilles domestiques dont il se nourrit. Ses attaques provoquent une perte importante pour l’apiculture. Crédit : Benjamin Guichard / Office français de la biodiversité

La tueuse des oliviers : C’est une bactérie arrivée sur le dos d’un insecte venu des Etats-Unis jusque dans le sud de l’Italie. Xylella fastidiosa a infecté un foyer de près de 200 000 hectares d’oliviers, de lauriers roses et d’amandiers. Elle ruine tout un pan de l’économie du pays et continue sa propagation. La voici aujourd’hui en Corse et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Crédit : Camille Picard (DGAL-SDOPV) - https://gd.eppo.int

Alerte allergies ! Chaque été c’est la même chose ; le pollen de l’ambroisie à feuilles d’armoise, originaire d’Amérique du Nord, provoque de fortes réactions allergiques, rhinite, conjonctivite, toux, asthme, urticaire… En Auvergne-Rhône-Alpes, région la plus envahie, 10 % de la population serait touchée, imposant des soins dont le coût est estimé à 40 millions d’euros par an en moyenne. Crédit : Philippe Massit

Pour aller plus loin :

Les espèces exotiques envahissantes

Des menaces indirectes

Les experts mondiaux identifient d’autres facteurs qui participent fortement à la dégradation de notre biosphère.

Une démographique croissante

La population mondiale a doublé depuis 50 ans, en adoptant des modes de vie qui provoquent une croissance exponentielle des besoins.

La mondialisation

Manger de la viande nourrie avec du soja d’Amazonie, boire du vin chilien, dormir dans un lit en bois venu du Gabon… La mondialisation a multiplié les échanges entre consommateurs et producteurs. Il est difficile pour de simples consommateurs de percevoir les dégradations que les achats engendrent dans les régions où ils sont produits : utilisation accrue des énergies fossiles, forte consommation d’eau, par exemple…

Des technologies voraces

Les nouvelles technologies, l’électronique et le numérique, grande révolution du 21ème siècle, sont de gros consommateurs d’énergie, d’extracteurs de matières premières et d’émetteurs de gaz à effet de serre. Internet et l'ensemble des nouvelles technologies consomment chaque année environ 7 % de la production mondiale d'électricité.

Un modèle inadapté

Le modèle économique dominant s’appuie sur l’idée qu’une croissance économique infinie est possible dans un monde aux ressources pourtant épuisables. Or, ce système accélère l’érosion de la biodiversité et la compétition des usages, telles que l’agriculture chimique, la pêche industrielle, le pillage des matières premières au profit des plus aisés.

L’exploitation massive de minerais qui composent les smartphones, comme le coltan au Congo, est source de destruction des terres et de la faune sauvage et alimentent les conflits armés. Photo : vue aérienne des mines de coltan à ciel ouvert. Crédit : Wim Van Cappellen / Lineair Fotoarchief / Biosphoto

Dans cette rubrique :

Pourquoi parler de biodiversité ?

La biodiversité, c’est toute la vie

Il est urgent d'agir pour la biodiversité

Suivez l'actualité de l'OFB sur les réseaux sociaux :

-

Il ne nous restera plus qu'à nous entretuer

- Par Thierry LEDRU

- Le 13/10/2024

On finira par être quasiment seul au monde. Et ce sera un cauchemar.

Parfois, je me dis qu'il ne faut pas que je tarde trop à mourir.

Et aussitôt, je me reprends en espérant que je serai toujours là pour voir la fin de l'humanité car lorsque nous serons devenus si présents, si envahissants et si seuls, il ne nous restera plus qu'à nous entretuer.

Les populations d'animaux sauvages se sont effondrées de 73% en 50 ans, alerte le WWF dans un nouveau rapport

L'ONG appelle à s'attaquer "simultanément aux facteurs du changement climatique et de perte de la nature en transformant de manière coordonnée nos systèmes énergétique, alimentaire et financier".

Article rédigé parMarie-Adélaïde Scigacz

France Télévisions

Publié le 10/10/2024 01:05Mis à jour le 10/10/2024 09:12

Temps de lecture : 7 min

Un singe sur un arbre de la réserve de Cuyabeno, en Equateur, dans la forêt amazonienne, le 30 mars 2024. (DANIEL MUNOZ / AFP)

"Nous n'exagérons pas quand nous affirmons que ce qui se passera dans les cinq prochaines années déterminera l'avenir de la vie sur Terre." Dans la dernière édition de son rapport Planète vivante(Nouvelle fenêtre) (en .pdf), publiée jeudi 10 octobre, le World Wildlife Fund (WWF) dresse le constat d'"une planète en péril". La taille moyenne des populations d'animaux sauvages suivies – poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles – a diminué de 73% depuis les années 1970, alerte la publication biennale de l'ONG, incriminant "l'incessante pression" d'une "double crise" : le changement climatique et l'effondrement des écosystèmes.

L'homme (et ses besoins pour, entre autres, se nourrir et se chauffer) est à l'origine de ces menaces existentielles siamoises. Mais il détient aussi le pouvoir de changer en cercle vertueux les logiques destructrices qui ont conduit les systèmes de régulation naturelle de notre planète aux limites de l'effondrement, insiste l'ONG au célèbre logo représentant un panda. Alors que les dirigeants du monde entier ont rendez-vous en Colombie fin octobre, pour la 16e Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, la COP16, le WWF appelle "à changer de trajectoire" : "Bien que le temps soit compté, nous n'avons pas encore atteint le point de non-retour."

Un rythme inégal mais une tendance mondiale

Les tortues luth du détroit du fleuve Maroni, la rainette des eaux de la Loire, les éléphants qui peuplent les forêts du Gabon... Avec son indice planète vivante (IPV), le WWF suit au fil du temps près 35 000 populations animales, appartenant à 5 495 espèces à travers le monde. Tous les deux ans, l'ONG compare le nombre d'individus avec son chiffre de référence et en tire des "tendances révélatrices de l'état de fonctionnement des écosystèmes", explique le rapport. Or, au regard des chiffres les plus récents, qui datent de 2020, "la tendance se confirme", regrette Yann Laurans, directeur des programmes de la branche française de l'ONG. "Nous continuons la surpêche, la déforestation ne s'arrête pas, les subventions dommageables [à la nature] sont toujours là…", liste-t-il, décrivant des "situations hétérogènes" d'une région et d'une espèce à l'autre.

L'indice Planète vivante affiche une baisse de 73% depuis sa création, en 1970, selon ce graphique du WWF. (WWF)

C'est en Amérique latine et dans les Caraïbes que les populations suivies connaissent l'effondrement le plus radical (-95%). Chassé, pris dans des filets et exposé aux aléas climatiques, le dauphin rose de l'Amazone, au Brésil, a par exemple décliné de 65% entre 1994 et 2016, détaille le rapport. Tandis que l'Afrique affiche un IPV de -76% en 50 ans, et l'Asie et le Pacifique de -60%, l'Europe et l'Asie centrale, ainsi que l'Amérique du Nord (respectivement -35% et -39%), affichent quant à elles une meilleure santé en trompe-l'œil.

Dans l'hémisphère Nord, l'effondrement de la biodiversité avait déjà commencé quand l'IPV a été mis en place, en 1970. L'effondrement est plus récent dans l'hémisphère Sud.

Yann Laurans

directeur des programmes du WWF France

En dépit de ce biais méthodologique qui avantage le Nord, le saumon Chinook, qui croise dans les eaux du fleuve Sacramento, en Californie, a par exemple vu sa population décliner de 88%, entravée par des barrages et malmenée par des sécheresses et des canicules, alerte le WWF.

Victime de la modification des habitats, de la surexploitation, de la pollution et du changement climatique, les poissons d'eau douce (avec les reptiles et les amphibiens) sont le groupe d'espèces le plus malmené en Europe. Les populations d'espèces d'eau douce sont d'ailleurs celles qui affichent le plus fort déclin à l'échelle mondiale (-85 %), suivies des populations d'espèces terrestres (69%) et marines (56 %).

Des écosystèmes au bord du "point de bascule"

Dans son rapport, le WWF met particulièrement en garde contre les "points de bascule". Ces derniers se produisent quand, atteignant un certain seuil de dégradation d'un écosystème, "le changement s'auto-alimente, provoquant alors un bouleversement considérable, souvent brutal et potentiellement irréversible." Un risque qu'illustre la situation de la Grande Barrière de corail d'Australie, menacée par le réchauffement de la température de l'océan.

Sa population de tortues imbriquées, une espèce cruciale dévoreuse d'éponges, aide à l'entretien de cette structure unique au monde. Or, elle pourrait s'éteindre dès 2036, alerte l'ONG, qui rappelle les services précieux rendus par les coraux : à travers le monde, "environ 330 millions de personnes dépendent directement des récifs pour se protéger contre les tempêtes, pour leur approvisionnement en nourriture et autres moyens de subsistance et bénéfices", pointe le WWF.

Un milliard de personnes dépendent directement ou indirectement de la valeur économique nette mondiale des récifs coraliens.

Le WWF

dans son rapport Planète vivante

De même, si la forêt amazonienne atteignait son point de bascule, "les impacts ne seraient pas uniquement dévastateurs pour les communautés locales, mais aussi pour le climat et l'approvisionnement alimentaire du monde entier, affectant les sociétés et les économies aux quatre coins du globe", prévient l'ONG.

Des points de bascule existent aussi à l'échelle locale. Au Gabon, le déclin des éléphants de forêt d'Afrique, lié notamment au braconnage, s'est accentué, passant de 78 à 81% entre 2004 et 2014. Si "les scientifiques considèrent qu'une perte de cette ampleur est extrêmement préoccupante pour l'avenir de l'espèce", Véronique Andrieux, directrice générale du WWF France, rappelle que nous bénéficions tous de la contribution de ces "espèces parapluies".

Des éléphants des forêts, espèce qui pourrait disparaître localement des forêts du Gabon d'ici à 2036, selon des scientifiques cités dans le rapport Planète vivante du WWF. (JANOS ADOBE STOCK / WWF)

En se nourrissant d'arbres à faible densité de bois, cet éléphant permet aux arbres plus grands et plus à même de stocker du carbone de se développer, jouant "un rôle d'architecte et de paysagiste des forêts", pleinement investi dans la lutte contre le réchauffement de la planète.

"Transformer en profondeur notre modèle"

Face à ce constat, Véronique Andrieux, citée dans le rapport, appelle à "agir massivement et immédiatement pour protéger ce qui peut encore l'être et restaurer ce qui a déjà été abîmé." Restauration des zones humides, réintroduction d'espèces, création d'aires protégées gérées par les populations autochtones... Les solutions existent. En Europe, le bison et le pélican frisé en ont bénéficié, note le rapport. En République démocratique du Congo, une population de gorilles suivie par l'ONG a vu son nombre augmenter de 3% par an entre 2010 et 2016 grâce aux efforts des locaux.

Mais les aires protégées rencontrent des succès variables, et ne couvrent actuellement que 16 % des terres de la planète et 8 % de ses océans, contre un objectif fixé à 30% des écosystèmes terrestres et marins d'ici à 2030, en vertu du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal (CMB) adopté en 2022.

Aussi, le combat contre les émissions de gaz à effet de serre ne peut se faire au détriment de la protection de la biodiversité, insiste le rapport, qui met le monde au défi de "nous attaquer simultanément aux facteurs du changement climatique et de perte de la nature en transformant de manière coordonnée nos systèmes énergétiques, alimentaire et financier."

La protection de la biodiversité et des écosystèmes peut contribuer à atténuer le changement climatique en préservant les puits de carbone, tels que les forêts et les zones humides.

Le WWF

dans son rapport Planète vivante

"De même, les efforts visant à atténuer le changement climatique, tels que la réduction de la déforestation et la promotion du reboisement, peuvent également contribuer à la conservation de la biodiversité et à la résilience des écosystèmes", poursuit l'ONG.

L'ONG s'inquiète des choix budgétaires en France

Rappelant enfin que la dégradation des habitats liée à l'agriculture constitue la principale menace sur les écosystèmes, le rapport rappelle que "malgré une production record, quelque 735 millions de personnes se couchent chaque soir le ventre vide". "Paradoxalement, notre système alimentaire compromet notre capacité actuelle et future à nourrir les humains. C'est un non-sens absolu", fustige-t-il, plaidant pour des pratiques agricoles et alimentaires plus respectueuses de l'environnement (agroforesterie, limitation des intrants, régimes moins carnés, etc.).

Des évidences pour l'ONG, dont la responsable en France s'alerte : "Alors qu'il est plus qu'urgent de transformer en profondeur notre modèle de production et de consommation, on assiste, incrédules, au détricotage des avancées obtenues en Europe et en France", déplore Véronique Andrieux. "A l'heure où le budget devrait refléter des choix courageux, malgré les propositions chiffrées du WWF pour stopper les subventions dommageables à la nature et encourager des alternatives viables, l'État persiste à mal dépenser et à mal prélever", dénonce-t-elle. "Comme si, face à un incendie, on choisissait de jeter de l'huile plutôt que de l'eau."

-

Eunice Newton Foote

- Par Thierry LEDRU

- Le 13/10/2024

Quand on pense que certains et certaines affirment que l'effet de serre est une trouvaille toute récente pour nous faire peur et justifier des décisions irrecevables...

"En 1856, Foote étudie l'effet du rayonnement solaire sur le réchauffement de l'air, et l'influence de la concentration de certains gaz, dont le dioxyde de carbone (CO2), sur ce phénomène. Ses expériences sur ce sujet ont ouvert la voie à la découverte de l'effet de serre."

Eunice Newton Foote, née Eunice Newton le 17 juillet 1819 à Goshen (Connecticut) et morte le 30 septembre 1888 à Lenox (Massachusetts, États-Unis), est une scientifique et inventrice américaine, également militante pour les droits des femmes. Elle a observé que la lumière solaire chauffe davantage le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau que l'air. Reprenant une hypothèse (confirmée depuis) selon laquelle l'atmosphère terrestre a, par le passé, été plus riche en dioxyde de carbone qu'à son époque, elle en déduit que cette atmosphère était également plus chaude. Elle est l'une des signataires de la convention de Seneca Falls, une des premières conventions américaine de droit des femmes.

Biographie

Vie personnelle

Son père, Isaac Newton Junior, est originaire de Goshen (Connecticut) agriculteur à East Bloomfield (New York), et sa mère se prénomme Thirza1. Eunice Newton Foote a six sœurs et cinq frères2.

Eunice est décrite comme « un génie inventif et une personne à l'insolite beauté3 ». Son éducation et sa formation sont mal connues, même si ses expériences témoignent d'une formation scientifique avancée4.

Elle se marie le 12 août 1841 à Elisha Foote, juge, statisticien et inventeur, à East Bloomfield5. Ils vivent à Seneca Falls, sur Nord Park Street6. Ils ont deux enfants : Mary Foote Henderson, artiste et écrivain, née le 21 juillet 18427, et Augusta Newton Arnold, née en octobre 1844, écrivain, auteur de The Sea at Ebb Tide, et membre du conseil d'administration du Barnard College. Augusta épouse Francis B. Arnold le 6 mars 18698. Eunice et Elisha ont six petits-enfants, trois de chaque fille. Ils déménagent ensuite à Saratoga, New York. Elisha Foote meurt en 1883 et Eunice Newton Foote cinq ans plus tard, le 30 septembre 1888.

Recherche

En 1856, Foote étudie l'effet du rayonnement solaire sur le réchauffement de l'air, et l'influence de la concentration de certains gaz, dont le dioxyde de carbone (CO2), sur ce phénomène. Ses expériences sur ce sujet ont ouvert la voie à la découverte de l'effet de serre. Elle réalise des expériences à l'aide d'un dispositif expérimental qui comprend deux cylindres en verre, dans chacun desquels elle place deux thermomètres, avant de faire un vide partiel dans l'un des cylindres à l'aide d'une pompe à air, et en transférant l'air vers le second cylindre où l'air est condensé. Elle place alors les deux cylindres, dont la température initiale est identique, au soleil et suit l'évolution de leur température et de leur taux humidité. Elle constate que la température augmente davantage dans le cylindre où l'air est condensé. Elle répète ensuite ces expériences en modifiant la nature du gaz, testant l'air sec et l'air humide, puis le dioxyde de carbone. Elle montre que le phénomène est plus important dans l'air humide et dans le dioxyde de carbone, et décrit ses résultats dans un article intitulé Circumstances affecting the heat of the sun’s rays9,10,11.

Parce qu'elle est une femme, elle n'est pas autorisée à présenter son article auprès de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, ceux-ci sont donc présentés par le professeur Joseph Henry lors de la réunion annuelle de l'association le 23 août 18564. La lecture de l'article précédée d'une préface rédigée par celui-ci, dans laquelle il indique « Science was of no country and of no sex. The sphere of woman embraces not only the beautiful and the useful, but the true. » (littéralement : « La science n'a ni pays ni sexe. La sphère de la femme englobe non seulement le beau et l'utile, mais aussi le vrai. »)4. L'article de Foote est cependant écarté de la revue Proceedings de l'association, qui rassemble normalement toutes les publications présentées lors de sa réunion annuelle sans exception. L'unique copie de l'article de Foote est publiée dans The American Journal of Science and Arts4.

Le travail de Foote est antérieur de trois ans à celui de John Tyndall12, généralement crédité pour la découverte de l'effet de serre13. Tyndall établit que les gaz en question ne réagissaient pas tant aux effets du soleil qu’à des rayonnements infrarouges10 et ses travaux font l'objet d'une série de publications en 18594. Des expériences similaires sont utilisées dans les écoles contemporaines pour enseigner ce phénomène14. John Perlin, biographe d’Eunice Newton Foote, explique que Tyndall, misogyne et ambitieux15, s’est très certainement inspiré des travaux de Foote sans la mentionner10.

Elle travaille également sur l'excitation électrique des gaz, à l'origine d'une publication en août 1857 dans les actes de l'Association américaine pour l'avancement de la science16,17. Elle dépose également un brevet en 1860 concernant le « remplissage des semelles de chaussures et de bottes18 ».

Les travaux d’Eunice Newton Foote sont principalement ignorés par la communauté scientifique, jusqu'à leur redécouverte en 2011 par un géologue américain retraité10. L’historien américain Roland Jackson estime que « Eunice Foote a été désavantagée non seulement par le manque de communauté universitaire en Amérique et une mauvaise communication avec l'Europe, mais par deux autres facteurs : son sexe et son statut d'amateur »19.

Militantisme

Elle est l’une des signataires, avec son mari Elisha Foote, de l'une des premières conventions des droits des femmes, la Convention de Seneca Falls, qui demande l’égalité entre hommes et femmes en termes de statut social et de droits légaux10.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eunice_Newton_Foote?fbclid=IwY2xjawF4_VJleHRuA2FlbQIxMQABHVYoaoXn8GEyfIBOkhsu7leWeaCplGUNrLHnFm7S7fZhFXoA2HKKZ6sTMw_aem_cTyUcf55nFeJRdrgieH56w

-

Return to life

- Par Thierry LEDRU

- Le 03/10/2024

J'ai d'abord recommencé à marcher.

Puis j'ai repris la course. Pas trop parce que les douleurs sont toujours là.

Pas encore le vélo.

Mais la musique est toujours là.

Même à la piscine, je pars avec une musique en tête et je la tourne en boucle.

-

Pourquoi ?

- Par Thierry LEDRU

- Le 29/09/2024

Pourquoi les états n'agissent-ils pas drastiquement contre le déréglement climatique anthropique ? Pourquoi condamnent-ils par leurs discours mensongers des millions d'individus dans les décennies à venir ?

Parce que cela n'impacte pas encore la croissance, l'économie, le PIB, le fonctionnement marchand. On peut même envisager que les dégâts occasionnés par les cyclones, les tempêtes, les inondations sont de précieuses occasions pour les entreprises chargées de la reconstruction.

Non, je ne suis pas en train d'envisager un complot issu des hautes sphères. Je considère qu'il s'agit juste d'un fait. Les gouvernants et les financiers n'ont encore, pour l'instant, aucune raison de s'inquiéter pour la sacro-sainte croissance. Ils savent très bien que les dégâts sont importants, ils n'ont pas décidé de les ignorer, ils peuvent même être compatissants, déclencher des mesures de catastrophe naturelle, des ministres peuvent même aller serrer les mains des survivants ou des sauveteurs... C'est bon pour l'image...

Si je reprends les réactions des états au regard de l'épidémie de covid, leurs réactions ont été très fortes parce que cette épidémie empêchait le fonctionnement des marchés, parce qu'elle impactait l'économie, parce qu'elle immobilisait une partie consdiérable de la masse travailleuse. Il ne s'agissait pas de limiter le nombre de morts mais de limiter le ralentissement économique en limitant le nombre de personnes atteintes.

Le réchauffement climatique ou son déréglement n'ont pas encore ces effets. Il y a bien des phénomènes surpuissants et des dégâts considérables mais ils sont réparables... Et les vies perdues ne ralentissent pas le rouleau compresseur des marchés. Croire que les états vont se soucier si fortement des vies perdues qu'ils vont se décider à agir est utopique et très naïf...

Le réchauffement climatique sera pris en compte par les gouvernants le jour où la croissance sera impactée. Pas avant. Mais ça sera trop tard.

Alors, que faire ? Je ne vois qu'une solution : que les peuples eux-mêmes optent pour la décroissance, avant même que les états ne la jugent nécessaire. Et c'est là que, de nouveau, je sais que c'est utopique. Parce que les populations disposant déjà d'un confort de vie honorable ne l'abandonneront jamais et que les populations des pays en voie de développement rêvent d'une vie plus douce et confortable. Et que cette imagerie populaire d'une vie douce passe par l'accession au confort le plus vaste possible. Je ne parle pas des besoins vitaux mais de tout ce qui apporte le supplément. Les Américains n'abandonneront jamais leurs 4X4 et les Chinois continueront à alimenter leurs climatiseurs avec une électricité produite par le charbon et les Européens continueront à voyager en avion pour aller passer les saisons froides sous les tropiques et la mondialisation continuera à lancer sur les océans des milliers de cargos chaque jour et les croisièristes continueront à construire des paquebots de plus en plus gigantesques et les gens à consommer de la viande d'élevage etc etc etc. Quelques exemples. Il y en a d'autres, des milliers.

Un degré, deux degrés, quatre degrés… Au cours du siècle à venir, la température de la planète va continuer de monter. Plus l’humanité émettra de gaz à effet de serre, plus le réchauffement climatique sera important.

Les rapports du GIEC alertent sur cette situation et les conférences internationales comme la COP26 promettent des solutions.

Mais en quoi ce dérèglement du climat est-il un problème ? Pourquoi doit-on se soucier de quelques degrés de plus ?

Naturellement, la hausse des températures va avant tout entraîner des canicules de plus en plus fréquentes et meurtrières. Et ces épisodes de chaleur s’accompagneront de sécheresses très problématiques pour l’agriculture.

Mais ce n’est pas tout. Un autre mécanisme risque d’être mis à rude épreuve : le cycle de l’eau. Entre la fonte des glaciers, la montée des eaux et les inondations, les conséquences pourraient bien être meurtrières pour les humains, mais aussi pour l’ensemble de la biodiversité.

Cette vidéo, conçue en collaboration avec Rodolphe Meyer (de la chaîne Le Réveilleur : https://bit.ly/3k2eoIA), présente certaines des conséquences les plus problématiques du changement climatique et permet de comprendre pourquoi c'est un défi majeur du XXIe siècle.