Blog

-

Vélo et musique

- Par Thierry LEDRU

- Le 20/07/2022

Je tourne sur les petites routes de la Creuse, très vallonnées, je traverse des forêts, des hameaux isolés, tête dans le guidon, j'arrache la viande, à fond, autant que possible, jusqu'à ce que j'explose en vol et puis je rentre avec les forces qui restent, celles qu'il faut aller chercher au fond du fond, celles qui se nourrissent de l'esprit, quand il est en apesanteur, loin de tout, au-dessus du monde.

La musique m'accompagne, toujours, à chaque instant, j'y puise l'énergie nécessaire. Parfois, elle m'emporte dans une euphorie qui me brûle, délicieusement. Parfois, elle m'apaise et alors, je roule le sourire à l'âme, j'écoute mon coeur, le sang qui bat, les jambes électrisées, et puis un autre morceau arrive, juste au pied d'une bosse et j'appuie, j'appuie, la bave aux lèvres, les yeux rivés sur le goudron qui défile, peu importe la pente et la distance jusqu'au sommet, chaque mètre est un sommet, chaque instant est une distance. Il m'arrive de crier et de rire parfois quand j'atteins le haut de la bosse et aussitôt, je relance la machine et je plonge dans la pente, j'enchaîne les virages comme un skieur, concentration totale, à la recherche d'un second souffle puis d'un troisième puis d'un vingtième puis d'un millième, il y en a toujours, encore et encore, bien plus que ce que le mental nous sermonne.

Je ne veux pas laisser la raison me contenir. Je rejette la peur de ne plus avoir de forces pour rentrer. J'ai toujours réussi à rentrer.

Il y a longtemps, les médecins m'ont annoncé que mon dos ne me permettrait plus de faire des efforts intenses, que je devais être "prudent", que je devais me contenter de ce qui me restait, que je ne devais prendre aucun risque. Je les remercie de la rage de vivre qu'ils m'ont donnée. Une rage emplie d'amour.

J'aime infiniment le vélo.

Vélo, tantrisme et pleine conscience.

-

Montagne : un exemple à ne pas suivre

- Par Thierry LEDRU

- Le 19/07/2022

La Clusaz, station à boycotter. Et le faire savoir à la municipalité.

La Clusaz : 500 personnes mobilisées contre une gigantesque retenue d’eau pour canons à neige

Au-delà du partage de l’eau, c’est surtout l’accès au logement qui devient de plus en plus difficile pour les populations locales, en concurrence déloyale avec des investisseurs privés possédant de bien plus gros moyens. A tel point que les collectifs engagés parlent « d’épuration sociale » : plus le dérèglement climatique s’intensifie, et plus la montagne se privatise.

27 juin 2022 - Laurie Debove

Générations, notre nouveau livre qui marque dans le temps l’esprit d’une génération qui se bat pour préserver notre monde

- Thème : Changements climatiques, répression policière, inégalités, agroécologie, politique, féminisme, nature…

- Format : 290 pages

- Impression : France

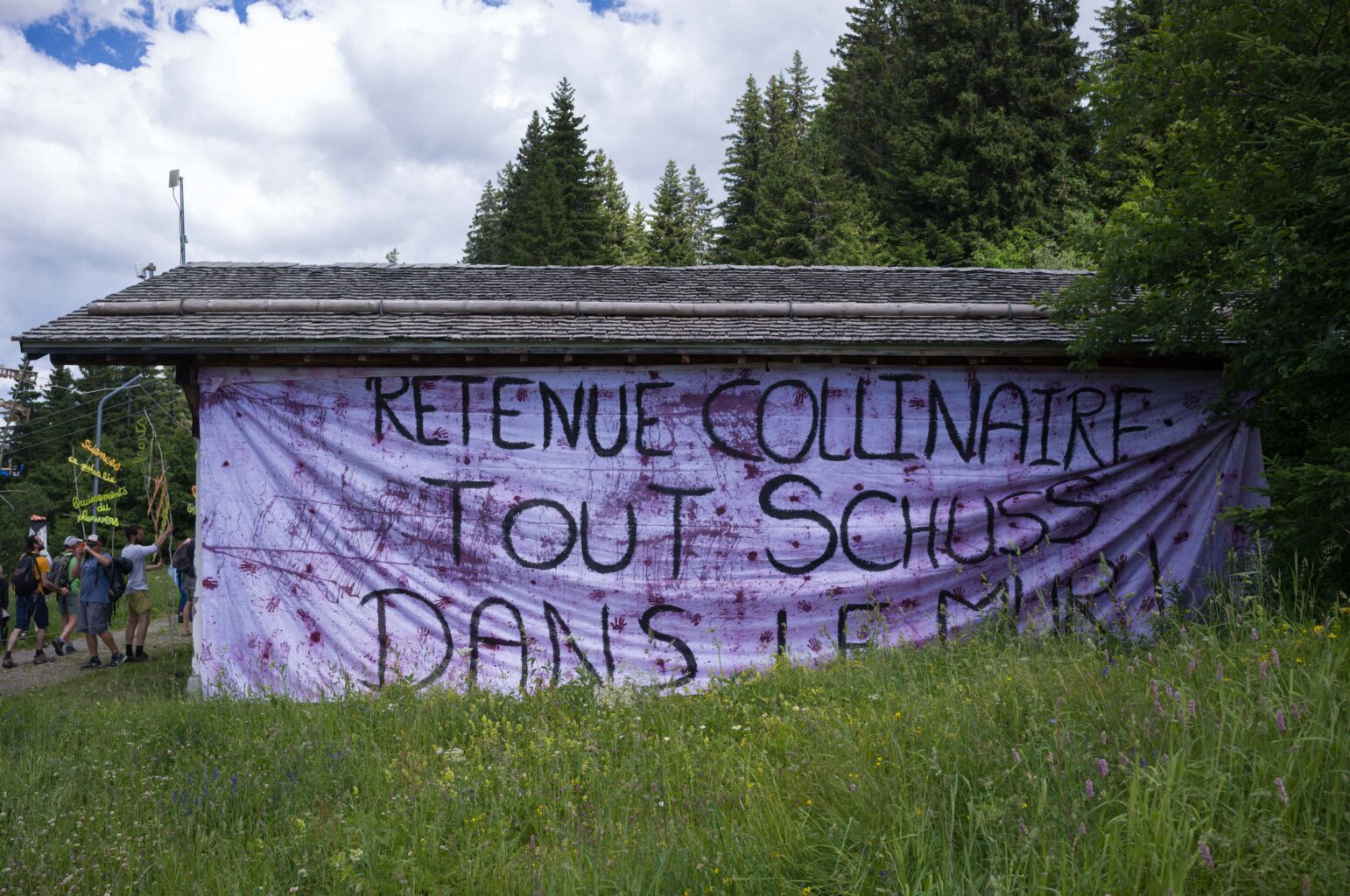

A la Clusaz, 500 personnes se sont rassemblées pour protester contre un gigantesque projet de retenue collinaire, destinée à alimenter les canons à neige. Face à un impressionnant dispositif policier déployé, les participants ont dénoncé le saccage de la montagne au profit de quelques intérêts privés, le tout grassement subventionné par les finances publiques.

Bataille de l’eau

A la Clusaz, la bataille fait rage depuis un an et demi contre le projet de retenue d’eau collinaire qui doit se construire sur le plateau de Beauregard. Au cœur des Aravis (Haute-Savoie), ce cratère de 148 000 m³ dans la montagne (l’équivalent de 60 piscines olympiques et d’une surface au sol de 5 terrains de foot) détruirait 8ha de bois abritant 58 espèces protégées et risquerait d’assécher la tourbière remarquable de Beauregard, classée Natura2000.

Après avoir bloqué le début des travaux avec succès en novembre 2021, Extinction Rebellion Annecy, accompagné des collectifs Sauvons Beauregard et Fier Aravis, les Aravis et les montagnes, a organisé un grand weekend de mobilisation ces 25 et 26 juin nommé le « Grondement des Cimes » en lien avec le mouvement des Soulèvements de la Terre.

Lire aussi : La Clusaz : des rebelles ont bloqué le chantier de la retenue d’eau pour canons à neige

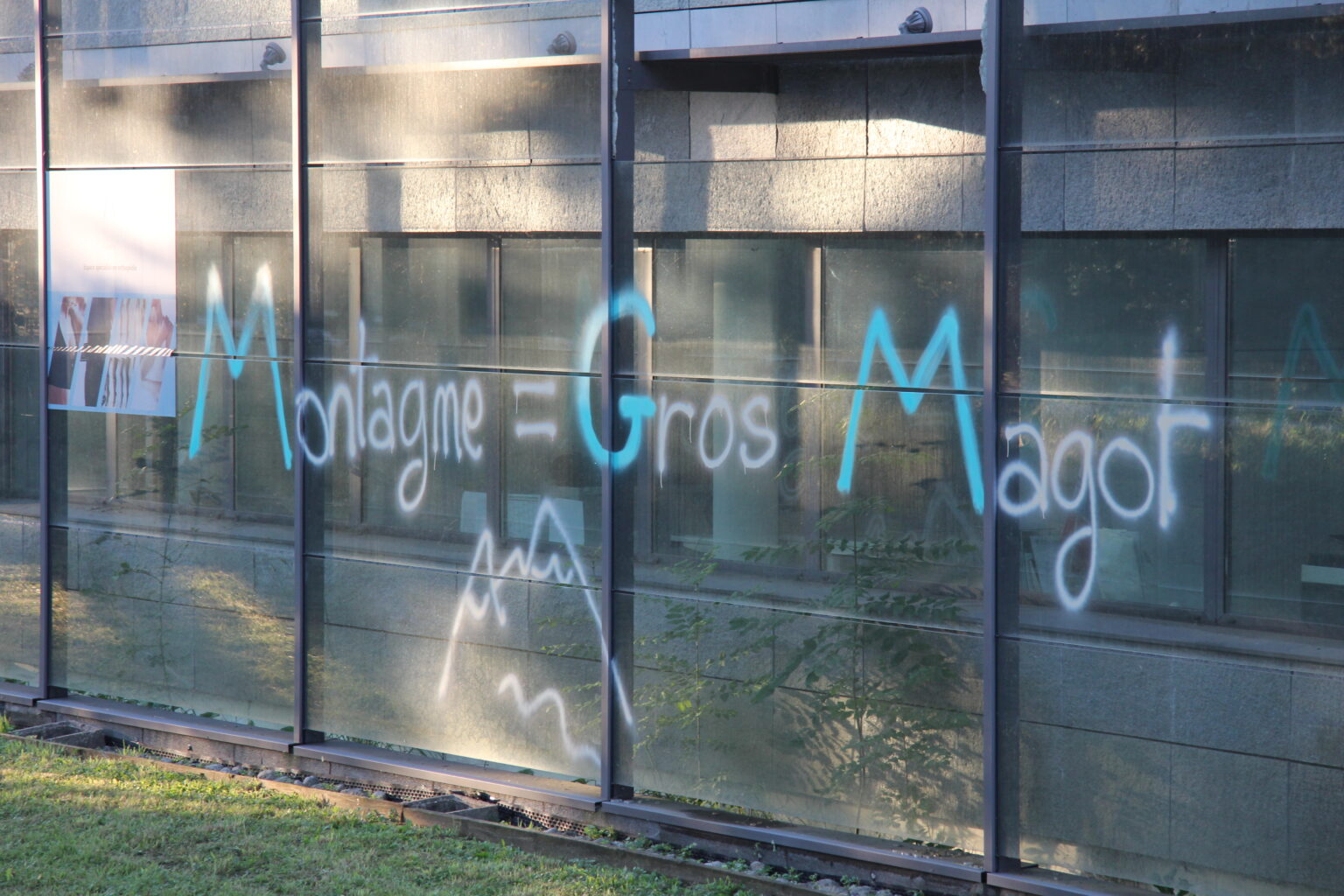

Plusieurs actions ont été menées : samedi matin, la préfecture a été bloquée par des cadenas avec une banderole indiquant « fermée pour cause d’inutilité publique » ; le promoteur immobilier MGM a vu sa devanture repeinte avec les mots « massacreur de montagne » et 500 marcheurs ont randonné dans la montagne pour exprimer leur opposition à l’accaparement de l’eau pour la neige artificielle et le tourisme de luxe.

Crédit photo : Soulèvements de la Terre

« L’utilité publique de ce projet dépend du fait qu’il serve la population dans son ensemble. Or, lorsque le commissaire enquêteur a rendu son enquête, il a précisé que ce n’était pas d’utilité publique pour la population française mais seulement pour les villes et personnes de la Clusaz qui vivent et dépendent du tourisme. A la source de la Gonière où elle serait pompée, l’eau est déjà potable. Là, pour les canons à neige, ils veulent la faire monter à travers 3000 mètres de canalisations pour qu’elle croupisse dans une bassine, puis la traiter avec une unité de potabilisation s’ils ne l’utilisent pas entièrement pour les canons à neige. C’est de la folie… » explique Anton, membre d’Extinction Rebellion et originaire du Grand Bornand, pour La Relève et La Peste

Lire aussi : La Clusaz : les habitants s’opposent au saccage de la montagne pour les canons à neige

Ce projet fait partie de la centaine de retenues d’eau prévues par le plan montagne II (d’un budget de 100 millions d’euros) du président d’Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez (Les Républicains, LR) qui prévoit d’en consacrer 30 millions à la « sécurisation de l’enneigement » face à la raréfaction des chutes de neige en période de dérèglement climatique. A rebours de certaines stations, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie Martial Saddier (LR) a de son côté fait adopter un plan d’investissement de 300 millions d’euros pour « la relance des stations de sports d’hiver ».

Lire aussi : Une station de ski anticipe sa fermeture en raison du changement climatique

Un climat conflictuel

Hautement polémique, le projet n’a pour l’instant toujours pas été officiellement déclaré d’utilité publique par la Préfecture de Haute-Savoie qui « prend le temps nécessaire de la réflexion » selon une interlocutrice de l’institution, contactée par téléphone. Preuve du climat anxiogène qui règne dans les cimes, un important dispositif policier a été déployé dans toute la montagne pour encadrer les manifestants.

Les fouilles et les 5 checkpoints d’affilée n’ont pas découragé les marcheurs qui ont parcouru le périple prévu avec des pancartes colorées dans une ambiance conviviale.

Et la situation est similaire d’un côté à l’autre des versants : lors de ce weekend, plusieurs collectifs montagnards se sont joints à la mobilisation, mais aussi Bassines Non Merci qui lutte contre les projets de méga-bassines agricoles.

Crédit photo : Soulèvements de la Terre

« Une telle manifestation est inédite dans des stations-villages où règne l’omerta, et dit bien la colère maintenant montante contre les appétits destructeurs des promoteurs immobiliers comme MGM, prêts à bétonner le moindre mètre carré au profit d’un tourisme de luxe avec l’appui des institutions locales – mairies, département, région et préfecture. » expliquent les collectifs à l’origine de la mobilisation

Ainsi, certains responsables publics sont parfois étroitement liés à l’industrie du tourisme. Le maire de La Clusaz, Didier Thévenet, est également Président du conseil d’administration de la Société d’Aménagement Touristique d’Exploitation de La Clusaz. Il défend la création de « 2 000 emplois » avec le projet de Beauregard.

Suite à une action de collage humoristique l’invitant à faire un « acte historique en prenant position contre les retenues collinaires », l’édile a déposé plainte pour diffamation ce qui a donné lieu à une perquisition chez un citoyen. Sollicitée, la municipalité n’a pas répondu à nos questions.

« Globalement, c’est très difficile pour les locaux de s’opposer à ce type de développement car une très grande partie de leurs emplois dépendent du tourisme et les niveaux de vie explosent. Surtout, ceux qui parlent ouvertement reçoivent parfois des lettres anonymes menaçantes type on va brûler votre chalet…Il y aussi beaucoup d’incompréhension lié au manque de discussion et à la stigmatisation des écolos perpétrés par les élus eux-mêmes. Pendant la réunion avec Castex et Wauquiez, le maire de La Clusaz a traité les gens « d’ayatollahs de l’écologie » et d’extrémistes, c’est quelque chose de récurrent. » dénonce Anton, membre d’Extinction Rebellion et originaire du Grand Bornand, pour La Relève et La Peste

Autre exemple flagrant de ce musèlement politique : Laurent Wauquiez ôte petit à petit les subventions publiques aux associations connues pour éplucher les dossiers d’aménagement public. Or, leur travail d’expertise juridique est inestimable pour comprendre et décortiquer ces dossiers complexes de plusieurs milliers de pages et permettre aux habitants de s’approprier les enjeux.

Au-delà du partage de l’eau, c’est surtout l’accès au logement qui devient de plus en plus difficile pour les populations locales, en concurrence déloyale avec des investisseurs privés possédant de bien plus gros moyens. A tel point que les collectifs engagés parlent « d’épuration sociale » : plus le dérèglement climatique s’intensifie, et plus la montagne se privatise.

Crédit photo : Soulèvements de la Terre

Ainsi, le promoteur immobilier MGM est « un acteur reconnu de l’immobilier et du tourisme haut de gamme qui pèse dans la vie économique savoyarde ». Prix moyen d’une « résidence de tourisme » dans le Massif d’Aravis : 400 000 euros HT. Son PDG, David Giraud, est bien connu de la justice : il avait été condamné à un an de prison ferme (qu’il n’a pas purgé) et 375.000 euros d’amende pour abus de biens sociaux et recel, c’est pourquoi son entreprise a été ciblée lors de ce weekend de mobilisations.

Face à ces pratiques mafieuses, les opposants au projet militent pour ouvrir des assemblées avec les populations locales afin de discuter des pertinences écologiques et sociales des projets d’aménagement du territoire. Pour Mikaël Chambru, Maître de conférences en sciences sociales à l’Université Grenoble Alpes (UGA), « des pistes existent pour déjouer l’artificialisation de la montagne ».

De leur côté, les collectifs engagés dans la mobilisation restent vigilants sur les futurs travaux qui peuvent démarrer très vite, dès que la déclaration d’utilité publique sera signée par le Préfet. Les associations ont d’ores et déjà préparé des recours juridiques.

Crédit photo : Soulèvements de la Terre

27 juin 2022 - Laurie

-

Montagne : un exemple à suivre

- Par Thierry LEDRU

- Le 19/07/2022

La Drôme met fin aux canons à neige pour préserver l’eau

Cerise sur le gâteau, les domaines vont être reboisés afin de conserver plus longtemps la neige. La forêt joue en effet un rôle de coupe-vent et fait ombrage, elle évite que la neige ne soit soufflée et ralentit sa fonte.

6 juillet 2022 - Maïté Debove

https://lareleveetlapeste.fr/la-drome-met-fin-aux-canons-a-neige-pour-preserver-leau/

Le lundi 27 juin, Marie-Pierre Mouton, présidente du conseil départemental de la Drôme, a annoncé que le département n’investira plus dans la neige artificielle. La décision est de taille, car la Drôme compte actuellement sept stations de ski qui représentent une entrée économique importante. Cette avancée pourrait inspirer d’autres départements et stations à faire face au réchauffement climatique.

Lors de la présentation du plan Montagne 2022-2028, la présidente du département a déclaré : « Il n’y aura plus de neige de culture ».

Elle développe : « On sait qu’il y aura de moins en moins de neige à l’avenir. Il faut faire avec notre temps, et la ressource en eau est un bien précieux. On peut trouver des activités annexes pour continuer à faire venir des gens en montagne, que ce soit en hiver ou en été. »

Selon les modèles climatiques, la Drôme perd dix jours d’enneigement par an tous les 15 ans. Les sept stations de ski de la Drôme engendrent actuellement plus de 200 000 entrées par an, ce qui équivaut à 10 millions d’euros de retombées économiques, et constituent la troisième destination touristique du département. La région a choisi de s’adapter.

Par l’intermédiaire du plan Montagne, les élus souhaitent changer ce modèle économique sur les 8 prochaines années en diminuant le chiffre d’affaires des activités liées à la neige en station. Le but est d’abaisser les 73 % actuels à 58 % d’ici 2030.

Pour cela, des activités 4 saisons vont être inaugurées. L’objectif est d’ouvrir des stations avec une dimension patrimoniale ou portée sur ses espaces naturels, qui ne sont pas uniquement tournées sur des activités de loisir. France Bleu en rapporte le détail, présenté par Cédric Fermond, le directeur des stations de la Drôme : des sentiers avec outils numériques, deux parcs de trottinettes électriques, des activités d’accrobranche, ou encore du tubing (glisse sur bouées, skis ou vélos).

En ce qui concerne les stations-même, les canons à neige déjà en place seront conservés, mais des aménagements vont être développés afin de mieux stocker et utiliser la neige naturelle. Des jardins des neiges destinés à l’apprentissage des enfants seront installés à plus de 1350 mètres d’altitude.

Cerise sur le gâteau, les domaines vont être reboisés afin de conserver plus longtemps la neige. La forêt joue en effet un rôle de coupe-vent et fait ombrage, elle évite que la neige ne soit soufflée et ralentit sa fonte.

Crédit : La Drôme Montagne

Si certaines régions s’adaptent, à d’autres endroits, les canons à neiges sont en augmentation. Adopté en octobre 2021, le plan montagne II de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhônes-Alpes, pour lequel 100 millions d’euros ont été alloués, inclut la mise en place d’une centaine de retenues d’eau pour alimenter des canons à neige. Les retenues d’eau empêchent pourtant l’eau de s’infiltrer dans les sols, et la laissent s’évaporer très facilement.

Elles sont également une menace directe pour l’environnement et la biodiversité. En Haute-Savoie, à la Clusaz, un projet de retenue collinaire provoquerait un trou d’une largeur de 148 000 m³ dans la montagne, au-dessus d’une immense tourbière, essentielle pour le cycle de l’eau. Les activistes ne lâchent rien : le 25 juin, 500 personnes étaient rassemblées pour exprimer leur opposition contre l’accaparement de l’eau et le tourisme de luxe.

Lire aussi : La Clusaz : 500 personnes mobilisées contre une gigantesque retenue d’eau pour canons à neige

Dans le massif du Jura, une station de ski franc-comtoise, le Métabief, dont les remontées sont relativement basses, a annoncé en septembre 2021 qu’il fermera ses portes d’ici 2030-2035, car la viabilité du ski alpin est remise en cause par les prédictions climatiques.

Lire aussi : Une station de ski anticipe sa fermeture en raison du changement climatique

Le syndicat qui gère la station a préféré anticiper un déficit chronique. Des activités intégrées avant tout à l’environnement, pour sa préservation, seront mises en place. La station de Métabief a également construit un document méthodologique afin de présenter les nombreux critères dont les élus doivent prendre compte pour développer la transition climatique des stations de ski.

Le cas de Métabief et la décision du Conseil municipal de la Drôme montrent une considération face à l’arrêt futur de nombreuses remontées mécaniques, et une anticipation du choc auquel les économies locales devront faire face.

Olivier Erard, l’un des acteurs principaux de la transition du Métabief, encourageait en 2021 les stations de ski à franchir cette étape : « Je dirais à toutes les stations qu’elles ont la responsabilité de bien connaître leur montagne, son environnement, ses enjeux liés à l’eau et ses perspectives climatiques. Cela doit faire partie des fondamentaux et non plus des options. Tout le monde dispose maintenant des outils pour accéder à la connaissance, il n’y a pas d’excuse. »

6 juillet 2022

-

L'absurdité contre nature

- Par Thierry LEDRU

- Le 19/07/2022

Le pouvoir de nuisance des technocrates et des Elus est parfois digne du Gorafi.

On pourrait donc en rire si ce n'était tristement pitoyable.

- Une structure métallique ratée et un pare-soleil inutilisable financés par Nantes Métropole -

Face au réchauffement climatique et aux pics de chaleur la ville de Rezé semble avoir trouvé la solution miracle : une structure composée d’un banc connecté, surplombé d’une voile et d’une jardinière censées rafraîchir les passant-es et toutes les personnes qui seraient tentées de se poser sous ce repoussoir. Sur les réseaux sociaux, Nantes Métropole vante cet «espace d’attente à l’air libre» qui «aide à mieux supporter la chaleur». L'adjoint au numérique de la ville s'empresse de relayer l'initiative.

Encore un objet qui promet de résoudre tous nos soucis à l’avenir et permet de charger au passage votre portable. Pratique, indispensable. La métropole start-up a fixé le banc au sol, ce qui rend cet aménagement inutilisable la plupart du temps : avec les mouvements du soleil, le banc se retrouve en plein cagnard les trois quarts de la journée.

Déjà moqué sur les réseaux, la décision de la ville de Rezé fait écho à l’aberrant «arbre» artificiel inauguré avec fierté par les élites nantaises le 16 juillet 2021. L'objet métallique labellisé «Nantes City Lab» et baptisé «corolle» par les aménageurs est censé végétaliser une place bétonnée et apporter de la fraîcheur pour la modique somme de 13960€ (de quoi planter plus d’une vingtaine d’arbre). On en parlait ici : https://contre-attaque.net/.../insolite-la-mairie-de.../

Pourtant, pour ce prix astronomique, les habitants du quartier ont seulement hérité d’un OVNI sur lequel se battent quelques lianes en duel. Les génies qui gouvernent la ville réinventent le parasol et l'arbre avec l'argent public, et ça ne fonctionne même pas. On est très très loin des 50 m² d’ombrage promis par la start-up… Qu’on se le dise, aucun objet ne pourra construire à lui seul un plan écologique suffisant pour permettre aux sociétés de maîtriser son empreinte écologique et coexister avec la biodiversité environnante.

La technologie ne sauvera pas nos sociétés du chaos et du désordre qu’elle crée par son organisation capitaliste. Pourtant ces structures sont de plus en plus fréquentes dans l’espace public (remplaçant quelques fois de vrais arbres), résultats d’un urbanisme événementiel et de campagnes de greenwashing évidentes, promues par des start-ups rapaces au détriment de véritables plans d’aménagement urbain ambitieux et réfléchis en concertation avec les habitant-es des quartiers concernés.Il faut transformer les villes de fond en comble pour répondre au défi climatique et social d’aujourd’hui et de demain. Exigeons de déboulonner ces totems technologiques au profit de véritables espaces de verdure qui profiteront à toutes et tous comme à la biodiversité. Exigeons l’exclusion de tous ces start-up vampires de l’environnement des politiques publiques et le principe de responsabilité politique face à l’inaction climatique.

«Il nous incombe précisément de distinguer les promesses de la technologie – son potentiel créateur – de sa capacité de destruction.» Murray BookchinINSOLITE : LA MAIRIE DE NANTES COUPE DE VRAIS ARBRES MAIS FINANCE UN «ARBRE

ARTIFICIEL» POUR «RAFRAÎCHIR» LA VILLE

31 JUILLET 2021CAPITALISME, ECOLOGIE

– PLUS DE 13 000 EUROS POUR UN ARBRE MÉTALLIQUE VENDU PAR UNE START-UP –

Avec le réchauffement climatique, les métropoles de béton sont de plus en plus suffocantes en cas de canicule. L’asphalte et les constructions conservent la chaleur, alors que la verdure, notamment les arbres, rafraîchissent l’air. Les endroits sans végétation sont invivables en cas de coups de chaud.

La mairie de Nantes a trouvé LA solution : acheter un arbre artificiel fait de «maillage composite, branches en fibre de verre, résine époxy pour les jointures» à une start-up parisienne baptisée «urban canopée». Les décideurs appellent cela du «mobilier urbain innovant» ! Coût de la plaisanterie : 13 650 euros pièce. L’arbre en métal est implanté sur l’île de Nantes, et est sensé se couvrir progressivement, en plusieurs années, de végétaux sur son armature pour «faire de l’ombre sur 50 mètres carrés».

Formidable. Le problème c’est que cette même mairie de Nantes a abattu des dizaines d’arbres dans le centre-ville ces dernières années. En 2019, le grand projet d’aménagement du secteur de la Place du Commerce a commencé par le tronçonnage de 70 platanes en plein cœur de la ville.

Trois semaines plus tôt, 40 noyers étaient rasés le long de l’Erdre, donnant un air sinistre aux rives du cours d’eau.

L’automne dernier, c’était le petit square Fleuriot, à côté de la Place Royale, qui était détruit, et tous les magnolias rasés.

En novembre 2020, 8 arbres étaient abattus par surprise en pleine nuit à Vertou le long de la rivière de la Sèvre, à l’Est de Nantes.

Une drôle de façon de «lutter contre les îlots de chaleur». Couper les vrais arbres faits de sève et de feuilles, et payer à pris d’or des «arbres» métalliques à des start-up. Disruptif.

Source : https://www.ouest-france.fr/…/nantes-un-arbre…

-

Climat : un constat de plus.

- Par Thierry LEDRU

- Le 18/07/2022

103 ans séparent ces deux photos. Et 103 ans, c'est très, très peu...

Valérie Masson-Delmotte : « On trottine lentement derrière un climat qui change vite »

Article complet :

La climatologue Valérie Masson-Delmotte pense que la prise de conscience et l’action contre le réchauffement « montent en puissance », mais que la réponse politique reste loin du changement d’échelle nécessaire.

Alors que la France suffoque sous la canicule, la climatologue Valérie Masson-Delmotte revient sur l’aggravation de la crise climatique. La directrice de recherche au Laboratoire des sciences du climat de Paris Saclay et coprésidente du groupe de travail 1 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) détaille l’impact du réchauffement et les vulnérabilités françaises.

Elle estime que la prise de conscience existe, mais qu’elle reste en décalage par rapport à l’urgence.

Entretien avec Valerie Masson-Delmotte

• Deux canicules déjà cet été en France, des vagues de chaleur aux Etats-Unis et en Chine, après celles de l’Inde et du Pakistan, des incendies au Portugal… Est-ce notre nouveau quotidien ?

Les phénomènes que l’on subit aujourd’hui sont des précurseurs d’événements qui vont devenir plus fréquents et plus intenses à l’avenir.

Ce sont les conséquences directes des activités humaines, qui entraînent une accumulation de chaleur dans le système climatique. Chaque tonne de CO2 y contribue et chaque fraction de réchauffement augmente la fréquence, la durée et la sévérité des événements extrêmes, et en particulier des vagues de chaleur.

Tout cela affecte la santé, les cultures et les revenus des personnes qui travaillent en extérieur. Les risques du changement climatique sont de plus en plus complexes et difficiles à gérer.

• La France est-elle particulièrement vulnérable au dérèglement climatique ?

L’exposition et la vulnérabilité de la France sont importantes, notamment dans les régions de haute montagne (recul des glaciers, de l’enneigement, etc.) ou sur le littoral, avec la montée du niveau de la mer (salinisation, érosion, augmentation des submersions, etc.). Partout sur le territoire, des millions de logements sont en outre soumis au problème du retrait-gonflement des argiles [des mouvements de gonflement et de rétractation qui provoquent des fissures].

Les vagues de chaleur s’intensifient, et c’est aussi le cas des pluies extrêmes, associées à des risques d’inondations − ces deux aspects sont exacerbés par l’urbanisation. Il y a un enjeu à intégrer l’aggravation future de ces phénomènes dans les plans de prévention des risques, ce qui n’est pas encore suffisamment le cas.

• La population a-t-elle pris la mesure de la gravité de la situation ?

Je vois une prise de conscience croissante partout dans le monde et surtout dans les pays en développement.

En France, j’observe une montée en puissance de la compréhension de la sévérité de la situation, le fait qu’il y a des dommages croissants partout et qu’il va falloir changer d’échelle dans l’action. C’est le cas pour beaucoup de citoyens, d’élus − quelles que soient leurs convictions politiques − et d’entreprises de multiples secteurs d’activité (bâtiments, transports, industrie…).

Mais de nombreux obstacles persistent et freinent l’action, comme sur la rénovation thermique des logements ou l’aménagement des villes. • On redécouvre pourtant à chaque canicule la sévérité de la crise climatique…

Il faut parvenir à construire une mémoire collective qui permette de saisir l’intensification des phénomènes. Cela pourrait notamment passer par le fait de nommer les canicules, à l’image de ce qui est fait pour les ouragans.

L’Italie l’a fait en 2021, baptisant un anticyclone Lucifer.

En Afrique de l’Est, certaines communautés donnent aussi des noms aux fortes sécheresses.

Cela permet de se les approprier et d’ancrer les connaissances sur la récurrence des événements.

Dans certains pays d’Europe centrale, il y a des plaques dans les rues qui montrent la hauteur des crues historiques, ce qui permet de construire collectivement une culture du risque dans la vie quotidienne.

En France, on essaye souvent d’effacer le plus vite possible la trace des événements extrêmes.

Mais ni l’expérience d’événements extrêmes ni l’information scientifique ne sont suffisantes pour conduire à des modifications profondes des pratiques.

Ce qui compte, c’est d’être dans un cadre familial, associatif, professionnel ou territorial qui engage des transformations sociétales, ce qui permettra d’entraîner une évolution des styles de vie.

Améliorer le bien-être et la qualité de vie permet aussi de renforcer l’engagement de tous sur la durée.

• Observez-vous encore beaucoup de climatoscepticisme ?

Le climatoscepticisme existe encore mais a changé de forme. Il réside moins dans la négation du changement climatique et de son origine humaine que dans un déni de la gravité des enjeux et de l’urgence à agir.

Lors de mes interventions publiques, j’observe la récurrence de discours de l’inaction, des alibis que l’on se donne pour ne pas agir : c’est trop tard, on parviendra toujours à s’adapter, la technologie va nous sauver, la France ne pèse rien dans les émissions mondiales, etc.

La meilleure façon de surmonter ce déni, c’est de renforcer, lors de la formation initiale et continue, les connaissances non seulement sur les risques, mais surtout sur les leviers d’action à toutes les échelles.

Il y a aussi du climatoscepticisme chez certains seniors, qui perçoivent l’urgence climatique comme une remise en cause de leurs choix passés et ressentent de la culpabilité.

• La réponse politique est-elle à la hauteur de l’urgence ?

On trottine lentement derrière un climat qui change vite. L’action se met en place, et monte en puissance, mais elle n’est pas encore à la hauteur.

Au moment où elle se met en place, on sait déjà qu’elle ne suffira pas. Au final, les conditions ne sont pas encore réunies pour parvenir à doubler le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans les années à venir [afin de tenir les objectifs climatiques français].

Les propositions de la convention citoyenne pour le climat qui allaient dans le sens de la sobriété n’ont pas été retenues. Du fait du contexte de tensions sur les prix de l’énergie et de pénuries, on voit une appropriation de cet enjeu, mais de manière tardive et contrainte.

Le gouvernement maîtrise le prix des carburants, ce qui constitue des subventions cachées aux énergies fossiles, mais n’encourage pas la baisse de la vitesse sur les autoroutes ou la limitation du poids des voitures pour réduire la consommation.

L’adaptation au changement climatique n’est également pas suffisante : on réagit après coup et on gère crise après crise au lieu d’anticiper.

• Que faire face à la crise climatique ?

En réduisant massivement les émissions de gaz à effet de serre mondiales, on peut réussir à stabiliser le réchauffement d’ici à une vingtaine d’années et donc limiter l’intensification des événements extrêmes.

Ce qui pèse le plus dans les émissions en France, ce sont les transports (30%) et en particulier la voiture individuelle.

Une partie des déplacements sont contraints, mais beaucoup pourraient être réalisés autrement.

Il faut valoriser d’autres manières de se déplacer, faciliter les déplacements à vélo, y compris par exemple pour accompagner les enfants à l’école.

Les bénéfices seraient nombreux, pour le climat, la santé, la réduction du trafic routier, le bruit ou encore la concentration en classe.

Il faut aussi faire en sorte que nos infrastructures, nos activités agricoles, notre gestion de l’eau soient pensées pour être résilientes face aux caractéristiques climatiques à venir. Les impacts des événements extrêmes que l’on subit doivent nous ouvrir les yeux sur les transformations profondes à réaliser.

https://www.lemonde.fr/.../on-trottine-lentement-derriere...

(posté par Joëlle Leconte)

-

Mer de glace

- Par Thierry LEDRU

- Le 16/07/2022

J'aurais pu mettre les photos que j'ai prises quand j'avais 17 ans sauf que je ne vais plus à Chamonix depuis bien longtemps et que je n'ai donc pas de photos récentes. Cet été de mes 17 ans, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc par le Goûter. Aujourd'hui, cette voie est fortement déconseillée à cause des chutes de pierres, jours et nuits. Lorsque je l'ai empruntée, le risque était minime. Bien sûr que la traversée du couloir devait être prudente et se faire alors que la glace tenait encore les pierrres. Désormais, là-haut, le gel n'existe plus et toutes les roches tombent. La traversée du couloir, c'est de la roulette russe. Sans parler de la foule, des dizaines de grimpeurs qui se suivent et dont certains n'ont rien à faire là. Incapables de marcher sans décrocher les pierres. La foule, c'est la raison principale pour laquelle j'avais arrêté de fréquenter ce massif. C'était pour moi insupportable.

"Ma vie sépare ces 2 photos. La 1ère date des années 70 : on y voit mon père et sa famille, un peu avant ma naissance, contempler une Mer de Glace généreuse et rutilante.

La 2nde photo date de juin cette année où j’emmenais à mon tour mes enfants sur ce lieu emblématique du massif du Mont Blanc… pour y voir une Mer de Glace exsangue, à bout de souffle, indigne de son nom.

La montagne de mon enfance a déjà disparu : des glaciers qui me faisaient rêver ont carrément fondu, d’autres se meurent, des voies rocheuses se sont effondrées, des sommets deviennent inaccessibles (la voie normale du Mont Blanc est déjà fermée mi-juillet).

Le changement, ce n’est ni maintenant ni demain ; c’était hier." Roland Granottier

-

Métaphore du bonheur

- Par Thierry LEDRU

- Le 16/07/2022

Un professeur a donné un ballon à chaque élève, qui devait le gonfler, écrire son nom dessus et le lancer dans le couloir.

Le professeur a ensuite mélangé tous les ballons.

Les élèves ont eu 5 minutes pour trouver leur propre ballon.

Malgré une recherche mouvementée, personne n'a trouvé son ballon.

À ce moment-là, le professeur a dit aux étudiants de prendre le premier ballon qu'ils avaient trouvé et de le remettre à la personne dont le nom était écrit dessus.

En 5 minutes, chacun avait son propre ballon.

Le professeur a dit aux étudiants:

«Ces ballons sont comme le bonheur. Nous ne le trouverons jamais si tout le monde cherche le sien. Mais si nous nous soucions du bonheur des autres ... nous trouverons le nôtre aussi.

-

De l'Anthropocène au Pyrocène : les méga feux

- Par Thierry LEDRU

- Le 16/07/2022

Entretien — Climat

Mégafeux : « Nous ne vivons pas seulement dans l’Anthropocène mais dans le Pyrocène »

Pour Joëlle Zask, auteure de « Quand la forêt brûle », les feux géants qui se multiplient dans le monde ne sont pas des phénomènes naturels. C’est bien le réchauffement climatique qui nourrit ces incendies et maintenant que ces derniers sont rentrés dans les villes, « on ne peut plus en faire abstraction ».

Joëlle Zask enseigne au département de philosophie de l’université Aix-Marseille. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont Quand la forêt brûle (Premier Parallèle, 2019).

Joëlle Zask.

Reporterre — Que vous évoquent les incendies qui ravagent en ce moment l’Australie ?

Joëlle Zask — Ces incendies vont au-delà même de tout ce que j’avais pu imaginer et décrire dans mon livre. C’est d’une gravité extrême. Le désastre est devant nous : plus les zones brûlées s’étendent et plus les feux deviennent intenses, moins la réversibilité de la situation semble envisageable. On parle de 500 millions d’animaux carbonisés. Des milliers de personnes sont obligées de se réfugier sur les plages pour éviter le brasier. On voit un pays littéralement partir en fumée. Cela crée un choc psychologique. Nous entrons dans une époque où les conséquences du réchauffement climatique sont particulièrement palpables. Le feu détruit non pas la planète, mais les conditions d’existence des êtres humains et de nombreux animaux sur Terre.

Un autre aspect me révolte : l’attitude négationniste du Premier ministre Scott Morrison. Le gouvernement, qui a longtemps été climato-sceptique, refuse d’arrêter la production de charbon. Ces feux ne sont pourtant pas un phénomène naturel. Le croire est criminel.

Du feu près du lac Conjola (Nouvelle-Galles du Sud), en Austalie.

L’activité humaine est-elle ici en cause ?

Indéniablement. Ces incendies sont nourris par le réchauffement climatique. L’augmentation des températures fait baisser le taux d’humidité, la végétation sèche et devient extrêmement inflammable. Les forêts sont aussi de plus en plus attaquées par des insectes ravageurs et des pathologies qui croissent avec la chaleur. En Californie, une région qui a connu aussi de nombreux incendies ces dernières années, un arbre sur dix est victime d’agents pathogènes, de virus ou de champignons. Les forêts sont malades, les écosystèmes fragilisés et donc plus vulnérables à des incendies. Avec la sécheresse et le réchauffement climatique, la saison des feux s’allonge. En Australie, il reste encore trois mois d’été. On n’est donc qu’au début de la catastrophe.

Cette année a aussi été marquée par des feux en Amazonie, en Sibérie, au Portugal. On a l’impression que la forêt brûle partout. Est-ce inédit ?

Non, cela fait plus de dix ans que le phénomène des feux s’est aggravé et que les incendies sont devenus hors norme. C’est notre perception qui a changé récemment. On a commencé à en parler, à les voir, à les conscientiser. On revient de loin. Quand j’ai commencé la rédaction de mon livre [Quand la forêt brûle], il y a trois ans, la vulgate disait que les incendies étaient bons pour la forêt, qu’ils la régénéraient.

Les positions ont évolué depuis que les feux sont rentrés dans les villes, quand les habitants de Singapour ont commencé à suffoquer à cause des incendies en Indonésie ou que les gens de Sao Paulo étouffaient du fait de l’Amazonie en feu. En Australie, c’est parce que le brasier menaçait Melbourne et Sydney que les médias et les politiques ont commencé à s’emparer de la question. On ne peut plus en faire abstraction, l’incendie vient défier notre société urbaine, frapper à ses portes. Ses fumées entraînent de nombreuses maladies respiratoires et condamnent des dizaines de milliers de personnes à une mort prématurée. Canberra, en Australie, est désormais la ville la plus polluée du monde, avec un taux de pollution de l’air plus de 20 fois supérieur au maximum autorisé. Les gens s’empoisonnent. Désormais, on le sait. Avant le territoire des indigènes ou des ruraux brûlait en silence, sans susciter l’indignation. Ça prouve que pour se mobiliser contre le réchauffement climatique, il faut le vivre dans sa chair, ses tripes. C’est ce que découvrent aujourd’hui des populations urbaines partout sur la planète.

Le 31 décembre 2019, en Nouvelle-Galles du Sud (Australie).

Quels liens faites-vous entre ces multiples incendies à travers le monde ?Dans mon livre, je les ai rassemblé autour du terme de « méga feux ». Ces dernières années, le régime du feu a évolué. Les incendies sont devenus, selon les commentateurs, « extrêmes », « very large », « inextinguibles ». On parle de « monstre » en Australie, de « bête » en Californie. Ils sont incontrôlables. Quel que soit le nombre de personnes qu’on met sur le terrain, on ne peut plus les éteindre. On n’arrive même plus à protéger les logements. On fait simplement fuir les gens. La stratégie militaire qui déclare « la guerre au feu », à grand renfort de techno science, est impuissante.

Les incendies éclatent partout. Même le Groenland a brûlé en 2017. Des plaines enneigées ont pris feu. À l’été 2018, c’était au tour de la Lettonie et de la Suède jusqu’au cercle polaire. On ne peut pas les arrêter. En Sibérie, il a fallu attendre le changement de saison et la pluie pour que les feux s’éteignent. En Corse, on a des saisons du feu qui durent cinq mois.

Certains scénarios de la Nasa envisagent un embrassement des terres émergées. Quand on regarde le planisphère des feux, on se rend compte que leurs foyers se rapprochent de plus en plus les uns des autres. On estime qu’en 2050, 50 % des municipalités françaises seront exposées aux méga feux. (On le voit cet été 2022)

Comment les méga feux contribuent-ils au dérèglement climatique ?

Ces feux sont d’une telle intensité qu’ils génèrent leur propre climat. Par exemple ils augmentent la vitesse des vents et peuvent même déclencher la foudre. Sans compter que leurs cendres se déposent sur les glaciers et précipitent la fonte des glaces. C’est ce qui se passe en ce moment même en Nouvelle Zélande, les glaciers ont pris une couleur caramel avec la cendre qui provient des feux australiens, et du coup vont moins réfléchir la lumière et fondre plus vite.

Une utilisatrice de Twitter a posté cette photo de neige « caramélisée par la poussière des feux de forêts », près du glacier Franz Josef en Nouvelle-Zélande.

Les méga feux libèrent aussi beaucoup de gaz à effet de serre. Ils doublent l’activité humaine. En 2018, les feux de Sumatra ont généré autant de gaz à effet de serre que l’activité économique des États-Unis tout entier. En 2019, les incendies en Sibérie émettent autant de dioxyde de carbone que 36 millions de voitures. Nous ne vivons pas seulement dans l’Anthropocène mais dans le Pyrocène. Le feu est responsable d’une accélération du réchauffement climatique.

On parle beaucoup aujourd’hui d’adaptation au réchauffement climatique. En quoi les méga feux montrent-ils les limites de cette vision ?

Les méga feux sont des voisins infréquentables. Ils balayent tout et créent le désert. On ne peut pas s’adapter à un incendie. En prônant l’adaptation au réchauffement climatique, les politiques révèlent leur impuissance à lutter contre ses causes.

C’est absurde. Il faut imaginer que la surface qui a brûlé en Australie équivaut au quart sud-est de la France, de Marseille à Lyon. Le feu a vidé la population de ce territoire. Aucune adaptation n’est possible. La lutte contre l’incendie n’est pas non plus la solution. Reste alors la prévention.

Des personnes évacuées de Mallacoota, en Australie, le 2 janvier 2020.

Quelle est-elle ?

Il faut évidement lutter contre les causes du réchauffement climatique mais aussi remettre en cause les croyances qui irriguent la pensée occidentale : l’idéologie qui voudrait soumettre la nature, la dominer, mais également le préservationnisme - c’est-à-dire l’idée selon laquelle les équilibres naturels et la présence humaine sont incompatibles, que la nature fait bien les choses, qu’il faut s’en retirer, la protéger en la sanctuarisant et en la mettant sous cloche. Au contraire, je pense qu’il faut prôner une sorte de coopération et de partenariat, développer un modèle de soin de la forêt où cette dernière ne serait pas uniquement vue sous l’angle de l’extractivisme.

Concrètement, cela veut dire revenir à des pratiques menées par des peuples indigènes mais aussi par les paysans traditionnels. Monter la garde, débroussailler, habiter le territoire, faire des feux de surface pendant la saison des pluies. Devenir l’auxiliaire de la nature. Faire avec elle plutôt que contre. S’opposer à la nature, c’est la détruire mais c’est aussi détruire nos chances de vie sur la Terre.

La gestion industrielle des forêts peut-elle être à l’origine de certains incendies ?

Tout à fait. J’ai été frappée par les feux de forêt, totalement inédits, en Suède, à la fin de l’été 2017. C’était sidérant parce que l’on ne s’attendait pas à ce que des forêts boréales et même arctiques brûlent. Ces incendies ont révélé le fait que la Suède possédait une forêt à 70 % industrielle. Des plantations de pins, des monocultures uniformes qui appauvrissent les sols et affament les rennes qui manquent de lichens. Les méga feux se sont rapidement propagés du fait de l’extrême densité de ces pins et de la vulnérabilité de ces forêts industrielles. On voit la même chose se développer en Espagne ou au Portugal avec les plantations d’eucalyptus particulièrement inflammables. Le feu n’a donc rien d’un phénomène naturel, il est éminemment politique.

Propos recueillis au téléphone par Gaspard d’Allens

Quand la forêt brûle, de Joëlle Zask, Premier Parallèle, août 2019, 208 p., 17 euros.