Blog

-

Les scientifiques

- Par Thierry LEDRU

- Le 30/04/2019

Léo est en doctorat "écologie" et il intervient dans cette vidéo à partir de 1 H 03.

Au-delà du plaisir et de la fierté de père, il est important de mettre en avant l'énorme travail effectué par des milliers de scientifiques dans le domaine de l'écologie et de souligner bien évidemment le fait qu'ils lancent des alertes depuis des décennies sans être vraiment entendus. Il faut prendre conscience du travail considérablement pointu qui est effectué par tous ces scientifiques. En voilà un exemple parmi des milliers d'autres. Chapeau bas, Léo.

Il y a une certitude à retirer de tout ça. C'est que les scientifiques qui ne valident pas l'idée d'une "croissance infinie" ne sont pas écoutés et parfois leurs recherches seront ignorées ou même contestées par les instances dirigeantes.

Ces alertes sur la biodiversité lancées par de multiples scientifiques et ce depuis les années 1950 n'ont pas été entendues. Volontairement et non pas par manque de diffusion. Ces études étaient connues mais elles n'ont pas été relayées et diffusées comme elles le sont aujourd'hui.

J'imagine parfois la détresse de tous ces scientifiques. Le fait de savoir et de ne pas être entendu...

"Stopper le naufrage de la nature", le très ancien cri d'alarme des scientifiques

Le sommet mondial sur la biodiversité s'ouvre le 29 avril à Paris. Pendant trois ans, 150 experts de 50 pays ont planché sur un rapport de 1 800 pages, soumis aux dirigeants politiques. Le début d'une réelle prise de conscience ?

00'00

00'01

Le Golf d'Esery aux portes de Genève prétend au Label Argent dans le programme en faveur de la biodiversité. (Olivier Rithauser) On pourrait penser que la prise de conscience de la nécessité de protéger la nature date de la fin des années 1980, quand le terme de "biodiversité" s’impose sous la plume du biologiste anglais Edward Osborne Wilson, puis avec comme premier jalon institutionnel, le sommet de la Terre de 1992 à Rio. En réalité, cette prise de conscience est bien plus ancienne.

1949 : Roger Heim tire la sonnette d'alarme

Roger Heim, grand mycologue, a longtemps dirigé le Museum national d’histoire naturelle à Paris. Il s'est exprimé dans un enregistrement daté de 1949 - il y a donc très exactement 70 ans - et qui n'a pas vieilli. "L'homme a détruit, par le fer, par le feu. Mais a-t-il suffi par son action directe, par ses armes, à provoquer de tels carnages? Non. L'extinction de tant d'espèces et de tant d'individus animaux et végétaux, provient plus encore de la transformation des lieux où ceux-ci vivaient."

"Une extinction" alors sans commune mesure avec aujourd’hui, mais déjà le scientifique insistait sur le fait que ce n’était pas d’abord l’action directe de l’Homme - comme la chasse ou la pêche - qui entraîne ces extinctions, mais son action indirecte qui détruit l’habitat, cadre de vie des espèces animales et végétales. En cause, par exemple, l’urbanisation et la déforestation.

Un cri dans le désert

Ce discours a rencontré peu d’écho. Pour communiquer, il faut un émetteur mais aussi un récepteur, et il est clair qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’enjeu est de gagner la bataille de la production industrielle, d’entrer dans la modernité urbaine et d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, quitte à user et abuser des produits phytosanitaires.

Mais Roger Heim n’est pas le seul à tirer la sonnette d’alarme. Aux États-Unis, la prise de conscience est forte dans les années 1960 notamment avec le grand livre de la biologiste Rachel Carson, Silent Spring (1962), traduit sous le nom Printemps silencieux en 1963 en France. Dans ce livre, la scientifique dénonce les effets négatifs des pesticides sur l'environnement et plus particulièrement sur les oiseaux. Dix ans plus tard, les États-Unis interdiront le produit chimique DDT (pour dichlorodiphényltrichloroéthane).

"Avant que nature meure" (1965), le livre qui devait tout changer

En France, c’est aussi un spécialiste des oiseaux, Jean Dorst, qui publie en 1965 un livre très important, Avant que nature meure : "Au cours de ma carrière de biologiste, j'ai été frappé de la dévastation de la nature proprement dite, la disparition, la régression des espèces animales ou végétales".

La préface de ce livre est l’œuvre de Roger Heim, à cette époque à la tête du Museum national d'histoire naturelle. Il se montrait confiant sur l'impact du livre sur le public.

Nous y sommes, à l'aube de cette prédiction terrible, et je suis persuadé que le livre de M. Dorst permettra de stopper ce naufrage de la nature

Roger Heim, 1965Nous étions en 1965, il y a plus de 50 ans donc, et selon les experts réunis à Paris, il était encore temps alors pour infléchir et de stopper ce que Roger Heim appelle "ce naufrage de la nature". Que de temps perdu depuis. On espère désormais que les scientifiques seront écoutés par les politiques, car il est plus que temps.

-

Fred Vargas

- Par Thierry LEDRU

- Le 29/04/2019

Je me posais la même question ces derniers jours. A la différence que mes romans ne sont pas connus du grand public. Mais, effectivement, il est nécessaire de s'interroger : quel est l'intérêt d'écrire des romans sur des sujets "légers" alors que la situation planétaire est dramatique ?

Se pose alors inévitablement le sens de l'art. Doit-il être utile ?

Est-ce qu'un seul de mes écrits a eu un effet utile ? Un effet planétaire, évidemment pas. Un effet individuel, je l'ignore. Dès lors, est-ce que ce temps consacré à écrire des romans n'aurait-il pas dû être employé à écrire des essais, des livres de réflexions ? Ou est-ce qu'il aurait mieux valu que je m'engage dans des actions réelles, sur le terrain, autres que dans mon potager ?

Si je parviens à finir la trilogie en cours et dont le thème principal concerne "l'utilité de l'humanité", je ne sais pas ce que je pourrais bien écrire ensuite...

Très heureux de voir une auteure aussi célèbre et talentueuse prendre la plume...

""En comparaison (de la situation de la planète), écrire un polar me paraît dérisoire."" Fred Vargas.

Fred Vargas en décembre 2011 dans l'émission "Vol de Nuit" sur TF1 (T.F.1-SUREAU/SIPA / NUMERIQUE) Dans L'Humanité en péril, essai tiré à 80.000 exemplaires, Fred Fargas s'attaque aux crimes contre la planète, au changement climatique, à l'épuisement des ressources naturelles. Mais contrairement à ses enquêtes policières, les coupables sont vite démasqués : "eux", les gouvernants et autres lobbies.

L'élément déclencheur : la démission de Hulot

"L'élément déclencheur a été la démission de Nicolas Hulot, paralysé par le gouvernement, gouvernement lui-même au service des grands lobbies et des multinationales. C'est ça qui nous a mené à la catastrophe", explique la romancière à l'AFP.

Puis la COP24 sur le climat, en décembre, qu'elle qualifie d'"échec catastrophique", a finalement fait sauter le pas à cette historienne et archéozoologue de formation.

Celle qui a été chercheuse pendant 15 ans au CNRS s'est plongée dans la science climatique, avec l'idée de mettre toutes les informations disponibles à portée de ses nombreux lecteurs. "Je me suis dit peut-être que mon nom ne fera pas peur aux gens", malgré un sujet ardu et souvent anxiogène, explique la créatrice du commissaire Adamsberg."Hantée du matin au soir" par la crise climatique et environnementale

Mais Fred Vargas a découvert que le problème qui désormais la "hante du matin au soir" était pire qu'elle ne l'imaginait. "Je pensais être informée, mais je me suis aperçue que j'étais presque aussi désinformée que les autres, et cette désinformation m'a scandalisée. Je la trouve criminelle", insiste-t-elle.

"Ça me rend folle ! Si on s'y était pris il y a 40 ans, à commencer à faire progressivement les transitions, à booster la recherche, à abaisser les productions..."

Mais "les gouvernements sont pris comme dans une toile d'araignée, ils ne peuvent pas sortir de ce modèle productiviste de la surabondance", se désole la romancière.Une revue des causes de la crise et des "bonnes pratiques" à adopter

Épuisement des matières premières, pénurie d'eau, déforestation, émissions des gaz à effet de serre responsables du réchauffement... L'humanité en péril - Virons de bord, toute ! (Flammarion) passe en revue les causes de l'état déplorable de la planète et les "bonnes pratiques" à adopter, toutes accompagnées de leurs possibles effets secondaires négatifs.

Parmi ses cibles principales, le système agro-alimentaire, qui notamment "pompe" l'eau de la planète. Alors "je ne mange plus de viande", dit-elle.

Et pour ne pas perdre son lecteur dans ces 200 pages de données, d'explications, de scénarios catastrophes, Fred Vargas s'adresse directement à lui.Elle s'adresse directement au lecteur

"Comment vais-je me sortir de cette tâche insensée ? De cette idée de m'entretenir avec vous de l'avenir du monde vivant ? Comment vais-je me tirer de là ? Je n'en ai pas la moindre idée, et vous non plus", écrit-elle à la première page.

Et si ses fans ne l'attendaient peut-être pas sur ce créneau, elle assure avoir baigné dedans depuis toute petite. Grâce à son père, "naturaliste amateur de grand niveau", explique-t-elle à l'AFP.

"Il nous arrêtait devant chaque fleur, dans nos balades il disait : stop les filles, vous voyez cette petite fleur jaune à cinq pétales luisants et pointus au bout, ça s'appelle une ficaire et maintenant que vous savez son nom, vous ne marcherez plus jamais dessus..."."Écrire un polar me paraît dérisoire"

La romancière sait que ce nouveau livre risque de ne pas se vendre autant que ses polars. Le dernier, Quand sort la recluse, a été écoulé à 540.000 exemplaires en grand format et 195.000 en poche, selon Flammarion.

Mais ce n'est pas pour autant qu'elle planifie une nouvelle enquête du commissaire Adamsberg. "En comparaison (de la situation de la planète), écrire un polar me paraît dérisoire." -

L'eau sur Terre

- Par Thierry LEDRU

- Le 26/04/2019

L’eau sur Terre

Graeme Villeret conflits, eau, espace, insolite, monde, planète tellurique, Terre, volume d'eau

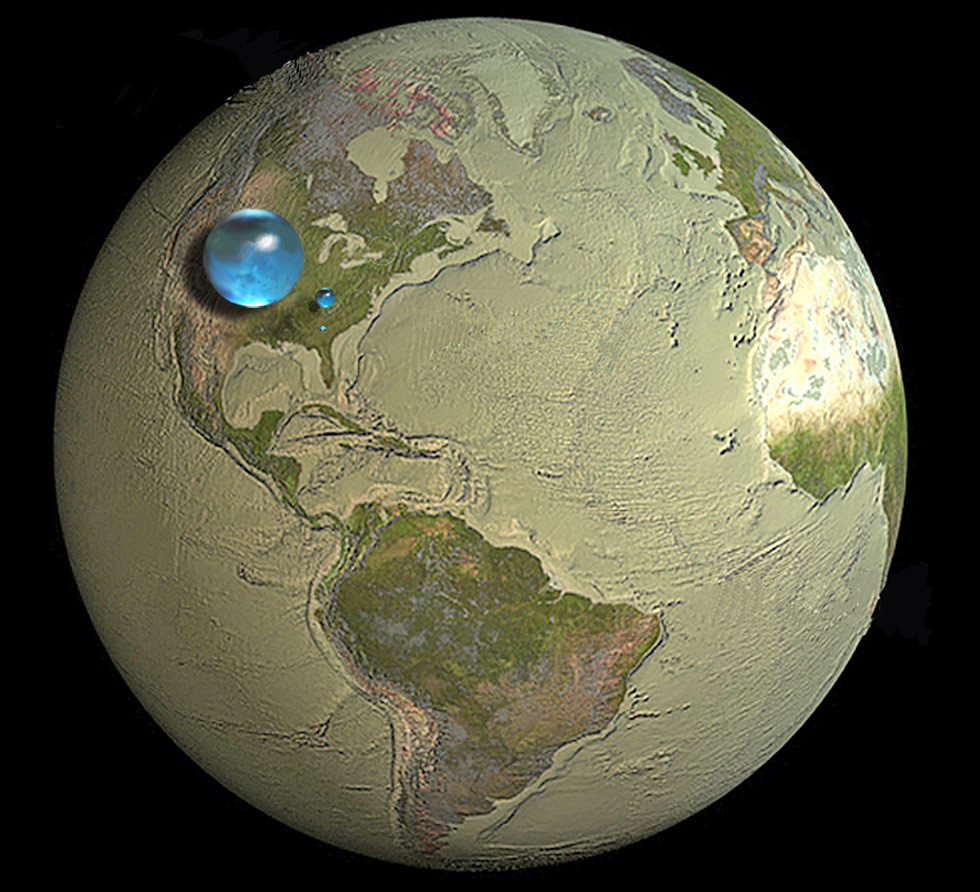

Le volume global d’eau sur Terre n’est pas infini. Il y a en effet 1,386 milliard de km3 d’H2O sur notre planète, ce qui représente… 0,023 % de la masse totale de la Terre. Une « goutte », effectivement. Qui recouvre 70 % de la superficie du monde.

Sur cette image insolite, on peut se représenter la « goutte » que représente l’eau par rapport à notre planète tellurique. L’eau ne fait qu’affleurer à la surface de la Terre. Un peu comme un papier cadeau qui couvrirait une grosse boule de roche.

On trouve de l’eau dans les océans et les mers, bien sûr, mais aussi dans les lacs, rivières, nappes phréatiques, glaciers, calottes glaciaires et neige des montagnes etc.

De cette eau, seule une petite partie est disponible pour les humains. L’eau douce, celle que nous buvons et que nous utilisons pour l’irrigation par exemple. La petite boule bleue située à droite de la grosse boule bleue représente la masse d’eau douce totale sur la Terre. Et, surprise, le tout petit point bleu, presque invisible, situé juste en dessous de cette deuxième boule représente, lui, l’eau douce accessible aux humains. Le reste se trouve coincé aux pôles nord et sud, dans les glaces et dans les nappes phréatiques profondes inaccessibles.

7,4 milliards d’humains puisent leur principale ressource dans cette toute petite boule bleue de 60 km de diamètre. Et ils doivent partager. Pas facile apparemment. Mais pas le choix.

"Avoir accès à l’eau potable, un acquis plus fragile qu’on ne l’imagine"

Sidrah accès à l'eau potable, Afrique du Sud, Australie, eau, eau potable, États-Unis, Le Cap, nappes phréatiques,OMD, OMS, pénurie d'eau, santé, sécheresse, stress hydrique, Waterlogic

Monde – volume d’eau sur Terre Il est courant d’entendre dire qu’avoir accès à l’eau potable est un droit humain fondamental. Pourtant, une part importante de la population mondiale en est dépourvue. Dans l’article suivant, Waterlogic analyse cette étonnante situation. Aujourd’hui, l’accès à l’eau pour tous reste une bataille, perturbée par des crises de l’eau qui affectent le monde entier, même ceux qui se croyaient autrefois à l’abri de tels dangers.

Cet article dévoile les dures réalités de la sécheresse et de l’assainissement de l’eau. Waterlogic rend compte de la récente crise de l’eau au Cap. Malgré les progrès du siècle passé, le pire est à venir. Une grande partie du monde pourrait bientôt souffrir d’une crise de l’eau.

Avoir accès à une source d’eau potable est le plus basique des droits humains. Mais alors pourquoi, en 2018, 844 millions de personnes dans le monde n’ont-elles pas accès à une source d’eau salubre ? Pourquoi un tiers de la population mondiale ne dispose-t-il pas d’un assainissement adéquat ?

Aujourd’hui, la population mondiale dénombre plus de téléphones portables que de toilettes, une réalité inconfortable qui reflète les déséquilibres de notre monde moderne.

L’importance de l’eau potable

Accéder à une eau propre, c’est essentiel pour avoir une bonne qualité de vie. L’Organisation mondiale de la santé estime qu’une personne a besoin de 20 à 50 litres d’eau par jour pour couvrir ses besoins, qu’il s’agisse de boire, de cuisiner ou de se laver.

Sans source d’eau potable, les populations souffrent de mauvaises conditions d’hygiène, de maladies infectieuses et de décès prématurés. Malgré cela, une grande partie du monde n’y ont pas accès et les conséquences sont terribles à énumérer :

- 800 000 enfants de moins de cinq ans meurent de diarrhée chaque année

- 88 % de ces décès résultent d’une mauvaise qualité de l’eau potable

- 9 % des maladies dans le monde pourraient être évitées en améliorant l’accès en eau potable.

Et malheureusement, ce sont encore et toujours les femmes qui en pâtissent le plus. Chaque fois qu’elles collectent de l’eau, celles-ci risquent d’être infectées par les matières fécales présentes dans ces eaux impropres, sans parler du harcèlement qu’elles subissent sur le chemin. Tout ce temps perdu pour s’approvisionner en eau restreint d’autant plus les opportunités économiques de ces populations en entretenant une pauvreté tenace. Ces inégalités doivent faire l’objet de notre attention permanente pour enfin les voir disparaître.

L’objectif du Millénaire pour le développement visait à « réduire de moitié la proportion de la population universelle sans accès durable à une eau potable propre et salubre… d’ici 2015 ». Il reste encore beaucoup de chemin à faire.

La crise de l’eau en Afrique du Sud

Même dans les régions économiquement développées, l’accès à l’eau potable n’est pas une garantie absolue. Les sécheresses au Cap, ville d’Afrique du Sud, ont été telles que la ville a frôlé le « Jour Zéro », moment fatidique où une ville est complètement à sec, les robinets fermés et les citoyens contraints de faire la queue pour obtenir leur allocation d’eau quotidienne. Les pluies sont venues offrir un soulagement temporaire mais l’accalmie ne devrait durer que jusqu’en août 2019.

Pourquoi les crises hydriques deviennent plus fréquentes

La crise au Cap est bien plus grave qu’une sécheresse passagère. La croissance démographique associée à l’urbanisation galopante met de plus en plus à rude épreuve les approvisionnements municipaux déjà surmenés. Au fur et à mesure que les villes se développent, le déséquilibre entre l’offre et la demande se creuse. Les infrastructures existantes s’avèrent incapables de combler les nouveaux besoins.

Et cette problématique ne concerne pas seulement l’Afrique. Les États-Unis, l’Amérique du Sud, l’Australie et l’Asie sont tous directement confrontés à une menace de pénurie d’eau.

L’eau est un droit fondamental que nous devons protéger

Alors que les réserves en eau des nappes phréatiques tarissent, la fonte des glaces présente une nouvelle menace invisible qui pourrait bientôt avoir un impact mondial. Nous devons restreindre notre propre consommation pour que d’autres communautés conservent – ou gagnent – un accès à l’eau potable.

Si nous ne modifions pas nos habitudes, nous assisterons à une diminution de l’activité agricole et à une multiplication des maladies et des décès chez les populations qui ne disposent pas de systèmes d’assainissement de base. Nos réserves vont finir par s’épuiser, sans que jamais nous ayons pris la pleine mesure de la situation. Il sera trop tard.

Il est impératif que nous agissions maintenant pour protéger les populations les plus menacées. Personne n’est à l’abri d’une crise qui pourrait arriver bien plus vite qu’on ne le croit.

-

De la part de Léo

- Par Thierry LEDRU

- Le 26/04/2019

Léo est le dernier enfant de la fratrie.

Aussi "engagé" et radical que son grand-frère et sa grande-soeur.

Sur la souffrance animale, il n'y a pas de demi-mesure possible. On ne peut pas dire qu'on aime les animaux et les manger.

"J'adore le poulet" est une phrase sidérante puisqu'il s'agit d'une adoration qui a condamné l'animal.

Prévert l'avait magnifiquement écrit.

"Je reste toujours un minimum perplexe sur l'efficacité de ces images pour promouvoir l'éthique animal mais jusqu'à preuve du contraire je me dis qu'il y a plus de chance que ça ait un effet positif que négatif.

Si tu vois cette publication et que tu as encore de la viande (et aussi du poisson !) dans ton alimentation, ça peut être intéressant de se confronter à ces images.Normalement après ça le cerveau est en forte dissonance cognitive et fait un gros effort de rationalisation.

"Les animaux que je mange n'ont pas été tués comme ça, ils ont eu une belle vie, je n'en mange pas tant que ça, c'est exagéré".

Après avoir bien rationalisé, il est toujours possible de passer au round 2 :https://www.youtube.com/watch?v=LQRAfJyEsko&t=5476s

Puis après avoir encore rationalisé pour s'en sortir indemne, passer au round 3 :

https://www.youtube.com/watch?v=BrlBSuuy50Y

Pour la sempiternelle rengaine "je mange des animaux élevés chez un éleveur gentil qui leur donne une belle vie" : l'animal qui a une "belle vie" (aussi subjectif et bancal que ce terme soit) est probablement encore plus désespéré et paniqué à son arrivée à l'abattoir que l'animal qui a eu une vie horrible sans jamais voir le jour et qui va enfin être libéré de ses souffrances par la mise à mort (c'est "anthropomorphé" mais l'argument de la belle vie est anthropomorphé aussi). Une vie consciente c'est une vie consciente."

-

Du chaos à la création

- Par Thierry LEDRU

- Le 26/04/2019

Un sculpteur qui entame un bloc de marbre a pour désir de créer de cette masse indéfinie une oeuvre humaine reconnaissable.

Le potier transforme la boule de glaise et lui donne un usage.

Un musicien qui compose avec tous les accords possibles de notes retire de ce chaos de sons une création musicale.

Le peintre qui mélange les couleurs et les ajuste extrait chaque élément qui compose le noir originel et définit à son envie la palette des possibles.

Le cinéaste qui fixe des images précises sur la pellicule ne cherche pas à voir tout ce qui existe mais tout ce qui répond à son exigence visuelle et à l'objectif qu'il s'est fixé.

Le photographe saisit le réel dans le cadre qu'il lui donne. C'est sa réalité.

L'écrivain puise dans la masse agglomérée de tous les mots existants ceux qui conviennent à l'histoire qu'il porte.

Le jardinier ajuste les essences dans son potager de façon à en extraire toute la substance. Même un potager sauvage est ordonné puisque chaque plante est accompagnée dans sa croissance par la bienveillance et l'attention du jardinier.

L'amour, lui-même, est une création puisqu'il extrait de la masse immense de l'humanité deux éléments qui s'ajustent.

Toute forme de création est issue d'une masse informe et agglomérée.

Rien n'est créé à partir de rien, on le sait bien.

La nature dans son extension universelle est un chaos qui s'est ordonné. La création ultime.

Lorsque j'écris, c'est ainsi que je vis les choses. Je puise dans la masse des mots ceux qui décrivent les images que je vois. Il y a toujours une scène cinématographique, le mouvement de la caméra, le plan qu'elle utilise, il y a toujours les visages ou le paysage.

Les mots jaillissent de leur antre en réponse au regard que je porte sur la scène.

Il arrive dans le travail visuel que des images se chevauchent, s'ajustent, s'effacent et laissent la place à d'autres...Le jeu des personnages, leurs mouvements, leurs regards, leurs postures. La lumière, le silence, les odeurs, les couleurs, l'unité créée par un environnement choisi.

Puis, il y a toute la phase de montage. Les images que je valide.

Une fois que tout est en place, j'écris.

Et de la masse des mots, je sculpte une histoire.

J'aurais pu imaginer un océan de mots à la place d'une masse informe mais l'océan n'a pas besoin d'être ordonné. Il l'est déjà. Si j'imagine par contre une masse de mots, je sais que mon travail d'écriture contribue à ordonner quelque peu l'ensemble, à en identifier les éléments les plus adaptés à mon histoire et je ressens alors une joie profonde. Je crée.

Je m'amuse à espérer que cette masse des mots se réjouit de l'usage que j'ai d'elle et qu'elle sait le respect que je lui porte.

-

Les Kogis et la Nature

- Par Thierry LEDRU

- Le 25/04/2019

J'ai beaucoup lu sur les Indiens Kogis.

Ils me fascinent. Ils sont tout ce que nous ne sommes plus, tout ce que nous avons égaré.

Ils sont aussi ce que nous pourrions redevenir. Volontairement.

Au risque de n'être plus rien.

On vient de rentrer d'une virée de quelques jours dans le Massif Central, " le château d'eau" de la France. L'eau, dont parlent les Kogis dans cet article.

Même dans "le château d'eau", l'eau se raréfie considérablement. On a beaucoup discuté pendant ces quelques jours. On cherche une nouvelle maison et on s'est donc appliqué à aller à la rencontre des gens du pays. Dès qu'on abordait le problème de l'eau, un problème qui nous préoccupe grandement, tous nous ont dit que la situation devenait vraiment problématique. En Haute-Loire, par exemple, les restrictions d'eau ont déjà commencé... Dans le Cantal, d'autres personnes nous ont parlé de ces "sources ancestrales" qui se tarissent et finissent par s'éteindre. Dans le Puy de Dôme, des ruisseaux ont disparu sous les pierres, ils ne coulent plus que sous terre. Tout est mort en surface. Tous les barrages hydrauliques du Massif sont en manque d'eau. La neige n'est plus assez abondante et les pluies trop rares.

Il arrivera un jour où l'eau sera plus précieuse que le pétrole.

On a appris aussi qu'autrefois, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, dans les années 1960, beaucoup de maisons et de fermes étaient alimentées en eau de source et que le raccordement obligatoire au réseau communal a conduit un grand nombre de personnes à délaisser ces sources, à ne plus les entretenir. Les captages ont disparu sous la nature, effondré, envahi par la végétation, bouché. Leur emplacement n'est parfois même plus connu.

Des trésors enfouis, perdus, par "modernisme"...

C'est une source avec une maison qu'on veut trouver et pas l'inverse. Une maison, on en a déjà une. Mais elle n'a pas de source.

Une maison isolée, très isolée, au bout d'un chemin privé en terre, deux ou trois hectares de prés et de bois, exposée au sud, un ruisseau serait le bienvenu pour y monter une mini-centrale hydraulique. Des dépendances à retaper. Le cadeau supplémentaire serait d'y trouver un verger déjà productif.

On y mettra le temps qu'il faut mais on trouvera.

L'idée sera d'y vivre au mieux, en explorant à temps plein notre amour pour la Terre.

les Kogis : Le message des derniers Hommes

Culture & Solidarités

Dialogue inédit entre chamanes kogis et scientifiques dans la Drôme

©Denis Mauplot

De fin août à mi-septembre 2018, trois chamanes Kogis de Colombie et une quinzaine de scientifiques français se sont rencontrés pour établir un diagnostic croisé sur l’état de santé écologique de la Drôme. Entre science occidentale et savoir traditionnel, quel bilan ont-ils tiré de cette expérience ?

« Les Kogis de Colombie sont-ils porteurs d’une connaissance que nous aurions perdue ou que nous ignorerions ? Est-ce une connaissance liée à leur culture ou est-elle l’expression d’une connaissance universelle ? » interroge Éric Julien, géographe, fondateur de l’association Tchendukua et à l’initiative d’une rencontre inédite entre des scientifiques français et des Amérindiens kogis – un peuple racine vivant en harmonie avec la nature depuis 4 000 ans dans les montagnes colombiennes. Pendant une dizaine de jours, quatre Kogis (dont trois chamanes) et une dizaine de scientifiques (naturalistes, géographes, anthropologues, un médecin et un philosophe) ont parcouru la Drôme pour croiser leurs diagnostics sur l’état de ce territoire. Et pour que l’expérience soit la plus objective possible, Français et Colombiens ont travaillé 5 à 6 jours de leur côté (sans cartes pour les Kogis), avant de se rejoindre trois jours pour partager leurs analyses sur un écosystème qu’ils n’avaient jamais étudié auparavant.

Géologie, eau, végétation, climat… Les thèmes abordés ont été l’occasion de confronter deux méthodes et deux regards sur la nature. Sur le terrain, Éric Julien se souvient avec émotion qu’en marchant dans une zone de grès, « l’un des Kogis a pris une roche et, lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle était pour eux, ils nous a expliqué que c’était une roche très ancienne qui gardait la mémoire de la fondation du monde et de la création de la vie. En me tournant ensuite vers le naturaliste, celui-ci nous a dit que c’était du grès du Trias, qui datait de – 350 millions d’années, qui venait du magma de la terre et qui parlait de la création du monde ! »

La naturaliste Béatrice Krémer-Cochet a elle aussi constaté tout au long des échanges que si « les Kogis ont une manière différente de présenter les choses, les conclusions sont les mêmes ». Les diagnostics kogis se sont souvent révélés très pertinents. Ainsi, lorsque ces derniers ont décrit la zone du sud du Vercors comme un territoire où il y avait eu, en des temps anciens, la présence d’animaux marins, les scientifiques ont confirmé l’origine océanique de la formation de ces montagnes il y a 150 millions d’années. « Les Kogis avaient-ils observé des fossiles marins ou avaient-ils fait appel à d’autres sources de connaissance ? » s’interroge la naturaliste.

Comment savent-ils tout cela ? La question n’aura de cesse de tarauder les scientifiques à leur contact. Pour Gilbert Cochet, naturaliste, les Kogis ont une appréhension « quasi intuitive de la nature, un ressenti direct qui leur fait voir beaucoup de choses ». Souvent épaté, le chercheur associé au Muséum d’histoire naturelle, a été particulièrement surpris de constater que les chamanes kogis ont très vite perçu que les pins noirs d’Autriche « n’étaient pas à leur place » dans cet environnement. Une espèce en effet implantée dans la région en monoculture depuis la fin du XIXè siècle.

En marchant dans la montagne, quelle ne fut pas non plus la surprise des scientifiques lorsque les Kogis purent localiser une source d’eau ou une faille géologique invisibles à l’œil nu. « Tout au long de l’expérience, ils nous ont montré que leur savoir est opératoire et opératif. Je pense qu’ils ont une perception très fine. Il faut rappeler que les chamanes kogis ont une éducation très spéciale : ils passent dix-huit ans dans le noir à développer une hypersensibilité. Si nous pouvons sentir l’odeur d’un gâteau à la fraise, eux sont capables de sentir ce que la géobiologie voit comme du magnétisme avec les courants souterrains par exemple. En identifiant aussi l’effet des eaux souterraines sur les systèmes racinaires ou en localisant le déplacement des animaux, ils situent ce que les forestiers appellent les trames de la vie », analyse Éric Julien.

Le chamane Shibulata propose en effet une vision plus sensible en invitant les Occidentaux à « réapprendre de la nature ; la connaître, c’est aussi sentir la Terre Mère, car la nature n’est pas seulement une idée du mental ». Le philosophe Patrick Degeorges, directeur de l’école Anthropocène de l’ENS de Lyon, constate ainsi que « notre pensée objectivante et opératoire fonde la connaissance scientifique sur la mise à distance, la représentation de son objet, le détachement et le contrôle, alors que les Kogis nous invitent à renouer avec le vivant, pour interagir avec lui dans une relation d’épanouissement réciproque. Ce qui est, au premier abord, déroutant. »

© Philippe Brulois

« Maltraiter l’eau c’est comme maltraiter une femme »

Pour Gilbert et Béatrice Cochet, cette sensibilité s’explique parce qu’ « ils vivent en permanence dans la nature. Ils ont un tel contact avec leur environnement qu’ils ont appris à l’observer de manière très fine, au point d’être capables de la transposer dans un autre espace que le leur. » En sillonnant la Drôme, les Kogis ont été aussi particulièrement sensibles à la question de l’eau. En déroutant le lit des rivières, en construisant des barrages ou captant toute l’eau d’une source, la société monopolise à leurs yeux l’accès à l’eau au détriment du partage avec les autres êtres vivants comme les animaux et les végétaux. Les territoires s’assèchent et s’appauvrissent en biodiversité.

Femme chamane, Narcisa n’hésite pas à aller plus loin, en pointant la gravité de la situation. Pour cette femme, qui n’avait jamais quitté sa montagne en Colombie, « maltraiter l’eau c’est comme maltraiter une femme ». Elle rappelle ainsi que, pour les Kogis – comme chez tous les peuples racines des Amériques –, la Terre est une mère à qui l’on doit la vie. « Pour nous, la femme est aussi représentée par l’eau et la Terre Mère. Donc, si on maltraite une femme, on maltraite l’énergie de l’eau et la nature. Chez nous, il est impossible de tuer une femme, ce serait se tuer soi-même. Nous, les femmes, nous sommes d’une importance vitale. Donc, ce serait bien si vous pouviez protéger notre bien commun, comme une mère protège ses enfants », plaide avec sagesse Narcisa.

Aujourd’hui, dans la Drôme comme ailleurs, cette Mère Nature est malade, en déséquilibre. « “À quoi cela sert-il de faire toutes vos études pour finalement détruire la nature ? Vous voulez entrer en compétition avec le Soleil et vous brûler ?”, nous ont interpellé les Kogis », rapporte Gilbert Cochet, saisi par la force de leur propos. Pour Éric Julien, qui travaille avec ce peuple racine depuis près de trente ans, « les Kogis nous disent : “Réveillez vos connaissances, réveillez cet universel sur vos terres.” Il s’agit désormais de refaire de nos territoires des sujets et non plus des objets, pour passer du paysage au pays-sage, et de l’aménagement du territoire au ménagement des lieux. » « C’est peut-être en les écoutant, en les comprenant, que nous pouvons réapprendre aussi à remettre chez nous, au cœur de nos évaluations, l’unité indissociablement organique et spirituelle qui fait la vie d’un corps territorial », ajoute Patrick Degeorges.

Si le chamane Bernardo, qui n’avait lui non plus jamais quitté ses montagnes, a eu du mal au début du séjour à comprendre tout ce qui se passait dans ce monde extérieur, il fut néanmoins rassuré de rencontrer de nombreuses personnes en France préoccupées elles aussi par le sort de la nature. « Si on arrive vraiment à faire ces échanges entre vous et nous, peut-être que l’on pourra travailler et retrouver les lois de paix et d’harmonie avec la nature. Nous pourrons alors nous entendre pour arriver à un accord sur la façon de protéger la nature. »

Par Sabah Rahmani

A lire aussi

500 ans plus tard, l’or restitué aux Indiens Kogis

Les peuples autochtones se mobilisent avec l’Alliance des gardiens de Mère Nature

Le 2 octobre 2018

© Kaizen, construire un autre monde, pas à pas... -

La barbarie

- Par Thierry LEDRU

- Le 21/04/2019

"Ce que les hommes appellent civilisation, c'est l'état actuel des mœurs et ce qu'ils appellent barbarie, ce sont les états antérieurs. Les mœurs présentes, on les appellera barbaries quand elles seront des mœurs passées. "

Anatole France.

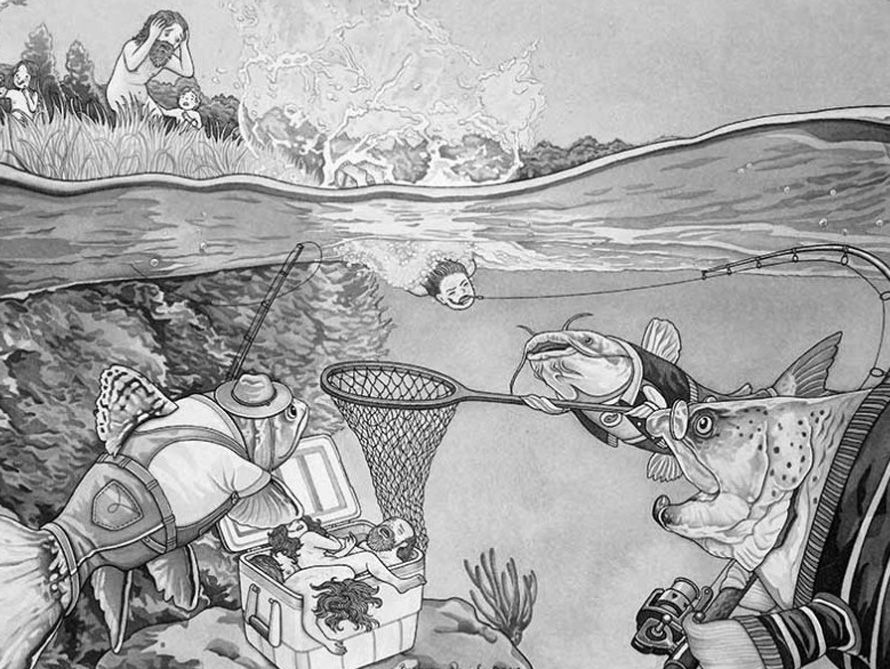

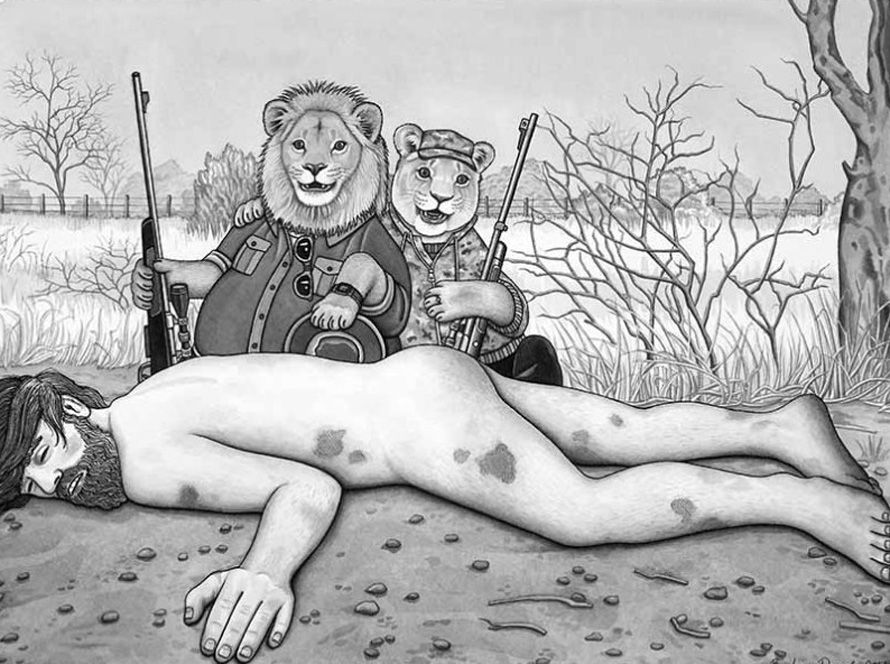

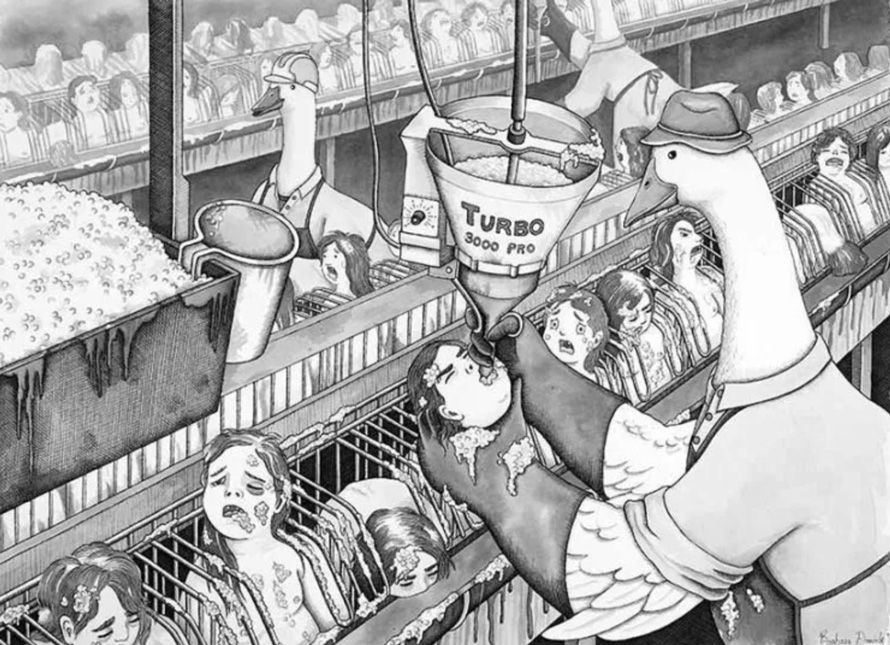

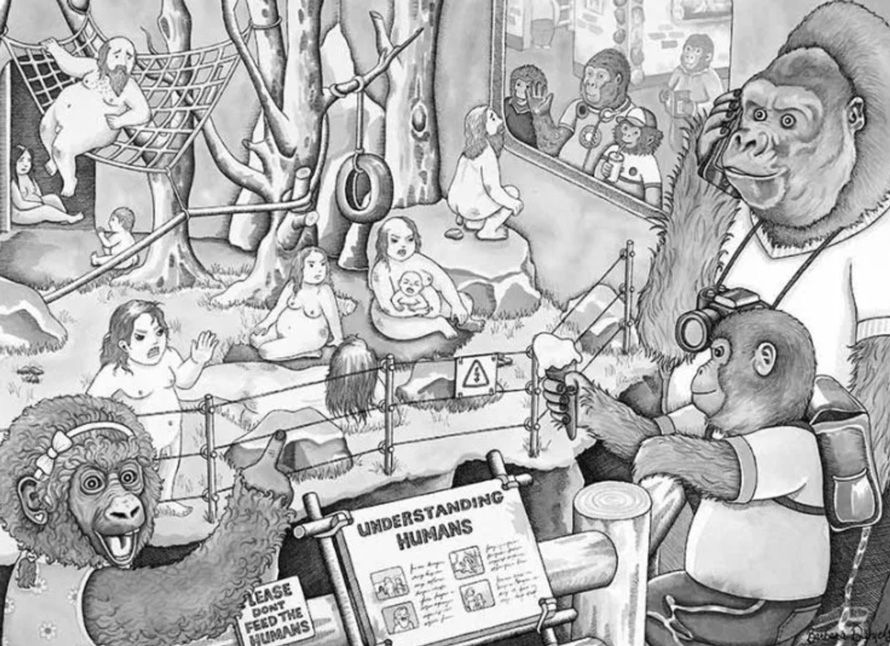

12 dessins percutants qui montrent à quoi pourrait ressembler le monde si les animaux se comportaient comme des humains

POSTED ON

AuthorLaurent tourelle

12 dessins percutants qui montrent à quoi pourrait ressembler le monde si les animaux agissaient comme des nous

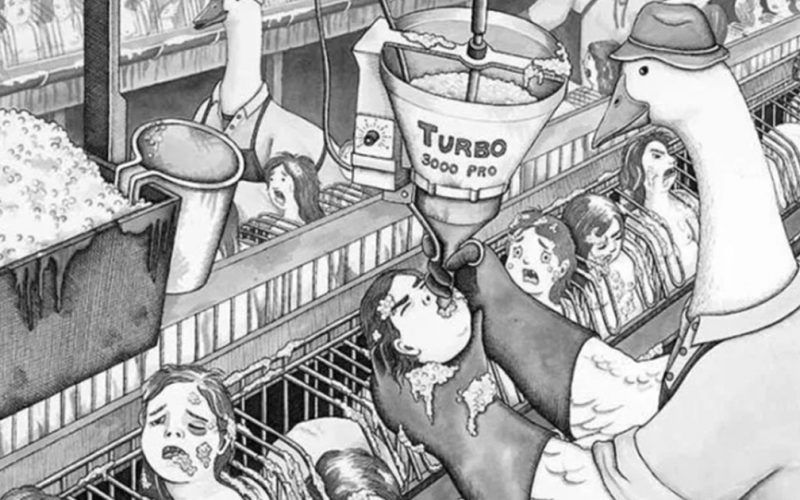

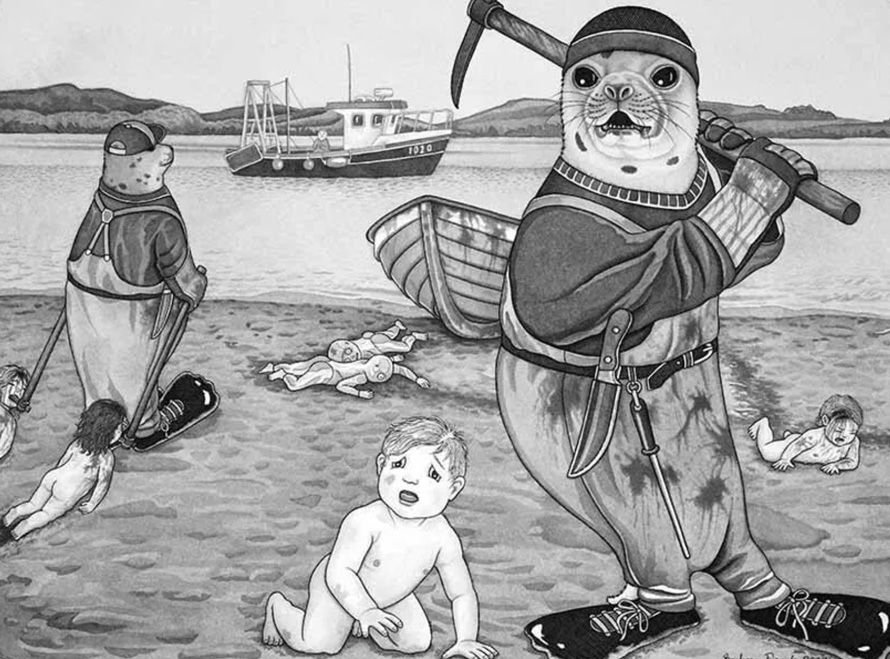

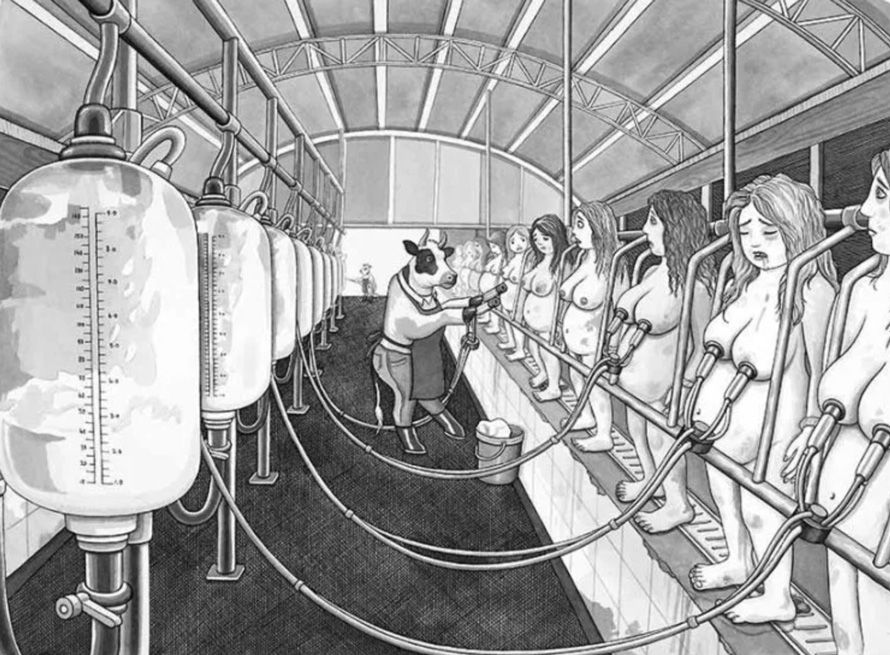

Barbara Daniels, est irlandaise, et elle milite pour la cause animale en faisant des illustrations qui montrent ce que feraient les animaux s’ils se comportaient comme des êtres humains.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture estime que plus de 60 milliards de mammifères et 90 milliards d’animaux marins sont tués tous les ans. Ce sont des chiffres terribles, mais qui n’est que le reflet de notre société de moderne de consommer toujours plus. Et si les rôles étaient inversés et que les animaux dominaient sur la planète ?

Dans le monde imaginaire de Barbara, les femmes sont exploitées par des bovins afin de produire du lait, tandis que les hommes sont disséqués par des grenouilles. On peut aussi y voir des oies gaver des petits enfants pour en récolter le foie gras, ou encore des familles en cage sous le regard des visiteurs qui sont des singes.

Plus d’infos : Site Web (source)

Si les animaux agissaient comme nous :

1.

Barbara Daniels

2.

Barbara Daniels

3.

Barbara Daniels

4.

Barbara Daniels

5.

Barbara Daniels

6.

Barbara Daniels

7.

Barbara Daniels

Barbara Daniels8.

Barbara Daniels

9.

Barbara Daniels

Barbara Daniels -

Une incompétence destructrice

- Par Thierry LEDRU

- Le 21/04/2019

En fait, aujourd'hui, si j'étais élève-instituteur, je ne décrocherais pas ma titularisation au regard de mon niveau en ...anglais...

Après un an comme élève-enseignant dans une classe, un jeune peut se voir refuser sa titularisation si son niveau en anglais est jugé trop faible. Donc, aujourd'hui, je ne devrais pas pouvoir enseigner dans une classe.

Tout va bien dans le meilleur des mondes...

Les injonctions de l'éducation nationale sur les élèves-enseignants sont totalement absurdes. Et délivrées par des gens diplômés dont la capacité à enseigner relève du zéro absolu. C'est juste consternant...

Si j'étais "maître formateur", je viendrais visiter les enseignants et je leur dirais : "Bien, maintenant, vous fermez votre cahier-journal, vos progressions, vos fiches de préparation, vous fermez vos livres, vous oubliez tout ce que vous aviez préparé pour ma visite et vous allez faire une séance de ce que vous voulez avec deux objectifs indissociables : vous faire plaisir et intéresser les enfants. Le reste n'a aucune importance... "On ne transmet qu'au regard du bonheur qu'on éprouve à le faire.

Là, l'éducation nationale brise toute forme de plaisir chez l'élève-enseignant en le bombardant de demandes toutes plus inutiles les unes que les autres. C'est fou, quand même, que j'entends aujourd'hui chez les jeunes enseignants ce que j'entendais à 19 ans, quand j'ai suivi la formation d'instituteur...

Existe-t-il une administration plus incompétente que celle de l'éducation nationale ?...Je n'ai pas connu la moindre amélioration de cette institution depuis ma première année, ce qui signifie à mes yeux, qu'au vu des progrès validés dans des tas d'autres domaines, l'enseignement en France a régressé. C'est comme si la société continuait son cheminement, avec des hauts et des bas, mais que l'éducation nationale, figée dans une posture caricaturale, voyait s'éloigner la société à l'horizon sans jamais réagir.

Le développement personnel a pris une importance considérable dans la société civile. La quête de plénitude, de sérénité, de bien-être, de connaissance de soi, toute cette dimension spirituelle qui occupe une partie de la sphère médiatique reste un sujet tabou et banni des classes. On est pourtant en droit de se demander s'il ne serait pas plus judicieux d'apprendre aux enfants à vivre sereinement, autant que possible, au lieu de les lancer dans la vie adulte sans aucune protection et en ayant déjà connu quelques dégâts collatéraux...

"Traiter le mal à la racine", dit l'expression populaire.

"Protéger le bien à la racine," serait bien plus constructif.