Blog

-

Sagesse amérindienne.

- Par Thierry LEDRU

- Le 25/03/2023

J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur les Indiens d'Amérique.

"Enterre mon coeur à Wounded knee" est le plus désespérant de tous. Un historique complet du génocide indien. Il nous reste quelques écrits, quelques paroles. Et l'infinie tristesse.

J'aurais tellement aimé être un Indien, avant l'arrivée des Blancs.

Le message prémonitoire des amérindiens.

Ces textes sont extraits du livre de T.C. Mac Luhan, "Pieds nus sur la terre sacrée", une anthologie de la philosophie, du mode de vie et de la destinée des Indiens d'Amérique du Nord.

"Nous avons toujours eu beaucoup; nos enfants n'ont jamais pleuré de faim, notre peuple n'a jamais manqué de rien... Les rapides de Rock River nous fournissaient un excellent poisson, et la terre très fertile a toujours porté de bonnes récoltes de maïs, de haricots, ce citrouilles, de courges... Ici était notre village depuis plus de 100 ans pendant lesquels nous avons tenu la vallée sans qu'elle nous fût jamais disputée. Si un prophète était venu à notre village en ce temps-là nous prédire ce qui allait advenir, et ce qui est advenu, personne dans le village ne l'aurait cru."

Black Hawk, chef indien.

"Nous aimons la tranquillité; nous laissons la souris jouer en paix; quand les bois frémissent sous le vent, nous n'avons pas peur."

Chef indien au gouverneur de Pennsylvanie en 1796.

"Nous le savons : la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Nous le savons: toutes choses sont liées. Tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. L'homme n'a pas tissé la toile de la vie, il n'est qu'un fil de tissu. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même."

Seattle, chef indien Suquamish.

"Le Lakota était empli de compassion et d'amour pour la nature, et son attachement grandissait avec l'âge. (...) C'est pourquoi les vieux Indiens se tenaient à même le sol plutôt que de rester séparés des forces de vie. S'asseoir ou s'allonger ainsi leur permettait de penser plus profondément, de sentir plus vivement. Ils contemplaient alors avec une plus grande clarté les mystères de la vie et se sentaient plus proches de toutes les forces vivantes qui les entouraient.

Le vieux Lakota était un sage. Il savait que le coeur de l'homme éloigné de la nature devient dur. Il savait que l'oubli du respect dû à tout ce qui pousse et à ce qui vit amène également à ne plus respecter l'homme. Aussi maintenait-il les jeunes sous la douce influence de la nature."

Standing Bear, chef Lakota (Sioux).

"Nous voyons la main du Grand Esprit dans presque tout: le soleil, la lune, les arbres, le vent et les montagnes; parfois nous l'approchons par leur intermédiaire. (...) Nous croyons en l'Etre Suprême, d'une foi bien plus forte que celle de bien des Blancs qui nous ont traité de païens... Les Indiens vivant près de la nature et du Maître de la nature ne vivent pas d'ans l'obscurité.

Saviez-vous que les arbres parlent ? Ils le font pourtant ! Ils se parlent entre eux et vous parleront si vous écoutez. L'ennui avec les Blancs, c'est qu'ils n'écoutent pas ! Ils n'ont jamais écouté les Indiens, aussi je suppose qu'ils n'écouteront pas non plus les autres voix de la nature. Pourtant, les arbres m'ont beaucoup appris: tantôt sur le temps, tantôt sur les animaux, tantôt sur le Grand Esprit."

Tatanga Mani (ou Walking Buffalo), indien Stoney (Canada).

"Les Blancs se moquent de la terre, du daim ou de l'ours. Lorsque nous, Indiens, cherchons les racines, nous faisons de petits trous. Lorsque nous édifions nos tipis, nous faisons de petits trous. Nous n'utilisons que le bois mort.

L'homme blanc, lui, retourne le sol, abat les arbres, détruit tout. L'arbre dit « Arrête, je suis blessé, ne me fais pas mal ». Mais il l'abat et le débite. L'esprit de la terre le hait. Il arrache les arbres et les ébranle jusqu'à leurs racines. Il scie les arbres. Cela leur fait mal. Les Indiens ne font jamais de mal, alors que l'homme blanc démolit tout. Il fait exploser les rochers et les laisse épars sur le sol. La roche dit « Arrête, tu me fais mal ». Mais l'homme blanc n'y fait pas attention. Quand les Indiens utilisent les pierres, ils les prennent petites et rondes pour y faire leur feu... Comment l'esprit de la terre pourrait-il aimer l'homme blanc?... Partout où il la touche, il y laisse une plaie."

Vieille sage Wintu (Indiens de Californie).

"Je peux me rappeler l'époque où les bisons étaient si nombreux qu'on ne pouvait les compter, mais les Wasichus (hommes blancs) les ont tués tant et tant qu'il ne reste que des carcasses là où ils venaient paître auparavant. Les Wasichus ne les tuaient pas pour manger; ils les tuaient pour le métal qui les rend fous et ils ne gardaient que la peau pour la vendre. Parfois ils ne les dépeçaient même pas. Ils ne prenaient que les langues et j'ai entendu parler de bateaux-de-feu descendant le Missouri chargés de langues de bison séchées. Parfois ils ne prenaient même pas les langues; ils les tuaient simplement pour le plaisir de tuer. Ceux qui ont fait cela étaient des fous. Quand nous chassions le bison, nous ne le faisions que selon nos besoins."

Hehaka Sapa, grand chef Sioux.

"Vous avez remarqué que toute chose faite par un indien est dans un cercle. Nos tipis étaient ronds comme des nids d'oiseaux et toujours disposés en cercle. Il en est ainsi parce que le pouvoir de l'Univers agit selon des cercles et que toute chose tend à être ronde. Dans l'ancien temps, lorsque nous étions un peuple fort et heureux, tout notre pouvoir venait du cercle sacré de la nation, et tant qu'il ne fut pas brisé.

Tout ce que fait le pouvoir de l'Univers se fait dans un cercle. Le ciel est rond et j'ai entendu dire que la terre est ronde comme une balle et que toutes les étoiles le sont aussi. Les oiseaux font leur nid en cercle parce qu'ils ont la même religion que nous. Le soleil s'élève et redescend dans un cercle, la lune fait de même, et tous deux sont rond.

Même les saisons forment un grand cercle dans leur changements et reviennent toujours là où elles étaient. La vie de l'homme est dans un cercle de l'enfance jusqu'à l'enfance, et ainsi en est-il pour chaque chose où l'énergie se meut."

Hehaka Sapa, ou Black Elk, indien Oglala, branche des Dakotas (Sioux).

"La vie dans un tipi est bien meilleure. Il est toujours propre, chaud en hiver, frais en été, et facile à déplacer. L'homme blanc construit une grande maison, qui coûte beaucoup d'argent, ressemble à une grande cage, ne laisse pas entrer le soleil, et ne peut être déplacée; elle est toujours malsaine. Les Indiens et les animaux savent mieux vivre que l'homme blanc. Personne ne peut être en bonne santé sans avoir en permanence de l'air frais, du soleil, de la bonne eau. Si le Grand Esprit avait voulu que les hommes restassent à un endroit, il aurait fait le monde immobile; mais il a fait qu'il change toujours, afin que les oiseaux et les animaux puissent se déplacer et trouver toujours de l'herbe verte et des baies mures.

L'homme blanc n'obéit pas au Grand Esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons être d'accord avec lui."

Flying Hawk, chef Sioux du clan des Oglalas.

"Les vastes plaines ouvertes, les belles collines et les eaux qui serpentent en méandres compliqués n'étaient pas « sauvages » à nos yeux. Seul l'homme blanc trouvait la nature sauvage, et pour lui seul la terre était « infestée » d'animaux « sauvages » et de peuplades « sauvages ». A nous, la terre paraissait douce, et nous vivions comblés des bienfaits du Grand Mystère. Elle ne nous devint hostile qu'à l'arrivée de l'homme barbu de l'Est qui nous accable d'injustices insensées et brutales."

Standing Bear, chef Lakota (Sioux).

"Notre terre vaut mieux que de l'argent. Elle sera toujours là. Elle ne périra pas, même dans les flammes d'un feu. Aussi longtemps que le soleil brillera et que l'eau coulera, cette terre sera ici pour donner vie aux hommes et aux animaux. Nous ne pouvons vendre la vie des hommes et des animaux. C'est pourquoi nous ne pouvons vendre cette terre. Elle fut placée ici par le Grand Esprit et nous ne pouvons la vendre parce qu'elle ne nous appartient pas."

Chef indien Blackfeet (Pieds-Noirs).

"Mes jeunes gens ne travailleront jamais. Les hommes qui travaillent ne peuvent rêver. Et la sagesse nous vient des rêves."

Smohalla, chef indien Sokulls.

"Le Grand Esprit nous a donné une vaste terre pour y vivre, et des bisons, des daims, des antilopes et autres gibier. Mais vous êtes venus et vous m'avez volé ma terre. Vous tuez mon gibier. Il devient dur alors pour nous de vivre. Maintenant vous nous dites que pour vivre, il faut travailler. Or le Grand Esprit ne nous a pas fait pour travailler, mais pour vivre de la chasse.

Vous autres, hommes blancs, vous pouvez travailler si vous le voulez. Nous ne vous gênons nullement. Mais à nouveau vous nous dites « pourquoi ne devenez-vous pas civilisés? » Nous ne voulons pas de votre civilisation ! Nous voulons vivre comme le faisaient nos pères et leurs pères avant eux."

Crazy Horse, grand chef Sioux du clan Oglalas.

"Vous êtes déjà si misérables que vous ne pouvez le devenir plus. Quels genre d'homme doivent être les Européens? Quelle espèce de créature choisissent-ils d'être, forcés de faire le bien et n'ayant pour éviter le mal d'autre inspiration que la peur de la punition? (...) L'homme n'est pas seulement celui qui marche debout sur ses jambes, qui sait la lecture et l'écriture et montrer mille exemples de son industrie...

En vérité mon cher frère, je te plains du plus profond de mon âme. Suis mon conseil et devient Huron. Je vois clairement la profonde différence entre ma condition et la tienne. Je suis le maître de ma condition. Je suis le maître de mon corps, j'ai l'entière disposition de moi-même, je fais ce qui me plaît, je suis le premier et le dernier de ma nation, je ne crains absolument aucun homme, je dépends seulement du Grand Esprit.

Il n'en est pas de même pour toi. Ton corps aussi bien que ton âme sont condamnés à dépendre de ton grand capitaine, ton vice-roi dispose de toi. Tu n'as pas la liberté de faire ce que tu as dans l'esprit. Tu as peur des voleurs, des assassins, des faux-témoins, etc. Et tu dépends d'une infinité de personne dont la place est située au-dessus de la tienne. N'est-ce pas vrai ?"

Kondiarionk, chef Huron, s'adressant au baron de Lahontan, lieutenant français en Terre-Neuve.

"Les hommes blancs annonçaient bien haut que leurs lois étaient faites pour tout le monde, mais il devint tout de suite clair que, tout en espérant nous les faire adopter, ils ne se gênaient pas pour les briser eux-mêmes.

Leurs sages nous conseillaient d'adopter leur religion mais nous découvrîmes vite qu'il en existant un grand nombre. Nous ne pouvions les comprendre, et deux hommes blancs étaient rarement d'accord sur celle qu'il fallait prendre. Cela nous gêna beaucoup jusqu'au jour où nous comprîmes que l'homme blanc ne prenait pas plus sa religion au sérieux que ses lois. Ils les gardait à portée de la main, comme des instruments, pour les employer à sa guise dans ses rapports avec les étrangers."

Pachgantschilhilas, chef des Delawares.

"Chaque année notre envahisseur blanc devient plus avide, exigeant, oppressif et autoritaire... La misère et l'oppression, tel est le lot qui nous échoit... Ne sommes-nous pas dépouillés jour après jour du peu de liberté qui nous reste ?

A moins que les tribus ne se liguent unanimement pour modérer les ambitions et l'avidité des Blancs, ils nous auront bientôt tous conquis et désunis, nous serons chassés de notre pays natal et éparpillés comme les feuilles d'automne par le vent."

Tecumseh, chef Shawnee, en 1812.

"Nous ne voulons pas des chariots de feu qui font du bruit (trains à vapeur) sur les terrains de chasse au bisons. Si les Visages Pâles s'avancent encore sur nos terres, les scalps de vos frères seront dans les wigwams des Cheyennes. J'ai dit !"

Roman Nose, chef-guerrier des Cheyennes, s'adressant au général Palmer en 1866 dans le Kansas.

"Regardez mes frères, le printemps est venu, la terre a reçu les baisers du soleil et nous verrons bientôt les fruits de cet amour. Chaque graine est éveillée, et de même, tout animal est en vie. C'est à ce pouvoir mystérieux que nous devons nous aussi notre existence. C'est pourquoi nous concédons à nos voisins, même nos voisins animaux, autant de droit qu'à nous d'habiter cette terre.

Cependant écoutez-moi mes frères, nous devons maintenant compter avec une autre race, petite et faible quand nos pères l'ont rencontrée pour la première fois, mais aujourd'hui, elle est devenue tyrannique. Fort étrangement, ils ont dans l'esprit la volonté de cultiver le sol, et l'amour de posséder est chez eux une maladie. Ce peuple a fait des lois que les riches peuvent briser mais non les pauvres. Ils prélèvent des taxes sur les pauvres et les faibles pour entretenir les riches qui gouvernent. Ils revendiquent notre mère à tous, la terre, pour eux seuls et ils se barricadent contre leurs voisins. Ils défigurent la terre avec leurs constructions et leurs rebuts. Cette nation est comme le torrent de neige fondue qui sort de son lit et détruit tout sur son passage."

Tatanka Yotanka, ou Sitting Bull, grand chef Sioux.

"Frère, notre territoire était grand et le vôtre était petit. Vous êtes maintenant devenus un grand peuple, et il nous reste à peine l'espace pour étendre nos couvertures. Vous avez notre pays, mais cela ne vous suffit pas. Vous voulez nous forcer à épouser votre religion.

Frère, continue à écouter. Tu te dis envoyé ici pour nous apprendre à rendre le culte au Grand Esprit d'une manière qui lui soit agréable. Et tu prétends que si nous n'adoptons pas la religion que vous les Blancs vous prêchez, nous seront malheureux ici-bas. Tu dis être dans le vrai et que nous sommes perdus. Comment pourrions-nous vérifier la vérité de tes paroles? (...)

Frère, tu dis qu'il n'y a qu'une seule façon d'adorer et de servir le Grand Esprit. Si il n'y a qu'une religion, pourquoi le peuple blanc est-il si partagé à ce sujet? Nous savons que votre religion est écrite dans un livre. Pourquoi n'êtes-vous pas tous d'accord, si vous pouvez tous lire le livre?

Frère, nous ne comprenons pas ces choses. On nous dit que ta religion a été donnée à tes ancêtres, et s'est transmise de père en fils. Nous aussi nous avons une religion que nos ancêtres ont reçue et nous ont transmise, à nous, leurs enfants. Nous rendons le culte de cette manière. Il nous apprend à être reconnaissants pour toutes les faveurs que nous recevons, à nous aimer les uns les autres et à être unis. Nous ne nous querellons jamais à propos de religion parce que c'est un sujet qui concerne chaque homme devant le Grand Esprit."

Sa-go-ye-wat-ha, ou Red Jacket, chef Seneca (Iroquois) et grand orateur des Six Nations.

"J'assiste avec tristesse au déclin de notre noble race. Nos pères étaient forts et leur pouvoir s'étendait sur tout le continent américain. Mais nous avons été réduits et brisés par la ruse et la rapacité de la race à peau blanche. Nous sommes maintenant obligés de solliciter, comme une aumône, le droit de vivre sur notre propre terre, de cultiver nos propres terres, de boire nos propres sources.

Il y a de nombreux hivers, nos sages ancêtres ont prédit qu'un grand monstre aux yeux blancs viendrait de l'Est, et qu'eu fur et à mesure qu'il avancerait il dévorerait la terre. Ce monstre, c'est la race blanche, et la prédiction est proche de son accomplissement."

O-no'-sa, chef indien.

"Le changement du costume tribal pour celui de l'homme blanc fut brutal. Les effets sur la santé et le confort des enfants furent considérables. Notre premier grief fut d'avoir les cheveux coupés. Les hommes Lakotas ont toujours porté les cheveux longs. Plusieurs jours après avoir été tondus, nous nous sommes sentis bizarres et mal à l'aise. Si l'argument avancé était vrai, à savoir l'élimination des poux, pourquoi les filles n'avaient-elles pas subi le même traitement que les garçons?

La vérité, c'est qu'ils voulaient nous transformer. Les cheveux courts étant la marque distinctive de l'homme blanc, on nous l'imposa, alors que lui-même conservait sa propre coutume de se laisser pousser les poils du visage."

Standing Bear, chef indien Lakota.

"Les Wasichus nous ont mis dans ces boites carrées (maisons), notre pouvoir s'en est allé et nous allons mourir parce que le pouvoir n'est plus en nous.

Nous sommes des prisonniers de guerre tant que nous attendons ici. Mais il y a un autre monde."

Hehaka, ou Black Elk (Wapiti Noir), indien Sioux.

"Enfant, je savais donner. J'ai perdu cette grâce en devenant civilisé. Je menais une existence naturelle, alors qu'aujourd'hui je vis de l'artificiel. Le moindre joli caillou avait de la valeur à mes yeux. Chaque arbre était un objet de respect. Aujourd'hui, j'admire avec l'homme blanc un paysage peint dont la valeur est exprimée en dollars !"

Chiyesa, écrivain indien contemporain.

"Je suis allé à l'école des hommes blancs. J'y ai appris à lire leurs livres de classe, les journaux et la bible. Mais j'ai découvert à temps que cela n'était pas suffisant. Les peuples civilisés dépendent beaucoup trop de la page imprimée. Je me tournai vers le livre du Grand Esprit qui est l'ensemble de sa création. Vous pouvez lire une grande partie de ce livre en étudiant la nature.

Si vous preniez tous vos livres et les étendez sous le soleil, en laissant pendant quelque temps la pluie, la neige et les insectes accomplir leur oeuvre, il n'en restera plus rien. Mais le Grand Esprit nous a fourni la possibilité, à vous et à moi, d'étudier à l'université de la nature les forêts, les rivières, les montagnes, et les animaux dont nous faisons partie."]

Tatanga Mani (ou Walking Buffalo), indien Stoney (Canada).

"L'homme blanc, dans son indifférence pour la signification de la nature, a profané la face de notre Mère la Terre. L'avance technologique de l'homme blanc s'est révélée comme une conséquence de son manque d'intérêt pour la voie spirituelle, et pour la signification de tout ce qui vit. L'appétit de l'homme blanc pour la possession matérielle et le pouvoir l'a aveuglé sur le mal qu'il a causé à notre Mère la Terre, dans sa recherche de ce qu'il appelle les ressources naturelles. Et la voie du Grand Esprit est devenue difficile à voir pour presque tous les hommes, et même pour beaucoup d'Indiens qui ont choisi de suivre la voie de l'homme blanc.

Aujourd'hui, les terres sacrées où vivent les Hopis sont profanées par des hommes qui cherchent du charbon et de l'eau dans notre sol, afin de créer plus d'énergie pour les villes de l'homme blanc. On ne doit pas permettre que cela continue. Sans quoi notre Mère la Nature réagirait de telle manière que presque tous les hommes auraient à subir la fin qui a déjà commencé. Le Grand Esprit a dit qu'on ne devait pas laisser cela arriver, même si la prédiction en a été faite à nos ancêtres. Le Grand Esprit a dit de ne pas prendre à la terre, de ne pas détruire les choses vivantes.

Aujourd'hui, presque toutes les prophéties se sont réalisées. Des routes grandes comme des rivières traversent le paysage; l'homme parle à travers un réseau de téléphone et il voyage dans le ciel avec ses avions. Deux grandes guerres ont été faites par ceux qui arborent le swastika ou le soleil levant.

Le Grand Esprit a dit que si une gourde de cendres était renversée sur la terre, beaucoup d'hommes mourraient, et que la fin de cette manière de vivre était proche. Nous interprétons cela comme les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki. Nous ne voulons pas que cela se reproduise dans aucun autre pays pour aucun autre peuple; cette énergie devrait servir à des fins pacifiques, non pour la guerre.

Nous, les chefs religieux et porte-parole légitimes du peuple indépendant des Hopis, avons été chargés par le Grand Esprit d'envoyer au président des Etats-Unis et à tous les chefs spirituels une invitation à nous rencontrer pour discuter du salut de l'humanité, afin que la Paix, l'Unité et la Fraternité règnent partout où il y a des hommes."

Lettre des Indiens Hopis au président Nixon en 1970. -

Scénario à venir

- Par Thierry LEDRU

- Le 25/03/2023

2050 : Marseille et Avignon suffoquent, la Camargue prend l'eau, mégafeux... Le scénario noir du climat en Provence

Par Alexandra DUCAMP et Sophie MANELLI

https://www.laprovence.com/article/region/49586782207445/2050-le-scenario-noir-du-climat-en-provence?

Dans notre région, depuis le début du XXe siècle, la température moyenne a augmenté de 2,1º, soit 20 % de plus que la moyenne nationale. Et jusqu’à 2,4º dans les Alpes. "Le scénario du pire, on y va tout droit", alerte le Giec.

COP 27, novembre 2022. António Guterres, secrétaire général de l’ONU, donne le ton devant une centaine de chefs d’État, à Charm el-Cheikh (Égypte). "L’humanité a un choix : coopérer ou périr. C’est soit un Pacte de solidarité climatique, soit un Pacte de suicide collectif, avait-il lancé. (…) Nous sommes sur l’autoroute vers l’enfer climatique avec le pied toujours sur l’accélérateur."

Le monde fonce-t-il droit dans le mur ? Dans leur dernière synthèse publiée lundi, les experts du Giec estiment que "la fenêtre d’action se rétrécit, mais elle existe encore" : une "action majeure" permettrait encore d’atteindre les objectifs pour contenir le réchauffement à 1,5ºC par rapport à l’ère pré-industrielle. Mais les actions ne viennent pas ou pas suffisamment, et des symboles en disent long : la prochaine COP se tiendra à la fin de l’année à Dubaï sous la présidence de son ministre de l’Énergie, chantre des investissements gaziers.

Les scénarios du pire sont donc encore parfaitement envisageables. En France, nous sommes déjà largement au-dessus de 1,7º et c’est en Provence que le réchauffement climatique se fait le plus sentir. "Dans notre région, depuis le début du XXe siècle, la température moyenne a augmenté de 2,1º, soit 20 % de plus que la moyenne nationale. Et jusqu’à 2,4º dans les Alpes", souligne Philippe Rossello, coordinateur du Grec-Sud, l’antenne régionale du Giec. Le scénario du pire ? "On y va tout droit", prévient l’ingénieur géoprospectiviste.

Même si les promesses actuelles des États sont tenues, "on sera à 3 degrés de plus en moyenne mondiale à la fin du siècle". Dès 2050, l’impact du réchauffement climatique sur notre quotidien sera considérable. Pour s’en faire une idée, il faut lire les 10 000 pages de travaux de modélisation que le Giec a publiés depuis huit ans sur l’état de la science. Avec l’aide du Grec-Sud et du livre France 2050 de Marc Lomazzi, nous avons imaginé ce que sera dans 30 ans la vie des Provençaux. Il était une fois, Emma et Louis, le 12 juillet 2050…

Avignon est une étuve

Il est 8 heures, ce 12 juillet 2050, quand Louis, webdesigner de 28 ans, ouvre un œil. Son thermomètre connecté affiche déjà 31º. Place des Corps Saints, à l'heure du café, on respire (un peu) entre les remparts après l'étouffoir des nuits tropicales à plus de 26 degrés, sans pouvoir fermer l'œil. C'est épuisant, même pour un jeune organisme ! Et ça fait plus d'un mois que ça dure. D'après la météo, la vague de chaleur est installée pour un bon mois encore.

Désormais, l'été, c'est la fournaise de mai à septembre. Les pics à plus 45 degrés ont fait fuir les touristes qui préfèrent venir au printemps ou en automne. Les panneaux d'information municipaux rappellent que la température est encore plus intense au ras du sol et qu'il faut éviter de sortir les jeunes enfants entre midi et 18 heures... Dire que quand Louis était gamin, le festival était organisé en juillet ! Il les revoit encore, ces pauvres artistes bariolés, en sueur, au bord de l'évanouissement, qui racolaient en plein cagnard des spectateurs dont l'amour pour le théâtre s'érodait d'année en année à cause des canicules à répétition. Heureusement, depuis 2035, le festival a été décalé en mars. La saison des beaux jours. Mais du coup, Avignon en juillet, c'est un peu le désert de Gobi sur le plan culturel.

Louis irait bien passer une semaine à Paris mais il appréhende les six heures de voyage en TGV. En cette période de l'année, les temps de trajets sont multipliés par deux à cause des rails qui se dilatent et s'allongent sous l'effet de la chaleur, ce qui oblige les trains à ralentir l'allure. Et pas question de faire le déplacement en voiture : la semaine dernière, Louis a eu la peur de sa vie sur la route départementale. Les enrobés avaient fondu et collaient à ses pneus ! Des travaux ont été engagés pour changer de revêtement, mais comme toujours en été, ça traîne en longueur : les ouvriers ne peuvent travailler que la nuit sur le chantier sinon c'est la mort par grillade assurée. Et s'il allait passer une semaine à Marseille chez sa cousine Emma ?

À la mi-journée, Marseille est déserte

Même si l'humidité de la mer protège un peu la ville des pics de chaleur, on suffoque. Tout autour du Vieux-Port, on a monté de nouvelles ombrières. Avec ses nouvelles constructions passées à la chaux, "Marseille la blanche" a des airs de village grec.

Devant l'entrée des urgences de la Timone, une tente de tri a été plantée. Bien que le personnel n'ait plus le droit de prendre ses congés pendant la saison chaude, il n'est pas en nombre suffisant pour accueillir tout le monde. Déjà quinze patients victimes de coups de chaleur ce matin : les plus âgés et souvent les plus précaires tombent comme des mouches. Encore trop de logements mal isolés, les moteurs de clim' en surchauffe qui lâchent. Une étude de la London School of Hygiene and Tropical Medecine avait prévenu il y a trente ans : en 2050, les décès causés par la canicule seront multipliés par 3. Dans les couloirs de l'hôpital, des enfants, en nombre, victimes de crise d'asthme : la municipalité a beau avoir interdit les véhicules les plus polluants, la pollution de l'air associée aux allergies aux pollens fait des ravages.

Emma, 35 ans, infirmière, est inquiète. Comme toutes les mères de famille, elle connaît par coeur les symptômes de la dengue : fièvre, douleurs articulaires, nausée, maux de tête... Cette fois, cela pourrait être son tour. "Le réchauffement climatique n'a pas un impact direct sur les pandémies, prévenait, en 2020, Roger Frutos, chercheur en microbiologie moléculaire au Centre de coopération internationale en recherche agronomique (Cirad). En revanche, il joue un rôle plus ou moins positif sur la mobilité des espèces. Et donc des virus dont elles sont vecteurs."

Et aussi Quelle température fera-t-il dans les principales villes de Provence en 2050 ?

Moustiques, tiques, fourmis électriques, plus craints que les rats...

Voilà bientôt un demi-siècle que l'aedes albopictus (le moustique-tigre) a colonisé la Provence. Nous sommes passés de 50 cas autochtones de dengue en 2022 à des centaines en 2050. À Marseille, désormais, on attrape le chikungunya, la dengue ou zika sans même sortir de chez soi. La tique chasseuse qui peut faire des bonds de cent mètres et vous coller la fièvre hémorragique de Crimée-Congo crée régulièrement la panique quand ce n'est pas la fourmi électrique dont la piqûre est à hurler de douleur. Ce n'est pas faute d'avoir prévenu, rappelle souvent la presse locale, en exhumant une audition de Didier Fontenille, directeur de recherche à l'IRD, devant les députés en 2020. Il avait réclamé un "grand plan" contre les insectes vecteurs de maladie en France comme ceux qui avaient été dédiés au cancer ou à Alzheimer. Personne ne l'a écouté.

Emma passe, aussi, tous les soirs sa peau claire au crible. Avec ses températures intenables, c'est short et t-shirt six mois de l'année. Conséquence : les cancers de la peau ont augmenté de 70%.

Profiter de l'été à Marseille c'est encore possible pourtant. Mais seulement quelques heures par jour et en évitant le bitume et les îlots de chaleur. Sur la plage des Catalans, c'est à 5 heures du matin que les baigneurs viennent poser leurs serviettes. Question de température - il fait déjà 28º - et de place : la mer a grignoté 7 mètres de plage. Poser sa fouta est devenu un combat. C'est à cette heure que vont se coucher les ouvriers qui ont travaillé toute la nuit pour surélever les quais du Vieux-Port et protéger les commerces du bas de la Canebière de la submersion.

La Camargue prend l'eau

On peut encore se baigner aux Saintes-Maries de la mer. Les terres (infestées de moustiques) sont peu à peu englouties et les digues semblent dérisoires pour ralentir le phénomène. En 2023, les scientifiques prévenaient déjà : quoi qu'on fasse, la mer sera montée de 25 cm en 2050 en raison de la fonte des pôles.

Le milieu marin se réchauffe et s'acidifie, mettant en péril la biodiversité et changeant toute la chaîne alimentaire. Les gorgones se meurent en Méditerranée, des espèces invasives s'implantent sur nos côtes, comme le tétraodon et le poisson-pierre, potentiellement toxiques, ou le poisson lapin qui ratiboise les herbiers de posidonies, ravageant les habitats et les nurseries d'autres espèces.

La montagne, comme neige au soleil...

Dans les années 2020, à chaque rapport du Giec, son grand-père rigolait des scénarios catastrophe sur les hausses de température : "Tu iras t'installer au chalet, à Saint-Véran". Emma avait dix ans à l'époque et pas la tête à ce genre de lecture qui prévenait pourtant qu'en haute altitude, les températures grimpaient encore plus vite qu'au bord du littoral : entre 0,3 et 0,4º par décennie. Depuis trente ans, le manteau neigeux de moins en moins épais ne permet plus de réfléchir l'énergie solaire. En 2050, dans le parc du Queyras, relever 35º en été n'a rien d'exceptionnel.

Emma et Louis espèrent encore aller au ski cet hiver. Dans les Alpes-du-Sud, toutes les remontées mécaniques en dessous de 2 000 mètres d'altitude ont été rallongées pour amener directement les skieurs aux sommets les plus hauts. Les pistes ont singulièrement raccourci : c'est en bus que l'on redescend aux stations. Les annonces de location ne vantent plus ces "appartements au pied des pistes". Les canons à neige qui ont pallié pendant des années le manque d'or blanc ont été démontés. Il fait trop chaud, ils ne servent plus à rien.

Et aussi Climat: le Giec publie son "guide de survie" pour l'humanité

À Aix, on trinque au Boulaouane

Heureusement, pour égayer les soirées d'été d'Emma et de Louis, il reste le rosé... À consommer avec modération car avec un taux d'alcool de plus de 15 degrés, il fait vite tourner la tête. Gorgés en sucre du fait de l'ensoleillement accru, les raisins produisent un vin plus fort. "À ce rythme, dans 100 ans, ce sera du rhum !" plaisante le père de Louis, qui se souvient avec nostalgie de la légèreté fruitée des rosés de Provence d'antan. La saveur et la robe des vins aussi ont changé. Pour adapter les vignobles à la sécheresse, les producteurs ont introduit des cépages plus résistants en provenance du Maghreb. Désormais c'est Boulaouane à l'apéro !

Dans le Vaucluse et les coteaux d'Aix, les vendanges de plus en plus précoces commencent début juillet. Et pour la vigne comme pour les autres cultures, l'eau vient à manquer : -10 à 20 % de ressources en eau en moins en 2050. Malgré les alertes des spécialistes, les réseaux d'irrigation ont tardé à être rénovés. Comme en 2023, on déplore encore 30% de pertes pour cause de fuites. Un crève-coeur. D'autant que chaque été, dans le Haut-Var et les Bouches-du- Rhône, de plus en plus de petites communes doivent être alimentées en eau par camions-citernes. L'exemple du village de Seillans, en mai 2022, où 2 700 habitants avaient dû être ravitaillés en urgence n'a pas servi de leçon...

Sous la menace d'un mégafeu

Dans les zones qui souffrent le plus de la sécheresse, le manque d'eau fait fuir de nombreux habitants. Les stars ont quitté leur mas du Luberon pour aller s'installer en Bretagne ! Partout en Provence, les incendies de forêts se multiplient sur une végétation toujours plus sèche... Les pins sylvestres, les chênesblancs, à l'agonie, laissent peu à peu la place à des arbres plus petits, aux broussailles et servent de combustibles aux flammes. Le pin d'Alep, plus résistant, gagne du terrain. Dans des espaces verts qui deviennent de plus en plus inaccessibles, les mégafeux, incontrôlables, menacent. Il est loin le temps où il fallait réguler le flux de touristes prêts à tout pour un selfie au paradis des Calanques. Le paysage est lunaire et carbonisé.

La Région Paca a bien tenu ses promesses de planter cinq millions d'arbres - un par habitant. Mais en quelques heures, tous ces efforts peuvent partir en fumée. Et où en est-on du recrutement de 50 000 sapeurs-pompiers volontaires supplémentaires que réclamait dès 2022 Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers ? Aujourd'hui, les soldats du feu parviennent tout juste à protéger les habitations. À Gonfaron, les grands-parents de Louis ne peuvent plus faire assurer leur maison en bordure de forêt. Et ce ne sont pas les dispositifs de séquestration du carbone lancés par les grands industriels qui vont régler le problème.

En attendant la tornade...

À l'ombre de son grand sombrero, contemplant le massif de l'Étoile au nord de Marseille, ravagé il y a deux ans par un énième incendie, Emma croise les doigts pour qu'arrivent enfin des nuages porteurs d'une bonne pluie. En espérant que ce ne soit pas un épisode cévenol, de plus en plus fréquent avec leurs cortèges d'inondations et de drames dans des villes bétonnées. "Les événements exceptionnels vont augmenter de 20 % en intensité", prévenait, il y a 20 ans, Philippe Rossello du Grec-Sud, rappelant qu'en un demi-siècle le nombre de pluies supérieures à 200 litres/m² avait doublé. Le pire serait la formation d'un "bow echo", cet orage en forme d'arc d'une brutalité inouïe qui avait tué six personnes en Corse le 18 août 2022. Autrefois exceptionnelles, ces tornades soudaines sont désormais redoutées. Pas plus qu'il y a trente ans, ni les modèles climatiques, ni ceux de Météo France ne parviennent à les prévoir.

COP 27, novembre 2022. António Guterres, secrétaire général de l'ONU, donne le ton devant une centaine de chefs d'État, à Charm el-Cheikh (Égypte). "L'humanité a un choix : coopérer ou périr. C'est soit un Pacte de solidarité climatique, soit un Pacte de suicide collectif, avait-il lancé. (...) Nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique avec le pied toujours sur l'accélérateur."

Le monde fonce-t-il droit dans le mur ? Dans leur dernière synthèse publiée lundi, les experts du Giec estiment que "la fenêtre d'action se rétrécit, mais elle existe encore" : une "action majeure" permettrait encore d'atteindre les objectifs pour contenir le réchauffement à 1,5ºC par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais les actions ne viennent pas ou pas suffisamment, et des symboles en disent long : la prochaine COP se tiendra à la fin de l'année à Dubaï sous la présidence de son ministre de l'Énergie, chantre des investissements gaziers. Les scénarios du pire sont donc encore parfaitement envisageables. En France, nous sommes déjà largement au-dessus de 1,7º et c'est en Provence que le réchauffement climatique se fait le plus sentir. "Dans notre région, depuis le début du XXe siècle, la température moyenne a augmenté de 2,1º, soit 20 % de plus que la moyenne nationale. Et jusqu'à 2,4º dans les Alpes", souligne Philippe Rossello, coordinateur du Grec-Sud, l'antenne régionale du Giec. Le scénario du pire ? "On y va tout droit", prévient l'ingénieur géoprospectiviste. Même si les promesses actuelles des États sont tenues, "on sera à 3 degrés de plus en moyenne mondiale à la fin du siècle". Dès 2050, l'impact du réchauffement climatique sur notre quotidien sera considérable. Pour s'en faire une idée, il faut lire les 10 000 pages de travaux de modélisation que le Giec a publiés depuis huit ans sur l'état de la science. Avec l'aide du Grec-Sud et du livre France 2050 de Marc Lomazzi, nous avons imaginé ce que sera dans 30 ans la vie des Provençaux. Il était une fois, Emma et Louis, le 12 juillet 2050...

-

Claude Lorius : glaciologue.

- Par Thierry LEDRU

- Le 23/03/2023

Décès de Claude Lorius, le glaciologue français avait été l’un des premiers à lancer l'alerte sur le réchauffement climatique

Publié le 23/03/2023 à 10h49 • Mis à jour le 23/03/2023 à 17h58

Écrit par Sophie Courageot

Claude Lorius le glaciologue est retourné pour le film en Antarctique • © La glace et le ciel - un film de Luc Jacquet

Claude Lorius est mort le mardi 21 mars à l’âge de 91 ans en Bourgogne. Né à Besançon dans le Doubs, on lui doit beaucoup sur la recherche scientifique dans les pôles. Et la connaissance des glaces, qui retracent l’histoire de notre climat.

C’est un grand monsieur qui s’en va. Un puits de science qui transmettait avec une infinie douceur et patience son expérience. Claude Lorius avait fait ses études à l’Université de Besançon. Une petite annonce en 1955 sur le mur de la faculté et le voilà parti vers le grand blanc, le grand froid. On recherche des jeunes gens en bonne santé et ne craignant pas la solitude. Claude Lorius réalise son premier hivernage en Terre Adélie en 1957 sur la base scientifique Charcot. Le jeune Comtois qui aime le foot y séjourne un an.

Antarctique, l'appel de la glace

Claude Lorius entre au CNRS en 1961. Des années 60 aux années 80, Claude Lorius va prendre part à plus de 20 expéditions polaires en Antarctique principalement dont la dernière en 1984 à Vostok, station russe où la température peut descendre en dessous de 80 °C. C’est en terre Adélie qu’il fait l’une des plus incroyables découvertes... en observant dans son whisky les bulles de gaz libérées par le glaçon d’une carotte profonde. Il a l’intuition que ces bulles contiennent le secret des temps immémoriaux où elles ont été emprisonnées, détaille le site internet du scientifique. Vingt ans plus tard, la confirmation de ce pressentiment fera la une de la prestigieuse revue Nature : les activités humaines sont la cause du réchauffement climatique actuel.

Pionnier des expéditions polaires, Claude Lorius a contribué à fonder la climatologie, reconstituant le climat du passé grâce à l'étude des bulles d'air piégées depuis des millénaires dans les carottes de glace. Mais il n'a pas toujours été écouté et compris. En 1979, lors de l'émission Les Dossiers de l'écran, il est question du risque de réchauffement du climat. Le vulcanologue Haroun Tazief explique que « ce ne sont pas les volcans qui le feront, ce qui peut le faire c’est la pollution industrielle… La pollution industrielle émet des quantités de produits chimiques dont une énorme quantité de gaz carboniques » Claude Lorius, le glaciologue explique sur le plateau que 20 milliards de tonnes de gaz carbonique sont rejetées par les activités humaines. Le commandant Cousteau rétorque alors : « C’est un baratin ça. L’histoire du CO2, c’est entendu, c’est vrai on en fabrique beaucoup, mais il y a quand même des correcteurs automatiques, d’abord la végétation, puis l’océan …».

“Claude Lorius était un chercheur de terrain, il ne restait pas dans son bureau"

Les scientifiques d’aujourd’hui savent combien les travaux de Claude Lorius ont fait avancer la connaissance de notre climat bouleversé par les rejets humains de dioxyde de carbone (CO2). Florian Tolle est glaciologue au laboratoire Thema à l’Université de Franche-Comté : “Les glaces de l’Antarctique sont une formidable machine à remonter le temps. On a pu grâce aux travaux de Claude Lorius y voir les alternances entre les périodes glaciaires et douces. Cela nous a permis de voir ce qui “déraille” sur plusieurs siècles."

“Claude Lorius était un chercheur de terrain, il ne restait pas dans son bureau. Je suis très attaché à ce travail de terrain. Claude Lorius a d'ailleurs fait un hivernage dans des conditions rocambolesques” rappelle-t-il. En 1984, le glaciologue a en effet débarqué en pleine guerre froide avec des avions de l’US Army à la station russe de Vostok.

Aujourd’hui, à l’heure où fondent les glaciers et où le climat se réchauffe, ces carottes de glace continuent à intéresser les scientifiques. Le projet Ice Memory vise à collecter des échantillons de glace dans le monde entier pour les transporter et les archiver ensuite dans la station franco-italienne de Concordia.

La communauté scientifique perd l'un des siens. Et les hommages affluent. Jean-Louis Etienne, l'explorateur français a rendu hommage ce 23 mars à Claude Lorius à travers une vidéo publiée sur sa page LinkedIn et Facebook. "Merci Claude de nous avoir illustré l'histoire du climat de la terre et la nécessité de mettre à l'oeuvre un traitement contre cette machine thermique dont le processus est enclenché".

Pensons à nos enfants, nos petits-enfants

En 2015 nous demandions à Claude Lorius : Vous êtes le premier à avoir établi un lien entre la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et le réchauffement climatique : Vous êtes vraiment inquiet ? Réponse du scientifique. "Ce n'est pas inquiétant. C'est pire qu'inquiétant. Les famines, l'évacuation de populations face à la montée du niveau de la mer...Ce n'est sans doute que le début." Claude Lorius pensait aux futures générations.

En juin 2008 pour ses travaux, Claude Lorius avait été le premier Français à recevoir le prix Planète bleue pour l'environnement. En 2009, il a été promu au titre de Commandeur de la Légion d'honneur. En 2015, il est promu au rang de grand officier de l'ordre national du Mérite.

"Je suis un vieil homme à qui l'histoire a donné raison"

En 2013, à l'âge de 81 ans, Claude Lorius était reparti en Antarctique pour les besoins du tournage du documentaire "La Glace et le Ciel".

"Je m'appelle Claude Lorius et j'aurai 23 ans pour toujours" témoignait-il dans ce documentaire. "On ne voit pas arriver l'Antarctique, on bute contre lui. J'en suis rentré avec un regard unique sur le monde, et surtout cette empathie folle pour la planète sur laquelle je vis."

Ce film documentaire signé du réalisateur Luc Jacquet (La Marche de l'Empereur) avait pour but de remettre en lumière ce scientifique bisontin, mal connu du grand public, et pourtant visionnaire. Le film sorti en 2015 avait été projeté au festival de Cannes.

/regions/2020/06/08/5ede7659a18f0_image_lorius_et_antart_marc_perrey.jpg)

Claude Lorius, au cours d'un voyage en Antarctique en 2012 • © Marc Perrey

Marc Perrey, photographe de Besançon avait accompagné la production en Antarctique pour réaliser des photos. Il se souvient de cette rencontre incroyable. “Claude Lorius c’était quelqu’un qui ne parlait jamais de lui à la première personne, il mettait toujours en avant les gens avec qui il travaillait. Il était d’une grande humilité”.

-

Réalité virtuelle

- Par Thierry LEDRU

- Le 22/03/2023

J'ai toujours trouvé l'association de ces deux mots totalement déplaisante. Aujourd'hui, je vois que c'est bien plus grave que ça. Chatgpt qui écrit un roman dont personne ne saura qu'il est issu d'une IA, des photographies de tout et n'importe qui, n'importe où, sans qu'aucune certitude ne soit possible, tout le monde peut tromper n'importe qui, dans le domaine privé comme dans la dimension médiatique. Tout est possible puisque rien n'est limité et plus ces systèmes seront utilisés, plus ils progresseront, c'est là le piège. Tous ces journalistes qui cherchent à montrer les limites des systèmes ne font que nourrir les bases de données nécessaires pour rendre le système encore plus performant. C'est comme vouloir éradiquer un virus et fnalement le nourrir... On pourrait me dire qu'il vaut mieux ne pas en parler, ne pas donner les noms des sites, ne pas faire de publicités. Si sur le fond, l'idée est recevable, elle est par contre totalement naïve quant à ses effets. Demain, le nom du programme effectuant ces montages aura été partagé un milliard de fois, après-demain, il aura fait dix fois le tour de la planète.

“Je ne crois que ce que je vois". Et bien aujourd’hui, il ne faut plus croire ce que l’on voit, mais chercher à la vérifier."

https://www.radiofrance.fr/franceinter/les-fausses-images-de-macron-en-eboueur-et-de-trump-en-prison-montrent-l-incroyable-potentiel-de-l-ia-2140206

Les fausses images de Macron en éboueur et de Trump en prison montrent l'incroyable potentiel de l'IA

Par Victor Vasseur

Publié le mercredi 22 mars 2023 à 16h45

5 min

PARTAGER

Des images créées par l'IA qui représentent le président Emmanuel Macron. Celle de gauche est partagées par le compte de @n_livanis.

Des images créées par l'IA qui représentent le président Emmanuel Macron. Celle de gauche est partagées par le compte de @n_livanis. - Twitter - Midjourney

Un réalisme frappant

Le programme Midjourney est à la portée de tous. Il faut se rendre sur le site de l’IA, qui va vous rediriger vers le serveur dédié sur Discord, une plateforme de messagerie gratuite sur internet, comme le précise le site Numerama dans un tutoriel. Puis laisser jouer votre créativité. Il faut rédiger un "prompt", une phrase avec quelques mots-clefs que vous souhaitez représenter sur l’image, que l’IA va ensuite fabriquer. En un coup d'œil, on pourrait se méprendre.

La vitesse a laquelle s'est développée ces IA spécialisées dans l'image étonnent. "Je n’aurais pas pensé que ça marche aussi bien aussi vite", concède François Fleuret, professeur en informatique à l’université de Genève et spécialiste en intelligence artificielle. "Ça marche mieux que prévu. Ce sont des très gros systèmes que l’on entraîne avec de très grosses bases d’images. Ce sont des réseaux de neurones artificiels qui apprennent à imiter des vraies images." L’IA va générer ses "œuvres" grâce aux millions d’images disponibles sur le web.

Sur ces images, les détails sont précis. Pour Emmanuel Macron : son style vestimentaire, ses traits de visage, le pli de peau au niveau du cou, ses bagues aux doigts. Quand on s’y attarde, certaines images paraissent tirées d’un jeu vidéo, ou des décors d’un film.

Des images créées par l'IA qui représentent le président Emmanuel Macron.

Des images créées par l'IA qui représentent le président Emmanuel Macron. - Twitter - Midjourney

L'auteur Joann Sfar sur son compte Instagram, publie des images d'Emmanuel Macron créées par l'IA.

L'auteur Joann Sfar sur son compte Instagram, publie des images d'Emmanuel Macron créées par l'IA. - Instagram - Midjourney

Des images de Donald Trump en prison

Les internautes français s’inspirent des images réalisées il y a quelques jours aux Etats-Unis. On peut voir l’ancien président Donald Trump arrêté par la police, il tente de s’échapper. Elles sont devenues virales. L’une d’elles, publiée lundi, a été vue plus de quatre millions de fois sur Twitter. Au même moment, lundi, les médias américains relataient la possible inculpation pénale de l’ancien président américain. Il est empêtré dans une l’affaire d’argent versée avec ses fonds de campagne en 2016 à l'actrice de films pornographiques, Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une liaison, et pour qu’elle se taise.

Tout est faux dans ces images, Trump n’a pas été arrêté, pas encore en tout cas à l’heure où nous écrivons. Il apparaît également vêtu de la combinaison orange des détenus américains. Si Twitter a plusieurs fois rappelé sa volonté de lutter contre la diffusion de fausses informations, le réseau social n’avertit à aucun moment l’internaute.

Des images créées par l'IA qui représentent Donald Trump, partagées par le compte de @EliotHiggins.

Des images créées par l'IA qui représentent Donald Trump, partagées par le compte de @EliotHiggins. - Twitter - Midjourney

Des images créées par l'IA qui représentent Donald Trump, partagées par le compte de @EliotHiggins.

Des images créées par l'IA qui représentent Donald Trump, partagées par le compte de @EliotHiggins. - Twitter - Midjourney

Sur Twitter, la bloggeuse américaine Parker Molly compare deux images générées avec un an d’intervalle pour constater le bond technologique de Midjourney. À gauche, cela ressemble à une œuvre d’art contemporain, à droite, une image de presse. Le langage corporel, les vêtements, tout y est.

Début février, une autre image genérée par une intelligence artificielle avait suscité le doute. On voit un policier enlacer une manifestante. Elle est publiée le lendemain d’une journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il fallait avoir l’œil pour ne pas être trompé. Le policier comptait six doigts.

Mais à l’avenir, tous ces petits détails qui permettent de reconnaître une fausse image seront gommés, anticipe l’universitaire François Fleuret : "D’ici un an ou deux, c’est réglé je pense. Il y a un tel avantage économique, une telle pression économique pour une entreprise. On pourrait créer des photos de top models par exemple."

Le danger de la désinformation

Avec ces images, gare à la manipulation. Est-ce une œuvre artistique ? Une caricature ? Ou le but est de tromper, créer une "fake news". L’universitaire François Fleuret se souvient du discours d’un intervenant l’an passé lors d’une rencontre sur les fausses informations dans les médias : "Il disait qu’il y a eu une période bénie entre l’invention de la photographie et aujourd’hui. La photographie communiquait une information objective sur la réalité. Jusqu’à un certain point certes, avec les montages. Mais ça c'est fini. Si on nous montre une photo de quelque chose, cela n’a pas plus de valeur qu’un ragot colporter par votre voisin. Il faut se recalibrer. Si on nous dit un ragot, on va mettre en perspective."

Aux Etats-Unis, après la sortie de la version 5 de Mid-journey, des observateurs anticipaient la mort à venir d'Instagram dans les années qui viennent : si les photos n'ont plus aucune valeur, pourquoi les regarder ?

"Notre rôle est d’être de plus en plus vigilant, d’encadrer et de former les usages de ces nouvelles intelligences artificielles", affirme la spécialiste Magali Germond, co-fondatrice de l’entreprise GoofAlgo. Elle plaide pour une motion appliquée sur toutes informations issues d’un traitement algorithmique, comme un patch : "Au moins on peut garantir une bonne compréhension. Dire à l’internaute que cette image ne reflète pas la réalité. Toute personne qui utilisera, développera, exploitera un résultat issu d’un système d’IA va devoir être transparent sur sa source, l’origine de son contenu, surtout s’il le diffuse."

Sensibiliser dès l'école

Magali Germond souhaite également un enseignement dès l’école de l’utilisation de l’IA : "Ça doit être enseigné, ça devrait être au programme scolaire aujourd’hui, pour faire preuve d’esprit critique." Ces images peuvent devenir "un accélérateur à la désinformation et aux fake news". "Il faut rappeler que ces technologies n’ont pas été créées pour reconnaître le bien du mal, le vrai du faux, l’acceptable et l'inacceptable", poursuit-elle. "Elle génère du contenu sans esprit critique. Ça remet en question le dicton : “Je ne crois que ce que je vois". Et bien aujourd’hui, il ne faut plus croire ce que l’on voit, mais chercher à la vérifier."

Alors comment faire pour lutter contre la propagation de ces images, du moins mieux les cerner pour ne tomber dans le piège ? Le chercheur François Fleuret donne une piste : "Il ne faudra pas attendre que la solution soit technologique, se dire qu’une super méthode technique pour que les fausses informations ne nous envahissent pas. Je pense qu’il faut faire une croix dessus."

Vous trouvez cet article intéressant ?

Faites-le savoir et partagez-le.

-

A quel point l’avion pollue ?

- Par Thierry LEDRU

- Le 22/03/2023

Pourquoi arrêter l’avion ne devrait plus être un débat

https://bonpote.com/pourquoi-arreter-lavion-ne-devrait-plus-etre-un-debat/

Bon Pote

Mis à jour le 6 February 2023

L’avion est-il un non sens écologique ?

Avant toute chose, citons François-Marie Bréon, physicien-climatologue et auteur du cinquième rapport du GIEC, en audience à l’Assemblée nationale en juillet 2019 :

«Je pense que l’immense majorité des gens ne se rend pas compte de ce que veut dire aller à la neutralité carbone, voire diminuer par 4 nos émissions. (…) Il est évident que dans une France qui aura divisé ses émissions de gaz à effet de serre par 4, il n’y aura plus d’avion – on ne peut pas y arriver si on conserve le transport aérien. De nombreuses questions de ce type se posent. Le fait qu’il y ait encore ce genre de débats montre bien que l’on n’a pas réalisé ce que veut dire diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. »

Comment est-il alors possible que des député(e)s soient comparé(e)s à des extrémistes lorsqu’ils proposent d’instaurer des quotas sur le transport aérien ? Cela tient en 2 points majeurs : le déni, et la méconnaissance des ordres de grandeur (bien aidés par le lobby aéronautique, nous y reviendrons).

Pour être transparent, j’ai pris l’avion une bonne partie de ma vie… jusqu’à lire l’impact que cela avait sur le changement climatique. Alors j’espère que vous reconsidérerez le fait de prendre l’avion la prochaine fois après avoir lu cet article.

Sommaire

Quel est le véritable impact de l’avion sur le réchauffement climatique ?

Comment le lobby aérien manipule les chiffres pour baisser ses émissions de GES

Pourquoi prendre l’avion est aussi une question de justice climatique

Greenwashing de haute altitude

Le pseudo voyage “responsable”

Les progrès techniques compensent-ils la hausse du trafic aérien ?

Mais de toute façon l’avion il partira que je sois dedans ou pas !

Les politiques français ignorent les scientifiques

Du greenwashing dans les livres scolaires ?

L’avenir du secteur aérien est choix de vie, un choix de société

‘Ma famille habite loin, mon fils est parti étudier à l’étranger’

Voyager ne signifie pas obligatoirement prendre l’avion

A quel point l’avion pollue ?

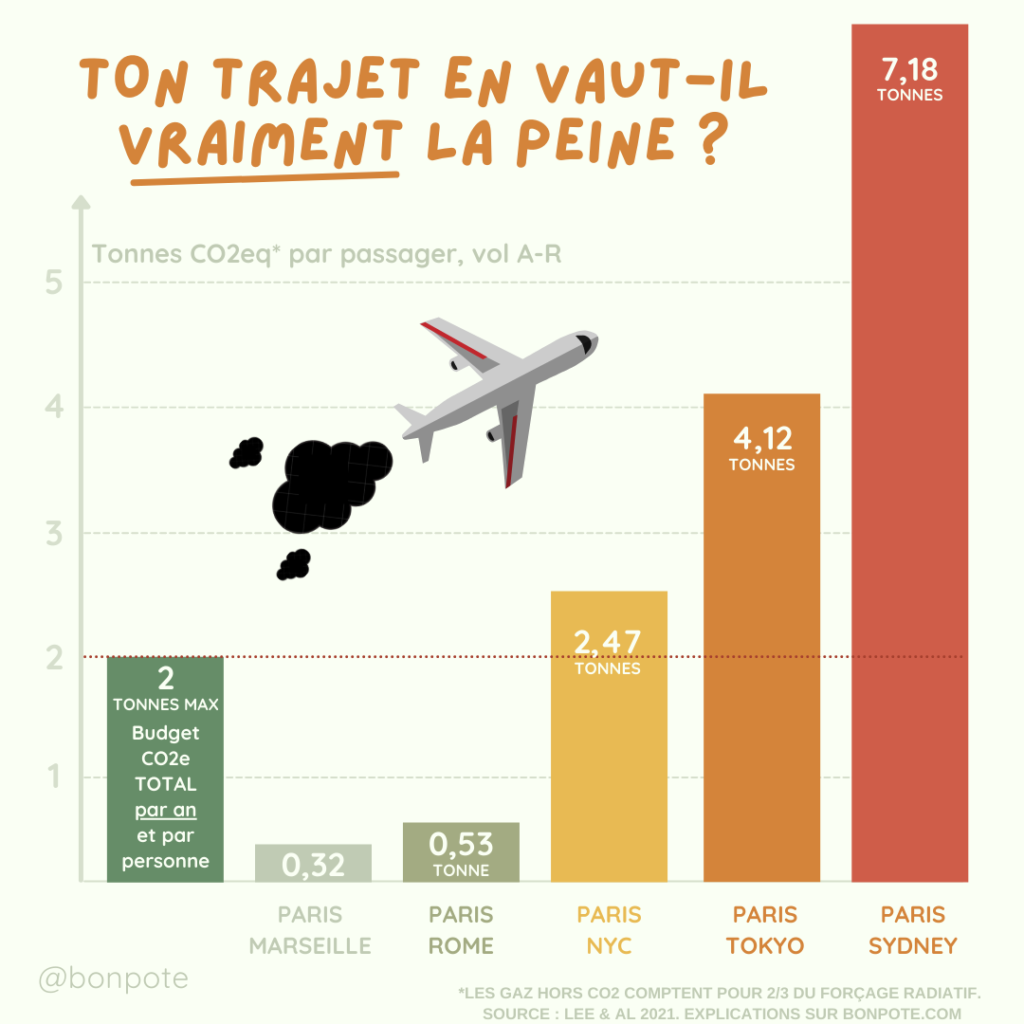

L’empreinte carbone moyenne d’un français est d’environ 10 tonnes CO2eq, et l’objectif est de la diminuer à maximum 2 tonnes de CO2eq/an. Maintenant que nous avons ce chiffre en tête, regardons ce que ‘coûte’ d’aller par exemple à New-York. En utilisant au moins 5 comparateurs différents, j’obtiens toujours un chiffre supérieur à 2 tonnes. Sur climatMundi, Greentripper, Ecolab…

A l’exception du site de la DGAC – Direction Générale de l’Aviation Civile, qui ne prend pas en compte les trainées de condensation et les cirrus qui se forment après le passage d’un avion. Pourtant, il faut les prendre en compte, car cela triple l’impact du forcage radiatif.

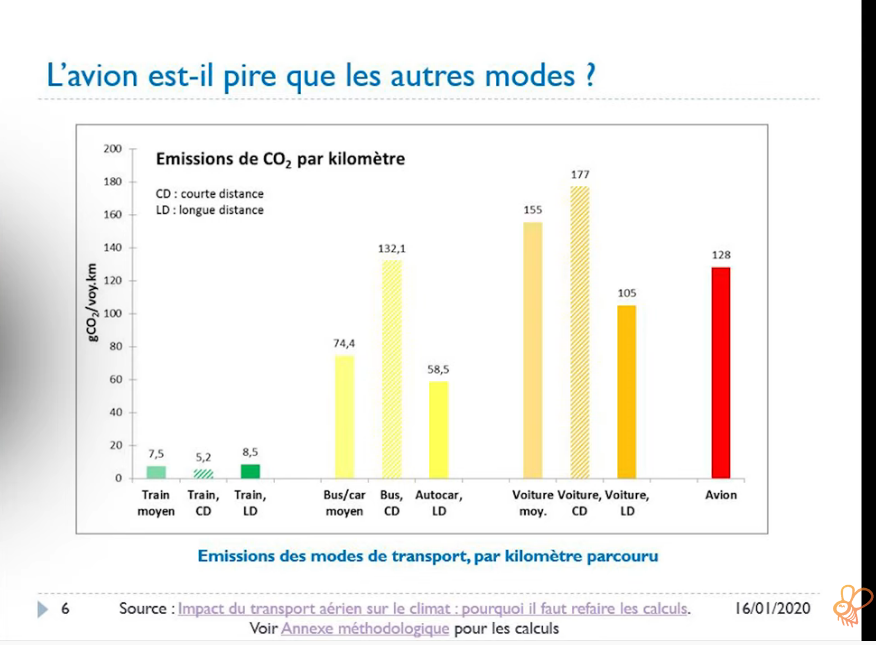

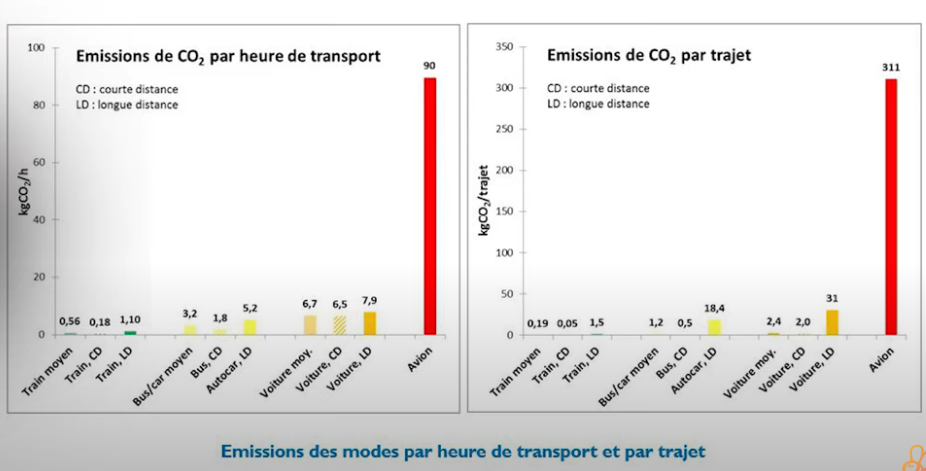

Pour simplifier, vous pouvez calculer en 3 clics l’empreinte carbone de votre trajet en avion grâce à ce simulateur. Ce graphique résume également très bien la situation. Si vous ne deviez retenir qu’une image, c’est celle ci :

Si NY est déjà trop pour une année, c’est la même chose pour n’importe quelle destination en Amérique et pour une grande partie de l’Asie. Gardez en tête que nous ne parlons que du voyage. Il faudra bien aussi se déplacer, se nourrir, se chauffer… Autrement dit, si vous avez des amis à Miami, Sydney ou Shanghai, c’est le moment d’installer Skype.

Quel est le véritable impact de l’avion sur le réchauffement climatique ?

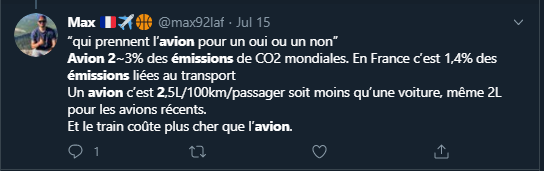

J’entends cet argument TOUS LES JOURS dès qu’il s’agit du transport aérien. ‘Oui, mais c’est que 2% des émissions, alors que la voiture hein‘.

Cela tombe bien, ce comportement a un nom : le whataboutisme. ‘Oui d’accord je pollue, mais l’autre il pollue plus !‘. C’est un immense biais statistique sur lequel se repose tout le secteur (et ceux qui prennent l’avion pour éviter la dissonance cognitive). Le secteur ne pèserait “que” quelques pourcentages des émissions..

Source : https://twitter.com/max92laf/status/1283423159434215424?s=20

Max est pilote professionnel. Max aime le whataboutisme.Soyons clairs : nous devons tout remettre en question. Vu les baisses d’émissions de CO2eq que nous devons réaliser chaque année, 1%, c’est énormissime. Il n’y aura pas de petits profits. Toute baisse d’émissions est bonne à prendre. Ce n’est pas parce que l’autre pollue plus que toi que tu ne dois pas faire d’efforts. Si nous devions attendre que l’américain ait une empreinte carbone de 2t CO2eq/an pour changer…

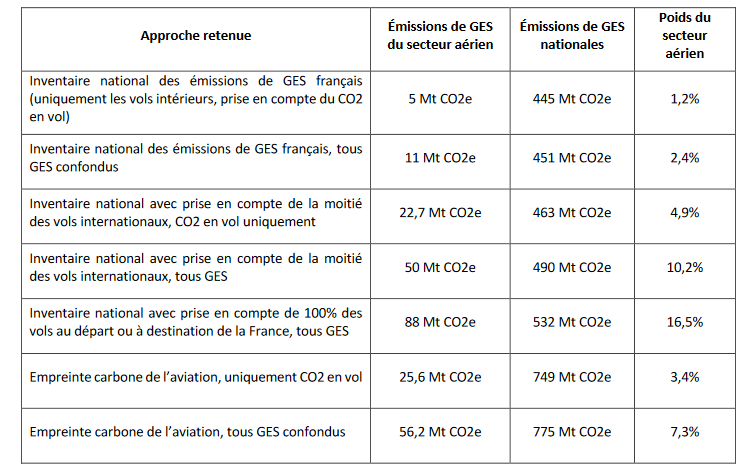

Comment le lobby aérien manipule les chiffres pour baisser ses émissions de GES

Maintenant, regardons un peu plus en détails ce 2%. Selon le cabinet B&L Evolution, fonction des différentes approches, et de l’exhaustivité du périmètre en termes de GES, le «poids» carbone de l’avion dans les émissions françaises en 2018 varie du simple au décuple:

Source : B&L Evolution

Les ordres de grandeur sont sensiblement les mêmes si nous prenons les statistiques officielles françaises : les émissions de CO₂ de l’aérien représentent seulement 2,8 % des émissions des transports et 0,8 % des émissions totales de gaz à effet de serre en 2016.

Cependant, ces faibles chiffres s’expliquent par le fait que seuls les trajets internes à la France sont comptés (outre-mer compris). C’est le secteur lui-même qui se fixe ses propres objectifs climatiques via l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), et les inventaires nationaux des émissions reflètent donc un périmètre purement national. Précisons également que le trafic international aérien a réussi à échapper à tous les traités et politiques climatiques (bien aidés par les Etats, nous y reviendrons). Deux remarques à cela :

Compter les trajets internationaux multiplie par six l’impact de l’aérien pour la France, pour le faire passer à 13,7 % des émissions des transports et 4,4 % des émissions totales du pays. On dépasse déjà légèrement les 1 ou 2% annoncés en général par le secteur…

Pensez-vous que si on avait dit à Jérôme Kerviel ‘merci de t’imposer tes propres règles de compliance Jérôme, on te fait confiance, déconne pas’, cela aurait-été une bonne idée ? La réponse est bien évidemment non. Il en est de même pour l’industrie aéronautique. La réduction des émissions de CO2 d’une activité s’accompagne systématiquement d’une baisse de vos profits. Argent ou sauvegarde de l’environnement, il faut choisir.

Pourquoi prendre l’avion est aussi une question de justice climatique

La concentration des voyages et des émissions sur une quantité restreinte d’usagers érige le transport aérien comme un marqueur important de l’injustice climatique. Les principaux émetteurs sont les populations les plus aisées, tandis que les premières victimes des conséquences du changement climatique sont et resteront des personnes qui ne seront pour la plupart jamais montées dans un avion.

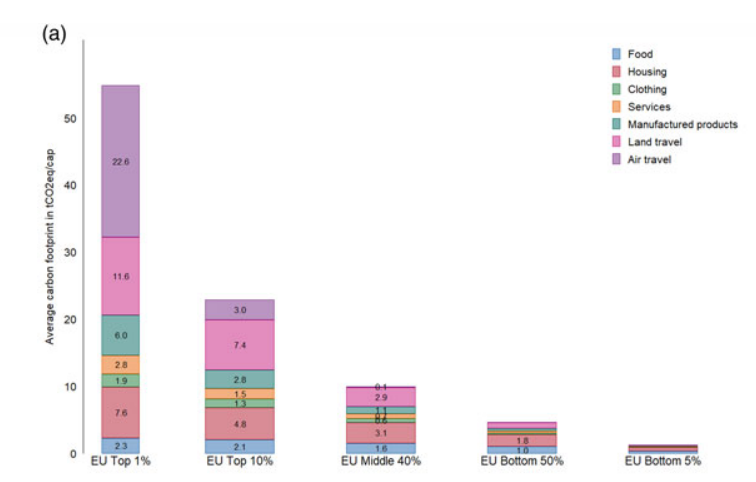

Prendre l’avion fait exploser l’empreinte carbone. Et même si certains brandissent le fameux 2%, ce 2% n’est qu’un biais statistique. A l’échelle d’un pays, la responsabilité des quelques % des personnes qui prennent régulièrement l’avion est totalement diluée par ceux qui ne le prennent qu’une fois par an… Voire pas du tout. Le graphique ci-dessous, de l’Université de Cambridge, est encore une fois révélateur de l’impact de l’avion sur l’empreinte carbone au niveau européen, qui explose pour les plus riches :

Source : Diana Ivanova

Ceci est un très bon rappel : ce sont les ménages les plus aisés qui prennent l’avion, et qui ont en général l’empreinte carbone la plus élevée. N’en déplaisent aux influenceurs, stars et autre digital nomads : il va falloir ralentir.

Exemple du branleur parisien

Puisque l’auto-dérision avait permis d’éveiller quelques consciences, reprenons l’exemple du branleur parisien. Je me rappelle de mon étonnement quand mon coloc avait eu les yeux émerveillés d’un enfant en prenant l’avion pour la première fois à 20 ans. Mais avec du recul et quelques statistiques, cela n’a rien de surprenant : en 2019, 20% des français n’avaient jamais pris l’avion de leur vie, et ce chiffre devrait sensiblement rester le même en 2020 (Covid-19..). A l’échelle mondiale, c’est 90% des êtres humains qui ne sont jamais montés dans un avion.

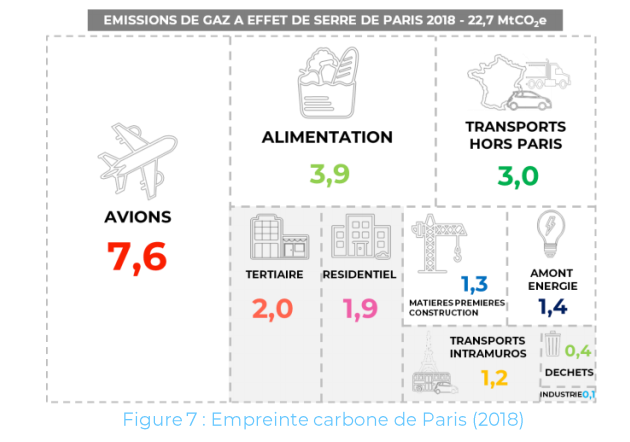

Quel meilleur exemple que la ville de Paris pour expliciter ce déséquilibre ? Si vous aviez encore un doute sur ‘Paris est-elle une ville exceptionnelle‘, la réponse est dans le graphique ci-dessous. Pour le meilleur, comme pour le pire :

source : https://cdn.paris.fr/paris/2020/02/06/dc2edb10d13ae050815850f721f5a837.pdf

La part des émissions locales, de l’ordre de 25% au sein de l’empreinte carbone, signifie que 75% des émissions générées par Paris le sont à l’extérieur de son territoire. Le premier secteur émetteur est bien sûr le transport aérien (passagers et marchandises) avec 33%. L’avion, que 2% des émissions ?

Greenwashing de haute altitude

Sans surprise, et comme partout, une vague de greenwashing s’est emparée de l’aéronautique pour rassurer tout le monde et surtout gagner du temps, pourvu que rien ne change.

Le pseudo voyage “responsable”

Nous l’avions déjà observé avec Air France qui plante des arbres, mais en creusant un peu, c’est toute l’industrie qui bien sûr se défend de polluer. Ces campagnes de ‘lobbying’ se sont accentuées notamment depuis l’essor du flygskam, ce mouvement qui prône la ‘honte de prendre l’avion’ pour des raisons climatiques. Vous le voyez venir, l’avion vert ?

https://twitter.com/GifasOfficiel/status/1203616733522808839/photo/1

Je vous encourage vivement à aller lire ‘le VRAI du FAUX‘, c’est un formidable exercice intellectuel si vous souhaitez apprendre à repérer le greenwashing et le réfuter.

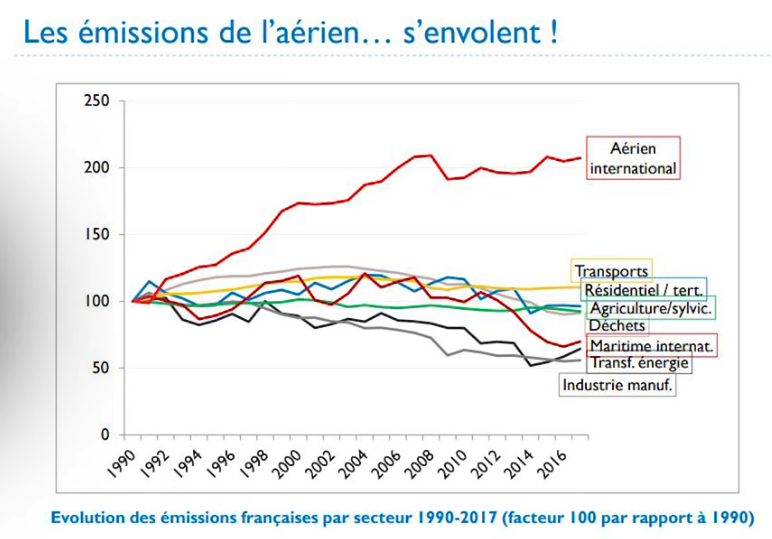

Les progrès techniques compensent-ils la hausse du trafic aérien ?

Comme le souligne le Shift Project, l’amélioration de l’efficacité énergétique a été un objectif important pour les avionneurs et les motoristes dans la mesure où la performance d’un avion neuf, en termes de consommation, est un déterminant essentiel de sa valeur. Toutefois, si de réels progrès ont été accomplis, les ingénieurs s’accordent pour constater que les avions actuels y compris leurs moteurs, atteignent une limite technico-industrielle, qui ne sera vraisemblablement pas dépassée.

De plus, les progrès d’efficacité énergétique passés ont surtout permis le développement du trafic, synonyme d’un beau paradoxe de Jevons qu’aucune politique ne s’attache à maîtriser. L’amélioration ne suffit pas à compenser, voire engendre une augmentation de demande qui dépasse alors les effets de l’amélioration première. Le résultat global et absolu est alors à la hausse :

https://www.youtube.com/watch?v=Z4aDlXZz_As&

Enfin, après des mois de discussions avec des acteurs du secteur, il en ressort que toutes les améliorations (et c’est bien normal, tout le monde fait pareil) ont été réalisées avant tout dans un but économique et non écologique. Les émissions n’ont jamais vraiment été un sujet, sauf ces dernières années avec l’engouement médiatique, menant à ce que le changement climatique devienne la crainte numéro une des français.

Mais de toute façon l’avion il partira que je sois dedans ou pas !

Vous avez très certainement déjà lu ou entendu cet argument. “Oh ça va, l’avion partira que je sois dedans ou pas, autant que j’en profite !“. C’est malheureusement très courant, et les réponses sont simples. Voici quelques éléments pour y répondre :

La demande vient gonfler l’offre proposée. Moins de billets achetés = moins d’avions. “Quand on pense qu’il suffirait que les gens n’achètent plus pour que ça ne se vende pas”, disait Coluche. Pas très loin de la vérité.

Une compagnie se doit d’être rentable. Voler à vide est une solution court terme (observée en partie pendant la Covid), mais sur le long terme, la compagnie arrête les vols. Ajoutez à cela les scandales et les polémiques des avions qui volent à vide, et vous comprendrez que ce n’est pas soutenable pour une compagnie.

Cet argument est aussi valable pour le train. Vous pensez que des trains seront maintenus combien de temps s’ils sont vides ? Qui acceptera de payer ?

Les actions individuelles dans le réchauffement climatique sont importantes, tout comme les actions collectives. Nous aurons besoin des deux, donc ici des changements à la fois sur l’offre et la demande.

Une question morale et éthique

Aussi, et on l’oublie trop souvent, le changement climatique est une question morale et éthique. Oser dire “l’avion partira que je sois dedans ou pas, autant que j’en profite ” c’est l’équivalent d’aller chez le boucher et de dire “oh ça va, l’animal est déjà mort, autant en profiter ! “. Comme si vous étiez obligé(e) de faire quelque chose, contraint(e) et forcé(e), sinon quelqu’un d’autre en profiterait…

Enfin, l’exemplarité est un vecteur important de changement, notamment lorsque vous avez une grande audience comme les influenceurs. Leur empreinte carbone ne s’arrête pas au seul voyage à Bali ou N-Y qu’ils exposent en photo sur Instagram : c’est bien plus important que cela.

Les politiques français ignorent les scientifiques

Le plus inquiétant reste la faculté de nos politiques à ne pas écouter nos experts. Une des demandes du Haut Conseil pour le Climat dans son premier rapport est très claire : ‘Les objectifs concernant les transports internationaux, aériens et maritimes, devraient être intégrés et élevés au même niveau que les objectifs nationaux‘, page 15, recommandation 7. Ce rapport demande la même chose pour les émissions indirectes dues à la consommation de biens importés.

Pensez-vous que cela a été mis en place ? Non. Pensez-vous que Madame Borne, alors Ministre de la Transition écologique et solidaire, soit en ligne avec l’Accord de Paris lorsqu’elle souhaite l’agrandissement du Terminal 4 à Paris ? Non. Heureusement, Madame Borne a beaucoup d’humour et avait donné une justification absolument incroyable : l’avion zéro carbone en 2035. Et bien j’ai une mauvaise nouvelle Madame Borne : l’avion à pédales n’existe pas encore pour faire Paris-Rio.

Rassurez-vous, Madame Borne n’est pas la seule dans ses oeuvres. Elle était bien aidée par Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État chargé des Transports. Ayant fait toute sa carrière dans l’aviation et ayant voulu d’ailleurs créer une compagnie aérienne, il croit dur comme fer à une industrie aéronautique ‘responsable’.

Pensez-vous, à la vue de la photo ci-dessous, que Jean-Baptiste fera un choix objectif pour l’avenir des français, quand on lui dira qu’il faut absolument réduire le trafic aérien ?

Du greenwashing dans les livres scolaires ?

Cerise sur le gâteau.

Valérie Cabanes l’a encore rappelé récemment : la clef de la lutte contre le changement climatique passera par l’éducation. Je me mets à la place d’un enfant en classe de CM1 qui ouvre ce livre et tombe sur cette page. J’appelle cela tout simplement un scandale. Teddy Rinner a beau nous faire son plus beau sourire, c’est un scandale de voir cela dans un livre pour enfants.

Source : manuel scolaire CM1-CM2, programme 2020-2021.

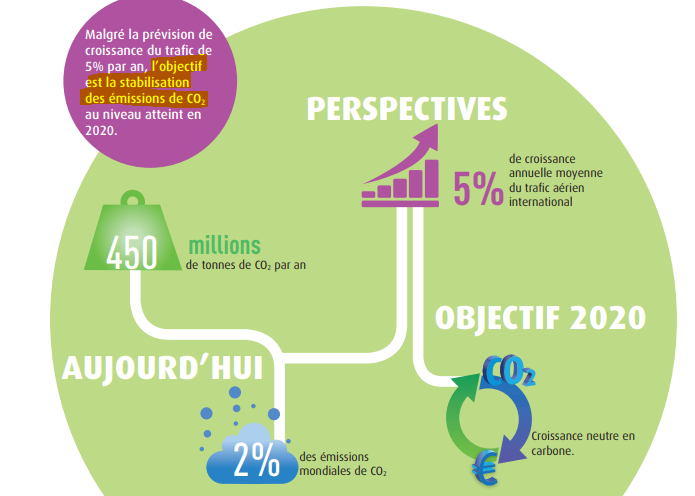

La page d’après est sûrement pour savoir comment aller à la boulangerie avec son SUV.Malheureusement cela ne s’arrête pas dans les livres d’enfants, puisque les sources officielles disponibles sur le site du gouvernement vous proposent le même genre de bourrage de crâne et greenwashing. Voyez l’image ci-dessous : nous devons RÉDUIRE nos émissions, pas les stabiliser. RÉDUIRE. Est-ce si dur à comprendre ? Compréhension de texte, niveau CM1.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Aviation_et_changement_climatique.pdf

L’avenir du secteur aérien est choix de vie, un choix de société

Le changement climatique, au-delà des connaissances scientifiques pré-requises pour l’aborder, est un avant tout un problème de société. Nous devons réfléchir à ce que nous devons et pouvons faire pour s’occuper de ce problème. A l’instar du sport de haut niveau, cela veut dire faire des choix arbitraires sur “qu’est-ce qui peut continuer”, “qu’est-ce qui doit changer, se transformer” et “qu’est-ce qui doit être arrêté”.

La place que l’on donnera à l’aérien à l’avenir reflétera donc un choix sociétal et éthique : parmi les changements à opérer pour atteindre un monde neutre en carbone, est-on prêts à sacrifier quelques trajets en avion pour préserver des conditions de vie acceptables dans les décennies à venir ?

Nous devrons réduire (voire arrêter) certaines activités et ne pas attendre des innovations qui arriveront (si elles arrivent) trop tard. Dans cette mesure, le transport aérien, avec 75% de transport “loisir/famille” et 25% de “business”, est en première ligne.

Soit nous réduisons de nous-mêmes volontairement dans le cadre de la lutte contre les impacts environnementaux, soit les contraintes physiques de contraction des ressources s’en chargeront pour nous tôt ou tard. Alors, aligner le transport aérien sur l’objectif de l’Accord de Paris passera par une remise en cause des hausses du trafic.

Ce changement arrivera en partie grâce à des changements de comportement individuels (voyager moins loin, moins souvent, privilégier d’autres modes), mais devra aussi passer par une régulation plus forte au niveau international pour donner les bonnes incitations au secteur.

‘Ma famille habite loin, mon fils est parti étudier à l’étranger’

Dans la continuité des choix à faire, celui de partir vivre à l’étranger (loin de sa famille et de ses amis) devra également prendre en compte l’empreinte carbone. L’exemple qui me vient en tête est la mère qui voit sa fille partir vivre en Australie. Ces personnes doivent comprendre que ‘rentrer une fois par an‘ ou ‘aller visiter ma fille seulement une fois par an‘ signifie atteindre 3x le budget carbone que vous devriez faire en une année. En un seul aller-retour.

Compte tenu des arguments explicités ci-dessus, il est inconcevable de faire ce type de voyage une fois par an en avion. Comme proposé par Mme Batho et Mr Ruffin, si des quotas sont imposés, certains types de voyages feront bien sûr partie des exceptions (santé, travail…). Mais en aucun le loisir des uns ne doit pourrir l’avenir des autres.

S’il était nécessaire de le rappeler, que vous émettiez du CO2 en France ou dans le sud du Brésil a exactement le même impact sur le changement climatique, mais n’aura pas les mêmes conséquences pour tout le monde.

Le mot de la fin

L’avion n’est pas LE problème, mais il est bel et bien l’un des (nombreux) problèmes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Impossible de négliger son impact climatique, notamment lorsque l’on regarde les tendances actuelles et futures.

Celles et ceux qui prennent l’avion font exploser une empreinte carbone généralement déjà bien élevée. ces personnes faisant généralement partie des catégories de population les plus aisées. Même si cela fera grincer des dents quelques digital nomads et fans d’avion vert, les chiffres sont sans équivoque.

Cet article n’avait pas pour but de donner des solutions dans le but de transformer l’industrie aéronautique. A défaut qu’elle le fasse elle-même, le Shift Project ou encore B&L Evolution l’ont fait. Le but était de pouvoir se faire une idée, tant sur les ordres de grandeur que d’un point de vue éthique, de ce que cela représente de prendre l’avion aujourd’hui. Ce sujet concerne tout le monde, comme le rappelle à juste titre cette lettre d’ Atécopol aux salariées et salariés de l’aéronautique toulousaine.

D’un point de vue individuel, la “solution” est assez simple. Pour ceux qui le prennent, il faut limiter, voire arrêter de prendre l’avion.

Pour les 20% des Français qui ne l’ont jamais pris, ne pas envisager de le prendre, ou rarement, malgré cet alléchant Paris-Dublin à 10€… en partance de Beauvais. Je ne cesserai de le répéter jusqu’à ce que cela soit une obligation légale : il faut mieux se déplacer, moins se déplacer.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=Z4aDlXZz_As&

Source : https://www.youtube.com/watch?v=Z4aDlXZz_As&

Voyager ne signifie pas obligatoirement prendre l’avion

Par souci de se concentrer uniquement sur l’usage de l’avion, j’ai volontairement laissé de côté l’impact catastrophique du tourisme de masse. Mais si vous souhaitez creuser cette question, je vous recommande le livre du sociologue Rodolphe Christin, Manuel de l’antitourisme, publié aux éditions Écosociété.

Il prône une réhabilitation du voyage, du vrai, celui du temps long, de l’incertitude et de l’aventure, à l’opposé du voyage actuel, consommateur insatiable de territoires mis en production touristique, au détriment des populations et environnements locaux.

Nous devons collectivement repenser les notions de voyage et de loisir. Avant d’avoir des envie d’ailleurs, rappelons tout de même que la France est le pays le plus visité au monde. Peut-être devrions nous profiter un peu plus de notre pays et le (re)découvrir, afin de l’apprécier à sa juste valeur.

-

"Chaque dixième de degré compte"

- Par Thierry LEDRU

- Le 22/03/2023

Facebook Twitter Instagram Linkedin

Search

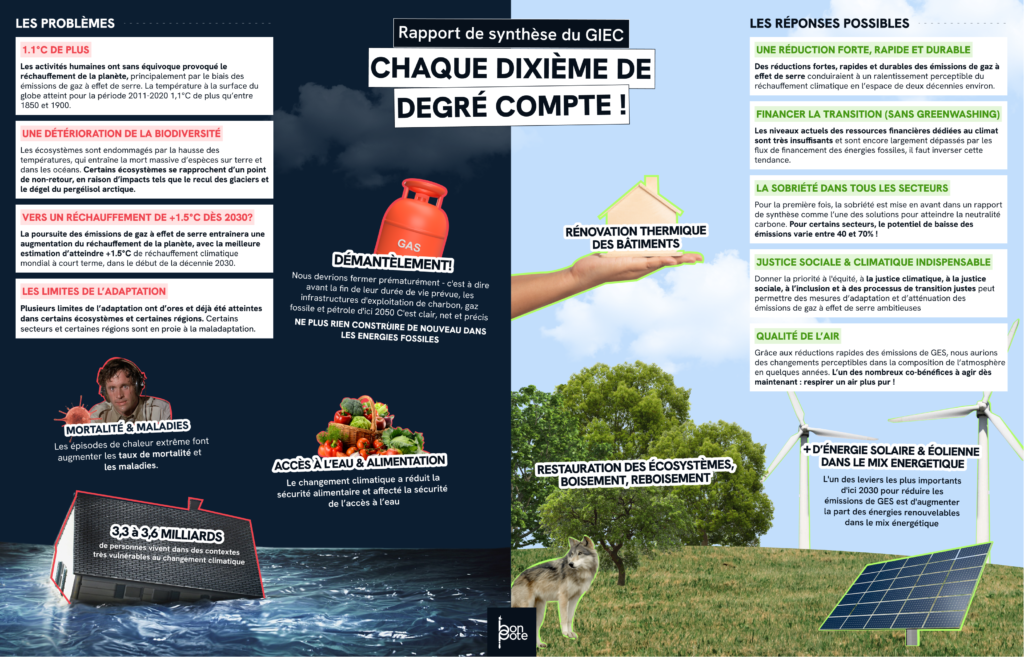

Rapport de synthèse du GIEC : chaque dixième de degré compte

Bon Pote

Mis à jour le 22 March 2023

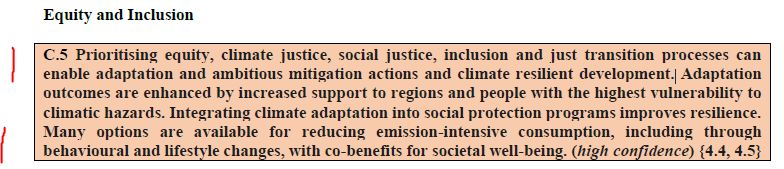

Le rapport de synthèse (SYR) du sixième rapport d’évaluation du GIEC est enfin sorti ! Il résume l’état des connaissances du changement climatique, de ses impacts et risques généralisés, ainsi que de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci.

Ce rapport met l’accent sur l’interdépendance du climat, des écosystèmes et de la biodiversité, ainsi que des sociétés humaines ; la valeur des diverses formes de connaissances ; et les liens étroits entre l’adaptation au changement climatique, l’atténuation de ses effets, et la gestion des risques.

Il met également en évidence les pertes et préjudices (article à lire sur le sujet) que nous subissons déjà et que nous continuerons à subir à l’avenir, frappant particulièrement les personnes et les écosystèmes les plus vulnérables. C’est très important, et nous ne pouvons qu’espérer que les médias français et politiques parlent désormais davantage de justice climatique.

Pour faciliter la lecture, cet article revient sur les principaux points de ce rapport de synthèse du GIEC, puis y répond sous forme de Q&A afin de clarifier certaines idées reçues qui avaient beaucoup circulé lors de la sortie du dernier rapport.

Sommaire

Avant-propos : avant de plonger dans le rapport de synthèse du GIEC

Les points clefs du rapport de synthèse du GIEC

Etat actuel du monde et tendances

Réchauffement observé et ses causes

Progrès actuels en matière d’adaptation, lacunes et défis

Des flux financiers insuffisants

Changements climatiques futurs, risques et réponses à long terme

Les réponses à court terme : comment agir ?

Urgence d’une action climatique intégrée à court terme

Q&A : les questions les plus fréquentes

Est-ce qu’il est trop tard ? Est-ce qu’il nous reste 3 ans ?

Les énergies fossiles mentionnées 8 fois dans le rapport de synthèse du GIEC

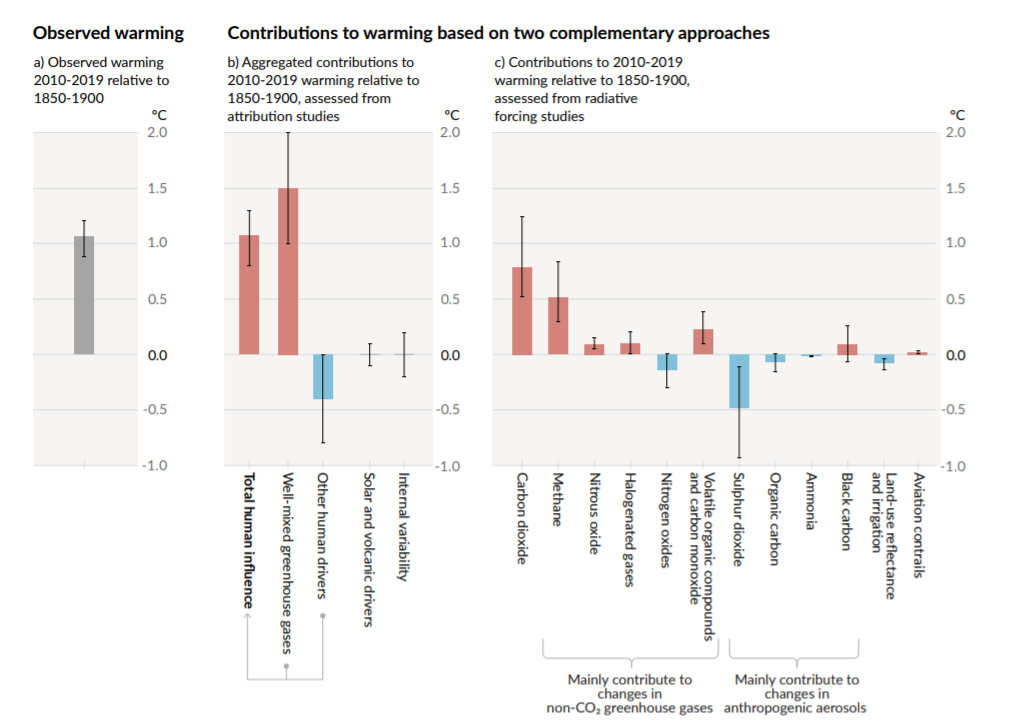

Le réchauffement est-il à 100% ou en partie causé par l’homme ?

Pourquoi un rapport de synthèse du GIEC s’il n’y a rien de nouveau ?

Infographie synthèse du rapport du GIEC

Avant-propos : avant de plonger dans le rapport de synthèse du GIEC

Avant de lire la suite, il est indispensable que vous sachiez ce qu’est le GIEC, comment sont sélectionnés les auteurs qui rédigent le rapport, quel est le processus de sélection des articles scientifiques, qui le finance, etc. Si vous le savez, tant mieux, sinon, lisez cet article qui résume son fonctionnement en cinq minutes.

Le rapport de synthèse du GIEC intègre les principales conclusions du sixième rapport d’évaluation (AR6) sur la base des contributions des trois groupes de travail et des trois rapports spéciaux. Dans la mesure où c’est un résumé, vous pouvez lire une synthèse de chaque groupe :

Groupe de travail I : la plus grande mise à jour de l’état des connaissances scientifiques et de la compréhension physique sur le climat

Groupe de travail II : il porte sur les impacts, l’adaptation et la vulnérabilité des sociétés humaines et des écosystèmes au changement climatique. Comparé aux précédentes versions, ce rapport intègre davantage l’économie et les sciences sociales, et souligne plus clairement le rôle important de la justice sociale dans l’adaptation au changement climatique.

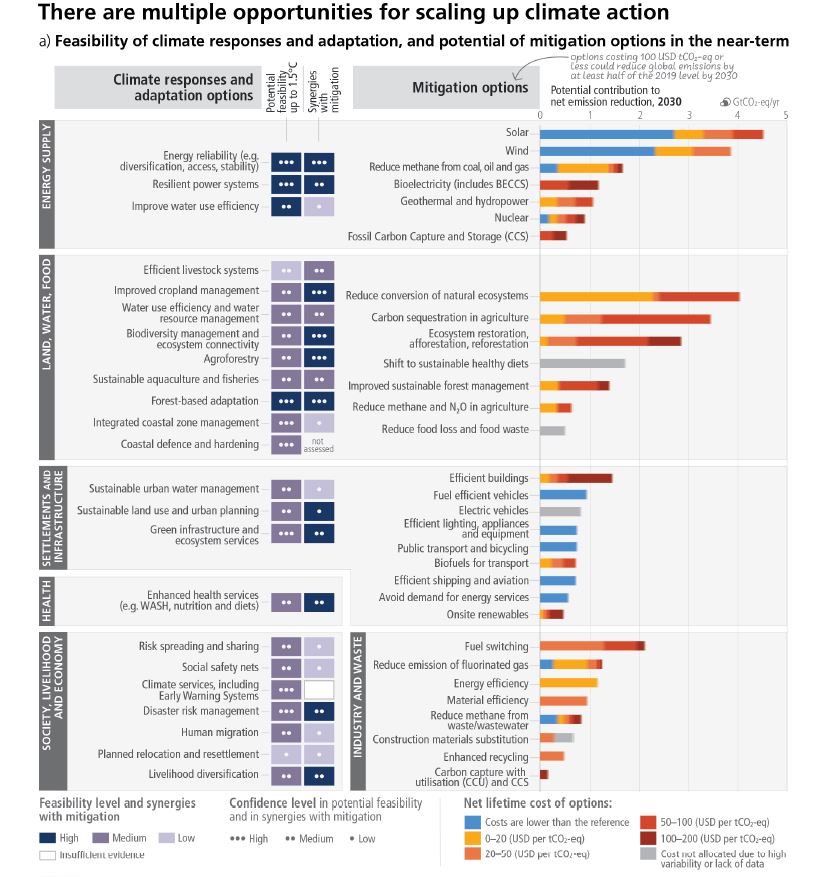

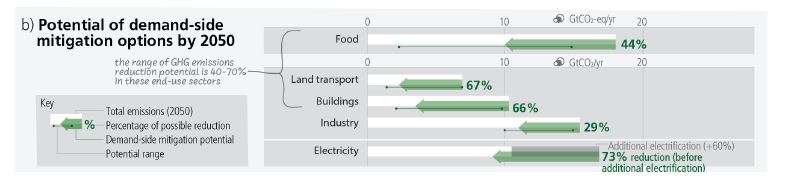

Groupe de travail III : ce rapport fournit une évaluation mondiale et actualisée des progrès et des engagements en matière d’atténuation du changement climatique. Pour le dire plus simplement : quelles sont les solutions pour atteindre la neutralité carbone et stopper le changement climatique d’origine humaine.

Enfin, dernier point très important, le rapport de synthèse ne contient pas de nouvelles données scientifiques, mais simplement un récapitulatif des principales conclusions des publications précédentes.

Les points clefs du rapport de synthèse du GIEC

Le rapport se compose de trois parties : l’état actuel du monde et les tendances, les changements climatiques futurs, risques et réponses à long terme et enfin les réponses à court terme. Le rapport de synthèse ne fait que 36 pages, mais est extrêmement dense et il vous faudra bien une à deux heures pour le lire entièrement… et le digérer.

Etat actuel du monde et tendances

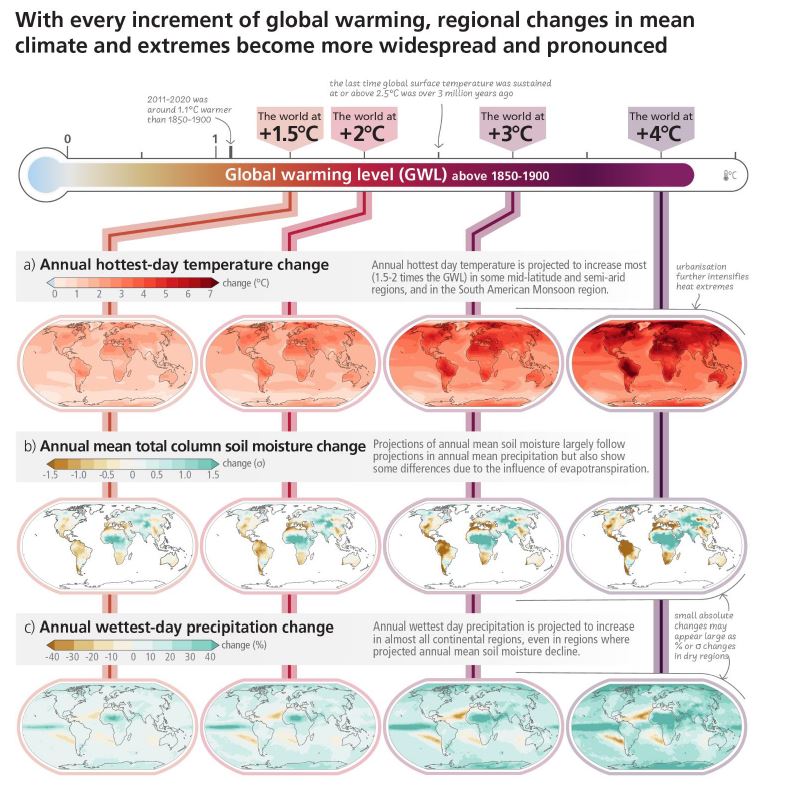

Réchauffement observé et ses causes

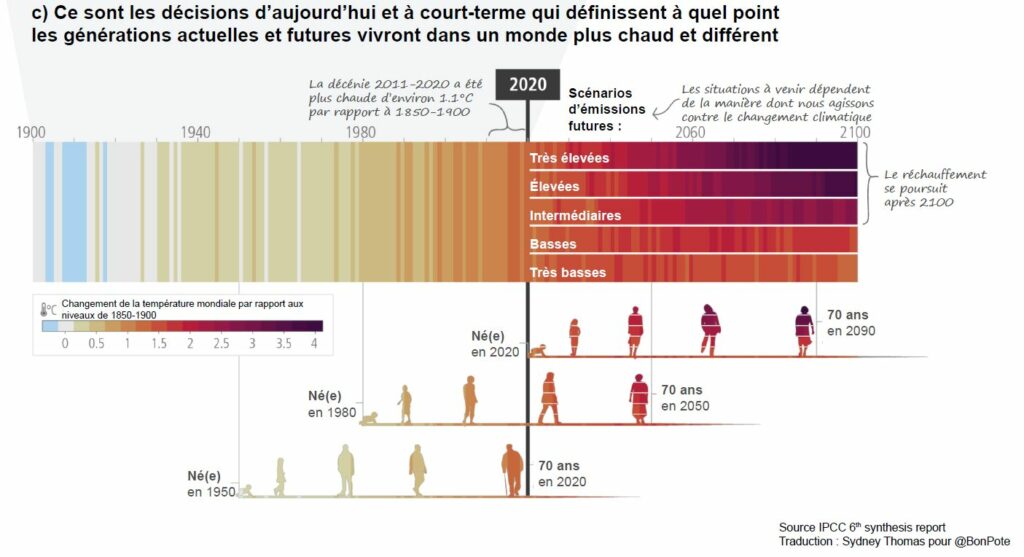

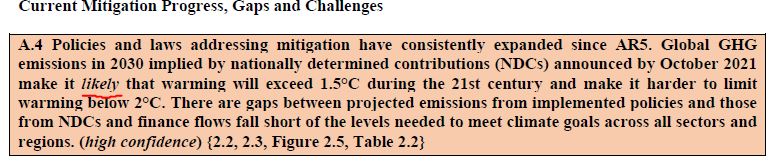

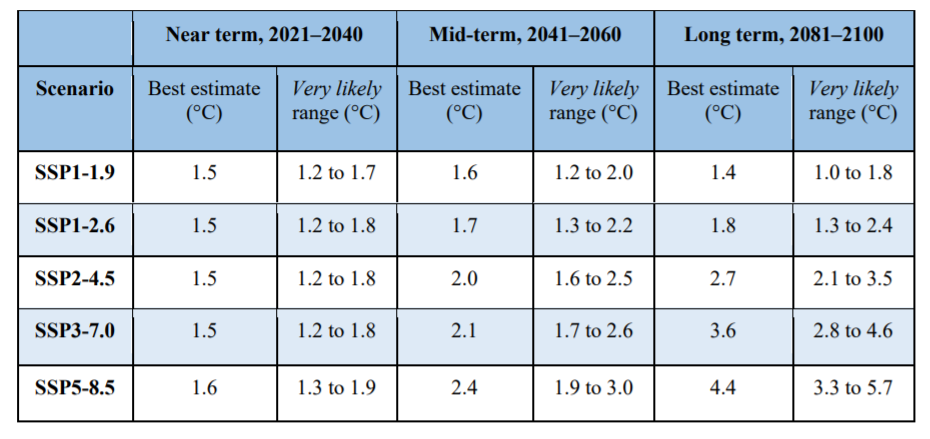

Les activités humaines ont sans équivoque provoqué le réchauffement de la planète, principalement par le biais des émissions de gaz à effet de serre. La température à la surface du globe atteint pour la période 2011-2020 1,1°C de plus qu’entre 1850 et 1900.

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont continué à augmenter, avec des contributions historiques et actuelles inégales de l’utilisation non durable de l’énergie, de l’utilisation des terres et du changement d’affectation des terres, des modes de vie et des modes de consommation et de production dans les régions, entre les pays et entre les pays et les régions.

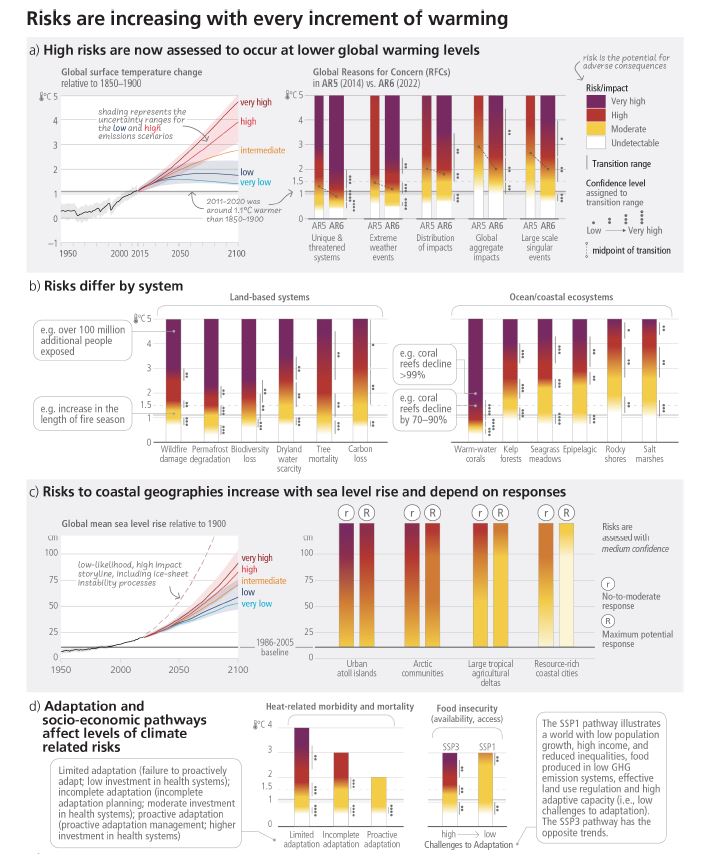

Environ 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes très vulnérables au changement climatique – les personnes vivant dans des régions très vulnérables avaient 15 fois plus de risques de mourir d’inondations, de sécheresses et de tempêtes entre 2010 et 2020 que celles vivant dans des régions très peu vulnérables.

Les écosystèmes sont endommagés par la hausse des températures, qui entraîne la mort massive d’espèces sur terre et dans les océans. Certains écosystèmes se rapprochent d’un point de non-retour, en raison d’impacts tels que le recul des glaciers et le dégel du pergélisol arctique.

Le changement climatique a réduit la sécurité alimentaire et affecté la sécurité de l’accès à l’eau. Les épisodes de chaleur extrême font augmenter les taux de mortalité et les maladies.