Blog

-

Restaurer la nature

- Par Thierry LEDRU

- Le 06/07/2024

On a dépassé la centaine d'arbres plantés en trois ans sur notre terrain. On mange ce que produit le jardin. On se déplace très peu. On n'achète rien qui ne soit nécessaire. J'ai les mêmes vêtements depuis bien, bien longtemps. Le soir, on utilise des lampes solaires portatives. Nathalie fabrique elle-même les produits d'entretien et de toilette. On recycle, rénove, récupère, répare. On ne prend évidemment jamais l'avion.

On ne peut rien faire de plus à part mourir pour limiter totalement notre empreinte.

La restauration de la nature est notre seule solution pour le climat

Richard Heinberg, Résilience

1er juillet 2024 (traduction DeepL)

Le changement climatique est un problème énorme et compliqué. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont une tendance compréhensible à le simplifier mentalement en se concentrant sur une seule cause (les émissions de carbone) et une seule solution (les énergies alternatives). Jan Konietzko, spécialiste du développement durable, a appelé cela la "vision tunnel du carbone". Cette simplification excessive du problème conduit à des solutions techniques qui, en réalité, ne règlent rien. Malgré les milliers de milliards de dollars déjà dépensés dans les technologies à faible teneur en carbone, les émissions de carbone continuent d'augmenter et le climat est déstabilisé plus rapidement que jamais.

Pour comprendre le changement climatique, il faut embrasser la complexité : non seulement les gaz à effet de serre piègent la chaleur, mais nous mettons également à mal les systèmes naturels qui refroidissent la surface de la planète et séquestrent le carbone atmosphérique - les systèmes de glace, de sol, de forêts et d'océans. La compréhension de cette complexité permet d'envisager de nouvelles façons de penser le changement climatique et d'y apporter des réponses viables.

Presque tout ce que nous faisons pour provoquer le changement climatique fait appel à la technologie - des voitures aux fours à ciment en passant par les tronçonneuses. Nous, les humains, aimons la technologie : elle est source de profits, d'emplois, de confort et de commodité (pour certains, en tout cas ; elle tend également à aggraver l'inégalité économique générale). Comme on pouvait s'y attendre, nous nous tournons vers des technologies alternatives pour résoudre ce qui est sans doute le plus grand dilemme que l'humanité ait jamais créé pour elle-même. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas la bonne approche ? Et si le développement des technologies ne faisait qu'aggraver le problème à long terme ?

Dans cet article, nous verrons pourquoi il n'existe pas de solution technique viable au changement climatique et pourquoi les arbres, les sols et la biodiversité sont nos véritables bouées de sauvetage.

Les machines ne nous sauveront pas

Avant d'aborder les solutions naturelles, il convient de se demander si la technologie a un rôle à jouer. Quelles sont les machines présentées comme les principales solutions au problème du climat, et quels sont leurs points forts et leurs inconvénients ? Il existe quatre grandes catégories.

La première catégorie de technologies climatiques comprend les machines de production d'énergie à faible teneur en carbone, notamment les panneaux solaires, les éoliennes et les centrales nucléaires. Ces sources d'énergie produisent de l'électricité avec un minimum d'émissions de carbone. Cependant, elles ne sont pas exemptes de problèmes ou de risques. L'énergie éolienne et l'énergie solaire sont intermittentes, ce qui nécessite un stockage de l'énergie (par exemple, des batteries) et une refonte majeure du réseau. La construction de ces sources d'énergie à une échelle suffisante pour remplacer notre consommation actuelle de combustibles fossiles nécessiterait d'énormes quantités de matériaux, dont certains sont rares, et l'extraction de ces matériaux détruit l'habitat et pollue l'environnement. Le recyclage pourrait éventuellement minimiser les besoins en matériaux, mais il a ses limites. L'énergie nucléaire souffre également du dilemme de l'échelle (pour faire une différence significative, nous devrions construire un nombre énorme de centrales nucléaires, et rapidement), mais elle ajoute des problèmes liés à la rareté du combustible, au confinement et à l'élimination des déchets, ainsi qu'aux risques d'accidents et de prolifération des armes nucléaires.

La deuxième catégorie de technologies comprend les technologies consommant de l'énergie pour faire fonctionner le monde industriel moderne - les machines pour la fabrication, le chauffage, l'exploitation minière, l'agriculture, l'expédition et le transport. Dans de nombreux cas, les versions à faibles émissions de ces machines ne sont pas encore commercialisées, et beaucoup d'entre elles peuvent ne pas fonctionner à un coût aussi bas que les technologies actuelles (la fabrication de ciment et l'aviation sont deux industries qu'il sera difficile de décarboniser). Une fois encore, il y a le dilemme de l'échelle et la nécessité de disposer de plus de matériaux. Nous avons construit notre infrastructure industrielle actuelle sur une période de plusieurs décennies ; le remplacement rapide d'une grande partie de cette infrastructure afin de minimiser le changement climatique nécessitera une explosion sans précédent de l'extraction des ressources et de l'utilisation de l'énergie.

Une troisième catégorie de technologies de lutte contre le changement climatique consiste en des machines permettant de capturer le carbone de l'atmosphère afin de le stocker en toute sécurité pendant de longues périodes. Des technologies de "capture directe de l'air" (ou DAC) ont été mises au point et commencent à être installées. Toutefois, une méta-étude récente a conclu que ces machines souffrent de problèmes d'échelle, de coût, d'exigences en matière de matériaux et d'une consommation d'énergie élevée. Les auteurs de l'étude affirment que la priorité accordée par les décideurs politiques à la capture mécanique du carbone a jusqu'à présent abouti à un "bilan d'échec".

Si aucune de nos autres méthodes mécaniques de lutte contre le changement climatique ne fonctionne, il reste un dernier recours : les technologies de refroidissement de la planète par la gestion du rayonnement solaire. Cette solution de "géo-ingénierie solaire" consisterait à disperser de grandes quantités de minuscules particules réfléchissantes dans l'atmosphère terrestre (c'est ce que l'on appelle l'injection d'aérosols stratosphériques) ou à construire un parasol spatial pour ombrager la planète. Les critiques soulignent que ces technologies pourraient avoir des conséquences inattendues aussi graves, voire pires, que le problème qu'elles tentent de résoudre.

Il est difficile de s'opposer à la mise en œuvre d'au moins certaines de ces technologies à une échelle modeste. L'humanité est devenue systématiquement dépendante de l'énergie provenant du charbon, du pétrole et du gaz pour répondre à ses besoins fondamentaux, notamment en matière de logement, d'alimentation et de soins de santé. L'élimination rapide et complète des combustibles fossiles, sans avoir déployé d'autres sources d'énergie, entraînerait l'appauvrissement de millions ou de milliards de personnes. Un argument similaire pourrait être avancé en ce qui concerne les machines de fabrication, d'agriculture et de transport à faible émission de carbone : nous avons besoin d'autres moyens pour fabriquer des objets, produire de la nourriture et nous déplacer. Mais notre besoin de ces machines n'efface pas leurs coûts environnementaux inhérents, notamment l'épuisement des ressources, la pollution et la perte d'habitat.

L'examen des solutions techniques disponibles conduit à deux conclusions inévitables. Premièrement, le problème ne réside pas seulement dans les émissions de carbone en tant que telles, mais aussi dans la manière dont nous habitons notre planète (nous sommes trop nombreux à utiliser trop de choses, trop vite). Deuxièmement, nous avons besoin de moyens non technologiques pour faire face à la crise climatique.

Refroidir à la manière de la nature

Au cours de centaines de millions d'années, la nature a développé des cycles de refroidissement qui maintiennent la température de surface de la planète dans certaines limites (bien que le climat de la Terre oscille de manière significative). Le cycle de l'eau, qui fonctionne à grande et à petite échelle, est le plus important de ces cycles. À grande échelle, les courants océaniques déplacent d'énormes quantités d'eau autour de la planète, transférant plus d'eau sur la terre via les précipitations qu'il ne s'en évapore. À petite échelle, l'eau tombe sous forme de pluie ou d'autres formes de précipitations, est absorbée par le sol, est absorbée par les plantes et transpire ou s'évapore à nouveau dans l'atmosphère. Ce double cycle de l'eau a un effet net de refroidissement.

L'homme industriel a déstabilisé le cycle de l'eau à l'échelle planétaire. L'agriculture industrielle dégrade les sols, qui retiennent moins d'eau. Les villes en expansion couvrent le sol et canalisent les eaux de pluie vers la mer par l'intermédiaire des collecteurs d'eaux pluviales, au lieu de conserver l'eau sur la terre. Les trottoirs et les bâtiments créent l'effet bien connu d'"îlot de chaleur" urbain, qui peut faire grimper les températures de plusieurs degrés par rapport aux paysages naturels. L'agriculture industrielle, l'urbanisation et les pratiques forestières destructrices réduisent la végétation et, par conséquent, l'évapotranspiration. Résultat : même si nous ne chargions pas l'atmosphère d'un excès de dioxyde de carbone, nous continuerions à réchauffer la planète. Combinez un cycle de l'eau réduit avec le réchauffement des terres dû à l'étalement urbain, à quelques centaines de milliards de mètres carrés de trottoirs et à des sols dégradés, puis ajoutez ces ingrédients au plat de résistance que constituent les émissions surabondantes, et vous obtiendrez la recette de l'enfer sur Terre.

La solution évidente : rétablir les cycles de refroidissement de la nature. Reverdir la planète, afin d'augmenter l'évapotranspiration. Restaurer les sols pour qu'ils retiennent davantage d'eau. Et se débarrasser des trottoirs partout où c'est possible.

Il y a des défenseurs de l'asphaltage dans presque toutes les communautés. Malheureusement, leur voix est étouffée par les puissants intérêts des constructeurs de routes et des entreprises de construction, ainsi que par les automobilistes qui veulent rouler confortablement partout et en tout lieu. Il existe des revêtements perméables, mais la plupart des municipalités, confrontées aux plaintes des automobilistes concernant l'effritement des routes, choisissent simplement de recouvrir les vieilles rues d'une nouvelle couche d'asphalte noir (fabriqué à partir de pétrole) qui réchauffe l'environnement, empêche l'eau d'atteindre le sol sous-jacent et émet des fumées toxiques. Si l'humanité veut vraiment enrayer le changement climatique, elle devrait confier cette tâche aux dépavistes.

La revégétalisation de la planète est un projet gigantesque qui ne peut être entrepris que par petits bouts à l'échelle locale. Les plus grands contributeurs au petit cycle de l'eau sont les forêts intactes ; par conséquent, notre première tâche devrait être de protéger les forêts anciennes existantes (vous pouvez planter un arbre en quelques minutes, mais une forêt ancienne a besoin de plusieurs siècles pour arriver à maturité). Parallèlement, nous pouvons planter des millions d'arbres supplémentaires, mais il doit s'agir des bons types d'arbres aux bons endroits. Nous devons anticiper le changement climatique et aider les forêts à migrer vers des zones climatiques adaptées.

Le sol peut être restauré en le recouvrant de feuilles mortes, de paillis et de végétation, en y maintenant des racines vivantes le plus longtemps possible (principalement en plantant plus de cultures pérennes et moins de cultures annuelles), et en ajoutant du compost et du biochar pour aérer le sol et stimuler l'activité biologique. Toutefois, nous devons d'abord cesser de faire tout ce que nous faisons actuellement et qui nuit aux sols, notamment le travail annuel du sol et l'application d'herbicides et de pesticides. Les adeptes de la permaculture et les agriculteurs biologiques mènent ce combat depuis des décennies et ont mis au point de nombreuses techniques efficaces pour maximiser la production alimentaire tout en construisant des sols sains.

Le changement climatique réduit la biodiversité en rendant les environnements inhospitaliers pour certaines des espèces qui y vivent. De plus, tout ce que nous faisons pour provoquer le changement climatique (agriculture industrielle, urbanisation, élevage de bétail et construction de routes) contribue aussi directement à la perte de biodiversité. Mais la restauration de la biodiversité peut atténuer le changement climatique. Par exemple, pour restaurer les sols, il faut les rendre plus diversifiés sur le plan biologique (en termes de champignons, de bactéries, de nématodes et de vers). Les sols restaurés abritent d'autres organismes (plus de végétation et donc plus d'animaux sauvages, jusqu'aux buffles et aux éléphants) qui contribuent également à maintenir les cycles de refroidissement de la nature. En fait, pratiquement tous les efforts de conservation de la nature sont également des efforts d'atténuation du changement climatique.

Énergie et matériaux issus de la nature

Si les générateurs d'électricité solaire, éolienne et nucléaire ne résolvent pas le problème du climat et que les combustibles fossiles doivent être rapidement abandonnés, où trouverons-nous notre énergie ? C'est une question difficile, et pour y répondre, il faut avant tout parler de la demande.

L'ampleur de la consommation d'énergie dans les pays industrialisés aujourd'hui est tout simplement insoutenable. Quelles que soient les sources d'énergie que nous choisissons (y compris les sources fantaisistes telles que l'énergie de fusion), l'utilisation d'une telle quantité d'énergie a des effets néfastes sur l'environnement, tels que l'épuisement des ressources et la pollution toxique. Si nous voulons que notre espèce survive à long terme, nous devons réduire la demande d'énergie. Les meilleurs moyens d'y parvenir sont d'encourager la réduction de la population et de mettre en place des économies qui visent à accroître le bonheur humain plutôt que la croissance de l'extraction des ressources, de la fabrication et du transport.

À mesure que la demande d'énergie diminuera, l'humanité disposera de meilleures options d'approvisionnement. Avant que nous ne commencions à utiliser des combustibles fossiles en quantités énormes, nous obtenions une grande partie de notre énergie en brûlant du bois. Nous ne pouvons plus le faire aujourd'hui, alors que nous consommons beaucoup plus d'énergie et qu'il est nécessaire d'augmenter la couverture forestière de la planète. Au lieu de cela, nous pouvons utiliser l'énergie du soleil, du vent et de l'eau courante, non seulement de manière high-tech (photovoltaïque, éoliennes et barrages hydroélectriques), mais aussi de manière low-tech, en utilisant moins de matériaux miniers. Low-Tech Magazine explore ces options, notamment les compresseurs d'air à énergie humaine, les voiliers, les générateurs de vélo domestiques pratiques et les panneaux solaires de faible technicité, parmi beaucoup d'autres.

Si nous devons économiser l'énergie, il en va de même pour les matériaux (dont l'extraction, la fonte et la fabrication nécessitent de l'énergie). Actuellement, de nombreux matériaux que nous utilisons sont des plastiques toxiques fabriqués à partir de combustibles fossiles.

Pouvons-nous tirer de la nature tous les matériaux dont nous avons besoin, sans l'épuiser ni la polluer ? Dans l'absolu, la réponse est probablement non, à moins que nous ne revenions un jour à la chasse et à la cueillette comme mode de vie. Mais nous pouvons réduire considérablement l'épuisement et la toxicité, tout d'abord en appliquant le mantra écologiste bien connu "réduire, réutiliser et recycler", puis en remplaçant les plastiques et les métaux par des matériaux d'origine végétale chaque fois que c'est possible.

En brûlant partiellement les déchets végétaux, il est possible de produire des matériaux polyvalents pour les bâtiments, les routes et les produits manufacturés. Des milliers de petites usines de pyrolyse régionales, utilisant toute une série de matières premières, dont la plupart sont aujourd'hui considérées comme des déchets, pourraient produire à la fois du biochar (pour accroître la fertilité des sols) et des "parolysats" (matériaux à base de carbone qui pourraient être incorporés dans des produits). Dans de nombreux cas, l'ajout de carbone améliorerait les performances des matériaux, ce qui rendrait cette évolution des méthodes de fabrication rentable.

Aider la nature à capturer le carbone

Supposons que nous fassions tout cela. Pourtant, nous avons déjà émis un énorme surplus de carbone dans l'atmosphère, soit environ 1 000 milliards de tonnes. Par conséquent, même si les cycles de refroidissement naturels sont rétablis, un dangereux effet de réchauffement persistera. Pour minimiser cet effet, nous devrons éliminer et séquestrer une grande quantité de carbone atmosphérique, et ce rapidement. Comme nous l'avons vu, les machines DAC ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui fonctionnera ?

La nature élimine et séquestre déjà environ la moitié du carbone émis par la combustion des combustibles fossiles par l'homme. Les graphiques de la concentration annuelle de gaz à effet de serre dans l'atmosphère illustrent cet effet : pendant les mois d'été dans l'hémisphère nord, lorsque les plantes fleurissent sur les plus grandes masses terrestres de la planète, la concentration de CO2 dans l'atmosphère diminue de manière significative. Puis, en hiver, elle rebondit et augmente encore en raison de l'accroissement continu des émissions. Les océans absorbent beaucoup plus de CO2 que les terres. Nous devons aider la nature à en absorber beaucoup plus qu'elle ne le fait déjà (tout en réduisant les émissions de manière spectaculaire et rapide, au lieu de continuer à les augmenter).

À l'échelle mondiale, les sols contiennent environ 1 500 milliards de tonnes métriques de carbone ; ils constituent la deuxième réserve active de carbone après les océans (40 000 milliards de tonnes). Actuellement, l'humanité force les sols à céder leur carbone à l'atmosphère par le travail annuel du sol, l'érosion et la salinisation. Cependant, en adoptant différentes pratiques, nous pourrions restaurer les sols et ainsi augmenter de manière significative leur teneur en carbone. Les pratiques les plus utiles sont l'agriculture régénératrice et l'agriculture du carbone. Il est difficile d'estimer la quantité de carbone que les sols pourraient capturer si nous adoptions ces pratiques à grande échelle, mais certains experts estiment que cette quantité pourrait dépasser les 20 milliards de tonnes d'ici 2050 (bien entendu, cela suppose des efforts considérables et coordonnés, soutenus par les gouvernements et les agriculteurs).

L'utilisation généralisée du biochar et des matériaux parolysés pourrait également permettre de capturer d'importantes quantités de carbone. Dans leur livre Burn : Igniting a New Carbon Drawdown Economy to End the Climate Crisis, les auteurs Albert Bates et Kathleen Draper suggèrent que la quantité de carbone qui pourrait théoriquement être séquestrée dans les bâtiments, les routes et les produits de consommation est de l'ordre de centaines de milliards de tonnes.

Les arbres et autres types de végétation stockent déjà une grande quantité de carbone, mais les pratiques agricoles et forestières actuelles réduisent cette quantité chaque année. Selon certaines estimations, les forêts pourraient à elles seules capturer et stocker plus de 200 milliards de tonnes de carbone atmosphérique si nous commencions à ajouter des arbres d'une manière écologiquement sensible, plutôt que d'en soustraire sur une base nette.

L'échelle même de l'océan et sa teneur en carbone existante signifient que le potentiel théorique de capture du carbone à partir de l'océan dépasse celui des autres options. Toutefois, l'exploitation de ce potentiel à grande échelle (par exemple, par la culture de microalgues ou l'amélioration de l'alcalinité des océans) nécessiterait des interventions technologiques massives. Certains chercheurs estiment qu'en encourageant la croissance des laminaires, une intervention simple, on pourrait capturer et stocker jusqu'à 200 millions de tonnes de carbone par an. Les zones humides telles que les marais et les marécages ne couvrent que 3 % des terres de la planète, mais contiennent deux fois plus de carbone que toutes les forêts ; si elles étaient restaurées, elles pourraient capturer et stocker une quantité importante de carbone (bien que les estimations varient considérablement). La surpêche, le transport maritime, le ruissellement des engrais, la destruction des zones humides côtières et la pollution par les plastiques dévastent actuellement les écosystèmes océaniques, leur faisant perdre une grande partie de leur capacité de capture du carbone. L'extraction de minéraux du fond des océans pour construire des systèmes d'énergie renouvelable à grande échelle ne ferait qu'aggraver une situation déjà sombre. Il semble que, dans le cas des océans, la chose la plus importante que nous puissions faire soit tout simplement d'arrêter les dégâts en cours.

Si nous prenions ces mesures, pourrions-nous éliminer tout l'excès de carbone dans l'atmosphère et ainsi arrêter le changement climatique ? Il n'est probablement pas possible d'arrêter complètement le réchauffement de la planète, car le réchauffement est déjà en cours en raison de la dynamique des rétroactions qui ont déjà été déclenchées, notamment la fonte des glaciers et de la glace de mer. En outre, la mise en œuvre rapide de toutes ces mesures (au cours des deux ou trois prochaines décennies, par exemple) nécessiterait un niveau sans précédent de coordination et d'efforts au niveau international. Néanmoins, les chiffres s'additionnent : il est possible de réduire l'excès de carbone atmosphérique à une échelle proportionnelle au problème en utilisant des méthodes de restauration de la nature plutôt que des machines. C'est une bonne chose, car les machines ne fonctionnent tout simplement pas.

Tout changer

Contrairement à la technologie, la nature se répare constamment. Elle tend à dépolluer plutôt qu'à répandre des toxines. Elle crée des ressources au lieu de les épuiser. Mais pour répondre à tous les besoins humains et résoudre les problèmes à la manière de la nature, nous devrons penser tout à fait différemment. Il ne s'agit pas seulement de mettre progressivement de côté les technologies nocives et trop complexes, mais aussi de modifier les incitations et désincitations sociétales subtiles qui nous poussent à nous tourner d'abord vers les machines, même lorsque les conséquences involontaires sont faciles à repérer.

Une société plus proche de la nature se caractérisera par un nombre réduit de personnes vivant plus près de la terre, avec un débit d'énergie et de matériaux bien inférieur à celui des nations industrialisées d'aujourd'hui. Nous serons moins urbanisés et plus ruraux. Nous dépendrons moins de l'argent et davantage de la coopération communautaire.

C'est ainsi que les peuples autochtones ont vécu pendant des millénaires, et il n'est donc pas surprenant que certains des efforts les plus fructueux d'atténuation du changement climatique basés sur la nature soient menés par des communautés autochtones.

Heureusement, il est possible pour les individus et les ménages de faire la différence en favorisant la biodiversité dans leurs maisons, leurs jardins et leurs communautés, et de réduire leur consommation d'énergie et de matériaux en choisissant au quotidien ce qu'ils achètent (ou n'achètent pas), ce qu'ils mangent, et comment (et combien) ils se déplacent.

Malheureusement, les circonstances nous obligent à opérer un changement décisif dans notre façon de penser et de vivre à un moment où nous sommes également confrontés à une énorme menace. Puisque le réchauffement est désormais inévitable, il est presque certain que le reste de ce siècle sera marqué par des migrations massives et une instabilité politique. En raison de ces défis sociaux, il sera plus difficile pour les nations et les communautés de déployer des efforts cohérents et à grande échelle pour restaurer les écosystèmes.

Néanmoins, tout ce que nous ferons pour tenter de ralentir ou d'arrêter le changement climatique sera plus efficace s'il vise à aider la nature à faire davantage ce qu'elle fait déjà. Restaurer la nature n'est pas seulement notre meilleure solution climatique, c'est notre seule solution.

Merci à Bio4Climate et à Christopher Haines pour leur inspiration et leur aide dans la rédaction de cet article.

-

Les JO de Paris en 1924

- Par Thierry LEDRU

- Le 04/07/2024

Les JO de Paris en 1924.

Vraiment un beau documentaire sur cette époque, pas juste un regard sur le sport mais sur la société de l'époque.

Les tenues des sportifs, les infrastructures, les différentes épreuves, certaines ayant disparues depuis, le cross country notamment. D'ailleurs il a fait 46 degrés ce jour-là à Paris... Les climato-sceptiques vont encore se gausser. ^^

Plus intéressante que cette anecdote, on voit la situation des femmes dans le sport en 1924 et dans la société elle-même....

-

Les animaux ont-ils une conscience ?

- Par Thierry LEDRU

- Le 29/06/2024

J'aurais tendance à penser que certains humains usent de leur conscience dans un état d'inconscience sidérant. Au regard des animaux et de la planète toute entière.

Les animaux ont-ils une conscience? : de nouvelles preuves marquent un "changement radical" dans ce que nous savons du comportement animal

Crédit photo, Getty Images

Article information

Author, Pallab Ghosh

Role, Correspondant scientifique, BBC News

27 juin 2024

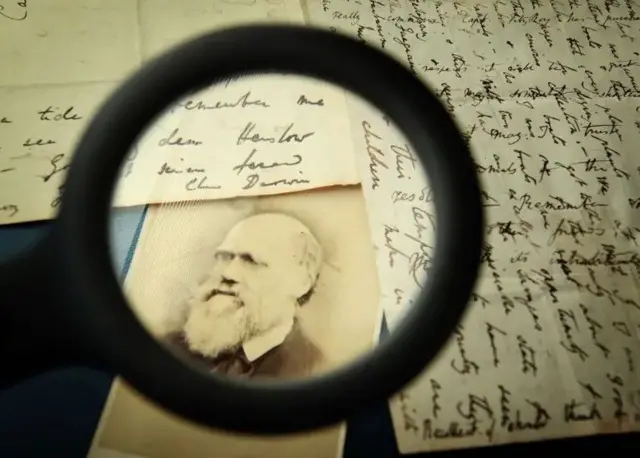

Charles Darwin occupe une place presque sacrée parmi les scientifiques pour sa théorie de l'évolution. Cependant, son idée selon laquelle les animaux sont conscients au même titre que les humains a longtemps été rejetée. Jusqu'à aujourd'hui.

"Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et les animaux dans leur capacité à ressentir le plaisir et la douleur, le bonheur et la misère", a écrit Darwin.

Mais sa suggestion que les animaux pensent et ressentent a été considérée comme une hérésie scientifique par de nombreux, voire la plupart, des experts du comportement animal.

Attribuer une conscience aux animaux sur la base de leurs réponses était considéré comme un péché capital. L'argument était que projeter des traits, des sentiments et des comportements humains sur les animaux n'avait aucune base scientifique et qu'il n'y avait aucun moyen de tester ce qui se passe dans l'esprit des animaux.

Mais si de nouvelles preuves de la capacité des animaux à percevoir et à traiter ce qui se passe autour d'eux apparaissent, cela pourrait-il signifier qu'ils sont conscients ?

Crédit photo, Getty Images

Légende image, Charles Darwin a affirmé que les animaux avaient la capacité de ressentir le plaisir et la douleur, le bonheur et la misère.

L'exemple des abeilles

Nous savons aujourd'hui que les abeilles savent compter, reconnaître des visages humains et apprendre à utiliser des outils.

Le professeur Lars Chittka, de l'université Queen Mary de Londres, a participé à de nombreuses études importantes sur l'intelligence des abeilles.

"Si les abeilles sont si intelligentes, elles peuvent peut-être penser et ressentir quelque chose qui est à la base de la conscience", explique-t-il.

Les expériences du professeur Chittka ont montré que les abeilles modifiaient leur comportement après un incident traumatisant et semblaient capables de jouer, en faisant rouler de petites boules de bois, une activité qu'elles semblaient apprécier.

Ces résultats ont persuadé l'un des scientifiques les plus influents et les plus respectés dans le domaine de la recherche animale de faire cette déclaration forte, brutale et controversée :

"Compte tenu de toutes les preuves disponibles, il est très probable que les abeilles aient une conscience", a-t-il déclaré.

Crédit photo, Getty Images

Légende image, Des études indiquent que les abeilles changent de comportement après un incident traumatisant.

"Changement radical"

Il ne s'agit pas seulement des abeilles. Nombreux sont ceux qui s'accordent à dire que le moment est venu de réévaluer notre conception de la conscience animale, sur la base de nouvelles données qui marquent un "changement radical".

Le professeur Jonathan Birch, de la London School of Economics, fait partie de ce groupe de scientifiques.

"Nous avons des chercheurs de différents domaines qui commencent à oser poser des questions sur la conscience animale et à réfléchir explicitement à la manière dont leurs recherches pourraient être pertinentes pour ces questions", déclare M. Birch.

Cependant, ceux qui s'attendent à un moment d'euphorie seront déçus.

Au contraire, les preuves de plus en plus nombreuses de la nécessité de repenser ce paradigme ont suscité des commentaires parmi les chercheurs concernés. Nombre d'entre eux appellent désormais à un changement de la pensée scientifique dans ce domaine.

Ce qui a été découvert n'est peut-être pas une preuve concluante de la conscience animale, mais dans l'ensemble, cela suffit à suggérer qu'il existe "une possibilité réaliste" que les animaux soient capables de conscience, déclare M. Birch.

Cela vaut non seulement pour les animaux dits supérieurs, comme les singes et les dauphins, qui ont atteint un stade de développement plus avancé que les autres animaux, mais aussi pour les créatures plus simples, qui ont atteint un stade de développement plus avancé que les autres animaux. Cela s'applique également à des créatures plus simples, telles que les serpents, les pieuvres, les crabes, les abeilles et peut-être même les drosophiles.

Ce groupe de scientifiques cherche à obtenir un financement pour poursuivre les recherches afin de déterminer si et dans quelle mesure les animaux sont conscients.

Crédit photo, Getty Images

Légende image, Les scientifiques considèrent les singes comme des animaux supérieurs parce qu'ils sont à un stade de développement plus élevé que les autres espèces.

Comment définir la conscience

Si vous vous demandez ce que l'on entend par "conscience", vous n'êtes pas le seul. Les scientifiques ne parviennent même pas à se mettre d'accord sur cette question.

L'une des premières tentatives remonte au XVIIe siècle, avec le philosophe français René Descartes, qui a déclaré : "Je pense, donc je suis".

"Le langage est le seul signe certain de la pensée cachée dans un corps", ajoutait-il.

Mais ce raisonnement a trop longtemps brouillé les pistes, estime le professeur Anil Seth, de l'université du Sussex, qui a débattu de la définition de la conscience pendant une grande partie de sa carrière professionnelle.

"Cette trinité impie du langage, de l'intelligence et de la conscience remonte à Descartes", a-t-il déclaré à la BBC, inquiet de l'absence de remise en question de cette approche jusqu'à récemment.

La "trinité impie" est au cœur d'un mouvement appelé béhaviorisme, qui a vu le jour au début du XXe siècle. Selon ce mouvement, les pensées et les sentiments ne peuvent être mesurés par des méthodes scientifiques et doivent donc être ignorés lors de l'analyse du comportement.

Bien que de nombreux comportementalistes animaliers aient été formés à cette école, une approche moins centrée sur l'homme commence à s'ouvrir, selon Seth.

"Parce que nous voyons les choses à travers une lentille humaine, nous avons tendance à associer la conscience au langage et à l'intelligence", explique-t-il. "Le fait qu'ils soient ensemble chez nous ne signifie pas qu'ils vont ensemble en général.

Crédit photo, Avec l'aimable autorisation de l'Institut canadien de recherches avancées

Légende image, Le chercheur Anil Seth s'interroge sur la définition de la conscience.

La sensibilité plutôt que la conscience

Certains sont très critiques à l'égard de certaines utilisations du mot "conscience".

"Le domaine est plein de mots ambigus et malheureusement l'un d'entre eux est la conscience", avertit le professeur Stevan Harnad de l'Université du Québec.

"C'est un mot que beaucoup de gens utilisent avec confiance, mais qui a une signification différente selon les personnes, et dont le sens n'est donc pas clair du tout.

M. Harnad estime qu'un mot plus approprié et moins ambigu pourrait être "sensibilité", qui se définit plus étroitement comme la capacité de ressentir.

"On ressent tout, un pincement, la couleur rouge, la fatigue et la faim, ce sont toutes des choses que l'on ressent", explique-t-il.

D'autres personnes qui étaient instinctivement sceptiques quant à l'idée que les animaux puissent être conscients affirment que la nouvelle interprétation, plus large, de ce que signifie être conscient fait une différence.

C'est le cas du Dr Monique Udell, de l'université d'État de l'Oregon, qui a une formation de comportementaliste.

"Si nous examinons différents comportements, par exemple quelles espèces peuvent se reconnaître dans un miroir, combien d'entre elles peuvent planifier ou se souvenir de choses qui se sont produites dans le passé, nous pouvons tester ces questions par l'expérimentation et l'observation et tirer des conclusions plus précises sur la base de données", explique-t-il.

"Et si nous définissons la conscience comme une somme de comportements mesurables, alors les animaux qui ont réussi ces tâches particulières peuvent être considérés comme ayant quelque chose que nous choisissons d'appeler conscience.

Cette définition de la conscience est beaucoup plus étroite que celle proposée par le nouveau groupe, mais selon le Dr Udell, la science est une affaire de confrontation respectueuse des idées.

"Il est important d'avoir des gens qui prennent les idées avec prudence et qui ont un œil critique, car si nous n'abordons pas ces questions de différentes manières, il sera plus difficile de progresser.

Crédit photo, Getty Images

Légende image, Les scientifiques s'accordent à dire qu'il est important de développer la recherche scientifique sur les animaux.

Une déclaration de conscience animale

Mais qu'en sera-t-il ensuite ? Certains affirment qu'il faut étudier beaucoup plus d'espèces pour déterminer s'il est possible que les animaux aient une conscience.

"À l'heure actuelle, la plupart des travaux scientifiques sont menés sur des êtres humains et des singes, et nous faisons un travail beaucoup plus difficile que nécessaire parce que nous n'apprenons rien sur la conscience dans sa forme la plus élémentaire", déclare Kristin Andrews, professeur de philosophie spécialisée dans l'esprit des animaux à l'université York de Toronto.

Kristin Andrews et beaucoup d'autres pensent que la recherche sur les humains et les singes est l'étude d'un niveau de conscience plus élevé (qui se manifeste par la capacité à communiquer et à ressentir des émotions complexes), alors qu'une pieuvre ou un serpent peuvent également avoir un niveau de conscience plus élémentaire que nous ignorons en ne l'étudiant pas.

Le chercheur a été l'un des principaux instigateurs de la déclaration de New York sur la conscience animale, qui a été signée au début de l'année par 286 chercheurs.

Cette brève déclaration de quatre paragraphes affirme qu'il est "irresponsable" d'ignorer la possibilité d'une conscience animale.

"Nous devons prendre en compte les risques pour le bien-être et utiliser des données probantes pour éclairer nos réponses à ces risques", déclare-t-il.

Crédit photo, Avec l'aimable autorisation de l'Université de York

Légende image, Kristin Andrews a fait la promotion de la déclaration de New York sur la conscience animale.

Chris Magee est membre de Understanding Animal Research, un organisme britannique soutenu par des organismes de recherche et des entreprises qui pratiquent l'expérimentation animale.

Il affirme que les animaux sont supposés avoir une conscience lorsque des expériences sont menées sur eux et prévient que la réglementation britannique exige que les expériences ne soient menées que si les avantages pour la recherche médicale l'emportent sur les souffrances causées.

"Il y a suffisamment de preuves pour que nous adoptions une approche de précaution", déclare-t-il.

"Mais il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons, notamment sur les crustacés décapodes tels que les crabes, les homards, les tourteaux et les crevettes.

"Nous ne savons pas grand-chose de leur expérience de vie, même des choses élémentaires comme le moment où ils meurent. C'est important, car nous devons établir des règles pour les protéger, que ce soit en laboratoire ou dans la nature."

Une étude dirigée par M. Birch en 2021 a évalué 300 études scientifiques sur la sensibilité des décapodes et des céphalopodes, qui comprennent les pieuvres, les calmars et les seiches.

L'équipe du professeur Birch a constaté qu'il existait des preuves solides que ces créatures étaient sensibles, car elles pouvaient éprouver des sensations de douleur, de plaisir, de soif, de faim, de chaleur, de joie, de confort et d'excitation.

Les conclusions de cette étude ont conduit le gouvernement britannique à inclure ces créatures dans sa loi sur le bien-être des animaux en 2022.

"Les questions relatives au bien-être des pieuvres et des crabes ont été négligées", déclare M. Birch. "La science émergente devrait encourager la société à prendre ces questions un peu plus au sérieux."

Crédit photo, Getty Images

Légende image, Les animaux tels que les pieuvres peuvent avoir un niveau de conscience qui n'est pas connu parce qu'il n'est pas étudié.

Hérétiques

Il existe des millions d'espèces animales différentes et très peu de recherches ont été menées sur la manière dont elles perçoivent le monde.

Nous en savons un peu plus sur les abeilles et d'autres chercheurs ont montré des signes de comportement conscient chez les cafards et même les mouches à fruits, mais il y a beaucoup d'autres expériences à faire sur beaucoup d'autres animaux.

C'est un domaine d'étude que les hérétiques signataires de la Déclaration de New York affirment avoir négligé, voire ridiculisé. Leur démarche, dire l'indicible et risquer la sanction, n'est pas nouvelle.

À l'époque où René Descartes disait "Je pense, donc je suis", l'Église catholique soupçonnait avec véhémence l'astronome italien Galileo Galilei d'hérésie pour avoir suggéré que la Terre n'était pas le centre de l'Univers.

Ce changement de mentalité nous a ouvert les yeux sur une image plus vraie et plus riche de l'Univers et de notre place dans celui-ci.

Le fait de nous déplacer une seconde fois du centre de l'Univers pourrait avoir le même effet sur notre compréhension de nous-mêmes et des autres êtres vivants avec lesquels nous partageons la planète.

-

L'insignifiante réalité

- Par Thierry LEDRU

- Le 28/06/2024

"La connaissance ouvre la conscience. Vaut-il mieux être malheureux en conscience ou heureux par inconscience ?"

Sylvie Raffin-Callot

J'ai vécu une partie de ma vie dans une totale insouciance au regard de l'état de la nature. J'ai goûté au bonheur de la haute montagne, des randonnées en forêts, des baignades dans des lacs d'altitude, des raids à vélo, des sorties de ski de randonnée, des milliers d'heures à courir, à marcher, à pédaler, à skier, à nager, à contempler les beautés de la Terre.

Puis, avec l'âge et de multiples lectures sur la biodiversité, l'impact de l'humain sur la faune, la flore, le climat, les cours d'eau, les océans, l'atmosphère, la souffrance animale, j'ai basculé de l'insouciance à une forme de désespérance, un assommoir qui ne cesse de me frapper, une connaissance pesante et qui reste, malgré ses effets, absolument nécessaire parce qu'elle me permet d'agir en conscience.

Alors oui, cette conscience est douloureuse mais cette douleur est compensée par les effets de mon engagement, un effet dérisoire au regard du désastre planétaire mais un effet qui me permet de me supporter, en tant qu'humain.

J'ai même longtemps écrit des textes qui explorait la dimension spirituelle et quelque peu philosophique, à mon humble niveau. Puis j'ai arrêté ce travail intérieur parce que cette conscience de la vie et de mon impact sur elle me montrait à quel point ma quête spirituelle était artificielle, déconnectée du monde réel, ce que j'ai fini par appeler "mon insignifiante réalité".

Je vivais dans une sphère "intellectuelle" qui conférait à un état de "hors sol" bien que je passais la majeure partie de ma vie dehors, au plus près de la nature. Une nature dont je ne connaissais finalement pas grand-chose. Elle n'était qu'un terrain de jeu, une scène plaisante qui répondait à mes besoins physiques.

Il n'aurait servi à rien que je regrette cet état d'insouciance, que je me flagelle pour toutes les erreurs passées. Puisque j'avais enfin accédé à un état de conscience.

Libéré de "l'ego encapsulé" (Alan watts), il fallait que j'en fasse quelque chose.

Comme le dit très justement Sylvie Raffin-Callot (que je remercie pour la concision parfaite de sa réflexion), j'alterne entre la douleur générée par cette conscience et la satisfaction d'agir désormais selon ma conscience. Je gagne à travers la douleur une sérénité réelle et non un bien-être égotique. La question se pose d'ailleurs de savoir si toutes les thérapies qui proposent d'aller mieux dans un monde qui va mal ne participent pas finalement elles-mêmes à ce monde. Si l'objectif est de supporter ce monde et de parvenir à s'y insérer sans souffrance mais sans rien y changer, c'est juste un travail sur soi mais cela n'a aucune incidence sur le monde lui-même.

Ce monde va-t-il mal parce que trop de gens le supportent encore ? Faudra-t-il donc attendre que la douleur de l'état de conscience se généralise pour commencer à entrevoir la possibilité d'une évolution planétaire ?

Alors qu'advienne la douleur de la conscience, pour tous, qu'elle soit si forte que les nuits en deviennent blanches. Je ne parle pas des nuits blanches parce que la situation affective, amoureuse, familiale, sociale, professionnelle serait difficile.

Je parle des nuits blanches au regard de la douleur envers la planète créée par l'humain, ce fameux phénomène anthropique dont parle les scientifiques, ces tout autant fameux scientifiques tant décriés, tant moqués, ignorés, conspués.

Notre plus jeune garçon, qui a désormais trente ans, a obtenu un doctorat en sciences de l'écologie et son rêve était de travailler dans la recherche.

BAC + 8.

Il arrête tout aujourd'hui car le travail d'un chercheur, depuis quelque temps déjà, c'est surtout de chercher des financements pour ses recherches et de remplir des tonnes de papier, de documents, de demandes administratives et la plupart du temps pour n'avoir qu'un refus. La science qui n’œuvre pas dans un domaine rentable, qui travaille sur des projections écologiques, sur des alertes, sur des états des lieux et des visions de l'avenir, ça n'est pas exploitable, ça ne rapporte rien, c'est mal vu...

Nous sommes entrés dans une période sombre et peu de gens ont idée des noirceurs à venir. Pire même, ils ne veulent surtout pas en entendre parler.

C'est ce que j'appelle « l'insignifiante réalité » de l'individu.

Et c'est elle qui dirige..

Des politiciens qui nous gouvernent à ceux qui les élisent.

-

TERRE SANS HOMMES (5)

- Par Thierry LEDRU

- Le 27/06/2024

CHAPITRE 9

Figueras avait deviné les appels. Il s’y était préparé. Il avait prévenu le clan qu’il devait s’isoler. Il avait investi une hutte, amassé du bois pour le feu, des herbes précises, celles qui nourrissent l’énergie visuelle, celles qui créent le lien, qui effacent les distances, qui emportent dans les flots de particules. Deux jarres pleines d’eau. Aucun aliment sinon les feuilles de coca. Le jeûne serait la voie.

Rauni Magga lui apparut la première nuit, une nuit de pleine lune, un air transi par l’effacement des nuages. Figueras était sorti pour saluer l’astre. L’immobilité de l’atmosphère, la nudité du ciel figé au-dessus des montagnes, l’air suspendu murmurait des désirs de neige. Figueras avait dansé dans l’espace, il avait tourné lentement, tourné encore, rotation de planètes autour de leur soleil, les noirceurs bues comme des filtres magiques, des condensés d’éblouissements, il devenait le réceptacle de tout ce que l’atmosphère percevait de l’agitation terrestre, un flux phénoménal d’informations, toute l’histoire révélée, tous les événements condensés, les liens immatériels des esprits, ceux qui parlent en silence dans leur cœur, ceux qui connaissent les passerelles.

Rauni dansait dans le froid polaire, des peaux de bêtes le couvrant totalement, des auras blanches de chaleur enveloppaient le troupeau de rennes, les cristaux de neige scintillaient sous la lune comme des yeux fascinés par le chant des étoiles, Rauni dansait et propageait dans la nuit métallique toutes les images qu’il avait accumulées, un bateau venant d’une île glacée, des survivants, tous malades, leur hospitalisation, la contamination, la diffusion, l’épidémie, des villes en quarantaine, l’armée sommée de contenir les fuyards, les soldats atteints eux-mêmes par cette toux fatale, aucune frontière ne pouvait arrêter le mal. Seuls les Samis, isolés dans les montagnes, aux confins de la Scandinavie, dans les terres désertées par les blancs, eux seuls étaient épargnés. Ils avaient dû abattre quelques citadins malades en quête d’un refuge. Les villages les plus proches des zones habitées par les blancs avaient été abandonnés. Tous les Samis retrouvaient la vie des ancêtres et ceux qui avaient déjà perdu le savoir des anciens étaient condamnés.

Llojha avait rejoint le fil des esprits, le peuple des Tchouktches parle encore à la terre et en reçoit les visions. La Sibérie avait perdu sa population russophone. Il ne restait que les peuplades autochtones. Aucune ne viendrait en aide aux Russes. Nul esprit de vengeance. Juste que ça ne les regardait pas. Le temps des retrouvailles était venu, les retrouvailles avec les esprits, loin de la folie des hommes. La toux qui rongeait les voix courait dans les villes et les morts jonchaient les rues.

Puis Figueras reçut les visions d’autres vrais hommes, ceux de ce continent noir où éclataient tant de couleurs, des savanes aux forêts tropicales, puis ceux des pays de mousson, puis ceux des pays de sable, puis ceux des îles comme des points minuscules sur le corps bleu, puis ceux des très hautes montagnes, celles où le ciel se reposait, puis celles des jungles les plus denses.

Partout où les tribus les plus isolées avaient traversé les âges sans jamais disparaître totalement sous le joug des hommes avides, les porteurs du savoir ancestral diffusaient les images d’un monde effondré.

Lorsque Figueras, après plusieurs nuits de rencontres, rejoignit le clan, il raconta à son peuple qu’il ne restait plus sur la Terre que des villes désertées et que la végétation avait commencé son envahissement. Et tous s’en réjouirent.

Figueras quittait les rêves de contact avec un sentiment étrange. Il lui suffisait de penser aux enfants du clan et de se projeter vers tous les enfants du monde. Aucun d’entre eux n’était responsable, de quoi que ce soit et ils mouraient pourtant comme autant de jeunes graines trop fragiles. Mais aussitôt venait l’image d’un corps immense dépérissant, une humanité cannibale, les enfants n’étant que des fractions de cette entité, nullement des éléments différenciés. Ils auraient tous pris un jour le chemin de leurs pères et de leurs mères, ils auraient tous suivi la voie unique qui leur était imposée, celle de la matière, celle du pillage, de la dévastation. L’épuration devait s’étendre à tous les niveaux. Rien d’autre n’était possible. Dans ce monde moderne, la connaissance était au service du progrès, le progrès amenait le confort, le confort favorisait l’asservissement et l’asservissement était le fondement du pouvoir. Les enfants n’y pouvaient rien, ils étaient condamnés. Ils appartenaient aux maîtres du pouvoir.

Ils resteraient des survivants, les plus solides, les plus endurants, les plus vivants, ceux qui parviendraient à oublier les cités et à retourner à la terre. Quelques-uns, pas beaucoup. Très peu.

-

La vie dans la mare

- Par Thierry LEDRU

- Le 27/06/2024

Il s'en passe des choses dans une mare. Un foisonnement de vie qu'on n'imagine pas. A la fin de la journée de travail sur le terrain, j'aime bien aller m'asseoir sur la terrasse qui surplombe notre mare. Libellules, papillons dans les fleurs, dytiques, notonectes, girins, tritons, grenouilles, ça foisonne.

J'ai déjà fait des dizaines de photos mais malheureusement le site, ici, ne les prend pas, elles sont trop volumineuses... :(

-

TERRE SANS HOMMES ( 4)

- Par Thierry LEDRU

- Le 24/06/2024

C'est long la fin du monde et je repensais au confinement que nous avons tous vécu.

Imaginons maintenant que s'y ajoutent le dysfonctionnement complet de la distribution électrique, l'arrêt du réseau internet, l'isolement dans l'incertitude.

Il faudra être capable de vivre autrement.

Est-ce que, dans le cas d'un chaos planétaire, dans l'absence totale de projection vers un retour "à la normale", les individus sauront s'organiser ?

Certains me diront que ce sont des questions inutiles étant donné que ça ne se produira pas.

Et je répondrai que certains événements passés qui n'auraient jamais dû se produire sont aujourd'hui étudiés dans les livres d'Histoire.

TERRE SANS HOMMES

CHAPITRE 6

Francis aurait aimé descendre en ville, longer la côte, voir ce qui restait du monde. L’isolement commençait à lui peser fortement et il s’imaginait mal continuer à vivre reclus avec Tim. Fendre du bois, travailler au potager, penser à filtrer l’eau des citernes pour leur consommation quotidienne, changer le poteau d’une barrière, désherber les allées entre les rangs de pommes de terre et les oignons, écraser les doryphores et les chenilles qui dévoraient les feuilles des légumes. L’été était sec et chaud, trop sec et trop chaud d’après Tim. On atteignait même la zone critique et les incendies de forêts risquaient de faire des ravages. Les anciens, disaient Tim, n’avaient jamais connu de méga feux et n’auraient jamais cru ça possible. Pas en Nouvelle-Zélande.

« En Australie, tu n’imagines pas l’étendue des incendies. C’est une catastrophe, des centaines de milliers d’animaux brûlés vifs, des millions d’arbres. Tous les scientifiques qui bossent sur le dérèglement climatique avaient prévenu les gouvernements et pas un seul n’a été foutu de revoir la copie. Croissance, croissance, on continue et on verra bien le moment venu. Tous des connards. Le moment venu, c’est trop tard. Le changement climatique, c’est pas un truc à la petite semaine mais tous ces politiciens n’ont qu’un seul repère temporel, celui de leur mandat. L’humanité est en vrac et même si aujourd'hui toutes les sources de pollution sont anéanties, il faudra cent ans avant qu’on ne voit une amélioration sur le climat de la planète. Et quand je dis cent ans, c’est un grand minimum. Les phénomènes extrêmes ne vont pas s’arrêter du jour au lendemain. Six limites planétaires sur huit sont dépassées.

- Explique.

- Putain, tu vivais vraiment dans une bulle, toi !

- Oui, je sais. Une bulle de merde.

- T’es pas tout seul, tu faisais même partie du groupe humain le plus vaste, des milliards de connards.

- Bon, tu m’expliques ? Pour le reste, t’inquiète, j’ai plus besoin de toi pour savoir que j’étais un de ces connards. Et même un fou. »

Une voix cassante.

Tim sentit la honte, un regard fuyant, la douleur d’être soi était la pire.

« Pardon, Francis, je ne voulais pas te faire de mal.

- Pas grave, Tim. C’est juste que c’est long à admettre. Ce que j’étais et ce que j’ai fait. Vas-y, raconte.

- Ouais, alors, les limites planétaires.Ce sont des seuils à ne pas dépasser pour que les écosystèmes restent viables. On a le climat, la biodiversité, le cycle de l’azote, le cycle du phosphore, l’eau douce souterraine, l’eau douce de surface, la préservation des sols, la pollution atmosphérique. Et bien évidemment, chaque entité est considérablement impactée par l’exploitation humaine.

- Donc, ça va aller mieux maintenant que tout est en vrac.

- Oui, mais ça prendra du temps. Beaucoup de temps. En fait, il faudrait que je connaisse le nombre d’humains encore en vie et l’état des pays industrialisés puisque ce sont eux les principaux responsables. C’est à partir de ça que je pourrai calculer approximativement le rétablissement des équilibres. Mais pour ça, il me faudrait aussi mon ordinateur et une connexion internet. Et des mois de travail. Donc, on oublie. »

Tim pouvait parler pendant une heure sans s’interrompre mais tout autant ne pas prononcer un mot pendant une journée entière et Francis n’essayait plus d’engager une discussion. Il attendait que Tim prenne la parole. Quand on obtient qu’un borborygme, une fois, dix fois, cent fois, il arrive un moment où l’envie de parler s’évanouit. Francis avait donc adopté le rythme de Tim. Mais les sujets de discussion ne sortaient guère du cadre étroit de la situation générale. Francis aurait aimé parler des All Blacks, des survivalistes, des villes du pays, des sites touristiques, des stations de ski, de bagnoles, de filles aussi. Les filles… Oui, clairement, elles lui manquaient. Une compagnie féminine, une soirée à une terrasse, une nuit d’amour. Et les parties de cartes. Il avait demandé à Tim s’il avait un jeu.

« Et qu’est ce que j’aurais foutu tout seul avec un jeu de cartes ?

- Un château ? T’as jamais fait un château de cartes quand t’étais gamin ?

- T’as fait ça, toi ? Ben, putain, tu devais bien te faire chier. Moi, quand j’étais gamin, soit j’étais dehors, soit je lisais un bouquin.

- J’ai jamais trop aimé les bouquins.

- Ben, tu vas pouvoir t’y mettre. C’est long la fin du monde.

- Oui, c’est bon, ça, j’ai bien compris. C’est long.

- Toi, tu t’emmerdes, c’est ça ?

- Je vais pas dire que je m’emmerde mais je vais pas dire non plus que c’est très varié la vie de fin du monde. »

Tim n’avait rien répondu. Francis avait vu son visage se fermer.

Tim pensait, donc il ne parlait plus.

Et il pensa beaucoup, durant plusieurs jours.

C’est le 15 décembre que Tim dévoila ses pensées. Et ce fut un choc pour Francis.

« Bon, on se casse. On remplit la bagnole avec toute la bouffe, les flingues et deux, trois trucs que j’ai préparés. Et prends ton pognon.

- On va où ?

- On prend la mer.

- La mer ? Me dis pas que tu veux rentrer en France !

- C’est ça. Mais si tu préfères rester là, je te laisse la baraque. »

Tim expliqua et Francis, ébahi, le laissa parler.

Le navire d’exploration polaire de l’université de Christchurch, un très bon voilier, Tim savait le manœuvrer, un seul homme pouvait y parvenir avec quelques connaissances, un amarrage dans la baie de Port Levy, des panneaux solaires pour la production électrique et la dessalinisation de l’eau, des réserves de nourriture lyophilisée, il avait étudié le parcours, le Pacifique, passage du Cap Horn, un arrêt éventuel, si besoin, aux îles Malouines et remontée de l’Atlantique, deux mois de navigation, trois maximum, le record du Vendée Globe est de soixante-quatorze jours alors qu’ils n’auront qu’une petite partie du parcours à effectuer.

« Une petite partie ? Non, mais tu rigoles ou quoi, le Cap Horn, je n’y connais rien mais j’en ai entendu parler, c’est un vrai cimetière de bateaux ce coin ! objecta Francis.

- Calme-toi ! Il suffit de mettre à la cape si tu prends un gros coup de vent, tu laisses filer et t’attends que ça passe. À deux, c’est bon, suffit de se relayer à la barre si ça dure longtemps.

- Ah, parce que je dois tenir la barre ? Mais tu es dingue, Tim ! Faut pas compter sur moi, je vais juste dégueuler jusqu’à mourir, je ne serai bon à rien.

- Tu fumeras un pétard et ça passera. Moi aussi, j’ai déjà eu le mal de mer mais ça ne dure pas, faut juste laisser le temps, ça passe, je te dis.

- Mais pourquoi tu veux rentrer ? C’est pour Laure ? Ou autre chose.

- Pour Laure, en premier, pour mes parents ensuite et parce que je m’emmerde en fait.

- Ah, toi aussi ! Ben, t’aurais pu m’en parler, on se serait fait moins chier.

- J’aime pas parler pour rien, tu le sais bien pourtant.

- Et si ton putain de bateau a déjà été volé ou saccagé ?

- Je n'y crois pas. Fais moi confiance. »

Francis n'en revenait pas.

Il regardait les arbres défiler sur le ruban noir de la nuit. Tim conduisait, routes de montagne puis la descente vers la côte. Cinq heures de trajet si tout se passait sans encombres. Tim avait expliqué qu’il ne voulait pas emprunter la route directe, le passage dans les banlieues de Christchurch, il préférait le détour par des routes désertes, une piste forestière sur une dizaine de kilomètres pour finir, il avait pris la tronçonneuse et deux bidons de carburant, deux haches, un câble pour dégager des troncs de la route.

Tim avait laissé la maison ouverte. Francis n’aurait jamais imaginé une décision aussi inattendue.

« Si des gens veulent s’y installer, qu’ils le fassent. Je ne reviendrai jamais ici. Je préfère que cette maison soit entretenue plutôt que laissée à l’abandon. »

Francis avait regardé Tim écrire sur une feuille blanche, assis à la table du salon.

« Tout ce que je leur demande, c’est de laisser en place la photo d’Aurore, elle veillera sur eux. »

Il avait expliqué succinctement sur le papier le fonctionnement des panneaux solaires, celui de la pompe à eau puis il était allé dans la chambre et il avait embrassé le visage d’Aurore, sur les lèvres. Il avait caressé les joues et les cheveux.

« Je sais que tu seras toujours avec moi, comme tu l’as toujours été. On va faire une belle virée en bateau. Je suis sûr que tu seras heureuse de revoir Laure. Je t’aime. »

Routes désertes. Nuit noire. Ils traversèrent sans ralentir deux villages éteints. Francis distingua rapidement la vitrine brisée d’un magasin, quelques voitures abandonnées, portières ouvertes ou partiellement désossées. Un monde sans humains. Comme évaporés, dilués dans le silence, dans l’immobilité du monde et juste cette voiture qui traçait son sillage. Le sillage. Il pensa au bateau dans l’océan Pacifique. Une folie. Et pourtant, il en acceptait l’épreuve. Comme s’il n’était pas possible de rester inerte. L’indiscutable nécessité d’agir. Il avait senti durant les jours passés au chalet, dans l’absence totale d’imprévu, dans la répétition des actes, dans l’étirement insupportable du temps, qu’il ne tiendrait pas. Comme s’il ne possédait pas le potentiel de paix en lui, le goût de la sérénité, la force de ne rien faire ou de faire bien le peu qui restait. Il avait besoin d’agir, un besoin viscéral, pour ne pas se sentir mort. Comme ce monde sombre qu’ils traversaient. Il imagina que la vieillesse lui apporterait peut-être cette capacité à s’asseoir et à écouter l’herbe qui pousse. L’image le fit sourire.

Une question le taraudait.

« Bon, Tim, dans l’éventualité où on parvient à rentrer en France avec ton bateau. Comment on fait pour rejoindre les Alpes ? »

Tim ne répondit pas. Francis le regarda du coin de l’œil. Éminemment concentré. Il abandonna l’idée d’une réponse.

« J’en sais rien et je m’en fous, lança-t-il, soudainement. Pour l’instant, on est là.

- Je croyais que les survivalistes avaient pour règle d’or de tout anticiper ?

- Anticiper ce sur quoi ils peuvent agir, oui. Mais pour le reste, ils ont pour règle d’or de ne pas y penser quand l’étendue des inconnues est beaucoup trop vaste.

- Mais tu y as bien réfléchi un peu quand même ?

- Non, je viens juste de le faire.

- Et ça donne quoi ?

- Que c’est de l’énergie perdue.

- Mais bordel, ça peut quand même nous servir quand on arrivera là-bas !

- Tiens, tu as l’air bien décidé à le faire ce voyage, finalement !

- Le voyage, je n’y pense pas. C’est en France que ça m’intéresse.

- Je te le dis, c’est complètement con. Parce que premièrement, il n’y a encore aucune certitude qu’on parte d’ici, deuxièmement il n’y a aucune certitude qu’on arrive à bon port. Donc, ces deux inconnues là suffisent à me convaincre que je perds mon temps. Je vais là où j’en suis. C’est une phrase qui a priori n’a pas de sens mais pour moi, elle est essentielle.

- Je croyais que c’était sans problème, que tu savais naviguer et tout ça ! Et maintenant, tu balances qu’on n’est pas sûr d’arriver vivants ?

- J’ai dit que je pouvais le faire, j’ai pas dit que j’allais y arriver.

- Putain, parfois, t’es chiant quand même quand tu parles ! Tu m’embrouilles.

- C’est pour ça que je me tais souvent. Au moins, ça te repose. »

-

Chronologie du changement climatique d'origine humaine

- Par Thierry LEDRU

- Le 23/06/2024

On ne peut pas accuser ce site de subjectivité ou de tentative de manipulation. C'est vraiment sérieux. Les liens renvoient à des articles, les sources sont citées. C'est clair, factuel. Aucune prise de position partisane. C'est juste de l'information qui ne déforme pas...

Recherche

Image principale 1

© Nicolas Economou - NurPhoto/AFP

Partager la page

Partager sur Facebook (nouvelle fenêtre)

Partager sur X (anciennement Twitter - nouvelle fenêtre)

Partager sur Linkedin (nouvelle fenêtre)

Chronologie du changement climatique d'origine humaine

Publié le 26 septembre 2023

Temps de lecture > 30 minutes

Par : La Rédaction

La responsabilité humaine dans le réchauffement climatique est une donnée intégrée par les experts et les scientifiques depuis plusieurs décennies. Si la Terre vit une accélération exponentielle des dérèglements en tous genres depuis le milieu du siècle dernier, l'influence effective de l'homme sur son environnement n'est pas un phénomène nouveau.

Sommaire

Fin XVIIIe siècle - 1967 | Le réchauffement climatique est un fait | La constatation

1968-1988 | Le réchauffement climatique est d'origine humaine | La prise de conscience

1989-2006 | Le réchauffement climatique doit être contenu | Les velléités

2007-2018 | Le réchauffement climatique n'est pas assez contenu | Les inquiétudes

2019-2023 | "L'effondrement climatique a commencé" | Les faits

Changement climatique anthropique : Évolution du climat venant s’ajouter à ses variations naturelles, qui est attribuée aux émissions de gaz à effet de serre engendrées par les activités humaines, et altérant la composition de l’atmosphère de la planète.

L'homme dégrade son environnement de plusieurs manières :

par prélèvement (pêche, exploitation minière, etc.) ;

par transformation (agriculture, pollution, etc.).

Parmi les actions de l'homme susceptibles d'avoir un effet notoire ou majeur sur l'environnement, il faut distinguer :

celles dont la récurrence à petite, moyenne ou grande échelle crée sur le long terme un déséquilibre majeur (disparition des espèces ou des ressources par surexploitation) ;

celles dont l'importance singulière est telle qu'elles bouleversent des environnements ou des écosystèmes plus ou moins vastes (assèchement de la mer d'Aral, déforestation en Amazonie, catastrophes nucléaires de Tchernobyl ou Fukushima).

En termes de causalité, l'homme peut être à l'origine de transformations majeures ou par son intervention, voulue ou pas, dans un processus indépendant (climatique, géologique, etc.) créer les conditions d'un dérèglement ou d'une catastrophe.

Devant la complexité des causalités, une chronologie de la transformation climatique d'origine humaine (ou anthropique) doit intégrer les actions de l'homme sur l'environnement afin de saisir dans son ensemble l'étendue de la dégradation de la planète.

Fin XVIIIe siècle - 1967 | Le réchauffement climatique est un fait | La constatation

Plusieurs événements (pré)historiques pourraient figurer dans une chronologie sur le réchauffement climatique d'origine humaine et l'action de l'homme sur l'environnement : l'invention de l'agriculture il y a près de 10 000 ans, les premières installations humaines sédentaires, mais aussi la grande peste, qui décime au moins un tiers de la population européenne entre 1346 et 1353 en suivant la route de la soie et en arrivant par les ports européens, au gré des guerres et du commerce. Le véritable point de rupture, dans l'histoire, quand l'action de l'homme sur son environnement devient perceptible, sinon évidente, est la Révolution industrielle et le début de l'émission massive de gaz à effet de serre.

Fin du XVIIIe siècle

Première Révolution industrielle : l'économie mondiale est bouleversée. Passage d’une économie essentiellement agraire à une production de biens manufacturés à grande échelle, d'abord en Angleterre, puis en France au début du XIXe siècle. Outre les bouleversements sociaux, c'est aussi le début de la pollution à grande échelle. Depuis cette époque, la concentration de gaz à effet de serre (GES) a augmenté de façon constante.Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle

Deuxième Révolution industrielle. Utilisation de nouvelles sources d'énergie : électricité, gaz, pétrole. La chimie se développe (engrais azotés, explosifs).1914-1918

Première Guerre mondiale, premier usage des armes chimiques, aux effets dévastateurs. Les guerres modernes atteignent durablement l'environnement et dévastent des écosystèmes. Les effets des guerres modernes sur les écosystèmes, en termes de pollution, sont encore peu étudiés.1939-1945

Seconde Guerre mondiale, industrialisation des moyens de donner la mort. Avec la destruction de Nagasaki et Hiroshima par la bombe atomique, l'homme met au point une arme capable de rayer des villes de la carte.17 août-6 septembre 1949

Conférence scientifique des Nations unies pour la conservation et l’utilisation des ressources naturelles. Pour la première fois, un organisme des Nations unies alerte sur l'épuisement et l'usage des ressources naturelles (terre, eau, forêts, faune, carburants [Proceedings of the United Nations Scientific Conference on the Conservation and Utilization of Resources], énergie et minéraux).1951

Premier rapport sur l'état de l'environnement dans le monde, publié par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui insiste sur les liens entre économie et énergie.16 décembre 1964

Loi n° 64-1245 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.1965

Remise d'un rapport sur la pollution environnementale par le conseil scientifique consultatif du président des États-Unis, Lyndon Johnson, avertissant que d'ici à l'an 2000 il y aurait 25% de CO2 en plus dans l'atmosphère, avec pour conséquence des changements climatiques notables.1er mai 1967

Publication d'une étude par Syukuro Manabe et Richard T. Wetherald (Thermal Equilibrium of the Atmosphere with a Given Distribution of Relative Humidity), qui modélise le climat et prévoit l'augmentation des quantités de CO2. La modélisation climatique sera essentielle aux travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).1968-1988 | Le réchauffement climatique est d'origine humaine | La prise de conscience

Les catastrophes industrielles ne sont pas un fait nouveau, mais leur ampleur mène à une prise de conscience, tant sur les responsabilités de l'homme que sur les conséquences à long terme (marées noires, accidents nucléaires…). Les nations acceptent le fait que le réchauffement climatique est d'origine humaine et décident de l'envisager au travers de grandes conférences internationales et traités. Sous l'égide de l'Organisation des Nations unies (ONU), les premières instances et organisations dédiées au climat et à l'environnement voient le jour.

1968-1973

Famines au Sahel et en Éthiopie, liées à la sécheresse, causant la mort de plus d'un million de personnes. Ces famines alertent sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Les famines liées à la sécheresse seront de plus en plus fréquentes.28 février 1970

Discours du président français, Georges Pompidou, sur les problèmes de l'environnement urbain : "L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même […] La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début de ce siècle s’acharnait encore à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la Terre demeure habitable à l'homme" (Le discours du Président Pompidou à Chicago).7 janvier 1971

Nomination de Robert Poujade, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement.2 février 1971

Signature de la convention sur les zones humides, dite "convention de Ramsar". Destinée à l'origine à préserver les habitats d'oiseaux d'eau, son champ de compétence s'est par la suite étendu à tous les aspects de la biodiversité.Années 1970-1980

Influence de l'homme sur le climat reconnue par les scientifiques. Le débat est de savoir si le changement climatique d'origine humaine a déjà commencé.5-16 juin 1972

Conférence des Nations unies sur l'environnement, ou conférence de Stockholm. Il s'agit de la première grande conférence des Nations unies sur les problèmes environnementaux. Elle marque un tournant dans le développement des politiques environnementales internationales. La création du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) est entérinée.3 mars 1973

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites), ou convention de Washington.10 juillet 1976

Catastrophe industrielle à Seveso, en Italie. Un nuage d'herbicide s'échappe de l'usine Icmesa et intoxique de nombreuses personnes. Cette catastrophe est à l'origine d'une prise de conscience en Europe et de la "directive Seveso", contraignant les États membres à identifier les risques industriels, établir un système d'inspection des sites dangereux et prendre les mesures pour faire face à d'éventuels accidents.Loi n° 76-629 relative à la protection de la nature, fondatrice en France.

16 mars 1978

Marée noire. Le pétrolier libérien Amoco Cadiz, qui transporte 223 000 tonnes de pétrole brut et 4 000 tonnes de fioul de soute, s'échoue sur les côtes bretonnes. Au fur et à mesure que le navire se disloque, sa cargaison se répand et pollue 360 km de littoral entre Brest et Saint-Brieuc. Il s'agit de la plus grande marée noire par échouement pétrolier jamais enregistrée.1979

Rapport du scientifique Jule Charney, Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment, établissant qu'il existe bien un réchauffement climatique dû aux GES issus de l'usage de combustible fossile par les hommes. Le rapport a été demandé par le président américain à l'Académie nationale des sciences.12-23 février 1979

Conférence mondiale sur le climat à Genève, l'une des premières grandes rencontres sur le changement climatique.23 juin 1979

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, dite convention de Bonn.3 décembre 1984

Fuite de 45 tonnes de gaz dans l'usine de pesticides de la compagnie américaine Union Carbide à Bhopal, en Inde, qui fait 1 754 morts et 170 000 intoxiqués, dont 12 000 dans un état critique le jour même de l'accident. On estime qu'il y a eu entre 15 000 et 20 000 morts. les conséquences sanitaires et environnementales de cette catastrophe industrielle se font toujours sentir quarante ans après.1985

Découverte du trou dans la couche d'ozone, causé principalement par l'usage de chlorofluocarbures (CFC) dans l'industrie (réfrigérateurs, climatiseurs, aérosols). Plus de la moitié de l'ozone disparaît dans l'Antarctique pendant le printemps austral.Un rapport du PNUE définit les "réfugiés environnementaux" (environmental refugees), dont font partie les réfugiés climatiques.

9 janvier 1985

Loi n° 85-30 relative au développement et à la protection de la montagne, visant à trouver un équilibre entre développement et protection de la montagne, dite "loi Montagne 1".22 mars 1985

Signature de la convention de Vienne, qui établit les principes de protection de la couche d'ozone. Cette convention fait suite aux avertissements de scientifiques quant aux dangers de l'appauvrissement de la couche d'ozone pour l'environnement et la santé humaine.3 janvier 1986

Loi n° 86-2 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite "loi Littoral".26 avril 1986

Accident nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine. L'incendie du réacteur rejette dans l'atmosphère une quantité de radioactivité équivalent à 200 bombes Little Boy ("Petit garçon", larguée sur Hiroshima). Près de 200 000 km2 de terres ont été contaminées. Dès 1991, un excès de cancers de la thyroïde de l'enfant est apparu dans les régions particulièrement touchées. Entre 1990 et 1998, en Belarus, en Ukraine et en Russie, le taux de cancer de la thyroïde chez les enfants qui avaient moins de 18 ans au moment de l'accident a été multiplié par un facteur entre 10 et 100 (Les accidents dus aux rayons ionisants). L'échelle INES (International Nuclear Event Scale) est créée afin d'aider la population et les médias à comprendre immédiatement la gravité d'un accident nucléaire. L'accident nucléaire de Tchernobyl est classé au niveau 7, le plus élevé.16 septembre 1987

Protocole de Montréal, qui restreint l'utilisation de produits chimiques pouvant endommager la couche d'ozone.23 juin 1988

Audition du scientifique James Edward Hansen devant le Congrès américain, qui déclare que le changement climatique est déjà enclenché.Novembre 1988

Création du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) en vue de fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade.1989-2006 | Le réchauffement climatique doit être contenu | Les velléités

Les rapports du GIEC, mais aussi des événements climatiques de plus en plus destructeurs et fréquents, sont les premiers avertissements massifs quant à l'urgence de la situation. Mais le clivage entre pays développés, qui polluent la Terre depuis la fin du XIXe siècle, et pays en développement, qui aspirent pour leurs populations à un "progrès" similaire, enraye la nécessité d'agir face à ce que l'on commence à entrevoir comme une urgence commune. Le protocole de Kyoto lie les pays développés à un objectif de réduction des GES. Les États-Unis quittent le traité, mais sa ratification par la Russie permet son entrée en vigueur.

24 mars 1989

Marée noire. Le pétrolier américain Exxon Valdez, qui transporte 180 000 tonnes de pétrole brut, s'échoue dans le détroit du Prince William, non loin de la ville de Valdez, en Alaska, reconstruite après un raz-de-marée. L'échouement provoque le déversement de 38 500 tonnes de brut, plus de 7 000 km2 de nappes polluent 800 km de côtes. Une des conséquences est la promulgation de l'amendement "double coque" du 6 mars 1992 à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol).1990

Premier rapport d'évaluation du GIEC, qui confirme la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique, le rôle des émissions de gaz à effet de serre et la gravité des changements en cours (FAR Climate Change: Scientific Assessment of Climate Change).3 janvier 1992

Loi n° 92-3 sur l'eau : "L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général."9 mai 1992

Signature de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), entrée en vigueur le 21 mars 1994. Pour la première fois un traité fixe des objectifs contraignants aux pays industrialisés pour réduire le réchauffement climatique et aider à faire face à ses conséquences.21 mai 1992

Création du réseau européen Natura 2000.3-14 juin 1992

Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED), ou conférence de Rio, qui réunit des dirigeants politiques, des diplomates, des scientifiques, des représentants des médias et des organisations non gouvernementales (ONG) de 179 pays pour un effort massif visant à réconcilier l'impact des activités socio-économiques humaines et l'environnement. Ouverture à la signature de la Convention sur la diversité biologique, traité international juridiquement contraignant, et de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification.2 février 1995

Loi n° 95-101 relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui établit le principe de précaution, "selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable".28 mars-7 avril 1995

Première Conférence des parties (signataires de la CCNUCC), ou COP1, organisée par l'ONU, qui se tient à Berlin. La COP1 voit s'opposer pays industrialisés, responsables du réchauffement climatique, et pays pauvres, souhaitant mener à bien leur développement économique. la COP1 n'aboutit à aucune mesure concrète, mais les participants prennent la mesure de l'urgence et s'accordent sur le fait que les compromis de la CCNUCC ne sont pas adaptés pour atteindre les objectifs fixés.1996

Deuxième rapport d'évaluation du GIEC, qui analyse les aspects scientifiques (groupe de travail I) et socio-économiques (groupe de travail III) de l'évolution du climat (les publications).11 décembre 1997