Blog

-

Des pluies diluviennes

- Par Thierry LEDRU

- Le 23/06/2024

Je connais bien le hameau de la Bérarde. C'est là-bas que j'allais en été pour l'alpinisme.

La vallée de Chamonix était vraiment devenue invivable pour moi. Beaucoup trop de monde.

La Bérarde, c'est un bout de vallée. Au-delà, c'est à pied et les pentes sont raides...

Aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose et c'est miraculeux qu'il n'y ait pas eu de morts.

Je connais aussi la vallée de la Vésubie qui a connu une catastrophe similaire et des victimes. C'était en octobre 2020 et la réhabiliation de la vallée n'est toujours pas finie. Celle du hameau de la Bérarde ne se fera peut-être même pas. Il est évident que certaines vallées alpines ou pyrénéennes ont un avenir incertain.

Et pourtant, aux élections européennes, dans tous les pays concernés, l'écologie a été délaissée par les électeurs et électrices. Partout, on note une baisse drastique. Quand en France, on voit quatre listes écologistes, c'est n'importe quoi. C'est évident qu'il s'agit avant tout de s'octroyer une belle place et non de défendre l'écologie. Et ça me désole. Il y a bien longtemps que je n'attends rien de la politique. J'irai voter dimanche prochain. Toujours pour l'écologie.

Maintenant, je comprends que les attentes des gens ont été déçues, que les situations économiques sont difficiles, que l'insécurité est sans cesse à la Une des journaux, que le mécontentement social s'agrandit, constamment, année après année et depuis bien longtemps. Je fais partie des gens qui ont été dégoûtés par la Gauche (Mitterand... Jospin..., oui, ça date, je vais avoir 63 ans)...

Ce qui me désole, c'est que la population ne comprend pas que l'écologie est déjà un problème majeur et que son rejet ne fera qu'accentuer les phénomènes d'ampleur. Et en même temps que j'écris ça, j'ai pleinement conscience que ça n'est pas la population française qui pourra changer une problématique planétaire. Et c'est bien pour ça que si j'avais vingt ans aujourd'hui, il est absolument certain que je ne souhaiterais aucunement devenir père de famille...

Alors évidemment, les climato-sceptiques s'en donnent à coeur joie.

"Réchauffement climatique, mon cul ! Tout ça, c'est de la foutaise pour nous taxer !"

etc etc etc...Pourtant, il ne faut pas plus de cinq minutes pour trouver les explications et le rapport entre réchauffement et précipitations. Mais quand on ne veut pas comprendre, il suffit de ne pas chercher.

L'article suivant a été publié en juin 2016.... L'auteure, Valérie Masson Delmotte est une scientifique, spécialiste de la problématique climatique.

"L’augmentation de l’effet de serre, due aux activités humaines, entraîne un réchauffement des océans et de l’atmosphère, près de la surface. Ce phénomène peut renforcer l’évaporation. Une atmosphère plus chaude peut potentiellement transporter 7 % d’humidité en plus par degré de réchauffement, conformément à la relation de Clausius-Clapeyron."

https://theconversation.com/pluies-intenses-et-changement-climatique-quel-rapport-60519

À Nemours, début juin 2016. Kenzo Tribouillard/AFP

Pluies intenses et changement climatique, quel rapport ?

Université Paris-Saclay apporte des fonds en tant que membre fondateur de The Conversation FR.

Voir les partenaires de The Conversation France

Nous croyons à la libre circulation de l'information

Reproduisez nos articles gratuitement, sur papier ou en ligne, en utilisant notre licence Creative Commons.

Dans le contexte des intempéries récentes, on entend dans les médias tout et n’importe quoi sur les relations entre précipitations record et changement climatique. Comment relier un évènement ponctuel, lié à la situation météorologique, et des changements sur le long terme ?

Les chercheurs en sciences du climat développent analyses, observations et simulations pour évaluer s’il y a des changements significatifs dans l’intensité ou la fréquence des évènements extrêmes (ce qu’on appelle « la détection ») et, le cas échéant, comprendre les causes de ces changements (ce qu’on appelle « l’attribution »). De nouvelles méthodes sont mises au point pour comprendre si la même situation météorologique aurait eu le même effet, avec ou sans réchauffement du climat.

L’augmentation de l’effet de serre, due aux activités humaines, entraîne un réchauffement des océans et de l’atmosphère, près de la surface. Ce phénomène peut renforcer l’évaporation. Une atmosphère plus chaude peut potentiellement transporter 7 % d’humidité en plus par degré de réchauffement, conformément à la relation de Clausius-Clapeyron.

Des questions restent cependant ouvertes sur la manière dont le réchauffement peut affecter la circulation atmosphérique ou les mouvements verticaux, importants pour les pluies de forte intensité.

Pour une information toujours plus fiable face au brouhaha médiatique.

Ce que disent le GIEC et de récents travaux

En 2013, le 5e rapport du Groupe I du GIEC rendait publique l’évaluation suivante :

La fréquence ou l’intensité des épisodes de fortes précipitations a probablement augmenté, au moins en Amérique du Nord et en Europe.

Il est probable que les influences anthropiques affectent le cycle mondial de l’eau depuis 1960 : elles ont contribué aux augmentations du contenu atmosphérique en vapeur d’eau, à des changements de la distribution spatiale des précipitations sur les continents à l’échelle du globe, à l’intensification des épisodes de fortes précipitations sur les régions continentales où les données sont suffisantes et à des changements de salinité à la surface des océans.

Les épisodes de précipitations extrêmes deviendront très probablement plus intenses et fréquents sur les continents des moyennes latitudes et dans les régions tropicales humides d’ici la fin de ce siècle, en lien avec l’augmentation de la température moyenne en surface.

Depuis 2013, de nouveaux travaux ont été publiés. Par exemple, en 2015, une étude conduite par deux chercheurs suisses s’est appuyée sur la modélisation du climat. Leurs analyses montrent qu’aujourd’hui, avec 0,85 °C de réchauffement par rapport au XIXe siècle (principalement dû à l’influence humaine), ce réchauffement a déjà affecté 18 % des évènements de précipitations intenses sur les continents (et 75 % des vagues de chaleur) : à la variabilité naturelle du climat se superpose déjà une influence humaine discernable. Pour 2 °C de réchauffement, cette proportion passerait à 40 % des évènements de précipitations intenses. L’impact du réchauffement climatique sur ces évènements extrêmes n’est pas linéaire et il affecte bien davantage les évènements les plus intenses que les moyennes.

Un rapport complet de l’Académie des sciences américaine sur l’attribution des évènements extrêmes a, pour sa part, fait le point sur les développements récents permettant d’évaluer le poids de l’influence humaine à l’échelle de l’évènement, les limites des outils et méthodes, et les incertitudes associées.

Quid de la France…

Pour ce qui est de la situation hexagonale, plusieurs études se sont intéressées aux records de précipitations. Une première analyse pilotée par Robert Vautard a porté sur les records de pluies dans les Cévennes. Elle montre une nette augmentation des records d’automne dans cette région, depuis les années 1950 (+4 % par décennie) et une forte relation avec le réchauffement local.

Une autre étude de Philippe Drobinski, tout juste publiée et présentée au colloque Cordex (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment), montre que l’augmentation de l’intensité des précipitations extrêmes de tout le pourtour méditerranéen devrait suivre la relation de Clausius-Clapeyron (soit 7 % de plus par degré de réchauffement local), avec un rôle tout particulier du réchauffement de surface de la mer Méditerranée.

Une autre étude toute fraîche, portant sur les précipitations les plus intenses dans le sud de la France et pilotée par Juliette Blanchet, conclut à une tendance à l’augmentation sur la moitié de la région étudiée, en particulier sur les reliefs (Cévennes-Vivarais et Alès) et dans la vallée du Rhône, tout en soulignant les limites liées à la durée et la densité des observations.

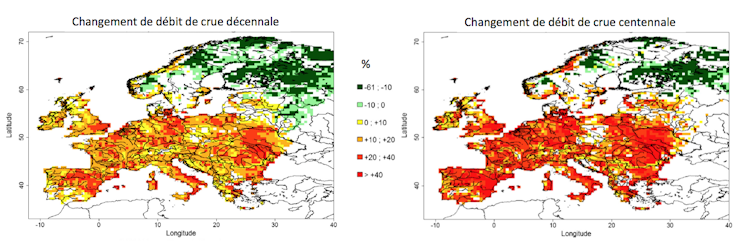

Enfin, une étude sur les risques futurs relatifs aux précipitations intenses et inondations, pilotée par Philippe Roudier, combine modélisation régionale du climat et modélisation hydrologique en Europe pour un scénario modeste de réchauffement global (+2 °C). Elle conclut à une forte augmentation de l’intensité des crues décennales ou centennales (voir la figure ci-dessous). Le signal s’avère très robuste : il est commun aux 11 modèles de climat et 3 modèles hydrologiques étudiés.

Author provided

Simulation d’évolution du débit des crues décennales et centennales en Europe entre la période 1970-2000 (référence) et la période de 30 ans quand le réchauffement global atteint 2 °C dans les projections climatiques (résultat médian de 3 modèles hydrologiques forcés par 11 simulations climatiques régionales issues de différents scénarios).

En Scandinavie, la diminution des débits de crue est liée à une diminution du manteau neigeux et sa fonte printanière. Les augmentations de débit de crue dans la majeure partie de l’Europe sont liées à une intensification des évènements de fortes précipitations dans un climat plus chaud (adapté de Roudier et al, 2016). Cette étude montre aussi une augmentation du risque de sécheresse (intensité et durée) pour la France et pour le pourtours méditerranéen (non montré).…et des pluies de printemps à Paris ?

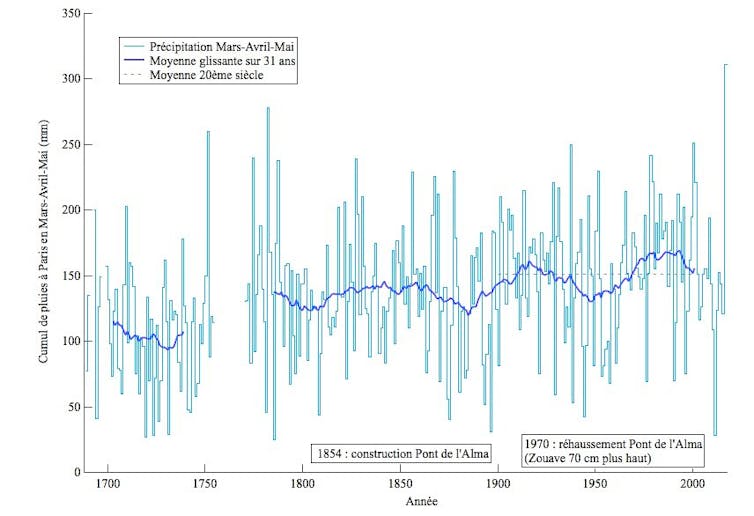

La variabilité et l’évolution des pluies au nord de la France a récemment été analysée par Bastien Dieppois et ses co-auteurs, dans une étude publiée en 2016 et portant sur plusieurs siècles de données historiques, remontant en 1688. Elle montre une forte variabilité sur plusieurs dizaines d’années (en relation avec la variabilité des températures à la surface de l’océan Atlantique qui affecte la circulation atmosphérique), et une tendance significative à l’augmentation des pluies printanières.

La variabilité sur plusieurs décennies avait aussi été mise en évidence grâce aux travaux de Julien Boé et Florence Habets.

J’ai repris les données historiques de précipitation à Paris en mars-avril-mai (cumul sur trois mois) à partir du travail de Vicky Slonosky et je les ai complétées jusqu’en 2016 avec les données Météo France.

Author provided

Précipitations de printemps (cumul de mars, avril et mai) à Paris : données pour chaque année (trait fin) et lissées sur 31 ans (trait bleu foncé), à partir de données météorologiques historiques (Slonosky et al, 2002) et des observations de Météo France. Le niveau moyen des précipitations de printemps au XXe siècle est indiqué par la ligne horizontale pointillée. Des études en cours portent sur les précipitations extrêmes (cumul sur 1-3 jours).

La figure montre à quel point ce printemps a été exceptionnellement arrosé depuis 1688, même en moyenne sur 3 mois. Notez aussi à quel point le printemps 2011 avait été exceptionnellement sec. En moyenne, pour les 30 dernières années, l’Île-de-France reçoit 15 % de pluies en plus au printemps par rapport à la moyenne du XIXe siècle.

D’autres analyses à venir

Il faudra un peu de temps pour que les chercheurs qui développent ces méthodes puissent analyser les évènements de forte pluie de ces derniers jours, mais il semble que de nombreux records de précipitations aient été dépassés comme l’indique Météo France, dans un contexte également de températures de surface élevées sur l’océan Atlantique au voisinage de l’Europe.

Des analyses approfondies combinant observations et simulations numériques seront nécessaires pour discerner une éventuelle influence humaine dans l’intensité de ces pluies ponctuelles, ainsi que dans l’augmentation séculaire des précipitations printanières dans le nord de la France.

Ces éléments demandent néanmoins de prendre en compte le risque d’une augmentation de l’intensité des pluies record pour la gestion de l’écoulement des eaux, en protégeant les zones humides pour bénéficier de leur effet « tampon ». Cela s’ajoute à tous les autres aspects de gestion de l’écoulement des eaux en relation avec les plans d’urbanisation et de préparation aux évènements rares.

Je voudrais terminer cet article par une réflexion sur ce que nous voulons protéger. La Convention internationale sur les droits des enfants indique que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux aléas naturels et aux conséquences du changement climatique ; il est essentiel de les en protéger.

La planification de l’adaptation au changement climatique et aux évènements extrêmes comme les inondations devrait être centrée sur les besoins des enfants : par exemple, les écoles devraient être construites pour résister aux aléas climatiques, pour assurer la continuité de l’éducation. Rien que dans les vallées de l’Yvette et de l’Orge, tout près de l’Université Paris-Saclay, des dizaines d’écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, et l’Université Paris-Sud ont été fortement touchés. Il y a du pain sur la planche.

Valérie Masson-Delmotte a récemment publié : « Parlons climat en 30 questions », « Le climat, la Terre et les hommes » et « Sommes-nous bientraitants avec nos enfants ? ». -

Un article majeur

- Par Thierry LEDRU

- Le 03/06/2024

Bien que je sois un fidèle lecteur de longue date du site REPORTERRE, je n'avais pas vu passer cet article.

Alors qu'il s'agit d'une analyse majeure.

Et il va bien falloir que l'ensemble des peuples occidentaux finissent par comprendre ce qui les attend.

Et quelle est leur part de responsabilité.

Selon l’écrivain Amitav Ghosh, « Le monde se prépare aux changements climatiques en se préparant à la guerre »

https://reporterre.net/Selon-l-ecrivain-Amitav-Ghosh-Le-monde-se-prepare-aux-changements-climatiques-en-se

Pour le grand écrivain indien Amitav Ghosh, le problème posé à l’humanité par la crise écologique est avant tout géopolitique. Dans ses derniers ouvrages, par une lecture historique, il replace l’Occident et sa culture de violence et de domination au cœur des enjeux contemporains. Et envisage l’avenir avec pessimisme.

Amitav Ghosh est un romancier, essayiste et critique littéraire indien, vivant en partie aux Etats-Unis. Il a dernièrement publié Le Grand Dérangement : d’autres récits à l’ère de la crise climatique (Wildprojet, 2021) et La Déesse et le Marchand (Actes Sud, 2021).

Reporterre — Dans « Le Grand Dérangement », vous remarquez que depuis trois ou quatre décennies, le roman a adopté une approche individualiste qui se caractérise par une écriture du soi, de l’intime, alors que nous sommes confrontés à une crise planétaire sans précédent et que l’émission des gaz à effet de serre s’accroît à des niveaux jamais vus. Y a-t-il un lien entre ces deux phénomènes, et si oui, lesquels ?

Amitav Ghosh — Oui, il y a un lien. Cela date de la chute du mur de Berlin. La moitié des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont été émises depuis 1989. Je pense que c’est à cette époque que le monde entier a été totalement absorbé par la culture de consommation. En même temps, il a adopté le modèle de fiction étasunien né dans les écoles d’écriture créative, écoles dont le développement a été favorisé par la CIA. C’est en Iowa que le premier de ces ateliers d’écriture a vu le jour, avec des écrivains tels que Wallace Stegner. L’idée était de créer une forme d’art et de narration dépolitisée : en réaction au réalisme socialiste soviétique, ils ont encouragé un nouveau modèle caractérisé surtout par une approche apolitique.

J’en constate les effets durables à travers le monde, même en Inde. Quand j’étais jeune, les romanciers indiens, surtout du Bengale occidental ou parfois de l’Inde du Sud, étaient engagés et écrivaient sur l’environnement. Par exemple, la grande écrivaine bengalie Mahasweta Devi, qui a écrit sur la forêt et les communautés tribales de la forêt. Mais aujourd’hui de plus en plus, les romans en Inde, qu’ils soient rédigés en anglais ou dans une des langues indiennes, adoptent souvent le modèle occidental et relatent la vie intérieure.

Est-ce à dire que l’écriture ou le cinéma, en adoptant une approche plus collective dans la description du réel, comme l’ont fait Steinbeck ou Zola à leur époque, pourraient aider à stopper l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre ?[Il rit] Les écrivains ne pourront pas changer le cours des choses. La littérature et l’édition ont beaucoup moins de poids qu’il y a trente ou quarante ans. La culture est aujourd’hui dictée par les réseaux sociaux, le cinéma et la télévision, alors que la fiction a un rôle marginal. Mais j’ai toujours été écrivain, et j’ai toujours été fier de réagir au monde autour de moi, c’est pourquoi il est essentiel pour moi en tant qu’écrivain de m’y confronter.

Le personnage de Cinta, dans votre roman « La Déesse et le Marchand », dit à un moment que les histoires existent par ce qu’elles nous permettent de parler avec les animaux. En quoi raconter une histoire peut-il avoir un lien avec les animaux ?Depuis deux siècles environ, on considère que raconter des histoires est par essence une activité humaine. Mais qu’est-ce qu’un récit ? Quelque chose qui se déroule à la fois dans le temps et l’espace. Une narration rattache plusieurs espaces entre eux. Regardez les premières histoires : beaucoup décrivent un voyage à travers l’espace, comme L’Odyssée, Le Ramayana ou La Pérégrination vers l’Ouest, le grand classique chinois [de Wu Cheng’en]. On pourrait même dire que le Nouveau Testament est un récit de voyage particulier. Cette connexion entre moments dans le temps et points dans l’espace n’est pas réservée à l’être humain. Prenez, par exemple, les baleines : elles parcourent des milliers de kilomètres aller-retour, mais elles ne le font pas de façon automatique ; d’une année à l’autre, certaines changent leur comportement, leur chant, leur destination… On voit donc que ce n’est pas chez elles un comportement automatique ou instinctif comme voudraient le faire croire les cartésiens. Comment affirmer alors que les baleines, qui possèdent des moyens de communication extrêmement complexes, n’ont pas d’histoires ? De même, on sait que les éléphants s’arrêtent dans certains lieux où leurs camarades sont morts. Comment affirmer qu’ils ne créent pas de connexions entre ces événements pour en faire une histoire ? Prenons l’exemple tout simple d’un chien. Le chien sait que vous l’emmenez au parc quotidiennement puis que vous le ramenez à la maison. Encore une fois, il traverse un espace, alors comment dire qu’il ne relie pas ces différents espaces entre eux à travers un récit ? Il est évident qu’il le peut. En fin de compte, pour nous les humains, la narration représente notre connexion la plus importante avec l’espace. Et on pourrait dire la même chose en ce qui concerne les animaux.

Donc, raconter des histoires est le plus sauvage de nos attributs, ce que nous partageons le plus avec les animaux. Les animaux ne racontent pas leurs histoires à tout le monde, mais il y a des personnes avec qui ils les partagent, tels les chamanes comme David Kopenawa, qui le raconte dans le livre La Chute du ciel. On y voit bien que ce n’est pas un imposteur ou un illuminé, mais il conte les histoires qui lui sont racontées par les animaux.

« Ce que les Européens ont fait dans les Amériques a créé un modèle de brutalité et de violence qu’on n’avait jamais vu sur Terre. C’est d’un génocide qu’il s’agit. » © Mathieu Génon/Reporterre

Un thème majeur de vos derniers ouvrages est la crise écologique. Comment faire face au monde à venir, alors qu’un de vos personnages dit : « On sait ce qui nous attend » ?

La façon dont les spécialistes, et en particulier les techniciens et ingénieurs, abordent le changement climatique, est complètement erronée ; pour eux, le problème est d’abord technologique, alors que selon moi, il est essentiellement géopolitique. Tant qu’il n’y aura pas une réponse géopolitique, la technologie ne pourra pas apporter la moindre solution.

En quoi le changement climatique est-il un problème géopolitique ?Si vous interrogez un Occidental sur le changement climatique, il vous répondra que c’est d’abord un problème scientifique et technologique. Si vous allez en Asie et demandez à une personne indienne, indonésienne ou chinoise, comme je l’ai fait souvent : « Vous savez que le changement climatique est une vraie menace pour votre pays. Êtes-vous prêt à réduire votre empreinte carbone ? » la réponse sera : « Non, pourquoi changerait-on ? L’Occident est à la source de ce problème, il s’est enrichi à nos dépens lorsqu’on était faibles, il s’est accaparé les ressources de la Terre et les a dilapidées… Mais aujourd’hui, nous ne sommes plus si faibles, alors il est temps pour nous de nous rattraper. » Pour les non-Occidentaux, le concept de dérèglement climatique est considéré comme un problème de post-colonialisme, d’inégalité, de géopolitique.

Donc il faut attendre que l’Occident prenne l’initiative. Ce qu’il ne fera pas…Non, il ne le fera pas.

Dans « Le Grand Dérangement », vous expliquez que l’Asie était prête à participer à l’augmentation des gaz à effet de serre, mais qu’elle en a été empêchée par le colonialisme. Pouvez-vous nous expliquer cette idée ?Prenons la Révolution industrielle à ses débuts. La course aux armements y a joué un rôle majeur quand Anglais et Français étaient en compétition pour la colonisation de l’Amérique. Tous les États occidentaux se sont copiés entre eux, par un mimétisme qui a commencé en Angleterre.

En Inde, les ouvriers de l’industrie sidérurgique aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles étaient parmi les meilleurs au monde, tout comme les artisans indiens. Au XVIIIᵉ siècle, les navires fabriqués en Inde étaient supérieurs à ceux fabriqués en Grande-Bretagne. C’est grâce à sa puissance militaire que la Grande-Bretagne a réussi à détruire l’industrie navale indienne en lui imposant des réglementations financières. De même, les Britanniques n’ont pas voulu exploiter et développer le charbon indien. Ce que les colonies devaient leur fournir, c’était les produits fournis par l’énergie solaire : jute, opium, thé, sucre…

Pourquoi l’Europe était-elle si agressive au XVIIIᵉ siècle et comment a-t-elle pu écraser l’Inde, la Chine qui à cette époque-là, étaient des nations très développées, comme l’a montré l’historien Kenneth Pomeranz ?Je crois que cela a à voir avec la découverte des Amériques. Le modèle de violence qui s’est déchaînée sur les Amériques au XVIᵉ siècle est sans précédent dans l’histoire de l’humanité. On parle des Mongols, mais les Mongols n’ont jamais détruit 95 % d’un peuple. Ce que les Européens ont fait dans les Amériques a créé un modèle de brutalité et de violence qu’on n’avait jamais vu sur Terre. C’est d’un génocide qu’il s’agit.

Quelles en sont les raisons ? La cupidité ?Bien sûr. Mais au-delà de la cupidité, je crois que c’est durant cette période que les Européens (pas tous, mais ceux qui ont mené des combats similaires contre les classes inférieures en Europe, contre le mouvement des enclosures, contre les femmes avec les procès de sorcellerie), et surtout l’élite technoscientifique, se sont engagés, d’un côté, dans la colonisation de l’Amérique du Nord et, de l’autre, dans la traite des esclaves. À partir du XVIᵉ siècle, l’Europe a inventé une forme de violence armée et de brutalité à une échelle jusque-là inimaginable ; jamais on n’aurait pu croire qu’on pouvait décimer la population d’un continent pour la remplacer par la population d’un autre continent. Cela ne s’était jamais produit avant, c’est un moment sans précédent dans l’histoire du monde. Les Indiens et les Chinois, eux, ne menaient pas ce genre de guerre brutale contre des peuples considérés non humains, et ils étaient incapables de concevoir ce genre de choses. Et, en effet, ces choses-là sont inconcevables.

« En Inde et en Indonésie, les élites reproduisent dans leur propre pays ce que les élites occidentales ont fait subir au monde. Au fond, ce qu’elles disent est qu’elles continueront sur cette voie : les pauvres vont mourir, mais ce n’est qu’un des sacrifices à faire, chacun pour soi et sauve qui peut. » © Mathieu Génon/Reporterre

Vous mentionnez une autre période historique importante : le XVIIᵉ siècle, le petit âge glaciaire, documenté en Chine, en Europe, dans le monde entier, et qu’a étudié l’historien Geoffrey Parker. Est-ce la même crise que celle qui a vu se déchaîner la violence colonialiste au XVIᵉ siècle ?Les deux sont interconnectées. Sur le continent américain, il y a eu tellement de morts que des cités et des campagnes entières ont été englouties par la jungle, provoquant une reforestation massive qui, dit-on, en absorbant des quantités énormes de dioxyde de carbone, a contribué au petit âge glaciaire. C’est pourquoi aujourd’hui, on découvre d’immenses cités au Mexique et dans l’Amazonie enfouies dans la jungle. L’Amazonie était habitée par une population de plus de neuf millions de personnes. Il ne s’agissait pas de forêts vierges ; c’était des lieux de vie où l’on cultivait la terre. Et lorsque les habitants ont commencé à mourir, la forêt a repris ses droits avec les conséquences que l’on sait.

Aujourd’hui, les élites occidentales ont-elles toujours cette culture de violence et de domination ?Je pense que oui, mais le monde a changé et ce changement est surtout dû à la décolonisation. Si l’Occident était aussi puissant aujourd’hui qu’il l’était au XIXᵉ siècle, il aurait empêché par la force l’Inde et la Chine de s’industrialiser, comme il l’a fait à l’époque. Mais ce n’est plus possible, parce que la Chine possède l’arme nucléaire, l’Inde possède l’arme nucléaire, même le Pakistan possède l’arme nucléaire.

Quel est l’état d’esprit des élites indiennes et chinoises ?Elles ont totalement adopté les rêves des élites occidentales, je ne sais pas si c’est autant le cas en Chine, mais en Inde et en Indonésie, les élites reproduisent dans leur propre pays ce que les élites occidentales ont fait subir au monde. Au fond, ce qu’elles disent est qu’elles continueront sur cette voie : les pauvres vont mourir, mais ce n’est qu’un des sacrifices à faire, chacun pour soi et sauve qui peut. Vous ne pouvez pas imaginer les folies commises par le gouvernement indien. Il est en train de détruire toute la réglementation environnementale du pays.

C’est comme si le monde était gouverné par la consommation ostentatoire.Exactement. En Inde, les indigènes, qui autrefois étaient protégés par des lois, sont chassés des forêts pour les rendre accessibles aux sociétés de charbon — ou plutôt à une société en particulier, celle qui est proche du Premier ministre et qui, depuis six ans, a acheté la moitié de l’Inde. Nous sommes témoins d’un capitalisme de gangsters qui se déchaîne sur le monde avec une violence sans précédent.

Vous parlez du capitalisme, mais dans « Le Grand Dérangement », vous affirmez que l’impérialisme est plus important que le capitalisme pour expliquer le « statu quo ».Le capitalisme est un système contenu à l’intérieur d’un autre système encore plus violent, l’impérialisme. Lorsqu’on parle des émissions de gaz à effet de serre, on parle majoritairement d’avions, de voitures, de textiles, etc. Or, 25 % des émissions dans le monde proviennent d’activités militaires. À lui tout seul, le Pentagone est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde. Un seul jet supersonique, comme votre Rafale français, produit en quelques heures de vol plus d’émissions qu’une ville française.

Le capitalisme de gangsters et l’impérialisme fondé sur la militarisation, n’est-ce pas la même chose ?Ce n’est pas contradictoire, mais l’importance accordée au capitalisme provient d’un certain état d’esprit qu’on pourrait qualifier d’intellectuel/universitaire, et qui rechigne à parler de la violence organisée, préférant croire que la technologie est la force motrice prédominante. Le philosophe Jean-Pierre Dupuy dit que dans le monde moderne, nous sommes complètement dominés par la pensée économique, que nous aimons penser les choses dans des termes économiques, statistiques. Beaucoup des personnes que j’admire, telle Naomi Klein, en voulant donner au capitalisme une place centrale, succombent en réalité à cette tentation de tout analyser en termes d’économie, en excluant la géopolitique et la violence armée qui la sous-tend. Prenons l’exemple de l’Accord de Paris, où les pays riches se sont engagés à donner 100 milliards de dollars par an pour atténuer les dérèglements climatiques. Nous n’avons même pas vu 10 % de cette somme. Sur la même période, ces mêmes pays ont trouvé plus de mille milliards de dollars à investir dans les armes. La réalité, c’est que le monde se prépare aux changements climatiques, non pas en cherchant à les atténuer mais en se préparant à la guerre. C’est une évidence.

« Il est inconcevable pour nous aujourd’hui qu’Internet s’arrête, le monde entier s’arrêterait avec lui. Il est donc clair que, d’une certaine façon, nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. » © Mathieu Génon/Reporterre

Comment envisagez-vous l’avenir des enfants d’aujourd’hui, quel que soit leur pays ?

C’est une question difficile. Il y a ce qu’on espère et ce qui nous semble probable. Ce qu’on espère, bien sûr, c’est que le monde trouve une solution miraculeuse. Et je suis disposé à le croire. Un miracle pourrait survenir et on ne peut que l’espérer. Mais pour moi, qui pense que les problèmes sont fondamentalement géopolitiques, je vois qu’il n’y a pas de changement et que les choses empirent. Où donc est la lumière ? Je ne la vois pas.

Dans « Le Grand Dérangement », vous comparez du point de vue littéraire le texte de l’Accord de Paris sur le climat et l’encyclique « Laudato si’ » du pape François. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ces deux textes ?Ces deux textes sont particulièrement intéressants car ils sont parus au même moment et traitent du même sujet. On pourrait s’attendre à ce que ce soit le texte du pape qui soit farfelu, irréaliste et rempli de mots vides, alors qu’en fait, c’est l’Accord de Paris qui tient des propos absurdes, exprimés dans un langage incroyablement pompeux. Le document n’a pas été rédigé pour toucher les êtres humains, il est simplement une excuse pour que les experts puissent se réunir et échanger ensemble. Le Laudato si’, au contraire, fait preuve d’une sincère volonté d’ouverture en employant un langage d’une grande simplicité, bien qu’il soit par ailleurs très bien documenté et parfaitement juste lorsqu’il traite de sujets scientifiques. En fin de compte, le pape a une vision du problème bien plus claire que celle des technocrates, il voit que le problème provient de notre mode de vie, du désir, de ce que les gens veulent avoir. C’est un texte profondément humain et modéré. Je pense sincèrement que le pape François est le seul dirigeant légitime au monde actuellement. C’est lui et lui seul qui nous permet de garder l’espoir.

On observe chez les élites occidentales et peut-être aussi chinoises, sinon une religion de la technologie, du moins une croyance profonde dans l’esprit de la Silicon Valley, avec l’idée de fusion technologique qui créerait une nouvelle espèce grâce à la robotique et à l’intelligence artificielle. Qu’en pensez-vous ?On considérait Internet, les réseaux sociaux, etc., comme des outils mais, de plus en plus, on voit que ce sont nous les outils et non eux, ce sont eux qui dirigent. Il est inconcevable pour nous aujourd’hui qu’Internet s’arrête, le monde entier s’arrêterait avec lui. Il est donc clair que, d’une certaine façon, nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes.

Alors, qui sont les maîtres ?Tant de nos actions sont contrôlées par une forme ou une autre d’intelligence artificielle que ça devient une partie du problème. Nous croyons que les humains conçoivent des politiques et que ces politiques sont mises en œuvre, mais à partir de Descartes, à partir du colonialisme, on a considéré les choses de la Terre comme de simples ressources, ce qui signifie qu’elles sont inertes, incapables d’écrire elles-mêmes leur histoire. Mais aujourd’hui, cela paraît moins évident, les énergies fossiles, par exemple, se sont immiscées dans notre vie de façon si complexe qu’on a du mal à l’appréhender. Ce n’est pas comme si les États-Unis pouvaient décider aujourd’hui d’arrêter l’utilisation d’énergies fossiles. Ils ne le peuvent pas, notamment parce que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont devenus des acteurs incontournables de la géopolitique mondiale. Lors des attentats du 11 septembre 2001, par exemple, George Bush a lui-même organisé le départ de personnalités saoudiennes, alors que la majorité de ceux qui avaient attaqué les États-Unis étaient saoudiens. Les Étasuniens aiment croire que ce sont eux qui contrôlent l’Arabie saoudite, mais ce n’est plus le cas : une partie considérable de la politique étrangère étasunienne est sous le contrôle de l’Arabie saoudite, d’Abou Dabi et du Qatar. Vous voyez ainsi comment les énergies fossiles se sont immiscées dans la vie politique globale, c’est si insidieux, si puissant que c’est une illusion humaine de s’imaginer que ce sont nous qui les contrôlons.

« Cela m’a énormément choqué : la France a été complètement transformée par une périurbanisation à l’américaine. En Italie, ce n’est pas le cas, les villages ont toujours une boutique de pâtes, un boucher… on y trouve de la nourriture. Ce n’est pas le cas dans les campagnes françaises. » © Mathieu Génon/Reporterre

En même temps, l’Arabie saoudite, Abou Dabi et d’autres soutiennent l’Islam, et l’Islam est devenu une force géopolitique puissante.

Oui, et encore une fois, on constate que ce n’est pas uniquement par le pouvoir des idées, mais grâce au pouvoir exercé par les combustibles fossiles, à l’argent du pétrole dépensé par l’Arabie saoudite pour encourager la radicalisation des musulmans dans le monde. Dès qu’on observe une montée des fondamentalismes, on peut être certain que l’argent saoudien n’est pas loin.

Quelle est la stratégie de la Chine ? Comment éviter une crise écologique, alors que la Chine encourage encore une croissance économique de 6 % par an, ce qui est énorme ?Il faut savoir que la Chine a mis de côté 20 % de la surface du pays pour le réensauvagement, ce qui représente une zone immense, plus grande que la France. Et ils le font sérieusement, ce qui n’est pas le cas d’autres pays. De plus, la Chine est loin devant les autres pays en matière de solutions énergétiques alternatives. C’est politique et cela s’explique par le fait que la Chine n’a pas de pétrole. La hiérarchie mondiale actuelle est complètement dépendante des énergies fossiles, qui sont le fondement de la domination du monde anglo-saxon, qui regroupe l’Australie, la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis… Cela a été délibérément pensé dès le début. Churchill l’a orchestrée, c’est un projet anglo-étasunien à long terme pour créer une dépendance à l’égard des énergies fossiles. La Chine, au contraire, a toutes les raisons de s’en libérer.

Avec la fin des énergies fossiles, verra-t-on la fin du monde anglo-saxon ?Oui, ce sera un bouleversement majeur. Et c’est pour ça que le monde anglo-saxon est tellement divisé ; le monde anglo-saxon compte les seuls endroits au monde où les changements climatiques sont contestés. Ces pays savent très bien que leur pouvoir, comme leur mode de vie, est fondé sur les combustibles fossiles. Même ici, en France, où j’ai été à Hurigny, en Bourgogne, un bourg de 200 à 500 habitants. Il ne possède ni magasins ni marché, et pour acquérir les produits essentiels, on est obligés de prendre la voiture et de parcourir trente kilomètres pour se rendre à l’hypermarché. C’est quelque chose qui m’a énormément choqué : la France a été complètement transformée par une périurbanisation à l’américaine. En Italie, ce n’est pas le cas, les villages ont toujours une boutique de pâtes, un boucher… on y trouve de la nourriture, ce qui n’est pas le cas dans les campagnes françaises.

Comment voyez-vous l’avenir du Bangladesh, dont votre famille est originaire ?Le Bangladesh reste une énigme. D’après plusieurs indicateurs, c’est la nation la plus performante en Asie du Sud dans plusieurs domaines. C’est presque miraculeux. Le PIB par habitant est plus élevé que celui de l’Inde ou du Pakistan, mais aussi l’espérance de vie, la santé, etc. C’est aussi le seul pays au monde où le gouvernement promeut activement l’éducation au changement climatique. Les Bangladais sont donc très informés sur ce sujet, et ont développé différentes formes de résilience que l’Occident ferait bien d’étudier. D’un autre côté, on ne peut nier que de grandes parties du pays sont menacées par les eaux, et certaines sont déjà inondées.

Avec quelles conséquences ?Une migration de masse, qui a déjà commencé.

« L’idée dominante que les pauvres souffriront tandis que les riches s’en sortiront très bien est totalement erronée. Ça ne se passera pas comme ça. Si l’on regarde les parties du monde les plus touchées par les effets du changement climatique, plusieurs d’entre elles sont parmi les lieux les plus riches au monde. » © Mathieu Génon/Reporterre

Y en aura-t-il d’autres migrations à partir d’autres régions du monde ?

Oui, elles existent déjà, mais je pense qu’il faut rester prudents quand on parle des « migrations climatiques ». Ce n’est pas si simple. Lors de mes recherches pour La Déesse et le Marchand, j’ai parlé à des centaines de migrants bangladais en Italie, dont la plupart avaient traversé la Méditerranée sur des bateaux de fortune. Et ce qui m’a vraiment marqué, c’est le rôle que jouent les réseaux sociaux et les nouvelles technologies : ces migrations sont complètement dépendantes des téléphones cellulaires. C’est cette technologie qui permet de payer les passeurs, de s’orienter, d’accéder aux informations… La migration n’est pas due aux changements climatiques. En réalité, la migration et les changements climatiques sont deux conséquences de l’accélération du consumérisme, l’accélération de l’industrialisation, qui est la force motrice derrière tout ça.

Vous écrivez que les riches seront moins résilients que les pauvres face aux futurs défis…Ce n’est pas tout à fait ça que je dis, car dans l’ensemble un pauvre en Californie est riche par rapport à un Africain ou à un Bangladais. Je pense que ceux qui seront les plus affectés, ce sont les classes moyennes et moyennes inférieures. Qui a été les plus touchés par les incendies en Californie ? Pas forcément les pauvres, mais les classes moyennes dont le principal actif est leur maison… et leur voiture. Ces possessions les rendent moins mobiles. On constate la même chose lors des incendies et des ouragans : les habitants refusent d’être évacués. Pourquoi ? Parce qu’ils ont peur qu’on entre par effraction dans leur propriété ou peur de perdre leur maison ou leur voiture. Donc, l’idée dominante que les pauvres souffriront tandis que les riches s’en sortiront très bien est totalement erronée. Ça ne se passera pas comme ça. Si l’on regarde les parties du monde les plus touchées par les effets du changement climatique, plusieurs d’entre elles sont parmi les lieux les plus riches au monde. La ville de Houston, par exemple, qui est la capitale mondiale des carburants fossiles, est dévastée de façon répétée par les inondations, et il est parfaitement clair que ses perspectives sont très sombres. La Californie aussi, avec le rêve californien et ses technofantaisies, où la modernité est plus ou moins née, devient de moins en moins habitable.

Je pense aussi que les citadins sont les moins adaptés pour affronter les catastrophes autour de nous, que ce soit en Occident ou en Inde. Si un citadin indien de classe moyenne devait fuir à la campagne, il ne survivrait pas plus de quelques jours.

Vous avez dit que la guerre nous attend dans l’avenir. Mais que pourrait-elle résoudre ?Les Occidentaux rechignent à considérer le changement climatique sous l’angle du conflit géopolitique, mais prenons l’exemple d’un migrant bangladais. Il arrive d’abord en Libye, où il est immédiatement enfermé dans un camp d’esclavage ; puis, malgré les tirs des gangsters libyens qui le poursuivent, il arrive à s’enfuir. Par miracle, il parvient à se rendre à la frontière, où il monte dans un bateau de fortune qui manque de sombrer ; puis, il traverse les Balkans, où on lui tire dessus ou bien la Turquie, où on lui tire dessus. Beaucoup de migrants atterrissent au Sinaï où, lorsqu’ils ne peuvent payer les passeurs, on leur prélève des organes. Les expériences vécues par ces personnes sont équivalentes aux expériences de guerre. Alors, que ce soit aux frontières de l’Europe ou des États-Unis, que cela nous plaise ou non, la guerre est déjà là. On ne veut pas le voir, mais il s’agit réellement de guerre. Et de plus en plus, on constate que les effets du changement climatique deviennent des armes de guerre. Récemment, le gouvernement algérien a accusé le Maroc d’avoir déclenché des incendies de forêt, de les avoir utilisés comme instruments de guerre. Et il en est de même entre la Turquie et la Grèce. L’humanisme n’est qu’un fantasme devant le mal infini dont sont capables les humains.

La Déesse et le Marchand d’Amitav Ghosh, aux éditions Actes Sud, septembre 2021, 320 p., 22,50 €.

Le Grand Dérangement d’Amitav Ghosh, aux éditions Wild Project, janvier 2021, 250 p., 20 €.

-

Amusement musical

- Par Thierry LEDRU

- Le 01/06/2024

Il a plu toute la journée alors je me suis occupé ^^

J'ai utilisé la chanson "San Francisco" de Maxime le Forestier pour en faire un hommage au potager.

J'ai trouvé sur You tube un accompagnement instrumental.

C'est un beau potager

adossé à la colline

on y vient à pied

avec les outils

et bien motivés

pour toute la journée.

On se retrouve ensemble

plein d'entrain et de bonheur

on vient travailler, avec le sarcloir

et on vient semer, du matin au soir.

Quand le potager s'embrume

ou quand le soleil l'allume

mon potager, tu es ma joie

tu es ma source, tu es mon unique roi.

Suant sous le soleil

enivrés, grattant la terre

on arrosera tous les jeunes plants

on désherbera et on soignera

La brouette et le râteau,

la binette et la serpette

la paille étalée, le broyat posé

les outils rangés,

le jour tombera.

Quand le potager se lève

quand le potager s'élève

mon potager, tu es ma joie

tu es ma source, tu es mon unique roi.

C'est un beau potager

accroché à mon amour

on y vient à pied, on ne frappe pas,

le matin venu on y fait un tour

Peuplé de haricots

de tomates et de courgettes

peuplé de lumière et béni des cieux

il sera le seul à nourrir au mieux.

Car si le vieux monde s'effondre

car si le vieux monde s'effondre,

le potager, nous sauvera

il est la source, il est le plus grand roi.

-

Elle et moi

- Par Thierry LEDRU

- Le 30/05/2024

Elle et moi

C'est l'année de nos noces d'univers que la Belle de ma vie a perdu son dernier feuillage.

De ce jour, je n'ai plus eu goût au printemps.

Nous nous sommes entendus pour préserver nos forces et rester debout. Il nous plaisait de continuer à observer nos compagnons et à leur prouver que la mort physique n'est pas celle de l'âme. Car c'est bien elle qui nous maintient dressés.

Nous racontons nos existences aux petits jeunes qui croissent. Ils nous écoutent attentivement car ils savent ce que nous avons traversé. Le gel brûlant des hivers et les soifs intenses des étés, les vents tempétueux des orages et les nuits étoilées. J'aimais infiniment les couchers de soleil et ma Belle se pâmait dans les clartés lunaires.

Autrefois, le feuillage de ma Belle se mêlait au mien et nos effleurements nous réjouissaient. Désormais, ce sont nos racines qui nous unissent. Nous savons que nos frères humains nous voient comme des arbres morts. Ils n'imaginent pas combien nos étreintes souterraines nous comblent de joie. Un jour, l'un de nous tombera et l'autre abandonnera pour le rejoindre sur la terre. Couchés l'un contre l'autre.

Et nous partirons en lambeaux. Nos fibres nourriront le sol comme une reconnaissance, un retour à la source de toute vie. Et sur l'humus de notre décomposition germeront deux autres graines. Rien ne se perd, tout se transforme, a dit l'un d'entre vous. Celui-là avait compris que la vie est éternelle. -

Voltairine de Cleyre

- Par Thierry LEDRU

- Le 28/05/2024

https://www.philomag.com/articles/voltairine-de-cleyre-aux-sources-de-lanarcha-feminisme

De la suite dans les idées

Voltairine de Cleyre, aux sources de l’“anarcha-féminisme”

Jean-Marie Durand publié le 16 février 2023 8 min

Longtemps négligée par les historiens de l’anarchisme et du féminisme, la pensée « anarcha-féministe » fait aujourd’hui l’objet d’une attention renouvelée. Théorisée en grande partie à la fin du XIXe siècle par une activiste et poète américaine au prénom annonciateur d’une pensée éclairée, Voltairine de Cleyre, l’anarcha-féminisme articule un féminisme radical et une critique viscérale de l’autorité. Présentation.

Le champ du féminisme contemporain abrite en son sein de multiples analyses de la domination masculine, divisées entre une tradition dite universaliste et des approches inspirées de l’intersectionnalité et de l’écoféminisme. Mais, comme le remarque la philosophe italienne Chiara Bottici, directrice des études de genre à la New School for social Research à New York et autrice d’un récent Manifeste anarcha-féministe (Payot, traduction de Pauline Tardieu-Colliner), il est étonnant de constater que les féministes actuels occultent pour partie une vieille et féconde tradition de son histoire intellectuelle, dont procède une partie des études intersectionnelles : le féminisme anarchiste, souvent baptisé « anarcha-féminisme ».

Depuis plusieurs années, les textes fondateurs de ce courant de pensée né au XIXe siècle sont redécouverts, notamment ceux de la figure tutélaire de ce mouvement : Voltairine de Cleyre (1866-1912), militante et théoricienne anarchiste américaine qu’Emma Goldman (1869-1940), elle-même grande intellectuelle et activiste anarchiste, présentait comme « la femme anarchiste la plus douée et la plus brillante que l’Amérique ait jamais produite ».

Qui était Voltairine de Cleyre ?

Théoricienne, activiste, poète, Voltairine de Cleyre a entremêlé dans sa vie plusieurs registres d’action et d’écriture, orientés vers la révolution sociale, la destitution de la domination masculine, l’association du féminisme et de l’anarchisme. Née en 1866 dans une famille pauvre de la classe ouvrière du Michigan, Voltairine de Cleyre avait un père né en France, admiratif de Voltaire. Elle lui doit son prénom peu commun. En 1880, après la séparation de ses parents et fragilisée par une maladie nerveuse, elle est placée dans un couvent. À sa sortie, marquée par cette expérience d’enfermement, elle s’engage dans le mouvement anticlérical de libre-pensée ; elle écrit déjà des articles et des poèmes, donne des conférences dans lesquelles elle partage ses lectures du révolutionnaire américain Thomas Paine, auteur entre autres du Sens commun, mais aussi celles des philosophes Mary Wollstonecraft et Henry David Thoreau.

Très vite, elle s’ouvre à la pensée anarchiste et soutient l’action directe comme technique de révolution sociale. Dans un texte écrit en 1932, son amie Emma Goldman, alors considérée comme l’une des femmes anarchistes les plus dangereuses des États-Unis, raconte leur rencontre à Philadelphie, en août 1893 : elle était « au lit, malade, le crâne pansé de glace, le visage crispé par la douleur ». « J’appris qu’elle traversait ce type d’expériences après chacune de ses apparitions publiques : elle restait alitée pendant des jours, souffrant le martyre à cause d’une maladie du système nerveux apparue dans sa petite enfance et qui ne cessait de s’aggraver avec les années ».

“De la libre-pensée au socialisme, puis à l’anarchisme communautaire, Voltairine de Cleyre finit par se dire anarchiste, tout simplement”

Léa Gauthier, sa traductrice françaiseDès 1888, Voltairine assume la radicalité de son engagement féministe et libertaire, au point de dénoncer l’esclavage sexuel et l’institution du mariage qui légalise le viol selon elle. La souffrance de son corps et la misère de sa condition sociale déterminent tous ses engagements. « De la libre-pensée au socialisme, puis à l’anarchisme communautaire, elle finit par se dire anarchiste, tout simplement », précise sa traductrice Léa Gauthier dans la préface de son recueil de textes Y a-t-il plus fier et libre que nous ? (Payot). Elle est une théoricienne « dont la clarté est louée, une écrivaine à la plume noire, à la voix vibrante ». À rebours de l’archétype de l’anarchiste, éruptive et extravertie, Voltairine fut une personnalité effacée, introvertie, maladive, tout en dispensant des cours aux migrants des ghettos à Philadelphie et à Chicago, et en écrivant sans cesse.

La furie des mots s’ajustait à sa conscience malheureuse, éclairée par la pensée politique. Pour l’historien américain et spécialiste de l’anarchisme, Paul Avrich, une grande part de la révolte de Voltairine de Cleyre provenait de ses expériences personnelles, de la façon dont la traitèrent la plupart des hommes qui partagèrent sa vie et qui « la traitèrent comme un objet sexuel, une reproductrice ou une domestique ». Ce qu’elle théorisa au fil du temps, c’est la transformation radicale de la société, reposant avant tout sur la transformation du statut des femmes. Sans avoir eu le temps de connaître l’âge d’or de l’anarchisme international, ni avoir bénéficié de la reconnaissance qu’elle méritait, fût-ce de manière posthume, elle a permis de construire les bases théoriques du mouvement qui prit son essor dans les années 1920.

“À la question, ’Pourquoi suis-je anarchiste ?’, je pourrais sommairement répondre ‘parce que je ne peux pas faire autrement’”

Voltairine de CleyreQu’est-ce que l’anarcha-féminisme ?

Dans l’un de ses textes les plus connus, « Pourquoi je suis anarchiste » (1897), Voltairine de Cleyre explique son engagement. Elle écrit : « À la question, “Pourquoi suis-je anarchiste ?”, je pourrais sommairement répondre “parce que je ne peux pas faire autrement”, je ne peux pas être malhonnête envers moi-même ; les conditions d’existence m’oppressent ; et je dois faire quelque chose avec ma tête. Je ne peux pas me contenter de regarder le monde comme un enchevêtrement d’évènements à travers lesquels je dois me frayer un chemin, un peu comme dans le dédale d’un grand magasin, sans autre pensée que de le traverser et d’en partir. Je ne peux pas non plus me contenter de suivre le précepte de n’importe qui ».

“Les institutions mises en place par les hommes qui assurent vouloir préserver à travers elles la pureté de la femme mais qui en font un poupon, une irresponsable marionnette”

Voltairine de CleyreSoucieuse de se libérer des conventions vestimentaires et langagières, indignée par la répétition d’hypocrisies formelles propres aux relations sociales ordinaires, elle dit ressentir « par-dessus tout un profond dégoût envers l’enfermement des femmes dans le cercle étroit de la vie quotidienne où on la subordonne, sur le plan matériel, dans l’espace domestique et dans l’éducation ». Elle confie son aversion des idéaux qu’on propose aux femmes, et sa colère contre « les institutions mises en place par les hommes qui assurent vouloir préserver à travers elles la pureté de la femme mais qui en font un poupon, une irresponsable marionnette à qui l’on ne peut pas faire confiance en dehors de sa “maison de poupée” ». À cette colère s’ajuste la voie de l’anarchisme : « Elle vient comme la conclusion logique de trois cents ans de révolte contre l’autorité imposée de l’extérieur, elle n’offre aucun compromis et met à notre portée l’indéfectible idéal de l’homme libre ». Seule l’anarchie construit à ses yeux une lutte cohérente contre toutes les formes de domination, économique, politique, sociale, morale, esthétique, éthique.

“Contre la formule reçue du matérialisme moderne : ‘Les hommes sont faits par les circonstances’, j’oppose en premier lieu cette proposition : ‘Les circonstances sont ce que les hommes en font’”

Voltairine de CleyreOutre son texte clé, « Pourquoi je suis anarchiste », d’autres textes exhumés – citons « Action directe », une conférence prononcée le 21 janvier 1912 à Chicago, « L’esclavage sexuel », prononcée en 1895 devant la Ladies’ Liberal League ou« L’idée dominante », texte publié dans la revue Mother Earth (mai-juin 1910)… – affinent son modèle théorique en questionnant la tension entre la pensée matérialiste et la pensée idéaliste, pour éclairer ce qui guide les actes de nos vies. Sa philosophie de l’histoire, traversée par le goût de l’action et de la révolte, met à distance la conception matérialiste plébiscitée par les socialistes. « Je pense que le déterminisme implacable est une grande et lamentable erreur qui domine notre mouvement moderne et progressiste », affirme-t-elle. « L’idée de la domination absolue de la matière sur l’esprit est une erreur aussi dangereuse que celle d’un esprit existant en dehors de toutes relations avec le monde matériel. Ce qui nous manque, c’est une appréciation exacte de la puissance et du rôle de l’idée […]. Contre la formule reçue du matérialisme moderne : “Les hommes sont faits par les circonstances”, j’oppose en premier lieu cette proposition : “Les circonstances sont ce que les hommes en font.” »

Soucieuse de ne pas se laisser gouverner par l’idée dominante de son siècle, elle défend sa cause en estimant qu’« il y a quelque chose en l’homme qui le sauve de l’absolue tyrannie des circonstances, qui en triomphe ». Son éloge de la volonté individuelle, « laquelle est le salut de l’avenir », s’oppose à l’esprit de son temps : « Tenir jusqu’au bout, voilà ce que signifie avoir une idée dominante que ne peuvent briser les circonstances. Et les hommes qui tiennent jusqu’au bout font et défont les circonstances. »

“L’anarchisme a besoin du féminisme pour lutter contre la subordination continue de toutes les femmes, et le féminisme a besoin de lui s’il ne veut pas devenir le privilège de quelques-unes”

Chiara BotticiUn horizon du féminisme contemporain ?

Longtemps occulté dans le débat public, cet élan anarcha-féministe puisant ses dans l’œuvre de Voltairine de Cleyre peut-il remusculer le corpus théorique du féminisme contemporain ? Cette hypothèse est défendue par Chiara Bottici dans son Manifeste anarcha-féministe. Si l’anarchisme aspire à une société sans relations de domination, il a partie liée avec le féminisme. « Il a besoin du féminisme pour lutter contre la subordination continue de toutes les femmes, et le féminisme a besoin de lui s’il ne veut pas devenir le privilège de quelques-unes. “Soit toutes, soit aucune d’entre nous ne sera libre !” », avance l’autrice.

Un autre féminisme – et un autre monde – est possible, selon Chiara Bottici, grâce à une réarticulation entre ce féminisme libertaire du XIXe siècle et le féminisme intersectionnel du XXIe siècle, développant une approche globale de la domination, mêlant facteurs politiques, économiques, raciaux et culturels. Car il n’y a pas de facteur unique – que ce soit la nature ou l’éducation, l’exploitation économique ou la domination culturelle – « qui puisse être la cause unique et suffisante pour expliquer les sources du patriarcat et du sexisme », estime Chiara Bottici.

Les anarcha-féministes ont de fait souvent critiqué les grands théoriciens anarchistes (Proudhon, Bakounine) qui minoraient trop le problème du patriarcat, voire le validaient. Elles critiquent aujourd’hui aussi les féministes libérales, trop concentrées selon elles sur la seule question de l’accès des femmes au pouvoir. Ce que les anarcha-féministes reprochent aux féministes libérales, c’est de partager au fond le même imaginaire que les hommes dans le rapport au travail et au pouvoir, de ne vouloir qu’une seule forme d’égalité : l’égalité des chances de dominer. Or, pour les anarcha-féministes, un système matriarcal ne saurait par lui-même mettre fin aux dominations. Leur objectif n’est pas de s’emparer du pouvoir mais bien de l’abolir, dans la pure tradition anarchiste, au sein de laquelle vibre un féminisme émancipé de ce tropisme politique trop étroit.

Bref, un féminisme vraiment accompli doit s’accorder à un anarchisme égalitaire, dans une dialectique féconde conduisant à l’anarcha-féminisme, lequel s’oppose à toute forme de relation de pouvoir et dénonce le privilège que détiendraient des femmes émancipées (« puissantes », comme on l’entend aujourd’hui). La théoricienne anarchiste canadienne L. Susan Brown le souligne ainsi : « Puisque l’anarchisme est une philosophie politique opposée à toute relation de pouvoir, il est intrinsèquement féministe. » Chiara Bottici le dit tout aussi clairement : « Mais pourquoi l’anarcha-féminisme ? Parce qu’il s’agit du meilleur antidote contre un féminisme qui deviendrait privilège blanc et donc un outil dans les mains de quelques femmes dominant la majorité de toutes les autres ». Etre archi-féministe, serait-ce donc être anarcha-féministe ?

-

L'arbre et la lumière

- Par Thierry LEDRU

- Le 26/05/2024

Je suis l'arbre-serpent qui enlace la lumière.

Nulle crainte pour elle, je ne suis qu'un amant.

Je déploie mon feuillage pour saisir ses offrandes et je m’applique chaque jour à me nourrir de ses délices.

J’aime tant la sentir glisser sur moi et j’aime tant l’étreindre.

La nuit, je rêve d’elle et mon sommeil est empli de mes extases quotidiennes.

Il me plaît de penser qu’elle aussi rêve de moi.

Je ne souffre pas de l’hiver car ma sève s’est emplie de la vie durant les saisons lumineuses. Et j’ai besoin de ce repos provisoire car je mourrais d’épuisement si durant l’année toute entière, je connaissais sans répit la puissance de nos étreintes amoureuses.

Est-il possible, frères humains, que vous imaginiez la flamboyance de mes molécules au retour du printemps ? Vous ne voyez que la partie visible de ce renouveau. Mais le plus beau de ce miracle, il est en moi, au plus profond.

-

"La terrible histoire du « pays qui s’est mangé lui-même"

- Par Thierry LEDRU

- Le 26/05/2024

Ne peut-on voir ici en modèle réduit l'avenir des sociétés capitalistes ?

planeteactualitésLa terrible histoire du « pays qui ...

La terrible histoire du « pays qui s’est mangé lui-même »

+3

actualité

• 7 Min

C'est l'histoire d'un confettis posé sur l'océan Pacifique et dont les habitants ont connu l'un des niveaux de vie le plus élevé au monde grâce à l'exploitation des gisements de phosphore. La poule aux œufs d'or s'épuisant, de mauvais choix politiques ont fini par conduire cette démocratie indépendante vers la corruption politique et environnementale, faisant de cette île paisible un enfer sanitaire et social. Aujourd'hui, l'espérance de vie des 14 000 habitants ne dépasse pas la cinquantaine en moyenne.

au sommaire

De la prospérité à l’effondrement

Pollutions des sols et des eaux

Accepter la corruption ou périr

Cela vous intéressera aussi

[EN VIDÉO] Le nettoyage du vortex de déchets du Pacifique nord par Ocean Cleanup ! La vidéo est une animation représentant le dernier système conçu par Ocean Cleanup, qui vise...

Le 27 février dernier, l'Union européenne a voté un texte élargissant la liste des crimes environnementaux et harmonisant les sanctions en la matière dans l'Union européenne. Début février, le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan proposait à son tour de poursuivre les crimes environnementaux sans modifier son statut, estimant que les dégâts environnementaux sont souvent cause ou conséquence de crimes de guerre ou contre l'humanité, sur lesquels elle a déjà la compétence. Dans Le manifeste contre la corruption environnementale qu'elle vient de publier aux éditions Érick Bonnier, ce sont ces thématiques que Shérazade Zaiter, juriste internationale, spécialiste en droit des affaires et droit à l'environnement, et enseignante à l'Université de Limoges, explore.

Elle y dénonce des crimes qui viennent accentuer la crise environnementale et met en lumière ceux qui tentent de combattre cette corruption. Nous reproduisons ici l'extrait du livre consacré au destin tragique de Nauru, une petite île du Pacifique qui illustre de manière poignante les conséquences de la corruption environnementale :

La République de l'île de Nauru, minuscule joyau perdu dans l'immensité de l'océan Pacifique, illustre de manière glaçante les conséquences de la corruption environnementale. Qualifié de « pays qui s'est mangé lui-même », situé à près de 4 835 kilomètres de l'Australie, il s'étend sur seulement 22 kilomètres carrés.

Son plateau central est entouré d'une bande côtière, où se concentre la majeure partie de sa population. L'origine de son malheur a commencé en 1906, lorsque d'immenses gisements de phosphate ont été découverts sur ce plateau. Sa corne d'abondance a ouvert la boîte de Pandore, et c'est ainsi que débuta la lente agonie de l'île de Nauru.

Le phosphate est un sel précieux, utilisé dans la fabrication d'engrais et d'explosifs. Riche en phosphore, c'est un élément essentiel pour la croissance des plantes, il augmente le rendement des cultures. Ce gisement minéral, dont la qualité est la meilleure au monde, couvre 70 % de l'île.

Port de phosphate abandonné à Aiwo, sur l’île de Nauru dans le Pacifique. © Mike Leyral, AFP

De la prospérité à l’effondrement

Les colons allemands ont d'abord bénéficié de son exploitation, puis l'Australie a pris le relais en 1914, en prenant le contrôle de l'île jusqu'en 1968. Cette année-là, Nauru est devenue la plus petite république au monde. Son indépendance lui a apporté une prospérité économique sans précédent.

En poursuivant l'exportation de phosphate, Nauru a connu une croissance rapide de sa richesse. En 1974, le pays affichait le deuxième produit intérieur brut par habitant le plus élevé au monde, générant 225 millions de dollars australiens. Nauru a brillamment instauré un modèle d'État-providence exempt d'impôts, où l'éducation, les transports, les services de santé, et même le logement sont entièrement pris en charge par l'État, sans aucun frais pour ses citoyens.

Au début des années 1990, avec le déclin des gisements de phosphate, l'économie de Nauru a sombré dans la crise. Malgré les investissements immobiliers du gouvernement pour contrer cette situation, ceux-ci se sont révélés désastreux. Des scandales de détournement de fonds et de corruption impliquant des politiciens et des personnalités influentes ont éclaté. Contribuant à la détérioration des infrastructures et des services publics.

Des choix politiques ont facilité l'octroi de contrats favorables à des entreprises étrangères en échange de faveurs, entraînant des conséquences désastreuses. Avec une augmentation des saisies, un effondrement de l'industrie et une succession de gouvernements, Nauru a été contrainte d'élaborer diverses stratégies pour restaurer ses finances.

Cela comprenait le blanchiment d'argent étranger, la vente de passeports et même l'accueil rémunéré de réfugiés clandestins, ce qui a attiré l'attention négative d'organisations telles que l'ONU, l'OCDE et Amnesty International.

Des paysages défigurés

La méthode d'exploitation minière, la plus courante, était l'exploitation à ciel ouvert. Elle consiste à retirer les couches de terre, de sable et de roches qui recouvrent les gisements de phosphate. Des machines lourdes, telles que des pelles mécaniques et des bulldozers, étaient utilisées pour extraire les roches phosphatées.

Les paysages ont été profondément modifiés, avec de vastes zones déboisées et des cratères, laissés par l'extraction du phosphate. L'excavation en tranchées était préférée, lorsque les gisements de phosphate étaient proches de la surface. Les tranchées étaient creusées pour atteindre les couches de phosphate, en enlevant les couches de terre et de sable à l'aide d'excavateurs. Elle a entraîné des impacts néfastes sur l'environnement, avec des perturbations majeures du paysage et des sols.

Le dragage marin était employé pour extraire les phosphates des dépôts marins, à proximité de Nauru. Cette technique consiste à utiliser des bateaux équipés de dispositifs de dragage, pour aspirer les sédiments marins contenant du phosphate. Le mélange de sédiments était ensuite traité pour en extraire le phosphate. Les écosystèmes marins ont été gravement perturbés, affectant la faune et la flore marines et modifiant les habitats côtiers.

Pollutions des sols et des eaux

Plus récemment, la récupération par dissolution in situ a été utilisée. Cette technique implique l'injection d'une solution chimique, dans les couches de phosphate, pour le dissoudre. La solution est ensuite pompée et traitée. Si cette méthode a réduit les dommages environnementaux directs, elle a entraîné des problèmes de gestion des déchets chimiques, avec la pollution des sols et des eaux souterraines. Les conséquences environnementales sont inimaginables.

L'histoire de Nauru, le « pays qui s'est mangé lui-même ». © Brut

80 % des terres sont dévastées, et 40 % des récifs coralliens sont morts. Les écosystèmes, autrefois riches et diversifiés, sont cruellement altérés. Les habitats naturels, dévoués depuis des millénaires à une multitude d'espèces végétales et animales, réduits en miettes. Les résidus toxiques, tels que les métaux lourds et les substances chimiques nocives, infiltrent les terres autrefois florissantes. Les sols stériles et appauvris, désormais sujets à l'érosion, laissent place à une triste désertification. Les rivières autrefois claires et vivantes sont souillées, leur pureté transformée en un miroir trouble de contamination.

La ceinture de corail, autrefois éclatante, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les rejets issus de l'exploitation minière ont dégradé des habitats marins. La biodiversité marine, riche et prospère, réduite au silence. Comme si cela ne suffisait pas, la situation géographique de Nauru rend le pays particulièrement vulnérable à l'augmentation du niveau des mers, conséquence directe du dérèglement climatique. Tôt ou tard, les habitants devront quitter leur île pour leur propre survie. Une autre question se posera alors : quel État va leur ouvrir les bras ?

Désastre sanitaire

Au-delà des dommages visibles, les ravages environnementaux ont également touché les communautés locales. La dépendance économique, apportée par cette ressource précieuse, s'est avérée un fardeau difficile à supporter. La mauvaise gestion crée une dépendance excessive, à l'égard de l'importation de biens, et de produits alimentaires. L'île a connu une transition trop rapide vers un mode de vie sédentaire.

Ajoutée à cela, l'alimentation fortement fondée sur les produits importés, riches en sucres et en matières grasses affecte directement le bien-être et la santé des habitants : cela se traduit par une augmentation alarmante de l'obésité et des maladies associées, telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires.

Nauru est devenu l'un des pays les plus touchés par l'obésité, affichant l'un des taux les plus élevés au monde. Le tabagisme est également très répandu, avec 47 % de fumeurs réguliers. Les taux de mortalité infantile, juvénile et adulte sont élevés, l'espérance de vie est de 55 ans en moyenne, 49 pour les hommes. L'environnement naturel de l'île, qui a subi une détérioration alarmante, ne permet plus aux 14 000 habitants de s'adonner à des activités physiques, et d'avoir un mode de vie sain.

Accepter la corruption ou périr

L'île de Nauru nous rappelle les conséquences tragiques de l'exploitation irresponsable des ressources naturelles. Cette gestion inconsciente a entraîné une spirale de corruption et de compromis, mettant en péril la stabilité et le développement de l'île. Pour assurer sa survie et préserver son avenir, elle est confrontée à un dilemme difficile, celui d'accepter la corruption ou de périr.

Son état économique précaire crée une porte ouverte à toutes sortes de compromis et de transactions douteuses. Un exemple frappant est le versement mensuel effectué aux dix-huit parlementaires composant son Assemblée nationale. Cette somme d'argent provient des coffres de Taïwan. Il s'agit d'un pot-de-vin, destiné à remercier Nauru de l'avoir reconnu en tant que nation souveraine et indépendante.

C'est une pratique courante dans les îles du Pacifique, que les pays asiatiques ont instaurée dans le but de s'attirer les faveurs des 11 micro-États insulaires de la région. Cette stratégie leur permet de bénéficier du soutien de ces nations lors de votes importants à l'Assemblée générale des Nations unies. D'autres exemples existent, comme la promesse de la Russie de réparer le port en ruines de Nauru. En échange de ces travaux, l'île a accepté de reconnaître l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, deux provinces autonomes de Géorgie envahies en 2008 par la Russie, en tant que territoires indépendants.

Nauru nous montre que la détérioration de l'environnement affecte le droit à la vie, à la santé, au travail et à l'éducation. En raison de sa petite taille et du manque de données disponibles, elle n'est pas prise en compte dans l'indice de perception de la corruption. Il est difficile d'avoir une image complète et précise de son niveau de corruption.

Sa taille et sa population restreintes peuvent justement offrir des opportunités pour mettre en place des mesures de gouvernance plus transparentes, et des mécanismes de lutte contre la corruption, plus efficaces. Le pays pourrait ainsi renforcer la confiance et la transparence au sein des institutions internationales. Cela permettrait de consolider la confiance des citoyens et d'assurer une gestion responsable des affaires publiques.

-

Au champ d'horreur des coupes rases

- Par Thierry LEDRU

- Le 25/05/2024

« A tronc vaillant, rien d'impossible. »

Je suis le Dragon. J'ai grandi là où mon père est tombé. Sa souche moussue gît à mes pieds. C'est lui qui m'a appris cette phrase et je l'ai répétée à chaque tempête, à chaque épreuve. J'honore chaque jour ses enseignements.

Je suis de ces bois dont on fait des héros. Mes compagnons d'arbres et moi, nous sommes à la limite haute de l'altitude, au-delà de laquelle aucun arbre ne pousse.

Seul mon grand-père avait osé pousser dans ce « no trees land ». Il a tenu bien au-delà de toutes les projections les plus optimistes. Mon grand-père était une tête brûlée.

Mon père m'a appris à ne pas dépasser les limites. « Raisonnable et obstiné », ce sont les deux mots que j'ai gravés dans mon âme.

Nous sommes les éclaireurs sur la ligne de front, les lanceurs d'alerte. Ceux qui voient venir avant les autres la barre noire à l'horizon des marées de nuages. Avant même que les vents furieux n'envahissent les montagnes, nous sentons les effluves de l'océan qui ont traversé les terres.

Tous, ici, nous avons connu la mitraille des grêlons projetés, les avalanches de flocons comme des masses écrasantes, les nuits de gel qui brisent les branches. J'ai perdu des membres comme tous mes camarades mais nous maîtrisons les baumes qui cicatrisent.

Nous craignons bien davantage depuis quelques années, les étés brûlants et les feux qui dévorent, nous avons bien conscience que l'équilibre est rompu. Personne, même dans les mémoires les plus anciennes, n'a le souvenir de fournaises aussi intenses.

Mais je suis le Dragon et je repousserai les flammes.

Aucun de nous ne se plaint car nous connaissons la situation périlleuse de nos compagnons des fonds de vallée. Des humains armés de machines monstrueuses détruisent des surfaces entières, déchirant les chairs des feuillus comme des résineux, rien ne comble leur faim insatiable. Nous entendons parfois monter jusqu'ici leurs cris de terreur et les parfums âcres du sang versé.

Tous ici, nous entonnons alors l'hymne de nos compagnons tombés aux champs d'horreur des coupes rases.