Blog

-

Glyphosate et vers de terre

- Par Thierry LEDRU

- Le 02/11/2023

Une scientifique vauclusienne alerte des dangers du glyphosate sur les vers de terre et le sol

De

Lundi 16 octobre 2023 à 14:54 - Mis à jour le lundi 16 octobre 2023 à 16:47

Par

Céline Pelosi est chercheuse à l'INRAE d'Avignon. Elle prouve que l'usage du glyphosate a des conséquences dévastatrices chez les vers de terre et donc sur la qualité des sols. Elle a signé une tribune dans Le Monde le 12 octobre dernier.

Les vers de terre sont présents © Radio France - © Photo Radio France / Christophe Noiseux

Céline Pelosi connaît tout des vers de terre et des bienfaits qu'ils apportent à notre sol. La chercheuse travaille à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, à Agroparc à Avignon. Après avoir compilé de nombreuses études et en avoir mené elle-même, elle alerte sur ce que provoque une utilisation répétée du glyphosate sur les populations de vers de terre.

Des terres moins riches et moins productives

"Une application de glyphosate ne tuera pas nécessairement un ver de terre, explique Céline Pelosi avec beaucoup de pédagogie. C'est l'usage répété de cet herbicide qui va fatiguer les populations de vers, au fur et à mesure. Elles vont devenir de plus en plus basses. Et s'il n'y a plus de vers de terre, alors il y a moins de régulation des flux d'eau, moins de dégradations des matières organiques. Mais surtout, il y a moins de biodiversité. C'est un danger pour les agriculteurs puisque les vers de terre augmentent la croissance végétale".

Dans le détail, l'utilisation répétée du glyphosate provoque des retards de croissance, des défauts de reproduction et des changements de comportement. Le manque de vers de terre sur une parcelle agricole a lui deux conséquences : le rendement est plus faible et les plantes sont plus petites. Céline Pelosi souligne que c'est valable pour le glyphosate et pour tous les herbicides, pesticides ou insecticides.

La scientifique milite donc pour un changement de modèle agricole. "On voit bien tous les dommages que ça a sur la santé de l'homme et de l'environnement. Il faut sortir de tout ça, changer notre façon de faire et ne plus avoir recours aux produits chimiques". Céline Pelosi fait partie de ses scientifiques qui alertent sur la crise climatique ou l'effondrement de la biodiversité. Elle a notamment publié une tribune dans le Monde concernant les vers de terre, avec 16 autres spécialistes des sols. Mais elle regrette de ne pas être entendue par les décideurs. "A quoi ça sert, ce qu'on fait, s'interroge-t-elle ? Pourquoi faire de la recherche si ce n'est pas utilisé pour servir la cause de l'humanité ?"

Céline Pelosi conclut tout de même par une lueur d'espoir. Elle explique que lorsqu'on arrête d'utiliser du glyphosate sur une parcelle, par exemple pour se convertir en agriculture biologique, les vers de terre finissent par revenir. Ils mettent du temps, parfois cinq, 10 ou 15 ans, mais ils reviennent.

-

Vivre en écolieu

- Par Thierry LEDRU

- Le 02/11/2023

Dans la tétralogie en cours d'écriture, j'ai mis en scène trois couples vivant de cette façon.

témoignages

"J'ai mis mon égo de côté ". Vivre en écolieu ou le choix d'habiter le monde autrement

Publié le 28/10/2023 à 08h00 • Mis à jour le 28/10/2023 à 11h18

Écrit par Antoinette Grall

Petite pause photo pour les habitants de l'écolieu de Kervillé, en pleine récolte de leurs courges. Seuls, les deux enfants ne sont pas présents. • © Gérald Duda

Changer de vie, à plusieurs ! De plus en plus de citoyens tentent l'expérience. Face à une société qu'ils ne comprennent plus, ils décident d'habiter et de travailler ensemble. Au plus près de la nature, dans ce que l'on appelle des écolieux, ils développent des modes de consommation plus sobres qui tendent vers l’autosuffisance... Tous ces lieux sont différents, mais les motivations de leurs habitants se ressemblent. Témoignages. "J'avais besoin de me reconnecter à la nature", ils ont fait le choix de vivre ensemble, dans un écolieu.

En 2017, quatre couples d'amis décident d'inventer une vie communautaire plus riche de sens, plus sobre et plus solidaire. Ils ont l'opportunité d'acheter à un collectif d'artistes et à un agriculteur qui part à la retraite, un ensemble d'habitations, de hangars, et de terres. L'ensemble fusionne sur trois hectares. C'est ainsi que né l'écolieu de Kervillé à Beuzec-Cap-Sizun dans le Finistère. Le bas du lieu se compose de maisons individuelles privées construites autour d'une cour carrée où chaque foyer à son espace intime. Plus haut, le jardin, le potager, les vergers, les hangars transformés en salle d'activités, en atelier de bricolage et en buanderie forment leurs parties communes et publiques.

/regions/2023/10/16/06-ecolieu-partie-privative-652d0d5e2b1b1313670687.jpg)

En bas de l'écolieu, se trouve l'espace privatif. Chaque foyer est propriétaire de sa résidence. Un chemin marque la frontière entre l'espace privé et l'espace public • © Gérald Duda

La deuxième session d'habitants

Au bout de deux ans, seul Cédric, le maçon, charpentier, vivait encore à Kervillé. L'échec des autres familles tenait de leur non-adhésion à ce nouveau mode de vie communautaire et aux difficultés de toute la vie privée qu'il faut réinventer. À partir de 2019, arrivent cinq nouveaux foyers qui ne se connaissaient pas et venaient de régions différentes. Deux familles quitteront l'aventure.

" Notre point commun est que nous venons tous de grandes villes. Aucun de nous n'est d'origine bretonne."

Gérald Duda

Parmi les familles qui sont restées, il y Gérald Duda et sa compagne. Las de leur vie urbaine et par conviction environnementale, il y a quatre ans, ils ont posé leurs valises à Kervillé. Lui, 44 ans, ancien responsable informatique et elle, professeure de yoga, décident d'expérimenter cette vie communautaire à la campagne." J'avais besoin de me reconnecter à la nature, de mettre mes mains dans la terre, de retrouver des arbres. J'avais cet appel " confie Gérald Duda. Le couple souhaitait ralentir son rythme et tisser des liens plus forts et respectueux avec la nature. La naissance de leur fils a accéléré leur choix.

"Nous voulions lui apporter une vie plus ouverte, plus libre."

Gérald Duda

/regions/2023/10/16/02-ecolieu-zenitude-652d0d5dddb13485910761.jpg)

Les paysages qu'offrent la nature de cette zone rurale apportent un apaisement, de la sereinité. • © Gérald Duda

À LIRE AUSSI : Vivre ensemble. Immersion à la Bigotière, un habitat partagé où douze quinquagénaires se la jouent collectif

Quitter un système capitaliste

"Les personnes qui arrivent en écolieux vivent un effondrement, souhaitent quitter le système capitaliste qu'ils jugent à bout de souffle et être acteurs du changement. Elles souhaitent enseigner à leur enfant la capacité à se débrouiller seul par des savoir-faire manuels, par le travail de la terre, de l'autoconstruction. Elles souhaitent développer leur empathie, leur donner des valeurs de coopération, de soin, une qualité d'écoute, de respect par l'exemple que donne leur gouvernance partagée" explique Julien Vey, Président et Co-fondateur de l'institut Supérieur de Design à Saint-Malo.

Cloé Vallée, la compagne de Gérald, ajoute : "depuis des années, j'étais convaincue par la décroissance. J'ai changé de métier, perdu en revenu et gagné en qualité de vie. Rejoindre un écolieu répondait à ma volonté d'aller plus loin, notamment au niveau de l'autonomie difficile à mettre en place en ville".

/regions/2023/10/20/groupe-65327448cdcb0348336283.jpg)

Les résidents de cette oasis nous rendent compte de ce qui marche, mais aussi de ce qui coince. Ils nous éclairent sur leur mode d’organisation, sur ce qui les rend heureux ou fiers dans cette aventure humaine, et nous font part de leurs questionnements sur leur avenir. • © Gérald Duda

Nicole et Jean-Paul Maillard eux, ont franchi le cap à l'heure de la retraite. "J'apprécie la forte énergie qui se dégage du groupe. Ce mode de vie est en accord avec mes idées : sobriété "heureuse", mutualisation des moyens, gouvernance partagée... Ce n'est pas pour autant la retraite paisible et tranquille à laquelle chacun peut aspirer" explique Jean-Paul.

"La vie en collectif nécessite de la disponibilité, de la recherche de compromis, de la prise de décisions consenties après de longs et riches échanges, ainsi qu'un travail sur soi."

Jean-Paul Maillard

Le professeur Julien Vey ajoute "La culture de la communauté n'est pas la nôtre et l'effort à faire pour y adhérer demande un lâcher-prise énorme. L'écolieu propose une alternative assez radicale à la manière dont on habite la terre. Intervient aussi, dans l'histoire de sa réussite, la question de la compatibilité des caractères, de l'entente entre les personnes. Pour nos sociétés tellement calculatrices, rendre service est une bonne voie pour se guérir."

"Vivre en écolieu reste un choc intellectuel, c'est une vraie réévaluation d'une manière de vivre".

Julien Vey

Président et Co-fondateur de l'institut Supérieur de Design à Saint-Malo

Finalement, témoigne ému Gérald Duda "on ne ressent pas un manque de notre vie d'avant. Nous avons même parfois du mal à nous la remémorer tellement la coupure est radicale."

"C'est le lieu qui nous a réunis. C'est difficile de trouver un endroit qui se prête à une vie communautaire, et qui coche tous ses besoins vitaux : habitats, puits, sources, arbres, terres… Ça devient des perles rares."

Gérald Duda

/regions/2023/10/16/19-ecolieu-poules-legumes-652d19a00e935575370608.jpg)

Beaucoup d' écolieux mettent aussi en place des jardins partagés, des systèmes d’économie et de récupération d’eau. Ils mettent en commun certaines ressources comme par exemple la buanderie, un four à pain, les outils, des vélos ou encore les voitures. Et surtout, ils n’hésitent pas à s’échanger des savoir-faire. L’idée est d’être le plus autonome possible. • © Gérald Duda

L'âge des habitants va de 6 à 62 ans. "La venue du couple de retraités apporte une cassure générationnelle, de la mixité à notre groupe de quarantenaires" déclare Gérald Duda.

Apprendre à vivre avec moins

Généralement, dans un couple, une personne garde son métier et l'autre se reconvertit vers un métier de l'autosuffisance pour exercer à mi-temps à l'écolieu.

" Ils sont complémentaires de leurs expériences passées et s'entraident pour avancer sur les objectifs communs. J'ai par exemple été missionné pour m'occuper du réseau pour que tout le monde dispose d'internet et de la wifi" raconte Gérald Duda.

/regions/2023/10/16/10-ecolieu-renov-chez-nicole-652d0d5e3743a008056001.jpg)

Ils travaillent ensemble sur l'habitation de chacun. Sur cette photo, deux habitants travaillent sur le toit de la maison de Jean-Paul et Nicole. Le projet d'autonomie vient en soutien économique à la perte financière d'un emploi à plein temps. • © Gérald Duda

Gérald savait qu'en venant vivre dans ce lieu excentré, il serait obligé de ralentir ses dépenses. "Je travaille comme autoentrepreneur dans l'informatique, fais la saison estivale avec mon food-truck et me suis engagé comme pompier volontaire. Ces choix me permettent de dégager beaucoup de temps. Ma compagne continue son métier de professeur de yoga à Kervillé et chez les gens. L'été, elle dispense des cours sur la plage, pour elle, c'est un plus ! " expose Gérald Duda.

/regions/2023/10/16/18-ecolieu-hangar-652d19a00e705479534598.jpg)

Pour garantir la pérennité du projet, il est indispensable de pouvoir consacrer du temps aux tâches collectives. Elles sont nombreuses? jardinage, récolte, entretien… • © Gérald Duda

"Le projet d'autonomie est important. Il vient en soutien à la perte de revenus induit par le choix de vivre en écolieu. Ils baptisent ainsi leur modèle économique "village"" expose Guillaume Faburel, géographe, enseignant à Lyon 2.

L'autonomie énergétique, la mutualisation, la gouvernance partagée

À Kervillé, l'autoconstruction répond à certaines règles éthiques : sobriété, efficience, durabilité... dans ce cadre, chaque propriétaire est libre du choix de ses travaux ou investissements pour sa résidence. "Les techniques low-tech offrent de nombreuses possibilités pour un même projet. Afin de choisir l'option la plus performante, le collectif échange beaucoup et valide le choix final" expose Gérald Duda.

"On pousse à chaque fois la réflexion au maximum en exploitant les compétences des uns et des autres."

Gérald Duda

" Nous utilisons au maximum des matériaux respirants, biosourcés, qui ont une forte capacité d'inertie pour réduire le plus possible notre consommation d'énergie" expose-t-il.

/regions/2023/10/16/14-interieur-maison-652d0d5e393a6565882909.jpg)

Les murs de la maison de Gérald Duda sont tapissés de chaux-chanvre, recouvert d'un enduit chaux-sable, le sol de tomettes couvre une dalle de pouzzolane. La réhabilitation, l'écoconstruction des habitats répondent au maximum à une éthique de durabilité, de sobriété. • © Gérald Duda

"Dans les écolieux, il y a un sentiment de bien-être attesté avec un bilan carbone deux à trois fois inférieur à nos vies urbaines accélérées".

Guillaume Faburel

/regions/2023/10/16/15-ecolieu-solaire-eolien-652d0d5e31567613596183.jpg)

Panneaux solaires, éolienne, la maison cherche sa plus grande autonomie énergétique. • © Gérald Duda

Un immense hangar d'environ 300 m² forme un grand atelier où les outils sont mis en commun. Tout autour, des box individuels de bricolage complètent cet ensemble. D'autres hangars permettent de stocker des matériaux.

Pour parfaire leurs connaissances et surtout s'ouvrir sur l'extérieur, de nombreuses conférences, évènements, animations sont proposées sur le site.

/regions/2023/10/26/21-animations-653a06f18f216267995649.jpg)

La vie au sein de l'écovillage est ponctuée de différents moments, individuels ou collectifs : des temps de travaux communs afin d'entretenir ou de faire évoluer le lieu, des petits évènements pour se retrouver tous ensemble autour d'un repas ou d'une animation, des grands évènements accueillant un public plus vaste. La notion d'ouverture sur l'extérieur et d'ancrage sur le territoire est très importante. • © Gérald Duda

L'autonomie alimentaire

Un des habitants installé comme maraîcher exerce son métier sur l'écolieu et diffuse son savoir. Objectif, préserver la biodiversité tout en ayant un bon rendement.

/regions/2023/10/20/biodiversite-bon-rendement-65328423a8bd2432217011.jpg)

Leur priorité est de préserver la biodiversité tout en ayant un bon rendement. • © Gérald Duda

Un lieu inspirant, un mode de vie du futur

Quand on fait le bilan, raconte Gérald Duda "On se rend compte que l'on a fait des choix douloureux en quittant nos amis, notre famille, notre région. Mais certains instants nous font tout oublier. Nous partageons des moments incroyables avec les autres habitants de l'écolieu, avec notre voisinage, notre entourage extérieur. J'ai mis de côté mon ego, ma façon biaisée de penser les choses. L'expérience est incroyable, nous vivons la vie de village de nos anciens avec des moyens contemporains."

" Les écolieux lieux sont plus des brèches que des bulles. C'est un détour par le passé pour faire modernité. Ce n'est pas un retour en arrière."

Guillaume Faburel

"Je me vois finir ma vie ici, entouré des gens qui sont là, pour vivre dignement. Je pense plus largement que notre modèle de société est la clé qui permettra de résoudre tous les problèmes tels que la violence, la pauvreté, le racisme et toutes les difficultés liées au dérèglement climatique qui arrive" conclut Gérald Duda.

Pour aller plus loin :

-

Murmuration des oiseaux

- Par Thierry LEDRU

- Le 01/11/2023

MURMURATION, UN PHÉNOMÈNE NATUREL

Le photographe allemand Daniel Biber a pris une scène étonnante, une nuée d’étourneaux formant elle-même un oiseau.

QU’EST-CE QUE LE PHÉNOMÈNE DE MURMURATION?

COMMENT ET POURQUOI SE FORMENT LES NUÉES D’OISEAUX ?

Le phénomène est plus connu sous le nom anglais murmuration mais est désigné agrégation en français. Cela définit un phénomène de rassemblement qui se produit lorsque plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’individus forment un incroyable nuage opaque dans le ciel.

Étourneaux sansonnet

Étourneau

Les oiseaux ne cessent de nous surprendre et les nuées d’oiseaux ne sont pas rares, surtout lors des grandes migrations vers le sud. Ils se donnent en spectacle dans le ciel, dans un ballet aérien parfaitement synchronisé. C’est le cas de l’étourneau qui est particulièrement sociable.

DES MASSES SOMBRES QUI VALSENT DANS LE CIEL.

UN BALLET TOUT À FAIT GRANDIOSE MAIS QUI N’EST PAS CHORÉGRAPHIÉ PAR SIMPLE PLAISIR.

Les étourneaux vivent en groupe la majorité de l’année, excepté durant la période de reproduction où ils vivent plutôt en couple. La raison essentielle de ces regroupements serait la défense contre les prédateurs. Il s’agirait d’une stratégie de survie.

Selon les chercheurs, la formation de nuée permettrait de collecter plus efficacement l’information. L’ensemble du groupe bénéficie d’une information que chacun de ses membres fournit, mais à laquelle il n’aurait pas accès seul.

DES MILLIERS D’OISEAUX VOLANT À QUELQUES CENTIMÈTRES DE DISTANCE!

ALORS, COMMENT FONT-ILS POUR NE PAS ENTRER EN COLLISION?

L’AUTO-ORGANISATION

Ils fonctionneraient comme un seul organisme et seraient reliés entres eux, chacun réagissant au comportement de ses sept voisins les plus proches. Il n’y aurait aucun leader et la taille de la nuée n’aurait aucune incidence.

N’importe quel oiseau peut amorcer le changement de direction. Chaque oiseau réagit aux mouvements de ses voisins les plus proches et de manière quasi instantanée. Il se produit alors un effet d’ondes à travers la masse. Le mouvement devient progressif à l’échelle du groupe comme un effet domino pour une parfaite synchronisation.

PEU IMPORTE LE NOMBRE D’OISEAUX, LA CHORÉGRAPHIE EST PARFAITEMENT SYNCHRONISÉE.

Des chercheurs de l’université de Rome La Sapienza, dirigés par Andrea Cavagna, ont filmé les vols d’étourneaux et analysé leurs trajectoires en 3D. Ils ont démontré que ces nuées d’oiseaux forment des nappes vivantes qui se replient sur elles-mêmes, comme une feuille de papier souple.

Les chercheurs ont aussi mis en évidence deux types de réactions comportementales entre eux: l’attraction et l’alignement, qui fonctionnent comme des ressorts. Selon leur force et la façon dont elles se combinent, le groupe sera sensible à un infime changement de comportement. D’où un déplacement rapide et cohérent.

En formant une masse compacte, il devient plus difficile pour un rapace de les attaquer. Si un étourneau détecte un faucon, il part dans une direction et le groupe le suit. Le groupe développe un comportement de défense collective. Le rapace risquerait lui-même de se blesser en fonçant dans la nuée d’oiseaux en vol. Cette stratégie s’avère particulièrement ingénieuse et efficace. Mais, attention à ceux qui se retrouveront hors de la nuée! Ils deviendront alors des proies facilement atteignables.

Les étourneaux vocalisent par des sifflements et des gazouillis mais ils sont aussi de grands imitateurs vocaux. Ils peuvent imiter plusieurs autres espèces d’oiseaux. Jusqu’à 20 espèces différentes dont le Pluvier kildir, la Sturnelle des prés, la Buse à queue rousse, le Merle d’Amérique, le Pic flamboyant, et bien d’autres.

L’ÉTOURNEAU FAIT PARTIE DE LA LISTE DES ESPÈCES LES PLUS DANGEREUSES POUR L’AVIATION AUX ÉTATS-UNIS.

Des étourneaux ont déjà été à l’origine d’accidents aériens, comme lors du vol 375 d’Eastern air lines, qui s’est écrasé en 1960 à Boston, causant la mort de 62 personnes, après qu’une nuée d’étourneaux ait été aspirée dans ses réacteurs.

Bien qu’il y ait environ 200 millions d’étourneaux en Amérique du Nord, ce sont tous les descendants d’une centaine d’oiseaux (60 en 1890 et 40 en 1891) relâchés dans le Central Park de New-York, par une société littéraire qui souhaitait que l’on y retrouve toutes les espèces d’oiseaux mentionnées dans les œuvres de William Shakespeare.

-

Jarwal le lutin : un ancien article.

- Par Thierry LEDRU

- Le 31/10/2023

Cet article-là, je l'avais complètement oublié. C'est un ami lecteur qui me l'a renvoyé. Il y avait un PDF à télécharger mais il ne fonctionne plus :( Jarwal avait été publié, il y a longtemps, mais la maison d'édtion a déposé le bilan quelques semaines après... Malversations dans les comptes, liquidation judiciaire...Hop, retour de Jarwal dans les tiroirs. Mais dans ma tête, il était toujours là et j'ai écrit trois autres tomes.

Au premier semestre 2024, mon éditrice actuelle, les éditions du 38, va publier le tome 1, avec une nouvelle couverture bien entendu.

Interview de Thierry LEDRU

POSTED BYNATHALIE DAMIDE

11 NOVEMBRE 2011

DANS POSTED ININFOS / INTERVIEWS

Auteur de JARWAL Le Lutin. Bien plus qu’un ouvrage parlant du Petit Peuple.

(DR Photo Nathalie Damide Baldji) Un article de : Nathalie Damide Baldji

Interview de Thierry Ledru

Auteur de Jarwal, le lutin, Thierry Ledru est enseignant et écrivain et pour l’un comme pour l’autre de ses métiers, qui sont aussi bien pour lui des vocations et des passions, il ne rentre pas dans le cadre.

Hors cadre donc, et d’autant plus attachant, cet auteur installé en Savoie nous ouvre son Univers emprunt de philosophie, de militantisme et d’amour de la vie.

L’Interview de l’auteur de JARWAL LE LUTIN , Thierry LEDRU

Télécharger le MP3

à découvrir aussi, Le QUI SUIS-JE de Thierry Ledru

Nom prénom ou l’inverse : Thierry LEDRU

Année de naissance : 1962

Lieu de naissance : QUIMPER

Lieu de vie : PRESLE

Situation de famille : marié, 3 enfants : Marine 22 ans, Rémi 20 ans, Léo 18ans

Signe(s) particulier(s): On me dit "solitaire". Au lycée, on m’appelait Maverick. (jeune veau qui s’isole du troupeau dès qu’il est sevré.)

J’aime : LA TERRE

Je n’aime pas : LES HOMMES QUI DÉTRUISENT LA TERRE

Mon dicton préféré : Ne t’invente pas des armées d’ennemis pour excuser tes propres faiblesses.

Ma recette de cuisine préférée : Les crêpes

Mon film ou/et dessin animé : Seul au monde / le roi et l’oiseau.Si j’étais un super héros ou personnage de légende: Rahan

Ville ou campagne ? Campagne

Montagne ou mer ? Montagne

Café ou thé à la menthe ? Café

Mon animal préféré : J’aime tous les animaux.

Mon livre de chevet : "Se libérer du connu" de Krishnamurti.

Ma meilleure blague : Je suis nul en blague.

Dictée ou tables de multiplications? Dictée

Soupe ou bonbon ? Soupe au retour d’une course en montagne, en hiver.

123 soleil ou ballon prisonnier ? Ballon prisonnier.

Ma chanteuse/ou chanteur préféré ? Léo Ferré.

Mon Walt Disney préféré ? Le livre de la jungle.

-

"Nous voulons des coquelicots"

- Par Thierry LEDRU

- Le 29/10/2023

Nous voulons des coquelicots !

https://jardinerbioblog.com/2019/02/08/nous-voulons-des-coquelicots/

C’est d’un appel à la résistance pour l’interdiction de tous les pesticides dont je vais vous parler dans cet article.

Figurez-vous qu’une amie m’a offert le manifeste Nous voulons des coquelicots écrit par Fabrice Nicolino (journaliste à Charlie Hebdo) et François Veillerette (enseignant) . Je suis tombée des nues en le lisant. D’une, parce que ce livre dénonce clairement la désinformation pratiquée par le lobby des pesticides (et nos politiques) mais aussi parce que je me suis rendue compte qu’il y a beaucoup moins d’insectes qu’avant. Tenez, par exemple sur les vitres de vos voitures, vous ne trouvez pas qu’il y a moins de moucherons à venir s’y écraser ? Les deux auteurs nous plongent également en 1875 où un scientifique n’avait qu’à soulever une pierre pour y trouver des grillons… Maintenant, et il n’y a que cent ans de différence, les petites bêtes sous les pierres sont quasi-rares. Cela mérite réflexion non?

D’ailleurs, nul besoin de revenir un siècle en arrière : rappelez-vous de votre enfance. Ne voyions-nous pas davantage d’oiseaux et d’insectes butineurs ? De guêpes prêtes à nous gâcher le pique-nique ? Plongez dans vos souvenirs (et dans les petits désagréments causés par les petites bêtes) et vous vous rendrez compte que vous ne pourrez pas troquer vos expériences de naguère contre celles d’aujourd’hui. Vous vous allongiez dans l’herbe et voilà t’y pas que vous aviez déjà une ou deux bestioles en train de vous courir sur le jean. Et les doryphores sur les plants de patates chez papy ? Disparus !

Il n’y a qu’une poignée d’années de différence et c’est déjà flagrant ! Mais que s’est-il passé ? Les pesticides bien sûr, la course à la productivité et l’urbanisation : où sont les abeilles ?

Petit synopsis

Les deux auteurs racontent comment, après la seconde guerre mondiale et la naissance du premier pesticide (le DDT), les lobbys ont su mentir éhontément à la population pour faire vendre leurs pesticides et comment ils ont réussi à faire pression sur les politiques pour qu’ils freinent au maximum les interdictions. Le pire : quand un pesticide est interdit (moi lectrice je me suis dit « ouf, ça y est, on est en sécurité ! ». Eh bien non !) c’est dix autres pesticides tous plus nocifs les uns que les autres qui arrivent sur le marché ! De plus, l’opacité scientifique dont font preuve les firmes qui commercialisent les pesticides (qu’elles appellent produits « phytosanitaires ». Oui ça fait plus propre, plus « médicament », voyez l’ironie) est aberrante. Elles payent des scientifiques pour qu’ils publient des rapports démontrant par a+b que leurs produits ne sont pas toxiques ! Et lorsque des scientifiques indépendants démontrent le contraire, tous les politiques – la justice même – prônent la diffamation et condamnent celui qui détenait la vérité.

S’informer des dangers de manipulation des produits phytosanitaires (ça fait envie !)

Quels pesticides ?

1945 : le DDT. C’est la poudre insecticide qu’on balançait sur les cultures et sur les juifs sortis des camps (cela a sauvé Primo Lévi du typhus). Or on sait maintenant que le DDT était cancérogène.

1945 : pulvérisation de DDT directement sur les baigneurs (ici un enfant) pour les « protéger » contre les moustiques.

1951 : le chlordécone. Commercialisé sous le nom de Kepone, il nuit à la reproduction et conduit à des maladies neurologiques. Quand est-il interdit ? Seulement en 1976 en Amérique et, avec le pouvoir des lobbys, en 1989 en France ! Pourquoi ? parce qu’on lui a trouvé un petit remplaçant. Ce pesticide utilisé massivement dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe provoque encore aujourd’hui de nombreux cancers (de la prostate) au sein de la population.

Années 1960 : premiers épandages de l’« agent orange » sur la forêt vietnamienne. Il est constitué de deux herbicides (joyeux cocktail) les 2,4,5-T et le 2,4-D. Résultat ? 60 ans après, le poison épandu à cette époque a encore des répercussions sur les 3e voire 4e générations qui souffrent d’une quinzaine de pathologies souvent lourdes.

C’est en 1962 que paraît le livre de Rachel Carson Printemps silencieux (Silent spring) dans lequel cette biologiste de la mer y décrit un monde où même les oiseaux ont disparu tout simplement parce que « pour la première fois dans l’histoire du monde, l’homme vit au contact de produits toxiques, depuis sa conception jusqu’à sa mort ». Ces produits pénètrent dans l’intimité de nos cellules et provoquent des troubles qui diminuent notre durée de vie. Mais alors que faire ? Nous renseigner sur leur pouvoir et sur leur nature puisqu’ils restent dans le sol pendant des années et que nous finissons par les manger, les boire et les respirer. Bien sûr, cet appel à la vigilance sera spolié par les lobbys, parodié par Monsanto qui publiera L’année de la désolation inventant un scénario catastrophe pour discréditer l’ouvrage de Rachel Carson : le monde est ravagé par la famine, les maladies et les insectes parce que (sommes-nous bêtes ?) nous avons fait interdire les pesticides ! C’est le début de la désinformation.

Le glyphosate est mis sur le marché en 1975.

En 1992, le Gaucho (fameux néonicotinoïde qui tue nos abeilles) obtient une autorisation de mise sur le marché. C’est un insecticide systémique (c’est-à-dire qu’il est présent dans la sève de la plante). Or, les abeilles qui butinent les fleurs en ingèrent avec le pollen et en meurent, touchées au cœur de leur système nerveux. C’est en avril 2018 (c’était hier) que trois néonicotinoïdes sont interdits. On se dit que c’est bien enfin ? Non. Parce que deux autres font leur arrivée sur le marché et sont loin d’être interdits : le Closer et le Transform, tous deux à base de sulfoxaflor (néonicotinoïde).

Un apiculteur tenant dans ses mains les cadavres de ses abeilles.

Et maintenant ?

En ce moment, on se bat contre le glyphosate (molécule appartenant à la firme Monsanto qui les met en vente sous le fameux roundup). Mais cette firme a réussi à faire freiner l’interdiction de son produit qui est sur le marché depuis au moins quarante ans (alors qu’on savait depuis le départ de sa mise sur le marché qu’il était nocif pour les êtres vivants). Pourquoi c’est si long ? Le principal syndicat des agriculteurs (la FNSEA) le présente comme indispensable pour garder une productivité et être compétitif sur le marché. De plus, Monsanto gagne du temps en faisant traîner ses procès ce qui lui permet d’engager un processus pour créer un nouveau pesticide avec une autre molécule que le glyphosate.

Pour preuve de la désinformation dont nous sommes victimes, regardez les publicités mensongères de l’époque pour vanter les mérites du roundup et prôner l’absence de danger pour l’environnement ! Or maintenant pour manipuler ce type de produit, il faut mettre une protection spéciale !

Publicité roundup : l’une avec un agriculteur qui en vante les mérites et la deuxième ci-dessous !

Les néonicotinoïdes tuent les abeilles et les apiculteurs sont en détresse :

Pollution des sols, de l’eau, de l’environnement :

Le DDT est encore présent dans des sédiments des cours d’eau (45 ans après son interdiction, imaginez sur les êtres vivants). Pour les autres produits, les politiques se gardent bien de demander des analyses mais on se doute bien qu’ils ne sont pas biodégradables.

Ne perdons pas espoir, les abeilles sont toujours là !

Pour aller plus loin

Si vous voulez poursuivre la réflexion vous pouvez aller voir le site de Fabrice Nicolino « Planète sans visa ». Il propose une réflexion sur l’actualité en adoptant une autre perspective : une autre façon de voir la même chose.

Le numéro spécial de Charlie Hebdo sur les pesticides.

Le précédent ouvrage écrit par ces deux mêmes auteurs : Pesticides. Révélations sur un scandale français. Ils y dénoncent le scandale des pesticides en France. Rappelons que malgré les différentes mesures censées limiter l’utilisation de pesticides, les vignes à champagne sont aspergées plus de 19 fois par an, c’est en moyenne 34 fois de suite sur les pommes et pas loin de 18 fois sur les pommes de terre (seulement 12 fois sur les tomates, réjouissons-nous)…

Le reportage sur arte Le roundup face à ses juges (sur le procès de Monsanto).

Envoyé spécial. Glyphosate, comment s’en sortir ? Ce reportage démontre que nous avons tous du glyphosate dans le sang, qu’il est responsable d’une épidémie d’infection rénale qui a touché le Sri Lanka obligeant le gouvernement à l’interdire : des milliers de paysans sont sous dialyse parce que leurs reins ne fonctionnent plus… Ils travaillaient dans des rizières et buvaient l’eau infestée de pesticides : personne ne leur avait dit que ce produit était dangereux. Normal, pour les firmes, il ne l’est pas et des scientifiques se sont fait graisser la patte pour prouver que le glyphosate est sans danger pour la santé.

Attention, restez critiques, ce n’est pas parce qu’une firme de pesticides est en procès (qu’ils vont perdre), qu’on sera débarrassés de tous les pesticides. Ce manifeste m’a montré que ces firmes cherchent à gagner du temps pour d’une part, écouler leurs produits et d’autre part, trouver une autre recette pour laquelle il faudra encore des années et des années de contre-expertises, de laboratoires non compromis par la firme pour démontrer que c’est bel et bien dangereux pour la santé !

Et après ?

Signez la pétition « Nous voulons des coquelicots » pour revoir fleurir nos champs et interdire l’usage des pesticides. Ces fleurs nourrissent les abeilles, produisent des graines qui nourrissent les oiseaux.

Cet appel ne consiste pas seulement à signer la pétition mais également à ce que chacun se révolte à sa façon contre l’utilisation des pesticides ! Ce peut être en semant des coquelicots, en accrochant un dessin de coquelicots au bas de sa fenêtre ou en se rejoignant au moins tous les mois pour une immense marche.

Pourquoi le coquelicot comme emblème ? « Parce que cette fleur est belle. (…) Les pesticides en ont tué des milliards de milliards. Le coquelicot est donc fragile, et rare désormais, sauf en quelques lieux épargnés. Mais il est aussi résistant, capable en une saison de libérer des dizaines de milliers de graines. Dans l’universel langage des fleurs, le coquelicot est à la fois consolation, passion ardente et fertilité. Que pourrait-on souhaiter de plus au monde ? » (Nous voulons des coquelicots, Fabrice Nicolino et François Veillerette).

-

Agriculture syntropique

- Par Thierry LEDRU

- Le 29/10/2023

Agriculture syntropique, qu’est-ce que c’est ?

https://jardinerbioblog.com/2022/06/16/agriculture-syntropique-quest-ce-que-cest/

Après la permaculture je vous parle encore d’un truc de bobos écolos, non ?

Si la ferme du Bec-Hellouin est de la permaculture appliquée à grande échelle, la syntropie fait de même mais avec d’autres méthodes.

Des principes qui lui permettent d’accélérer les processus naturels en divisant le temps par 10, ça vous parle ? Moi ça m’a l’air immense mais – vous vous en doutez – ça reste abstrait !

En accélérant ainsi le temps, ce système exploite au mieux la lumière du soleil sur chaque plante et garde un maximum d’humidité au sein de l’écosystème.

Intrigant. Peut-on reboiser le désert ?

L’agriculture syntropique à l’initiative d’un homme

Oui tout commence toujours par un homme… C’est dingue…!

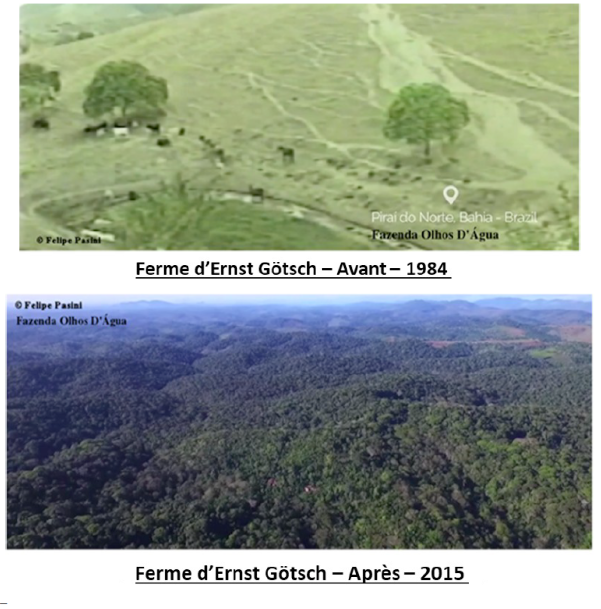

Ernst Götsch (Suisse) installé au Brésil y a acheté une ferme en 1984 : un vrai désert.

C’est truqué, non ? C’est photoshop ? Attends, je reconnais cette colline-là, non… ?

En près de 30 ans, le paysage est transfiguré. Pourtant, Ernst n’a fait que reproduire les stades successifs présents dans la nature. Sauf que, couplés avec l’intelligence humaine, il les a accélérés et a, du même coup, donné naissance à l’agriculture successionnelle, autrement dit : la syntropie.

Le principe de la syntropie dans la nature

Ha, nous y voilà enfin ! Comment ça fonctionne dans la nature tout ça ?

Tout d’abord, la nature est bien faite et elle tend à chaque fois à devenir une forêt (oui c’est sa petite marotte).

Sur la terre apparaissent d’abord :

des plantes pionnières (les mousses, les herbes…) : c’est la phase placenta.

des plantes à croissance plus lente (des arbustes comme des genêts par exemple) : c’est la phase secondaire.

puis des plantes qui occupent la forêt pendant des millénaires (les chênes dont les graines étaient protégées des prédateurs dans le roncier) : c’est la phase climax.

C’est Ernst Götsch qui a donné un nom à chacune de ces trois phases qui correspondent à des strates de végétation : la strate herbacée (la phase placenta), la strate arbustive (la secondaire) et la strate haute (le climax).

Voici un exemple de feuille de route de l’agriculteur syntropique.

Vous savez maintenant tout sur la succession des plantes dans l’écosystème.

Maintenant, sachez aussi qu’il y a trois stades d’évolution de la végétation dans la nature : la colonisation, l’accumulation et l’abondance.

La colonisation. C’est l’installation de la vie : ici pousse des plantes qui peuvent grandir en milieu hostile (peu de terre…).

L’accumulation. C’est un système peu diversifié avec des espèces qui produisent beaucoup de bois (lignine) et peu d’azote (les arbres et les plantes qui ont des petites feuilles). Cette accumulation de bois va engranger de la matière organique dans le sol. Au bout d’un moment, toutes ces réserves de matière organique, accumulée puis décomposée, seront disponibles en quantité pour les végétaux qui produiront enfin de l’azote.

L’abondance. C’est la phase suivante, l’efficacité de la photosynthèse va arriver à son maximum, les végétaux créent de grandes feuilles. Les grands herbivores apparaissent et viennent perturber le système. Le cycle recommence avec à chaque fois une augmentation de la fertilité du milieu.

C’est en étudiant ces stades qu’Ernst a déterminé l’importance de la taille.

L’agriculture syntropique

Ernst Göstch a trouvé une manière d’accélérer ce processus naturel pour aller plus rapidement vers un système d’abondance.

Ernst Götsch dans son exploitation

Le but d’Ernst sera de choisir d’implanter des végétaux (ou de semer) pour pouvoir occuper chacune des 4 strates végétatives : la strate herbacée, arbustive, la strate haute (canopée) et la strate émergente.

L’importance du mulch en agriculture syntropique

Mulch is never too much !

Autrement dit, il n’y a jamais trop de mulch quand on démarre en agriculture syntropique ! Le mulch c’est un paillage de bois broyés (ou coupés en fins morceaux). Et comment on produit du mulch ? En taillant un maximum (au début on a le droit de l’importer).

Agricultrice syntropique en pleine opération de taille. Admirez les résidus au sol.

Comment cultiver en syntropie ?

Tout d’abord, le stade de colonisation n’est pas à faire : nous arrivons sur un terrain qui est déjà dans le stade d’accumulation.

Vous choisissez une culture primaire, celle qui vous intéresse, que vous voulez ardemment récolter. Comme j’adore les framboisiers, on va dire que votre culture primaire ce sont les framboises.

À lire aussi :

Bien. Maintenant vous allez exploiter l’ensemble des 4 strates avec d’autres cultures. Entre les framboisiers (strate arbustive) vous cultivez des légumes (ils joueront le rôle de la strate herbacée), mais aussi des arbres fruitiers (strate haute) et des arbres plus hauts qui constitueront la strate émergente (si vous n’avez pas la place, ce n’est pas grave vous pouvez oublier cette strate).

C’est tout ? Non ! Vous taillez au maximum vos arbres fruitiers, vous sursemez vos légumes pour en couper pas mal (en laissant les racines dans le sol) : tous les résidus de coupe seront taillés et laissés au sol. Ils apporteront énormément de carbone : le sucre lent du sol !

Pour les framboisiers, votre récolte primaire ? Vous les taillez normalement. La taille de toutes ces plantes alentours leur enverra l’information qu’il faut produire car ils risquent d’être taillés !

La syntropie questionne notre manière de jardiner : certes nous récolterons des légumes au milieu de nos framboises mais peu par rapport à ce qu’on a semé/planté. Certaines plantes n’auront été semées que dans le but de produire de la matière organique, sans leur donner le temps de grandir !

Pourquoi faut-il tailler ?

Ça vous questionne ? Moi aussi !

Pourquoi devons-nous à ce point intervenir et perturber nos plantations ? Nous provoquons fréquemment un rajeunissement du système (coupe de branches, taille des arbres, suppression d’individus…). Ce faisant, nous accélérons le processus qui se fait naturellement mais qui prend des décennies. Encore sceptiques ? Cette pratique a d’autres nombreux effets :

Elle maintient les arbres taillés à outrance dans un état de repousse permanente.

Via les racines et le réseau mycorhizien, les arbres informent les autres plantes de la situation : il faut produire !

Avec la taille, les arbres restent en état d’adolescence et n’entrent pas en sénescence (vous voyez les trognes ? Eh bien, ces arbres vivent plus longtemps que ceux qui sont rarement taillés).

Elle fait libérer aux arbres des hormones de croissance qui profitent à toutes les plantes.

Elle augmente la production de matière organique au sol (avec les résidus de taille) : les plantes puisent plus rapidement des minéraux dans le sol et repoussent plus vite : un cercle vertueux.

Elle est stratégique car elle permet de faciliter la croissance de nos espèces primaires en leur fournissant de la lumière.

Elle nous permet de maintenir la stratification du système.

Maintenant que vous savez ce que c’est l’agriculture syntropique, c’est bien joli mais vous n’avez pas envie de tester ça dans votre jardin (ou votre champ, chanceux que vous êtes) ?

-

Une photographie collector

- Par Thierry LEDRU

- Le 28/10/2023

Je mets cet article ici car je trouve magnifique la photographie des 177 acteurs et actrices et que c'est un très bon exercice de mémoire. ^^

L'article est passionnant quand on aime le cinéma.

ÉPISODE 9 : DUOS DE REALISATEURS POUR 177 ACTEURS

1 NOVEMBRE 2019 SYLVAIN LEFORT & FRED TEPER

https://plumesdecine.wordpress.com/2019/11/01/episode-9-duos-de-realisateurs-pour-177-acteurs/?

© Christopher Poulain

« La photo des acteurs reste, (…) l’un des moments les plus forts de toutes ces années-là. »

ACTEURS/PHOTOS

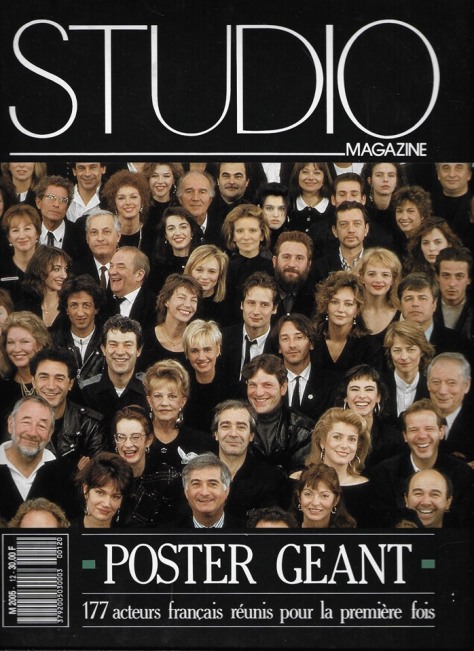

Venons-en à la photo des 177 acteurs du cinéma français dans le numéro du premier anniversaire de Studio, en février 1988. Qui en a eu l’idée ?

Jean-Pierre Lavoignat. Marc, bien sûr ! Il avait l’idée de cette photo qui réunirait tous les acteurs du cinéma français depuis un certain temps, un peu à l’image des photos que faisaient jadis les studios américains – sauf que pour eux c’était plus facile : les acteurs étaient sous contrat ! Il a même envisagé un moment l’organiser pour le lancement de Studio, il souhaitait que ce soit l’axe du film de pub de lancement. C’était trop compliqué à mettre sur pied, et on n’avait pas assez de temps. Il a relancé l’idée pour le premier anniversaire de Studio, sans être sûrs qu’on arriverait au bout.

Marc Esposito. Il fallait qu’ils soient tous disponibles le même jour à la même heure ! Ça ne pouvait donc être qu’un dimanche. Dès le mois de septembre 87, on a envoyé des lettres aux 20 acteurs les plus importants, en leur proposant des dates, on s’est décidé pour le jour qui avait été le plus souvent choisi. Ensuite, on a envoyé une lettre à tous les autres acteurs, en leur disant : »Le dimanche 10 janvier, à telle heure, à tel endroit, on fait une photo de tous les acteurs français réunis. Nous espérons que vous pourrez être parmi nous. » La bonne idée est venue de Christine Levreau, notre RP. Elle a proposé de monter un partenariat avec les taxis G7, qui appartenaient à Rousselet, le boss de Canal, notre actionnaire, afin qu’il y ait un taxi en bas du domicile de chacun des acteurs le même dimanche matin, à la même heure. Résultat : tous ceux qui avaient dit qu’ils viendraient sont venus, vu qu’un taxi les attendait en bas de chez eux !

JPL. Il y a quand même eu quelques défections de dernière minute : Christophe Lambert qui s’était blessé trois jours avant sur un tournage et était encore à l’hôpital, Sophie Marceau, qui était partie au Japon, Daniel Auteuil, pour je ne sais plus quelle raison…

ME. Ça, moi je m’en souviens ! Il vivait alors avec Emmanuelle Béart, qui avait refusé de venir parce qu’elle n’avait pas digéré je ne sais plus quel petit coup de griffe que j’avais écrit sur elle, et le matin de la photo, pendant qu’il se préparait, elle lui avait fait une scène pour qu’il ne vienne pas ! C’est lui qui te l’a raconté plus tard… Ce qui est drôle, c’est que quand le numéro est paru, Auteuil était l’invité de Drucker dans une émission, Drucker a montré la photo, en lui demandant pourquoi il n’y était pas. Et Auteuil a répondu : »Si si, j’y suis, cherchez bien… » Ah ah ah !

Il n’y a ni Belmondo, ni Delon…

JPL. Belmondo venait de finir les représentations de Kean, qu’il avait joué jusqu’à l’épuisement et il m’avait dit : »Rien au monde ne me fera rester à Paris. Donc, c’est une très bonne idée, mais ne comptez pas sur moi, je n’en peux plus, j’ai besoin de soleil ! » Si Belmondo était venu, c’est sûr que Delon serait venu aussi. Delon nous avait fait téléphoner quelques semaines avant pour nous dire qu’il ne pourrait pas être disponible car il avait un rendez-vous en Allemagne avec des businessmen japonais (!) et qu’il regrettait car c’était une belle idée. Marc m’avait dit : »C’est du pipeau ! » Je ne voulais pas le croire. Le jour de la photo – qui s’était éternisée ! – on débarque, Marc, moi et quatre ou cinq autres de l’équipe, à 3 heures de l’après-midi à la Brasserie de l’Alma, un des restos cinéma de l’époque, pour déjeuner. Je pousse la porte, et qui je vois assis fond de la salle ? Delon ! C’est moi qui ai détourné le regard, tellement j’avais honte… pour lui ! On est restés en froid pendant longtemps après cette histoire. Mais cela ne nous a pas empêchés, des années plus tard (en avril 96), de lui proposer de faire la couverture, avec Olivier Martinez (Delon avait failli jadis faire Le Hussard sur le toit, et Martinez venait de le tourner), d’un Spécial Cinéma français. Il avait été adorable pendant la séance photos. Mais on s’est refâchés dés la sortie du numéro, car il n’a pas apprécié que je lui annonce quelque temps avant la parution qu’on avait décidé, en chemin, de faire deux autres couvs pour ce numéro-événement : Béart et Binoche, alors considérées comme rivales, et la bande du Splendid réunie pour la première fois sur la même photo depuis une éternité. Et puis on s’est réconciliés à nouveau sur le tournage du Leconte, Une chance sur deux... Ensuite, on a enfin eu des rapports normaux. Et il a été très coopératif et très amical quand je me suis occupé de l’expo Romy Schneider. La photo des acteurs reste, pour moi, et je suis sûr que c’est pareil pour Marc, l’un des moments les plus forts de toutes ces années-là. 177 acteurs avaient donc répondu présents En plus, ce qui était génial, c’est qu’ils étaient très heureux d’être là. Ils ne voulaient plus partir ! Après la photo, ils étaient restés longtemps à papoter autour du buffet. Ils étaient détendus parce qu’ils étaient venus juste pour une photo : pas de remise de prix, pas de projo, pas de promo, juste une photo de famille… Il y a eu des moments magnifiques : Bernadette Lafont s’est précipitée sur Jean Marais pour lui dire qu’elle l’aimait depuis toujours, Noiret a déclaré la même chose à Denise Grey. Et Girardot… Elle nous avait d’abord dit non, elle nous avait même raccroché au nez quand on l’avait appelée pour la relancer ! Marc et moi lui avions écrit une lettre…

ME. … c’est dingue, le nombre de lettres qu’on a écrites pendant toutes ces années !

JPL. …pour lui dire à quel point elle nous avait fait aimer le cinéma quand on l’avait vue dans ses films des années 60-70. Elle est finalement venue, et est restée longtemps après à bavarder avec les uns et les autres. En partant, elle m’a dit : »Vous avez bien fait d’insister. Je croyais que le cinéma français ne m’aimait plus. J’ai eu la preuve du contraire. » Comme aux César quelques années plus tard, les pleurs en moins. Anouk Aimée, elle, ne répondait pas à nos lettres. Tous les deux, on l’a invitée à déjeuner au Prince de Galles, on lui a fait un énorme numéro de charme…

ME. Surtout toi ! Ah ah ah !

En plus de la photo d’équipe avec les 177 acteurs, il y a eu aussi celle-ci. Avec le petit chien de Juliette Binoche (et Leos Carax), tout conforme au dress code désiré pour la photo : noir et blanc

JPL. Elle nous a promis de venir. Et… elle n’est pas venue ! Charlotte Rampling nous avait dit oui. Mais le jour J, le taxi nous a appelés pour nous dire qu’il n’y avait personne devant son domicile. On lui a alors laissé un message sur son répondeur, elle n’a pas décroché mais elle est venue. Micheline Presle est arrivée la dernière car elle avait voulu venir avec sa propre voiture et s’était perdue ! Quand Deneuve est arrivée, je suis allé l’accueillir, et elle m’a demandé : »Philippe est là ? Et Yves ? Et Gérard ? – Ils sont là tous les trois. » Noiret, Montand et Depardieu étaient là, elle était rassurée, elle n’était pas la seule star… On avait passé des nuits à faire « le plan de table », en tenant compte de tas de paramètres : les jeunes, les vieux, les stars, les pas stars, les hommes, les femmes, ceux qui avaient eu une histoire entre eux, ceux qui ne s’aimaient pas…

Photo des 177 acteurs (avec Sylvie Gonthiez)

ME. C’était compliqué parce que, sur des gradins, ceux du premier rang en bas étaient beaucoup plus en évidence que ceux qui étaient tout en haut. On leur avait demandé d’être tous habillés en noir. Sous le noir, seul le blanc était accepté pour les chemises, écharpes, tee shirts. Ils avaient tous joué le jeu. Personne n’est arrivé avec une chemise rouge, en disant : »Désolé, j’ai oublié… »

JPL. A l’entrée du studio, on avait affiché le plan, avec tous les noms dans les cases, c’est comme ça qu’ils ont découvert où ils étaient placés, à côté de qui on les avait mis.

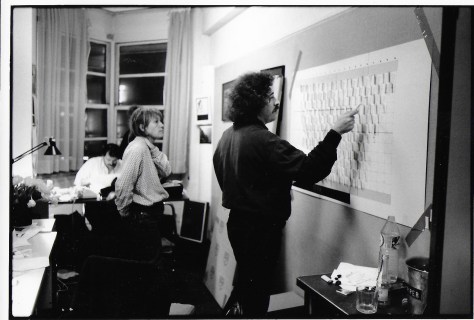

Photo des 177 acteurs – le placement

ME. J’avais continué de bosser sur ce plan toute la nuit, j’étais venu au studio sans avoir dormi, direct du bureau !

JPL. Je me souviens, Montand m’avait dit : »J’ai vu que je suis au cinquième rang. Qui tu as mis au premier, petit ? » Je lui ai dit : »Jean Marais, Charlotte Gainsbourg, Bernard Blier, Bernadette Lafont, Denise Grey, Christophe Malavoy, Thierry Frémont… » Il a compris qu’on n’avait pas fait un placement « hiérarchique », et il n’a fait aucun commentaire. L’idée qui a résolu tous les problèmes, c’est que comme tout le monde savait qu’on était très amis avec Depardieu, qui était au top, on l’avait placé très haut, donc très mal. Du coup, personne ne pouvait se plaindre.

ME. Ce qui est génial, surtout, c’est qu’on ait pu faire ce coup-là à Depardieu, sans qu’il le prenne mal. Beaucoup, à sa place, auraient mal réagi : »Quoi ? Je suis pote avec les boss, et ils me placent comme une merde ?! »

JPL. A l’époque, il tournait Camille Claudel. Il a la tête de Rodin sur la photo. Le lendemain de la photo, il a engueulé Adjani parce qu’elle n’était pas venue, qu’elle s’était privée d’un moment incroyable, que c’était un truc unique. Il y en a même d’autres qu’on n’avait pas invités, qui nous avaient appelés pour en être, on n’avait pas osé leur dire non.

Essai N°1 de couverture pour le numéro anniversaire de Studio dans lequel figurait la photo dite des 177 acteurs

Essai N°2 de couverture pour le numéro anniversaire de Studio dans lequel figurait la photo dite des 177 acteurs

RENCONTRES CINÉASTES

Pour Studio, vous organisiez des rencontres entre des cinéastes. Comment les organisiez-vous ? En fonction des affinités qu’avaient les réalisateurs les uns avec les autres ?

JPL. Des fois oui, des fois non. Il est sûr que faire se rencontrer Scorsese et Tavernier pour le n° 1, ce n’était pas le plus compliqué. Ils se connaissaient et s’appréciaient. Idem pour la rencontre Corneau-Eastwood au moment de Bird. Corneau était tellement généreux, il aimait le cinéma des autres, ce qui n’est pas le cas de tous les cinéastes, loin de là ! De fait, on l’a beaucoup mis à contribution ensuite : avec Jean-Jacques Annaud, avec Beineix et Zulawski, avec Stephen Frears, avec Tavernier. Une des rencontres qui m’a le plus marqué, c’est celle de George Miller et George Lucas. Cette année-là (1988), Miller est membre du jury à Cannes et Lucas y présente sa dernière production, Willow. Tout le monde nous dit : »Vous rêvez, vous ne les aurez pas ! ». En plus, ils ne se connaissaient pas. J’insiste. Finalement, leurs attachés de presse françaises nous ont soutenus et ont obtenu un OK pour 45/50 minutes d’entretien. On les rejoint, Christophe (d’Yvoire) et moi, à l’Hôtel du Cap. Au bout de 30 minutes, c’est comme si on n’était plus là. Ils parlent entre eux, comparent les mythes, évoquent les ouvrages de Joseph Campbell, le grand spécialiste américain de la mythologie. Leur dialogue a quasiment duré trois heures !

Georges Lucas Georges Miller Cannes 88 © C. d’Yvoire

Pourquoi ces rencontres se sont-elles arrêtées ?

JPL. Parce qu’on a épuisé un peu nos idées et aussi parce qu’on a eu de plus en plus de mal à trouver des metteurs en scène prêts à jouer le jeu.

ME. Bruno Dumont – Pascale Ferran, ça fait moins rêver ! Il y avait beaucoup de grands metteurs en scène à l’époque, ce qui n’est plus le cas.

Vous avez fait dialoguer Sautet avec Blier, Woody Allen avec Agnès Jaoui, Scorsese avec Kurosawa, Louis Malle avec Kieslowski, Coppola avec Lucas, Sidney Lumet avec Chouraqui, Tarantino avec Tony Scott, Sidney Pollack avec Lelouch…

ME. Tout ça, c’est Jean-Pierre. On n’aurait jamais essayé de faire cette série d’entretiens si Jean-Pierre n’avait pas été là, c’était pile un truc pour lui, il avait les deux qualités nécessaires pour y arriver : il est tenace, et tout le monde l’adore !

Martin Scorsese et Akira Kurozawa cannes 90 ©C d’Yvoire

JPL. En tout cas, c’était une idée à toi ! Scorsese-Kurosawa, ce n’était pas une interview de promo, mais presque. Ils étaient à Cannes ensemble pour la projection de Dreams, le film de Kurosawa dans lequel Scorsese, qui l’avait produit avec Lucas et Spielberg, jouait Van Gogh. C’était très frustrant, car Kurosawa ne parlait pas anglais, et Scorsese pas japonais. La traduction dans chacune des langues prenait un temps infini. Pour une heure d’entretien, on a eu 20 minutes de contenu. Mais ils ne l’ont fait que chez nous. Une rencontre qui a compté, parce qu’il est rigolo de jouer les instruments du destin, même si c’est vaniteux de dire ça, c’est celle de Brian De Palma avec Régis Wargnier au Festival de Deauville 1987. On avait d’abord proposé à Susan Seidelman, la réalisatrice de Recherche Susan désespérément, de le rencontrer. Elle s’était désistée deux jours avant. Il se trouve que j’avais croisé peu de temps auparavant Régis Wargnier, tout juste sorti du succès de La Femme de ma vie, et qu’il m’avait dit qu’il adorait De Palma. J’appelle donc Wargnier en catastrophe pour lui proposer de venir avec moi à Deauville le lendemain. Il accepte. Après la projection des Incorruptibles, vient le moment de l’interview. Il faut savoir qu’à l’époque, De Palma a une réputation terrifiante, notamment auprès des journalistes qu’il traite très mal. On lui présente Wargnier, il écoute d’une oreille distraite et dès les premières questions, il est odieux avec lui. Au bout d’un quart d’heure, Wargnier s’énerve et lui dit : »Vous n’avez pas le droit de me parler comme ça. Je suis cinéaste, j’aime votre travail, et je peux vous dire pourquoi et comment, dans votre film, vous avez fait tel ou tel plan ! » De Palma en est resté scotché ! Il est devenu tout miel et ne l’a plus quitté jusqu’au dimanche soir. Et ils sont devenus très amis. Ils sont même arrivés un soir bras dessus bras dessous à une fête de Studio ! De Palma a ensuite demandé à Wargnier de s’occuper d’une partie du casting des actrices pour Mission Impossible – et c’est Emmanuelle Béart qui a eu le rôle. Wargnier a présenté Patrick Doyle à De Palma qui lui a commandé la musique de L’Impasse... Et Wargnier a joué son propre rôle, le temps d’une scène avec Sandrine Bonnaire, dans Femme Fatale que De Palma a tourné à Cannes. Sans Studio, cela n’aurait sans doute pas existé. Il y a eu deux ou trois histoires du même ordre. Par exemple, c’est en voyant une photo de Binoche dans Studio que Kieslowski a eu envie de lui proposer Bleu. Pareil pour Vincent Perez : Nadine Trintignant a vu une photo de lui dans Studio et lui a proposé La Maison de Jade, sur lequel il a rencontré Jacqueline Bisset avec qui il est resté plusieurs années.

Autre rencontre qui a dû être mémorable : Godard-Balasko…

JPL. C’était inattendu et passionnant. Godard venait de faire Soigne ta droite, avec des acteurs qui n’avaient pas l’habitude d’être chez lui : Birkin, Lavanant, Villeret, Galabru, etc. Et Balasko venait de réaliser son deuxième film, Les Keufs, dans lequel elle avait donné un très beau rôle, celui d’un commissaire névrosé, à Jean-Pierre Léaud. C’est de là qu’est née l’idée de cette rencontre. Et Godard avait joué le jeu de manière incroyable, s’amusant même à faire le clown avec son écharpe. On n’était pas fous de cette période-là de Godard, mais il y avait quand même quelques films qu’on avait aimés : Sauve qui peut la vie, Passion… On avait même fait la couv de Première avec Johnny sur le tournage de Détective, avec Nathalie Baye et Claude Brasseur…

ME. Johnny ! Mon idole ! J’ai adoré l’après-midi que j’ai passée avec lui pour cette interview. Il s’était montré intelligent, subtil, très cinéphile, très pointu, tout comme j’étais sûr qu’il était.

Johnny Hallyday et Nathalie Baye sur le tournage du Neveu de Beethoven

JPL. J’ai toujours eu aussi beaucoup d’affection pour lui. Et sa passion pour le cinéma était vraiment touchante. L’un de mes plus beaux souvenirs avec Johnny, c’est lorsque je suis allé à Vienne avec Luc sur le tournage du Neveu de Beethoven, de Paul Morissey, le complice d’Andy Warhol (que j’avais trouvé, à ma grande surprise, réac à mort !) dans lequel tournaient Jane Birkin et Nathalie Baye. A l’époque, Johnny était donc avec Nathalie Baye et était venu passer le week-end sur le plateau. Ils avaient même accepté qu’on fasse une photo d’eux ensemble sur le plateau, lui en jean et blouson, elle en crinoline, et on l’avait publiée. Luc et moi, on devait rentrer le dimanche soir et il nous a demandé de repousser notre retour au lundi matin pour ne pas faire le voyage tout seul. On s’est donc retrouvés le lundi matin tous les trois à l’aéroport de Vienne. Je lui demande ce qu’il prépare. »Un album avec Michel Berger. » Et là, il sort de la poche de son blouson une feuille avec un texte écrit au crayon à papier et il commence à chanter : »Y a des flat cases qui traînent sur scène… » Les premiers mots de ce qui allait être Le Chanteur abandonné ! Et il nous a chanté la chanson en entier. En avant-avant-première, juste pour Luc et moi !

ME. J’en suis malade, d’avoir raté ça. En même temps, tant mieux : j’aurais chialé comme un abruti !

JPL. En plus, dans l’avion, il y avait Rudolph Noureev qui est venu parler avec lui. Tout cela me paraissait totalement irréel… Quant à Godard, on a retravaillé avec lui plusieurs fois ensuite. Notamment pour le numéro des 100 ans du cinéma, en mars 95.

« La rencontre avec Spielberg a été simple et passionnante comme toujours. La rencontre avec Godard a été un moment rare. »

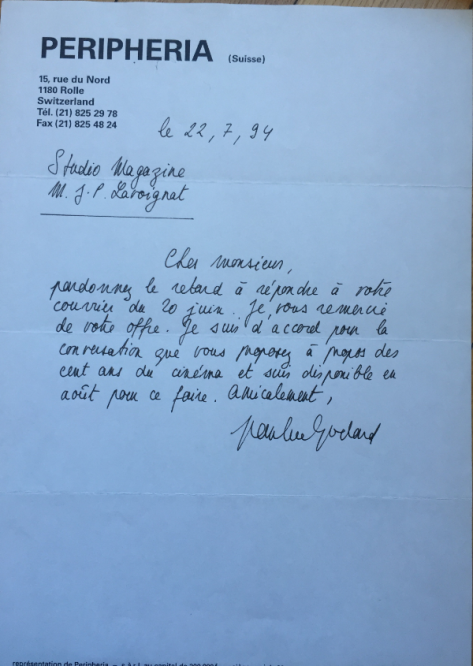

Lettre de Jean-Luc Godard donnant son accord pour l’interview dans le numéro des 100 ans du cinéma.

Comment cela s’est-il passé ?

JPL. On avait décidé qu’il n’y aurait que deux très très longues interviews : Spielberg et Godard. Les deux opposés sur la carte du cinéma ! Les deux ont dit oui. J’ai donc interviewé Spielberg à Los Angeles avec Michel (Rebichon) qui était à l’époque le correspondant de Studio à Hollywood. Et Godard avec Christophe (d’Yvoire) à Rolle, en Suisse. Les privilèges du chef ! Ah ah ah ! La rencontre avec Spielberg a été simple et passionnante comme toujours. La rencontre avec Godard a été un moment rare. Il était brillant et attachant, il ne voulait plus nous laisser partir, il a changé lui-même notre billet de train pour qu’on prenne le dernier, et nous a fait visiter sa caverne d’apprenti sorcier avec tous ses ordinateurs sur lesquels il inventait ses Histoire(s) du cinéma, il a insisté pour un dernier verre au café en bas. Il avait l’air seul. Il le disait d’ailleurs. C’était touchant. Aujourd’hui, quand j’entends parler de Godard, c’est à cette après-midi là que je pense toujours. Et à son sourire enfantin et désarmant. Deux ans ou trois ans plus tard, quand Les Cahiers du cinéma ont publié Godard par Godard où étaient réunis ses « grands entretiens », ils nous ont appelés pour nous dire que Godard avait souhaité que cette interview y figure et ils nous demandaient l’autorisation de la publier. J’imagine leurs têtes quand Godard le leur a demandé !

ME. J’ignorais cette histoire, elle est magnifique !

JPL. Il nous est arrivé d’élargir ce principe des rencontres et de ne plus faire discuter ensemble deux metteurs en scène mais deux personnalités qu’on aimait. Juste pour notre plaisir, et… le leur ! Spike Lee nous avait dit qu’il aimerait rencontrer Béatrice Dalle, on a monté la rencontre. On savait Patrick Bruel fou du Cercle des poètes disparus, on lui a demandé d’interviewer Peter Weir pour nous… Caro et Jeunet étaient des fans absolus de Terry Gilliam, on a organisé leur dialogue. J’adorais les romans de Modiano et j’aimais beaucoup Jean-Marc Roberts, que j’avais rencontré à Première sur les tournages de Pierre Granier-Deferre dont il était le scénariste fidèle. La parution simultanée de deux de leurs livres a été l’occasion de les faire parler ensemble de cinéma juste pour nous. Un bonheur… C’était l’avantage de faire un journal où l’on décidait, seuls, ce qu’on allait y mettre. On en profitait pour rencontrer les gens qu’on aimait, même hors cinéma. Mais ce n’était pas valable que pour Marc et moi. Les autres aussi y trouvaient leur compte. Ne serait-ce que dans la rubrique « Invité » où des personnalités diverses parlaient de cinéma. Denis (Parent) a ainsi pu interviewer Alberto Moravia, Philippe Djian et Peter Gabriel, Michel (Rebichon), Rudoph Noureev, David Hockney, et… Boy George ! On pourrait continuer longtemps cette liste mais je ne vais pas vous faire le sommaire des sommaires !

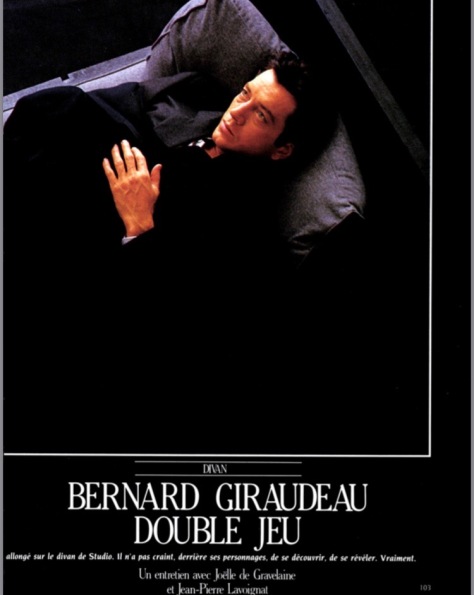

SUR LE DIVAN

Dans les premiers Studio, il y a la rubrique Divan. Comment est-elle née ? Pourquoi ?

ME. On voulait faire une série d’interviews d’acteurs ou réalisateurs menées par un psychanalyste cinéphile. Mais on ne trouvait pas cette perle rare… Jean-Pierre me dit alors connaître une certaine Joëlle de Gravelaine, qui est certes astrologue mais qui est aussi une grande spécialiste, et éditrice, de sciences humaines, et que ça pourrait être intéressant de faire ces interviews avec elle, à partir de leur thème astral. A l’époque, je n’étais pas du tout branché astrologie, mais comme Jean-Pierre est mon ami, je lui ai fait confiance, on a tenté le coup, et j’ai bien fait, ses interviews avec Joëlle de Gravelaine étaient très intéressantes, originales, profondes… Moi je n’en ai fait que deux avec Joëlle : Depardieu et Huppert. La première, avec Huppert, j’avais laissé Joëlle dérouler tout son thème astral sans l’interrompre, et à la fin, Huppert lui a dit : »Il m’a fallu 10 ans de psychanalyse pour savoir tout ce que vous venez de me dire. » Là, j’ai été sûr que Jean-Pierre avait eu une bonne idée. Car Huppert, a priori, n’était pas la meilleure cliente pour une interview sur des bases d’astrologie.

JPL. Joëlle n’était pas vraiment cinéphile, elle ne connaissait pas bien les acteurs, mais elle les aimait. Elle arrivait »neutre », sans a priori cinéphile, c’était parfait. Joëlle mettait le doigt sur des trucs personnels, mais sans entrer dans l’intimité. Dans la rédaction du papier, on gommait au maximum toutes les références à l’astrologie. Cette rubrique, qu’on a appelée Divan, avant qu’Henri Chapier ne fasse son émission à la télé, n’a pu exister que parce qu’on avait fait Première avant. Si on n’avait pas créé des rapports de confiance avec les acteurs, je ne pense pas qu’ils auraient accepté de se prêter aussi facilement au jeu d’une interview à partir de leur thème astral. Le premier qui a accepté d’essuyer les plâtres pour le numéro 1, c’est Bernard Giraudeau avec qui on avait de très bons rapports, parce qu’on l’aimait depuis le début – on a sans doute été parmi les premiers à l’époque de Première à lui consacrer une couverture. En même temps, Giraudeau adorait les défis… Pour ceux à qui on a proposé ensuite de s’allonger sur notre Divan, c’était plus simple, ils pouvaient voir ce que ça donnait dans le journal. Comme c’était nous, comme c’était pour Studio, même ceux qui étaient très réticents, comme Michel Blanc par exemple, étaient partants. Ils ont tous dit oui. Depardieu et Huppert donc, mais aussi Deneuve, Bertolucci, Jeanne Moreau, John Malkovich, Serrault, Wim Wenders, Lelouch, Fellini… Joëlle m’avait d’ailleurs raconté que Fellini l’avait appelée plusieurs fois ensuite pour la consulter.

ME. Beaucoup d’acteurs et d’actrices vont voir des voyantes. Leur métier dépend du téléphone qui sonne, certains attendent des réponses depuis des mois.

« Un dossier sur le prix des acteurs (…), qu’on a été les premiers à faire (…) nous a valu deux ou trois lettres d’insultes de comédiens. »

JPL. On avait dès le lancement de Studio voulu imposer de nouveaux rendez-vous, de nouvelles rubriques. Il y avait le Divan, mais aussi le Portfolio d’un grand photographe de cinéma, et les sujets « Mémoire » où on parlait des stars du passé, parfois en ayant la chance de les rencontrer quand ils étaient encore vivants, en ressortant leurs plus belles photos. J’ai même interviewé Arletty ! Tout cela a été dés le début la marque de fabrique de Studio. Et on ne cessait de chercher de nouvelles idées. D’autant que Marc n’aime pas la routine, ni les choses trop bien installées. Il avait toujours besoin de se, de nous remettre en question. On a ainsi organisé plusieurs séminaires de réflexion d’où sont nés des rendez-vous qui sont vite devenus incontournables. Un dossier sur le prix des acteurs, par exemple, qu’on a été les premiers à faire et qui nous a valu deux ou trois lettres d’insultes de comédiens. Ou une rubrique comme « La Terre tourne », où l’on suivait les films, de l’annonce du projet jusqu’à leur sortie, et qui est vite devenue un must du journal. Gilles Jacob m’avait même dit qu’elle lui était très utile pour surveiller la progression des films « cannables ». Bien sûr de se retrouver tous ensemble dans les toboggans aquatiques de Center Park où se déroulaient ces séminaires resserrait l’équipe davantage encore ! Ah ah ah !

Photo d’équipe Maussane

Il y avait la chronique d’Alain Chabat et Dominique Farrugia, alias Bidibi et Banban, qui clôturait le journal…

ME. C’étaient des potes depuis leurs débuts, on avait plein d’amis communs, on faisait la fête à Cannes ensemble, je croisais souvent Dominique aux Bains douches, qui était ma troisième maison ! J’aimais l’idée que l’image de Studio soit associée à leur humour, à leurs personnages, à leur façon d’aimer le cinéma et d’en faire.

JPL. Il y a eu deux époques. Une première qu’ils ont arrêtée au bout d’un an et demi. Et puis, sous la pression de Marc, ils sont revenus.

Les Nuls au bureau

ME. Ces pleutres n’avaient pas osé me dire qu’ils voulaient arrêter, je l’ai découvert en lisant leur dernière chronique ! Je l’avais mal pris ! Après plusieurs mois de silence, je les ai invités à déjeuner au Prince de Galles, et je leur ai dit, très sérieusement, comme dans Le Parrain : »Je vais vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser… » Ils se sont marrés ! Et ils sont revenus !

C’était quoi, la proposition ?

ME. Je leur ai dit : »Ok, vous êtes devenus des stars, la pige qu’on vous versait est devenue ridicule, et on ne peut pas vous payer plus. Mais on peut vous offrir à la fin de l’année chacun une belle voiture, pour nous c’est juste des pages de pub… » Ils sont donc revenus, les voyous ! Mais j’ai démissionné de Studio quelques mois plus tard, et ils n’ont jamais eu de voiture, ah ah ah !

Dominique Farrugia et Alain Chabat venant terminer ou plutôt écrire leur chronique au bureau.

JPL. Les temps avaient changé, les gestionnaires n’ont pas voulu que je tienne la promesse de Marc, et j’ai trouvé avec eux un autre arrangement, mais franchement je ne sais plus lequel… Malgré ça, et malgré leurs nombreuses activités, ils ont quand même tenu deux ans et demi. Lorsque Chabat et Farrugia débarquaient au bureau pour terminer (ou écrire !) leur chronique, c’était comme un ouragan qui anéantissait d’un coup tension et mauvaise humeur ! Le rire en cascades de Farrugia résonnait dans tout le journal… Difficile d’y résister ! D’ailleurs ils étaient irrésistibles, et on ne pouvait, on ne peut, qu’avoir de la tendresse pour eux. Quelques années plus tard, en 2002, on a voulu retrouver cet humour décalé et on a alors fait appel à leurs protégés, Les Robins des Bois qui, eux, composaient une sorte de lettre sous forme de patchwork où il y avait même des objets collés ! Je me souviens d’un pot de yaourt renversé, surmonté d’un petit drapeau français censé être le Fort Saganne ! Du coup, on était obligés de photographier leur page. Une véritable œuvre d’art brut ! Eux aussi ont tenu deux ans, puis ont chacun mené leur route ensuite.

Daniel Toscan du Plantier aussi a tenu une chronique, au début. Pas longtemps…

ME. Deux ou trois mois, si ma mémoire est bonne. On l’aimait bien, et on était ravis de sa chronique, mais ça a donné au Figaro l’idée de faire la même chose, et un jour, on a vu une chronique de Toscan dans Le Figaro Magazine, écrite dans le même esprit, parlant des mêmes choses. On était très en colère ! Le Fig Mag, à l’époque, puait grave, ils avaient une attitude très réac sur le sida, ils parlaient de ceux qui avaient le sida en disant les »sidaïques » ! Je l’ai appelé, pour lui dire que les deux magazines n’étaient pas compatibles, il m’a fait une réponse-pirouette à la Toscan, on a attendu la semaine d’après, il était toujours dans Le Fig Mag, alors je lui ai fait une lettre, pour lui dire que c’était fini avec Studio. Quelques mois plus tard, je tombe sur lui dans un cocktail, je vais le saluer, et il me présente aux gens qui étaient avec lui : »C’est lui qui m’a viré de Studio ! », et il s’est marré. On l’aimait beaucoup.

JPL. Toscan a toujours été bienveillant avec nous. Il faut dire qu’on aimait les mêmes gens : Depardieu, Huppert, Pialat… Des années plus tard, il se trouve que comme je suis très ami avec Mélita, elle m’a demandé d’être, avec Fanny Ardant, son témoin à son mariage avec Toscan. J’ai une très belle photo de Fanny Ardant et moi signant le registre à la mairie, on dirait que, nous aussi, on est en train de se marier ! On avait décidé de leur acheter un olivier comme cadeau de mariage. Quelque temps plus tard, je fais une interview d’elle et ensuite, pour la remercier, je lui envoie un petit mot avec un livre, sûr qu’elle allait l’aimer, mais pas sûr du tout qu’elle ne l’avait pas lu. Elle l’avait lu et m’avait répondu avec cette belle écriture penchée qui semble être celle d’un écrivain romantique : »C’est normal que nous aimions les mêmes livres puisque nous sommes attachés au même arbre. »

Propos recueillis par Sylvain Lefort & Fred Teper

Commander Mémoires d’un enfant du cinéma de Marc Esposito (Editions Robert Laffont) ici

-

Jarwal le lutin : les émotions

- Par Thierry LEDRU

- Le 28/10/2023

« Vous savez mes amis, j’étais triste tout à l’heure. Et je vous remercie de ce délai que vous m’avez accordé, j’en avais besoin, il fallait que je laisse s’éteindre cette douleur. La disparition de Gwendoline est une souffrance qui rejaillit parfois et les émotions débordent, comme si elles sortaient de leur lit. Je sais que ça ne sert à rien mais il n’est pas toujours simple de maîtriser ses émotions.

-C’est la même chose pour moi, Jarwal, avoua Rémi. Parfois, je me mets en colère et après, quand je suis redevenu calme, je me dis que ça ne servait à rien.

-Si quelqu'un vous insulte, les enfants, si quelqu’un vous fait du mal, la colère que vous ressentez, elle n'est pas venue en vous depuis l'extérieur, ce ne sont pas les mots qui sont tombés en vous comme un chargement néfaste. Cette colère, c'est vous qui lui avez donné vie. C'est une incapacité à maîtriser ce qui se passe en vous. L'autre n'est pas responsable. Les émotions n'ont aucune existence si vous les ignorez. Si vous vous y abandonnez, c'est vous qui leur donnez vie. L'autre, d'ailleurs, est satisfait du mal que vous fabriquez en vous en imaginant qu'il en est l’auteur. Vous lui donnez la puissance dont il rêvait. Vous succombez à vous-mêmes. Et non à lui. Si par contre, vous décidez d'observer en vous ce qui survient, vous devenez le maître de vos émotions étant donné qu'au lieu de vous soumettre à leur puissance, vous vous placez au-dessus d'elles. C'est votre conscience qui analyse et qui vous apprend le contrôle. Cette conscience agit comme un Maître intérieur, il est là et il regarde, il s'amuse de cette agitation qui aimerait vous emporter et à laquelle vous ne succombez pas. La colère retombe comme un soufflé qui dégonfle. Votre agresseur s'en trouve d'ailleurs totalement ébahi, stupéfait, vous êtes là, vous le regardez avec un détachement qu'il ne comprend pas parce que ça n'est même pas lui que vous observez mais vous-même. Lui, il a disparu et ses paroles sont tombées dans un puits sans fond. Il n'y a plus de colère parce que votre observation intérieure a pris le pas sur cette émotion insignifiante et inutile. C’est vous que vous observez et pas lui. Et cette agression verbale devient un cadeau inestimable. Vous êtes le Maître intérieur. Mais ça n’est jamais aisé, même avec des centaines d’années d’expérience. Je connais un petit conte Zen qui en parle très bien :

« Si quelqu’un te tend un cadeau et que tu ne l’acceptes pas, à qui appartient le cadeau ? » demande le samouraï

- À celui qui a essayé de le donner, » répondit un de ces disciples

- Cela vaut aussi pour l’envie, la rage et les insultes, reprit le Maître. Lorsqu’elles ne sont pas acceptées, elles appartiennent toujours à celui qui les porte dans son cœur. »

-Je ne vais quand même pas remercier celui qui m’a mis en colère ? contesta Rémi.

-Et pourquoi pas ? rétorqua Jarwal. Étant donné qu’il te permet de mieux te connaître, tu peux lui en être reconnaissant.

-Ça risque d’être difficile quand même.

-Et je le comprends bien, Rémi. Moi-même, j’ai du mal à supporter la disparition de Gwendoline. Je continue à apprendre. Qu'en est-il maintenant si l'émotion propagée est de la joie ? Est-ce que je dois l'accueillir et la laisser m'emporter ou est-ce que je dois également l'observer ? Il convient pour ma part de la laisser s'étendre en sachant que l'autre n'en est pas responsable et que vous ne pourrez pas lui reprocher de l’abandonner. C'est vous qui avez laissé s'étendre cette joie. Pas l'autre. Un ami qui ne vous offre plus cette joie n'est pas responsable de votre déception. C'est encore vous. C'est votre façon de commenter la vie à travers vos émotions. Ça n'est pas la vie réelle mais ce que vous en faites, une image de la vie peinte par vos émotions. Vous pouvez en profiter tout en restant conscient qu'il ne s'agit que d'une illusion, un jeu éphémère, un moment de bonheur que vous vous accordez mais que l'autre n'a pas à entretenir sinon vous le prenez en otage de votre bonheur alors qu'il n'y est pour rien. La personne dont je dois me méfier, c'est celle qui me fait croire que le bonheur est durable, qui voudrait que cette joie ne disparaisse jamais. Et cette personne, c'est moi-même. Les autres ne sont pas responsables. C'est ce qu'on apprend de plus beau quand on aime.