Blog

-

"Ils verront bien que leur pelouse ça se mange pas"

- Par Thierry LEDRU

- Le 08/05/2023

Une belle balade à pied aujourd'hui, dans les chemins et les forêts de la Creuse. La traversée de quelques petits hameaux, caractéritiques du coin.

On regardait les jardins. Une différence nette et claire entre les quelques résidences secondaires et les habitants locaux : les résidences secondaires, ce sont des jardins d'agrément et les locaux, ce sont des potagers et de l'herbe.

Evidemment qu'un résident occasionnel ne peut pas avoir un potager s'il ne vient pas plus de deux semaines en été. Pour notre part, on y passe actuellement trois jours plein par semaine mais il s'agit d'un potager de 300 m², d'une serre de 25 m², et d'un terrain couvrant 4700 m² avec désormais une trentaine d'arbres et arbustes fruitiers (pêchers, cerisiers, pommiers, poiriers, abricotiers, plaqueminiers, pruniers, mirabelliers, etc... groseillier, cassissier, framboisiers, nefliers, myrtilliers, amélanchiers, goyaviers, figuiers, baies de goji, mûriers, arbousiers... Depuis notre arrivée, il y a deux ans, nous avons réalisé plus de deux cents plantations (chênes, châtaigniers, robiniers, noyers, noisetiers, olivier de Bohème, févier d'Amérique, saules, sureaux, pawlonia, tilleul, de multiples résineux etc... L'idée, c'est de constituer une forêt-jardin.

Nos dépenses alimentaires oscillent désormais entre cinquante et cent euros par mois.

Quand on était encore en Savoie, le potager nous apportait une quantité non négligeable d'aliments et pourtant, on était encore en activité. C'est tout à fait possible d'avoir une surface réduite et d'en tirer déjà un réel bénéfice. Sans parler du fait que l'activité elle-même génère un bien-êtrecertain et que la satisfaction de s'extraire au mieux du système marchand est un bonus indéniable.

-

" L’homme qui rêvait dans une langue inconnue"

- Par Thierry LEDRU

- Le 07/05/2023

J'avais déjà entendu parler de l'histoire de cet homme et j'avais cherché il y a quelque temps déjà des cas similaires de gens parlant une langue qu'ils n'ont pas apprise et j'étais tombé sur le cas d'une Américaine, quasiment illettrée, serveuse dans un restaurant, cinq enfants, divorcée, une vie de galère, elle est renversée par une voiture en rentrant chez elle, coma profond, plusieurs semaines, et quand elle se réveille, contre toute attente, elle ne se souvient plus de sa vie passée, de son identité, de ses enfants, de rien du tout, ni même de sa langue maternelle.

Par contre, elle parle un langage qui ressemble à une langue germanique. Mais pas l'allemand contemporain.

Un médecin fait venir son frère qui enseigne l'Allemand à l'université et le professeur lui dit que cette femme parle l'ancien Allemand, du 12 ou 13 ème siècle...

Comprenne qui pourra.

On peut penser bien entendu à une réincarnation.

Mais la science n'accorde aucun crédit à cette hypothèse puisqu'elle n'est pas reproductible.

Les NDE, non plus, ne sont pas reproductibles. Les guérisons improbbales pas davantage. Pourtant, tout ça concerne des millions de personnes. Il ne s'agit pas pour moi de critiquer la méthode scientifique mais juste de dire que tout n'entre pas dans le cadre.

L’incroyable histoire de Marc Liblin, l’homme qui rêvait dans une langue inconnue

Correspondance, Gautier DEMOUVEAUX

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2023-04-05/l-incroyable-histoire-de-marc-liblin-l-homme-qui-revait-dans-une-langue-inconnue-

Pendant des années, ce Français a rêvé dans une langue qu’il ne connaissait pas. Après de nombreuses recherches, Marc Liblin finira pour trouver l’origine de ce langage inconnu, parlé par une poignée d’habitants sur une petite île polynésienne dans le Pacifique. Son histoire est relatée dans un ouvrage signé Éric Viennot, aux éditions Michel Lafon, qui sort en librairie ce jeudi 6 avril 2023.

Marie Liblin se souvient encore de ce message d’Éric Viennot, un jour de 2015, lui demandant si elle connaissait un certain Marc Liblin. Si elle ne connaît pas le nom de son interlocuteur, ce dernier n’est pas un inconnu dans le monde du jeu vidéo. Éric Viennot est en effet un game-designer, connu et reconnu pour sa série Les Aventures de l’oncle Ernest, inspirée par les romans de Robert Louis Stevenson et Jules Verne. « Ce monsieur m’explique qu’il travaille sur un nouveau projet qui se déroule sur une île, et qu’en se documentant il est tombé sur l’histoire de Marc Liblin, un petit-cousin de mon grand-père… »

C’est plus précisément dans l’Atlas des îles abandonnées, de l’autrice allemande Judith Schalansky (éditions Arthaud), dans une page dédiée à Rapa Iti – la plus méridionale et isolée des îles composant la Polynésie française, perdue au milieu de l’océan Pacifique – que le créateur multimédia a découvert l’étrange affaire de ce Français, qui aurait rêvé une partie de sa vie dans une langue inconnue…

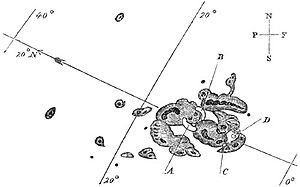

Rapa Iti est la plus méridionale et isolée des îles composant la Polynésie française, perdue au beau milieu de l’océan Pacifique. C’est la « petite Rapa », pour la distinguer de Rapa Nui, l’île de Pâques, la « grande Rapa ». (Photo : DR / via Marie Liblin)

Un rêve obsédant

Éric Viennot se prend de passion pour cette histoire fascinante et tente dans un premier temps d’en vérifier sa véracité, en recherchant des gens de sa famille, via les réseaux sociaux. Marie Liblin n’a jamais croisé Marc, mais elle se souvient que, dans son enfance, son grand-père lui a parlé de ce dernier, en évoquant simplement un petit-cousin assez fantasque, incompris du reste de la famille, qui avait quitté femme et enfants pour aller vivre à l’autre bout du monde. « Ce n’est qu’en 1998, peu après le décès de Marc, que j’ai découvert cette incroyable histoire, se remémore Marie Liblin, qui avait alors 14 ans. Un ami de mon père nous a envoyé un article publié dans le magazine Tahiti-Pacifique, qui racontait sa vie dans les grandes lignes… »

En 1981, Marc Liblin, alors âgé de 33 ans, vit à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône. Marié et père de deux enfants, il travaille dans la fonderie familiale. Mais l’homme est mal dans sa peau, la faute à un rêve récurrent, dans lequel un vieux personnage lui enseigne la physique et surtout une langue obscure, qu’il apprend peu à peu à parler couramment. Ces songes l’obsèdent et, alors que son mariage bat de l’aile, il décide de tout plaquer pour tenter de trouver des réponses sur cette langue qu’il semble être le seul à parler. Direction l’Ouest et la Bretagne. « Marc a voulu se rapprocher de la mer, histoire de trouver des gens qui auraient pu entendre parler ce langage au cours de leurs voyages », explique Marie Liblin.

Un début de réponse en Bretagne

Sans le sou, c’est finalement à Rennes (Ille-et-Vilaine) que Marc Liblin échoue, en plein hiver. S’il a bien trouvé un boulot en intérim, le Franc-Comtois est parfois obligé de faire les poubelles des restaurants, dont celui de la cantine de l’université, sur le campus de Beaulieu, comme il le racontera dans le magazine Tahiti-Pacifique dans les années 1990. C’est ainsi qu’il fait la connaissance d’un professeur, qui le met en contact avec les membres de l’Association Réalités scientifiques – chercheurs expérimentalistes (Arsce). « Ces linguistes, médecins et autres universitaires vont s’intéresser à son histoire et tenter de percer le mystère de cette langue inconnue qu’il entend dans ses rêves, poursuit Marie Liblin. Ils n’hésitent pas à faire appel à des confrères à la Sorbonne, et élaborent plusieurs théories… »

Certains pensent alors qu’il peut s’agir d’une langue mère aujourd’hui éteinte qui pourrait être à l’origine de toutes les autres langues. D’autres évoquent un idiome proche de l’araméen ou du vieux tibétain… Malheureusement, tout cela s’avère être infructueux.

En parallèle, Marc Liblin fait régulièrement la tournée des bars bretons en espérant trouver des marins étrangers capables d’identifier cette langue. « À L’Aquarium, un estaminet de Rennes, je fis un jour un « solo » de langage non identifié devant un aréopage de Tunisiens qui ne buvaient pas que du café, raconte à l’époque l’intéressé, cité par Tahiti-Pacifique. Sur des indications fumeuses, je les supposais détenir une clé. Malgré le brouhaha, le barman semblait n’écouter plus que nous, très attentif à ce dont je me faisais l’écho… »

Ce dernier lui avoue ne pas comprendre la langue, mais trouve que la sonorité ressemble à la langue parlée par son ex-femme Meretuini Make, une femme originaire de Rapa Iti, une toute petite île de Polynésie française perdue au milieu du Pacifique.

Une rencontre déterminante

Meretuini Make vit elle aussi à Rennes avec ses deux enfants, dans un HLM. Marc Liblin hésite mais décide finalement d’aller à sa rencontre. « Marc lui parle dans cette langue dont il rêve depuis tout petit et elle le comprend, raconte Marie Liblin. C’est un idiome en voie de disparition, parlé uniquement sur l’île de Rapa Iti, qui compte environ 500 habitants. Et Marc parle une version plus ancienne que celle parlée actuellement. Il s’agirait d’une version des ancêtres de Rapa… »

La Polynésienne aide le Vosgien à découvrir cette langue qui le hante depuis des années. La quête de Marc Liblin le rapproche de Meretuini et les deux commencent à se fréquenter. Quand la Polynésienne obtient une aide du gouvernement français pour rentrer avec ses deux enfants sur son île natale, Marc Liblin décide de la suivre. Aidé par les membres de l’Arsce, qui financent son billet d’avion, le couple débarque à Rapa Iti au cours de l’année 1982.

Marc et Meretuini, peu après leur rencontre à Rennes, en 1981. (Photo : DR / via Marie Liblin)

Installation à Rapa Iti

Si Marc Liblin espère bien trouver des réponses, notamment auprès du père de Meretuini, l’un des sages de l’île, le couple est accueilli plutôt froidement par les habitants de Rapa Iti. Les compatriotes de la jeune femme ne comprennent pas qu’elle soit rentrée avec un Métropolitain. Quant à ce Blanc à lunettes et à la calvitie naissante, il leur fait peur, car il maîtrise la langue de leurs ancêtres ! Il faudra des mois pour que le couple, qui se marie le 31 décembre 1982, soit accepté par les insulaires.

Grâce à l’un des cousins de son épouse, Marc Liblin devient secrétaire de mairie, puis instituteur dans l’école de l’île. Jusqu’à sa mort – il décède en 1998 des suites d’un cancer – il n’aura de cesse d’étudier l’histoire de l’île et de rechercher l’origine de sa langue, mais aussi tenter de comprendre comment il a pu apprendre cette dernière à travers ses rêves…

Marginalisé à son arrivée sur l’île, Marc Liblin a finalement été accepté par les habitants de Rapa Iti. Il finira sa vie sur l’île, et il y est enterré. (Photo : DR / via Marie Liblin)

Une enquête minutieuse

Quand Éric Viennot découvre cette histoire, il va mener une véritable enquête et essaie de remonter le fil de la vie de Marc Liblin, en tentant de retrouver tous ceux qui l’ont connu. Lorsqu’il contacte Marie Liblin, cette dernière accepte de l’aider pour établir l’arbre généalogique familial. « Au début, je pensais simplement retrouver deux ou trois cousins… Finalement l’aventure s’est prolongée. »

La jeune femme, décoratrice de métier, se retrouve embarquée dans le projet du game-designer, qui compte bien décliner cette histoire sur plusieurs supports. Il imagine tourner un film documentaire, publier un livre, le décliner en podcast… Éric Viennot trouve un producteur en 2021 et le tournage vidéo commence entre la Haute-Saône et la Bretagne. En parallèle, le créateur de jeu vidéo lance une newsletter qui raconte, tel un feuilleton, ses découvertes.

Marie Liblin et Éric Viennot ont mené l’enquête pour retracer la vie de Marc Liblin. (Photo : DR / via Marie Liblin)

L’année suivante, un cameraman se rend à Rapa Iti, accompagné des deux enfants de Marc Liblin, qui n’ont jamais revu leur père depuis son départ de Luxeuil-les-Bains, en 1981. Mais le projet connaît un coup d’arrêt avec la disparition brutale d’Éric Viennot, au cours de l’été 2022, à l’âge de 62 ans.

L’homme avait terminé la rédaction du livre qu’il voulait consacrer au sujet. Intitulé L’homme qui rêvait dans une langue inconnue, il sort en librairie ce jeudi 6 avril 2023, à titre posthume. Depuis quelques semaines, Marie Liblin, qui en signe la préface, a repris l’envoi des dernières newsletters aux 1 500 abonnés, afin de boucler l’aventure lancée il y a sept ans…

-

Jancovici sur le Figaro

- Par Thierry LEDRU

- Le 07/05/2023

Je ne suis pas plus adepte du Figaro que de l'Humanité mais de voir Jancovici en interview sur la page youtube du Figaro relève malgré tout d'un sacré changement.

Il semblerait que les plus ardents défenseurs de la croissance économique commencent à s'interroger.

-

"Mouton résilient"

- Par Thierry LEDRU

- Le 05/05/2023

Un autre site que je lis assidûment.

Je l'ai découvert en faisant des recherches sur les systèmes de filtration pour rendre l'eau potable (eau pluviale, eau du puits, eau d'un ruisseau...)

C'est à la suite du livre édité par ce site que nous avons acheté un filtre BERKEY. Le must.

Blog Best-of Bibliothèque Matériel Comparatifs [Ressources]

https://mouton-resilient.com/a-propos/

En savoir plus sur Mouton Résilient

Mouton-Résilient existe depuis le tout début de l'année 2020 juste avant la crise (Orwellienne) covidique.

Pourtant, tout s'est construit - lentement, mais sûrement - depuis des années avec une vision de la résilience pragmatique qui a mûri au fil des ans.

Pour tout dire, on ne se range pas vraiment dans une case pour se définir, même si nous considérons être plus près de la branche dite "survivaliste" (on en reparle plus bas).

Toutefois, le "problème" avec cette dénomination, c'est qu'il y a autant de survivalistes différents qu'il y a d'individus.

Et l'une des conséquences est que certaines personnes dénuées de nuances vont émettre des jugements de valeurs sur leur appréciation biaisée à cause d'un simple mot.

Bref, prenons le temps d'en dire un peu plus sur nous

NOTE : si vous êtes pressé, alors allez directement à CETTE PARTIE

SOMMAIRE

L'histoire de Mouton-Résilient

Pourquoi la création de Mouton-Résilient ?

Notre objectif : Vous aider à devenir plus résilient

Mouton-Résilient : Votre blog survivaliste français

MOUTON-RÉSILIENT EN RÉSUMÉ

Nous nous définissons comme citoyens résilients. C’est-à-dire que nous développons dans nos vies des solutions pragmatiques, à notre échelle, afin d'être le plus indépendant possible.

Forcément, lorsqu'on parle de résilience, beaucoup y voient comme finalité un moyen de se prémunir des aléas de la vie pour être capable de rebondir en cas situation dégradée.

C'est vrai, c'est une superbe assurance. C'est utile aussi bien pour de petits accidents que pour de grosses crises.

Mais au-delà d'un futur hypothétique, cela est aussi un moyen de nous réapproprier notre quotidien, les gestes et savoirs oubliés (et pourtant tellement pratiqués par nos aïeux) et d'aiguiser notre bon sens.

On peut même y voir une forme de militantisme politique, de contestation contre le système, en particulier vis-à-vis du schéma de consommation à outrance.

Si nous devions décrire notre approche, nous dirions que :

Nous sommes parfaitement conscients de la destruction de la société qui est en train de s’opérer (merci le système, ses dirigeants et les collaborateurs).

Mais nous restons encore relativement confiants dans la nature humaine (entraide, partage, prise de conscience, valeurs).

Néanmoins, nous ne sommes certainement pas des crédules déconnectés du réel, des utopistes qui se réfugient dans des (belles) croyances et encore moins des bisounours !

L'HISTOIRE DE MOUTON-RÉSILIENT

Initialement, nous sommes 3 amis de longue date qui partagent un état d’esprit (et un style de vie) survivaliste.

À l'époque, en France, ce terme de "survivalisme", on ne le connaissait pas. Peut-être même qu'il n'existait pas...

D'ailleurs, encore aujourd'hui, ce terme peut revêtir différentes connotations (tout comme résilience). À ce propos, notre vision du survivalisme est détaillée dans notre article : Autonomie, survivalisme et résilience : ce qu’il faut savoir

Vous allez voir, qu'on est loin des clichés que certains faibles d'esprit véhiculent à grand renfort de sophismes et d'amalgames.

Disons que notre goût commun pour la prévoyance s’est vite fait ressentir au cours de sorties, ou encore en voyant le « bordel » qu’on avait chacun dans notre voiture « au cas où ».

Par la suite, nous avons donc enrichi mutuellement nos points de vue, partagés nos conseils, nos bons plans et nos découvertes.

Au fur et à mesure des années, cette quête d'indépendance et de bon sens s'est ancrée dans notre ADN. Aujourd'hui, cet état d’esprit nous habite au quotidien et cette recherche de liberté et de résilience continue à se concrétiser un peu plus chaque jour.

POURQUOI LA CRÉATION DE MOUTON-RÉSILIENT ?

Cet intérêt pour la résilience, voire cette passion, nous a conduit tous les 3, selon nos affinités et nos centres d’intérêt respectifs, à la lecture de dizaines d’ouvrages survivalistes (ou pas), des centaines d’heures à éplucher les forums US et français et des milliers d'heures de visionnages de vidéos YouTube (en Anglais principalement).

Peut-être est-ce aussi votre cas ?

L'INFORMATION PRAGMATIQUE EST RARE

Il faut l’avouer, tout cela demande énormément de temps, car les sujets traités sont vastes. Et plus on creuse, plus on se rend compte qu’il est pertinent de connaitre un peu dans de nombreux domaine : Jardinage, mécanique, self défense, 1er secours, permaculture, techniques de conservation, faire son installation solaire, construction et isolation écologiques, gérer un poulailler, récupérer et traiter l’eau de pluie, etc.

Se documenter est déjà très chronophage : Il faut lire, se familiariser avec de nouveaux domaines, apprivoiser les connaissances de base, chercher des données plus pratiques.

Comme tout est dit et son contraire, la principale manière pour dissocier le vrai, du faux (et toutes leurs nuances) a été de tester nous même.

Alors là, ça prend ENCORE plus de temps ! Mais au moins, on fait un VRAI tri dans l'information et le jeu en vaut vraiment la chandelle.

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE AU FIL DES ANNÉES

Bref, les années filent, la vie de famille passe par là, les enfants grandissent...

Nous avons amassé de nombreuses connaissances, acquis une solide expérience dans de nombreux domaines et continuons à apprendre de jour en jour.

Nous avons aussi commis beaucoup d’erreurs et en avons tiré des leçons.

En parlant de nos difficultés, nous avons fait plusieurs constats :

Il est facile de s’éparpiller et de s’égarer dans nos recherches.

Il est tentant de se faire piéger par le consumérisme et d’acheter des conneries inutiles.

Tout le monde n’a pas forcément autant de temps à consacrer pour faire toutes ces recherches

Il n'y a pas de règles gravées dans le marbre ; ça serait trop simple.

Beaucoup de trop de gens sont encore au stade de « victimes » : conscient que les choses ne vont pas, et pourtant passifs face à cela. Le passage à l'acte est difficile, car on ne sait pas par où commencer.

UNE ENVIE DE PARTAGE

Après avoir passé tant d'énergie à dénouer le vrai du faux, nous partagions avec plaisir nos découvertes avec nos proches et toutes personnes intéressées par le sujet.

Mais finalement, cela faisait peu de monde. Et il était frustrant de savoir que bien plus de gens seraient intéressés.

En effet, si quelques années plus tôt, nous avions trouvé un site ou un blog survivaliste qui avait fait ce tri pour nous, nous aurions gagné ÉNORMÉMENT de temps !

Plutôt que de garder ce savoir en cercle clos, et aussi pour apporter notre pierre à l'édifice, nous avons décidé de diffuser largement notre "expertise". Cela fait un peu prétentieux, mais nous devons admettre que nous avons un solide background sur le sujet.

Et voilà la naissance de Mouton-Résilient sur la toile.

À propos de partage, soyez avertis des nouveautés et bons plans via notre newsletter. Vous gagnez en prime un ebook survivaliste gratuit (PDF) (on ne SPAM pas, très loin de là).

Téléchargez votre guide PDF gratuit

Le matériel survivaliste indispensable qu'il vous faut avoir à tout prix.

Le guide super utile pour partir sur de bonnes bases et vous donner des idées.

Et si vous ne voulez pas d'ebook, alors ça se passe en bas de page.

LES CANAUX DE DIFFUSION DE MOUTON-RÉSILIENT

Déroulons l'histoire de façon chronologique.

Nous avons commencé à partager sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Instagram et Facebook. On y diffuse très régulièrement des conseils et trucs & astuces (groupe Facebook). Souvent des choses simples et pertinentes pour améliorer facilement votre résilience au quotidien.

Et puis, on vous questionne pour avoir votre avis, mais surtout pour entraîner les esprits à analyser les choses sous un point de vue résilient.

Cependant, on atteint vite les limites de ces plateformes. C’est ainsi que naturellement, la création d'une chaîne Youtube (encore modeste) puis d’un site web étaient les étapes suivantes pour diffuser du contenu de qualité.

Depuis 2022, nous sommes également présents sur Odysee et Telegram. Deux canaux qui évitent la censure et les signalements éventuels (malheureusement, si on ne pense pas à 100% comme eux, certains individus qui prônent la "tolérance" n'hésitent pas à mettre tout en œuvre pour censurer ce qui heurte leur sensibilité de PNJ).

En fait, notre site et les réseaux sociaux sont assez complémentaires pour le type d’informations que l’on y diffuse.

Abonnez-vous !

-

Eruption solaire et IEM

- Par Thierry LEDRU

- Le 05/05/2023

Si un jour, la tétralogie en cours d'écriture est intégralement publiée, il existe dans le récit un phénomène que les lecteurs pourraient trouver exagéré.

Je mets donc ici un article qui en parle.

Le site de "Legendat" (Résilience urbaine) est une mine d'informations sérieuses, documentées, argumentées, objectives et fort utiles. Je me documente énormément afin que ces quatre romans soient le plus crédibles possibles, malgré que le scénario relève de l'anticipation.

Sur wikipedia, il existe une page qui explique l'érution solaire de Carrington : https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte_solaire_de_1859

https://www.resilience-urbaine.com/survie-urbaine/comment-survivre-iem-nucleaire-solaire/

Comment survivre à une IEM : préparation au risque d’impulsion électromagnétique

Publié par Légendat | Publié le 27/10/2021 | Mis à jour le 27/06/2022 | Survie urbaine | 15 |

Sommaire de l'article [Afficher]

Survivre à une IEM (impulsion électromagnétique ou EMP pour ElectroMagnetic Pulse en anglais) dans un monde dépendant de l’électronique et des systèmes informatiques est un sujet très complexe.

Quand une IEM se produit, tous les circuits et composants électroniques dans son rayon d’action sont détruits ou rendus dysfonctionnels.

Les pays touchés ne peuvent plus s’éclairer ni faire fonctionner leurs hôpitaux, leurs marchés financiers, utiliser les réseaux de télécommunications classiques ni accéder à internet. Le scénario d’une IEM provoquerait la fin du monde tel que nous le connaissons.

Nous allons sortir des idées reçues sur les IEM, comprendre leur origine, leur fonctionnement et étudier comment nous préparer aux conséquences d’une telle catastrophe.

Qu’est-ce qu’une IEM ?

Une IEM est une explosion soudaine de rayonnement électromagnétique à haute fréquence (rayon gamma ou rayon γ) qui a des effets d’interférence et de destruction électromagnétique.

En clair, les IEM sont la conséquence de puissantes explosions d’énergie.

Ces explosions peuvent se produire naturellement à la suite d’événements de météo spatiale comme les éruptions solaires par exemple, ou des éjections de masse coronale qui traversent l’espace à 2500 km/h avant de heurter et perturber notre magnétosphère.

Des événements solaires suffisamment puissants pour affecter la magnétosphère terrestre sont appelés à se produire.

Elles peuvent également être provoquées par la détonation d’armes nucléaires en haute altitude.

Fondamentalement, une IEM résulte d’une perturbation du champ magnétique terrestre qui provoque une spirale d’électrons s’infiltrant dans tous les conducteurs qu’elle rencontre.

Pour le résumer en une phrase simple, l’énergie dégagée cherche son chemin et s’infiltre dans tout ce qui est conducteur, grillant tous les circuits électroniques sur son passage.

Soulignons quand même un point important et une bonne nouvelle : les IEM n’ont aucune incidence sur les humains tant qu’ils ne dépendent pas d’une machine pour survivre (pacemaker, machine de dialyse, respiration artificielle, etc.).

Ce sont les conséquences des IEM qui sont à redouter.

IEM d’origine nucléaire

Les IEM peuvent être déclenchées par une source artificielle comme une explosion nucléaire.

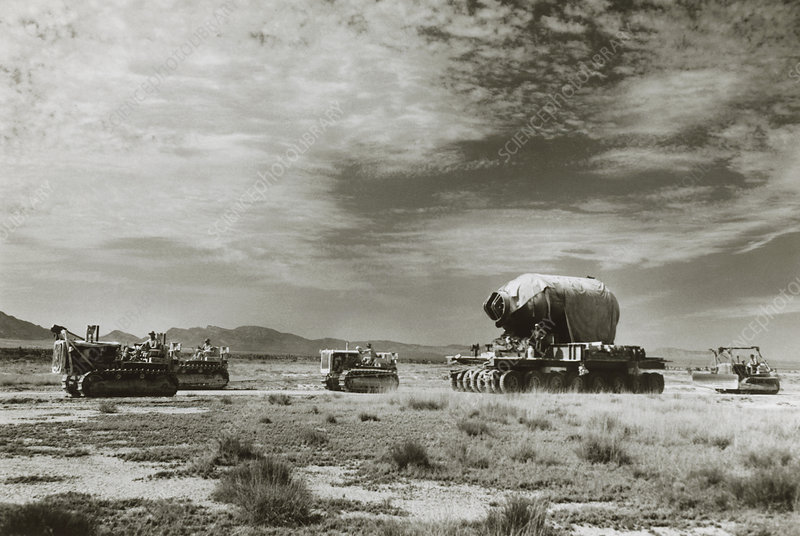

Le phénomène d’IEM nucléaire a d’ailleurs été découvert lors des phases d’expérimentation du projet Manhattan sur la bombe au plutonium (précisément lors du test Trinity, le 16 juillet 1945 à Alamogordo).

Préparation du test Trinity, la première détonation nucléaire terrestre enregistrée.

Il a aussitôt été mis de côté en raison de la complexité des conditions à reproduire pour étudier le phénomène d’IEM. Ce n’est que dans les années 1950-1960 avec la conquête spatiale de la Guerre Froide que des essais nucléaires atmosphériques moyennement conventionnels ont été menés et que les IEM ont commencées à être militarisées.

Les données disponibles sur les IEM sont jalousement gardées secrètes, probablement car leurs effets sont au-delà de tout ce qu’un Etat peut prévoir pour s’en prémunir.

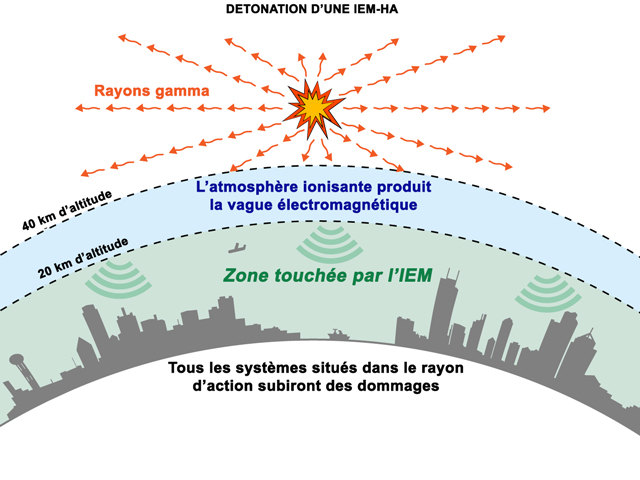

Comment fonctionne une IEM nucléaire

Les rayons gamma de haute énergie provoqués par une bombe nucléaire à fission ou à fusion se propagent radialement vers l’extérieur à partir du centre de l’explosion.

Schéma simplifié du fonctionnement d’une IEM

Lorsqu’une explosion nucléaire se produit à haute altitude, les rayons gamma réagissent avec l’atmosphère ionisante qui génère une impulsion électromagnétique qui suit la courbure de la Terre.

Les détonations survenant à partir d’une altitude de 130 000 pieds (environ 40 kilomètres, soit à la frontière de la stratosphère et de la mésosphère pour être exact) sont appelées IEM de haute altitude (IEM-HA).

Le rayon d’action d’une IEM-HA provoquée par une bombe nucléaire qui exploserait dans ces conditions serait extrêmement large même avec une bombe nucléaire « faiblement chargée » comme celle d’Hiroshima et Nagasaki (respectivement 15kt et 22kt).

Mécaniquement, plus le tonnage de la bombe nucléaire est élevé, plus la zone affectée par l’IEM sera grande.

Les missiles balistiques intercontinentaux modernes (ICBM) transportent des charges jusqu’à 800 kilotonnes. Leur utilisation à cette fin unique d’IEM-HA renverrait l’humanité à l’âge de pierre.

Dans ce cas de figure qui implique le début d’un conflit nucléaire mondial, nous aurons sans nul doute d’autres préoccupations que de sauver notre matériel électronique.

Note : une détonation nucléaire en haute altitude n’entraîne pas de contamination significative au sol, y compris dans le cas de forte pluies pendant ou après l’explosion.

IEM d’origine spatiale

La menace d’une IEM liée à une éruption solaire de forte intensité est la plus vraisemblable. Et ce n’est pas rassurant.

Chaque année, nous avons environ 2 à 3 % de chances qu’une éruption solaire endommage suffisamment notre réseau électrique pour déclencher un effondrement en cascade de tous les systèmes vitaux de notre monde moderne.

2 à 3% de chance, on peut penser que c’est peu. Mais ce ne sont que des statistiques et chaque événement tragique de l’Histoire de l’humanité s’est produit sans se préoccuper des calculs de probabilité.

La tempête géomagnétique de mars 1989 a causé une panne totale du réseau électrique québécois (Hydro-Québec) pendant 9 heures.

La tempête géomagnétique de mai 1921 a été 10 fois plus forte que la tempête de Québec de 1989.

Et l’événement Carrington de 1859 est estimé à 10 fois plus fort que la tempête de 1921.

Donc, l’événement Carrington a été 100 fois plus fort que la tempête qui a dévasté le réseau électrique du Québec en 1989.

Des tempêtes aussi importantes que l’événement Carrington ont 12% de chances de se produire tous les dix ans. Et des tempêtes géomagnétiques plus importantes sont possibles.

La question n’est pas si cet événement va se produire, mais quand il va se produire.

Nous oublions souvent à quel point notre monde est fragile.

Phases d’une IEM : impulsions E1, E2 et E3

L’impulsion E1 est la plus rapide de l’IEM. Il s’agit d’une énorme explosion de rayonnement gamma (le plus fort type d’explosions de l’univers) qui sature chaque mètre d’air avec 50 000 volts en quelques nanosecondes.

Les parafoudres ne peuvent fournir aucune protection efficace contre l’impulsion E1 : elle est si rapide et si forte qu’aucun système ne permet de s’en protéger.

Ce champ électromagnétique de haute fréquence très bref et très intense provoque des surtensions dans les composants électriques qui dépassent leur tension de claquage et grillent.

E1 détruira, entre autres, tous les ordinateurs, serveurs et moyens de communication.

Vos heures de lecture sur Résilience Urbaine seront un lointain souvenir.

L’impulsion E2 dure de 1 microseconde à 1 seconde. Bien que moins puissante que la foudre, elle a de nombreuses similitudes avec celle-ci.

On pourrait donc penser que E2 est facile à éviter avec les parasurtenseurs adéquats.

Le principal problème potentiel avec l’impulsion E2 est le fait qu’elle suive immédiatement E1, qui a endommagé ou détruit les dispositifs qui protègent normalement contre E2.

E3 est une impulsion très lente qui produit des courants géomagnétiques de basse fréquence. Elle est provoquée par le déplacement du champ magnétique terrestre, puis par son retour à la normale.

Elle peut durer de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes et vient finir de clouer le cercueil de notre société technologique.

En clair, cela signifie que les câbles téléphoniques et les lignes électriques en tous genres conduiront une énorme surcharge qui détruira à peu près tout ce qui y est raccordé.

Les transformateurs de puissance et l’équipement des sous-stations des réseaux électriques dans son champs d’action seront rendus inopérants.

L’impulsion E3 est même capable de neutraliser les satellites orbitant autour de la terre dans la zone touchée.

Les satellites seront les premiers touchés par une IEM.

Si vous avez pris la peine de compter, vous avez calculé que tout ce que nous venons de détailler se produit en moins d’une minute…

Pourquoi les IEM sont-elles destructrices ?

Comme on vient de le voir, une impulsion électromagnétique se propage à tous les circuits et conducteurs électroniques non blindés et non protégés dans sa gamme de fréquences, provoquant la destruction ou le disfonctionnement du matériel.

Une IEM de haute intensité provoquerait un effondrement immédiat de la majeure partie du réseau électrique et un effondrement en cascade du reste des infrastructures critiques des pays touchés.

On pourrait penser à juste titre qu’il suffirait alors de remplacer les équipements endommagés et que les Etats ont forcément une réserve stratégique pour ça.

Erreur.

Rien n’est mis en place pour réagir efficacement à une IEM et un événement de ce type nous priverait de courant pendant 12 à 24 mois au minimum.

Aucun gouvernement au monde n’a le budget ni les capacités de stockage pour se prémunir contre le phénomène d’IEM.

Le fond du problème ne réside pas dans les destructions matérielles mais dans la dépendance de notre civilisation à ce matériel.

Dans un monde de confort où tout repose sur la fée électricité et les pouvoirs magiques de zéros accumulés sur des serveurs bancaires, notre survie ne tient qu’à un fil électrique.

Conséquences d’une IEM

Plus d’électricité, de transport de marchandises, de communications ni de système bancaire

La principale : plus d’électricité donc plus de moyens de communication modernes (plus de réseau mobile ni de réseau satellitaire) ni de système bancaire mondial.

[Note : si vous souhaitez mieux comprendre pourquoi une coupure de courant nous priverait de téléphonie, je vous recommande la lecture de mon article sur les alternatives à la téléphonie en cas de crise où je vous explique tout.]

Télécommunications, moyens de transports, carburant, transit et traitement de l’eau, alimentation, soins, commerce… absolument tout serait à l’arrêt.

Internet disparaitra pour un très long moment. Les câbles sous-marins intercontinentaux sont vulnérables aux IEM (E3, rappelez-vous) et seront hors service.

Perturber le fonctionnement de ces gigantesques câbles, c’est couper l’alimentation de la connexion à la source. Pour le ramener à quelque chose à notre échelle, cela reviendrait à couper l’approvisionnement en eau d’une maison en cassant le tuyau d’eau potable dans la rue.

Avec plus de 400 câbles en service, des dizaines de milliers de kilomètres de câbles sous-marins devront être remplacés.

En 2006, le tremblement de terre qui a frappé Taïwan a endommagé neuf câbles sous-marins de la région, nécessitant quarante-neuf jours à onze navires câbliers pour les réparer… dans un monde 100% fonctionnel et concentré sur cette unique tâche.

On ne peut qu’imaginer le temps que prendrait la réparation de tous les câbles d’un continent dans une configuration où plus rien de fonctionne.

Si on se base (arbitrairement je vous l’accorde) sur le rythme de la réparation ayant eu lieu dans la région de Taïwan, cela prendrait entre 5 et 7 ans.

En résumé, tout le ciment du monde moderne disparaîtrait en un claquement de doigts, laissant l’édifice s’effondrer sur lui-même.

Produire, réfrigérer et distribuer de la nourriture et des produits de première nécessité sera presque impossible.

La production et la distribution de médicaments seront stoppées net.

Les stations de traitement de l’eau potable et des eaux usées seront hors service.

Les hôpitaux et autres établissements de santé seront en grande partie inopérants.

Les services de secours ne pourront plus joindre leurs membres ni recevoir les appels d’urgence.

Ce sera l’anarchie et le chaos total dans les grandes villes soudainement privées de tout.

Les victimes de la dégradation soudaine de nos conditions de vie se compteront par dizaines de millions.

Concrètement, une IEM nous enverrait directement dans une version cauchemardesque du 19ème siècle.

Et cela peut prendre beaucoup de temps avant qu’on ne puisse espérer en sortir : avant de produire, il faut que les chaînes de production soient remises en état et réapprovisionnées.

Et que ceux qui travaillent sur ces chaînes soient encore en vie, de préférence.

Dans un contexte où les échanges internationaux sont à l’arrêt complet, c’est tout simplement impossible. Et comme plus aucun Etat n’est autosuffisant, les tensions liées à la répartition des ressources alimentaires et industrielles se propageront aussi vite que l’IEM qui aura tout déclenché.

A l’échelle d’un pays ou d’une zone continentale, résoudre les problèmes causés par une IEM prendrait au mieux des mois, plus sûrement des années voire des décennies.

Dans un scénario optimiste où les citoyens ne s’entretuent pas pour survivre et où les Etats ne se mettent pas à se faire la guerre pour les ressources restantes, évidemment.

Comment survivre à une IEM

Comme vous l’avez compris au fil de mon exposé, nous n’avons aucun contrôle sur les IEM, peu de moyens de les prévoir et aucune solution satisfaisante pour nous prémunir efficacement contre un bouleversement aussi brutal de notre civilisation.

Fuir les grande villes

Dans un contexte où plus rien de fonctionne et où les supermarchés sont vides, les grandes villes vont rapidement se transformer en coupe-gorges puis en cimetières.

Si vous êtes dans une grande ville et que vous êtes informé de l’imminence d’une IEM ou qu’elle a déjà eu lieu, fuyez aussi vite que possible et à tout prix.

Il n’y aura pas de miracle ni de Deus Ex Machina. Ne soyez pas naïf et fichez le camp tant que vous le pouvez.

Il vaut mieux se donner une chance de survivre que de rester et périr à coup sûr.

Stocker des vivres, de l’eau et des produits de première nécessité

Comme dans chaque scénario de crise, le meilleur moyen de s’en sortir en cas d’IEM est d’avoir préalablement fait les préparatifs nécessaires pour assurer sa survie et sa protection.

Je vous renvoie en particulier à mes articles sur les produits à stocker en cas de crise, sur le traitement de l’eau et sur la protection du domicile.

Si vous n’avez rien à manger ni à boire et rien pour vous défendre dans le cas inverse, votre espérance de vie déjà raccourcie le sera encore plus.

Stocker du matériel dans des cages de Faraday

Une cage de Faraday est une enceinte protectrice formée de matériaux conducteurs. Son rôle est de bloquer les champs électriques externes en canalisant l’électricité pour l’empêcher d’atteindre son contenu.

Les cages de Faraday peuvent être très grandes ou très petites en fonction du matériel à protéger. Si vous vous lancez dans la confection d’une cage de Faraday, je vous recommande de lister l’ensemble du matériel que vous voulez mettre à l’abri d’une IEM avant toute chose. Mieux vaut avoir trop de place que pas assez.

Nous allons voir plus bas comment procéder pour fabriquer une cage de Faraday digne de ce nom, mais voyons d’abord ce qu’il sera utile d’y placer.

Appareils à protéger d’une IEM dans une cage de Faraday

Des milliers d’appareils de tout type seront endommagés par une IEM et il est impossible de tous les mettre dans une cage de Faraday.

Notez aussi qu’à moins d’avoir les moyens de produire vous-même l’électricité de votre réseau domestique, il est relativement vain de chercher à protéger tout ce qui est raccordé à une prise de courant.

Voici le matériel que je considère prioritaire et que je vous conseille de mettre à l’abri. A chacun sa façon de procéder, pour ma part je considère que les cages de Faraday sont à sanctuariser. C’est-à-dire que j’y place du matériel de back-up et que je n’ouvre plus mes cages une fois qu’elles sont scellées, ou uniquement pour entretenir le matériel stocker (cycle de charge des batteries).

Il est impossible de savoir quand une IEM va se produire, penser qu’on aura le temps de placer son matériel dans une cage de Faraday avant l’instant T est donc totalement illusoire.

Gardez à l’esprit qu’une IEM affecte tous les composants électroniques, il faut donc isoler les équipements mais aussi penser à protéger les câbles et chargeurs, régulateurs de charge, multiprises, para-surtenseurs, etc.

Matériel de charge électrique

Panneaux solaires compacts à haut rendement

Accus rechargeables en tous genre

Piles jetables stockage longue durée (AA et AAA)

Matériel de communication

radio-émetteurs, antennes et matériel de charge,

téléphones portables de secours et leurs accessoires de charge.

CB et tous ses accessoires (cordons d’alimentation, antennes, etc.)

Radio AM/FM et ses accessoires

Systèmes d’éclairage

Dans un monde privé de courant, pouvoir s’éclairer la nuit est un luxe qui n’a pas de prix.

Placer quelques lampes torches, lanternes et éclairages solaires dans une cage de Faraday est essentiel.

Documents et livres numériques

Il est essentiel de procéder à une sauvegarde administrative et de protéger ces informations numérisées contre une IEM. Des clés USB contenant les copies vos documents importants doivent être placées dans une cage de Faraday.

Les smartphones/tablettes/liseuses électroniques et les ordinateurs portables peuvent stocker de nombreux documents de référence pour la survie. Ouvrages médicaux, savoir-faire ancestraux, des milliers d’ouvrages utiles peuvent être sauvés et rendus disponibles pour vous grâce à une cage de Faraday.

Pensez aussi à vos photos de famille !

Comment fabriquer une cage de Faraday efficace [Annexe pratique]

De nombreux mythes circulent sur les cages de Faraday, en particulier que placer ses appareils électroniques dans un frigo, un congélateur, un four micro-ondes ou une feuille d’aluminium suffirait à les protéger des impulsions électromagnétiques.

C’est totalement faux. Aucune de ces solutions de fonctionne.

Pour autant, cela ne veut pas dire que fabriquer une cage de Faraday soit difficile.

Il suffit de trouver un contenant conducteur et d’en isoler correctement l’intérieur pour en protéger le contenu. Par exemple, une boite métallique dont l’intérieur sera tapissé d’une couche de plastique et de carton épais.

Une solution efficace et bon marché consiste à acheter une poubelle métallique de taille respectable qui ferme et d’y glisser un seau en plastique doté d’un couvercle ou d’en tapisser l’intérieur (parois, fond, couvercle) d’une couche de plastique épais et d’une couche de carton.

Le mieux est d’aller faire ses essais directement dans une grande surface de bricolage pour s’assurer que tout s’imbrique correctement.

Plus il y aura de couches de plastique et de carton dans votre contenant, mieux son contenu sera isolé.

Pour vérifier le bon fonctionnement de votre cage de Faraday, il vous suffit d’y placer une radio allumée et de la refermer pour voir si les ondes radio continuent d’arriver au poste.

Si la musique s’arrête, c’est que votre cage est fonctionnelle.

Légendat

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte_solaire_de_1859

Tempête solaire de 1859

La tempête solaire de 1859, également connue sous le nom d'événement de Carrington — du nom de l'astronome anglais Richard Carrington qui l'étudia — désigne une série d'éruptions solaires ayant eu lieu à la fin de l'été 1859 et ayant notablement affecté la Terre. Elle a notamment produit de très nombreuses aurores polaires visibles jusque dans certaines régions tropicales et a fortement perturbé les télécommunications par télégraphe électrique. On a récemment découvert des tempêtes solaires 10 à 100 fois plus puissantes, qui auraient des conséquences catastrophiques1. Sur la base de certaines observations, ce type d'événement serait susceptible de se reproduire avec une telle violence seulement une fois tous les 150 ans2. Cette éruption est utilisée comme modèle afin de prévoir les conséquences qu'une tempête solaire extrême serait susceptible de causer aux télécommunications à l'échelle mondiale, à la stabilité de la distribution d'électricité et au bon fonctionnement des satellites artificiels1. Une étude de 2004 estime que son niveau est supérieur à la classe X103,4. Une étude publiée en février 2012 évalue les chances de survenue d'un événement semblable à environ 12 % pour la décennie qui suit5,6.

Déroulement de la tempête[modifier | modifier le code]

La tempête se déroula en deux phases correspondant à deux éruptions solaires de grande ampleur.

La première atteignit la Terre dans la soirée du 28 août 1859, selon l'Eastern Standard Time, soit le fuseau horaire de la côte est des États-Unis d'Amérique. Elle provoqua des aurores très lumineuses et spectaculaires, visibles jusque dans la mer des Caraïbes où de nombreux équipages de bateaux notèrent la couleur inhabituelle du ciel. De nombreux observateurs terrestres interprétèrent à tort les lumières aurorales comme étant dues à des incendies lointains. Le champ magnétique terrestre a été lui aussi fortement perturbé.

Croquis du groupe de taches solaires à l'origine de la seconde phase de l'éruption solaire, dessiné par Richard Carrington. Les quatre zones étiquetées de A à D correspondent aux lieux où apparurent les flashes aveuglants de l'éruption.

La seconde phase débuta le 1er septembre. L'astronome anglais Richard Carrington, alors en train d'observer le Soleil, remarqua un ensemble de taches solaires anormalement grandes. Ces taches étaient apparues plusieurs jours auparavant et étaient tellement grandes qu'elles étaient aisément visibles à l'œil nu. À 11 h 18, il nota un éclair très intense en provenance de ce groupe de taches, éclair qui dura moins de 10 minutes7 et correspondait au début d'une nouvelle éruption solaire extrêmement violente8. Le même phénomène fut observé non loin de là par un ami de Richard Carrington, Richard Hodgson (en)9. L'éruption atteignit la Terre 17 heures plus tard (dans la nuit du 1er au 2 septembre), illuminant le ciel nocturne sur tout l'hémisphère nord. En effet, des témoignages révélèrent qu'il était possible de lire un journal en pleine nuit grâce à la lumière aurorale jusqu'à des latitudes aussi basses que Panama.

Le 3 septembre 1859, le Baltimore American and Commercial Advertiser rapporte, en anglais :

« Ceux qui sont sortis tard jeudi soirnote 1 ont eu l'occasion d'assister à un autre magnifique spectacle de lumières aurorales. Le phénomène était très similaire à celui de dimanche soirnote 2, bien que la lumière ait parfois été plus brillante et les teintes prismatiques plus variées et plus belles. La lumière semblait couvrir tout le firmament, comme un nuage lumineux, à travers lequel brillaient indistinctement les étoiles de plus grande magnitude. La lumière était plus forte que celle de la Lune à sa pleine puissance, mais elle avait une douceur et une délicatesse indescriptibles qui semblaient envelopper tout ce sur quoi elle reposait. Entre minuit et 1 heure, lorsque le spectacle était à son apogée, les rues tranquilles de la ville reposant sous cette étrange lumière revêtaient une apparence aussi belle que singulière. »

En 1909, un chercheur d'or australien, Count Frank Herbert, fait part de ses observations dans une lettre au Daily News de Perth, en anglais :

« Je faisais de l'orpaillage à Rokewood, à environ 6,5 kilomètres du canton de Rokewood (Victoria). Moi-même et deux camarades qui regardions par la tente avons vu un grand reflet dans le ciel austral vers 19 h, et en une demi-heure environ, une scène d'une beauté presque indescriptible survint, des lumières de toutes les couleurs imaginables émanaient du ciel, une couleur se dissipant pour laisser place à une autre si possible plus belle que la précédente, [the streams mounting to the zenith, but always becoming a rich purple when reaching there, and always curling round, leaving a clear strip of sky, which may be described as four fingers held at arm's length. The northern side from the zenith was also illuminated with beautiful colors, always curling round at the zenith, but were considered to be merely a reproduction of the southern display, as all colors south and north always corresponded. It was a sight never to be forgotten, and was considered at the time to be the greatest aurora recorded... The rationalist and pantheist saw nature in her most exquisite robes, recognising, the divine immanence, immutable law, cause, and effect. The superstitious and the fanatical had dire forebodings, and thought it a foreshadowing of Armageddon and final dissolution.]. »

Le champ magnétique terrestre apparent s'inversa temporairement sous l'influence du vent solaire issu de l'éruption dont le champ magnétique était, au moment où il atteignit la Terre, non seulement opposé au champ magnétique terrestre mais également plus intense.

La durée séparant la seconde éruption solaire de son arrivée sur Terre (seulement 17 heures) fut anormalement courte, celle-ci étant normalement de l'ordre de 60 heures. Sa brièveté est une conséquence de la première éruption solaire, dont le vent avait déjà durablement nettoyé l'espace interplanétaire entre la Terre et le Soleil.[pas clair] La violence de cette seconde tempête comprima très fortement la magnétosphère terrestre, la faisant passer de 60 000 kilomètres à quelques milliers, voire quelques centaines de kilomètres.[réf. nécessaire] Cet amincissement de la magnétosphère rendit la Terre bien moins protégée des particules ionisées du vent solaire et est à l'origine des aurores très intenses et très étalées qui furent observées.

Conséquences[modifier | modifier le code]

On estime que 5 % de l'ozone stratosphérique fut détruit lors de la tempête, ozone qui mit plusieurs années à se reformer dans la haute atmosphère.[réf. nécessaire] La température très intense de l'éruption (50 millions de degrés à sa naissance) permit d'accélérer les protons issus du Soleil à des énergies dépassant les 30 MeV, voire 1 GeV selon certains[Qui ?]. De tels protons énergétiques furent en mesure d'interagir par interaction forte avec des atomes d'azote et d'oxygène de la haute atmosphère terrestre qui libérèrent des neutrons et furent également à l'origine de la formation de nitrates. Une partie de ces nitrates se précipita ensuite et atteignit la surface terrestre. Ils furent mis en évidence par des carottages glaciaires effectués au Groenland et en Antarctique révélant que leur abondance correspondait à celle ordinairement formée en 40 ans par le vent solaire.

Les aurores générèrent ensuite des courants électriques dans le sol qui affectèrent les circuits électriques existants, notamment les réseaux de télégraphie électrique. De nombreux cas de télégraphistes victimes de violentes décharges électriques furent rapportés, ainsi que plusieurs incendies de station de télégraphie causés par les courants très intenses qui furent induits dans le sol10.

ARTICLES RELATIFS

Comment protéger sa maison d’un feu de forêt

Publié le 17/07/2022 | Mis à jour le 17/07/2022

Comment créer une pièce sécurisée ou un bunker chez soi

Publié le 24/08/2022 | Mis à jour le 24/08/2022

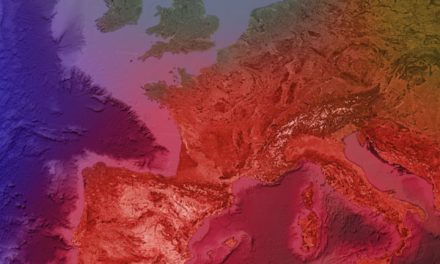

Comment survivre à une canicule et protéger sa maison de la chaleur

Publié le 08/07/2022 | Mis à jour le 08/07/2022

Calculateur de besoins en eau potable

Publié le 16/06/2022 | Mis à jour le 29/06/2022

15 Commentaires

Patrick le 28 octobre 2021 à 10:37

Merci pour cet excellent article !

Quid des cantines militaires, dans laquelle on pourrait appliquer une couche de mousse isolante ?

Par ailleurs, est il nécessaire de relier la cage à la terre ?

Enfin, l’eau étant conductrice, quid de l’humidité potentiellement créée par la fermeture de cette cage qui pourrait endommager les composants électroniques ?(mes connaissances en électricité sont loin mais je pense que l’humidité n’influence pas trop la conduite de l’électricité ?)

Merci !jean Christophe le 28 octobre 2021 à 11:05

L ’Éruption solaire est potentiellement la menace la plus dangereuse pour notre civilisation contemporaine. Même si je partage les solutions décrites pour tenter d atténuer les effets, je souhaite relativiser l analyse de situation de cet article.

Tout n est pas noir!!

En tant que ingénieur-chercheur en astrophysique, je souhaiterais apporter quelques précisions rassurantes:

Actuellement, les satellites d observation solaire nous permettent d anticiper de 48 h, les éruptions solaires à destination de la terre. Bientôt » Solar orbiter et solar sentinel » nous permettront d atténuer les effets de ces éruptions en les anticipant grâce à une meilleure connaissance du cycle solaire.Il faut savoir que tous les jours, la terre est frappée par des vents solaires mais notre planète les absorbent sans difficultés. C est un phénomène naturelle, qui ne doit pas créer une psychose insensé.

Il faut temporiser sur la fameuse Éruption solaire cataclysme. Car si hypothétiquement, elle frapperait la terre, elle ne toucherait q une zone regionalisée. Cela ne serait pas suffisant pour créer un effondrement globalisée.

Je voudrais aussi rappeler que le système français électrique est un peu résilient au niveau de ces nœuds de transfert. Ces transformateurs spécifiques sont conçus pour résister à une tempête solaire. De plus, certains ministères, comme les armées, détiennent du matériel conçus pour faire face à des attaques iem.

Donc oui le risque est probable mais les effets seraient locale ou régionale au pire. Ne pas oublier que l’Homme observe l activité solaire et accroît ses programmes satellitaire pour anticiper.

Si vous voulez vraiment faire une cage de faraday efficace, cela coûte très cher. J ai eu l occasion de participer à un projet de conception de tissu anti onde avec l entreprise française senfa. Cela fonctionne parfaitement mais le tissu coûte 100 euro le mètre linéaire à produire.

Et il faudra le tapisser dans une pièce de 10 m2 afin que vous puissiez stocker assez de matériel.Cet article a le mérite de vulgariser un phénomène naturelle peu connu du grand public. Il a l avantage de le rendre accessible et de permettre aux personnes soucieuses d y réfléchir aux actions à mener pour atténuer les effets.

Nos décideurs politiques devraient aussi réellement s y intéresser et non balayer ce risque, on nous expliquant que la population n est pas en mesure de percevoir ces enjeux et que cela ne pourrait que créer de la panique. Une population instruite et une population éduquer et résiliente

ON3MEE le 29 octobre 2021 à 22:00

Bonjour Légendat,

Comme à chaque fois, un article très intéressant.

Les remarques de Jean-Christophe sont aussi très judicieuses.

Je me suis fort intéressé un temps à ce sujet. Il faut en tout cas mettre de côté les films hollywoodiens. A notre niveau, il n’y a pas grand chose à faire. Il faut privilégier le papier et les livres pour pérenniser les connaissances. Il faut se créer une bibliothèque avec des ouvrages scientifiques, de médecines, …

La cage de Faraday, elle doit être épaisse tellement les énergies en jeu sont énormes. Il existe des équipements plus résistants comme j’en avais parlé dans un de mes articles : les radios à lampes et les téléphones à batterie locale (plus connus sous l’appellation de téléphones de campagne). Tout ce qui contient du silicium est quasiment grillé, il faut oublié direct. Les armées ont toujours des téléphones de campagne comme moyen de télécommunication pour le cas nucléaire. Il n’est pas dit que ces téléphones ne grilleront pas, mais bien moins que tout composant électronique moins résistant aux hautes tensions. Il reste quand même des risques comme il y en a eu avec les télégraphes, pourtant, le système le plus robuste en tout point.

Côté des sources d’énergie, tout ce qui m’a pas d’électronique survivra bien mieux : piles, accus Ni MH, accus au plomb. Le lithium, … oubliez.

Les moteurs, éoliennes etc, faut voir au cas par cas.

Côté éclairage, l’incandescence et l’halogène restent les seules solutions viables. En fait, tout ce qu’on interdit à la vente …

Côté radio, pendant les éruptions, il se passe quelques phénomènes : soit il y a un black out à cause des rayonnements intenses générés (là, il faudra attendre que ça se tasse), soit, on va avoir des ouvertures et une propagation exceptionnelle comme on a tous les 11 ans (cycle solaire).

arnaud le 31 octobre 2021 à 19:49

Sans avoir vos connaissances techniques, je relativise aussi votre commentaire. Si une IEM frappe l’afrique ou l’Amérique du Sud l’impact sera limité car sa place dans l’économie mondiale est peu important.

A contrario, une IEM sur l’Amérique du Nord ou l’Europe de l’ouest, voir sur le golfe (pétrole) aura obligatoirement des répercussions lourdes sur une économie mondialisée et des réseaux fragiles et interconnectés. L’absence de résilience déjà constatée ne pourra qu’amplifier les conséquences des dégâts initiaux et donc désorganiser le fragile écosystème actuel.Encore merci pour cet article passionnant et instructif et de qualité !!!

ISO le 23 juin 2022 à 12:36

Bonjour Jean-Christophe, pourriez-vous répondre à ces questions: peut-on déterminer la surface soumise à une IEM solaire? En fonction de quoi cette surface est-elle déterminée?

Bien à vous, merci.franceschetti le 10 octobre 2022 à 17:08

Bonjour,

si on enterre dans boite plastique étanche un ordinateur , est-il protégé ?Cordialement

JASON le 3 novembre 2021 à 10:33

Merci Legendat,

Encore un excellent article sur un sujet peu souvent évoqué mais dont les effets seraient dévastateurs.

Un très bon roman post apocalyptique de William R. Forstchen « Une seconde après » illustre parfaitement les conséquences de ce phénomène et le chaos qui en résulterait.

A ne pas prendre à la légère donc et celui qui n’a pas encore envisagé sa cage de Faraday serait bien avisé de le faire (;-))

A bon entendeur

JasonDan le 25 novembre 2021 à 11:39

Passionnant, j’ai enfin compris…

Dan

Obiwan le 12 avril 2022 à 20:37

Encore un grand merci pour cet article ! Une « perle » de plus que tu nous offres !

J’étais au courant pour ces problèmes causé par les IEM. Par contre je ne pensais pas que l’on pouvait faire aussi facilement une Cage de Faraday efficace …

Concernant les isolants à utiliser: Légendat, connaîtrais-tu ou aurais-tu un site de référence où trouver des « valeurs » de couples de type d’isolant / épaisseurs comparatives, afin de choisir le(s) plus adéquat(s) en fonction des dimenssions du contenant métallique ?

Je penserais à de la frigolite, qui se travaille facilement, et légèrement souple / compressible pour une bonne étanchéité lors de la fermeture du couvercle. Mais quel « indice » isolant au cm d’épaisseur, par rapport à du carton, plastique, ou autres matières ? ? ?

Merci d’avance pour toutes ces informations.

Jlo le 23 septembre 2022 à 16:53

Et comment protéger les personnes ?

Légendat le 23 septembre 2022 à 17:18

Les IEM n’affectent pas les être humains, nous n’avons pas à nous en protéger.

Jlo le 23 septembre 2022 à 20:35

Merci pour ta réponse Légendat..

Cependant certains disent que les gens qui ont bcq de métaux en eux (dûs aux vaccins, chemtrails ou autres) pourront être affectés par les IEM et surtout les vax contre le coco car il y a du graphène qui est très conducteur. Qu’est ce que tu en penses ?Légendat le 23 septembre 2022 à 21:18

Pas grand chose objectivement, à part qu’en suivant ce pistes on ne peut que tomber dans la paranoïa aiguë. Les chemtrails restent à ce jour le moteur de théories qui n’ont jamais été démontrées, et pour ce qui est des adjuvants des vaccins ils sont en quantité infinitésimale et évacués naturellement par le corps. Je ne détiens pas la vérité mais je pense sincèrement qu’on est au risque zéro de ce côté là, en revanche la survie dans un monde en plein blackout est autrement plus préoccupante…

Dan le 24 septembre 2022 à 21:55

Bonne réponse Légendat, toute en psychologie et finesse. Le monde réel est déjà assez difficile à appréhender.

ISO le 25 septembre 2022 à 11:07

IL faut avouer que les blogs et vidéos YT à caractère survivaliste sont maintenant envahis de commentaires aliénés à tendance conspirationniste ou paranoïaque qui en disent long sur le niveau de désorientation de la population, déjà bien secouée psychologiquement par deux années de covid.

-

Création littéraire (2)

- Par Thierry LEDRU

- Le 25/04/2023

C'est étrange la création littéraire. Je suis resté pendant deux mois à cogiter sur le dernier tome de la tétralogie, sans aucune inquiétude alors que je n'écrivais rien et je réalise qu'en fait, j'étais au cinéma, un cinéma intérieur, avec des scènes qui surgissaient, sans cadre chronologique, juste des situations précises mettant en scène les différents personnages, deux fois j'en ai rêvé avec des souvenirs précis, des visages, Walter Zorn et Laure. Des pièces de puzzle éparpillées et qui s'attiraient, s'emboîtaient parfois, d'autres restant dans un coin, en attente, des arborescences qui se créaient, dessinant diverses options, des directions possibles et qui se confirmeraient lorsque l'écriture serait lancée. Je n'ai pas un scénario unique mais un schéma ouvert, certaines lignes sont clairement tracées, d'autres sont en pointillés, d'autres encore ne sont que des bourgeons, des élancements figés.

Je sais maintenant dans l'écriture de ce quinzième roman qu'il n'est pas bénéfique de s'enfermer dans un cadre, que je dois m'autoriser les errances passagères, les reflux, les doutes, les incertitudes, que je dois prendre le temps de peser chaque situation, de la ressentir, de l'éprouver, comme si j'étais moi-même impliqué. Et c'est là que j'aime infiniment cet état d'écriture, cette ouverture d'esprit, cette exploration de l'arborescence, s'accorder la liberté de cheminer dans une voie, de l'analyser, de la vivre à travers le personnage concerné, de voir ce qu'il en pense.

De voir ce qu'il en pense.

On pourrait prendre cette expression comme un état de démence partielle, une sorte de personnalisation déraisonnée, mais je sais qu'il est impossible d'écrire un roman et encore moins quatre romans qui se suivent, où se croisent plus de cinquante individus, sans accorder l'état de vie à l'ensemble du casting.

Je me souviens, après l'écriture de "Là-Haut" avoir été considérablement frappé, un jour, dans une rue de Chambéry, à la vue d'un homme qui marchait vers moi, sur le même trottoir. Si je ne m'étais pas contenu, je l'aurais pris dans mes bras. C'était Jean, le héros du roman. En tout cas, l'image exacte que j'en avais.

Je m'étais dit, d'ailleurs, que plus tard, un jour, quand j'aurais fini d'écrire toutes les histoires que j'ai encore en tête, il faudrait que j'écrive un roman qui raconterait la matérialisation humaine des personnages d'un romancier, un écrivain de thriller. Ses personnages viendrait lui faire la peau pour se venger de toutes les souffrances que l'auteur leur a fait subir. Et comme il les connaît parfaitement, qu'il sait comment ils raisonnent, il parvient à leur échapper mais eux aussi savent comment lui raisonne et ils ne le lâchent pas... Cette idée m'appartient et si une des personnes qui vient de lire ce texte s'avisait de me la piquer, je la retrouverai. Et je serai sans pitié.

-

Exemple d'une mare

- Par Thierry LEDRU

- Le 24/04/2023

Je continue à creuser ma mare.

Un sacré travail, pelle, pioche, barre à mine, masse... J'ai sorti des tonnes de cailloux, certains d'un poids conséquent.

Comme il faut tenir compte des périodes de sécheresse et que je n'ai pas trouvé de source pour l'alimenter, je vais construire un toit sur un des bords afin que l'eau de pluie subvienne aux besoins car je ne suis pas persuadé que la pluie, elle-même, suffise. J'ai bien vu avec le toit qui sert à protéger le stock de paille que la récupération de l'eau avec un toit est très efficace. Il est arrivé qu'une journée de pluie continue remplisse le bidon de 250 litres. Vu la taille du toit que je construis, ça devrait suffire.

Si j'arrive à obtenir quelque chose qui ressemble à ça, je serais très heureux.

Un exemple réalisé par un particulier : http://alg12.free.fr/mare.htm?fbclid=IwAR1F5kyV5C-DSgdi18c77kwgcPB8fNeUMv2coV5uENXySvnibNlBFLn-vxs

-

Alain Bougrain Dubourg

- Par Thierry LEDRU

- Le 24/04/2023

Une personne que j'estime grandement.

Interview dans "La minute nature", une chaîne vidéo à connaître, tout autant que la revue "La salamandre"