Blog

-

Limiter l'extension de l'IA

- Par Thierry LEDRU

- Le 01/02/2026

La nécessité d'établir une IA constitutionnelle est une évidence.

Sa réalisation est utopique.

Il suffit de penser qu'aucune constitution visant à protéger la vie de la planète n'a jamais été ni écrite, ni donc encore moins adoptée. Les COP et autres réunions n'ont toujours été que des luttes contre les lobbies et leurs réussites bien trop faibles. Pour la simple raison que ça va à l'encontre de la sphère économique et que c'est elle qui dirige le monde. Alors, bien évidemment, qu'au regard des sommes pharaoniques que les maîtres de l'IA envisage, aucune limite ne sera jamais établie. Il en sera comme avec les limites physiques des ressources planétaires. Toujours plus loin...

Les écrivains de science fiction ont de "beaux jours" devant eux.

Le PDG de la société Anthropic, Dario Amodei, publie un essai intitulé "L'adolescence de la technologie" qui plaide pour l'établissement d'une IA constitutionnelle, afin d'empêcher les dérives nocives à venir des intelligences artificielles de plus en plus puissantes et autonomes.

/2024/09/14/nicolas-arpagian-66e5be37c179f515361798.png)

Article rédigé par Nicolas Arpagian

Radio France

Publié le 01/02/2026 17:00

Temps de lecture : 4min

/2026/01/31/gettyimages-2207423226-697e3fea5130c060725326.jpg)

L'intelligence artificielle peut-elle devenir une menace pour l'Homme ? (VCG / VISUAL CHINA GROUP)

C'est un texte de quelques dizaines de pages disponible en anglais en accès libre(Nouvelle fenêtre). Il est signé par Dario Amodei, un docteur en physique de l'Université de Princeton (USA) et entrepreneur de 43 ans. Après avoir travaillé chez Google puis été en charge de la recherche chez OpenAI (la maison mère de ChatGP), il a cofondé en 2021 la société Anthropic à qui l'on doit notamment la série de grands modèles de langage dénommée Claude. C'est donc un poids lourd de la planète IA, tant comme chef d'entreprise que dans le domaine technique.

Il s'était déjà fait connaître à l'été 2023 en intervenant devant un Comité judiciaire du Sénat des États-Unis dédié à la vie privée, la technologie et le droit, où il s'inquiétait des possibles dangers de l'intelligence artificielle(Nouvelle fenêtre). Il affirmait que "des acteurs malveillants pourraient utiliser l'IA afin de produire des outils mortels", en assimilant ces modèles algorithmiques à des armes à part entière.

Deux ans et demi se sont écoulés, et il prolonge le trait en diffusant un appel : "L'Humanité doit se réveiller, et cet essai est une tentative – peut-être vaine, mais qui vaut la peine d'être tentée – de secouer les gens pour les réveiller."

Des IA possiblement dangereuses

Dario Amodei ne veut pas être alarmiste. Il plaide pour une préparation collective à la situation à venir. Ainsi, il annonce l'arrivée prochaine, d'ici deux ans, d'une IA qu'il qualifie de "puissante", dotée de capacités scientifiques sans commune mesure avec les performances actuelles. Elle serait capable de coordonner des systèmes complexes comme des robots ou des ordinateurs, avec une aptitude à travailler sur la durée de manière autonome et à un rythme inaccessible aux humains.

Il envisage des utilisations militaires ou offensives de ces IA qui pourraient potentiellement échapper à leurs concepteurs. Avec une faculté des algorithmes à prendre leur autonomie pour réaliser les tâches qu'ils considéreront comme prioritaires. Sans se soucier a priori du coût humain, social ou environnemental. Voire se montrer hostile si ces IA s'estiment freinées dans la réalisation de leurs tâches.

Surtout, écrit Dario Amodei, si la littérature de science-fiction (avec des histoires de robots qui se révoltent contre les inventeurs humains) fait partie du fonds documentaire pour entraîner lesdites IA.

Établir une norme suprême

En 1942, les écrivains de science-fiction Isaac Asimov et John W. Campbell ont rédigé les 3 lois de la robotique :

Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger ;

Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi ;

Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi.

Dario Amodei plaide en faveur de l'élaboration d'une "IA constitutionnelle" qui généraliserait l'adoption d'un texte fondamental que chaque IA devrait impérativement respecter. En plaçant, par exemple, des valeurs protectrices de la vie humaine comme critère suprême d'une prise de décision par une intelligence artificielle.

Le mérite de cette publication, que certains qualifieront d'utopique, est donc de lancer le débat et d'inciter chacune et chacun d'entre nous à nous à s'interroger sur ce qu'on attend de ces IA et ce qu'on est prêt à leur laisser comme libre arbitre.

-

James Lovelock et l'hypothèse Gaïa

- Par Thierry LEDRU

- Le 01/02/2026

Recherche — Découvertes scientifiques

L'hypothèse Gaïa de James Lovelock : théorie influente... et controversée

https://www.radiofrance.fr/franceculture/l-hypothese-gaia-de-james-lovelock-theorie-influente-et-controversee-1824581

Par Pauline Petit

Publié le jeudi 22 septembre 2022 à 15h22

9 min

La fresque de Wyland, sur une salle de spectacle de Long Beach aux Etats-Unis, réalisée en 2009 à l'occasion de la journée de la Terre.

La fresque de Wyland, sur une salle de spectacle de Long Beach aux Etats-Unis, réalisée en 2009 à l'occasion de la journée de la Terre.© Getty - Luis Sinco/Los Angeles Times

Formulée dans les années 1970 par le chimiste James Lovelock et la biologiste Lynn Margulis, "l’hypothèse Gaïa" compare la Terre à un organisme capable de s'auto-réguler. Longtemps discréditée au sein de la communauté scientifique, cette théorie irrigue les pensées écologiques contemporaines.

James Lovelock est mort le 26 juillet 2022, à l'âge de 103 ans, et la Terre a continué de tourner (mais un peu plus vite, apparemment). Car si le scientifique britannique a eu quelque influence sur notre planète, elle a moins trait à sa rotation qu'à la vision que nous en avons. Sa théorie la plus célèbre, l'hypothèse Gaïa, a connu un retentissement considérable dans le monde des sciences de la Terre. Pour le philosophe Bruno Latour, elle aurait même une "importance [similaire] dans l'histoire de la connaissance humaine [à] celle de Galilée" ! Selon cette hypothèse fondée dans les années 1960 avec l'aide des travaux de la biologiste Lynn Margulis, la vie sur Terre serait rendue possible par une communauté d'organismes autorégulatrice, un système autonome. Une idée iconoclaste et stimulante… qui sera aussi source de malentendus et de récupérations.

À réécouter

Les enjeux climatiques 3/5 : Gaïa, une Nature historique et politique?

La Grande table (2ème partie)

35 min

Le grand système Terre

La Terre est un être vivant, l'hypothèse Gaïa (1979) ; Les Âges de Gaïa (1990) ; Gaïa. Une médecine pour la planète (2001), La Revanche de Gaïa (2006)... Une terre vivante, qui peut soigner, mais aussi se venger : non, ce n'est pas la dernière série de science-fiction au propos écologique à la mode, mais la quadrilogie d'un scientifique atypique, décédé le 26 juillet dernier. Il y a cinquante ans, le chimiste britannique James Lovelock et la biologiste américaine Lynn Margulis faisaient l'hypothèse suivante : la Terre fonctionne comme un superorganisme autorégulateur, capable de maintenir l'équilibre nécessaire à la vie. Elle est "un système physiologique dynamique qui inclut la biosphère et maintient notre planète depuis plus de trois milliards d'années en harmonie avec la vie", nous dit Lovelock (La Revanche de Gaïa, J'ai Lu, 2008). Les vivants ne sont pas passifs par rapport à leur environnement, ils le façonnent. Autrement dit, l'atmosphère, les océans, la biomasse, formeraient une grande entité composée de différents individus travaillant chacun à la survie collective, un peu comme une communauté de fourmis vivant en symbiose.

Cette hypothèse, le chercheur atypique ne la sort pas de son imagination, mais d'abord de recherches liées… à la planète Mars. Au cours des années 1960, ce chimiste et biologiste de formation devient consultant pour la NASA. La mission est alors de détecter de la vie sur la planète rouge. Lovelock propose de comparer la composition de son atmosphère avec la nôtre. Il en conclut qu'un organisme vivant ne pourrait pas survivre sur Mars sans en modifier la composition atmosphérique, essentiellement composée de dioxyde de carbone. Au contraire, ce qui fascine Lovelock sur Terre, c'est l'équilibre de son atmosphère composée d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, de méthane... Comment ce bienheureux dosage, propice à la vie, parvient-il à se maintenir ? Le chimiste fait l'hypothèse que la matière vivante sur Terre, "des baleines aux virus, des chênes aux algues", forme une entité vivante "capable de manipuler l'atmosphère terrestre pour répondre à ses besoins globaux et est dotée de facultés et de pouvoirs qui dépassent ceux de ses parties constituantes" (Gaia : A New Look at Life on Earth, Oxford University Press, 1979 ; La Terre est un être vivant, l'hypothèse Gaïa, Flammarion, 1993, pour la traduction française).

À réécouter

Atmosphère : une enveloppe fragile ?

La Méthode scientifique

57 min

"Si les humains actuels, par leur industrie, peuvent répandre partout sur Terre des produits chimiques que je détecte par mes instruments, écrit Lovelock cité par Bruno Latour, il est bien possible que toute la biochimie terrestre soit, elle aussi, le produit des organismes vivants. Si les humains modifient si radicalement leur environnement en si peu de temps, alors les autres vivants peuvent l’avoir fait, eux aussi, sur des centaines de millions d’années". Sous sa plume, le vivant est devenu ingénieur.

Pourquoi, en l'espace de plusieurs milliards d'années, les données fossiles indiquent-elles que le climat terrestre a très peu changé, et ce, malgré l'augmentation de l'intensité solaire ? De même, comment se fait-il que la salinité de la mer se soit maintenue en-dessous du taux de 6%, fatal à la vie, et le niveau de l'oxygène dans l'atmosphère à 21%, la limite de la conservation de la vie ? La réponse ne doit rien au hasard selon Lovelock. C'est le signe que la biosphère a la capacité d'ajuster elle-même son environnement dans le but de préserver la possibilité de la vie sur Terre. Ce système autorégulateur qui permet à notre planète de rester en homéostasie (un phénomène par lequel un facteur comme la température, par exemple, est maintenu autour d'une valeur bénéfique pour l'ensemble d'un système), il ne va pas lui donner une appellation scientifique un peu ronflante - du type "système biocybernétique et géomorphologique homéostatique" -, mais un nom aux résonances poétiques : Gaïa, en référence à la déesse qui incarne la Terre dans la mythologie grecque. Soufflée par son ami William Golding, auteur de Sa Majesté des mouches et prix Nobel de littérature en 1983, cette trouvaille ne sera peut-être pas pour rien dans la déviation ésotérique à laquelle sera destinée l'hypothèse de Lovelock.

"Désormais, le mot “Gaïa” sera utilisé pour décrire la biosphère et toutes les parties de la Terre avec lesquelles elle interagit activement pour former cette hypothétique nouvelle entité avec des propriétés qui ne peuvent être prédites de la somme de ses parties." James Lovelock et Lynn Margulis, "Atmospheric homeostasis by and for the biosphere : The Gaia hypothesis" (Tellus, vol. 26, n° 1, 1974).

À réécouter

Cosmocolosse de Bruno Latour, Frédérique Ait-Touati et Chloé Latour

L'Atelier fiction

58 min

Quand Gaïa s'attire les foudres des scientifiques

James Lovelock et Lynn Margulis, en janvier 2000, à l'université de Valencia.

James Lovelock et Lynn Margulis, en janvier 2000, à l'université de Valencia.© Maxppp - ALBERTO ESTEVEZ

Se joue ainsi dans la première formulation de l'hypothèse Gaïa une rencontre toute pascalienne des deux infinis. D'un côté, avec Lovelock, la Terre vue de Mars qui apparaît comme un système autorégulateur. De l'autre, avec les travaux de la biologiste américaine Lynn Margulis (c'est avec elle que Lovelock signe son premier article scientifique), la Terre vue au ras du sol, au plus près des petits organismes du vivant qui s'entrelacent les uns aux autres, travaillent ensemble. Si l'hypothèse Gaïa est à l'époque si novatrice, c'est donc aussi parce qu'elle discorde avec les théories néodarwiniennes qui nous ont appris la compétition des êtres vivants.

Aussi le joli nom de l'hypothèse n'a-t-il pas suffi pour séduire l'ensemble de la communauté scientifique. Le paléontologue américain Stephen Jay Gould accepte qu'il puisse y avoir de nombreux mécanismes de régulation, mais certainement pas que cela suffise pour valider l'idée d'un "organisme" global autorégulateur. Le célèbre biologiste Richard Dawkins s'y oppose plus frontalement, estimant que Lovelock contrevient aux principes établis du darwinisme. Dans sa réfutation de la théorie de Lovelock publié en 1982, le père du "gène égoïste" soutient que si l'on suit la théorie de Gaïa, la Terre aurait dû naître d’une longue série d’échecs planétaires.

À réécouter

Les Chemins de la philosophie

58 min

Car c'est là qu'achoppe la théorie de Lovelock, aux pavés plutôt bien équarris de la théorie de l'évolution. Avec Gaïa, le Britannique ouvrait une autre perspective sur le monde naturel, peut-être moins individualiste et compétitive. Lovelock assurait lui-même que cette hypothèse pouvait servir de contrepoint à la conception moderne et traditionnelle de la nature comme une force primitive à maîtriser. James Lovelock reconnaîtra d'ailleurs une forme d'incompatibilité entre sa théorie et le modèle évolutionniste ("Comme je ne doutais pas de Darwin, quelque chose devait clocher dans l'hypothèse Gaïa", écrira-t-il dans La Revanche de Gaïa). S'il y a eu controverse scientifique autour de son hypothèse, donc, elle a été menée par des biologistes de l'évolution, bien que, comme le souligne par ailleurs Sébastien Dutreuil dans la revue Zilsel (2017), Lovelock et Margulis "envisageaient une contribution au sein des sciences de la Terre (climatologie, géochimie et histoire de la Terre) et à la marge de la biologie (exobiologie), et non au sein de la biologie de l’évolution". Et si elle n'a pas convaincu les spécialistes de l’évolution, elle a indéniablement "eu une influence particulièrement profonde, puissante et durable sur la trajectoire historique des sciences de la Terre et de l’environnement".

De l'autre côté du spectre en effet, les travaux de Lovelock vont inciter de nombreux scientifiques à renouveler leur approche de leur discipline. C'est par exemple le cas du géophysicien néerlandais Peter Westbroeck qui fera de Gaïa le support d'une nouvelle science : la géophysiologie. "C'est un champ d'études des interactions entre la vie et le reste de la Terre. C'est un autre mot pour l'idée de Gaia lancée par James Lovelock, expliquait-il à la revue La Recherche. Mais on a éliminé le mot Gaia, parce qu'il a été accaparé par le New Age et qu'il est contaminé pour la science".

À réécouter

Descartes : “Se rendre comme maîtres et possesseurs de la nature”

Les Chemins de la philosophie

58 min

Des chakras aux nouvelles pensées environnementales

Pour toute scientifique qu'elle soit, l'hypothèse Gaïa a nourri une myriade de pensées d’inspirations New Age depuis sa première formulation en 1969 - le petit nom avait, cette fois-ci, trouvé son public. Si les théories scientifiques devaient nécessairement refléter la culture dont elles émergent, on serait en effet tenté de dresser un parallèle entre le développement de la théorie de la sélection naturelle en pleine révolution industrielle, et la naissance de l'hypothèse Gaïa dans les années 1970, où les nébuleuses mystiques essaiment comme les fleurs sur les chemises des hippies. Gaïa donnait alors une forme de crédit scientifique aux spéculations néopanthéistes selon lesquelles notre Terre est animée d'une puissance vitale sacrée qu'il faut protéger. "Une ingérence intolérable" pour le partisan de l'hypothèse Gaïa Peter Westbroek, qui ne cessa de dénoncer cette récupération de l'œuvre de Lovelock en dehors du champ des sciences.

Mais peut-être en a-t-on trop fait avec cet épouvantail des reprises New Age de Gaïa, agité à l'envi dans le débat scientifique ? C'est en tout cas ce que pointe Sébastien Dutreuil après avoir longtemps travaillé sur l'hypothèse Gaïa du point de vue de la philosophie des sciences. Cette récupération nous empêche de regarder là où l'influence de Gaïa a été la plus déterminante : dans l'arène des mouvements environnementalistes (alors même que Lovelock était loin de partager les idéaux politiques de ces courants !). Retraçant plus précisément la diffusion de l'hypothèse, le chercheur note qu'elle a trouvé écho au sein de "la contre-culture environnementale californienne et américaine dont Stewart Brand et le Whole Earth Catalog sont les figures de proue dans les années 1960 et 1970 ; mais aussi l’écologie politique britannique, via Edward Goldsmith, fondateur de la revue The Ecologist et Satish Kumar, fondateur de la revue Resurgence et du Schumacher College" - trois figures dont Lovelock étaient proches, brouillant les pistes.

Aujourd'hui encore, des philosophes aux orientations très variées s'emparent de Gaïa pour apporter de l'eau au moulin de leurs discussions sur l'anthropocène (l’idée que nous sommes entrés dans une nouvelle époque géologique, marquée par l’influence de l'activité humaine) ou l'éthique environnementale. Et ce, même si les travaux scientifiques de Lovelock l'ont amené à être l'objet de nombreuses controverses environnementales concernant le changement climatique ou l'importance de la pollution humaine sur l'avenir de notre planète.

À réécouter

Succès du New Age : la science et la raison en danger ?

L'Invité(e) de Et maintenant ?

35 min

La puissance évocatrice d'un malentendu

James Lovelock, en 2005, par Bruno Comby de l'Association des Environnementalistes pour le Nucléaire.

James Lovelock, en 2005, par Bruno Comby de l'Association des Environnementalistes pour le Nucléaire.- Wikipedia Commons

Les puissants rayons de la théorie Gaïa relaient à la fois l'histoire d'une idée retentissante dans l'histoire de la pensée écologique et celle d'un grand malentendu. Après avoir rencontré James Lovelock, chez lui en Angleterre, Bruno Latour, l'un des plus influents penseurs du vivant contemporains, se livrait dans L'Obs à cette confession éloquente :

"J’essayais de comprendre le paradoxe de ce vieil homme pugnace à la voix encore fraîche qui avait introduit en histoire des sciences une nouveauté décisive, objet de tant de malentendus. En remontant dans la voiture de Stephan, je me demandais si c’était moi qui avais exagéré l’importance de Gaïa, ou si je me trouvais en effet comme quelqu’un qui aurait eu la chance, dans les années 1620, de rencontrer Galileo Galilei avant que ses idées ne deviennent le sens commun d’une civilisation encore à venir."

On a voulu comprendre le pouvoir autorégulateur de l'hypothèse Gaïa comme l'explication scientifique de la vision, jamais véritablement abandonnée, de la Terre personnifiée comme un organisme vivant. Or, pour le philosophe, Gaïa n'est pas "un gros thermostat, pas plus qu’un super-organisme, une sorte de succédané de la Terre Mère (ou marâtre) de tant de mythologies", mais une façon nouvelle de définir les vivants dans leur relations à la Terre, détachée "d'un ordre naturel supérieur ou prédéterminé". Comme le souligne Sébastien Dutreuil, l'apport décisif de l'hypothèse Gaïa est sûrement d'avoir fondé un nouvel objet autour duquel se sont constituées "les sciences du système Terre" (notamment celle développée par les latouriens). C'est d'ailleurs ce qui lui a valu la médaille Wollaston en 2006, la plus haute distinction de la Société Géologique de Londres :

"Même dans l’histoire illustre de la médaille majeure de la Société, décernée pour la première fois à William Smith en 1831, il est rare d’être à même de dire que le récipiendaire a ouvert un champ entier et nouveau d’étude en science de la Terre. Mais c’est le cas du gagnant de cette année, James Lovelock. (…). La vue de la planète et de la vie qui y vit comme un système complexe unique (…) est ce qui a donné naissance au champ que nous connaissons maintenant comme “Science du Système Terre." Discours de Société Géologique de Londres, cité par Sébastien Dutreuil dans la revue Zilsel.

Dans l'un de ses derniers ouvrages, The Vanishing Face of Gaïa publié en 2009, James Lovelock reconnaît que l'impact de l'activité industrielle des humains bouleverse le système Terre : si l'on observait une augmentation de la température de 9 à 15° degrés, notre planète pourrait devenir invivable... Et pour affronter ces défis énergétiques, Lovelock penchait du côté de l'énergie nucléaire plutôt que celle des biocarburants. Celui qui a, paradoxalement, à la fois inspiré les penseurs écologistes contemporains et défendu des techniques prométhéennes de géo-ingénierie (il proposait en 2007 de mélanger artificiellement les océans à l’aide de tuyaux géants en béton pour stocker le carbone, ou de bitumer le Sahara pour empêcher une glaciation globale ( !), rappelle Bruno Latour dans un hommage au scientifique pour Libération), est mort à quelques jours de la date annuelle à laquelle l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. On y veut voir, non pas un signe de la colère divine de Gaïa, mais peut-être celui de la nécessité renouvelée de penser notre rapport à l'avenir de la Terre.

À lire aussi

Jour du dépassement : l'humanité "vit écologiquement à crédit" jusqu'à la fin de l'année

Vous trouvez cet article intéressant ?

Faites-le savoir et partagez-le.

-

Quatre millions de pages lues

- Par Thierry LEDRU

- Le 01/02/2026

J'ai commencé ce blog en novembre 2009.

Jamais, je n'aurais envisagé qu'un jour il atteindrait ce chiffre ni les 1 400 000 visiteurs.

J'avais deux romans publiés à cette époque, "VERTIGES " en 2004 et "NOIRCEUR DES CIMES" en 2007.

L'intention de ce blog n'était pas de constituer une "vitrine "pour ces deux romans mais d'écrire mes pensées, mes réflexions.

Lorsqu'il m'arrive de relire les premiers articles, je réalise à quel point mes centres d'intérêt ont changé. Dans les premières années, l'école a beaucoup concentré mes écrits, la dimension spirituelle tout autant.

Aujourd'hui, c'est l'état de la planète et toutes les urgences qui la touchent qui nourrissent mes écrits. "What else?" comme dirait George. C'est devenu un thème si pregnant qu'il est devenu le fil conducteur de la quadrilogie en cours d'écriture. La Terre et l'humanité. Le rapport de force et celui d'amour puisque les deux sont possibles. Le premier ayant conduit l'humanité à une dégradation considérable de la vie toute entière.

Une inversion de ce rapport devient absolument nécessaire, primordial, vital. Le problème, c'est que ce lien d'amour ne semble pas envisageable par un simple choix. L'humanité ne décidera pas que désormais il est temps d'aimer la planète et par conséquent de la respecter. Cette décision se fera par obligation. On peut même considérer que de multiples événements mèneront à ce changement de paradigme.

Pour l'instant, les conflits intellectuels entre les adeptes de la croissance et ceux du ralentissement volontaire occupent les esprits. Ça n'est jamais que du temps perdu car de toute façon, ce ralentissement aura lieu. C'est juste physique. Et j'utilise le terme de "physique" intentionnellement pour suggérer que la Terre, physiquement, n'en peut plus.

L'épuisement des ressources n'est vu qu'à travers le filtre des chiffres : diminution des réserves de pétrole, de terres rares, d'uranium, de nickel, de cuivre, de tous les minerais qui contribuent à la technologie, diminution des réserves d'eau potable, diminution de la couverture végétale (les forêts primaires), diminution de la vie marine, diminution de la biodiversité.

Année après année, nous nous approchons des limites.

Ce que j'ai décidé d'explorer dans la quadrilogie, c'est de dépasser l'idée d'un épuisement physique de la planète et d'imaginer un épuisement spirituel de la Terre. Et donc de développer l'idée d'une planète vivante, non pas uniquement dans son aspect physique mais dans sa conscience. On en arrive à "Gaïa".

J'ai lu beaucoup d'ouvrages de James Lovelock ou de Peter Russel. C'est ardu mais fascinant.

C'est en écrivant la quadrilogie que je réalise à quel point ces lectures m'ont marqué.

La Terre est vivante, non pas simplement dans les formes de vie qu'on y trouve mais l'entièreté de la planète et mieux encore, elle est consciente. Oui, je sais, "c'est n'importe" quoi se diront certains. Et je répondrai que nous sommes entrés depuis un certain temps dans un très grand n'importe quoi en refusant de considérer la Terre autrement que comme un magasin à exploiter.

Nous, humains, pensons que tout ce qui nous environne n'est pas nous. Que tout ce qui existe, par ses infinies différences, peut et doit être cartographié, identifié, classé, hiérarchisé et que nous, humains, étant à même de le faire, sommes donc au sommet de cette hiérarchie. Et que la vie sur la Terre n'est rien d'autre qu'un champ d'études et d'exploitations.

Sans doute sommes-nous allés trop loin.

LE DÉSERT DES BARBARES

"Nous sommes la Terre et la Terre est ce que nous sommes.

- Oui, tu l’as dit tout à l’heure mais il faut que tu m’expliques.

- Nous sommes un Tout, une seule entité. Toi, moi, les autres, tout ce qui vit, les animaux, les plantes, nous sommes des formes matérielles de l’énergie. Et cette énergie est en nous. La Terre est un être vivant, elle aussi. Pour beaucoup, la Terre nous influence, la lune, le magnétisme, l’atmosphère, la lumière, tous les phénomènes naturels terrestres ont un impact sur nous, les humains et sur tout ce qui vit.

- Oui, je n’y connais pas grand-chose mais ça me semble évident.

- D’accord mais si tu considères que tout ce qui vit est intrinsèquement lié, que tout ce qui vit expérimente exactement les mêmes phénomènes, à l’échelle de son état matériel, de sa dimension, de son activité, de ses interrelations avec l’ensemble du vivant, alors imagine l’humanité comme une entité unique, libère-toi de toutes les dissemblances de couleurs, de langues, de cultures, pense uniquement à une masse unique, celle de tous les humains.

- Oui, OK, et alors ?

- Puisque la Terre est un être vivant, elle est susceptible, elle aussi, d’être impactée, spirituellement, par le comportement de cette masse humaine, prise dans son entièreté.

- Tu veux dire que le bordel actuel dans l’humanité a un effet néfaste sur la Terre elle-même ?

- Voilà, c’est ça. La Terre reproduit ce que nous sommes, à son échelle. Non pas ce que nous sommes, en tant qu’individus esseulés mais en tant que masse indissociable.

- L’épidémie de choléra, le Hum, les attentats, les conflits, les destructions, tout ça serait un ensemble ?

- Oui, Francis. Tout ça est un ensemble avec les actes de l’humanité elle-même et celle de la Terre, une forme de partenariat spirituel dévastateur. Il n’y a pas d’un côté l’environnement et l’humanité, pas plus qu’il n’y a d’un côté la Terre et de l’autre cette humanité. Tout fonctionne dans une totale interconnexion. Et c’est la source même du dérèglement climatique, de l’émergence d’épidémie et maintenant de ce phénomène acoustique qui rend fou. L’humanité est spirituellement pervertie par des mouvements de pensées destructeurs, un égocentrisme qui l’a totalement persuadée qu’elle était hors du monde, profitant de la planète sans lui attacher d’autres intérêts que le développement de son pouvoir, de son confort, de sa richesse, de son hégémonie. Le chaos actuel déclenché par je ne sais qui n’est que la suite logique de cette folie, à une échelle que personne n’aurait imaginée.

- Et la Terre suit le mouvement, c’est ça ?

- Exactement. La résonance de Schuman n’est plus équilibrée. L’ionosphère est contaminée par la perversion de l’humanité entière. On sait depuis longtemps que l’atmosphère est polluée par des particules chimiques. Une pollution matérielle. Désormais, c’est une pollution électromagnétique mais elle n’est, elle même, que l’effet physique d’un effondrement spirituel à l’échelle de la planète toute entière.

- Mais beaucoup de gens se comportent de façon respectueuse avec la planète, je ne peux pas croire que tout le monde est irresponsable. Il y a forcément des individus qui sont engagés dans une voie spirituelle. Je n’en fais pas partie, d’ailleurs, soit dit en passant. Je ne me suis jamais intéressé à tout ça.

- Oui, il y en a mais ils ne représentent qu’une toute petite frange de la population totale. Essaie d’imaginer le nombre d’individus dont le seul objectif de vie est d’ordre matériel, une maison, une ou deux voitures, la consommation, les voyages, la mode, les gadgets technologiques, toujours plus de nouveautés, une fête permanente, effrénée. Je te parle de milliards d’individus. Et ceux qui n’ont pas accès à ce mode de vie sont prêts à tout pour y accéder. C’est le modèle, la référence, l’objectif suprême.»

La passion de Francis pour les grosses cylindrées, les femmes, les fêtes, le poker, les voyages exotiques, l’argent… Il ne pouvait contester l’analyse de Tim. Ni pour lui, ni pour toutes les connaissances et amis qu’il avait en France. Et au vu du développement économique de la Nouvelle-Zélande et du modernisme des villes, il en était de même ici. Tout le monde courait dans la même direction. Alors, oui, il était acceptable d’envisager l’hypothèse que cette masse émettait quelque chose, une forme de vibration, de fréquence, des ondes. Il ne savait pas l’exprimer. Aussi étranges que puissent paraître les propos de Tim, il n’avait aucune donnée incontestable à lui opposer. Il se dit que c’était peut-être justement la particularité de la dimension spirituelle. Tout et n’importe quoi pouvait y être développé. Rien n’était vérifiable. Et il admit aussitôt que la conclusion était trop simpliste et qu’il aurait déjà fallu posséder davantage de connaissances dans le domaine pour pouvoir argumenter. Devenait-il dès lors une proie idéale pour des individus manipulateurs, des individus illuminés possédant une dialectique capable d’envelopper leurs théories fumeuses dans des discours convaincants ? Tim était-il un scientifique illuminé et lui un béotien crédule ou Tim était-il totalement lucide, un précurseur et lui un auditeur privilégié d’une découverte majeure ? La Terre et l’humanité intrinsèquement liées dans une direction identique. Et que faudrait-il pour inverser le phénomène ?

« Donc, pour toi, Tim, le phénomène acoustique du Hum, c’est un dérèglement de l’ionosphère et de la résonance de Schuman ?

- Non, c’est un dérèglement simultané de l’humanité et de la Terre, c’est ça qu’il faut comprendre, Francis. Tout est lié. Ce qui se passe dans l’ionosphère n’est qu’une conséquence.

- Et c’est quoi alors ce bruit qui rend fou ? Je veux dire, techniquement parlant.

- C’est une souffrance, un cri à l’échelle de la planète, la masse humaine et la Terre, un cri qui va s’étendre, qui va toucher de plus en plus de gens, indifféremment, n’importe qui.

- On peut donc être atteint, toi et moi ?

- Oui, peut-être, même si, d’après ce que j’ai entendu, les cas semblent concentrés dans les zones urbaines. Ce qui est normal, après tout.

- Les lieux les plus « hors sol », c’est ça ?

- Oui, c’est comme ça que je le vois. Les mégapoles, tu sais ce que ça représente comme émissions polluantes ? Je ne te parle pas que des gaz et polluants atmosphériques mais également de tout ce qui concerne les ondes. Les villes sont devenues des zones de concentration d’ondes. Les cerveaux humains dans cette mélasse sont bombardés. Les ondes alpha, tu peux tirer un trait dessus.

- C’est quand on est détendu, c’est ça ?

- Oui, disons, dans un état de lucidité sereine. C’est pas une phase d’endormissement mais de plénitude. Va trouver des gens dans cet état-là en pleine journée, dans l’agitation d’une ville. Et je ne parle pas que de l’agitation physique des humains mais de celle des ondes qui les enveloppent. Tu connais le nombre de burn-out ou de dépressions dans les zones urbaines, l’intensité du stress liée à un mode de vie d’où est exclu toute sérénité, tout apaisement, autre que quelques récréations dans des centres de remise en forme, de yoga, de bien-être. Foutaises tout ça. Ce ne sont que des récréations comme celles des gamins à l’école. Mais le stress est toujours là et ces récréations ne sont que des paravents, des marchandisations de la souffrance spirituelle des individus. Tout ça est un énorme marché au service de la machine capitaliste. Il faut sauver le soldat Ryan, c’est à dire l’employé, l’ouvrier, l’ingénieur, tous les individus qui font tourner le moteur.

- Bon, ok, mais tu ne m’as toujours pas dit ce que c’est ce Hum.

- Si, je te l’ai dit mais ça ne rentre pas dans ta tête parce que, profondément pour toi, ça ne tient pas la route. C’est un cri, une souffrance. Celle de la masse humaine associée à celle de la planète. L’humanité est folle, la Terre suit le mouvement. Nous sommes la Terre et le Terre est ce que nous sommes. Tu comprends maintenant ? »

Silence.

« Nous ne sommes qu’un, non pas uniquement en tant qu’individus dans la masse mais un avec la Terre, elle-même.

- Voilà, Francis, c’est ça. Et donc, désormais, au vu de tout ce qui se passe sur la planète, on est qu’au début de ce que la Terre est susceptible de déclencher pour accompagner l’humanité."

-

Ski : corruption à tous les étages

- Par Thierry LEDRU

- Le 28/01/2026

La montagne, j'y vis depuis quarante ans. Je peux dire que j'ai vu son "évolution", son urbanisation, le commerce et le tourisme de masse et conjointement l'effacement des zones sauvages, la diminution de la faune.

Ici, Valérie Paumier décrit le "marché" de la montagne, la course à l'argent et tous les mensonges, les magouilles, les lobbies, la puissance de frappe du milieu financier et politique, les ambitions personnelles.

Juste du dégoût.

9 413 vues 25 janv. 2026 LOBBIES

-

Nous savons qu'ils mentent.

- Par Thierry LEDRU

- Le 28/01/2026

« Ils savent que nous savons qu’ils mentent. Nous savons qu’ils savent que nous savons qu’ils mentent.

Et pourtant, ils continuent de mentir. »

– Alexandre Soljenitsyne, dissident russe pendant l’époque soviétique.

Je pense que personne n'aura de difficultés à identifier les personnes concernées. Et d'ailleurs, si l'idée me venait d'en marquer les noms, un par un, je ne suis pas certain que j'aurais encore assez de temps de vie pour y parvenir. D'autant que la liste s'allonge sans cesse. Il existe des livres, des documentaires, des films, des séries.

Deux séries nous ont plu, beaucoup, pour leur scénario, l'analyse des personnages, les interprétations, les dénonciations, les prises de position. On voit d'ailleurs que les problèmes sont planétaires. La fiction apporte un effet "adoucissant" quant à la gravité des faits tout en apportant des connaissances utiles pour qui voudra approfondir.

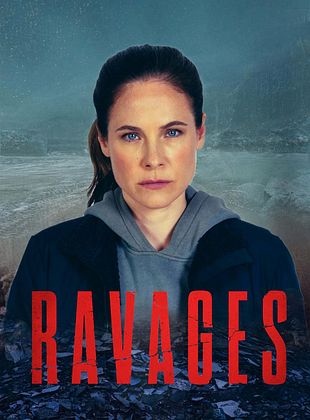

RAVAGES (Arte)

Arte diffuse les premiers épisodes de "Ravages", une série canadienne qui suit une avocate qui va se retrouver prise dans un engrenage mêlant crime, pollution minière et corruption.

Ce jeudi 22 janvier, Arte diffuse les premiers épisodes de Ravages, un thriller venu tout droit du Canada dans lequel se mêlent enjeux industriels et écologiques.

Écrite par Sophie Deraspe et Frédéric Ouellet, cette série en 6 épisodes nous transporte à Montréal. Alors qu’elle réside temporairement dans l’appartement de sa mère, qui est à l’hôpital pour soigner son cancer, Sarah Deléan, jouée par Caroline Dhavernas, se réveille un matin le torse couvert de sang.

Passé le premier moment de terreur, elle se rend compte que le sang provient de son plafond. Elle prend son courage à deux mains et se rend aussitôt chez Mercedes Casares, la voisine du dessus et amie de sa mère.

Elle découvre alors qu’elle a été sauvagement assassinée. Sentant que toute cette histoire est beaucoup plus complexe qu’elle n’y paraît, la jeune avocate décide de mener sa propre enquête et se trouve entraînée, du Québec au Mexique, dans les réseaux tentaculaires d’activités minières dévastatrices.

Sortie : 2025-08-28

Série : Ravages

Un thriller environnemental complexe

C’est en 2010, sur le tournage d'un documentaire sur l’appel à la préservation de la biodiversité où elle était directrice de la photographie, que Sophie Deraspe a eu l’idée de la série Rivages.

“On a tourné partout dans le monde, et en Floride, on s’est retrouvés dans un lieu écologiquement désastreux avec une dame qui travaillait tout de même sur des solutions pour assainir l’eau là-bas. C’est à ce moment, avec la productrice Marie-Dominique Michaud, qu’on s’est dit qu’il fallait faire une fiction”, a-t-elle confié au site Le Devoir.

En écrivant un thriller, elle avait l’espoir de pouvoir toucher plus de monde et de sensibiliser les gens à ce sujet. “Ravages montre l’ouverture et l’éveil du personnage principal qui veut avoir des réponses et va mener sa propre enquête en parallèle de celle du policier Émile Lebeau”, a ainsi ajouté Frédéric Ouellet, le coauteur de la série.

Avec Ravages, les deux auteurs n’avaient cependant pas pour but de faire une fiction moralisatrice. “On a quand même une perspective pro-environnementale avec le cheminement de la protagoniste, mais on présente également les arguments des mines qui sont aussi valables d’une certaine façon, afin qu’il y ait un débat”, a expliqué le scénariste.

Ils avaient également à cœur de ne pas tomber dans les clichés du genre et de proposer une histoire la plus neutre possible. “Il a fallu faire beaucoup de recherches des deux côtés, bien s’informer sur comment ça fonctionne, parce qu’on voulait que la bataille entre les minières et les environnementalistes soit réaliste”, a confié Frédéric Ouellet.

Et Sophie Deraspe d’ajouter : “Il fallait être crédibles et en même temps repousser un peu plus les limites, parce que la réalité est parfois invraisemblable et que tout n’est pas noir ou blanc.” En résulte une série complexe aux multiples ramifications qui devrait passionner les téléspectateurs.

JEUX D'INFLUENCE (Arte)

Arte entame la diffusion dès ce jeudi 13 juin de la série "Jeux d'influence" signée Jean-Xavier De Lestrade, un expert du documentaire, qui raconte cette fois dans un format fictionnel l'influence des lobbys sur le monde politique... Saisissant !

What's up Films

De quoi ça parle ?

Le directeur marketing d’une grande entrerpise de l’agrochimie est découvert noyé dans la Seine. Un député et son assistant parlementaire bataillent pour l’interdiction d’un pesticide toxique. Un agriculteur porte plainte contre la multinationale qu’il accuse d’être à l’origine de la terrible maladie qui le frappe… "Jeux d’influence" tisse une toile de destins individuels en prise avec les lobbys.

Ecrite et réalisée par Jean-Xavier de Lestrade (3x Manon, The Staircase, Un coupable idéal). 6x 52 minutes.

Tous les jeudis soirs sur ARTE et disponible en replay, à partir du 13 juin. Bande-annonce :

Pourquoi il ne faut pas rater cette série engagée

Avec 3x Manon et sa suite Manon 20 ans, déjà pour Arte, le réalisateur Jean-Xavier De Lestrade avait frappé fort en racontant les tourments d'une adolescente rongée par la colère et la détresse face à un système éducatif inadapté et une cellule familiale explosée. Une fiction hautement politique et remuante, en tout point remarquable. Pour sa nouvelle création, le pro du documentaire -The Staircase, c'était lui- propose une oeuvre au moins aussi percutante, encore plus frontalement politique et toujours ancrée dans le réel.

L'affaire Monsanto, l'affaire du glyphosate... vous en avez forcément entendu parler dans l'actualité sans forcément en comprendre les tenants et les aboutissants. C'est le pari ambitieux de Jeux d'influence, qui détonne dans un paysage audiovisuel français qui a tendance à fuir tout ce qui pourrait paraître trop engagé ou polémique. Portée par une Alix Poisson ambigüe qui n'est jamais aussi bonne que quand elle s'éloigne de la comédie pure, cette mini-série en 6 épisodes tient ses promesses pédagogiques sans jamais tomber dans la facilité et le manichéisme.

Le récit, dense, est extrêmement bien construit et multiplie les points de vue de manière à traiter ce sujet complexe des lobbies et leur influence sur le monde politique et la vie de chacun de la façon la plus complète possible quitte, parfois, à sacrifier le romanesque... et l'émotion. Et c'est là peut-être son seul défaut : elle nous éclaire sans tout à fait nous emporter. Ne vous laissez toutefois pas impressionner par la raideur qui se dégage du premier épisode. Elle perdure, mais elle s'apprivoise.

-

"Une bouteille à la mer"

- Par Thierry LEDRU

- Le 28/01/2026

Si vous cherchez des informations sur l'état des mers et océans, une lecture informative, pédagogique, sourcée, objective, je vous invite à lire cet album. Là aussi, on peut identifier tous les mensonges et les actes destructeurs passés et en cours, commis par les états, dont la France :

https://www.babelio.com/livres/Autissier-Une-bouteille-a-la-mer-BD/1831274#!Une bouteille à la mer (BD)

infosCritiques (7)Critiques presse (4)Citations (1) Forum

9782754844475

10/09/2025

Futuropolis / AlbumsRésumé :

Au milieu de l`océan Arctique, Isabelle Autissier confie à la mer un SOS dans une bouteille... à l`attention de Zelba, avec l`envie de faire un livre à deux. L`une est une navigatrice de renom, première femme à avoir fait le tour du monde en solitaire, présidente d`honneur du WWF France et spécialiste de la mer, l`autre une autrice drôle et engagée et fut championne du monde junior d`aviron ! Ensemble, elles vont à la rencontre de personnes d`horizons différents, ayant en commun la protection des mers et océans : des spécialistes comme la biologiste Françoise Gaill, le professeur en écologie marine Didier Gascuel, l`ambassadeur des pôles et des océans Olivier Poivre d`Arvor ou encore la présidente de Sea Shepherd France, Lamya Essemlali. Avec ces témoignages et de beaux souvenirs de mer racontés par Isabelle Autissier, Zelba a réalisé un reportage, comme une nouvelle bouteille à la mer.

22 janvier 2026

Une bande dessinée de plus qui nous décrit toutes les prédations auxquelles sont confrontées les espaces maritimes. Ici essentiellement l'océan Atlantique.

C'est descriptif, sourcé, didactique, académique presque puisque les protagonistes sont une dessinatrice de bande dessinée germanique, un ambassadeur des pôles et des océans, écrivain et ancien dirigeant de radio, un professeur d'écologie marine et directeur du pôle halieutique, mer et littoral à l'Institut Agro de Rennes et membre du Conseil scientifique de l'Ifremer, une biologiste océanographe de la fondation Tara Océan (partenaires : BNP, CMN naval, AXA, CapGemini), vice-présidente de la Plateforme Océan Climat...

Je ne parle pas de l'ancienne égérie des navigatrices, présidente d'honneur du WWF-France.

Bref du beau monde qui, vu leurs âges et leurs professions, ont largement contribué à l'état dans lequel se trouve la planète et les océans, quel qu'il soit, constat réaliste ou alarmiste, et pour qui l'activisme consiste à vouloir aller dans la même direction avec des garde-fous nous permettant de continuer longtemps avec le même paradigme. Pourquoi pas, cela ne mange pas de pain, surtout pas le leur.

Graphiquement, c'est du dessin orienté jeunesse, limite caricatural lorsque la dessinatrice se croque elle-même. A vouloir accentuer certains traits physiques de sa personnalité, elle frise l'outrance et c'est dommage.

Pareil lorsqu'elle essaie de faire preuve de modernité en mettant en scène certaines de ses pensées ou saynètes de sa vie de couple avec dérision. le féminisme qu'elle dessine consiste à présenter un mari soumis et servile qui accepte avec un sourire béat de tenir le rôle que sa femme dessinatrice lui assigne. le féminisme comme symétrique sexuel du machisme, bof bof...Comme c'est un peu l'ouverture de la bande dessinée, cela donne un ton bizarre à la suite.

Reste le public visé par cet ouvrage : jeune nécessairement pour entrer dans le graphisme et l'humour décrit précédemment.

Et le but : dresser un constat, alerter, mais est-ce nécessaire ?

Tout le monde ici le sait et sait bien aussi que la pêche industrielle, la spoliation indirecte des ressources halieutiques de toutes les populations côtières d'Afrique et d'ailleurs est le prix à payer (par eux) pour que tous les lecteurs ici et les gens cités plus haut (pour nous donc) puisse réfléchir à la tenue du prochain sommet "one ocean" ou "cop 59" devant un pavé de saumon au four.

Reste que la description formelle des problèmes est bien rendue. Froidement, scientifiquement.09 octobre 2025

Une bouteille à la mer de Zelba et Isabelle Autissier est une BD documentaire qui multiplie les fronts et qui frappe par la richesse de son propos, bien qu'elle adopte un rythme parfois décousu, sautant des abysses marines aux pôles, au gré des rencontres et des anecdotes. C'est l'une de ses forces et parfois une de ses limites : chacun y navigue selon ses affinités ou se perd, emporté par l'humour ou une digression scientifique inattendue.

Au fil des pages, le lecteur découvre des figures marquantes telles que Françoise Gaill, biologiste ayant travaillé sur les Tuniciers marins et militante pour l'intégration de l'océan dans les débats du GIEC ; Isabelle Autissier elle-même, mais aussi Didier Gascuel, spécialiste des ressources halieutiques, Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes, ou encore Pierre-Ange Guidicelli, tous engagés pour la cause des océans. L'album qualifie justement ces activistes de « vous êtes les apôtres de la mer », incitant à reconnaître la portée quasi spirituelle de leur engagement.

La dimension institutionnelle est largement abordée, avec des acteurs comme l'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer), l'AFM, la fondation Tara, l'INEE ou l'IPOS, qui structurent la recherche, l'éducation et la gouvernance de l'océan à l'échelle internationale.

Le livre n'esquive pas le politique : il fait appel à la collaboration de tous les partis, à l'exception explicite du Rassemblement National, ce qui apporte une coloration militante à l'ouvrage et politise hélas le propos – une démarche assumée et susceptible de susciter le débat.

D'un point de vue pédagogique, on y apprend que la France possède le 1er ou 2d domaine maritime mondial en surface (ZEE). Cela souligne l'immense responsabilité politique, économique, scientifique et militaire du pays, mais aussi les multiples enjeux liés à ce « trésor » souvent méconnu par le grand public.

Une image centrale de l'album est celle de l'étoile de mer à cinq branches, symbolisant les facettes de la puissance maritime : 1) la souveraineté juridique (ZEE, droits internationaux), 2) la force militaire, 3) la puissance économique, 4) la science, la recherche et la capacité à connaître l'océan et 5), l'impact sur le climat (régulation, biodiversité, puits carbone).

Cette étoile incarne de manière didactique la complexité et l'universalité des enjeux marins.

Enfin, le choix d'un appel permanent au dialogue, d'une coopération scientifique et citoyenne, s'impose dans toute la BD : parler, convaincre, agir ensemble, sont répétées comme un mantra. Mais la politisation sur la question des alliances compromet en partie la portée universelle de l'appel, en refusant certains partenaires.

En somme, Une bouteille à la mer est une lecture dense, engagée, foisonnante et éducative, appuyée par des dessins pétillants et expressifs de Zelba, qui rendent accessibles témoignages, luttes, institutions et données scientifiques. le propos digressif en fait une fresque polyphonique, à la croisée de l'essai, du plaidoyer et de l'autofiction graphique. -

Peut-être un cinquième.

- Par Thierry LEDRU

- Le 17/01/2026

Je ne sais pas trop où je vais dans le tome 4, "TERRE SANS HOMMES", non pas dans le scénario que j'ai en tête, dans les grandes lignes, mais dans le volume que ça prendra.

Ce que mon ordinateur me sort comme données pour chaque manuscrit.

Tome 1 : LES HÉROS SONT TOUS MORTS :134 pages / 42 608 mots / 252 662 caractères

Tome 2 : TOUS, SAUF ELLE : 208 pages / 85 117 mots / 514 834 caractères

Tome 3 : LE DÉSERT DES BARBARES : 332 pages / 108 178 mots / 640 705 caractères

Tome 4 : TERRE SANS HOMMES (en cours d'écriture) : 88 pages / 40 610 mots / 239 583 caractères

Je pense que je suis au premier tiers. Même si j'ai le scénario en tête, je ne peux pas estimer la longueur de chaque passage. Sans parler du fait que des surprises dans le scénario peuvent devenir incontournables. Je ne maîtrise pas tout :)

La nécessité d'un tome 5 commence à pointer son nez. La nuit dernière, j'y ai réfléchi. L'avantage, à la retraite, c'est que quand le sommeil est en mode absent, ça n'engage aucunement la journée à venir. Il suffira d'une sieste pour combler le manque.

Et donc, puisque cette série de romans a débuté par un roman contemporain dans la catégorie "polar" (Les héros sont tous morts) et qu'ensuite, tout bascule dans une trilogie d'anticipation, j'en arrive à me demander si le tome 5 ne pourrait pas aller encore plus loin, non pas une anticipation proche mais une projection lointaine, pas dans les décennies à venir mais au siècle prochain.

J'ai donc tenté d'identifier les éléments prioritaires pour décrire le monde dans les années 2100. Et j'ai vite réalisé que c'était impossible, totalement illusoire. Aucune prédiction, aucune projection, aucune modélisation ne pourrait aujourd'hui établir un état des lieux aussi lointain. Les risques en cours, les menaces identifiées, les déséquilibres étudiés, les dégradations de toutes sortes, climatiques, écologiques, économiques, financières, sociales, politiques, tout est tellement exponentiel, tout va tellement vite que les têtes chercheuses les plus performantes ne s'en tiennent qu'à des hypothèses, en ajoutant juste que les possibilités d'erreurs dans les projections sont par contre certaines.

On ne sait pas où on va. On sait juste que ça n'est pas la bonne direction.

J'en ai donc conclu qu'il serait préférable que le tome 4 soit le dernier. Ce qui s'y trouve est déjà suffisamment inquiétant.

Je ne sais pas, en fait.

J'écris un peu, de temps en temps, je vais doucement. L'idée de cette série de romans après la publication du tome 1 a germé il y a quatre ans. Je suis incapable de dire quand je poserai le point final au tome 4.

Ni même s'ils seront édités. La décision ne m'appartient pas.

"Les héros sont tous morts" est une histoire finie. L'idée d'une suite n'était pas du tout programmée. Si les trois tomes suivants ne sont pas édités, ils ne manqueront à personne vu que personne ne les attend.

Mais, moi, j'ai envie de connaître la suite :)

-

TERRE SANS HOMMES : Imaginons.

- Par Thierry LEDRU

- Le 12/01/2026

Imaginons qu'une entité secrète, genre Bilderberg ou autre (ça ne manque pas en fait) réalise qu'en laissant l'humanité se développer et exiger la continuité de la croissance, c'est l'entité elle-même qui sera sous la menace de sa disparition étant donné que la croissance représente le carburant menant nos sociétes consuméristes (et toutes les autres ) dans le mur.

Imaginons que cette entité à la tête de laquelle se tient l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité réalise que les bases de survie que chaque membre de cette entité à fait construire dans des lieux susceptibles de les préserver ne seront pas suffisantes pour les sauver et que les atteintes multiples à la vie sur Terre les condamneront.

Imaginons que cette entité, sous les ordres d'un maître tout puissant que personne n'oserait contredire décide de réduire considérablement la masse d'individus peuplant la Terre afin de stopper l'évolution destructrice du vivant tout en sachant qu'il est déjà trop tard pour les sauver eux-mêmes et qu'il s'agit avant tout de préserver la pérénité de cette entité elle-même, à travers les générations, comme il en a toujours été depuis des siècles et que les descendants de cette entité ayant survécu grâce au sacrifice de leurs aînés soit en mesure d'organiser une nouvelle humanité, un groupe humain dans l'adoration inconditionnelle de l'entité.

Imaginons maintenant que le chaos que cette entité déclenche en détruisant les éléments essentiels de l'ordre planétaire soit imité par la Terre elle-même, sans que personne n'y comprenne rien, et que le plan élaboré par l'entité échappe complètement à l'ensemble de ses membres.

Imaginons que plus rien ne soit sous contrôle.

Qui de l'homme solidaire du barbare est le plus à même de survivre ?

Comment concevoir une Terre habitée par des survivants éparpillés, n'ayant plus aucun contact entre eux, en dehors des voisins les plus proches ?

Comment se projeter dans un futur post apocalyptique quand une situation aussi inconnue n'a jamais été vécue ?

Je ne parle pas d'une période similaire à celle de l'après seconde guerre mondiale où tout ce qui pouvait contribuer à reconstuire le monde humain était disponible. Je parle d'un monde humain qui n'a plus accès à rien.

Ni pétrole, ni électricité.

Imaginez maintenant ce que cela signifie.

Voilà cinq ans que je lis tout ce qui existe dans le domaine.

Par le progrès, nous avons bâti un château de cartes.

Loin de moi l'idée de renier le progrès dans son utilité.

Je serai sans doute mort aujourd'hui si un chirurgien ne m'avait pas opéré. Et je sais bien qu'il en est de même pour des milliards d'individus. Le problème, ça n'est pas le progrès accompli depuis le début de la révolution industrielle, le problème, c'est que nous n'avons mis en place aucune limite, aucune barrière, aucun contrôle et que le mouvement s'autoalimente sans que personne ne soit en mesure de le stopper et que ce progrès a atteint un point haut, celui de la limite des ressources de la planète.

Il faudra bien qu'un événement se charge de mettre un frein, voire de déclencher un arrêt brutal. Car ce qui est certain, désormais, c'est que ça sera brutal.

Est-ce qu'il s'agira du réchauffement climatique et de ses multiples conséquences, est-ce que ça sera une crise économique systémique, une crise financière, des conflits majeurs déclenchés par des fous, est-ce que ça sera un mix de tout ça étant donné que tout est irrémédiablement lié ?

Je n'en sais rien mais voilà sur quoi je m'astreins à écrire depuis que l'idée d'écrire la suite de "Les héros sont tous morts" s'est invitée.

J'ai découvert cette video et cette musique il y a peu. Je la regarde et l'écoute, à chaque fois, avant de reprendre l'écriture de "Terre sans hommes". .

LES HÉROS SONT TOUS MORTS (roman)