Blog

-

Rien à foutre

- Par Thierry LEDRU

- Le 22/10/2024

Il y a plus de vingt ans qu'on a jeté la télévision. Mais on a chacun un ordinateur portable et on y regarde, uniquement en replay pour virer les publicités, des jeux de réflexion, SLAM, notamment.

Je suis effaré par le nombre de candidats qui annoncent sans aucun problème que s'ils gagnent suffisamment, ils s'offriront une croisière dans les Caraïbes, un séjour aux îles Seychelles, un safari au Kenya, des vacances à Bali etc etc...

Après moi, le déluge.

Rien à faire des effets de mes actes, j'ai gagné du pognon, j'en profite et j'emmerde les autres.

Il y a des jours où j'aimerais que tous ces gens disparaissent. J'en suis même arrivé à ne plus ressentir la moindre compassion quand un avion de ligne s'écrase ou qu'un paquebot de croisière s'échoue ou coule. La première fois, c'était pour le naufrage du Costa Concordia.

Rien à foutre. Clair et net.

-

Reverdir les villes

- Par Thierry LEDRU

- Le 21/10/2024

La Métropole de Lyon va enlever 400 ha de béton pour limiter les inondations

« Sur l’ensemble de la métropole, on a déjà décrouté 20 ha. Cela demande beaucoup d’ingéniosité aux différents métiers (espaces verts, voiries) pour arriver à planter car selon la rue, le profil est différent. Il a fallu que les agents comprennent pourquoi il fallait le faire, s’approprient les différentes techniques, et que cette eau qui arrive n’est pas mauvaise pour les arbres »

Texte: Laurie DebovePhotographie: Gregory Dubus / iStock21 octobre 2024

Face à l’intensité du dérèglement climatique, précipitations et inondations font partie des événements météorologiques que nous subirons de plus en plus en France. Pour réparer le cycle de l’eau en milieu urbain, la Métropole de Lyon a commencé à enlever le béton au pied des arbres. Ravie des premiers résultats, la Métropole s’est fixée comme objectif de désimperméabiliser 400ha d’ici 2026.

Lyon : des arbres pour réparer le cycle de l’eau

La Métropole de Lyon, constituée de 59 communes, compte 1,3 million d’habitants sur 55 000 hectares. Avec autant de foyers, les fortes pluies entraînent un problème de saturation des stations d’épuration, qui rejettent alors de l’eau sale dans le Rhône. Surtout, des années de politique d’aménagement du territoire favorisant le tout-béton entraînent des inondations de plus en plus fortes dans un contexte de dérèglement climatique.

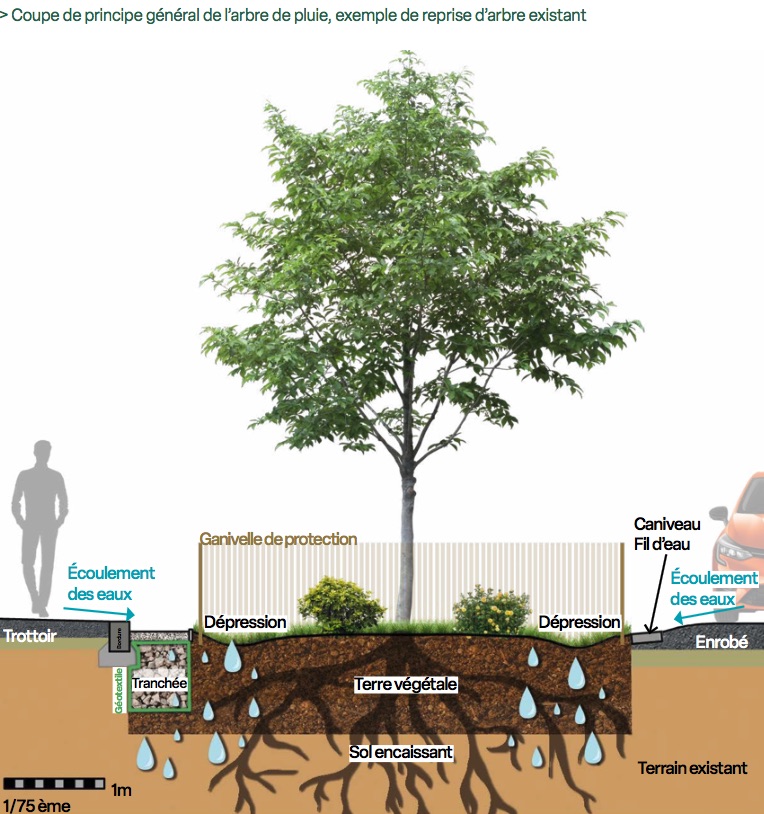

Pour favoriser la captation de l’eau dans le sol, la métropole a mis en place un grand programme de désimperméabilisation. Parmi les outils utilisés, un concept au nom poétique : « les arbres de pluie ». Il s’agit d’enlever le bitume au pied des arbres sur une zone d’environ 10m2 pour que l’eau de pluie s’infiltre mieux dans le sol.

« Un arbre de pluie est capable de récolter de l’eau sur 400m2. L’eau est aiguillée vers une fosse pour ne pas raviner le pied des arbres, qui est donc plus bas que le reste de la chaussée. Cela a si bien marché qu’on a décidé d’intégrer cette technique sur un système de fosse continue. En prime, connecter les arbres entre eux les rend beaucoup plus résistants grâce aux mycorhizes qui les relient dans le sol » explique Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l’environnement, pour La Relève et La Peste

Les cinq premiers arbres de pluie ont été aménagés rue Vauban dans le Lyon 6e en novembre 2021. Le suivi de ces arbres montre que l’infiltration complète des pluies de la rue (660m2) est possible avec une surface perméable de 65 m2 pour des pluies de faible à moyenne intensité. Pendant l’hiver, les arbres ont infiltré 24mm par jour et pendant l’été jusqu’à 40 mm par jour, et 20 mm en 20 min.

Un arbre de pluie – Crédit : Métropole Grand Lyon / J.Sanabria

En 2023, la Métropole de Lyon a vu les choses en grand. Suite à trois ans de préparation, elle a planté 52 000 arbres, un chiffre record sur une année, supérieur aux trois dernières années réunies.

« Sur l’ensemble de la métropole, on a déjà décrouté 20 ha. Cela demande beaucoup d’ingéniosité aux différents métiers (espaces verts, voiries) pour arriver à planter car selon la rue, le profil est différent. Il a fallu que les agents comprennent pourquoi il fallait le faire, s’approprient les différentes techniques, et que cette eau qui arrive n’est pas mauvaise pour les arbres » précise Pierre Athanaze pour La Relève et La Peste

Mise en place d’une fosse continue – Crédit : Métropole Grand Lyon, Livret Technique « Les arbres de pluie »

Pendant des décennies, certaines villes mettaient des bordures autour des arbres pour empêcher l’eau considéré comme polluée d’aller à leurs pieds. Point de préoccupation majeure : le sel utilisé pour déneiger les routes en hiver. Des échanges avec Montréal leur ont montré qu’il n’était pas si nocif que ça selon les quantités appliquées. La métropole est suivie dans le cadre du programme européen « LIFE artisan » pour mesurer les résultats en termes de volume d’eau connectés, mais également de la viabilité des arbres et de la biodiversité qui revient.

« On mesure la tensiométrie (mesure de tension de l’eau du sol, ndlr), la température mais également le nombre d’espèces. On s’est d’abord intéressés aux espèces aériennes que sont les insectes pollinisateurs et les oiseaux. On va désormais recenser la faune du sol comme les vers de terre et les collemboles » détaille Pierre Athanaze pour La Relève et La Peste

En finir avec les îlots de chaleur

Cerise dans la canopée : les arbres libérés du béton poussent beaucoup plus vite avec des croissances de 15 à 30cm pour certains. Cela accroît d’autant plus rapidement la biodiversité tout en créant des îlots de fraîcheur bénéfiques à toutes les espèces humaines et non-humaines du territoire.

« Le système de fosse continue permet de rafraîchir nos quartiers car cela rapproche les arbres de hauteur différente, les grands arbustes et les couvres-sols. Dans les endroits végétalisés, on gagne 4,2°C de fraîcheur en moyenne et jusqu’à 7,4°C pendant les canicules ! » se réjouit Pierre Athanaze pour La Relève et La Peste

Avec sa position en sortie de la vallée du Rhône et l’absence de vents d’Est, Lyon est en effet l’une des villes qui se réchauffe le plus vite en France. Selon un rapport de L’European Data Journalism Network, publié en 2018, Lyon est la plus grande ville de France touchée par le réchauffement climatique. La température y aurait augmenté de plus de 4 degrés en moyenne selon la ville de Lyon. Au-delà de réparer le cycle de l’eau, la plantation d’arbres a donc des effets vertueux pour faire face aux canicules qui seront de plus en plus fréquentes.

Place Jules Guesde

Place Jules Guesde

« Nous avons repris 9 hectares de bitume grâce à la plantation de végétaux. Cela correspond à 13 terrains de football. Si nous voulons rendre la ville moins chaude en été, c’est toujours mieux que le soleil tape sur des arbres que sur du goudron » se félicite Grégory Doucet, maire de Lyon issu d’une coalition politique écologique et gauche

2024 verra moins d’arbres plantés dans la Métropole pour que les agents puissent se concentrer sur l’entretien et la viabilisation de tous ceux plantés en 2023. La suite s’organise désormais sur le temps long : la métropole de Lyon veut débitumer 400 hectares de son territoire d’ici à 2026, entre anciennes et nouvelles plantations.

Un autre monde est possible. Tout comme vivre en harmonie avec le reste du Vivant. Notre équipe de journalistes œuvre partout en France et en Europe pour mettre en lumière celles et ceux qui incarnent leur utopie. Nous vous offrons au quotidien des articles en accès libre car nous estimons que l’information doit être gratuite à tou.te.s. Si vous souhaitez nous soutenir, la vente de nos livres financent notre liberté.

-

Impacts de l’élevage sur l’environnement

- Par Thierry LEDRU

- Le 21/10/2024

Conservation Nature > Écologie > Les menaces écologiques sur la biodiversité > Agriculture – Élevage > Impacts de l’élevage sur l’environnement

Impacts de l’élevage sur l’environnement

L’élevage serait l’un des causes principales des problèmes environnementaux majeurs d’après un rapport de la FAO (Food and Agriculture Organization – Organisation des Nation Unies pour l’alimentation et l’agriculture) : réchauffement de la planète, dégradation des terres, pollution de l’atmosphère et des eaux et perte de biodiversité.

La croissance de la population et des revenus dans le monde entier, à laquelle vient s’ajouter l’évolution des préférences alimentaires, stimulent un accroissement rapide de la demande de viande, de lait et d’œufs, tandis que la mondialisation alimente le commerce d’intrants et d’extrants. En 2000, 229 millions de tonnes de viande étaient consommées : 465 millions de tonnes le seront en 2050. La consommation de lait augmentera quant à elle de 580 à 1 043 millions de tonnes sur la même période. On assiste à une croissance accélérée de la production de porcins et de volailles (essentiellement en exploitations industrielles) et un ralentissement de celle de bovins, ovins et caprins qui font souvent l’objet d’élevages extensifs. Aujourd’hui, 80 pour cent de la croissance du secteur de l’élevage est le fait des systèmes industriels.

Or l’élevage serait l’un des causes principales des problèmes environnementaux majeurs d’après un rapport de la FAO (Food and Agriculture Organization – Organisation des Nation Unies pour l’alimentation et l’agriculture) : réchauffement de la planète, dégradation des terres, pollution de l’atmosphère et des eaux et perte de biodiversité. Les conséquences écologiques de l’élevage sont détaillées ci-dessous.

Déforestation

Le secteur de l’élevage est de loin le plus gros utilisateur anthropique de terres. Le pâturage occupe 26 pour cent de la surface émergée de la terre, tandis que la production fourragère requiert environ un tiers de toutes les terres arables. L’expansion des parcours pour le bétail est un facteur clé de déboisement, en particulier en Amérique latine: quelque 70 pour cent de terres boisées de l’Amazonie servent aujourd’hui de pâturages, et les cultures fourragères couvrent une grande partie du reste. Environ 70 pour cent de tous les pâturages des zones arides sont considérées comme dégradées, surtout à cause du surpâturage, de la compaction des sols et de l’érosion imputables aux activités de l’élevage.

Réchauffement climatique

Le secteur de l’élevage a un rôle (souvent méconnu) dans le réchauffement de la planète. La FAO a ainsi estimé que l’élevage est responsable de 18 pour cent des émissions des gaz à effet de serre, soit plus que les transports ! Si on considère le secteur agricole dans son ensemble, l’élevage représente à lui seul 80 % des émissions. Les activités d’élevage sont ainsi responsables de l’émission de nombreux gaz responsables de l’effet de serre :

Dioxyde de carbone

9% des émissions anthropiques de dioxyde de carbone sont produites par l’élevage. Ce gaz est du non seulement à l’expansion des pâturages et des terres arables pour les cultures fourragères, mais aussi à l’utilisation de l’énergie comme carburant, comme chauffage des bâtiments d’élevage… En France, la part agricole dans les émissions françaises totales est de 14 %. L’intensification de l’effet de serre due à l’accumulation des émissions anthropiques de dioxyde de carbone représente 60 % du renforcement anthropique total de l’effet de serre

Méthane

37 % des émissions anthropiques de méthane sont produites par l’élevage. La source principale de méthane est la fermentation entérique des ruminants. Mais aussi la fermentation des déjections animales dans les fosses de stockage émet un tel gaz. Ces deux éléments représentent environ 80 % des émissions de méthane agricole. En France, la part agricole dans les émissions françaises totales est de 70 % ! Ce gaz serait actuellement responsable de 18 % à 19 % de l’effet de serre total.

Protoxyde d’azote

65% des émissions anthropiques de protoxyde d’azote sont produites par l’élevage. L’élevage représente à hauteur de 75-80% des émissions de protoxyde d’azote agricoles. Les principales sources d’émissions sont l’épandage d’engrais azotés et processus de dégradation dans le sol et le tassement des sols lié au calendrier de travaux chargé et utilisation d’engins agricoles lourds. En France, la part agricole dans les émissions françaises totales est de 76 % ! La contribution du protoxyde d’azote ou oxyde nitreux représente environ 6 % du total des gaz à effet de serre.

Ammoniac

64% des émissions anthropiques d’ammoniac sont produites par l’élevage. Le secteur agricole est d’ailleurs la principale source d’émission avec 94 % des émissions !

A l’échelle nationale, les activités agricoles sont à l’origine du quart des émissions de gaz à effet de serre. Dans cette fraction l’élevage représente un tiers dont l’essentiel est dû aux émissions de méthane, lui-même étant principalement issu des fermentations entériques des bovins. Toutefois toutes les activités agricoles ne produisent pas de la même façon des gaz à effet de serre. En France, les sols agricoles seraient responsables de 47 % des émissions, suivis de la fermentation entérique (26 %), des déjections animales (18%) et enfin de la consommation d’énergies (9%).

Pollution de l’air

Les activités industrielles et agricoles conduisent à la libération de beaucoup d’autres substances dans l’atmosphère, dont beaucoup dégradent la qualité de l’air. Ces polluants sont notamment le monoxyde de carbone, les chlorofluorocarbures, l’ammoniac, les oxydes d’azote, le dioxyde de souffre et d’autres composés organiques volatiles. En présence d’humidité atmosphérique et d’oxydants, le dioxyde de souffre et l’oxyde d’azote sont convertis en acide sulfurique et nitrique. Ces acides sont nocifs lorsqu’ils sont en suspension dans l’air pour les voies respiratoires.

De plus, ces polluants présents dans l’air retournent dans la terre sous forme de pluie ou neige acide qui peuvent ainsi endommager les cultures, les forêts et acidifier les étendues d’eau comme les lacs, qui deviennent ainsi impropre à toute vie animale ou végétale. En outre, les polluants atmosphériques peuvent également être transportés par le vent à plusieurs centaines de kilomètres du lieu où ils sont libérés et ainsi influencer sur des surfaces importantes.

La volatilisation de l’ammoniac (qui est nitrifié dans le sol après le dépôt) est la principale cause d’acidification des dépôts atmosphériques secs et humides. Il provient en grande partie des excréments du bétail.

Les animaux d’élevage ne représentent par contre qu’une faible part de la libération directe de carbone dans l’atmosphère. Toutefois cette part augmente lorsqu’on considère les libérations indirectes lié à cette activité telle que : la combustion de combustibles fossiles pour produire des engrais minéraux pour la production d’aliments, la libération de méthane par la décomposition des engrais et du fumier, le changement d’utilisation des terres pour la production d’aliments ou pour le pâturage, la dégradation des terres, l’utilisation des combustibles fossiles pour la production animale ou encore l’utilisation de combustibles fossiles pour la production et le transport des produits animaux.

Pollution des milieux aquatiques et consommation en eau

Le secteur de l’élevage a un impact énorme sur l’utilisation de l’eau, la qualité de l’eau et les écosystèmes aquatiques. La production animale a de fortes retombées sur les disponibilités en eau, car elle consomme plus de 8% des utilisations humaines d’eau à l’échelle mondiale, essentiellement destinée à l’irrigation des cultures fourragères. Dans les régions aux faibles ressources hydriques, la quantité d’eau utilisée pour la production animale pourrait dépasser celle servant à satisfaire les besoins alimentaires des humains. Ainsi, on estime que pour produire un litre de lait il faut 990 litres d’eau !

Il est attesté que c’est la plus grande source sectorielle de polluants de l’eau -principalement déchets animaux, antibiotiques, hormones, produits chimiques des tanneries, engrais et pesticides utilisés pour les cultures fourragères, et sédiments des pâturages érodés. Si l’on ne dispose pas de chiffres mondiaux, on estime qu’aux Etats-Unis, l’élevage et l’agriculture fourragère sont responsables de 37% de l’utilisation de pesticides, de 50% de celle d’antibiotiques, et d’un tiers des charges d’azote et de phosphore dans les ressources en eau douce. Le secteur engendre aussi près des deux tiers de l’ammoniac d’origine anthropique, qui contribue sensiblement aux pluies acides et à l’acidification des écosystèmes.

L’Asie de l’Est et du Sud-Est est l’une des zones de production animale les plus importantes du monde ; les secteurs du porc et de la volaille prédominent et représentent les deux principales sources de pollution des eaux liées à l’élevage. Aujourd’hui, l’Asie de l’Est comprend bien plus de la moitié des troupeaux de porcs du monde et plus du tiers de la volaille mondiale.

Impact sur la biodiversité

La quantité d’animaux destinés à la consommation représente également un péril pour la biodiversité de la Terre. Les animaux d’élevage constituent environ 20 pour cent de la biomasse animale terrestre totale, et la superficie qu’ils occupent aujourd’hui était autrefois l’habitat de la faune sauvage. Dans 306 des 825 écorégions terrestres identifiées par le Fonds mondial pour la nature (WWF), les animaux de ferme sont identifiés comme « une menace », tandis que 23 des 35 points chauds du monde pour la biodiversité de Conservation International – caractérisés par de graves niveaux de perte d’habitats -ressentent de l’élevage.

Impact sur le sol et l’érosion

La compactation superficielle du sol est l’un des impacts directs du bétail sur les propriétés physiques du sol. La densité apparente du sol croit lorsque l’on augmente la charge animale. Il résulte du piétinement répété. Les sols riches en éléments fins, limons et argiles non gonflantes, sont les plus sensibles. Le tassement du sol se produit surtout au moment où il est humide, très peu lorsqu’il est sec.

La diminution de la porosité qui résulte du tassement réduit les capacités d’infiltration accroît le ruissellement au moment des chutes de pluies. La végétation, moins bien alimentée en eau, devient clairsemée puis disparaît, la flore s’appauvrit, la production de biomasse diminue. Ce sont surtout les ligneux qui révèlent ce phénomène.

L’érosion des sols résulte d’une combinaison de facteurs (climat, agriculture, élevage), dont il est bien difficile d’évaluer les parts respectives. L’intensité de l’impact sur les sols est plus forte sous l’effet des activités agricoles, comparativement aux activités pastorales ; dans le premier cas, il y a destruction de la couverture végétale et parfois aggravation de l’emprise érosive du fait de certaines pratiques culturales (labour dans le sens de la pente). A l’inverse, l’impact de l’élevage sur les sols peut être considéré comme plus important en termes d’extension géographique, en raison de la plus grande proportion de parcours par rapport aux cultures dans les zones arides.

-

Panga, la vache noyée et les vers de terre.

- Par Thierry LEDRU

- Le 21/10/2024

A la suite des inondations en Ardèche, Haute-Loire, Lozère etc... des milliers de personnes se sont attristées de la mort de la vache "Panga", emportée par le courant et retrouvée à plusieurs kilomètres de son champ.

On peut facilement supposer que la plupart de ces personnes mangent des animaux et ne se préoccupent aucunement de l'horreur des abattoirs.

On peut supposer également que la plupart de ces personnes n'ont qu'une idée très approximative de l'importance considérable de la biodiversité.

Les vers de terre décimés dans les champs labourés les attristent-ils ? Et pourtant, un champ labouré, c'est juste devenu un immense charnier...

Radio France

Publié le 21/10/2024 06:27

Temps de lecture : 4min

Des bisons en Belgique, en juillet 2020 (JEAN-MARC QUINET / MAXPPP)

La Colombie accueille à partir de lundi 21 octobre la 16e édition de la COP sur la biodiversité, avec l'ambition de stimuler la mise en œuvre d'objectifs de sauvegarde de la nature d'ici 2030. Parmi ces objectifs : la préservation et la réintroduction d'espèces disparues ou menacées.

Le bison d'Europe, par exemple. Il avait disparu à l'état sauvage il y a près d'un siècle, victime de la chasse, de la pression démographique et du déboisement. Mais depuis les années 50, il fait l'objet de programmes de réintroduction, qui "ont démarré par des individus captifs, avec une phase de réacclimatation à l'environnement naturel qui peut durer parfois des décennies. L'idée, c'est de laisser vivre !", explique François Sarrazin, professeur d'écologie, spécialiste de la conservation au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Des milliers de bisons présents dans l'est de l'Europe

"Laisser vivre", c'est ce que l'on appelle le réensauvagement. Et cela fonctionne : près de 7 000 bisons sont désormais présents à l'état sauvage dans l'est de l'Europe, de la Pologne à l'Ukraine en passant par la Biélorussie et même chez nos voisins suisses.

Les forêts dans lesquelles les bisons évoluent en profitent également : "De plus en plus d'éléments convergents montrent que ce type d'animaux a des effets positifs, souligne François Sarrazin. Par le déplacement de graines, les plantes qui sont consommées et rejetées plus loin, par le fait qu'ils piétinent les sols, par le fait qu'ils vont consommer certaines plantes et donc laisser de la place à d'autres plantes qu'ils ne consomment pas..."

Ces espèces sauvages permettent également aux forêts de stocker davantage de CO2. C'est ce qu'ont prouvé des scientifiques l'année dernière. Ils ont listé neuf espèces qui jouent en quelque sorte le rôle de paysagiste, et qui contribuent à faciliter la capture du carbone. Parmi elles : l'éléphant des forêts, le bœuf musqué, et évidemment le bison.

Le ver de terre, "ingénieur du sol"

Beaucoup plus discret que le bison, et régulièrement oublié des débats sur la biodiversité : le lombric. "Quand on parle de biodiversité, on pense aux mammifères : le gorille, l'éléphant, le loup... Mais toute la faune qui vit dans le sol était exclue jusqu'ici, affirme Christophe Gatineau, un agronome qui vit en pleine nature près de Limoges et qui vient de créer la Ligue de Défense des vers de terre. Souvent, les gens disent que le ver de terre 'c'est moche'. Mais un ver de terre c'est presque majestueux, en fait ! Il se déplace presque comme une couleuvre."

L'agronome Christophe Gatineau, défenseur des vers de terre près de Limoges (Haute-Vienne). Octobre 2024 (BORIS HALLIER / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Christophe Gatineau cultive ses poireaux, ses carottes ou ses tomates avec le plus grand soin, et lui est bien conscient du travail que les vers de terre fournissent tous les jours sous nos pieds : "Le ver va avaler de la terre ou de la matière organique, et la mélanger aux argiles, comme on pétrit la pâte à pain. C'est le seul à pouvoir faire ça. Et en même temps il va avoir un impact sur la porosité du sol, avec une meilleure rétention de l'eau, une meilleure infiltration..."

"L'oxygène va pouvoir, grâce à lui, pénétrer dans le sol. Donc avoir des vers de terre dans son sol, cela veut dire que le sol est vivant."

Christophe Gatineau, agronome

à franceinfo

Les vers de terre sont aussi une source d'alimentation pour d'autres espèces, le rouge-gorge par exemple, qui raffole des lombrics. Mais comme de nombreuses autres espèces, les vers sont eux aussi menacés. Appauvrissement des sols, techniques de labour trop invasives : ces invertébrés font face à toutes sortes de pressions, notamment l'utilisation des pesticides. "Une application de glyphosate à la dose recommandée ne va pas tuer les vers de terre, précise Céline Pelosi, directrice de recherche à l'INRAE à Avignon. Par contre, l'utilisation répétée de doses de glyphosate peut conduire à des effets sur l'activité, la reproduction, la croissance... et donc, in fine, diminuer la capacité à terme des populations de vers de terre à se maintenir."

Lors de la dernière COP biodoversité il y a deux ans, les Etats s'étaient engagés à réduire de moitié d'ici 2030 les risques liés aux pesticides.

-

Pour être édité

- Par Thierry LEDRU

- Le 18/10/2024

Pour être édité, il faut avoir lu, beaucoup, énormément, non pas lire des histoires mais lire de l'écriture.

J'entends par là des ouvrages dont la qualité de l'écriture nourrit l'histoire et non pas des ouvrages dont l'écriture n'est qu'un moyen de raconter une histoire.

La différence ne saute pas aux yeux mais elle est pourtant essentielle.

J'ai lu des romans dont les histoires auraient pu me tenir en haleine mais qui ont fini par me lasser parce que l'écriture n'était qu'un moyen. L'écriture doit être un objectif, une fin en soi, une mission. Dès que je commence à sauter une page ou deux ou trois, je sais que l'écriture ne me tient plus et que j'ai juste envie de connaître la fin de l'histoire. Et je sais dès lors que ce livre ne restera pas en moi, que je vais l'oublier, qu'il va disparaître dans le flot de lecture. Je n'ai jamais oublié les livres de Gide, de Camus, de Le Clezio, de Yourcenar, de Dostoïevski, de Soltjénitsine, de Georghiu, de London, d'Hemingway, de Conrad, Cendrars, Steinbeck, etc etc...

Pour être édité, après avoir beaucoup lu, il faut écrire, énormément, sans avoir peur, il faut plonger dans le bain même si on sait qu'on ne pourra que patauger, que ça sera bruyant, désordonné, destructuré et décevant. Et quand on aura été déçu, il faudra retourner lire, non pas pour chercher à copier les Grands mais pour que la musique des mots en soi commence à murmurer. Il ne s'agit pas de disséquer les plus beaux écrits mais de les absorber, non pas de les analyser ou de les autopsier mais de s'en nourrir. Quand on mange un fruit, on n'étudie pas ses molécules, on se réjouit de la matière et de tout ce qu'elle dispense. Il faut entendre l'écriture, il faut la ressentir, la laisser glisser en soi, se délecter de sa douceur ou de sa puissance, sans chercher à en comprendre le mécanisme.

C'est un travail par l'abandon, non pas un cheminement de scientifique mais une voie hédoniste. Il me semble impossible de ne pas avoir de plaisir à écrire et tout aussi impossible d'en souffrir. Ce sont en tout cas les deux éléments essentiels dans mon écriture. Je n'écris pas si je n'ai pas de plaisir et j'arrête d'écrire si je finis par en souffrir. Je n'écris que dans la joie d'écrire.

Pour être édité, il faut s'empêcher de vouloir l'être car cette pression rapportée est à la source de la douleur ou à l'absence de plaisir.

"J'écris pour être édité" est une condamnation, tout autant qu'un outrage envers l'écriture. On écrit par respect pour les histoires.

"J'écris en espérant être édité" est tout aussi invalidant. L'espoir est un dévoreur d'énergie et toute énergie gaspillée ne pourra servir à mettre les mots en forme. C'est comme si tout ce qu'on voulait écrire passait par un filtre, un tamis et c'est nécessairement une limitation. On ne peut pas se donner entièrement à l'histoire si on s'est d'abord enchaîné à l'espoir d'être édité.

Pour être édité, il ne faut pas le vouloir, il ne faut même pas l'envisager.

Ne pas penser en termes de catégorie, de cadres d'écriture, de structures reconnues, de méthodes. Sinon, ça n'est pas de l'art, c'est de la copie, ça n'est pas une création, c'est une reproduction.

Mon huitième roman va être publié. Et j'écris le quatorzième. Je l'écris très, très doucement parce que les jours où j'en éprouve le besoin sont rares. Et désormais, je l'accepte. Je sais que je ne peux pas écrire sous la contrainte. Sous ma propre contrainte. Je n'ai pas écrit une ligne de ce roman depuis plusieurs mois. Mais les personnages sont toujours en moi, ils cheminent dans ma tête, ils me proposent des situations, en abandonnent d'autres, disparaissent, reviennent, ils ne sont pas dans l'urgence, ils laissent la vie se faire. Il m'arrive de ne pas les voir pendant des semaines.

J'ai éprouvé un choc, il y a quelques jours, alors que je pédalais sur les routes de la Creuse et qu'une voiture venait de me dépasser. Si je venais à mourir avant de finir ce livre en cours, tous les personnages disparaîtraient avec moi. J'en ai eu le ventre serré. Et puis je me suis moqué de moi.

C'était absurde.

Oui, dans la réalité, c'était absurde mais dans la dimension de création littéraire, ça ne l'était aucunement.

Pour être édité, il faut vivre ses propres histoires comme si on en faisait partie, soi-même, l'auteur non pas comme le créateur d'un monde imaginé mais comme le compagnon de route de tous les personnages, un observateur chargé du compte-rendu.

Les quatre tomes de Jarwal vont donc être publiés en un seul livre. J'ai mis plusieurs années à les écrire parce qu'il était nécessaire que Jarwal chemine à son rythme, qu'il trouve sa place à mes côtés.

Il ne me quitte plus d'ailleurs. Il m'a déjà parlé d'une autre histoire à écrire. On y réfléchit tous les deux.

-

Un rappel nécessaire

- Par Thierry LEDRU

- Le 17/10/2024

Sur la manipulation des masses, j'ai déjà publié plusieurs articles.

Celui-ci est à mon sens le plus clair, concis, incontestable.

On peut y trouver de nombreux exemples.

"La stratégie du dégradé" est par exemple celle qui a servi à détruire le système scolaire jusqu'à cet état de mourant qu'on connaît aujourd'hui.

La semaine dernière, j'ai entendu un spot gouvernemental sur une radio de France bleu pour un appel à candidature pour devenir enseignant.

Quand, l'année de mes 18 ans, j'ai passé le concours pour devenir instituteur, il y avait dans la cour de l'école normale à Quimper 870 candidats garçons pour 12 places et 1022 filles pour 18 places...Et on rêvait tous de décrocher le Graal.

L'an passé, au niveau national, il manquait 4567 candidats pour pourvoir tous les postes. Et chaque année, c'est de pire en pire. On voit même passer des propositions de postes en collège sur le Bon Coin...

Stratégies de manipulation

Les stratégies et les techniques des Maitres du Monde

Les stratégies et les techniques des Maitres du Monde

pour la manipulation de l'opinion publique et de la société...

1 La stratégie de la diversion

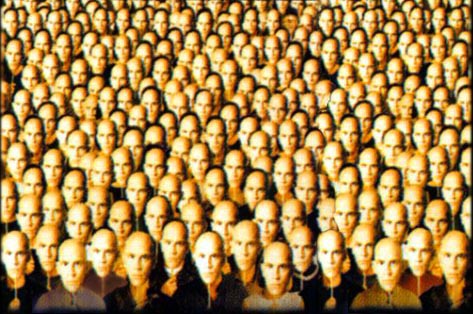

image: création de Laurent CourauElément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes.

La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie, et de la cybernétique.

« Garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, occupé, occupé, sans aucun temps pour penser; de retour à la ferme avec les autres animaux. »

(extrait de "Armes silencieuses pour guerres tranquilles")2 Créer des problèmes, puis offrir des solutions

Cette méthode est aussi appelée "problème-réaction-solution". On crée d'abord un problème, une "situation" prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple: laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore: créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics.

3 La stratégie du dégradé

3 La stratégie du dégradé

Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, en "dégradé", sur une durée de 10 ans. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisations, salaires n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution si ils avaient été appliqués brutalement.4 La stratégie du différé

Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme "douloureuse mais nécessaire", en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que "tout ira mieux demain" et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu.

Exemple récent: le passage à l'Euro et la perte de la souveraineté monétaire et économique ont été acceptés par les pays Européens en 1994-95 pour une application en 2001. Autre exemple: les accords multilatéraux du FTAA que les USA ont imposé en 2001 aux pays du continent américain pourtant réticents, en concédant une application différée à 2005. 5 S'adresser au public comme à des enfants en bas-age

5 S'adresser au public comme à des enfants en bas-age

La plupart des publicités destinées au grand-public utilisent un discours, des arguments, des personnages, et un ton particulièrement infantilisants, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas-age ou un handicapé mental. Exemple typique: la campagne TV française pour le passage à l'Euro ("les jours euro"). Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi?

"Si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celles d'une personne de 12 ans."

(cf. "Armes silencieuses pour guerres tranquilles")6 Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion

Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements...7 Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise

Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage.

Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage."La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être de la plus pauvre sorte, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures."

(cf. "Armes silencieuses pour guerres tranquilles")

8 Encourager le public à se complaire dans la médiocrité

Encourager le public à trouver "cool" le fait d'être bête, vulgaire, et inculte...9 Remplacer la révolte par la culpabilité

Faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur, à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités, ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de révolution!...

10 Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes

Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, et la psychologie appliquée, le "système" est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes.

Sylvain Timsit

© Syti.net, 2002 -

JARWAL : ébauche de couverture

- Par Thierry LEDRU

- Le 15/10/2024

Mon éditrice m'a envoyé cette première version en précisant qu'un travail reste à faire sur les couleurs.

Personnellement, j'adore.

Il s'agira donc du huitième roman.

Ni un roman pour les enfants, ni un roman pour les adultes mais une histoire qui s'adresse à ceux et celles qui sont dans un espace ou l'enfant et l'adulte ont une place identique. La féérie du "petit Peuple" et les réflexions qui explorent l'état du monde, la confrontation millénaire entre le Bien et le Mal, entre la folie et la sagesse.

-

Office français de la biodiversité

- Par Thierry LEDRU

- Le 13/10/2024

Organisme d'état. Je précise pour ceux qui en seraient encore à considérer que de s'inquiéter pour la biodiversité relève de la pathologie éco-terroriste.

Menu AFB

Menu Main Navigation AFB

Tous

nos sites

webUniversité populaire de la biodiversité

Pourquoi parler de biodiversité ?

La biodiversité en danger

Aujourd’hui, le constat est sans appel, la biodiversité est en chute libre. De nombreux animaux et plantes disparaissent, à un rythme encore jamais égalé. La disparition de la biodiversité est en train de provoquer des effets graves sur les moyens de subsistance, l’économie et la qualité de vie des populations humaines. On parle même d’extinction de masse.

Sixième extinction en vue

L’eau, le pétrole, le gaz, le charbon, les animaux, les minerais, la forêt amazonienne, ne sont pas des ressources naturelles inépuisables. Les sociétés humaines se sont servies sans compter, sans se préoccuper de l’avenir.

Depuis deux-cents ans, les extinctions d’espèces sont 10 à 1000 fois plus rapides que le rythme naturel. Un constat que 1400 scientifiques ont établi dans le monde entier. A ce rythme là, la planète va perdre 75 % de ses espèces en 500 ans. Cette 6ème extinction est cette fois causée par une seule espèce, l’espèce humaine. (Source IPBES)

Alerte rouge

68 % des populations de vertébrés (mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens) ont disparu entre 1970 et 2016, soit en moins de 50 ans.

40 % des insectes sont en déclin au niveau mondial. Depuis 30 ans, la masse des insectes diminue sur Terre de 2,5 % chaque année, alors qu’au moins 75 % des cultures alimentaires en Europe dépendent des insectes pollinisateurs.

41 % des amphibiens et 27 % des crustacés risquent de disparaître à brève échéance de la surface de la Terre ou du fond des océans.

75 % des milieux terrestres sont altérés de façon significative et plus de 85 % des zones humides ont été détruites.

66 % des milieux marins sont détériorés.

30 % de la superficie des herbiers marins qui offrent nourriture et nurserie à la faune marine ont été détruits au cours du 20ème siècle.

33 % des récifs coralliens et plus d’1/3 des mammifères marins sont menacés.

15 milliards d’arbres sont abattus chaque année dans le monde.

46 % de la couverture forestière a disparu depuis la préhistoire.

Sources : Rapport Planète vivante du WWF, Biological Conservation, IPBES)

En France

La France est le 6ème pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées. (Source, liste rouge UICN)

30 % des oiseaux des champs ont déjà disparu en France en 15 ans (Source : Unité mixte de service PatriNat - Patrimoine Naturel).

38 % des chauves-souris ont disparu en France entre 2006 et 2016, parmi 19 des 34 espèces vivant en métropole. (Source AFB)

Ce qui menace la biodiversité

Toutes les causes de l’effondrement actuel de la biodiversité résultent des activités humaines. Leurs conséquences sont déjà ressenties partout par les populations humaines. Elles affectent tous les milieux, tous les pays, toutes les espèces. Les effets sont si marqués que les experts du monde entier se sont réunis pour lister les causes, évaluer les pertes et proposer des solutions.

La destruction et l’artificialisation des milieux naturels (30 % des impacts)

Quand une forêt primaire est transformée en culture ou en pâture,

quand des prairies et des haies laissent place à une autoroute,

quand un centre commercial est bâti sur des terres agricoles,

quand un marais est asséché,

quand un cours d’eau est rectifié ou fragmenté par des barrages,

quand une mine est creusée à ciel ouvert,

nombre d’êtres vivants disparaissent directement ou indirectement.

L’expansion de l’agriculture est la forme d’artificialisation des terres de loin la plus répandue : 33 % de la surface terrestre (et environ 75 % des ressources en eau douce) sont consacrées à la culture ou l’élevage. Ce n’est toutefois pas la seule : les surfaces urbanisées ont plus que doublé depuis 1992. (source IPBES). Crédit : Jean-Louis Aubert

L’aquaculture et les équipements (industriels, urbains, touristiques) impactent considérablement les milieux naturels côtiers déjà fragiles. Crédit: Benjamin Guichard / Office français de la biodiversité

Pour aller plus loin :

La destruction de l'habitat (Naturefrance)

En chiffres (vidéos) :

État des habitats naturels en France

Régression des prairies permanentes

Vie quotidienne :

La surexploitation des ressources naturelles et le trafic illégal d’espèces (23 % des impacts)

La pêche industrielle ne laisse ni aux poissons, ni aux coquillages ni aux crustacés, le temps de reconstituer leurs populations. L’exploitation forestière entraîne l’abattage d’arbres âgés de plusieurs siècles. Les pratiques illégales de chasse et de commerce mettent en péril des espèces végétales et animales.

Pavillon noir sur les milieux marins 66 % du milieu marin sont significativement modifiés par l’action humaine, en particulier par l’exploitation de ses ressources : la pêche industrielle (moins de 10 % des effectifs des pêcheurs professionnels mondiaux) s’accapare à elle seule 55 % des ressources des océans. © Alain Nozay / Biosphoto

Mers nourricières ou mers mortes ? 33 % des prises de poissons dans le monde étaient estimées comme illicites en 2011. Un chiffre en hausse permanente. (Source IPBES). Photo : les agents du Parc naturel marin de Mayotte poursuivent la lutte contre la pêche illégale. Une pirogue à moteur a pris la fuite en laissant sur place un grand filet. Les agents ont pu dégager le filet des coraux après une heure d’efforts. Crédit: Lola Bayol / Office français de la biodiversité

La pauvreté et les famines ne font qu’accentuer la chasse, le braconnage et le commerce illégal. Crédit : Julie Molinier / Office français de la biodiversité

Le changement climatique global (14 % des impacts)

L’utilisation massive de combustibles fossiles (gaz, charbon, pétrole) émet des gaz à effet de serre, qui provoquent le réchauffement de l’atmosphère. Le changement climatique est en marche : augmentation de la température des océans, fonte des glaces, élévation du niveau de la mer. Des perturbations plus violentes et plus fréquentes comme les cyclones, tempêtes et sécheresses, accentuent la disparition de milieux naturels et augmentent le nombre de réfugiés climatiques.

L’effet domino du changement climatique Si la température augmente de 3 °C, 8 milliards de personnes seront exposées à des chaleurs extrêmes, 4 milliards au manque d’eau, 742 millions à un risque de pénurie d'énergie, 2 milliards seront confrontées à de grosses difficultés agricoles, et plus d'1 milliard à des dégradations irréversibles de leur lieu de vie. (Source IPBES). Crédit : Juan-Carlos Muñoz / Biosphoto

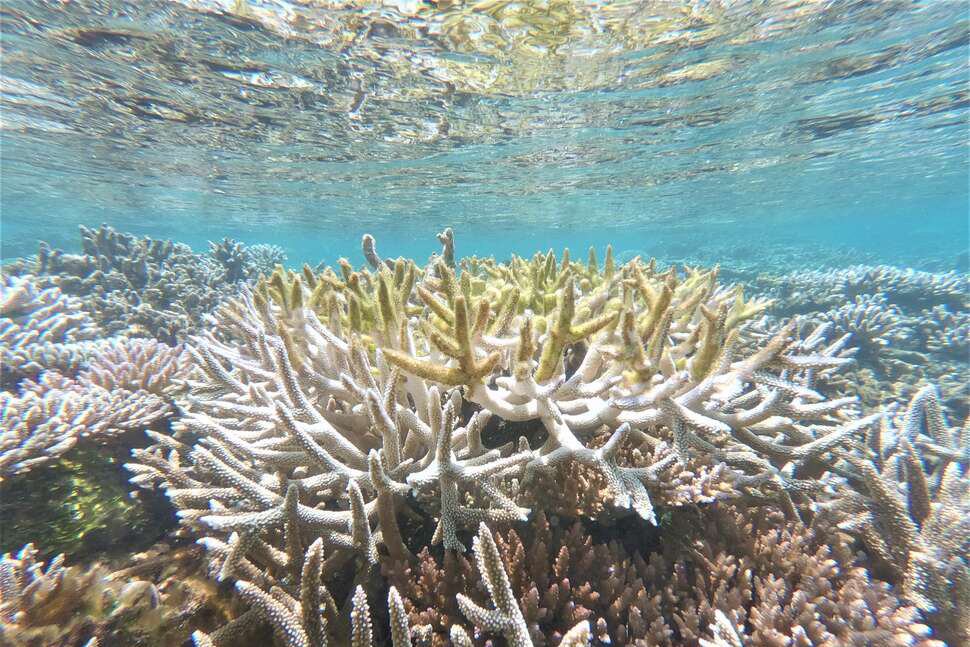

Les récifs coralliens qui abritent une grande diversité d'espèces sont la grande victime du réchauffement climatique. Or ils fournissent l’essentiel de la production alimentaire et des revenus à 30 millions de personnes. Sur cette photo : une colonie de corail blanchi. Les extrémités recouvertes d'algues sont mortes. La France en abrite 55 000 km2 dans les Outre-mer tropicales. Sur cette photo : une colonie de corail blanchi. Les extrémités recouvertes d'algues sont mortes. Crédit: David Lorieux / OFB

Pour aller plus loin :

Réchauffement climatique : quelques chiffres qui donnent à réfléchir (futura-sciences.com)

Les pollutions des océans, des eaux douces, du sol et de l’air (14 % des impacts)

Pesticides chimiques, engrais, solvants, pollutions accidentelles sont également responsables de la dégradation des milieux naturels. Ils s’infiltrent dans le sol jusqu’aux cours d’eau et aux nappes d’eau souterraines ou s’introduisent, comme les plastiques, dans l’alimentation ; ils impactent directement les milieux naturels, les espèces, et affectent pour longtemps la santé humaine.

Épandage de produits chimiques Selon la FAO (organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), 4,6 millions de tonnes de pesticides chimiques sont pulvérisés dans le monde chaque année, ce qui équivaut à 146 kg par seconde. Crédit : Philippe Massit / OFB

La pollution par les plastiques a été multipliée par 2 depuis 1980. Chaque personne absorbe 5 g de plastique par semaine. (Source IPBES). Crédit : Soimadou Mahamoud / Office français de la biodiversité

L’introduction d’espèces exotiques envahissantes (11 % des impacts)

Certaines espèces, animales, végétales, bactéries, virus ont été introduites volontairement pour leur intérêt économique (alimentation, horticulture, fourrure...). D’autres sont arrivées accidentellement dans une région, accrochées à la coque d’un bateau, par exemple. Certaines se plaisent si bien dans leur nouvel environnement qu’elles peuvent devenir envahissantes et provoquer la disparition d’espèces locales, la dégradation des milieux naturels, voire affecter la santé humaine.

Terreur des apiculteurs : Arrivé dans le Lot-et-Garonne dans une poterie en provenance de Chine en 2004, le frelon asiatique vole aujourd’hui sur toute la France. Il a pour cible favorite les abeilles domestiques dont il se nourrit. Ses attaques provoquent une perte importante pour l’apiculture. Crédit : Benjamin Guichard / Office français de la biodiversité

La tueuse des oliviers : C’est une bactérie arrivée sur le dos d’un insecte venu des Etats-Unis jusque dans le sud de l’Italie. Xylella fastidiosa a infecté un foyer de près de 200 000 hectares d’oliviers, de lauriers roses et d’amandiers. Elle ruine tout un pan de l’économie du pays et continue sa propagation. La voici aujourd’hui en Corse et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Crédit : Camille Picard (DGAL-SDOPV) - https://gd.eppo.int

Alerte allergies ! Chaque été c’est la même chose ; le pollen de l’ambroisie à feuilles d’armoise, originaire d’Amérique du Nord, provoque de fortes réactions allergiques, rhinite, conjonctivite, toux, asthme, urticaire… En Auvergne-Rhône-Alpes, région la plus envahie, 10 % de la population serait touchée, imposant des soins dont le coût est estimé à 40 millions d’euros par an en moyenne. Crédit : Philippe Massit

Pour aller plus loin :

Les espèces exotiques envahissantes

Des menaces indirectes

Les experts mondiaux identifient d’autres facteurs qui participent fortement à la dégradation de notre biosphère.

Une démographique croissante

La population mondiale a doublé depuis 50 ans, en adoptant des modes de vie qui provoquent une croissance exponentielle des besoins.

La mondialisation

Manger de la viande nourrie avec du soja d’Amazonie, boire du vin chilien, dormir dans un lit en bois venu du Gabon… La mondialisation a multiplié les échanges entre consommateurs et producteurs. Il est difficile pour de simples consommateurs de percevoir les dégradations que les achats engendrent dans les régions où ils sont produits : utilisation accrue des énergies fossiles, forte consommation d’eau, par exemple…

Des technologies voraces

Les nouvelles technologies, l’électronique et le numérique, grande révolution du 21ème siècle, sont de gros consommateurs d’énergie, d’extracteurs de matières premières et d’émetteurs de gaz à effet de serre. Internet et l'ensemble des nouvelles technologies consomment chaque année environ 7 % de la production mondiale d'électricité.

Un modèle inadapté

Le modèle économique dominant s’appuie sur l’idée qu’une croissance économique infinie est possible dans un monde aux ressources pourtant épuisables. Or, ce système accélère l’érosion de la biodiversité et la compétition des usages, telles que l’agriculture chimique, la pêche industrielle, le pillage des matières premières au profit des plus aisés.

L’exploitation massive de minerais qui composent les smartphones, comme le coltan au Congo, est source de destruction des terres et de la faune sauvage et alimentent les conflits armés. Photo : vue aérienne des mines de coltan à ciel ouvert. Crédit : Wim Van Cappellen / Lineair Fotoarchief / Biosphoto

Dans cette rubrique :

Pourquoi parler de biodiversité ?

La biodiversité, c’est toute la vie

Il est urgent d'agir pour la biodiversité

Suivez l'actualité de l'OFB sur les réseaux sociaux :