Blog

-

Une lassitude mentale

- Par Thierry LEDRU

- Le 02/06/2025

J'ai eu un échange aujourd'hui, avec une personne que j'estime, Grégory Derville, professeur en université, adepte du jardin nourricier, passionné de musique, quelqu'un qui écrit des chroniques que je lis avec grand intérêt. On a parlé de la "lassitude mentale", celle que j'éprouve également.

Quand on arrive au stade de la lassitude mentale, je pense, par expérience, qu'il est bon de prendre du recul avant que cette lassitude, au regard de l'aggravation progressive de la situation, ne devienne de la désespérance.

"Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre.” Marc-Aurèle.

Je m'en tiens à ça. Au moment où j'écris, le compteur journalier de mon blog enregistre 1155 visites pour 2495 pages lues. D'où viennent ces gens ? Je n'en sais rien. Pourquoi sont-ils là ? Je n'en sais rien. Est-ce que mes écrits leur apportent quelque chose d'utile ? Je n'en sais rien.

Je partage mes écrits sur mon blog mais c'est aussi un moyen de ne pas perdre ces réflexions, comme une sorte d'archives. J'ai commencé en 2009 alors ça m'intéresse en fait de voir ce à quoi je pensais il y a plusieurs années, ce qui m'occupait l'esprit et si ces pensées ont évolué ou pas. Si des gens lisent, tant mieux, si personne ne lit, tant pis. Je n'y peux rien et à la limite, ça ne me regarde pas.

Je sais que sur Facebook, cet éloignement qui s'est tellement amplifié que je n'y publie plus rien, c'est une attitude que j'ai fini par adopter parce que c'était devenu douloureux de voir des "like" sans qu'aucun échange ne s'engage mais sur ce blog, il n'y a pas non plus beaucoup de commentaires. C'est peut-être représentatif d'un certain comportement "consumériste". On prend et on s'en va....

Oui, il y a de l'amertume dans ce que je viens d'écrire. Au regard de tous ces articles, au regard de mes romans. J'ai souvent posté ici ou sur Facebook des extraits de mes romans, j'avais des "like" mais combien ont acheté ces livres ? Trop cher ? Pas le temps de lire un roman ? Trop fatigué ? Je n'en sais rien mais au final, j'ai bien conscience que tous les "partages" sont quasiment inutiles. Et même ce soir, tous ces gens qui lisent ce blog vont finir par disparaître sans laisser le moindre commentaire parce qu'il y a un captcha et que c'est "saoulant".

On consomme (gratuitement) et on passe à autre chose.

Je n'ai pas écrit une ligne du roman en cours depuis plus de deux mois. Non pas par manque de motivation mais parce qu'un déménagement et un aménagement puis la mise en place d'un jardin-forêt, sur un hectare, ça prend du temps et que ça occupe bien l'esprit et le corps. Par contre, je sais que le jour où je finirai ce tome 4, il est bien possible que je le garde pour moi et les deux tomes précédents. Si les ventes de "Jarwal le lutin" ne dépassent pas quelques centaines, je ne me permettrai plus de proposer un roman à mon éditrice. Point final.

Voilà, je suis dans une lassitude mentale. Alors, je n'écris plus grand-chose.

Gaza est devenue un camp de concentration, la guerre en Ukraine est devenue un murmure lointain, les mega-feux au Canada reprennent de plus belle, les records de température tombent les uns après les autres, l'humanité poursuit sa course folle et je m'efforce d'éviter le courant.

Voilà ce qui sera sans doute le dernier article de Grégory avant un certain temps voire à tout jamais. J'adhère intégralement à ces propos :

"Dernier #punchpost sur cette page.

J'en ai publié beaucoup, et je ne crois pas que ça ait servi à grand chose, à part me défouler et permettre à celles et à ceux qui pensent à peu près comme moi de se défouler à leur tour en likant ou en commentant. Mais est-ce que j'ai joué un rôle d'information ou de sensibilisation, j'en n'en suis pas sûr…

Pendant des années, et même des décennies en fait (eh oui le temps passe), j'ai cru, j'ai voulu croire, que face à l'imminence d'un danger existentiel (la destruction de l'habitabilité de la planète), les humains finiraient par comprendre le caractère intrinsèquement prioritaire de la cause écologiste. Ils finiraient par comprendre, même ceux qui dans un premier temps étaient plongés dans le déni, n'en avaient rien à foutre, ricanaient même des alertes des militant·es écologistes, ils finiraient par comprendre, pensais-je, que sans une planète en état de marche à peu près correct, aucune activité humaine ne peut exister, ni les plus dégueulasses, ni les plus valables et les plus précieuses (plus de musique, plus de cinéma, plus d'école, plus de système de santé…). Je parlais souvent de la façon dont Yves Cochet cite le psychanalyste Lacan en disant que "le réel c'est quand on en prend plein la gueule", et donc que même les puissants et les anti-écolos finiraient par ouvrir les yeux le jour où ils seraient atteints dans leur chair (ou au moins dans leurs investissements…)

Mais depuis quelques années, avec une accélération foudroyante depuis la réélection de Donald Trump, j'y crois de moins en moins.

J'ai d'abord constaté que des gens passaient, presque sans transition, comme des transformistes de génie, de "Mais arrête de nous fatiguer avec ta crise écologique, le climat a toujours changé, on trouvera des solutions comme toujours, on va pas s'arrêter de vivre non plus, faut arrêter de se prendre la tête", à "De toutes façons c'est foutu [à cause des Chinois, des Africains, des zécolos], alors à quoi bon ?" À quoi bon s'empêcher de faire ce qui est écologiquement destructeur et s'obliger à faire ce qui est écologiquement vertueux? Tout ça est so boring… Et forts de cette nouvelle vision des choses, tous ces gens se sentaient donc à l'aise pour continuer à vivre comme avant, sans la moindre réflexion éthique sur l'impact de leur mode de vie sur les fragiles d'aujourd'hui, sur les générations futures et sur le reste du vivant, qui est la victime collatérale du modèle de développement occidental (capitaliste, extractiviste, productiviste, consumériste, colonial…), et que l'Humanité soit-disant "civilisée" détruit beaucoup plus rapidement que pendant les 5 premières extinctions de masse qui ont jalonné l'histoire de la Terre.

Parfois il y avait un semblant de prise de conscience, mais celui-ci s'abîmait bien vite dans les rêves délicieux du développement durable dans sa version dite "faible" – celle dans laquelle on considère que ce qui compte pour que le développement soit durable, c'est uniquement que les générations suivantes puissent créer au moins autant de valeur que les actuelles, et tant pis si c'est au prix du capital naturel, dès lors qu'on peut lui substituer du "capital construit" tout ira bien. Dès lors, pourquoi s'interdire de forer tout le pétrole qu'on peut ("Drill, baby drill"), puisque de toutes façons, si on met lézécolos au silence, on pourra stabiliser le climat grâce à la capture du carbone (spoiler : ça ne marche pas) ou à la géo-ingénierie (spoiler : ça ne va pas marcher). De même, pourquoi freiner le développement économique au nom de la défense des écosystèmes ou de la biodiversité puisque, comme l'a dit Trump avec sa franchise habituelle, c'est "inutile" ?

Mais depuis quelques temps, on voit les écologistes devenir les boucs émissaires de tout ce qui provoque la rage des Dupont-Lajoie. C'est à cause dézécolos que le nucléaire n'est pas assez développé, que Valence a été ravagée par les flots, que les beaux quartiers de Los Angeles ont été ravagés par le feu, que les prix de l'électricité montent, que les rendements agricoles baissent, etc. À croire que tout est de leur faute à ces sales écoterroristes.

Bien évidement, ces affirmations sont totalement fausses et grotesques, sans aucune exception. Ces imbéciles ne connaissent absolument rien au fonctionnement des écosystèmes, aux fragilités de l'agro-business ou à l'énergie, mais ils assènent leurs con.neries de façon de plus en plus péremptoire, au nom du bon sens, du "On ne peut plus rien faire" et du "On ne va quand même pas s'arrêter de vivre". Comme si le business as usual ou le technosolutionnisme n'étaient pas, justement, les deux voies les plus sûres pour que d'ici quelques décennies peut-être, aucun humain ne puisse vivre sur cette planète – en tous cas pas "de façon authentiquement humaine", selon la belle formule du philosophe Hans Jonas.

Depuis six mois, c'est une accumulation de nouvelles désastreuses, épouvantables, cauchemardesques, qui montrent que la fraction dominante de l'Humanité, la plus riche, la plus exploiteuse, fait résolument le choix de la fuite en avant, et tant pis pour les pauvres, tant pis pour les peuples insulaires, tant pis pour les jeunes, tant pis pour les vivants non humains.

D'abord, les nouvelles de la planète sont de plus en plus alarmantes, les records effroyables sont battus sur toutes les frontières planétaires (climat, biodiversité, pollution, cycle de l'eau, etc.)

Sur le plan politique, on a eu en novembre la réélection d'un président des États-Unis ouvertement climato-sceptique, qui a sorti à nouveau les USA de l'accord de Paris, qui dynamite la totalité de la réglementation environnementale américaine au nom de la sacro-sainte croissance économique, et qui est même acharné à détruire la science de l'environnement (et du reste…).

En Europe, le pacte vert européen subit de plus en plus reculs, alors qu'il n'était pourtant pas ambitieux sur le plan écologique (comme toutes les politiques de "croissance verte", il s'apparente en réalité à un plan de sauvetage du capitalisme, vise à faire de la transition énergétique un "relais de croissance", et il est presque entièrement focalisé sur le seul climat).

En France c'est plus feutré, moins assumé, mais les reculs sont dramatiques aussi. Rien que cette semaine, on a eu le vote d'une loi Duplomb qui, entre autres désastres, réintroduit un pesticide néonicotinoïde, on a eu l'assouplissement de l’objectif zéro artificialisation nette (c'est cool hein l'assouplissement, ça fait healthy), on a eu la suppression des ZFE pour des raisons purement démagogiques (avec le soutien de LFI, quelle misère), on a l'annonce de la reprise du chantier de l'A69 alors que ce projet foule aux pieds les engagements climatiques de la France… et la liste pourrait s'allonger interminablement.

Le pire peut-être, c'est qu'on dirait que tout le monde s'en bat les steaks. Lors de son interview sur TF1 le 13 mai, Emmanuel Macron, n’a été questionné sur aucun de ces sujets (!!!) Le monde brûle de plus en plus fort mais les élites politiques et économiques en place continuent à regarder ailleurs, avec acharnement, en appuyant même à fond sur l'accélérateur pour stimuler ce qui va rendre le désastre encore plus imparable (tout le monde ne jure que par l'IA…).

Ce quinquennat devait être écologique", Macron nous l'avait promis la main sur le cœur, mais il s'avère être celui de la destruction du peu de politiques environnementales que des associations, des scientifiques, des politiques et des fonctionnaires engagé·es avaient réussi à construire. Et quand le RN sera aux affaires ce sera bien pire, je n'en doute pas une seconde : la chasse aux "écoterroristes" sera ouverte.

"Don't look up" n'était pas une fiction, c'était un documentaire anticipé sur le suicide d'une espèce censée être sapiens sapiens.

Ce matin j'ai lu l'éditorial de la rubrique "Planète" du Monde dans lequel il est écrit que "les associations, les ONG et les cercles de réflexion spécialisés dans la défense de l’environnement encaissent déconvenue sur déconvenue". Le journaliste Matthieu Goar titre sur "le grand blues des défenseurs du climat et de l’environnement". Déconvenues ? Blues ? Ces mots sont bien trop mollassons. Pour ma part en tous cas, je parlerais plutôt d'écoeurement, d'accablement, de désespoir, de détresse, de rage…

Ce que fait l'administration Trump, ce que fait cette majorité de droite (avec le soutien de plus en plus évident du RN), c'est carrément criminel, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est la politique du Rien à foutre : rien à foutre des générations futures, des peuples opprimés, de la nature, de la biodiversité, tous ce qui compte c'est de continuer à vivre selon notre bon plaisir, et après nous le déluge.

Au fond, j'ai toujours pensé, et j'ai souvent écrit, que l'Humanité ira jusqu'au bout du bout du bout du délire, et qu'elle détruira méthodiquement, avec passion, sa seule planète disponible. Je le crois plus que jamais.

Alors je vais peut-être continuer à écrire des punchposts, mais je les réserverai à mon site perso et à mon compte LinkedIn où j'ai ma petite notoriété, et surtout je crois que j'en écrirai moins souvent, puisque pour le coup, "à quoi bon ?" - à quoi bon alerter des gens qui sont déjà alertés, ou des gens qui ne veulent de toutes façons pas entendre ?

De toutes façons, il y a dans l'écosystème médiatique bien assez de gens qui alertent, et très souvent ces gens sont jeunes et extrêmement talentueux : je leur laisse le champ libre.

Pour ma part j'ai plus envie de me concentrer sur un type d'action pour lequel ça ne se bouscule pas trop au portillon : essayer de bâtir des alternatives, sans illusion, mais avec bonne volonté. Ce matin j'ai passé quatre heures dans mon jardin à arroser, à semer des haricots et des courges, à récolter… J'y ai vu un lézard vert qui se faufilait jusqu'à des framboisiers pour s'y cacher. J'ai été soulagé, car je craignais ces derniers temps que la couleuvre verte et jaune les ait mangés. Et j'ai même eu, malgré ma claire conscience de l'effondrement vers lequel nous fonçons, un petit moment fugace de joie et de fierté.

La vie a Duplomb dans l'aile, mais elle n'est pas encore morte. Je vais tâcher de continuer à la défendre sur le petit morceau de terre dont j'ai la responsabilité."

-

Continuer, malgré tout.

- Par Thierry LEDRU

- Le 22/05/2025

Et malgré tout, je cours toujours.

20 km, 800 mètres de dénivelée.

En mode exploration du nouveau secteur. Des gorges aux plateaux, alternance de montées et de descentes, parfois, on sort la carte pour identifier le bon sentier, parfois on se perd, on marche, on court, on s'arrête et on contemple et toujours, toujours, à un moment survient ce moment surpuissant du bonheur d'être en vie. On n'arrête pas le sport parce qu'on devient vieux ou que quelque chose fonctionne moins bien, sinon là, immanquablement, on va vers le pire. Partir, même si le dos est raide, même si parfois, les mollets vont durcir jusqu'à la crampe. Remplir l'existence du goût de la vie pour ne pas qu'elle périsse. Ne pas laisser la vieillesse prendre le dessus, ne pas s'offrir en pâture, ne pas abandonner, rester debout et courir.

-

Discopathie dégénérative

- Par Thierry LEDRU

- Le 19/05/2025

Voilà une photo de la sténose en bas de mon dos. L'excroissance n'est que la partie visible de l'iceberg. Il faut imaginer qu'à l'intérieur, c'est bien pire.

Je me suis inscrit à un groupe de discussions sur les discopathies dégénératives et je suis effaré, sidéré et profondément touché par le nombre conséquent de personnes qui viennent témoigner de leur calvaire. Tous les jours, de nouvelles personnes viennent témoigner...Tous les jours, deux, trois, quatre, cinq personnes, pour un problème qui vient de survenir ou pour un problème qui dure depuis longtemps ou pour une reprise de problème après une accalmie etc … Les situations varient d’une personne à l’autre mais ce qui reste identique, c’est la détresse.

Et ce qui me terrifie encore plus, c’est de voir l’âge de certaines victimes. Avoir des problèmes de dos à 60 ans, je veux bien l’admettre mais des jeunes de 20 ans qui se retrouvent dans des situations terriblement douloureuses et pour lesquels la chirurgie reste parfois sans autre solution que de se lancer dans des opérations très, très lourdes, aux conséquences incertaines, c’est déprimant et ça m’interpelle considérablement.

Je suis sur ce groupe depuis quelques semaines et certains témoignages sont vraiment dramatiques. J'en arrive à avoir une sensation d'oppression à les lire. Comme un ancien soldat qui écoute le récit des frères de combats...

Je sais ce que ces gens endurent. Même si chaque cas est différent, la douleur, elle, est commune et terriblement destructrice.

Je me suis inscrit sur ce groupe pour voir si d’autres personnes partageaient ce que je vis et comment ils géraient la situation et je réalise combien mon cas est « miraculeux » au regard de l’état de mon dos.

Depuis un mois et demi qu’on est sur le nouveau terrain, on travaille tous les jours. Le potager est en place avec sa pergola, une vingtaine de pieux plantés à quarante centimètres de profondeur, toutes les pannes et les tasseaux fixés, une quarantaine d’arbres plantés, des brouettes et des brouettes de pierres sorties du sol, deux stères de bois tronçonnées, fendues et rangées, etc etc.

Samedi, vingt km de trail, 700 m de dénivelée et dimanche 30 km de vélo 800 m de dénivelée, aujourd’hui, mise en place de citernes de récupération d’eau de pluie etc...Des parpaings, des dalles au sol, la pioche, la barre à mine pour sortir des pierres que je soulève et pose dans la brouette.

On n’arrête pas et c’est que du bonheur.

Alors que, pour la médecine, je devrais juste pouvoir marcher péniblement et surtout, surtout, ne faire aucun effort soutenu.

Je sais d’où je viens, je sais le « travail intérieur » que j’ai mené, l’attention que je porte à mon corps, son entretien, l’amour infini que j’ai pour lui.

Alors, je témoigne sur ce groupe, avec empathie, compassion, solidarité envers toutes ces personnes qui n’entrevoient plus du tout la sortie du tunnel. Je sais combien la noirceur de l'instant est celle d'un tombeau quand on n'a plus la force de se projeter au-delà, quand la douleur est si cruelle qu'on voudrait mourir pour qu'elle meure elle aussi.

Alors, je raconte un peu où j'en suis.

Il ne s’agit pas de me mettre en avant. Juste de dire que si ce « mal » est venu, il est possible aussi qu’il s’en aille.

Le nombre de personnes qui se plaignent du milieu médical est effrayant. Des gens qui ne sont pas écoutés, dont les propos sont niés, dont l’état de douleur n’est pas reconnu, des gens qui sont juste considérés comme des « cas à traiter » mais qui ne rencontrent plus l’humanité dont ils ont absolument besoin. Les difficultés pour avoir un rendez-vous, les attentes interminables, les avis contradictoires entre les rhumato, les neuro, les chirurgiens, l'incompréhension et le désarroi qui en résulte, des boîtes de médicaments aux effets secondaires redoutables, les nuits de calvaire...

Je suis consterné également par le nombre de gens qui ont été opérés une fois, deux fois, trois fois et dont les pathologies se répètent, de vertèbre en vertèbre, avec d’autres pathologies qui viennent s’ajouter, toutes plus invalidantes les unes que les autres.

Et là , je m’interroge et je reviens à mon histoire.

Je sais que j’aurais eu besoin d’une aide psychologique quand j’ai été opéré la première fois. J’avais 24 ans. Et je l’ai vécu comme une dévastation. J’aurais eu besoin qu’on m’explique que la douleur est inscrite dans les fibres, pas uniquement dans la mémoire cérébrale mais dans tout le corps et qu’il est absolument nécessaire, vital, d’entamer un travail spirituel pour se libérer de ce fardeau car sinon, à la moindre contraction, l’apparition d’une douleur, aussi infime soit-elle, c’est tout le mécanisme qui se réactive, toute la machinerie émotionnelle, mémorielle, la peur. Et la peur favorise la contraction, la contraction amplifie la douleur qui s’est réveillée. L’individu se donne au mal, comme une victime consentante. La pensée mortifère est un poison.

La méditation, la respiration consciente, les étirements, les massages, la marche, la nature, il faut ériger les défenses, s’accrocher au bonheur comme à une bouée, ne pas sombrer.

Le travail est long, fastidieux, acharné. Il m’aura fallu quarante ans pour apprendre à vivre sereinement avec ce dos détruit. Quarante ans pour identifier clairement les raisons de ce désastre, la folie de ma jeunesse, le sport comme une rage de vivre, des milliers d'heures à courir, à pédaler, à grimper sur les sommets, à courir dans les descentes avec le sac à dos, la corde, tout le matériel d'escalade, parfois des réveils difficiles, mal au dos et j'y retournais, comme un furieux. Oui, j'étais furieux, j'avais mes raisons. Au-delà de la raison. Je vidais ma rage en usant de mon corps et je l'ai usé. La rage, c'était d'avoir été confronté à la mort par personne interposée et d'en avoir retiré un goût immodéré pour la vie, la vie qu'on étreint, la vie comme une lutte, une succession de défis. Mon corps était un outil et par manque de lucidité, j'étais incapable d'indentifier les raisons de cette colère. Je portais un fardeau. Celui de mon histoire et celle de mon frère et un jour, le sac émotionnel s'est révélé beaucoup trop lourd.

Je pense que les gens sur ce groupe de discussions gagneraient à être accompagnées, spirituellement. Qu'il s'agisse d'un psychologue, d'un sophrologue, d'un enseignant en méditation de pleine conscience. Il faut chercher en soi. Il y a peut-être une explication. Les chirurgiens ne le feront pas. Ils ne s'intéressent pas aux tourments de l'âme. J'aimerais dire à tous ces gens que la médecine peut les aider mais qu'elle ne cherchera jamais les raisons profondes, les raisons spirituelles et qu'elle ne les aidera pas non plus à vivre "l'après", non pas la rééducation physique mais la rééducation spirituelle.

Croire qu'on peut oublier le mal, c'est comme continuer à l'arroser alors qu'il faut aller le déterrer et le broyer et le mettre au compost. Car de ce mal décortiqué naîtra la paix.

Je ne pouvais pas mettre de côté mon âme. Elle était en souffrance. Et mon corps en a payé le prix.

Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même.

Je sais malgré tout que l’évolution ne peut pas m’être favorable. Le mécanisme est enclenché et les rouages sont trop abîmés. Irrémédiablement, je vais vers des jours compliqués. Je porte en moi un mal patient qui progresse. Mais je peux retarder son invasion.

Mon mollet gauche s’atrophie, certaines nuits il se bloque, une crampe qui peut survenir dans le sommeil le plus profond, c’est un réveil brutal, je dois me lever, étirer le muscle puis ensuite le masser. La sténose ronge les terminaisons nerveuses. C’est ainsi que je l’imagine. Le mollet droit a pris le même chemin depuis quelques mois.

Mais j’arrive toujours à courir, à marcher, à pédaler, à travailler sur le terrain, à planter des arbres et à les regarder pousser. Et c’est ce qui me sauve.

Être dehors pour être en moi.

-

Inviter les oiseaux

- Par Thierry LEDRU

- Le 14/05/2025

« Créons partout des jardins refuges pour les oiseaux ! »

Planter des haies variées, débitumer les sols... L’ornithologue Daniel Gérard nous guide pour renaturer nos jardins, tout en les embellissant, et ainsi attirer les oiseaux.

Daniel Gérard est enseignant en aménagement paysager à l’Eplefpa Naturapolis (Indre), membre actif de l’association Les Arbusticulteurs et ornithologue de terrain et guide ornithologique au parc naturel régional de la Brenne. Créer un beau jardin-refuge pour les oiseaux (éd. Ulmer) est son premier livre publié.

Reporterre — Dans la préface à votre livre, un chiffre retient l’attention : en France, la superficie globale des jardins particuliers représenterait 2 % de la surface totale du pays, soit le quadruple de la surface des réserves naturelles. Faire de son jardin un refuge pour les oiseaux est donc loin d’être anecdotique ?

Daniel Gérard — Absolument, c’est conséquent. Chaque espace végétalisé, même de faible surface, revêt une importance bien plus grande qu’on ne l’imagine pour les oiseaux, qui fuient de plus en plus la ville, sa pollution, ses canicules et pénuries alimentaires, pour la campagne et ses jardins.

Il est donc de notre responsabilité de prendre conscience du rôle que nous pouvons jouer pour aider la « biodiversité ordinaire » à survivre, de l’adoption de quelques gestes simples au réaménagement de l’ensemble des espaces végétalisés et du jardin.

Un étourneau sansonnet prend un bain, soucieux de conserver son plumage en bon état (abîmé, il pourrait entraver sa capacité à fuir). © Didier Plouchard

J’ai récemment aperçu un chardonneret qui avait les deux pattes si abîmées, déformées même, qu’il avait du mal à se tenir debout. Un handicap typique des pathologies qui se transmettent sur des mangeoires ou abreuvoirs trop peu nettoyés. C’est un exemple parmi d’autres — la pollution lumineuse la nuit, l’absence de « baignoires » à l’abri des prédateurs… —, mais il est révélateur : si seulement certains jardiniers amateurs revoyaient une partie de leurs pratiques, ce serait déjà un effort considérable en faveur des oiseaux.

Comment s’est déclenchée chez vous l’envie de revoir vos pratiques de jardinier pour accueillir davantage d’oiseaux dans votre jardin ?

J’ai toujours beaucoup aimé les oiseaux — leur liberté, la subtilité de leurs chants, leurs fascinantes capacités d’adaptation — et n’ai pas cessé de les observer depuis l’enfance, jusqu’à me former à l’ornithologie, et devenir guide et formateur au parc naturel régional de la Brenne.

Lorsque j’ai réalisé qu’ils étaient menacés par les atteintes humaines à leurs milieux de vie (un cinquième d’entre eux auraient disparu en trente ans en Europe, soit 420 millions !), j’ai décidé de réfléchir à mes pratiques jardinières pour inverser, à mon petit niveau, le déclin de leurs populations.

Quelles pratiques sont-elles à repenser ?

Des pratiques nocives, ancrées dans une culture de domination du vivant : de l’usage de la bouillie bordelaise contre le mildiou à la taille au taille-haie des massifs et arbustes. Dans les deux cas, on choisit une solution prétendument rapide et efficace, mais qui va entamer, pour la première, la richesse des sols en détruisant les champignons ; pour la seconde, limiter l’abondance de fleurs, de fruits, de baies appréciées des oiseaux.

La taille dite raisonnée, au sécateur, serait pourtant plus respectueuse du végétal et plus écologique, en réduisant les déchets verts, l’utilisation d’hydrocarbures… voire la fatigue du jardinier.

« Tant pis si votre voisin s’offusque de votre part de gazon transformée en prairie fleurie »

Il faudrait aussi accepter de remettre en question nos projections esthétiques issues du classicisme, avec sa recherche de régularité, d’uniformité, sa chasse aux herbes sauvages, etc., pour faire une place aux besoins fondamentaux des oiseaux (et du vivant en général), qui sont très variés.

Prenons la nidification : le pouillot véloce, par exemple, chante dans la canopée, mais niche très près du sol, quand le bouvreuil pivoine ou le gobemouche gris ont besoin d’une végétation arbustive plus dense. Et cette diversité devrait être prise en compte pour l’ensemble de leurs besoins physiologiques : faire un nid pour se reproduire, mais aussi s’alimenter, boire, se laver, trouver de la quiétude, de l’obscurité la nuit…

Le troglodyte mignon parcourt sans relâche les tas de bois en quête de nourriture. Il y trouve aussi la mousse nécessaire à la confection de son nid. © Daniel Gérard

Un jardin riche en biodiversité sera donc un jardin avec beaucoup de « diversité » : diversité de hauteurs, de densités, de périodes de floraison et de fructification des végétaux, arbres, haies, etc.

Y compris en ce qui concerne la flore, même spontanée, et la faune, depuis les minuscules collemboles de la litière jusqu’aux petits insectivores comme le hérisson d’Europe. Car vous ne pourrez favoriser l’installation des oiseaux dans votre jardin que si vous l’appréhendez comme un ensemble dynamique : quelques passages à faune, en bas des clôtures par exemple, et des parcelles d’herbe non tondue sont donc fortement conseillés.

Pour développer votre jardin dans cet esprit, il vous faudra aussi vous détourner un peu du désir de « propre et sans entretien », comme on l’entend souvent formulé dans les jardineries.

N’est-il pas légitime de désirer peu d’entretien quand le temps est compté ?

Si, mais cela peut nous aveugler. Dans ma jeunesse, j’ai bêché avec mon père, qui était jardinier, autour des massifs arbustifs : l’idée était alors d’en faire un massif « propre », bien bêché au pied. Cette culture du « sol propre » n’a pas disparu : elle a juste été supplantée par la mode des couvre-sols organiques (écorces de pin, copeaux de bois…) et des paillages minéraux (comme les paillettes d’ardoise), censés être aussi « sans entretien ».

Des strates végétales nombreuses permettent d’accueillir des oiseaux aux niches écologiques variées. © Anne Jamati

Mais c’est une illusion. La nature ayant horreur du vide, elle colonisera d’elle-même avec le temps les interstices laissés vacants entre les paillettes d’ardoise, et avec des espèces pas forcément souhaitables, comme le bouleau (allergène) ou l’arbre à papillon (invasif). Pour éviter le désherbage, il suffirait pourtant de garnir le pourtour des arbres et des massifs de plantes couvre-sols, herbacées (lamier, nivéole d’été, etc.) ou arbustives (chèvrefeuillle cupule, millepertuis à grandes fleurs, etc.).

Elles favoriseraient en même temps l’infiltration de l’eau et abriteraient toute une faune appréciée des oiseaux nichant près du sol. Et celui-ci n’en serait pas moins « propre et sans entretien », juste plus vivant.

Plantation de haies variées, d’arbustes « cultivars », de plantes grimpantes herbacées, débitumage des sols… Par quoi commencer ?

La première chose à faire, c’est le diagnostic : où est-ce que j’en suis avec mon jardin ? Est-ce que je lui trouve une valeur écologique satisfaisante ? Si non, que puis-je changer ? Pour le renaturer, avec quel aménagement puis-je remplacer cette dalle en béton, par exemple, pour laisser passer l’eau ?

Les branches que j’avais l’habitude d’évacuer, pourquoi ne pas les accumuler là-bas, dans un coin, pour accueillir des troglodytes ? Et si je rajoutais quelques plantes mellifères, pour le bonheur des abeilles et des guêpiers d’Europe, qui les aiment tant ?

Dans son livre, Daniel Gérard décrit 48 oiseaux susceptibles d’être observés dans les jardins du nord de la France, sur le modèle de ce tarin des aulnes. © Éditions Ulmer

Le mieux sera de travailler par secteur, en douceur. De définir des zones de modification et d’aller vers leur « gestion différenciée » : près de la terrasse, mon intervention pourra être plus importante pour dégager la vue, mais, un peu plus loin, pourquoi ne pas se permettre de l’herbe un peu plus haute, qui attirera la linotte mélodieuse et la grive musicienne ?

Pour faire un jardin écologique, faut-il mettre de côté ses goûts esthétiques ?

Pas du tout. On peut réfléchir ses choix de végétaux en fonction d’objectifs aussi bien esthétiques qu’écologiques. C’est une idée que je défends. Les 115 plantes répertoriées dans mon livre joignent d’ailleurs à leurs joliesse et parfum des caractéristiques recherchées par les oiseaux (richesse en fruits, baies, insectes, notamment) et ne sont pas trop gourmandes en eau.

Il est aussi important de ne pas faire d’erreurs de casting. Il n’y a rien de pire que de se dire : « Ça me plaît, j’achète ; et si ça grandit trop, je taille ! », puis d’entrer dans une lutte contre la plante parce qu’elle dépasse la hauteur souhaitée. Il existe une gamme de végétaux d’une telle richesse que l’on trouvera forcément une plante qui nous plaît et correspond à nos attentes en termes d’entretien et de taille. Prenez du temps pour lire, interroger des pépiniéristes, vous en gagnerez ensuite.

Que diriez-vous à quelqu’un qui hésite à se lancer ?

Osez ! Avril-mai, avec toute la vie végétale, biologique qui se remet en mouvement, est la saison idéale pour commencer un diagnostic de son espace vert. Devenez un écocitoyen résolu sans crainte : faites des essais, rien n’est irréversible au jardin !

Donnez-vous aussi du temps pour assister à la lente, mais certaine aggradation de votre espace vert. Quelle joie de sentir ses perceptions du monde vivant alentour s’affiner, et de se sentir davantage relié à lui ! Et tant pis si votre voisin s’offusque, pour un temps, de votre part de gazon transformée en prairie fleurie… Les gazouillis des oiseaux vous le feront vite oublier.

-

Les 50 ans d'un chef d'oeuvre : The Köln concert

- Par Thierry LEDRU

- Le 10/05/2025

Un disque qui a pour moi une importance considérable : LES ÉGARÉS : L'Ange et la mort (12)

Les cinquante ans du Köln Concert : Keith Jarrett à l’opéra

Publié le vendredi 24 janvier 2025 (première diffusion le mardi 24 janvier 2023)

The Köln Concert, un succès colossal. - Oliver Berg/picture alliance via Getty Images

Provenant du podcast MAXXI Classique

Ce n'est ni un opéra, ni un récital lyrique et pourtant il a été enregistré à l'Opéra de Cologne il y a 50 ans, le 24 janvier 1975. Une chronique dans les coulisses du "Köln Concert" de pianiste Keith Jarrett, un disque légendaire.

Sol ré do sol la. Cinq notes. Cinq notes et des sourires. Dans la salle, tout le monde reconnait dans ce motif musical la sonnerie annonçant le début de chaque concert donné à l’Opéra de Cologne. Du parterre aux balcons où il ne reste plus aucune place de libre, personne en revanche ne peut imaginer que ces cinq notes vont être le point de départ d’une improvisation qui durera une soirée entière.

Quand il monte sur la scène de l’opéra, Keith Jarrett n'est pas dans une très grande forme. Cela fait plusieurs jours qu’il enchaîne les concerts et il est épuisé. La veille, il était à Lausanne et il n’a pas dormi depuis vingt-quatre heures. Une fois arrivé à Cologne, après dix heures de route, il découvre que le piano que l’opéra lui a réservé est un vieux Bösendorfer qui n’a pas été révisé depuis très longtemps et qui sonne, selon l’aveu-même de Jarrett « comme un mauvais clavecin ou un piano dans lequel on aurait mis des punaises. »

Il parait que l’art naît de contraintes. Ce qui est sûr, c’est que ces difficultés matérielles et l’état de fatigue dans lequel se trouve Keith Jarrett ont eu des conséquences sur son concert. Parce que ce piano possède des aigus qui ne lui plaisent pas et une sonorité peu intéressante, le pianiste décide de solliciter au maximum le registre grave et médium du piano. Dans cette grande improvisation structurée, il privilégie également un jeu plutôt rythmique, composé de petits motifs et d’accords aérés.

Un jeu épuré donc, parfois à la limite de la musique minimaliste ou d’une chanson sans paroles. Une esthétique qui explique certainement la popularité jamais démentie de cet album. Mais ce n’est pas tout. Quand on entend, les rumeurs du public, Keith Jarrett chanter par-dessus la ligne mélodique du piano et métamorphoser progressivement un thème et son accompagnement hypnotique, on a l’impression d’être dans la salle de concert mais aussi dans la tête du pianiste. On assiste à la naissance d’une œuvre, on effleure du doigt le mystère de la création.

Avec environ quatre millions de ventes à ce jour, le Köln Concert est l’album du label ECM, de Keith Jarret et de piano jazz le plus vendu de tous les temps. Un concert qui a donné lieu à une transcription, une partition écrite et éditée. Mais cet objet ne nous aide pas à percer le mystère du jeu de Jarrett. Aussi précise soit-elle, la partition ne pourra jamais nous aider à comprendre ce qui s’est passé ce soir-là dans la tête de Keith Jarrett. Reste le disque, la photographie la plus fidèle d’une œuvre sans lendemain et immortelle.

-

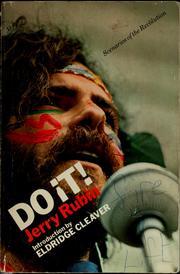

"Do it" de Jerry Rubin

- Par Thierry LEDRU

- Le 08/05/2025

EAN : 9782020006798

271 pages

Seuil (01/05/1973)3.99/5 42 notes

Résumé :

À travers les luttes de ces dernières années, sur les campus, contre le Pentagone, à Chicago en 1968, Jerry Rubin (jadis jeune Américain sage) est à l'origine de cette synthèse entre le courant hippie et le gauchisme des jeunes révolutionnaires blancs américains : le mouvement "yippie" dont ces pages sont à la fois le Manifeste, l'épopée, le manuel et la bande dessinée.

"Le mythe devient réel quand il offre aux gens une scène sur laquelle ils viennent jouer leurs rêves et leurs désirs... Les gens essayent de réaliser le mythe ; c'est là qu'ils tirent le meilleur d'eux-mêmes.

Invente tes propres slogans. Proteste contre ce que tu voudras. Chacun est son propre yippie.

Notre message, c'est : ne grandissez pas. Grandir, c'est abandonner ses rêves.

Source : Points, SeuilJ’ai lu ce livre quand j’étais jeune et c’était réjouissant.

La rébellion, la contestation, l’engagement, les convictions, des idées fortes mises en actes. J’aurais aimé connaître Woodstock, pour l’ambiance, le partage, la libération, la foi en l’avenir, un monde meilleur.

Rubin n’était pas hippie mais yuppie. Pour moi, la distinction essentielle, c’est que la lutte physique s’alliait aux luttes morales. Rubin était ami avec Eldridge Cleaver, figure incontournable des Black Panters. Attention, ça ne rigolait pas…

J’ai connu une période quelque peu agitée dans ma jeunesse, la contestation contre le projet de centrale nucléaire à Plogoff. J’ai beaucoup tiré au lance-pierres, des billes de plomb qui faisaient très mal, j’ai beaucoup couru, j’étais au tribunal à Quimper quand les CRS ont chargé dans l’enceinte, c’était violent, vraiment violent.

Les manifestations avec les agriculteurs à la préfecture de Quimper, les manifestations contre les subventions accordées à l’école privée. J’ai pulvérisé la vitre arrière de la voiture d’Alliot-Marie, secrétaire d’état à l’enseignement. Et j’ai couru.

Je n’avais pas peur de la violence, du combat.

Mais un jour, je me suis fait peur. J’ai envoyé à l’hôpital deux « copains » de mon grand frère qui était revenu du royaume des morts. J’étais passé dans leur bistrot pour leur demander de passer voir mon frère. Ils ont rigolé en disant qu’ils préféraient attendre qu’il vienne leur payer un coup. Je les ai défoncés avec un pied de chaise que j’avais d’abord fracassée sur eux.

Là, j’ai réalisé à quel point la rage pouvait me mener au drame. Et j’ai tout arrêté.

Je raconte ça pour expliquer pourquoi je ne participe plus aux luttes communes. Je ne supporte pas la vue des « forces de l’ordre », les megabassines, il ne faut pas que j’y aille, ni dans aucune manifestation de ce type. Et je n’ai rien fait pendant la crise des gilets jaunes.

Maintenant, je reviens à Jerry Rubin. Lui et ses amis n’avaient peur de rien. La marijuana tournait à plein régime et les idées fusaient dans tous les sens mais tout ça avait du sens. C’était l’époque du Vietnam. Les universités représentaient soit la contestation, soit l’adhésion au « rêve américain ». Rubin, Hoffman et d’autres luttaient, physiquement, contre l’enrôlement des jeunes, contre le racisme envers les noirs, contre la société de consommation, contre l’embrigadement des enfants, contre le matérialisme, contre la politique corrompue (époque de Nixon), contre le capitalisme. Ils ont fait de la prison, inculpés pour atteinte à la sécurité de l’état, pour incitation à la révolte. Dans les tribunaux, ils venaient déguisés, portant l’uniforme des soldats de la guerre d’indépendance, ils ont présenté un cochon comme candidat aux élections présidentielles. Ils se couchaient sur les rails de chemin de fer pour arrêter les trains qui convoyaient les jeunes qui devaient partir au Vietnam. Des flics sont morts dans les manifestations, des manifestants sont morts sous les coups des flics. Non, ça ne rigolait pas.

Ça ne rigole toujours pas d’ailleurs chez les cowboys. Encore moins en ce moment.

Ce livre est décousu, d’une qualité d’écriture très faible, avec des informations difficiles à saisir pour un non Américain, une flopée de personnages, des idées qui ne sont pas suffisamment étayées, approfondies. Ils étaient « défoncés » à longueur de journée, Rubin le répète sans cesse. Mais c’est l’époque qui importe, le fond et non la forme, cette contestation puissante qui allait mener à Woodstock. L’histoire des USA, on le sait, se projette toujours bien au-delà de ses frontières.

Aujourd’hui, avec le recul, la relecture de ce livre génère chez moi un profond dépit. Parce que le constat est sans appel : toutes les contestations ont échoué, toutes les révoltes, les révolutions, les tentatives de changement de paradigme, rien n’a abouti. Le capitalisme reste le maître absolu.

Il faut savoir que Jerry Rubin est devenu un chef d’entreprise, un des premiers investisseurs d’Apple et les propos qu’il a tenus alors en paraissent risibles, voire pitoyables au regard de son passé… Il est mort renversé par une voiture. Hoffman est mort d’une overdose. Le parcours de Cleaver mériterait un film hollywoodien. Des retournements de veste d’une ampleur saisissante. A croire que la cocaïne et tous les autres cocktails qu’ils ont ont avalés leur ont cramé les fils.

A lire toutes ces histoires, on se demande ce que signifie le terme d’engagement…

J’en retire là aussi que la lute contre le système, que ça soit une lutte armée ou intellectuelle, c’est dangereux. Vraiment dangereux. Qu’il est risqué de vouloir confronter ses convictions au système. Parce que le système n’est pas humain, il a sa propre inertie, sa propre existence et que les hommes et les femmes qui le maintiennent en état et qui pensent avoir une certaine importance ne sont que des rouages d’une machinerie qui peut les broyer au jour où ils ne sont plus utiles. D’autres hommes ou femmes s’en chargeront. Pour le système.

Rubin s’est fait avoir, Cleaver tout autant, Hoffman a lâché l’affaire dans un dernier trip. Et combien d’autres. Les anciens de Woodstock qui ont fini patron d’un McDo.

Ce livre plaide de nouveau pour le choix que j’ai fait. Me retirer au maximum. Parce que j’ai conscience de la violence dont je suis capable et parce que je ne crois aucunement aux mouvements de masse.

Aucun humain n’arrêtera le système, il se détruira de lui-même par épuisement des ressources, par épuisement de la nature, par le dérèglement général que le système a engendré et entretient. Jusqu’ici, ça va encore, à peu près.

Voyons la suite.

On ne lutte pas contre le système, on en sort. Au mieux, ou au moins pire.

Se souvenir de Nietzsche : "Quand tes yeux plongent dans l'abîme, l'abîme aussi plonge en toi."

-

Une guerre haut perchée.

- Par Thierry LEDRU

- Le 07/05/2025

Au vu de l'actualité entre ces deux pays, il est intéressant de remonter dans l'histoire et je trouve cet article passionnant. Quand il s'agit de démontrer les raisons d'un conflit qui date des années 1990...Dans un cadre rude et magnifique, des hommes s'entretuent. Rien de nouveau. Quand on voit l'importance funeste du traçage des frontières dans un labyrinthe de montagnes et de glaciers, on peut en conclure que les humains parviendront toujours à trouver des prétextes pour la guerre. Pour la paix, c'est plus compliqué.

Reportage au Cachemire, sur le champ de bataille le plus haut du monde

Un minuscule correctif apporté à une carte par un organisme américain a mis l'Inde et le Pakistan sur le pied de guerre, sur le champ de bataille le plus haut du monde, au Cachemire. Mais qui a décidé ce changement ? Et pourquoi ?

De Freddie Wilkinson, National Geographic

Photographies de Cory Richards

Publication 11 mars 2021, 12:20 CET

Des soldats affectés à la 62e brigade de l’armée pakistanaise font une pause au pied des Tours de Trango, au bout du glacier du Baltoro. «C’est un terrain accidenté, explique l’un d’entre eux. Mais nous devons défendre chaque pouce de notre patrie. »

PHOTOGRAPHIE DE Cory Richards

Le major Abdul Bilal, des services spéciaux de l’armée pakistanaise, se blottit avec son escouade sous un affleurement rocheux, au cœur de la chaîne du Karakorum. Ce 30 avril 1989, en fin d’après-midi, des bourrasques de neige enveloppent les onze hommes, qui portent de vestes de camouflage blanches et des armes automatiques en bandoulière. Ils respirent avec difficulté un air raréfié, à plus de 6 500 m d’altitude.

Le K2, le deuxième point le plus élevé de la Terre, se dresse à 80 km au nord-ouest. Mais la plupart des sommets alentour n’ont jamais été escaladés. Ils ne sont identifiés sur les cartes que par des chiffres indiquant leur hauteur.

Cette montagne-ci s’appelle 22158 – son altitude, en pieds. Pour grimper jusqu’à la position des soldats, il aurait fallu escalader un versant de roches et de glace sujet aux avalanches. Quatre hommes sont morts en s’y essayant.

Mais Abdul Bilal et ses soldats ont été amenés par hélicoptère et déposés à 450 m sous le sommet. Puis, pendant une semaine, ils ont fixé des cordes et reconnu le terrain en surplomb, afin de se préparer à ce moment décisif.

Quelques hommes suggérèrent de s’encorder. « Si vous vous attachez et que l’un de nous est touché, nous allons tous dévisser, répond Bilal. Mettez des crampons, mais pas de cordes. »

Chacun vérifie que les pièces mobiles de son arme n’ont pas gelé. Le vent hurle. Et alors, juste avant le crépuscule, Bilal mène sa petite colonne, qui gravit une crête en direction du sommet.

Soudain, les visages brûlés par le soleil de deux sentinelles indiennes les fixent, du haut d’un mur de neige servant de poste d’observation. Bilal leur crie, en ourdou : « Vous êtes cernés par des soldats de l’armée pakistanaise! Posez vos armes ! »

Les deux Indiens se baissent derrière le mur de neige. « L’armée indienne va vous faire tuer en vous envoyant ici ! », crie encore le major. Il perçoit le cliquetis de kalachnikovs que l’on arme.

C’est Bilal qui raconte l’histoire, trois décennies plus tard, chez lui, à Rawalpindi. « Nous n’étions pas des tueurs aveugles, assure-t-il. Nous voulions simplement protéger notre territoire. Nous étions prêts à le défendre à tout prix. [...] C’était notre devoir patriotique. »

Une chose est sûre : les Indiens ont tiré les premiers. L’escouade de Bilal a riposté. Un Indien est tombé. Les Pakistanais ont cessé le feu.

Bilal a appelé l’autre Indien : « Fiche le camp d’ici. [...] Nous ne te ferons pas prisonnier et nous ne te tirerons pas dans le dos. » Le soldat indien s’est levé. Bilal l’a regardé s’éloigner péniblement, jusqu’à ce que le brouillard l’engloutisse.

La «bataille du pic 22158» est le combat mortel à la plus haute altitude de toute l’histoire.

Les équipes s’assurent avec des cordes pour traverser certains reliefs. Des soldats pakistanais de la 323e brigade sont attachés afin de réduire le risque de disparaître dans un gouffre, lors de la traversée du glacier du Gyong, à 5 300 m d’altitude. Nombre de crevasses portent le nom de soldats morts dans leurs profondeurs.

PHOTOGRAPHIE DE Cory Richards

Vingt-huit ans après, le photographe Cory Richards et moi nous traînons sur la neige d’un héliport, à 7 km environ de là où l’Indien est mort.

Tous deux alpinistes, nous avons gravi des sommets du Karakorum. Nous savons ce que survivre ici exige d’efforts et de compétences.

Depuis plus de trente ans, l’Inde et le Pakistan envoient là de jeunes soldats, qui restent pendant des mois d’affilée à surveiller une région sauvage, isolée et inhabitée, aux confins de l’Inde, du Pakistan et de la Chine. On appelle cet affrontement le conflit du glacier Siachen.

Les deux camps déplorent des milliers de victimes depuis 1984. Un cessez-le-feu a été conclu en 2003. Mais des dizaines de soldats meurent encore ici chaque année – glissements de terrain, avalanches, accidents d’hélicoptère, mal de l’altitude, embolies... Néanmoins, tous les ans, des soldats indiens et pakistanais se portent volontaires pour servir ici. « C’est considéré comme une grande marque d’honneur », me déclare un responsable pakistanais.

Les multiples écrits sur le conflit soulignent souvent l’absurdité de se battre pour un territoire aussi inutile et décrivent deux ennemis aveuglés par la haine. Ce que Stephen P. Cohen, analyste à la Brookings Institution, résume ainsi : «une dispute entre deux chauves pour un peigne ».

Or les circonstances qui ont mené à ce conflit n’ont jamais été entièrement élucidées. Depuis quatre ans, je consultais des documents déclassifiés, interrogeais des responsables, des universitaires et des militaires en Inde, au Pakistan et aux États-Unis. Cory et moi étions au Pakistan pour constater de nos propres yeux les conséquences pouvant résulter de cet acte a priori simple : tracer une ligne sur une carte.

LE GÉOGRAPHE

Le 27 juin 1968, le courrier diplomatique confidentiel A-1245 a été expédié par avion au Bureau du géographe, une unité peu connue du département d’État américain, à Washington. Il a atterri sur la table de Robert D. Hodgson, le géographe adjoint, âgé de 45 ans.

Signée par le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis à New Delhi, la lettre commençait ainsi : « À diverses occasions [...], le gouvernement indien a protesté officiellement auprès de l’ambassade au sujet des cartes du gouvernement américain qui ont été distribuées en Inde, cartes montrant le statut du Cachemire comme “en litige” ou distinct, en quelque sorte, du reste de l’Inde. » Elle se terminait en demandant conseil quant à la façon de représenter les frontières de l’Inde sur les cartes américaines.

Pour l’Inde et le Pakistan, pays nés de l’effusion de sang qui accompagna la partition de l’Inde britannique, ces cartes étaient une question d’identité nationale. Pour le Bureau du géographe, c’était une question professionnelle.

Le gouvernement américain publiait des milliers de cartes par an. La responsabilité du marquage des frontières politiques internationales incombait au Bureau du géographe. Celui-ci détenait l’autorité ultime pour figurer le tracé des frontières politiques du monde d’après la politique officielle des États-Unis – ce qui influait aussi sur la façon dont les autres pays les voyaient.

Des soldats de l’armée pakistanaise déchargent un hélicoptère Mi-17 au poste administratif du pic Paiju. Les provisions essentielles vont des fûts de kérosène aux barres d’armature de construction et aux œufs frais.

PHOTOGRAPHIE DE Cory Richards

Les États-Unis reconnaissaient 325 frontières terrestres de pays à pays environ. Les questions cartographiques les plus épineuses revenaient à Hodgson et à ses collègues géographes. Ces casse-tête exigeaient la précision d’un arpenteur et une approche de spécialiste de la recherche.

« Nous ne dessinons pas des lignes à partir de rien, souligne Dave Linthicum, récent retraité, qui a travaillé pendant plus de trente ans comme cartographe pour le Bureau du géographe et la CIA. Nous tentons de retrouver où les limites se situaient en 1870 ou 1910, ou à un autre moment, à l’aide de vieilles cartes, de vieux traités. »

Aujourd’hui, Dave Linthicum et ses confrères consacrent une bonne part de leur travail à scruter des images satellitaires en haute définition. À titre de comparaison, Hodgson avait entamé sa carrière de « récupérateur de cartes » pour le département d’État alors qu’il était stationné en Allemagne, de 1951 à 1957. L’activité impliquait alors de fouiller dans des archives abritant des cartes sur du papier moisi et de vérifier physiquement l’emplacement des villes et des points de repère géographiques à travers le pays. Au début de la guerre froide, une erreur cartographique risquait d’avoir des conséquences cataclysmiques : en cas de conflit, des avions américains pouvaient être envoyés pour bombarder la mauvaise ville, voire le mauvais pays, si une carte présentait une erreur de quelques kilomètres ou si l’on avait donné à un nom de lieu une orthographe légèrement différente.

Linthicum ne sait que trop bien à quel point se tromper est facile. Il y a dix ans, on l’a chargé de tracer la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica, qui suit le fleuve San Juan jusqu’à la mer des Caraïbes. Mais la frontière qu’il a tracée longeait un ancien cours au lieu du lit actuel du fleuve, attribuant à tort au Nicaragua une île de quelques kilomètres carrés. Google Maps a adopté le tracé de Linthicum, et le Nicaragua a bientôt envoyé des soldats occuper l’île.

« Parfois, au travail, avec mes collègues, on se demande pourquoi passer autant de temps sur tel petit [segment de frontière], explique Linthicum, et puis, deux semaines plus tard, voilà que cet endroit minuscule se révèle être tout à fait décisif ou extrêmement important. »

Hélas pour Hodgson, l’ensemble de problèmes géopolitiques et frontaliers qui ont atterri sur son bureau par le courrier A-1245 constituait l’un des plus insolubles du monde : le différend sur le Cachemire. Un «cauchemar cartographique», selon l’expression d’un géographe.

Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Britanniques perdirent le contrôle du sous-continent indien, ils décidèrent à la hâte de diviser la région en deux États, fondés sur les deux religions dominantes : l’Inde pour les hindous, le Pakistan pour les musulmans.

Des commissions nommées par le vice-roi britannique, Lord Louis Mountbatten, et composées de représentants des deux partis politiques les plus influents, le Congrès national indien et la Ligue musulmane, furent convoquées pour décider des nouvelles frontières.

Mais la tâche était impossible. Depuis des millénaires, des cultures et des empires s’étaient imbriqués en Asie du Sud, brassant des populations d’hindous, de musulmans et de sikhs.

Le 15 août 1947, à minuit, l’Inde et le Pakistan obtinrent l’indépendance. Des violences éclatèrent tandis que des millions d’habitants, terrifiés, tentaient de franchir les nouvelles frontières pour rejoindre leurs coreligionnaires. Le conflit fut extrêmement sanglant au Pendjab, le cœur agricole du sous-continent. Pas moins de 2 millions de personnes périrent dans ce chaos.

Au champ de tir de Sarfaranga, non loin de Skardu, des soldats pakistanais nettoient leurs fusils G3A3 et mangent des bananes, lors d’un entraînement.

PHOTOGRAPHIE DE Cory Richards

Au nord du Pendjab, un royaume montagneux, appelé officiellement l’État princier de Jammu-et-Cachemire, fit face à un dilemme particulier. Le Cachemire, en grande majorité musulman, était gouverné par un maharaja hindou. Et il avait le droit de choisir à quel pays il se joindrait.

Plusieurs semaines après l’indépendance, des milices des tribus pachtounes, appuyées par l’armée pakistanaise, commencèrent à se diriger vers le palais du maharaja, à Srinagar, réclamant le rattachement du Cachemire au Pakistan. Pris de panique, le maharaja signa un document d’adhésion à l’Inde. L’Inde mit en place un pont aérien militaire et arrêta les milices. En quelques semaines, les nouveaux pays étaient en guerre.

Une fois l’effervescence retombée, les armées adverses se retrouvèrent face à face, le long d’une ligne de cessez-le-feu vallonnée serpentant au milieu du Cachemire. En 1949, un traité fut négocié sous l’égide des Nations unies. Des équipes d’arpenteurs militaires indiens et pakistanais, sous supervision onusienne, entreprirent alors de déterminer la ligne de cessez-le-feu.

Les deux parties convinrent qu’il s’agirait d’un espace réservé jusqu’à ce que de nouvelles négociations fixent une frontière permanente. Mais les années s’écoulèrent, sans aucun progrès. Et, en 1962, la Chine s’empara de l’Aksai Chin, une zone désertique, à la pointe est du Cachemire. Ce qui embrouilla davantage la situation.

Lorsque le courrier diplomatique lui parvint, en 1968, Hodgson fut confronté à une question complexe : comment les États-Unis devraient-ils traduire sur leurs cartes cet état de fait déconcertant ? S’il en croyait les autorités indiennes, le Cachemire tout entier appartenait légalement à l’Inde, grâce au document d’adhésion signé par le maharaja. S’il suivait la résolution 47 des Nations unies – et l’avis du Pakistan, le Cachemire était une entité distincte, encore en attente d’un référendum populaire pour décider à quel pays adhérer. Et si Hodgson représentait la situation réelle sur le terrain, le Cachemire serait coupé en deux, avec un petit coin contrôlé par la Chine.

Tout au long des années 1960, des diplomates indiens protestèrent contre la façon dont les cartes américaines indiquaient le Cachemire : un territoire occupé ou séparé du reste de l’Inde.

Après la partition de l’Inde, les États-Unis et le Pakistan étaient devenus alliés dans la guerre froide. Aussi pouvait-on avoir l’impression que les États-Unis favorisaient le Pakistan dans le différend. Mais aucun document retrouvé à ce jour ne montre que de telles considérations politiques aient influencé le Bureau du géographe.

En 1968, Hodgson avait déjà traité nombre de problèmes de délimitation délicats. « Il avait sa réputation, dit Bob Smith, recruté par Hodgson en 1975. Il pouvait parler aux Grecs et leur dire en toute honnêteté que leur position était intenable, puis dire la même chose aux Turcs. »

Cependant, la ligne de cessez-le-feu passant à travers le Cachemire présentait un autre problème crucial. Elle ne séparait pas totalement l’Inde et le Pakistan. À un point de coordonnées (appelé NJ9842 lors du processus de démarcation), la ligne s’interrompait d’un coup, à près de 60 km de la frontière chinoise – un cul-de-sac unique dans toute la géographie mondiale.

L’équipe d’arpentage ne l’avait pas prolongée, car ces derniers 60 km traversaient le cœur accidenté du Karakorum. Il ne se trouvait là ni population permanente à protéger, ni ressource naturelle connue, ni accès aisé. Les documents finaux du traité n’offraient qu’une vague indication pour la portion située au-delà de NJ9842 : « [...] de là vers le nord jusqu’aux glaciers. »

Mais les glaciers étaient nombreux au nord de NJ9842. Le plus vaste et le plus important sur le plan stratégique était l’immense et sinueux Siachen, qui traverse l’est du Karakorum.

« À l’époque, il y avait une sorte d’espace vide sur la carte, se rappelle Linthicum. En 1949, toutes les parties auraient trouvé absurde l’idée qu’on puisse se battre pour cette zone. »

À l’été 1968, Hodgson consulta d’autres services du département d’État pour savoir comment faire apparaître la ligne de cessez-le-feu, ainsi que cet épineux vide de 60 km.

Le 17 septembre, près de trois mois après avoir reçu le courrier diplomatique, Hodgson rédigea sa réponse – restée classifiée jusqu’en 2014. Elle commence ainsi : « Le département d’État a depuis longtemps reconnu les difficultés liées à la réalisation d’une carte des frontières internationales indiennes qui ne froisserait pas le gouvernement hôte sans toutefois compromettre les positions américaines établies. »

Puis Hodgson expose ses conseils sur la façon de figurer la ligne de cessez-le-feu de 1948 sur toutes les cartes officielles américaines. Il ajoute cependant : « Enfin, la ligne de cessez-le-feu devrait être étendue au col du Karakorum afin que les deux États soient “fermés”. »

En une phrase, Hodgson avait créé une ligne droite vers le nord-est, à travers des montagnes et un désert d’altitude, pour relier NJ9842 au col du Karakorum, un ancien itinéraire secondaire de la route de la Soie, à la frontière avec la Chine.

Pourquoi Hodgson a-t-il agi ainsi ? Nul ne le sait. Sa lettre ne livre pas d’explication. Aucune note relative à sa décision n’a été retrouvée. Mais il devait avoir des raisons pratiques évidentes.

Une partie de cricket offre un peu d’exercice et d’insouciance aux hommes du régiment du Pendjab de l’armée pakistanaise, au poste administratif Gora I, situé à près de 4200 m, le long du glacier du Baltoro. Le Masherbrum, un sommet de 7821 m, qui fait partie de la chaîne du Karakorum, scintille sous un couvert de neige et de glace.

PHOTOGRAPHIE DE Cory Richards

En 1963, le Pakistan et la Chine avaient signé un accord bilatéral. Celui-ci faisait du col du Karakorum l’extrémité sud-est de leur frontière commune au Cachemire. Nombre d’observateurs supposaient donc que ce serait aussi le point final logique d’une frontière indo-pakistanaise. Mais, comme l’Inde n’avait rien à voir avec ce traité, souligne Linthicum, «il était sans valeur».

Il se peut que le désir pointilleux d’un cartographe de dissiper l’ambiguïté ait joué un rôle, estime Linthicum : « Certaines personnes ont le syndrome – voire l’obsession – de l’exactitude, de sorte qu’elles éprouvent le besoin de combler les lacunes. » S’il fallait que les deux pays fussent « fermés » par la ligne de cessez-le-feu, comme l’écrivait Hodgson, cette ligne devrait aller jusqu’à la Chine. Elle formerait ainsi une frontière complète. Et le col du Karakorum était le point le plus identifiable sur la séparation.

Hodgson n’ignorait pas que ses ajustements susciteraient des controverses. Dans une lettre à la CIA, il recommande la plus grande discrétion : « Nous préférerions que le changement se fasse progressivement, afin de réduire au minimum les complications internationales possibles. »

L’espoir de Hodgson de dissimuler les changements de politique était peut-être un vœu pieux. « Après tout, il aurait dû se rendre à l’évidence, déclare Dave Linthicum, à savoir que les cartes seraient bientôt publiées les unes après les autres, et beaucoup d’entre elles rendues publiques, avec précisément la preuve visuelle complète du texte de la nouvelle politique. »

L’ÉMINENT ALPINISTE

C’est un copain d’alpinisme qui m’a parlé pour la première fois du glacier Siachen. Selon lui, les lieux abritaient certains des sommets non encore escaladés les plus fascinants du monde. « Ça se situe près de la frontière avec le Pakistan, m’a-t-il dit. Ils ne laisseront personne y monter. »

L’été après mon mariage, nous nous sommes rendus en Inde, en quête de premières ascensions à réaliser dans la vallée de Nubra – juste à côté de la zone occupée par l’armée indienne autour du Siachen. Comme tous les alpinistes venus dans cette région depuis quatre décennies, nous marchions sur les traces de Bull Kumar.

Narinder «Bull» Kumar, 1,65 m environ, sourcils gris plongeants et rire guttural, a vécu bien des aventures au fil d’une carrière militaire chargée d’histoire. Malgré la perte de quatre orteils à cause d’engelures, il a dirigé plusieurs expéditions d’alpinisme audacieuses tout au long des années 1960 et 1970, dont une sur l’Everest. Au passage, il a obtenu le grade de colonel de l’armée indienne et est devenu relativement célèbre.

Avant le décès de Kumar, en décembre dernier, j’ai pu le rencontrer chez lui, à Delhi, pour évoquer sa rencontre avec deux aventuriers allemands. Ces derniers l’avaient contacté en 1977, car ils projetaient de réaliser la première descente de la rivière Nubra, qui émane du glacier Siachen. L’un des Allemands déplia une carte pour expliquer leur plan. « J’ai regardé la carte, a écrit Kumar dans ses mémoires, et mes yeux se sont soudain figés. » Il demanda à l’Allemand où il s’était procuré sa carte, et celui-ci lui répondit qu’il s’agissait d’une carte américaine, en usage dans le monde entier.

Kumar ne dit rien, mais s’aperçut vite d’un problème criant : « La ligne de contrôle, qui s’appelait alors la ligne de cessez-le-feu et se terminait au point NJ9842, avait été [modifiée] par malice, ou par inadvertance, ou délibérément. »

Voilà comment Bull Kumar découvrit la ligne de Hodgson. Il en informa le lieutenant-général M. L. Chibber, alors directeur des opérations militaires indiennes. Le Pakistan occupe de sa propre initiative 4 000 km2 de terres, « et nous n’en savons rien ! », tonna-t-il.

Kumar et Chibber apprirent bientôt qu’une équipe japonaise d’alpinisme, accompagnée d’un capitaine de l’armée pakistanaise, s’était rendue dans le haut Siachen deux étés plus tôt. Kumar proposa de diriger une patrouille, sous couvert d’une expédition d’alpinisme, afin de recueillir des renseignements.

À Gora I, un chemin bien entretenu mène à une terrasse rocheuse dédiée à la prière. «Nous ne parlons jamais des difficultés à nos familles, raconte un soldat. Nous disons seulement que nous sommes contents et profitons de la vie. »

PHOTOGRAPHIE DE Cory Richards

D’autres patrouilles indiennes suivirent, à la fin des années 1970 et au début des années 1980. À la même période, le Pakistan autorisa plusieurs autres expéditions d’escalade au glacier.

En août 1983, le chef de l’armée pakistanaise envoya une note officielle de protestation à son homologue indien : « Demandez à vos troupes de se retirer sans délai au-delà de la ligne de contrôle, au sud de la ligne joignant le point NJ9842 au col du Karakorum NE 7410. J’ai ordonné à mes troupes de faire preuve du maximum de retenue. Mais tout retard dans la libération de notre territoire créerait une situation grave. »

L’armée pakistanaise revendiquait à présent la ligne de Hodgson comme frontière. Cette ligne avait alors été incluse dans des dizaines de cartes imprimées par de nombreux services, tous sous la houlette du gouvernement américain. Des éditeurs commerciaux en avaient repris le tracé. À partir de 1981, elle apparut sous la forme d’une Lorsque nous nous sommes assis pour notre première réunion, au cours de notre visite de quelques bases, il était évident que l’armée pakistanaise disposait d’un scénario bien rodé à raconter aux visiteurs.

« Contre toute attente, les Défenseurs du K2 occupent les positions militaires les plus hautes du monde, nous a déclaré un capitaine de la 62e brigade. Ce serait un élément fort à insérer dans votre reportage. »

La ligne de ravitaillement de la 62e brigade part de son quartier général, dans la ville de Skardu. Elle serpente ensuite à travers la vallée de la Braldu et jusqu’au col Conway, à près de 6 000 m d’altitude. La seconde moitié du trajet ne peut s’effectuer qu’à pied ou en hélicoptère. Pour nous permettre de nous acclimater, l’armée a décidé de nous faire marcher.

Sur la carte, le sentier semble facile – une large vallée, presque sans arbres, parsemée de blocs rocheux et de cascades. « Pour vous, c’est un plaisir, mais nous, nous faisons ça tous les jours », m’a confié un soldat lors de notre première matinée de marche. Lorsque nous sommes arrivés au camp appelé Paiju, nos articulations étaient raides et nos pieds endoloris.

Les conditions de vie à Paiju sont relativement confortables. Un générateur et des paraboles fournissent une connexion – peu fiable – avec le monde extérieur. Dans les quartiers des officiers, un lacis de fils reliés de façon précaire à une petite télévision permet de se distraire en soirée. « Nous l’utilisons pour regarder des films motivants, nous a expliqué un homme.

— Comme Rambo ?, a plaisanté Cory.

— Oui, exactement », lui a répondu le soldat, le visage impassible.

D’autres camps n’ont pas la vie aussi facile. Urdukas, un minuscule avant-poste formé de trois igloos en polystyrène, est installé sur un perchoir spectaculaire, à 4 000 m. Seulement quatre recrues le tiennent.

« C’est vraiment rasoir, chuchote un soldat au-dessus d’un ragoût de poulet. Il n’y a pas de téléphone portable, pas de films. »

En hiver, Urdukas ne reçoit que quatre heures et demie de soleil par jour. Le camp est entouré de centaines de jerricans de kérosène – l’élément vital du soldat, qui fournit le combustible pour la cuisine et le chauffage.

À l’intérieur de chaque abri, tout est couvert de suie. Ici, les seuls luxes sont le naswar, une variété grossière de tabac à chiquer, et le ludo, la version pakistanaise du pachisi indien. Le jeu, cousin des petits chevaux, se dispute sur un plateau bricolé sur place. « Quand il y a des officiers, c’est plus confortable », observe un homme.

Le lendemain, nous rencontrons une dizaine de soldats revenant d’une patrouille de trois semaines. Ils ont l’air à la fête. Je bavarde avec un sympathique capitaine, un médecin, tandis qu’il fume une cigarette.

« Ça a été, avec cette patrouille, dit-il. Il nous a fallu évacuer trois hommes pour des œdèmes cérébraux de haute altitude, mais c’est normal. » Jusqu’en 2003, les deux camps échangeaient régulièrement des barrages d’artillerie et des tirs de snipers. Le cessez-le-feu conclu cette même année n’a laissé aux soldats rien d’autre à faire que de se surveiller mutuellement et de survivre aux conditions météorologiques.

« C’est comme un match de football, m’a raconté un autre capitaine, à propos de la vie en première ligne. En général, nous prévenons [les soldats indiens] en levant un drapeau rouge. Ce qui signifie : “Veuillez arrêter tout ce que vous êtes en train de faire. Nos armes sont prêtes à tirer.” En guise de réponse, ils lèvent le drapeau blanc pour dire : “D’accord, nous arrêtons.” »

Autrement, chaque jour s’égrène au fil des cigarettes et tasses de thé, parties de volley-ball ou de cricket, prières et corvées quotidiennes.

En trente-cinq années de guerre en montagne, l’Inde et le Pakistan ont appris comment prendre soin de leurs soldats dans cet environnement. Les médecins ont observé que des soldats sédentaires passant trop de temps dans des postes enneigés souffrent souvent d’empoisonnement au monoxyde de carbone et d’embolies.

Les hommes doivent maintenant faire de l’exercice tous les jours. « Chaque PON [procédure opératoire normalisée] est inscrite dans le sang », affirme un colonel.

Avant de venir ici, de nombreux soldats que nous avons rencontrés avaient pris part à des combats dans les zones tribales du Pakistan proches de la frontière afghane, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamique menée par le gouvernement pakistanais.

« Ici, nous devons combattre la nature, et la nature est imprévisible, remarque le médecin sur un ton de regret. Les êtres humains, c’est plus simple. »

À l’automne 1985, plus d’un an après que l’Inde se fut emparée du Siachen (et dix-sept ans après la publication de la ligne de Hodgson), un diplomate indien a envoyé une requête officielle. Celle-ci a fini par parvenir au Bureau du géographe du département d’État, qui était alors tenu par George Demko – qui, comme Hodgson, était un ancien marine et avait servi en Corée. Plus d’un an après, Demko a publié une mise à jour des orientations cartographiques. Il indiquait que le Bureau du géographe avait examiné le tracé de la frontière indo-pakistanaise sur les cartes américaines et constaté «une incohérence dans la représentation et la catégorisation du découpage réalisé par les différents organismes de production [de cartes]. »

Pour corriger cette représentation, écrivait Demko, « la ligne de cessez-le-feu ne sera pas étendue au col du Karakorum, comme le voulait la pratique cartographique précédente ».

La ligne de Hodgson venait d’être effacée. Bien qu’elle ait été supprimée des cartes américaines, le Bureau du géographe n’a donné aucune explication quant à la raison pour laquelle elle y était apparue en premier lieu.

Quatre recrues tiennent le poste d’Urdukas, en surplomb du glacier du Baltoro, à 4 000 m. Les soldats s’ennuient, mais l’armée pakistanaise est fière de sa discipline. Les postes administratifs se situent le long des lignes de ravitaillement, et les postes d’observation sur les lignes de front, ou tout près, avec vue sur l’ennemi.

PHOTOGRAPHIE DE Cory Richards

Robert Wirsing, de l’université de Caroline du Sud, avait suivi de près le conflit du Siachen. Quelques années après la correction de Demko, il s’est mis à enquêter sur cette ligne qui était apparue sur les cartes américaines, puis en avait disparu. Ayant appris d’un général indien que le gouvernement de l’Inde avait demandé en vain des éclaircissements, Wirsing a envoyé des courriers au département d’État et à l’Agence de cartographie de la Défense, afin de connaître l’origine de ce changement.

En 1992, William Wood, le successeur de George Demko, lui a répondu. « La politique américaine n’a jamais été de tracer une frontière de quelque nature que ce soit pour combler le vide entre le NJ9842 et la frontière chinoise », écrivait Wood. Robert Wirsing n’a pas creusé plus loin la question.

LES SUITES

Les responsables pakistanais refuseront toujours de nous emmener, Cory et moi, près de la ligne de front, là où nous aurions pu obtenir un aperçu du point NJ9842. J’ignore ce à quoi je m’attendais au juste, et qu’un zoom sur Google Earth ne m’aurait pas permis de distinguer. NJ9842 n’est qu’une appellation inventée par l’homme –un point isolé sur une crête glaciaire, avec, non loin, un cantonnement de l’armée indienne.

À la place, on nous propose de nous montrer un autre endroit. Nous embarquons dans des jeeps et bringuebalons sur un chemin de terre vers la profonde vallée de Bilafond. Au-dessus de nous, des sommets de granite brillent dans le soleil matinal, bien que d’épaisses ombres obscurcissent encore le fond de la vallée. Nous nous arrêtons au bord d’un vaste champ de moraines.

Là, peu avant 2h30 du matin, le 7 avril 2012, l’armée pakistanaise a subi son pire revers dans le conflit du Siachen. Et les Indiens n’y ont pris aucune part. Un énorme glissement de terrain a eu lieu au-dessus d’un camp servant de quartier général de bataillon, celui-là même à partir duquel Abdul Bilal avait planifié son assaut. Les soldats d’une base d’artillerie située à 2,5 km de là ont signalé un fort grondement, une grande quantité de particules de neige dans l’air et un chien solitaire aboyant désespérément.

« Cela dépassait l’imagination», raconte le major général Saqib Mehmood Malik. Cent quarante hommes logés dans une douzaine de bâtiments ont été ensevelis sous plus de 30 m de roche, de glace et de neige. Le premier corps n’a pas été découvert avant plusieurs mois.

Cory et moi nous frayons un chemin à traversle champ de débris encore dangereusement instable. De rudimentaires pancartes façonnées en tôle ondulée marquent les emplacements où se dressaient les bâtiments de la caserne. Sur chacune d’elles, le nombre de corps retrouvés là est inscrit à la peinture. « C’est une sensation étrange, mais une source de grande fierté que de venir ici », nous assure un officier. Mais je me pose la question: est-ce que ces gens sont morts à cause de l’erreur d’un géographe ?

La ligne de Hodgson « a certainement joué un rôle dans ce qui a conduit à la guerre. Elle ne l’a pas provoquée, mais a sûrement été un facteur, déclare Dave Linthicum. L’expression “pistolet fumant” a été utilisée», poursuit-il – allusion au moment où il a découvert le courrier diplomatique de Hodgson enfoui dans les archives du département d’État. Linthicum a gardé pendant des années une photo de Robert Hodgson collée au-dessus de son espace de travail, « pour me souvenir de ne pas déc...ner et d’être responsable ».

Robert Wirsing admet que la ligne a joué un rôle dans le conflit, mais ajoute : « Je n’ai aucune raison de penser que quelqu’un ait décidé sciemment de céder ce territoire au Pakistan. »

Il n’a pas non plus de motif de croire que des accords de paix pourront être négociés sous peu. « J’ai des amis pour qui il faudrait convertir [le glacier Siachen] en parc international de la paix. » Mais les événements récents, note Wirsing, notamment la poursuite des violences au Cachemire et les tensions frontalières entre l’Inde et la Chine, font que la résolution du problème paraît improbable dans un proche avenir.

Wirsing n’adhère pas forcément à l’analogie de la « dispute entre deux chauves pour un peigne » : « “Irrationnel” est un mot que j’ai rencontré si souvent dans les débats et écrits universitaires sur les relations indo-pakistanaises.

Je n’attribue pas grand-chose de ce qui se passe entre l’Inde et le Pakistan à leurs émotions. [...] À mon avis, s’ils sont là, c’est pour de très bonnes raisons, y compris stratégiques, [...] étant donné la fragilité des frontières dans la région. »

De fait, tant que l’humanité s’ingéniera à diviser notre planète en polygones réguliers, certains de ces tracés seront voués à contestation, et l’on enverra des hommes comme Abdul Bilal et Bull Kumar se battre à cause d’eux. La géographie dicte ses propres règles.

-

Il s'agira d'un épuisement

- Par Thierry LEDRU

- Le 06/05/2025

Je ne crois pas au hasard.

Le damier sera renversé par l'impossiblilité naturelle que la partie continue. Et nous serons responsables de la survenue de cette impossibilité par épuisement de la nature.