Blog

-

L'imaginaire de l'impuissance

- Par Thierry LEDRU

- Le 05/05/2025

Lorsque l'imaginaire est cadenassé, limité, filtré, sciemment, consciemment, avec une intention cachée, c'est tout le collectif qui en subit les effets. Jusqu'à en oublier tout ce que le collectif a pourtant réussi à acquérir, à travers son engagement. C'est toute la problématique de "l'impuissance apprise".

JUSQU'AU BOUT : l'impuissance apprise

L'impuissance apprise et ses effets

Par Aurore Nerrinck

"Le « on ne peut rien faire », ou l’imaginaire organisé de l’impuissance ?

Il y a dans l’époque une lassitude particulière. Pas seulement de la fatigue, mais une forme d’épuisement politique, une résignation profonde qui prend l’apparence du bon sens. On dit : « voter ne sert à rien », « les décisions sont prises ailleurs », « les puissants font ce qu’ils veulent ». Ce désespoir tranquille, ce scepticisme généralisé, ne sont pas des réactions naturelles. Ce sont les produits d’une fabrique active : la fabrique de l’impuissance.

Comme l’écrivait David Graeber, le pouvoir moderne ne se contente pas de contraindre nos corps ; il réduit aussi nos imaginaires. Ainsi, il restreint notre capacité à penser d’autres mondes, à croire en d’autres formes de vie collective, à concevoir le changement comme possible. Il ne dit pas seulement : « ne fais pas » ; il dit : « tu peux essayer, mais ça ne changera rien ». Ce glissement est redoutable : on ne nous interdit pas d’agir - pas toujours -, on nous pousse à y renoncer nous-mêmes.

Cela commence dès l’école, où l’on apprend à se conformer bien plus qu’à créer. Cela se poursuit dans l’information, où l’avalanche de crises et de débats creux nous donne l’illusion de la participation, alors qu’elle sature l’espace mental jusqu’à la paralysie. Cela culmine dans l’organisation matérielle de nos vies : surcharge, précarité, isolement, dépendance. Le système fabrique des citoyens épuisés, découragés, atomisés — qui n’ont plus l’énergie ni le cadre pour résister.

Et pendant que l’on désactive les affects politiques, on falsifie le récit historique. Dans les manuels scolaires comme dans les discours institutionnels, on nous apprend que les droits ont été conquis par la raison d’État, dans un mouvement progressif, civilisé, presque naturel. On parle de la fin de l’esclavage comme d’un humanisme soudain, du droit de vote comme d’une évidence républicaine, des congés payés comme d’un progrès social voulu par le politique. Mais c’est un mensonge organisé. Quelques exemples.

• L’abolition de l’esclavage ? Promulguée une première fois en 1794, rétablie par Napoléon, puis arrachée de nouveau en 1848 — non pas par grandeur morale de l’État, mais sous pression des révoltes, des résistances dans les colonies et des mouvements abolitionnistes portés par les personnes racisées elles-mêmes.

• Le droit de vote universel masculin ? 1848, à la suite d’une insurrection républicaine.

• Suppression du travail de nuit dans les boulangeries, écoles laïques pour filles, égalité des enfants légitimes et illégitimes, réquisition des ateliers abandonnés au profit des ouvriers ? 1871, la Commune de Paris, moment unique d’auto-organisation populaire, où furent mises en place des mesures sociales radicales — avant que tout ne soit écrasé dans le sang par la répression versaillaise.

• Le suffrage féminin ? Obtenu très tardivement en 1944, après des décennies de luttes féministes, de mépris et de relégation.

• Les congés payés ? 1936, conquis par les grèves massives du Front populaire.

• La sécurité sociale ? 1945, construite dans l’après-guerre par un rapport de force issu de la Résistance et des mouvements ouvriers.

• Le droit à l’IVG ? 1975, fruit d’une mobilisation longue et souvent violente, de femmes criminalisées, insultées, persécutées.

• Le mariage pour tous ? 2013, acquis dans un climat d’hostilité, au terme de mobilisations massives et d’une stigmatisation persistante.

Rien n’a jamais été donné. Tout a été exigé, imposé, parfois au prix de la mort. Et toujours contre les institutions d’alors, qui qualifiaient les luttes de « subversives », « irresponsables », « dangereuses pour l’ordre ».

Mais dès que la victoire est inévitable, le pouvoir absorbe la lutte, la commémore, la vide. On sanctifie ceux qu’on criminalisait la veille. On célèbre l’émancipation comme un choix éclairé des gouvernants. On efface la rue, la base, la colère.

Cette réécriture a un objectif : nous faire croire que l’histoire avance toute seule, que le progrès est linéaire, que l’État est notre allié naturel. Mais ce récit a toujours été un mensonge. Car l’État n’a jamais été un moteur de l’émancipation populaire : il n’a agi que contraint, sous pression, pour préserver l’ordre établi. S’il y a eu des lois sociales, ce fut pour contenir la contestation, pas pour libérer. Les droits n’ont jamais été concédés par grandeur d’âme : ils ont été extorqués.

Et aujourd’hui, ce masque tombe plus vite, plus brutalement. Ce que l’on voit désormais, ce ne sont pas des lois d’émancipation, mais des lois de contrôle. Réformes sécuritaires, lois contre les libertés syndicales, lois sur les retraites votées en force, criminalisation du militantisme, surveillance algorithmique, répression des mouvements sociaux — mais aussi, lois qui ciblent explicitement les populations musulmanes, sous couvert de « neutralité » ou de « lutte contre le séparatisme ». Ces lois restreignent les libertés associatives, interdisent certains signes religieux, placent des lieux de culte sous surveillance, ferment des écoles, créent un climat de suspicion permanente.

Ce n’est pas la République qui est défendue, c’est un ordre identitaire qui s’impose. L’État ne progresse pas vers l’égalité : il revient ici à sa fonction première — maintenir l’ordre au service des dominants, au prix de la stigmatisation des plus vulnérables.

À force de vider la politique de son sens, on laisse place à une colère sans boussole. Et c’est là que se joue une autre facette de l’impuissance : son retournement en pulsion autoritaire.

Quand plus rien ne semble possible, quand les institutions déçoivent, quand les promesses ne tiennent plus, alors certains finissent par vouloir que « quelqu’un » décide à leur place. Ce n’est pas seulement la peur ou la haine qui pousse vers l’extrême droite — c’est aussi l’épuisement. Le désespoir organisé devient le terreau du fascisme doux : un désir d’ordre, de verticalité, de fin de la complexité.

Le système fabrique alors un cercle vicieux : il désarme, décourage, puis désigne de nouveaux ennemis à haïr quand la frustration explose. Pour ne pas rendre visibles les véritables rapports de pouvoir, il propose des boucs émissaires. Les migrants, les chômeurs, les militants, les pauvres, les minorités, deviennent la cible. La lutte des classes est effacée, remplacée par une guerre de voisinage.

Mais des failles apparaissent. Le système craque. On voit réapparaître des solidarités souterraines, des résistances locales, des communautés de soin et de lutte, des formes de récits alternatifs. Des gens recommencent à désobéir, à expérimenter, à imaginer. Ce n’est pas spectaculaire, pas médiatisé, mais c’est là. L’impuissance, si elle est construite, peut aussi être déconstruite.

Il faut pour cela rappeler que l’histoire n’est pas écrite d’avance, et qu’elle ne vient jamais d’en haut. Il faut redonner du poids au conflit, à l’affrontement politique, à la mémoire des désobéissances fécondes. Il faut rappeler que tout ce que nous avons, nous l’avons arraché. Et que tout cela nous est repris, peu à peu. Parce que : quelle vie voulons-nous ? Et quelle société voulons-nous pour les prochaines générations ?

Alors, ravivons la mémoire de ce que l’on nous a fait oublier. Reprenons ce que l’on nous a pris. Osons imaginer ce que l’on nous a fait croire impossible."

-

Mortelle chaleur

- Par Thierry LEDRU

- Le 01/05/2025

Contre Attaque

poodesntSri960ih3fm779 11au25hc9mchlmla358c2ufact0t1h0mf40t7 ·

CHALEUR : MORTEL RECORD

- Pendant que tout le monde regarde ailleurs, les températures explosent. Littéralement. -

Cette semaine : 48°C au Pakistan, 46°C en Irak, 49°C au Koweït. On parle de hausses de plus de 12°C par rapport aux précédents records, et on nous ne sommes qu’en avril. En Iran, même à 2000 mètres d’altitude, il n’a pas fait moins de 20°C la nuit.

Ces chiffres ne sont pas juste spectaculaires : ils sont terrifiants. Ils mettent en tension les ressources naturelles, déstabilisent les écosystèmes, rendent la vie impossible dans des régions entières. Et bien sûr, comme toujours, ce sont les plus pauvres qui trinquent en premier. Le changement climatique tue en silence.

Au-delà d’une certaine température, combinée à un taux d’humidité élevé, le corps humain ne peut plus se refroidir. Même en pleine forme, même jeune, c’est la mort quasi-assurée. C’est ce qu’on appelle le thermomètre mouillé : quand l’air est tellement saturé d’humidité que la sueur ne s’évapore plus. Résultat : le corps monte en température… jusqu’à ce qu’il cède. Des zones entières de l'Inde et du Pakistant pourraient ainsi devenir inhabitables dans les décennies qui viennent, déplaçant des millions de personnes.

Tout cela, le GIEC l’a annoncé, documenté, répété. Les événements extrêmes vont se multiplier. Pas dans dix ans. Maintenant. Et ce qu’ils décrivent ressemble clairement à un monde invivable.

En France aussi, les signaux s’emballent. Le 30 avril pourrait être le jour d’avril le plus chaud jamais enregistré, et le 2 mai est bien parti pour pulvériser un autre record. Et pourtant, dans les médias : pas un mot, ou presque. Nous n'aurons pas d'images à la hauteur des enjeux climatiques, mis à part peut-être les traditionnelles images de vacanciers en bord de mer ou d’enfants qui pataugent dans des miroirs d’eau. Sur France Info, on choisit d'interroger des commerçants qui se félicitent que leurs terrasses soient pleines grâce au beau temps. Don't look up !

Pendant ce temps, aux USA, Donald Trump annonce qu'il veut «forer comme un malade» pour trouver toujours plus de pétrole, et donne le champ libre aux grands patrons des énergies fossiles, qui ont massivement soutenu et financé sa campagne, à hauteur de 75 millions de dollars. Il a nommé Chris Wright, «magnat du fracking» – la fracturation hydraulique – comme secrétaire à l’énergie et Lee Zeldin à l’Agence de protection de l’environnement – un climato-sceptique d'extrême droite. Trump vient aussi de signer un décret pour accélérer le forage au fond des océans. Toujours plus vite vers le désastre.

Le changement climatique n’est pas une fatalité, une catastrophe naturelle ou bien la faute de mère nature. Ses responsables ont des noms, des adresses et savent pertinemment à quoi ils contribuent. Sacrifier la planète que se lègue toute la biodiversité depuis des millions d’années plutôt que de sacrifier ses intérêts.

Tout cela alors que nous n’avons pas encore atteint les +2°C de réchauffement. Qui espère encore s’adapter dans un monde à +4°C -

Panne électrique

- Par Thierry LEDRU

- Le 28/04/2025

Témoignages

Panne électrique géante en Espagne et au Portugal : «Il n’y a plus de resto, plus de supermarché, plus de feux de signalisation et plein de gens coincés dans les ascenseurs»

Une coupure de courant générale touche l’ensemble de la péninsule ibérique depuis la fin de matinée ce lundi 28 avril, provoquant un immense désordre et de profondes inquiétudes.

:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/R2NVUOYTSNE2XI467JHYVEJ3N4.jpg)

Des employés d'un supermarché de la ville espagnole de Burgos, ce lundi 28 avril 2025. (CESAR MANSO/AFP)

par Léonard Cassette, Arthur Louis, Margot Sanhes et Coppélia Piccolo

publié aujourd'hui à 17h25

Un black-out à une échelle jamais vue. L’Espagne et le Portugal subissent une coupure de courant généralisée depuis la mi-journée ce lundi 28 avril. Une partie du sud de la France a aussi été affectée quelques minutes. Alors que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a tenu une «réunion extraordinaire du conseil de sécurité national», le gestionnaire du réseau électrique espagnol a assuré avoir déployé «toutes les ressources pour remédier» à la panne. Si le courant est rebranché petit à petit par endroits en fin d’après-midi, le retour à la normale dans l’ensemble de la péninsule ibérique pourrait prendre des heures, voire des jours. Les autorités des deux pays enquêtent aussi sur la cause de ce dysfonctionnement géant, mais les premiers éléments sembleraient écarter la thèse de la cyberattaque. Reste que l’incident, inédit, sème chaos et inquiétudes. Libération a recueilli les témoignages de francophones touchés par cette panne de l’autre côté des Pyrénées.

Naïra, habitante de Logroño : «J’ai essayé de chercher des tutos sur Internet pour ouvrir la porte du garage, mais Internet ne fonctionne pas non plus»

Vers 12 h 30 ce lundi, les lumières de la maison de Naïra s’éteignent d’un coup. La mère de famille qui vit à Logroño, la capitale de la Rioja, au sud du Pays basque espagnol, ne s’alarme pas tout de suite. Mais «au bout de vingt minutes, [elle a] commencé à trouver cela bizarre» : «Je devais emmener mon chat chez le vétérinaire, mais je ne pouvais pas ouvrir la porte du garage. J’ai essayé de joindre le cabinet vétérinaire, sans succès», explique-t-elle au téléphone. La quadragénaire commence alors à s’inquiéter. «Je suis sortie de chez moi, pour voir si ma maison était la seule touchée, mais ma voisine m’a dit que c’était le cas pour tout le monde».

Tant pis pour le rendez-vous du chat, mais cette mère de quatre enfants doit tout de même aller les chercher à l’école. «J’ai essayé de chercher des tutos sur Internet pour ouvrir la porte du garage, mais Internet ne fonctionne pas non plus». Finalement, elle trouve la commande manuelle de la porte. Dans sa voiture, elle a une bonne surprise. La radio fonctionne, elle peut enfin avoir des informations. «Apparemment, tout le pays est touché. Même l’hôpital fonctionne sur ses générateurs de secours, c’est vraiment incroyable». Les infos disent que la panne devrait durer six à dix heures. Naïra a déjà préparé les bougies pour une soirée aux chandelles : «Là, je viens d’arriver devant l’école de mon fils. Les feux de circulation ne fonctionnent plus, le trajet était vraiment chaotique».

Elysa, employée dans un call center à Barcelone : «Il n’y a plus de 4G, plus de 5G. Nada»

Elysa, 25 ans, explique que son entreprise, un call center d’hôtels de luxe situé à Barcelone, «est en pleine cellule de crise». Tout a commencé «en salle de réunion», lorsque les lumières se sont éteintes. A son étage d’abord, puis dans tout le bâtiment. «Le wifi a été coupé juste après. Les appels, les SMS, plus rien ne marche. Il n’y a plus de 4G, plus de 5G. Nada», détaille cette jeune Française de 25 ans par téléphone, après être parvenue à rejoindre un réseau wifi restauré.

A l’extérieur, les feux de circulation en panne obligent certains de ses collègues à délaisser la voiture. Faute de métro, à l’arrêt, la marche reste la seule option. Selon Elysa, «tout le monde est un peu stressé, car on s’aperçoit que ce n’est pas uniquement local mais que ça touche le pays entier». L’inquiétude charrie son lot de rumeurs sur l’origine de l’incident. Rien ne montre «à ce stade» que la panne électrique qui frappe l’Espagne et le Portugal ait été provoquée par une cyberattaque, a assuré lundi après-midi le président du Conseil européen Antonio Costa.

La jeune femme souligne toutefois que «personne ne cède à la panique». Elle a déjà envoyé des messages à toutes ses proches pour les rassurer, «avant que [s] on téléphone la lâche». «Je n’ai déjà plus que 50 % de batterie, je me demande comment je vais tenir jusqu’à ce que ça soit rétabli», ajoute-t-elle dans un éclat de rire.

Marine et Lola, stagiaire et étudiante à Salamanque : «Tout le monde est assez démuni, personne ne sait comment faire»

«Aux alentours de 12 h 45, le musée a été plongé dans le noir», raconte Marine, 23 ans, jointe par téléphone. En stage au musée Casa Lis, un établissement d’arts décoratifs situé à Salamanque, la jeune femme a dû «évacuer les visiteurs et fermer le musée car l’éclairage des collections ne fonctionnait plus», tout comme la vidéosurveillance. Elle décrit néanmoins les «forces de police et les pompiers [comme] ultramobilisés».

Coïncidence, la ville du centre-est de l’Espagne célèbre ce lundi le Lunes de Aguas, la plus importante fête locale de l’année. «Pour l’instant les gens sortent mais tout le monde est assez démuni, personne ne sait comment faire, personne ne peut rien acheter. Le centre-ville est vide, les rues sont encore très calmes pour un tel jour», témoigne de son côté Lola, qui fait ses études dans cette ville d’ordinaire très festive.

Pierre, étudiant en chirurgie dentaire à Porto : «Plus de lumière, plus de terminaux de paiement, plus rien du tout»

À la faculté dentaire Fernando Pessoa de Porto, les cours n’ont pas été suspendus ce lundi après-midi mais se déroulent «dans les salles où il y a un peu de soleil», pour avoir un minimum de lumière. Pierre, étudiant en dernière année, décrit un réseau téléphonique qui tourne au ralenti en fonction des opérateurs. La panne électrique a touché la grande ville du nord du Portugal peu après 11 heures : «J’étais au café et la musique s’est arrêtée. Plus de lumière, plus de terminaux de paiement, plus rien du tout», retrace-t-il.

Le jeune homme de 27 ans dépeint également des files d’attente qui commencent à se former pour acheter des denrées essentielles : «L’eau commence à couper aussi. Du coup, il y a des queues partout pour acheter des bouteilles». Avec la gigantesque coupure de courant, à Porto «tout est arrêté. Il n’y a plus de resto, plus de supermarché, plus de lumière, plus de feux de signalisation et plein de gens coincés dans les ascenseurs», égraine Pierre. Avec 30 % de batterie sur son téléphone, il nous laisse un dernier texto avec son programme du soir : «On va se faire un barbecue avec les amis avec les viandes qui étaient au congélateur».

Notre dépendance à la technologie devient criante quand ça ne fonctionne plus. Nous sommes des nantis très fragiles.

LE DESERT DES BARBARES

Seizième jour.

Les chasses-d’eau ne fonctionnant plus, une odeur d’excréments s’éleva bientôt des mégapoles.

Quand des millions de personnes doivent se soulager dans les parcs, dans les jardins publics, dans les bacs à sable pour les chiens, sur les carrés d’herbe en bas des immeubles, sur la pelouse des terrains de sport, dans tous les lieux verts des cités, quand les diarrhées se multiplient par la consommation d’eau impure, les vidanges intestinales couvrent le sol comme les feuilles en automne.

La plupart de ceux qui avaient choisi d’utiliser un seau à couvercle et d’aller le vider quotidiennement n’en pouvaient plus de l’odeur ancrée dans le récipient. À défaut de bénéficier de la proximité d’un ruisseau, d’une source, d’un cours d’eau quelconque, l’impossibilité de nettoyer le récipient rendait la pratique insoutenable. Plus d’ascenseur. Ceux qui logeaient dans des immeubles fatiguaient de devoir enchaîner les escaliers, éclairés bien souvent par une lampe de poche. Les croisements de résidents dans les couloirs, le seau à la main, ne donnaient plus à rire.

Les pénuries de papier hygiénique ne simplifièrent pas le problème. Il fallut chercher avidement les journaux, revues et emballages abandonnés. Tous les containers jaunes de recyclage furent défoncés et vidés.

Des gens en vinrent aux mains pour ne pas avoir à se les salir.

Des centaines de millions de petits tas éparpillés dans les villes, succinctement couverts par des papiers de tous horizons. Des zones entières dédiées à ce soulagement journalier.

On vit même les plantes décoratives, les arbustes puis les arbres des zones vertes, jardins publics, jardins privés et zones commerciales avec leur nature délaissée, pillés par des mains avides. Des hommes grimpaient parfois dans les frondaisons avec un sac en bandoulière et les remplissaient en allant jusqu’au faîte. Seules les orties, le houx et autres plantes revêches, survécurent à ces arrachages sauvages.

Tout le monde se mit à redouter l’arrivée de l’automne.

Les réticents ne supportèrent pas longtemps les douleurs ventrales de la constipation.

Les femmes solitaires craignaient les agressions sexuelles et préféraient garder l’usage du seau à domicile. La nuit, elles jetaient le contenu par la fenêtre. Les obèses qui n'en pouvaient plus de descendre et de monter les escaliers, les vieillards, les malades, tous balançaient leurs déjections quotidiennes de la même façon. Tous les immeubles furent décorés de coulures brunâtres. Malgré la chaleur estivale, il n'était pas possible d'ouvrir une fenêtre au risque d'être envahi de mouches noires, des nuages bourdonnants. À devenir fou.

Les enfants, peu prudents quant à l’hygiène, attrapèrent rapidement divers maux et contaminèrent bien évidemment tous leurs proches.

Les bactéries s’en donnaient à cœur joie.

C’était vraiment la merde.

-

Asservir les générations futures

- Par Thierry LEDRU

- Le 28/04/2025

La semaine dernière, j'ai supprimé de ma page Facebook, trois ami-e-s qui présentaient les photos de leurs derniers voyages lointains, des pays rejoints par les airs. Je n'en peux plus de cette violence aveugle. Je ne comprends pas qu'on puisse ignorer les effets de nos actes et pire encore en avoir pleinement conscience et pourtant continuer, je ne comprends pas que le plaisir personnel puisse encore être prioritaire quand on sait ce que les générations à venir vont connaître. J'en arrive à espérer une guerre touchant les pays producteurs de pétrole, un choc pétrolier au-delà du connu, un effondrement des économies, un chaos planétaire, j'en arrive à souhaiter que le scénario que j'écris depuis quatre ans se réalise.

David Van Reybrouck, historien, est notamment l’auteur de deux ouvrages consacrés à l’histoire coloniale ("Congo. Une histoire", et "Revolusi. L’Indonésie et la naissance du monde moderne").

Interview au Süddeutsche Zeitung (extraits)

"Le lien entre les colonisations d’hier et d’aujourd’hui réside dans le fait que l’on pénètre dans un espace donné et que l’on s’y comporte comme si cet espace n’appartenait à personne, et comme si l’on ne faisait de mal à personne en agissant de la sorte. Comme si l’on pouvait spolier pour servir son seul intérêt.

Que vous appréhendiez l’espace en question d’un point de vue temporel ou géographique ne fait aucune différence. Nous traitons l’avenir comme une terra incognita.

[En d’autres termes, nous exploitons notre propre descendance ]

- "Nous traitons les générations futures comme nous avons traité autrefois les communautés autochtones, en les malmenant sans pitié, comme si, plus tard, elles n’allaient pas avoir besoin des ressources dont nous les privons aujourd’hui. Qu’il s’agisse d’un air pur, de sols fertiles ou encore de matières premières.

Les sociétés occidentales se comportent toutes à cet égard d’une manière autocratique : nous prenons ce dont nous avons besoin aujourd’hui sans le moindre égard pour l’avenir du pays."

- "L’être humain fait montre d’une capacité de refoulement tout à fait étonnante lorsqu’il s’agit de défendre son petit confort. À cet égard, je juge notre attitude plus condamnable que celle de nos ancêtres car nous, nous savons ce que nous faisons.

Les anciens colonialistes avaient encore l’argument de dire qu’ils apportaient quelque chose aux peuples sous-développés, la civilisation, la foi, le savoir-faire, toutes sortes de justifications invoquées aujourd’hui. Ils ont fait miroiter à ces peuples une situation gagnant-gagnant.

(...

Nous savons que les ressources sont limitées et que notre attitude porte gravement préjudice à d’autres humains – nos propres petits-enfants. Mais, au lieu d’appuyer sur la pédale de frein, nous étendons nos colonies toujours plus loin."

-

Jung : sur la souffrance

- Par Thierry LEDRU

- Le 23/04/2025

Mon existence intérieure depuis mes seize ans.

LES ÉGARÉS

La deuxième hernie discale. Un sursis annulé.

Il avait trente-neuf ans. Une sciatique foudroyante, une plaie ardente courant sur sa jambe, il aurait voulu écarter les chairs et arracher le cordon brûlant, un couteau édenté planté dans le dos, des crampes comme des décharges électriques, les orteils tordus, recroquevillés, il ne contrôlait plus rien, il ne pouvait plus se lever, il rampait jusqu’aux toilettes, des jours et des nuits de pleurs, les regards impuissants de Leslie et des enfants ruisselaient en lui comme du plomb fondu, leur détresse, cette panique contenue, il se retenait de hurler, en surdose de morphine, des armées de scorpions couraient sur son ventre, déchiraient la plaie fermée de son nombril et s’enfonçaient dans les chairs, il cuisait dans des bouillons de magma où flottaient des résidus de corps, des entrailles blanchies, des femmes éventrées, des crânes brisés de bébés morts flottaient autour de lui, les yeux exorbités le fixaient horriblement, les veinules éclatées comme des réseaux de barbelés, des glaires sanguinolentes coulaient dans ses poumons, il voulait cracher mais n’en avait pas la force, il suffoquait, des scarabées voraces dévoraient son anus, dévastaient ses intestins, rejoignaient les armées de blattes qui grouillaient dans son dos et rongeaient les fibres, des tentacules de méduses enserraient son visage, il sentait parfaitement les ventouses urticantes, il étouffait, il étouffait, sans pouvoir s’enfuir, tout était dans son crâne, dans son corps violenté, la folie, la folie le gagnait, il le savait.

Il n’a rien oublié.

Il allait mourir. Aucun répit. Plus de sommeil, juste quelques plongées cauchemardesques et des réveils paniqués, le souffle haletant, les yeux écarquillés devant l’horreur qui le rongeait de l’intérieur, le membre torturé se rigidifiait inexorablement, une courbure répugnante s’installait, une arabesque figée comme une malformation dégénérative. Il ne contrôlait plus rien. Il fallait le piquer à la morphine pour que sa vessie se libère. Les reins étaient menacés.

Les dégâts de la première opération, le nerf sciatique englobé dans la fibrose, on lui parlait de paralysie définitive.

Il ne voulait pas d'une nouvelle opération, il la refusait de toutes ses forces. Son seuil de résistance était déjà loin derrière lui. Il avançait en terrain inconnu comme un soldat abandonné qui sent venir la fin. Mais veut y croire encore.

Quand Leslie partait au travail et les enfants à l’école, qu’il se retrouvait seul dans la maison silencieuse, il songeait au suicide.

La mort n’avait aucune importance au regard de la délivrance. Avaler toute les boîtes de morphine, sombrer dans le coma et partir, libérer les êtres aimés. La douleur du cimetière s’atténuerait. Ils continueraient à vivre sans lui.

Finir dans un fauteuil roulant condamnait Leslie et les enfants à un calvaire.

Il ne sait pas ce qui a retenu son geste.

Il devinait parfois des regards attendris, des mots susurrés dans le caveau morbide de sa détresse, une voix apaisante qui lui parlait de patience, de confiance, d’un cheminement obligatoire.

Ces ressentis étranges validaient en lui l’avancée insatiable de la folie, il n’en parlait à personne. Parfois pourtant, lorsque le fil ténu de sa résistance cédait, il s’y abandonnait, acceptait l’offrande et puisait quelques instants de paix, juste assez pour tenir, quitter quelques secondes le champ de ruines où il agonisait.

Il imaginait des bénédictions d’anges gardiens, des êtres éveillés qui le guidaient dans les méandres de son calvaire.

Comment aurait-il pu en parler ?

Il s’arrête. Les larmes coulent, comme un trop plein qui jaillit, un barrage qui s’écroule.

Tant de douleurs.

La détresse de Leslie. Elle avait dû tenir, tout gérer, ne pas sombrer, elle s’était montrée indestructible, sans faille, d’une solidité granitique, elle n’avait jamais pleuré devant lui, elle avait pourtant dû le faire, ça n’était pas possible de résister aussi longtemps sans s’accorder une pause.

Tout ce qu’il lui doit. Et tout ce qu’elle porte. Il sait que ce fardeau est toujours en elle, que la peur ne la quitte pas, que ce cauchemar ne s'éteint pas les yeux ouverts, il est toujours là, dans une mémoire tenace.

Cette dégradation avilissante, cet envasement dans la boue brûlante des souffrances, ce temps perdu, anéanti, sali, il imagine la tumeur vivace qui entretient les souvenirs comme des ferments toxiques. La peur, la souffrance, la déchéance physique, la dépression, les larmes, les cris, la tentation de la mort.

Il sait aujourd'hui à quel point les marques sur son visage ne sont pas les empreintes de ses rires mais bien au contraire les sillons de ses douleurs.

Un matin, après une nuit entière de combats, il s'était aperçu qu'il ne parvenait plus à détendre son visage. Il n'était plus qu'un masque de cire durcie. Il avait demandé un miroir à Leslie.

C'est son reflet qui l'avait convaincu.

Il était comme un mort aux yeux atterrés.

Un chirurgien l’avait reçu, le spécialiste de la région, des colonnes vertébrales à la chaîne.

Il était allongé sur une civière, les ambulanciers étaient passés le prendre, Leslie l’accompagnait, elle avait parlé à sa place, il pleurait, incapable de prononcer autre chose qu’un gémissement épuisé, les sanglots étranglés de ses suppliques.

Qu’on en finisse. Il voulait qu’on l’opère.

S’il se réveillait paralysé, il sauterait par la fenêtre, il y arriverait, les gestes étaient en lui, il en aurait la force, ça serait fini, rien d’autre à faire, il ne voulait pas condamner Leslie, elle apprendrait à vivre sans lui et son amour de la vie la sauverait, il en était persuadé.

Il voulait qu’on l’opère.

Il avait fini par le crier, par implorer l’homme en blanc, ça n’était plus possible, il allait imploser.

Il n’était que douleur.

-

Explorer la conscience

- Par Thierry LEDRU

- Le 19/04/2025

Des recherches qui me passionnent depuis bien longtemps. Mon frère, annoncé par les médecins comme "cliniquement mort", m'a raconté des souvenirs qui relèvent de l'inexplicable.

Quant à moi, j'ai connu un état de conscience modifiée pendant lequel des entités mouvantes sont venues me parler, des propos si complexes et en même temps si raisonnés qu'ils ne pouvaient pas être issus d'une hallucination.

J'ai souvent parlé des états de conscience modifiée dans mes romans. "Là-Haut", "A coeur ouvert", "Vertiges", "Jusqu'au bout", "Noirceur des cimes", "Kundalini" puis maintenant dans la suite de "Les héros sont tous morts".

J'espère vivre assez vieux pour qu'enfin, la science reconnaisse que la conscience n'est pas une entité finie, dépendante de l'individu. Elle est bien plus.

Des liens vers d'autres articles :

NDE, expérience de mort approchée. (spiritualité/mort)

"Des témoignages troublants qui bousculent" : des expériences de mort imminente relancent les débats scientifiques

Écrit par Mélanie Philips

Publié le 30/03/2025 à 06h05

Depuis plus de 20 ans, Sonia Barkallah enquête sur les expériences de mort imminente. Son docu-fiction Témoins explore ces récits troublants, interrogeant scientifiques et témoins pour relancer le débat.

Société

De la vie quotidienne aux grands enjeux, découvrez les sujets qui font la société locale, comme la justice, l’éducation, la santé et la famille.

votre adresse e-mail

France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "Société". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

Un homme dans le coma qui décrit une pièce secrète d’un hôpital, un aveugle qui décrit physiquement le personnel qui s’occupe de lui, une personne qui décrit ce qui se dit dans la pièce à côté… Tous ces témoignages d’expérience de mort imminente (EMI) sont à retrouver dans le docu-fiction Témoins, de Sonia Barkallah, réalisatrice de Berre l’étang (13).

"Je me suis retrouvée à flotter dans ma chambre"

Depuis plus de vingt ans, Sonia Barkallah s’intéresse à cette thématique des EMI. Dès son plus jeune âge, elle se questionne sur la vie et la mort. Puis son parcours est marqué par plusieurs événements forts. Âgée de 11 ans, elle perd son grand-père et sa tante lui recommande alors la lecture du livre La Vie après la vie de Raymond Moody, pionnier de l’étude des EMI. "Ces témoignages m’avaient fait beaucoup de bien", confie la réalisatrice avant de poursuivre.

A 14 ans, j’ai vécu une expérience similaire à une EMI. Je me suis retrouvée à flotter dans ma chambre, en voyant ma chambre vue de haut, avec une expérience très particulière avec la chaîne hi-fi.

Sonia Barkallah, réalisatrice du film Témoins

Mais le véritable déclic a lieu en 1999. En proie à une grave dépression, elle envisage de mettre fin à ses jours. C'est alors qu'elle tombe par hasard sur un documentaire composé uniquement de témoignages d’EMI. Ces récits bouleversants la touchent en plein cœur et la sortent littéralement de la dépression. "Ça m'a fait un bien fou ! Je me revois encore pleurer à chaudes larmes. Les témoignages étaient sincères et authentiques. Ils m'ont fait renoncer à me suicider et ils ont suscité ma vocation de devenir réalisatrice", raconte-t-elle.

"Jusqu’à ce que les arguments manquent"

Sonia rencontre scientifiques et témoins et cela donne naissance à son premier film, Faux départ, en 2010. Comme vous l’aurez compris, l’aventure ne s’est pas arrêtée là pour la réalisatrice. "Avec Témoins, j’ai voulu rendre ce qui m’a été donné", avoue Sonia Barkallah. Sauf que cette fois, elle accorde une importance particulière à la valeur d’un témoignage corroboré. "Quelle est la valeur d’un témoignage aux yeux de scientifiques, surtout quand celui-ci est corroboré par des tierces personnes ou du personnel soignant ?", interroge-t-elle.

Neuroscientifiques, psychiatres, psychologues, convaincus, septiques… Sonia rencontre des scientifiques de tout bord. "Cette diversité est très importante. Aujourd’hui, un documentaire objectif qui fait parler les différents points de vue, malheureusement ça n’existe plus, regrette-t-elle. Cette thématique suscite beaucoup de débats passionnants et passionnés." Le documentaire est construit comme une enquête policière, où chaque argument trouve une contrepartie.

Elle détaille que lorsqu’un scientifique estime que les EMI pourraient être des hallucinations, elle présente des témoignages d’aveugles de naissance ayant décrit des scènes visuelles impossibles pour eux. Si l'on parle d'hallucinations auditives, elle montre des cas de personnes sourdes ayant perçu des sons. Des exemples, "jusqu’à ce que les arguments manquent".

Sonia, elle, de par son expérience et ce dont elle a été témoin, pense que la conscience peut fonctionner indépendamment du cerveau.

je me laisse aussi cette possibilité que la science n'a pas tous les outils aujourd'hui pour expliquer ce phénomène.

Sonia Barkallah, réalisatrice du film Témoins

Car pour l’instant, d’un côté comme de l’autre, il n’y a aucune preuve de quoi que ce soit. "Cependant, c'est intéressant de voir des témoignages inédits, des témoignages vraiment troublants qui bousculent."

"Sortir du caractère paranormal et ésotérique"

L'objectif de Sonia Barkallah n'est pas de prouver l’après-vie, mais d'ouvrir un véritable débat scientifique et de pousser la recherche à explorer ces phénomènes encore inexpliqués. Il n’est pas non plus question d’imposer sa propre conviction, mais de laisser aux téléspectateurs le soin d’avoir leur opinion personnelle. Des faits, rien que des faits. "Le but, c’est d’arriver à co-construire, ensemble, un dispositif scientifique qui permettra peut-être de trancher sur cette éternelle question", déclare-t-elle.

Est-ce que ces expériences sont des hallucinations ou, au contraire, laissent-elle accès à une autre réalité ?

Sonia Barkallah, réalisatrice du film Témoins

Au fil des projections, le film Témoins bouleverse le public.Il apporte un apaisement aux personnes ayant perdu un proche, aide ceux qui ont vécu une EMI à se sentir compris, et suscite l'intérêt du corps médical. Plusieurs hôpitaux, dont l'hôpital Henri-Laborit, ont demandé à projeter le film pour leurs soignants. "C'est super, parce que mon but était aussi de sortir du caractère paranormal, ésotérique et New Age."

"Loin de toute pseudoscience"

Sonia Barkallah a même été invitée en Inde par un chef de service hospitalier pour présenter son film à des psychiatres. Cette tournée l'amène à partager ses recherches en Belgique, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et même en Iran et en Chine. "Mon travail repose sur des études publiées dans des revues scientifiques sérieuses à comité de lecture, loin de toute pseudoscience." Pour elle, tout cela montre le caractère universel des expériences de mort imminente et de l'intérêt que les chercheurs leur portent.

En attendant que la recherche avance, Sonia Barkallah continue son chemin, portée par l'émotion et la gratitude du public. "Mon rôle de réalisatrice, c'est de provoquer des émotions et d'apporter quelque chose aux gens. Et ça, c'est magnifique." Pour y arriver et pour toucher le plus de personnes possible, elle a fait le choix de témoignages éclectiques. "Ça va résonner à chacune des personnes dans le public en fonction de leur histoire. Le film bouleverse énormément", raconte-t-elle. Actuellement en Suisse, elle raconte voir de nombreuses personnes pleurer à chaudes larmes.

Le film apaise les gens qui ont perdu des proches, fait du bien aux gens qui l'ont vécu et qui n'ont jamais osé en parler, et fait questionner des scientifiques.

Sonia Barkallah, réalisatrice du film Témoins

Exactement tout ce qu’elle recherchait. En revanche, si vous venez pour chercher une réponse, vous faites fausse route. "C’est un film qui fait se poser des questions puisqu'il ne donne pas de conclusion. Et ça, c'est important", insiste la réalisatrice.

>>> Des séances de ciné-débat vont avoir lieu à Marseille (24 avril), Cagnes-sur-Mer (25 avril) et Berre-l’Etang (27 avril).

-

Diversité fantôme

- Par Thierry LEDRU

- Le 18/04/2025

Sachant que la population planétaire continue à croître et que l'extension humaine dans les zones naturelles ne sera jamais freinée volontairement, que restera-t-il de la biodiversité dans cent ans ?

"Nous avons été surpris par l'ampleur du résultat" : une nouvelle étude pointe l'impact majeur de l'homme sur la baisse de la biodiversité. Quand vous vous promenez en forêt en France, vous voyez en moyenne seulement 20 % des plantes que l'on pourrait observer s'il n'y avait pas d'activité humaine".

L'un des sites étudié en France. • © Christophe Carcaillet - CNRS

Contact(s)

Imprimer

Fil d'Ariane

La diversité fantôme, ou « dark diversity », révèle l’impact mondial des activités humaines sur l’érosion de la biodiversité

04 avril 2025

Résultats scientifiques

Une étude publiée dans la revue Nature, menée par l’Université de Tartu (Estonie) et impliquant plus de 200 scientifiques à travers le monde, dont plusieurs chercheurs français du CNRS, met en lumière l’effet majeur des activités humaines sur l’érosion de la biodiversité végétale. L’analyse simultanée de la diversité observée et de la diversité qui, au vu de ses caractéristiques, devrait être présente, révèle que de nombreuses espèces de plantes natives sont absentes de leurs habitats naturels, notamment dans les régions les plus impactées par l’activité humaine.

En résumé

La "diversité fantôme" désigne les espèces qui pourraient naturellement occuper un environnement en raison de leurs besoins écologiques, mais qui en sont absentes pour des raisons historiques.

Une équipe de chercheurs internationale a analysé le potentiel de la diversité végétale de plus de 5 000 sites dans le monde, en mesurant la part de diversité réellement présente, révélant l’impact inapparent des activités humaines sur la végétation.

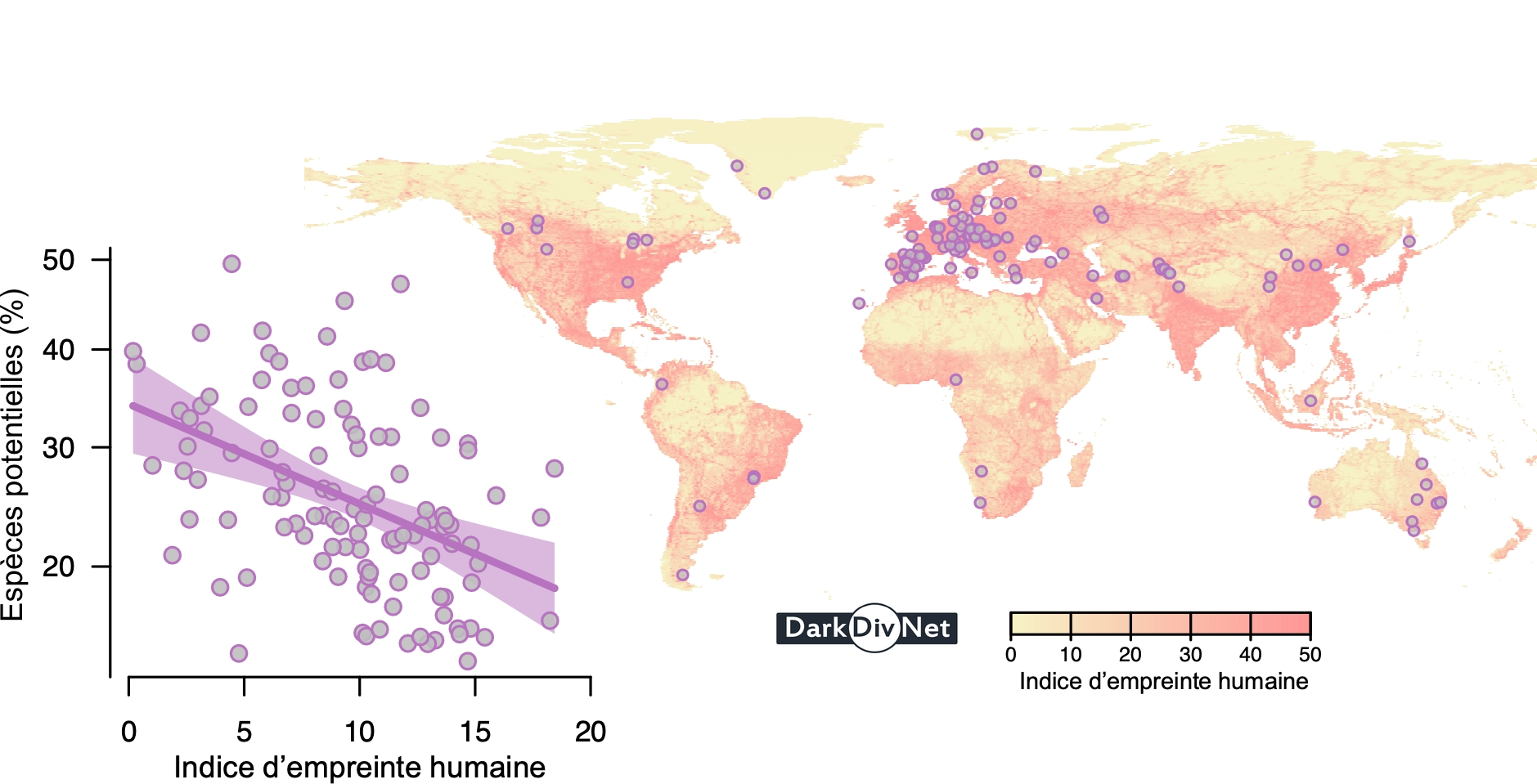

Dans les régions fortement affectées par les activités humaines, les écosystèmes ne contiennent que 20 % des espèces qui pourraient s’y établir, contre 35 % dans les régions les moins impactées, un écart causé par la fragmentation des habitats, favorisant la part de la diversité fantôme.

La végétation naturelle est souvent dépourvue de nombreuses espèces qui pourraient y être présentes, en particulier dans les régions fortement touchées par les activités humaines. Une nouvelle étude coordonnée par des chercheurs de l’Université de Tartu (Estonie) et impliquant plus de 200 scientifiques du réseau de recherche DarkDivNet, dont des chercheurs français du CNRS, des universités PSL, Claude Bernard-Lyon 1, de Toulouse et de Bordeaux, a mis en lumière ce phénomène.

Pour réaliser cette étude, l’ensemble des espèces végétales de près de 5 500 sites répartis dans 119 régions du monde ont été recensées. Grâce à ce travail, les chercheurs ont identifié la "diversité fantôme" (dark diversity), c’est-à-dire les espèces natives susceptibles de vivre sur ces sites, mais qui en sont actuellement absentes. Cette approche permet d’évaluer le potentiel de la diversité végétale, et de mesurer la proportion de celle qui est réellement présente, soulignant l’impact inapparent des activités humaines sur la végétation.

Dans les régions fortement affectées par la présence humaine, les écosystèmes ne contiennent que 20 % des espèces qui peuvent s’y établir. Les mesures classiques de la biodiversité, comme le simple comptage d’espèces, ne détectent pas cette différence, en raison des variations naturelles qui masquent l’ampleur des conséquences anthropiques. Celles-ci peuvent être mesurées à l’aide de l’indice d’empreinte humaine, incluant la densité des populations, l’usage urbain ou agricole des terres, ainsi que les infrastructures routières et ferroviaires.

L’équipe de scientifiques révèle que la diversité d’un site se retrouve négativement influencée par cet indice et la plupart de ses composantes, dans une zone pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres. Ce constat alarme sur l’étendue des conséquences des activités humaines, plus importantes qu’on ne le pensait, affectant même les aires protégées.

La pollution, l’exploitation forestière, les déchets, le piétinement et les incendies d’origine anthropique peuvent exclure certaines plantes de leurs habitats. Cependant, l’impact humain est moins prononcé lorsqu’au moins un tiers de la région environnante est naturelle, soutenant ainsi l’objectif mondial de protection de 30 % des terres de la planète.

Richesse végétale en fonction de l’empreinte humaine, sur fond de carte des sites étudiés dans le projet DarkDivNet.

Cette étude dévoile l’importance de préserver les écosystèmes au-delà des aires protégées. Le concept de diversité fantôme offre aux défenseurs de l’environnement un outil précieux pour identifier les espèces absentes pourtant adaptées à un milieu, et suivre ainsi les bienfaits de la restauration des écosystèmes.

* Le terme dark diversity se réfère à celui de dark matter, ou matière noire en français, qui est une matière hypothétique dont les scientifiques soupçonnent la présence dans l'Univers mais qui reste indétectable à ce jour.

Référence de la publication

Pärtel, M., Tamme, R., Carmona, C. P., Riibak, K., Moora, M., Bennett, J. A., Chiarucci, A., Chytrý, M., Francesco, D. B., Eriksson, O., Harrison, S., Lewis, R. J., Moles, A. T., Öpik, M., Price, J. N., Amputu, V., Askarizadeh, D., Atashgahi, Z., Aubin, I.,. . . Zobel, M. (2025). Global impoverishment of natural vegetation revealed by dark diversity. Nature. Publié le 2 avril 2025.

Laboratoires CNRS impliqués

Centre de Recherche sur la biodiversité et l’Environnement (CRBE - CNRS/IRD/Univ. Toulouse III - Paul Sabatier/Toulouse INP)

Environnements et paléoenvironnements océaniques et continentaux (EPOC, Bordeaux INP/CNRS/Univ. Bordeaux)

Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés (LEHNA - CNRS / ENTPE / Université Claude Bernard)

Contact

Auréle Toussaint

-

"Les danseurs aux pieds nus"

- Par Thierry LEDRU

- Le 18/04/2025

Oui, j'ai espéré que la crise des taxes douanières déclenche un frein conséquent sur la mondialisation et l'énorme commerce planétaire mais je ne considère évidemment pas le cowboy comme un défenseur de la vie, de la biodiversité, de l'écologie. Tous les produits chinois destinés aux USA sont déjà en route vers l'union européenne. On n'arrête pas les cargos...

Je ne cible pas l'individu comme l'unique représentant du chantre de la croissance. En France aussi, nos politiciens ne comprennent que le langage de l'économie, de la création d'emplois, du développement.

Un exemple parmi beaucoup d'autres :

«Assez de ces danseurs aux pieds nus» : le département du Rhône coupe les subventions de trois associations environnementales

Par Antoine Sillières, Le Figaro Lyon

Publié le 18 avril 2025 à 17h40

«Ils veulent réduire les dépenses ? On va réduire les dépenses ! Ça va être vite fait», s’est emporté le président du département, Christophe Guilloteau, avant de faire voter la suppression des subventions, approuvée à la quasi-unanimité de l’assemblée. MATTHIEU DELATY / Hans Lucas via AFP

Le président du département, Christophe Guilloteau (LR), a annoncé la suppression des subventions accordées à trois associations environnementales qui avaient critiqué un projet de port de plaisance sur la commune d’Anse, le mois dernier.

Christophe Guilloteau (LR) n’a visiblement pas goûté la critique. Visé par plusieurs associations environnementales dans une lettre dénonçant l’impact écologique d’un projet de port de plaisance, le président du département du Rhône a décidé de couper les subventions accordées à trois d’entre elles pour l’année en cours. France Nature Environnement, la Ligue de Protection des Oiseaux et Arthropologia vont ainsi perdre entre 24.000 et 29.000 euros de subsides départementaux chacune. Elles ont demandé un rendez-vous avec Christophe Guilloteau à ce sujet.

Ce dernier s’est montré particulièrement véhément à la tribune du conseil départemental le 4 avril. Il a d’abord mentionné la lettre envoyée le 31 mars dernier qui demandait l’arrêt du projet de création du port du Boredelan, dans la commune d’Anse. Projet qui prévoit «l’artificialisation d’une surface équivalente à 30 terrains de football» sur une zone humide selon les associations contestataires. Un projet à 39,5 millions d’euros dont les signataires de la lettre interrogeaient le montant.

«Ils veulent réduire les dépenses ? On va réduire les dépenses ! Ça va être vite fait», s’est emporté le président du département avant de faire voter la suppression des subventions, approuvée à la quasi-unanimité d’une assemblée largement acquise à sa cause. Christophe Guilloteau a vanté un «projet économique» «soutenu par tant d’hommes et de femmes» depuis «tant d’années». «Moi, je ne suis pas prêt à ce que mes enfants mangent tous des graines et fassent de la bicyclette tous les jours», a-t-il encore lancé.

«On ne nous paie pas à rien faire les pieds nus»

«J’en ai assez de ces associations de danseurs aux pieds nus, qui viennent nous expliquer ce que nous, élus, devons faire sur nos territoires», a encore tempêté Christophe Guilloteau, annonçant une refonte du modus operandi avec les structures subventionnées. «En tant qu’association naturaliste nous sommes dans notre rôle de contrepouvoir quand on alerte sur l’impact d’un projet qui va détruire une zone humide, rétorque Hugues Mouret, directeur scientifique d’Arthropologia, dénonçant un écolo bashing simpliste. Ces zones humides sont essentielles pour la préservation du vivant et on ne sait pas les refabriquer (sic), les compensations ne sont jamais à la hauteur de ce qu’on a détruit».

À lire aussi Lyon : une plainte déposée par les écologistes contre Laurent Wauquiez après ses attaques envers l’OFB

Les trois associations sont suffisamment établies pour ne pas voir leur survie menacée par cette coupe brutale. Mais certains programmes en souffriront. Pour Arthropologia, les 24.000 euros du département servaient à financer un programme scientifique d’études sur l’activité pollinisatrice des abeilles sauvage, «donc la protection alimentaire des populations», éructe Hugues Mouret. «Il ne s’agit pas de subvention de fonctionnement, poursuit-il, on ne nous paie pas à rien faire les pieds nus». Et de préciser que l’essentiel des revenus de l’association ne provient pas de fonds publics.

Donald Trump réautorise la pêche commerciale dans un vaste sanctuaire marin de l'océan Pacifique

Créé par George W. Bush et étendu par Barack Obama, le sanctuaire abrite des récifs coralliens vierges et des espèces en danger.

/2023/07/06/64a68815cd1a7_placeholder-36b69ec8.png)

Article rédigé par franceinfo avec AFP

France Télévisions

Publié le 18/04/2025 08:13

Temps de lecture : 2min

/2025/04/18/000-42pq6w9-6801eb88bb64f735346228.jpg)

Donald Trump présente le décret élargissant les droits de pêche dans le Pacifique, à la Maison Blanche; le 17 avril 2025. (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

Il fait presque deux fois la taille du Texas. Donald Trump a signé un décret, jeudi 17 avril, visant à réautoriser la pêche commerciale dans un vaste sanctuaire marin situé au beau milieu de l'océan Pacifique et abritant l'un des écosystèmes les plus vulnérables au monde.

Le "Pacific Remote Islands Marine National Monument" avait été créé en 2009 par le président George W. Bush, puis largement étendu en 2014 par Barack Obama(Nouvelle fenêtre). Il comprend aujourd'hui plus de 1,2 million de kilomètres carrés d'eaux protégées, autour de sept îles et atolls de l'océan Pacifique. La pêche commerciale ainsi que l'extraction de ressources, notamment minières, y étaient jusqu'ici interdites, mais la pêche traditionnelle et de loisir continuaient d'être permise.

Selon le président américain, cette interdiction de pêche commerciale "désavantage[ait] les pêcheurs commerciaux honnêtes des Etats-Unis" en les poussant "à pêcher plus loin au large dans les eaux internationales pour rivaliser avec des flottes étrangères mal réglementées et fortement subventionnées". Et "une pêche commerciale correctement gérée ne mettrait pas en danger les objets d'intérêt scientifique et historique" protégés par le sanctuaire, a-t-il affirmé.

Des environnements marins immaculés et vulnérables

Les zones maritimes qui composent le sanctuaire abritent des récifs coralliens vierges ainsi que de nombreuses espèces en danger, parmi lesquelles des oiseaux de mer et certains requins et baleines, et figurent parmi les environnements tropicaux marins les plus immaculés et vulnérables de la planète, notamment face au changement climatique.

Autant de zones qui seront, avec ce décret, désormais en partie accessibles à la pêche commerciale. L'interdiction est ainsi levée sur de larges zones au large des îles et atolls, "pour les navires battant pavillon des Etats-Unis".

Des permis de pêche pourront également être "délivrés à des navires battant pavillon étranger pour qu'ils puissent transporter des poissons pêchés par des pêcheurs américains", est-il encore détaillé(Nouvelle fenêtre). Dans ce texte, Donald Trump demande également à son gouvernement d'"amender ou abroger toutes les réglementations contraignantes qui restreignent la pêche commerciale" dans le sanctuaire.

Depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier, le républicain, ouvertement climatosceptique, s'attaque à nombre de normes environnementales et assume mener une politique de dérégulation pour favoriser l'économie.

/regions/2025/03/29/dsc-6428-1-profil-2-67e822eabe921077860175.jpg)