Blog

-

"Avant, c'était mieux"

- Par Thierry LEDRU

- Le 02/09/2025

On peut joindre à cette réflexion le fameux, "c'était mieux avant".

Mais alors, si c'était mieux, pourquoi avons-nous laissé les choses se dégrader ?

On ne pouvait rien y faire ?

Ce sont des choses qui nous dépassent ?

On peut aussi supposer que puisque ça allait bien, il n'y avait pas de raisons de s'inquiéter, ni même de s'informer pour que ça continue à bien fonctionner.

Mais quand on n'a conscience de rien, tout peut changer sans qu'on s'en aperçoive. C'est bien là le problème.

Et quand on commence à réaliser que ça dérape et que les informations qui nous parviennent ou qu'on est allé chercher montrent que le chemin sur lequel on est parti nous éloigne de cette période où tout allait mieux, on peut effectivement en arriver à regretter ces connaissances qui nous plombent le moral.

Mais si tout ça est advenu, c'est parce qu'avant on ne savait rien, on ne s'intéressait à rien et on ne voulait rien savoir. D'autres personnes, des "dirigeants" étaient là pour faire le job, prendre les "bonnes" décisions.

On s'est tous fait avoir. Même celles et ceux qui savaient depuis bien longtemps que la situation irait de mal en pis. Et je fais partie du lot. Par ignorance, indifférence, paresse, lâcheté. Et bien que la pente soit de plus en plus raide et glissante, on ne parvient pas à changer le cours des choses.

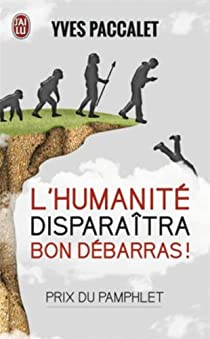

Voilà le premier ouvrage qui m'a alerté. C'était en 2007...Il ne s'agit donc plus de regretter cette époque où on ne savait pas tout ce qui va mal et de se dire que c'était mieux de ne rien savoir mais bien de continuer à apprendre, non seulement sur l'état des lieux mais surtout la façon, si jamais elle existe, d'inverser le courant.

EAN : 9782290001554

190 pages

J'ai lu (07/09/2007)3.82/5 217 notes

Résumé :

Dans cet essai philosophique teinté d'humour noir, drôle et pessimiste, provocant et désespéré, Yves Paccalet dresse un véritable réquisitoire contre l'humanité.La conclusion est sans appel : l'Homo sapiens disparaîtra. Il imagine 13 scénarios catastrophe, tragiques et comiques à la fois - collapsus de la biodiversité, mitage de la couche d'ozone, climat en délire, empoisonnement de l'air, de la terre et de l'eau, nouveaux virus, guerre nucléaire... Ce ne sera certainement pas la fin du monde : tout juste l'extinction d'une espèce bête et méchante - la nôtre."J'ai cru en l'humanité, écrit Yves Paccalet : je n'y crois plus..." Quinze ans après la première publication de ce pamphlet best-seller, l'auteur ajoute quelques pelletées de terre sur notre cercueil annoncé. Cette "Nouvelle édition revue et aggravée" s'imposait. Toujours plus impitoyable. Toujours plus hilarante...

-

La guérison (2)

- Par Thierry LEDRU

- Le 31/08/2025

Je l'ai déjà écrit ici. On ne guérit pas d'une sténose canalaire lombaire et l'évolution n'est jamais favorable. Non seulement, cette excroissance dure comme un os, ne disparaîtra jamais mais il est probable qu'elle continue à grossir. Ce qui est visible n'est rien au regard de ce qui comprime les nerfs de ma colonne vertébrale en L4/L5 et S1.

Bon, ça, c'est fait. Pas la peine d'y revenir.

Et maintenant ? Maintenant, il s'agit de continuer à pédaler, à marcher, nager, courir, jouer au tennis, faire du ski de randonnée, du skating, des sorties en raquettes à neige, bivouaquer, entretenir le potager, tronçonner et fendre le bois de chauffage et planter des arbres cent fois plus que ce que je prends à la nature.

C'est à dire ne rien abandonner de cette existence que j'aime. Sans savoir combien de temps ça sera possible. Et surtout ne pas s'en préoccuper sinon, mes inquiétudes viendront nourrir l'énergie de croissance de cette sténosee.

Oui, je sais, on peut penser que cette réflexion est absurde. A moins de considérer que nos pensées puissent avoir un effet bien plus puissant que ce que nous imaginons ou que ce que la pensée cartésienne et empirique nous a amené à penser.

Effectivement, il n'est pas possible de prouver, sur les critères scientifiques de reproduction en double aveugle, que la pensée puisse avoir un effet sur le physique. Il n'en reste pas moins que ce choix spirituel ne peut pas me nuire, dès lors que je ne m'interdis pas d'avoir recours pour autant à la médecine si c'est nécessaire. J'ai déjà été opéré deux fois. Je n'avais pas le choix, ma jambe gauche allait "mourir".

Mais, là, maintenant, malgré les crampes nocturnes, l'électrification dans le mollet gauche et son atrophie et l'émergence progressive des mêmes symptômes dans le mollet droit, je pédale, je marche, je cours etc... Si j'avais décidé d'arrêter, comme le préconisaient certains médecins, ou si j'avais eu si peur de cette marche qu'ils m'annonçaient avec une canne, alors, oui, assurément, je me serais dégradé.

Tous les grands Maîtres à penser le disent : nous sommes ce que nous pensons, nous subissons les peurs que nous fabriquons, nous avons la capacité de nous détruire. Mais alors, c'est que nous avons aussi la capacité de nous "guérir" ou à tout le moins, de nous maintenir et parfois au-delà du rationnel.

Je monte donc un col à vélo et je me concentre sur l'avant de ma roue, en jetant quelques coups d'oeil rapide vers l'avant mais bien davantage sur tous les paysages, ceux de la nature et ceux à l'intérieur, à toutes les pensées qui sont des horizons à découvrir, à tous les instants de non-pensée, dans le silence de l'effort et dans le gouffre délicieux de la fatigue.

Je ne guérirai pas de cette sténose mais je ne laisserai pas s'installer les effets mortifères des pensées insoumises et des émotions néfastes qu'elles génèrent.

-

La guérison

- Par Thierry LEDRU

- Le 31/08/2025

La guérison, c'est comme une montée de col à vélo.

C'est rempli de virages et quelques bouts de ligne droites et elles sont parfois bien plus difficiles à regarder que les lacets car au moins, ceux-là ne nous projettent pas trop loin, juste quelques mètres en avant et c'est bien assez vu l'effort que ça demande pour avancer.

Il arrive même que les yeux viennent se fixer sur l'avant de la roue, pas plus loin, juste le défilement du goudron et même si la vitesse est très faible, cette concentration du regard devient réjouissante et c'est là qu'on réalise que la seule chose à faire, c'est d'être là, maintenant, nulle part ailleurs, rien d'autre et surtout pas plus loin parce que plus loin, c'est trop loin et que c'est déprimant.

Il est également très réjouissant de se souvenir du lacet précédent et des autres qui sont loin derrière maintenant alors qu'ils semblaient presque inatteignables. Cette habitude, ce conditionnement, cette condamnation qui nous est transmise dès notre enfance, ces phrases "si tu travailles bien à l'école, tu auras un bon métier", cette projection constante vers l'avenir, cet avenir qui n'existe nulle part ailleurs que dans notre imaginaire, dans le domaine de la guérison, il faut absolument s'en libérer. Il s'agit de bienveillance envers soi, cette satisfaction d'avoir franchi ce dernier lacet et les précédents, toutes ces épreuves inévitables puisqu'il n'est pas question de mettre pied à terre.

Sisyphe poussait son rocher et ne pouvait l'empêcher de retomber en bas de la pente. Camus parlait de l'absurdité de l'existence mais simultanément de la liberté acquise dans la conscience de cette absurdité.

"Il faut imaginer Sisyphe heureux".

Alors, oui, cette épreuve des lacets qu'il s'agit de franchir, les uns après les autres, elle est absurde dans sa finalité puisque c'est la mort qui est au bout. La différence entre celui qui "pédale" et celui qui reste "assis", c'est le bonheur du lacet franchi. Rien d'autre. C'est un passé assumé qui nourrit les forces pour le lacet en cours, juste celui en cours. Réaliser que chaque effort contribue à retarder l'échéance et permet de continuer à grimper.

On ne guérit que dans l'instant, jamais plus loin.

-

Fraternités ouvrières

- Par Thierry LEDRU

- Le 28/08/2025

Pour ceux et celles qui s'intéressent à la terre nourrière et à la biodiversité dans nos potagers et nos jardins.

Un geste de soutien pour une association d'utilité publique.

Jardinage en Permaculture

La pétition

Publié le 9 août 2025 par Fraternités Ouvrières

Amies jardinières et amis jardiniers, bonjour,

Pour celles et ceux qui nous suivent depuis longtemps vous savez que la situation de notre association "Fraternités Ouvrières" est devenue précaire depuis la disparition d'un des fondateurs principaux, Gilbert Cardon. Cela fera bientôt 5 ans qu'il nous a quittés. Il a laissé derrière lui une action à poursuivre en héritage.

/image%2F1521571%2F20250809%2Fob_f31bee_gilbert-et-josine-cardon.jpg)

Je crois que beaucoup d'entre nous appréciaient son franc-parler et sa bienveillance. L'humain était toujours mis en avant. L'entraide, la solidarité, la préservation de la nature et la confiance dans l'être humain étaient ses valeurs qui l'animaient. Je devrais préciser "leurs valeurs" puisque Josine était son épouse et aussi son "pilier" sur lequel il pouvait compter.

Nous sommes soucieux, nous bénévoles de longue date au sein de l'association, de poursuivre cette action, car nous aussi, nous sommes persuadés que leur projet vaut la peine d'être poursuivi.

Nous avons appris récemment que le lieu où l'association "Fraternités Ouvrières" est installée sera mis à la vente à la fin de notre bail de location, c'est à dire : fin 2026. Locaux et jardin risquent désormais de nous échapper à jamais.

/image%2F1521571%2F20250809%2Fob_1ecb2a_images.jpg)

Ce lieu emblématique d'expérimentation écologique, d'éducation populaire et de solidarité, ce jardin constitue un patrimoine vivant unique à Mouscron, reconnu bien au-delà des frontières de la commune, incarne depuis des décennies une démarche pionnière en faveur de l'agroécologie, de la préservation des semences paysannes, et de la participation citoyenne.

Nous allons faire des démarches, avec l'aide d'autres acteurs et élus, auprès des autorités communales, afin de trouver des pistes pour garantir la préservation intégrale de ce lieu et soutenir l'ASBL Fraternités Ouvrières dans ses missions et assurer la pérennité de la grainothèque, qui représente un bien commun inestimable.

La pétition

Pour cela, nous lançons une pétition afin que vous aussi vous pouvez devenir acteur et exprimer votre approbation dans les actions que nous désirons poursuivre.

Nous cherchons des solutions privées ou publiques pour acquérir ce lieu et en respectant intégralement les valeurs incarnées par leurs fondateurs.

Cette pétition servira d'appuis populaire pour inciter les autorités communales à proposer des initiatives pour la préservation du lieu.

Comment compléter cette pétition ?

En ligne :

Vous pouvez nous soutenir individuellement en remplissant le formulaire en ligne et en y indiquant les mentions demandées. Certaines sont obligatoires pour être validées et marquées d'un astérisque (*), d'autres sont facultatives. Vous pouvez aussi y inscrire un commentaire personnel qui vous incite à nous aider.

En cliquant sur le lien ci-dessous vous aurez un formulaire à compléter.

N'oubliez pas d'indiquer aussi votre adresse complète : rue, n°, commune et le code postal. Merci.

Une fois complété, il suffit de cliquer sur le bouton "envoyer" situé dans le bas du même formulaire ... et le tour est joué. Vos données seront collectées dans une base de données et seront ajoutées aux pétitions remplies manuellement.

La façon plus classique :

Pour celles et ceux qui désirent remplir la pétition d'une façon plus classique, et donc manuelle, peuvent trouver un formulaire vierge à remplir. Une page peut contenir cinq participants. N'hésitez pas à solliciter vos amis ou connaissances qui sont aussi sensibles à notre action.

Ci-dessous le lien vers un formulaire classique de type "PDF" que vous pouvez télécharger, imprimer chez vous et compléter.

A vous ensuite de nous le faire parvenir soit par e-mail en fiche-jointe. (vous devrez scanner la pétition remplie et l'annexer à votre e-mail) ou bien nous l'envoyer par courrier postal affranchi à notre local : B 7700 Mouscron - rue Charles Quint n°58

Peut-être que certains d'entre-vous nous découvre et ignorent la vision qu'avait le couple Cardon ?

Je vous mets le lien vers le film, de Benjamin Hennot, dédié à Gilbert Cardon : "La jungle étroite"

et une vidéo, de Luc Deschamps, dédié à Gilbert et Josine Cardon : "Les semeurs de vie"

Bon visionnage !

L'association "Fraternités Ouvrières" vous remercie déjà pour votre soutien et votre mobilisation à notre combat.

De tout cœur : Merci !

-

Simona Kossak

- Par Thierry LEDRU

- Le 28/08/2025

Quand je pense aux scénarios de cinéma, type "super héros" ou des bidules déjà scénarisés X fois, genre la soupe cuite et recuite au fond du chaudron, et que je lis cette histoire fabuleuse, je me dis que les scénaristes et les gens du cinéma en général, devraient sortir de leur zone de confort et s'intéresser vraiment aux gens qui ont une vraie existence, quelque chose de fabuleux, quelque chose qui fait d'eux des êtres extraordinaires et qui en même temps nous amène à réfléchir sur nos propres existences, sur nos choix, sur notre train-train, sur notre formatage, nos peurs, nos limites, notre abandon au regard d'une vie hors cadre, celle qui reste possible, celle qu'on peut saisir, celle qui nous permettra de mourir rassasiés.

La biologiste Simona Kossak a vécu plus de 30 ans dans la forêt entourée d’animaux

Considérée par les habitants comme un esprit de la forêt, « celle qui parle et marche avec les animaux », Simona ne se contentait pas de les soigner mais était leur véritable protectrice.

https://lareleveetlapeste.fr/la-biologiste-simona-kossak-a-vecu-plus-de-30-ans-dans-la-foret-entouree-danimaux/

Texte: La Relève et La Peste Photographie: Lech Wilczek 26 août 2025

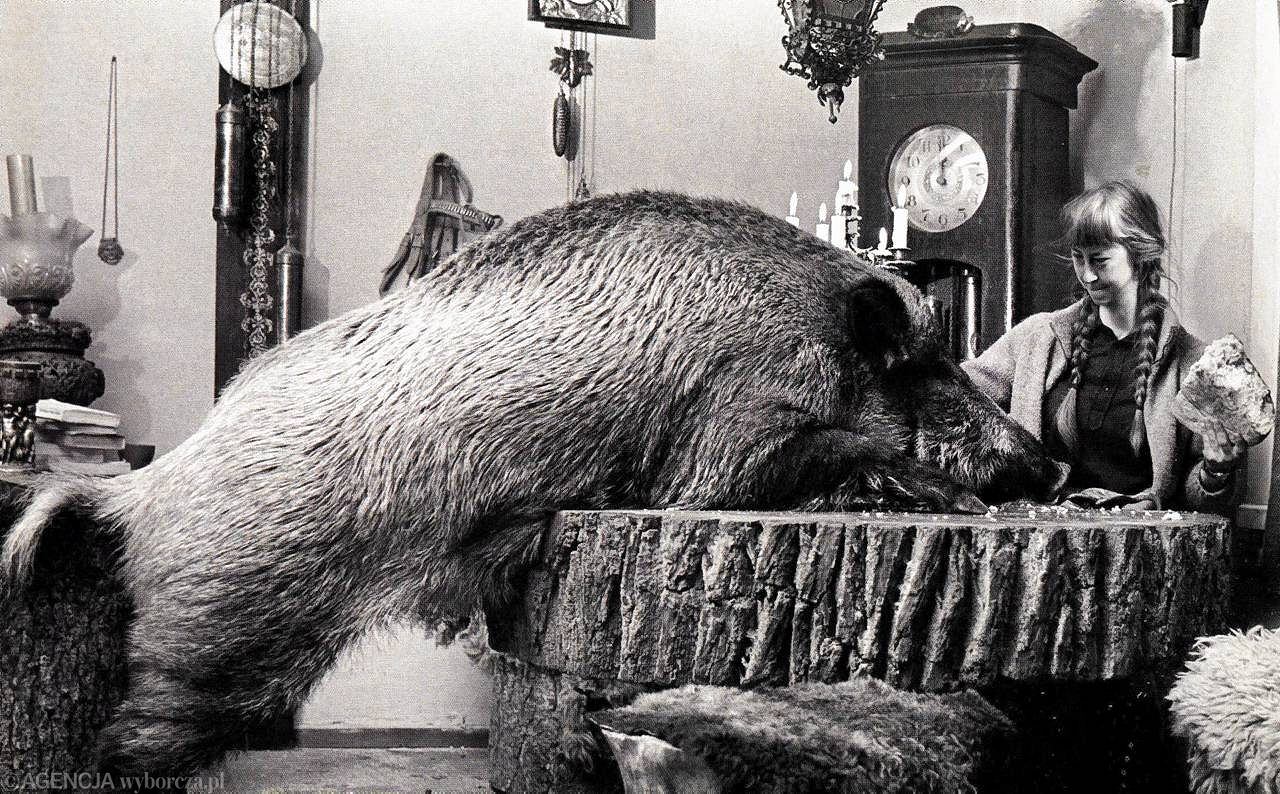

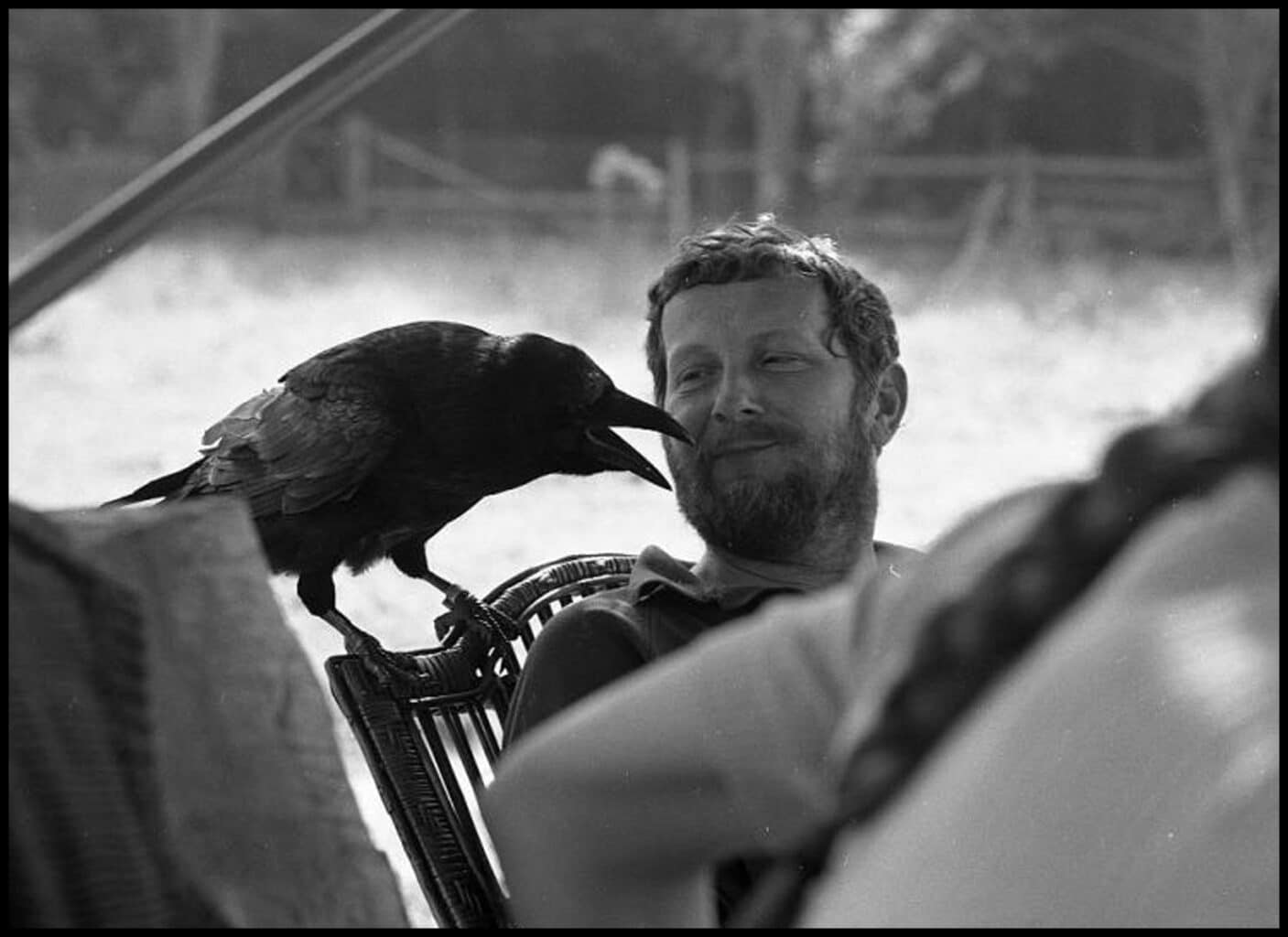

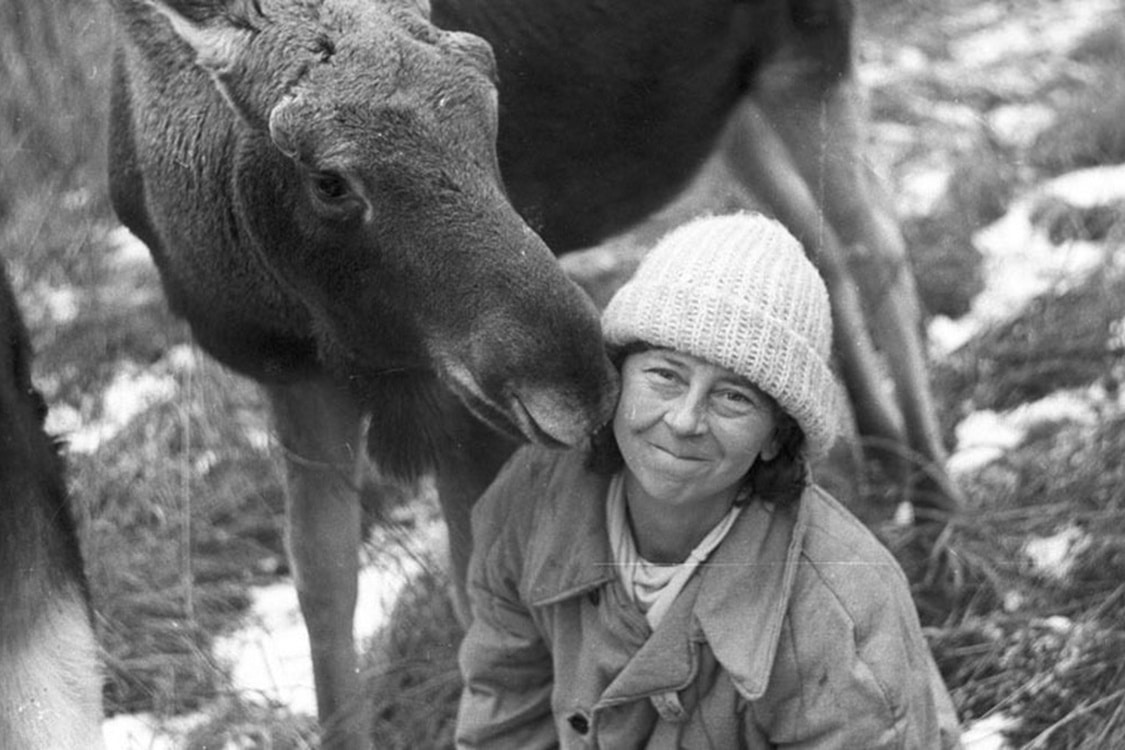

Pendant plus de 30 ans, la zoologue Simona Kossak a vécu au cœur de l'une des dernières forêts primaires d'Europe, sans électricité ni eau courante. Elle était entourée de ses compagnons sauvages : une corneille cleptomane, un lynx nommé Agatka et un sanglier gigantesque. Avec son compagnon photographe Lech Wilczek, elle a passé sa vie à étudier les animaux et se lier d’amitié avec eux. Elle s'est battue pour la protection des forêts les plus anciennes d'Europe. Simona croyait qu'il fallait vivre simplement, et proche de la nature.

Un chalet sans eau ni électricité

C’est une histoire digne d’un conte de fées. Entre la Biélorussie et la Pologne, la biologiste polonaise Simona Kossak (1943-2007) a vécu dans un ancien pavillon de chasse au cœur de la forêt de Białowieża. Les habitants alentour l’appelaient sorcière, parce qu’elle bavardait avec des animaux et vivait avec un corbeau au fort caractère, qui volait de l’argent et attaquait les cyclistes. Un lynx a dormi avec elle dans son lit, et un sanglier apprivoisé vivait sous le même toit qu’elle.

Issue d’une célèbre lignée d’artistes polonais, elle a été mal acceptée par sa famille à cause de son manque de talent créatif et une lèvre fendue. Enfant, elle a trouvé a trouvé du réconfort dans les animaux qui abondaient autour de sa maison de campagne. Adulte, elle a choisi l’isolement en pleine nature et le langage de la forêt plutôt que le monde moderne.

Simona et Korasek © Lech Wilczek

Après avoir obtenu son diplôme en zoologie et comportement animal à l’Université Jagellonne de Cracovie en 1970, elle a travaillé à l’Institut de recherche sur les mammifères du parc national de Białowieża. C’est là, dans la dernière forêt primaire d’Europe, qu’elle a trouvé sa maison, un pavillon de chasse délabré appelé Dziedzinka. Signe du destin, un auroch, ancêtre aujourd’hui éteint de la vache, a croisé son chemin.

« C’était le premier auroch que je voyais de ma vie – sans compter ceux du zoo. Cet auroch monumental, ce blanc immaculé partout, […] et cette petite cabane cachée dans la clairière toute enneigée, une maison abandonnée que personne n’avait habitée. J’ai regardé cette maison en ruines, ceinte d’un halo argenté par la lune, et je me suis dit : « C’est ici ou nulle part ailleurs ! » a écrit plus tard la biologiste Simona Kossak

Dziedzinka © Lech Wilczek

Simona Kossak a demandé à ce que Dziedzinka devienne son logement de fonction. Les services forestiers ont réparé la maison, mais elle est restée sans électricité ni eau courante. Elle en a fait un centre d’étude des animaux de la forêt. Une chouette, plusieurs buses et un hérisson blessé s’installèrent également à Dziedzinka, puis, de façon inattendue, le photographe animalier et naturaliste polonais Lech Wilczek.

Après avoir obtenu l’autorisation des services du parc national, Lech Wilczek a emménagé dans la deuxième partie de la maison. Simona se méfiait de cet intrus. Mais grâce à l’amour pour la nature de Lech, les débuts difficiles se transformèrent en respect mutuel et cohabitation harmonieuse.

Simona Kossak au milieu des faons © Lech Wilczek

Simona Kossak, une vie dédiée aux animaux

C’est notamment l’adoption d’un bébé sanglier orphelin par Lech qui renforça le lien entre Simona et le photographe. Ils le baptisèrent Żabka – ce qui signifie « grenouille » en français – et s’occupèrent si bien de lui qu’il est devenu gigantesque. Des photos prises par Lech illustrent le lien qui unissait le sanglier aux deux humains qui l’ont élevé : on voit Żabka manger à table avec Simona, la câliner dans l’herbe et dormir dans son lit. Très sensible, Żabka est devenu le véritable gardien de Dziedzinka, et les visiteurs devaient s’en méfier.

Żabka et Simona © Lech Wilczek

Lech et Simona tombèrent amoureux, et il documenta leur vie commune extraordinaire pendant trois décennies à Białowieża. Le couple se lia d’amitié avec des dizaines d’animaux sauvages. Parmi eux, un corbeau nommé Korasek, qui attaquait les visiteurs et volait leurs objets dans leurs poches. Il y avait aussi la lynx Agatka, que Kossak appelait sa fille, un âne, une biche, les élans jumeaux Pepsi et Cola, une cigogne, des paons, des agneaux, et des rats.

Lech et Korasek

Considérée par les habitants comme un esprit de la forêt, « celle qui parle et marche avec les animaux », Simona ne se contentait pas de les soigner mais était leur véritable protectrice. Lorsqu’elle surprit un groupe de scientifiques utilisant des méthodes illégales pour braconner des carnivores à des fins de marquage, elle a subtilisé leur équipement, refusé de leur rendre et témoigné contre eux devant le tribunal.

Simona et l’un des élans jumeaux © Lech Wilczek

Durant son procès, à la question sur la menace que représentent de tels pièges pour les animaux, Simona Kossak répond : « Je pense que c’est un danger de mort pour ces animaux dont les blessures causées par ces pièges sont souvent fatales. Ces méthodes menacent notamment le Lynx d’Europe dont il ne reste que 12 individus dans cette forêt et qui ont un patrimoine génétique unique qui risque de s’éteindre à jamais. C’est une honte pour le monde de la science que nous ayons recours à de tels procédés. »

Simon et Agatka © Lech Wilczek

Elle a également contribué à la création du répulsif UOZ-1, un dispositif qui prévient les animaux sauvages de l’approche d’un train. En 1980, elle a obtenu un doctorat et, en 2000, le gouvernement polonais lui a décerné la Croix d’or du Mérite, la plus haute distinction civile, pour son travail et ses recherches en faveur de la protection de la forêt de Białowieża. En 2003, elle a été nommée directrice du Département des forêts naturelles, poste qu’elle a occupé jusqu’à sa mort en 2007.

Après sa mort, Lech Wilczek a continué à vivre à Dziedzinka. Il a poursuivi leur travail et a écrit la biographie de Simona, Meeting with Simona Kossak. Il est décédé en 2018. En 2022, le documentaire Simona est sorti. En 2024, le réalisateur Adrian Panek lui a consacré un film.

Simona et Lech ont passé leur vie dans cet écrin de forêt préservée, entourés des animaux qu’ils chérissaient tant. Leur amour l’un pour l’autre s’est développé au rythme de leur relation avec la nature, trouvant le contentement qui manquait dans le monde moderne au-delà de la lisière de la forêt.

Un autre monde est possible. Tout comme vivre en harmonie avec le reste du Vivant. Notre équipe de journalistes œuvre partout en France et en Europe pour mettre en lumière celles et ceux qui incarnent leur utopie. Nous vous offrons au quotidien des articles en accès libre car nous estimons que l’information doit être gratuite à tou.te.s. Si vous souhaitez nous soutenir, la vente de nos livres financent notre liberté.

-

Stress hydrique des arbres

- Par Thierry LEDRU

- Le 25/08/2025

A moins de vivre sans jamais regarder la nature autour de soi, tout le monde peut juger de la souffrance des arbres et de leur dépérissement.

Qu'en sera-t-il dans dix ans ?

Lesquels parviendront à s'adapter et à survivre ?

Demain, il est possible qu'il pleuve un peu ici et peut-être aussi les jours suivants. Mais pour le feuillage des chênes, c'est déjà trop tard. Même les robiniers faux-acacias, particulièrement résistants, jaunissent.

Entendre la pluie tomber, j'en rêve...

Je suis allé courir ce matin, un parcours dans des gorges, le long d'une rivière du secteur. Il n'y a plus de débit. Il ne reste que de rares flaques avec une eau croupie. Un habitant du coin, il vit là depuis trente ans, m'a dit que c'est la quatrième fois en cinq ans.

Il n'y a plus de poissons, plus rien, tout est mort.

Oui, je sais, tout ce que j'écris est désespérant.

Mais de quoi pourrais-je donc me réjouir ?

Je cours sous des arbres qui meurent, sur une herbe grillée, le long d'une rivière morte et je pense aux animaux qui cherchent un point d'eau.

En plein stress hydrique, les arbres arrêtent de respirer et transpirer

https://lareleveetlapeste.fr/en-plein-stress-hydrique-les-arbres-arretent-de-respirer-et-transpirer/

Avec une chute trop précoce des feuilles, l'arbre est en carence de carbone car il ne peut plus faire de photosynthèse et doit puiser dans ses réserves, « or, ils ont en besoin l’année suivante pour refaire des feuilles ».

Texte: Laurie Debove Photographie: Info Climat 25 août 2025

Partout en France, on observe un dépérissement précoce des arbres forestiers, et urbains, avec leur jaunissement et une perte de leurs feuilles en plein été. En cause : la sécheresse et les vagues de chaleur, qui ont mis les arbres en situation de stress hydrique. Un phénomène de plus en plus récurrent.

Le stress hydrique, un fléau pour les arbres

C’est un air sinistre d’automne, en plein été. Feuilles jaunes, trottoirs jonchés de feuilles mortes en plein mois d’août, forêts brûlées ou arbres marrons… Les arbres urbains et forestiers français sont rudement éprouvés.

« Ces phénomènes ont déjà été observés en 2003, mais aussi en 2022 en France », rappelle Brigitte Musch, cheffe de département ressources génétiques forestières à l’ONF, pour La Relève et La Peste. « Les années 2023 et 2024 ont été bénies pour les forestiers car il y avait des températures normales. Tout le monde s’est plaint d’un « été froid », mais ce n’était pas le cas ! Hélas on s’habitue à ces vagues de chaleur et ces sécheresses qui vont en s’amplifiant et en s’augmentant »

78% des stations météo françaises ont enregistré des records de températures ces dix dernières années. Or, quand les températures vont au-delà des normes acceptables pour les arbres, avec un seuil assez commun à 40°C, des défoliations (pertes de feuilles) et jaunissements se produisent.

« Comme nous, les arbres ont des systèmes de régulation : ils respirent et ils transpirent par leurs stomates (pores des feuilles). Cela leur permet de faire en sorte que la température à la surface des feuilles soit acceptable », précise Brigitte Musch. « Lorsque chaleur et sécheresse se conjuguent, les arbres, n’ayant plus d’eau à disposition à leur système racinaire, ferment leurs stomates pour éviter de transpirer et respirer »

L’arbre pompe l’eau du sol par ses racines. Cette eau se transforme en vapeur une fois arrivée au feuillage, puis relâchée dans l’atmosphère. La quantité d’eau rejetée par l’arbre à travers le phénomène d’évapotranspiration est très importante : 1 000 litres d’eau par jour pour un chêne, 75 litres d’eau pour un bouleau.

Les arbres perdent leurs feuilles à Paris – Crédit : Nicolas Berrod

Lorsque le réservoir en eau du sol n’est plus rempli qu’à 40 % et moins, les arbres sont en situation de stress hydrique. Les gros et vieux arbres, qui ont besoin de plus d’eau que les jeunes, sont particulièrement touchés. Leurs feuilles flétrissent, roussissent puis tombent pour lui permettre de faire des économies d’eau. C’est ce qu’il se passe actuellement.

« S’ils arrêtent de transpirer, on n’a plus cette humidité atmosphérique qui protège les feuilles des rayonnements du soleil », précise Brigitte. « Certains arbres ont eu leurs feuilles à moitié brûlée : elles sont restées vertes à l’ombre, tandis que la partie en plein soleil était brûlée »

Surtout, leur cycle de végétation est déjà bousculé par le réchauffement climatique : les arbres émettent leurs feuilles plus tôt et sont censés les perdre entre mi-octobre et fin octobre. « Là, la défoliation a commencé mi-août, donc c’est loin d’être négligeable », précise Brigitte Musch.

Ces moyens de défense affaiblissent aussi l’arbre. Avec une chute trop précoce des feuilles, l’arbre est en carence de carbone car il ne peut plus faire de photosynthèse et doit puiser dans ses réserves, « or, ils ont en besoin l’année suivante pour refaire des feuilles ». L’arbre devient moins apte à se défendre contre les insectes et les maladies.

« Quand chaleur et sécheresse se cumulent, des bulles d’air se forment dans les vaisseaux de l’arbre et empêchent la conduction de l’eau, créant une embolie qu’on appelle cavitation. Il peut y avoir un dépérissement des branches, une adaptation avec des feuilles de plus en plus petites », prévient l’experte en génétique des arbres Brigitte Musch.

Des centaines d’arbres ont viré au marron (en particulier les chênes) en août 2025 – Crédit : Catherine Mechkour – di Maria

La capacité d’adaptation des arbres

Un manque de réserves en carbone, un affaiblissement face aux ravageurs et des embolies peuvent entraîner le dépérissement de l’arbre, et à terme sa mort. Certaines espèces sont plus propices à faire des embolies comme les saules, alors que d’autres comme les cyprès, adaptés à des climats chauds, sont plus résistantes.

« Le hêtre est une espèce qui aime avoir la cime dans les nuages. Dans les montagnes, à l’endroit où sont les nuages, on est sûrs de trouver du hêtre. Quand cette sécheresse apparaît, ils se retrouvent dans des positions très inconfortables car ils sont très sensibles au coup de soleil au niveau de l’écorce qui peut se décoller », illustre Brigitte Musch.

Après avoir perdu ses feuilles suite à la sécheresse, sa capacité de guérison va dépendre de plusieurs choses. D’abord, l’automne à venir : « Si on a un automne doux et humide, les hêtres se mettent à re-débourrer, refaire des feuilles et entamer une phase de croissance, avec suffisamment de réserves pour re-synthétiser, mais les gelées précoces peuvent les abattre sans que des bourgeons aient pu se former » prévient Brigitte.

Cette année 2025, on se dirige pour l’instant vers un automne plutôt déficitaire en précipitations et doux à l’échelle du trimestre septembre-octobre-novembre. Le manque d’humidité pourrait aggraver l’état actuel des arbres.

A Eguzon, le paysage est déjà automnal malgré la présence de l’eau

« Les incendies empirent le phénomène car ils laissent des sols nus et compliqués pour la régénération et la plantation des arbres sans le couvert des grands arbres. Le deuxième problème, c’est la perte des graines des arbres qui n’ont pas fini leur cycle de maturation. Cette année les graines sont creuses, » avertit Brigitte Musch.

Les aires de répartition de certaines espèces s’amenuisent ainsi d’année en année, c’est le cas pour le hêtre. A l’inverse, d’autres espèces vont s’étendre car elles étaient limitées par le front hivernal : le chêne pubescent qui est déjà présent en Alsace, le chêne zéen du sud de l’Andalousie, le pin maritime, le chêne vert et le chêne-liège, l’érable de Montpellier.

Le dépérissement des arbres a un impact direct sur nos sociétés : l’évapotranspiration leur permet de stocker du carbone, nous apporter de la fraîcheur et contribue au cycle de la pluie. Certaines forêts sont désormais tellement dégradées qu’elles émettent du carbone au lieu d’en stocker.

« Le panorama n’est pas très optimiste, mais on a la chance d’avoir énormément de diversité génétique chez les arbres forestiers », pointe l’experte en ressources génétiques forestières.

L’ONF mise sur la régénération naturelle et sur l’adaptation d’une génération à l’autre pour aider les forêts à faire face au stress hydrique.

S’informer avec des médias indépendants et libres est une garantie nécessaire à une société démocratique. Nous vous offrons au quotidien des articles en accès libre car nous estimons que l’information doit être gratuite à tou.te.s. Si vous souhaitez nous soutenir, la vente de nos livres financent notre liberté.

Laurie Debove

25 août 2025

-

Peter RUSSEL : "La Terre s'éveille"

- Par Thierry LEDRU

- Le 25/08/2025

Je reprends un article qui date de 2011 pour un ouvrage paru en 1982. C'était le premier article sur le blog qui évoquait la situation de la planète et de l'humanité. Ce qui me sidère, c'est de voir que depuis tout ce temps, l'humanité n'a jamais changé sa façon de concevoir la planète et la vie en général et que maintenant que les signes de déréglements se multiplient, on trouve des tas d'articles sur le sujet. L'immobilisme de l'humanité est effroyable et considérablement destructrice.

Liens vers d'autres articles :

Peter Russel : la révolution de la conscience

Peter Russel : une nouvelle conscience

Peter Russel :Sur la conscience de l'unité (conscience)

Peter Russel "La Terre s'éveille. Les sauts évolutifs de Gaïa."

Publié en 1982...

"On a beaucoup écrit et parlé à propos de cette idée qui veut que la Terre elle-même, prise dans son ensemble, soit comparable à un être vivant doté de fonctions vitales et capable de s'auto-réguler et ainsi de demeurer "en vie". En cette époque où pour la première fois l'humanité risque de mettre à mort, littéralement, la planète grâce à laquelle notre évolution depuis les premiers animacules marins et, en fait, notre existence même aujourd'hui, ont été possible.

Le symbole de la déesse Gaia, du nom que les anciens grecs donnaient à la Terre, est devenu un point de ralliement pour tous ceux et celles qui croient en la possibilité d'un changement radicale dans notre manière de voir, percevoir et concevoir notre planète. Les notions d'interdépendance de toute Vie et de grande fragilité des écosystèmes dont dépendent les myriades d'espèces vivantes peuplant notre monde sont maintenant admises par la science et par toutes les couches de la société.

Mais pourquoi alors nous acharnons-nous à détruire l'environnement par notre mode de vie gaspilleur et peu soucieux des conséquences à long terme, demeure un mystère qu'il est urgent d'élucider. Alors que les experts en environnement, aussi bien du gouvernement que des groupes écologiques, nous avertissent que le temps nous est compté pour effectuer des changements majeurs dans notre comportement à l'égard de la planète, il est tentant de se poser la question: "Qu'est-ce qui fera vraiment changer l'être humain au point où il prendra vraiment à coeur la sauvegarde de l'environnement et fera les changements qui s'imposent?" Pour trouver une réponse à cette question vitale, il faudrait peut-être commencer par se demander: "Qu'est-ce qui nous relie aux plans émotionnel, aussi bien que psychologique et spirituel, avec cette matrice de toute Vie qu'est notre planète?" Peut-être est-ce par là qu'il faut commencer à chercher pour trouver l'explication de notre apparente indifférence face aux menaces qui pèsent sur l'avenir de la Vie sur Terre.

Ce n'est que récemment que l'image de la Terre vue de l'espace nous a été rapportée par les premiers astronautes à s'être rendus sur la Lune. Depuis ce temps, la perception que la Terre est notre maison commune, ou notre vaisseau spatial, ou encore un village global uni par la technologie et les communications, et enfin un être vivant capable de contrôler sa température et les différentes composantes chimiques de son environnement global, a marqué à divers degrés l'expérience et la vision que la plupart des humains ont de cette planète. Cette ouverture graduelle de notre esprit à la beauté unique et irremplaçable de la Vie sur cette boule d'eau et de pierre suspendue dans les espaces intersidéraux a permis pour une bonne part l'essor foudroyant des groupes environnementaux et de la conscience écologique qui de nos jours ont atteint le sommet de l'agenda gouvernemental, tel que démontré par la tenue du Sommet Planète Terre(1) de Rio de Janeiro. Bien sûr, les souffrances subies à la suite des catastrophes environnementales de même que les cris d'alarme lancés par les scientifiques à propos de l'avenir de la planète ont aussi grandement contribué à attirer notre attention sur le sort peu reluisant fait à notre bonne vieille Terre.

Pourtant au-delà de cette ouverture d'esprit et de ces préoccupations nées de la menace de cataclysmes écologiques, notre relation à la planète en tant qu'entité vivante et probablement pensante se limite à fort peu de choses. La révolution intérieure qui permet à un être humain de transcender les limites de ce que le scientifique britannique Peter Russell(2) appelle "l'ego encapsulé dans la peau", ne s'est pas encore faite à une échelle suffisamment globale pour affecter de manière significative la façon de penser de la majorité de la population mondiale.

La notion de planète en danger, de Terre nourricière dont toute Vie dépend, est encore bien abstraite et sans résonance émotive pour la plupart des gens, ce qui explique déjà en bonne partie l'indifférence quasi généralisée à l'égard de l'écologie planétaire. Oh, bien sûr, la plupart des gens sont en faveur du recyclage ou de la préservation de la nature par exemple; mais plus souvent qu'autrement, cette intérêt est motivé par des considérations d'ordre pratique comme les coûts élevés d'enfouissement des "ordures" ou du gaspillage de ressources ré-utilisables, et le besoin de loisirs tels la chasse et la pêche, donc la nécessité de préserver les "ressources fauniques".

De même le concept tant vanté du "développement durable" qui vise à faire en sorte que les générations futures puissent encore, comme nous le faisons aujourd'hui, profiter des ressources de la planète, ne constitue en somme qu'une forme de prise de conscience de notre responsabilité de ne pas être trop "goinfres" dans nos appétits de consommateurs insatiables afin que nos enfants ne se trouvent pas devant une table vide lorsque leur tour viendra de s'alimenter au festin planétaire. Et, à la remorque du mythe sacro-saint du développement économique continu, générateur de richesses toujours plus abondantes pour une minorité choyée, on nous encourage, ne l'oublions pas, à favoriser un développement soutenu, transformant ainsi une part de plus en plus grande de la nature en objets de consommation pour l'unique satisfaction de notre seule espèce.

Or qu'en est-il de nos chances de survivre collectivement devant la pression sans cesse accrue que ces modes de pensée "humano-centriques" infligent à un environnement sur le bord de l'effondrement écologique?... Presque nulle, à moins que... À moins que ne survienne globalement un éveil de conscience inespéré face à la fragilité de notre "nid" planétaire et surtout un épanouissement de notre conscience supérieure qui par l'Esprit nous relie à tout ce qui vit. Comme le disait si justement Malraux: "Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas!"

C'est ici qu'entre en jeu cette fameuse "Hypothèse Gaia", proposée par le scientifique britannique James Lovelock qui, à la suite de recherches, menées dans le cadre des expéditions Voyager de la NASA, visant à découvrir l'existence de formes de Vie sur d'autres planètes, en vint à se demander si la Terre elle-même ne formerait pas un organisme vivant. Rappelons brièvement le fondement de cette idée révolutionnaire qui, depuis sa proposition en 1970, a fait l'objet de vives controverses aussi bien que du soutien inconditionnel d'un nombre croissant de personnes de toutes origines, touchées par la beauté et la simplicité de cette idée.

Constatant que les instruments de lecture à bord du satellite Voyager laissaient voir que notre planète, à la différence de Mars, bouillonne littéralement de Vie, et réfléchissant sur le fait incontournable que depuis son apparition sur la Terre il y a trois milliards et demie d'années la Vie avait peu à peu colonisé les mers et les continents et, ce faisant, modifié la chimie et les conditions atmosphériques de la planète de manière à satisfaire ses exigences essentielles pour assurer sa survie, Lovelock en vint à réaliser que "...l'ensemble ce tout ce qui vit sur Terre, à partir des baleines jusqu'aux virus, et des chênes aux algues, pourrait à maints égards être considéré comme une seule entité vivante, capable de manipuler l'atmosphère de la Terre en fonction de l'ensemble de ses besoins, et possédant des facultés et pouvoirs dépassant de loin ceux de ses parties constituantes". Pour permettre de mieux comprendre les phénomènes fascinants qui contribuent à maintenir cet équilibre global favorisant la perpétuation de la Vie, citons quelques-uns de mécanismes grâce auxquels la Vie contrôle la planète, tel que mis en évidence par Lovelock:

1) La proportion d'oxygène dans l'atmosphère, rigoureusement maintenue à 21%: plus, les forêts brûleraient jusqu'au dernier arbre, moins, beaucoup d'animaux suffoqueraient. Orchestré par toutes les plantes et le plancton microscopique des océans, cet équilibre, grâce à la photosynthèse qui transforme le gaz carbonique en oxygène, se maintient comme par magie depuis plus d'un milliard d'années. De plus, c'est parce que l'oxygène est ainsi apparu que la couche d'ozone a pu se former et la Vie coloniser les surfaces émergées du globe.

2) De même la température moyenne à la surface du monde évite les écarts extrêmes, malgré les épisodes glaciaires qui n'affectent pas la ceinture verte équatoriale, grâce au contrôle par les plantes et le plancton des océans de la proportion du gaz carbonique à "effet de serre" qui retient la chaleur du soleil dans l'atmosphère, un peu comme le font les vitres d'une serre. D'autres facteurs, tels le couvert végétal favorisant une pluviosité régulière grâce à l'évaporation par les feuilles, et l'ensemencement des nuages à l'aide d'un élément chimique particulier produit par de minuscules organismes marins, démontrent une fois de plus le rôle clé de la Vie pour le maintien de conditions propices à son existence continue.

3) Une autre composante essentielle à l'harmonie de la biosphère est le taux d'acidité des pluies qui est maintenu au degré optimal par la présence d'ammoniaque dans l'air, à nouveau fruit de l'activité biologique. Pas assez d'acidité et les sels minéraux indispensables à la bonne santé des plantes ne seraient pas mis en circulation par réaction acide. Des pluies trop acides par contre délavent les sols de leurs éléments minéraux et affaiblissent d'autant les plantes, sans compter l'effet dévastateur d'une eau trop acide pour la survie des lacs et rivières.

4) Le taux de salinité des océans enfin. Par un mécanisme encore incompris, les océans parviennent à maintenir à exactement 3.4% le degré de salinité de leurs eaux, ce qui est le pourcentage idéal pour toutes les formes de Vie peuplant les mers. Sans cesse l'irrigation des continents amène par les fleuves et rivières de nouveaux sels dans les océans, et ce depuis qu'il a commencé à pleuvoir sur Terre. Pourtant, jamais sauf dans la Mer Morte (justement!) le taux de salinité n'a dépassé 3.4%. Deux pourcent de plus et toute Vie disparaîtrait des océans!

Lovelock a répertorié plusieurs autres facteurs semblables qui, réunis ensemble et maintenus stables pendant des centaines de millions d'années, ont permis le foisonnement prodigieux de dizaines de millions d'espèces qui, par le laborieux processus d'évolution, ont façonné le monde et mené à l'apparition de notre propre espèce.On sait les dommages considérables causés justement par notre espèce au fragile équilibre dont dépend la survie de tout ce qui grouille et respire en ce monde. Comme l'affirme lui-même Lovelock, même si nous parvenons à "bousiller" suffisamment l'écologie de la planète pour mettre notre propre survie en péril, il y a fort à parier qu'une extinction massive d'espèces - ce serait la sixième à survenir dans l'histoire de la Terre, la première provoquée par une seule espèce - ne serait perçue par Gaia que comme une indisposition passagère dont elle se remettrait avec le temps. Quelques millions d'années ne représentent qu'une courte période à son échelle."

-

L'étau se resserre (2)

- Par Thierry LEDRU

- Le 23/08/2025

Il y a bien longtemps que je ne mets plus les topos de nos sorties sur FB ou sur mon blog et j'ai même effacé tous ceux que j'avais publiés. Le PGHM de Chamonix est effaré du nombre d'interventions de secours qui concernent des "randonneurs" qui n'ont aucunement le niveau, sont mal équipés, partent n'importe où parce qu'ils ont vu des photos sur les réseaux sociaux. En Italie, Suisse et l'ensemble des Alpes, le secours en montagne comptablise un nombre records d'accidents, certains mortels.

J'ai parlé dernièrement du massif de Belledonne et j'ai bien précisé que c'est un massif exigeant, technique où on peut être considérablement isolés et où on ne doit aller qu'avec une grande connaissance de soi et avec un équipement approprié.

Dans notre virée sur le sommet du Taillefer, on est tombé sur une femme seule, engagée dans un couloir à cent mètres de nous, où elle avançait quasiment à genoux, en ayant loupé l'itinéraire parce qu'elle n'avait aucunement l'expérience. On l'a guidée pour qu'elle retrouve le bon passage. Il est clair qu'en continuant à monter dans ce couloir, elle allait droit au casse-pipe. Effrayant.

La montagne est devenue un bien consommable" : la "surfréquentation" touristique des Pyrénées agace les locaux

En 2024, un touriste sur deux pratiquait la randonnée pédestre durant son séjour dans les Pyrénées ariégeoises. • © imageBROKER/Tolo Balaguer / imageBROKER.com

Écrit par Inès Rochetin

Publié le23/08/2025 à 06h00

En Ariège, les sommets sont très prisés cet été. Entre bivouacs et randonnées en montagne, les touristes affluent sur les sommets des Pyrénées. Les parkings au départ des différents lieux de randonnée sont pris d'assaut. Une surfréquentation qui a tendance à agacer certains locaux, entre dégradations et déchets dans la nature.

L’actu des régions

Chaque jour, un tour d’horizon des principales infos de toutes les régions.

votre adresse e-mail

France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "L’actu des régions". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

Sur les réseaux sociaux, les annonces proposant des randonnées dans les Pyrénées affluent. Plusieurs kilomètres sur les sommets face à des paysages à couper le souffle et ... des centaines d'autres randonneurs. Une surfréquentation pas encore chiffrée pour la saison 2025, mais qui agace certains locaux. Entre détritus, parkings pris d'assaut et non respect de la nature, des Ariégeois demandent des règles pour limiter les nuisances.

Un engouement fort pour la montagne

Olivier parcourt la montagne ariégeoise depuis plus de 30 ans, des randonnées et sorties de plusieurs jours en montagne qu'il documente sur Facebook. Mais depuis la fin de la pandémie de COVID il s'éloigne des sentiers occupés par les touristes. "Il y a eu une vraie évolution de la pratique, la montagne est devenue un bien consommable et il y a de plus en plus de monde. Alors pour éviter la foule j'ai tendance à grimper plus haut et m'éloigner de cette surfréquentation". Mais même sur les sommets ariégeois qu'il a l'habitude de côtoyer, il est témoins de mauvaises pratiques : "Les gens ne se rendent pas compte, la montagne il faut la respecter, on trouve parfois les mouchoirs ou des défécations. Cette année je trouve qu'il y a de plus en plus de mauvais comportements".

Face à la surfréquentation, ils sont plusieurs à décider de passer "un coup de gueule". Frédéric Pasian maire de la commune du Lherm en Haute-Garonne, mais surtout amoureux de la montagne et randonneur aguerri dénonce sur Facebook les déchets laissés par certains en montagne. "Le voilà le véritable élément de distinction entre l'Homme et l'animal. Si tu ne sais pas gérer tes déchets, c'est que tu n'as rien à faire dans ces montagnes". Frédérique Pasian bénévole du challenge du Montcalm (une course de 109 km et 11500 mètres de dénivelé positif traversant la France et l’Andorre), balisait le parcours lorsqu'il a aperçu les détritus, mais pour lui, tout le monde doit respecter : "que l'on soit randonneur, pêcheur, chasseur ou berger nous ne devons pas laisser de traces de nos passages en montagne !".

Une exaspération partagée par d'autres comme Gabriel Bombyx.

Contacté l'Ariégeois détaille : "c'est un sujet tabou depuis trop longtemps. Nos politiques locaux ne veulent rien entendre et ça devient ingérable. Et surtout invivable pour les locaux. Je n'ai rien contre le tourisme mais il doit y avoir des règles vu que, comme sur beaucoup de sujets, les gens sont en majorité irrespectueux. On assiste à se nouvel engouement pour la montagne mais personne n'a anticipé les problèmes, dégradation, dérangement, pollution, insécurité etc...".

De la régulation ?

Pour la plupart, de la régulation est possible. Frédéric Pasian explique : "En Andorre, des barrières sont mises en place pour limiter le flux des voitures et des camping-caristes, les chiens doivent être tenus en laisse. Il y a également des animateurs pour faire de la médiation envers les randonneurs afin de leur expliquer les règles à suivre. Il y a des bonnes pratiques qui existent ce n’est pas si difficile de les mettre en place !"

Olivier partage ce sentiment : "Quand on aime la montagne, on aime la liberté et la gratuité qui en découle. Mais on le voit à Cauteret par exemple les parkings sont payants, l'Ariège devrait peut-être aussi s' y mettre. Je pense que l'Ariège est aussi un des derniers départements à ne pas interdire l'accès routier aux vans et aux camping-cars à Soulcem ou Pla des Peyres contrairement aux Hautes-Pyrénées ou aux Pyrénées orientales".

Des actions ont d'ores et déjà été mises en place dans les Pyrénées : "Ce qui est observé depuis la crise sanitaire, c'est la venue de clientèles "novices", ne connaissant pas les "codes" de la montagne. Des actions sont en cours d'expérimentation à ce sujet : médiation en montagne, avec la présence d'accompagnateurs pour sensibiliser, équiper et faire connaître. Nous sommes en train également, de mettre en place une charte du randonneur" explique Sylvie Courderc, de l'office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises

/image%2F1521571%2F20250809%2Fob_5ea3f2_img-0710.JPG)

/regions/2025/08/21/2025-08-21-15-09-58-ariejo-o-moun-pais-coup-de-gueule-facebook-68a71aec4d10e965398452.png)