Blog

-

"Ecrire un bon livre ne suffit plus"

- Par Thierry LEDRU

- Le 11/01/2026

Ecrire un bon livre ne suffit plus parce que la masse de livres publiés est absolument affolante et dans cette masse, il est considérablement difficile de trouver une place.

Ma page Babelio est muette. Alors que mon blog atteindra le million et demi de visites cette année. Ce que j'en conclue, c'est que les visiteurs ne sont pas là prioritairement pour découvrir mes romans et par conséquent encore moins pour les lire. Et je ne vois pas ce que je pourrais faire pour que ça change.

Peut-être aussi qu'il existe une certaine forme d'habitude générale de consommation : la tendance à prendre la plume pour écrire un mécontentement est plus fréquente que pour écrire quelque chose de positif. Mais sur Babelio, je lis souvent des commentaires très positifs, enthousiastes, argumentés. Celui de John boyne "Les éléments" est un exemple parfait. Des commentaires aussi élogieux, tous les écrivains en rêvent.

En fait, je ne me pose plus vraiment la question du pourquoi du comment. C'est factuel et je n'y peux rien. Je ne suis pas une "belle gueule" photogénique, je ne suis pas un individu charismatique, je n'ai aucun carnet d'adresses, je n'aime pas parler en public bien que j'ai parlé à mes élèves pendant 37 ans. Mais pour enseigner, ça ne me posait aucun problème. S'il s'agissait de faire la promotion de mes romans, je serais certainement incompétent. J'ai participé à des salons et à des séances de dédicaces. Il y a bien longtemps que j'ai arrêté. Je ne me sentais pas du tout à ma place et je déteste être là où je me sens inutile. Et ça n'est pas à 63 ans que je vais considérer que de perdre une journée n'est pas quelque chose de grave. Si, ça l'est. Demain, je serai peut-être mort.

Il reste bien évidemment une dernière question et je me la pose à chaque fois que je me mets à écrire : Est-ce que mes livres peuvent être considérés comme bons ?

"Ecrire un bon livre ne suffit plus" : comment Babelio est devenu un incontournable tremplin vers le succès littéraire

/2021/12/14/61b8b997d2d04_pierre-godon.png)

Article rédigé par Pierre Godon

France Télévisions

Publié le 11/01/2026 07:05

Temps de lecture : 11min

/2026/01/09/babelio-final-69612f0bb361f026220457.jpg)

Pour les critiques de livres sur Babelio comme pour les chauffeurs de VTC, une note inférieure à quatre étoiles est considérée comme mauvaise. (HELOISE KROB / FRANCEINFO)

Le site de critiques littéraires le plus utilisé de France joue un rôle central dans la fabrique des best-sellers. On a décortiqué pour vous ce phénomène qui implique lecteurs, mais aussi éditeurs, libraires et auteurs.

Le plus grand club de lecture de France compte 2,3 millions de membres. Babelio, le leader des sites littéraires tricolores, revendique 600 000 critiques de livres chaque année et voit sa communauté s'agrandir de 800 personnes chaque jour. Avec des profils très différents. L'explorateur, comme @Pecosa : "J’ai trouvé dans les bibliothèques de grands lecteurs de littératures policières de quoi lire pendant au moins un demi-siècle." La prof, Chrystèle : "Avec mes abonnés, nous avons un programme de lectures communes sur douze mois." L'influenceuse influencée, @BookyCooky : "Un excellent billet babeliote peut détourner les plans de ma prochaine lecture, et me faire lire le livre en question de suite." Lecteurs, mais aussi éditeurs, libraires et auteurs se retrouvent sur Babelio. Au point d'en faire un thermomètre du monde de l'édition, si ce n'est un faiseur de rois.

Pour les lecteurs, Babelio fonctionne "comme un outil de vérification et de réassurance", résume Guillaume Teisseire, cofondateur de la plateforme, toujours aux manettes près de deux décennies plus tard. Devant la profusion de titres, "il peut m'arriver de dégainer mon téléphone en pleine librairie pour lire les avis", décrit Chrystèle, utilisatrice assidue du site. "Notamment les critiques rédigées par des personnes que je suis et dont je connais les goûts, sur un livre qui m'est inconnu."

A mi-chemin entre Wikipédia et un réseau social, Babelio bénéficie d'une réputation solide, grâce à sa communauté "bienveillante, mais sans filtre", souligne Guillaume Teisseire. Mais aussi grâce à son indépendance vis-à-vis des maisons d'édition et des géants du secteur, alors que son équivalent anglo-saxon, Goodreads, appartient à Amazon, par exemple. "Combien de fois m'est-il arrivé en dédicace de voir un lecteur retourner mon livre, me dire 'je vais réfléchir', et chercher notes et avis sur Babelio ?", s'amuse Nicolas Gaudemet, auteur du remarqué Nous n'avons rien à envier au reste du monde. "Et après, ils reviennent !"

L'angoisse de la fausse note

Tous les bouquins, ou presque, sont chroniqués et notés sur Babelio, bien plus que dans la presse traditionnelle. "Le site est basé sur le principe assez classique contribution/rétribution", détaille Etienne Candel, auteur d'une thèse sur la prescription littéraire à l'ère d'internet(Nouvelle fenêtre). "On a une communauté qui aime afficher ses lectures et de gros lecteurs qui aiment l'idée d'orienter leurs pairs, de faire partie d'une élite, quitte à produire du contenu gratuitement." Les éditeurs encouragent cette pratique, via l'opération Masse critique(Nouvelle fenêtre), où les lecteurs les plus assidus reçoivent gratuitement des ouvrages à paraître en échange d'une critique sur le site. Idéal pour rassurer le chaland qui découvre le livre au moment de sa sortie. "Il y a des livres que nous ciblons spécifiquement pour la communauté de Babelio", renchérit Aglaé de Chalus, des éditions du Tripode. "Un de nos auteurs [qu'elle ne souhaite pas nommer] a pu recevoir énormément de critiques positives pour un livre écrit d'un seul jet sur le deuil, quand son précédent ouvrage, plus difficile, a été accueilli avec plus d'indifférence."

L'enjeu est bien de voir quatre ou cinq étoiles s'afficher à côté de la couverture du livre.

"Votre regard converge forcément vers la note. C'est ce qui saute aux yeux, elle est faite pour ça, et elle est affichée au bon endroit."

Etienne Candel, professeur en sciences de l'information et de la communication

à franceinfo

Tant pis pour Honoré de Balzac, dont les étoiles se sont réduites comme Peau de chagrin (3,8 étoiles pour 5 900 notes(Nouvelle fenêtre)), ou Gustave Flaubert, renvoyé à ses chères études, ou presque (Madame Bovary culmine à 3,73 sur 5(Nouvelle fenêtre)).

Pour les auteurs d'aujourd'hui, comme pour les chauffeurs de VTC, en dessous de 4, c'est une mauvaise note, résume l'influenceuse littéraire @Lectrice à plein temps(Nouvelle fenêtre), de son vrai nom Pauline Locufier, qui réalise de temps à autre des chroniques vidéo contre rémunération. Elle se souvient d'avoir un jour attribué une note moyenne qui n'est pas passée. "J'ai noté l'ouvrage 3,5 sur 5. Dans mon barème, cela reflète un livre avec du potentiel, mais pas totalement abouti." Le ressenti de l'autrice du livre est plus proche du zéro pointé. "Une demi-heure après, elle me laisse un message incendiaire. Elle l'a super mal pris."

Dis-moi ce que tu lis, je te dirai comment tu notes. "La communauté qui lit de la romance est plus prompte à défendre un genre qu'elle juge ne pas être considéré à sa juste valeur, et mettra plus facilement cinq étoiles qu'en littérature générale", appuie l'autrice Delinda Dane, dont la saga Majesty(Nouvelle fenêtre) a déplacé les foules (et cumule 4,25 étoiles de moyenne sur les trois tomes). C'est d'ailleurs sur Babelio qu'Arthur de Saint-Vincent, directeur d'Hugo Publishing, dont le pôle New Romance est un des poids lourds du secteur, a repéré Océane Ghanem. D'abord auto-éditée, la jeune autrice est devenue une des locomotives de la maison avec 30 000 à 40 000 exemplaires écoulés à chaque nouveauté.

"L'Anomalie" repérée par Babelio

Loin des sites marchands où il faut écrémer les commentaires se lamentant de l'état du colis, Babelio se distingue aussi par la qualité de ses critiques, qui font davantage mouche que celles des journalistes. L'auteur de BD Jean Dytar n'est ainsi pas resté insensible à un babelionaute qualifiant(Nouvelle fenêtre) d'"expérience sensorielle et intellectuelle" la lecture des Sentiers d'Anahuac, son dernier album en date. "Parfois, il y a des recensions vraiment fines, plus fines que bien des chroniques plus 'professionnelles'. Je trouve cela touchant, car ce sont des personnes anonymes qui prennent le temps de développer un propos étayé et de partager leur expérience de lecture. C'est généreux." Nicolas Gaudemet se souvient de la qualité d'une critique "liant [son] livre à une œuvre de Shakespeare, c'était particulièrement bien vu". Delinda Dane aime surveiller les citations mises en avant par les lecteurs, en l'occurrence ses lectrices, qui constituent l'écrasante majorité des fans de romance : "Ça me permet d'isoler les phrases qui ont le plus résonné pour eux !"

C'est aussi ça que le monde du livre vient chercher sur Babelio : des retours. "On a coutume de dire qu'on ne sait véritablement ce qu'on a publié qu'une fois que cela a été lu", expose David Meulemans, patron des éditions Aux forges de Vulcain. C'est grâce aux commentaires des lecteurs qu'il a réaxé en catastrophe la stratégie de communication autour du livre Le Soldat désaccordé, de Gilles Marchand, un des succès de 2023. "On s'est rendu compte que ce qui avait marqué les gens, ce n'était pas la vision inédite de la Première Guerre mondiale, mais la force de l'histoire d'amour entre les deux personnages."

Babelio fait ainsi office de thermomètre d'une profession d'éditeur devenue frileuse sur les tirages des ouvrages. Guillaume Teisseire se revoit prévenir Gallimard qu'il se passe quelque chose autour du bien nommé L'Anomalie, d'Hervé Le Tellier. "Ce n'était pas du tout un enjeu éditorial pour eux au départ. On a vu très vite le livre décoller, avant que ça se traduise dans les relevés de ventes. Peut-on dire pour autant qu'on a contribué au succès ? Je ne sais pas." Mais éviter au futur prix Goncourt 2020, initialement tiré à 12 500 exemplaires, de tomber en rupture, assurément. "Je ne m'y attendais pas", reconnaissait Hervé Le Tellier en 2021 sur franceinfo. "J'avais quand même composé un livre avec l'idée que je jouais avec les codes du best-seller. Mais je jouais avec."

"On n'est pas dépendant d'un algorithme"

"Ecrire un bon livre ne suffit plus pour que ce soit un succès", constate Arthur de Saint-Vincent. "Le triangle des Bermudes de l'édition, c'est de cumuler la communauté de Babelio, des lecteurs aguerris et prosélytes, briser le plafond de verre des lecteurs occasionnels via les réseaux sociaux, et le bonus, c'est d'atteindre les gens via une campagne marketing." Pour lui, il faut toucher un lecteur sur trois ou quatre supports différents avant qu'il ne passe à la caisse. Là où les campagnes avec les influenceurs littéraires culminent lors de la sortie du format broché, l'influence de Babelio s'inscrit dans le long terme, y compris au moment des sorties en format poche.

"On n'est pas dépendant d'un algorithme qui met un temps en avant les contenus liés au livre avant de changer de stratégie", appuie Guillaume Teisseire, qui fait référence à TikTok, partenaire du Festival du livre de Paris en 2024 avant de se recentrer sur le Tournoi des six nations. "Quand un livre sort en poche, on voit que ça s'emballe de nouveau sur Babelio", confirme David Meulemans. En fantasy, genre prisé de la communauté Babelio, le cycle de La Tour de garde s'est ainsi écoulé à 100 000 exemplaires en poche, le double du grand format, assure-t-il.

Une voix au chapitre qui n'est pas gratuite

Les salariés du site ne vivant pas d'amour et de lectures fraîches, Babelio tire ses revenus de la publicité, sous toutes ses formes. "Même pour le nouveau Pierre Lemaitre, l'éditeur viendra faire un affichage chez nous, c'est pour rappeler aux lecteurs la date de sortie. C'est l'équivalent d'une campagne de pub sur RTL", estime Guillaume Teisseire. Les données collectées sur les lecteurs permettent aussi aux plus petits éditeurs de s'adresser à la cible de leurs ouvrages. Autre levier puissant, les articles thématiques en une de Babelio, recommandant des listes d'ouvrages. "C'est très qualitatif", reconnaît Arthur de Saint-Vincent, de Hugo Publishing. Mais pas gratuit. "De temps à autre, Babelio nous propose de participer à sa sélection thématique mensuelle, mais nous déclinons systématiquement", regrette Erwann Perchoc, des éditions Le Bélial', spécialisées dans l'imaginaire. "Les tarifs sont trop élevés à notre goût."

La rançon du statut de "premier apporteur d'affaires via les liens marchands" sur le site de la Fnac (en plus d'autres partenariats avec Amazon ou Place des Libraires) et de celui de première plateforme littéraire, assez loin devant ses concurrents Booknode ou Gleeph. Des renvois vers des sites d'e-commerce qui pèsent cependant moins que les librairies indépendantes, où 51% des babelionautes assurent acheter leur dose de lecture, selon une étude menée sur le public du site en 2019(Nouvelle fenêtre). "Babelio, ça marche, parce que tout le monde, lecteurs, éditeurs, auteurs, y trouve son compte", conclut Etienne Candel.

-

John BOYNE : Les éléments

- Par Thierry LEDRU

- Le 09/01/2026

Je lis une cinquantaine de romans par an.

Celui-ci est remarquable.

Un choc littéraire, autant pour l'histoire que pour l'écriture.

Le genre de romans que tout écrivain rêve d'être capable d'écrire.

Le premier commentaire publié sur Babelio contient tout ce que je pourrais en dire.

Difficile de commencer une autre lecture après ce roman.

Difficile même pour moi de me sentir légitime de continuer à écrire tant le sommet de ce livre semble inatteignable.

John BoyneSophie Aslanides - traducteur

EAN : 9782709674300

512 pages

J.-C. Lattès (20/08/2025)

Existe en édition audio

Existe en édition audioRésumé :

D'une mère en fuite sur une île à un jeune garçon prodige des terrains de football, en passant par une chirurgienne des grands brûlés hantée par des traumatismes et enfin, un père qui monte dans un avion pour un voyage initiatique avec son fils, John Boyne crée un kaléidoscope de quatre récits entrelacés pour former une fresque magistrale.

Grâce à une prose envoûtante, John Boyne sonde les éléments et les êtres avec une empathie extraordinaire et une honnêteté implacable, nous mettant sans cesse au défi de confronter nos propres définitions de la culpabilité et de l'innocence.23 septembre 2025

°°° Rentrée littéraire 2025 #16 °°°

J'ai eu le privilège de faire partie des 400 jurés lecteurs du Prix du roman FNAC 2025 et suis totalement en phase avec le tout frais lauréat (surprise aussi car je pensais, bêtement, qu'un roman aussi sombre aux sujets aussi lourds pourrait rebuter ...). C'est sans doute un des romans les plus impressionnants de cette rentrée littéraire, composant une fresque magistrale autour de l'abus sexuel de mineurs. Il sonde ainsi les êtres avec une puissante empathie et une honnêteté implacable, nous mettant sans cesse au défi de confronter nos propres définitions de la culpabilité et de la rédemption.

Eau. On fait d'abord la connaissance de Vanessa, quinquagénaire qui vient s'installer dans une île irlandaise loin de tout, animée d'un impérieux besoin de savoir s'il y a quelque chose à sauver du désastre qu'elle a fuit et si elle mérite la paix.

Terre. Evan lui a fuit la masculinité toxique de son père qui refuse qu'il devienne peintre car c'est pour les « pédés ». Il abandonné son rêve et est devenu footballeur à succès, comme le voulait justement son père. Il doit affronter un procès dans lequel il est inculpé.

Feu. Freya est une chirurgienne réputée, spécialisée dans les grands brûlés. Mais derrière cette façade sociale confortable, elle est en proie à des démons dont elle cherche à en éteindre les flammes s'il n'est pas trop tard.

Air. Aaron, psychologue des enfants, et son fils de quatorze, s'envolent d'Australie pour l'Irlande dans un voyage initiatique qui sera peut-être l'occasion pour le père de faire la paix avec un traumatisme qui a détruit sa vie intérieure et l'empêche d'être libre.

« Une partie de moi a envie de se coucher dans l'herbe et de laisser la tempête faire son oeuvre. Combien de temps survivrais-je ? Une heure, peut-être ? Un peu plus ? Les éléments – l'eau, la terre, le feu, l'air – sont nos plus grands amis, ceux qui nous animent. Ils nous nourrissent, nous réchauffent, nous donne la vie, et pourtant, ils conspirent pour nous tuer à chaque tournant. Je n'ai pas besoin de leur permission pour qu'ils m'emportent. Si je pouvais simplement taper des mains et m'endormir d'un profond sommeil ici, pour ne jamais me réveiller, je taperais des mains. Encore et encore et encore, jusqu'à avoir quitté ce monde pour renaître ou être oubliée – selon ce que décidera l'univers. » (Freya)

Eau, Terre, Feu, Air. Quatre éléments, composants de base de la matière, autant de métaphores qui accompagnent le « je » de chacun des personnages afin de forer au plus profond de leur âme. Initialement, ces quatre récits ont été publiés au Royaume-Uni sous forme de nouvelles séparées. C'est vrai qu'on peut les lire indépendamment, mais réunis ensemble, ils impressionnent par leur cohésion narrative et les résonances émotionnelles qui se déploient.

Le passage de l'un à l'autre peut sembler brutal mais très subtilement, des fils rouges souterrains apparaissent, des échos souvent inattendus qui tournent autour de thématiques douloureuses (inceste, pédophilie, viol, innocence perdue, enfance saccagée) auxquelles on n'a pas envie de se confronter. Victime, bourreau, complice, chacun est amené à se confronter à sa conscience afin de faire des choix fermes et forts qui leur permettraient de casser le cycle de la violence.

John Boyne crée immédiatement une intimité naturelle avec eux, ce qui rend d'autant plus marquantes et dérangeantes les révélations sur leur passé, dévoilées par des flash-backs intelligemment distillés qui font naître un réel suspense tant on devine les flux terriblement intenses qui les agitent inétrieurement. On entend leur voix, on est hanté par ce qu'ils nous disent, terrifié parfois, ému toujours.

Et derrière les émotions, omniprésentes, c'est toute une réflexion qui est initiée autour de la culpabilité et du pardon. Que feriez-vous face à l'impensable ? Sans donner de réponses faciles ni de solutions toutes faites, sans imposer une doxa limitante, sans surtraduire les agissements de ces personnages écorchés, John Boyne laisse vivre les débats, n'écrase pas les questionnements, faisant confiance au lecteur pour ressentir ce qui n'est pas dit et se positionner.

Le roman est très sombre. Et pourtant, on ne le referme pas désespéré car il laisse entrevoir des lueurs d'espoir et de grâce avec une possible rédemption, quelle que soit sa forme, pour ces personnages à l'humanité imparfaite. le dernier récit, Air, le plus introspectif, avec son alchimie littéraire à relier tous les arcs narratifs précédents, apporte une conclusion sublime qui résonne longtemps. Ce roman est exceptionnel. -

Crans Montana

- Par Thierry LEDRU

- Le 07/01/2026

Le texte ci-dessous est un extrait d'une longue lettre d'un père qui explique tout ce qu'il enseigne à son fils au regard du danger et des réactions les plus appropriées.

Bien évidemment, j'adhère intégralement à ce qu'il dit. Le choc est épouvantable. On sait tous plus ou moins ce que signifie une brûlure. La mort de ces jeunes est effroyable. Personne ne revient sur ça.

Mais il faut essayer d'analyser les faits. Il y a eu des gens qui ont su réagir, heureusement et qu'ils en soient remerciés, honorés, mille fois. Et puis, il y a cette masse dont l'idée prioritaire est de filmer pour partager.

On a eu trois enfants, ils sont adultes aujourd'hui. Pendant toute leur enfance et leur adolescence, on les a entraînés. Entraînés à gérer l'urgence, la situation dangereuse, l'analyse, la réaction, la prise de décision, la gestion émotionnelle. Parfois, certaines situations ont été tendues et elles ont été les plus formatrices.

Il y a quelque chose qui ne va plus aujourd'hui.

Le virtuel l'emporte sur le réel.

Un autre aspect me heurte considérablement, c'est que des drames comme celui-là, il y en a eu d'autres et ils ne se sont pas inscrits dans les mémoires, ils ont été effacés. Mais alors, si l'Histoire ne sert plus à éviter des drames, alors c'est que l'humain est condamné à répéter ses erreurs à l'infini.

Quand j'étais instituteur avec mes CM2, tous les ans, il y avait un exercice d'évacuation, une alerte incendie. Chaque classe devait suivre un protocole, tout était clairement organisé. Mais pour que mes élèves comprennent bien l'importance de l'exercice, je leur racontais des drames passés. Aucune image, aucune photo, juste mes paroles. Le mot d'ordre prioritaire, c'était de rester silencieux pour pouvoir entendre les ordres, les consignes, les actes à mener. Il ne devait y avoir aucun cri, aucune bousculade, aucune précipitation. Chacun devait aussi veiller sur les autres, sans pour autant se mettre en danger. Les enfants ne connaissaient pas la date de l'exercice donc ils ne pouvaient pas savoir de quoi il s'agissait, si c'était "virtuel" ou pas...

Et un jour, il y a eu une évacuation réelle. C'est moi qui ai trouvé que ça sentait le gaz dans un couloir. J'ai déclenché l'alarme sans prendre le temps de prévenir les collègues. Deux-cents enfants à évacuer. Tout s'est parfaitement déroulé. Et il y avait effectivement une fuite de gaz. Bien évidemment, ensuite, on en a parlé dans les classes. On a félicité les enfants. Ils étaient fiers d'eux et ils avaient raison de l'être.

J'espère que si, un jour, un de ces enfants se retrouve dans une situation réelle de danger, il se souviendra de ce qu'il faut faire. Fuir. Calmement. Et si la possibilité d'aider les autres est raisonnable, les prendre en charge et se sauver tous.

Le drame de Crans Montana doit absolument être suivi d'une prise de conscience générale.

C'est trop tôt. Les douleurs sont beaucoup trop vives.

Mais un jour, il faudra y réfléchir.

https://lareleveetlapeste.fr/tragedie-de-lincendie-a-crans-montana-a-cet-instant-la-vie-ne-pese-plus-rien-face-a-une-video/

"L’incendie de Crans-Montana me percute. Parce que sur les images du début, je vois des jeunes rire, filmer, encore filmer. Le plafond brûle. Le plastique fond et coule. Le feu prend.

Personne ne crie. Personne n’évacue. Personne ne cherche un extincteur. Partout, des téléphones qui filment. À cet instant précis, la vie ne pèse plus rien face à une vidéo.

Cette première minute, comme tous les premiers instants d’un incident, est totalement cruciale. Chaque seconde compte. Tout mauvais geste, ou absence de geste, va entraîner une dette folle.

Or là, durant cette minute, le réflexe n’est plus de sauver, mais de capter, de publier, d’exister numériquement pendant que le réel meurt.

Et je veux être précis : oui, la sidération existe. Oui, elle est documentée.

Mais certaines images montrent autre chose : des personnes qui intègrent parfaitement qu’il y a un problème, et dont la réaction n’est pas “je suis figé”, mais “c’est excitant”, “je filme”, “je commente”. Le biais de normalité a aussi été là. Mais il n’explique pas tout, ni ne dédouane. Car la folie ne s’arrête pas là.

Parce que quelques instants plus tard, alors que des gens sont bloqués dans une véranda remplie de fumée toxique et très chaude, d’autres filment et commentent au lieu de porter secours.

Ils filment leurs semblables déboussolés, asphyxiés, brûlés, alors qu’il est possible d’ouvrir les portes coulissantes depuis l’extérieur, comme le feront d’autres personnes. Ils filment leurs semblables en train de mourir.

Je sais aussi que d’autres ont agi, aidé, ouvert des portes, sauvé des vies. Ceux-là existent, et ils méritent le même éclairage. Mais les images dont on parle, celles qui nous hantent, montrent clairement quelque chose : à certains moments, la priorité n’est plus la vie, c’est la publication."

-

TERRE SANS HOMMES : Donald Prumpt

- Par Thierry LEDRU

- Le 05/01/2026

J'entame la cinquième année d'écriture sur la quadrilogie, la suite de "Les héros sont tous morts".

L'actualité sert de fil conducteur.

Et j'anticipe sur la suite en essayant de ne pas me faire rattraper par les événements qui surviennent.

L'idée, c'est d'écrire une dystopie en quatre tomes (ou cinq peut-être...) et non pas une fresque historique.

Je ne suis pas certain d'y parvenir. Les choses vont tellement vite.

TERRE SANS HOMMES

CHAPITRE 9

Bethany united methodist church.

Le panneau en bois avait été restauré et remis devant le bâtiment sur la pelouse. L’herbe envahissante n’était plus coupée et les dalles qui menaient au parvis résistaient difficilement au recouvrement. Les derniers adeptes entraient dans l’église d’où émanaient déjà des chants, une chorale, des claquements de mains, rythmés. Donald Prumpt, le prédicateur dominait l’assemblée et dans des rotations répétées de ses bras semblaient vouloir embrasser la foule toute entière. Un homme large d’épaules, une longue barbe brune, les cheveux taillés au carré, un costume noir, la veste boutonnée sur un ventre proéminent. L’énergie déployée enflammait l’assemblée. Derrière lui, en demi cercle, se tenaient les chanteurs, hommes et femmes mêlés, blancs, uniquement blancs. Enfin, deux hommes fermèrent les lourdes portes de l’église et lentement le silence s’imposa. Tous ceux et celles de Crocheron, de Wingate, de Bishop étaient là et tous ceux et celles qui vivaient isolés les avaient rejoints, soixante-dix ou quatre-vingts personnes, hommes, femmes et enfants. Les fusils en bandoulière, les revolvers dans les holsters, aucun homme ne sortait sans une arme. Le temps de l’innocence était révolu. Des pillards étaient venus, des paroissiens avaient été tués. Il avait fallu se défendre.

« Mes chers frères, mes chères sœurs, nous ne pouvons plus laisser ces individus blasphémer la nouvelle Terre. Nous sommes ici pour honorer la loi divine et nous devons assumer notre rôle, sans aucune restriction. Nous savons que le centre de Karen Noonan accueille depuis plusieurs années des délinquants, des repris de justice, des drogués, des prostituées, que des couples homosexuels y forniquent, que les lois de notre Seigneur y sont bafouées, jours et nuits et il est totalement injuste et insupportable que cette population de dégénérés puisse continuer à souiller notre espace vital. Nous savons tous qu’à leurs yeux nos valeurs sont inacceptables. Je vous rappelle les propos de leur chef, le mois dernier, cette femme perverse qui nous déteste.

« L’église méthodiste, c’est le passé, c’est archaïque, c’est à l’opposé de l’amour. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite mais ça ne sera pas avec nous. »

L’assemblée hua d’une seule voix, des fusils furent dressés au-dessus des têtes.

« Nous n’avons pas oublié ses paroles, elles sont sans appel. Non seulement, nous ne devons rien attendre de ces individus mais plus important que tout, nous devons mettre fin à leur influence, à ce soutien constant qu’ils apportent à Satan. »

Des applaudissements, des bras levés, des cris, des acquiescements, l’assemblée buvait les paroles du prêcheur, les armes à feu levées à bout de bras.

« Nous devons honorer notre Seigneur et il est temps de rétablir les lois souveraines. Nous savons que les pensées perverses contaminent l’espace et peuvent porter préjudice à la pureté de nos enfants, nous savons que le mal se diffuse comme un parfum diabolique, nous savons que pour éradiquer le mal, il ne suffit pas de l’ignorer, il faut en éliminer la source, dans les faits mais aussi dans les idées, dans les pensées, dans l’immatériel. Nous avons été épargnés par le Hum et par les vandales parce que nous portons et diffusons le bien et qu’il nous isole, qu’il nous immunise, comme dans une bulle divine, une aura sacrée, mais nous ne pouvons rester ainsi à la merci des virus, nous devons nous protéger, protéger nos enfants, protéger la parole des évangiles, préserver notre territoire. Dieu nous demande d’aimer nos semblables et de supprimer les êtres malfaisants, il en est ainsi désormais. Nous portons la responsabilité d’une nouvelle humanité. Plus rien ne doit nous arrêter car si nous n’accomplissons pas la volonté de Dieu, il ne pourra plus se montrer bienveillant envers nous. Il en va de notre survie. Depuis cinq mois, nous avons su nous préserver, éliminer ceux qui nous voulaient du mal, ceux qui nous agressaient mais maintenant, nous devons franchir une étape cruciale. Nous devons nous imposer. Nous n’allons pas attendre les attaques des êtres maudits, nous devons les détruire. Nous allons donc nous préparer. Physiquement et moralement. Nous devons accepter les faits, nous sommes les élus, les survivants, ceux qui sont purs, protégés par la force divine, nous devons sauver notre terre, nos maisons, nos jardins, notre nourriture, nos biens, les forêts, l’eau, nous devons nous approprier l’intégralité de l’espace qui nous entoure puis, lorsque ce sera fait et que nous nous serons multipliés, nous enverrons des émissaires répandre la parole juste, la parole qui épure et qui sauve. Nous serons les bâtisseurs, le fondement d'une nouvelle humanité et personne ne devra chercher à entraver notre mission. Que les hommes prennent les armes, que les femmes protègent les enfants et que tous ensemble, nous adressions nos prières à notre Seigneur. Je sais que certains et surtout les mères ici pensent aux enfants qui vivent dans le centre de Karen. Oui, ils doivent mourir également et nous n’en sommes pas responsables, ils ne sont pas nés au bon endroit mais si nous leur laissons la vie, c’est la nôtre qu’ils prendront un jour. Oui, c’est la guerre et seuls les justes survivront. Dieu le veut. Nous survivrons. »

-

Gabriel Zuckman : Sur le Venezuela

- Par Thierry LEDRU

- Le 05/01/2026

Gabriel Zucman

oStnpodres78g9h18m75it047l1fhut8ac9m0f460a01c10ght9f341 a6fh ·

On ne peut pas comprendre l’enlèvement de Nicolas Maduro si l’on ignore les masses financières colossales associées à un changement de régime à Caracas.

Il ne s’agit pas de minorer les aspects idéologiques ou géopolitiques de l’intervention américaine – réaffirmer la doctrine Monroe, asseoir des sphères d’influence impériales.

Mais c’est bien le pétrole qui constitue le mobile essentiel de ce coup de force : l’accaparement et l’extraction des plus importantes réserves d’or noir du monde, longtemps exploitées avec une profitabilité inouïe par les multinationales américaines et leurs actionnaires.

Maduro était un dictateur brutal et corrompu, mais Trump s’entend très bien avec de nombreux dictateurs brutaux et corrompus, cela ne génère chez lui nulle hostilité.

L’objectif principal de l’expédition trumpiste est ailleurs : reprendre l’exploitation de la manne pétrolière vénézuélienne au profit des grandes fortunes américaines, exploitation qui avait atteint un premier paroxysme dans les années 1950, pendant cet « âge d’or » mythifié par le mouvement MAGA.

Si l’on veut comprendre l’ambition de la Maison Blanche, c’est sur cette histoire peu connue qu’il faut revenir : celle d’un extractivisme international poussé à son paroxysme, dont Trump cherche à écrire aujourd’hui un nouveau chapitre qui, s’il y parvient, pourrait s’avérer plus extrême encore.

***

La production pétrolière vénézuélienne commence dans les années 1910 par un vice fondateur : le pétrole est pour ainsi dire donné aux majors étrangères.

Le dictateur Juan Vicente Gomez accorde des concessions extraordinairement généreuses aux multinationales américaines et britanniques, qui y développent rapidement la production.

Dès 1929, Caracas pèse pour plus de 10 % de la production d’or noir de la planète et en est le premier exportateur mondial.

Initialement, Britanniques et Américains se partagent le gâteau. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les seconds finissent par rafler la mise. Le Venezuela devient le premier réceptacle des investissements internationaux américains, et sa première source de profits étrangers.

Il faut bien prendre la mesure des richesses ainsi extraites du Venezuela par les Etats-Unis au mitan du 20e siècle.

En 1957, au sommet de cet extractivisme transfrontière, les profits enregistrés par les majors américaines au Venezuela sont du même ordre de grandeur que l’ensemble des bénéfices réalisés par toutes les multinationales américaines – tous secteurs confondus – dans tous les autres pays d’Amérique latine et tous les pays d’Europe continentale confondus !

L’équivalent de 12 % du produit intérieur net vénézuélien – c’est-à-dire de la valeur de tous les biens et services produits chaque année dans le pays – va aux actionnaires américains. Soit à peu près autant que ce que touche la classe populaire du Venezuela, les 50 % les plus pauvres du pays.

Le PIB du Venezuela augmente, mais au profit des grandes fortunes états-uniennes qui encaissent les dividendes et des employés américains bien payés.

Le Venezuela abrite en effet au début des années 1960 la plus grande communauté d’expatriés américains. Ces derniers y vivent dans des enclaves qui leur sont réservées, dotées d’hôpitaux flambants neufs et de terrains de baseball luxuriants.

C’est « l’âge d’or » auquel le pouvoir trumpiste souhaite revenir. Un partage de la rente pétrolière qu’on peut difficilement imaginer plus injuste et inégalitaire.

***

C’est aussi un modèle de développement foncièrement instable, qui ne peut susciter que des réactions violentes.

Car comment accepter que les revenus versés aux actionnaires étrangers soient du même ordre de grandeur que ceux touchés par la moitié de la population locale ?

Jusqu’aux années 1950, dans la foulée de Gomez, les différents régimes au pouvoir à Caracas préfèrent choyer les capitaux internationaux, maintenant une fiscalité légère, se pliant aux désidérata des majors, s’enrichissant souvent au passage.

À partir des années 1960, comme dans le reste de l’Amérique latine, les gouvernements successifs vont essayer de négocier des conditions financières plus équilibrées.

Le Venezuela prend la tête de ce mouvement. C’est un homme politique vénézuélien, Juan Pablo Pérez Alfonzo, qui se trouve derrière la création de l’OPEP (Organisation des pays producteurs de pétrole) en 1960. Le pays prend les rênes du mouvement pour faire advenir un « nouvel ordre économique international », exiger une réécriture des règles du commerce mondial.

Ce processus culmine dans la nationalisation, en 1976, des actifs d’ExxonMobil, Shell et Chevron au Venezuela.

Donald Trump a 30 ans. Il ne cesse aujourd’hui de dénoncer ce « vol ». Et ne cache guère son objectif principal : revenir aux conditions léonines de la période 1920-1960.

***

S’il y parvient, on peut envisager un doublement voire un triplement des profits de l’industrie pétrolière américaine, l’un des plus gros financeurs de Trump et du parti républicain.

Les réserves d’or noir du Venezuela sont en effet considérables : les plus importantes du monde. Et elles sont quasi-inexploitées, la production s’étant effondrée en raison de la mauvaise gestion du régime chaviste et du durcissement des sanctions américaines en 2017.

Les enjeux financiers sont d’autant plus importants que les prix du pétrole sont plus élevés que dans les années 1950. Si Trump parvenait à rétablir les conditions financières qui prévalaient au milieu du 20e siècle, la manne captée par les majors américaines et leurs propriétaires en serait augmentée d’autant.

Quand Trump dit qu’il veut « gouverner » le Venezuela, c’est là son projet.

Pour fixer un ordre de grandeur, les profits d’Aramco – le principal producteur de pétrole d’Arabie saoudite, pays qui abrite les deuxièmes plus grandes réserves d’or noir – se sont élevés ces dernières années à $100-$150 milliards par an.

$100 à $150 milliards par an : c’est la somme en jeu, aujourd’hui, derrière l’enlèvement de Maduro.

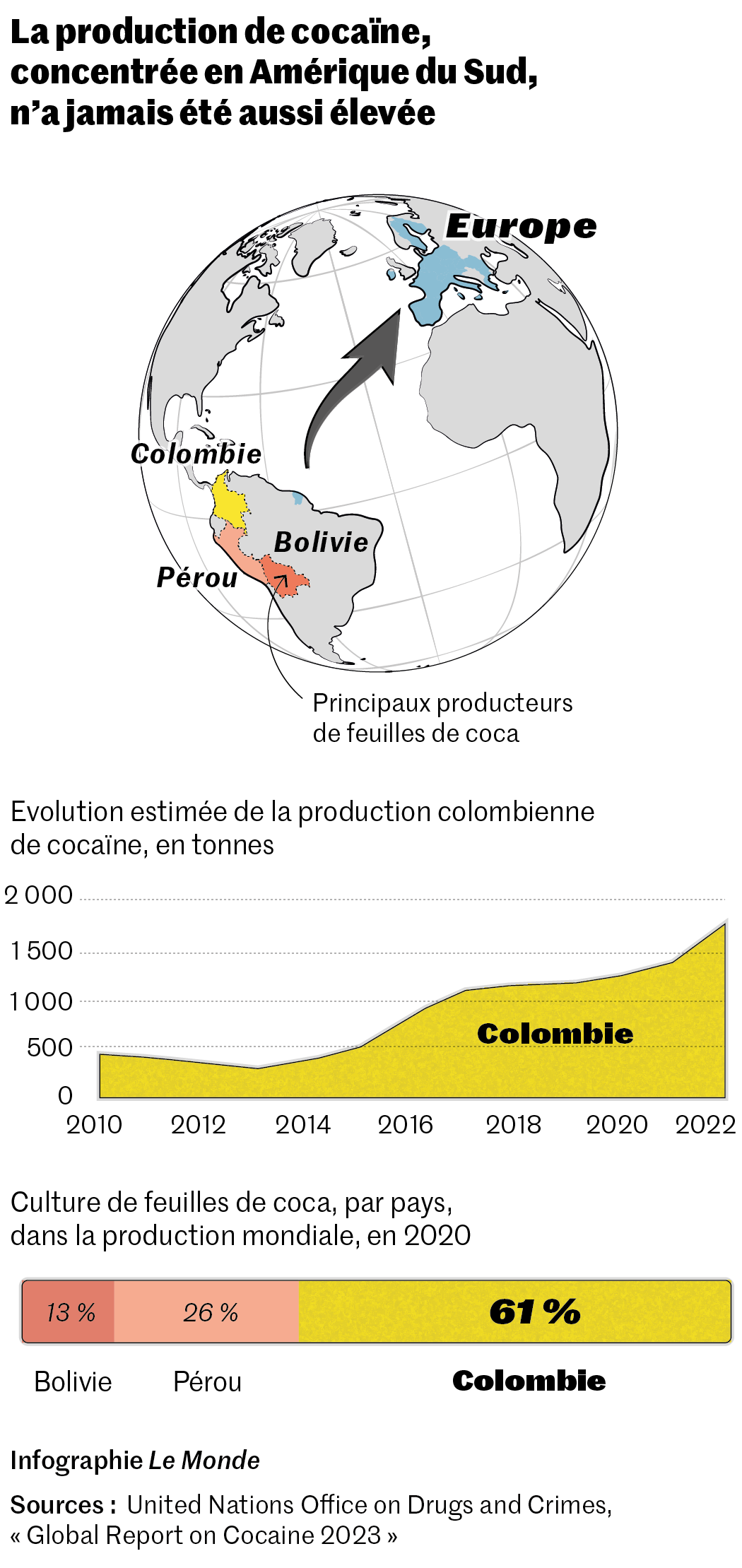

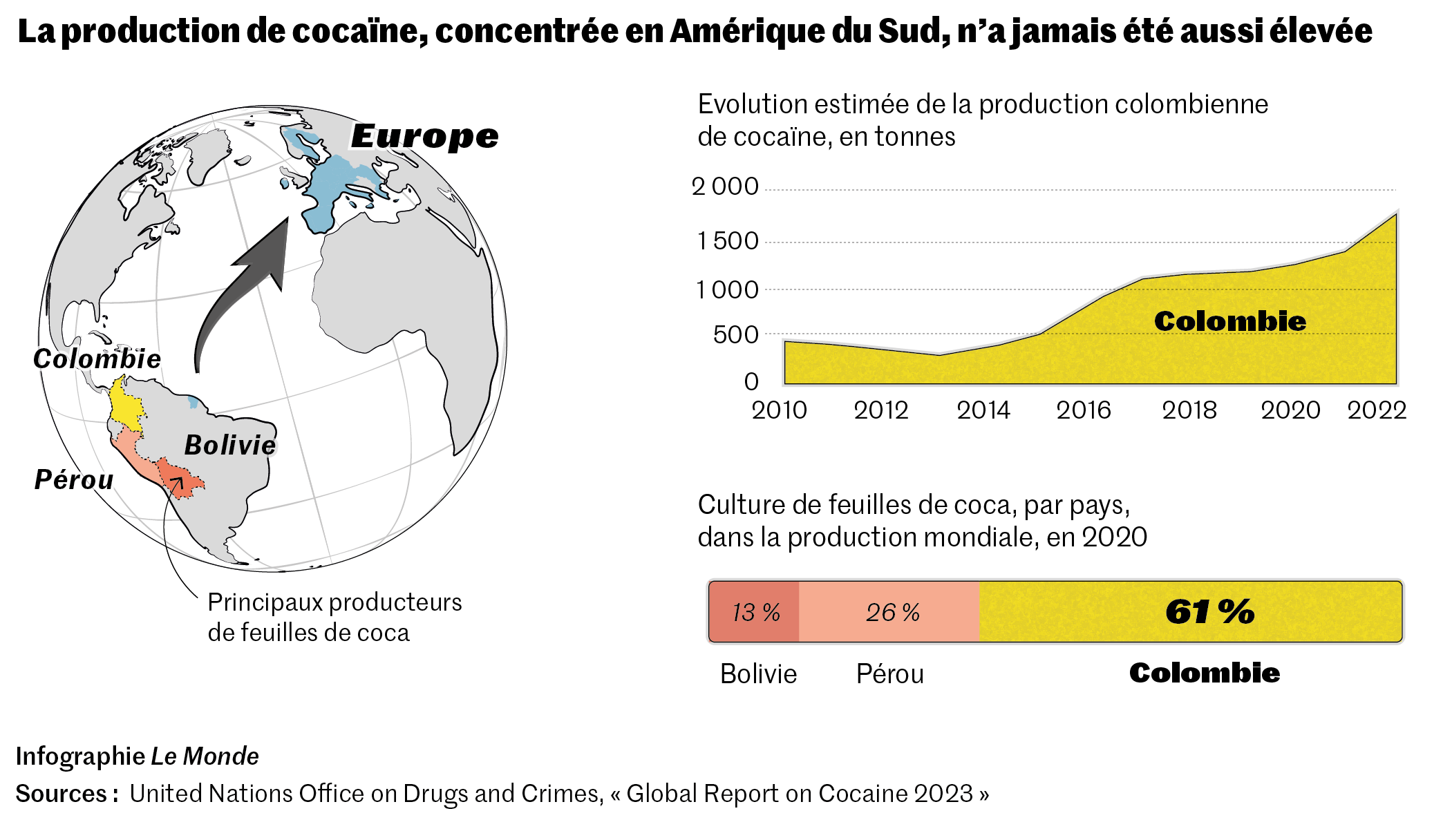

Quant au sujet de la lutte contre la drogue, Trump ne peut pas ignorer que la Colombie en est le principal producteur. Mais pas pour le pétrole.

La Colombie reste sous l’emprise de la cocaïne

Par Marie Delcas (Playon, Colombie, envoyée spéciale )

Publié le 03 décembre 2023 à 05h30

Temps de Lecture 13 min.

Article réservé aux abonnés

Enquête

La fin de la politique répressive promise par le président du pays, Gustavo Petro, n’a pas permis d’enrayer la culture de la coca. Entre côte Pacifique et frontière équatorienne, le trafic et les violences prospèrent.

En guise de route, un étroit ruban de ciment serpente à travers les champs de cocaïers qui exhibent leurs feuilles vert tendre sous le soleil brûlant du Nariño, dans l’extrême sud-ouest de la Colombie. La frontière avec l’Equateur est à moins de 10 kilomètres, l’océan Pacifique à 30 km. Deux hommes à moto, mitraillette en bandoulière, passent à vive allure. Un paysan les salue d’un signe de la tête. « Ce sont des hommes de l’Oliver », confie-t-il.

Le Front Oliver Sinisterra est l’une des factions des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) qui ont fait dissidence et rejeté l’accord de paix signé, en 2016, entre le gouvernement colombien et la guérilla, devenue une organisation politique légale. Il serait aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs du cartel mexicain de Sinaloa et contrôlerait en partie le trafic de drogue dans le Nariño, jusqu’au port équatorien de Guayaquil, à travers la province côtière d’Esmeraldas.

Ni l’aide militaire fournie par Washington (l’équivalent de 9,2 milliards d’euros dans le cadre du « plan Colombie » entre 1999 et 2015), ni les millions de litres d’herbicide déversés, ni l’ambitieuse politique de substitution des cultures illicites prévue par l’accord de 2016 n’ont permis de venir à bout de la coca. Les victimes de la « guerre contre la drogue » se comptent par centaines de milliers. Et la Colombie demeure le premier producteur mondial de cocaïne.

-

"Le capitalisme de la finitude"

- Par Thierry LEDRU

- Le 04/01/2026

Ce livre est sorti en février 2025.

On peut dire qu'avec les évènements USA-Venezuela, on a un exemple clair.

Le prétexte du narco-trafiquant est bien évidemment un paravent. Il faudrait déjà que Trump s'occupe de l'hécatombe liée aux opioïdes vendus par les laboratoires américains...Oui, mais non, parce que ça rapporte aux labos.

On peut aussi rappeler ceci : "La Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou le 21 novembre 2025. Ce mandat vise des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza occupée. Les accusations incluent notamment le crime de guerre de famine comme méthode de guerre, ainsi que des crimes contre l'humanité tels que meurtre, persécution et autres actes inhumains."

Maduro n'a jamais été visé par la CPI. Je ne dis pas qu'il est blanc comme neige, on sait qu'il est surtout blanc comme la coke. Mais bon, deux poids, deux mesures, une fois de plus.

Bref, personne n'est dupe. On sait très bien que les interventions de ce type ont inévitablement des conséquences pires que le mal qu'elles sont suposées combattre (Chili, Panama, Syrie, Liban etc...)

Le fait que la Chine achète le pétrole venezuelien laisse à penser qu'on assiste également à une "guerre froide énergétique" qui se renforce au fil de l'affaiblissement des ressources.

Le Venezuela possède officiellement les plus grandes réserves pétrolières mondiales, même si sa production est limitée par des sanctions et des problèmes d’infrastructure. Les exportations venezueliennes vers la Chine représentent une part significative de ses ventes — autour de 4 à 5 % des importations pétrolières chinoises, souvent via des circuits alternatifs.

Cela reste modeste pour Pékin dans l’absolu, car la Chine importe surtout du Moyen-Orient, de l’Iran ou de la Russie. Mais ces approvisionnements ont une valeur stratégique :

ils permettent à la Chine d’obtenir du brut à bon prix et ils donnent à Caracas une source d’exportation malgré les sanctions occidentales. L’intervention américaine risque donc d’affecter les exportations vers la Chine, en particulier si le blocus ou le contrôle des routes maritimes persiste.

Ce qui est clair en tout cas, c'est que le capitalisme, état par état, va devenir inévitablement de plus en plus guerrier pour préserver sa croissance. Et les pays les plus puissants seront de plus en plus prédateurs.

Grand entretien

Arnaud Orain : “Nous entrons dans le capitalisme de la finitude”

https://www.philomag.com/articles/arnaud-orain-nous-entrons-dans-le-capitalisme-de-la-finitude

Arnaud Orain, propos recueillis par Frédéric Manzini publié le 04 février 2025 9 min

Et si la politique prédatrice de Donald Trump, de la Chine de Xi Jinping, mais aussi la prise de conscience écologique actuelle, obéissaient à la même logique, celle d’un monde fini, qu’on ne peut pas exploiter à l’infini ?

C’est la thèse de l’économiste Arnaud Orain, qui publie Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle) (Flammarion, 2025). Entretien.

➤ Cet article est exceptionnellement proposé en accès libre. Pour lire tous les textes publiés chaque jour en exclusivité sur philomag.com, avoir accès au mensuel et aux archives en ligne, abonnez-vous à partir de 1€/mois.

Qu’est-ce qui vous permet d’avancer l’idée que le monde serait confisqué ? Ne sommes-nous pas dans un monde où le libéralisme triomphe ?

Arnaud Orain : Pour écrire ce livre, je voulais sortir d’une dichotomie qui circule un peu partout, aussi bien au sein du grand public que dans la littérature savante, à savoir : celle qui oppose d’une part le libéralisme économique et de l’autre l’intervention de l’État. Je pense que cette dichotomie a fait long feu, autrement dit que son pouvoir heuristique est arrivé à son terme. Je lui oppose une autre dichotomie, avec d’un côté un monde ouvert et porteur d’une promesse – « libérale » en un sens – d’enrichissement généralisé (que ce soit pour les États, pour les entreprises privées ou pour les individus) et illimité, et de l’autre, une idéologie qui nous explique le contraire : que le monde est fini, que les ressources naturelles sont en quantité limitée et les exportations mondiales également, de sorte que l’enrichissement de toutes et tous apparaît lui-même borné, et même impossible. Le monde est ainsi pensé comme un gâteau dont la taille ne saurait grossir, de sorte que tout ce qu’on peut désormais gagner sera pris à quelqu’un d’autre, c’est-à-dire confisqué par des acteurs qui vont s’arroger la possibilité de monopoliser des ressources, des routes maritimes, des portions d’océan, l’espace, le cyberespace, etc. Et tout cela au détriment d’un univers concurrentiel.

“L’augmentation du niveau de vie pour tous n’apparaît plus sérieusement envisageable”

Est-ce que ce que vous décrivez n’est pas la fin de l’idée de progrès ?

Il y a des liens, mais ce n’est pas exactement la même idée. Car c’est en effet de manière cyclique que je conçois ce que j’appelle « le capitalisme de la finitude », et si je me réfère par exemple à l’une de ses périodes, qui s’étend de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe, on croit encore au progrès. Cela n’empêche pas déjà, à ce moment-là, un certain nombre d’élites économiques et militaires d’estimer qu’il est urgent de s’accaparer des territoires et des ressources : d’où la deuxième vague de colonisation, qu’on appelle pour la France le « second empire colonial ». Et de nos jours, les firmes de la tech croient possible de faire progresser sinon les sciences, du moins les techniques. Mais l’idée d’un progrès pour l’ensemble de la population, autrement dit l’idée d’une abondance généralisée, est complètement décorrélée du capitalisme de la finitude. L’augmentation du niveau de vie pour tous, qui a longtemps été défendue par les Nations unies ou l’Organisation mondiale du commerce, n’apparaît plus sérieusement envisageable.

Mais en quoi est-ce cyclique ?

Quand il a commencé, au XVIe-XVIIe siècle, le capitalisme était déjà animé par cette volonté de s’accaparer le monde dans la précipitation, parce qu’on pensait par exemple qu’il n’y avait pas de marché textile pour tout le monde (à savoir les Français, les Espagnols, les Néerlandais et les Anglais notamment), pas suffisamment de colonies, etc., donc il était nécessaire de contrer les autres pour s’en emparer. Mais cette phase s’est terminée, à la fois avec l’émergence de l’économie libérale d’un point de vue théorique (les physiocrates, Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, etc.) et avec la fin des guerres de la Révolution et de l’Empire, qui vont mettre un terme à la grande rivalité franco-britannique et ouvrir sur la pax britannica : les colonies des pays européens ont pu commercer avec d’autres que leur puissance métropolitaine, elles se sont ouvertes au monde au cours du XIXe siècle, les droits de douane ont baissé, les échanges multilatéraux se sont accrus avec la « liberté des mers »…

“La nouvelle dichotomie n’est plus ‘libéralisme vs. interventionnisme’, mais d’un côté la promesse d’un monde d’enrichissement illimité, et de l’autre l’idée que le monde est fini et ses ressources limitées”

Au sens de Hugo Grotius ?

On fait souvent de lui le génial promoteur de ce concept sur le fondement d’un ouvrage intitulé Mare liberum (« La mer libre ») paru en 1609, mais qu’on interprète en fait assez mal. Non seulement cet opuscule n’est qu’un chapitre d’un ouvrage plus grand jamais publié du vivant de l’auteur – le De jure praedae, « Du droit des prises » – mais en outre, il n’y défend jamais l’idée d’un droit de circuler librement et pacifiquement sur la mer. En réalité, il explique qu’il revient à chaque puissance de se militariser pour pouvoir naviguer. Grotius se fait même l’ardent défenseur de la monopolisation – par la violence – de produits et de routes maritimes. Il récuse complètement l’idée d’une puissance hégémonique qui dirait le droit d’aller librement sur les mers.

La rectification est faite ! Que s’est-il passé après cette période libérale ?

Il y a eu ensuite une nouvelle phase de finitude et de course à la ressource et aux colonies à la fin du XIXe siècle, avec une montée en puissance des marines de guerre et des marines marchandes rivales de la flotte britannique, jusqu’à cette « apogée » dans les années 1930 avec une Allemagne nazie pressée de s’accaparer des terres à l’Est et de détruire des populations, mais aussi avec les replis des autres pays européens sur leurs silos impériaux… Après la Seconde Guerre mondiale s’est produit une nouvelle rupture, car la pax americana a permis de retrouver une liberté des mers partout sur le globe comme le faisait la marine britannique en son temps. Les échanges ont repris, le multilatéralisme s’est développé, la communauté européenne s’est construite et le processus de décolonisation a été amorcé. Tout ce vaste mouvement a trouvé son acmé dans le néolibéralisme des années 1990 : la liberté des mers était alors assurée par les États-Unis tandis que la Chine s’installait comme puissance manufacturière, et le monde trouvait une sorte de complémentarité harmonieuse dans l’idée que le niveau de vie des populations autrefois colonisées allait pouvoir augmenter. Et puis tout cela ne tarde pas à se fracasser sur la désindustrialisation occidentale, puis la prise de conscience des limites écologiques de la planète, au début du XXIe siècle : depuis ce moment, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de finitude.

“Si le monde est comme un gâteau dont la taille ne saurait grossir, alors tout ce qu’on peut désormais gagner sera pris à quelqu’un d’autre”

L’écologie est ce “principe de réalité” qui ramène les fantasmes libéraux sur terre ?

Oui – à chaque fois, on vient buter sur la question de la quantité de ressources disponibles et de « marchés » à conquérir. À la fin du XIXe siècle, déjà, naît la crainte qu’il n’y ait pas de quoi nourrir l’ensemble des populations en augmentation exponentielle. Un siècle plus tard, c’est le principe du maintien du niveau de vie occidental ou de son exportation (avec tout ce que cela implique de consommation de protéines animales, d’utilisation de ressources fossiles mais aussi de minerai et de métaux) qui apparaît compromis, du moins inaccessible à l’ensemble du monde. Les émeutes de la faim de 2008 et l’épisode du Covid ont rendu cette évolution plus visible. Prenons l’exemple des terres : dans un monde néolibéral, les produits de la terre sont cotés pour être vendus sur le grand marché planétaire mondial, sous l’œil de l’Organisation mondiale du commerce. Mais ce qui s’est produit ces dernières années, c’est un grand mouvement d’accaparement des terres, et pas seulement de la part des firmes chinoises ! Des entreprises émiraties ou américaines louent ou achètent des terres dans les pays du sud, apportent des semences et récupèrent des produits finis, sans passer par le marché. Il se produit la même chose pour les mers et les mines – et ce n’est pas sans lien avec ce qui se passe actuellement en République Démocratique du Congo.

Et Trump qui veut s’emparer des terres du Groenland et récupérer le canal de Panama ?

Oui, mais il n’est pas le seul. Regardez les visées qu’a la Russie sur le Spitzberg (actuellement administré par la Norvège) ou les nouvelles routes de la soie chinoises avec des infrastructures portuaires, par exemple au Pakistan, qui sont entièrement financées par des firmes publiques chinoises : on y voit des navires marchands chinois mais aussi, si l’on en croit les satellites américains, des navires militaires. Les rebelles baloutches ne s’y trompent pas, quand ils y voient le retour de la Compagnie des Indes. Sauf qu’aujourd’hui, ce n’est pas la Compagnie anglaise, mais une sorte de Compagnie des Indes chinoise. On a aussi des États ou des « compagnies-États » qui sont en train de mettre en place, par endroits, de nouveaux types de colonisation semi-formels.

“Par endroits, des États ou des ‘compagnies-États’ sont aujourd’hui en train de mettre en place de nouveaux types de colonisation semi-formels”

Qu’appelez-vous des “compagnies-États” ?

J’entends par là un certain nombre d’entreprises qui rappellent furieusement les compagnies à monopole d’autrefois, c’est-à-dire des firmes qui sont à la fois marchandes et souveraines. Elles ont des attributs étatiques et même régaliens. Comme les Compagnies des Indes avaient leur propre droit, leurs propres juges et leurs propres armées, nous avons aujourd’hui des entreprises qui ont leurs propres satellites (susceptibles de servir ou non des objectifs militaires) et qui font leur propre propagande à l’intérieur de l’espace public. Mark Zuckerberg disait lui-même que Facebook (aujourd’hui Meta) ressemblait plus à une forme de gouvernement qu’à une entreprise au sens traditionnel. Et si ces « compagnies-États » sont souvent alignées avec leurs puissances respectives, ce n’est pas toujours le cas : Elon Musk, par exemple, est assez réticent à ce que les militaires américains utilisent ses satellites à Taïwan car il préférerait ne pas se fâcher avec la Chine.

Donald Trump a-t-il tout compris à ces nouveaux enjeux et au monde qui vient ?

Attention : je ne veux pas laisser penser que le monde aurait soudainement basculé avec l’élection de Donald Trump. Une administration démocrate n’aurait pas mené une politique diamétralement opposée. Katherine Tai, la représentante au commerce du gouvernement Biden, avouait avoir beaucoup de points d’accord avec Robert Lightizer, qui conseillait Trump sur le commerce international, les droits de douane et la nécessité de relocaliser la production industrielle aux États-Unis. Avec Kamala Harris, on aurait certes eu moins de coups de menton et cette nouvelle recolonisation serait moins voyante, mais c’est tout. Au moins, pour nous, les choses sont plus claires avec les déclarations de Trump !

“L’UE est la dernière institution à défendre un cadre néolibéral, à vouloir faire respecter la concurrence et casser les monopoles. Va-t-elle changer de paradigme ?”

Et l’Europe ? Idéologiquement, économiquement, n’est-elle pas à la traîne ?

L’Union européenne est la dernière institution à défendre un cadre néolibéral, à vouloir faire respecter la concurrence et casser les monopoles. Va-t-elle changer de paradigme ? Le plan présenté ces derniers jours par Ursula von der Leyen pour prévenir le déclin de compétitivité change-t-il la donne ? C’est assez flou, mais j’en ai retenu notamment la volonté de mettre la politique de la concurrence en pause et de favoriser une déréglementation au niveau des normes environnementales de façon à encourager l’exploitation minière : et cela, c’est de la finitude au sens strict, pour s’accaparer les dernières ressources disponibles, et le plus vite possible.

Les populations peuvent-elles l’accepter ?

Ça paraît très compliqué. Si la politique de nos grands rivaux se poursuit – et il n’y a aucune raison que ce ne soit pas le cas –, nous allons nous retrouver au-devant d’une perte de souveraineté industrielle majeure. L’industrie allemande est en train de souffrir économiquement. Les populations vont devoir se rendre compte que fonctionner dans un cadre néolibéral concurrentiel comme elles l’ont connu, protégées par un État-providence relativement fort et rassurant, est peut-être intenable. Avec ces compagnies-États dans un monde multipolaire, les souverainetés se fragmentent et les enjeux en viennent à dépasser le monopole de la violence étatique. Et si cela n’est pas nouveau à l’échelle de l’histoire, cela l’est pour nos générations, car c’est une sorte de retour dans le monde d’avant la construction des grandes monarchies nationales… Autrement dit, pour nous, un monde dystopique et cyberpunk.

Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle), d’Arnaud Orain, vient de paraître aux Éditions Flammarion. 368 p., 23,90€ en édition physique, 15,99€ en format numérique, disponible ici.

-

Voeux solaires

- Par Thierry LEDRU

- Le 31/12/2025

Le dernier coucher de soleil de l'année 2025 ce qui pour la Terre ne veut rien dire.

Je voudrais juste lui souhaiter une année de respect.Pour ses couchers de soleil tout autant que ses aurores, pour la paix de ses forêts et les lumières d'altitude, le murmure des ruisseaux et le silence des lacs, les blancheurs de la neige et les teintes des roches, les nuages en partance et ceux qui arrivent, pour les pluies salvatrices et les chaleurs qui réjouissent, pour ces milliards d'animaux qui ne demandent qu'à vivre.

Je voudrais qu'elle soit aimée, inconditionnellement, de tous.Je sais que ce soir les vœux s'adressent aux humains.

Et elle ? Peut-on lui accorder un instant ?

Qu'à minuit, l'humanité entière se joigne pour l'enlacer, la consoler, s'excuser. Et s'engage à l'aimer. -

Pour un petit potager

- Par Thierry LEDRU

- Le 29/12/2025

Bien sûr que tout le monde n'arrive pas à acheter 1 hectare. On connaît le prix de l'immobilier. On a construit notre première maison en Savoie avec un prêt sur 25 ans. Puis on l'a vendue et on est parti dans la Creuse et maintenant en Ardèche.

On a 63 ans. On sait bien que c'est compliqué pour beaucoup, financièrement, et que l'achat d'un grand terrain est impensable.

Maintenant, il faut voir aussi notre mode de vie. Nos dépenses sont très mesurées. On a les mêmes vêtements depuis bien longtemps. Il n'y a que les chaussures de montagne qu'on est obligé de changer régulièrement ^^ Et on ne les achète jamais en neuf, uniquement sur des sites de seconde main. La pension de retraite de Nathalie la place sous "le seuil de pauvreté".

Restaurant, cinéma, haute technologie, voiture, vêtement, alimentation, tout ce qu'on a pu supprimer ou réduire au strict minimum, on l'a fait. Et la différence se fait vite sentir.

Bref... A chacun, chacune d'identifier ses priorités.

Ici, Damien Dekarz montre une façon d'avoir un potager nourricier sur une petite surface. Et il suffit de bien connaître son budget alimentaire pour réaliser combien c'est très bénéfique.

Et je ne parle pas bien entendu du bonheur de se nourrir de son travail avec des aliments de qualité.