Blog

-

Association Madagascar Enfance XTREM

- Par Thierry LEDRU

- Le 31/03/2024

Alexandre Fardel-Arozarena est un ami.

Depuis plusieurs années, il gère une association d'entraide à Madagascar.

À propos

Qui sommes-nous ?

Nous sommes une équipe de bénévoles et de professionnels, hommes et femmes, qui pensons que la Femme est la clé de l'avenir. Son investissement dans tous les échelons sociétaux fait d'elle la tête, le cœur et les poumons d'une patrie.

Nous avons démarré en aidant les enfants et jeunes adolescents à se développer à travers les sports extrêmes (BMX, Skateboard, Escalade, Kitesurf…) dont Madagascar est le terrain de jeu idéal. Mais à force d’actions sur place, nous nous sommes aperçus qu’une fois atteint le stade adulte, les valeurs de dépassement de soi ne suffisaient pas. La réalité malgache les replongeait dans l’urgence et la précarité.

Ainsi, nous avons décidé d’axer nos actions sur le pilier de chaque famille malgache : la femme – et mère -, celle qui porte l’enfant, le nourrit, l’éduque, le protège, le soigne… Et c’est par le développement personnel et professionnel de celle-ci que les enfants de demain pourront changer l’avenir de leur pays.

Notre approche

Notre mission

Notre mission est de nous assurer que toutes les femmes et enfants reçoivent tout le soutien dont ils ont besoin et quand ils en ont besoin, pour leur assurer un avenir pérenne.

Qu’il s’agisse d’un soutien moral, d’une aide financière, d’un apport en nature, mais également d’une éducation et d’une formation professionnelle, nous veillons à ce que chacun reçoive le plus rapidement possible ce dont il a besoin. Penser vite et bien pour agir vite est notre devise pour le bien de tous.

Notre vision

Nous voulons bâtir un monde où aucune femme, enfant ou jeune n'aura à souffrir des aléas d'une vie dictée par des politiques qui ne répondent pas à l'urgence immédiate.

En effet, si les actions politiques d’un pays mènent à réformer en profondeur des difficultés structurelles et conjoncturelles, tout ceci prend un temps qu’une population dans l’urgence n’a pas.

Ainsi, nous ne sommes pas en opposition, mais en complémentarité avec les politiques en vigueur, afin que les malgaches puissent créer un élan sur les bases que nous leur inculquons, avec leur concours, dans le respect de leurs traditions et de leurs mœurs.

Des Vanilles Et Des Vies

Des dons récompensés

Les temps sont durs pour tous. Et obtenir des dons pour une association devient un vrai parcours du combattant. Ainsi, nous avons décidé que chaque don fera désormais l'objet d'une contrepartie, à l'instar des financements participatifs. Mais pas avec n'importe quoi, avec l'or brun de Madagascar que l'on nomme "Vanille".

En effet, Madagascar produit 80% de la vanille mondiale. Malgré cela, les cultivateurs Malgaches sont aussi précaires que l’est le reste de la population.

Ainsi, nous avons décidé de les aider en leur achetant de la Vanille certifiée Biologique par Ecocert Madagascar, avec le concours de l’entreprise VanilleBio.eu (Importateur et grossiste en épices biologiques réservées aux professionnels de l’alimentation). Ne vendant donc pas aux particuliers, nous avons le privilège d’obtenir la meilleure vanille vous permettant de parfumer vos plats, tout en aidant à la fois les producteurs de vanille, mais également les femmes et enfants soutenus par notre association.

Comment acheter de la vanille bio ?

Le plus simplement du monde : Plus vous donnez, plus vous obtenez de gousses de vanille.

Est-ce légal ? OUI !

Au même titre qu’une association de Parents d’élèves peut vendre des chocolats à Noël ou des calendriers, nous pouvons vendre de la vanille.

Ainsi, nous avons décidé de décomposer comme suit :20€ les 10 gousses

50€ les 30 gousses

Vous pouvez faire un don ponctuel

Vous pouvez faire un don mensuel et vous recevrez vos gousses de vanille bio tous les mois

Et ensuite ?

Le formulaire de dons d’HelloAsso (notre plateforme de dons sécurisés) récupère toutes vos coordonnées afin de vous faire parvenir votre justificatif de dons. Ainsi, vous n’avez rien à gérer, nous vous envoyons votre vanille sous 48H maximum.

Pour commander, cliquez ici :

Les femmes et les enfants de Madagascar vous remercient pour votre générosité !

-

Aux origines du végétarisme

- Par Thierry LEDRU

- Le 31/03/2024

Pythagore, Léonard de Vinci, Yourcenar... sept célébrités végétariennes avant l'heure

A opposer à Descartes et sa vision réductionniste des animaux et du vivant en général. Descartes qu'on nous présentait en classe de philosophie comme le Maître absolu.

Par Hélène Combis

https://www.radiofrance.fr/franceculture/pythagore-leonard-de-vinci-yourcenar-sept-celebrites-vegetariennes-avant-l-heure-1103528

Mis à jour le jeudi 19 juillet 2018 à 01h50, publié le mardi 17 juillet 2018 à 12h37

6 min

Petit coup de rouge

Petit coup de rouge© Getty - Natasha Breen/REDA&CO/UIG

Entérinée par les monothéismes, l'idée est coriace : l'animal est inférieur à l'homme. Elle est battue en brèche à partir de 1970, quand se constitue l'idéologie de l'antispécisme. Mais des figures célèbres se sont indignées du sort réservé à l'animal bien avant l'émergence de ce courant de pensées.

De Pythagore à Marguerite Yourcenar en passant par Rousseau ou Léonard de Vinci, nombre de grands intellectuels ont pris position contre la consommation des animaux, bien avant que se constitue l'antispécisme. Il faut dire que ce courant de pensées a attendu 1970 pour émerger véritablement, dans le monde anglo-saxon d'abord. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on revient sur la manière dont les hommes et les femmes ont envisagé leur responsabilité morale envers les animaux. Le tout en citations, et à travers sept grandes figures célèbres qui furent végétariennes avant l'heure.

En savoir plus : Homme/Animal : une frontière fragile ?

1. Pythagore, le premier végétarien

Pythagore, détail de l'École d'Athènes de Raphaël, 1509

Il ne nous reste rien des écrits de Pythagore, qui vécut au VIe siècle avant J.-C.. Mais dans ses Métamorphoses parues au Ier siècle, le poète latin Ovide rapporte les enseignements du philosophe présocratique connu pour son fameux théorème. Et voici notamment la diatribe qu'il lui fait prononcer contre les mangeurs de viande :

Abstenez-vous, mortels, de souiller vos corps de mets abominables. [...] la terre, prodigue de ses trésors, vous fournit des aliments délicieux ; elle vous offre des mets qui ne sont pas payés par le meurtre et le sang. Ce sont les bêtes qui assouvissent leur faim avec de la chair, et encore pas toutes car les chevaux, les moutons et les bœufs se nourrissent d’herbe. Il n’y a que les animaux d’une nature cruelle et féroce, les tigres d’Arménie, les lions toujours en fureur, les loups, les ours, qui aiment une nourriture ensanglantée. Hélas ! Quel crime n’est-ce pas d’engloutir des entrailles dans ses entrailles, d’engraisser son corps avide avec un corps dont on s’est gorgé et d’entretenir en soi la vie par la mort d’un autre être vivant ! Quoi donc ? Au milieu de tant de richesses que produit la terre, la meilleure des mères, tu ne trouves de plaisir qu’à broyer d’une dent cruelle les affreux débris de tes victimes, dont tu as rempli ta bouche, à la façon des Cyclopes ?

Dans un livre sur l'Ethique animale paru en 2008, le philosophe Jean-Baptiste Jeangène Vilmer explique les raisons du végétarisme de Pythagore par le fait que ce dernier défendait une théorie de la métempsychose, le passage d'une âme dans un autre corps : "S'il accorde une considération particulière aux animaux, c'est indirectement par respect pour l'homme, puisque selon sa théorie de la métempsychose, il est possible que l'animal tué ou maltraité héberge l'âme d'un proche qui se serait réincarné en lui."

2. Pour Plutarque, les civilisés n'ont aucune raison de tuer pour manger

Plutarque était-il végétarien ? En tout cas, pour le philosophe et moraliste du Ier siècle, la consommation de viande est motivée chez ses contemporains par le plaisir égoïste de la bouche, et non par la nécessité de subsistance comme c'était le cas pour les premiers hommes : "Nous, civilisés qui vivons sur une terre cultivée, riche, abondante, nous n'avons aucune raison de tuer pour manger" estime-t-il dans son bref traité moral sur les animaux De esu carnium (littéralement, "Manger chair") ; avant de développer son argumentaire par des mots plus vifs :

Si tu te veux obstiner à soutenir que nature l'a fait [l'homme] pour manger telle viande, tout premier tue-la donc toi-même [...] sans user de couperet [...] tue-moi un bœuf à force de le mordre à belles dents, ou de la bouche un sanglier, déchire-moi un agneau ou un lièvre à belles griffes, et le mange encore tout vif, ainsi comme ces bêtes-là font.

Dans ce même traité, Plutarque se livre aussi à un éloge de la nature vertueuse des bêtes : "Mais rien ne nous émeut, ni la belle couleur, ni la douceur de la voix accordée, ni la subtilité de l'esprit, ni la netteté du vivre, ni la vivacité du sens et entendement des malheureux animaux, ainsi pour un peu de chair nous leur ôtons la vie, le soleil, la lumière, et le cours de la vie qui leur était préfixé par la nature."

En janvier 2018, "La Fabrique de l'histoire" se penchait sur l'évolution du rapport de l'homme aux animaux, depuis l'Antiquité : "Depuis quand défend-on les animaux ?", demandait Emmanuel Laurentin à ses invités, Michel Pastoureau, Eric Baratay et Béatrice Bouniol.

En savoir plus : Depuis quand défend-on les animaux ?

La Fabrique de l'Histoire

53 min

3. Léonard de Vinci, "comme les Hindous, ne mange[ait] rien qui contienne du sang"

Le Codex Atlanticus de Léonard de Vinci. Il couvre une longue période de sa vie, allant de 1478 à 1518

Le Codex Atlanticus de Léonard de Vinci. Il couvre une longue période de sa vie, allant de 1478 à 1518- Pompeo Leoni/ Domaine public

Après l'Antiquité, s'ouvre une longue et sévère parenthèse médiévale en ce qui concerne le droit des animaux, comme le note encore Jean-Baptiste Jeangène Vilmer dans son Ethique animale : "L'omniprésence du christianisme paralyse la relation de l'homme et de l'animal dans une hiérarchie stricte, qui est domination. Saint Thomas d'Aquin insiste sur la différence de nature entre l'homme et l'animal, dont l'âme n'est pas éternelle : comment l'animal pourrait-il viser l'éternité s'il ne peut pas prier ?"

Il faut donc attendre la Renaissance pour qu'émergent à nouveau les conceptions antiques favorables aux animaux, et notamment sous la plume de Léonard de Vinci, inventeur et peintre de génie. Etait-il végétarien ? Il y a débat sur la question, même si deux de ses biographes, le romancier Serge Bramly et l'historien de l'art Jean Paul Richter, l'ont affirmé. Ce dernier, traducteur de The literary works of Leonardo da Vinci, rapporte que l'explorateur Andrea Corsali, dans un courrier adressé à l'homme d'Etat Guilano de Medicis, écrivait ceci à propos du peintre : "Certains infidèles nommés Hindous ne mangent rien qui contiennent du sang, et ne permettent aucune blessure faite à un être vivant, comme notre Léonard de Vinci".

Et en effet, dans un recueil de dessins et de notes qu'il a intitulé Codex Atlanticus, et dans lequel il déroule des réflexions sur la mort et la prolongation de la vie, Léonard de Vinci écrit :

L'homme et les animaux ne sont qu'un passage et un canal à aliments, une sépulture pour d'autres animaux, une auberge de morts, qui entretiennent leur vie grâce à la mort d'autrui, une gaine de corruption.

Dans ces mêmes notes, le plus célèbre des peintres florentins prophétise à propos "des choses qu'on mange après les avoir tuées", qu'"à celles qui les nourrissent, ils infligeront une mort barbare dans les tortures."

4. Pour Rousseau, la souffrance de l'animal donne des devoirs à l'homme

C'est Rousseau, le philosophe de l'Homme et de la nature, qui prend le relais pour fortifier les bases de l'éthique animale moderne. Émerge l'idée que "l'animal a le droit de ne pas être maltraité car, comme l'homme, il a la capacité de souffrir. Le critère qui doit gouverner la relation entre les hommes et les animaux n'est plus la supériorité intellectuelle, mais la capacité de souffrir, qui est commune aux deux", explique Jean-Baptiste Jeangène Vilmer.

Dans son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de 1755, Rousseau écrit effectivement :

Il semble, en effet, que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible ; qualité qui, étant commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être point maltraitée inutilement par l'autre.

En savoir plus : Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes

5. Avec Voltaire, les animaux sont comme nos frères

Portrait de Voltaire par Maurice Quentin de La Tour (détail), 1735-36)

Voltaire n'a pas consacré beaucoup de pages aux animaux de boucherie, et celles-ci n'ont guère été commentées par les critiques : "Ils constituent néanmoins un corpus homogène, qui témoigne d’un grand intérêt pour la question animale au point d’aborder explicitement le végétarisme, analyse Renan Larue, agrégé et docteur en lettres modernes, qui a consacré en 2010 un article sur le végétarisme dans l'oeuvre du philosophe des Lumières, L’animal lui permet notamment d’envisager sous un angle neuf l’origine du mal, ou la validité de l’anthropocentrisme. L’évocation, voire la défense, du végétarisme servira aussi très souvent la cause de l’anticléricalisme."

Mais s'ils sont peu nombreux, les propos de Voltaire sur la question n'en sont pas moins extrêmement véhéments, comme le prouve cet extrait de ses œuvres complètes, et plus précisément d'une diatribe écrite en 1772 et intitulée "Il faut prendre un parti, ou le principe d'action" :

Il ne leur manque que la parole ; s’ils l’avaient, oserions-nous les tuer et les manger ? Oserions-nous commettre ces fratricides ? Quel est le barbare qui pourrait faire rôtir un agneau, si cet agneau nous conjurait par un discours attendrissant de n’être point à la fois assassin et anthropophage ? Il n’est que trop certain que ce carnage dégoûtant, étalé sans cesse dans nos boucheries et dans nos cuisines, ne nous paraît pas un mal, au contraire, nous regardons cette horreur, souvent pestilentielle, comme une bénédiction du Seigneur et nous avons encore des prières dans lesquelles on le remercie de ces meurtres. Qu’y a-t-il pourtant de plus abominable que de se nourrir continuellement de cadavres ?

6. Louise Michel : "Quelle pitié que la bête !"

Si leur apport a été minoré, nombre de femmes engagées dans le combat féministe ont donné de la voix pour le droit des animaux, à commencer par l'aristocrate anglaise Margaret Cavendish. Dans son livre Les animaux ne sont pas comestibles (2017), Martin Page rapporte ainsi qu'au XVIIe siècle, cette duchesse fut l'une des premières à battre en brèche la théorie de "l'animal machine" de Descartes, qui réduisait l'animal au rang d'automate.

Parmi ces voix féminines, celle de la militante Louise Michel, grande figure de la Commune de Paris qui écrivait notamment dans ses Mémoires en 1886 :

Depuis la grenouille que les paysans coupent en deux, laissant se traîner au soleil la moitié supérieure, les yeux horriblement sortis, les bras tremblants, cherchant à s’enfouir sous la terre, jusqu’à l’oie dont on cloue les pattes, jusqu’au cheval qu’on fait épuiser par les sangsues ou fouiller par les cornes des taureaux, la bête subit, lamentable, le supplice infligé par l’homme.

7. Marguerite Yourcenar : "Je ne vois pas comment je pourrais digérer de l'agonie"

L'anecdote est rapportée par les professeurs d'esthétique à la Sorbonne (Paris III) Murielle Gagnebin et Julien Milly dans leur livre Les Images honteuses (2006) : "A une journaliste qui lui demandait pourquoi elle était végétarienne, Marguerite Yourcenar répondit sèchement : 'Je ne vois pas comment je pourrais digérer de l'agonie'". Notons cependant que son végétarisme s'en tenait aux animaux terrestres, l'écrivaine mangeant volontiers du poisson.

Dans les Mémoires d'Hadrien (1951), Yourcenar déroule dans une mise en abyme une réflexion sur le végétarisme. Mais étonnamment, celle-ci représente un hiatus avec ses propres convictions, qu'elle sacrifie volontiers à l'émergence de la figure de l'empereur Hadrien. Extrait :

J'ai expérimenté brièvement avec l'abstinence de viande aux écoles de philosophie, où il sied d'essayer une fois pour toutes chaque méthode de conduite ; plus tard, en Asie, j'ai vu des Gymnosophistes indiens détourner la tête des agneaux fumants et des quartiers de gazelle servis sous la tente d'Osroès. Mais cette pratique, à laquelle ta jeune austérité trouve du charme, demande des soins plus compliqués que ceux de la gourmandise elle-même ; elle nous sépare trop du commun des hommes dans une fonction presque toujours publique et à laquelle président le plus souvent l'apparat ou l'amitié. J'aime mieux me nourrir toute ma vie d'oies grasses et de pintades que de me faire accuser par mes convives, à chaque repas, d'une ostentation d'ascétisme. [...] Quant aux scrupules religieux du Gymnosophiste, à son dégoût en présence des chairs ensanglantées, j'en serais plus touché s'il ne m'arrivait de me demander en quoi la souffrance de l'herbe qu'on coupe diffère essentiellement de celle des moutons qu'on égorge, et si notre horreur devant les bêtes assassinées ne tient pas surtout à ce que notre sensibilité appartient au même règne.

Le débat philosophique contemporain, à la faveur duquel finira par se concrétiser l'idéologie de l'antispécisme - le mot "spécisme" a été introduit en 1970 par l'écrivain et psychologue britannique Richard D. Ryder - émerge d'abord à l'université d'Oxford, en Angleterre, avant d'irriguer tout le monde anglo-saxon et au-delà. Jusque-là, l'intérêt théorique pour la protection animale restait faible malgré la constitution d'associations sur le sujet dès le XIXe siècle, et des publications diverses comme celles des écrivains anglais Jeremy Bentham et Henry Stephens Salt, respectivement aux XVIIIe et XIXe-XXe siècles. En fait, c'est le best-seller du philosophe australien Peter Singer, Animal Liberation ("La Libération animale"), publié en 1975, qui tiendra lieu de base primordiale pour le mouvement antispéciste qui depuis ne cesse de se fortifier.

Rien ne justifie de refuser d’étendre le principe fondamental d’égalité de considération des intérêts aux membres des autres espèces – hormis le désir égoïste de préserver les privilèges du groupe exploiteur. Peter Singer

Article mis à jour le 19 juillet à 1h50

-

Météorologie spatiale

- Par Thierry LEDRU

- Le 31/03/2024

Comment se protéger des tempêtes solaires qui menacent la planète Terre

Ces phénomènes magnétiques, s'ils sont exceptionnellement puissants, pourraient potentiellement détraquer l'ensemble des circuits électroniques terrestres.

Article rédigé par Louis San

France Télévisions

Publié le 27/07/2014 15:44 Mis à jour le 27/07/2014 15:47

Temps de lecture : 3 min

Vue d'artiste montrant d'une éruption solaire frappant la Terre. (VHB / SCIENCE PHOTO LIBRARY / AFP)

L'avertissement fait froid dans le dos. La tempête solaire du 23 juillet 2012 aurait pu "renvoyer la civilisation contemporaine au XVIIIe siècle", affirme la Nasa, vendredi 25 juillet. S'il avait touché notre planète, ce nuage de plasma, se déplaçant quatre fois plus vite que ceux observés habituellement, d'une puissance jamais vue depuis 1859, aurait eu de graves conséquences.

La tempête solaire aurait alors provoqué un orage géomagnétique affectant les réseaux de distribution d'électricité, générant d'importants black-outs et plongeant des continents entiers dans le noir. Nos appareils électriques auraient été inutilisables : plus de GPS, de communications par satellite, de téléphones portables, de connexions internet... Presque la fin du monde moderne.

L'Académie nationale des sciences a évalué à quelque 2 000 milliards de dollars (1 485 milliards d'euros) le coût de ces dégâts. Et quatre à dix ans auraient été nécessaires pour tout remettre sur les rails, selon le blog scientifique du Monde.

De la même manière que des chercheurs explorent des méthodes pour dévier un astéroïde menaçant la Terre, certains, à la Nasa, se penchent sur l'élaboration d'un bouclier solaire. Mais ce n'est pas pour tout de suite. "Pour l'instant, on ne peut pas dévier ces particules très énergétiques, explique à francetv info Pascal Demoulin, chercheur au CNRS. En revanche, on peut s'en protéger."

Un bouclier naturel

Concrètement, les éruptions solaires sont des éjections de masse coronale (EMC). Elles forment d'immenses boucles de feu, et sont plusieurs dizaines de fois plus grandes que la Terre. C'est un phénomène courant. "Il y en a une environ une tous les deux jours lorsque le Soleil est dans sa phase d'activité minimale. Cela peut monter à près de cinq par jour en période d'activité maximale", précise Pascal Demoulin. Cette vidéo de la Nasa, publiée en février, montre les plus spectaculaires éruptions sur un an.

En temps normal, le champ magnétique naturel de notre planète est un bouclier suffisant. Il rejette en effet les particules venues du Soleil vers les pôles, produisant les aurores boréales et australes. Euronews a expliqué le fonctionnement de la magnétosphère dans un documentaire (ci-dessous).

Mais le bouclier ne peut contenir les projections les plus violentes. En 1859, le phénomène a été si puissant que des télégraphes ont pris feu. Cet événement est resté dans l'histoire comme le "Carrington Event" (du nom de l'astronome britannique qui l'a observé). Plus récemment, en 1989, le Québec a été plongé dans le noir pendant plus de neuf heures à cause d'une tempête électromagnétique particulièrement forte, rappelle Rue89.

Des phénomènes difficiles à prévoir

Faute de pouvoir éviter les éruptions, il est possible d'anticiper l'arrivée des nuages de particules dans les environs de la Terre. "Nous sommes capables de suivre les traces lumineuses des masses coronales. (...) Nous savons à quelle vitesse elles approchent, en quelle quantité, et donc pendant combien de temps cela risque de nous perturber", détaille Pascal Demoulin.

"Tout cela reste encore approximatif", concède-t-il. Mais assez précis en tout cas pour prévoir les interdictions de sortie dans l'espace pour les spationautes en orbite autour de la Terre, et à quel moment mettre un appareil en veille pour éviter d'éventuels dysfonctionnements. Cela signifie aussi qu'en cas d'éruption extrême, les autorités auraient le temps de prévoir le ralentissement des transformateurs électriques et des centrales.

Quid des éruptions exceptionnellement puissantes ?

En avril 2013, l'Europe a inauguré à Bruxelles (Belgique) son premier centre de météorologie spatiale. Sa mission : alerter en cas de tempêtes solaires. Un projet financé par 14 Etats membres de l'ESA, l'agence spatiale européenne. L'établissement doit être opérationnel d'ici 2020. Indispensable pour faire face aux prochaines tempêtes solaires alors que notre dépendance aux appareils électroniques est croissante. Heureusement, le Soleil fonctionne selon des cycles d'une durée moyenne de onze ans, et son dernier pic d'activité date de 2013.

Si les cycles de notre étoile sont connus, Pascal Demoulin précise que les chercheurs ne disposent pas d'assez de données pour prévoir, même grossièrement, les éruptions exceptionnellement puissantes. Ces événements sont classés sur une échelle de 5 niveaux : A, B, C, M et X. B est 10 fois plus puissant que A, C est 10 plus puissant que B, etc. Or, le spécialiste indique que le nombre de cas au moins aussi puissant que X10 (soit 10 fois plus puissants que X) sont trop peu connus pour établir des statistiques.

Reste que la menace est limitée. Guillaume Aulanier, astronome à l'Observatoire de Paris, s'est montré rassurant, en 2012. Dans un communiqué, il écrivait : "Chacune de ces fortes éruptions a eu des conséquences notables sur l'environnement spatial de la Terre – et sur notre monde technologique évolué. Prédire les futurs événements constitue donc un enjeu important. Mais, c'est certain : ils ne déclencheront pas de catastrophe assimilable à la fin du monde."

-

Etude sur l'impact d'une EMC

- Par Thierry LEDRU

- Le 31/03/2024

EMC = Ejection de Masse Coronale

C'est clair qu'au niveau des assureurs, la note serait salée ^^.

La tempête solaire menace de peser un risque émergent pour l'industrie : Lloyd’s

https://www.insurancejournal.com/magazines/mag-features/2013/06/17/295222.htm

17 juin 2013

Envoyez un courriel Abonnez-vous à la lettre d'information

Adresse électronique à un ami Facebook Tweet LinkedIn Article imprimé

Une grande tempête solaire pourrait laisser des dizaines de millions de personnes en Amérique du Nord sans électricité pendant plusieurs mois, voire des années, ce qui pourrait coûter des milliers de milliards de dollars.

Selon le rapport de Lloyd's sur les risques : « Solar Storm Risk to the North American Electric Grid ».

Le rapport a été produit en coopération avec l'Atmospheric Environmental Research, basée aux États-Unis. Il note que si les grandes tempêtes géomagnétiques sont relativement rares, elles « peuvent créer une poussée massive de courant, en surchargeant potentiellement le système de grille électrique et endommageant les transformateurs coûteux et critiques ».

Selon le rapport, une grande tempête solaire en 1989 a déclenché l'effondrement du réseau électrique québécois, laissant six millions de Canadiens sans électricité pendant neuf heures. Une tempête plus faible en 2003 a causé des pannes d'électricité en Suède ainsi que des dommages aux transformateurs en Afrique du Sud (les transformateurs à cette latitude étaient auparavant considérés comme à l'abri de ces dommages).

Il y a eu des événements encore plus importants et potentiellement plus perturbateurs dans le passé, et des événements de ce type pourraient être répétés.

Le rapport décrit le événement Carrington de 1859, qui est largement considéré comme l'événement météorologique spatial le plus extrême jamais enregistré. Un tel événement aujourd'hui affecterait entre 20 et 40 millions de personnes aux États-Unis, avec des coupures de courant allant de plusieurs semaines à une à deux ans. Les coûts économiques seraient « catastrophiques », selon Lloyd’s, qui a estimé les pertes entre 600 et 2 600 milliards de dollars.

Heureusement, Lloyd's dit, une tempête géomagnétique extrême au niveau de Carrington est rare, avec des données historiques suggérant une période de retour de 50 ans pour les tempêtes québécoises, et 150 ans pour des tempêtes très extrêmes, comme l'Événement Carrington.

Faiblesse des tempêtes toujours à risque

Les tempêtes très faibles présentent encore un risque important. « Le vieillissement de l’infrastructure énergétique et la dépendance croissante à l’électricité rendent le monde plus vulnérable, en particulier en période d’augmentation de l’activité solaire – 2013 est un maximum solaire, le pic de l’activité de 11 ans », indique le rapport.

Si un tel événement se produit, il ne peut endommager qu'un petit nombre de transformateurs. Cependant, si cela devait arriver dans les États-Unis densément peuplés. La côte atlantique, le rapport Lloyd's dit qu'il serait particulièrement préoccupant. « Les facteurs de risque physiques et technologiques le long de la côte Est – tels que la latitude magnétique, la distance jusqu’à la côte et la conductivité au sol – en font un risque élevé de coupures de courant, bien que les États du Midwest et de la côte du Golfe soient également menacés », avertit le rapport.

Étant donné le chaos qu'une coupure de pouvoir majeure pourrait entraîner, l'industrie du pouvoir, les décideurs politiques et les assureurs doivent évaluer les mesures de préparation et d'atténuation, indique le rapport.

Les avertissements sont entendus. Le rapport de la Lloyd indique que les gouvernements « se réveillent avec le risque et prennent la menace de tempêtes géomagnétiques au sérieux ».

En avril, le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche a publié un rapport évaluant la capacité des États-Unis à surveiller et à prévoir la météorologie spatiale, tandis que le Royaume-Uni a ajouté la météorologie spatiale à son National Risk Register en 2012.

« La plupart des satellites spatiaux qui peuvent avertir les tempêtes géomagnétiques entrantes passent au-delà de la durée de leur mission et des remplacements seront bientôt nécessaires », selon le rapport. «Les infrastructures électriques peuvent également être durcis contre les courants induits par géomagnétisme dans les régions présentant le risque de panne le plus élevé. Alors que ces mesures ont un coût, la prévention est beaucoup plus rentable que le paiement pour d'énormes dommages causés par une tempête sévère.»

Retombage de l'assurance

Toute conséquence d'une tempête solaire, en particulier celle qui frappe l'Amérique du Nord, affecterait inévitablement le secteur de l'assurance. Cela provoquerait des coupures de courant, qui pourraient exposer les assureurs à d'importantes demandes d'interruption de l'activité, « bien que la couverture exacte d'un tel événement soit incertaine », indique le rapport.

L'interruption de l'activité ne devrait être qu'un aspect de l'exposition potentielle à l'assurance. « Un événement météorologique spatial pourrait perturber les chaînes d’approvisionnement, conduire à une annulation à grande échelle d’événements majeurs et entraînerait probablement des demandes de responsabilité si les employés ou la sécurité publique étaient compromises, ou si les administrateurs n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour limiter les dommages », indique le rapport.

Lloyd’s met en garde contre le fait qu’un événement majeur aurait des implications plus larges pour le secteur de l’assurance et la société en général, ce qui pourrait entraîner des perturbations généralisées des infrastructures, des troubles sociaux et des perturbations des marchés financiers.

Selon John Chambers, députée à Aegis London, un assureur spécialisé dans les compagnies d'électricité, serait également une menace directe pour les compagnies d'électricité et leurs assureurs, vice-président actif de l'énergie.

Il a indiqué que les assureurs et les gestionnaires de risques avaient « quelques progrès » dans l'identification des zones géographiques et des types d'équipements qui pourraient être plus susceptibles d'être perdus. Toutefois, l'absence de réclamations récentes signifie que la question est plus bas pour les assureurs qu'il ne devrait le faire et a rendu plus difficile l'obtention par les gestionnaires de risques des budgets appropriés pour l'atténuation des risques.

« Les assureurs de pouvoir spécialisés devraient se pencher sur les formulations et l’utilisation de sous-limites et d’une couverture autonome, bien qu’ils soient ouverts à la collaboration avec d’autres organismes pour examiner les moyens d’améliorer la résilience et de gérer les risques », a déclaré Chambers.

« Les tempêtes géomagnétiques présentent un risque potentiel énorme avec des implications importantes tant pour les assureurs que pour la société », a déclaré Neil Smith, directeur des risques émergents et de la recherche chez Lloyd’s.

«Les assureurs doivent évaluer l’impact potentiel des tempêtes géomagnétiques sur le marché, ainsi que travailler avec les gouvernements et les entreprises du secteur de l’énergie sur les moyens d’atténuer les risques au niveau de la société.»

Thèmes

-

Tempête solaire de Carrington

- Par Thierry LEDRU

- Le 31/03/2024

Il faut imaginer le phénoménal développement de l'usage de l'électricité entre 1859 et aujourd'hui et tenter d'imaginer les effets. C'est au-delà du concevable.

Tempête solaire de 1859

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte_solaire_de_1859

La tempête solaire de 1859, également connue sous le nom d'événement de Carrington — du nom de l'astronome britannique Richard Carrington qui l'étudia — résulte d'une série d'éruptions solaires ayant eu lieu à la fin de l'été 1859 et ayant notablement affecté la Terre. Elle a notamment produit de très nombreuses aurores polaires visibles jusque dans certaines régions tropicales et a fortement perturbé les télécommunications par télégraphe électrique. On a récemment découvert des tempêtes solaires dix à cent fois plus puissantes, qui auraient des conséquences catastrophiques1. Sur la base de certaines observations, ce type d'événement serait susceptible de se reproduire avec une telle violence seulement une fois tous les 150 ans2. Cette éruption est utilisée comme modèle afin de prévoir les conséquences qu'une tempête solaire extrême serait susceptible de causer aux télécommunications à l'échelle mondiale, à la stabilité de la distribution d'électricité et au bon fonctionnement des satellites artificiels1. Une étude de 2004 estime que son niveau est supérieur à la classe X103,4. Une étude publiée en février 2012 évalue les chances de survenue d'un événement semblable à environ 12 % pour la décennie qui suit5,6.

Déroulement de la tempête

La tempête se déroula en deux phases correspondant à deux éruptions solaires de grande ampleur.

La première atteignit la Terre dans la soirée du 28 août 1859, selon l'Eastern Standard Time, soit le fuseau horaire de la côte est des États-Unis d'Amérique. Elle provoqua des aurores très lumineuses et spectaculaires, visibles jusque dans la mer des Caraïbes où de nombreux équipages de bateaux notèrent la couleur inhabituelle du ciel. De nombreux observateurs terrestres interprétèrent à tort les lumières aurorales comme étant dues à des incendies lointains. Le champ magnétique terrestre a été lui aussi fortement perturbé.

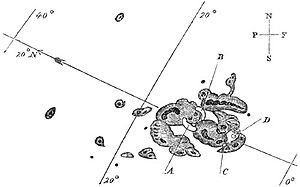

Croquis du groupe de taches solaires à l'origine de la seconde phase de l'éruption solaire, dessiné par Richard Carrington. Les quatre zones étiquetées de A à D correspondent aux lieux où apparurent les flashes aveuglants de l'éruption.

La seconde phase débuta le 1er septembre. L'astronome anglais Richard Carrington, alors en train d'observer le Soleil, remarqua un ensemble de taches solaires anormalement grandes. Ces taches étaient apparues plusieurs jours auparavant et étaient tellement grandes qu'elles étaient aisément visibles à l'œil nu. À 11 h 18, il nota un éclair très intense en provenance de ce groupe de taches, éclair qui dura moins de 10 minutes 7 et correspondait au début d'une nouvelle éruption solaire extrêmement violente8. Le même phénomène fut observé non loin de là par un ami de Richard Carrington, Richard Hodgson (en) 9. L'éruption atteignit la Terre 17 heures plus tard (dans la nuit du 1er au 2 septembre), illuminant le ciel nocturne sur tout l'hémisphère nord. En effet, des témoignages révélèrent qu'il était possible de lire un journal en pleine nuit grâce à la lumière aurorale jusqu'à des latitudes aussi basses que Panama.

Le 3 septembre 1859, le Baltimore American and Commercial Advertiser rapporte, en anglais :

« Ceux qui sont sortis tard jeudi soir note 1 ont eu l'occasion d'assister à un autre magnifique spectacle de lumières aurorales. Le phénomène était très similaire à celui de dimanche soir note 2, bien que la lumière ait parfois été plus brillante et les teintes prismatiques plus variées et plus belles. La lumière semblait couvrir tout le firmament, comme un nuage lumineux, à travers lequel brillaient indistinctement les étoiles de plus grande magnitude. La lumière était plus forte que celle de la Lune à sa pleine puissance, mais elle avait une douceur et une délicatesse indescriptibles qui semblaient envelopper tout ce sur quoi elle reposait. Entre minuit et 1 heure, lorsque le spectacle était à son apogée, les rues tranquilles de la ville reposant sous cette étrange lumière revêtaient une apparence aussi belle que singulière. »

En 1909, un chercheur d'or australien, Count Frank Herbert, fait part de ses observations dans une lettre au Daily News de Perth, en anglais :

« Je faisais de l'orpaillage à Rokewood, à environ 6,5 kilomètres du canton de Rokewood (Victoria). Moi-même et deux camarades qui regardions par la tente avons vu un grand reflet dans le ciel austral vers 19 h, et en une demi-heure environ, une scène d'une beauté presque indescriptible survint, des lumières de toutes les couleurs imaginables émanaient du ciel, une couleur se dissipant pour laisser place à une autre si possible plus belle que la précédente, [the streams mounting to the zenith, but always becoming a rich purple when reaching there, and always curling round, leaving a clear strip of sky, which may be described as four fingers held at arm's length. The northern side from the zenith was also illuminated with beautiful colors, always curling round at the zenith, but were considered to be merely a reproduction of the southern display, as all colors south and north always corresponded. It was a sight never to be forgotten, and was considered at the time to be the greatest aurora recorded... The rationalist and pantheist saw nature in her most exquisite robes, recognising, the divine immanence, immutable law, cause, and effect. The superstitious and the fanatical had dire forebodings, and thought it a foreshadowing of Armageddon and final dissolution.]. »

Le champ magnétique terrestre apparent s'inversa temporairement sous l'influence du vent solaire issu de l'éruption dont le champ magnétique était, au moment où il atteignit la Terre, non seulement opposé au champ magnétique terrestre mais également plus intense.

La durée séparant la seconde éruption solaire de son arrivée sur Terre (seulement 17 heures) fut anormalement courte, celle-ci étant normalement de l'ordre de 60 heures. Sa brièveté est une conséquence de la première éruption solaire, dont le vent avait déjà durablement nettoyé l'espace interplanétaire entre la Terre et le Soleil.[pas clair] La violence de cette seconde tempête comprima très fortement la magnétosphère terrestre, la faisant passer de 60 000 kilomètres à quelques milliers, voire quelques centaines de kilomètres.[réf. nécessaire] Cet amincissement de la magnétosphère rendit la Terre bien moins protégée des particules ionisées du vent solaire et est à l'origine des aurores très intenses et très étalées qui furent observées.

Conséquences

On estime que 5 % de l'ozone stratosphérique fut détruit lors de la tempête, ozone qui mit plusieurs années à se reformer dans la haute atmosphère.[réf. nécessaire] La température très intense de l'éruption (50 millions de degrés à sa naissance) permit d'accélérer les protons issus du Soleil à des énergies dépassant les 30 MeV, voire 1 GeV selon certains[Qui ?]. De tels protons énergétiques furent en mesure d'interagir par interaction forte avec des atomes d'azote et d'oxygène de la haute atmosphère terrestre qui libérèrent des neutrons et furent également à l'origine de la formation de nitrates. Une partie de ces nitrates se précipita ensuite et atteignit la surface terrestre. Ils furent mis en évidence par des carottages glaciaires effectués au Groenland et en Antarctique révélant que leur abondance correspondait à celle ordinairement formée en 40 ans par le vent solaire.

Les aurores générèrent ensuite des courants électriques dans le sol qui affectèrent les circuits électriques existants, notamment les réseaux de télégraphie électrique. De nombreux cas de télégraphistes victimes de violentes décharges électriques furent rapportés, ainsi que plusieurs incendies de station de télégraphie causés par les courants très intenses qui furent induits dans le sol 10.

-

Tempêtes solaires

- Par Thierry LEDRU

- Le 31/03/2024

Un des éléments clé de la quadrilogie en cours d'écriture.

Imaginons que l'humanité soit victime d'attentats terroristes de très grande ampleur affectant l'exploitation et la distribution du pétrole à l'échelle planétaire et qu'une tempête solaire cent fois plus importante que celle de Carrignton survienne ensuite.

Il n'y aurait plus aucun moyen de réparer les réseaux électriques.

Et là, l'humanité retourne au Moyen-Âge.

C'est un scénario apocalyptique et je me défoule...

Espace : cinq questions sur les tempêtes solaires, qui doivent se multiplier au cours de l'année et pourraient avoir des conséquences sur Terre

https://www.francetvinfo.fr/sciences/espace/espace-cinq-questions-sur-les-tempetes-solaires-qui-doivent-se-multiplier-au-cours-de-l-annee-et-pourraient-avoir-des-consequences-sur-terre_6393280.html

Article rédigé par Louis San

France Télévisions

Publié le 31/03/2024 07:00

Temps de lecture : 8 min

Une éruption solaire géante capturée par la sonde Solar Orbiter, le 15 février 2022. (SOLAR ORBITER / EUI TEAM / ESA & NASA)

Le Soleil connaît des cycles d'activité d'environ onze ans, dont le pic est attendu entre fin 2024 et début 2025. Les particules qu'il éjecte à très haute vitesse lors de ses éruptions pourraient perturber le fonctionnement de nos satellites et nos infrastructures électriques.

Les habitants des zones polaires (et même ceux de latitudes moins extrêmes) vont en voir de toutes les couleurs. Les aurores boréales et australes vont se multiplier dans les mois qui viennent, car les éruptions solaires, qui sont à l'origine de ces spectacles nocturnes, vont être particulièrement nombreuses. Les tempêtes solaires sont liées à l'activité du Soleil, qui connaît des cycles de onze ans et se trouve en ce moment dans une phase de forte activité. L'Agence spatiale européenne (ESA) a rapporté, le 23 février, la survenue d'éruptions solaires les plus puissantes du cycle actuel.

Le pic est attendu vers la fin de l'année ou au début de la prochaine, précise Frédéric Pitout, astronome adjoint à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie (Irap). D'ici là, l'activité va aller crescendo. Elle pourrait même avec des conséquences concrètes sur notre quotidien. Un phénomène qui soulève des interrogations auxquelles franceinfo apporte des réponses.

1 Quelle est l'origine des éruptions solaires ?

Les éruptions solaires sont les manifestations du "magnétisme changeant" du Soleil. Ce dernier, résume Frédéric Pitout, se comporte comme un gigantesque aimant qui, lors de chaque cycle, change de direction. Cette importante modification s'accompagne d'une hausse de son activité, visible aux taches apparaissant à sa surface.

L'Agence spatiale européenne a publié, le 13 février, deux images du Soleil prise par sa sonde Solar Orbiter. La première a été prise en février 2021, alors que le minimum d'activité le plus récent remonte à décembre 2019. La surface de notre étoile semble relativement homogène.

Image du Soleil prise par la sonde Solar Orbiter en février 2021. (ESA & NASA / SOLAR ORBITER / EUI TEAM)

La seconde a été prise en octobre 2023. A cette période, le Soleil n'était pas encore aussi actif qu'en février 2024. Toutefois, le panorama est nettement différent de l'image précédente. Ici, des taches grandes et nombreuses sont bien identifiables.

Image du Soleil prise par la sonde Solar Orbiter en octobre 2023. (ESA & NASA / SOLAR ORBITER / EUI TEAM)

Ces taches, témoins de l'activité de notre Soleil, sont les foyers des éruptions solaires – les scientifiques emploient le terme d'"éjections de masse coronale" (EMC). Lors de ces événements, le Soleil expulse du plasma, du "gaz très chaud chargé électriquement", synthéthise Frédéric Pitout. On parle de tempêtes solaires quand la puissance de ces phénomènes est élevée.

2 Quelle est la taille d'une éruption solaire ?

L'échelle d'une éruption solaire est astronomique. Les taches solaires peuvent faire plusieurs fois le diamètre de la Terre (qui est d'environ 12 750 km). Celle qui a généré la forte éruption du 22 février (appelée AR3590) faisait environ 16 fois le diamètre de notre planète, selon le médiateur scientifique Pierre Henriquet. Il s'agissait d'une éruption de classe X, la catégorie la plus puissante sur cinq degrés : A, B, C, M et X (chaque palier étant dix fois plus intense que le précédent).

Les filaments qui s'élèvent des taches lors des éruptions solaires peuvent s'étendre sur des dizaines de milliers de kilomètres. La Nasa, l'agence spatiale américaine, a partagé une image permettant de comparer la taille de la Terre et l'éruption de classe X du 21 février.

3 Que se passe-t-il lorsqu'une tempête solaire atteint la Terre ?

Le Soleil libère constamment des éléments, des particules très lentes, de basse énergie. C'est ce qui forme en partie le vent solaire, dans lequel baigne l'environnement de notre étoile. Cette bulle, appelée héliosphère, est très étendue, comme l'illustre cette image de la Nasa.

Illustration de la Nasa montrant où se trouvent les sondes Voyager 1 et Voyager 2 par rapport à notre système solaire et à l'héliosphère. (NASA / JPL-CALTECH)

Les particules des éruptions solaires, elles, sont "très fortement accélérées, parfois à des fractions de la vitesse de la lumière" (environ 300 000 km par seconde), remarque le spécialiste Frédéric Pitout. Certaines peuvent mettre plusieurs jours à nous parvenir quand les plus véloces peuvent arriver en une quinzaine d'heures, alors que le Soleil se trouve en moyenne à près de 150 millions de kilomètres.

Une aurore boréale vue depuis la ville norvégienne de Hamar, le 7 novembre 2023. (JORGE MANTILLA / NURPHOTO / AFP)

Hautement énergétiques, ces particules heurtent la barrière magnétique de la Terre, que l'on appelle la magnétosphère. Elles la traversent et finissent par entrer en contact avec l'atmosphère terrestre. C'est là qu'elles donnent lieu aux fameuses aurores boréales (dans l'hémisphère nord) ou australes (dans l'hémisphère sud).

4 Quels dégâts les éruptions solaires pourraient-elles engendrer sur Terre ?

Derrière les lumières féériques des aurores boréales et australes se cachent de potentiels problèmes pour nos infrastructures électriques et nos satellites, en cas d'éruption solaire particulièrement violente, prévient auprès de franceinfo Olivier Katz, prévisionniste au Centre opérationnel de météorologie de l'espace des Alpes.

"En cas de forte éruption solaire, tout ce qui est ferreux, qui peut conduire l'électricité et qui est très long sur Terre, comme les pipelines ou les câbles électriques, peut être touchés par des surtensions. On peut imaginer des black-out."

Olivier Katz, prévisionniste en météo de l'espace

à franceinfo

Une tempête solaire extrême "pourrait affecter des infrastructures critiques et mettre un coup d'arrêt à certaines zones économiques", abonde l'expert Quentin Verspieren, coordinateur du projet Protect au sein de l'ESA.

Le dernier épisode violent documenté remonte à 1859. Il est surnommé l'événement de Carrington, du nom de l'astronome britannique qui l'a étudié. Lors de cette éruption, il y avait tellement d'életricité générée que des télégraphes avaient été endommagés et des personnes avaient pu communiquer via ces systèmes de transmission de messages, alors qu'ils étaient débranchés, relève Olivier Katz. Il souligne que des aurores boréales avaient également été observées très loin des pôles, au niveau des Caraïbes.

Un événement aussi puissant que celui de Carrington au XXIe siècle "serait susceptible de mettre hors service la quasi-totalité des satellites en orbite et d'affecter sévèrement les réseaux électriques", écrit La Cité de l'espace, rapportant les conclusions d'une étude de 2013 pour l'assureur Lloyd's. Pour la seule Amérique du Nord, la facture des pertes pourrait s'éléver à quelque 2 600 milliards de dollars.

Une tempête solaire d'une violence inouïe est passée à côté de la Terre en 2012. Elle aurait pu "renvoyer la civilisation contemporaine au XVIIIe siècle" si elle avait atteint notre planète, selon la Nasa. Un événement extraordinairement puissant pourrait endommager au sol des installations critiques que l'on mettrait une ou deux générations à réparer ou à remplacer, prévient Oliver Katz.

Le foisonnement des appareils électroniques et notre utilisation toujours plus croissante de dispositifs s'appuyant sur des données satellitaires nous rendent plus vulnérables que jamais aux tempêtes solaires. "Lorsque vous utilisez Google Maps pour trouver votre itinéraire et vous rendre dans un restaurant, la carte a été faite avec des satellites d'observation de la Terre. Pour le petit point bleu qui vous localise, et le calcul du meilleur trajet, vous utilisez des satellites de navigation", souligne l'expert Quentin Verspieren.

Ce type de recherche peut être fait dans le monde entier grâce à des satellites de télécommunications, poursuit le coordinateur du projet Protect de l'ESA, relevant que l'on sait par ailleurs si on doit prendre ou non son parapluie grâce à des satellites de météo. "Finalement, ce geste qui peut sembler anodin utilise des données satellitaires qui viennent d'infrastructures qui coûtent des centaines de milliards d'euros en cumulé", souligne-t-il.

Rien qu'une perturbation des services satellitaires de navigation et de timing, qui fonctionnent ensemble, auraient des conséquences en cascade. Les réseaux électriques, à l'échelle de pays ou de continent, les réseaux de transports ou encore de télécommunications sont également coordonnés avec ces satellites et seraient affectés, insiste-t-il.

"Le système financier international, et le système bancaire en général, est réglé avec ça. Les bourses seraient bloquées et on ne pourrait pas retirer d'argent aux distributeurs ou payer par carte."

Quentin Verspieren, de l'Agence spatiale européenne

à franceinfo

Si notre dépendance est grande et les potentiels impacts importants, les spécialistes contactés par franceinfo appellent à ne pas sombrer dans le catastrophisme, insistant sur la rareté d'événements pouvant être hautement problématiques.

5 Sommes-nous capables d'anticiper les tempêtes solaires ?

Notre connaissance du magnétisme du Soleil est encore loin d'être parfaite. Par exemple, son pic d'activité était attendu pour 2025, mais il pourrait finalement survenir un peu avant, ce qui montre nos lacunes. Le processus d'apparition des taches solaires, tout comme leur comportement précis, demeure encore mystérieux. Il nous est également encore difficile d'évaluer le temps de parcours des particules éjectées lors des éruptions. "Nous avons encore énormément d'incertitudes", concède Quentin Verspieren.

Toutefois, le savoir progresse, grâce à des missions en cours, comme celle de Solar Orbiter, et vont encore s'étoffer avec la mission Vigil de l'ESA, en 2030. L'objectif est notamment d'affiner nos prévisions de météo de l'espace pour que les autorités puissent lancer des alertes et prendre des mesures de précaution en cas de sévère tempête solaire. Il pourrait s'agir, par exemple, de clouer les avions au sol le temps nécessaire (plusieurs heures ou plusieurs jours) pour éviter les problèmes si les systèmes de navigation satellite venaient à être perturbés ou interrompus.

Quentin Verspieren ajoute que des discussions ont commencé, à l'échelle du continent européen, pour qu'une entité avec les compétences adéquates soit opérationnelle pour le prochain cycle, dans onze ans. Avant cela, la vigilance est de mise jusqu'au pic d'activité à venir.

-

La guerre des nuages

- Par Thierry LEDRU

- Le 30/03/2024

Un autre effet du réchauffement de la planète : la sécheresse, la quête de l'eau. Sans elle, aucune vie.

Qui aurait pu imaginer au début de la révolution industrielle qu'on en arriverait là ? En aussi peu de temps.

"Les pays signataires s’engagent à ne pas utiliser les nuages comme arme de guerre contre les autres pays signataires."

Une «guerre des nuages» est-elle possible ?

https://www.rfi.fr/fr/environnement/20240328-une-guerre-des-nuages-est-elle-possible

Une cinquantaine de pays procèdent à « l’ensemencement », une manipulation moléculaire des nuages pour les faire pleuvoir en cas de sécheresse ou pour éviter des précipitations potentiellement dévastatrices, comme la grêle. Mais à l’heure du changement climatique, ces techniques pourraient devenir source de tensions géopolitiques, alors que les conséquences sanitaires et environnementales sur le long terme ne sont pas connues.

Publié le : 28/03/2024 - 21:54

5 mn

« Il y a un vrai risque de guerre des nuages », selon Mathieu Simonet. © Stefanie Schuler/RFI

Par : Stefanie Schüler Suivre

Depuis la nuit des temps, les nuages sont source d’espoir ou, au contraire, annonciateurs de malheur. Depuis les années 1940, des États tentent de dompter ces amassés de gouttelettes d’eau suspendus dans l’atmosphère. L’ensemencement consiste à y injecter de l’iodure d’argent. Les gouttelettes se concentrent alors autour de ces micro-sels et forment des gouttes d’eau qui tombent ensuite sur le sol.

Si l’efficacité de cette méthode ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté scientifique, elle n’est pas moins utilisée dans une cinquantaine de pays aujourd’hui, de la France à l’Inde en passant par l’Australie et Madagascar. « Depuis cinq ans, on assiste à une accélération de l’ensemencement des nuages à travers le monde. Il y a de plus en plus de techniques nouvelles, de plus en plus de pays qui manipulent les nuages », constate Mathieu Simonet, ex-avocat et auteur de La fin des nuages, aux éditions Julliard. « Récemment, la Chine a investi un milliard de dollars dans la recherche autour de l'ensemencement de nuages ».

En 1966, l’armée américaine lance l’opération Popeye au-dessus du Vietnam : des tonnes d’iodure d’argent pour intensifier la mousson et ainsi ralentir les troupes de Ho Chi Minh. Un fait de guerre jusque-là inédit qui a poussé les Nations unies à adopter, en 1976, la Convention ENMOD.

Les pays signataires s’engagent à ne pas utiliser les nuages comme arme de guerre contre les autres pays signataires.

« La Russie a signé la Convention ENMOD. La France ne l’a pas signé », explique Mathieu Simonet. « Donc en théorie, la Russie ne contreviendrait pas à la Convention de 1976 si elle décidait par exemple de créer de la pluie pour l’inauguration des JO à Paris ».

À lire aussiMadagascar: des pluies artificielles pour lutter contre la sécheresse

Les nuages : enjeu géopolitique à l’ère de l’urgence climatique

Mais même la manipulation des nuages à des fins civiles peut causer des tensions. Alors que dans le sillage du changement climatique les ressources en eau se raréfient, un pays qui en a les moyens peut théoriquement faire pleuvoir sur son territoire des nuages qui auraient sinon arrosé un pays voisin. Dans ce contexte, les nuages risquent de devenir un objet de propagande. Comme en 2018 quand « un général iranien a accusé Israël d’avoir volé des nuages », rappelle Mathieu Simonet pour qui « cet exemple montre bien qu’il y a un vrai risque de guerre des nuages si, à un moment donné, il y a un embrasement. Heureusement qu’à l’époque, le patron de la météo iranienne a tout de suite contredit la position du général iranien. Mais si le patron de la météo iranienne était allé dans le même sens que le général iranien, cela aurait pu avoir des conséquences potentiellement dramatiques ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Mathieu Simonet fait partie de ceux qui réclament que la France ratifie la Convention ENMOD de 1976, mais qui estiment aussi que les Nations unies devraient proposer une réglementation internationale sur l’ensemencement des nuages. L’écrivain voudrait même aller plus loin : « Nous avons tous un rapport intime avec les nuages. Chacun de nous a déjà été allongé sur le dos pour les regarder ». Alors que contrairement à la mer, la terre, les espaces aériens, voire même l’espace tout court, les nuages ne possèdent aucun statut juridique, Mathieu Simonet et d’autres se mobilisent pour qu’ils soient inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

À lire aussiAfrique du Sud: ensemencer les nuages pour lutter contre la sécherese?

Une commission parlementaire en France ?

Si cette démarche pourrait prendre du temps en raison de sa complexité juridique, Mathieu Simonet, avec d’autres, voudraient, pour commencer, que l’Assemblée nationale se saisisse de la question de l’ensemencement en France. Parce que les conséquences sanitaires et environnementales à moyen et long termes de l’utilisation de l’iodure de l’argent ne sont pas connues. Or, pour prendre des décisions et règlementer l’ensemencement, il faudrait d’abord améliorer les connaissances, y compris celles du grand public, estime l’ancien avocat. « Il n’y a que très peu de travaux scientifiques sur la question. Il me semble donc extrêmement important qu'il y ait une commission parlementaire. Elle pourrait faire un état des lieu de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas sur les nuages et déterminer quelles études il faudrait lancer ».

À l’occasion de la troisième journée internationale des nuages, ce vendredi, Mathieu Simonet et le cabinet de conseil en affaires publiques, Koz, ont mené une action autour de l’Assemblée nationale ce mercredi afin de sensibiliser les élus sur la nécessité d’encadrer la pratique de l’ensemencement des nuages. « Nous souhaitions interpeller les pouvoirs publics sur les enjeux sanitaire, environnemental, climatique et géopolitique liés aux nuages », souligne Nayla Khebibeche, consultante au sein du cabinet Koz. « L’ensemencement des nuages est très peu connu. En conséquence, la plupart des députés ont reçu notre démarche au début comme quelque chose de loufoque. Mais quand ils comprennent les multiples enjeux, ils s’y intéressent sérieusement ».

Les nuages ou la possibilité de faire de la politique autrement

L’écrivain Mathieu Simonet veut voir en les nuages la possibilité de faire de la politique autrement. « Aujourd’hui, en politique, chacun est persuadé d’avoir raison, chacun campe sur ses positions », constate-t-il. « Or en ce qui concerne les nuages, nous ne comprenons encore très peu de leur fonctionnement. Cela nous oblige de faire l’éloge du doute, de travailler de manière pluridisciplinaires. Nous avons une modestie nécessairement collective, couplée à un émerveillement partagé face aux nuages qui nous vient de l’enfance. C’est comme si on avait une page blanche qui nous permettait de réfléchir à la manière de débattre, d'appliquer le principe du contradictoire, de tâtonner, de travailler ensemble ».

-

Une nation sans terre

- Par Thierry LEDRU

- Le 30/03/2024

En 1972, le rapport MEADOWS alertait sur un risque de montée du niveau des océans et des mers proportionnellement à l'élévation des températures de la planète.

Donc, depuis 1972, le peuple des îles Tuvalu sait que son sort n'intéresse personne. Pas au point de changer le mode de fonctionnement des sociétés capitalistes. Car, bien évidemment, eux, sur leurs îles, ils ne sont pas responsables de la montée des eaux. Que ça arrive aux USA ou en Chine ou en Inde, ça se comprendrait, mais pas pour eux. C'est une double peine.

Alors, oui, je sais que d'autres nations ont été chassées de leurs terres, je connais quelque peu l'histoire des Amérindiens pour ne citer qu'eux. Mais ici, la perte de cette terre est la conséquence du réchauffement de la planète et non d'un pillage guerrier, organisé par une nation cupide.

Tuvalu: que devient une nation quand elle n'a plus de territoire?

Publié le : 28/03/2024 - 11:38

L'Australie a présenté cette semaine devant son Parlement un traité historique signé avec les Tuvalu. L'objectif est d'offrir un refuge aux 11 000 ressortissants de cet archipel du Pacifique Sud car ces atolls vont très probablement être engloutis par la mer d'ici à la fin du siècle en raison du changement climatique.

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/questions-d-environnement/20240328-tuvalu-que-devient-une-nation-quand-elle-n-a-plus-de-territoire

Vue aérienne de Funafuti, l'île principale des Tuvalu. © AP/Alastair Grant

Les Tuvalu doivent encore entériner le texte par une consultation locale, mais dans ce traité totalement inédit : Canberra fait la promesse d'aider l'archipel en cas de « catastrophe naturelle majeure, de pandémie ou d'agression militaire », si les Tuvalu le demandent. Elle autorise la migration vers l'Australie de 280 de ses ressortissants chaque année, tout en reconnaissant que l'État des Tuvalu conservera son indépendance, même si son territoire est submergé par les flots. Pour l'Australie, c'est une histoire de bataille d'influence, alors que la Chine gagne du terrain dans le Pacifique Sud. Pour les habitants de Tuvalu, c'est une question de survie.

Les îles du Pacifique sont en première ligne du changement climatique. Le réchauffement, causé par nos activités humaines, engendre la fonte des glaciers et la dilatation des océans, et cela provoque la hausse du niveau des mers. Deux îles des Tuvalu, qui étaient habitées, ont déjà été avalées par l'océan pour cette raison. Et comme l'archipel est entièrement composé de récifs coralliens très bas, d'après les scientifiques, il va devenir inhabitable d'ici à 80 ans et risque ensuite de disparaître.

D'autres états insulaires font face à la même tragédie annoncée : Kiribati, les îles Marshall, le territoire spécial néozélandais de Tokelau. Et cela pose des questions vertigineuses.

Quelle existence internationale demain

Aujourd'hui en droit international, un État existe parce qu'il a une population, un territoire et un gouvernement. Si demain l'État des Tuvalu n'a plus de territoire, que sa population est dispersée en Australie, est-ce que ce sera encore un État ? Aura-t-il encore droit à son siège dans les institutions internationales ? Quel statut auront ses ressortissants ? Seront-ils apatrides ? Et que deviendront les zones économiques maritimes du pays ? Elles sont aujourd'hui calculées en fonction du trait de côte. Ces pays « confettis terrestres de l'Océanie » ont des espaces maritimes immenses.

La perte de leur territoire a aussi des implications culturelles et identitaires pour ces nations. Une langue existe parce qu'elle est parlée par une communauté. Si demain la population des Tuvalu est disséminée en Australie, les langues des Tuvalu risquent de s'éteindre.

« S'ils migrent en Australie, ils risquent de parler plutôt l’anglais et s'ils vont en Nouvelle-Calédonie plutôt le français », explique Guy Jackson, géographe de l'Université de Northumbria au Royaume-Uni. Il étudie les pertes notamment culturelles liées au changement climatique. Il y a plusieurs facteurs d'effacement d'une langue lors de la migration mais le chercheur estime que c'est avant tout une question de générations : « Les plus âgés continuent de parler alors que les plus jeunes n'apprennent plus la langue ou ne la pratiquent plus parce qu’ils veulent avoir accès à l'éducation qui est en anglais par exemple. »

Des mots associés à des paysages

Les coutumes des habitants des Tuvalu, leur savoir-faire, leur spiritualité, souvent liés aux activités de la communauté, aux paysages de l'archipel, risquent aussi de disparaître. Certains mots, certaines interactions sociales sont « liés à la présence de certaines espèces ou à des systèmes naturels uniques », détaille Guy Jackson. Lorsque l'environnement se transforme à cause du changement climatique, que certains poissons apparaissent et d'autres espèces disparaissent, « cela peut affecter les connaissances locales et ensuite le langage ».

C'est d'ailleurs pour ça que le pays a commencé à se dupliquer dans le Métavers. L'idée est que demain, les descendants des Tuvaluans puissent enfiler des lunettes 3D et plonger, grâce à internet, dans le paysage et la culture engloutis des Tuvalu. L'état insulaire espère aussi que ce double virtuel lui permettra de conserver sa souveraineté politique sur la scène internationale.

Et ce n'est pas un cas isolé : les états du Pacifique en général ont une très grande diversité linguistique et culturelle. Une identité aujourd'hui menacée par les effets du réchauffement climatique. « C'est très important de prendre en compte ces impacts non-économiques du changement climatique, souligne le géographe Guy Jackson : l'héritage culturel, les savoirs autochtones, les langues, les relations sociales, la relation à la terre. Toutes ces choses sont vulnérables lorsque l'environnement se transforme. »

À lire aussiLa lutte contre le changement climatique au cœur du Forum des îles du Pacifique