Blog

-

Ascension

- Par Thierry LEDRU

- Le 15/07/2025

On marche, Là-Haut.

Je ne tombe pas, mon corps suit le rythme, ma cheville tient, les mollets durcissent au fil des kilomètres mais j'ai appris à les détendre en visualisant l'enroulé du pied, jusqu'à la poussée totale des orteils, la musique dans les oreilles, les yeux rivés sur les pierres, sur les racines ou levés vers les sommets quand le chemin est plus facile. Des sorties de cinq, six heures, plus de mille mètres de dénivelée, les mains qui serrent les bâtons, les épaules qui poussent dans les montées ou supportent les appuis dans les descentes, on court parfois et il m'arrive d'en rire intérieurement.

Je suis Là-Haut, rien d'autre ne compte. Je continue l'ascension dans ma vieillesse, celle qui s'ajoute jour après jour mais qui ne peut éteindre la joie de l'effort, la sueur sur mon front, la brûlure de mes cuisses, le bonheur de l'eau du torrent, les cieux ouverts depuis les cimes.

J'ai vécu un moment très intense dans une descente raide, technique, des sangles rocheuses, couvertes de pierres qui glissaient sous les pieds. Dans un appui sur la cheville gauche, celle qui est devenue fragile, alors que rien ne le justifiait, j'ai eu un coup au ventre, l'impression que le pied allait se défausser et que j'allais tomber et j'ai senti la douleur dans mon corps, une électrification extrêmement précise, comme si la cheville se tordait, le craquement, la chute. Invraisemblable.

Je sais, depuis le temps, combien le corps garde en mémoire les traumatismes et ça n'est pas la première fois que surgit ainsi un souvenir traumatique. Je n'ai eu aucune pensée qui aurait pu raviver la peur, aucun déséquilibre, rien qui ne vienne justifier ce choc émotionnel. Et pourtant...

Je suis convaincu que tous nos traumatismes devraient être pris en charge pour être épurés. Nous gardons en mémoire des charges dangereuses. Cette peur fulgurante aurait pu m'amener à prendre un mauvais appui, à me priver de ma concentration pendant un quart de seconde, le temps suffisant pour plonger en avant.

Là, il ne s'agissait que du souvenir de la dernière entorse, rien de bien dramatique au regard des hernies discales. Ou de la menace générée par la sténose.

La puissance de l'inconscient est redoutable. Cette mémoire incontrôlable, ce chaos intérieur, il faut l'étreindre, l'explorer, l'ausculter, le disséquer parce qu'il est mortifère et qu'il porte atteinte à la vie. Je n'existe pas dans ce passé mais j'en ai gardé des traces. Je n'existe pas dans la menace de la sténose mais il arrive qu'elle impose sa présence dans l'instant. Cette gestion du temps, je l'apprends en montant Là-Haut. Ni passé, ni futur, juste le pas en cours, celui que je dois réussir, celui sur lequel je dois offrir toute mon énergie. Pour rester debout.

-

Paul-Emile VICTOR : 1973

- Par Thierry LEDRU

- Le 15/07/2025

Il est malhonnête de dire que nous ne pouvions pas prévoir.

Pour les articles homonymes, voir Victor.

Paul-Émile Victor

Portrait d'après photo

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Paul Eugène Victor, dit Paul-Émile Victor ou PEV, né le 28 juin 1907 à Genève et mort le 7 mars 1995 à Bora-Bora, est un explorateur polaire, scientifique, ethnologue, écrivain français, fondateur et patron des expéditions polaires françaises durant vingt-neuf ans.

Biographie

Jeunesse et débuts de carrière (1907-1934)

Paul Eugène[1] Victor naît le 28 juin 1907 à Genève en Suisse, de parents français immigrés d'origine juive d'Europe centrale. Il est le fils d'Erich Heinrich Victor Steinschneider, issu d'un milieu aisé de juristes et d’industriels originaires de Bohême, et de Maria Laura Baum, issue d’une famille bourgeoise polonaise établie à Vienne, installés dans le Jura à partir de 1906. C’est le 10 juin 1907 qu'Erich Heinrich Victor Steinschneider obtient de la lieutenance générale impériale et royale du royaume de Bohême l’autorisation de changer son nom en « Éric Victor ». Soucieux de s'intégrer dans sa nouvelle patrie, cette francisation (en choisissant son troisième prénom comme patronyme) lui permet de masquer la consonance germanique de son nom dans un pays encore marqué par la guerre de 1870[2].

Les parents choisissent Genève, où ils connaissent une doctoresse réputée, pour qu'y naisse leur premier enfant, Paul, déclaré de nationalité autrichienne à sa naissance. Sa sœur Lily Marguerite naît le 30 novembre 1908.

Paul passe une partie de son enfance en France à Saint-Claude dans le Jura où son père possède une usine de pipes en bruyère, les « Établissements E.H.Victor »[3].

En 1916, ses parents déménagent à Lons-le-Saunier, toujours dans le département du Jura, où son père crée une nouvelle usine de pipes qui se diversifie en 1928 dans la fabrication de stylos, l'Angleterre, son principal pays débouché s'étant réservé le monopole de la vente de pipes sur son territoire[4].

Très jeune, Paul-Émile se réfugie dans le grenier, loué avec l'appartement de la « Villa Bernard »[5], propriété de la famille Bernard-Genin, où il se plonge dans une collection de livres et de revues, d'affiches et de récits d'aventures, d'exploration et d'ethnologie, qui éveillent en lui des rêves et la passion des voyages polaires et polynésiens[6]. Il entre aux Éclaireurs de France (où il devient « Tigre Souriant »[7]) dont il sera responsable local et avec qui il gardera des liens tout au long de sa vie. Il revient sur cet épisode de sa vie dans son livre de souvenirs « La Mansarde ».

En 1925, ayant obtenu les baccalauréats sciences-langues-math-philo, il poursuit une formation d’ingénieur à l'École centrale de Lyon qu'il quitte en fin de troisième année sans diplôme, pour passer et réussir le concours d'entrée de l'École nationale de navigation maritime de Marseille, dont il sortira diplômé le 26 novembre 1928. Il fait ensuite son service militaire dans la Marine nationale : incorporé en mai 1929 à Toulon, le matelot de deuxième classe Victor devient après ses classes élève officier sur le bateau-école cuirassé Voltaire puis aspirant sur le porte-avions Béarn. La Marine, dont il se fait une idée plus poétique, le déçoit[8].

En 1931, il obtient un brevet de pilote d'avion, grâce à son instructeur et ami, Claude de Cambronne. Les deux années suivantes, il est employé aux Établissements E.H. Victor mais rapidement, son désir d'aller explorer les îles polynésiennes l'en détourne. Arrivé à Paris en septembre 1933, il obtiendra bientôt le diplôme de l'Institut d'ethnographie du Trocadéro de Paris[9].

Premières expéditions au Groenland (1934-1939)

Demande de mission au Groenland par Paul-Émile Victor, mars 1934. Archives nationales.

Affiche pour une conférence de Paul-Émile Victor, Théâtre municipal de Lons-le-Saunier, 12 mars 1938.

En 1934, à la suite d'une rencontre décisive avec le célèbre et très médiatique commandant et explorateur polaire français Jean-Baptiste Charcot, il organise sa première expédition polaire grâce au Musée d'Ethnographie du Trocadéro de Paris et son directeur, Paul Rivet. Il embarque sur le Pourquoi-Pas ? du célèbre commandant et se fait débarquer avec trois compagnons, le médecin et anthropologue Robert Gessain, le géologue Michel Pérez[10] et le cinéaste Fred Matter-Steveniers, sur la côte est du Groenland pour sa première expédition polaire chez les « Eskimos » de la localité d'Ammassalik. Au cours de cette première année passée avec les inuits, il apprend à parler couramment leur langue.

En 1935, à son retour en France, fort de son aura et de son sens de la communication exceptionnel, il acquiert une notoriété médiatique grâce à de nombreuses conférences et articles sur ses aventures, dans des revues diverses.

En 1936, il réalise l'exploit de traverser le Groenland en traîneaux à chiens, d'ouest en est, avec ses compagnons Robert Gessain, Michel Pérez et le Danois Eigil Knuth. Arrivé à l'est, il reste quatorze mois seul à Kangerlussuatsiaq au sein d'une famille Inuit « comme un Eskimo parmi les Eskimos ». Aventure durant laquelle il a une liaison avec Doumidia, une « ravissante » jeune inuit de dix-neuf ans (il en a vingt-neuf).

À son retour en France à bord du Quest de Gaston Micard, il rencontre un nouveau grand succès médiatique et scientifique grâce à ses nombreuses conférences et articles de presse et de revue diverses et publie pour le Musée de l'Homme les résultats de son étude ethnologique et ses nombreuses notes et dessins sur la culture traditionnelle groenlandaise entièrement organisée autour du phoque.

En 1938, avec Michel Perez et le lieutenant Jacques Flotard (armée des Alpes, futur chef de corps de l’Ecole Militaire de Haute Montagne ), il effectue un raid transalpin Nice / Chamonix en traîneaux à chiens pour démontrer, avec succès, que les techniques polaires peuvent pallier les problèmes de transport d'hommes et de matériel en cas d'hiver rigoureux.

En 1939, il réalise une étude ethnologique en Laponie norvégienne, finlandaise, suédoise avec ses amis les docteurs Michel Latarjet et Raymond Latarjet.

Pilote de l'US Air Force (1941-1946)

Paul-Émile Victor, lors de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, est mobilisé dans la marine française basée à Stockholm en Suède. Il est à la fois officier de renseignement et officier de liaison avec la Finlande alliée jusqu'à l'armistice de 1940. Il quitte la France à l'automne 1940 et séjourne au Maroc puis en Martinique dans le cadre de missions ethnologiques, et arrive aux États-Unis en juillet 1941.

En 1942, il s'engage dans l'US Air Force comme GI, avant de devenir, grâce à sa connaissance du milieu polaire, lieutenant-instructeur, pilote et parachutiste. Il prend par la suite le commandement d'une des escadrilles « recherche et sauvetage » de pilotes perdus en milieu polaire pour l'Alaska, le Canada et le Groenland et obtient à ce titre la double nationalité française et américaine.

Rentré en France en décembre 1945, il est démobilisé en juillet 1946 et se marie le 30 juillet, avec Éliane Decrais (1918-2017) dont il a un premier fils le 30 mai 1947, Jean-Christophe[11] puis les jumeaux Stéphane et Daphné le 6 novembre 1952. Le 30 septembre 1971, il aura un autre fils Teva (sculpteur) avec sa seconde femme Colette[12].

Chef des Expéditions polaires françaises (1947-1976)

Article connexe : Expéditions polaires françaises.

Les populations Inuits sont restées peu connues avant les récits des premiers explorateurs.

Le 28 février 1947, après 13 ans d'exploration et d'ethnologie, Paul-Émile Victor s'oriente vers les expéditions scientifiques en créant les Expéditions Polaires Françaises - EPF - Missions Paul-Émile Victor[13] grâce à son charisme, à son don pour les relations publiques et avec l'appui entre autres des médias, du gouvernement et du député et ministre André Philip.

De 1947 à 1976, il dirige les Expéditions polaires françaises. Au cours de ces vingt-neuf années, 150 expéditions sont menées, dix-sept d'entre elles qu'il vit et dirige personnellement en Terre Adélie en Antarctique et quatorze au Groenland en Arctique avec, entre autres, comme cadreur Samivel.

Il est également chef de l'Expédition glaciologique internationale au Groenland (EGIG), président du Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), président du Comité antarctique français pour l'Année géophysique internationale (AGI).

Paul-Émile Victor réalise en 1956 son premier voyage en terre Adélie. Il y installe, trois ans plus tard, la base antarctique Dumont d'Urville et la base Charcot 320 km vers l'intérieur du continent Antarctique. Pour progresser sur les zones glaciaires il fait fabriquer par l'intermédiaire de la Someto des chenilles spéciales dessinées par M. Cousin.

À partir de 1962, il s'intéresse puis se passionne pour la défense de l'homme et de son environnement et devient en 1968 délégué général de la Fondation pour la Sauvegarde de la Nature, créée par Louis Armand.

Le 1er mars 1965, il épouse en secondes noces à Tahiti, Colette Faure, une hôtesse de l'air qui vit dans une péniche voisine de la sienne, amarrée sur la Seine à Paris, dont il a un fils : Teva[14], né le 30 septembre 1971. C'est Colette qui lui fait découvrir le livre Printemps silencieux (Silent Spring) de l'océanographe américaine Rachel Carson, ouvrage qui le décide à s'investir pleinement dans le mouvement écologiste[15].

En 1974, il crée le « Groupe Paul-Émile Victor pour la défense de l'homme et de son environnement » avec notamment, Jacqueline Auriol, Alain Bombard, Jacques-Yves Cousteau, Haroun Tazieff, les professeurs Louis Leprince-Ringuet et Jacques Debat, groupe dont les travaux fourniront la matière de son livre Jusqu'au cou… et comment s'en sortir publié en 1979 chez Nathan, où il aborde ce que l'on appelle aujourd'hui le « développement durable » dans une perspective globale et pratique.

En 1976, à 69 ans, il prend sa retraite et transmet la direction des EPF à ses compagnons, notamment Jean Vaugelade et Gaston Rouillon, et devient membre du Conseil consultatif des TAAF (Terres australes et antarctiques françaises).

Les Expéditions Polaires Françaises, après avoir été intégrées dans l'Institut Français pour la Recherche et la Technologie Polaires (IFRTP), ont laissé la place, au début des années 2000, à l'Institut polaire français Paul-Émile-Victor (IPEV [archive]), basé à Brest.

Retraite en Polynésie (1976-1995)

Bora Bora, où demeure Paul-Émile Victor de 1977 à sa mort.

En 1977, il réalise son second rêve d'adolescent : avec sa femme Colette et leur fils, ils s'installent en Polynésie française sur leur motu, vierge, le Motu Tane (« l'île de l'homme » en langue tahitienne) à Bora-Bora, où il passe sa retraite à rédiger ses mémoires et des articles tout en dessinant beaucoup et en jouant encore, à l'occasion, de son énorme aura médiatique dans des causes diverses, et en recevant le gotha scientifique planétaire de passage dans cette île paradisiaque.

Les 5 et 6 octobre 1982 a lieu à l'hôtel Drouot la vente de sa bibliothèque polaire et de voyages. Le catalogue comporte une intéressante introduction de Paul-Émile Victor expliquant les raisons de la vente : « il n'est guère possible de faire venir mes 125 mètres linéaires de ma bibliothèque polaire » et « raison profonde… je ne veux pas qu'ils aillent se noyer dans une bibliothèque de Musée… »[16].

En 1987, pour fêter ses 80 ans, il retourne en février en terre Adélie, accompagné de quatre adolescents, son fils de 15 ans et trois étudiants français qui ont gagné un concours organisé par les Explorations polaires françaises et le journal Science et Vie[17]. Puis, le 5 mai, il pose pour la première fois le pied au pôle Nord avec l'expédition polaire en ULM de Hubert de Chevigny et Nicolas Hulot.

En 1988, sur son île, il est frappé par un accident vasculaire cérébral qui le paralyse à moitié, mais dont il récupère en grande partie.

En janvier 1989 est inauguré le « musée polaire Paul-Émile-Victor » à Prémanon, près des Rousses à 30 km de Saint-Claude, dans le Jura franc-comtois de son enfance, où il effectue de nombreux séjours lorsqu'il est en France. Ce musée fondé avec son ami jurassien Pierre Marc devient en 1998 le « Centre polaire Paul-Émile Victor », qui fermera définitivement ses portes le 31 mars 2016 pour faire place à l'Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor.

Il fut « consul » du royaume d'Araucanie et de Patagonie à Bora-Bora[18].

Le 7 mars 1995, il meurt sur le Motu Tane à l'âge de 87 ans et, selon ses dernières volontés, est immergé en haute mer avec les hommages de la Marine nationale à bord du bâtiment de transport léger de la classe Champlain, le Dumont d'Urville.

Paul-Émile Victor est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages scientifiques, techniques, de vulgarisation et d'aventures, et de très nombreuses revues et articles. Il obtient le prix de l'Académie française en 1973 pour l'ensemble de son œuvre littéraire, la grand-croix de la Légion d'honneur et le titre de Satrape du Collège de 'Pataphysique.

Écrivain, dessinateur, protecteur de la nature avant l'heure, homme de cœur, de contact et de communication, « PEV » (comme l'appellent ses amis) a laissé en héritage - outre un institut polaire et un musée - un état d'esprit, celui qui a guidé sa vie d'explorateur et d'humaniste passionné, ouvert sur le monde et sur les autres. Depuis son plus jeune âge, il a porté et défendu des valeurs partagées avec le scoutisme telles que :

l'esprit d’équipe, le sens du partage et de l’intérêt général, voire de l'intérêt national ;

le sens de la responsabilité, personnelle et planétaire ;

l'intégrité, l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et financiers ;

la curiosité, l'ouverture, la confiance en l’autre ;

le sens de la transmission, l'écoute et le soutien aux générations futures…

C'est pour pérenniser sa mémoire, son œuvre, ses convictions et ses valeurs que ses quatre enfants ont créé le fonds de dotation Paul-Émile-Victor, appelé, entre autres, à initier, monter ou soutenir tout projet, sportif ou non, polaire ou non, en concordance avec ces valeurs, fondamentalement humaines.

-

"Les scientifiques sont coupables"

- Par Thierry LEDRU

- Le 06/07/2025

"Tandis que tous les efforts se portent sur la recherche des survivants, un début de polémique émerge : pourquoi les services météo n'ont-ils pas anticipé l'intensité des pluies de vendredi matin ?"

Cette phrase tirée d'un article concerne le bilan humain des inondations au Texas et la recherche des "coupables". Car bien évidemment, les lyncheurs sont de sortie et les spécialistes météorologiques sont clairement pointés du doigt. Dans une population américaine qui a élu un climatosceptique notoire, il est de bon ton de s'en prendre aux "scientifiques qui auraient dû alerter sur les risques."

Franchement, être un lanceur d'alerte aujourd'hui, c'est compliqué. Si vous dites qu'il faut un changement radical planétaire pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est à dire une anticipation sur le pire à venir, vous êtes conspués et si vous n'avez pas su prévenir les populations des risques immédiats, vous êtes coupables d'incompétence.

Mais il faut se souvenir que TrumpMusk ont déclenché des licenciements massifs et des pertes de budget.

Les prévisions météo globales face à des vents contraires sous l’administration Trump

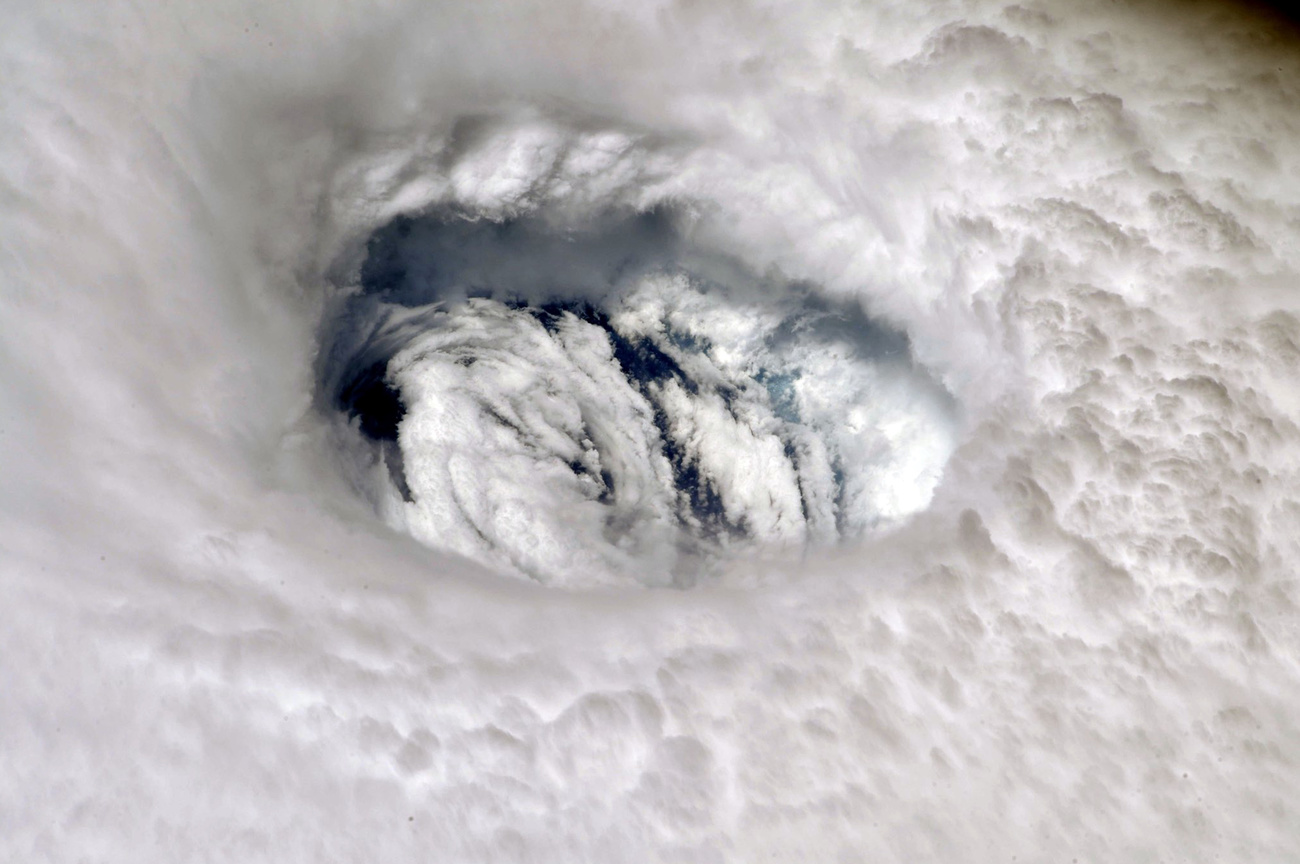

L'ouragan Dorian en 2019. Les centres de la NOAA homologués par l'OMM, comme le US National Hurricane Center à Miami, partagent avec le monde de précieuses données prévisionnelles. Keystone

Donald Trump mène une offensive inédite contre tout ce qui touche aux questions environnementales et climatiques. Le président américain s’en prend à certaines agences scientifiques américaines avec des coupes qui pourraient détériorer la prévision météorologique et climatique partout sur la planète. Les milieux scientifiques et l’Organisation météorologique mondiale (OMM) tirent la sonnette d’alarme.

Ce contenu a été publié sur 11 juin 2025 - 10:00

11 minutes

Le second mandat de Donald Trump a débuté sur les chapeaux de roues par une vertigineuse série de décrets, directives, licenciements et retournements politiques. Et les questions relatives à l’environnement et au climat sont depuis le début dans sa ligne de mire. L’une de ses premières mesures a été d’amorcer le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat – pour la deuxième fois.

Mais Donald Trump s’en prend aussi à la recherche scientifique, notamment par des suppressions d’emplois massives dans certaines agences fédérales. C’est le cas de l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA), une agence dont les travaux de recherche et les données sont indispensables à l’Organisation météorologique mondiale (OMM), sise à Genève, ainsi qu’aux services de prévision météorologique partout sur la planète.

La période est troublée pour la NOAA, l’une des principales agences dans le monde chargées de la prévision météo, de l’analyse du climat et de la conservation des milieux marins. Plus d’un millier de scientifiques et de spécialistes y ont été licenciés ou ont démissionné. Presque autant devraient bientôt connaître le même sort. Ces réductions représenteraient près de 20%Lien externe de l’effectif de la NOAA, qui emploie environ 13’000 personnes.

Manifestation devant un bâtiment de la NOAA à Boulder, dans le Colorado, le 3 mars dernier, pour dénoncer les licenciements au sein de l’institution par l’administration Trump. Reuters

La NOAA, qui abrite aussi le service météorologique national des États-Unis, devrait encore voir ses moyens réduits ces prochaines années. Une propositionLien externe publiée par la Maison Blanche le 2 mai appelle le Congrès à diminuer le budget de l’agence d’au moins 25%, à 1,5 milliard de dollars pour 2026. L’administration Trump souhaite en outre tirer un trait sur la division de la NOAA chargée de la recherche océanique et atmosphérique et réduire les moyens destinés à la modélisation et la surveillance, par satellite notamment.

Ces réductions s’inscrivent dans une tentative de couper toutes les dépenses liées au Green New Deal de l’ancien président Biden et de cibler certains programmes particuliers de la NOAA accusés par l’administration Trump d’avoir financé des actions pour «radicaliser» les élèves et «propager l’alarme environnementale».

Les coupes dans le domaine de la prévision météorologique auront un impact mondial

Les voix critiques avertissentLien externe que ces réductions pourraient affecter sévèrement le public américain tout comme les capacités de prévision météorologique en général. Il y aura en effet moins de spécialistes pour scruter le ciel.

«Le personnel du service météorologique national sera dans l’incapacité de maintenir le niveau de services actuel, ont déclaré cinq ex- responsables dans une lettre ouverte. Notre pire cauchemar est qu’avec des bureaux de prévisions en tel sous-effectif, des vies soient inutilement perdues.»

Les conséquences de ces coupes se feront également sentir à l’échelle mondiale.

Pour l’OMM, qui célèbre cette année son 75e anniversaire, le leadership des États-Unis en matière de météorologie, de climat, d’hydrologie, d’océanographie et des sciences de l’atmosphère est d’une grande importance. La NOAA est un membre et un contributeur clé de l’OMM et de ses réseaux d’échange de données et d’observation, qui impliquent 193 pays. Les États-Unis contribuent à hauteur de 18 millions de dollars (15 millions de francs) au budget ordinaire de l’OMM, soit 22% du total.

Contenu externe

L’OMM estime qu’il est trop tôt pour savoir si des programmes spécifiques seront affectés par les coupes américaines. Il est certain en revanche que les enjeux sont élevés.

«Les États-Unis fournissent des données et une expertise essentielles en matière de météo, de climat et d’eau, toutes nécessaires au bien-être national et global dans un monde interconnecté», explique Clare Nullis, porte-parole de l’OMM.

À titre d’exemple, les États-Unis fournissent jusqu’à un quart du flux de données satellitaires météorologiques utilisées à l’échelle de la planète. Et produisent 3% des observations météorologiques de surface partagées au niveau mondial et 12% des profils de radiosondage en altitude, qui sont des observations depuis le sol indispensables à la prévision météorologique.

Les centres, satellites, études et renseignements de la NOAA reconnus par l’OMM permettent le suivi des phénomènes météorologiques extrêmes en Europe. Ils sont utilisés pour coordonner les secours en cas de catastrophe dans les Caraïbes et protéger les populations contre les cyclones tropicaux. Le US National Hurricane Center de Miami fournit des données prévisionnelles qui ont permis de «sauver des milliers de vies», selon l’OMM. Les centres de la NOAA suivent aussi la déforestation et les effets de la crise climatique dans la forêt amazonienne et fournissent un soutien à des secteurs économiques clés comme l’aviation et l’agriculture, aux États-Unis comme dans le reste du monde.

La police évacue les débris du lac de Brienz après qu’un violent orage a déclenché une coulée de matériau et endommagé bâtiments, véhicules, routes et infrastructures de transport public, le 13 août dernier. Keystone / Alessandro Della Valle

Une «attaque frontale» contre la recherche sur le climat

Partout sur la planète, des scientifiques s’expriment plus directement sur les impacts de ces coupes. Quelque 3300 expertes et experts de 34 pays ont signé une lettre ouverteLien externe adressée aux responsables du Congrès ainsi qu’au Secrétaire au commerce, Howard Lutnick. Ils les exhortent à mettre un terme à «l’assaut actuel» contre la NOAA.

Ces scientifiques dénoncent les attaques incessantes contre cette agence et d’autres institutions scientifiques américaines de premier plan. Des attaques qui, selon eux, ravagent des décennies de précieuse recherche scientifique. A leurs yeux, ces coupes signifieraient en outre une abdication du leadership américain en matière de science du climat et une érosion du statut de puissance scientifique des États-Unis.

Climatologue à la Cornell University, Natalie Mahowald, l’une des signataires de la lettre ouverte, parle d’une «attaque frontale» contre la recherche sur le climat.

«Ils menacent de réduire la collecte de données des stations météorologiques et les prévisions météo. Cela signifie qu’elles seront dégradées et que nous perdrons des volumes de données de long terme nécessaires à la compréhension du climat. Qui plus est, toutes les recherches de la NOAA sur le climat sont menacées. Celles menées au sein des installations propres de la NOAA aussi bien que les financements aux universités, explique-t-elle. Tous le travail de l’OMM en sera affecté.»

Scientifique de l’environnement à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), Jacopo Riboldi met lui aussi en garde contre les conséquences néfastes pour la prévision météorologique, l’OMM et la recherche sur le climat global.

«Les coupes budgétaires de l’administration Trump vont entraîner une incroyable perte d’expertise… De précieuses données utilisées par des scientifiques du monde entier risquent de devenir inaccessibles. Les logiciels pourraient ne plus être entretenus et dysfonctionner. Cela aura un impact sur les recherches à l’avenir, car il faudra redévelopper des outils et collecter à nouveau des données.»

>>Écoutez ici le dernier épisode du podcast «Inside Geneva» qui traite de l’avenir de la coopération climatique sans les États-Unis (en anglais).

L’OMM joue un rôle crucial pour la promotion de la recherche climatique et la coordination des partenariats public-privé dans le domaine de la météo, selon Jacopo Riboldi. Des États-Unis «non coopératifs et disruptifs» impactent l’ensemble du monde et risquent de dévaluer les valeurs intrinsèques de l’agence onusienne, ajoute-t-il.

Des prévisions météorologiques dégradées

Une série d’articlesLien externe de presse relèvent que les coupes au sein de la NOAA pourraient rendre les prévisions météo américaines moins fiables. Avec des conséquences indirectes qui inquiètent les professionnels ailleurs dans le monde.

Des scientifiques australiens jugentLien externe que la réduction des effectifs aux États-Unis et le gel des collaborations internationales aura un «effet paralysant» sur la recherche climatique. Et pourraient «gravement dégrader» l’aptitude de l’Australie à prévoir la météo avec précision.

La Société météorologique du Japon se déclareLien externe «profondément préoccupée» par ces reculs américains et leurs conséquences «non seulement pour les États-Unis mais aussi pour les agences météorologiques internationales».

Dans la Confédération, MétéoSuisse, l’organisme météorologique national, utilise indirectement les prévisions et analyses américaines via l’échange de données mondial. «Si ce partage est limité, moins de données seront intégrées dans les modèles météorologiques. Théoriquement, cela influera sur la qualité des prévisions», indique Marco Gaia, chef Précision et conseil à MétéoSuisse.

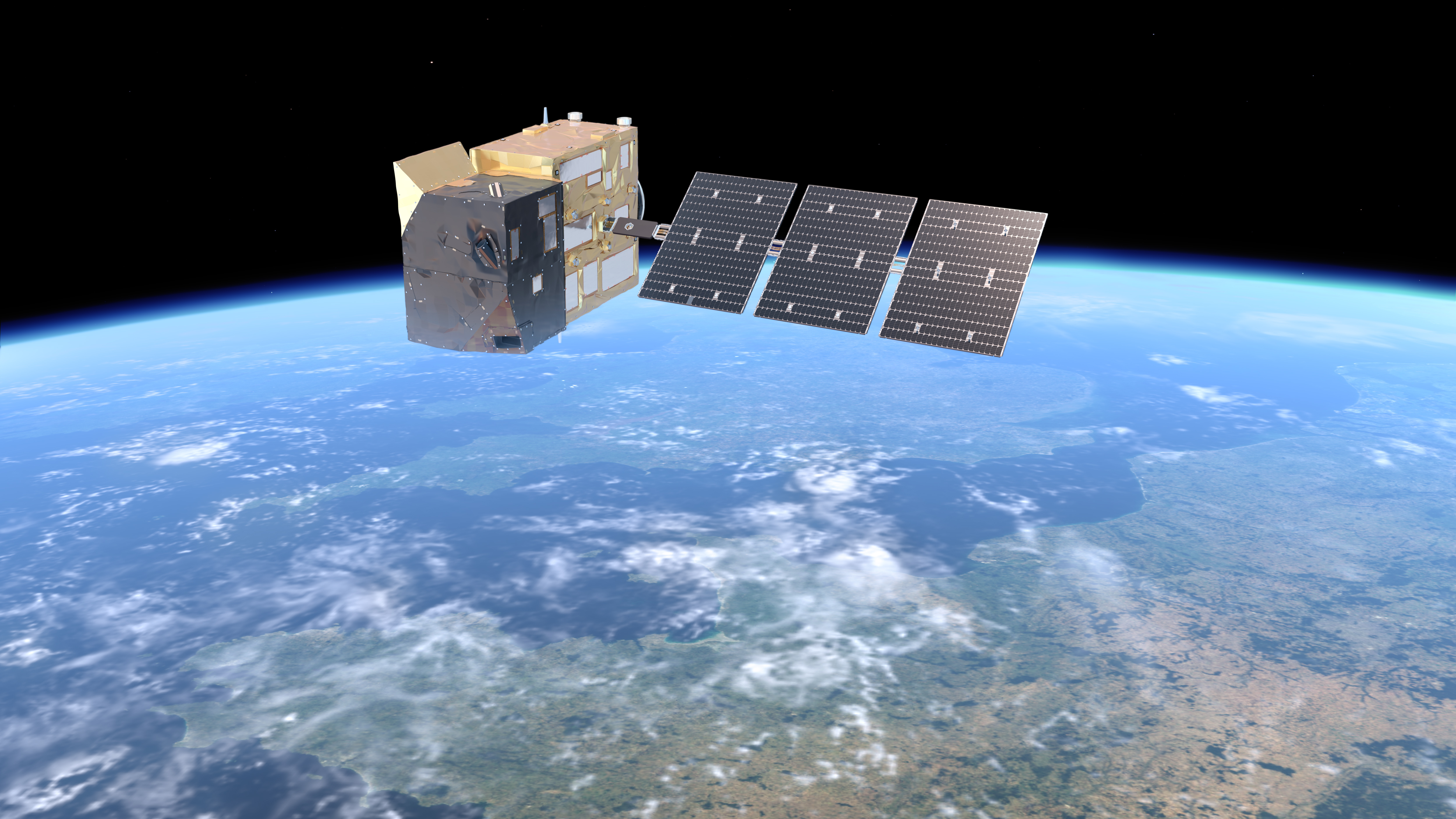

>>À lire aussi: les scientifiques s’appuient sur une constellation croissante de satellites et sur l’intelligence artificielle pour obtenir des informations plus précises sur les émissions de gaz à effet de serre:

Plus

Plus

Prendre le pouls d’une Terre qui se réchauffe à l’aide des satellites et de l’IA

Ce contenu a été publié sur 19 fév. 2025 Les spécialistes suisses et internationaux misent sur une constellation de satellites et de modèles d’intelligence artificielle pour fournir des informations plus précises sur les émissions de gaz à effet de serre de la…

lire plus Prendre le pouls d’une Terre qui se réchauffe à l’aide des satellites et de l’IA

Chercheuse kenyane au Grantham Institute for Climate Change de l’Imperial College de Londres, Joyce Kitumai juge «profondément troublants» les licenciements massifs et les réductions de financement aux États-Unis.

«Des décennies durant, les contributions de la NOAA ont permis d’améliorer la précision des prévisions, de notre compréhension des tendances météorologiques extrêmes et des projections climatiques à l’échelle du monde. Ses systèmes d’observation de la planète, ses programmes satellitaires et ses réseaux de surveillance des océans sont l’épine dorsale de nombreuses collaborations internationales. Une NOAA affaiblie – par la perte de personnel ou de production scientifique, la réduction du partage de données et les coupes financières – fait planer une détérioration de la qualité, de la cohérence et de la disponibilité de ces informations cruciales», détaille-t-elle.

Joyce Kitumai travaille aussi pour le département météo du Kenya. Elle souligne la gravité de la situation pour son pays, très vulnérable à des phénomènes extrêmes comme les inondations et les sécheresses.

«Si la NOAA réduit ses capacités ou restreint l’accès à ses données et à ses outils de modélisation, cela aura des répercussions dans notre région, note-t-elle. En particulier pour les prévisions saisonnières et à long terme, essentielles à la planification et à la prévention des catastrophes.»

-

Contre la montre

- Par Thierry LEDRU

- Le 29/06/2025

Au plus près de la réalité, seul le présent compte.

Je pense que j'en suis là. Mais il y a un paramètre personnel qui a joué un rôle considérable. Depuis plusieurs années, je ne devrais pouvoir me déplacer que très difficilement, voire avec une canne et surtout souffrir jours et nuits. Et puis, non, finalement. Et la médecine n'y comprend rien.

Donc, à travers cette épreuve quotidienne, je me suis retiré sans pour autant jamais cesser de lire et de m'informer mais avec cette distanciation liée à mon état. La priorité, c'était de continuer à pouvoir marcher et à monter sur les sommets. L'état du monde me devenait secondaire parce que de toute façon, si je mourais intérieurement, cloîtré dans mon lit, ce monde n'existerait plus du tout pour moi. Mais je marche encore et c'est ce qui contribue à ce que je continue à m'intéresser à cette humanité déliquescente.

Par contre, je n'ai aucune visée pour autrui, aucun désir d'apporter quoi que ce soit. J'écris et je partage mais sans aucune intention. Que chacun et chacune en fasse ce qu'il veut. Non pas que ça ne m'intéresse pas mais juste que je n'ai aucun droit sur personne.

J'ai bien assez à tenter de gagner le contre la montre dans lequel je suis engagé, tout en sachant que je ne le gagnerai pas. L'idée est contraire à celle d'un contre la montre où l'individu doit aller d'un point A à un point B le plus vite possible, en courant de toutes ses forces. Moi, je vise la durée la plus longue possible et je sais que pour mettre toutes les chances de mon côté, je dois rester serein, contemplatif de cette vie qui m'anime encore et me permet de bouger. Et d'user des forces disponibles sans les brûler. Il s'agit d'avancer, sans s'occuper du temps que ça me prend. Je peux me réveiller demain avec un mal de dos épouvantable, un blocage complet, l'impossibilité de lancer ma jambe gauche en avant. Et il faudrait que je concentre mon énergie à tenter de comprendre le chaos de ce monde humain, à tenter d'y apporter des pistes de résolution ?

Et d'ailleurs, comment pourrais-je envisager de pouvoir changer les choses alors que les forces destructrices en action existent depuis des millénaires et n'ont jamais cessé de se renforcer et d'étendre leur pouvoir ? Dois-je m'épuiser dans cette lutte commune alors que j'ai besoin de toute mon énergie intérieure pour rester valide ? Non, bien évidemment. Et quand la colère revient devant l'immense impéritie des gouvernants, j'éteins tout et je vais m'asseoir dans l'herbe pour l'écouter pousser où je monte lentement au sommet d'une montagne ou je m'allonge et je regarde les nuages. On pourrait penser que c'est une fuite quand c'est bien au contraire la concentration des forces vitales. Pour continuer à exister tout autant que de sonder le monde en marche.

-

Mutation des pouvoirs

- Par Thierry LEDRU

- Le 29/06/2025

Une personne dont j'apprécie beaucoup les analyses.

Tchamé Dawa

oodpeSrsnt01ttut44i6g0fma1lhf05u i8f81amhmii43f68gg97l62ath1 ·

Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai demandé à quel moment notre société allait enfin toucher le fond. Je disais "enfin", comme si ce moment allait être le début d'une période où le bon sens et la justice reviendraient, comme si les causes de l'effondrement allaient produire autre chose. Comme si le monde, au terme d'une période de décadence initiatique allait se remettre à l'endroit, la conscience éclairée, et ne plus laisser place aux absurdités qui ont ravagé notre société.

Mais plus nous avançons, plus j'observe et plus je me rends compte que les temps actuels correspondent à une recomposition des pouvoirs, bien plus qu'à l'avènement d'une émancipation générale des forces du capital et de la souffrance qu'elles engendrent.

Je ne vois pas disparaître le pouvoir des élites économiques, technocratiques ou militaro-financières, bien au contraire. Ce que je vois c'est que ces pouvoirs mutent dangereusement vers des formes plus autoritaires, épaulées par des technologies révolutionnaires (il n'y a plus que les technologies qui sont révolutionnaires de nos jours). Ce à quoi nous assistons impuissants est une redistribution des rôles, en Europe, aux USA, au Moyen Orient, en Afrique, etc. dont les populations locales subissent les conséquences sans en tirer de bénéfices.

Les peuples sont les dindons de la farce, et je me demande comment on a pu imaginer qu'il y aurait "un monde d'après", ce "monde d'après" qui a tant fait fureur pendant la crise Covid, dont on disait qu'il allait nécessairement émerger car on saurait tirer les leçons du tragique épisode de 2020/2021. Mais que s'est-il passé ? Tout l'inverse du "monde d'après" fantasmé: recul de la démocratie, enrichissement honteux des plus grandes fortunes mondiales, mainmise de l'Europe sur les souverainetés nationales, piétinement du droit, invalidation d'élections ou même déni du résultat des urnes, comme en France.

La protection sociale et toutes les institutions d'état dédiées au bien public sont systématiquement détruites, la précarisation est généralisée, et le contrôle social s'étend dangereusement. Les opposants sont broyés, menacés, tandis que certains meurent dans d'étranges circonstances. Les pouvoirs en place mais aussi les partis, avec l'aide des médias, instrumentalisent les mécontentements populaires et les divisions sont telles, la haine croît à une telle vitesse, qu'on envisage mal comment nous allons éviter une guerre civile. Chaque fête populaire vire à l'émeute.

Comment sortir par le haut d'une situation pareille? On voit bien la spirale infernale: l'effondrement (économique, climatique, sécuritaire) est repris dans le narratif du pouvoir pour justifier des mesures qui respectent l'agenda des requins de la finance et provoquent encore plus de dégâts dans nos vies. Les politiques publiques servent avant tous les intérêts privés.

Car le pire de tout ceci est sans doute la perte complète de souveraineté du peuple. Les grandes décisions sont prises sans lui et ne font l'objet d'aucun débat public. la constitution est instrumentalisée, détournée de son esprit et la représentation nationale est pervertie par des logiques partisanes de conquête du pouvoir, de carrière, voire de soumission à des intérêts économiques spécifiques. Les syndicats sont moribonds et n'ont pas plus d'effet que des organisateurs de kermesse. Quant aux élections, elles ne sont plus qu'un rituel obligatoire pour entretenir l'illusion d'un changement possible. Elles ne servent qu'à la mobilisation de militants au service de partis qui ont besoin pour durer que le système perdure, et qui font mine de le combattre. Formidable arnaque du militantisme partisan qui a leurré un certain temps un très grand nombre d'entre-nous. Formidable perte d'énergie populaire que ce militantisme, réducteur de la pensée, adepte du spectacle et des slogans, et qui en tout contradicteur reconnaît un ennemi.

Tout ça pour dire que l'idée d'une issue positive à cet effondrement induit une sorte d'attente qui pourrait s'avérer extrêmement douloureuse. Car le gros des troupes en est là: tout le monde attend. Résister à cet effondrement, à l'oppression incessante que ce monde exerce sur chacun d'entre nous semble ainsi se limiter à "tenir le coup", c'est à dire à supporter l'impuissance, à étouffer les colères, à calmer les angoisses et gérer les coups de mou, bref, à tenir jusqu'au moment où... le "monde d'après" surgira ! Et cette attente d'un changement est paradoxale, en ce sens qu'elle doit à peu près tout à la paralysie qui naît de la peur du changement dans sa propre vie. Bouger, on voudrait bien, oui...mais c'est risqué ! Eternel dilemme.

Nous voici donc à tourner en rond dans notre impuissance consentie, car quoique nous fassions, quelles que soient nos victoires sur la pesanteur ambiante, vient toujours le moment où il nous faut nous confronter de manière récurrente, à une forme de l'oppression nouvelle. On refait alors le tour de la cage dans laquelle nous nous sommes retrouvés enfermés. Prison technologique car nous voilà livrés à l'œil des caméras de surveillance et aux lecteurs de QR codes, et aliénation mentale, due à un déferlement d'images, de slogans et d'injonctions qui conduisent à la perte de concentration et d'attention, à l'abrutissement progressif et généralisé.

Dans ces conditions, on le comprend, résister consiste évidemment en premier lieu à ne pas perdre la tête, ni le moral, à survivre économiquement, à comprendre ce qui se passe et à faire confiance au temps qui passe. D'autant plus qu'il y a au cœur de chacun d'entre-nous cette dangeureuse et irrationnelle conviction que le temps finira par jouer pour nous, parce que tout ceci est tellement absurde que cela ne peut pas durer éternellement et qu'ainsi, quelque chose DOIT et VA nécessairement arriver. Quoi ? Nul ne le sait. On lit des essais, on écoute les spécialistes auxquels on accorde un pouvoir visionnaire, mais force est de constater que certains voire la plupart se perdent en conjectures, et que ces brillants esprits n'ont pas eux-mêmes la moindre idée de ce qui vient. Pourtant, la certitude subsiste, un peu dingue, que quelque chose va se produire et qu'avec le temps, tout finira par passer: les salauds seront défaits, les guerres s'arrêteront et les mômes de Gaza ne seront plus mis en pièces ou abattus comme du gibier.

Mais vu d'aujourd'hui, le "monde d'après" a vraiment une sale gueule et tout semble réuni pour qu'il devienne encore plus laid. L'effondrement pourrait très bien accoucher du pire s’il n’est pas accompagné d’un véritable projet alternatif crédible et motivant, dont personne n'a encore imaginé les modalités ou le contenu. C'est urgent, car comme l'écrivait Walter Benjamin, « derrière chaque fascisme, il y a une révolution manquée ». J'ai malheureusement bien peur qu'avec les Gilets jaunes, nous ayons raté le coche." -

"Au fait, c’est quoi la biodiversité"?

- Par Thierry LEDRU

- Le 29/06/2025

Au fait, c’est quoi la biodiversité (et pourquoi on devrait en parler plus) ?

https://bonpote.com/au-fait-cest-quoi-la-biodiversite-et-pourquoi-on-devrait-en-parler-plus/

Publication :

19/03/2025

Mis à jour :

19/03/2025

©Crédit Photographie : Epandage pesticides CC BY-SA 3.0 Wikipedia

Le mot biodiversité a dû être créé de toutes pièces en 1986, parce que nos sociétés n’avaient aucun concept de la diversité du vivant ni aucune dénomination vernaculaire de ce concept.

En effet, nos représentations culturelles occidentales sont très souvent incomplètes ou biaisées : certains concepts sont bien identifiés et définis tandis que d’autres sont plutôt méconnus ou incompris.

Ainsi, la notion de climat nous est plutôt familière : nous entendons très tôt ce mot dans notre cercle familial. Nous sommes donc conscients de sa signification, nous l’avons incorporé dans nos représentations, au point d’en user dans des métaphores comme par exemple lorsque nous évoquons un « climat social ».

Par conséquent, nous sommes en théorie capables de nous approprier ce que la science nous dit de l’évolution du climat et de son dérèglement sous les pressions humaines. Ce n’était pas le cas de la diversité du vivant il y a encore seulement 40 ans !

Sommaire

Pourquoi parle-t-on d’une crise de la biodiversité ?

La crise actuelle de la biodiversité est inédite

Quelles sont les cinq causes de l’effondrement de la biodiversité ?

Les risques liés à l’effondrement de la biodiversité

C’est quoi la biodiversité ?

Encore aujourd’hui, la plupart de nos enfants n’ont qu’une familiarité toute relative avec ce concept de biodiversité formulé trop récemment. Nous avons bien sûr des mots génériques pour désigner des groupes d’organismes, les oiseaux, les poissons, les plantes, les bactéries, etc.

Nous avons des mots vagues et chargés d’a priori, comme la « nature » de laquelle nous nous considérons généralement comme distanciés et à laquelle nous revenons donc éventuellement. Ou nous avons encore le mot générique « vivant », comme dans les « sciences du vivant », qui ne désigne que les points communs à tous les organismes vivants et se focalise surtout sur les organismes de laboratoire, rats blancs ou drosophiles.

Il nous manquait donc le mot biodiversité, qui désigne la diversité génétique des individus de la même espèce, la diversité des espèces issue de l’évolution, et enfin la diversité des assemblages d’espèces, autrement dit des écosystèmes.

Nos sociétés ne s’étaient donc pas approprié cette notion de manière globale. Il a ainsi fallu attendre le milieu du XIXe siècle voire le début du XXe siècle pour prendre enfin conscience de dimensions fondamentales de la biodiversité, comme par exemple l’existence des microbes, de l’évolution biologique et des interactions écologiques. Le mot écosystème, certes plus ancien que biodiversité, ne date en effet que de 1935.

On doit donc revenir sur chaque dimension d’observation de la biodiversité, pour bien comprendre quelles en sont les caractéristiques.

Importance de la diversité génétique

Une espèce n’est pas une collection fermée d’individus tous identiques. Les mécanismes moléculaires et cellulaires de la génétique font que les individus sont tous un peu différents. Les différences entre individus importent particulièrement car elles permettent parfois à certains d’entre eux de mieux survivre ou de mieux se reproduire face à des aléas environnementaux variés et de transmettre ces différences à des descendants ; c’est ce que l’on appelle l’adaptation. L’évolution biologique se produit de cette manière : à chaque génération, des individus un peu différents peuvent apparaître et se perpétuer … ou pas !

On observe là une propriété essentielle de la biodiversité, celle de ne pas se perpétuer à l’identique, et d’être donc capable de faire avec des situations environnementales assez variées.

Nos procédés de domestication ou de culture doivent respecter cette diversité génétique, au risque sinon de fabriquer des populations trop homogènes et donc très vulnérables à tout changement environnemental (aléa climatique, survenue d’un pathogène, etc.)

Importance de la diversité spécifique

La plupart du temps, nous oublions que les espèces sont innombrables, y compris dans notre environnement immédiat : le seul territoire français métropolitain abrite ainsi 40 000 espèces d’insectes, 6 000 espèces de plantes, 1 500 espèces de vertébrés dont nous n’avons guère connaissance ou conscience au quotidien.

Nous nous préoccupons ainsi beaucoup plus des espèces charismatiques qui nous fascinent parce qu’elles sont grandes, féroces ou mignonnes. Ces espèces charismatiques nous cachent l’essentiel de la biodiversité, invisible ou peu attractive.

Pire encore, nous méprisons des espèces discrètes ou qui nous déplaisent du fait de futiles critères d’apparence ou d’agacement immédiat, sans nous rendre qu’elles assument des fonctions souvent irremplaçables au sein des écosystèmes.

Les coléoptères bousiers recyclent les faeces de mammifères ; faute de bousiers ad hoc, l’Australie a dû en importer en regard de ses troupeaux de bovins domestiques, pour restaurer l’état de ses prairies. Photo Rafael Brix, CC BY 2.5

Importance de la diversité des écosystèmes

Un écosystème n’est pas juste une liste d’espèces présentes au même endroit, c’est un réseau d’interactions extraordinairement complexe et bien structuré. Aucune espèce ne vit sans interagir avec de nombreuses autres, avec lesquelles elle a évolué en établissant souvent des relations durables : nous pesons ainsi 2 kg d’indispensables bactéries intestinales, chaque arbre a des champignons mycorhiziens autour de ses racines, la plupart des plantes ont leurs pollinisateurs, etc.

Considérer une espèce en isolement parce qu’elle serait charismatique, n’a donc aucun sens. Nous nous vautrons dans la facilité avec des céréales pollinisées par le vent … mais nous oublions que la productivité de leur culture dépend quand même des bactéries, des champignons ou des vers de terre du sol ! Nous sous-estimons l’importance des relations entre espèces, comme si l’on pouvait suppléer à toute carence en la matière, qu’il s’agisse de pollinisation, de fertilité des sols ou de sylviculture.

Les écosystèmes sont en outre emboités les uns dans ou contre les autres : par exemple, forêts et prairies communiquent à travers leurs lisières, et les fonctions des uns (par exemple, génération d’un microclimat local) permettent bien souvent aux autres de se maintenir.

Toutes ces incompréhensions nous amènent à provoquer l’effondrement de la biodiversité en négligeant ces trois dimensions de la biodiversité. Qui plus est, nous prenons difficilement conscience de cet effondrement et de ses conséquences.

Pourquoi parle-t-on d’une crise de la biodiversité ?

L’effondrement de la biodiversité a été maintes fois constaté depuis le début du XXe siècle, mais il a cependant été caractérisé plus précisément à la fin du XXe siècle. Le rapport global du GIEC de la biodiversité, la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques – l’IPBES – a fait la synthèse des milliers de publications scientifiques en 2019.

On a ainsi constaté que nombre de populations d’espèces s’effondrent : la natalité ne compense plus la mortalité causée par les pressions humaines. A l’extrême, quand les pressions sont trop fortes ou trop longues, les espèces s’éteignent et disparaissent complètement.

C’est la raison pour laquelle cette crise de l’effondrement de la biodiversité a été qualifiée de sixième crise d’extinction, en référence aux cinq grandes crises d’extinction des temps géologiques.

La crise actuelle de la biodiversité est inédite

Cette crise actuelle est cependant beaucoup plus rapide que les crises spontanées précédant l’humanité : les dinosaures ont ainsi mis un million d’années à disparaître lors de la crise Crétacé-Tertiaire et encore en est-il resté les oiseaux qui se sont rediversifiés a posteriori.

Actuellement, en l’espace de 30 ans, nous risquons de perdre un million d’espèces vivantes, 30% des vertébrés du monde entier (oiseaux, batraciens, poissons, mammifères), plus de 40% des arbres européens. Le constat est donc terrible.

source : IPBES, 2019

Rejoignez les 40000 abonné(e)s à notre newsletter

Chaque semaine, nous filtrons le superflu pour vous offrir l’essentiel, fiable et sourcé

Quelles sont les cinq causes de l’effondrement de la biodiversité ?

D’après l’ensemble des travaux scientifiques publiés, cette crise est causée par cinq grands types de pressions humaines globales : la suppression des habitats, les prélèvements excessifs au sein des populations, le changement climatique, les pollutions, les espèces exotiques envahissantes.

Chacune de ces pressions est colossale : presque 4 millions d’hectares de forêt disparaissent chacune de ces dernières années, les trois quarts des zones humides ont été supprimées depuis le début de l’époque industrielle. Plus près de nous, 20 000 km linéaires de haies continuent à disparaître chaque année en France métropolitaine tandis que l’on en replante péniblement quelques milliers de km.

Les prélèvements sont également démesurés : la moitié des poissons pêchés débarqués dans les ports français sont toujours issus de la surpêche et ne respectent donc pas les stocks ; 500 millions d’animaux sont l’objet de trafics illégaux chaque année, l’extraction de bois des forêts a augmenté de 45% depuis 1970, etc.

Augmentation de la surpêche mondiale (Source FAO)

Le changement climatique n’est pas la première cause de disparition de la biodiversité

Le changement climatique dessèche ou inonde, tue la biodiversité, qu’il s’agisse des bourdons durant les étés trop secs en Europe, des feux dans les forêts humides desséchées en Australie, des plantes dont la floraison est déphasée avec leurs insectes pollinisateurs, des récifs coralliens blanchissant et mourant dans des eaux trop chaudes ou trop acides, etc.

L’importance des pollutions devient phénoménale : plus de quatre millions de tonnes de pesticides hyper-toxiques sont épandus chaque année dans le monde, 400 000 substances chimiques de synthèse ont été déjà déversées dans l’environnement, avec notamment 5 milliards de tonnes de déchets plastiques issus de la chimie pétrolière ; dans tous les environnements agricoles industriels, la biodiversité – insectes, oiseaux, faune du sol – s’effondre dramatiquement.

Rigal, S. et al., 2023. Farmland practices are driving bird population decline across Europe. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 120, e2216573120

On compte ainsi environ 30% d’individus d’oiseaux en moins dans les populations européennes depuis 30 ans et à peu près 70% de baisse d’effectifs pour les populations d’insectes. Les pesticides – insecticides, herbicides, fongicides – peuvent tuer immédiatement leurs cibles mais peuvent également nuire de manière chronique sur le long terme à de nombreux organismes, y compris ceux qui ne sont pas ciblés : des insecticides désorientent les abeilles butineuses, des herbicides détruisent le microbiote intestinal des vers de terre, des fongicides font un effet cocktail avec des insecticides multipliant leur toxicité par 100, etc.

Enfin, nos transports humains ont déplacé volontairement ou involontairement plus de 30 000 espèces, les emmenant dans des écosystèmes où elles n’auraient jamais pu se trouver spontanément. A leur arrivée, elles peuvent se retrouver sans antagonistes (prédateurs, parasites ou pathogènes) et affecter gravement les espèces locales.

C’est le cas d’au moins 3 000 d’entre elles à ce jour, que l’on qualifie donc d’envahissantes parce qu’elles pullulent dans leur zone d’introduction : des rats ou des chats vont ainsi prédater sans merci les oiseaux vulnérables qui nichent au sol dans les îles sans prédateurs terrestres, les frelons asiatiques vont tuer en masse des abeilles européennes « naïves », les moustiques tigres très nuisibles pour les humains vont se développer rapidement sur des substrats artificialisés et survivre aux hivers doux dans des espaces urbains avec peu de prédateurs, etc.

Des causes de déclin qui peuvent s’additionner ou se multiplier

Ces différents types de pressions agissent de concert ou successivement selon les endroits et il est assez vain de comparer leur importance, d’autant que leurs effets s’additionnent ou se multiplient à terme. Par exemple, un champignon pathogène exotique transmis aux chauves-souris de la côte Est aux USA les a décimées, provoquant une augmentation des populations d’insectes agresseurs des cultures et donc des traitements pesticides polluants, ces derniers amenant à une hausse conséquente de la mortalité infantile dans la région en question.

Il faut également sortir de la croyance selon laquelle la biodiversité ne souffrirait unilatéralement que du changement climatique.

Non seulement il existe ces cinq grands types de pressions sur la biodiversité mais en outre, l’effondrement de la biodiversité exerce des rétroactions sur le dérèglement climatique : des arbres stressés par la sécheresse ou détruit par l’exploitation forestière ou encore des planctons océaniques malportants ne font plus de photosynthèse et ne captent donc plus de gaz carbonique, ce qui aggrave dramatiquement un bilan déjà très mauvais en matière de gaz à effet de serre.

Les risques liés à l’effondrement de la biodiversité

Bien évidemment, nous ne devrions pas accepter de faire disparaître des espèces qui ne nous appartiennent pas et que nous ne pourrons même pas léguer à nos enfants.

Comment expliquer par exemple à des collégiens d’aujourd’hui que les lions, les éléphants et les girafes, espèces charismatiques et aujourd’hui omniprésentes dans nos médias ou dans nos représentations auront quasiment disparu des écosystèmes africains dans 40 ans et ne seront plus que des souvenirs désuets, au même titre que le loup de Tasmanie ou le dodo de l’île Maurice ?

Mais il serait très naïf également de ne considérer la crise de la biodiversité que sous l’angle de la perte éthique, alors que toutes les populations d’organismes qui s’effondrent assument des rôles cruciaux dans les écosystèmes dont nous dépendons !

On examinera successivement trois exemples de risques naturels considérablement aggravés ou causés par la crise de la biodiversité et par des effondrements de populations.

Effondrement et baisse de productivité agricole

Une des conséquences les plus évidentes du déclin de la biodiversité est la baisse de la productivité agricole.

Plusieurs facteurs sont en cause : suppression d’habitats et pesticides font fortement décliner les pollinisateurs et les autres auxiliaires ; pesticides et engrais nuisent à la faune du sol (vers de terre, bactéries, champignons) et diminuent fortement sa fertilité (25% des sols arables européens sont dégradés), la baisse de la diversité génétique et variétale diminue la rusticité des cultures, les cycles culturaux industriels et simplistes (sans assolement, sans associations de cultures entre parcelles adjacentes, etc.) sélectionnent pour des vulnérabilités et des agresseurs virulents.

En conséquence de quoi, on a des pertes de productivité allant de 5 à 80% selon les cultures, avec par exemple moins 30% sur de banales parcelles de culture européenne de colza conventionnel faute de pollinisateurs !

Ces pertes tentent d’être compensées par l’injection de coûteux intrants ou d’irrigations ou par des subventions publiques absurdes surtout lorsqu’elles concernent des cultures non vivrières (alimentation pour le bétail ou agrocarburants), peu compétitives ou aux terribles externalités environnementales (pollutions des nappes phréatiques, risques pour la santé humaine, etc.)

Perte de productivité dans le corn belt en Amérique du Nord, causée par la dégradation du sol

Trop souvent, notre amnésie environnementale nous empêche de nous rendre compte que les productivités actuelles sont parfois assez faibles, même si nous pensons par ailleurs étaler les risques d’autrefois liés aux agresseurs des cultures aujourd’hui brutalement maîtrisés.

Effondrement et perturbation du cycle de l’eau

Nous avons tellement supprimé la végétation terrestre, artificialisé et endommagé les sols arables que nous avons profondément altéré le cycle de l’eau. Ces pressions viennent s’ajouter au dérèglement climatique et déterminent un risque important auquel plus d’un quart de la population humaine sur le globe terrestre est maintenant soumis.

Il est étonnant de voir combien nous attribuons la présence de l’eau uniquement aux pluies, alors que plus de la moitié d’entre elle est stockée dans la végétation : quand cette dernière est dégradée, sécheresse ou ruissellement sont donc exacerbés.

On perçoit à quel point cet enjeu est incompris lorsque l’on entend les critiques de certains élus sur la loi française zéro artificialisation nette qui visait à baisser seulement de moitié l’artificialisation sur plusieurs décennies.

Ces critiques devraient tomber immédiatement, lorsque l’on constate les effets des pluies ou des fontes glaciaires qui se soldent de plus en plus souvent par des ruissellements torrentiels dramatiques détruisant des agglomérations entières.

Effondrement et émergence de maladies infectieuses

Malgré les progrès exceptionnels de la médecine, nous sommes toujours affectés par de nombreuses maladies infectieuses dont les réservoirs, les vecteurs ou les agents pathogènes sont des parties de biodiversité.

A cet égard et depuis le milieu du XXe siècle, une maladie infectieuse apparaît en moyenne tous les 14 à 16 mois. Ce sujet a été mis en avant puis remisé tour à tour sous l’influence de discours spéculatifs voire passablement complotistes suite à l’irruption de la covid-19, alors que l’émergence croissante de zoonoses est un sujet récurrent et connu dans l’histoire humaine récente et scientifiquement validé.

Le mécanisme sous-jacent de cette émergence est tout simplement le morcellement des milieux naturels (par exemple, des forêts tropicales), amenant à une plus grande promiscuité entre humains et animaux réservoirs de pathogènes.

Cette promiscuité permet de nombreux contacts entre pathogènes et humains, amenant à des passages fortuits de pathogènes malheureusement compatibles avec les organismes humains, ou à leur évolution progressive vers une compatibilité.

source : Allen, T., Murray, K.A., Zambrana-Torrelio, C., Morse, S.S., Rondinini, C., Di Marco, M., Breit, N., Olival, K.J., Daszak, P., 2017. Global hotspots and correlates of emerging zoonotic diseases. Nature Communications 8, 1124.

Les milieux naturels morcelés sont en outre souvent nantis de réseaux trophiques simplifiés dans lesquels les réservoirs animaux peuvent proliférer ou voir leur santé se dégrader. On le constate par exemple actuellement avec l’emballement de la maladie de Lyme (borréliose) en France métropolitaine, avec 5 000 à 10 000 cas humains par an, du fait de la pullulation des hôtes (rongeurs, cervidés) et de l’agent pathogène faute de prédateurs (notamment les renards chassés sans merci du fait de leur mauvaise réputation).

De nombreuses émergences ont ainsi été constatées au XXe siècle – HIV, Nypah, SRAS, Ebola, etc. – du fait de ce mécanisme. Il a été quantifié que les risques les plus importants d’émergence sont situés géographiquement dans des régions riches en biodiversité, où le morcellement des milieux forestiers est le plus important et où les populations humaines sont en croissance forte.

Le risque est en outre accru du fait de la promiscuité et de l’abondance des animaux domestiques qui font relais ou sélectionnent pour compatibilité les pathogènes entre faune sauvage et humains.

Solutions et leviers d’action

Il peut sembler simple de préconiser une levée ou une diminution des cinq grands types de pressions exercées sur la biodiversité. Mais encore faut-il que de puissants leviers d’action soient mis en place face aux raisons d’être de ces pressions, agriculture industrielle, urbanisation et artificialisation des substrats, développement de circuits longs absurdes.

C’est la raison pour laquelle l’IPBES recommande de considérer des changements transformateurs, c’est à dire de forts changements structurels de production et d’organisation forts au sein de nos sociétés, en amont des pressions en question.

Les solutions fondées sur la nature

Fondamentalement, ce changement transformateur se produira avec la mise en œuvre systématique de solutions fondées sur la nature (SFN). On appelle ainsi des manières d’interagir avec l’environnement qui maximisent les bénéfices pour les humains ET pour le reste de la biodiversité.

Il s’agit donc de rompre par là avec la tragédie des communs, selon laquelle des espaces ou des fonctionnalités sans propriétaire particulier sont maltraités par des acteurs ne se souciant pas du bien commun. Les sols, les nappes phréatiques, l’atmosphère ou les fonctions écosystémiques d’une forêt ou d’une zone humide sont autant de biens communs, exploités sans vergogne, parce que personne ne les possède, eux ou leurs fonctionnalités.

En termes de SFN, il faut donc relocaliser une production agricole vivrière, agroécologique ou bio, avec une production de viande très fortement diminuée, en élevage extensif sur herbages ou associée à des cultures végétales locales, notamment pour leur fertilisation.

Le dernier rapport de l’IPBES explique en outre que ce type de transformation peut se mettre en marche grâce à la mobilisation de toutes les parties prenantes (par exemple, agences des eaux, villes et cantines scolaires) dans une stratégie de cobénéfices, avec diminution de la pollution des nappes et des émissions de gaz à effet de serre (circuits courts locaux), amélioration de la santé humaine (avec une alimentation saine) et de l’état de la biodiversité et de ses fonctions (pollinisation, fertilité des sols, etc.)

D’autres leviers d’action sont tout aussi importants, comme la végétalisation des villes et la désartificialisation des terres, avec là encore des cobénéfices importants en matière de santé humaine, d’atténuation climatique, de diminution des risques « naturels » et d’état de la biodiversité.

L’Accord de Kunming-Montréal et la mise en réserve de territoires

Ces leviers d’action complètent mais ne suppléent pas à la mise en réserve de territoires – une des SFN les plus connues – dans lesquelles on diminue réellement les pressions humaines et qui permettent à la biodiversité de perdurer dans des territoires qui lui sont plus dévolus.

L’accord de Kunming-Montréal et le cadre mondial pour la biodiversité (COP16 biodiversité, 2022) stipulait ainsi un objectif de 30% d’aires protégées sur terre et en mer, objectif coûteux financièrement et qui tarde à être atteint ou mis en place, y compris sur le territoire français qui comporte de nombreuses aires protégées … non protégées !

Il faut raison garder concernant les aires protégées qui doivent l’être réellement, sans pour autant en expulser ignominieusement des populations humaines, ce qui implique de résoudre des conflits d’usages éventuels. Ces aires sont un pendant obligatoire aux territoires exploités ou densément peuplés par les humains, dans lesquels la biodiversité sera soumise à plus de pressions, même dans le cadre d’une bonne gestion durable.

En finir avec les pratiques consuméristes

Bien évidemment, la mise en place de telles SFN – agroécologie, désartificialisation, mise en place d’aires protégées – suppose également une diminution des pratiques consuméristes stériles provoquant le développement incontrôlable de circuits longs dans toutes les productions qui nuisent à la biodiversité.

Qu’il s’agisse de vêtements, d’objets en bois, d’extraction minière y compris du sable ou du ciment, des transports de biens amenant des espèces exotiques, etc., tous ces procédés doivent être réduits et limités. Tous les écosystèmes du globe terrestre ne suffiront pas à produire le nécessaire pour les humains et à conserver 30% d’aires protégées si ces mêmes humains ont l’empreinte écologique des pays développés (Europe, Amérique du Nord, etc.)

Il est extrêmement important également que ces stratégies soient intégrées au plan territorial, national et international, de manière à réaliser les bons compromis en matière de transition énergétique et agroécologique ; on voit encore trop souvent des infrastructures productrices d’énergie « bas carbone » installées en détruisant des puits de carbone biologiques (par exemple, des forêts naturelles), ce qui n’a évidemment aucun sens en terme de bilan carbone, et moins encore en terme de bilan écosystémique complet.

Changer notre rapport à la biodiversité ne passera pas seulement par la compréhension de tous ces éléments au plan rationnel mais aussi par une envie de changement ! Cette envie sera donnée grâce à la promesse d’un bonheur et d’un équilibre, non pas seulement égoïste mais aussi collectif : bien manger de bons produits en circuits courts locaux de saison et bio, c’est se faire plaisir, se faire du bien et savoir que l’on fait aussi du bien à la biodiversité !

Cela sera possible d’en prendre conscience si notre familiarité avec la biodiversité est suffisante et si nous ne vivons pas dans un environnement entièrement artificialisé ! D’où l’importance de toutes les activités éducatives ou ludiques qui nous permettent de maintenir ou de retrouver cette familiarité.

Pour en savoir plus :

Grandcolas, P., Marc, C., 2023. Tout comprendre (ou presque) sur la biodiversité. CNRS Editions, Paris.

Grandcolas, P., 2024. Fake or not – Biodiversité. Tana Editions.

-

Fleur Breteau : "cancer colère"

- Par Thierry LEDRU

- Le 29/06/2025

« Voter la loi Duplomb, c’est voter pour le cancer » : Fleur Breteau, malade et en colère

https://reporterre.net/Voter-la-loi-Duplomb-c-est-voter-pour-le-cancer-Fleur-Breteau-malade-et-en-colere

« En six mois, je suis devenue nonagénaire. » Fleur Breteau, 50 ans, est malade d’un cancer. Horrifiée par la proposition de loi Duplomb et le champ libre laissé aux pesticides, elle a fondé le collectif « Cancer Colère ».

À couvert sous une casquette Carhartt, un homme se hasarde à un timide coup d’œil. Juste une seconde. Peut-être moins encore. Une valse assez furtive pour assouvir sa curiosité, sans s’enliser dans une gênante intrusion. Raté. « Les passants me dévisagent en permanence, murmure Fleur Breteau. Mon corps a tellement changé que je peine à me reconnaître. » Malade d’un deuxième cancer du sein, la Parisienne porte sur son crâne l’absence de ce que la chimiothérapie lui a dérobé. Cette nudité, symptôme visible « d’un système en train de se retourner contre nous ».

« Prenons par ici plutôt. » Guidée par ses petits rituels, Fleur Breteau engloutit le kilomètre à pied la séparant de la gare de Lyon, et saute dans une rame de la ligne 14 du métro. Direction l’institut de cancérologie Gustave Roussy, à deux pas de la capitale, pour une onzième séance de chimiothérapie. Accroché à son tailleur de velours, un pin’s « Cancer Colère » évoque le collectif du même nom, fraîchement créé par la quinqua. Son dessein ? Politiser cette maladie, à l’heure où la proposition de loi Duplomb prévoit de réautoriser l’acétamipride — un pesticide interdit depuis 2018.

La littérature scientifique a déjà commencé à établir une corrélation claire entre l’exposition aux néonicotinoïdes et l’augmentation du risque de cancer. « Ces saloperies perturbent la duplication de nos cellules, métamorphosant des maladies en véritables phénomènes de société, s’insurge Fleur Breteau. Le scandale du cadmium est révélateur. Même nos tartines et céréales du petit dej’ sont devenues des cancérogènes notoires à cause des engrais. » Dépliant une ombrelle pour abriter son épiderme à la sensibilité décuplée, elle ajoute : « J’en ai marre de me taire. Les politiques parlent du cancer comme une notion abstraite. Alors que non, ça n’a rien d’abstrait. »

Strass et brouillard

Début janvier, quelques jours avant d’entamer son traitement médicamenteux, Fleur Breteau avait invité une poignée de proches à déguster la galette des rois. Une épiphanie singulière, où ses amis firent vrombir la tondeuse. À mesure que tombaient ses cheveux, comme des feuilles en automne, fleurissait dans ses pupilles la lueur d’une force neuve. « Une fois mon crâne rasé, ma nièce et ma filleule m’ont maquillée. Un make up de star, avec des strass, se réjouit-elle. Prendre ainsi les devants a été un moment fort. Désormais, mon neveu de 3 ans rit parce que j’ai de petits poils sur la tête. »

Au crépuscule du printemps, l’allant qu’elle affichait hier a fini par s’éroder. Injecté en intraveineuse, le Paclitaxel — molécule attaquant les cellules cancéreuses — grignote aussi ses nerfs, causant de douloureux fourmillements. À cela s’ajoutent les souffrances articulaires et musculaires, les saignements de nez, la perte de goût et d’odorat, les vertiges et les éruptions cutanées.

« Une fois mon crâne rasé, ma nièce et ma filleule m’ont maquillée. Un make up de star, avec des strass », un moment fort, raconte Fleur Breteau. © Cha Gonzalez / Reporterre

« Mes ongles noircissent et se décollent, d’où ce vernis violet, dit-elle encore en écartant les doigts. Mes rétines aussi sont affectées, et aucune paire de lunettes n’y peut rien. Je vois flou. Lire est devenu laborieux, et plus question de grimper sur un vélo. » L’inventaire n’est pas terminé que, pétrie d’humilité, elle corrige : « Je ne m’en sors pas si mal. Je n’ai pas de vomissements, ni d’aphtes. Certains patients en ont tellement que manger est pour eux un calvaire. »

À l’ouverture des portes du métro, la silhouette frêle de Fleur Breteau s’engouffre dans le dédale de verre et d’acier de la station Gustave Roussy, à Villejuif. Un labyrinthe de 32 escaliers et 16 ascenseurs, où elle s’est égarée plus d’une fois. « Ce brouillard permanent est le plus frustrant. Chaque seconde, j’ai le sentiment de me réveiller d’un sommeil profond. Comme si seul un sac plastique errait inlassablement dans mon cerveau. » Tantôt ne plus parvenir à envoyer un mail, tantôt mettre à chauffer une poêle sans savoir pourquoi, ou encore acheter deux billets de trains identiques à une demi-heure d’intervalle. Les lèvres ourlées d’un rictus amer, elle conclut : « En six mois, je suis devenue nonagénaire. »

Cancer comedy club

Née en 1975, Fleur Breteau a grandi à Paris et Levallois-Perret. Sûrement doit-elle à sa mère, figure de résistance à l’édile républicain Patrick Balkany, son âme opiniâtre. À son oncle François, qu’elle voyait débarquer au dîner de Noël accompagné de personnes sans-logis, son humanisme. Et à sa sœur puînée, sa fibre écologiste : « À cinq ans, elle plantait déjà les épluchures de légumes dans la jardinière de géraniums de maman », se remémore-t-elle, amusée. Son poignet tatoué porte aussi le souvenir indélébile d’un défunt cousin, amoureux des montagnes disparu dans les Alpes.

Fleur Breteau a tracé son chemin loin des lignes droites. Des études de lettres et de cinéma, vite délaissées pour plus d’autodidaxie, lui ont toutefois inculqué le goût des livres — King Kong Théorie de Virginie Despentes, et Rabalaïre d’Alain Guiraudie, notamment. La Parisienne a orchestré la campagne de communication de la PlayStation 2, lancée une marque de vêtements éthiques et travaillé dans un sex shop. Les confessions intimes de la clientèle, parfois embarrassantes, parfois émouvantes, lui ont inspiré un premier livre rock’n’roll, L’amour, accessoires (ed. Gallimard), applaudi par Les Inrocks.

Puis, ce fût le temps du « Cancer Comedy Club ». Des tumeurs à répétition dans son entourage. À commencer par sa sœur, et son meilleur ami, Nicolas Krameyer, historien des luttes et défenseur des droits à Amnesty International. Il y eut d’abord les courses-poursuites en fauteuils roulants dans les couloirs de l’hôpital, puis les adieux déchirant entre cet homme et sa fillette de 9 ans : « Ça a été la chose la plus terrible qu’il m’ait été donné de vivre, murmure Fleur Breteau. Il est décédé à 42 ans, le jour où mon oncologue m’a diagnostiqué un deuxième cancer du sein. C’est ça la réalité de ces maladies. »

Un « tsunami » de cancers à venir

D’un bout à l’autre de l’allée menant à l’institut, des autocollants « Cancer Colère » ont été placardés sur les pylônes métalliques. L’hôtesse d’accueil lui tend un bracelet blanc, que Fleur Breteau enfile aussitôt. Elle a croisé ici des dizaines de trombines chahutées par les traitements chimiques. Une mère isolée, atteinte d’un cancer du sein et dont le fils de 10 ans a contracté une tumeur au cerveau. « Et il n’est pas le seul, précise-t-elle. Dans son école de Seine-et-Marne, deux autres gamins en sont victimes. »

Trois hommes, tous âgés d’une cinquantaine d’années et boulangers dans ce même département, ont aussi côtoyé les bancs de cette salle d’attente. « Le 77, ce sont les terres d’Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, syndicat agricole à l’origine de cette loi Duplomb. Le cynisme n’est pas un mot assez fort pour qualifier une telle injustice. »

Le 27 janvier, l’adoption de la proposition de loi par les sénateurs a constitué l’ultime électrochoc. « Mon sang n’a fait qu’un tour, poursuit Fleur Breteau. C’était d’une violence terrible. » En pleine séance de chimio, l’ancienne artisane couturière a griffonné un logo sur un morceau de papier. Cancer Colère venait de naître.

Le collectif Cancer Colère a rapidement produit différents visuels, comme celui-ci à propos du scandale du chlordécone aux Antilles. © Cha Gonzalez / Reporterre

Le 3 février, le professeur Fabrice Barlesi, à la tête de l’institut Gustave Roussy, alertait du « tsunami » à venir de cancers chez les jeunes adultes. « Ce n’est plus une maladie, c’est une épidémie, se désole la quinqua. Et que se contente de déclarer Emmanuel Macron ? Qu’il n’a pas de leçon à recevoir sur l’écologie. Il y a cinq ans, il parlait de guerre à l’heure du Covid. Désormais, il se mure dans le silence pour mieux préserver les intérêts économiques des plus riches. »

Aux yeux de Fleur Breteau, se réfugier derrière l’espoir de meilleures guérisons à l’avenir est insultant. « Ça m’a glacé le sang d’entendre le président s’en réjouir. Il ignore les terribles épreuves que nous, malades, traversons. Il ignore l’enfer des rechutes. À quoi bon guérir si une autre tumeur apparaît l’année suivante ? »

Surtout, cette rhétorique constitue une échappatoire : « Il évite à tout prix de parler des coupables. La science est pourtant catégorique : les pesticides sont des cocktails d’hydrocarbures, d’antibiotiques et de métaux lourds, déversés partout par l’agrochimie. Certaines substances interdites depuis 40 ans sont encore détectées dans les cheveux des enfants. Comment croire une seconde que nos corps n’en sont pas affectés ? »

« Voter la loi Duplomb, c’est admettre que chaque pomme croquée sera une nouvelle intoxication »

Dans la chambre 158 de l’aile baptisée « Nouvelle-Calédonie », une femme termine son injection. Retirant les gants et chaussons réfrigérés — censés ralentir le décollement des ongles, elle commente d’un sourire complice : « Un véritable attirail de boxeuse. » Puis, sa perruque enfilée, elle disparaît. Vêtue d’une blouse blanche, Ruth, l’infirmière du jour, tend le même équipement à Fleur Breteau et lui enfonce une aiguille dans le thorax, à la hauteur d’un petit boîtier sous-cutané : « Ça s’appelle une chambre implantable, précise la patiente. Grâce à elle, le produit file directement vers l’artère. Si l’on procédait à une simple piqûre au bras, celui-ci brûlerait mes veines, moins robustes. »

Forte de son collectif naissant, Fleur Breteau cherche désormais à interpeller les législateurs. Céderont-ils à la pression des lobbies ? Voteront-ils pour que le cancer devienne « un rituel inévitable dans nos vies » ? Ces questions la hantent. « Voter la loi Duplomb, c’est voter pour le cancer. Ni plus, ni moins, enchaîne-t-elle, inépuisable dans l’art de convaincre. Voter la loi Duplomb, c’est admettre que chaque pomme croquée sera une nouvelle intoxication et qu’un grand nombre de nouveaux-nés naîtront avec de lourdes pathologies. »

« Certaines substances interdites depuis 40 ans sont encore détectées dans les cheveux des enfants. Comment croire une seconde que nos corps n’en sont pas affectés ? » © Cha Gonzalez / Reporterre

L’esprit égaré, la patiente effleure du bout des doigts le minuscule cétacé suspendu à son oreille. « Lorsque mon sein droit m’a été retiré, j’ai refusé la reconstruction, murmure-t-elle. Une soignante m’a demandé comment je comptais trouver un mari avec une telle poitrine. J’ai halluciné. » Douze ans plus tôt, au Groenland, Fleur Breteau avait croisé le regard d’une baleine à bosses entre les icebergs. Des larmes avaient gelé sur ses joues. « Les scientifiques les identifient à leurs cicatrices. J’ai décidé d’accepter les miennes. »

Goutte à goutte, le Paclitaxel continue de couler. Dès la chimio définitivement achevée, Fleur Breteau filera à Noirmoutier, marcher pieds nus dans la pinède et sentir l’eau de la mer caresser son corps. « Mon rêve ? Apprendre à bivouaquer et être réveillée à l’aube par le chant d’une grenouille, ourdit-elle. Seulement, avant ça, j’ai un moratoire sur les pesticides à obtenir. »

Puisque vous êtes là...

... nous avons un petit service à vous demander.

Entre la présence d’un climatosceptique à la tête de la première puissance mondiale, un gouvernement français qui flirte avec l’extrême-droite, et les catastrophes climatiques qui s’enchainent... Faire vivre l’écologie dans le débat public est un enjeu crucial.Personne ne modifie ce que nous publions. Média à but non lucratif, nous n’avons ni actionnaire, ni propriétaire milliardaire — seulement une équipe d’irréductibles journalistes, pleine de détermination.

Nous avons la conviction que l’urgence écologique est l’enjeu majeur de notre époque. Et comme plus de 2 millions de lectrices et lecteurs chaque mois, vous partagez sans doute cette conviction...

Depuis 12 ans, nous publions des articles de qualité sur l’écologie, en accès libre et sans publicité, pour tous.

Mais ce travail demande beaucoup de temps et de ressources.Alors, si vous en avez les moyens, sachez qu’un don, même d’1€, est un acte de soutien fort pour l’écologie et le journalisme indépendant.

(Et ça vous prendra moins de temps que la lecture de ce texte).Si vous en avez les moyens, choisissez un soutien mensuel. Merci.

-

Canicule et agriculture

- Par Thierry LEDRU