Blog

-

Environnement : les bons, les brutes et les truands

- Par Thierry LEDRU

- Le 04/01/2020

Quelques éléments chiffrés des Etats qui luttent pour l'environnement ( les bons) ou s'en contrefichent (les brutes).

Mais alors qui sont les truands ? Nous. Nous les consommateurs. Si nous ne réflechissons pas à nos comportements, si nous n'agissons pas concrètement.

Se plaindre ou attendre que les gouvernements agissent, c'est entrer dans le cercle des truands.

A mon sens, les brutes n'existent que par la présence des truands.

Les truands apportent un alibi aux brutes.

Environnement : quels sont les pays qui en font le plus (et le moins) ?

La COP25 doit se tenir dans quelques jours à Madrid, enjoignant les Etats participants à adopter des engagements plus contraignants pour le climat. Car malgré les rapports alarmants sur l'état de la planète, rares sont encore les pays à faire de l'environnement leur priorité.

L'engagement environnemental d'un pays ne se joue pas seulement sur son bilan carbone

Par Leïla Marchand

Publié le 26 nov. 2019 à 11h18

Mis à jour le 26 nov. 2019 à 11h56

Dans quelques jours, les représentants de quelque 200 pays ont rendez-vous à Madrid pour la COP25, la réunion annuelle de l'ONU sur la lutte contre le dérèglement climatique. Avec le slogan « Time for action », des engagements plus contraignants et ambitieux y sont attendus. Car malgré les constats alarmants établis par le GIEC sur l'état de la planète, les Etats ne s'engagent pas tous au même niveau pour le climat.

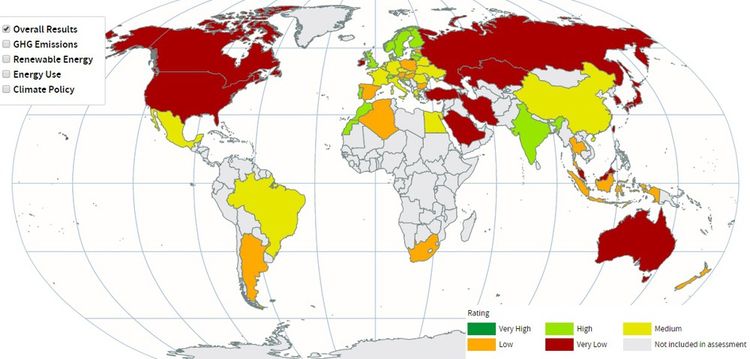

Quels sont les bons et les mauvais élèves ? Le classement est délicat à établir. Si des organisations, comme le « Global Carbon project », calculent les émissions carbone émises par chaque pays, ce chiffre ne tient pas compte des promesses et des efforts consentis par chacun pour accélérer la transition énergétique.

De plus, l'engagement environnemental d'un pays ne se joue pas seulement sur son bilan carbone, mais également sur sa politique en matière de biodiversité, d'agriculture, de qualité de l'air ou encore de gestion des déchets.

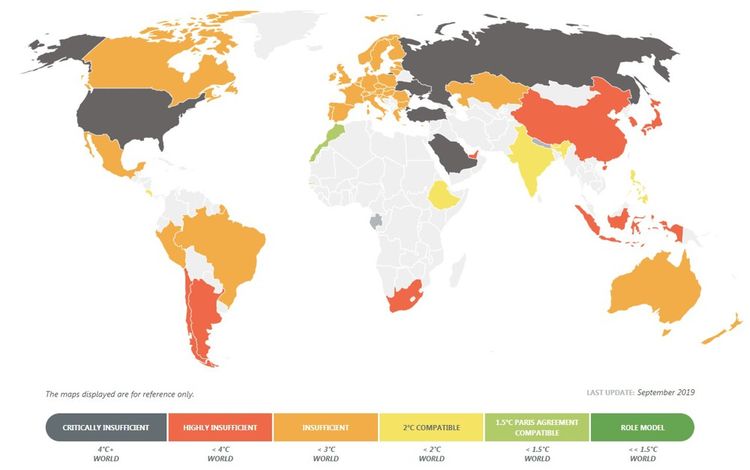

Pour y voir plus clair, les chercheurs des universités américaines de Yale et de Columbia ont établi un indice de performance environnementale (EPI), prenant en compte 24 indicateurs de performance environnementale. Le « Climate Change Performance Index » et le « Climate Action Tracker » classent également les pays en fonction de leurs performances.

Ces rapports, couplés aux dernières actualités sur le front du climat, permettent de lister les pays s'étant le plus démarqués - en bien comme en mal - en matière d'environnement.

Les mauvais élèves

· L'Arabie Saoudite

« Peu performante dans toutes les catégories », l'Arabie Saoudite demeure tout en bas du classement du « Climate Change Performance Index » (CCPI). Premier exportateur mondial de pétrole, le pays du Golfe a malgré tout fait ses premiers pas dans l'énergie solaire, tirant parti de ses vastes étendues désertiques.

D'ici 2020, le Programme national d'énergie renouvelable (NREP) prévoit de mettre en service 3,45 gigawatts d'énergie verte, pour parvenir à 9,5 GW de solaire et d'éolien dès 2023. Le pays a également décidé de miser sur le nucléaire, avec un plan de 100 milliards de dollars pour construire 16 réacteurs d'ici à 2030.

· L'Australie

L'Australie reste un des pires émetteurs de carbone par habitant au monde et répugne à freiner sa puissante et lucrative industrie minière. Le pays est pourtant depuis longtemps victime du fameux « trou » dans la couche d'ozone et souffre de canicules extrêmes, d'incendies, de ravages sur la Grande barrière de corail et de menaces majeures sur sa faune.

Après avoir fait retirer la taxe carbone en 2013, l'île-continent s'est finalement décidée à rattraper son retard en annonçant une réduction de ses émissions de carbone de 26 % d'ici 2030. Ce qui ne l'a pas empêché de donner récemment son feu vert à un vaste projet controversé de mine de charbon.

-Climat : l'Australie renonce à inscrire dans la loi ses engagements de l'accord de Paris

-Le plan de lutte contre le réchauffement climatique de l'Australie fait débat

· La Chine

Malgré ses énormes investissements dans les énergies propres, la Chine reste très dépendante du charbon. Le pays, premier pollueur mondial, a vu ses émissions de gaz à effet de serre augmenter de plus de 50 % en une seule décennie.

Le pays compte plus d'énergie éolienne et solaire que quiconque, mais reste également le plus grand constructeur mondial de nouvelles centrales au charbon. Dans le cadre de l'accord de Paris, Pékin a promis qu'il atteindrait son pic d'émissions de gaz à effet de serre en 2030.

· Les Etats-Unis

Par où commencer ? Sans doute par le retrait officiel de l'accord de Paris sur le climat, notifié en novembre dernier à l'ONU, après avoir été décidé en 2017 par Donald Trump. Le président américain s'est appliqué à déconstruire le bilan de son prédécesseur Barack Obama, avec la volonté affichée de donner un coup de pouce aux énergies fossiles.

Deuxième pollueur au niveau mondial, les Etats-Unis ont vu leurs émissions de CO2 repartir en flèche en 2018, avec la plus forte augmentation observée depuis 2010. Les carburants consommés par le secteur des transports routiers et aériens restent pour la troisième année consécutive la première source de rejet de CO2.

Le charbon perd de la vitesse dans le pays, mais est trop souvent remplacé par le gaz naturel, et non par les énergies renouvelables, qui ne représentent que 15 % du mix énergétique. Des signaux positifs sont toutefois à noter sur le plan des villes et des Etats américains, nombreux à réclamer des mesures ambitieuses en faveur du climat.

·La Russie

Dans la glaciale Russie, le réchauffement climatique est vu d'un bon oeil. La fonte de la banquise ouvre l'accès à l'arctique et à ses richesses pétrolières et minières, une aubaine pour le pays, qui possède déjà les premières réserves de gaz naturel du monde.

Quatrième plus gros pollueur au monde, le pays s'appuie presque entièrement sur les combustibles fossiles et reste au premier rang des exportateurs de gaz naturel. « L'humanité peut retourner vivre dans des grottes » si elle compte se passer de gaz, a récemment déclaré le président Vladimir Poutine. D'ailleurs, près de 40 % des Russes estiment que le réchauffement climatique est une invention.

La Russie a néanmoins adhéré définitivement à l'accord de Paris sur le climat en septembre dernier. Le pays a récemment constaté que la fonte du pergélisol menaçait ses infrastructures pétrolières.

Carte du 'Climate Change Performance Index 2019', outil de surveillance indépendant de la performance des pays en matière de protection du climat.

Les bons élèves

· La Suède

Citée en tête du classement du « Climate change performance index » et de l'EPI, à l'instar de plusieurs pays nordiques, la Suède est engagée de longue date dans le développement durable. Le pays, qui s'est donné comme objectif de vivre sans énergie fossile d'ici à 2030, tire plus de la moitié de sa consommation d'énergie de sources renouvelables, grâce à l'énergie hydraulique générée par ses nombreux cours d'eau.

La création d'une taxe carbone dès 1991 - arrivée à un niveau record de 120 euros par tonne de CO2 contre 44 euros en France - lui a permis de tourner le dos au fioul. Les Suédois se chauffent aujourd'hui principalement aux biocarburants. En 25 ans, le pays a réduit d'un quart ses émissions de gaz à effet de serre, sans pénaliser sa croissance. Pour ne rien gâcher, la qualité de l'air y est de plus une des meilleures au monde.

·Le Maroc

Le Maroc est l'un des deux seuls pays, avec la Gambie, à avoir planifié de réduire ses émissions de CO2 à un niveau compatible avec un réchauffement de 1,5 °C, respectant ainsi l'accord de Paris sur le climat. Selon sa fiche de route énergétique, le pays souhaite considérablement augmenter la part des énergies renouvelables, en la passant à 42 % en 2020, puis 52 % en 2030.

Le pays, classé à la seconde place du « Climate Change Performance Index » (CCPI), a bâti quatre centrales solaires à Ouarzazate d'une capacité de 580 mégawatts, soit le record mondial en la matière. Le royaume dispose également d'un important parc éolien qui le classe parmi les plus gros producteurs d'énergie éolienne d'Afrique.

·L'Inde

Troisième pollueur de la planète, en termes d'émissions de CO2, l'Inde est pourtant engagée dans un vaste effort de développement des énergies renouvelables. Celles-ci devraient représenter 40 % de sa capacité de production d'électricité d'ici 2030, contre 23 % aujourd'hui.

Encore dépendante au charbon et en pleine explosion démographique, l'Inde ne fait toutefois pas assez pour améliorer la qualité de l'air dans ses villes. Plus d'un million de personnes meurent prématurément chaque année pour avoir respiré ce mélange de particules fines et de fumées toxiques, en faisant le pays où la pollution de l'air fait le plus de victimes.

·La Grande Bretagne

Le Royaume-Uni a réussi un tour de force : réduire ses émissions carbones par habitant de 44 % entre 1990 et 2018, alors même que son économie progressait de 75 %. Après la mobilisation du mouvement Extinction Rebellion, le Parlement britannique est devenu le premier à déclarer l'« urgence climatique » cette année et Theresa May a annoncé qu'elle inscrira dans la loi un objectif de zéro émission nette d'ici à 2050. L'ex Première ministre a également déclaré la guerre à la pollution liée au plastique.

Historiquement lié au charbon, avec une première centrale thermique ouverte il y a plus d'un siècle, le Royaume-Uni a réussi à diviser par deux depuis 6 ans les émissions polluantes de son secteur de production d'électricité, grâce au développement des énergies renouvelables, ce qui lui a permis de se passer du charbon pendant une semaine entière, en mai dernier.

· La Nouvelle Zélande

Après avoir renoncé l'an dernier à toute nouvelle exploration pétrolière ou gazière offshore, le gouvernement a présenté en début d'année un projet de lutte contre le changement climatique affichant un objectif de neutralité carbone pour 2050.

Toutefois, le secteur agricole, l'une des plus grosses sources de revenus à l'exportation, a obtenu d'importantes concessions. Le méthane biologique produit par le bétail, qui représente un tiers environ des émissions de gaz à effet de serre de la Nouvelle-Zélande, n'est pas concerné par cet objectif ambitieux.

Carte du 'Climate Action Tracker', qui suit l'action gouvernementale en matière de lutte contre le changement climatique et la compare à l'objectif de l'Accord de Paris.

Leïla Marchand

-

"Réensauvager la planète"

- Par Thierry LEDRU

- Le 04/01/2020

L'expression "résensauvager" me pose problème parce qu'il existe dans le mot "sauvage" une connotation de violence, de barbarie, de dévastation. "Des hordes barbares..."

Pour que le grand public adhère à l'idée de rétablissement de l'espace naturel, cette notion de "sauvagerie" est à éviter.

Je pense que le terme de "renaturalisation" serait plus adapté au regard du peu d'espace encore vierge. La nature n'est pas "sauvage". Ce terme ne prend forme qu'au regard du positionnement de l'humain qui se considère comme supérieur à cet état naturel.

L'homme est dénaturé et l'espace qu'il occupe l'est devenu également. C'est lui qui se comporte en hordes sauvages. La nature ne contient aucune violence, même dans la mise à mort d'un herbivore par une meute de prédateurs. Il s'agit d'un équilibre. C'est l'homme qui y a vu de la violence car cette interprétation lui permettait de se cacher à l'ui-même ses propres exactions. Des exactions barbares.

Le loup qui est condamné parce qu'il a égorgé des brebis et l'humain qui se réjouit de trouver des poissons sur les étals. Combien d'animaux morts pour les repas quotidiens ? Personne ne voit l'étendue du massacre dans les océans. Des milliards d'animaux. Des milliards...

Qui est violent, qui est sauvage ?

Il ne s'agit pas de "résensauvager" la nature mais d'en extraire l'humain et donc de la "désauvager" de la présence des tueurs. Mais il est impossible d'extraire cette humanité, à moins d'une extinction majeure.

C'est là que se posera un jour, inévitablement, le problème crucial de la démographie...

L'humanité peut-elle continuer à croître ? Du point de vue de la biodiversité, la réponse est négative. Mais qui est prêt à entendre cette réponse ?

Ne pas donner vie reviendra un jour à permettre aux vivants de continuer à exister. Il conviendra dès lors que ce don de vie soit quantifié, légiféré, contrôlé...

Toutes les tentatives de réhabilitation de la nature sont vouées à l'échec sans un changement radical de positionnement de l'homme envers la nature. Il faut arrêter les illusions. La présence humaine a un impact planétaire et les "réserves naturelles" en souffrent également dès lors que le réchauffement climatique n'a pas de frontières ni de zones délimitées. Ce qui se passe en Australie actuellement impacte d'ailleurs la nature de la Nouvelle Zélande...

Vouloir établir des zones préservées est un leurre, aussi réjouissant soit-il, dès lors que l'humanité impacte désormais l'ensemble de la planète.

Comment mettre fin à une épidémie en propageant des microbes ?... C'est absurde, totalement absurde.

Croire que ces zones renaturalisées serait à l'abri est une utopie. Elles peuvent par contre contribuer à limiter les effets délétères de l'humanité mais l'idée est illusoire si elle n'est pas nourrie par une évolution des comportements, par un choix déterminé et volontaire de décroissance.

S'imaginer "guérisseur de la planète" sans jamais chercher à inverser les phénomènes comportementaux et psychologiques qui ont contribué à la détruire, c'est un mensonge, juste un mensonge...

SAUVAGE :

- Se dit d'une espèce animale non domestique, vivant en liberté dans la nature : Le sanglier est un animal sauvage.

- Se dit d'un sujet non apprivoisé d'une espèce domestique.

- Se dit d'un animal difficile à apprivoiser : Le merle passe pour très sauvage.

- Se dit d'une espèce végétale qui pousse librement dans la nature : De la menthe sauvage.

- Se dit d'un lieu qui est resté vierge, n'a pas été transformé par l'homme : Une région sauvage et d'accès difficile.

- Qui a lieu au contact de la nature : Retrouver pour quelque temps la vie sauvage.

- Qui s'organise en général spontanément en dehors des lois et règlements : Crèche sauvage. Faire du camping sauvage.

- Se dit d'une action violente, impitoyable, brutale : Une répression sauvage.

Pourquoi il faut réensauvager la planète

Face au recul des espaces naturels, certains défenseurs de l'environnement rêvent de rendre à la planète son caractère sauvage. Une solution contre la disparition des espèces animales et végétales. Mais aussi une piste à suivre pour atténuer les effets du dérèglement climatique.

Le « réensauvagement » réside dans la réintroduction de grands mammifères disparus ou menacés, comme le bison.

Diana Buzoianu/Solent New/Sipa

Par Kévin Badeau

Publié le 2 déc. 2019 à 14h30

Mis à jour le 3 déc. 2019 à 11h59

Les signaux de détresse lancés par notre planète sont à s'en crever les tympans. Les côtes s'érodent à cause de la montée des eaux. Les océans s'acidifient. Les émissions de gaz à effet de serre dérèglent le climat. Un climat, au chevet duquel la communauté internationale se rend depuis lundi, dans le cadre de la COP 25 organisée à Madrid. La liste des S.O.S. est encore longue et réclame une ouïe très fine pour entendre celui des zones sauvages, dont la surface se réduit comme peau de chagrin.

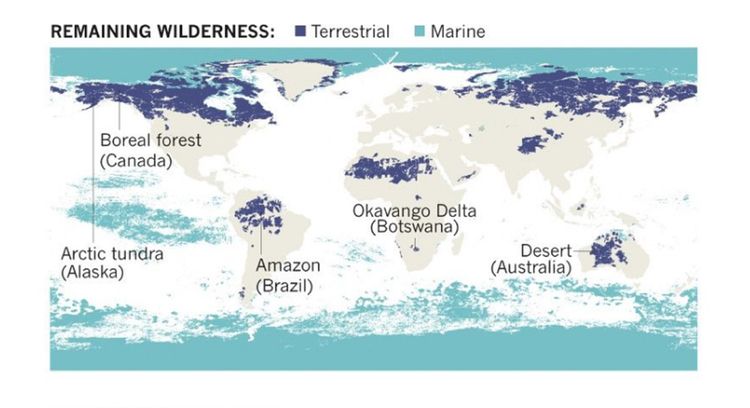

Entre 1993 et 2009, 3,3 millions de kilomètres carrés - soit la surface de l'Inde - ont perdu leur caractère sauvage, selon une étude publiée l'année dernière dans la revue scientifique « Nature » par des chercheurs de l'université du Queensland (Australie). Les espaces sauvages ne représentent plus que 23 % de la surface terrestre (hors Antarctique). C'était 85 %, il y a un siècle. En cause : l'étalement urbain, la déforestation, l'exploitation agricole et les premiers effets du réchauffement climatique.

Selon une étude parue dans « Nature », il ne reste plus que 23 % de surfaces émergées intactes sur Terre (en bleu foncé).James E. M. Watson, James R. Allan/Nature

Les conséquences sont dévastatrices pour la faune et la flore. Des scientifiques estiment qu'une sixième extinction massive des espèces animales et végétales est en cours. Selon François Sarrazin, professeur en écologie de la conservation à Sorbonne-université, « la pression exercée par l'humain sur les habitats, notamment des animaux, est la principale cause de perte de biodiversité dans le monde ». Pour résoudre cette crise de la biodiversité, certains défenseurs de l'environnement rêvent alors de « réensauvager » le monde.

Réintroduction d'animaux

Le « réensauvagement » réside dans la réintroduction de grands mammifères disparus ou menacés, comme l'ours ou le bison. Avec leur retour dans la nature, un nouvel écosystème plus riche et plus résilient pourrait se reconstituer.

Le « rewilding », comme l'appellent les Anglo-Saxons, « a émergé ces vingt dernières années comme un nouveau paradigme de la conservation de la nature », explique un spécialiste dans un documentaire diffusé sur Arte mi-2019, consacré au sujet. Tout aurait démarré en Amérique du Nord, dans les années 1990, chez les partisans de l'écologie profonde. Ce n'est peut-être pas un hasard si les Etats-Unis sont devenus le cas le plus emblématique avec la réintroduction du loup gris dans le parc national de Yellowstone en 1995.

Un loup gris aperçu dans le parc national de Yellowstone, en février 2006.HOPD/AP/Sipa

Depuis, l'idée a fait son chemin. Dans son livre « Half-Earth : Our Planet's Fight for Life » (2016), le naturaliste et biologiste américain Edward O. Wilson propose de consacrer 50 % des surfaces terrestres à la biodiversité. En Europe, où très peu de parcelles ont échappé à la main de l'homme, le réensauvagement gagne aussi du terrain. Mais à pas de loup. « Le Vieux Continent a une vision très 'jardinée' de son environnement, explique l'écologue François Sarrazin. Les mentalités évoluent doucement et le 'rewilding' n'est plus un horizon inatteignable. »

L'ONG Rewilding Europe, fondée en 2011 aux Pays-Bas, est l'une des plus à la pointe. Elle soutient huit projets pilotes de réensauvagement ou de conservation des espèces. Dans les Carpates du Sud, par exemple, elle collabore avec WWF Roumanie pour réintroduire le bison européen, disparu il y a environ 200 ans de l'état sauvage. Transportés depuis des zoos, les premiers bovidés ont été relâchés en 2014. D'autres réintroductions ont suivi. Début décembre 2019, compte tenu des naissances et des décès, le nombre total de bisonss'établit à 60. L'ONG espère créer une population de 500 ruminants d'ici à 2025.

Libre évolution

En France, les réintroductions d'animaux sont plus délicates. Elles suscitent bien souvent l'opposition farouche du monde pastoral qui dénonce les attaques de brebis par l'ours et le loup. Mais le sujet avance sous l'impulsion, là encore, de la société civile. L'Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas)vient de signer pour 2,35 millions d'euros l'acquisition d'un ancien terrain de chasse privé à Léoncel, dans la Drôme. Cette zone de 490 hectares sera intégralement rendue à la nature. C'est l'autre facette du réensavaugement, qui consiste à libérer des espaces autrefois pilotés par l'humain, pour y laisser la faune et flore évoluer librement.

Un chamois, photographié dans la réserve du Grand Barry (Drôme).Rémi Collange/Aspas

L'Aspas n'est pas à son premier coup d'essai. Dans les 130 hectares qu'elle possède depuis 2012 dans la réserve du Grand Barry (Drôme), les bénévoles ont observé le retour du chamois, du blaireau, de l'aigle royal… et même le passage du loup. « Quand on soustrait toutes les activités humaines dérangeantes, comme la chasse, l'exploitation forestière et l'agriculture, les animaux reviennent », apprécie Madlin Rubin, directrice de l'association. Seules les promenades y sont autorisées pour ne pas mettre la nature sous cloche. Moins de 1 % du territoire bénéficie de ce niveau de protection en France, garant du caractère vraiment sauvage. Une goutte d'eau.

Réchauffement climatique

Mais les gouttes d'eau se revèlent parfois bien utiles, en particulier pour contrer les effets du réchauffement climatique. Avec la hausse des températures, les feux de forêt se multiplient sur la planète. Une étude publiée en octobre 2018 par des chercheurs de l'université de Tasmanie (Australie) observe que le déclin récent des grands herbivores pourrait amplifier ce phénomène.

Faut-il les réintroduire ? Le Portugal s'y est mis. Dans la vallée de Côa, où les incendies sont fréquents, chevaux sauvages et taureaux ont été réintroduits sur d'anciennes terres agricoles recouvertes de jeunes forêts monotones ou de garrigues denses, inflammables à la moindre étincelle l'été. Ces animaux agissent comme un pare-feu en dévorant la végétation.

D'autres scientifiques, comme le révèle un article publié dans « L'Obs » il y a un an, imaginent la réimplantation de plus grands herbivores, comme l'éléphant et l'hippopotame. Dans le Grand Nord, élans et bisons permettraient de lutter contre le dégel des territoires arctiques. En broutant la végétation, ils empêcheraient les sols de monter en température et de libérer le méthane qu'ils contiennent, un puissant gaz à effet de serre. « Nous menons une guerre contre la nature, a l'habitude de dire l'astrophysicien Hubert Reeves. Si nous la gagnons, nous sommes perdus. » Et si elle gagne, sommes-nous sauvés ?

Environnement : quels sont les pays qui en font le plus (et le moins) ?

L'Amazonie, trésor en péril

Les images ont fait le tour du monde. Cet été, l'Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde, a été touchée par d'importants incendies. Le « poumon de la Terre », situé au carrefour de neuf pays, dont le Brésil, est l'un des plus grands « puits de CO2 » de la planète et un important producteur d'oxygène. Il est aussi un trésor de la biodiversité, en grand danger.

La forêt amazonienne, couvrant plus de cinq millions de kilomètres carrés, abriterait de 50 à 70 % de la biodiversité mondiale. Environ un quart des espèces animales et végétales y ont élu domicile, dont 2,5 millions d'espèces d'insectes, 30.000 espèces de plantes, 2.500 de poissons, 500 de mammifères et 550 espèces de reptiles, d'après l'Organisation du traité de coopération amazonienne (Otca).

Cette forêt, dont une partie est inscrite sur la liste du patrimoine mondiale de l'Unesco, n'est pas seulement régulièrement en proie aux incendies. Elle est aussi menacée par la déforestation, en raison de l'agriculture, de l'élevage et des activités minières. Selon les chiffres de l'ONG WWF, près de 20 % de la forêt amazonienne a disparu en cinquante ans. Le phénomène s'accélère depuis l'investiture du climatosceptique Jair Bolsonaro à la tête du Brésil. Selon l'Institut national de recherche spatiale (INPE), 7.853 kilomètres carrés ont été déboisés entre janvier et septembre de cette année, contre 4.075 kilomètres carrés sur la même période en 2018, soit une augmentation de 93 %.

Kévin Badeau

-

Pollution dans les calanques

- Par Thierry LEDRU

- Le 04/01/2020

Entre le maintien d'une activité économique, la pression des industriels, les visées électorales, la protection de la nature, même dans un parc, n'a aucune valeur, aucune puissance, aucune reconnaissance.

Tout dépend de quelques individus alors que cette situation réclamerait un référendum national. Qui bien évidemment n'aura jamais lieu...

Il est important de savoir que l'achat de tout appareil de "high tech" contribue au maintien de cette activité... C'est une question de bon sens. On ne peut pas critiquer cette exploitation dévastatrice en favorisant son maintien...

Il ne s'agit pas non plus de se réjouir que ces exploitations aient lieu dans des pays émergents où le respect de la nature est encore plus spolié. Il s'agit d'avoir un comportement qui ne relève plus de l'achat compulsif mais de la simplicité volontaire...Le recyclage, la réparation, le refus de l'obsolescence programmée, l'analyse rationnelle entre les désirs et les besoins...

Boues rouges dans les Calanques : rejets autorisés encore 5 mois.

Les boues rouges sont rejetées en mer dans les calanques, elles circulent dans une canalisation longue de 50 kilomètres

Les associations de défense de l'environnement crient au scandale. La date butoir était le 31 décembre dernier pour se mettre en conformité avec les normes environnementales. La préfecture vient d'accorder un délai à l'usine Altéo de Gardanne.

Par Mariella Coste

Rejets dans la mer autorisés encore 5 mois

L'usine Alteo de Gardanne actuellement en redressement judiciaire, s'est vu accorder un délai supplémentaire de 5 mois pour mettre en conformité avec les normes environnementales ses rejets liquides dans les Calanques.

La dernière échéance était estimée par Altéo trop courte, et la Préfecture lui permet de continuer de fonctionner jusqu'au 8 juin 2020.

L'emploi mis en avant

Pierre Dartout, le Préfet de région souligne qu'Alteo, leader mondial des alumines de spécialité (utilisées, entre autres, dans les matériaux de construction tels que le carrelage et dans les composants de produits high-tech comme les écrans de smartphone ou de télévision), emploie "plus de 500 salariés" à Gardanne, et met en avant "les risques de déstabilisation qu'une cessation brutale d'activité ferait peser sur le territoire".

Placée en redressement judiciaire le 12 décembre, à la demande de l'entreprise, suite à une "baisse brutale" de ses commandes, la holding Alteo avait affiché un chiffre d'affaires de 242 millions d'euros en 2018.

Côté defense de l'environnement, ça grinceGérard Carrodano, 1er prud'hommes Cassis, pêcheur lanceur d'alerte / © Mariella Coste / France Télévisions

En 50 ans, Alteo aurait envoyé dans la mer au moins 20 millions de tonnes de "boues" chargées d'arsenic ou de cadmium.

Pour le lanceur d'alerte, Gérard Carrodano, 1er prud'homme des patrons pêcheurs de Cassis, c'est un scandale :

"C'est rendre légal ce qui est illégal !"

Très en colère, il dénonce la décision préfectorale, il poursuit :

"il y a toujours un délai suplémentaire, est-ce que dans 6 mois on ne redonnera pas une autre autorisation, c'est la éniemme dérogation ! Personne ne veut se mouiller, au nom des emplois, et on continue de prendre la mer pour une poubelle. C'est le seul Parc National mondial qui est décridibilisé en ayant de la pollution en continu.

Je viens de dire, à Eric Duchenne, (directeur des opérations de l'usine Altéo de Gardanne NDLR) "mon meilleur ennemi du monde" : la mer c'est ma vie, mon monde. J'ai 8 petits enfants je n'ai pas envie de leur laisser une mer pourrie, je ne te lacherai jamais."

A suivre...- Le Parc national des Calanques

- Charte du Parc national

- Déclinaison des objectifs

-A+A

Déclinaison des objectifs

Eissadon © Patrick Guzik

La charte : déclinaison des objectifs

Présentation des grands défis

Cinq grands défis sont définis dans la charte du Parc national des Calanques. Ces grands défis découlent directement des principaux éléments contribuant au caractère et aux particularités du territoire : l’indéfectible lien entre terre et mer, la périurbanité profondément inscrite dans la géographie et l’histoire, et la Provence méditerranéenne.

Les grands défis du Parc :

- Considérer les espaces marins et terrestres comme un seul territoire interdépendant ;

- Permettre la bonne coexistence de la métropole et de l’espace naturel exceptionnel ;

- Inscrire les usages dans le développement durable ;

- Réduire le risque incendie ;

- Faire perdurer dans le temps un territoire de qualité.

Ces 5 grands défis sont aussi le fil conducteur des 13 objectifs de protection du patrimoine, des 4 orientations de développement durable en aire d’adhésion et des 2 orientations de développement durable en aire maritime adjacente.

Ces grands défis seront également prégnants dans les futures conventions et contractualisations avec les partenaires, et les contrats d’objectifs successifs que l’établissement passera avec son Ministère de tutelle.

Orientations de développement durable en aire d’adhésion

L’aire d’adhésion du Parc national est un territoire à fort rayonnement, attractif et de transition autour des cœurs terrestres. En aire d’adhésion, il n’y pas de transfert de compétence ou de pouvoir de police vers l’établissement public du Parc national. Les communes choisissent de faire partie de cette partie du territoire par voie délibérative en conseil municipal.

Actuellement, 3 communes ont choisi d’en faire partie dans le Parc national des Calanques : Marseille, Cassis et La Penne-sur-Huveaune.

Cassis © Pncal

Roy d'Espagne © Pncal

Adhérer à la charte permet d’offrir sur ce territoire particulier un cadre partenarial aux collectivités et aux acteurs locaux, dans le but de favoriser les initiatives économiques, culturelles, sociales et environnementales qui profitent de la valorisation des cœurs, et qui la confortent en retour.

Au-delà des communes, c’est l’ensemble des acteurs du territoire, selon leur domaine de compétence, qui participera à la réalisation des orientations définies dans la charte du Parc national.

Les acteurs de ce territoire peuvent ainsi développer leur dynamisme et la qualité du cadre de vie, tout mettant en valeur l’approche du cœur en s’engageant à suivre les mesures proposées dans la charte.

Des espaces de solidarité écologique

L’adhésion à la charte permet d’inclure dans le Parc national des espaces proposés en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur.

La charte engage les communes à intégrer dans leurs politiques les 4 orientations proposées qui développent deux axes centraux : la solidarité envers les patrimoines du cœur et le développement durable, autour de 20 mesures partenariales.

Roy d'Espagne © Pncal

Orientation I : Concourir à la protection des patrimoines naturels du cœur

- Mesure n°1 : Maintenir les écosystèmes en bon état dans les espaces naturels

- Mesure n°2 : Acquérir et partager les connaissances pour optimiser les réponses

- Mesure n°3 : Mettre en oœuvre les objectifs Natura 2000

- Mesure n°4 : Soutenir une politique cynégétique durable et responsable

- Mesure n°5 : Protéger les espèces patrimoniales

- Mesure n°6 : Contribuer à améliorer la qualité environnementale des espaces et pratiques agricoles

Orientation II : Apaiser les interactions Homme/nature

- Mesure n°7 : Limiter les atteintes aux espèces et aux habitats naturels aux interfaces ville / nature

- Mesure n°8 : Limiter l’opportunisme de certaines espèces sauvages

- Mesure n°9 : Conserver ou restaurer les continuités écologiques

- Mesure n°10 : Mettre en œuvre une stratégie globale de prévention du risque incendie

- Mesure n°11 : Adapter les politiques de développement durable aux enjeux de solidarité écologique

- Mesure n°12 : Contribuer à améliorer la qualité de vie et la qualité environnementale des espaces habités

Orientation III : Préserver les paysages, la quiétude et la magie des lieux

- Mesure n°13 : Maintenir le caractère architectural et paysager provençal méditerranéen

- Mesure n°14 : Aménager durablement – intégrer les aménagements au paysage

- Mesure n°15 : Préserver et restaurer les paysages de la Calanque de Port-Miou

- Mesure n°16 : Apaiser les circulations

Orientation IV : Préserver et valoriser un art de vivre méditerranéen, provençal et durable

- Mesure n°17 : Contribuer à la protection et à la viabilité des espaces agricoles

- Mesure n°18 : Connaître, faire connaître et conserver l’histoire du territoire, le patrimoine bâti et archéologique

- Mesure n°19 : Favoriser la solidarité sociale et économique avec les cœurs

- Mesure n°20 : Promouvoir de manière partenariale le territoire du parc national comme une destination de tourisme durable

Orientations de développement durable en aire maritime adjacente

L’Aire maritime adjacente (AMA) au cœur marin d’un parc national constitue l'équivalent marin de l'aire d'adhésion à terre. Défini par le décret de création de l’établissement public du Parc national, l’AMA intègre le Domaine Public Maritime (DPM) et les eaux sous souveraineté de l’État ainsi que l’espace aérien recouvrant ces derniers.

A l’instar des espaces terrestres inclus en aire d’adhésion, l’AMA « par sa continuité géographique et sa solidarité écologique avec le cœur, concourt à la protection du cœur, tout en ayant vocation à être un espace exemplaire en matière de développement durable ».

L’AMA fait donc partie du périmètre du Parc national et est reconnue comme une aire marine protégée au sens du Code de l’Environnement.

Comme en aire d’adhésion, la charte définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable applicables à l’AMA, ainsi que les moyens de les mettre en œuvre.

L’orientation première de l’AMA est de garantir que les activités humaines (portuaires, nautiques, subaquatiques…) qui se développent en périphérie ou à destination du cœur marin ne nuisent pas à la qualité des eaux et aux patrimoines paysagers, naturels et culturels du cœur.

L’AMA est aussi un espace de partenariat entre le Parc national et les différents acteurs de la gestion des milieux marins et des zones côtières, au premier rang desquels l’État, mais également les collectivités territoriales impliquées, et l’ensemble des usagers de la mer. A la différence du cœur, le Parc national n’a pas vocation première à proposer des réglementations spécifiques en AMA, mais il soutient et favorise la cohérence des démarches existantes ou en projet et met en œuvre des mesures partenariales concrètes, dans une démarche de développement durable.

Les orientations pour l’AMA s’articulent autour de deux axes structurants : la préservation des solidarités écologiques envers le cœur et le soutien au développement durable des activités maritimes.

Orientation I : Contribuer à protéger les patrimoines maritimes du cœur

- Mesure n°1 : Protéger et restaurer les patrimoines naturels, paysagers et culturels des fonds côtiers par une meilleure maîtrise des usages

- Mesure n°2 : Contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux côtières

- Mesure n° 3 : Contribuer à l’amélioration des connaissances sur les patrimoines naturels, paysagers et les usages des milieux littoraux et marins

- Mesure n° 4 : Préserver les cétacés

Orientation II : Soutenir le développement durable des activités maritimes

- Mesure n° 5 : Favoriser la pérennisation de la pêche artisanale aux petits métiers dans ses spécificités méditerranéennes

- Mesure n°6 : Améliorer la qualité environnementale des ports

- Mesure n°7 : Favoriser le développement des démarches de bonnes pratiques environnementales

-

Pierre Rigaux : menaces de mort

- Par Thierry LEDRU

- Le 04/01/2020

Il est important de partager le travail de Pierre Rigaux, naturaliste, engagé, très bien informé, déterminé.

Et menacé de mort.

Les chasseurs, les éleveurs, les industriels...

Aucune plainte de sa part n'est enregistrée par la justice. Jetée à la poubelle...

Un jour, on le trouvera, mort, dans un fossé...

https://www.nouvelleveg-magazine.com/post/pierre-rigaux-un-naturaliste-entre-la-vie-et-la-mort

PIERRE RIGAUX : UN NATURALISTE MENACÉ DE MORT

Mis à jour : il y a une heure

PAR ELOÏSE MAILLOT.

Bouquetin des Alpes - Crédit photo : Pierre Rigaux

Il observe la vie de la faune et la flore et ce sont des menaces quotidiennes de mort qui essaiment son chemin, de la part de chasseurs et d'éleveurs qui viennent frapper jusqu'à sa porte. S’il n’en fait pas grand cas et semble même s'y être dangereusement un peu trop habitué, la réalité du quotidien du naturaliste Pierre Rigaux, ne peut qu'interpeller et choquer. Menaces physiques sur les réseaux sociaux et par courrier, insultes et autres noms d'oiseaux rythment chacune de ses journées.

Mais aux sirènes de la mort, Pierre Rigaux leur préfère celles de la vie et le chant des oiseaux...

Auteur chez HumenSciences de ‘Pas de fusils dans la nature’ sorti en septembre 2019, Pierre Rigaux y décrit la réalité de la chasse en France, sous l’angle le plus objectif possible, écologique et animaliste.

C'est en fervent observateur de la nature que ce passionné décrypte l'impact de l'activité humaine sur l'environnement et les animaux. Pierre Rigaux dérange... mais qui ? Et pourquoi ? Balade et regard d'un naturaliste en 2020, en France, qui avance entre la Vie et la mort.

En 20 ans, ce sont plus de 410 personnes qui ont perdu la vie des suites d'un des 2792 accidents de chasse recensés par l'ONCFS, dont 131 morts pour la saison 2018/2019 comprenant 22 non-chasseurs !

Amis des bois, cachez-vous bien...

Pierre Rigaux, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le métier de naturaliste ?

Être naturaliste a plusieurs définitions. C'est quelqu'un qui s’intéresse à la vie sauvage, la faune et la flore et l’environnement en général. Certains ont une spécialité dans la géologie, l’hydrologie, les animaux ou les plantes. Et des spécialités encore plus pointus. Autrefois, c'était l’étude pour tenter de décrire le monde, on listait les espèces de plantes. Aujourd'hui, cela se fait encore mais il y a moins d'espèces nouvelles à découvrir donc, c'est mettre à profit la connaissance que l'on a de la nature, pour protéger quand il y a besoin.

Concrètement, c'est travailler sur des projets d’aménagement du territoire, où il y a des espèces impactées par la construction d’une route par exemple, travailler avec les constructeurs et maîtres d'ouvrage pour qu'ils soient en accord avec la loi par rapport aux espèces menacées. En une phrase, naturaliste, c'est étudier la faune, la flore et les écosystèmes pour les protéger. Ma formation, c'est l'Université de biologie.

Votre ancêtre est finalement... Darwin !?

Oui (rires), c'était l'époque où les naturalistes étaient beaucoup plus liés aux milieux scientifiques de recherche et de découverte qu'aujourd'hui, où c'est beaucoup plus scindé. Ils font de la recherche dans les laboratoires patentés ou ils sont sur le terrain dans la protection de la nature, là où je travaille. On contribue aussi à la science en récoltant des données, mises à la disposition des chercheurs.

À QUOI RESSEMBLE VOTRE JOURNÉE TYPE ?

Elle varie énormément. C’était d’aller sur le terrain très loin quand on me le demande et faire des inventaires, quand il y a par exemple une étude qui est commandée par une Collectivité ou autre. On va recenser et rendre un rapport.

Ou faire de la rédaction sur ordinateur pour mettre en forme ce qu'on a vu, ce qui fait beaucoup moins rêver. J'essaie de plus en plus de m’orienter vers la transition d'une formation auprès du plus grand public. Je passe plus de temps sur le terrain, à essayer d’observer des faits et trouver, pour montrer aux gens qui ne connaissent pas du tout la nature, la réalité de ce qu’il se passe dans la campagne française. Donc : terrain, repérer, filmer et mettre en forme par la vidéo, des articles ou des livres.

Là c'est moi qui choisis de montrer telle ou telle chose.

ÊTES-VOUS SEUL SUR LE TERRAIN ?

Oui sauf exception. Ce qui devient de plus en plus compliqué. La logistique et la vidéo demandent une maitrise technique. Et puis je suis de plus en plus reconnu par les gens, ça devient plus délicat pour moi.

On sent une envie de transmettre - communicative - dans vos vidéos, que faites-vous par passion ?

Il y a toujours au départ un rapport assez affectif aux phénomènes de la nature, non contradictoire avec la rigueur scientifique. L’affect crée souvent un déclencheur pour s’intéresser à ce qu'on étudie. Tout petit, c'était la passion de l'observation puis ça s'est transformé en travail. Si on n’est pas émerveillé par la beauté des choses, c'est plus difficile de transmettre des informations. On apprend à avoir le recul nécessaire pour conserver la rigueur.

Vous êtes victimes de menaces par les chasseurs et les éleveurs, quelles sont ces menaces ?

Je m’intéresse aux loups essentiellement et qui dit loup, dit moutons.

"Sur les réseaux sociaux, ces menaces sont tous les jours, des menaces de violences physiques et de mort. Dans la vraie vie si on peut dire, des menaces directes par des personnes, qui viennent chez moi me menacer de mort, par courriers anonymes. Et des menaces de terrain, voire même d'agressions physiques par des éleveurs"

Avez-vous porté plainte ?

Oui plusieurs fois, rien n’a jamais abouti.

Comment expliquez-vous ça ?

Sur les réseaux sociaux, je ne suis pas spécialiste mais ça n’aboutit jamais d'après ce que disent les gendarmes, à moins d’être une personnalité très importante. La gendarmerie m'a dit clairement que le procureur met directement la plainte à la poubelle, quelque soit sa gravité. Mon sentiment est qu’il y a un non-lieu systématique. On peut menacer sans problème qui on veut. Pour les courriers anonymes, on n’a pas retrouvé d’auteurs. J'ai pourtant des preuves matérielles.

En quoi les gênez-vous ?

Il y a tout ce qui relève de la légalité et du ressenti et ce dernier versant est beaucoup plus impactant sur le terrain. Il y a des chasseurs et des éleveurs qui voient d'un très mauvais œil qu’on s’intéresse à ce qu’ils font. Ils ont une attitude très hostile dès qu'on est dans la même forêt quand ils chassent, quand on essaie de filmer ce qu'ils font sans montrer leur visage, ni les nommer. Pas mal de gens sont dans la retenue à la campagne et n'osent pas aller voir dans le détail ce que les chasseurs font. Que j'y aille est très mal vu, d’où les menaces verbales.

Certains sont venus à votre porte ?

Certains sont venus chez moi, oui.

Êtes-vous vegan ?

Oui, pour moi, c'est cohérent et évident, mais lorsque je m’intéresse à un sujet comme la chasse, je ne mets pas ça en avant pour plusieurs raisons. Que ce soit avec les hommes ou femmes politiques, dès lors que ce mot est lâché, la discussion est fermée, c'est terminé. J’essaie de défendre des dossiers avec des ONG à mon petit niveau, on n’aborde pas le sujet sous cet angle sinon on est aussitôt classé comme un dangereux extrémiste révolutionnaire.

Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans votre démarche ?

J'essaie d'informer pour influer sur l’opinion publique, pour que les lois aillent plus dans le sens de l'interêt des animaux, pour l'interdiction de certaines pratiques, dans un but de changement de la société, même si ça paraît très prétentieux. Il y a des forces contraires au progressisme de l’écologie et des animaux, très fortes. J'ose espérer que l'on puisse changer ça politiquement. Ça s’inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste. J’essaie de me concentrer sur des sujets que je maitrise bien et laissent ceux qui ne sont pas ma spécialité, même s'ils sont très importants. Exs : le nucléaire, les pesticides.

Personne ne m'embête dans la façon de le faire, sauf les opposants. Pour l’instant, j’estime que mon audience n’est pas assez forte.

Parmi les grands arguments des chasseurs repris par tous, on entend que l’homme régule la nature, que les animaux sont plus heureux pris en charge par nous, que les sangliers proliféreraient si les chasseurs ne les tuaient pas. Qu'est-ce que le naturaliste objecte à ces propos ?

Ce sont des sujets vraiment très complexes des deux côtés et il y a pas mal de méconnaissances. Même les scientifiques les plus pointus ne sont pas d’accord entre eux. Mais il y a des faits qui sont quand même évidents, au 21è siècle : l’emprise de l’homme sur la planète est gigantesque à tel point que le poids que pèse les humains par rapport aux mammifères sauvages, est énorme.

"Avec le bétail domestique élevé pour la consommation humaine, c'est autour de 10 fois plus que l’ensemble de ce que pèse les mammifères sauvages.

La vie sauvage et les animaux qu’il faudrait réguler ? Tout ça ne représente plus grand chose sur la planète."

La biomasse, l'impact écologique derrière en terme de consommation d’énergie, d'impact sur les écosystèmes et le fait que l'homme et les animaux qu'il exploite pour se nourrir, pèse beaucoup plus que la totalité des mammifères sauvages, nous oblige à regarder la question de la régulation sous un autre angle que 3 sangliers qui font un dégât dans un champ de maïs.

La régulation n’a aucun sens sauf réguler l’activité humaine en premier et leurs façons de se développer.

Il y a une histoire très particulière des sangliers, lâchés par les humains pour que les chasseurs disposent de plus d'animaux à chasser. Ça a posé des problèmes dans certaines parcelles en Europe mais à échelle du monde, ça n'est pas grand chose.

Il faut réfléchir à d’autres façons que de régler le problème en les flinguant pour la régulation.

CETTE RÉGULATION MARCHE T-ELLE ?

Cette régulation mise en oeuvre par les chasseurs français ne fonctionne pas, il y en a toujours de plus en plus. C'est dû à la démographie particulière des sangliers. Et les dégâts pourraient être réglés par d’autres pratiques agricoles, par des systèmes de clôtures. C'est difficile de mettre en oeuvre des grands enjeux par des petites choses. Les petits événements d'un ½ ha de maïs ravagé par des sangliers, sont utilisés pour justifier la nécessité de réguler les animaux sauvages. Or, l’immense majorité est en déclin. La place de l'humain et de ceux qu'il élève est devenue gigantesque par rapport à celle des animaux sauvages.

"On prend la place de l'espace naturel pour faire de l'agriculture, destinée à nourrir les animaux d'élevage pour l'alimentation humaine et pour faire de l'urbanisation."

À QUOI SERVENT CES CHAMPS DE MAÏS ?

Le cas du sanglier est presque drôle. Une partie importante des dégâts qui justifie le fait qu’ils sont chassés, est surtout due à ces champs de maïs destinés au bétail, aux vaches laitières, au grain pour la volaille et les cochons d’élevage, qui sont à 90% dans des bâtiments d’élevage intensif et qui sont 10 fois plus nombreux que les sangliers !

L’impact écologique du maïs et de l’élevage des cochons (les algues vertes en Bretagne…) est catastrophique. Il faut voir les choses avec plus de recul. Le problème est le maïs, le cochon intensif et la place de l’homme dans tout ça.

SUR QUOI PORTERA VOTRE PROCHAINE VIDÉO ?

L’élevage du gibier pour la chasse. Là, on est dans le summum du truc indéfendable. On les élève juste pour pouvoir les lâcher et leur tirer dessus. Même les non végétariens et certains chasseurs sont d’accord pour changer ça dans la prochaine décennie, à part les chasseurs qui font ça et les hommes politiques qui les soutiennent.

POURQUOI LES VEGAN FONT TANT PEUR SELON VOUS ?

Ça remet en cause des habitudes et modes de vie culturels tellement ancrés en nous, plusieurs siècles voire millénaires socialement perpétués, basés sur l’exploitation des animaux. Ça remet en cause fondamentalement l’organisation de la société.

Il y a bien sûr des intérêts financiers et des gens qui travaillent.

Êtes-vous anti-spéciste ?

Oui, ça dépend de la définition. Le cochon n’a pas moins de valeur qu’un chien. Sur le plan écolo, il faut continuer de s’intéresser aux différents niveaux d’organisation des écosystèmes et protéger les espèces menacées.

Quel mot de la fin et pour cette année ?

Un projet que j’aimerais voir aboutir, protéger le putois d’Europe, ça peut être fait par décision politique. Ça fait 5 ans que je suis dessus. On se heurte à un immobilisme tel qu'on est content pour de toutes petites décisions.

PIERRE RIGAUX https://www.pierrerigaux.fr/

Pour soutenir le travail de Pierre Rigaux : Cliquez ici.

Pour commander son livre : 'Pas de fusils dans la nature’

Partout en libraire et sur le site des libraires indépendants.

Eloïse Maillot

https://www.nouvelleveg-magazine.com/post/pierre-rigaux-un-naturaliste-entre-la-vie-et-la-mort

-

THÈME : Moi, Je, Soi (3)

- Par Thierry LEDRU

- Le 03/01/2020

Le troisième regroupement d'articles.

Moi : entité mêlée à un environnement social et ne réagissant qu'à travers lui.

Je : entité ayant appris à se libérer de ce conditionnement. (ou tentant de le faire...)

Soi : entité incluant le Je dans une osmose avec l'Un.Le trou dans le bois. (spiritualité /le moi)

Le moi. (spiritualité/ le moi)

Le moi encapsulé. (spiritualité / le moi)

Noirceur des cimes : la source du Soi.

A l'écoute de soi (spiritualité)

JUSQU'AU BOUT : La force en soi

-

THÈME : Ego et Mental (2)

- Par Thierry LEDRU

- Le 03/01/2020

Le deuxième regroupement d'articles.

"Ego désigne le moi, c'est-à-dire la représentation et la conscience que tout individu à de lui-même.

L'ego est souvent perçu comme la substance de notre personnalité, dans le domaine psychologique.

Dans le domaine spirituel, l'ego est plutôt vu comme ce qui nous empêche d'atteindre

une forme de vérité, de profondeur."

NOIRCEUR DES CIMES : L'ego, le mental, les pensées.

L'autre moitié... (mental/conscience)

-

THÈME : Conscience (1)

- Par Thierry LEDRU

- Le 02/01/2020

Une lectrice m'a écrit pour me dire que ça serait intéressant de regrouper les articles par thème, dès lors qu'ils sont multiples et pas toujours aisés à retrouver dans les 3000 et quelques articles.

Il y a quelques temps déjà que j'y pensais mais je n'avais jamais reçu une demande précise dans ce sens ni pris le temps de m'y mettre... Je sais que c'est un travail long et fastidieux...

Je vais donc m'atteler à cette tâche en essayant d'être régulier et d'identifier les thèmes les plus fréquemment cités.Le premier qui m'est venu à l'esprit est celui de la conscience et effectivement, il y a quelques articles.

Chaque lien est souligné et donne accès à la page d'origine.

Consciences inversées. (spiritualité)

Conscience au-delà de la conscience. (spiritualité/conscience)

Conscience collective et empathie

Conscience cosmique (spiritualité)

Conscience de l'individu unifié (spiritualité)

Conscience de la compréhension (spiritualité)

Conscience de soi. (spiritualité/conscience)

Conscience du monde. (spiritualité)

Conscience et destin. (spiritualité/conscience)

Conscience et émotions (site INREES).

Conscience et intelligence animale

Conscience et liberté (spiritualité)

Conscience et sophrologie (santé)

Conscience extracorporelle (spiritualité)

Conscience globale. (spiritualité/conscience)

Conscience morale et empathie.

Chaque conscience comme une étoile. (spiritualité/conscience)

Corps et conscience. (spiritualité/conscience)

Pensée et conscience. (spiritualité)

En toute conscience (spiritualité)

Krishnamurti : une crise de conscience

Matière, énergie, conscience (spiritualité)

Méta-conscience (spiritualité)

crise de conscience. (spiritualité)

La conscience falsifiée. (spiritualité)

La conscience de l'Homme (spiritualité)

La conscience et le cerveau (spiritualité)

Orgasme et expansion de conscience (sexualité sacrée)

Etats élargis de Conscience (spiritualité)

Etats modifiés de conscience (spiritualité)

Pleine Conscience (spiritualité)

De l'inconscient à la conscience (spiritualité)

L'eau et la conscience (Nature)

De la pensée à la Pleine Conscience (spiritualité)

Peter Russel :Sur la conscience de l'unité (conscience)

Pure Conscience (spiritualité)

Se nourrir en pleine conscience

Vélo, tantrisme et pleine conscience.

JUSQU'AU BOUT : La conscience.

De la notion de risque ou d'inconscience.

CG Jung et l'inconscient collectif

De l'inconscient freudien aux neurosciences

-

Australie : les incendies

- Par Thierry LEDRU

- Le 02/01/2020

"Le Premier ministre, Scott Morrison, qui a renouvelé son soutien à la lucrative mais très polluante industrie du charbon australienne, est particulièrement critiqué."

On a ici toute la problématique de nos sociétés de croissance, sociétés marchandes, alibi du plein emploi, lutte contre le chômage, maintien du PIB, mondialisation etc etc...Le premier ministre est critiqué mais c'est bien lui qui est aux manettes. S'il est là, c'est qu'il répond aux critères de sélection, que son discours correspond aux priorités. Non pas de la population mais des financiers. Ce sont eux qui placent les politiciens aux postes clés. Pas la population. Cette idée que le peuple choisit ses maîtres est une fumisterie qui relève de la magie tellement le numéro est au point.

Le problème n'est pas là et la solution n'y est pas davantage. Il n'existe qu'une seule solution contre le réchauffement climatique : la glaciation de l'humanité.

C'est à dire le gel de sa croissance, le gel de son expansion, de sa folie consumériste, de son exploitation des ressources naturelles. Par conséquent, celui qui critique le premier ministre australien, ou n'importe quel autre adepte du capitalisme, doit s'arrêter et prendre du recul pour répondre à une seule question, une question très simple : quel est mon degré de participation à cette exploitation de la planète ?

C'est la seule solution. Il n'y en aura pas d'autre. A condition que cet état des lieux soit suivi d'actions concrètes. Sinon, c'est et ça ne restera que du remplissage "d'informations quotidiennes", des épluchures dans une mélasse.

500 millions d'animaux morts. Il faudrait préciser que c'est à quelques centaines de milliers près...

Là, dans le cas des incendies, les medias en parlent, il y a des images, ça crée de l'audimat. Mais ces "incendies" existent depuis plus de 50 ans maintenant, sur l'ensemble de la planète. Des incendies qui n'ont pas nécessairement des flammes, des incendies silencieux, sans fumée, des milliers d'animaux qui meurent en silence, partout sur la planète, dans les filets dérivants, dans les abattoirs, dans les exploitations industrielles, dans les forêts massacrées à coups de tronçonneuses et de bulldozers, des centaines de millions danimaux abattus dans une totale indifférence, pour nourrir des humains qui ensuite vont aller critiquer le premier ministre... Puis se plaindre ensuite qu'ils n'ont pas les moyens de consommer autant qu'avant...

Il y a une hypocrisie gigantesque dans cette humanité, une disonnance cognitive qui relève de la psychiatrie.

Un kangourou près des incendies en Australie, le 31 décembre 2019. (SAEED KHAN / AFP) Une hécatombe pour la biodiversité. Les gigantesques incendies qui ravagent l'Australie depuis le mois de septembre ont causé la mort de 480 millions d'animaux (mammifères, oiseaux et reptiles), selon une étude de l'université de Sydney, citée par les médias australiens. "Sur le long terme, la reconstruction des populations de nombreuses espèces locales va être un défi. Un grand nombre d'entre elles ont été indéniablement affectées par ces feux", a estimé le chercheur Chris Dickman, sur 7 News (en anglais).

Au moins dix-huit personnes sont décédées depuis le début de la saison des feux en septembre. Ce bilan humain pourrait encore s'alourdir, les autorités de l'Etat de Victoria ayant affirmé jeudi que dix-sept personnes sont portées disparues sur ce territoire. Plus de 1 300 maisons ont été réduites en cendres et 5,5 millions d'hectares sont partis en fumée, soit une zone plus vaste que des pays comme le Danemark ou les Pays-Bas.

Cette crise sans précédent a donné lieu à des manifestations pour demander au gouvernement de prendre immédiatement des mesures contre le réchauffement climatique qui serait, selon des scientifiques, à l'origine de ces feux plus précoces, plus longs et plus violents que jamais. Le Premier ministre, Scott Morrison, qui a renouvelé son soutien à la lucrative mais très polluante industrie du charbon australienne, est particulièrement critiqué.